複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (3)

○鼠尾を支うそびをかう🔗⭐🔉

○鼠尾を支うそびをかう

訴えごとなどで、納得のいくように陳弁する。〈日葡辞書〉

⇒そ‐び【鼠尾】

そ‐ひん【粗品・麁品】

⇒そしな

そ‐ふ【祖父】

父または母の父。おおじ。じい。おじいさん。↔祖母

そ‐ふ【粗布】

織目のあらい平織の綿布。

そ‐ぶ【蘇武】

前漢の名臣。字は子卿。陝西杜陵の人。武帝に仕え、中郎将で匈奴きょうどに使して捕らわれる。抑留生活19年、節を守って降伏せず、昭帝のとき匈奴と和解が成立し、長安に帰る。夷狄の降伏者を担当する典属国に任ぜられ、のち関内侯。(前140頃〜前60)→雁かりの使い

ぞぶ

水にものが落ちる音。ざぶん。沙石集8「舳への方の笹原に―と落ちて候ひつる」

ソファー【sofa】

背もたれがあり、クッションの利いた長椅子ながいす。ソーファ。夏目漱石、それから「櫛は長椅子ソーフアの足の所にあつた」

⇒ソファー‐ベッド【sofa bed】

ソファー‐ベッド【sofa bed】

背もたれを倒してベッドとしても使用できるソファー。

⇒ソファー【sofa】

ソフィア【sophia ギリシア】

知。知恵。

ソフィア【Sofia】

ブルガリア共和国の首都。同国西部の盆地に位置する交通の要地。標高550メートル。冶金・機械工業が盛ん。人口112万1千(2003)。

ソフィア

撮影:田沼武能

ソフィスティケーション【sophistication】

都会的で洗練されていること。

ソフィスティケート【sophisticate】

趣味・態度などを洗練すること。「―された身なり」

ソフィスト【sophist】

(ギリシア語で知者の意)前5世紀頃、主としてアテナイで法廷弁論・修辞学などを教えることを職業とした人々。プロタゴラス・ゴルギアスらが代表者。価値の相対性を説いた。詭弁をもっぱらとする者がいたので、長く詭弁家の同義語となった。詭弁学派。

ソフォクレス【Sophoklēs】

古代ギリシア三大悲劇詩人の一人。アテナイの全盛期に活躍、形式上も、人間性豊かな内容面でも、古典悲劇の最高の完成者といわれる。作品は「オイディプス王」「アンティゴネ」「エレクトラ」など7編のほか断片が現存。(前497〜前406)

そふき【歴草】

牛馬などの、草を分けて進む胸前むなさきの部分。または、牛馬のわきの骨。そほき。〈倭名類聚鈔11〉

そ‐ふく【素服】

①白地の衣服。

②喪服。鈍色にびいろ・黒色に作る。

そ‐ふく【粗服】

粗末な衣服。

そ‐ふく【鼠伏】

ねずみのように伏し隠れること。

そ‐ぶつ【麁物】

(ソウブツの約)

⇒そうぶつ(惣物)。胆大小心録「天満じまの―の上に、藍染の前だれの」

ソフト【soft】

①柔らかなさま。穏やかなさま。「―な語り口」

②ソフト帽の略。

③ソフトウェアの略。

④ソフト‐クリームの略。

⑤ソフトボールの略。

⇒ソフト‐ウェア【software】

⇒ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

⇒ソフト‐か【ソフト化】

⇒ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

⇒ソフト‐カバー【soft cover】

⇒ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

⇒ソフト‐クリーム

⇒ソフト‐コーラル【soft coral】

⇒ソフト‐ターゲット【soft target】

⇒ソフト‐タッチ

⇒ソフト‐テニス【soft tennis】

⇒ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

⇒ソフト‐ハウス

⇒ソフト‐フォーカス【soft focus】

⇒ソフト‐ぼう【ソフト帽】

⇒ソフト‐ボード【softboard】

⇒ソフト‐ボール【softball アメリカ】

⇒ソフト‐ランディング【soft landing】

ソフト‐ウェア【software】

①コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称。コンピューターの運用に関する手順や処理する情報などを含めてもいう。ソフト。「―制御」「―危機」

②情報を表現・伝達する媒体とは区別して、情報の内容を指す語。放送の番組や記録された音楽・映像など。ソフト。「AV―」

↔ハードウェア。

⇒ソフト【soft】

ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

コンピューターのソフトウェアの設計・開発・利用・保守・品質評価などを工学的見地から研究する学問領域。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐か【ソフト化】‥クワ

物的商品に比べ、情報知識・サービスなどの無形・非物的商品の価値評価が相対的に高くなること。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

胃の中で柔らかいカードができるよう処理した牛乳。乳児の消化に適し、調整粉乳の原料に用いる。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カバー【soft cover】

表紙に薄手の柔軟な紙を使った本。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

芯や糊などを用いず柔らかい感じに仕立てた襟えり。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐クリーム

(soft ice cream)空気を入れながら凍らせた半流動状の柔らかいアイス‐クリーム。ソフト。〈[季]夏〉

ソフトクリーム

撮影:関戸 勇

ソフィスティケーション【sophistication】

都会的で洗練されていること。

ソフィスティケート【sophisticate】

趣味・態度などを洗練すること。「―された身なり」

ソフィスト【sophist】

(ギリシア語で知者の意)前5世紀頃、主としてアテナイで法廷弁論・修辞学などを教えることを職業とした人々。プロタゴラス・ゴルギアスらが代表者。価値の相対性を説いた。詭弁をもっぱらとする者がいたので、長く詭弁家の同義語となった。詭弁学派。

ソフォクレス【Sophoklēs】

古代ギリシア三大悲劇詩人の一人。アテナイの全盛期に活躍、形式上も、人間性豊かな内容面でも、古典悲劇の最高の完成者といわれる。作品は「オイディプス王」「アンティゴネ」「エレクトラ」など7編のほか断片が現存。(前497〜前406)

そふき【歴草】

牛馬などの、草を分けて進む胸前むなさきの部分。または、牛馬のわきの骨。そほき。〈倭名類聚鈔11〉

そ‐ふく【素服】

①白地の衣服。

②喪服。鈍色にびいろ・黒色に作る。

そ‐ふく【粗服】

粗末な衣服。

そ‐ふく【鼠伏】

ねずみのように伏し隠れること。

そ‐ぶつ【麁物】

(ソウブツの約)

⇒そうぶつ(惣物)。胆大小心録「天満じまの―の上に、藍染の前だれの」

ソフト【soft】

①柔らかなさま。穏やかなさま。「―な語り口」

②ソフト帽の略。

③ソフトウェアの略。

④ソフト‐クリームの略。

⑤ソフトボールの略。

⇒ソフト‐ウェア【software】

⇒ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

⇒ソフト‐か【ソフト化】

⇒ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

⇒ソフト‐カバー【soft cover】

⇒ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

⇒ソフト‐クリーム

⇒ソフト‐コーラル【soft coral】

⇒ソフト‐ターゲット【soft target】

⇒ソフト‐タッチ

⇒ソフト‐テニス【soft tennis】

⇒ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

⇒ソフト‐ハウス

⇒ソフト‐フォーカス【soft focus】

⇒ソフト‐ぼう【ソフト帽】

⇒ソフト‐ボード【softboard】

⇒ソフト‐ボール【softball アメリカ】

⇒ソフト‐ランディング【soft landing】

ソフト‐ウェア【software】

①コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称。コンピューターの運用に関する手順や処理する情報などを含めてもいう。ソフト。「―制御」「―危機」

②情報を表現・伝達する媒体とは区別して、情報の内容を指す語。放送の番組や記録された音楽・映像など。ソフト。「AV―」

↔ハードウェア。

⇒ソフト【soft】

ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

コンピューターのソフトウェアの設計・開発・利用・保守・品質評価などを工学的見地から研究する学問領域。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐か【ソフト化】‥クワ

物的商品に比べ、情報知識・サービスなどの無形・非物的商品の価値評価が相対的に高くなること。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

胃の中で柔らかいカードができるよう処理した牛乳。乳児の消化に適し、調整粉乳の原料に用いる。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カバー【soft cover】

表紙に薄手の柔軟な紙を使った本。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

芯や糊などを用いず柔らかい感じに仕立てた襟えり。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐クリーム

(soft ice cream)空気を入れながら凍らせた半流動状の柔らかいアイス‐クリーム。ソフト。〈[季]夏〉

ソフトクリーム

撮影:関戸 勇

⇒ソフト【soft】

ソフト‐コーラル【soft coral】

八放サンゴ亜綱のウミトサカ類・トゲトサカ類・ウミキノコ類などの花虫類の総称。石灰質の微小な骨片を体表下にもつが、体の中軸をなす固い骨格を欠く。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ターゲット【soft target】

警備が手薄だったり無防備だったりして攻撃されやすい標的。軍事施設などに対して、民間施設・民間人など。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐タッチ

(和製語soft touch)感触が柔らかなさま。また、口調や態度が穏やかで、当りが柔らかいさま。「―な応対」

⇒ソフト【soft】

ソフト‐テニス【soft tennis】

テニスの一種。ゴム製の軟らかい球を用いる。軟式テニス。軟式庭球。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

アルコール分を含まない飲料の総称。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ハウス

(software house)コンピューターのソフトウェアを開発・販売する会社。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐フォーカス【soft focus】

(写真用語)レンズの色収差・球面収差などのため、その映像が軟らかな調子になること。また、このようなレンズや特殊フィルターを用いて画面にソフトな感じを与えること。紗しゃをかける。軟焦点。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ぼう【ソフト帽】

(soft hat)フェルトなどで作った柔らかい感じの中折れ帽子。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボード【softboard】

〔建〕(→)インシュレーション‐ボードに同じ。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボール【softball アメリカ】

野球のボールよりやや大形の軟らかいボール。また、これを用いて行う野球に似た球技。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ランディング【soft landing】

軟着陸。

⇒ソフト【soft】

そ‐ふぼ【祖父母】

父母の父母。祖父と祖母。

ソフホーズ【sovkhoz ロシア】

ソ連の国営農場。ロシア革命直後に旧地主の土地の上に建設され、開墾地に拡大。大規模な社会主義的機械化農業経営を行い、労働者は国から賃金の支払を受ける。ソホーズ。→コルホーズ

ソプラニスタ【sopranista イタリア】

ソプラノの音域を持つ男性歌手。男性ソプラノ。ソプラニスト。→カストラート

ソプラノ【soprano イタリア】

①女声の最高音域。高音。また、その音域の歌手。ボーイ‐ソプラノは、ほぼ同じ音域の変声期以前の男児の声にいう。

②対位法で、最高声部。

③管楽器の種類。2に対応する音域のもの。ソプラノ‐サックスなど。

そ‐ぶり【素振り】

顔色・動作にあらわれたようす。けはい。「あやしい―を見せる」「―にあらわす」

そ‐ぶん【素文・麁文】

漢文で、注釈に対して本文の称。また、白文。

ぞべ‐いと【ぞべ糸】

片撚よりをした絹糸。織物糸・刺繍糸として用いる。

ぞべ‐ぞべ

しまりのないさま。長い衣服を着て、ぞろぞろしているさま。ぞべらぞべら。浄瑠璃、日本振袖始「百姓の子は小さうても、―と旦那顔して埒明かぬ」

ぞべら‐ぞべら

(→)「ぞべぞべ」に同じ。

そべ・る

〔自四〕

横になる。ねそべる。東海道中膝栗毛2「モウ―・らしやりましたか」

そほ【赭】

赤色の土。赭土そほに。上代、物に塗るのに用いた。また、その色。

Munsell color system: 10R5/6.5

そ‐ぼ【祖母】

父または母の母。おおば。ばば。おばあさん。↔祖父

そ‐ほう【祖法】‥ハフ

祖先伝来の法。

そ‐ほう【素封】

[史記貨殖伝](「素」は無いこと、「封」は封禄・封土。封土を持たないのに、封土を持つ諸侯と等しい財産があること)多くの財産を持っていること。また、その人。大金持。

⇒そほう‐か【素封家】

そ‐ほう【粗放・疎放】‥ハウ

①綿密でないこと。おおざっぱなこと。

②おおまかでしまりのないこと。やりっぱなし。

⇒そほう‐のうぎょう【粗放農業】

そほう【蘇峰】

⇒徳富蘇峰

そ‐ぼう【素望】‥バウ

平素からの望み。宿望。

そ‐ぼう【粗暴】

性質や挙動のあらあらしいこと。乱暴。「―な振舞い」

そほう‐か【素封家】

大金持。資産家。金満家。福沢諭吉、福翁百余話「大名その他世襲の―にして容易に倒るゝ者あれば」

⇒そ‐ほう【素封】

そほう‐のうぎょう【粗放農業】‥ハウ‥ゲフ

一定面積の土地に対し、自然物・自然力の作用を主とし、資本や労働力を投入することの少ない農業。↔集約農業

⇒そ‐ほう【粗放・疎放】

ソホーズ【sovkhoz ロシア】

⇒ソフホーズ

そぼく【阻卜】

遼・金時代、興安嶺以西に遊牧していた部族。明代の韃靼だったん部になったものと考えられる。

そ‐ぼく【素木】

色などを塗らない自然のままの木。しらき。

そ‐ぼく【素朴・素樸】

①人為がなく、自然のままであること。

②かざりけがなく、ありのままなこと。「―な人がら」

③考え方などが単純なこと。「―な議論」

⇒そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

⇒そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

そ‐ぼく【粗樸】

粗末でかざりけのないこと。粗末で質樸なこと。

そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

〔哲〕(naive realism)外界が意識や主観から独立にそれ自体として存在していると見、意識内容はそれの模写と考える立場。→模写説。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

自分の心の働きについて、人々が体験的に獲得した知識のこと。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼ‐さん【祖母山】

大分・宮崎県の境にある山。九州山地中央部の主峰で、標高1756メートル。山名は神武天皇の祖母豊玉姫を祀ることに由来。

そほず【案山子】ソホヅ

⇒そおず

そぼ‐そぼ

①雨のそぼふるさま。しょぼしょぼ。

②みすぼらしいさま。

そぼた・る

〔自下二〕

びしょびしょに濡れる。郁芳門院根合「五月雨のひましなければ―・れて山田は水にまかせてぞみる」

そぼ・つ【濡つ】

〔自四・上二〕

(古くはソホツ・ソホヅ)ぬれる。武烈紀「泣き―・ち行く」。拾遺和歌集恋「あさ氷とくるまもなき君によりなどて―・つる袂なるらむ」

そほど【案山子】

⇒そおど

そほ‐に【赭土】

赤土。そほ。

そぼ‐ぬ・れる【そぼ濡れる】

〔自下一〕[文]そぼぬ・る(下二)

しょぼしょぼとぬれる。源平盛衰記48「草葉の露に―・れさせ給へり」

そほ‐ぶね【赭船】

⇒あけのそほぶね

そぼ‐ふ・る【そぼ降る】

〔自五〕

(古くは清音)雨がしめやかに降る。しとしとと降る。万葉集16「青雲のたなびく日すら小雨―・る」

そぼ・る【戯る】

〔自下二〕

たわむれる。ふざける。源氏物語梅枝「今の世の上手におはすれど、余り―・れて」

そぼろ

①物のみだれてからまったさま。こんがらかったさま。

②みすぼらしいさま。歌舞伎、東海道四谷怪談「なりも―なその上に、顔のかまへもただならぬ」

③雨がしとしとと降るさま。

④武具の指物さしものの名。細竹をばらばらに寄せ合わせたもの。

⑤加熱した白身の魚肉を細かくほぐして調味し、炒り上げた食品。エビや鳥肉などでも作る。おぼろ。「鯛の―」

⇒そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

こんがらかった髪。乱れた髪。おどろの髪。蓬髪ほうはつ。

⇒そぼろ

そ‐ほん【祖本】

流布本のもとになっている本。→原本

そ‐ほん【素本・麁本】

本文だけで、注釈などをつけてない書。漢文の白文の本。白文本。すほん。

そ‐ほん【粗笨】

(「笨」は粗と同義)あらくて雑なこと。粗雑。「―な計画」

そま

(東北・関東地方で)斃たおれた馬。その棄て場を、そま出し・そま棄て場という。また、死馬。馬肉。

そま【杣】

①木材を伐り出す山、また、大きい建造物の用材を確保するために所有する山林。そまやま。万葉集11「宮木ひくいづみの―に立つ民の」

②杣山の木。また、杣山から伐り出した材木。そまぎ。

③杣木を伐り出すことを業とする人。そまびと。きこり。

そ‐まい【租米】

租税として納める米。年貢米。

そま‐いた【杣板】

杣山から木造こづくりして出す板。

そま‐いり【杣入り】

樹木を伐るために杣山に入ること。

そま‐いれ【杣入れ】

杣山に斧を入れて杣木を伐採すること。

そま‐うど【杣人】

⇒そまびと

そま‐おしき【杣折敷】‥ヲ‥

(その飛ぶ姿が折敷に似ているからいう)ムササビの異称。

そま‐かく【杣角】

斧や手斧ちょうなで四方を削っただけの山出しの角材。大角・中角・小角の3種とする。

そま‐かた【杣方・杣形】

①(万葉集の「綜麻形へそがた」の誤読から生じた語)草木の茂ったところ。千載和歌集秋「―に道やまどへるさを鹿の妻とふ声のしげくもあるかな」

②杣人。

そま‐がわ【杣川】‥ガハ

杣木を流し下す川。浜松中納言物語3「―におろすいかだのいかにとも」

そま‐ぎ【杣木】

①杣山に生えている木。

②杣山から伐り出した材木。そま。

そまくしゃ【蘇莫者】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。一人舞。蓑衣に似た装束をつけ、仮面を用い、帽をかぶり、桴ばちを持って舞う。笛役が一人舞台上に侍立して横笛を吹く。聖徳太子が笛を吹き、それに合わせて山神が舞う姿を写したものという説もある。そまくさ。

そま‐くだし【杣下し】

杣木をいかだに組んで川に流し下すこと。

そま‐ごや【杣小屋】

きこり小屋。

そま‐だくみ【杣匠】

(→)「そまびと」に同じ。

そま‐だし【杣出し】

材木を杣山から伐り出すこと。

そま‐た・つ【杣立つ】

〔他下二〕

杣人が住む杣小屋を立てる。また、杣木を伐り出す。拾遺和歌集神楽歌「高島やみをの中山―・てて造り重ねよ千代のなみ倉」

そ‐まつ【粗末・麁末】

①作りがあらいこと。ざつなこと。品質が悪いこと。新版歌祭文「御病人への見舞のしるし―ながらと詞数言はず出すぎぬ杉折を」。「―な品」

②おろそかに扱うこと。いいかげん。浮世風呂3「元結油も―につかひますから」。「物を―にする」「『ご馳走さま』『お―さまでした』」

③軽はずみなこと。懐硯「この人日ごろ―なる事とて云はざる者なれば」

そま‐づくり【杣造り】

①杣木を養い育てること。

②杣木を所用の材につくること。そまつくり。

ソマトスタチン【somatostatin】

視床下部などから分泌されるポリペプチド。脳下垂体前葉の成長ホルモン分泌細胞に作用してその分泌を抑制するほか、体内に広く分布し、多くのホルモンや神経伝達物質をも抑制する。成長ホルモン抑制因子。

そま‐どり【杣取】

杣木を伐り出すこと。また、杣造り2をすること。

そまな‐け【蘇摩那華】

(ソマナは梵語sumanā)インドの花の名。黄白色、香気があり、四方に垂れて天蓋に似るという。蘇油の原料。

そま‐はん【杣判】

杣木を伐る際、その伐木に刻む自家の木印きじるし。木判。判立て。切判。

そま‐びと【杣人】

杣木を伐り出すことを業とする人。きこり。そまうど。そまだくみ。

そま‐ふ【杣夫】

伐木・造材に従事する林業労働者の旧称。そま。

そま‐みち【杣道】

きこりの通る細くけわしい山道。

そま‐むぎ【蕎麦】

(→)「そばむぎ」に同じ。散木奇歌集「―といふものをかけたるが」

そま‐やま【杣山】

材木用の樹木の茂った山。そま。

ソマリア【Somalia】

アフリカ大陸東端の民主共和国。1960年イギリス保護領ソマリランドとイタリア信託統治領ソマリアとが独立、合併。91年内戦が勃発。面積63万8000平方キロメートル。人口878万(2000)。首都モガディシュ。→アフリカ(図)

ソマリランド【Somaliland】

アフリカの東部、インド洋に突出した三角形の半島地帯の呼称。「アフリカの角」と呼ばれる。内陸部はエチオピアに属し、海岸地帯は19世紀末、イギリス・フランス・イタリアが分割領有。1960年大部分がソマリアとして、77年北部がジブチとして独立。

そま・る【染まる】

〔自五〕

①色がしみこむ。色がつく。日葡辞書「チニソマル」。「手が黒く―・る」

②影響される。感化を受ける。感染する。かぶれる。日葡辞書「ショアク(諸悪)ニソマル」。「華美の風に―・る」

そ‐まん【疎慢・粗慢】

やり方がおおざっぱでしまりのないこと。いい加減であること。「―な仕事」

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】

(Su Manshu)清末・民国の詩人・小説家。本名、蘇玄瑛。広東香山(現、中山)の人。日本人を母に横浜で生まれる。一時僧籍に入り、還俗後も法号を名乗る。章炳麟の影響下でインド革命派の小説を翻訳。象徴主義の作品を残す。自伝的幻想小説「断鴻零雁記」。(1884〜1918)

そみ【鴗】

(ソニの転)カワセミの古称。そにどり。

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】

(語源未詳)修験者・山伏などの異称。奥義抄「しらかしの知らぬ山路を―高嶺のつづき踏みやならせる」

そ‐みつ【粗密・疎密】

あらいこととこまかいこと。まばらなことときめのこまかいこと。「人口の―」

⇒そみつ‐は【疎密波】

そ‐みつ【酥蜜】

〔仏〕乳製品と蜂蜜。

そみつ‐は【疎密波】

進行に伴い媒質中で密度が周期的に変化する波。縦波の一種。空気中の音波や地震のP波など。

⇒そ‐みつ【粗密・疎密】

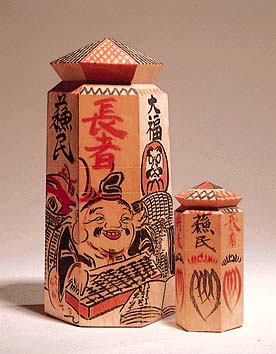

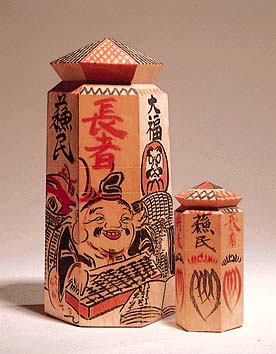

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥

①疫病除けの神の名。備後風土記に、茅ちの輪を腰に着けて疫病を免れた説話を伝える。

②護符の一種。木製の六角または八角で塔状をなすものや守札があり、「大福長者蘇民将来子孫人也」などと記す。小正月などに八坂神社末社や長野県上田市国分寺の八日堂をはじめ諸国寺院から出す。

蘇民将来

⇒ソフト【soft】

ソフト‐コーラル【soft coral】

八放サンゴ亜綱のウミトサカ類・トゲトサカ類・ウミキノコ類などの花虫類の総称。石灰質の微小な骨片を体表下にもつが、体の中軸をなす固い骨格を欠く。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ターゲット【soft target】

警備が手薄だったり無防備だったりして攻撃されやすい標的。軍事施設などに対して、民間施設・民間人など。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐タッチ

(和製語soft touch)感触が柔らかなさま。また、口調や態度が穏やかで、当りが柔らかいさま。「―な応対」

⇒ソフト【soft】

ソフト‐テニス【soft tennis】

テニスの一種。ゴム製の軟らかい球を用いる。軟式テニス。軟式庭球。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

アルコール分を含まない飲料の総称。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ハウス

(software house)コンピューターのソフトウェアを開発・販売する会社。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐フォーカス【soft focus】

(写真用語)レンズの色収差・球面収差などのため、その映像が軟らかな調子になること。また、このようなレンズや特殊フィルターを用いて画面にソフトな感じを与えること。紗しゃをかける。軟焦点。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ぼう【ソフト帽】

(soft hat)フェルトなどで作った柔らかい感じの中折れ帽子。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボード【softboard】

〔建〕(→)インシュレーション‐ボードに同じ。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボール【softball アメリカ】

野球のボールよりやや大形の軟らかいボール。また、これを用いて行う野球に似た球技。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ランディング【soft landing】

軟着陸。

⇒ソフト【soft】

そ‐ふぼ【祖父母】

父母の父母。祖父と祖母。

ソフホーズ【sovkhoz ロシア】

ソ連の国営農場。ロシア革命直後に旧地主の土地の上に建設され、開墾地に拡大。大規模な社会主義的機械化農業経営を行い、労働者は国から賃金の支払を受ける。ソホーズ。→コルホーズ

ソプラニスタ【sopranista イタリア】

ソプラノの音域を持つ男性歌手。男性ソプラノ。ソプラニスト。→カストラート

ソプラノ【soprano イタリア】

①女声の最高音域。高音。また、その音域の歌手。ボーイ‐ソプラノは、ほぼ同じ音域の変声期以前の男児の声にいう。

②対位法で、最高声部。

③管楽器の種類。2に対応する音域のもの。ソプラノ‐サックスなど。

そ‐ぶり【素振り】

顔色・動作にあらわれたようす。けはい。「あやしい―を見せる」「―にあらわす」

そ‐ぶん【素文・麁文】

漢文で、注釈に対して本文の称。また、白文。

ぞべ‐いと【ぞべ糸】

片撚よりをした絹糸。織物糸・刺繍糸として用いる。

ぞべ‐ぞべ

しまりのないさま。長い衣服を着て、ぞろぞろしているさま。ぞべらぞべら。浄瑠璃、日本振袖始「百姓の子は小さうても、―と旦那顔して埒明かぬ」

ぞべら‐ぞべら

(→)「ぞべぞべ」に同じ。

そべ・る

〔自四〕

横になる。ねそべる。東海道中膝栗毛2「モウ―・らしやりましたか」

そほ【赭】

赤色の土。赭土そほに。上代、物に塗るのに用いた。また、その色。

Munsell color system: 10R5/6.5

そ‐ぼ【祖母】

父または母の母。おおば。ばば。おばあさん。↔祖父

そ‐ほう【祖法】‥ハフ

祖先伝来の法。

そ‐ほう【素封】

[史記貨殖伝](「素」は無いこと、「封」は封禄・封土。封土を持たないのに、封土を持つ諸侯と等しい財産があること)多くの財産を持っていること。また、その人。大金持。

⇒そほう‐か【素封家】

そ‐ほう【粗放・疎放】‥ハウ

①綿密でないこと。おおざっぱなこと。

②おおまかでしまりのないこと。やりっぱなし。

⇒そほう‐のうぎょう【粗放農業】

そほう【蘇峰】

⇒徳富蘇峰

そ‐ぼう【素望】‥バウ

平素からの望み。宿望。

そ‐ぼう【粗暴】

性質や挙動のあらあらしいこと。乱暴。「―な振舞い」

そほう‐か【素封家】

大金持。資産家。金満家。福沢諭吉、福翁百余話「大名その他世襲の―にして容易に倒るゝ者あれば」

⇒そ‐ほう【素封】

そほう‐のうぎょう【粗放農業】‥ハウ‥ゲフ

一定面積の土地に対し、自然物・自然力の作用を主とし、資本や労働力を投入することの少ない農業。↔集約農業

⇒そ‐ほう【粗放・疎放】

ソホーズ【sovkhoz ロシア】

⇒ソフホーズ

そぼく【阻卜】

遼・金時代、興安嶺以西に遊牧していた部族。明代の韃靼だったん部になったものと考えられる。

そ‐ぼく【素木】

色などを塗らない自然のままの木。しらき。

そ‐ぼく【素朴・素樸】

①人為がなく、自然のままであること。

②かざりけがなく、ありのままなこと。「―な人がら」

③考え方などが単純なこと。「―な議論」

⇒そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

⇒そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

そ‐ぼく【粗樸】

粗末でかざりけのないこと。粗末で質樸なこと。

そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

〔哲〕(naive realism)外界が意識や主観から独立にそれ自体として存在していると見、意識内容はそれの模写と考える立場。→模写説。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

自分の心の働きについて、人々が体験的に獲得した知識のこと。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼ‐さん【祖母山】

大分・宮崎県の境にある山。九州山地中央部の主峰で、標高1756メートル。山名は神武天皇の祖母豊玉姫を祀ることに由来。

そほず【案山子】ソホヅ

⇒そおず

そぼ‐そぼ

①雨のそぼふるさま。しょぼしょぼ。

②みすぼらしいさま。

そぼた・る

〔自下二〕

びしょびしょに濡れる。郁芳門院根合「五月雨のひましなければ―・れて山田は水にまかせてぞみる」

そぼ・つ【濡つ】

〔自四・上二〕

(古くはソホツ・ソホヅ)ぬれる。武烈紀「泣き―・ち行く」。拾遺和歌集恋「あさ氷とくるまもなき君によりなどて―・つる袂なるらむ」

そほど【案山子】

⇒そおど

そほ‐に【赭土】

赤土。そほ。

そぼ‐ぬ・れる【そぼ濡れる】

〔自下一〕[文]そぼぬ・る(下二)

しょぼしょぼとぬれる。源平盛衰記48「草葉の露に―・れさせ給へり」

そほ‐ぶね【赭船】

⇒あけのそほぶね

そぼ‐ふ・る【そぼ降る】

〔自五〕

(古くは清音)雨がしめやかに降る。しとしとと降る。万葉集16「青雲のたなびく日すら小雨―・る」

そぼ・る【戯る】

〔自下二〕

たわむれる。ふざける。源氏物語梅枝「今の世の上手におはすれど、余り―・れて」

そぼろ

①物のみだれてからまったさま。こんがらかったさま。

②みすぼらしいさま。歌舞伎、東海道四谷怪談「なりも―なその上に、顔のかまへもただならぬ」

③雨がしとしとと降るさま。

④武具の指物さしものの名。細竹をばらばらに寄せ合わせたもの。

⑤加熱した白身の魚肉を細かくほぐして調味し、炒り上げた食品。エビや鳥肉などでも作る。おぼろ。「鯛の―」

⇒そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

こんがらかった髪。乱れた髪。おどろの髪。蓬髪ほうはつ。

⇒そぼろ

そ‐ほん【祖本】

流布本のもとになっている本。→原本

そ‐ほん【素本・麁本】

本文だけで、注釈などをつけてない書。漢文の白文の本。白文本。すほん。

そ‐ほん【粗笨】

(「笨」は粗と同義)あらくて雑なこと。粗雑。「―な計画」

そま

(東北・関東地方で)斃たおれた馬。その棄て場を、そま出し・そま棄て場という。また、死馬。馬肉。

そま【杣】

①木材を伐り出す山、また、大きい建造物の用材を確保するために所有する山林。そまやま。万葉集11「宮木ひくいづみの―に立つ民の」

②杣山の木。また、杣山から伐り出した材木。そまぎ。

③杣木を伐り出すことを業とする人。そまびと。きこり。

そ‐まい【租米】

租税として納める米。年貢米。

そま‐いた【杣板】

杣山から木造こづくりして出す板。

そま‐いり【杣入り】

樹木を伐るために杣山に入ること。

そま‐いれ【杣入れ】

杣山に斧を入れて杣木を伐採すること。

そま‐うど【杣人】

⇒そまびと

そま‐おしき【杣折敷】‥ヲ‥

(その飛ぶ姿が折敷に似ているからいう)ムササビの異称。

そま‐かく【杣角】

斧や手斧ちょうなで四方を削っただけの山出しの角材。大角・中角・小角の3種とする。

そま‐かた【杣方・杣形】

①(万葉集の「綜麻形へそがた」の誤読から生じた語)草木の茂ったところ。千載和歌集秋「―に道やまどへるさを鹿の妻とふ声のしげくもあるかな」

②杣人。

そま‐がわ【杣川】‥ガハ

杣木を流し下す川。浜松中納言物語3「―におろすいかだのいかにとも」

そま‐ぎ【杣木】

①杣山に生えている木。

②杣山から伐り出した材木。そま。

そまくしゃ【蘇莫者】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。一人舞。蓑衣に似た装束をつけ、仮面を用い、帽をかぶり、桴ばちを持って舞う。笛役が一人舞台上に侍立して横笛を吹く。聖徳太子が笛を吹き、それに合わせて山神が舞う姿を写したものという説もある。そまくさ。

そま‐くだし【杣下し】

杣木をいかだに組んで川に流し下すこと。

そま‐ごや【杣小屋】

きこり小屋。

そま‐だくみ【杣匠】

(→)「そまびと」に同じ。

そま‐だし【杣出し】

材木を杣山から伐り出すこと。

そま‐た・つ【杣立つ】

〔他下二〕

杣人が住む杣小屋を立てる。また、杣木を伐り出す。拾遺和歌集神楽歌「高島やみをの中山―・てて造り重ねよ千代のなみ倉」

そ‐まつ【粗末・麁末】

①作りがあらいこと。ざつなこと。品質が悪いこと。新版歌祭文「御病人への見舞のしるし―ながらと詞数言はず出すぎぬ杉折を」。「―な品」

②おろそかに扱うこと。いいかげん。浮世風呂3「元結油も―につかひますから」。「物を―にする」「『ご馳走さま』『お―さまでした』」

③軽はずみなこと。懐硯「この人日ごろ―なる事とて云はざる者なれば」

そま‐づくり【杣造り】

①杣木を養い育てること。

②杣木を所用の材につくること。そまつくり。

ソマトスタチン【somatostatin】

視床下部などから分泌されるポリペプチド。脳下垂体前葉の成長ホルモン分泌細胞に作用してその分泌を抑制するほか、体内に広く分布し、多くのホルモンや神経伝達物質をも抑制する。成長ホルモン抑制因子。

そま‐どり【杣取】

杣木を伐り出すこと。また、杣造り2をすること。

そまな‐け【蘇摩那華】

(ソマナは梵語sumanā)インドの花の名。黄白色、香気があり、四方に垂れて天蓋に似るという。蘇油の原料。

そま‐はん【杣判】

杣木を伐る際、その伐木に刻む自家の木印きじるし。木判。判立て。切判。

そま‐びと【杣人】

杣木を伐り出すことを業とする人。きこり。そまうど。そまだくみ。

そま‐ふ【杣夫】

伐木・造材に従事する林業労働者の旧称。そま。

そま‐みち【杣道】

きこりの通る細くけわしい山道。

そま‐むぎ【蕎麦】

(→)「そばむぎ」に同じ。散木奇歌集「―といふものをかけたるが」

そま‐やま【杣山】

材木用の樹木の茂った山。そま。

ソマリア【Somalia】

アフリカ大陸東端の民主共和国。1960年イギリス保護領ソマリランドとイタリア信託統治領ソマリアとが独立、合併。91年内戦が勃発。面積63万8000平方キロメートル。人口878万(2000)。首都モガディシュ。→アフリカ(図)

ソマリランド【Somaliland】

アフリカの東部、インド洋に突出した三角形の半島地帯の呼称。「アフリカの角」と呼ばれる。内陸部はエチオピアに属し、海岸地帯は19世紀末、イギリス・フランス・イタリアが分割領有。1960年大部分がソマリアとして、77年北部がジブチとして独立。

そま・る【染まる】

〔自五〕

①色がしみこむ。色がつく。日葡辞書「チニソマル」。「手が黒く―・る」

②影響される。感化を受ける。感染する。かぶれる。日葡辞書「ショアク(諸悪)ニソマル」。「華美の風に―・る」

そ‐まん【疎慢・粗慢】

やり方がおおざっぱでしまりのないこと。いい加減であること。「―な仕事」

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】

(Su Manshu)清末・民国の詩人・小説家。本名、蘇玄瑛。広東香山(現、中山)の人。日本人を母に横浜で生まれる。一時僧籍に入り、還俗後も法号を名乗る。章炳麟の影響下でインド革命派の小説を翻訳。象徴主義の作品を残す。自伝的幻想小説「断鴻零雁記」。(1884〜1918)

そみ【鴗】

(ソニの転)カワセミの古称。そにどり。

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】

(語源未詳)修験者・山伏などの異称。奥義抄「しらかしの知らぬ山路を―高嶺のつづき踏みやならせる」

そ‐みつ【粗密・疎密】

あらいこととこまかいこと。まばらなことときめのこまかいこと。「人口の―」

⇒そみつ‐は【疎密波】

そ‐みつ【酥蜜】

〔仏〕乳製品と蜂蜜。

そみつ‐は【疎密波】

進行に伴い媒質中で密度が周期的に変化する波。縦波の一種。空気中の音波や地震のP波など。

⇒そ‐みつ【粗密・疎密】

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥

①疫病除けの神の名。備後風土記に、茅ちの輪を腰に着けて疫病を免れた説話を伝える。

②護符の一種。木製の六角または八角で塔状をなすものや守札があり、「大福長者蘇民将来子孫人也」などと記す。小正月などに八坂神社末社や長野県上田市国分寺の八日堂をはじめ諸国寺院から出す。

蘇民将来

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

そ・む【初む】

〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そ・む【染む】

[一]〔自五〕

(「しむ(浸・染)」と同源)

①しみこむ。そまる。色がつく。古今和歌集雑体「みかさの山のもみぢ葉の色かみな月しぐれの雨の―・めるなりけり」。日葡辞書「チニソム」

②他の風ふうに感化される。源氏物語若菜上「この世に―・みたる程の濁り深きにやあらむ」。日葡辞書「ヒトトアイトモニヲルトキンバ、ジネンニソミナラウ」。「都会の悪風にも―・まずに」

③心にしみ入る。深く感ずる。強く心がひかれる。平家物語1「主上色にのみ―・める御心にて…この大宮へ御艶書あり」。平家物語7「歓喜の涙こぼれて渇仰肝に―・む」。日葡辞書「イロニソミ、カ(香)ニメヅル」。「心に―・まない縁談」「意に―・まない」

[二]〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そむき【背き】

①そむくこと。さからうこと。

②うしろの方。後方。背面。夫木和歌抄23「―に霞む淡の島山」

⇒そむき‐ざま【背き状・背き様】

⇒そむき‐そむき‐に【背き背きに】

そむき‐ざま【背き状・背き様】

①後ろ向きのさま。

②うらおもてであるさま。反対のさま。あべこべ。枕草子95「ゆだけの片の身を縫ひつるが、―なるを見つけで」

⇒そむき【背き】

そむき‐そむき‐に【背き背きに】

〔副〕

べつべつに。離れ離れに。源氏物語夕霧「―なげきあかして」

⇒そむき【背き】

そむ・く【背く・叛く】

[一]〔自五〕

(背そ向く意)

①後ろ向きになる。背中を向ける。竹取物語「帰るさのみゆき物憂く思ほえて―・きてとまるかぐや姫ゆゑ」。源氏物語賢木「涙の落つれば、恥かしとおぼしてさすがに―・き給へる」

②さからって従わない。違反する。万葉集5「鳰鳥におどりの二人並びゐ語らひし心―・きて家離りいます」。平家物語1「入道殿の仰せをば―・くまじき事にてあるぞとよ」。「教えに―・く」「学則に―・く」

③謀叛むほんする。手むかいする。景行紀「熊襲亦―・きて辺境を侵すこと止まず」。天草本平家物語「所々方々の者が平家を―・いて、源氏に心を通ずるによつて」。「主君に―・く」

④期待・予想に反した結果となる。「親の期待に―・く」「横綱の名に―・く」

⑤別れる。離れる。去る。源氏物語賢木「ましておしなべてのつらには思ひ給はざりし御中のかくて―・き給ひなむとするを口惜しうもいとほしうもおぼし悩むべし」。「恋人に―・かれる」

⑥(多く「世を―・く」の形で)隠遁する。出家する。世を捨てる。源氏物語賢木「はての日は、わが御事を結願にて世を―・き給ふよし仏に申させ給ふに」

[二]〔他下二〕

⇒そむける(下一)

そむ・ける【背ける】

〔他下一〕[文]そむ・く(下二)

(背そ向ける意)

①うしろの方へ向かせる。背を向かせる。脇の方へ向かせる。源氏物語夕顔「火とり―・けて」。「顔を―・ける」「目を―・ける」

②心を離す。離反する。増鏡「人にも―・けられ行くに」

そ‐む‐ない

ソウモナイの転。狂言、釣狐「いやいや此辺りではあり―」

ソムリエ【sommelier フランス】

フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職。

そめ

(シメ(標)の転か。中部地方で)かかしの異称。

そめ【染め】

そめること。また、染めた色。「―が落ちる」

ぞめ【初め】

(動詞の連用形に付いて)初めて…すること。一年・一生・出来あがっての初めにすること。「書き―」「お食い―」「渡り―」

そめ‐あがり【染め上り】

染めて仕上がること。染めのできばえ。「―がよい」

そめ‐あげ【染上げ】

そめあげること。染めた結果。そめあがり。

⇒そめあげ‐もん【染上げ紋】

そめあげ‐もん【染上げ紋】

染抜きした紋所。染抜き紋。染紋。

⇒そめ‐あげ【染上げ】

そめ‐あ・げる【染め上げる】

〔他下一〕[文]そめあ・ぐ(下二)

染めてその色にしあげる。そめおえる。

そめ‐あや【染綾】

染めた綾絹。

そ‐めい【疎明・疏明】

①いいわけ。弁明。

②〔法〕係争事実の存否につき、多分確かであろうとの推測にとどまる程度の裁判官の心証。また、裁判官にこの程度の心証をいだかせるための当事者側の行為。→証明

そめ‐いい【染飯】‥イヒ

クチナシで黄色に染めた飯。江戸時代、駿河国瀬戸(現、静岡県藤枝市内)の名物。瀬戸の染飯。

そめ‐い・ず【染め出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐いだ・す【染め出す】

〔他五〕

染めてその色や模様を表す。そめだす。宇津保物語吹上上「桜花―・す露のわかねばや」

そめ‐いと【染糸】

染めた糸。色糸。

そめい‐よしの【染井吉野】‥ヰ‥

サクラの一種。各地で最も普通に栽植。花は葉に先だって開き、つぼみは初め淡紅色で、次第に白色に変わる。成長は早いが木の寿命は短い。エドヒガンとオオシマザクラの雑種とされ、江戸染井の植木屋から売り出されたという。ヨシノザクラ。

ソメイヨシノ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

そ・む【初む】

〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そ・む【染む】

[一]〔自五〕

(「しむ(浸・染)」と同源)

①しみこむ。そまる。色がつく。古今和歌集雑体「みかさの山のもみぢ葉の色かみな月しぐれの雨の―・めるなりけり」。日葡辞書「チニソム」

②他の風ふうに感化される。源氏物語若菜上「この世に―・みたる程の濁り深きにやあらむ」。日葡辞書「ヒトトアイトモニヲルトキンバ、ジネンニソミナラウ」。「都会の悪風にも―・まずに」

③心にしみ入る。深く感ずる。強く心がひかれる。平家物語1「主上色にのみ―・める御心にて…この大宮へ御艶書あり」。平家物語7「歓喜の涙こぼれて渇仰肝に―・む」。日葡辞書「イロニソミ、カ(香)ニメヅル」。「心に―・まない縁談」「意に―・まない」

[二]〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そむき【背き】

①そむくこと。さからうこと。

②うしろの方。後方。背面。夫木和歌抄23「―に霞む淡の島山」

⇒そむき‐ざま【背き状・背き様】

⇒そむき‐そむき‐に【背き背きに】

そむき‐ざま【背き状・背き様】

①後ろ向きのさま。

②うらおもてであるさま。反対のさま。あべこべ。枕草子95「ゆだけの片の身を縫ひつるが、―なるを見つけで」

⇒そむき【背き】

そむき‐そむき‐に【背き背きに】

〔副〕

べつべつに。離れ離れに。源氏物語夕霧「―なげきあかして」

⇒そむき【背き】

そむ・く【背く・叛く】

[一]〔自五〕

(背そ向く意)

①後ろ向きになる。背中を向ける。竹取物語「帰るさのみゆき物憂く思ほえて―・きてとまるかぐや姫ゆゑ」。源氏物語賢木「涙の落つれば、恥かしとおぼしてさすがに―・き給へる」

②さからって従わない。違反する。万葉集5「鳰鳥におどりの二人並びゐ語らひし心―・きて家離りいます」。平家物語1「入道殿の仰せをば―・くまじき事にてあるぞとよ」。「教えに―・く」「学則に―・く」

③謀叛むほんする。手むかいする。景行紀「熊襲亦―・きて辺境を侵すこと止まず」。天草本平家物語「所々方々の者が平家を―・いて、源氏に心を通ずるによつて」。「主君に―・く」

④期待・予想に反した結果となる。「親の期待に―・く」「横綱の名に―・く」

⑤別れる。離れる。去る。源氏物語賢木「ましておしなべてのつらには思ひ給はざりし御中のかくて―・き給ひなむとするを口惜しうもいとほしうもおぼし悩むべし」。「恋人に―・かれる」

⑥(多く「世を―・く」の形で)隠遁する。出家する。世を捨てる。源氏物語賢木「はての日は、わが御事を結願にて世を―・き給ふよし仏に申させ給ふに」

[二]〔他下二〕

⇒そむける(下一)

そむ・ける【背ける】

〔他下一〕[文]そむ・く(下二)

(背そ向ける意)

①うしろの方へ向かせる。背を向かせる。脇の方へ向かせる。源氏物語夕顔「火とり―・けて」。「顔を―・ける」「目を―・ける」

②心を離す。離反する。増鏡「人にも―・けられ行くに」

そ‐む‐ない

ソウモナイの転。狂言、釣狐「いやいや此辺りではあり―」

ソムリエ【sommelier フランス】

フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職。

そめ

(シメ(標)の転か。中部地方で)かかしの異称。

そめ【染め】

そめること。また、染めた色。「―が落ちる」

ぞめ【初め】

(動詞の連用形に付いて)初めて…すること。一年・一生・出来あがっての初めにすること。「書き―」「お食い―」「渡り―」

そめ‐あがり【染め上り】

染めて仕上がること。染めのできばえ。「―がよい」

そめ‐あげ【染上げ】

そめあげること。染めた結果。そめあがり。

⇒そめあげ‐もん【染上げ紋】

そめあげ‐もん【染上げ紋】

染抜きした紋所。染抜き紋。染紋。

⇒そめ‐あげ【染上げ】

そめ‐あ・げる【染め上げる】

〔他下一〕[文]そめあ・ぐ(下二)

染めてその色にしあげる。そめおえる。

そめ‐あや【染綾】

染めた綾絹。

そ‐めい【疎明・疏明】

①いいわけ。弁明。

②〔法〕係争事実の存否につき、多分確かであろうとの推測にとどまる程度の裁判官の心証。また、裁判官にこの程度の心証をいだかせるための当事者側の行為。→証明

そめ‐いい【染飯】‥イヒ

クチナシで黄色に染めた飯。江戸時代、駿河国瀬戸(現、静岡県藤枝市内)の名物。瀬戸の染飯。

そめ‐い・ず【染め出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐いだ・す【染め出す】

〔他五〕

染めてその色や模様を表す。そめだす。宇津保物語吹上上「桜花―・す露のわかねばや」

そめ‐いと【染糸】

染めた糸。色糸。

そめい‐よしの【染井吉野】‥ヰ‥

サクラの一種。各地で最も普通に栽植。花は葉に先だって開き、つぼみは初め淡紅色で、次第に白色に変わる。成長は早いが木の寿命は短い。エドヒガンとオオシマザクラの雑種とされ、江戸染井の植木屋から売り出されたという。ヨシノザクラ。

ソメイヨシノ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

そめ‐いれ【染入れ】

種々の色を交えて染めだすこと。

そめ‐いろ【染色】

染めの色。↔織色おりいろ。

⇒そめいろ‐づき【染色月】

そめいろ【蘇迷盧】

〔仏〕(梵語Sumeru)(→)須弥山しゅみせんのこと。

そめいろ‐づき【染色月】

陰暦8月の異称。紅染月こうぞめづき。

⇒そめ‐いろ【染色】

そめ‐かえ【染め変え】‥カヘ

染めかえること。また、そのもの。

そめ‐かえし【染め返し】‥カヘシ

染め返すこと。また、そのもの。

そめ‐かえ・す【染め返す】‥カヘス

〔他五〕

再び染める。染めなおす。

そめ‐か・える【染め変える】‥カヘル

〔他下一〕[文]そめか・ふ(下二)

染めかえす。染めなおす。

そめ‐がすり【染絣・染飛白】

無地の布に、捺染なっせん法・防染法・抜染法などで染め出したかすり。白絣・紺絣・茶絣・大島絣など。→かすり(絣・飛白)

そめ‐がた【染型】

①染め出す模様。また、その原型。

②染型紙の略。

そめ‐かたがみ【染型紙】

布に模様を染め出す原型の紙。そめがた。

そめ‐かみ【染紙】

①種々の色に染めた紙。いろがみ。

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。もと黄色の染紙を用いたからいう。染草そめくさ。今鏡「―読ませむとなりけり」

そめ‐がら【染柄】

染め出した色合いや模様。

そめ‐かわ【染革】‥カハ

もみ革にした獣皮のなめし革を染めて、色や模様をつけたもの。いろがわ。

⇒そめかわ‐おどし【染革縅】

そめかわ‐おどし【染革縅】‥カハヲドシ

染革でおどした鎧よろい。

⇒そめ‐かわ【染革】

そめ‐き【染木】

染料とする草木。茜あかね・蘇芳すおうなどの類。染草。古事記上「藍蓼あたて搗つき―が汁にしめころもを」

ぞめき【騒き】

(古くはソメキ)

①さわぐこと。さわぎ。六百番歌合「藻塩焼く海士あまのまくかたならねども恋の―もいとなかりけり」

②うかれさわぐこと。特に、遊び人などが遊郭をひやかしさわぎ歩くこと。また、その客。浄瑠璃、心中天の網島「浮かれ―のあだ浄瑠璃」

⇒ぞめき‐うた【騒き唄】

⇒ぞめき‐がくもん【騒き学問】

⇒ぞめき‐しゅう【騒き衆】

⇒ぞめき‐すがた【騒き姿】

⇒ぞめき‐ぶし【騒き節】

⇒ぞめき‐もどり【騒き戻り】

ぞめき‐うた【騒き唄】

遊郭のぞめき客のうたう唄。ぞめきぶし。そそりぶし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐がくもん【騒き学問】

虚名をてらう学問。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐しゅう【騒き衆】

遊郭をひやかして歩く連中。ひやかし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐すがた【騒き姿】

騒いで浮かれ歩く時の姿。

⇒ぞめき【騒き】

そめ‐ぎぬ【染衣】

染めた着物。染しめの衣きぬ。

そめ‐ぎぬ【染絹】

色を染めた絹布。

ぞめき‐ぶし【騒き節】

遊郭のさわぎ唄。ぞめきうた。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐もどり【騒き戻り】

郭くるわ遊びなどの帰り。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめ・く【騒く】

〔自四〕

(古くはソメク)騒ぐ。浮かれ騒ぎ歩く。好色二代男「―・きたがる若い者ども」

そめ‐くさ【染草】

①布などを染めるのに用いる草。宇津保物語楼上上「―などは殊に奉り給ふ」

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。染紙そめかみ。

そめ‐くさ【染種】

染色の材料。染料。

そめ‐くるわ・す【染め狂はす】‥クルハス

〔他四〕

種々の色彩を入り乱れたさまに染める。太平記27「色々の花鳥を織り尽し、―・したる水干に」

そめ‐こ【染戸】

律令制で、大蔵省織部司おりべのつかさに属し、絹織物・染物の生産・貢納を世襲した品部しなべ。

そめ‐こ【染粉】

粉末の染料。

そめ‐こそで【染小袖】

色染めの小袖。色小袖。

そめ‐こ・む【染め込む】

〔他五〕

模様・紋・文字などを染めつける。

そめ‐し【染師】

①染物師。そめや。紺屋こうや。

②律令制で、宮内省内染司ないせんしに勤務し、高級染物の技術指導や生産に従事した職員。

そめ‐じ【染地】‥ヂ

色に染める生地。染めたものの地合。

そめ‐しょうぞく【染装束】‥シヤウ‥

恒例以外の色で染めた下襲したがさね・表袴による束帯姿。禊みそぎの日の勅使、御斎会ごさいえに参る公卿などが当日だけ用いることを許された一日晴いちにちばれの装束。

そめ‐しる【染汁】

染物に用いる染料の液。

そめ‐そめ‐と【染め染めと】

〔副〕

心をこめて。しみじみと。好色一代男6「後の朝の名残を―書きつづけたる着物」

そめ‐だ・す【染め出す】

〔他五〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐たづな【染手綱】

(→)「そめわけたづな」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「帰るや駒の―」

そめ‐つき【染付き】

思いそめること。恋いはじめること。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「吾妻に深く―の」

そめ‐つけ【染付け】

①そめつけること。また、そめつけた色や模様。

②藍色の模様を染めつけた布地や衣類。

③陶磁器で、呉須ごすを用いて素地きじに藍色の絵模様を描き、その上に透明釉を掛けて焼成したもの。また、その装飾技法。中国では青花という。

⇒そめつけ‐たび【染付足袋】

そめつけ‐たび【染付足袋】

藍色の文様のある足袋。

⇒そめ‐つけ【染付け】

そめ‐つ・ける【染め付ける】

〔他下一〕[文]そめつ・く(下二)

染め出してその色や模様にする。

そめ‐つぶ・す【染め潰す】

〔他五〕

更に染めて模様・紋などをなくする。全体を染める。

そめ‐てぬぐい【染手拭】‥ヌグヒ

色・模様などを染めつけた手拭。

そめ‐でら【染寺】

奈良県葛城市にある浄土宗の寺、石光寺じゃっこうじの通称。天智天皇時代の創建と伝え、境内に伝説の染殿の井がある。

そめ‐どの【染殿】

①古代、宮中や貴族の邸内などで、染物をつかさどった所。

②藤原良房の邸宅。平安京の一条大路の南、正親町の北、京極の西、富小路の東にあったという。

⇒そめどの‐の‐い【染殿の井】

⇒そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

⇒そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

そめどの‐の‐い【染殿の井】‥ヰ

奈良県葛城市の染寺にある井戸。中将姫が当麻たいま寺の曼荼羅まんだらを織った時、その糸を染めたという。

染殿の井

撮影:的場 啓

そめ‐いれ【染入れ】

種々の色を交えて染めだすこと。

そめ‐いろ【染色】

染めの色。↔織色おりいろ。

⇒そめいろ‐づき【染色月】

そめいろ【蘇迷盧】

〔仏〕(梵語Sumeru)(→)須弥山しゅみせんのこと。

そめいろ‐づき【染色月】

陰暦8月の異称。紅染月こうぞめづき。

⇒そめ‐いろ【染色】

そめ‐かえ【染め変え】‥カヘ

染めかえること。また、そのもの。

そめ‐かえし【染め返し】‥カヘシ

染め返すこと。また、そのもの。

そめ‐かえ・す【染め返す】‥カヘス

〔他五〕

再び染める。染めなおす。

そめ‐か・える【染め変える】‥カヘル

〔他下一〕[文]そめか・ふ(下二)

染めかえす。染めなおす。

そめ‐がすり【染絣・染飛白】

無地の布に、捺染なっせん法・防染法・抜染法などで染め出したかすり。白絣・紺絣・茶絣・大島絣など。→かすり(絣・飛白)

そめ‐がた【染型】

①染め出す模様。また、その原型。

②染型紙の略。

そめ‐かたがみ【染型紙】

布に模様を染め出す原型の紙。そめがた。

そめ‐かみ【染紙】

①種々の色に染めた紙。いろがみ。

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。もと黄色の染紙を用いたからいう。染草そめくさ。今鏡「―読ませむとなりけり」

そめ‐がら【染柄】

染め出した色合いや模様。

そめ‐かわ【染革】‥カハ

もみ革にした獣皮のなめし革を染めて、色や模様をつけたもの。いろがわ。

⇒そめかわ‐おどし【染革縅】

そめかわ‐おどし【染革縅】‥カハヲドシ

染革でおどした鎧よろい。

⇒そめ‐かわ【染革】

そめ‐き【染木】

染料とする草木。茜あかね・蘇芳すおうなどの類。染草。古事記上「藍蓼あたて搗つき―が汁にしめころもを」

ぞめき【騒き】

(古くはソメキ)

①さわぐこと。さわぎ。六百番歌合「藻塩焼く海士あまのまくかたならねども恋の―もいとなかりけり」

②うかれさわぐこと。特に、遊び人などが遊郭をひやかしさわぎ歩くこと。また、その客。浄瑠璃、心中天の網島「浮かれ―のあだ浄瑠璃」

⇒ぞめき‐うた【騒き唄】

⇒ぞめき‐がくもん【騒き学問】

⇒ぞめき‐しゅう【騒き衆】

⇒ぞめき‐すがた【騒き姿】

⇒ぞめき‐ぶし【騒き節】

⇒ぞめき‐もどり【騒き戻り】

ぞめき‐うた【騒き唄】

遊郭のぞめき客のうたう唄。ぞめきぶし。そそりぶし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐がくもん【騒き学問】

虚名をてらう学問。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐しゅう【騒き衆】

遊郭をひやかして歩く連中。ひやかし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐すがた【騒き姿】

騒いで浮かれ歩く時の姿。

⇒ぞめき【騒き】

そめ‐ぎぬ【染衣】

染めた着物。染しめの衣きぬ。

そめ‐ぎぬ【染絹】

色を染めた絹布。

ぞめき‐ぶし【騒き節】

遊郭のさわぎ唄。ぞめきうた。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐もどり【騒き戻り】

郭くるわ遊びなどの帰り。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめ・く【騒く】

〔自四〕

(古くはソメク)騒ぐ。浮かれ騒ぎ歩く。好色二代男「―・きたがる若い者ども」

そめ‐くさ【染草】

①布などを染めるのに用いる草。宇津保物語楼上上「―などは殊に奉り給ふ」

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。染紙そめかみ。

そめ‐くさ【染種】

染色の材料。染料。

そめ‐くるわ・す【染め狂はす】‥クルハス

〔他四〕

種々の色彩を入り乱れたさまに染める。太平記27「色々の花鳥を織り尽し、―・したる水干に」

そめ‐こ【染戸】

律令制で、大蔵省織部司おりべのつかさに属し、絹織物・染物の生産・貢納を世襲した品部しなべ。

そめ‐こ【染粉】

粉末の染料。

そめ‐こそで【染小袖】

色染めの小袖。色小袖。

そめ‐こ・む【染め込む】

〔他五〕

模様・紋・文字などを染めつける。

そめ‐し【染師】

①染物師。そめや。紺屋こうや。

②律令制で、宮内省内染司ないせんしに勤務し、高級染物の技術指導や生産に従事した職員。

そめ‐じ【染地】‥ヂ

色に染める生地。染めたものの地合。

そめ‐しょうぞく【染装束】‥シヤウ‥

恒例以外の色で染めた下襲したがさね・表袴による束帯姿。禊みそぎの日の勅使、御斎会ごさいえに参る公卿などが当日だけ用いることを許された一日晴いちにちばれの装束。

そめ‐しる【染汁】

染物に用いる染料の液。

そめ‐そめ‐と【染め染めと】

〔副〕

心をこめて。しみじみと。好色一代男6「後の朝の名残を―書きつづけたる着物」

そめ‐だ・す【染め出す】

〔他五〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐たづな【染手綱】

(→)「そめわけたづな」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「帰るや駒の―」

そめ‐つき【染付き】

思いそめること。恋いはじめること。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「吾妻に深く―の」

そめ‐つけ【染付け】

①そめつけること。また、そめつけた色や模様。

②藍色の模様を染めつけた布地や衣類。

③陶磁器で、呉須ごすを用いて素地きじに藍色の絵模様を描き、その上に透明釉を掛けて焼成したもの。また、その装飾技法。中国では青花という。

⇒そめつけ‐たび【染付足袋】

そめつけ‐たび【染付足袋】

藍色の文様のある足袋。

⇒そめ‐つけ【染付け】

そめ‐つ・ける【染め付ける】

〔他下一〕[文]そめつ・く(下二)

染め出してその色や模様にする。

そめ‐つぶ・す【染め潰す】

〔他五〕

更に染めて模様・紋などをなくする。全体を染める。

そめ‐てぬぐい【染手拭】‥ヌグヒ

色・模様などを染めつけた手拭。

そめ‐でら【染寺】

奈良県葛城市にある浄土宗の寺、石光寺じゃっこうじの通称。天智天皇時代の創建と伝え、境内に伝説の染殿の井がある。

そめ‐どの【染殿】

①古代、宮中や貴族の邸内などで、染物をつかさどった所。

②藤原良房の邸宅。平安京の一条大路の南、正親町の北、京極の西、富小路の東にあったという。

⇒そめどの‐の‐い【染殿の井】

⇒そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

⇒そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

そめどの‐の‐い【染殿の井】‥ヰ

奈良県葛城市の染寺にある井戸。中将姫が当麻たいま寺の曼荼羅まんだらを織った時、その糸を染めたという。

染殿の井

撮影:的場 啓

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

藤原良房の異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

(藤原良房の娘で染殿にいたのでいう)文徳天皇の女御、藤原明子あきらけいこの異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめ‐なおし【染め直し】‥ナホシ

染めなおすこと。また、染めなおしたもの。

そめ‐なお・す【染め直す】‥ナホス

〔他五〕

さめた色をもう一度染めてもとのような色にする。また、他の色に染めかえる。

そめ‐ぬき【染抜き】

①染め抜くこと。また、染めぬいた文様。

②染糊を用いて染め抜いた更紗サラサ。

⇒そめぬき‐もん【染抜き紋】

そめぬき‐もん【染抜き紋】

染抜きにした紋。そめもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

⇒そめ‐ぬき【染抜き】

そめ‐ぬ・く【染め抜く】

〔他五〕

①十分に染色する。

②模様の部分を地の色のままに残し、その他の部分を染める。「―・いた紋」

そめ‐ねんぐ【染年貢】

江戸時代の雑税の一種。原野・堤防・空地に植えた染木・染草に課したもの。

そめ‐のり【染糊】

生地に模様を染め出すのに用いる糊。

そめ‐は【染羽】

染めた矢羽やばね。鷲わしや鵠くぐいの白羽を染めたもの。保元物語「十八さいたる―の矢負ひ」

そめ‐は【染葉】

霜などのために色づいた木の葉。黄葉・紅葉の類。

そめ‐ば【染場】

染物をする場所。

そめ‐ば【染歯】

鉄漿かねで染めた歯。

そめ‐はた【染機】

染糸をはたにかけて織ること。また、その織った布。新撰六帖5「しぐれつつ秋のみけしを―の織る手にあかずたつ嵐かな」

そめ‐ひめ【染姫】

物を染める女。また、紅葉を染める秋の女神。輔親集「―の色にしあへば夏のあふぎ薄きものからうつろひやせむ」

そめ‐ぶろ【染風呂】

染物に用いる槽おけ。この中に染液を入れ、被染物を煮染めする。

そめ‐むら【染め斑】

染色が不均一で、むらがあること。

そめ‐もの【染物】

布などを染めること。また、その染めたもの。

⇒そめもの‐し【染物師】

⇒そめもの‐や【染物屋】

そめもの‐し【染物師】

染物を業とする人。そめし。そめや。紺屋こうや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめもの‐や【染物屋】

染物を業とする家。また、その人。そめや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめ‐もよう【染模様】‥ヤウ

染め出した模様。

そめもよういもせのかどまつ【染模様妹背門松】‥ヤウ‥

浄瑠璃。菅専助作の世話物。1767年(明和4)初演。紀海音作「お染久松袂白絞おそめひさまつたもとのしらしぼり」の改作で歌舞伎にも移されて、質屋の段は俗に「革足袋」と呼ばれる。→お染久松

そめ‐もん【染紋】

染めぬきにした紋。そめぬきもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

そめ‐や【染屋】

染物を業とする家。そめものや。紺屋こうや。

そめ‐やかた【染屋形】

「柒ぬり屋形」参照。

そめ‐ゆう【染木綿】‥ユフ

染めた木綿織物。しめゆう。

そめ‐ゆかた【染浴衣】

色模様に染めた浴衣。

そめ‐よう【染め様】‥ヤウ

染める方法。そめかた。

そめ‐りょう【染料】‥レウ

①⇒せんりょう。

②染め賃。

そ・める【初める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

(一説に、「染む」と同源かという)他の動詞の連用形に接続して、その動作がはじまる意を表す。特に、それが長く続く時の、はじまりにいう。万葉集18「其の心誰に見せむと思ひ―・めけむ」。平家物語11「それよりして梶原、判官を憎み―・めて」。「明け―・る」「見―・る」

そ・める【染める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

①色のある液に浸したり、紅べにや絵具などをつけたりして、色や模様をつける。いろどる。万葉集20「色深く夫せなが衣は―・めましをみ坂たばらばまさやかに見む」。「爪を赤く―・める」「血潮で赤く―・める」

②ある色に変える。宇津保物語梅花笠「花をのみ村濃に―・むる春雨は常磐の松やつらく見るらむ」。「夕日が空を真赤に―・める」「恥かしさに頬を―・める」

③深く心をよせる。思い込む。心をそめる。古今和歌集恋「色もなき心を人に―・めしよりうつろはむとはおもほえなくに」

④(「筆を―・める」の形で)筆に墨などを含ませる。また、執筆にとりかかる。平家物語6「冥官筆を―・めて一々にこれを書く」

⑤(「手を―・める」などの形で)ある物事に取りかかる。その事に関係する。「悪事に手を―・める」

そめ‐わけ【染分け】

そめわけること。また、そのもの。

⇒そめわけ‐がみ【染分け紙】

⇒そめわけ‐たづな【染分け手綱】

⇒そめわけ‐たび【染分け足袋】

そめわけ‐がみ【染分け紙】

種々の色に染め分けた紙。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たづな【染分け手綱】

種々の色に染め分けた手綱。そめたづな。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たび【染分け足袋】

種々の色に染め分けた足袋。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめ‐わ・ける【染め分ける】

〔他下一〕[文]そめわ・く(下二)

2色以上に分けて染める。色をかえて染める。

そ‐めん【梳綿】

綿糸紡績工程の一段階。混打綿工程を経たものを、繊維を開きながら砂・乾葉ひば・短繊維を除き、繊維を平行にそろえて篠綿しのわたを造ること。

そ‐めん【粗面】

あらい面。密でない物の面。

⇒そめん‐がん【粗面岩】

そめん‐がん【粗面岩】

(trachyte)火山岩の一種。主としてアルカリ長石から成り、白・灰・黒色をなす。静岡県高草山・島根県隠岐焼火たくひ山・長崎県西海市松島などに産出。

⇒そ‐めん【粗面】

そも【作麽】

〔副〕

「そもさん」の略。

そ‐も【抑】

〔接続〕

(代名詞ソに助詞モを添えた語)

①上を受けて下を説き起こすのに用いる語。それというのも。宇津保物語俊蔭「年頃知らでまどはかしつるもわが罪にあらず、―親に従ひしなり」

②改めて、文を説き起こすのに用いる語。それにしても。一体。そもそも。謡曲、熊野ゆや「―この歌と申すは」

ぞ‐も

〔助詞〕

(古くはソモと清音。指定のゾに詠嘆のモを添えた語)

①詠嘆を表す。…ぞまあ。万葉集10「萩の花―いまだ咲かずける」

②疑問の語と共に用いて、詠嘆を含む疑問を表す。…かまあ。万葉集4「いつの間に―わが恋ひにける」。万葉集10「来まさぬ君は何情なにこころ―」

そ‐もう【梳毛】

獣毛(主に羊毛)繊維を開き、これをくしけずって短繊維を除き、長さのそろった長繊維を直線状に平行にそろえること。また、その長繊維。

⇒そもう‐おりもの【梳毛織物】

⇒そもう‐し【梳毛糸】

⇒そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】

そもう‐おりもの【梳毛織物】

梳毛糸またはこれに他糸をまぜて織った毛織物。サージ・モスリン・カシミヤ・絨毯じゅうたんの類。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐し【梳毛糸】

梳毛紡績によって作られる毛糸の総称。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】‥バウ‥

羊毛繊維を平行にそろえて、表面が滑らかで均斉な糸を得る紡績法。紡毛紡績に比べて梳毛・前紡工程などが多い。

⇒そ‐もう【梳毛】

そも‐さん【作麽生・怎麽生】

〔副〕

(もと中国宋代の俗語。禅宗で用いる)疑問の意を表す語。いかが。いかに。さあどうじゃ。雨月物語5「やがて禅杖を拿とりなほし、『―何の所為ぞ』と一喝して」

そ‐もじ【其文字】

〔代〕

(「そなた」の「そ」に「もじ」を付けた女房詞)あなた。そなた。恨之介「―の御心の通りを」

そも‐そも【抑・抑々】

(「其そも」を重ねた語。もと漢文の訓読から)

[一]〔接続〕

物事を説き起こすときなどに文の冒頭に用いる語。いったい。続日本紀36「―百足の虫の死ぬるに至りても顛くつがえらざる事は」。土佐日記「―いかが詠んだるといぶかしがりて問ふ」。「―人間というものは」

[二]〔副〕

元来。「それが―おかしい」

[三]〔名〕

(冒頭に用いることから)はじまり。最初。おこり。男色大鑑「病気―よりこのかた」。好色一代女2「―は深く疑ひて」。「馴れそめの―は」

そもたら【蘇門答剌】

(スマトラの訛)

⇒すもたら

ぞ‐もと【原因】

事のおこり。原因。浄瑠璃、生玉心中「それが―に嘉平次が

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

藤原良房の異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

(藤原良房の娘で染殿にいたのでいう)文徳天皇の女御、藤原明子あきらけいこの異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめ‐なおし【染め直し】‥ナホシ

染めなおすこと。また、染めなおしたもの。

そめ‐なお・す【染め直す】‥ナホス

〔他五〕

さめた色をもう一度染めてもとのような色にする。また、他の色に染めかえる。

そめ‐ぬき【染抜き】

①染め抜くこと。また、染めぬいた文様。

②染糊を用いて染め抜いた更紗サラサ。

⇒そめぬき‐もん【染抜き紋】

そめぬき‐もん【染抜き紋】

染抜きにした紋。そめもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

⇒そめ‐ぬき【染抜き】

そめ‐ぬ・く【染め抜く】

〔他五〕

①十分に染色する。

②模様の部分を地の色のままに残し、その他の部分を染める。「―・いた紋」

そめ‐ねんぐ【染年貢】

江戸時代の雑税の一種。原野・堤防・空地に植えた染木・染草に課したもの。

そめ‐のり【染糊】

生地に模様を染め出すのに用いる糊。

そめ‐は【染羽】

染めた矢羽やばね。鷲わしや鵠くぐいの白羽を染めたもの。保元物語「十八さいたる―の矢負ひ」

そめ‐は【染葉】

霜などのために色づいた木の葉。黄葉・紅葉の類。

そめ‐ば【染場】

染物をする場所。

そめ‐ば【染歯】

鉄漿かねで染めた歯。

そめ‐はた【染機】

染糸をはたにかけて織ること。また、その織った布。新撰六帖5「しぐれつつ秋のみけしを―の織る手にあかずたつ嵐かな」

そめ‐ひめ【染姫】

物を染める女。また、紅葉を染める秋の女神。輔親集「―の色にしあへば夏のあふぎ薄きものからうつろひやせむ」

そめ‐ぶろ【染風呂】

染物に用いる槽おけ。この中に染液を入れ、被染物を煮染めする。

そめ‐むら【染め斑】

染色が不均一で、むらがあること。

そめ‐もの【染物】

布などを染めること。また、その染めたもの。

⇒そめもの‐し【染物師】

⇒そめもの‐や【染物屋】

そめもの‐し【染物師】

染物を業とする人。そめし。そめや。紺屋こうや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめもの‐や【染物屋】

染物を業とする家。また、その人。そめや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめ‐もよう【染模様】‥ヤウ

染め出した模様。

そめもよういもせのかどまつ【染模様妹背門松】‥ヤウ‥

浄瑠璃。菅専助作の世話物。1767年(明和4)初演。紀海音作「お染久松袂白絞おそめひさまつたもとのしらしぼり」の改作で歌舞伎にも移されて、質屋の段は俗に「革足袋」と呼ばれる。→お染久松

そめ‐もん【染紋】

染めぬきにした紋。そめぬきもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

そめ‐や【染屋】

染物を業とする家。そめものや。紺屋こうや。

そめ‐やかた【染屋形】

「柒ぬり屋形」参照。

そめ‐ゆう【染木綿】‥ユフ

染めた木綿織物。しめゆう。

そめ‐ゆかた【染浴衣】

色模様に染めた浴衣。

そめ‐よう【染め様】‥ヤウ

染める方法。そめかた。

そめ‐りょう【染料】‥レウ

①⇒せんりょう。

②染め賃。

そ・める【初める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

(一説に、「染む」と同源かという)他の動詞の連用形に接続して、その動作がはじまる意を表す。特に、それが長く続く時の、はじまりにいう。万葉集18「其の心誰に見せむと思ひ―・めけむ」。平家物語11「それよりして梶原、判官を憎み―・めて」。「明け―・る」「見―・る」

そ・める【染める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

①色のある液に浸したり、紅べにや絵具などをつけたりして、色や模様をつける。いろどる。万葉集20「色深く夫せなが衣は―・めましをみ坂たばらばまさやかに見む」。「爪を赤く―・める」「血潮で赤く―・める」

②ある色に変える。宇津保物語梅花笠「花をのみ村濃に―・むる春雨は常磐の松やつらく見るらむ」。「夕日が空を真赤に―・める」「恥かしさに頬を―・める」

③深く心をよせる。思い込む。心をそめる。古今和歌集恋「色もなき心を人に―・めしよりうつろはむとはおもほえなくに」

④(「筆を―・める」の形で)筆に墨などを含ませる。また、執筆にとりかかる。平家物語6「冥官筆を―・めて一々にこれを書く」

⑤(「手を―・める」などの形で)ある物事に取りかかる。その事に関係する。「悪事に手を―・める」

そめ‐わけ【染分け】

そめわけること。また、そのもの。

⇒そめわけ‐がみ【染分け紙】

⇒そめわけ‐たづな【染分け手綱】

⇒そめわけ‐たび【染分け足袋】

そめわけ‐がみ【染分け紙】

種々の色に染め分けた紙。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たづな【染分け手綱】

種々の色に染め分けた手綱。そめたづな。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たび【染分け足袋】

種々の色に染め分けた足袋。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめ‐わ・ける【染め分ける】

〔他下一〕[文]そめわ・く(下二)

2色以上に分けて染める。色をかえて染める。

そ‐めん【梳綿】

綿糸紡績工程の一段階。混打綿工程を経たものを、繊維を開きながら砂・乾葉ひば・短繊維を除き、繊維を平行にそろえて篠綿しのわたを造ること。

そ‐めん【粗面】

あらい面。密でない物の面。

⇒そめん‐がん【粗面岩】

そめん‐がん【粗面岩】

(trachyte)火山岩の一種。主としてアルカリ長石から成り、白・灰・黒色をなす。静岡県高草山・島根県隠岐焼火たくひ山・長崎県西海市松島などに産出。

⇒そ‐めん【粗面】

そも【作麽】

〔副〕

「そもさん」の略。

そ‐も【抑】

〔接続〕

(代名詞ソに助詞モを添えた語)

①上を受けて下を説き起こすのに用いる語。それというのも。宇津保物語俊蔭「年頃知らでまどはかしつるもわが罪にあらず、―親に従ひしなり」

②改めて、文を説き起こすのに用いる語。それにしても。一体。そもそも。謡曲、熊野ゆや「―この歌と申すは」

ぞ‐も

〔助詞〕

(古くはソモと清音。指定のゾに詠嘆のモを添えた語)

①詠嘆を表す。…ぞまあ。万葉集10「萩の花―いまだ咲かずける」

②疑問の語と共に用いて、詠嘆を含む疑問を表す。…かまあ。万葉集4「いつの間に―わが恋ひにける」。万葉集10「来まさぬ君は何情なにこころ―」

そ‐もう【梳毛】

獣毛(主に羊毛)繊維を開き、これをくしけずって短繊維を除き、長さのそろった長繊維を直線状に平行にそろえること。また、その長繊維。

⇒そもう‐おりもの【梳毛織物】

⇒そもう‐し【梳毛糸】

⇒そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】

そもう‐おりもの【梳毛織物】

梳毛糸またはこれに他糸をまぜて織った毛織物。サージ・モスリン・カシミヤ・絨毯じゅうたんの類。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐し【梳毛糸】

梳毛紡績によって作られる毛糸の総称。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】‥バウ‥

羊毛繊維を平行にそろえて、表面が滑らかで均斉な糸を得る紡績法。紡毛紡績に比べて梳毛・前紡工程などが多い。

⇒そ‐もう【梳毛】

そも‐さん【作麽生・怎麽生】

〔副〕

(もと中国宋代の俗語。禅宗で用いる)疑問の意を表す語。いかが。いかに。さあどうじゃ。雨月物語5「やがて禅杖を拿とりなほし、『―何の所為ぞ』と一喝して」

そ‐もじ【其文字】

〔代〕

(「そなた」の「そ」に「もじ」を付けた女房詞)あなた。そなた。恨之介「―の御心の通りを」

そも‐そも【抑・抑々】

(「其そも」を重ねた語。もと漢文の訓読から)

[一]〔接続〕

物事を説き起こすときなどに文の冒頭に用いる語。いったい。続日本紀36「―百足の虫の死ぬるに至りても顛くつがえらざる事は」。土佐日記「―いかが詠んだるといぶかしがりて問ふ」。「―人間というものは」

[二]〔副〕

元来。「それが―おかしい」

[三]〔名〕

(冒頭に用いることから)はじまり。最初。おこり。男色大鑑「病気―よりこのかた」。好色一代女2「―は深く疑ひて」。「馴れそめの―は」

そもたら【蘇門答剌】

(スマトラの訛)

⇒すもたら

ぞ‐もと【原因】

事のおこり。原因。浄瑠璃、生玉心中「それが―に嘉平次が

ソフィスティケーション【sophistication】

都会的で洗練されていること。

ソフィスティケート【sophisticate】

趣味・態度などを洗練すること。「―された身なり」

ソフィスト【sophist】

(ギリシア語で知者の意)前5世紀頃、主としてアテナイで法廷弁論・修辞学などを教えることを職業とした人々。プロタゴラス・ゴルギアスらが代表者。価値の相対性を説いた。詭弁をもっぱらとする者がいたので、長く詭弁家の同義語となった。詭弁学派。

ソフォクレス【Sophoklēs】

古代ギリシア三大悲劇詩人の一人。アテナイの全盛期に活躍、形式上も、人間性豊かな内容面でも、古典悲劇の最高の完成者といわれる。作品は「オイディプス王」「アンティゴネ」「エレクトラ」など7編のほか断片が現存。(前497〜前406)

そふき【歴草】

牛馬などの、草を分けて進む胸前むなさきの部分。または、牛馬のわきの骨。そほき。〈倭名類聚鈔11〉

そ‐ふく【素服】

①白地の衣服。

②喪服。鈍色にびいろ・黒色に作る。

そ‐ふく【粗服】

粗末な衣服。

そ‐ふく【鼠伏】

ねずみのように伏し隠れること。

そ‐ぶつ【麁物】

(ソウブツの約)

⇒そうぶつ(惣物)。胆大小心録「天満じまの―の上に、藍染の前だれの」

ソフト【soft】

①柔らかなさま。穏やかなさま。「―な語り口」

②ソフト帽の略。

③ソフトウェアの略。

④ソフト‐クリームの略。

⑤ソフトボールの略。

⇒ソフト‐ウェア【software】

⇒ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

⇒ソフト‐か【ソフト化】

⇒ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

⇒ソフト‐カバー【soft cover】

⇒ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

⇒ソフト‐クリーム

⇒ソフト‐コーラル【soft coral】

⇒ソフト‐ターゲット【soft target】

⇒ソフト‐タッチ

⇒ソフト‐テニス【soft tennis】

⇒ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

⇒ソフト‐ハウス

⇒ソフト‐フォーカス【soft focus】

⇒ソフト‐ぼう【ソフト帽】

⇒ソフト‐ボード【softboard】

⇒ソフト‐ボール【softball アメリカ】

⇒ソフト‐ランディング【soft landing】

ソフト‐ウェア【software】

①コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称。コンピューターの運用に関する手順や処理する情報などを含めてもいう。ソフト。「―制御」「―危機」

②情報を表現・伝達する媒体とは区別して、情報の内容を指す語。放送の番組や記録された音楽・映像など。ソフト。「AV―」

↔ハードウェア。

⇒ソフト【soft】

ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

コンピューターのソフトウェアの設計・開発・利用・保守・品質評価などを工学的見地から研究する学問領域。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐か【ソフト化】‥クワ

物的商品に比べ、情報知識・サービスなどの無形・非物的商品の価値評価が相対的に高くなること。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

胃の中で柔らかいカードができるよう処理した牛乳。乳児の消化に適し、調整粉乳の原料に用いる。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カバー【soft cover】

表紙に薄手の柔軟な紙を使った本。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

芯や糊などを用いず柔らかい感じに仕立てた襟えり。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐クリーム

(soft ice cream)空気を入れながら凍らせた半流動状の柔らかいアイス‐クリーム。ソフト。〈[季]夏〉

ソフトクリーム

撮影:関戸 勇

ソフィスティケーション【sophistication】

都会的で洗練されていること。

ソフィスティケート【sophisticate】

趣味・態度などを洗練すること。「―された身なり」

ソフィスト【sophist】

(ギリシア語で知者の意)前5世紀頃、主としてアテナイで法廷弁論・修辞学などを教えることを職業とした人々。プロタゴラス・ゴルギアスらが代表者。価値の相対性を説いた。詭弁をもっぱらとする者がいたので、長く詭弁家の同義語となった。詭弁学派。

ソフォクレス【Sophoklēs】

古代ギリシア三大悲劇詩人の一人。アテナイの全盛期に活躍、形式上も、人間性豊かな内容面でも、古典悲劇の最高の完成者といわれる。作品は「オイディプス王」「アンティゴネ」「エレクトラ」など7編のほか断片が現存。(前497〜前406)

そふき【歴草】

牛馬などの、草を分けて進む胸前むなさきの部分。または、牛馬のわきの骨。そほき。〈倭名類聚鈔11〉

そ‐ふく【素服】

①白地の衣服。

②喪服。鈍色にびいろ・黒色に作る。

そ‐ふく【粗服】

粗末な衣服。

そ‐ふく【鼠伏】

ねずみのように伏し隠れること。

そ‐ぶつ【麁物】

(ソウブツの約)

⇒そうぶつ(惣物)。胆大小心録「天満じまの―の上に、藍染の前だれの」

ソフト【soft】

①柔らかなさま。穏やかなさま。「―な語り口」

②ソフト帽の略。

③ソフトウェアの略。

④ソフト‐クリームの略。

⑤ソフトボールの略。

⇒ソフト‐ウェア【software】

⇒ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

⇒ソフト‐か【ソフト化】

⇒ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

⇒ソフト‐カバー【soft cover】

⇒ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

⇒ソフト‐クリーム

⇒ソフト‐コーラル【soft coral】

⇒ソフト‐ターゲット【soft target】

⇒ソフト‐タッチ

⇒ソフト‐テニス【soft tennis】

⇒ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

⇒ソフト‐ハウス

⇒ソフト‐フォーカス【soft focus】

⇒ソフト‐ぼう【ソフト帽】

⇒ソフト‐ボード【softboard】

⇒ソフト‐ボール【softball アメリカ】

⇒ソフト‐ランディング【soft landing】

ソフト‐ウェア【software】

①コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称。コンピューターの運用に関する手順や処理する情報などを含めてもいう。ソフト。「―制御」「―危機」

②情報を表現・伝達する媒体とは区別して、情報の内容を指す語。放送の番組や記録された音楽・映像など。ソフト。「AV―」

↔ハードウェア。

⇒ソフト【soft】

ソフトウェア‐こうがく【ソフトウェア工学】

コンピューターのソフトウェアの設計・開発・利用・保守・品質評価などを工学的見地から研究する学問領域。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐か【ソフト化】‥クワ

物的商品に比べ、情報知識・サービスなどの無形・非物的商品の価値評価が相対的に高くなること。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カード‐ミルク【soft curd milk】

胃の中で柔らかいカードができるよう処理した牛乳。乳児の消化に適し、調整粉乳の原料に用いる。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カバー【soft cover】

表紙に薄手の柔軟な紙を使った本。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐カラー【soft collar アメリカ】

芯や糊などを用いず柔らかい感じに仕立てた襟えり。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐クリーム

(soft ice cream)空気を入れながら凍らせた半流動状の柔らかいアイス‐クリーム。ソフト。〈[季]夏〉

ソフトクリーム

撮影:関戸 勇

⇒ソフト【soft】

ソフト‐コーラル【soft coral】

八放サンゴ亜綱のウミトサカ類・トゲトサカ類・ウミキノコ類などの花虫類の総称。石灰質の微小な骨片を体表下にもつが、体の中軸をなす固い骨格を欠く。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ターゲット【soft target】

警備が手薄だったり無防備だったりして攻撃されやすい標的。軍事施設などに対して、民間施設・民間人など。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐タッチ

(和製語soft touch)感触が柔らかなさま。また、口調や態度が穏やかで、当りが柔らかいさま。「―な応対」

⇒ソフト【soft】

ソフト‐テニス【soft tennis】

テニスの一種。ゴム製の軟らかい球を用いる。軟式テニス。軟式庭球。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

アルコール分を含まない飲料の総称。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ハウス

(software house)コンピューターのソフトウェアを開発・販売する会社。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐フォーカス【soft focus】

(写真用語)レンズの色収差・球面収差などのため、その映像が軟らかな調子になること。また、このようなレンズや特殊フィルターを用いて画面にソフトな感じを与えること。紗しゃをかける。軟焦点。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ぼう【ソフト帽】

(soft hat)フェルトなどで作った柔らかい感じの中折れ帽子。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボード【softboard】

〔建〕(→)インシュレーション‐ボードに同じ。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボール【softball アメリカ】

野球のボールよりやや大形の軟らかいボール。また、これを用いて行う野球に似た球技。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ランディング【soft landing】

軟着陸。

⇒ソフト【soft】

そ‐ふぼ【祖父母】

父母の父母。祖父と祖母。

ソフホーズ【sovkhoz ロシア】

ソ連の国営農場。ロシア革命直後に旧地主の土地の上に建設され、開墾地に拡大。大規模な社会主義的機械化農業経営を行い、労働者は国から賃金の支払を受ける。ソホーズ。→コルホーズ

ソプラニスタ【sopranista イタリア】

ソプラノの音域を持つ男性歌手。男性ソプラノ。ソプラニスト。→カストラート

ソプラノ【soprano イタリア】

①女声の最高音域。高音。また、その音域の歌手。ボーイ‐ソプラノは、ほぼ同じ音域の変声期以前の男児の声にいう。

②対位法で、最高声部。

③管楽器の種類。2に対応する音域のもの。ソプラノ‐サックスなど。

そ‐ぶり【素振り】

顔色・動作にあらわれたようす。けはい。「あやしい―を見せる」「―にあらわす」

そ‐ぶん【素文・麁文】

漢文で、注釈に対して本文の称。また、白文。

ぞべ‐いと【ぞべ糸】

片撚よりをした絹糸。織物糸・刺繍糸として用いる。

ぞべ‐ぞべ

しまりのないさま。長い衣服を着て、ぞろぞろしているさま。ぞべらぞべら。浄瑠璃、日本振袖始「百姓の子は小さうても、―と旦那顔して埒明かぬ」

ぞべら‐ぞべら

(→)「ぞべぞべ」に同じ。

そべ・る

〔自四〕

横になる。ねそべる。東海道中膝栗毛2「モウ―・らしやりましたか」

そほ【赭】

赤色の土。赭土そほに。上代、物に塗るのに用いた。また、その色。

Munsell color system: 10R5/6.5

そ‐ぼ【祖母】

父または母の母。おおば。ばば。おばあさん。↔祖父

そ‐ほう【祖法】‥ハフ

祖先伝来の法。

そ‐ほう【素封】

[史記貨殖伝](「素」は無いこと、「封」は封禄・封土。封土を持たないのに、封土を持つ諸侯と等しい財産があること)多くの財産を持っていること。また、その人。大金持。

⇒そほう‐か【素封家】

そ‐ほう【粗放・疎放】‥ハウ

①綿密でないこと。おおざっぱなこと。

②おおまかでしまりのないこと。やりっぱなし。

⇒そほう‐のうぎょう【粗放農業】

そほう【蘇峰】

⇒徳富蘇峰

そ‐ぼう【素望】‥バウ

平素からの望み。宿望。

そ‐ぼう【粗暴】

性質や挙動のあらあらしいこと。乱暴。「―な振舞い」

そほう‐か【素封家】

大金持。資産家。金満家。福沢諭吉、福翁百余話「大名その他世襲の―にして容易に倒るゝ者あれば」

⇒そ‐ほう【素封】

そほう‐のうぎょう【粗放農業】‥ハウ‥ゲフ

一定面積の土地に対し、自然物・自然力の作用を主とし、資本や労働力を投入することの少ない農業。↔集約農業

⇒そ‐ほう【粗放・疎放】

ソホーズ【sovkhoz ロシア】

⇒ソフホーズ

そぼく【阻卜】

遼・金時代、興安嶺以西に遊牧していた部族。明代の韃靼だったん部になったものと考えられる。

そ‐ぼく【素木】

色などを塗らない自然のままの木。しらき。

そ‐ぼく【素朴・素樸】

①人為がなく、自然のままであること。

②かざりけがなく、ありのままなこと。「―な人がら」

③考え方などが単純なこと。「―な議論」

⇒そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

⇒そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

そ‐ぼく【粗樸】

粗末でかざりけのないこと。粗末で質樸なこと。

そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

〔哲〕(naive realism)外界が意識や主観から独立にそれ自体として存在していると見、意識内容はそれの模写と考える立場。→模写説。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

自分の心の働きについて、人々が体験的に獲得した知識のこと。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼ‐さん【祖母山】

大分・宮崎県の境にある山。九州山地中央部の主峰で、標高1756メートル。山名は神武天皇の祖母豊玉姫を祀ることに由来。

そほず【案山子】ソホヅ

⇒そおず

そぼ‐そぼ

①雨のそぼふるさま。しょぼしょぼ。

②みすぼらしいさま。

そぼた・る

〔自下二〕

びしょびしょに濡れる。郁芳門院根合「五月雨のひましなければ―・れて山田は水にまかせてぞみる」

そぼ・つ【濡つ】

〔自四・上二〕

(古くはソホツ・ソホヅ)ぬれる。武烈紀「泣き―・ち行く」。拾遺和歌集恋「あさ氷とくるまもなき君によりなどて―・つる袂なるらむ」

そほど【案山子】

⇒そおど

そほ‐に【赭土】

赤土。そほ。

そぼ‐ぬ・れる【そぼ濡れる】

〔自下一〕[文]そぼぬ・る(下二)

しょぼしょぼとぬれる。源平盛衰記48「草葉の露に―・れさせ給へり」

そほ‐ぶね【赭船】

⇒あけのそほぶね

そぼ‐ふ・る【そぼ降る】

〔自五〕

(古くは清音)雨がしめやかに降る。しとしとと降る。万葉集16「青雲のたなびく日すら小雨―・る」

そぼ・る【戯る】

〔自下二〕

たわむれる。ふざける。源氏物語梅枝「今の世の上手におはすれど、余り―・れて」

そぼろ

①物のみだれてからまったさま。こんがらかったさま。

②みすぼらしいさま。歌舞伎、東海道四谷怪談「なりも―なその上に、顔のかまへもただならぬ」

③雨がしとしとと降るさま。

④武具の指物さしものの名。細竹をばらばらに寄せ合わせたもの。

⑤加熱した白身の魚肉を細かくほぐして調味し、炒り上げた食品。エビや鳥肉などでも作る。おぼろ。「鯛の―」

⇒そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

こんがらかった髪。乱れた髪。おどろの髪。蓬髪ほうはつ。

⇒そぼろ

そ‐ほん【祖本】

流布本のもとになっている本。→原本

そ‐ほん【素本・麁本】

本文だけで、注釈などをつけてない書。漢文の白文の本。白文本。すほん。

そ‐ほん【粗笨】

(「笨」は粗と同義)あらくて雑なこと。粗雑。「―な計画」

そま

(東北・関東地方で)斃たおれた馬。その棄て場を、そま出し・そま棄て場という。また、死馬。馬肉。

そま【杣】

①木材を伐り出す山、また、大きい建造物の用材を確保するために所有する山林。そまやま。万葉集11「宮木ひくいづみの―に立つ民の」

②杣山の木。また、杣山から伐り出した材木。そまぎ。

③杣木を伐り出すことを業とする人。そまびと。きこり。

そ‐まい【租米】

租税として納める米。年貢米。

そま‐いた【杣板】

杣山から木造こづくりして出す板。

そま‐いり【杣入り】

樹木を伐るために杣山に入ること。

そま‐いれ【杣入れ】

杣山に斧を入れて杣木を伐採すること。

そま‐うど【杣人】

⇒そまびと

そま‐おしき【杣折敷】‥ヲ‥

(その飛ぶ姿が折敷に似ているからいう)ムササビの異称。

そま‐かく【杣角】

斧や手斧ちょうなで四方を削っただけの山出しの角材。大角・中角・小角の3種とする。

そま‐かた【杣方・杣形】

①(万葉集の「綜麻形へそがた」の誤読から生じた語)草木の茂ったところ。千載和歌集秋「―に道やまどへるさを鹿の妻とふ声のしげくもあるかな」

②杣人。

そま‐がわ【杣川】‥ガハ

杣木を流し下す川。浜松中納言物語3「―におろすいかだのいかにとも」

そま‐ぎ【杣木】

①杣山に生えている木。

②杣山から伐り出した材木。そま。

そまくしゃ【蘇莫者】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。一人舞。蓑衣に似た装束をつけ、仮面を用い、帽をかぶり、桴ばちを持って舞う。笛役が一人舞台上に侍立して横笛を吹く。聖徳太子が笛を吹き、それに合わせて山神が舞う姿を写したものという説もある。そまくさ。

そま‐くだし【杣下し】

杣木をいかだに組んで川に流し下すこと。

そま‐ごや【杣小屋】

きこり小屋。

そま‐だくみ【杣匠】

(→)「そまびと」に同じ。

そま‐だし【杣出し】

材木を杣山から伐り出すこと。

そま‐た・つ【杣立つ】

〔他下二〕

杣人が住む杣小屋を立てる。また、杣木を伐り出す。拾遺和歌集神楽歌「高島やみをの中山―・てて造り重ねよ千代のなみ倉」

そ‐まつ【粗末・麁末】

①作りがあらいこと。ざつなこと。品質が悪いこと。新版歌祭文「御病人への見舞のしるし―ながらと詞数言はず出すぎぬ杉折を」。「―な品」

②おろそかに扱うこと。いいかげん。浮世風呂3「元結油も―につかひますから」。「物を―にする」「『ご馳走さま』『お―さまでした』」

③軽はずみなこと。懐硯「この人日ごろ―なる事とて云はざる者なれば」

そま‐づくり【杣造り】

①杣木を養い育てること。

②杣木を所用の材につくること。そまつくり。

ソマトスタチン【somatostatin】

視床下部などから分泌されるポリペプチド。脳下垂体前葉の成長ホルモン分泌細胞に作用してその分泌を抑制するほか、体内に広く分布し、多くのホルモンや神経伝達物質をも抑制する。成長ホルモン抑制因子。

そま‐どり【杣取】

杣木を伐り出すこと。また、杣造り2をすること。

そまな‐け【蘇摩那華】

(ソマナは梵語sumanā)インドの花の名。黄白色、香気があり、四方に垂れて天蓋に似るという。蘇油の原料。

そま‐はん【杣判】

杣木を伐る際、その伐木に刻む自家の木印きじるし。木判。判立て。切判。

そま‐びと【杣人】

杣木を伐り出すことを業とする人。きこり。そまうど。そまだくみ。

そま‐ふ【杣夫】

伐木・造材に従事する林業労働者の旧称。そま。

そま‐みち【杣道】

きこりの通る細くけわしい山道。

そま‐むぎ【蕎麦】

(→)「そばむぎ」に同じ。散木奇歌集「―といふものをかけたるが」

そま‐やま【杣山】

材木用の樹木の茂った山。そま。

ソマリア【Somalia】

アフリカ大陸東端の民主共和国。1960年イギリス保護領ソマリランドとイタリア信託統治領ソマリアとが独立、合併。91年内戦が勃発。面積63万8000平方キロメートル。人口878万(2000)。首都モガディシュ。→アフリカ(図)

ソマリランド【Somaliland】

アフリカの東部、インド洋に突出した三角形の半島地帯の呼称。「アフリカの角」と呼ばれる。内陸部はエチオピアに属し、海岸地帯は19世紀末、イギリス・フランス・イタリアが分割領有。1960年大部分がソマリアとして、77年北部がジブチとして独立。

そま・る【染まる】

〔自五〕

①色がしみこむ。色がつく。日葡辞書「チニソマル」。「手が黒く―・る」

②影響される。感化を受ける。感染する。かぶれる。日葡辞書「ショアク(諸悪)ニソマル」。「華美の風に―・る」

そ‐まん【疎慢・粗慢】

やり方がおおざっぱでしまりのないこと。いい加減であること。「―な仕事」

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】

(Su Manshu)清末・民国の詩人・小説家。本名、蘇玄瑛。広東香山(現、中山)の人。日本人を母に横浜で生まれる。一時僧籍に入り、還俗後も法号を名乗る。章炳麟の影響下でインド革命派の小説を翻訳。象徴主義の作品を残す。自伝的幻想小説「断鴻零雁記」。(1884〜1918)

そみ【鴗】

(ソニの転)カワセミの古称。そにどり。

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】

(語源未詳)修験者・山伏などの異称。奥義抄「しらかしの知らぬ山路を―高嶺のつづき踏みやならせる」

そ‐みつ【粗密・疎密】

あらいこととこまかいこと。まばらなことときめのこまかいこと。「人口の―」

⇒そみつ‐は【疎密波】

そ‐みつ【酥蜜】

〔仏〕乳製品と蜂蜜。

そみつ‐は【疎密波】

進行に伴い媒質中で密度が周期的に変化する波。縦波の一種。空気中の音波や地震のP波など。

⇒そ‐みつ【粗密・疎密】

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥

①疫病除けの神の名。備後風土記に、茅ちの輪を腰に着けて疫病を免れた説話を伝える。

②護符の一種。木製の六角または八角で塔状をなすものや守札があり、「大福長者蘇民将来子孫人也」などと記す。小正月などに八坂神社末社や長野県上田市国分寺の八日堂をはじめ諸国寺院から出す。

蘇民将来

⇒ソフト【soft】

ソフト‐コーラル【soft coral】

八放サンゴ亜綱のウミトサカ類・トゲトサカ類・ウミキノコ類などの花虫類の総称。石灰質の微小な骨片を体表下にもつが、体の中軸をなす固い骨格を欠く。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ターゲット【soft target】

警備が手薄だったり無防備だったりして攻撃されやすい標的。軍事施設などに対して、民間施設・民間人など。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐タッチ

(和製語soft touch)感触が柔らかなさま。また、口調や態度が穏やかで、当りが柔らかいさま。「―な応対」

⇒ソフト【soft】

ソフト‐テニス【soft tennis】

テニスの一種。ゴム製の軟らかい球を用いる。軟式テニス。軟式庭球。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ドリンク【soft drink アメリカ】

アルコール分を含まない飲料の総称。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ハウス

(software house)コンピューターのソフトウェアを開発・販売する会社。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐フォーカス【soft focus】

(写真用語)レンズの色収差・球面収差などのため、その映像が軟らかな調子になること。また、このようなレンズや特殊フィルターを用いて画面にソフトな感じを与えること。紗しゃをかける。軟焦点。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ぼう【ソフト帽】

(soft hat)フェルトなどで作った柔らかい感じの中折れ帽子。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボード【softboard】

〔建〕(→)インシュレーション‐ボードに同じ。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ボール【softball アメリカ】

野球のボールよりやや大形の軟らかいボール。また、これを用いて行う野球に似た球技。ソフト。

⇒ソフト【soft】

ソフト‐ランディング【soft landing】

軟着陸。

⇒ソフト【soft】

そ‐ふぼ【祖父母】

父母の父母。祖父と祖母。

ソフホーズ【sovkhoz ロシア】

ソ連の国営農場。ロシア革命直後に旧地主の土地の上に建設され、開墾地に拡大。大規模な社会主義的機械化農業経営を行い、労働者は国から賃金の支払を受ける。ソホーズ。→コルホーズ

ソプラニスタ【sopranista イタリア】

ソプラノの音域を持つ男性歌手。男性ソプラノ。ソプラニスト。→カストラート

ソプラノ【soprano イタリア】

①女声の最高音域。高音。また、その音域の歌手。ボーイ‐ソプラノは、ほぼ同じ音域の変声期以前の男児の声にいう。

②対位法で、最高声部。

③管楽器の種類。2に対応する音域のもの。ソプラノ‐サックスなど。

そ‐ぶり【素振り】

顔色・動作にあらわれたようす。けはい。「あやしい―を見せる」「―にあらわす」

そ‐ぶん【素文・麁文】

漢文で、注釈に対して本文の称。また、白文。

ぞべ‐いと【ぞべ糸】

片撚よりをした絹糸。織物糸・刺繍糸として用いる。

ぞべ‐ぞべ

しまりのないさま。長い衣服を着て、ぞろぞろしているさま。ぞべらぞべら。浄瑠璃、日本振袖始「百姓の子は小さうても、―と旦那顔して埒明かぬ」

ぞべら‐ぞべら

(→)「ぞべぞべ」に同じ。

そべ・る

〔自四〕

横になる。ねそべる。東海道中膝栗毛2「モウ―・らしやりましたか」

そほ【赭】

赤色の土。赭土そほに。上代、物に塗るのに用いた。また、その色。

Munsell color system: 10R5/6.5

そ‐ぼ【祖母】

父または母の母。おおば。ばば。おばあさん。↔祖父

そ‐ほう【祖法】‥ハフ

祖先伝来の法。

そ‐ほう【素封】

[史記貨殖伝](「素」は無いこと、「封」は封禄・封土。封土を持たないのに、封土を持つ諸侯と等しい財産があること)多くの財産を持っていること。また、その人。大金持。

⇒そほう‐か【素封家】

そ‐ほう【粗放・疎放】‥ハウ

①綿密でないこと。おおざっぱなこと。

②おおまかでしまりのないこと。やりっぱなし。

⇒そほう‐のうぎょう【粗放農業】

そほう【蘇峰】

⇒徳富蘇峰

そ‐ぼう【素望】‥バウ

平素からの望み。宿望。

そ‐ぼう【粗暴】

性質や挙動のあらあらしいこと。乱暴。「―な振舞い」

そほう‐か【素封家】

大金持。資産家。金満家。福沢諭吉、福翁百余話「大名その他世襲の―にして容易に倒るゝ者あれば」

⇒そ‐ほう【素封】

そほう‐のうぎょう【粗放農業】‥ハウ‥ゲフ

一定面積の土地に対し、自然物・自然力の作用を主とし、資本や労働力を投入することの少ない農業。↔集約農業

⇒そ‐ほう【粗放・疎放】

ソホーズ【sovkhoz ロシア】

⇒ソフホーズ

そぼく【阻卜】

遼・金時代、興安嶺以西に遊牧していた部族。明代の韃靼だったん部になったものと考えられる。

そ‐ぼく【素木】

色などを塗らない自然のままの木。しらき。

そ‐ぼく【素朴・素樸】

①人為がなく、自然のままであること。

②かざりけがなく、ありのままなこと。「―な人がら」

③考え方などが単純なこと。「―な議論」

⇒そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

⇒そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

そ‐ぼく【粗樸】

粗末でかざりけのないこと。粗末で質樸なこと。

そぼく‐じつざいろん【素朴実在論】

〔哲〕(naive realism)外界が意識や主観から独立にそれ自体として存在していると見、意識内容はそれの模写と考える立場。→模写説。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼく‐しんりがく【素朴心理学】

自分の心の働きについて、人々が体験的に獲得した知識のこと。

⇒そ‐ぼく【素朴・素樸】

そぼ‐さん【祖母山】

大分・宮崎県の境にある山。九州山地中央部の主峰で、標高1756メートル。山名は神武天皇の祖母豊玉姫を祀ることに由来。

そほず【案山子】ソホヅ

⇒そおず

そぼ‐そぼ

①雨のそぼふるさま。しょぼしょぼ。

②みすぼらしいさま。

そぼた・る

〔自下二〕

びしょびしょに濡れる。郁芳門院根合「五月雨のひましなければ―・れて山田は水にまかせてぞみる」

そぼ・つ【濡つ】

〔自四・上二〕

(古くはソホツ・ソホヅ)ぬれる。武烈紀「泣き―・ち行く」。拾遺和歌集恋「あさ氷とくるまもなき君によりなどて―・つる袂なるらむ」

そほど【案山子】

⇒そおど

そほ‐に【赭土】

赤土。そほ。

そぼ‐ぬ・れる【そぼ濡れる】

〔自下一〕[文]そぼぬ・る(下二)

しょぼしょぼとぬれる。源平盛衰記48「草葉の露に―・れさせ給へり」

そほ‐ぶね【赭船】

⇒あけのそほぶね

そぼ‐ふ・る【そぼ降る】

〔自五〕

(古くは清音)雨がしめやかに降る。しとしとと降る。万葉集16「青雲のたなびく日すら小雨―・る」

そぼ・る【戯る】

〔自下二〕

たわむれる。ふざける。源氏物語梅枝「今の世の上手におはすれど、余り―・れて」

そぼろ

①物のみだれてからまったさま。こんがらかったさま。

②みすぼらしいさま。歌舞伎、東海道四谷怪談「なりも―なその上に、顔のかまへもただならぬ」

③雨がしとしとと降るさま。

④武具の指物さしものの名。細竹をばらばらに寄せ合わせたもの。

⑤加熱した白身の魚肉を細かくほぐして調味し、炒り上げた食品。エビや鳥肉などでも作る。おぼろ。「鯛の―」

⇒そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

そぼろ‐がみ【そぼろ髪】

こんがらかった髪。乱れた髪。おどろの髪。蓬髪ほうはつ。

⇒そぼろ

そ‐ほん【祖本】

流布本のもとになっている本。→原本

そ‐ほん【素本・麁本】

本文だけで、注釈などをつけてない書。漢文の白文の本。白文本。すほん。

そ‐ほん【粗笨】

(「笨」は粗と同義)あらくて雑なこと。粗雑。「―な計画」

そま

(東北・関東地方で)斃たおれた馬。その棄て場を、そま出し・そま棄て場という。また、死馬。馬肉。

そま【杣】

①木材を伐り出す山、また、大きい建造物の用材を確保するために所有する山林。そまやま。万葉集11「宮木ひくいづみの―に立つ民の」

②杣山の木。また、杣山から伐り出した材木。そまぎ。

③杣木を伐り出すことを業とする人。そまびと。きこり。

そ‐まい【租米】

租税として納める米。年貢米。

そま‐いた【杣板】

杣山から木造こづくりして出す板。

そま‐いり【杣入り】

樹木を伐るために杣山に入ること。

そま‐いれ【杣入れ】

杣山に斧を入れて杣木を伐採すること。

そま‐うど【杣人】

⇒そまびと

そま‐おしき【杣折敷】‥ヲ‥

(その飛ぶ姿が折敷に似ているからいう)ムササビの異称。

そま‐かく【杣角】

斧や手斧ちょうなで四方を削っただけの山出しの角材。大角・中角・小角の3種とする。

そま‐かた【杣方・杣形】

①(万葉集の「綜麻形へそがた」の誤読から生じた語)草木の茂ったところ。千載和歌集秋「―に道やまどへるさを鹿の妻とふ声のしげくもあるかな」

②杣人。

そま‐がわ【杣川】‥ガハ

杣木を流し下す川。浜松中納言物語3「―におろすいかだのいかにとも」

そま‐ぎ【杣木】

①杣山に生えている木。

②杣山から伐り出した材木。そま。

そまくしゃ【蘇莫者】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。一人舞。蓑衣に似た装束をつけ、仮面を用い、帽をかぶり、桴ばちを持って舞う。笛役が一人舞台上に侍立して横笛を吹く。聖徳太子が笛を吹き、それに合わせて山神が舞う姿を写したものという説もある。そまくさ。

そま‐くだし【杣下し】

杣木をいかだに組んで川に流し下すこと。

そま‐ごや【杣小屋】

きこり小屋。

そま‐だくみ【杣匠】

(→)「そまびと」に同じ。

そま‐だし【杣出し】

材木を杣山から伐り出すこと。

そま‐た・つ【杣立つ】

〔他下二〕

杣人が住む杣小屋を立てる。また、杣木を伐り出す。拾遺和歌集神楽歌「高島やみをの中山―・てて造り重ねよ千代のなみ倉」

そ‐まつ【粗末・麁末】

①作りがあらいこと。ざつなこと。品質が悪いこと。新版歌祭文「御病人への見舞のしるし―ながらと詞数言はず出すぎぬ杉折を」。「―な品」

②おろそかに扱うこと。いいかげん。浮世風呂3「元結油も―につかひますから」。「物を―にする」「『ご馳走さま』『お―さまでした』」

③軽はずみなこと。懐硯「この人日ごろ―なる事とて云はざる者なれば」

そま‐づくり【杣造り】

①杣木を養い育てること。

②杣木を所用の材につくること。そまつくり。

ソマトスタチン【somatostatin】

視床下部などから分泌されるポリペプチド。脳下垂体前葉の成長ホルモン分泌細胞に作用してその分泌を抑制するほか、体内に広く分布し、多くのホルモンや神経伝達物質をも抑制する。成長ホルモン抑制因子。

そま‐どり【杣取】

杣木を伐り出すこと。また、杣造り2をすること。

そまな‐け【蘇摩那華】

(ソマナは梵語sumanā)インドの花の名。黄白色、香気があり、四方に垂れて天蓋に似るという。蘇油の原料。

そま‐はん【杣判】

杣木を伐る際、その伐木に刻む自家の木印きじるし。木判。判立て。切判。

そま‐びと【杣人】

杣木を伐り出すことを業とする人。きこり。そまうど。そまだくみ。

そま‐ふ【杣夫】

伐木・造材に従事する林業労働者の旧称。そま。

そま‐みち【杣道】

きこりの通る細くけわしい山道。

そま‐むぎ【蕎麦】

(→)「そばむぎ」に同じ。散木奇歌集「―といふものをかけたるが」

そま‐やま【杣山】

材木用の樹木の茂った山。そま。

ソマリア【Somalia】

アフリカ大陸東端の民主共和国。1960年イギリス保護領ソマリランドとイタリア信託統治領ソマリアとが独立、合併。91年内戦が勃発。面積63万8000平方キロメートル。人口878万(2000)。首都モガディシュ。→アフリカ(図)

ソマリランド【Somaliland】

アフリカの東部、インド洋に突出した三角形の半島地帯の呼称。「アフリカの角」と呼ばれる。内陸部はエチオピアに属し、海岸地帯は19世紀末、イギリス・フランス・イタリアが分割領有。1960年大部分がソマリアとして、77年北部がジブチとして独立。

そま・る【染まる】

〔自五〕

①色がしみこむ。色がつく。日葡辞書「チニソマル」。「手が黒く―・る」

②影響される。感化を受ける。感染する。かぶれる。日葡辞書「ショアク(諸悪)ニソマル」。「華美の風に―・る」

そ‐まん【疎慢・粗慢】

やり方がおおざっぱでしまりのないこと。いい加減であること。「―な仕事」

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】

(Su Manshu)清末・民国の詩人・小説家。本名、蘇玄瑛。広東香山(現、中山)の人。日本人を母に横浜で生まれる。一時僧籍に入り、還俗後も法号を名乗る。章炳麟の影響下でインド革命派の小説を翻訳。象徴主義の作品を残す。自伝的幻想小説「断鴻零雁記」。(1884〜1918)

そみ【鴗】

(ソニの転)カワセミの古称。そにどり。

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】

(語源未詳)修験者・山伏などの異称。奥義抄「しらかしの知らぬ山路を―高嶺のつづき踏みやならせる」

そ‐みつ【粗密・疎密】

あらいこととこまかいこと。まばらなことときめのこまかいこと。「人口の―」

⇒そみつ‐は【疎密波】

そ‐みつ【酥蜜】

〔仏〕乳製品と蜂蜜。

そみつ‐は【疎密波】

進行に伴い媒質中で密度が周期的に変化する波。縦波の一種。空気中の音波や地震のP波など。

⇒そ‐みつ【粗密・疎密】

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥

①疫病除けの神の名。備後風土記に、茅ちの輪を腰に着けて疫病を免れた説話を伝える。

②護符の一種。木製の六角または八角で塔状をなすものや守札があり、「大福長者蘇民将来子孫人也」などと記す。小正月などに八坂神社末社や長野県上田市国分寺の八日堂をはじめ諸国寺院から出す。

蘇民将来

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

そ・む【初む】

〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そ・む【染む】

[一]〔自五〕

(「しむ(浸・染)」と同源)

①しみこむ。そまる。色がつく。古今和歌集雑体「みかさの山のもみぢ葉の色かみな月しぐれの雨の―・めるなりけり」。日葡辞書「チニソム」

②他の風ふうに感化される。源氏物語若菜上「この世に―・みたる程の濁り深きにやあらむ」。日葡辞書「ヒトトアイトモニヲルトキンバ、ジネンニソミナラウ」。「都会の悪風にも―・まずに」

③心にしみ入る。深く感ずる。強く心がひかれる。平家物語1「主上色にのみ―・める御心にて…この大宮へ御艶書あり」。平家物語7「歓喜の涙こぼれて渇仰肝に―・む」。日葡辞書「イロニソミ、カ(香)ニメヅル」。「心に―・まない縁談」「意に―・まない」

[二]〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そむき【背き】

①そむくこと。さからうこと。

②うしろの方。後方。背面。夫木和歌抄23「―に霞む淡の島山」

⇒そむき‐ざま【背き状・背き様】

⇒そむき‐そむき‐に【背き背きに】

そむき‐ざま【背き状・背き様】

①後ろ向きのさま。

②うらおもてであるさま。反対のさま。あべこべ。枕草子95「ゆだけの片の身を縫ひつるが、―なるを見つけで」

⇒そむき【背き】

そむき‐そむき‐に【背き背きに】

〔副〕

べつべつに。離れ離れに。源氏物語夕霧「―なげきあかして」

⇒そむき【背き】

そむ・く【背く・叛く】

[一]〔自五〕

(背そ向く意)

①後ろ向きになる。背中を向ける。竹取物語「帰るさのみゆき物憂く思ほえて―・きてとまるかぐや姫ゆゑ」。源氏物語賢木「涙の落つれば、恥かしとおぼしてさすがに―・き給へる」

②さからって従わない。違反する。万葉集5「鳰鳥におどりの二人並びゐ語らひし心―・きて家離りいます」。平家物語1「入道殿の仰せをば―・くまじき事にてあるぞとよ」。「教えに―・く」「学則に―・く」

③謀叛むほんする。手むかいする。景行紀「熊襲亦―・きて辺境を侵すこと止まず」。天草本平家物語「所々方々の者が平家を―・いて、源氏に心を通ずるによつて」。「主君に―・く」

④期待・予想に反した結果となる。「親の期待に―・く」「横綱の名に―・く」

⑤別れる。離れる。去る。源氏物語賢木「ましておしなべてのつらには思ひ給はざりし御中のかくて―・き給ひなむとするを口惜しうもいとほしうもおぼし悩むべし」。「恋人に―・かれる」

⑥(多く「世を―・く」の形で)隠遁する。出家する。世を捨てる。源氏物語賢木「はての日は、わが御事を結願にて世を―・き給ふよし仏に申させ給ふに」

[二]〔他下二〕

⇒そむける(下一)

そむ・ける【背ける】

〔他下一〕[文]そむ・く(下二)

(背そ向ける意)

①うしろの方へ向かせる。背を向かせる。脇の方へ向かせる。源氏物語夕顔「火とり―・けて」。「顔を―・ける」「目を―・ける」

②心を離す。離反する。増鏡「人にも―・けられ行くに」

そ‐む‐ない

ソウモナイの転。狂言、釣狐「いやいや此辺りではあり―」

ソムリエ【sommelier フランス】

フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職。

そめ

(シメ(標)の転か。中部地方で)かかしの異称。

そめ【染め】

そめること。また、染めた色。「―が落ちる」

ぞめ【初め】

(動詞の連用形に付いて)初めて…すること。一年・一生・出来あがっての初めにすること。「書き―」「お食い―」「渡り―」

そめ‐あがり【染め上り】

染めて仕上がること。染めのできばえ。「―がよい」

そめ‐あげ【染上げ】

そめあげること。染めた結果。そめあがり。

⇒そめあげ‐もん【染上げ紋】

そめあげ‐もん【染上げ紋】

染抜きした紋所。染抜き紋。染紋。

⇒そめ‐あげ【染上げ】

そめ‐あ・げる【染め上げる】

〔他下一〕[文]そめあ・ぐ(下二)

染めてその色にしあげる。そめおえる。

そめ‐あや【染綾】

染めた綾絹。

そ‐めい【疎明・疏明】

①いいわけ。弁明。

②〔法〕係争事実の存否につき、多分確かであろうとの推測にとどまる程度の裁判官の心証。また、裁判官にこの程度の心証をいだかせるための当事者側の行為。→証明

そめ‐いい【染飯】‥イヒ

クチナシで黄色に染めた飯。江戸時代、駿河国瀬戸(現、静岡県藤枝市内)の名物。瀬戸の染飯。

そめ‐い・ず【染め出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐いだ・す【染め出す】

〔他五〕

染めてその色や模様を表す。そめだす。宇津保物語吹上上「桜花―・す露のわかねばや」

そめ‐いと【染糸】

染めた糸。色糸。

そめい‐よしの【染井吉野】‥ヰ‥

サクラの一種。各地で最も普通に栽植。花は葉に先だって開き、つぼみは初め淡紅色で、次第に白色に変わる。成長は早いが木の寿命は短い。エドヒガンとオオシマザクラの雑種とされ、江戸染井の植木屋から売り出されたという。ヨシノザクラ。

ソメイヨシノ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

そ・む【初む】

〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そ・む【染む】

[一]〔自五〕

(「しむ(浸・染)」と同源)

①しみこむ。そまる。色がつく。古今和歌集雑体「みかさの山のもみぢ葉の色かみな月しぐれの雨の―・めるなりけり」。日葡辞書「チニソム」

②他の風ふうに感化される。源氏物語若菜上「この世に―・みたる程の濁り深きにやあらむ」。日葡辞書「ヒトトアイトモニヲルトキンバ、ジネンニソミナラウ」。「都会の悪風にも―・まずに」

③心にしみ入る。深く感ずる。強く心がひかれる。平家物語1「主上色にのみ―・める御心にて…この大宮へ御艶書あり」。平家物語7「歓喜の涙こぼれて渇仰肝に―・む」。日葡辞書「イロニソミ、カ(香)ニメヅル」。「心に―・まない縁談」「意に―・まない」

[二]〔他下二〕

⇒そめる(下一)

そむき【背き】

①そむくこと。さからうこと。

②うしろの方。後方。背面。夫木和歌抄23「―に霞む淡の島山」

⇒そむき‐ざま【背き状・背き様】

⇒そむき‐そむき‐に【背き背きに】

そむき‐ざま【背き状・背き様】

①後ろ向きのさま。

②うらおもてであるさま。反対のさま。あべこべ。枕草子95「ゆだけの片の身を縫ひつるが、―なるを見つけで」

⇒そむき【背き】

そむき‐そむき‐に【背き背きに】

〔副〕

べつべつに。離れ離れに。源氏物語夕霧「―なげきあかして」

⇒そむき【背き】

そむ・く【背く・叛く】

[一]〔自五〕

(背そ向く意)

①後ろ向きになる。背中を向ける。竹取物語「帰るさのみゆき物憂く思ほえて―・きてとまるかぐや姫ゆゑ」。源氏物語賢木「涙の落つれば、恥かしとおぼしてさすがに―・き給へる」

②さからって従わない。違反する。万葉集5「鳰鳥におどりの二人並びゐ語らひし心―・きて家離りいます」。平家物語1「入道殿の仰せをば―・くまじき事にてあるぞとよ」。「教えに―・く」「学則に―・く」

③謀叛むほんする。手むかいする。景行紀「熊襲亦―・きて辺境を侵すこと止まず」。天草本平家物語「所々方々の者が平家を―・いて、源氏に心を通ずるによつて」。「主君に―・く」

④期待・予想に反した結果となる。「親の期待に―・く」「横綱の名に―・く」

⑤別れる。離れる。去る。源氏物語賢木「ましておしなべてのつらには思ひ給はざりし御中のかくて―・き給ひなむとするを口惜しうもいとほしうもおぼし悩むべし」。「恋人に―・かれる」

⑥(多く「世を―・く」の形で)隠遁する。出家する。世を捨てる。源氏物語賢木「はての日は、わが御事を結願にて世を―・き給ふよし仏に申させ給ふに」

[二]〔他下二〕

⇒そむける(下一)

そむ・ける【背ける】

〔他下一〕[文]そむ・く(下二)

(背そ向ける意)

①うしろの方へ向かせる。背を向かせる。脇の方へ向かせる。源氏物語夕顔「火とり―・けて」。「顔を―・ける」「目を―・ける」

②心を離す。離反する。増鏡「人にも―・けられ行くに」

そ‐む‐ない

ソウモナイの転。狂言、釣狐「いやいや此辺りではあり―」

ソムリエ【sommelier フランス】

フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職。

そめ

(シメ(標)の転か。中部地方で)かかしの異称。

そめ【染め】

そめること。また、染めた色。「―が落ちる」

ぞめ【初め】

(動詞の連用形に付いて)初めて…すること。一年・一生・出来あがっての初めにすること。「書き―」「お食い―」「渡り―」

そめ‐あがり【染め上り】

染めて仕上がること。染めのできばえ。「―がよい」

そめ‐あげ【染上げ】

そめあげること。染めた結果。そめあがり。

⇒そめあげ‐もん【染上げ紋】

そめあげ‐もん【染上げ紋】

染抜きした紋所。染抜き紋。染紋。

⇒そめ‐あげ【染上げ】

そめ‐あ・げる【染め上げる】

〔他下一〕[文]そめあ・ぐ(下二)

染めてその色にしあげる。そめおえる。

そめ‐あや【染綾】

染めた綾絹。

そ‐めい【疎明・疏明】

①いいわけ。弁明。

②〔法〕係争事実の存否につき、多分確かであろうとの推測にとどまる程度の裁判官の心証。また、裁判官にこの程度の心証をいだかせるための当事者側の行為。→証明

そめ‐いい【染飯】‥イヒ

クチナシで黄色に染めた飯。江戸時代、駿河国瀬戸(現、静岡県藤枝市内)の名物。瀬戸の染飯。

そめ‐い・ず【染め出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐いだ・す【染め出す】

〔他五〕

染めてその色や模様を表す。そめだす。宇津保物語吹上上「桜花―・す露のわかねばや」

そめ‐いと【染糸】

染めた糸。色糸。

そめい‐よしの【染井吉野】‥ヰ‥

サクラの一種。各地で最も普通に栽植。花は葉に先だって開き、つぼみは初め淡紅色で、次第に白色に変わる。成長は早いが木の寿命は短い。エドヒガンとオオシマザクラの雑種とされ、江戸染井の植木屋から売り出されたという。ヨシノザクラ。

ソメイヨシノ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

そめ‐いれ【染入れ】

種々の色を交えて染めだすこと。

そめ‐いろ【染色】

染めの色。↔織色おりいろ。

⇒そめいろ‐づき【染色月】

そめいろ【蘇迷盧】

〔仏〕(梵語Sumeru)(→)須弥山しゅみせんのこと。

そめいろ‐づき【染色月】

陰暦8月の異称。紅染月こうぞめづき。

⇒そめ‐いろ【染色】

そめ‐かえ【染め変え】‥カヘ

染めかえること。また、そのもの。

そめ‐かえし【染め返し】‥カヘシ

染め返すこと。また、そのもの。

そめ‐かえ・す【染め返す】‥カヘス

〔他五〕

再び染める。染めなおす。

そめ‐か・える【染め変える】‥カヘル

〔他下一〕[文]そめか・ふ(下二)

染めかえす。染めなおす。

そめ‐がすり【染絣・染飛白】

無地の布に、捺染なっせん法・防染法・抜染法などで染め出したかすり。白絣・紺絣・茶絣・大島絣など。→かすり(絣・飛白)

そめ‐がた【染型】

①染め出す模様。また、その原型。

②染型紙の略。

そめ‐かたがみ【染型紙】

布に模様を染め出す原型の紙。そめがた。

そめ‐かみ【染紙】

①種々の色に染めた紙。いろがみ。

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。もと黄色の染紙を用いたからいう。染草そめくさ。今鏡「―読ませむとなりけり」

そめ‐がら【染柄】

染め出した色合いや模様。

そめ‐かわ【染革】‥カハ

もみ革にした獣皮のなめし革を染めて、色や模様をつけたもの。いろがわ。

⇒そめかわ‐おどし【染革縅】

そめかわ‐おどし【染革縅】‥カハヲドシ

染革でおどした鎧よろい。

⇒そめ‐かわ【染革】

そめ‐き【染木】

染料とする草木。茜あかね・蘇芳すおうなどの類。染草。古事記上「藍蓼あたて搗つき―が汁にしめころもを」

ぞめき【騒き】

(古くはソメキ)

①さわぐこと。さわぎ。六百番歌合「藻塩焼く海士あまのまくかたならねども恋の―もいとなかりけり」

②うかれさわぐこと。特に、遊び人などが遊郭をひやかしさわぎ歩くこと。また、その客。浄瑠璃、心中天の網島「浮かれ―のあだ浄瑠璃」

⇒ぞめき‐うた【騒き唄】

⇒ぞめき‐がくもん【騒き学問】

⇒ぞめき‐しゅう【騒き衆】

⇒ぞめき‐すがた【騒き姿】

⇒ぞめき‐ぶし【騒き節】

⇒ぞめき‐もどり【騒き戻り】

ぞめき‐うた【騒き唄】

遊郭のぞめき客のうたう唄。ぞめきぶし。そそりぶし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐がくもん【騒き学問】

虚名をてらう学問。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐しゅう【騒き衆】

遊郭をひやかして歩く連中。ひやかし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐すがた【騒き姿】

騒いで浮かれ歩く時の姿。

⇒ぞめき【騒き】

そめ‐ぎぬ【染衣】

染めた着物。染しめの衣きぬ。

そめ‐ぎぬ【染絹】

色を染めた絹布。

ぞめき‐ぶし【騒き節】

遊郭のさわぎ唄。ぞめきうた。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐もどり【騒き戻り】

郭くるわ遊びなどの帰り。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめ・く【騒く】

〔自四〕

(古くはソメク)騒ぐ。浮かれ騒ぎ歩く。好色二代男「―・きたがる若い者ども」

そめ‐くさ【染草】

①布などを染めるのに用いる草。宇津保物語楼上上「―などは殊に奉り給ふ」

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。染紙そめかみ。

そめ‐くさ【染種】

染色の材料。染料。

そめ‐くるわ・す【染め狂はす】‥クルハス

〔他四〕

種々の色彩を入り乱れたさまに染める。太平記27「色々の花鳥を織り尽し、―・したる水干に」

そめ‐こ【染戸】

律令制で、大蔵省織部司おりべのつかさに属し、絹織物・染物の生産・貢納を世襲した品部しなべ。

そめ‐こ【染粉】

粉末の染料。

そめ‐こそで【染小袖】

色染めの小袖。色小袖。

そめ‐こ・む【染め込む】

〔他五〕

模様・紋・文字などを染めつける。

そめ‐し【染師】

①染物師。そめや。紺屋こうや。

②律令制で、宮内省内染司ないせんしに勤務し、高級染物の技術指導や生産に従事した職員。

そめ‐じ【染地】‥ヂ

色に染める生地。染めたものの地合。

そめ‐しょうぞく【染装束】‥シヤウ‥

恒例以外の色で染めた下襲したがさね・表袴による束帯姿。禊みそぎの日の勅使、御斎会ごさいえに参る公卿などが当日だけ用いることを許された一日晴いちにちばれの装束。

そめ‐しる【染汁】

染物に用いる染料の液。

そめ‐そめ‐と【染め染めと】

〔副〕

心をこめて。しみじみと。好色一代男6「後の朝の名残を―書きつづけたる着物」

そめ‐だ・す【染め出す】

〔他五〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐たづな【染手綱】

(→)「そめわけたづな」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「帰るや駒の―」

そめ‐つき【染付き】

思いそめること。恋いはじめること。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「吾妻に深く―の」

そめ‐つけ【染付け】

①そめつけること。また、そめつけた色や模様。

②藍色の模様を染めつけた布地や衣類。

③陶磁器で、呉須ごすを用いて素地きじに藍色の絵模様を描き、その上に透明釉を掛けて焼成したもの。また、その装飾技法。中国では青花という。

⇒そめつけ‐たび【染付足袋】

そめつけ‐たび【染付足袋】

藍色の文様のある足袋。

⇒そめ‐つけ【染付け】

そめ‐つ・ける【染め付ける】

〔他下一〕[文]そめつ・く(下二)

染め出してその色や模様にする。

そめ‐つぶ・す【染め潰す】

〔他五〕

更に染めて模様・紋などをなくする。全体を染める。

そめ‐てぬぐい【染手拭】‥ヌグヒ

色・模様などを染めつけた手拭。

そめ‐でら【染寺】

奈良県葛城市にある浄土宗の寺、石光寺じゃっこうじの通称。天智天皇時代の創建と伝え、境内に伝説の染殿の井がある。

そめ‐どの【染殿】

①古代、宮中や貴族の邸内などで、染物をつかさどった所。

②藤原良房の邸宅。平安京の一条大路の南、正親町の北、京極の西、富小路の東にあったという。

⇒そめどの‐の‐い【染殿の井】

⇒そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

⇒そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

そめどの‐の‐い【染殿の井】‥ヰ

奈良県葛城市の染寺にある井戸。中将姫が当麻たいま寺の曼荼羅まんだらを織った時、その糸を染めたという。

染殿の井

撮影:的場 啓

そめ‐いれ【染入れ】

種々の色を交えて染めだすこと。

そめ‐いろ【染色】

染めの色。↔織色おりいろ。

⇒そめいろ‐づき【染色月】

そめいろ【蘇迷盧】

〔仏〕(梵語Sumeru)(→)須弥山しゅみせんのこと。

そめいろ‐づき【染色月】

陰暦8月の異称。紅染月こうぞめづき。

⇒そめ‐いろ【染色】

そめ‐かえ【染め変え】‥カヘ

染めかえること。また、そのもの。

そめ‐かえし【染め返し】‥カヘシ

染め返すこと。また、そのもの。

そめ‐かえ・す【染め返す】‥カヘス

〔他五〕

再び染める。染めなおす。

そめ‐か・える【染め変える】‥カヘル

〔他下一〕[文]そめか・ふ(下二)

染めかえす。染めなおす。

そめ‐がすり【染絣・染飛白】

無地の布に、捺染なっせん法・防染法・抜染法などで染め出したかすり。白絣・紺絣・茶絣・大島絣など。→かすり(絣・飛白)

そめ‐がた【染型】

①染め出す模様。また、その原型。

②染型紙の略。

そめ‐かたがみ【染型紙】

布に模様を染め出す原型の紙。そめがた。

そめ‐かみ【染紙】

①種々の色に染めた紙。いろがみ。

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。もと黄色の染紙を用いたからいう。染草そめくさ。今鏡「―読ませむとなりけり」

そめ‐がら【染柄】

染め出した色合いや模様。

そめ‐かわ【染革】‥カハ

もみ革にした獣皮のなめし革を染めて、色や模様をつけたもの。いろがわ。

⇒そめかわ‐おどし【染革縅】

そめかわ‐おどし【染革縅】‥カハヲドシ

染革でおどした鎧よろい。

⇒そめ‐かわ【染革】

そめ‐き【染木】

染料とする草木。茜あかね・蘇芳すおうなどの類。染草。古事記上「藍蓼あたて搗つき―が汁にしめころもを」

ぞめき【騒き】

(古くはソメキ)

①さわぐこと。さわぎ。六百番歌合「藻塩焼く海士あまのまくかたならねども恋の―もいとなかりけり」

②うかれさわぐこと。特に、遊び人などが遊郭をひやかしさわぎ歩くこと。また、その客。浄瑠璃、心中天の網島「浮かれ―のあだ浄瑠璃」

⇒ぞめき‐うた【騒き唄】

⇒ぞめき‐がくもん【騒き学問】

⇒ぞめき‐しゅう【騒き衆】

⇒ぞめき‐すがた【騒き姿】

⇒ぞめき‐ぶし【騒き節】

⇒ぞめき‐もどり【騒き戻り】

ぞめき‐うた【騒き唄】

遊郭のぞめき客のうたう唄。ぞめきぶし。そそりぶし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐がくもん【騒き学問】

虚名をてらう学問。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐しゅう【騒き衆】

遊郭をひやかして歩く連中。ひやかし。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐すがた【騒き姿】

騒いで浮かれ歩く時の姿。

⇒ぞめき【騒き】

そめ‐ぎぬ【染衣】

染めた着物。染しめの衣きぬ。

そめ‐ぎぬ【染絹】

色を染めた絹布。

ぞめき‐ぶし【騒き節】

遊郭のさわぎ唄。ぞめきうた。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめき‐もどり【騒き戻り】

郭くるわ遊びなどの帰り。

⇒ぞめき【騒き】

ぞめ・く【騒く】

〔自四〕

(古くはソメク)騒ぐ。浮かれ騒ぎ歩く。好色二代男「―・きたがる若い者ども」

そめ‐くさ【染草】

①布などを染めるのに用いる草。宇津保物語楼上上「―などは殊に奉り給ふ」

②(斎宮の忌詞)仏教の経典。染紙そめかみ。

そめ‐くさ【染種】

染色の材料。染料。

そめ‐くるわ・す【染め狂はす】‥クルハス

〔他四〕

種々の色彩を入り乱れたさまに染める。太平記27「色々の花鳥を織り尽し、―・したる水干に」

そめ‐こ【染戸】

律令制で、大蔵省織部司おりべのつかさに属し、絹織物・染物の生産・貢納を世襲した品部しなべ。

そめ‐こ【染粉】

粉末の染料。

そめ‐こそで【染小袖】

色染めの小袖。色小袖。

そめ‐こ・む【染め込む】

〔他五〕

模様・紋・文字などを染めつける。

そめ‐し【染師】

①染物師。そめや。紺屋こうや。

②律令制で、宮内省内染司ないせんしに勤務し、高級染物の技術指導や生産に従事した職員。

そめ‐じ【染地】‥ヂ

色に染める生地。染めたものの地合。

そめ‐しょうぞく【染装束】‥シヤウ‥

恒例以外の色で染めた下襲したがさね・表袴による束帯姿。禊みそぎの日の勅使、御斎会ごさいえに参る公卿などが当日だけ用いることを許された一日晴いちにちばれの装束。

そめ‐しる【染汁】

染物に用いる染料の液。

そめ‐そめ‐と【染め染めと】

〔副〕

心をこめて。しみじみと。好色一代男6「後の朝の名残を―書きつづけたる着物」

そめ‐だ・す【染め出す】

〔他五〕

(→)「そめいだす」に同じ。

そめ‐たづな【染手綱】

(→)「そめわけたづな」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「帰るや駒の―」

そめ‐つき【染付き】

思いそめること。恋いはじめること。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「吾妻に深く―の」

そめ‐つけ【染付け】

①そめつけること。また、そめつけた色や模様。

②藍色の模様を染めつけた布地や衣類。

③陶磁器で、呉須ごすを用いて素地きじに藍色の絵模様を描き、その上に透明釉を掛けて焼成したもの。また、その装飾技法。中国では青花という。

⇒そめつけ‐たび【染付足袋】

そめつけ‐たび【染付足袋】

藍色の文様のある足袋。

⇒そめ‐つけ【染付け】

そめ‐つ・ける【染め付ける】

〔他下一〕[文]そめつ・く(下二)

染め出してその色や模様にする。

そめ‐つぶ・す【染め潰す】

〔他五〕

更に染めて模様・紋などをなくする。全体を染める。

そめ‐てぬぐい【染手拭】‥ヌグヒ

色・模様などを染めつけた手拭。

そめ‐でら【染寺】

奈良県葛城市にある浄土宗の寺、石光寺じゃっこうじの通称。天智天皇時代の創建と伝え、境内に伝説の染殿の井がある。

そめ‐どの【染殿】

①古代、宮中や貴族の邸内などで、染物をつかさどった所。

②藤原良房の邸宅。平安京の一条大路の南、正親町の北、京極の西、富小路の東にあったという。

⇒そめどの‐の‐い【染殿の井】

⇒そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

⇒そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

そめどの‐の‐い【染殿の井】‥ヰ

奈良県葛城市の染寺にある井戸。中将姫が当麻たいま寺の曼荼羅まんだらを織った時、その糸を染めたという。

染殿の井

撮影:的場 啓

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

藤原良房の異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

(藤原良房の娘で染殿にいたのでいう)文徳天皇の女御、藤原明子あきらけいこの異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめ‐なおし【染め直し】‥ナホシ

染めなおすこと。また、染めなおしたもの。

そめ‐なお・す【染め直す】‥ナホス

〔他五〕

さめた色をもう一度染めてもとのような色にする。また、他の色に染めかえる。

そめ‐ぬき【染抜き】

①染め抜くこと。また、染めぬいた文様。

②染糊を用いて染め抜いた更紗サラサ。

⇒そめぬき‐もん【染抜き紋】

そめぬき‐もん【染抜き紋】

染抜きにした紋。そめもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

⇒そめ‐ぬき【染抜き】

そめ‐ぬ・く【染め抜く】

〔他五〕

①十分に染色する。

②模様の部分を地の色のままに残し、その他の部分を染める。「―・いた紋」

そめ‐ねんぐ【染年貢】

江戸時代の雑税の一種。原野・堤防・空地に植えた染木・染草に課したもの。

そめ‐のり【染糊】

生地に模様を染め出すのに用いる糊。

そめ‐は【染羽】

染めた矢羽やばね。鷲わしや鵠くぐいの白羽を染めたもの。保元物語「十八さいたる―の矢負ひ」

そめ‐は【染葉】

霜などのために色づいた木の葉。黄葉・紅葉の類。

そめ‐ば【染場】

染物をする場所。

そめ‐ば【染歯】

鉄漿かねで染めた歯。

そめ‐はた【染機】

染糸をはたにかけて織ること。また、その織った布。新撰六帖5「しぐれつつ秋のみけしを―の織る手にあかずたつ嵐かな」

そめ‐ひめ【染姫】

物を染める女。また、紅葉を染める秋の女神。輔親集「―の色にしあへば夏のあふぎ薄きものからうつろひやせむ」

そめ‐ぶろ【染風呂】

染物に用いる槽おけ。この中に染液を入れ、被染物を煮染めする。

そめ‐むら【染め斑】

染色が不均一で、むらがあること。

そめ‐もの【染物】

布などを染めること。また、その染めたもの。

⇒そめもの‐し【染物師】

⇒そめもの‐や【染物屋】

そめもの‐し【染物師】

染物を業とする人。そめし。そめや。紺屋こうや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめもの‐や【染物屋】

染物を業とする家。また、その人。そめや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめ‐もよう【染模様】‥ヤウ

染め出した模様。

そめもよういもせのかどまつ【染模様妹背門松】‥ヤウ‥

浄瑠璃。菅専助作の世話物。1767年(明和4)初演。紀海音作「お染久松袂白絞おそめひさまつたもとのしらしぼり」の改作で歌舞伎にも移されて、質屋の段は俗に「革足袋」と呼ばれる。→お染久松

そめ‐もん【染紋】

染めぬきにした紋。そめぬきもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

そめ‐や【染屋】

染物を業とする家。そめものや。紺屋こうや。

そめ‐やかた【染屋形】

「柒ぬり屋形」参照。

そめ‐ゆう【染木綿】‥ユフ

染めた木綿織物。しめゆう。

そめ‐ゆかた【染浴衣】

色模様に染めた浴衣。

そめ‐よう【染め様】‥ヤウ

染める方法。そめかた。

そめ‐りょう【染料】‥レウ

①⇒せんりょう。

②染め賃。

そ・める【初める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

(一説に、「染む」と同源かという)他の動詞の連用形に接続して、その動作がはじまる意を表す。特に、それが長く続く時の、はじまりにいう。万葉集18「其の心誰に見せむと思ひ―・めけむ」。平家物語11「それよりして梶原、判官を憎み―・めて」。「明け―・る」「見―・る」

そ・める【染める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

①色のある液に浸したり、紅べにや絵具などをつけたりして、色や模様をつける。いろどる。万葉集20「色深く夫せなが衣は―・めましをみ坂たばらばまさやかに見む」。「爪を赤く―・める」「血潮で赤く―・める」

②ある色に変える。宇津保物語梅花笠「花をのみ村濃に―・むる春雨は常磐の松やつらく見るらむ」。「夕日が空を真赤に―・める」「恥かしさに頬を―・める」

③深く心をよせる。思い込む。心をそめる。古今和歌集恋「色もなき心を人に―・めしよりうつろはむとはおもほえなくに」

④(「筆を―・める」の形で)筆に墨などを含ませる。また、執筆にとりかかる。平家物語6「冥官筆を―・めて一々にこれを書く」

⑤(「手を―・める」などの形で)ある物事に取りかかる。その事に関係する。「悪事に手を―・める」

そめ‐わけ【染分け】

そめわけること。また、そのもの。

⇒そめわけ‐がみ【染分け紙】

⇒そめわけ‐たづな【染分け手綱】

⇒そめわけ‐たび【染分け足袋】

そめわけ‐がみ【染分け紙】

種々の色に染め分けた紙。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たづな【染分け手綱】

種々の色に染め分けた手綱。そめたづな。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たび【染分け足袋】

種々の色に染め分けた足袋。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめ‐わ・ける【染め分ける】

〔他下一〕[文]そめわ・く(下二)

2色以上に分けて染める。色をかえて染める。

そ‐めん【梳綿】

綿糸紡績工程の一段階。混打綿工程を経たものを、繊維を開きながら砂・乾葉ひば・短繊維を除き、繊維を平行にそろえて篠綿しのわたを造ること。

そ‐めん【粗面】

あらい面。密でない物の面。

⇒そめん‐がん【粗面岩】

そめん‐がん【粗面岩】

(trachyte)火山岩の一種。主としてアルカリ長石から成り、白・灰・黒色をなす。静岡県高草山・島根県隠岐焼火たくひ山・長崎県西海市松島などに産出。

⇒そ‐めん【粗面】

そも【作麽】

〔副〕

「そもさん」の略。

そ‐も【抑】

〔接続〕

(代名詞ソに助詞モを添えた語)

①上を受けて下を説き起こすのに用いる語。それというのも。宇津保物語俊蔭「年頃知らでまどはかしつるもわが罪にあらず、―親に従ひしなり」

②改めて、文を説き起こすのに用いる語。それにしても。一体。そもそも。謡曲、熊野ゆや「―この歌と申すは」

ぞ‐も

〔助詞〕

(古くはソモと清音。指定のゾに詠嘆のモを添えた語)

①詠嘆を表す。…ぞまあ。万葉集10「萩の花―いまだ咲かずける」

②疑問の語と共に用いて、詠嘆を含む疑問を表す。…かまあ。万葉集4「いつの間に―わが恋ひにける」。万葉集10「来まさぬ君は何情なにこころ―」

そ‐もう【梳毛】

獣毛(主に羊毛)繊維を開き、これをくしけずって短繊維を除き、長さのそろった長繊維を直線状に平行にそろえること。また、その長繊維。

⇒そもう‐おりもの【梳毛織物】

⇒そもう‐し【梳毛糸】

⇒そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】

そもう‐おりもの【梳毛織物】

梳毛糸またはこれに他糸をまぜて織った毛織物。サージ・モスリン・カシミヤ・絨毯じゅうたんの類。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐し【梳毛糸】

梳毛紡績によって作られる毛糸の総称。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】‥バウ‥

羊毛繊維を平行にそろえて、表面が滑らかで均斉な糸を得る紡績法。紡毛紡績に比べて梳毛・前紡工程などが多い。

⇒そ‐もう【梳毛】

そも‐さん【作麽生・怎麽生】

〔副〕

(もと中国宋代の俗語。禅宗で用いる)疑問の意を表す語。いかが。いかに。さあどうじゃ。雨月物語5「やがて禅杖を拿とりなほし、『―何の所為ぞ』と一喝して」

そ‐もじ【其文字】

〔代〕

(「そなた」の「そ」に「もじ」を付けた女房詞)あなた。そなた。恨之介「―の御心の通りを」

そも‐そも【抑・抑々】

(「其そも」を重ねた語。もと漢文の訓読から)

[一]〔接続〕

物事を説き起こすときなどに文の冒頭に用いる語。いったい。続日本紀36「―百足の虫の死ぬるに至りても顛くつがえらざる事は」。土佐日記「―いかが詠んだるといぶかしがりて問ふ」。「―人間というものは」

[二]〔副〕

元来。「それが―おかしい」

[三]〔名〕

(冒頭に用いることから)はじまり。最初。おこり。男色大鑑「病気―よりこのかた」。好色一代女2「―は深く疑ひて」。「馴れそめの―は」

そもたら【蘇門答剌】

(スマトラの訛)

⇒すもたら

ぞ‐もと【原因】

事のおこり。原因。浄瑠璃、生玉心中「それが―に嘉平次が

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐おとど【染殿の大臣】

藤原良房の異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめどの‐の‐きさき【染殿の后】

(藤原良房の娘で染殿にいたのでいう)文徳天皇の女御、藤原明子あきらけいこの異称。

⇒そめ‐どの【染殿】

そめ‐なおし【染め直し】‥ナホシ

染めなおすこと。また、染めなおしたもの。

そめ‐なお・す【染め直す】‥ナホス

〔他五〕

さめた色をもう一度染めてもとのような色にする。また、他の色に染めかえる。

そめ‐ぬき【染抜き】

①染め抜くこと。また、染めぬいた文様。

②染糊を用いて染め抜いた更紗サラサ。

⇒そめぬき‐もん【染抜き紋】

そめぬき‐もん【染抜き紋】

染抜きにした紋。そめもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

⇒そめ‐ぬき【染抜き】

そめ‐ぬ・く【染め抜く】

〔他五〕

①十分に染色する。

②模様の部分を地の色のままに残し、その他の部分を染める。「―・いた紋」

そめ‐ねんぐ【染年貢】

江戸時代の雑税の一種。原野・堤防・空地に植えた染木・染草に課したもの。

そめ‐のり【染糊】

生地に模様を染め出すのに用いる糊。

そめ‐は【染羽】

染めた矢羽やばね。鷲わしや鵠くぐいの白羽を染めたもの。保元物語「十八さいたる―の矢負ひ」

そめ‐は【染葉】

霜などのために色づいた木の葉。黄葉・紅葉の類。

そめ‐ば【染場】

染物をする場所。

そめ‐ば【染歯】

鉄漿かねで染めた歯。

そめ‐はた【染機】

染糸をはたにかけて織ること。また、その織った布。新撰六帖5「しぐれつつ秋のみけしを―の織る手にあかずたつ嵐かな」

そめ‐ひめ【染姫】

物を染める女。また、紅葉を染める秋の女神。輔親集「―の色にしあへば夏のあふぎ薄きものからうつろひやせむ」

そめ‐ぶろ【染風呂】

染物に用いる槽おけ。この中に染液を入れ、被染物を煮染めする。

そめ‐むら【染め斑】

染色が不均一で、むらがあること。

そめ‐もの【染物】

布などを染めること。また、その染めたもの。

⇒そめもの‐し【染物師】

⇒そめもの‐や【染物屋】

そめもの‐し【染物師】

染物を業とする人。そめし。そめや。紺屋こうや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめもの‐や【染物屋】

染物を業とする家。また、その人。そめや。

⇒そめ‐もの【染物】

そめ‐もよう【染模様】‥ヤウ

染め出した模様。

そめもよういもせのかどまつ【染模様妹背門松】‥ヤウ‥

浄瑠璃。菅専助作の世話物。1767年(明和4)初演。紀海音作「お染久松袂白絞おそめひさまつたもとのしらしぼり」の改作で歌舞伎にも移されて、質屋の段は俗に「革足袋」と呼ばれる。→お染久松

そめ‐もん【染紋】

染めぬきにした紋。そめぬきもん。そめあげもん。→縫紋ぬいもん→書紋かきもん

そめ‐や【染屋】

染物を業とする家。そめものや。紺屋こうや。

そめ‐やかた【染屋形】

「柒ぬり屋形」参照。

そめ‐ゆう【染木綿】‥ユフ

染めた木綿織物。しめゆう。

そめ‐ゆかた【染浴衣】

色模様に染めた浴衣。

そめ‐よう【染め様】‥ヤウ

染める方法。そめかた。

そめ‐りょう【染料】‥レウ

①⇒せんりょう。

②染め賃。

そ・める【初める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

(一説に、「染む」と同源かという)他の動詞の連用形に接続して、その動作がはじまる意を表す。特に、それが長く続く時の、はじまりにいう。万葉集18「其の心誰に見せむと思ひ―・めけむ」。平家物語11「それよりして梶原、判官を憎み―・めて」。「明け―・る」「見―・る」

そ・める【染める】

〔他下一〕[文]そ・む(下二)

①色のある液に浸したり、紅べにや絵具などをつけたりして、色や模様をつける。いろどる。万葉集20「色深く夫せなが衣は―・めましをみ坂たばらばまさやかに見む」。「爪を赤く―・める」「血潮で赤く―・める」

②ある色に変える。宇津保物語梅花笠「花をのみ村濃に―・むる春雨は常磐の松やつらく見るらむ」。「夕日が空を真赤に―・める」「恥かしさに頬を―・める」

③深く心をよせる。思い込む。心をそめる。古今和歌集恋「色もなき心を人に―・めしよりうつろはむとはおもほえなくに」

④(「筆を―・める」の形で)筆に墨などを含ませる。また、執筆にとりかかる。平家物語6「冥官筆を―・めて一々にこれを書く」

⑤(「手を―・める」などの形で)ある物事に取りかかる。その事に関係する。「悪事に手を―・める」

そめ‐わけ【染分け】

そめわけること。また、そのもの。

⇒そめわけ‐がみ【染分け紙】

⇒そめわけ‐たづな【染分け手綱】

⇒そめわけ‐たび【染分け足袋】

そめわけ‐がみ【染分け紙】

種々の色に染め分けた紙。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たづな【染分け手綱】

種々の色に染め分けた手綱。そめたづな。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめわけ‐たび【染分け足袋】

種々の色に染め分けた足袋。

⇒そめ‐わけ【染分け】

そめ‐わ・ける【染め分ける】

〔他下一〕[文]そめわ・く(下二)

2色以上に分けて染める。色をかえて染める。

そ‐めん【梳綿】

綿糸紡績工程の一段階。混打綿工程を経たものを、繊維を開きながら砂・乾葉ひば・短繊維を除き、繊維を平行にそろえて篠綿しのわたを造ること。

そ‐めん【粗面】

あらい面。密でない物の面。

⇒そめん‐がん【粗面岩】

そめん‐がん【粗面岩】

(trachyte)火山岩の一種。主としてアルカリ長石から成り、白・灰・黒色をなす。静岡県高草山・島根県隠岐焼火たくひ山・長崎県西海市松島などに産出。

⇒そ‐めん【粗面】

そも【作麽】

〔副〕

「そもさん」の略。

そ‐も【抑】

〔接続〕

(代名詞ソに助詞モを添えた語)

①上を受けて下を説き起こすのに用いる語。それというのも。宇津保物語俊蔭「年頃知らでまどはかしつるもわが罪にあらず、―親に従ひしなり」

②改めて、文を説き起こすのに用いる語。それにしても。一体。そもそも。謡曲、熊野ゆや「―この歌と申すは」

ぞ‐も

〔助詞〕

(古くはソモと清音。指定のゾに詠嘆のモを添えた語)

①詠嘆を表す。…ぞまあ。万葉集10「萩の花―いまだ咲かずける」

②疑問の語と共に用いて、詠嘆を含む疑問を表す。…かまあ。万葉集4「いつの間に―わが恋ひにける」。万葉集10「来まさぬ君は何情なにこころ―」

そ‐もう【梳毛】

獣毛(主に羊毛)繊維を開き、これをくしけずって短繊維を除き、長さのそろった長繊維を直線状に平行にそろえること。また、その長繊維。

⇒そもう‐おりもの【梳毛織物】

⇒そもう‐し【梳毛糸】

⇒そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】

そもう‐おりもの【梳毛織物】

梳毛糸またはこれに他糸をまぜて織った毛織物。サージ・モスリン・カシミヤ・絨毯じゅうたんの類。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐し【梳毛糸】

梳毛紡績によって作られる毛糸の総称。

⇒そ‐もう【梳毛】

そもう‐ぼうせき【梳毛紡績】‥バウ‥

羊毛繊維を平行にそろえて、表面が滑らかで均斉な糸を得る紡績法。紡毛紡績に比べて梳毛・前紡工程などが多い。

⇒そ‐もう【梳毛】

そも‐さん【作麽生・怎麽生】

〔副〕

(もと中国宋代の俗語。禅宗で用いる)疑問の意を表す語。いかが。いかに。さあどうじゃ。雨月物語5「やがて禅杖を拿とりなほし、『―何の所為ぞ』と一喝して」

そ‐もじ【其文字】

〔代〕

(「そなた」の「そ」に「もじ」を付けた女房詞)あなた。そなた。恨之介「―の御心の通りを」

そも‐そも【抑・抑々】

(「其そも」を重ねた語。もと漢文の訓読から)

[一]〔接続〕

物事を説き起こすときなどに文の冒頭に用いる語。いったい。続日本紀36「―百足の虫の死ぬるに至りても顛くつがえらざる事は」。土佐日記「―いかが詠んだるといぶかしがりて問ふ」。「―人間というものは」

[二]〔副〕

元来。「それが―おかしい」

[三]〔名〕

(冒頭に用いることから)はじまり。最初。おこり。男色大鑑「病気―よりこのかた」。好色一代女2「―は深く疑ひて」。「馴れそめの―は」

そもたら【蘇門答剌】

(スマトラの訛)

⇒すもたら

ぞ‐もと【原因】

事のおこり。原因。浄瑠璃、生玉心中「それが―に嘉平次がねずみ‐の‐お【鼠の尾】‥ヲ🔗⭐🔉

ねずみ‐の‐お【鼠の尾】‥ヲ

イネ科の多年草。路傍の雑草。高さ50センチメートル内外。葉は線形。夏から秋にかけ、微細な小花を密生した淡緑色の、鼠の尾に似た形の細長い穂を直立する。〈[季]秋〉

⇒ねずみ【鼠】

大辞林の検索結果 (1)

そ-び【鼠尾】🔗⭐🔉

そ-び [1] 【鼠尾】

筆の異名。