複数辞典一括検索+![]()

![]()

かがふり【冠】🔗⭐🔉

かがふり 【冠】

(1)頭を覆うこと。また,覆うもの。かんむり。[新撰字鏡]

(2)〔冠によって位階を表したことから〕

位階。「五位の―/万葉 3858」

かぶり【被り・冠】🔗⭐🔉

かぶり [3] 【被り・冠】

(1)かぶること。また,かぶる物。《被》「あねさん―」「薦(コモ)―」

(2)現像または焼き付けしたフィルムや印画紙が,画像とは無関係に薄黒くなっている状態。現像過多,材料の品質不良,カメラの光線漏れなどによる。《被》

(3)かんむり。こうぶり。《冠》「御―奉りてさしいでおはしましたりける/大鏡(宇多)」

(4)冠位。《冠》「因りて―一級給ふ/日本書紀(舒明訓)」

(5)負担。損失。《被》「土場六ひとり―となりしかば/滑稽本・和合人」

(6)しくじること。《被》「知れると大―さ/洒落本・古契三娼」

(7)劇場で,大入り。

(8)芝居の打ち出し。

かむり【冠】🔗⭐🔉

かむり [0] 【冠】

(1)「かんむり(冠)」に同じ。

(2)トンネルの天盤からその真上の地表面までの距離。かんむり。

(3)俳諧などで,発句の初めの五文字。「―付け」

かん【冠】🔗⭐🔉

かん クワン [1] 【冠】

■一■ (名)

かんむり。

■二■ (ト|タル)[文]形動タリ

最も優れているさま。最高と認められるさま。多く「冠たる」の形で用いる。「世界に―たる日本の技術」

かんぶり【冠】🔗⭐🔉

かんぶり 【冠】

「かんむり(冠)」に同じ。

かんむり【冠】🔗⭐🔉

かんむり [0][3] 【冠】

〔「かうぶり」の転〕

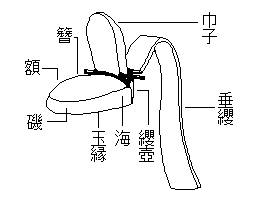

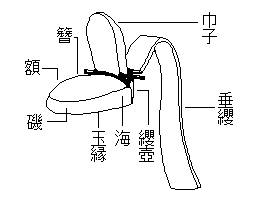

(1)地位・階級などを表すため頭にかぶるもの。また,特に平安時代以後行われた,礼服着用時のかぶりもの。額・巾子(コジ)・簪(カンザシ)・纓(エイ)などから成る。束帯・衣冠の際,直衣(ノウシ)で参朝する際に着用した。壮年では厚額(アツビタイ),若年では薄額,五位以上は有文(ウモン)の羅,六位以下は無文の縵(カトリ)で仕立てるなど,身分・年齢,文官・武官の別などにより形状・素材などを異にした。かぶり。かむり。かんぶり。かがふり。

(2)漢字の構成部分の名称。「宇」の「宀(=ウかんむり)」,「花」の「 (=草かんむり)」など,字の上部にかぶせるもの。かしら。

→おかんむり

(3)催し物・スポーツ大会などの名称に,主催者・協賛者などの名や商品名などを冠したものである意を表す。「―コンサート」「―大会」

冠(1)

(=草かんむり)」など,字の上部にかぶせるもの。かしら。

→おかんむり

(3)催し物・スポーツ大会などの名称に,主催者・協賛者などの名や商品名などを冠したものである意を表す。「―コンサート」「―大会」

冠(1)

[図]

[図]

(=草かんむり)」など,字の上部にかぶせるもの。かしら。

→おかんむり

(3)催し物・スポーツ大会などの名称に,主催者・協賛者などの名や商品名などを冠したものである意を表す。「―コンサート」「―大会」

冠(1)

(=草かんむり)」など,字の上部にかぶせるもの。かしら。

→おかんむり

(3)催し物・スポーツ大会などの名称に,主催者・協賛者などの名や商品名などを冠したものである意を表す。「―コンサート」「―大会」

冠(1)

[図]

[図]

かんむり【冠】🔗⭐🔉

かんむり 【冠】

姓氏の一。

こうぶり【冠】🔗⭐🔉

こうぶり カウブリ 【冠】

〔「かがふり」の転〕

(1)衣冠束帯のとき頭にかぶるもの。かんむり。「赤き衣を着て―したる者来たりて/今昔 11」

(2)元服して初めて冠を着けること。初冠(ウイコウブリ)。「三日はみかどの御―とて,世はさはぐ/蜻蛉(下)」

(3)位階。くらい。「さらに官(ツカサ)も―も賜はらじ/枕草子 244」

(4)五位に叙せられること。「やがて―賜ひて殿上せさせ給ふ/宇津保(俊蔭)」

(5)「年爵(ネンシヤク)」に同じ。「御封加はり官(ツカサ)・―などみな添ひ給ふ/源氏(藤裏葉)」

さか【冠・鶏冠】🔗⭐🔉

さか 【冠・鶏冠】

とさか。[和名抄] [名義抄]

かんむり【冠】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「冠」で完全一致するの検索結果 1-11。