複数辞典一括検索+![]()

![]()

かご【駕籠】🔗⭐🔉

かご [0] 【駕籠】

乗り物の一。人の座る部分を木や竹でつくって棒につるし,前後から担いで運ぶもの。

かご【籠】🔗⭐🔉

かご [0] 【籠】

竹・籐(トウ)・針金などの細い物を編んだり組んだりしてつくった入れ物。

か-ご【加護】🔗⭐🔉

か-ご [1] 【加護】 (名)スル

神仏が力を加えて守り助けること。「神仏の―を祈る」

か-ご【華語】🔗⭐🔉

か-ご クワ― [1] 【華語】

中国語。

か-ご【訛語】🔗⭐🔉

か-ご クワ― [1] 【訛語】

「訛言(カゲン){(1)}」に同じ。

か-ご【過誤】🔗⭐🔉

か-ご クワ― [1] 【過誤】

あやまち。やり損じ。「―を犯す」

か-ご【歌語】🔗⭐🔉

か-ご [1] 【歌語】

主に和歌を詠む時にだけ用いられる特殊な言葉や表現。鶴(ツル)を「たず」,蛙(カエル)を「かわず」と表現する類。

かご-あらい【籠洗い】🔗⭐🔉

かご-あらい ―アラヒ [3] 【籠洗い】

水勢で地面が掘り削られるのを防ぐため,河川や用水のはけ口などに置く蛇籠(ジヤカゴ)。

かご-あんどん【籠行灯】🔗⭐🔉

かご-あんどん [3] 【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に紙を張って作った行灯。かごあんどう。

かこい-あみ【囲い網】🔗⭐🔉

かこい-あみ カコヒ― [0] 【囲い網】

(1)定置網で,垣網に続く身網の一部。魚をはいり込ませ,魚捕り網へ導く網。

(2)区画養殖をする場合に,養殖場の周囲に張りめぐらす網。

かこい-こみ【囲い込み】🔗⭐🔉

かこい-こみ カコヒ― [0] 【囲い込み】

(1)囲い込むこと。

(2)〔enclosure〕

近世初期のヨーロッパ,特にイギリスで,領主・大地主が牧羊業や集約農業を営むため,共同用益権を排して私的所有を主張し,示談や議会立法によって,開放耕地や共同放牧場などを囲い込んだこと。これにより中小の農民は没落し,農業労働者あるいは工業労働者となっていった。

かこい-の-ま【囲いの間】🔗⭐🔉

かこい-の-ま カコヒ― [0] 【囲いの間】

茶室。または,離れ座敷。

かこい-まい【囲い米】🔗⭐🔉

かこい-まい カコヒ― [0] 【囲い米】

江戸時代,幕府・諸藩が,備蓄や米価調節のために米を貯蔵したこと。また,その米。籾(モミ)で蓄える場合が多いことから,「囲い籾」ともいわれた。囲いごめ。

かこい-め【囲い女】🔗⭐🔉

かこい-め カコヒ― 【囲い女】

「囲い者」に同じ。

かこい-もの【囲い者】🔗⭐🔉

かこい-もの カコヒ― [0] 【囲い者】

別宅などに住まわせておく女性。妾(メカケ)。かこいめ。かこいおんな。

かこい-もみ【囲い籾】🔗⭐🔉

かこい-もみ カコヒ― [4] 【囲い籾】

「囲い米(マイ)」に同じ。

かこい-やま【囲い山】🔗⭐🔉

かこい-やま カコヒ― [0] 【囲い山】

江戸中期以降,幕府諸藩が有用樹木を確保しておく目的で設定した保護林。囲い林。

かこい-こ・む【囲い込む】🔗⭐🔉

かこい-こ・む カコヒ― [4] 【囲い込む】 (動マ五[四])

周りを囲って中へ取り込む。「高い塀で家を―・む」

かこう-せん【下降線】🔗⭐🔉

かこう-せん ―カウ― [0] 【下降線】

下に向かう線。特にグラフで,減少・衰退・下落を表す線。「成績が―をたどる」

かこう-こ【火口湖】🔗⭐🔉

かこう-こ クワ― [2] 【火口湖】

火口に水がたまってできた湖。蔵王(ザオウ)山の御釜など。

かこう-こく【火口谷】🔗⭐🔉

かこう-こく クワ― [2] 【火口谷】

火口の縁が崩壊して浸食が進み,頂部から山腹・山麓にかけてできた谷。

かこう-せ【火口瀬】🔗⭐🔉

かこう-せ クワ― [2] 【火口瀬】

火口またはカルデラの縁の一部が切れて,内部の水が流れ出るようになった谷。十和田湖の子(ネ) 口や箱根火山の早川口など。かこうらい。

口や箱根火山の早川口など。かこうらい。

口や箱根火山の早川口など。かこうらい。

口や箱根火山の早川口など。かこうらい。

かこう-へき【火口壁】🔗⭐🔉

かこう-へき クワ― [2] 【火口壁】

火口を囲む壁。溶岩・火砕物などから成り,普通,火口底から上方に向かって漏斗状に開いた形をしている。

かこう-らい【火口瀬】🔗⭐🔉

かこう-らい クワ― [2] 【火口瀬】

「かこうせ(火口瀬)」に同じ。

かこう-ひん【火工品】🔗⭐🔉

かこう-ひん クワ― [0] 【火工品】

雷管・信管・導火線など,その燃焼・爆発によって,他の火薬・爆薬を安全・確実に燃焼・爆発させるために用いるものの総称。

かこう-とうけい【加工統計】🔗⭐🔉

かこう-とうけい [4] 【加工統計】

経済統計の一次調査結果を,加工・調整して,二次的な統計・指数等を求めたもの。国民所得統計・物価指数など。

か-ごう【化合】🔗⭐🔉

か-ごう クワガフ [0] 【化合】 (名)スル

二種以上の元素の原子が化学結合により結合すること。また,二種以上の純物質から一種類の純物質を生ずること。「水素と酸素が―して水になる」

かごう-ぶつ【化合物】🔗⭐🔉

かごう-ぶつ クワガフ― [2] 【化合物】

化合によってできた物質。各成分元素の性質とは別の性質を示す。

⇔単体

かごう-ぶつ-はんどうたい【化合物半導体】🔗⭐🔉

かごう-ぶつ-はんどうたい クワガフ―ハンダウタイ [0] 【化合物半導体】

半導体としての特性を示す化合物。ガリウムヒ素・ガリウムリンなど。シリコン・ゲルマニウムなどの元素半導体に対していう。

か-ごう【加号】🔗⭐🔉

か-ごう ―ガウ [0] 【加号】

たし算の記号。「+」の記号。

かこう-かい【華興会】🔗⭐🔉

かこう-かい クワコウクワイ 【華興会】

中国清末,湖南に基盤をおいた革命団体。1903年末頃黄興らにより留日学生を中心に長沙で結成。民族主義的傾向が強く,1905年,中国革命同盟会の成立に参加。

かこう-ち【可耕地】🔗⭐🔉

かこう-ち カカウ― [2] 【可耕地】

耕作することが可能な土地。

かご-うつし【籠写し】🔗⭐🔉

かご-うつし [3] 【籠写し】

書などを写す場合,中を空白にし輪郭だけを墨の線で写し取ること。また,その写し取ったもの。双鉤(ソウコウ)。籠抜き。

→籠字

かこ-うら【水主浦・舸子浦・加子浦】🔗⭐🔉

かこ-うら [0][2] 【水主浦・舸子浦・加子浦】

水主役(カコヤク)を請け負った漁村。地先(ジサキ)漁業の占有権を認められた。

かご-か🔗⭐🔉

かご-か (形動ナリ)

(周りを山などに取り囲まれて)閑静でひっそりしているさま。かごやか。「いと―に侍り/源氏(夕顔)」

かご-かき【駕籠舁き】🔗⭐🔉

かご-かき [4][3] 【駕籠舁き】

駕籠を担ぐ人夫。かごや。

かごかつぎ-ぼし【籠担ぎ星】🔗⭐🔉

かごかつぎ-ぼし [5] 【籠担ぎ星】

さそり座アルファ星のアンタレスとその両隣の二つの三等星で形づくるへの字形の和名。中央のアンタレスを農夫や漁師に,両側の二星を天秤棒(テンビンボウ)にかつがれた籠荷と見たてたもの。

かこく-るい【禾穀類】🔗⭐🔉

かこく-るい クワ― [3] 【禾穀類】

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

かご-こし【籠輿】🔗⭐🔉

かご-こし [0] 【籠輿】

粗末な竹製駕籠(カゴ)。籃輿(ランヨ)。ろうよ。

かご-じ【籠字】🔗⭐🔉

かご-じ [0] 【籠字】

籠写(カゴウツ)しにした文字。双鉤(ソウコウ)字。飛白(ヒハク)。

かごしま【鹿児島】🔗⭐🔉

かごしま 【鹿児島】

(1)九州地方南部の県。かつての薩摩・大隅の二国を占める。鹿児島湾の東側は大隅半島,西側は薩摩半島となり,北部にはシラス台地が広がる。南へは薩南諸島がのびる。県庁所在地,鹿児島市。

(2)鹿児島県中部,鹿児島湾に臨む市。桜島の一部を含む。県庁所在地。市街北部に城山があり,山麓に島津氏の居城鶴丸城跡がある。

かごしま-おはらぶし【鹿児島おはら節】🔗⭐🔉

かごしま-おはらぶし 【鹿児島おはら節】

〔「おはら」は囃子詞(ハヤシコトバ)〕

鹿児島県の民謡で,酒席の騒ぎ唄・酒盛り唄。日本海沿岸の港町で唄われていた「おはら節」「おわら節」が海路伝えられたもの。

かごしま-けいざいだいがく【鹿児島経済大学】🔗⭐🔉

かごしま-けいざいだいがく 【鹿児島経済大学】

私立大学の一。1932年(昭和7)創立の鹿児島高等商業学校を源とし,60年設立。本部は鹿児島市。

かごしま-じゅんしんじょしだいがく【鹿児島純心女子大学】🔗⭐🔉

かごしま-じゅんしんじょしだいがく ―ヂヨシ― 【鹿児島純心女子大学】

私立大学の一。1993年(平成5)設立。本部は川内市。

かごしま-じょしだいがく【鹿児島女子大学】🔗⭐🔉

かごしま-じょしだいがく ―ヂヨシ― 【鹿児島女子大学】

私立大学の一。1907年(明治40)創立の技芸講習所を源とし,78年(昭和53)設立。本部は鹿児島県隼人町。

かごしま-じる【鹿児島汁】🔗⭐🔉

かごしま-じる [5] 【鹿児島汁】

⇒薩摩汁(サツマジル)

かごしま-じんぐう【鹿児島神宮】🔗⭐🔉

かごしま-じんぐう 【鹿児島神宮】

鹿児島県姶良(アイラ)郡隼人町にある神社。大隅国一の宮。主神は天津日高彦穂穂出見命(アマツヒダカヒコホホデミノミコト)など。

かごしま-だいがく【鹿児島大学】🔗⭐🔉

かごしま-だいがく 【鹿児島大学】

国立大学の一。藩学造士館に始まる第七高等学校(1901年創立),1908年(明治41)創立の鹿児島高農を中心に,鹿児島水産学校と師範系学校が合併して,49年(昭和24)新制大学となる。55年県立大を併合。本部は鹿児島市。

かごしま-ほんせん【鹿児島本線】🔗⭐🔉

かごしま-ほんせん 【鹿児島本線】

JR 九州の鉄道線。門司港・鹿児島間,399.5キロメートル。九州西岸を走り,南北九州を結ぶ。

かごしま-わん【鹿児島湾】🔗⭐🔉

かごしま-わん 【鹿児島湾】

九州南部,薩摩・大隅両半島に抱かれる湾。湾内に桜島がある。錦江(キンコウ)湾。

かごしま【鹿児島】🔗⭐🔉

かごしま 【鹿児島】

姓氏の一。

かごしま-じゅぞう【鹿児島寿蔵】🔗⭐🔉

かごしま-じゅぞう ―ジユザウ 【鹿児島寿蔵】

(1898-1982) 歌人・人形作家。福岡生まれ。アララギ派の歌人で紙塑人形の創始者。歌集「茉莉花」「故郷の灯」など。

かご-そ【駕籠訴】🔗⭐🔉

かご-そ [0] 【駕籠訴】

江戸時代の越訴(オツソ)の一。幕府の高官や大名などが駕籠で通行するのを待ち受けて,訴状を投げ入れたりして直接訴え出ること。

かご-そう【夏枯草】🔗⭐🔉

かご-そう ―サウ [0] 【夏枯草】

〔「かこそう」とも〕

ウツボグサの花穂。利尿消炎薬として腫(ハ)れ物や浮腫(フシユ)に煎用する。

かご-ぞり【駕籠橇】🔗⭐🔉

かご-ぞり [3][0] 【駕籠橇】

畳表で駕籠を包み,中に布団を敷き,橇の上に取り付けたもの。雪国の乗り物。

かこち【託ち】🔗⭐🔉

かこち [0] 【託ち】

不平を言うこと。恨み言を言うこと。「実体(ジツテイ)の女房の―も恋なれば/露団々(露伴)」

かこち-なき【託ち泣き】🔗⭐🔉

かこち-なき 【託ち泣き】

恨み,嘆いて泣くこと。

かご-ちょうちん【籠提灯】🔗⭐🔉

かご-ちょうちん ―チヤウチン 【籠提灯】

竹で籠を編んで,紙を張った提灯。「明けしらむ―を吹き消して(孤屋)/炭俵」

籠提灯

[図]

[図]

[図]

[図]

かこち-よ・す【託ち寄す】🔗⭐🔉

かこち-よ・す 【託ち寄す】 (動サ下二)

かこつけて言う。関係をつけて言う。「菊の露を―・せなどやうの,つきなき営みにあはせ/源氏(帚木)」

かこち-よ・る【託ち寄る】🔗⭐🔉

かこち-よ・る 【託ち寄る】 (動ラ四)

かこつけて言い寄る。「言ひよるたよりも,…この君をぞ,―・りけれど/源氏(蛍)」

かこつけ【託つけ】🔗⭐🔉

かこつけ [0] 【託つけ】

かこつけること。言い訳。口実。「寺詣(テラメエリ)を―に屋根舟で出やした/滑稽本・浮世風呂 4」

かご-つるべ【籠釣瓶】🔗⭐🔉

かご-つるべ [3] 【籠釣瓶】

〔「水もたまらぬ」というなぞから〕

よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】🔗⭐🔉

かごつるべさとのえいざめ ― ヒザメ 【籠釣瓶花街酔醒】

歌舞伎世話物の一。三世河竹新七作。1888年(明治21)初演。通称「籠釣瓶」。野州佐野の絹商人次郎左衛門は吉原の遊女八橋を身請けしようとするが情人のいる八橋に愛想尽かしをされ,名刀籠釣瓶で百人斬りに及ぶというもの。

ヒザメ 【籠釣瓶花街酔醒】

歌舞伎世話物の一。三世河竹新七作。1888年(明治21)初演。通称「籠釣瓶」。野州佐野の絹商人次郎左衛門は吉原の遊女八橋を身請けしようとするが情人のいる八橋に愛想尽かしをされ,名刀籠釣瓶で百人斬りに及ぶというもの。

ヒザメ 【籠釣瓶花街酔醒】

歌舞伎世話物の一。三世河竹新七作。1888年(明治21)初演。通称「籠釣瓶」。野州佐野の絹商人次郎左衛門は吉原の遊女八橋を身請けしようとするが情人のいる八橋に愛想尽かしをされ,名刀籠釣瓶で百人斬りに及ぶというもの。

ヒザメ 【籠釣瓶花街酔醒】

歌舞伎世話物の一。三世河竹新七作。1888年(明治21)初演。通称「籠釣瓶」。野州佐野の絹商人次郎左衛門は吉原の遊女八橋を身請けしようとするが情人のいる八橋に愛想尽かしをされ,名刀籠釣瓶で百人斬りに及ぶというもの。

か-ごと【託言】🔗⭐🔉

か-ごと 【託言】

(1)ほかにかこつけて言う言葉。口実。言い訳。「御返し,口ときばかりを―にてとらす/源氏(夕顔)」

(2)恨みごと。ぐち。「―も聞えつべくなむ/源氏(桐壺)」

かごと-ばかり【託言許り】🔗⭐🔉

かごと-ばかり 【託言許り】

ほんの申し訳程度。「しるしなき思ひとぞきく富士のねも―のけぶりなるらむ/後撰(恋六)」

かごと-がま・し【託言がまし】🔗⭐🔉

かごと-がま・し 【託言がまし】 (形シク)

恨みがましいさまだ。愚痴でもこぼしているようだ。「秋の野らは…虫の音―・しく,遣水の音のどやかなり/徒然 44」

かご-ながもち【籠長持】🔗⭐🔉

かご-ながもち [3] 【籠長持】

竹で目を粗く編んで作った蓋(フタ)のない長持。非常の際などに用いる。

かご-ぬき【籠抜き】🔗⭐🔉

かご-ぬき [0] 【籠抜き】

「籠写(カゴウツ)し」に同じ。

かご-ぬけ【籠抜け】🔗⭐🔉

かご-ぬけ [0] 【籠抜け】

飼い鳥として籠(カゴ)の中に飼われていたものが逃げ出すこと。また,その鳥。

かご-ぬけ【籠脱け】🔗⭐🔉

かご-ぬけ [0] 【籠脱け】

(1)籠や建物に入り,中にいると見せかけて別の口から抜け出ること。

(2)江戸時代に行われた放下(ホウカ)芸の一。身を躍らせて籠の中をくぐりぬける曲芸。

かごぬけ-さぎ【籠脱け詐欺】🔗⭐🔉

かごぬけ-さぎ [5] 【籠脱け詐欺】

言葉巧みに金品を受け取り,関係者を装って手近のビルなどに入り,ほかの出入り口から持ち逃げする犯罪。かごぬけ。

か-ごのう【過誤納】🔗⭐🔉

か-ごのう クワゴナフ [2] 【過誤納】

過納と誤納。「―金」

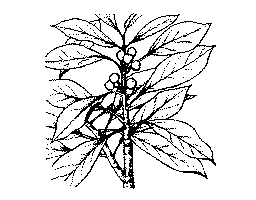

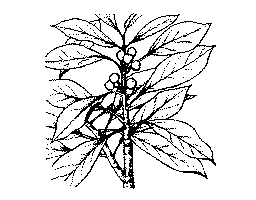

かご-の-き【鹿子の木】🔗⭐🔉

かご-の-き [3][1] 【鹿子の木】

クスノキ科の常緑高木。暖地に生える。樹皮が薄く円くはげ落ちて鹿の子模様になるのでこの名がある。雌雄異株。葉は広倒披針形で革質。夏,葉腋(ヨウエキ)に黄色の小花を密につけ,翌春,球形の赤熟する液果を結ぶ。コガノキ。カゴガシ。

鹿子の木

[図]

[図]

[図]

[図]

かこ-の-しま【可古の島】🔗⭐🔉

かこ-の-しま 【可古の島】

兵庫県中部を流れる加古川が播磨灘に注ぐ河口にあった島。南毘都麻(ナビツマ)の島。((歌枕))「心恋しき―見ゆ/万葉 253」

かご-の-とり【籠の鳥】🔗⭐🔉

かご-の-とり [0] 【籠の鳥】

(1)かごの中で飼われている鳥。

(2)身の自由を束縛されている者。特に,遊女・妾(メカケ)など。

かご-ぶね【籠船】🔗⭐🔉

かご-ぶね [3][0] 【籠船】

祭礼のとき,外形を船形に美しく飾りたて,地車(ジグルマ)を付けて引き歩くもの。飾り船。引き船。

かご-ぼり【籠彫(り)】🔗⭐🔉

かご-ぼり [0] 【籠彫(り)】

彫刻の技法の一。籠のように内部を透かし,立体的に彫り上げる方法。木鼻(キバナ)や書院造りの欄間の彫刻などに見られる。

かご-まくら【籠枕】🔗⭐🔉

かご-まくら [3] 【籠枕】

籐(トウ)や竹で編んだ枕。夏に用いる。[季]夏。

かご-みみ【籠耳】🔗⭐🔉

かご-みみ 【籠耳】

(かごが水をす通しにするように)聞いても,すぐに忘れてしまうこと。「身は聞下手のしかも―/徳和歌後万載集」

かご-め【籠目】🔗⭐🔉

かご-め [0] 【籠目】

(1)竹かごの編み目。

(2){(1)}を形象化した模様・家紋。

かごめ-どき【籠目土器】🔗⭐🔉

かごめ-どき [4] 【籠目土器】

植物で編んだ籠の形がついた土器。弥生土器や土師器(ハジキ)に例があり,籠で壺(ツボ)をくるんでいるものと,籠を型にして焼いたものがある。

かごめ-ぬり【籠目塗り】🔗⭐🔉

かごめ-ぬり [0] 【籠目塗り】

漆塗りの一種。竹の皮をはいだものを籠目に編み,その上に漆を塗り素地の籠目が見えるようにしたもの。

かごめ-かごめ🔗⭐🔉

かごめ-かごめ [0]

〔「かごめ」は「囲む」の命令形「囲め」の意か〕

子供の遊戯の一。しゃがんで目をふさいだ一人の周囲を数人の子供が両手をつないで輪になり,「かごめかごめ,かごの中の鳥はいついつ出やる。月夜の晩に鶴と亀がつうべった」と歌いながらめぐり,「うしろの正面だあれ」と言って止まり,輪の中の子供に後ろに立った者を当てさせる。

かご-や【駕籠屋】🔗⭐🔉

かご-や [0] 【駕籠屋】

(1)「駕籠舁(カ)き」に同じ。

(2)駕籠舁きを置き,客に駕籠を仕立てる家,または人。

かご-や【籠屋】🔗⭐🔉

かご-や [0] 【籠屋】

かごを作って売ることを業とする人。

かご-やか🔗⭐🔉

かご-やか (形動ナリ)

「かごか」に同じ。「うけばりたるさまにはあらず,―に局(ツボネ)住みにしなして/源氏(初音)」

かご-やく【駕籠役】🔗⭐🔉

かご-やく [0] 【駕籠役】

江戸時代,江戸などにおいて貸駕籠の営業者に課した税。

かご-わき【駕籠脇】🔗⭐🔉

かご-わき [0] 【駕籠脇】

(1)駕籠のそば。

(2)貴人の駕籠の左右に付き従って行く従者。

かご-わたし【籠渡し】🔗⭐🔉

かご-わたし [3] 【籠渡し】

断崖や急流などのため対岸に渡れない場所で,両岸に綱を渡して籠をつるし,中に人を入れて対岸から綱で引き寄せて渡す設備。ざる渡し。

かこわれ【囲われ】🔗⭐🔉

かこわれ カコハレ 【囲われ】

囲われている者。めかけ。「―者(モノ)」

か-ごん【過言】🔗⭐🔉

か-ごん クワ― [0] 【過言】

度を過ごした言葉。いいすぎ。「原因は政治の貧困にあるといっても―ではない」

かご【篭】(和英)🔗⭐🔉

かご【駕篭】(和英)🔗⭐🔉

かご【駕篭】

a palanquin;→英和

a sedan chair (いすかご).駕篭かき a palanquin bearer.

かご【加護】(和英)🔗⭐🔉

かご【加護】

divine protection.

かごう【化合】(和英)🔗⭐🔉

かごう【化合】

chemical combination.〜する combine.→英和

‖化合物 a (chemical) compound.

かごん【…と言っても過言ではない】(和英)🔗⭐🔉

かごん【…と言っても過言ではない】

It is not too much[It is no exaggeration]to say that…./It may fairly be said that….

大辞林に「かご」で始まるの検索結果 1-97。