複数辞典一括検索+![]()

![]()

かご【影】🔗⭐🔉

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【駕籠】🔗⭐🔉

かご【駕籠】

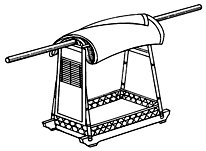

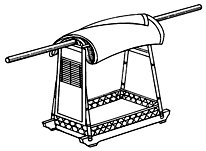

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】🔗⭐🔉

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】🔗⭐🔉

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】🔗⭐🔉

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

かご‐あぶみ【籠鐙】🔗⭐🔉

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ🔗⭐🔉

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】🔗⭐🔉

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

か‐ごう【下合】‥ガフ🔗⭐🔉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ🔗⭐🔉

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ🔗⭐🔉

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

かご‐うつし【籠写し】🔗⭐🔉

かご‐うつし【籠写し】

書画などを写すのに、中を空白にし、輪郭だけを線を用いて写しとること。また、その写しとったもの。かごぬき。ふたえがき。

かごう‐ぶつ【化合物】クワガフ‥🔗⭐🔉

かごう‐ぶつ【化合物】クワガフ‥

(compound)2種以上の元素が結合している物質。

⇒か‐ごう【化合】

かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】クワガフ‥ダウ‥🔗⭐🔉

かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】クワガフ‥ダウ‥

半導体の性質を示す化合物の総称。砒化ガリウム・硫化カドミウムなど。発光ダイオード・レーザー素子などに用いる。

⇒か‐ごう【化合】

かごか🔗⭐🔉

かごか

物かげになって、ひっそりとしたさま。静かにこもったさま。かごやか。源氏物語夕顔「あたりは人しげきやうに侍れど、いと―に侍ると聞えて」

かご‐かき【駕籠舁き】🔗⭐🔉

かご‐かき【駕籠舁き】

駕籠をかつぐ人夫。かごや。かごのもの。

⇒駕籠舁き駕籠に乗らず

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず

所有者はかえってそのものを自分の用に使用しないものである。

⇒かご‐かき【駕籠舁き】

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず🔗⭐🔉

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず

所有者はかえってそのものを自分の用に使用しないものである。

⇒かご‐かき【駕籠舁き】

かこ‐がしら【鉸具頭】

鉸具の、丸い金輪の部分。みずおがね。

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】

多数の線で籠の形とし、太い線1本のようにしたアンテナ。アンテナ容量を増す構造のもの。籠型空中線。

かこ‐がわ【加古川】‥ガハ

①丹波山地から流下し、兵庫県中央部を流れて高砂市で瀬戸内海に注ぐ川。

②兵庫県播磨平野南東部の市。中国街道の宿駅。鶴林寺、尾上神社の「尾上の松」が有名。海岸部に工業地帯が発達。人口26万7千。

かこがわ‐ほんぞう【加古川本蔵】‥ガハ‥ザウ

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。桃井若狭之介の家老。塩谷判官えんやはんがんが高師直こうのもろなおを刃傷の時、これを抱き止めたのを悔み、自ら大星力弥に刺される。

かこ‐かんりょう【過去完了】クワ‥クワンレウ

(past perfect)英文法などの時制の一つ。過去のある時点まである状態が続いていること、または過去のある時点までに動作が完了したことなどを表す。

かこ‐ぎめ【水夫極め・漁夫定め】

船主と漁夫との雇用契約。その際に行う共同飲食をもいう。

か‐こきゅう【過呼吸】クワ‥キフ

呼吸が亢進して換気量が増大し、血中炭酸ガスが減少してアルカリ血症を起こした状態。過換気症候群、薬剤による呼吸中枢刺激、心理的因子、妊娠、代謝性アシドーシスの代償などで起こる。

か‐こく【下刻】

川水が川底をけずって掘り下げる作用。下方侵食。

か‐こく【禾穀】クワ‥

①稲。

②稲・麦・アワ・ヒエ・キビ・トウモロコシなどの総称。穀類。

⇒かこく‐るい【禾穀類】

か‐こく【河谷】

河流が形成したひろい谷。

か‐こく【苛酷】

むごいこと。非常にきびしいこと。「―な刑罰」

か‐こく【家国】

①家と国。

②国家。

③故郷。

か‐こく【過刻】クワ‥

①予定した時間を過ぎること。

②さきほど。先刻。

か‐こく【過酷】クワ‥

なみはずれてむごいこと。きびしすぎること。「―な試練」

か‐こく【嘉穀】

よい穀物。めでたい穀物。稲をいう。

かご‐ぐさ【籠草】

部落共有の採草禁止地内で、秣まぐさ用として平常自由に草を採取し得る概量を示した言葉。

か‐こくほう【華国鋒】クワ‥

(Hua Guofeng)中国の政治家。山西交城の生れ。毛沢東の信任を得て1976年総理。四人組を打倒し、党主席を兼任。81年辞職。(1921〜)

華国鋒

提供:毎日新聞社

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

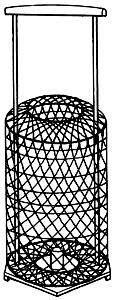

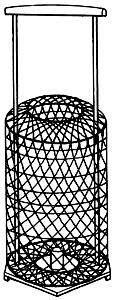

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

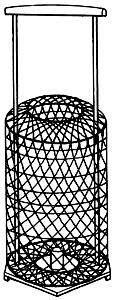

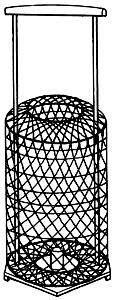

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】🔗⭐🔉

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】

多数の線で籠の形とし、太い線1本のようにしたアンテナ。アンテナ容量を増す構造のもの。籠型空中線。

かご‐ぐさ【籠草】🔗⭐🔉

かご‐ぐさ【籠草】

部落共有の採草禁止地内で、秣まぐさ用として平常自由に草を採取し得る概量を示した言葉。

かご‐こし【籠輿】🔗⭐🔉

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】🔗⭐🔉

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

かごしま【鹿児島】🔗⭐🔉

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】🔗⭐🔉

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】🔗⭐🔉

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】🔗⭐🔉

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】🔗⭐🔉

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】🔗⭐🔉

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かご‐そ【駕籠訴】🔗⭐🔉

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かご‐そう【駕籠送】🔗⭐🔉

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】🔗⭐🔉

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】🔗⭐🔉

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かご‐つるべ【籠釣瓶】🔗⭐🔉

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥🔗⭐🔉

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

○籠で水汲むかごでみずくむ🔗⭐🔉

○籠で水汲むかごでみずくむ

苦労しても功のないことのたとえ。「笊ざるで水汲む」とも。

⇒かご【籠】

か‐ごと【託言】

①かこつけて言う言葉。言いわけの言葉。口実。源氏物語夕顔「口疾きばかりを―にて取らす」

②非難。言いがかり。源氏物語夕顔「人をいたづらになしつる―負ひぬべきが」

③恨みごと。不平。愚痴。源氏物語手習「心ありて参り来むにだに、山深き道の、―は聞えつべし」

⇒かごと‐ばかり【託言許り】

かごと‐がま・し【託言がまし】

〔形シク〕

言いわけめいて聞こえる。不平がましい。源氏物語幻「つれづれと我が泣きくらす夏の日を―・しき虫の声かな」

かごと‐ばかり【託言許り】

申しわけ程度。ほんの少しばかり。形だけ。源氏物語夕顔「褶しびらだつもの―引きかけて」

⇒か‐ごと【託言】

かご‐ながもち【籠長持】

火災など非常の際、家財などを入れて運ぶ籠。目が粗く蓋がない。長持のように棒を通してかつぐ。用心籠。

か‐ごと【託言】🔗⭐🔉

か‐ごと【託言】

①かこつけて言う言葉。言いわけの言葉。口実。源氏物語夕顔「口疾きばかりを―にて取らす」

②非難。言いがかり。源氏物語夕顔「人をいたづらになしつる―負ひぬべきが」

③恨みごと。不平。愚痴。源氏物語手習「心ありて参り来むにだに、山深き道の、―は聞えつべし」

⇒かごと‐ばかり【託言許り】

かごと‐がま・し【託言がまし】🔗⭐🔉

かごと‐がま・し【託言がまし】

〔形シク〕

言いわけめいて聞こえる。不平がましい。源氏物語幻「つれづれと我が泣きくらす夏の日を―・しき虫の声かな」

かごと‐ばかり【託言許り】🔗⭐🔉

かごと‐ばかり【託言許り】

申しわけ程度。ほんの少しばかり。形だけ。源氏物語夕顔「褶しびらだつもの―引きかけて」

⇒か‐ごと【託言】

かご‐ながもち【籠長持】🔗⭐🔉

かご‐ながもち【籠長持】

火災など非常の際、家財などを入れて運ぶ籠。目が粗く蓋がない。長持のように棒を通してかつぐ。用心籠。

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと

人には境遇によって甚だしい差のあること。また、人と人との社会的なつながりを示すたとえ。

⇒かご【駕籠】

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと🔗⭐🔉

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと

人には境遇によって甚だしい差のあること。また、人と人との社会的なつながりを示すたとえ。

⇒かご【駕籠】

かご‐ぬき【籠抜き】

(→)籠写かごうつしに同じ。

かご‐ぬけ【籠脱け】

①軽業かるわざの一つ。身を躍らせて籠の中をくぐりぬける曲芸。

②駕籠かごや建物の一方の口から入り、他の口から抜け出て逃げること。

⇒かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

金品をあずかり、相手を表に待たせたまま建物に入り、裏から逃げて金品をだまし取ること。

⇒かご‐ぬけ【籠脱け】

かこ‐の‐しま【可古島】

播磨国(兵庫県)加古川河口の島。(歌枕)

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】

「かごかき」を親しんで呼ぶ称。

かご‐の‐とり【籠の鳥】

①籠に入れられて飼われる鳥。

②身の自由を束縛されている者。特に遊女。浄瑠璃、冥途飛脚「―なる梅川に焦れて通ふ里雀」

③1897年(明治30)頃に作られた国産の金属製玩具。鳥籠の内部に入れた作り物の鶯うぐいすなどが仕掛けによって体を動かしながらさえずるもの。

かご‐の‐もの【駕籠の者】

(→)「かごかき」に同じ。

かご‐ぬき【籠抜き】🔗⭐🔉

かご‐ぬき【籠抜き】

(→)籠写かごうつしに同じ。

かご‐ぬけ【籠脱け】🔗⭐🔉

かご‐ぬけ【籠脱け】

①軽業かるわざの一つ。身を躍らせて籠の中をくぐりぬける曲芸。

②駕籠かごや建物の一方の口から入り、他の口から抜け出て逃げること。

⇒かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】🔗⭐🔉

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

金品をあずかり、相手を表に待たせたまま建物に入り、裏から逃げて金品をだまし取ること。

⇒かご‐ぬけ【籠脱け】

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】🔗⭐🔉

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】

「かごかき」を親しんで呼ぶ称。

かご‐の‐とり【籠の鳥】🔗⭐🔉

かご‐の‐とり【籠の鳥】

①籠に入れられて飼われる鳥。

②身の自由を束縛されている者。特に遊女。浄瑠璃、冥途飛脚「―なる梅川に焦れて通ふ里雀」

③1897年(明治30)頃に作られた国産の金属製玩具。鳥籠の内部に入れた作り物の鶯うぐいすなどが仕掛けによって体を動かしながらさえずるもの。

広辞苑に「かご」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む