複数辞典一括検索+![]()

![]()

さん-しょう【三生】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [1] 【三生】

〔仏〕 前生・現生・後生の称。三世。

さん-しょう【三性】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [1][0] 【三性】

〔仏〕

(1)物事を宗教的倫理の立場から区別する三つの性質。善と悪と無記(善でも悪でもないもの)。

(2)唯識学派・華厳宗などで説く,この世の存在の三つの在り方。実体がないものを実在であると思い込む遍計所執性(ヘンゲシヨシユウシヨウ),事物が縁によって生まれたものであると知る依他起性(エタキシヨウ),完成された真の存在としての円成実性(エンジヨウジツシヨウ)。この三性をも空とする三無性と併せて説かれる。

さん-しょう【三省】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [1][0] 【三省】

(1)律令制下の中央官庁八省中で,重要な式部省・民部省・兵部省の称。

(2)中国唐代の官制で,重要な中書省・門下省・尚書省の称。

さん-しょう【三笑】🔗⭐🔉

さん-しょう ―セウ 【三笑】

⇒虎渓(コケイ)三笑

さん-しょう【三商】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [1] 【三商】

近世から明治にかけて,盗品などを扱う可能性のある三種の商売,質屋・古着屋・古道具屋をさした語。

さん-しょう【三唱】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [0] 【三唱】 (名)スル

三度となえること。「万歳を―する」

さん-しょう【三章】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [1][0] 【三章】

(1)三つの編章・箇条。

(2)簡明な規則。

さんしょう-の-ほう【三章の法】🔗⭐🔉

さんしょう-の-ほう ―シヤウ―ハフ [1] 【三章の法】

⇒法三章(ホウサンシヨウ)

さん-しょう【三焦】🔗⭐🔉

さん-しょう ―セウ [0] 【三焦】

漢方で,六腑の一。上焦(横隔膜より上部),中焦(上腹部),下焦(へそより下部)に分かれ,呼吸・消化・排泄をつかさどるという。みのわた。「雪噛砕く白泡に,―よしや尾は青柳の/浄瑠璃・鑓の権三(上)」

さん-しょう【三障】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [0] 【三障】

〔仏〕 仏道修行に対する三つの妨げ。

(1)煩悩障(ボンノウシヨウ)と,悪行である業障と,悪行の報いとして三悪道に生まれる報障。

(2)外部の対象におこす皮煩悩障と,心の分別から生じる肉煩悩障と,無明のおこす心煩悩障。

(3)密教で,三業と三密の一体化を妨げる我慢重障・嫉妬重障・貪欲重障。

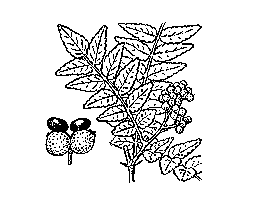

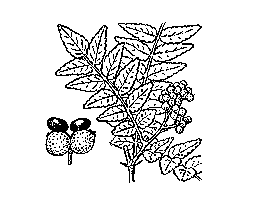

さん-しょう【山椒】🔗⭐🔉

さん-しょう ―セウ [0] 【山椒】

ミカン科の落葉低木。山中に自生し,また栽植される。枝にはとげがあり,葉は羽状複葉。雌雄異株。春,枝先に緑黄色の小花を密につける。果実は赤熟し,裂開して黒い種子を現す。若葉は香気が強く,「木の芽」といい,香味料にする。果実は香辛料にするほか,健胃・回虫駆除などの薬用。また,材はすりこ木にする。さんしょ。はじかみ。

〔「山椒の花」は [季]春。「山椒の実」は [季]秋〕

山椒

[図]

[図]

[図]

[図]

さんしょう-うお【山椒魚】🔗⭐🔉

さんしょう-うお ―セウウヲ [3] 【山椒魚】

(1)有尾目サンショウウオ科・アンビストマ科・プレソドン科の両生類の総称。体長10〜16センチメートル。外形はイモリに似るが,卵は多数が膠(ニカワ)質の卵嚢(ランノウ)に包まれ,体外受精を行うなどの点が異なる。サンショウウオ科にはハコネサンショウウオ・クロサンショウウオなど日本特産種が多い。別科のオオサンショウウオを含めていうこともある。古くから黒焼きや干物にして薬用とする。

(2)書名(別項参照)。

さんしょう-くい【山椒喰】🔗⭐🔉

さんしょう-くい ―セウクヒ [3] 【山椒喰】

スズメ目サンショウクイ科の小鳥。全長約20センチメートル。背面は灰色,前額と腹面は白。日本では夏鳥として本州以南の低山帯で繁殖し,冬は東南アジアに渡る。ヒリリン,ヒリリンと鳴く声からこの名があるという。

さんしょう-ばら【山椒薔薇】🔗⭐🔉

さんしょう-ばら ―セウ― [3] 【山椒薔薇】

バラ科の落葉低木。箱根・富士地方に自生。枝にはとげが多い。葉はサンショウに似る。初夏,枝頂に淡紅色の五弁花を開く。果実は球形でとげが多い。

さんしょう-びょう【山椒鋲】🔗⭐🔉

さんしょう-びょう ―セウビヤウ [3] 【山椒鋲】

腰板・戸袋などの板を張るときに用いる,頭部の丸い化粧釘(クギ)。蟹目(カニメ)釘。

さんしょう-みそ【山椒味噌】🔗⭐🔉

さんしょう-みそ ―セウ― [5] 【山椒味噌】

サンショウの若葉や実をすりまぜた味噌。田楽などに塗る。

さんしょう-も【山椒藻】🔗⭐🔉

さんしょう-も ―セウ― [3] 【山椒藻】

サンショウモ目の水生シダ植物。水田や池沼に群生して浮かぶ。葉は短い茎の上に三個輪生するが,一個は根状に変化し水中に垂れ,全体として羽状複葉に見え,サンショウの葉に似る。秋,大小二種の胞子嚢(ホウシノウ)をつける。ムカデモ。

山椒藻

[図]

[図]

[図]

[図]

さん-しょう【参照】🔗⭐🔉

さん-しょう ―セウ [0] 【参照】 (名)スル

他のものと照らし合わせてみること。「第一章を―せよ」「―項目」

さん-しょう【賛称・讃称】🔗⭐🔉

さん-しょう [0] 【賛称・讃称】 (名)スル

ほめたたえること。称賛。「『妹はえらい』と―したと云ふ/思出の記(蘆花)」

さん-しょう【賛頌・讃頌】🔗⭐🔉

さん-しょう [0] 【賛頌・讃頌】 (名)スル

言葉を尽くし,また歌などに作ってほめたたえること。

さん-しょう【賛賞・讃賞】🔗⭐🔉

さん-しょう ―シヤウ [0] 【賛賞・讃賞】 (名)スル

ほめたたえること。賞賛。「ストラウスの音楽の不調和無形式を―した/あめりか物語(荷風)」

さんしょううお【山椒魚】🔗⭐🔉

さんしょううお サンセウウヲ 【山椒魚】

小説。井伏鱒二作。1923年(大正12)「世紀」に発表。岩屋から出られなくなった絶望的な状況の山椒魚をユーモラスな筆致で描く。

さんしょうだゆう【山椒太夫・山椒大夫】🔗⭐🔉

さんしょうだゆう サンセウダイフ 【山椒太夫・山椒大夫】

〔「山荘太夫」「三荘大夫」とも書く〕

丹後国由良(ユラ)に伝わる伝説上の長者。陸奥(ムツ)国の岩城判官正氏は讒言によって筑紫に流されるが,その子安寿姫と厨子王は母とともに父を尋ねて流浪の旅に出て直江津に至る。そこで人買い山岡太夫にだまされ,母は佐渡へ,二人は由良の山椒太夫に売られて,奴婢として酷使される。のち厨子王は太夫のもとを逃れて京に上り,出世して丹後・越後・佐渡を賜り,母子再会を遂げ,山椒太夫を討って仇を報いる。説経節・浄瑠璃などに採られて流行し,森鴎外の小説の題材ともなった。

さんしょうてい【三笑亭】🔗⭐🔉

さんしょうてい サンセウテイ 【三笑亭】

落語家の亭号。

さんしょうてい-からく【三笑亭可楽】🔗⭐🔉

さんしょうてい-からく サンセウテイ― 【三笑亭可楽】

(初世)(1777-1833) 落語家。通称,京屋又五郎。江戸日本橋馬喰町の生まれ。櫛(クシ)屋の職人より落語家となる。寄席に出演し,三題噺(バナシ)の創始などで知られる。江戸落語中興の祖。著「山しょ味噌」など。

さんしょう-ていけい【産消提携】🔗⭐🔉

さんしょう-ていけい サンセウ― [5] 【産消提携】

生鮮食料品の流通を市場にゆだねずに,農協・漁協などの生産者集団と消費者集団の直接的な結びつきによって行い,安全性の確保,適正な価格協議などをめざす運動。

さんしょう【山椒】(和英)🔗⭐🔉

さんしょう【山椒】

《植》a Japanese pepper.

さんしょううお【山椒魚】(和英)🔗⭐🔉

さんしょううお【山椒魚】

a (giant) salamander.

大辞林に「さんしょう」で始まるの検索結果 1-29。