複数辞典一括検索+![]()

![]()

さん‐しょう【三生】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三生】‥シヤウ

〔仏〕前生(過去)・現生(現在)・後生(未来)の総称。

さん‐しょう【三性】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三性】‥シヤウ

〔仏〕

①諸法の性質を宗教倫理的観点から分類したもので、善性・悪性・無記性(中性)の総称。

②唯識説で説く現象世界の三つの見方。すなわち遍計所執性・依他起性・円成実性。

さん‐しょう【三省】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三省】‥シヤウ

①太政官八省中の式部省・民部省・兵部省の称。

②唐制で、中書省・門下省・尚書省の称。

③⇒さんせい

さん‐しょう【三笑】‥セウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三笑】‥セウ

(→)虎渓三笑こけいさんしょうに同じ。

さん‐しょう【三商】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三商】‥シヤウ

江戸時代、質屋・古着屋・古道具屋の総称。

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ

3度となえること。「万歳―」

さん‐しょう【三章】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三章】‥シヤウ

3個の編章や箇条かじょう。簡明な規則。「法―」

さん‐しょう【三焦】‥セウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三焦】‥セウ

漢方でいう六腑の一つ。上中下に分かれ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。その実態は概念的なもので、無形有用(形がなく働きがある)のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。三膲。みのわた。

さん‐しょう【三証】🔗⭐🔉

さん‐しょう【三証】

〔仏〕真理性を理論によって証明する理証と、経文に求める文証と、現実によって実証される現証の三つ。三証が具足することで真理性が完全に証明される。

さん‐しょう【三障】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三障】‥シヤウ

〔仏〕正道・善心を害する三つのさわり。

㋐煩悩障すなわち貪瞋痴とんじんちの惑と、業障すなわち五逆・十悪の業と、報障すなわち地獄・餓鬼・畜生の苦報。

㋑六塵に対して起こる貪瞋痴のような皮煩悩と、断常・有無などのような内心の分別から起こる肉煩悩と、無明から起こる心煩悩。

㋒我慢重障と嫉妬重障と貪欲重障。

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ

若死にした者の3種別、すなわち長殤(16〜19歳)・中殤(12〜15歳)・下殤(8〜11歳)。

さん‐しょう【山椒】‥セウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。日本の各地、中国・朝鮮半島に自生。高さ約3メートル。枝にとげが多い。葉は小形の羽状複葉。春、黄色の小花を開く。雌雄異株。乾果は裂けて黒い種子を散らす。葉と果実は香気と辛味が強く、芽は「木の芽」と称して香味料に、果実は香味料および健胃・回虫駆除薬に、材はすりこぎにする。古称、はじかみ。川薑かわはじかみ。漢名、蜀椒。「山椒の芽」は〈[季]春〉。「山椒の花」は〈[季]夏〉。「山椒の実」は〈[季]秋〉。

サンショウ

撮影:関戸 勇

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

さん‐しょう【参照】‥セウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐しょう【賛頌・讃頌】🔗⭐🔉

さん‐しょう【賛頌・讃頌】

人の徳を歌などにつくり、ことばをつくして、ほめたたえること。

さん‐しょう【讃称】🔗⭐🔉

さん‐しょう【讃称】

ほめたたえること。

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ

ほめたたえること。

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ🔗⭐🔉

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ

サンショウウオ目のうち、サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などの両生類の総称。日本各地で山間の渓流・湿地にすみ、幼生は外鰓がいさいを持つ。クロサンショウウオ・ハコネサンショウウオ・ヒダサンショウウオなど、日本に十数種。なお、サンショウウオ目はイモリ類を含む。ハタケドジョウ。椒魚はじかみうお。油魚あぶらめ。

はこねさんしょううお

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

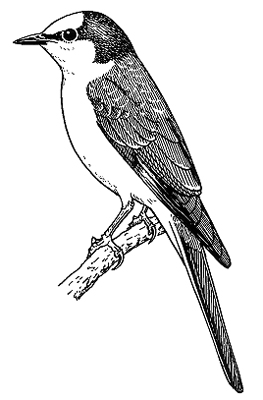

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ🔗⭐🔉

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ

スズメ目サンショウクイ科の鳥。小形で、スズメぐらい。背は灰色、腹は白色。本州以南に繁殖し、低地・低山の樹林にすむ。飛びながら「ひりんひりん」と鳴くので「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という語を連想させた名という。

さんしょうくい(雄)

サンショウクイ

提供:OPO

サンショウクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

サンショウクイ

提供:OPO

サンショウクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥🔗⭐🔉

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥

サンショウの若葉・果皮を用いて、香味をつけた醤油。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ🔗⭐🔉

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ

丹後国加佐郡由良に住んで、強欲非道の富者として伝えられる人。(この名は由良長者の話を語り歩いた太夫の称に由来するかという)讒ざんによって筑紫に流された陸奥太守の子の安寿姫と厨子王は、母と共に父を尋ねる途中人買い山岡太夫の手に渡り、母は佐渡へ、2子は山椒太夫に売られる。姉は弟を逃がして死んだが、厨子王は京都に上り、山椒太夫・山岡太夫を誅し、仇を報いたという。中世以来、小説・演劇の題材となり、森鴎外にも作品がある。山荘太夫・三庄太夫とも書く。

→文献資料[山椒大夫]

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥🔗⭐🔉

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥

落語家。

①(初代)通称、京屋又五郎。江戸の生れ。1798年(寛政10)江戸下谷の寄席に出演、以後各地を巡業。軽口頓作の才があり、咄本・滑稽本を著し、門人を育成。(1777〜1833)

②(7代)本名、玉井長之助。東京生れ。当り芸「うどんや」「猫久」など。(1886〜1944)

③(8代)本名、麹地きくち元吉。東京生れ。当り芸「らくだ」「反魂香」など。(1898〜1964)

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥🔗⭐🔉

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥

生産者と消費者が直接農産物を取引すること。日本の有機農業運動が広がる過程で、1970年代中頃に自然発生的に生まれた。→産直

○山椒は小粒でもぴりりと辛いさんしょうはこつぶでもぴりりとからい🔗⭐🔉

○山椒は小粒でもぴりりと辛いさんしょうはこつぶでもぴりりとからい

身は小柄でも、鋭い気性やすぐれた才能があって、侮ることができないのにいう。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐ばら【山椒薔薇】‥セウ‥

バラ科の落葉低木。富士・箱根地方の特産。高さ約2〜5メートル、枝にとげが多い。葉は羽状複葉でサンショウに似る。初夏、淡紅色の美花を開き、とげの多い果実を結ぶ。観賞用に栽培。

さんしょうばら

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ

頭を山椒の果実ほどの半球形に作った鋲。湯殿の腰羽目または戸袋などの板を張るのに用いる化粧釘。→太鼓鋲。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】‥デウ‥

平安末・鎌倉時代、京都三条にあった仏所。長勢を祖とする。→円派えんぱ。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐まいり【山上参り】‥ジヤウマヰリ

(→)「行者ぎょうじゃ参り」に同じ。山上詣もうで。浄瑠璃、源平布引滝「―が有るかして」

⇒さん‐じょう【山上】

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥

サンショウの果皮または若葉をすりまぜ香味をつけた味噌。

⇒さん‐しょう【山椒】

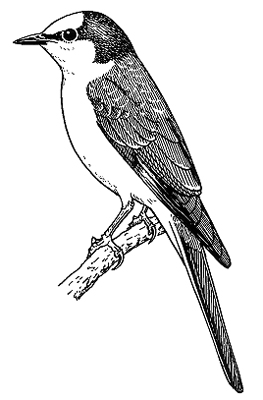

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥

サンショウモ科の水生シダ。水田・池沼の水面を漂う。葉は三輪生。左右に浮葉、根状に分枝した水葉が水中に垂れる。秋、水葉に大小2種の嚢果を生じ、胞子嚢を群生。

さんしょうも

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ

頭を山椒の果実ほどの半球形に作った鋲。湯殿の腰羽目または戸袋などの板を張るのに用いる化粧釘。→太鼓鋲。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】‥デウ‥

平安末・鎌倉時代、京都三条にあった仏所。長勢を祖とする。→円派えんぱ。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐まいり【山上参り】‥ジヤウマヰリ

(→)「行者ぎょうじゃ参り」に同じ。山上詣もうで。浄瑠璃、源平布引滝「―が有るかして」

⇒さん‐じょう【山上】

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥

サンショウの果皮または若葉をすりまぜ香味をつけた味噌。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥

サンショウモ科の水生シダ。水田・池沼の水面を漂う。葉は三輪生。左右に浮葉、根状に分枝した水葉が水中に垂れる。秋、水葉に大小2種の嚢果を生じ、胞子嚢を群生。

さんしょうも

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐もの【三条物】‥デウ‥

三条小鍛冶こかじの門流が作った刀剣類。三条派。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐りゅう【三条流】‥デウリウ

和様書道の一派。尊鎮流あるいは勅筆流から出て一派を成した三条西実隆の流派。逍遥院流とも。

⇒さんじょう【三条】

さん‐しょく【三色】

①3種の色。さんしき。

②三原色。

⇒さんしょく‐き【三色旗】

⇒さんしょく‐すみれ【三色菫】

⇒さんしょく‐せつ【三色説】

⇒さんしょく‐ばん【三色版】

さん‐しょく【三食】

朝昼晩3度の食事。また、3回分の食事。「―昼寝付」

さん‐しょく【三職】

①(→)三管領さんかんれいに同じ。

②明治政府最初の最高政治機関で、総裁・議定ぎじょう・参与の総称。慶応3年(1867)12月9日の王政復古クーデターで設置、翌年廃止。

③1871〜85年(明治4〜18)太政大臣・左右大臣・参議の総称。

さん‐しょく【山色】

山のいろ。山のけしき。「渓声―」

さん‐しょく【蚕食】

蚕が桑の葉を食うように、片端から次第に他国または他人の領域を侵略すること。「市場を―する」

さん‐しょく【蚕織】

養蚕と機織。

さん‐じょく【産褥】

出産の時に産婦の用いるねどこ。

⇒さんじょく‐き【産褥期】

⇒さんじょく‐ねつ【産褥熱】

ざん‐しょく【残蝕】

そこないくいこむこと。侵蝕。

ざん‐しょく【残燭】

(夜明けまで)消え残ったともしび。

ざん‐しょく【慙色】

恥じ入った様子。

さんしょく‐き【三色旗】

3種の色に染めた旗。フランス共和国・旧ロシア帝国・ロシア連邦共和国・旧ドイツ帝国・ドイツ連邦共和国の国旗の類。特にフランスの三色旗(トリコロールtricolore フランス)を指す。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐き【産褥期】

分娩後、母体が常態に回復するまでの期間。通常6〜8週間とする。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐すみれ【三色菫】

パンジーの別称。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょく‐せつ【三色説】

色覚に関するヤングの学説ならびにそれに修正を加えたヤング‐ヘルムホルツの学説。赤・緑および青の3種の原色を考え、これに対応する3種の光受容器(網膜の錐体すいたい細胞)が、波長によって種々の程度に興奮する結果、各種の色調と飽和度とを生ずるとする説。三原色説。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐ねつ【産褥熱】

産褥期に産道の創傷から連鎖球菌などが侵入して起こる発熱性の疾病。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐ばん【三色版】

カラー印刷法の一つ。黄・マゼンタ・シアンの三原色を重ね刷りして、原画の色彩を再現する製版・印刷法。現在はほとんど用いられず、多くは黒を加えた四色版を使用。三色写真版。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょ‐ごんげん【三所権現】

熊野三所権現のこと。

⇒さん‐しょ【三所】

さんじょ‐ずいじん【散所随身】

自己の直属する官庁に出仕しないで、摂関・大臣・大将家などに従属して雑役に従う随身。

⇒さん‐じょ【散所】

さんしょ‐どんや【三所問屋】

江戸時代、大坂の青物・川魚・実綿みわた(種子のついた綿)の問屋の称。後にはもっぱら実綿問屋を指した。三所綿問屋。

⇒さん‐しょ【三所】

サン‐ジョン‐ペルス【Saint-John Perse】

フランスの詩人・外交官。カリブ海の島グアドループの出身。白人だが、カリブ海の現代黒人文学に絶大な影響を及ぼした。ノーベル賞。(1887〜1975)

さん・じる【参じる】

〔自上一〕

(→)「参ずる」に同じ。

さん・じる【散じる】

〔自他上一〕

(→)「散ずる」に同じ。

さんしろう【三四郎】‥ラウ

小説。夏目漱石作。1908年(明治41)朝日新聞に連載。九州から上京した大学生小川三四郎の青春を描き、当代の文明を批評。

→文献資料[三四郎]

さん‐しん【三辰】

日と月と星(北斗七星)の称。

さん‐しん【三信】

〔仏〕阿弥陀仏を信ずる心を三方面から見たもの。至心・信楽しんぎょう・欲生よくしょう。無量寿経に説く阿弥陀仏の第十八願に出る。

さん‐しん【三津】

(→)三箇津さんがのつに同じ。

さん‐しん【三振】

野球で、打者が第三ストライクをとられてアウトになること。「見逃しの―」

さん‐しん【三晋】

春秋時代の末、前403年、晋の三卿、すなわち魏斯(文侯)・趙籍(烈侯)・韓虔かんけん(景侯)がそれぞれ建てた魏・趙・韓の三国。

さん‐しん【三線】

沖縄・奄美の弦楽器。形は三味線と似ているが、胴枠が丸く全体にやや小さい。胴に蛇皮じゃびを張るので本土では蛇皮線とも俗称する。撥ばちを用いず、沖縄では大きな指形の義甲を人差指にはめて弾き、奄美では竹ひごで弾く。さむしる。

三線

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐もの【三条物】‥デウ‥

三条小鍛冶こかじの門流が作った刀剣類。三条派。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐りゅう【三条流】‥デウリウ

和様書道の一派。尊鎮流あるいは勅筆流から出て一派を成した三条西実隆の流派。逍遥院流とも。

⇒さんじょう【三条】

さん‐しょく【三色】

①3種の色。さんしき。

②三原色。

⇒さんしょく‐き【三色旗】

⇒さんしょく‐すみれ【三色菫】

⇒さんしょく‐せつ【三色説】

⇒さんしょく‐ばん【三色版】

さん‐しょく【三食】

朝昼晩3度の食事。また、3回分の食事。「―昼寝付」

さん‐しょく【三職】

①(→)三管領さんかんれいに同じ。

②明治政府最初の最高政治機関で、総裁・議定ぎじょう・参与の総称。慶応3年(1867)12月9日の王政復古クーデターで設置、翌年廃止。

③1871〜85年(明治4〜18)太政大臣・左右大臣・参議の総称。

さん‐しょく【山色】

山のいろ。山のけしき。「渓声―」

さん‐しょく【蚕食】

蚕が桑の葉を食うように、片端から次第に他国または他人の領域を侵略すること。「市場を―する」

さん‐しょく【蚕織】

養蚕と機織。

さん‐じょく【産褥】

出産の時に産婦の用いるねどこ。

⇒さんじょく‐き【産褥期】

⇒さんじょく‐ねつ【産褥熱】

ざん‐しょく【残蝕】

そこないくいこむこと。侵蝕。

ざん‐しょく【残燭】

(夜明けまで)消え残ったともしび。

ざん‐しょく【慙色】

恥じ入った様子。

さんしょく‐き【三色旗】

3種の色に染めた旗。フランス共和国・旧ロシア帝国・ロシア連邦共和国・旧ドイツ帝国・ドイツ連邦共和国の国旗の類。特にフランスの三色旗(トリコロールtricolore フランス)を指す。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐き【産褥期】

分娩後、母体が常態に回復するまでの期間。通常6〜8週間とする。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐すみれ【三色菫】

パンジーの別称。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょく‐せつ【三色説】

色覚に関するヤングの学説ならびにそれに修正を加えたヤング‐ヘルムホルツの学説。赤・緑および青の3種の原色を考え、これに対応する3種の光受容器(網膜の錐体すいたい細胞)が、波長によって種々の程度に興奮する結果、各種の色調と飽和度とを生ずるとする説。三原色説。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐ねつ【産褥熱】

産褥期に産道の創傷から連鎖球菌などが侵入して起こる発熱性の疾病。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐ばん【三色版】

カラー印刷法の一つ。黄・マゼンタ・シアンの三原色を重ね刷りして、原画の色彩を再現する製版・印刷法。現在はほとんど用いられず、多くは黒を加えた四色版を使用。三色写真版。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょ‐ごんげん【三所権現】

熊野三所権現のこと。

⇒さん‐しょ【三所】

さんじょ‐ずいじん【散所随身】

自己の直属する官庁に出仕しないで、摂関・大臣・大将家などに従属して雑役に従う随身。

⇒さん‐じょ【散所】

さんしょ‐どんや【三所問屋】

江戸時代、大坂の青物・川魚・実綿みわた(種子のついた綿)の問屋の称。後にはもっぱら実綿問屋を指した。三所綿問屋。

⇒さん‐しょ【三所】

サン‐ジョン‐ペルス【Saint-John Perse】

フランスの詩人・外交官。カリブ海の島グアドループの出身。白人だが、カリブ海の現代黒人文学に絶大な影響を及ぼした。ノーベル賞。(1887〜1975)

さん・じる【参じる】

〔自上一〕

(→)「参ずる」に同じ。

さん・じる【散じる】

〔自他上一〕

(→)「散ずる」に同じ。

さんしろう【三四郎】‥ラウ

小説。夏目漱石作。1908年(明治41)朝日新聞に連載。九州から上京した大学生小川三四郎の青春を描き、当代の文明を批評。

→文献資料[三四郎]

さん‐しん【三辰】

日と月と星(北斗七星)の称。

さん‐しん【三信】

〔仏〕阿弥陀仏を信ずる心を三方面から見たもの。至心・信楽しんぎょう・欲生よくしょう。無量寿経に説く阿弥陀仏の第十八願に出る。

さん‐しん【三津】

(→)三箇津さんがのつに同じ。

さん‐しん【三振】

野球で、打者が第三ストライクをとられてアウトになること。「見逃しの―」

さん‐しん【三晋】

春秋時代の末、前403年、晋の三卿、すなわち魏斯(文侯)・趙籍(烈侯)・韓虔かんけん(景侯)がそれぞれ建てた魏・趙・韓の三国。

さん‐しん【三線】

沖縄・奄美の弦楽器。形は三味線と似ているが、胴枠が丸く全体にやや小さい。胴に蛇皮じゃびを張るので本土では蛇皮線とも俗称する。撥ばちを用いず、沖縄では大きな指形の義甲を人差指にはめて弾き、奄美では竹ひごで弾く。さむしる。

三線

さん‐しん【三親】

きわめて親しい三つの関係。すなわち父子・夫婦・兄弟。

さん‐しん【参進】

神前や貴人の前に進み出ること。

さん‐しん【参審】

一般市民が職業裁判官とともに一つの合議体を構成し裁判する制度。この市民を参審員という。司法に対する市民参加の一形態。ドイツで創始。→陪審

さん‐じん【三心】

〔仏〕念仏者が必ず起こさなければならない三つの心。観無量寿経に説く至誠しじょう心・深心・回向発願心。

さん‐じん【三身】

〔仏〕三種の仏身。三身仏。法身ほっしん・報身・応身が最も一般的であるが、自性身・受用身・変化身、法身・応身・化身などを意味することもある。

⇒さんじん‐えんまん【三身円満】

さん‐じん【三神】

三柱の神。造化の三神、和歌三神など。

さん‐じん【山人】

①山中に隠棲いんせいする人。

②文人・墨客の雅号に添えて用いる語。「紅葉―」

さん‐じん【山神】

山に鎮座する神。やまのかみ。

さん‐じん【参陣】‥ヂン

軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉

さん‐じん【散人】

①役に立たない人。無能の人。

②世事を離れて気楽にくらす人。官途に仕えない人。散士。閑人。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「この度我等お暇下され世の―とはなつたれども」

③文人・墨客の雅号の下に添える語。「荷風―」

ざん‐しん【残心】

①心のこり。みれん。

②剣道で、撃突した後、敵の反撃に備える心の構え。弓道で矢を射放した後の反応にこたえる構え。

ざん‐しん【斬新】

趣向のきわだって新しいこと。「―なアイディア」

⇒ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

ざん‐しん【讒心】

讒言をしようとする心。

ざん‐しん【讒臣】

讒言する臣下。

ざん‐じん【讒人】

うまく悪口を言って、善良な人をおとしいれる人。讒者。

さんじん‐えんまん【三身円満】‥ヱン‥

〔仏〕法・報・応の三身を完全に具有していること。平家物語2「―の覚王なり」

⇒さん‐じん【三身】

ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

これまでにないような着想で、人をあっと驚かせるさま。「―なデザイン」

⇒ざん‐しん【斬新】

さん‐しんざん【三神山】

①中国で、東方絶海の中央にあって、仙人の住むと伝えられた、蓬莱ほうらい・方丈・瀛州えいしゅうの三山の総称。三山。三島。

②日本で、富士・熊野・熱田の三山。祝賀の画題とする。

さんしん‐せいど【三審制度】

裁判の慎重を期するため、訴訟当事者に、同一事件で異なる階級の裁判所の審理・裁判を3回受ける機会を与える制度。例えば判決手続において控訴・上告を認めるのがこれに当たる。→審級

さんじん‐そう【三世相】‥サウ

(過去・現在・未来を見通す意)沖縄地方で、易者。しむちい(書物)・むぬし(物知り)ともいわれ、運勢判断・風水(墓・建物の吉凶)判断などを主とする。

さん‐しんとう【三親等】

親等の一つ。直系では、自己または配偶者から3世代を隔てる尊属または卑属、すなわち曾祖父母または曾孫との関係。また、傍系では伯叔父母・甥おい姪めいとの関係。→親族

さん‐しんぽう【三新法】‥パフ

1878年(明治11)に施行された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。近代日本最初の統一的地方行財政制度。地方三新法。

さん・す

〔他サ変〕

(サシャンスの約)江戸時代の上方の遊女の語で、「する」の尊敬語。なさいます。

さん・す【賛す】

〔他サ変〕

①力をそえて助ける。

②同意する。賛成する。

③(→)「讃す」に同じ。

④画に賛を書く。

さん・す【簒す】

〔他サ変〕

うばう。うばいとる。

さん・す【讃す】

〔他サ変〕

ほめる。たたえる。太平記37「是を―・せば自らことばのまさに卑しからんことを恥なん」

さんす

〔助動〕

(サシャンスの約)動詞の未然形に付いて敬意を表す。…なさいます。浄瑠璃、心中天の網島「顔も細りやつれさんした」→んす

さん‐ず【三途】‥ヅ

〔仏〕

①悪業をなした者が死後に赴く三つのあり方。猛火に焼かれる火途(地獄道)と、互いに相食む血途けちず(畜生道)と、刀・剣・杖などで迫害される刀途(餓鬼道)。三悪道。三悪趣。

②三途の川のこと。梁塵秘抄「―の扉を押し開き猛火の炎をかき分けて」

⇒さんず‐の‐かわ【三途の川】

⇒さんず‐の‐やみ【三途の闇】

さん‐ず【三頭・三図】‥ヅ

馬の背の尻の方の、骨が盛り上がって高くなった所。義経記4「馬の―に猪の目の隠るる程打ち貫き」

ざん・す

〔他サ変〕

(ゴザンスの転。江戸吉原丁子屋の遊女言葉に始まる)あります。ございます。

ざんす

〔助動〕

(デゴザンスの転)指定・叙述を丁寧に表す。でございます。です。傾城買四十八手「おたのしみざんすね」

さん‐すい【山水】

①山と水。

②山と水とを備えた景色。また、その絵。

③山間の水。やまみず。

④築山つきやまと池とがある庭園。

⑤ものさびたさま。わびしいさま。また、みすぼらしいさま。浄瑠璃、曾我扇八景「夏冬なしに涼しさうな―な住家」

⇒さんすい‐おとこ【山水男】

⇒さんすい‐が【山水画】

⇒さんすい‐し【山水詩】

さん‐すい【撒水】

(サッスイの誤読。「散水」とも書く)水をまくこと。「庭に―する」

⇒さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

さん‐すい【爨炊】

めしを炊くこと。めし炊き。炊事。

さん‐ずい【三水】

①漢字の偏の一つ。「波」「海」などの偏の「氵」の称。さんずいへん。

②酒の隠語。酉水。水鳥すいちょう。

⇒さんずい‐へん【三水偏】

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ

貧相な男。おちぶれた姿の男。浄瑠璃、傾城反魂香「身こそ墨絵の―」

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐が【山水画】‥グワ

自然の景色を描いた絵。人物画・花鳥画と共に東洋画の三大部門の一つ。山水。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐し【山水詩】

自然の風景美を詠みこんだ漢詩。六朝宋の謝霊運を開祖とする。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

道路面の清掃のため、水をまきながら走る車。水撒まき自動車。〈[季]夏〉

⇒さん‐すい【撒水】

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ

中江兆民著の政論書。1887年(明治20)刊。急進的民主制を主張する洋学紳士と対外進出論の豪傑君とが、漸進的立憲君主制を説く南海先生を訪ねて議論する趣向で、日本の進路について問題を提起。

→文献資料[三酔人経綸問答]

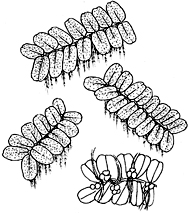

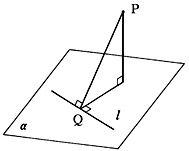

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】

平面α上にない点Pとα上の点Qを結ぶ。Qを通りPQに垂直なα上の直線をlとし、Qを通りlに垂直なα上の直線をひく。Pからその直線へ垂線をおろせば、それは平面αに直交するという定理。

三垂線の定理

さん‐しん【三親】

きわめて親しい三つの関係。すなわち父子・夫婦・兄弟。

さん‐しん【参進】

神前や貴人の前に進み出ること。

さん‐しん【参審】

一般市民が職業裁判官とともに一つの合議体を構成し裁判する制度。この市民を参審員という。司法に対する市民参加の一形態。ドイツで創始。→陪審

さん‐じん【三心】

〔仏〕念仏者が必ず起こさなければならない三つの心。観無量寿経に説く至誠しじょう心・深心・回向発願心。

さん‐じん【三身】

〔仏〕三種の仏身。三身仏。法身ほっしん・報身・応身が最も一般的であるが、自性身・受用身・変化身、法身・応身・化身などを意味することもある。

⇒さんじん‐えんまん【三身円満】

さん‐じん【三神】

三柱の神。造化の三神、和歌三神など。

さん‐じん【山人】

①山中に隠棲いんせいする人。

②文人・墨客の雅号に添えて用いる語。「紅葉―」

さん‐じん【山神】

山に鎮座する神。やまのかみ。

さん‐じん【参陣】‥ヂン

軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉

さん‐じん【散人】

①役に立たない人。無能の人。

②世事を離れて気楽にくらす人。官途に仕えない人。散士。閑人。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「この度我等お暇下され世の―とはなつたれども」

③文人・墨客の雅号の下に添える語。「荷風―」

ざん‐しん【残心】

①心のこり。みれん。

②剣道で、撃突した後、敵の反撃に備える心の構え。弓道で矢を射放した後の反応にこたえる構え。

ざん‐しん【斬新】

趣向のきわだって新しいこと。「―なアイディア」

⇒ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

ざん‐しん【讒心】

讒言をしようとする心。

ざん‐しん【讒臣】

讒言する臣下。

ざん‐じん【讒人】

うまく悪口を言って、善良な人をおとしいれる人。讒者。

さんじん‐えんまん【三身円満】‥ヱン‥

〔仏〕法・報・応の三身を完全に具有していること。平家物語2「―の覚王なり」

⇒さん‐じん【三身】

ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

これまでにないような着想で、人をあっと驚かせるさま。「―なデザイン」

⇒ざん‐しん【斬新】

さん‐しんざん【三神山】

①中国で、東方絶海の中央にあって、仙人の住むと伝えられた、蓬莱ほうらい・方丈・瀛州えいしゅうの三山の総称。三山。三島。

②日本で、富士・熊野・熱田の三山。祝賀の画題とする。

さんしん‐せいど【三審制度】

裁判の慎重を期するため、訴訟当事者に、同一事件で異なる階級の裁判所の審理・裁判を3回受ける機会を与える制度。例えば判決手続において控訴・上告を認めるのがこれに当たる。→審級

さんじん‐そう【三世相】‥サウ

(過去・現在・未来を見通す意)沖縄地方で、易者。しむちい(書物)・むぬし(物知り)ともいわれ、運勢判断・風水(墓・建物の吉凶)判断などを主とする。

さん‐しんとう【三親等】

親等の一つ。直系では、自己または配偶者から3世代を隔てる尊属または卑属、すなわち曾祖父母または曾孫との関係。また、傍系では伯叔父母・甥おい姪めいとの関係。→親族

さん‐しんぽう【三新法】‥パフ

1878年(明治11)に施行された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。近代日本最初の統一的地方行財政制度。地方三新法。

さん・す

〔他サ変〕

(サシャンスの約)江戸時代の上方の遊女の語で、「する」の尊敬語。なさいます。

さん・す【賛す】

〔他サ変〕

①力をそえて助ける。

②同意する。賛成する。

③(→)「讃す」に同じ。

④画に賛を書く。

さん・す【簒す】

〔他サ変〕

うばう。うばいとる。

さん・す【讃す】

〔他サ変〕

ほめる。たたえる。太平記37「是を―・せば自らことばのまさに卑しからんことを恥なん」

さんす

〔助動〕

(サシャンスの約)動詞の未然形に付いて敬意を表す。…なさいます。浄瑠璃、心中天の網島「顔も細りやつれさんした」→んす

さん‐ず【三途】‥ヅ

〔仏〕

①悪業をなした者が死後に赴く三つのあり方。猛火に焼かれる火途(地獄道)と、互いに相食む血途けちず(畜生道)と、刀・剣・杖などで迫害される刀途(餓鬼道)。三悪道。三悪趣。

②三途の川のこと。梁塵秘抄「―の扉を押し開き猛火の炎をかき分けて」

⇒さんず‐の‐かわ【三途の川】

⇒さんず‐の‐やみ【三途の闇】

さん‐ず【三頭・三図】‥ヅ

馬の背の尻の方の、骨が盛り上がって高くなった所。義経記4「馬の―に猪の目の隠るる程打ち貫き」

ざん・す

〔他サ変〕

(ゴザンスの転。江戸吉原丁子屋の遊女言葉に始まる)あります。ございます。

ざんす

〔助動〕

(デゴザンスの転)指定・叙述を丁寧に表す。でございます。です。傾城買四十八手「おたのしみざんすね」

さん‐すい【山水】

①山と水。

②山と水とを備えた景色。また、その絵。

③山間の水。やまみず。

④築山つきやまと池とがある庭園。

⑤ものさびたさま。わびしいさま。また、みすぼらしいさま。浄瑠璃、曾我扇八景「夏冬なしに涼しさうな―な住家」

⇒さんすい‐おとこ【山水男】

⇒さんすい‐が【山水画】

⇒さんすい‐し【山水詩】

さん‐すい【撒水】

(サッスイの誤読。「散水」とも書く)水をまくこと。「庭に―する」

⇒さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

さん‐すい【爨炊】

めしを炊くこと。めし炊き。炊事。

さん‐ずい【三水】

①漢字の偏の一つ。「波」「海」などの偏の「氵」の称。さんずいへん。

②酒の隠語。酉水。水鳥すいちょう。

⇒さんずい‐へん【三水偏】

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ

貧相な男。おちぶれた姿の男。浄瑠璃、傾城反魂香「身こそ墨絵の―」

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐が【山水画】‥グワ

自然の景色を描いた絵。人物画・花鳥画と共に東洋画の三大部門の一つ。山水。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐し【山水詩】

自然の風景美を詠みこんだ漢詩。六朝宋の謝霊運を開祖とする。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

道路面の清掃のため、水をまきながら走る車。水撒まき自動車。〈[季]夏〉

⇒さん‐すい【撒水】

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ

中江兆民著の政論書。1887年(明治20)刊。急進的民主制を主張する洋学紳士と対外進出論の豪傑君とが、漸進的立憲君主制を説く南海先生を訪ねて議論する趣向で、日本の進路について問題を提起。

→文献資料[三酔人経綸問答]

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】

平面α上にない点Pとα上の点Qを結ぶ。Qを通りPQに垂直なα上の直線をlとし、Qを通りlに垂直なα上の直線をひく。Pからその直線へ垂線をおろせば、それは平面αに直交するという定理。

三垂線の定理

さんすいそ‐えん【酸水素炎】

吹管(酸水素吹管)を用いて酸素と水素とを混ぜて燃焼させる時の炎。温度はセ氏2400〜2700度で、人造宝石の製造、金属の溶接などに用いる。

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン

雪舟の山水画巻。紙本墨画淡彩。1巻。1486年(文明18)作。長大な画面に四季の変化とともに展開する自然を描く。

さんずい‐へん【三水偏】

(→)「さんずい」1に同じ。

⇒さん‐ずい【三水】

さん‐すう【算数】

①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」

②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。

③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】

(Sanssouci フランス 「憂いなし」の意)ベルリン郊外のポツダムにあるロココ様式の宮殿。1745〜47年フリードリヒ大王の建造。無憂宮。

さんすう‐せい【三数性】

植物で、花の花弁・萼片がそれぞれ3枚あるもの。単子葉に多い。アヤメ・ムラサキツユクサの花はその例。

さん‐すくみ【三竦み】

(「関尹子」に、なめくじは蛇を、蛇は蛙を、蛙はなめくじを食うとあるところから)3者互いに牽制けんせいし合って、いずれも自由に行動できないこと。

サンスクリット‐ご【サンスクリット語】

(Sanskritは、完成された言語、すなわち雅語の意)インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派に属する言語。複雑な語尾変化・活用を有する。梵語ぼんご。→プラークリット→悉曇しったん

さん‐すけ【三介】

常陸ひたち介・上野こうずけ介・上総かずさ介の総称。この3国は親王の任国で、守かみの代理として介を置き、その国の政務をとらせた。

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥

1878年、露土戦争の結果、イスタンブール西郊のサン‐ステファノ(San Stefano)でロシア・オスマン帝国間に結ばれた条約。これによりセルビア等が独立したが、帝政ロシアの勢力が強大になるため、同年のベルリン会議において修正された。

サン‐ストーン【sunstone】

斜長石の一種。含まれる針鉄鉱・赤鉄鉱・自然銅などの微細な結晶が一定の方位に配列しているため黄金色や赤銅色の閃光を放つ。飾石に利用。日長石にっちょうせき。

さんず‐の‐かわ【三途の川】‥ヅ‥カハ

〔仏〕人が死んで7日目に渡るという、冥土への途中にある川。川中に三つの瀬があって、緩急を異にし、生前の業ごうの如何によって渡る所を異にする。川のほとりに奪衣婆だつえばと懸衣翁けんえおうとの二鬼がいて、死者の衣を奪うという。偽経「十王経」に説く。みつせがわ。渡り川。葬頭川そうずがわ。

⇒さん‐ず【三途】

さんず‐の‐やみ【三途の闇】‥ヅ‥

死後の不安なことのたとえ。また、死。方丈記「たちまちに―に向はんとす」

⇒さん‐ず【三途】

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・する【産する】

〔自他サ変〕[文]産す(サ変)

①生む。生まれる。

②産出する。「良質の鉄鉱石を―・する」

さん・する【算する】

〔他サ変〕[文]算す(サ変)

①かぞえる。計算する。

②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」

さん・ずる【参ずる】

〔自サ変〕[文]参ず(サ変)

①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」

②参禅する。

さん・ずる【散ずる】

〔自他サ変〕[文]散ず(サ変)

①ちる。なくなる。うせる。今昔物語集24「逃げて車に乗りて―・じて」

②ちらす。なくする。「財を―・ずる」

③はらす。太平記2「それなりとも討つて恨みを―・ぜんと」

ざん・する【竄する】

〔他サ変〕[文]竄す(サ変)

①遠い土地に追放する。流罪るざいにする。

②改竄する。

ざん・する【讒する】

〔他サ変〕[文]讒す(サ変)

讒言する。源平盛衰記1「入道殿に―・せられて咎なくして多く損する者もありけり」

さん‐ずん【三寸】

①1寸の3倍。また、物の厚さや長さなどに比喩的に用いる語。「胸―」「―俎板まないた」「舌先―」

②香具師やしの一種。祭日・縁日などで品物を(1尺3寸の)台の上にのせ、口上を述べて売るもの。

⇒さんずん‐くぎ【三寸釘】

⇒さんずん‐なわ【三寸縄】

⇒さんずん‐ふりつ【三寸不律】

⇒さんずん‐みとおし【三寸見通し】

⇒さんずん‐もよう【三寸模様】

⇒さんずん‐の‐した【三寸の舌】

⇒三寸の見直し

⇒三寸俎板を見抜く

さんずん‐くぎ【三寸釘】

釘の一種。長さ曲尺かねじゃく1寸のもの。また、3寸のもの。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐なわ【三寸縄】‥ナハ

罪人を縛る縄。背にまわしてしばった手首と首縄との間を3寸にするからいう。縄三寸。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐の‐した【三寸の舌】

口さき。弁舌。「三寸の舌頭ぜっとう」とも。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんすいそ‐えん【酸水素炎】

吹管(酸水素吹管)を用いて酸素と水素とを混ぜて燃焼させる時の炎。温度はセ氏2400〜2700度で、人造宝石の製造、金属の溶接などに用いる。

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン

雪舟の山水画巻。紙本墨画淡彩。1巻。1486年(文明18)作。長大な画面に四季の変化とともに展開する自然を描く。

さんずい‐へん【三水偏】

(→)「さんずい」1に同じ。

⇒さん‐ずい【三水】

さん‐すう【算数】

①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」

②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。

③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】

(Sanssouci フランス 「憂いなし」の意)ベルリン郊外のポツダムにあるロココ様式の宮殿。1745〜47年フリードリヒ大王の建造。無憂宮。

さんすう‐せい【三数性】

植物で、花の花弁・萼片がそれぞれ3枚あるもの。単子葉に多い。アヤメ・ムラサキツユクサの花はその例。

さん‐すくみ【三竦み】

(「関尹子」に、なめくじは蛇を、蛇は蛙を、蛙はなめくじを食うとあるところから)3者互いに牽制けんせいし合って、いずれも自由に行動できないこと。

サンスクリット‐ご【サンスクリット語】

(Sanskritは、完成された言語、すなわち雅語の意)インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派に属する言語。複雑な語尾変化・活用を有する。梵語ぼんご。→プラークリット→悉曇しったん

さん‐すけ【三介】

常陸ひたち介・上野こうずけ介・上総かずさ介の総称。この3国は親王の任国で、守かみの代理として介を置き、その国の政務をとらせた。

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥

1878年、露土戦争の結果、イスタンブール西郊のサン‐ステファノ(San Stefano)でロシア・オスマン帝国間に結ばれた条約。これによりセルビア等が独立したが、帝政ロシアの勢力が強大になるため、同年のベルリン会議において修正された。

サン‐ストーン【sunstone】

斜長石の一種。含まれる針鉄鉱・赤鉄鉱・自然銅などの微細な結晶が一定の方位に配列しているため黄金色や赤銅色の閃光を放つ。飾石に利用。日長石にっちょうせき。

さんず‐の‐かわ【三途の川】‥ヅ‥カハ

〔仏〕人が死んで7日目に渡るという、冥土への途中にある川。川中に三つの瀬があって、緩急を異にし、生前の業ごうの如何によって渡る所を異にする。川のほとりに奪衣婆だつえばと懸衣翁けんえおうとの二鬼がいて、死者の衣を奪うという。偽経「十王経」に説く。みつせがわ。渡り川。葬頭川そうずがわ。

⇒さん‐ず【三途】

さんず‐の‐やみ【三途の闇】‥ヅ‥

死後の不安なことのたとえ。また、死。方丈記「たちまちに―に向はんとす」

⇒さん‐ず【三途】

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・する【産する】

〔自他サ変〕[文]産す(サ変)

①生む。生まれる。

②産出する。「良質の鉄鉱石を―・する」

さん・する【算する】

〔他サ変〕[文]算す(サ変)

①かぞえる。計算する。

②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」

さん・ずる【参ずる】

〔自サ変〕[文]参ず(サ変)

①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」

②参禅する。

さん・ずる【散ずる】

〔自他サ変〕[文]散ず(サ変)

①ちる。なくなる。うせる。今昔物語集24「逃げて車に乗りて―・じて」

②ちらす。なくする。「財を―・ずる」

③はらす。太平記2「それなりとも討つて恨みを―・ぜんと」

ざん・する【竄する】

〔他サ変〕[文]竄す(サ変)

①遠い土地に追放する。流罪るざいにする。

②改竄する。

ざん・する【讒する】

〔他サ変〕[文]讒す(サ変)

讒言する。源平盛衰記1「入道殿に―・せられて咎なくして多く損する者もありけり」

さん‐ずん【三寸】

①1寸の3倍。また、物の厚さや長さなどに比喩的に用いる語。「胸―」「―俎板まないた」「舌先―」

②香具師やしの一種。祭日・縁日などで品物を(1尺3寸の)台の上にのせ、口上を述べて売るもの。

⇒さんずん‐くぎ【三寸釘】

⇒さんずん‐なわ【三寸縄】

⇒さんずん‐ふりつ【三寸不律】

⇒さんずん‐みとおし【三寸見通し】

⇒さんずん‐もよう【三寸模様】

⇒さんずん‐の‐した【三寸の舌】

⇒三寸の見直し

⇒三寸俎板を見抜く

さんずん‐くぎ【三寸釘】

釘の一種。長さ曲尺かねじゃく1寸のもの。また、3寸のもの。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐なわ【三寸縄】‥ナハ

罪人を縛る縄。背にまわしてしばった手首と首縄との間を3寸にするからいう。縄三寸。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐の‐した【三寸の舌】

口さき。弁舌。「三寸の舌頭ぜっとう」とも。

⇒さん‐ずん【三寸】

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ

頭を山椒の果実ほどの半球形に作った鋲。湯殿の腰羽目または戸袋などの板を張るのに用いる化粧釘。→太鼓鋲。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】‥デウ‥

平安末・鎌倉時代、京都三条にあった仏所。長勢を祖とする。→円派えんぱ。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐まいり【山上参り】‥ジヤウマヰリ

(→)「行者ぎょうじゃ参り」に同じ。山上詣もうで。浄瑠璃、源平布引滝「―が有るかして」

⇒さん‐じょう【山上】

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥

サンショウの果皮または若葉をすりまぜ香味をつけた味噌。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥

サンショウモ科の水生シダ。水田・池沼の水面を漂う。葉は三輪生。左右に浮葉、根状に分枝した水葉が水中に垂れる。秋、水葉に大小2種の嚢果を生じ、胞子嚢を群生。

さんしょうも

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ

頭を山椒の果実ほどの半球形に作った鋲。湯殿の腰羽目または戸袋などの板を張るのに用いる化粧釘。→太鼓鋲。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】‥デウ‥

平安末・鎌倉時代、京都三条にあった仏所。長勢を祖とする。→円派えんぱ。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐まいり【山上参り】‥ジヤウマヰリ

(→)「行者ぎょうじゃ参り」に同じ。山上詣もうで。浄瑠璃、源平布引滝「―が有るかして」

⇒さん‐じょう【山上】

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥

サンショウの果皮または若葉をすりまぜ香味をつけた味噌。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥

サンショウモ科の水生シダ。水田・池沼の水面を漂う。葉は三輪生。左右に浮葉、根状に分枝した水葉が水中に垂れる。秋、水葉に大小2種の嚢果を生じ、胞子嚢を群生。

さんしょうも

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐もの【三条物】‥デウ‥

三条小鍛冶こかじの門流が作った刀剣類。三条派。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐りゅう【三条流】‥デウリウ

和様書道の一派。尊鎮流あるいは勅筆流から出て一派を成した三条西実隆の流派。逍遥院流とも。

⇒さんじょう【三条】

さん‐しょく【三色】

①3種の色。さんしき。

②三原色。

⇒さんしょく‐き【三色旗】

⇒さんしょく‐すみれ【三色菫】

⇒さんしょく‐せつ【三色説】

⇒さんしょく‐ばん【三色版】

さん‐しょく【三食】

朝昼晩3度の食事。また、3回分の食事。「―昼寝付」

さん‐しょく【三職】

①(→)三管領さんかんれいに同じ。

②明治政府最初の最高政治機関で、総裁・議定ぎじょう・参与の総称。慶応3年(1867)12月9日の王政復古クーデターで設置、翌年廃止。

③1871〜85年(明治4〜18)太政大臣・左右大臣・参議の総称。

さん‐しょく【山色】

山のいろ。山のけしき。「渓声―」

さん‐しょく【蚕食】

蚕が桑の葉を食うように、片端から次第に他国または他人の領域を侵略すること。「市場を―する」

さん‐しょく【蚕織】

養蚕と機織。

さん‐じょく【産褥】

出産の時に産婦の用いるねどこ。

⇒さんじょく‐き【産褥期】

⇒さんじょく‐ねつ【産褥熱】

ざん‐しょく【残蝕】

そこないくいこむこと。侵蝕。

ざん‐しょく【残燭】

(夜明けまで)消え残ったともしび。

ざん‐しょく【慙色】

恥じ入った様子。

さんしょく‐き【三色旗】

3種の色に染めた旗。フランス共和国・旧ロシア帝国・ロシア連邦共和国・旧ドイツ帝国・ドイツ連邦共和国の国旗の類。特にフランスの三色旗(トリコロールtricolore フランス)を指す。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐き【産褥期】

分娩後、母体が常態に回復するまでの期間。通常6〜8週間とする。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐すみれ【三色菫】

パンジーの別称。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょく‐せつ【三色説】

色覚に関するヤングの学説ならびにそれに修正を加えたヤング‐ヘルムホルツの学説。赤・緑および青の3種の原色を考え、これに対応する3種の光受容器(網膜の錐体すいたい細胞)が、波長によって種々の程度に興奮する結果、各種の色調と飽和度とを生ずるとする説。三原色説。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐ねつ【産褥熱】

産褥期に産道の創傷から連鎖球菌などが侵入して起こる発熱性の疾病。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐ばん【三色版】

カラー印刷法の一つ。黄・マゼンタ・シアンの三原色を重ね刷りして、原画の色彩を再現する製版・印刷法。現在はほとんど用いられず、多くは黒を加えた四色版を使用。三色写真版。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょ‐ごんげん【三所権現】

熊野三所権現のこと。

⇒さん‐しょ【三所】

さんじょ‐ずいじん【散所随身】

自己の直属する官庁に出仕しないで、摂関・大臣・大将家などに従属して雑役に従う随身。

⇒さん‐じょ【散所】

さんしょ‐どんや【三所問屋】

江戸時代、大坂の青物・川魚・実綿みわた(種子のついた綿)の問屋の称。後にはもっぱら実綿問屋を指した。三所綿問屋。

⇒さん‐しょ【三所】

サン‐ジョン‐ペルス【Saint-John Perse】

フランスの詩人・外交官。カリブ海の島グアドループの出身。白人だが、カリブ海の現代黒人文学に絶大な影響を及ぼした。ノーベル賞。(1887〜1975)

さん・じる【参じる】

〔自上一〕

(→)「参ずる」に同じ。

さん・じる【散じる】

〔自他上一〕

(→)「散ずる」に同じ。

さんしろう【三四郎】‥ラウ

小説。夏目漱石作。1908年(明治41)朝日新聞に連載。九州から上京した大学生小川三四郎の青春を描き、当代の文明を批評。

→文献資料[三四郎]

さん‐しん【三辰】

日と月と星(北斗七星)の称。

さん‐しん【三信】

〔仏〕阿弥陀仏を信ずる心を三方面から見たもの。至心・信楽しんぎょう・欲生よくしょう。無量寿経に説く阿弥陀仏の第十八願に出る。

さん‐しん【三津】

(→)三箇津さんがのつに同じ。

さん‐しん【三振】

野球で、打者が第三ストライクをとられてアウトになること。「見逃しの―」

さん‐しん【三晋】

春秋時代の末、前403年、晋の三卿、すなわち魏斯(文侯)・趙籍(烈侯)・韓虔かんけん(景侯)がそれぞれ建てた魏・趙・韓の三国。

さん‐しん【三線】

沖縄・奄美の弦楽器。形は三味線と似ているが、胴枠が丸く全体にやや小さい。胴に蛇皮じゃびを張るので本土では蛇皮線とも俗称する。撥ばちを用いず、沖縄では大きな指形の義甲を人差指にはめて弾き、奄美では竹ひごで弾く。さむしる。

三線

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐もの【三条物】‥デウ‥

三条小鍛冶こかじの門流が作った刀剣類。三条派。

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐りゅう【三条流】‥デウリウ

和様書道の一派。尊鎮流あるいは勅筆流から出て一派を成した三条西実隆の流派。逍遥院流とも。

⇒さんじょう【三条】

さん‐しょく【三色】

①3種の色。さんしき。

②三原色。

⇒さんしょく‐き【三色旗】

⇒さんしょく‐すみれ【三色菫】

⇒さんしょく‐せつ【三色説】

⇒さんしょく‐ばん【三色版】

さん‐しょく【三食】

朝昼晩3度の食事。また、3回分の食事。「―昼寝付」

さん‐しょく【三職】

①(→)三管領さんかんれいに同じ。

②明治政府最初の最高政治機関で、総裁・議定ぎじょう・参与の総称。慶応3年(1867)12月9日の王政復古クーデターで設置、翌年廃止。

③1871〜85年(明治4〜18)太政大臣・左右大臣・参議の総称。

さん‐しょく【山色】

山のいろ。山のけしき。「渓声―」

さん‐しょく【蚕食】

蚕が桑の葉を食うように、片端から次第に他国または他人の領域を侵略すること。「市場を―する」

さん‐しょく【蚕織】

養蚕と機織。

さん‐じょく【産褥】

出産の時に産婦の用いるねどこ。

⇒さんじょく‐き【産褥期】

⇒さんじょく‐ねつ【産褥熱】

ざん‐しょく【残蝕】

そこないくいこむこと。侵蝕。

ざん‐しょく【残燭】

(夜明けまで)消え残ったともしび。

ざん‐しょく【慙色】

恥じ入った様子。

さんしょく‐き【三色旗】

3種の色に染めた旗。フランス共和国・旧ロシア帝国・ロシア連邦共和国・旧ドイツ帝国・ドイツ連邦共和国の国旗の類。特にフランスの三色旗(トリコロールtricolore フランス)を指す。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐き【産褥期】

分娩後、母体が常態に回復するまでの期間。通常6〜8週間とする。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐すみれ【三色菫】

パンジーの別称。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょく‐せつ【三色説】

色覚に関するヤングの学説ならびにそれに修正を加えたヤング‐ヘルムホルツの学説。赤・緑および青の3種の原色を考え、これに対応する3種の光受容器(網膜の錐体すいたい細胞)が、波長によって種々の程度に興奮する結果、各種の色調と飽和度とを生ずるとする説。三原色説。

⇒さん‐しょく【三色】

さんじょく‐ねつ【産褥熱】

産褥期に産道の創傷から連鎖球菌などが侵入して起こる発熱性の疾病。

⇒さん‐じょく【産褥】

さんしょく‐ばん【三色版】

カラー印刷法の一つ。黄・マゼンタ・シアンの三原色を重ね刷りして、原画の色彩を再現する製版・印刷法。現在はほとんど用いられず、多くは黒を加えた四色版を使用。三色写真版。

⇒さん‐しょく【三色】

さんしょ‐ごんげん【三所権現】

熊野三所権現のこと。

⇒さん‐しょ【三所】

さんじょ‐ずいじん【散所随身】

自己の直属する官庁に出仕しないで、摂関・大臣・大将家などに従属して雑役に従う随身。

⇒さん‐じょ【散所】

さんしょ‐どんや【三所問屋】

江戸時代、大坂の青物・川魚・実綿みわた(種子のついた綿)の問屋の称。後にはもっぱら実綿問屋を指した。三所綿問屋。

⇒さん‐しょ【三所】

サン‐ジョン‐ペルス【Saint-John Perse】

フランスの詩人・外交官。カリブ海の島グアドループの出身。白人だが、カリブ海の現代黒人文学に絶大な影響を及ぼした。ノーベル賞。(1887〜1975)

さん・じる【参じる】

〔自上一〕

(→)「参ずる」に同じ。

さん・じる【散じる】

〔自他上一〕

(→)「散ずる」に同じ。

さんしろう【三四郎】‥ラウ

小説。夏目漱石作。1908年(明治41)朝日新聞に連載。九州から上京した大学生小川三四郎の青春を描き、当代の文明を批評。

→文献資料[三四郎]

さん‐しん【三辰】

日と月と星(北斗七星)の称。

さん‐しん【三信】

〔仏〕阿弥陀仏を信ずる心を三方面から見たもの。至心・信楽しんぎょう・欲生よくしょう。無量寿経に説く阿弥陀仏の第十八願に出る。

さん‐しん【三津】

(→)三箇津さんがのつに同じ。

さん‐しん【三振】

野球で、打者が第三ストライクをとられてアウトになること。「見逃しの―」

さん‐しん【三晋】

春秋時代の末、前403年、晋の三卿、すなわち魏斯(文侯)・趙籍(烈侯)・韓虔かんけん(景侯)がそれぞれ建てた魏・趙・韓の三国。

さん‐しん【三線】

沖縄・奄美の弦楽器。形は三味線と似ているが、胴枠が丸く全体にやや小さい。胴に蛇皮じゃびを張るので本土では蛇皮線とも俗称する。撥ばちを用いず、沖縄では大きな指形の義甲を人差指にはめて弾き、奄美では竹ひごで弾く。さむしる。

三線

さん‐しん【三親】

きわめて親しい三つの関係。すなわち父子・夫婦・兄弟。

さん‐しん【参進】

神前や貴人の前に進み出ること。

さん‐しん【参審】

一般市民が職業裁判官とともに一つの合議体を構成し裁判する制度。この市民を参審員という。司法に対する市民参加の一形態。ドイツで創始。→陪審

さん‐じん【三心】

〔仏〕念仏者が必ず起こさなければならない三つの心。観無量寿経に説く至誠しじょう心・深心・回向発願心。

さん‐じん【三身】

〔仏〕三種の仏身。三身仏。法身ほっしん・報身・応身が最も一般的であるが、自性身・受用身・変化身、法身・応身・化身などを意味することもある。

⇒さんじん‐えんまん【三身円満】

さん‐じん【三神】

三柱の神。造化の三神、和歌三神など。

さん‐じん【山人】

①山中に隠棲いんせいする人。

②文人・墨客の雅号に添えて用いる語。「紅葉―」

さん‐じん【山神】

山に鎮座する神。やまのかみ。

さん‐じん【参陣】‥ヂン

軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉

さん‐じん【散人】

①役に立たない人。無能の人。

②世事を離れて気楽にくらす人。官途に仕えない人。散士。閑人。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「この度我等お暇下され世の―とはなつたれども」

③文人・墨客の雅号の下に添える語。「荷風―」

ざん‐しん【残心】

①心のこり。みれん。

②剣道で、撃突した後、敵の反撃に備える心の構え。弓道で矢を射放した後の反応にこたえる構え。

ざん‐しん【斬新】

趣向のきわだって新しいこと。「―なアイディア」

⇒ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

ざん‐しん【讒心】

讒言をしようとする心。

ざん‐しん【讒臣】

讒言する臣下。

ざん‐じん【讒人】

うまく悪口を言って、善良な人をおとしいれる人。讒者。

さんじん‐えんまん【三身円満】‥ヱン‥

〔仏〕法・報・応の三身を完全に具有していること。平家物語2「―の覚王なり」

⇒さん‐じん【三身】

ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

これまでにないような着想で、人をあっと驚かせるさま。「―なデザイン」

⇒ざん‐しん【斬新】

さん‐しんざん【三神山】

①中国で、東方絶海の中央にあって、仙人の住むと伝えられた、蓬莱ほうらい・方丈・瀛州えいしゅうの三山の総称。三山。三島。

②日本で、富士・熊野・熱田の三山。祝賀の画題とする。

さんしん‐せいど【三審制度】

裁判の慎重を期するため、訴訟当事者に、同一事件で異なる階級の裁判所の審理・裁判を3回受ける機会を与える制度。例えば判決手続において控訴・上告を認めるのがこれに当たる。→審級

さんじん‐そう【三世相】‥サウ

(過去・現在・未来を見通す意)沖縄地方で、易者。しむちい(書物)・むぬし(物知り)ともいわれ、運勢判断・風水(墓・建物の吉凶)判断などを主とする。

さん‐しんとう【三親等】

親等の一つ。直系では、自己または配偶者から3世代を隔てる尊属または卑属、すなわち曾祖父母または曾孫との関係。また、傍系では伯叔父母・甥おい姪めいとの関係。→親族

さん‐しんぽう【三新法】‥パフ

1878年(明治11)に施行された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。近代日本最初の統一的地方行財政制度。地方三新法。

さん・す

〔他サ変〕

(サシャンスの約)江戸時代の上方の遊女の語で、「する」の尊敬語。なさいます。

さん・す【賛す】

〔他サ変〕

①力をそえて助ける。

②同意する。賛成する。

③(→)「讃す」に同じ。

④画に賛を書く。

さん・す【簒す】

〔他サ変〕

うばう。うばいとる。

さん・す【讃す】

〔他サ変〕

ほめる。たたえる。太平記37「是を―・せば自らことばのまさに卑しからんことを恥なん」

さんす

〔助動〕

(サシャンスの約)動詞の未然形に付いて敬意を表す。…なさいます。浄瑠璃、心中天の網島「顔も細りやつれさんした」→んす

さん‐ず【三途】‥ヅ

〔仏〕

①悪業をなした者が死後に赴く三つのあり方。猛火に焼かれる火途(地獄道)と、互いに相食む血途けちず(畜生道)と、刀・剣・杖などで迫害される刀途(餓鬼道)。三悪道。三悪趣。

②三途の川のこと。梁塵秘抄「―の扉を押し開き猛火の炎をかき分けて」

⇒さんず‐の‐かわ【三途の川】

⇒さんず‐の‐やみ【三途の闇】

さん‐ず【三頭・三図】‥ヅ

馬の背の尻の方の、骨が盛り上がって高くなった所。義経記4「馬の―に猪の目の隠るる程打ち貫き」

ざん・す

〔他サ変〕

(ゴザンスの転。江戸吉原丁子屋の遊女言葉に始まる)あります。ございます。

ざんす

〔助動〕

(デゴザンスの転)指定・叙述を丁寧に表す。でございます。です。傾城買四十八手「おたのしみざんすね」

さん‐すい【山水】

①山と水。

②山と水とを備えた景色。また、その絵。

③山間の水。やまみず。

④築山つきやまと池とがある庭園。

⑤ものさびたさま。わびしいさま。また、みすぼらしいさま。浄瑠璃、曾我扇八景「夏冬なしに涼しさうな―な住家」

⇒さんすい‐おとこ【山水男】

⇒さんすい‐が【山水画】

⇒さんすい‐し【山水詩】

さん‐すい【撒水】

(サッスイの誤読。「散水」とも書く)水をまくこと。「庭に―する」

⇒さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

さん‐すい【爨炊】

めしを炊くこと。めし炊き。炊事。

さん‐ずい【三水】

①漢字の偏の一つ。「波」「海」などの偏の「氵」の称。さんずいへん。

②酒の隠語。酉水。水鳥すいちょう。

⇒さんずい‐へん【三水偏】

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ

貧相な男。おちぶれた姿の男。浄瑠璃、傾城反魂香「身こそ墨絵の―」

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐が【山水画】‥グワ

自然の景色を描いた絵。人物画・花鳥画と共に東洋画の三大部門の一つ。山水。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐し【山水詩】

自然の風景美を詠みこんだ漢詩。六朝宋の謝霊運を開祖とする。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

道路面の清掃のため、水をまきながら走る車。水撒まき自動車。〈[季]夏〉

⇒さん‐すい【撒水】

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ

中江兆民著の政論書。1887年(明治20)刊。急進的民主制を主張する洋学紳士と対外進出論の豪傑君とが、漸進的立憲君主制を説く南海先生を訪ねて議論する趣向で、日本の進路について問題を提起。

→文献資料[三酔人経綸問答]

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】

平面α上にない点Pとα上の点Qを結ぶ。Qを通りPQに垂直なα上の直線をlとし、Qを通りlに垂直なα上の直線をひく。Pからその直線へ垂線をおろせば、それは平面αに直交するという定理。

三垂線の定理

さん‐しん【三親】

きわめて親しい三つの関係。すなわち父子・夫婦・兄弟。

さん‐しん【参進】

神前や貴人の前に進み出ること。

さん‐しん【参審】

一般市民が職業裁判官とともに一つの合議体を構成し裁判する制度。この市民を参審員という。司法に対する市民参加の一形態。ドイツで創始。→陪審

さん‐じん【三心】

〔仏〕念仏者が必ず起こさなければならない三つの心。観無量寿経に説く至誠しじょう心・深心・回向発願心。

さん‐じん【三身】

〔仏〕三種の仏身。三身仏。法身ほっしん・報身・応身が最も一般的であるが、自性身・受用身・変化身、法身・応身・化身などを意味することもある。

⇒さんじん‐えんまん【三身円満】

さん‐じん【三神】

三柱の神。造化の三神、和歌三神など。

さん‐じん【山人】

①山中に隠棲いんせいする人。

②文人・墨客の雅号に添えて用いる語。「紅葉―」

さん‐じん【山神】

山に鎮座する神。やまのかみ。

さん‐じん【参陣】‥ヂン

軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉

さん‐じん【散人】

①役に立たない人。無能の人。

②世事を離れて気楽にくらす人。官途に仕えない人。散士。閑人。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「この度我等お暇下され世の―とはなつたれども」

③文人・墨客の雅号の下に添える語。「荷風―」

ざん‐しん【残心】

①心のこり。みれん。

②剣道で、撃突した後、敵の反撃に備える心の構え。弓道で矢を射放した後の反応にこたえる構え。

ざん‐しん【斬新】

趣向のきわだって新しいこと。「―なアイディア」

⇒ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

ざん‐しん【讒心】

讒言をしようとする心。

ざん‐しん【讒臣】

讒言する臣下。

ざん‐じん【讒人】

うまく悪口を言って、善良な人をおとしいれる人。讒者。

さんじん‐えんまん【三身円満】‥ヱン‥

〔仏〕法・報・応の三身を完全に具有していること。平家物語2「―の覚王なり」

⇒さん‐じん【三身】

ざんしん‐きばつ【斬新奇抜】

これまでにないような着想で、人をあっと驚かせるさま。「―なデザイン」

⇒ざん‐しん【斬新】

さん‐しんざん【三神山】

①中国で、東方絶海の中央にあって、仙人の住むと伝えられた、蓬莱ほうらい・方丈・瀛州えいしゅうの三山の総称。三山。三島。

②日本で、富士・熊野・熱田の三山。祝賀の画題とする。

さんしん‐せいど【三審制度】

裁判の慎重を期するため、訴訟当事者に、同一事件で異なる階級の裁判所の審理・裁判を3回受ける機会を与える制度。例えば判決手続において控訴・上告を認めるのがこれに当たる。→審級

さんじん‐そう【三世相】‥サウ

(過去・現在・未来を見通す意)沖縄地方で、易者。しむちい(書物)・むぬし(物知り)ともいわれ、運勢判断・風水(墓・建物の吉凶)判断などを主とする。

さん‐しんとう【三親等】

親等の一つ。直系では、自己または配偶者から3世代を隔てる尊属または卑属、すなわち曾祖父母または曾孫との関係。また、傍系では伯叔父母・甥おい姪めいとの関係。→親族

さん‐しんぽう【三新法】‥パフ

1878年(明治11)に施行された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。近代日本最初の統一的地方行財政制度。地方三新法。

さん・す

〔他サ変〕

(サシャンスの約)江戸時代の上方の遊女の語で、「する」の尊敬語。なさいます。

さん・す【賛す】

〔他サ変〕

①力をそえて助ける。

②同意する。賛成する。

③(→)「讃す」に同じ。

④画に賛を書く。

さん・す【簒す】

〔他サ変〕

うばう。うばいとる。

さん・す【讃す】

〔他サ変〕

ほめる。たたえる。太平記37「是を―・せば自らことばのまさに卑しからんことを恥なん」

さんす

〔助動〕

(サシャンスの約)動詞の未然形に付いて敬意を表す。…なさいます。浄瑠璃、心中天の網島「顔も細りやつれさんした」→んす

さん‐ず【三途】‥ヅ

〔仏〕

①悪業をなした者が死後に赴く三つのあり方。猛火に焼かれる火途(地獄道)と、互いに相食む血途けちず(畜生道)と、刀・剣・杖などで迫害される刀途(餓鬼道)。三悪道。三悪趣。

②三途の川のこと。梁塵秘抄「―の扉を押し開き猛火の炎をかき分けて」

⇒さんず‐の‐かわ【三途の川】

⇒さんず‐の‐やみ【三途の闇】

さん‐ず【三頭・三図】‥ヅ

馬の背の尻の方の、骨が盛り上がって高くなった所。義経記4「馬の―に猪の目の隠るる程打ち貫き」

ざん・す

〔他サ変〕

(ゴザンスの転。江戸吉原丁子屋の遊女言葉に始まる)あります。ございます。

ざんす

〔助動〕

(デゴザンスの転)指定・叙述を丁寧に表す。でございます。です。傾城買四十八手「おたのしみざんすね」

さん‐すい【山水】

①山と水。

②山と水とを備えた景色。また、その絵。

③山間の水。やまみず。

④築山つきやまと池とがある庭園。

⑤ものさびたさま。わびしいさま。また、みすぼらしいさま。浄瑠璃、曾我扇八景「夏冬なしに涼しさうな―な住家」

⇒さんすい‐おとこ【山水男】

⇒さんすい‐が【山水画】

⇒さんすい‐し【山水詩】

さん‐すい【撒水】

(サッスイの誤読。「散水」とも書く)水をまくこと。「庭に―する」

⇒さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

さん‐すい【爨炊】

めしを炊くこと。めし炊き。炊事。

さん‐ずい【三水】

①漢字の偏の一つ。「波」「海」などの偏の「氵」の称。さんずいへん。

②酒の隠語。酉水。水鳥すいちょう。

⇒さんずい‐へん【三水偏】

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ

貧相な男。おちぶれた姿の男。浄瑠璃、傾城反魂香「身こそ墨絵の―」

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐が【山水画】‥グワ

自然の景色を描いた絵。人物画・花鳥画と共に東洋画の三大部門の一つ。山水。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐し【山水詩】

自然の風景美を詠みこんだ漢詩。六朝宋の謝霊運を開祖とする。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

道路面の清掃のため、水をまきながら走る車。水撒まき自動車。〈[季]夏〉

⇒さん‐すい【撒水】

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ

中江兆民著の政論書。1887年(明治20)刊。急進的民主制を主張する洋学紳士と対外進出論の豪傑君とが、漸進的立憲君主制を説く南海先生を訪ねて議論する趣向で、日本の進路について問題を提起。

→文献資料[三酔人経綸問答]

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】

平面α上にない点Pとα上の点Qを結ぶ。Qを通りPQに垂直なα上の直線をlとし、Qを通りlに垂直なα上の直線をひく。Pからその直線へ垂線をおろせば、それは平面αに直交するという定理。

三垂線の定理

さんすいそ‐えん【酸水素炎】

吹管(酸水素吹管)を用いて酸素と水素とを混ぜて燃焼させる時の炎。温度はセ氏2400〜2700度で、人造宝石の製造、金属の溶接などに用いる。

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン

雪舟の山水画巻。紙本墨画淡彩。1巻。1486年(文明18)作。長大な画面に四季の変化とともに展開する自然を描く。

さんずい‐へん【三水偏】

(→)「さんずい」1に同じ。

⇒さん‐ずい【三水】

さん‐すう【算数】

①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」

②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。

③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】

(Sanssouci フランス 「憂いなし」の意)ベルリン郊外のポツダムにあるロココ様式の宮殿。1745〜47年フリードリヒ大王の建造。無憂宮。

さんすう‐せい【三数性】

植物で、花の花弁・萼片がそれぞれ3枚あるもの。単子葉に多い。アヤメ・ムラサキツユクサの花はその例。

さん‐すくみ【三竦み】

(「関尹子」に、なめくじは蛇を、蛇は蛙を、蛙はなめくじを食うとあるところから)3者互いに牽制けんせいし合って、いずれも自由に行動できないこと。

サンスクリット‐ご【サンスクリット語】

(Sanskritは、完成された言語、すなわち雅語の意)インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派に属する言語。複雑な語尾変化・活用を有する。梵語ぼんご。→プラークリット→悉曇しったん

さん‐すけ【三介】

常陸ひたち介・上野こうずけ介・上総かずさ介の総称。この3国は親王の任国で、守かみの代理として介を置き、その国の政務をとらせた。

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥

1878年、露土戦争の結果、イスタンブール西郊のサン‐ステファノ(San Stefano)でロシア・オスマン帝国間に結ばれた条約。これによりセルビア等が独立したが、帝政ロシアの勢力が強大になるため、同年のベルリン会議において修正された。

サン‐ストーン【sunstone】

斜長石の一種。含まれる針鉄鉱・赤鉄鉱・自然銅などの微細な結晶が一定の方位に配列しているため黄金色や赤銅色の閃光を放つ。飾石に利用。日長石にっちょうせき。

さんず‐の‐かわ【三途の川】‥ヅ‥カハ

〔仏〕人が死んで7日目に渡るという、冥土への途中にある川。川中に三つの瀬があって、緩急を異にし、生前の業ごうの如何によって渡る所を異にする。川のほとりに奪衣婆だつえばと懸衣翁けんえおうとの二鬼がいて、死者の衣を奪うという。偽経「十王経」に説く。みつせがわ。渡り川。葬頭川そうずがわ。

⇒さん‐ず【三途】

さんず‐の‐やみ【三途の闇】‥ヅ‥

死後の不安なことのたとえ。また、死。方丈記「たちまちに―に向はんとす」

⇒さん‐ず【三途】

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・する【産する】

〔自他サ変〕[文]産す(サ変)

①生む。生まれる。

②産出する。「良質の鉄鉱石を―・する」

さん・する【算する】

〔他サ変〕[文]算す(サ変)

①かぞえる。計算する。

②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」

さん・ずる【参ずる】

〔自サ変〕[文]参ず(サ変)

①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」

②参禅する。

さん・ずる【散ずる】

〔自他サ変〕[文]散ず(サ変)

①ちる。なくなる。うせる。今昔物語集24「逃げて車に乗りて―・じて」

②ちらす。なくする。「財を―・ずる」

③はらす。太平記2「それなりとも討つて恨みを―・ぜんと」

ざん・する【竄する】

〔他サ変〕[文]竄す(サ変)

①遠い土地に追放する。流罪るざいにする。

②改竄する。

ざん・する【讒する】

〔他サ変〕[文]讒す(サ変)

讒言する。源平盛衰記1「入道殿に―・せられて咎なくして多く損する者もありけり」

さん‐ずん【三寸】

①1寸の3倍。また、物の厚さや長さなどに比喩的に用いる語。「胸―」「―俎板まないた」「舌先―」

②香具師やしの一種。祭日・縁日などで品物を(1尺3寸の)台の上にのせ、口上を述べて売るもの。

⇒さんずん‐くぎ【三寸釘】

⇒さんずん‐なわ【三寸縄】

⇒さんずん‐ふりつ【三寸不律】

⇒さんずん‐みとおし【三寸見通し】

⇒さんずん‐もよう【三寸模様】

⇒さんずん‐の‐した【三寸の舌】

⇒三寸の見直し

⇒三寸俎板を見抜く

さんずん‐くぎ【三寸釘】

釘の一種。長さ曲尺かねじゃく1寸のもの。また、3寸のもの。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐なわ【三寸縄】‥ナハ

罪人を縛る縄。背にまわしてしばった手首と首縄との間を3寸にするからいう。縄三寸。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐の‐した【三寸の舌】

口さき。弁舌。「三寸の舌頭ぜっとう」とも。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんすいそ‐えん【酸水素炎】

吹管(酸水素吹管)を用いて酸素と水素とを混ぜて燃焼させる時の炎。温度はセ氏2400〜2700度で、人造宝石の製造、金属の溶接などに用いる。

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン

雪舟の山水画巻。紙本墨画淡彩。1巻。1486年(文明18)作。長大な画面に四季の変化とともに展開する自然を描く。

さんずい‐へん【三水偏】

(→)「さんずい」1に同じ。

⇒さん‐ずい【三水】

さん‐すう【算数】

①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」

②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。

③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】

(Sanssouci フランス 「憂いなし」の意)ベルリン郊外のポツダムにあるロココ様式の宮殿。1745〜47年フリードリヒ大王の建造。無憂宮。

さんすう‐せい【三数性】

植物で、花の花弁・萼片がそれぞれ3枚あるもの。単子葉に多い。アヤメ・ムラサキツユクサの花はその例。

さん‐すくみ【三竦み】

(「関尹子」に、なめくじは蛇を、蛇は蛙を、蛙はなめくじを食うとあるところから)3者互いに牽制けんせいし合って、いずれも自由に行動できないこと。

サンスクリット‐ご【サンスクリット語】

(Sanskritは、完成された言語、すなわち雅語の意)インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派に属する言語。複雑な語尾変化・活用を有する。梵語ぼんご。→プラークリット→悉曇しったん

さん‐すけ【三介】

常陸ひたち介・上野こうずけ介・上総かずさ介の総称。この3国は親王の任国で、守かみの代理として介を置き、その国の政務をとらせた。

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥

1878年、露土戦争の結果、イスタンブール西郊のサン‐ステファノ(San Stefano)でロシア・オスマン帝国間に結ばれた条約。これによりセルビア等が独立したが、帝政ロシアの勢力が強大になるため、同年のベルリン会議において修正された。

サン‐ストーン【sunstone】

斜長石の一種。含まれる針鉄鉱・赤鉄鉱・自然銅などの微細な結晶が一定の方位に配列しているため黄金色や赤銅色の閃光を放つ。飾石に利用。日長石にっちょうせき。

さんず‐の‐かわ【三途の川】‥ヅ‥カハ

〔仏〕人が死んで7日目に渡るという、冥土への途中にある川。川中に三つの瀬があって、緩急を異にし、生前の業ごうの如何によって渡る所を異にする。川のほとりに奪衣婆だつえばと懸衣翁けんえおうとの二鬼がいて、死者の衣を奪うという。偽経「十王経」に説く。みつせがわ。渡り川。葬頭川そうずがわ。

⇒さん‐ず【三途】

さんず‐の‐やみ【三途の闇】‥ヅ‥

死後の不安なことのたとえ。また、死。方丈記「たちまちに―に向はんとす」

⇒さん‐ず【三途】

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・する【産する】

〔自他サ変〕[文]産す(サ変)

①生む。生まれる。

②産出する。「良質の鉄鉱石を―・する」

さん・する【算する】

〔他サ変〕[文]算す(サ変)

①かぞえる。計算する。

②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」

さん・ずる【参ずる】

〔自サ変〕[文]参ず(サ変)

①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」

②参禅する。

さん・ずる【散ずる】

〔自他サ変〕[文]散ず(サ変)

①ちる。なくなる。うせる。今昔物語集24「逃げて車に乗りて―・じて」

②ちらす。なくする。「財を―・ずる」

③はらす。太平記2「それなりとも討つて恨みを―・ぜんと」

ざん・する【竄する】

〔他サ変〕[文]竄す(サ変)

①遠い土地に追放する。流罪るざいにする。

②改竄する。

ざん・する【讒する】

〔他サ変〕[文]讒す(サ変)

讒言する。源平盛衰記1「入道殿に―・せられて咎なくして多く損する者もありけり」

さん‐ずん【三寸】

①1寸の3倍。また、物の厚さや長さなどに比喩的に用いる語。「胸―」「―俎板まないた」「舌先―」

②香具師やしの一種。祭日・縁日などで品物を(1尺3寸の)台の上にのせ、口上を述べて売るもの。

⇒さんずん‐くぎ【三寸釘】

⇒さんずん‐なわ【三寸縄】

⇒さんずん‐ふりつ【三寸不律】

⇒さんずん‐みとおし【三寸見通し】

⇒さんずん‐もよう【三寸模様】

⇒さんずん‐の‐した【三寸の舌】

⇒三寸の見直し

⇒三寸俎板を見抜く

さんずん‐くぎ【三寸釘】

釘の一種。長さ曲尺かねじゃく1寸のもの。また、3寸のもの。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐なわ【三寸縄】‥ナハ

罪人を縛る縄。背にまわしてしばった手首と首縄との間を3寸にするからいう。縄三寸。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんずん‐の‐した【三寸の舌】

口さき。弁舌。「三寸の舌頭ぜっとう」とも。

⇒さん‐ずん【三寸】

さんしょう‐ばら【山椒薔薇】‥セウ‥🔗⭐🔉

さんしょう‐ばら【山椒薔薇】‥セウ‥

バラ科の落葉低木。富士・箱根地方の特産。高さ約2〜5メートル、枝にとげが多い。葉は羽状複葉でサンショウに似る。初夏、淡紅色の美花を開き、とげの多い果実を結ぶ。観賞用に栽培。

さんしょうばら

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ🔗⭐🔉

さんしょう‐びょう【山椒鋲】‥セウビヤウ

頭を山椒の果実ほどの半球形に作った鋲。湯殿の腰羽目または戸袋などの板を張るのに用いる化粧釘。→太鼓鋲。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥🔗⭐🔉

さんしょう‐みそ【山椒味噌】‥セウ‥

サンショウの果皮または若葉をすりまぜ香味をつけた味噌。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥🔗⭐🔉

さんしょう‐も【山椒藻】‥セウ‥

サンショウモ科の水生シダ。水田・池沼の水面を漂う。葉は三輪生。左右に浮葉、根状に分枝した水葉が水中に垂れる。秋、水葉に大小2種の嚢果を生じ、胞子嚢を群生。

さんしょうも

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

⇒さん‐しょう【山椒】

広辞苑に「さんしょう」で始まるの検索結果 1-27。