複数辞典一括検索+![]()

![]()

ろ🔗⭐🔉

ろ

(1)五十音図ラ行第五段の仮名。歯茎弾き音の有声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「ろ」は「呂」の草体。片仮名「ロ」は「呂」の初三画。

〔奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕

ろ【ロ】🔗⭐🔉

ろ [1] 【ロ】

西洋音楽の音名。欧語音名 B(ドイツ語では H )に当てた日本音名。基準音イより長二度高い音。

ろ【炉】🔗⭐🔉

ろ [0] 【炉】

(1)床を四角に切り,灰を入れ,中で火を焚(タ)いて暖をとったり,物を煮たりする所。囲炉裏。地炉(ジロ)。[季]冬。《―の焔薬缶をつゝみ老婆あり/池内友次郎》

(2)窯(カマ)で,燃料の燃える部分。「―に石炭を投げ込む」

(3)金属などを加熱して溶かしたり化学反応を起こさせたりする装置。「溶鉱―」「電気―」「原子―」

ろ【絽】🔗⭐🔉

ろ [0] 【絽】

からみ織りの一種。たて糸とよこ糸をからませて透き目を作った絹織物。涼感があり,盛夏用。絽織り。

ろ【廬】🔗⭐🔉

ろ [1] 【廬】

いおり。また,小さな粗末な家。

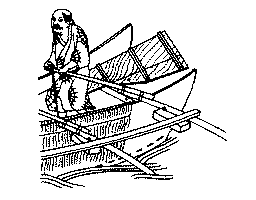

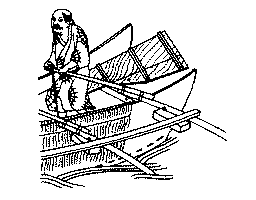

ろ【櫓・艪】🔗⭐🔉

ろ [0] 【櫓・艪】

和船を漕(コ)ぐための道具。木製。全体が櫓腕(ロウデ)と櫓脚(ロアシ)からなる継ぎ櫓が一般的で,櫓腕先端にある櫓柄(ロヅカ)とその上部についている突起の櫓杆(ロヅク)とを両手で握って漕ぎ,水中に入れた櫓脚で水を切るように練って船を進める。櫓脚にある入れ子という穴部を船にある小突起の櫓杭(ログイ)(=櫓臍(ロベソ))にはめて支点とし,櫓腕にある櫓杆に櫓綱(ロヅナ)(=早緒(ハヤオ))をかけて船床につないで漕ぎやすいようにしてある。西洋式の櫂(カイ)よりも効率のよいすぐれた推進具。「―をこぐ」

櫓

[図]

[図]

[図]

[図]

ろ【艫】🔗⭐🔉

ろ [0] 【艫】

(1)船の後部。とも。

(2)船の前部。へさき。

ろ【驢】🔗⭐🔉

ろ [1] 【驢】

ろば。

ろ【魯】🔗⭐🔉

ろ 【魯】

中国,周代の諸侯国の一。紀元前一一世紀に周の武王が弟の周公旦(タン)に与えた領地。都は山東省の曲阜(キヨクフ)。春秋時代から国勢は振るわなかったが周の文化を最もよく伝え,孔子を生んだ。前249年楚(ソ)に滅ぼされた。

ろ【露】🔗⭐🔉

ろ [1] 【露】

「露西亜(ロシア)」の略。「日―戦争」

〔「魯」とも書かれた〕

ろ🔗⭐🔉

ろ (助動)

〔中世以降の推量の助動詞「らう」の転。近世上方語〕

…だろう。「定めし昨日請け取つつ〈ろ〉/浄瑠璃・生玉心中(上)」

ろ🔗⭐🔉

ろ

〔ラ行五(四)段・ラ行変格活用の動詞およびそれと同じ活用型の助動詞や,形容詞・形容動詞およびそれと同じ活用型の助動詞の未然形語尾の「ろ」に助動詞「う」が付いた「ろう」の転〕

話し言葉でのくだけた言い方に用いられる。「取ろ・有ろ・よかろ・きれいだろ・…だろ」などの「ろ」。「これ,きれいだ〈ろ〉」「いっしょに行ってくれるだ〈ろ〉」

ろ🔗⭐🔉

ろ (間投助)

〔上代語〕

文の終わり,または文中の連用修飾語に付いて,感動の意を添えて聞き手に働きかけるのに用いられる。

(1)文の終わりに用いられる場合。「相見ては月も経なくに恋ふと言はばをそ―と我(アレ)を思ほさむかも/万葉 654」「白雲の絶えにし妹(イモ)をあぜせ―と心に乗りてここばかなしけ/万葉 3517」「荒雄らは妻子(メコ)の産業(ナリ)をば思はず―年の八年(ヤトセ)を待てど来まさず/万葉 3865」

(2)文中の連用修飾語に付く場合。「夕占(ユウケ)にも今夜(コヨイ)と告(ノ)らろ我が背なはあぜそも今夜(コヨイ)よし―来まさぬ/万葉 3469」

〔この語は,東歌・防人歌などの上代東国方言に多くみられる。文末用法のうち,動詞の命令形に付く場合は,命令形の活用語尾「よ」に相当するものとみなされる。近世江戸語以降の上一段・下一段・サ変の動詞の命令形(「見ろ」「落ちろ」「受けろ」「しろ」など)にみられる「ろ」は,この語の遺存したものとみられる〕

ろ🔗⭐🔉

ろ (接尾)

〔上代語〕

名詞または形容詞の連体形に付き,親愛の情を表し,また,語調を整えるのに用いる。「片淵に網張り渡し目―寄しに寄し寄り来(コ)ね/日本書紀(神代下)」「下野三毳(ミカモ)の山のこ楢のすまぐはし児―は誰(タ)が笥(ケ)か持たむ/万葉 3424」「日下江(クサカエ)の入江の蓮(ハチス)花蓮身の盛り人羨(トモ)しき―かも/古事記(下)」

〔形容詞の連体形に付く場合は,常に下に係助詞「か」「も」を伴う〕

ロアール Loire

Loire 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロアール  Loire

Loire フランス中部を流れる同国最長の河川。中央高地に源を発し西流してビスケー湾に注ぐ。長さ1020キロメートル。ロワール。

フランス中部を流れる同国最長の河川。中央高地に源を発し西流してビスケー湾に注ぐ。長さ1020キロメートル。ロワール。

Loire

Loire フランス中部を流れる同国最長の河川。中央高地に源を発し西流してビスケー湾に注ぐ。長さ1020キロメートル。ロワール。

フランス中部を流れる同国最長の河川。中央高地に源を発し西流してビスケー湾に注ぐ。長さ1020キロメートル。ロワール。

ろ-あく【露悪】🔗⭐🔉

ろ-あく [0] 【露悪】

自分の悪いところをわざとさらけだすこと。「―趣味」「―家」

ろ-あし【櫓脚】🔗⭐🔉

ろ-あし [1] 【櫓脚】

(1)櫓を漕(コ)ぐとき,櫓の水中につかった部分。櫓下(ロシタ)。

(2)櫓を漕いだ跡にゆらぐ波のあと。

ロア-バストス Augusto Roa Bastos

Augusto Roa Bastos 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロア-バストス  Augusto Roa Bastos

Augusto Roa Bastos (1918- ) パラグアイの小説家。戦争を通して人間の本質を問う長編「汝,人の子よ」,独裁者小説「至高の存在たる余は」など。

(1918- ) パラグアイの小説家。戦争を通して人間の本質を問う長編「汝,人の子よ」,独裁者小説「至高の存在たる余は」など。

Augusto Roa Bastos

Augusto Roa Bastos (1918- ) パラグアイの小説家。戦争を通して人間の本質を問う長編「汝,人の子よ」,独裁者小説「至高の存在たる余は」など。

(1918- ) パラグアイの小説家。戦争を通して人間の本質を問う長編「汝,人の子よ」,独裁者小説「至高の存在たる余は」など。

ろあん【魯庵】🔗⭐🔉

ろあん 【魯庵】

⇒内田(ウチダ)魯庵

ろあん【蘆庵】🔗⭐🔉

ろあん 【蘆庵】

⇒小沢(オザワ)蘆庵

ロイシン leucine

leucine 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイシン [1]  leucine

leucine ヒトの必須(ヒツス)アミノ酸の一。各種タンパク質中に含まれ,カゼインなどの酸加水分解物から得る白色結晶。弱い苦みがあり,水・アルコールに溶ける。

ヒトの必須(ヒツス)アミノ酸の一。各種タンパク質中に含まれ,カゼインなどの酸加水分解物から得る白色結晶。弱い苦みがあり,水・アルコールに溶ける。

leucine

leucine ヒトの必須(ヒツス)アミノ酸の一。各種タンパク質中に含まれ,カゼインなどの酸加水分解物から得る白色結晶。弱い苦みがあり,水・アルコールに溶ける。

ヒトの必須(ヒツス)アミノ酸の一。各種タンパク質中に含まれ,カゼインなどの酸加水分解物から得る白色結晶。弱い苦みがあり,水・アルコールに溶ける。

ロイス Josiah Royce

Josiah Royce 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイス  Josiah Royce

Josiah Royce (1855-1916) アメリカの哲学者。新ヘーゲル主義とプラグマティズムの影響を受け,主意主義的で一元論的な観念論を展開した。

(1855-1916) アメリカの哲学者。新ヘーゲル主義とプラグマティズムの影響を受け,主意主義的で一元論的な観念論を展開した。

Josiah Royce

Josiah Royce (1855-1916) アメリカの哲学者。新ヘーゲル主義とプラグマティズムの影響を受け,主意主義的で一元論的な観念論を展開した。

(1855-1916) アメリカの哲学者。新ヘーゲル主義とプラグマティズムの影響を受け,主意主義的で一元論的な観念論を展開した。

ロイズ Lloyd's

Lloyd's 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイズ  Lloyd's

Lloyd's ロンドンにある個人保険業者の団体。約二万人が加入し,グループ化してシンジケートを形成している。世界損害保険市場の中心。

ロンドンにある個人保険業者の団体。約二万人が加入し,グループ化してシンジケートを形成している。世界損害保険市場の中心。

Lloyd's

Lloyd's ロンドンにある個人保険業者の団体。約二万人が加入し,グループ化してシンジケートを形成している。世界損害保険市場の中心。

ロンドンにある個人保険業者の団体。約二万人が加入し,グループ化してシンジケートを形成している。世界損害保険市場の中心。

ロイスダール Jacob van Ruisdael

Jacob van Ruisdael 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイスダール  Jacob van Ruisdael

Jacob van Ruisdael (1628頃-1682) オランダの画家。沈鬱(チンウツ)な詩的情趣に富む風景画を描き,近代ロマン主義の自然描写に影響を与えた。

(1628頃-1682) オランダの画家。沈鬱(チンウツ)な詩的情趣に富む風景画を描き,近代ロマン主義の自然描写に影響を与えた。

Jacob van Ruisdael

Jacob van Ruisdael (1628頃-1682) オランダの画家。沈鬱(チンウツ)な詩的情趣に富む風景画を描き,近代ロマン主義の自然描写に影響を与えた。

(1628頃-1682) オランダの画家。沈鬱(チンウツ)な詩的情趣に富む風景画を描き,近代ロマン主義の自然描写に影響を与えた。

ロイター Fritz Reuter

Fritz Reuter 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイター  Fritz Reuter

Fritz Reuter (1810-1874) ドイツの詩人・小説家。低地ドイツ語で郷土と小都市の生活をユーモラスに描き,近代郷土文芸の先駆者とされる。小説「宿なし」「フランス時代より」「わが農民時代より」など。

(1810-1874) ドイツの詩人・小説家。低地ドイツ語で郷土と小都市の生活をユーモラスに描き,近代郷土文芸の先駆者とされる。小説「宿なし」「フランス時代より」「わが農民時代より」など。

Fritz Reuter

Fritz Reuter (1810-1874) ドイツの詩人・小説家。低地ドイツ語で郷土と小都市の生活をユーモラスに描き,近代郷土文芸の先駆者とされる。小説「宿なし」「フランス時代より」「わが農民時代より」など。

(1810-1874) ドイツの詩人・小説家。低地ドイツ語で郷土と小都市の生活をユーモラスに描き,近代郷土文芸の先駆者とされる。小説「宿なし」「フランス時代より」「わが農民時代より」など。

ロイター Reuters

Reuters 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイター  Reuters

Reuters イギリスの通信社。ドイツ人ロイター(Paul Julius von Reuter 1816-1899)が1851年ロンドンに設立。現在はオーストラリアやニュージーランドも含む通信社・新聞社の協同機関的な組織となっている。

イギリスの通信社。ドイツ人ロイター(Paul Julius von Reuter 1816-1899)が1851年ロンドンに設立。現在はオーストラリアやニュージーランドも含む通信社・新聞社の協同機関的な組織となっている。

Reuters

Reuters イギリスの通信社。ドイツ人ロイター(Paul Julius von Reuter 1816-1899)が1851年ロンドンに設立。現在はオーストラリアやニュージーランドも含む通信社・新聞社の協同機関的な組織となっている。

イギリスの通信社。ドイツ人ロイター(Paul Julius von Reuter 1816-1899)が1851年ロンドンに設立。現在はオーストラリアやニュージーランドも含む通信社・新聞社の協同機関的な組織となっている。

ロイター-しょうひんそうばしすう【―商品相場指数】🔗⭐🔉

ロイター-しょうひんそうばしすう ―シヤウヒンサウバ― [13][12] 【―商品相場指数】

ロイター通信社が毎日発表している商品相場指数。基準年次は1931年。構成品目は,小麦・銅・羊毛・綿花・コーヒーなど一七品目。ロイター指標。

→ダウ-ジョーンズ商品相場指数

ロイター-ばん【―板】🔗⭐🔉

ロイター-ばん [0] 【―板】

〔Reuther〕〔ロイターは開発者の名〕

体操用踏み切り板。これにより,飛躍的に跳躍力が大きくなり,多彩な技が新しく開発されることになった。

ロイド Harold Lloyd

Harold Lloyd 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイド  Harold Lloyd

Harold Lloyd (1893-1971) アメリカの喜劇映画俳優。ハリウッド初期から短編喜劇に主演,丸眼鏡の明るい青年像をつくり出し,チャップリン・キートンと並ぶ人気を得た。主演作「要心無用」「巨人征服」「活動狂」

(1893-1971) アメリカの喜劇映画俳優。ハリウッド初期から短編喜劇に主演,丸眼鏡の明るい青年像をつくり出し,チャップリン・キートンと並ぶ人気を得た。主演作「要心無用」「巨人征服」「活動狂」

Harold Lloyd

Harold Lloyd (1893-1971) アメリカの喜劇映画俳優。ハリウッド初期から短編喜劇に主演,丸眼鏡の明るい青年像をつくり出し,チャップリン・キートンと並ぶ人気を得た。主演作「要心無用」「巨人征服」「活動狂」

(1893-1971) アメリカの喜劇映画俳優。ハリウッド初期から短編喜劇に主演,丸眼鏡の明るい青年像をつくり出し,チャップリン・キートンと並ぶ人気を得た。主演作「要心無用」「巨人征服」「活動狂」

ロイド-めがね【―眼鏡】🔗⭐🔉

ロイド-めがね [4] 【―眼鏡】

(ロイドが映画の中でかけた)セルロイド製の円形太縁の眼鏡。

ロイド-ジョージ David Lloyd George

David Lloyd George 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイド-ジョージ  David Lloyd George

David Lloyd George (1863-1945) イギリスの政治家。自由党急進派に属し,議員・蔵相時代に富裕者への負担増や国民保険法制定により社会保障制度の基礎を築く。1916年連立内閣首相となり,第一次大戦を遂行しパリ講和会議を主導した。

(1863-1945) イギリスの政治家。自由党急進派に属し,議員・蔵相時代に富裕者への負担増や国民保険法制定により社会保障制度の基礎を築く。1916年連立内閣首相となり,第一次大戦を遂行しパリ講和会議を主導した。

David Lloyd George

David Lloyd George (1863-1945) イギリスの政治家。自由党急進派に属し,議員・蔵相時代に富裕者への負担増や国民保険法制定により社会保障制度の基礎を築く。1916年連立内閣首相となり,第一次大戦を遂行しパリ講和会議を主導した。

(1863-1945) イギリスの政治家。自由党急進派に属し,議員・蔵相時代に富裕者への負担増や国民保険法制定により社会保障制度の基礎を築く。1916年連立内閣首相となり,第一次大戦を遂行しパリ講和会議を主導した。

ロイヒリーン Johannes Reuchlin

Johannes Reuchlin 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイヒリーン  Johannes Reuchlin

Johannes Reuchlin (1455-1522) ドイツの古典学者・人文主義者。ギリシャ・ラテン文学の翻訳者,ヘブライ学の創始者として知られる。

(1455-1522) ドイツの古典学者・人文主義者。ギリシャ・ラテン文学の翻訳者,ヘブライ学の創始者として知られる。

Johannes Reuchlin

Johannes Reuchlin (1455-1522) ドイツの古典学者・人文主義者。ギリシャ・ラテン文学の翻訳者,ヘブライ学の創始者として知られる。

(1455-1522) ドイツの古典学者・人文主義者。ギリシャ・ラテン文学の翻訳者,ヘブライ学の創始者として知られる。

ロイブ Jacques Loeb

Jacques Loeb 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイブ  Jacques Loeb

Jacques Loeb (1859-1924) アメリカの生物学者。ドイツ生まれ。人工単為生殖の新分野を開拓。生命現象を物理化学的に研究することを提唱。

(1859-1924) アメリカの生物学者。ドイツ生まれ。人工単為生殖の新分野を開拓。生命現象を物理化学的に研究することを提唱。

Jacques Loeb

Jacques Loeb (1859-1924) アメリカの生物学者。ドイツ生まれ。人工単為生殖の新分野を開拓。生命現象を物理化学的に研究することを提唱。

(1859-1924) アメリカの生物学者。ドイツ生まれ。人工単為生殖の新分野を開拓。生命現象を物理化学的に研究することを提唱。

ロイヤル royal

royal 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイヤル [1]  royal

royal 「王の」「王室の」の意。他の語と複合して用いる。ローヤル。

「王の」「王室の」の意。他の語と複合して用いる。ローヤル。

royal

royal 「王の」「王室の」の意。他の語と複合して用いる。ローヤル。

「王の」「王室の」の意。他の語と複合して用いる。ローヤル。

ロイヤル-ボックス royal box

royal box 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイヤル-ボックス [5]  royal box

royal box 劇場・競技場などの貴賓席。

劇場・競技場などの貴賓席。

royal box

royal box 劇場・競技場などの貴賓席。

劇場・競技場などの貴賓席。

ロイヤル-ミルク-ティー royal milk tea

royal milk tea 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイヤル-ミルク-ティー [6][8]  royal milk tea

royal milk tea イギリスで王朝風と呼ばれる紅茶のいれ方。濃くいれた紅茶に温めた牛乳をたっぷり注ぐ。

イギリスで王朝風と呼ばれる紅茶のいれ方。濃くいれた紅茶に温めた牛乳をたっぷり注ぐ。

royal milk tea

royal milk tea イギリスで王朝風と呼ばれる紅茶のいれ方。濃くいれた紅茶に温めた牛乳をたっぷり注ぐ。

イギリスで王朝風と呼ばれる紅茶のいれ方。濃くいれた紅茶に温めた牛乳をたっぷり注ぐ。

ロイヤル-アカデミー🔗⭐🔉

ロイヤル-アカデミー

〔Royal Academy of Arts〕

イギリス王立美術院。1768年に諸美術振興のため設立。美術学校を有し,毎年展覧会を開催。

ロイヤルティー royalty

royalty 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ロイヤルティー [3]  royalty

royalty 特許権・商標権・著作権などの使用料。ローヤリティー。ロイヤリティー。

特許権・商標権・著作権などの使用料。ローヤリティー。ロイヤリティー。

royalty

royalty 特許権・商標権・著作権などの使用料。ローヤリティー。ロイヤリティー。

特許権・商標権・著作権などの使用料。ローヤリティー。ロイヤリティー。

ろ-いろ【蝋色】🔗⭐🔉

ろ-いろ [0] 【蝋色】

「蝋色塗り」の略。ろういろ。

ろいろ-うるし【蝋色漆・呂色漆】🔗⭐🔉

ろいろ-うるし [4] 【蝋色漆・呂色漆】

蝋色塗りに用いる漆。油分を含まない黒漆。

ろいろ-ざや【蝋色鞘】🔗⭐🔉

ろいろ-ざや [0] 【蝋色鞘】

蝋色塗りの刀の鞘。

ろいろ-ぬり【蝋色塗(り)】🔗⭐🔉

ろいろ-ぬり [0] 【蝋色塗(り)】

漆塗りの技法の一。蝋色漆で上塗りをし木炭で研ぎ,砥粉(トノコ)などで平らにし,摺(ス)り漆をして磨いて光沢を出したもの。蝋色研ぎ出し。蝋色仕立て。

ろう【老】🔗⭐🔉

ろう ラウ [1] 【老】

■一■ (名)

(1)年をとること。また,年寄り。「生(シヨウ)・―・病・死の移り来(キタ)ること/徒然 155」

(2)律令制で,六一歳から六五歳まで(のち六〇歳から六四歳まで)の者の称。

■二■ (代)

一人称。老人が自分のことを卑下していう語。「稚(ワカ)き女子(オンナゴ)の矢武におはするぞ,―が物見たる中のあはれなりし/読本・雨月(浅茅が宿)」

■三■ (接尾)

自分より年とった人の名に付けて敬称として用いる。「吉田―」

〔■三■ は,古くは必ずしも老人に対してだけ用いるものではなく,もとは主に僧侶に対して用いられた〕

ろう【労】🔗⭐🔉

ろう ラウ [1] 【労】

(1)骨折り。体を使うこと。「―をいとわず働く」「―をねぎらう」

(2)功績。手柄。働き。「長年の―に報いる」

(3)長年の経験。熟練。「木工の君といふ人,―ある者にて/宇津保(藤原君)」

(4)長い間使用したこと。「すり平めかし―多きになりたるが/枕草子(二〇二・春曙抄)」

ろう【郎】🔗⭐🔉

ろう ラウ 【郎】

■一■ [1] (名)

(1)男子。特に,年若い男子。「初陣の―ある家の牡丹かな/続春夏秋冬(碧梧桐)」

(2)女性から夫,または情夫をさしていう語。「―が来れば夜の短きを苦み,―が往けば宵の長きを苦む/南郭先生文集」

(3)中国の官名。侍郎・尚書郎などの総称。

■二■ (接尾)

(1)男子の名前に付ける言葉。一族・一家の中で男の生まれた順序に従って付ける。「太―,次―,三―」

(2)助数詞。男女の別なく,子供の生まれた順序を表すのに用いる。「男子二人,女子一人をもてり。太―は質朴(スナオ)によく生産(ナリワイ)を治む,二―の女子は大和の人のつまどひに迎へられて彼所(カシコ)に行く,三―の豊雄なるものあり/読本・雨月(蛇性の婬)」

ろう【陋】🔗⭐🔉

ろう [1] 【陋】 (名・形動)[文]ナリ

場所がせまくるしいこと。心がせせこましく,卑しいこと。また,そのさま。「 泥帯水(タデイタイスイ)の―を遺憾なく示して/草枕(漱石)」「長者の胸の卑にして―なる/慨世士伝(逍遥)」

泥帯水(タデイタイスイ)の―を遺憾なく示して/草枕(漱石)」「長者の胸の卑にして―なる/慨世士伝(逍遥)」

泥帯水(タデイタイスイ)の―を遺憾なく示して/草枕(漱石)」「長者の胸の卑にして―なる/慨世士伝(逍遥)」

泥帯水(タデイタイスイ)の―を遺憾なく示して/草枕(漱石)」「長者の胸の卑にして―なる/慨世士伝(逍遥)」

ろう【婁】🔗⭐🔉

ろう [1] 【婁】

二十八宿の一。西方の星宿。婁宿。たたらぼし。

ろう【廊】🔗⭐🔉

ろう ラウ [1] 【廊】

通路などに使用する細長い建物。細殿(ホソドノ)。渡殿(ワタドノ)。廊下。「―をめぐらす」

ろう【楼】🔗⭐🔉

ろう 【楼】

■一■ [1] (名)

(1)階を重ねて高くつくった建物。たかどの。

(2)遠くを見わたせるように高くつくった建物。物見のやぐら。

(3)大きな建物。

■二■ (接尾)

高い建物,旅館・料亭また妓楼などの名前の下に付けて用いる。「しののめ―」「水月―」

ろう【臈】🔗⭐🔉

ろう ラフ [1] 【臈】

(1)〔仏〕 僧が受戒後一夏(イチゲ)九旬の間修行して功を積むこと。臈の多いほど僧の位は高くなる。

(2)一般に,年功を積むこと。また,それによって得た身分の上下をいう語。「上臈」「中臈」など。

→臈長(ロウタ)ける

ろう【臘】🔗⭐🔉

ろう ラフ [1] 【臘】

(1)冬至後,第三の戌(イヌ)の日に行う行事。猟の獲物を祖先や神々にまつるもの。

(2)年の暮れ。年末。

ろう【隴】🔗⭐🔉

ろう 【隴】

中国,甘粛省南東部の地名。

ろう【蝋】🔗⭐🔉

ろう ラフ [1] 【蝋】

高級脂肪酸と高級一価アルコールとのエステル。天然のものは多くが固体。グリセリドである油脂に似ているが,油脂よりも酸化や加水分解に対して安定。動植物体の表面に存在し,保護膜の役を果たすものが多い。精製して,艶(ツヤ)出し・化粧品・医薬品などに用いる。木蝋など慣用名で蝋とよばれていても油脂のものがある。ワックス。

ろう【聾】🔗⭐🔉

ろう [1] 【聾】

両耳の聴覚が重度に障害されている状態。

ろう【鑞】🔗⭐🔉

ろう ラフ [1] 【鑞】

金属を接合するのに使う合金の総称。はんだの類。「―付け」

ろう🔗⭐🔉

ろう ラウ (助動)(○・○・らう・らう・○・○)

〔推量の助動詞「らむ」の転。中世語〕

活用語の終止形(ラ変活用には連体形)に付いて,推量の意を表す。…だろう。完了の助動詞「つ」に付いた「つらう」,推量の助動詞「うず」に付いた「うずらう」などの形で用いられることが多い。「今サライカナルオン目ニカアワセラレウズ〈ラウ〉ト言ウテ泣クトコロデ/天草本平家 1」「雨のふる夜に,誰(タ)が濡れてこうず〈らう〉に/狂言・花子」

ろう-あ【聾唖】🔗⭐🔉

ろう-あ [1] 【聾唖】

耳が聞こえず,話しことばが話せない状態。先天性あるいは乳幼児期から高度の難聴があって音声言語の習得ができなかったことによる。

ろうあ-がっこう【聾唖学校】🔗⭐🔉

ろうあ-がっこう ―ガクカウ [4] 【聾唖学校】

聾学校の旧称。

ろ【絽】(和英)🔗⭐🔉

ろ【絽】

silk gauze.絽縮緬(ちりめん) crepe gauze.

ろ【櫓をこぐ】(和英)🔗⭐🔉

ろ【櫓をこぐ】

pull an oar;→英和

work at the oar.

ロイター(和英)🔗⭐🔉

ロイター

Reuters (通信社).ロイター電 a Reuter dispatch.

ロイドめがね【ロイド眼鏡】(和英)🔗⭐🔉

ロイドめがね【ロイド眼鏡】

horn-rimmed spectacles.

ろう【牢】(和英)🔗⭐🔉

ろう【牢】

⇒牢獄.

ろう【労】(和英)🔗⭐🔉

ろう【労】

trouble;→英和

service(s);→英和

pains;labor.→英和

〜をとる take the trouble to do[of doing];act as.〜を惜しまない spare no efforts[pains,trouble].〜をねぎらう[多とする]thankforservice[trouble];appreciateservices.

ろう【廊】(和英)🔗⭐🔉

ろう【廊】

⇒廊下.

ろうあ【聾唖の(者)】(和英)🔗⭐🔉

ろうあ【聾唖の(者)】

(a) deaf-mute;(a) deaf-and-dumb (person).聾唖学校 a deaf-and-dumb school.

大辞林に「ろ」で始まるの検索結果 1-74。もっと読み込む