複数辞典一括検索+![]()

![]()

かね【印】🔗⭐🔉

かね 【印】

飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。かなやき。[色葉字類抄]

かね【金】🔗⭐🔉

かね [0] 【金】

(1)金属。金・銀・銅・鉄など。「―の箸」

(2)金銭。おかね。「―をためる」「―を貸す」

〔近世,上方では主に銀貨が用いられたことから「銀」の字も用いられた〕

かね【矩】🔗⭐🔉

かね [0] 【矩】

(1)「曲尺(カネジヤク)」に同じ。

(2)まっすぐなこと。直線。また,直角。「―に渡いておし落さるな/平家 4」

(3)模範。手本。規矩(キク)。「諸人の―となしぬ/洒落本・深弥満於路志」

かね【鉄漿】🔗⭐🔉

かね [0] 【鉄漿】

御歯黒(オハグロ)の液。「―をつける」

かね【鐘・鉦】🔗⭐🔉

かね [0] 【鐘・鉦】

(1)つりがね。《鐘》「お寺の―をつく」

(2)鐘の音。《鐘》「遠くから―が聞こえる」

(3)撞木(シユモク)でたたくかね。たたきがね。《鉦》

か-ね🔗⭐🔉

か-ね (連語)

〔終助詞「か」に終助詞「ね」の付いたもの〕

文末にあって,体言および体言に準ずるもの,動詞・形容詞および助動詞の終止連体形に接続する。

(1)疑いつつ念を押す意を表す。「大丈夫―」「何かおもしろくないことでもあるの―」

(2)質問する意を表す。「どうです,もうかりました―」

(3)反問する意を表す。「そんなこと君にできる―」

〔近世江戸語以降の語。話し言葉に用いられる〕

かね-あい【兼(ね)合い】🔗⭐🔉

かね-あい ―アヒ [0] 【兼(ね)合い】

つりあい。均衡・バランス。「費用との―」「―がむずかしい」

かね-あ・う【兼ね合ふ】🔗⭐🔉

かね-あ・う ―アフ 【兼ね合ふ】 (動ハ四)

(1)互いにつりあう。「―・うて熊手も持つた間引売り/雑俳・冠付後の栞」

(2)互いに遠慮しあう。「兄弟心を―・ひて/浄瑠璃・持統天皇」

かね-あきゅうど【金商人】🔗⭐🔉

かね-あきゅうど ―アキウド 【金商人】

(1)砂金などを売買する人。かねあきびと。かねうり。「毎年奥州に下る―なりけるが/義経記 1」

(2)金銭の両替を業とする人。ぜにや。

かねあきら-しんのう【兼明親王】🔗⭐🔉

かねあきら-しんのう ―シンワウ 【兼明親王】

(914-987) 平安中期の政治家・文人。醍醐天皇の皇子。小倉親王・前中書王と称される。左大臣に至るが,藤原兼通に讒(ザン)され,嵯峨小倉に隠遁(イントン)。詩文・書に長じ,「本朝文粋」「和漢朗詠集」に詩文が残る。書に「池亭記」がある。

かね-あまり【金余り】🔗⭐🔉

かね-あまり [0][3] 【金余り】

使い道がなく金がだぶつくこと。

⇔金づまり

「―現象」

かねいえ【金家】🔗⭐🔉

かねいえ カネイヘ 【金家】

安土桃山期の鐔工。鐔に絵画風を初めて取り入れた。薄い鉄の板鐔に少量の金・銀・銅などを象眼し,空間の妙をたくみに生かす。

かね-いり【鐘入り】🔗⭐🔉

かね-いり [0] 【鐘入り】

能「道成寺」,歌舞伎舞踊「京鹿子娘道成寺」,組踊「執心鐘入(シユウシンカネイリ)」など,道成寺物の芸能で,主人公が鐘の中に入る演技・演出。

かね-いれ【金入れ】🔗⭐🔉

かね-いれ [3][4] 【金入れ】

金銭を入れるいれもの。財布(サイフ)。

かね-うけ【金請】🔗⭐🔉

かね-うけ [0] 【金請】

近世の保証の一。借金契約の保証。

かねうじ【兼氏】🔗⭐🔉

かねうじ カネウヂ 【兼氏】

南北朝期の刀工。美濃国志津に住したことから志津三郎と称される。直江志津派の祖で,初期美濃鍛冶の中で最も名が高い。大和鍛冶出身との説もある。太刀は少なく,短刀・長巻などが多い。

かね-うち【金打ち】🔗⭐🔉

かね-うち 【金打ち】

「きんちょう(金打)」に同じ。

かね-う・つ【金打つ】🔗⭐🔉

かね-う・つ 【金打つ】 (動タ四)

(1)鉦(シヨウ)または鰐口(ワニグチ)などを鳴らして神仏に誓う。「大仏の御前にて―・ちて仏に申して去りぬ/宇治拾遺 12」

(2)金打(キンチヨウ)する。誓う。

かね-うり【金売り】🔗⭐🔉

かね-うり [0][4] 【金売り】

「金商人(カネアキユウド){(1)}」に同じ。

かねうり-きちじ【金売吉次】🔗⭐🔉

かねうり-きちじ 【金売吉次】

陸奥国の金を京で売って長者となったといわれる伝説上の人物。鞍馬寺で牛若丸に会い,藤原秀衡のもとに案内したという。後の名を堀弥太郎光景。

かね-おや【金親】🔗⭐🔉

かね-おや [0] 【金親】

資金を出してくれる人。金主。金元。

かね-おや【鉄漿親】🔗⭐🔉

かね-おや [0] 【鉄漿親】

「御歯黒親(オハグロオヤ)」に同じ。

かね-がえ【金替・銀替】🔗⭐🔉

かね-がえ ―ガヘ 【金替・銀替】

両替屋。「―の手代/浮世草子・永代蔵 1」

かねがえ-さんべえ【金ヶ江三兵衛】🔗⭐🔉

かねがえ-さんべえ ―サンベ 【金ヶ江三兵衛】

⇒李参平(リサンペイ)

【金ヶ江三兵衛】

⇒李参平(リサンペイ)

【金ヶ江三兵衛】

⇒李参平(リサンペイ)

【金ヶ江三兵衛】

⇒李参平(リサンペイ)

かねがさき【金ヶ崎】🔗⭐🔉

かねがさき 【金ヶ崎】

(1)福井県敦賀市の北東にある小さな岬。また,その付近の地名。

(2)岩手県南西部,胆沢(イサワ)郡の町。穀倉地帯で,六原に営農大学校がある。北部は北上工業地帯の一部。

かねがさき-ぐう【金崎宮】🔗⭐🔉

かねがさき-ぐう 【金崎宮】

福井県敦賀市金崎城跡にある神社。祭神は後醍醐天皇の皇子,尊良(タカナガ)・恒良(ツネナガ)両親王。1890年(明治23)創建。

かねがさき-じょう【金崎城】🔗⭐🔉

かねがさき-じょう ―ジヤウ 【金崎城】

敦賀市金ヶ崎の先端近くにあった城。1337年,新田義貞が尊良(タカナガ)親王・恒良(ツネナガ)親王を奉じて再挙のため北国に赴く途中立てこもった城。高師泰(コウノモロヤス)の軍に包囲されて落城,両親王は敗死。現在,金崎宮がある。

かね-かし【金貸し】🔗⭐🔉

かね-かし [3][0] 【金貸し】

金を貸して利子を得る商売。金融業。また,その人。

かね-がね【予予・兼兼】🔗⭐🔉

かね-がね [2][3] 【予予・兼兼】 (副)

前々から。かねてから。「御高名は―承っておりました」

かね-が-ふち【鐘ヶ淵】🔗⭐🔉

かね-が-ふち 【鐘ヶ淵】

(1)寺鐘・陣鐘などが沈んだという伝説によって名付けられた淵。

(2)東京都墨田区北部の地域。綾瀬川が荒川と合して深淵をなした所に橋場長昌寺の釣り鐘(亀戸普門院のものとも)が沈んだという。

かね-かんじょう【金勘定】🔗⭐🔉

かね-かんじょう ―カンヂヤウ [3] 【金勘定】

金銭を勘定すること。金銭の収支を勘定すること。

かね-くい【金食い】🔗⭐🔉

かね-くい ―クヒ [3] 【金食い】

(1)金銭のかかること。

(2)衣服などにぜいたくをすること。また,その人。

かねくい-むし【金食い虫】🔗⭐🔉

かねくい-むし ―クヒ― [3] 【金食い虫】

費用ばかりかかって利益を生まない物事を虫にたとえてののしっていう語。「―の企画」

かね-くじ【金公事】🔗⭐🔉

かね-くじ 【金公事】

江戸時代,利息付きまたは,無担保の金銭の債権に関する訴訟。売掛金・手付金・立替金・先納金など。

⇔本公事

かね-くよう【鐘供養】🔗⭐🔉

かね-くよう ―クヤウ [3] 【鐘供養】

(1)新たに鋳造された鐘のつき初めに行う供養。多くは女子がつき初めを行う。

(2)晩春のころ,寺々で行われる梵鐘(ボンシヨウ)供養。和歌山県の道成寺(ドウジヨウジ),東京品川の品川寺(ホンセンジ)のものなどが著名。[季]春。《品川の宿に古る寺―/今井つる女》

かね-ぐら【金蔵】🔗⭐🔉

かね-ぐら [0] 【金蔵】

(1)金銭や財宝を納めておく蔵。

(2)金を出してくれる金持ちや,金をもうけさせてくれる人。

かね-ぐり【金繰り】🔗⭐🔉

かね-ぐり [0] 【金繰り】

金のやりくり。資金の工面。資金ぐり。かなぐり。「―がつかない」

かねこ【金子】🔗⭐🔉

かねこ 【金子】

姓氏の一。

かねこ-くんえん【金子薫園】🔗⭐🔉

かねこ-くんえん ―クン ン 【金子薫園】

(1876-1951) 歌人。東京生まれ。本名,雄太郎。「浅香社」同人。尾上柴舟とともに叙景歌運動を起こし,明星派に対抗した。歌風は平明温雅。歌集「片われ月」「伶人」「覚めたる歌」「白鷺集」など。

ン 【金子薫園】

(1876-1951) 歌人。東京生まれ。本名,雄太郎。「浅香社」同人。尾上柴舟とともに叙景歌運動を起こし,明星派に対抗した。歌風は平明温雅。歌集「片われ月」「伶人」「覚めたる歌」「白鷺集」など。

ン 【金子薫園】

(1876-1951) 歌人。東京生まれ。本名,雄太郎。「浅香社」同人。尾上柴舟とともに叙景歌運動を起こし,明星派に対抗した。歌風は平明温雅。歌集「片われ月」「伶人」「覚めたる歌」「白鷺集」など。

ン 【金子薫園】

(1876-1951) 歌人。東京生まれ。本名,雄太郎。「浅香社」同人。尾上柴舟とともに叙景歌運動を起こし,明星派に対抗した。歌風は平明温雅。歌集「片われ月」「伶人」「覚めたる歌」「白鷺集」など。

かねこ-けんたろう【金子堅太郎】🔗⭐🔉

かねこ-けんたろう ―ケンタラウ 【金子堅太郎】

(1853-1942) 官僚・政治家。福岡藩出身。伊藤博文のもとで,帝国憲法の起草に参加。のち農商務相・法相などを歴任。日露戦争時,渡米して講和外交に貢献。枢密顧問官。

かねこ-ふみこ【金子文子】🔗⭐🔉

かねこ-ふみこ 【金子文子】

(1903?-1926) 無政府主義者。神奈川県生まれ。朴烈と結婚。関東大震災後の朝鮮人暴動のデマの中,大逆罪で逮捕され死刑判決を受け,のち無期懲役に減刑されるが,四か月後獄中で縊死。

かねこ-みつはる【金子光晴】🔗⭐🔉

かねこ-みつはる 【金子光晴】

(1895-1975) 詩人。愛知県生まれ。本名,大鹿安和(保和)。早大予科・東京美校・慶大予科をいずれも中退。「こがね虫」で詩壇に登場,絢爛(ケンラン)たる詩的世界が注目されたが,のち強烈な自我意識とニヒリズムを基調にした詩風に転じた。詩集「鮫」「落下傘」「蛾」「人間の悲劇」「 IL 」など。

かねこ-もとおみ【金子元臣】🔗⭐🔉

かねこ-もとおみ 【金子元臣】

(1868-1944) 歌人・国文学者。静岡県の人。国学院大教授・御歌所寄人。短歌の革新を志し,古典の注釈に努めた。著「古今和歌集評釈」「枕草子評釈」「万葉集評釈」など。

かね-こうばい【矩勾配】🔗⭐🔉

かね-こうばい [3] 【矩勾配】

〔建〕 四五度の勾配。

かね-ごと【予言・兼言】🔗⭐🔉

かね-ごと 【予言・兼言】

前もって言っておいた言葉。約束の言葉。また,将来を予測して言う言葉。「昔せし我が―の悲しきは/後撰(恋三)」

かね-ざし【矩差】🔗⭐🔉

かね-ざし [0] 【矩差】

「曲尺(カネジヤク)」に同じ。

かねさだ【兼定】🔗⭐🔉

かねさだ 【兼定】

室町中期,美濃,関の刀工。和泉守。吉右衛門尉と称したとも伝える。関七流徳永派。「定」の字のウ冠の下を「之」と切るところから之定(ノサダ)と呼ばれる。兼元と並ぶ美濃刀工の代表者。

かね-ざた【金沙汰】🔗⭐🔉

かね-ざた [0] 【金沙汰】

金銭に関する事件。

かねさわ【金沢】🔗⭐🔉

かねさわ カネサハ 【金沢】

姓氏の一。

かねさわ-さねとき【金沢実時】🔗⭐🔉

かねさわ-さねとき カネサハ― 【金沢実時】

⇒北条(ホウジヨウ)実時

かねざわ-の-さく【金沢柵】🔗⭐🔉

かねざわ-の-さく カネザハ― 【金沢柵】

秋田県横手市金沢にあった城柵(ジヨウサク)。後三年の役の際,清原氏がこれに拠(ヨ)り,源義家に滅ぼされた。

かねさわ-ぶんこ【金沢文庫】🔗⭐🔉

かねさわ-ぶんこ カネサハ― 【金沢文庫】

⇒かなざわぶんこ(金沢文庫)

かねしげ【金重】🔗⭐🔉

かねしげ 【金重】

姓氏の一。

かねしげ-とうよう【金重陶陽】🔗⭐🔉

かねしげ-とうよう ―タウヤウ 【金重陶陽】

(1896-1967) 陶芸家。岡山県生まれ。本名,勇。父に作陶を学び,桃山時代の備前焼の再現に努めた。備前焼中興の祖と称される。

かねしげ【金重】🔗⭐🔉

かねしげ 【金重】

鎌倉末期・南北朝期の刀工。越前の人で後に美濃に移住,関鍛冶繁栄の基を築いたという。生没年未詳。

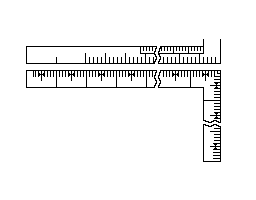

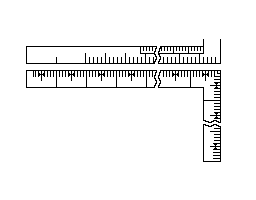

かね-じゃく【曲尺・矩尺】🔗⭐🔉

かね-じゃく [0] 【曲尺・矩尺】

〔金属製であることから〕

(1)大工・建具職人などが用いる直角に曲がった金属製の物差し。表には実寸(表目)の,裏にはその 倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。

(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。

→尺

曲尺(1)

倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。

(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。

→尺

曲尺(1)

[図]

[図]

倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。

(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。

→尺

曲尺(1)

倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。

(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。

→尺

曲尺(1)

[図]

[図]

かね-ずく【金尽く】🔗⭐🔉

かね-ずく ―ヅク [0] 【金尽く】

金銭の力だけで物事を解決しようとすること。金銭ずく。かねずくめ。「―で納得させる」

かね-ずくめ【金尽くめ】🔗⭐🔉

かね-ずくめ ―ヅクメ [3] 【金尽くめ】

「金尽(ズ)く」に同じ。

かね-せんじ【兼ね宣旨】🔗⭐🔉

かね-せんじ 【兼ね宣旨】

⇒けんせんじ(兼宣旨)

かね-そな・える【兼(ね)備える】🔗⭐🔉

かね-そな・える ―ソナヘル [5] 【兼(ね)備える】 (動ア下一)[文]ハ下二 かねそな・ふ

(両立しがたい二つの要素を)両方とも持ち合わせる。兼備する。「知恵と勇気を―・える」

かね-ぞめ【鉄漿染(め)】🔗⭐🔉

かね-ぞめ [0] 【鉄漿染(め)】

(1)歯を御歯黒(オハグロ)で黒く染めること。御歯黒染め。

(2)御歯黒で布を紺色に染めること。

かね-だか【金高】🔗⭐🔉

かね-だか [2][0] 【金高】

金銭の額。金額。きんだか。

かね-たたき【鉦叩】🔗⭐🔉

かね-たたき [3] 【鉦叩】

(1)念仏の際に鉦をたたくこと。また,その人。

(2)鉦をたたく棒。撞木(シユモク)。

(3)鉦をたたきながら経文などを唱え,金品をもらい歩く乞食僧。「彼の京の―/浮世草子・永代蔵 3」

(4)カネタタキ科の昆虫。体長10ミリメートル内外。コオロギに似,体表は灰褐色。雄は前ばねが黒褐色で非常に短く後ろばねを欠き,雌にははねがない。雄は秋にチン,チン,チンと鳴く。関東以南と中国に分布。[季]秋。《暁は宵より淋し―/星野立子》

か-ねつ【火熱】🔗⭐🔉

か-ねつ クワ― [1] 【火熱】

火の熱。火の熱さ。

か-ねつ【加熱】🔗⭐🔉

か-ねつ [0] 【加熱】 (名)スル

熱を加えること。「殺菌のため―する」

かねつ-き【加熱器】🔗⭐🔉

かねつ-き [3][2] 【加熱器】

ガス・電気などによって物体を熱する装置。

か-ねつ【過熱】🔗⭐🔉

か-ねつ クワ― [0] 【過熱】 (名)スル

(1)必要以上に,また限界以上に熱くなること。「エンジンが―する」

(2)物事の状態が限度を超えて激しくなること。「―ぎみの景気」

(3)〔物〕 蒸気が沸点以上の温度になっていること。また,沸点以上に熱せられた液体が沸騰しない状態。

かねつ-き【過熱器】🔗⭐🔉

かねつ-き クワ― [3][2] 【過熱器】

ボイラーから出た飽和蒸気を,再度摂氏二〇〇〜三〇〇度に過熱して過熱蒸気としてタービンに送る装置。スーパー-ヒーター。

かねつ-じょうき【過熱蒸気】🔗⭐🔉

かねつ-じょうき クワ― [4] 【過熱蒸気】

水から分離した水蒸気を沸点以上に加熱したもの。高温度の加水分解やボイラーなどの効率を高めるために利用される。

かね-づかい【金遣い】🔗⭐🔉

かね-づかい ―ヅカヒ [3] 【金遣い】

(1)金銭の使い方。金銭を使う程度。「―が荒い」

(2)金銭を浪費すること。また,その人。「―を始めたので早速離縁した事/思出の記(蘆花)」

かね-つき【鉄漿坏】🔗⭐🔉

かね-つき 【鉄漿坏】

御歯黒(オハグロ)を入れる金属製の小器。

かね-つき【鐘撞き】🔗⭐🔉

かね-つき [0][4] 【鐘撞き】

釣り鐘をつくこと。また,寺で一定の時刻に鐘をつく人。

かねつき-どう【鐘撞き堂】🔗⭐🔉

かねつき-どう ―ダウ [0] 【鐘撞き堂】

釣り鐘をつっておく堂。鐘楼。

かね-つけ【鉄漿付け】🔗⭐🔉

かね-つけ [0] 【鉄漿付け】

(1)御歯黒(オハグロ)をつけること。特に,女子が成年の儀式として初めてそれをつけること。鉄漿は,知人七か所からもらってくる風習であった。

(2)江戸時代,遊里で遊女・芸妓が新造に出る時の,御歯黒のつけぞめの儀式。

(3)カネツケトンボの略。

(4)「鉄漿付け筆」の略。

かねつけ-とんぼ【鉄漿付け蜻蛉】🔗⭐🔉

かねつけ-とんぼ [5] 【鉄漿付け蜻蛉】

オハグロトンボの異名。

かねつけ-ふで【鉄漿付け筆】🔗⭐🔉

かねつけ-ふで 【鉄漿付け筆】

鉄漿を歯につける時に用いる筆。御歯黒(オハグロ)筆。鉄漿筆(カネフデ)。

かねつけ-いし【金付け石】🔗⭐🔉

かねつけ-いし [4] 【金付け石】

⇒試金石(シキンセキ)(1)

カネッティ Elias Canetti

Elias Canetti 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カネッティ  Elias Canetti

Elias Canetti (1905-1994) 思想家・作家。ブルガリア生まれ。ナチスの手を逃れ1938年イギリスに亡命。作品はドイツ語で執筆。1981年ノーベル文学賞受賞。長編小説「眩暈(メマイ)」,評論「群衆と権力」,カフカ論「もう一つの審判」など。

(1905-1994) 思想家・作家。ブルガリア生まれ。ナチスの手を逃れ1938年イギリスに亡命。作品はドイツ語で執筆。1981年ノーベル文学賞受賞。長編小説「眩暈(メマイ)」,評論「群衆と権力」,カフカ論「もう一つの審判」など。

Elias Canetti

Elias Canetti (1905-1994) 思想家・作家。ブルガリア生まれ。ナチスの手を逃れ1938年イギリスに亡命。作品はドイツ語で執筆。1981年ノーベル文学賞受賞。長編小説「眩暈(メマイ)」,評論「群衆と権力」,カフカ論「もう一つの審判」など。

(1905-1994) 思想家・作家。ブルガリア生まれ。ナチスの手を逃れ1938年イギリスに亡命。作品はドイツ語で執筆。1981年ノーベル文学賞受賞。長編小説「眩暈(メマイ)」,評論「群衆と権力」,カフカ論「もう一つの審判」など。

かねつね【兼常】🔗⭐🔉

かねつね 【兼常】

(1425-1484) 室町中期,美濃,関の刀工。福三郎と称す。関七流奈良太郎派の頭領。地鉄の美しさと切れ味は,当時の明国にも聞こえた。

かね-つぼ【鉄漿壺】🔗⭐🔉

かね-つぼ 【鉄漿壺】

御歯黒(オハグロ)を入れる壺。御歯黒壺。

かね-づまり【金詰(ま)り】🔗⭐🔉

かね-づまり [0] 【金詰(ま)り】

資金が不足すること。金がなくやりくりがつかないこと。

⇔金余り

かね-づら【金面】🔗⭐🔉

かね-づら [0] 【金面】

金銭を強め,または卑しんでいう語。

かね-づる【金蔓】🔗⭐🔉

かね-づる [0] 【金蔓】

金を出してくれる当て。また,当てになる人。「いい―を探す」「―が切れる」

かね【金】(和英)🔗⭐🔉

かね【鐘】(和英)🔗⭐🔉

かねかし【金貸し】(和英)🔗⭐🔉

かねかし【金貸し】

a moneylender;→英和

a loan shark (高利貸).〜をする loan money;run moneylending business.

かねがね(和英)🔗⭐🔉

かねがね

⇒予(かね)て.

かねぐり【金繰り】(和英)🔗⭐🔉

かねぐり【金繰り】

financing.

かねじゃく【曲尺】(和英)🔗⭐🔉

かねじゃく【曲尺】

a carpenter's square.

かねつ【加熱】(和英)🔗⭐🔉

かねつ【加熱】

heating.〜する heat.→英和

‖加熱処理 heat-treatment.

かねつ【過熱する】(和英)🔗⭐🔉

かねつ【過熱する】

overheat.→英和

かねづかい【金遣いが荒い】(和英)🔗⭐🔉

かねづかい【金遣いが荒い】

be free with one's money;be extravagant.

かねづまり【金詰り】(和英)🔗⭐🔉

かねづまり【金詰り】

shortage of money.〜である be pressed for money (人が);(The) money[market]is tight.

かねづる【金蔓】(和英)🔗⭐🔉

かねづる【金蔓】

a source of revenue (収入源);a financial supporter (人).

大辞林に「カネ」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む