複数辞典一括検索+![]()

![]()

たも🔗⭐🔉

たも [1]

トネリコ・ヤチダモなどの異名。

たも【 網】🔗⭐🔉

網】🔗⭐🔉

たも [1] 【 網】

「たもあみ(

網】

「たもあみ( 網)」の略。

網)」の略。

網】

「たもあみ(

網】

「たもあみ( 網)」の略。

網)」の略。

たも【賜も】🔗⭐🔉

たも 【賜も】

〔動詞「たもる」の命令形「たもれ」の転。近世語〕

(1)ください。おくれ。「水―や,とてふしにける/浄瑠璃・二枚絵草紙(下)」

(2)動詞の連用形に「て」の付いた形に付いて,補助動詞として用いる。…てください。…ておくれ。「あれ聞きや人が来る。出て―/浄瑠璃・丹波与作(上)」

たも-あみ【 網】🔗⭐🔉

網】🔗⭐🔉

たも-あみ [0][2] 【 網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

た-もう【多毛】🔗⭐🔉

た-もう [0] 【多毛】

体に毛の多いこと。毛深いこと。

たもう-しょう【多毛症】🔗⭐🔉

たもう-しょう ―シヤウ [0] 【多毛症】

うぶ毛が生えるところに多数の硬毛が生える状態。

たもう-るい【多毛類】🔗⭐🔉

たもう-るい [2] 【多毛類】

多毛綱の環形動物の総称。体は多くの体節に分かれ,各体節にいぼ足があり剛毛が生える。体長は5ミリメートルから1メートル以上にもなる種があるが,多くは2〜20センチメートル。大部分が海産。ゴカイ・イソメ・イワムシなど。魚の釣り餌にする。

たも・う【賜ふ・給ふ】🔗⭐🔉

たも・う タマフ 【賜ふ・給ふ】 (動ハ四・動ハ下二)

⇒たまう

たもう-さく【多毛作】🔗⭐🔉

たもう・る【賜うる】🔗⭐🔉

たもう・る タマウル 【賜うる】 (動ラ四)

〔「たまはる」の転。中世以降の語〕

くださる。くれる。「酒ての手しるしをはとても―・るまいものゆゑに/史記抄 6」

〔動詞の連用形に「て」の付いた形に付いて,補助動詞としても用いられる〕

た-もくてき【多目的】🔗⭐🔉

た-もくてき [2] 【多目的】 (名・形動)

多くの目的をもつ・こと(さま)。「―ホール」

たもくてき-ダム【多目的―】🔗⭐🔉

たもくてき-ダム [6] 【多目的―】

洪水の調節,水道・灌漑(カンガイ)・工業用水の取水,発電用水の貯水など複数の目的に供するダム。

た-も・つ【保つ】🔗⭐🔉

た-も・つ [2] 【保つ】 (動タ五[四])

〔「手(タ)持つ」の意〕

(1)ある状態のまま変わらず続くようにする。「健康を―・つ」「首位の座を―・つ」「威厳を―・つ」「温度を一五度に―・つ」「一定の距離を―・つ」「身を―・つ(=道徳的ニ正シクアリ続ケル)」

(2)ある状態が変わらないでそのまま続く。もつ。「肉ガナガク―・タナイ/へボン」

(3)人の命や治世が続く。(ア)人の命や在位期間が続く。「百歳の寿命を―・つ」「久しく世を―・たせ給つるも/栄花(月の宴)」(イ)在位する。「百歳百余歳まで―・ち給へる帝もおはしましたれど/大鏡(道長)」

(4)教え・戒律などを守る。「戒律を―・つ」「母の教へ給ひし御言葉を耳の底に―・ち給ひて/曾我 4」

(5)大事に所有する。「―・つ所の財宝を/曾我 3」

[可能] たもてる

たもと【袂】🔗⭐🔉

たもと [3] 【袂】

〔手(タ)本(モト)の意〕

(1)和服の袖の,袖付けより下の垂れ下がった部分。「―に入れる」「―を翻(ヒルガエ)す」

(2)袖。「をのこどもの―より手いだしたる/宇治拾遺 1」

(3)上代,肘から肩までの部分。一説に,手首・袖口のあたり。「韓玉(カラタマ)を―に巻かし/万葉 804」

(4)かたわら。あたり。ほとり。「橋の―」

たもと-おとし【袂落(と)し】🔗⭐🔉

たもと-おとし [4] 【袂落(と)し】

タバコ入れ・汗ふきなどをはさむ小さい袋。紐(ヒモ)の両端にその二個を結びつけ,懐中から左右のたもとに落としておく。

袂落とし

[図]

[図]

[図]

[図]

たもと-くそ【袂糞】🔗⭐🔉

たもと-くそ [3] 【袂糞】

和服の袖の底に自然とたまるごみ。

たもと-どけい【袂時計】🔗⭐🔉

たもと-どけい [4] 【袂時計】

懐中時計。

たもと-の-つゆ【袂の露】🔗⭐🔉

たもと-の-つゆ 【袂の露】

袖にかかる涙。「ほに出でぬ物思ふらし篠すすき招く―しげくして/源氏(宿木)」

た-もとおり【徘徊り】🔗⭐🔉

た-もとおり ―モトホリ 【徘徊り】 (枕詞)

〔動詞「たもとおる」の連用形から〕

「ゆきめぐる」意から「ゆきみ(=地名)」にかかる。「―行箕(ユキミ)の里に妹を置きて/万葉 2541」

た-もとお・る【徘徊る】🔗⭐🔉

た-もとお・る ―モトホル 【徘徊る】 (動ラ四)

〔「た」は接頭語〕

同じ場所を行ったり来たりする。行き廻る。もとおる。「若子(ミドリゴ)の這ひ―・り朝夕に/万葉 458」

た-もり【田守】🔗⭐🔉

た-もり [1] 【田守】

稲田の番をすること。また,その番人。

たも・る【賜る・給る】🔗⭐🔉

たも・る 【賜る・給る】 (動ラ四)

〔「たまはる」の変化した「たもうる」の転。中世以降の語〕

(1)くださる。くれる。「それならば何なりともいとまを―・れ/狂言・乞聟」

(2)動詞の連用形に助詞「て」の付いた形に付いて,補助動詞として用いる。…てくださる。…てくれる。「己がこれ程にいふのに心に従うて―・らん/歌舞伎・好色伝授」

たもれ【賜れ・給れ】🔗⭐🔉

たもれ 【賜れ・給れ】

「たもる」の命令形。たまわれ。下さい。「うつつになりとも逢せて―/松の葉」

た-もろこ【田諸子】🔗⭐🔉

た-もろこ [2] 【田諸子】

コイ目の淡水魚。全長10センチメートルほど。モロコの一種で,一対のひげを持ち,水のきれいな細流や池にすむ。佃煮(ツクダニ)にする。本州中部以西,近年は東北地方にも分布。スジモロコ。

た-もん【他門】🔗⭐🔉

た-もん [1] 【他門】

(1)ほかの一門。ほかの一族。

(2)自分の属している以外の宗門。

た-もん【多聞】🔗⭐🔉

た-もん [1] 【多聞】

(1)〔仏〕(ア)正しい教えを多く聞いて心にとどめること。(イ)「多聞天」の略。

(2)城壁の上に塀のように作られた長屋風の建築物。松永久秀が大和の多聞城に初めて作ったのでこの名があるという。

(3)屋敷の周囲に建てた長屋。

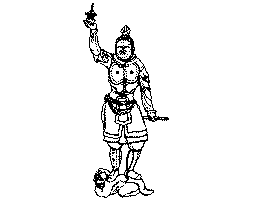

たもん-てん【多聞天】🔗⭐🔉

たもん-てん 【多聞天】

〔仏〕

〔梵 Vai ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

[図]

[図]

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

[図]

[図]

たもんいんにっき【多聞院日記】🔗⭐🔉

たもんいんにっき タモン ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

たもあみ【たも綱】(和英)🔗⭐🔉

たもあみ【たも綱】

a landing[scoop]net.

たもう【多毛の】(和英)🔗⭐🔉

たもう【多毛の】

hairy.→英和

多毛症 hirsutism.

たもくてき【多目的の】(和英)🔗⭐🔉

たもくてき【多目的の】

multipurpose.→英和

たもつ【保つ】(和英)🔗⭐🔉

たもと【袂】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「タモ」で始まるの検索結果 1-33。