複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (33)

たも【給】🔗⭐🔉

たも【給】

(「たもる」の命令形「たもれ」の下略)…して下さい。浄瑠璃、曾根崎「一部始終を聞いて―」

たも【攩網】🔗⭐🔉

たも【攩網】

「たもあみ」の略。

た‐も【田面】🔗⭐🔉

た‐も【田面】

田のおもて。たのおも。たのも。

たも‐あみ【攩網】🔗⭐🔉

たも‐あみ【攩網】

竹・木などの骨組に網を張った小形の掬網すくいあみ。水中の魚類をすくうのに用いる。たも。たま。

た‐もう【多毛】🔗⭐🔉

た‐もう【多毛】

身体に毛の多いこと。毛ぶかいこと。

⇒たもう‐しょう【多毛症】

⇒たもう‐るい【多毛類】

たも・う【給ふ・賜ふ】タマフ🔗⭐🔉

たも・う【給ふ・賜ふ】タマフ

〔他四・下二〕

⇒たまう

たもう‐さく【多毛作】🔗⭐🔉

たもう‐しょう【多毛症】‥シヤウ🔗⭐🔉

たもう‐しょう【多毛症】‥シヤウ

むく毛のあるべき部位に硬毛の生じるもの。先天性と後天性、全身性と局所性を分ける。後天性のものは、ホルモン・神経系の異常、刺激などによる。毛髪過多症。

⇒た‐もう【多毛】

たもう‐るい【多毛類】🔗⭐🔉

たもう‐るい【多毛類】

環形動物の一綱。体は細長く、多くの環節から成り、疣足いぼあしや剛毛などの体表突起物が多い。体長数ミリメートル〜1メートル。世界で約8000種。海岸から深海にすみ、ゴカイ・イソメ・イトメなどは釣餌として利用される。

⇒た‐もう【多毛】

た‐もくてき【多目的】🔗⭐🔉

た‐もくてき【多目的】

多くの目的にかなうさま。

⇒たもくてき‐ダム【多目的ダム】

たもくてき‐ダム【多目的ダム】🔗⭐🔉

たもくてき‐ダム【多目的ダム】

水力発電・灌漑・工業・上水道・舟運・洪水調節など水利用上の多くの目的を兼ねて管理運営されるダム。日本では青森県の沖浦ダムが最初で、第二次大戦後各地に築造。

⇒た‐もくてき【多目的】

たもち‐あい【保合】‥アヒ🔗⭐🔉

たもち‐あい【保合】‥アヒ

相場が変動せずにつづいていること。もちあい。

たも・つ【保つ】🔗⭐🔉

たも・つ【保つ】

〔他五〕

(「手た持つ」か)

①同じ状態でつづける。永くつづける。源氏物語帚木「さて―・たるる女のためも、心にくく推し量らるるなり」

②もちこたえる。維持する。「余命を―・つ」「平静を―・つ」「距離を―・つ」「室温を一定に―・つ」

③所持する。保有する。保持する。「身代しんだいを―・つ」

④まもる。平家物語3「保元平治の頃は、入道相国君を―・ち奉るといへども」

⑤(自動詞的に用いる)同じ状態がつづく。もつ。「これまで―・って来た命」

たもと【袂】🔗⭐🔉

たもと【袂】

(「手本たもと」の意)

①上代服飾の筒袖で、肱から肩までの間。万葉集5「妹が―を我こそ巻かめ」

②袖の下の部分で袋のようになった所。「―に入れる」

③袖のこと。「長い―」

④ふもと。山麓。「山の―」

⑤そば。きわ。「橋の―」

⇒たもと‐おとし【袂落し】

⇒たもと‐くそ【袂糞】

⇒たもと‐どけい【袂時計】

⇒たもと‐の‐つゆ【袂の露】

⇒袂に縋る

⇒袂を絞る

⇒袂を連ねる

⇒袂を分かつ

たもと‐おとし【袂落し】🔗⭐🔉

たもと‐おとし【袂落し】

煙草入れ・汗ふきなどを挟む小さい袋。紐の両端に一つずつ結びつけ、懐中から左右の袂に落としておく。

袂落し

提供:ポーラ文化研究所

⇒たもと【袂】

⇒たもと【袂】

⇒たもと【袂】

⇒たもと【袂】

た‐もとおり【徘徊】タモトホリ🔗⭐🔉

た‐もとおり【徘徊】タモトホリ

〔枕〕

「往箕ゆきみ」(地名)にかかる。万葉集11「―往箕の里に妹を置きて」

た‐もとお・る【徘徊る】タモトホル🔗⭐🔉

た‐もとお・る【徘徊る】タモトホル

〔自四〕

(タは接頭語)同じ場所をぐるぐるまわる。行ったり来たりする。もとおる。万葉集7「見渡せば近き里廻みを―・り今そ我が来る領巾ひれ振りし野に」

たもと‐くそ【袂糞】🔗⭐🔉

たもと‐くそ【袂糞】

袂の底にたまるごみ。

⇒たもと【袂】

たもと‐どけい【袂時計】🔗⭐🔉

○袂に縋るたもとにすがる🔗⭐🔉

○袂を絞るたもとをしぼる🔗⭐🔉

○袂を絞るたもとをしぼる

涙でぬれた袂を絞る。ひどく泣く。

⇒たもと【袂】

○袂を連ねるたもとをつらねる🔗⭐🔉

○袂を連ねるたもとをつらねる

同志として同じ行動をとる。仲間に加わる。連袂れんべい。

⇒たもと【袂】

○袂を分かつたもとをわかつ🔗⭐🔉

○袂を分かつたもとをわかつ

わかれる。離別する。人との縁を切る。袖を分かつ。

⇒たもと【袂】

だ‐もの【駄物】

下等のもの。品質の悪いつまらないもの。

た‐もり【田守】

田を守ること。田の番をすること。また、その人。蜻蛉日記中「―の物追ひたる声」

たも・る【給る】

〔他四〕

(タマワルの約転)くださる。また、…して下さる。狂言、墨塗「恨みに思うて―・るな」

たもれ【賜れ・給れ】

(「たもる」の命令形)きわめて丁寧に相手の行動をうながす語。…てください。たも。「聞いて―」

たもろ【賜ろ】

(タモルに推量の助動詞ウの付いたタモラウの転)下さい。たまわらん。下さるように。

た‐もん【他門】

①他の一門。ほかの一族。

②ほかの宗門。他宗派。

たもん【多聞】

①城の石垣上の長屋。城壁を兼ね、兵器庫などに用いる。松永久秀が大和多聞城で始めたからいう。多聞櫓。

②本宅の外周に建造した長屋。

⇒たもん‐やぐら【多聞櫓】

たもんいんにっき【多聞院日記】‥ヰン‥

奈良興福寺の学侶で多聞院主の英俊ほかの日記。46冊。1478年(文明10)から1618年(元和4)に至る。室町後期〜安土桃山・江戸初期の重要史料。原本は散逸。

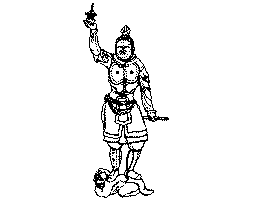

たもん‐てん【多聞天】

〔仏〕(梵語Vaiśravaṇa)毘沙門天びしゃもんてんの別称。四天王の一つとする場合、普通この名称を用いる。原語は「広く名の聞こえた」の意とされる。

たもん‐やぐら【多聞櫓】

(→)多聞1に同じ。

⇒たもん【多聞】

たや【田谷】

姓氏の一つ。

⇒たや‐りきぞう【田谷力三】

た‐や【田屋】

①田の番をするために建てた小屋。万葉集13「かむなびの清きみ―の垣内かきつ田の」

②出作でづくりの期間中、居住用に建てた小屋。

た‐や【他家・他屋】

①婦人が月経げっけいの時に籠もる家。転じて、月経。別火屋べつびや。

②仮小屋。

だ‐や【駄屋】

(中国地方で)厩舎うまや。

た‐やく【田役】

社寺の修繕などのために田地に課した税金。

たやす【田安】

姓氏の一つ。三卿の一家。

⇒たやす‐むねたけ【田安宗武】

たや・す【絶やす】

〔他五〕

①絶えるようにする。絶つ。曾我物語8「今よりはじめて、互ひの遺恨を―・して、親子の契たるべしとて」。「害虫を―・す」

②なくなったままに捨てておく。きらす。「花を―・したことがない」「笑顔を―・さない」

た‐やす・い【容易い】

〔形〕[文]たやす・し(ク)

①苦心を必要としない。わけなくできる。むずかしくない。万葉集11「言ことにいへば耳に―・し」。「―・い御用だ」

②かるがるしい。軽率である。古今和歌集序「つかさ位高き人をば―・きやうなれば入れず」。「―・く意見を変える人」

たやす‐むねたけ【田安宗武】

江戸中期の国学者・歌人。8代将軍吉宗の子。江戸城田安門内に邸宅を与えられ田安殿といわれ、田安家を起こした。参議・権中納言。三卿の一人。はじめ荷田在満の、のち賀茂真淵の指導を受けて国学に精進し、万葉調の歌人として有名。著「国歌八論余言」「天降言あもりごと」など。(1715〜1771)

⇒たやす【田安】

たやす‐もん【田安門】

江戸城内郭門の一つ。九段坂の途中にある。→江戸城門(図)

たやま【田山】

姓氏の一つ。

⇒たやま‐かたい【田山花袋】

たやま‐かたい【田山花袋】‥クワ‥

小説家。名は録弥。群馬県生れ。1907年(明治40)「蒲団」を発表して自然主義文学に一時期を画し、赤裸々な現実描写を主張した。ほかに「生」「妻」「田舎教師」「時は過ぎゆく」「一兵卒の銃殺」など。(1871〜1930)

田山花袋

提供:毎日新聞社

→作品:『田舎教師』

→作品:『蒲団』

⇒たやま【田山】

たや‐りきぞう【田谷力三】‥ザウ

歌手。東京生れ。「ボッカチオ」など、浅草オペラにテノール歌手として主演。晩年まで歌手生活をつづけた。(1899〜1988)

田谷力三

撮影:田沼武能

→作品:『田舎教師』

→作品:『蒲団』

⇒たやま【田山】

たや‐りきぞう【田谷力三】‥ザウ

歌手。東京生れ。「ボッカチオ」など、浅草オペラにテノール歌手として主演。晩年まで歌手生活をつづけた。(1899〜1988)

田谷力三

撮影:田沼武能

⇒たや【田谷】

ダヤン‐かん【達延汗・Dayan Khan】

明代韃靼だったん部の首長。瓦剌オイラート部を圧倒して内モンゴルを制覇、諸子を各地に分封、その死後彼の子孫はモンゴル全土に発展した。(在位1487〜1524)(1464〜1524)

た・ゆ【絶ゆ】

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た‐ゆい【手結】‥ユヒ

袖口をひもで結ぶこと。万葉集3「ますらをの―が浦(敦賀湾の東岸田結)に」↔足結あゆい

たゆう【大夫・太夫】タイフ

①五位の通称。正しくはタイフとよむ。平家物語九「―敦盛とて生年十七にぞなられける」

②伊勢の御師おしに付ける称号。

③芸能者の集団の長または主な者。→能太夫。

④浄瑠璃の語り手。三味線引きに対していう。芸名にも添え、「某大夫」「某太夫」という。

⑤万歳まんざいの語り手。才蔵(鼓打ち)に対していう。

⑥最上位の遊女。

⑦歌舞伎の女形おんながた。

⇒たゆう‐おろし【大夫下ろし】

⇒たゆう‐かい【大夫買い】

⇒たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】

⇒たゆう‐ご【太夫子】

⇒たゆう‐しょく【大夫職】

⇒たゆう‐だな【太夫棚】

⇒たゆう‐なり【大夫なり】

⇒たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】

⇒たゆう‐もと【太夫元・大夫元】

たゆう【大輔】タイフ

⇒たいふ

たゆう‐おろし【大夫下ろし】タイフ‥

大夫職の遊女が次位の天神に下がること。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かい【大夫買い】タイフカヒ

大夫職の遊女を買うこと。また、その人。大尽客。転じて、単に、遊女を買うこと。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】タイフ‥

鹿の子絞りを型を使って染めたもの。貞享(1684〜1688)の頃、京都の藤屋善右衛門が染め始めたといわれる。だいうかのこ。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐ご【太夫子】タイフ‥

将来、立女形たておやまになるべき少年俳優。世間胸算用4「かたちも人にすぐれて―にもなるべきもの」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐しょく【大夫職】タイフ‥

大夫の地位にある遊女。好色一代男6「情あつて大気に生れつき、風俗―に備つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐だな【太夫棚】タイフ‥

浄瑠璃太夫のすわる床。浮世草子、御前義経記「―には簾をかけ」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐なり【大夫なり】タイフ‥

遊女が大夫に出世すること。傾城禁短気「花紫と我等は―の口明より」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】タイフ‥ハウグワン

五位の検非違使尉けびいしのじょう。平家物語10「―仲頼六条河原に出で向つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐もと【太夫元・大夫元】タイフ‥

演芸・歌舞伎の興行人。座元が兼ねることもある。世間胸算用3「今日はその座元、明日はこの―」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆ・し【弛し・懈し】

〔形ク〕

①疲れゆるんで元気がない。だるい。万葉集12「わが紐の緒の結ふ手―・しも」

②心のはたらきが鈍い。気がきかない。紫式部日記「例のさいふとも日たけなむと、―・き心どもは、たゆたひて」

たゆた【揺】

気持が揺れて定まらないさま。万葉集7「吾が心ゆたに―に」

たゆたい【揺蕩】タユタヒ

たゆたうこと。万葉集2「大船の泊はつるとまりの―に物思ひ痩せぬ人の児ゆゑに」

たゆた・う【揺蕩う】タユタフ

〔自五〕

①かなたこなたへゆらゆらと動いて定まらない。ただよう。万葉集11「大船の―・ふ海に重石いかりおろし」

②心が動いて定まらない。ためらう。躊躇する。栄華物語浦々別「つつましき世の有様なれば思し―・ふべし」

たゆみ【弛み】

ゆるむこと。おこたり。油断。源氏物語若菜上「関守の固からぬ―にや」

⇒たゆみ‐な・い【弛み無い】

たゆみ‐な・い【弛み無い】

〔形〕[文]たゆみな・し(ク)

気持がゆるまない。なまけない。油断しない。とだえることがない。源氏物語花宴「さも―・き御忍び歩きかなと突きしろひつつ」。「―・い努力」

⇒たゆみ【弛み】

たゆ・む【弛む】

[一]〔自五〕

①心が倦うむ。おこたる。心がゆるむ。油断する。源氏物語明石「供養法―・みて」。「うまず―・まず」

②張っていたものがゆるむ。日葡辞書「イト(糸)ガタユム」

③勢いが弱まる。衰弱する。とだえる。源氏物語宿木「心細き住ひなれども、かかる御訪ひ―・まざりければ」

[二]〔他下二〕

たゆむようにさせる。おこたるようにさせる。ゆるませる。油断させる。源氏物語夕顔「かくうらなく―・めてはひ隠れなば、いづこをはかりとか我も尋ねん」

たゆら‐に

〔副〕

動揺して定まらないさまに。たよらに。万葉集14「筑波嶺つくはねの岩もとどろに落つる水世にも―我が思はなくに」

た‐よう【他用】

①ほかの用事。「―で出かける」

②ほかのことに使用すること。他人に使用させること。「―に供する」

た‐よう【多用】

①用事の多いこと。いそがしいこと。多事。多端。「御―中恐縮ですが」

②多く用いること。「カタカナ語を―した文章」

た‐よう【多様】‥ヤウ

いろいろ異なるさま。異なるものの多いさま。「―な用途」「多種―」「―性」

⇒たよう‐か【多様化】

⇒たよう‐たい【多様体】

だ‐よう【惰容】

なまけてだらしのないすがた。

たよう‐か【多様化】‥ヤウクワ

いろいろな様式・様相に分かれること。「―する価値観」

⇒た‐よう【多様】

たよう‐たい【多様体】‥ヤウ‥

曲面や曲線の概念を高次元に一般化したもの。リーマンによって導入された。

⇒た‐よう【多様】

た‐よく【多欲】

欲の多いこと。欲ぶか。貪婪どんらん。

たよせ‐に【手寄せに】

〔副〕

①遥かに隔てて。ずっと離れて。遠くで。天武紀上「天照太神を―拝おがみたまふ」

②事のついでに。夫木和歌抄11「忍びかね摘み知らするを女郎花―折ると思ひ疎むな」

たよ‐たよ

(タヨダヨとも)

①弱々しいさま。力のないさま。謡曲、鉄輪「通力自在の勢ひ絶えて、力も―と足弱車の」。日葡辞書「ココロタヨタヨトナル」

②しなやかなさま。たおやかなさま。たおたお。男色大鑑「たはぶれしめやかに情ふかく―として弱からず」

たよら‐に

〔副〕

(→)「たゆらに」に同じ。万葉集14「足柄あしがりの土肥といの河内に出づる湯の世にも―子ろが言はなくに」

たより【便り・頼り】

①たよること。たのみとする人や物。特に、資力。経済力。伊勢物語「年ごろふるほどに、女、親なく、―なくなるままに」。今昔物語集16「願はくは観音、大悲の利益りやくを以て、我にいささかの―を給へ」。「―にならない」

②よい機会。ついで。伊勢物語「言ひいでむ―なさに」

③ゆかり。えん。手づる。新古今和歌集恋「身を知る雨の―なりけり」

④手段。方便。源氏物語総角「げに古言ふることぞ人の心をのぶる―なりける」

⑤具合。配合。とりあわせ。徒然草「簀子すのこ・透垣すいがいの―をかしく」

⑥おとずれ。音信。手紙。使者。古今和歌集春「花の香を風の―にたぐへてぞ」。「ふるさとの―」

◇手紙・知らせの意では「便り」と書く。

⇒たより‐がい【頼り甲斐】

⇒たより‐づけ【便り付け】

⇒たより‐どころ【便り所・頼り所】

⇒たより‐なし【便り無し・頼り無し】

⇒たより‐や【便屋】

⇒便りのないのは良い便り

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ

頼りにするだけの価値。頼るに足るだけの実質。「―のない人」

⇒たより【便り・頼り】

たより‐づけ【便り付け】

(九州北部で)訃報の使者。かならず二人づれで行く。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐どころ【便り所・頼り所】

たよりとするところ。たのみどころ。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】

〔形〕[文]たよりな・し(ク)

①頼りにできる人や物がない。「―・い身の上」

②頼みにならない。あてにならない。「―・い人」「―・い話」

③手ごたえがない。「―・いたたき方」

たより‐なし【便り無し・頼り無し】

貧乏人。貧困者。大鏡伊尹「徳人、―の家のうちの作法など書かせ給へりしが」

⇒たより【便り・頼り】

⇒たや【田谷】

ダヤン‐かん【達延汗・Dayan Khan】

明代韃靼だったん部の首長。瓦剌オイラート部を圧倒して内モンゴルを制覇、諸子を各地に分封、その死後彼の子孫はモンゴル全土に発展した。(在位1487〜1524)(1464〜1524)

た・ゆ【絶ゆ】

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た‐ゆい【手結】‥ユヒ

袖口をひもで結ぶこと。万葉集3「ますらをの―が浦(敦賀湾の東岸田結)に」↔足結あゆい

たゆう【大夫・太夫】タイフ

①五位の通称。正しくはタイフとよむ。平家物語九「―敦盛とて生年十七にぞなられける」

②伊勢の御師おしに付ける称号。

③芸能者の集団の長または主な者。→能太夫。

④浄瑠璃の語り手。三味線引きに対していう。芸名にも添え、「某大夫」「某太夫」という。

⑤万歳まんざいの語り手。才蔵(鼓打ち)に対していう。

⑥最上位の遊女。

⑦歌舞伎の女形おんながた。

⇒たゆう‐おろし【大夫下ろし】

⇒たゆう‐かい【大夫買い】

⇒たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】

⇒たゆう‐ご【太夫子】

⇒たゆう‐しょく【大夫職】

⇒たゆう‐だな【太夫棚】

⇒たゆう‐なり【大夫なり】

⇒たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】

⇒たゆう‐もと【太夫元・大夫元】

たゆう【大輔】タイフ

⇒たいふ

たゆう‐おろし【大夫下ろし】タイフ‥

大夫職の遊女が次位の天神に下がること。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かい【大夫買い】タイフカヒ

大夫職の遊女を買うこと。また、その人。大尽客。転じて、単に、遊女を買うこと。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】タイフ‥

鹿の子絞りを型を使って染めたもの。貞享(1684〜1688)の頃、京都の藤屋善右衛門が染め始めたといわれる。だいうかのこ。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐ご【太夫子】タイフ‥

将来、立女形たておやまになるべき少年俳優。世間胸算用4「かたちも人にすぐれて―にもなるべきもの」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐しょく【大夫職】タイフ‥

大夫の地位にある遊女。好色一代男6「情あつて大気に生れつき、風俗―に備つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐だな【太夫棚】タイフ‥

浄瑠璃太夫のすわる床。浮世草子、御前義経記「―には簾をかけ」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐なり【大夫なり】タイフ‥

遊女が大夫に出世すること。傾城禁短気「花紫と我等は―の口明より」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】タイフ‥ハウグワン

五位の検非違使尉けびいしのじょう。平家物語10「―仲頼六条河原に出で向つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐もと【太夫元・大夫元】タイフ‥

演芸・歌舞伎の興行人。座元が兼ねることもある。世間胸算用3「今日はその座元、明日はこの―」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆ・し【弛し・懈し】

〔形ク〕

①疲れゆるんで元気がない。だるい。万葉集12「わが紐の緒の結ふ手―・しも」

②心のはたらきが鈍い。気がきかない。紫式部日記「例のさいふとも日たけなむと、―・き心どもは、たゆたひて」

たゆた【揺】

気持が揺れて定まらないさま。万葉集7「吾が心ゆたに―に」

たゆたい【揺蕩】タユタヒ

たゆたうこと。万葉集2「大船の泊はつるとまりの―に物思ひ痩せぬ人の児ゆゑに」

たゆた・う【揺蕩う】タユタフ

〔自五〕

①かなたこなたへゆらゆらと動いて定まらない。ただよう。万葉集11「大船の―・ふ海に重石いかりおろし」

②心が動いて定まらない。ためらう。躊躇する。栄華物語浦々別「つつましき世の有様なれば思し―・ふべし」

たゆみ【弛み】

ゆるむこと。おこたり。油断。源氏物語若菜上「関守の固からぬ―にや」

⇒たゆみ‐な・い【弛み無い】

たゆみ‐な・い【弛み無い】

〔形〕[文]たゆみな・し(ク)

気持がゆるまない。なまけない。油断しない。とだえることがない。源氏物語花宴「さも―・き御忍び歩きかなと突きしろひつつ」。「―・い努力」

⇒たゆみ【弛み】

たゆ・む【弛む】

[一]〔自五〕

①心が倦うむ。おこたる。心がゆるむ。油断する。源氏物語明石「供養法―・みて」。「うまず―・まず」

②張っていたものがゆるむ。日葡辞書「イト(糸)ガタユム」

③勢いが弱まる。衰弱する。とだえる。源氏物語宿木「心細き住ひなれども、かかる御訪ひ―・まざりければ」

[二]〔他下二〕

たゆむようにさせる。おこたるようにさせる。ゆるませる。油断させる。源氏物語夕顔「かくうらなく―・めてはひ隠れなば、いづこをはかりとか我も尋ねん」

たゆら‐に

〔副〕

動揺して定まらないさまに。たよらに。万葉集14「筑波嶺つくはねの岩もとどろに落つる水世にも―我が思はなくに」

た‐よう【他用】

①ほかの用事。「―で出かける」

②ほかのことに使用すること。他人に使用させること。「―に供する」

た‐よう【多用】

①用事の多いこと。いそがしいこと。多事。多端。「御―中恐縮ですが」

②多く用いること。「カタカナ語を―した文章」

た‐よう【多様】‥ヤウ

いろいろ異なるさま。異なるものの多いさま。「―な用途」「多種―」「―性」

⇒たよう‐か【多様化】

⇒たよう‐たい【多様体】

だ‐よう【惰容】

なまけてだらしのないすがた。

たよう‐か【多様化】‥ヤウクワ

いろいろな様式・様相に分かれること。「―する価値観」

⇒た‐よう【多様】

たよう‐たい【多様体】‥ヤウ‥

曲面や曲線の概念を高次元に一般化したもの。リーマンによって導入された。

⇒た‐よう【多様】

た‐よく【多欲】

欲の多いこと。欲ぶか。貪婪どんらん。

たよせ‐に【手寄せに】

〔副〕

①遥かに隔てて。ずっと離れて。遠くで。天武紀上「天照太神を―拝おがみたまふ」

②事のついでに。夫木和歌抄11「忍びかね摘み知らするを女郎花―折ると思ひ疎むな」

たよ‐たよ

(タヨダヨとも)

①弱々しいさま。力のないさま。謡曲、鉄輪「通力自在の勢ひ絶えて、力も―と足弱車の」。日葡辞書「ココロタヨタヨトナル」

②しなやかなさま。たおやかなさま。たおたお。男色大鑑「たはぶれしめやかに情ふかく―として弱からず」

たよら‐に

〔副〕

(→)「たゆらに」に同じ。万葉集14「足柄あしがりの土肥といの河内に出づる湯の世にも―子ろが言はなくに」

たより【便り・頼り】

①たよること。たのみとする人や物。特に、資力。経済力。伊勢物語「年ごろふるほどに、女、親なく、―なくなるままに」。今昔物語集16「願はくは観音、大悲の利益りやくを以て、我にいささかの―を給へ」。「―にならない」

②よい機会。ついで。伊勢物語「言ひいでむ―なさに」

③ゆかり。えん。手づる。新古今和歌集恋「身を知る雨の―なりけり」

④手段。方便。源氏物語総角「げに古言ふることぞ人の心をのぶる―なりける」

⑤具合。配合。とりあわせ。徒然草「簀子すのこ・透垣すいがいの―をかしく」

⑥おとずれ。音信。手紙。使者。古今和歌集春「花の香を風の―にたぐへてぞ」。「ふるさとの―」

◇手紙・知らせの意では「便り」と書く。

⇒たより‐がい【頼り甲斐】

⇒たより‐づけ【便り付け】

⇒たより‐どころ【便り所・頼り所】

⇒たより‐なし【便り無し・頼り無し】

⇒たより‐や【便屋】

⇒便りのないのは良い便り

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ

頼りにするだけの価値。頼るに足るだけの実質。「―のない人」

⇒たより【便り・頼り】

たより‐づけ【便り付け】

(九州北部で)訃報の使者。かならず二人づれで行く。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐どころ【便り所・頼り所】

たよりとするところ。たのみどころ。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】

〔形〕[文]たよりな・し(ク)

①頼りにできる人や物がない。「―・い身の上」

②頼みにならない。あてにならない。「―・い人」「―・い話」

③手ごたえがない。「―・いたたき方」

たより‐なし【便り無し・頼り無し】

貧乏人。貧困者。大鏡伊尹「徳人、―の家のうちの作法など書かせ給へりしが」

⇒たより【便り・頼り】

→作品:『田舎教師』

→作品:『蒲団』

⇒たやま【田山】

たや‐りきぞう【田谷力三】‥ザウ

歌手。東京生れ。「ボッカチオ」など、浅草オペラにテノール歌手として主演。晩年まで歌手生活をつづけた。(1899〜1988)

田谷力三

撮影:田沼武能

→作品:『田舎教師』

→作品:『蒲団』

⇒たやま【田山】

たや‐りきぞう【田谷力三】‥ザウ

歌手。東京生れ。「ボッカチオ」など、浅草オペラにテノール歌手として主演。晩年まで歌手生活をつづけた。(1899〜1988)

田谷力三

撮影:田沼武能

⇒たや【田谷】

ダヤン‐かん【達延汗・Dayan Khan】

明代韃靼だったん部の首長。瓦剌オイラート部を圧倒して内モンゴルを制覇、諸子を各地に分封、その死後彼の子孫はモンゴル全土に発展した。(在位1487〜1524)(1464〜1524)

た・ゆ【絶ゆ】

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た‐ゆい【手結】‥ユヒ

袖口をひもで結ぶこと。万葉集3「ますらをの―が浦(敦賀湾の東岸田結)に」↔足結あゆい

たゆう【大夫・太夫】タイフ

①五位の通称。正しくはタイフとよむ。平家物語九「―敦盛とて生年十七にぞなられける」

②伊勢の御師おしに付ける称号。

③芸能者の集団の長または主な者。→能太夫。

④浄瑠璃の語り手。三味線引きに対していう。芸名にも添え、「某大夫」「某太夫」という。

⑤万歳まんざいの語り手。才蔵(鼓打ち)に対していう。

⑥最上位の遊女。

⑦歌舞伎の女形おんながた。

⇒たゆう‐おろし【大夫下ろし】

⇒たゆう‐かい【大夫買い】

⇒たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】

⇒たゆう‐ご【太夫子】

⇒たゆう‐しょく【大夫職】

⇒たゆう‐だな【太夫棚】

⇒たゆう‐なり【大夫なり】

⇒たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】

⇒たゆう‐もと【太夫元・大夫元】

たゆう【大輔】タイフ

⇒たいふ

たゆう‐おろし【大夫下ろし】タイフ‥

大夫職の遊女が次位の天神に下がること。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かい【大夫買い】タイフカヒ

大夫職の遊女を買うこと。また、その人。大尽客。転じて、単に、遊女を買うこと。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】タイフ‥

鹿の子絞りを型を使って染めたもの。貞享(1684〜1688)の頃、京都の藤屋善右衛門が染め始めたといわれる。だいうかのこ。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐ご【太夫子】タイフ‥

将来、立女形たておやまになるべき少年俳優。世間胸算用4「かたちも人にすぐれて―にもなるべきもの」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐しょく【大夫職】タイフ‥

大夫の地位にある遊女。好色一代男6「情あつて大気に生れつき、風俗―に備つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐だな【太夫棚】タイフ‥

浄瑠璃太夫のすわる床。浮世草子、御前義経記「―には簾をかけ」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐なり【大夫なり】タイフ‥

遊女が大夫に出世すること。傾城禁短気「花紫と我等は―の口明より」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】タイフ‥ハウグワン

五位の検非違使尉けびいしのじょう。平家物語10「―仲頼六条河原に出で向つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐もと【太夫元・大夫元】タイフ‥

演芸・歌舞伎の興行人。座元が兼ねることもある。世間胸算用3「今日はその座元、明日はこの―」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆ・し【弛し・懈し】

〔形ク〕

①疲れゆるんで元気がない。だるい。万葉集12「わが紐の緒の結ふ手―・しも」

②心のはたらきが鈍い。気がきかない。紫式部日記「例のさいふとも日たけなむと、―・き心どもは、たゆたひて」

たゆた【揺】

気持が揺れて定まらないさま。万葉集7「吾が心ゆたに―に」

たゆたい【揺蕩】タユタヒ

たゆたうこと。万葉集2「大船の泊はつるとまりの―に物思ひ痩せぬ人の児ゆゑに」

たゆた・う【揺蕩う】タユタフ

〔自五〕

①かなたこなたへゆらゆらと動いて定まらない。ただよう。万葉集11「大船の―・ふ海に重石いかりおろし」

②心が動いて定まらない。ためらう。躊躇する。栄華物語浦々別「つつましき世の有様なれば思し―・ふべし」

たゆみ【弛み】

ゆるむこと。おこたり。油断。源氏物語若菜上「関守の固からぬ―にや」

⇒たゆみ‐な・い【弛み無い】

たゆみ‐な・い【弛み無い】

〔形〕[文]たゆみな・し(ク)

気持がゆるまない。なまけない。油断しない。とだえることがない。源氏物語花宴「さも―・き御忍び歩きかなと突きしろひつつ」。「―・い努力」

⇒たゆみ【弛み】

たゆ・む【弛む】

[一]〔自五〕

①心が倦うむ。おこたる。心がゆるむ。油断する。源氏物語明石「供養法―・みて」。「うまず―・まず」

②張っていたものがゆるむ。日葡辞書「イト(糸)ガタユム」

③勢いが弱まる。衰弱する。とだえる。源氏物語宿木「心細き住ひなれども、かかる御訪ひ―・まざりければ」

[二]〔他下二〕

たゆむようにさせる。おこたるようにさせる。ゆるませる。油断させる。源氏物語夕顔「かくうらなく―・めてはひ隠れなば、いづこをはかりとか我も尋ねん」

たゆら‐に

〔副〕

動揺して定まらないさまに。たよらに。万葉集14「筑波嶺つくはねの岩もとどろに落つる水世にも―我が思はなくに」

た‐よう【他用】

①ほかの用事。「―で出かける」

②ほかのことに使用すること。他人に使用させること。「―に供する」

た‐よう【多用】

①用事の多いこと。いそがしいこと。多事。多端。「御―中恐縮ですが」

②多く用いること。「カタカナ語を―した文章」

た‐よう【多様】‥ヤウ

いろいろ異なるさま。異なるものの多いさま。「―な用途」「多種―」「―性」

⇒たよう‐か【多様化】

⇒たよう‐たい【多様体】

だ‐よう【惰容】

なまけてだらしのないすがた。

たよう‐か【多様化】‥ヤウクワ

いろいろな様式・様相に分かれること。「―する価値観」

⇒た‐よう【多様】

たよう‐たい【多様体】‥ヤウ‥

曲面や曲線の概念を高次元に一般化したもの。リーマンによって導入された。

⇒た‐よう【多様】

た‐よく【多欲】

欲の多いこと。欲ぶか。貪婪どんらん。

たよせ‐に【手寄せに】

〔副〕

①遥かに隔てて。ずっと離れて。遠くで。天武紀上「天照太神を―拝おがみたまふ」

②事のついでに。夫木和歌抄11「忍びかね摘み知らするを女郎花―折ると思ひ疎むな」

たよ‐たよ

(タヨダヨとも)

①弱々しいさま。力のないさま。謡曲、鉄輪「通力自在の勢ひ絶えて、力も―と足弱車の」。日葡辞書「ココロタヨタヨトナル」

②しなやかなさま。たおやかなさま。たおたお。男色大鑑「たはぶれしめやかに情ふかく―として弱からず」

たよら‐に

〔副〕

(→)「たゆらに」に同じ。万葉集14「足柄あしがりの土肥といの河内に出づる湯の世にも―子ろが言はなくに」

たより【便り・頼り】

①たよること。たのみとする人や物。特に、資力。経済力。伊勢物語「年ごろふるほどに、女、親なく、―なくなるままに」。今昔物語集16「願はくは観音、大悲の利益りやくを以て、我にいささかの―を給へ」。「―にならない」

②よい機会。ついで。伊勢物語「言ひいでむ―なさに」

③ゆかり。えん。手づる。新古今和歌集恋「身を知る雨の―なりけり」

④手段。方便。源氏物語総角「げに古言ふることぞ人の心をのぶる―なりける」

⑤具合。配合。とりあわせ。徒然草「簀子すのこ・透垣すいがいの―をかしく」

⑥おとずれ。音信。手紙。使者。古今和歌集春「花の香を風の―にたぐへてぞ」。「ふるさとの―」

◇手紙・知らせの意では「便り」と書く。

⇒たより‐がい【頼り甲斐】

⇒たより‐づけ【便り付け】

⇒たより‐どころ【便り所・頼り所】

⇒たより‐なし【便り無し・頼り無し】

⇒たより‐や【便屋】

⇒便りのないのは良い便り

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ

頼りにするだけの価値。頼るに足るだけの実質。「―のない人」

⇒たより【便り・頼り】

たより‐づけ【便り付け】

(九州北部で)訃報の使者。かならず二人づれで行く。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐どころ【便り所・頼り所】

たよりとするところ。たのみどころ。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】

〔形〕[文]たよりな・し(ク)

①頼りにできる人や物がない。「―・い身の上」

②頼みにならない。あてにならない。「―・い人」「―・い話」

③手ごたえがない。「―・いたたき方」

たより‐なし【便り無し・頼り無し】

貧乏人。貧困者。大鏡伊尹「徳人、―の家のうちの作法など書かせ給へりしが」

⇒たより【便り・頼り】

⇒たや【田谷】

ダヤン‐かん【達延汗・Dayan Khan】

明代韃靼だったん部の首長。瓦剌オイラート部を圧倒して内モンゴルを制覇、諸子を各地に分封、その死後彼の子孫はモンゴル全土に発展した。(在位1487〜1524)(1464〜1524)

た・ゆ【絶ゆ】

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た‐ゆい【手結】‥ユヒ

袖口をひもで結ぶこと。万葉集3「ますらをの―が浦(敦賀湾の東岸田結)に」↔足結あゆい

たゆう【大夫・太夫】タイフ

①五位の通称。正しくはタイフとよむ。平家物語九「―敦盛とて生年十七にぞなられける」

②伊勢の御師おしに付ける称号。

③芸能者の集団の長または主な者。→能太夫。

④浄瑠璃の語り手。三味線引きに対していう。芸名にも添え、「某大夫」「某太夫」という。

⑤万歳まんざいの語り手。才蔵(鼓打ち)に対していう。

⑥最上位の遊女。

⑦歌舞伎の女形おんながた。

⇒たゆう‐おろし【大夫下ろし】

⇒たゆう‐かい【大夫買い】

⇒たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】

⇒たゆう‐ご【太夫子】

⇒たゆう‐しょく【大夫職】

⇒たゆう‐だな【太夫棚】

⇒たゆう‐なり【大夫なり】

⇒たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】

⇒たゆう‐もと【太夫元・大夫元】

たゆう【大輔】タイフ

⇒たいふ

たゆう‐おろし【大夫下ろし】タイフ‥

大夫職の遊女が次位の天神に下がること。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かい【大夫買い】タイフカヒ

大夫職の遊女を買うこと。また、その人。大尽客。転じて、単に、遊女を買うこと。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐かのこ【大夫鹿の子】タイフ‥

鹿の子絞りを型を使って染めたもの。貞享(1684〜1688)の頃、京都の藤屋善右衛門が染め始めたといわれる。だいうかのこ。

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐ご【太夫子】タイフ‥

将来、立女形たておやまになるべき少年俳優。世間胸算用4「かたちも人にすぐれて―にもなるべきもの」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐しょく【大夫職】タイフ‥

大夫の地位にある遊女。好色一代男6「情あつて大気に生れつき、風俗―に備つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐だな【太夫棚】タイフ‥

浄瑠璃太夫のすわる床。浮世草子、御前義経記「―には簾をかけ」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐なり【大夫なり】タイフ‥

遊女が大夫に出世すること。傾城禁短気「花紫と我等は―の口明より」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐の‐ほうがん【大夫判官】タイフ‥ハウグワン

五位の検非違使尉けびいしのじょう。平家物語10「―仲頼六条河原に出で向つて」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆう‐もと【太夫元・大夫元】タイフ‥

演芸・歌舞伎の興行人。座元が兼ねることもある。世間胸算用3「今日はその座元、明日はこの―」

⇒たゆう【大夫・太夫】

たゆ・し【弛し・懈し】

〔形ク〕

①疲れゆるんで元気がない。だるい。万葉集12「わが紐の緒の結ふ手―・しも」

②心のはたらきが鈍い。気がきかない。紫式部日記「例のさいふとも日たけなむと、―・き心どもは、たゆたひて」

たゆた【揺】

気持が揺れて定まらないさま。万葉集7「吾が心ゆたに―に」

たゆたい【揺蕩】タユタヒ

たゆたうこと。万葉集2「大船の泊はつるとまりの―に物思ひ痩せぬ人の児ゆゑに」

たゆた・う【揺蕩う】タユタフ

〔自五〕

①かなたこなたへゆらゆらと動いて定まらない。ただよう。万葉集11「大船の―・ふ海に重石いかりおろし」

②心が動いて定まらない。ためらう。躊躇する。栄華物語浦々別「つつましき世の有様なれば思し―・ふべし」

たゆみ【弛み】

ゆるむこと。おこたり。油断。源氏物語若菜上「関守の固からぬ―にや」

⇒たゆみ‐な・い【弛み無い】

たゆみ‐な・い【弛み無い】

〔形〕[文]たゆみな・し(ク)

気持がゆるまない。なまけない。油断しない。とだえることがない。源氏物語花宴「さも―・き御忍び歩きかなと突きしろひつつ」。「―・い努力」

⇒たゆみ【弛み】

たゆ・む【弛む】

[一]〔自五〕

①心が倦うむ。おこたる。心がゆるむ。油断する。源氏物語明石「供養法―・みて」。「うまず―・まず」

②張っていたものがゆるむ。日葡辞書「イト(糸)ガタユム」

③勢いが弱まる。衰弱する。とだえる。源氏物語宿木「心細き住ひなれども、かかる御訪ひ―・まざりければ」

[二]〔他下二〕

たゆむようにさせる。おこたるようにさせる。ゆるませる。油断させる。源氏物語夕顔「かくうらなく―・めてはひ隠れなば、いづこをはかりとか我も尋ねん」

たゆら‐に

〔副〕

動揺して定まらないさまに。たよらに。万葉集14「筑波嶺つくはねの岩もとどろに落つる水世にも―我が思はなくに」

た‐よう【他用】

①ほかの用事。「―で出かける」

②ほかのことに使用すること。他人に使用させること。「―に供する」

た‐よう【多用】

①用事の多いこと。いそがしいこと。多事。多端。「御―中恐縮ですが」

②多く用いること。「カタカナ語を―した文章」

た‐よう【多様】‥ヤウ

いろいろ異なるさま。異なるものの多いさま。「―な用途」「多種―」「―性」

⇒たよう‐か【多様化】

⇒たよう‐たい【多様体】

だ‐よう【惰容】

なまけてだらしのないすがた。

たよう‐か【多様化】‥ヤウクワ

いろいろな様式・様相に分かれること。「―する価値観」

⇒た‐よう【多様】

たよう‐たい【多様体】‥ヤウ‥

曲面や曲線の概念を高次元に一般化したもの。リーマンによって導入された。

⇒た‐よう【多様】

た‐よく【多欲】

欲の多いこと。欲ぶか。貪婪どんらん。

たよせ‐に【手寄せに】

〔副〕

①遥かに隔てて。ずっと離れて。遠くで。天武紀上「天照太神を―拝おがみたまふ」

②事のついでに。夫木和歌抄11「忍びかね摘み知らするを女郎花―折ると思ひ疎むな」

たよ‐たよ

(タヨダヨとも)

①弱々しいさま。力のないさま。謡曲、鉄輪「通力自在の勢ひ絶えて、力も―と足弱車の」。日葡辞書「ココロタヨタヨトナル」

②しなやかなさま。たおやかなさま。たおたお。男色大鑑「たはぶれしめやかに情ふかく―として弱からず」

たよら‐に

〔副〕

(→)「たゆらに」に同じ。万葉集14「足柄あしがりの土肥といの河内に出づる湯の世にも―子ろが言はなくに」

たより【便り・頼り】

①たよること。たのみとする人や物。特に、資力。経済力。伊勢物語「年ごろふるほどに、女、親なく、―なくなるままに」。今昔物語集16「願はくは観音、大悲の利益りやくを以て、我にいささかの―を給へ」。「―にならない」

②よい機会。ついで。伊勢物語「言ひいでむ―なさに」

③ゆかり。えん。手づる。新古今和歌集恋「身を知る雨の―なりけり」

④手段。方便。源氏物語総角「げに古言ふることぞ人の心をのぶる―なりける」

⑤具合。配合。とりあわせ。徒然草「簀子すのこ・透垣すいがいの―をかしく」

⑥おとずれ。音信。手紙。使者。古今和歌集春「花の香を風の―にたぐへてぞ」。「ふるさとの―」

◇手紙・知らせの意では「便り」と書く。

⇒たより‐がい【頼り甲斐】

⇒たより‐づけ【便り付け】

⇒たより‐どころ【便り所・頼り所】

⇒たより‐なし【便り無し・頼り無し】

⇒たより‐や【便屋】

⇒便りのないのは良い便り

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ

頼りにするだけの価値。頼るに足るだけの実質。「―のない人」

⇒たより【便り・頼り】

たより‐づけ【便り付け】

(九州北部で)訃報の使者。かならず二人づれで行く。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐どころ【便り所・頼り所】

たよりとするところ。たのみどころ。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】

〔形〕[文]たよりな・し(ク)

①頼りにできる人や物がない。「―・い身の上」

②頼みにならない。あてにならない。「―・い人」「―・い話」

③手ごたえがない。「―・いたたき方」

たより‐なし【便り無し・頼り無し】

貧乏人。貧困者。大鏡伊尹「徳人、―の家のうちの作法など書かせ給へりしが」

⇒たより【便り・頼り】

た‐もり【田守】🔗⭐🔉

た‐もり【田守】

田を守ること。田の番をすること。また、その人。蜻蛉日記中「―の物追ひたる声」

たも・る【給る】🔗⭐🔉

たも・る【給る】

〔他四〕

(タマワルの約転)くださる。また、…して下さる。狂言、墨塗「恨みに思うて―・るな」

たもれ【賜れ・給れ】🔗⭐🔉

たもれ【賜れ・給れ】

(「たもる」の命令形)きわめて丁寧に相手の行動をうながす語。…てください。たも。「聞いて―」

たもろ【賜ろ】🔗⭐🔉

たもろ【賜ろ】

(タモルに推量の助動詞ウの付いたタモラウの転)下さい。たまわらん。下さるように。

た‐もん【他門】🔗⭐🔉

た‐もん【他門】

①他の一門。ほかの一族。

②ほかの宗門。他宗派。

たもん【多聞】🔗⭐🔉

たもん【多聞】

①城の石垣上の長屋。城壁を兼ね、兵器庫などに用いる。松永久秀が大和多聞城で始めたからいう。多聞櫓。

②本宅の外周に建造した長屋。

⇒たもん‐やぐら【多聞櫓】

たもんいんにっき【多聞院日記】‥ヰン‥🔗⭐🔉

たもんいんにっき【多聞院日記】‥ヰン‥

奈良興福寺の学侶で多聞院主の英俊ほかの日記。46冊。1478年(文明10)から1618年(元和4)に至る。室町後期〜安土桃山・江戸初期の重要史料。原本は散逸。

たもん‐てん【多聞天】🔗⭐🔉

たもん‐てん【多聞天】

〔仏〕(梵語Vaiśravaṇa)毘沙門天びしゃもんてんの別称。四天王の一つとする場合、普通この名称を用いる。原語は「広く名の聞こえた」の意とされる。

たもん‐やぐら【多聞櫓】🔗⭐🔉

大辞林の検索結果 (33)

たも🔗⭐🔉

たも [1]

トネリコ・ヤチダモなどの異名。

たも【 網】🔗⭐🔉

網】🔗⭐🔉

たも [1] 【 網】

「たもあみ(

網】

「たもあみ( 網)」の略。

網)」の略。

網】

「たもあみ(

網】

「たもあみ( 網)」の略。

網)」の略。

たも【賜も】🔗⭐🔉

たも 【賜も】

〔動詞「たもる」の命令形「たもれ」の転。近世語〕

(1)ください。おくれ。「水―や,とてふしにける/浄瑠璃・二枚絵草紙(下)」

(2)動詞の連用形に「て」の付いた形に付いて,補助動詞として用いる。…てください。…ておくれ。「あれ聞きや人が来る。出て―/浄瑠璃・丹波与作(上)」

たも-あみ【 網】🔗⭐🔉

網】🔗⭐🔉

たも-あみ [0][2] 【 網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

網】

竹や針金の口輪のついた袋状の網に長い柄をつけたもの。魚をすくい取るのに使う。たも。

た-もう【多毛】🔗⭐🔉

た-もう [0] 【多毛】

体に毛の多いこと。毛深いこと。

たもう-しょう【多毛症】🔗⭐🔉

たもう-しょう ―シヤウ [0] 【多毛症】

うぶ毛が生えるところに多数の硬毛が生える状態。

たもう-るい【多毛類】🔗⭐🔉

たもう-るい [2] 【多毛類】

多毛綱の環形動物の総称。体は多くの体節に分かれ,各体節にいぼ足があり剛毛が生える。体長は5ミリメートルから1メートル以上にもなる種があるが,多くは2〜20センチメートル。大部分が海産。ゴカイ・イソメ・イワムシなど。魚の釣り餌にする。

たも・う【賜ふ・給ふ】🔗⭐🔉

たも・う タマフ 【賜ふ・給ふ】 (動ハ四・動ハ下二)

⇒たまう

たもう-さく【多毛作】🔗⭐🔉

たもう・る【賜うる】🔗⭐🔉

たもう・る タマウル 【賜うる】 (動ラ四)

〔「たまはる」の転。中世以降の語〕

くださる。くれる。「酒ての手しるしをはとても―・るまいものゆゑに/史記抄 6」

〔動詞の連用形に「て」の付いた形に付いて,補助動詞としても用いられる〕

た-もくてき【多目的】🔗⭐🔉

た-もくてき [2] 【多目的】 (名・形動)

多くの目的をもつ・こと(さま)。「―ホール」

たもくてき-ダム【多目的―】🔗⭐🔉

たもくてき-ダム [6] 【多目的―】

洪水の調節,水道・灌漑(カンガイ)・工業用水の取水,発電用水の貯水など複数の目的に供するダム。

た-も・つ【保つ】🔗⭐🔉

た-も・つ [2] 【保つ】 (動タ五[四])

〔「手(タ)持つ」の意〕

(1)ある状態のまま変わらず続くようにする。「健康を―・つ」「首位の座を―・つ」「威厳を―・つ」「温度を一五度に―・つ」「一定の距離を―・つ」「身を―・つ(=道徳的ニ正シクアリ続ケル)」

(2)ある状態が変わらないでそのまま続く。もつ。「肉ガナガク―・タナイ/へボン」

(3)人の命や治世が続く。(ア)人の命や在位期間が続く。「百歳の寿命を―・つ」「久しく世を―・たせ給つるも/栄花(月の宴)」(イ)在位する。「百歳百余歳まで―・ち給へる帝もおはしましたれど/大鏡(道長)」

(4)教え・戒律などを守る。「戒律を―・つ」「母の教へ給ひし御言葉を耳の底に―・ち給ひて/曾我 4」

(5)大事に所有する。「―・つ所の財宝を/曾我 3」

[可能] たもてる

たもと【袂】🔗⭐🔉

たもと [3] 【袂】

〔手(タ)本(モト)の意〕

(1)和服の袖の,袖付けより下の垂れ下がった部分。「―に入れる」「―を翻(ヒルガエ)す」

(2)袖。「をのこどもの―より手いだしたる/宇治拾遺 1」

(3)上代,肘から肩までの部分。一説に,手首・袖口のあたり。「韓玉(カラタマ)を―に巻かし/万葉 804」

(4)かたわら。あたり。ほとり。「橋の―」

たもと-おとし【袂落(と)し】🔗⭐🔉

たもと-おとし [4] 【袂落(と)し】

タバコ入れ・汗ふきなどをはさむ小さい袋。紐(ヒモ)の両端にその二個を結びつけ,懐中から左右のたもとに落としておく。

袂落とし

[図]

[図]

[図]

[図]

たもと-くそ【袂糞】🔗⭐🔉

たもと-くそ [3] 【袂糞】

和服の袖の底に自然とたまるごみ。

たもと-どけい【袂時計】🔗⭐🔉

たもと-どけい [4] 【袂時計】

懐中時計。

たもと-の-つゆ【袂の露】🔗⭐🔉

たもと-の-つゆ 【袂の露】

袖にかかる涙。「ほに出でぬ物思ふらし篠すすき招く―しげくして/源氏(宿木)」

た-もとおり【徘徊り】🔗⭐🔉

た-もとおり ―モトホリ 【徘徊り】 (枕詞)

〔動詞「たもとおる」の連用形から〕

「ゆきめぐる」意から「ゆきみ(=地名)」にかかる。「―行箕(ユキミ)の里に妹を置きて/万葉 2541」

た-もとお・る【徘徊る】🔗⭐🔉

た-もとお・る ―モトホル 【徘徊る】 (動ラ四)

〔「た」は接頭語〕

同じ場所を行ったり来たりする。行き廻る。もとおる。「若子(ミドリゴ)の這ひ―・り朝夕に/万葉 458」

た-もり【田守】🔗⭐🔉

た-もり [1] 【田守】

稲田の番をすること。また,その番人。

たも・る【賜る・給る】🔗⭐🔉

たも・る 【賜る・給る】 (動ラ四)

〔「たまはる」の変化した「たもうる」の転。中世以降の語〕

(1)くださる。くれる。「それならば何なりともいとまを―・れ/狂言・乞聟」

(2)動詞の連用形に助詞「て」の付いた形に付いて,補助動詞として用いる。…てくださる。…てくれる。「己がこれ程にいふのに心に従うて―・らん/歌舞伎・好色伝授」

たもれ【賜れ・給れ】🔗⭐🔉

たもれ 【賜れ・給れ】

「たもる」の命令形。たまわれ。下さい。「うつつになりとも逢せて―/松の葉」

た-もろこ【田諸子】🔗⭐🔉

た-もろこ [2] 【田諸子】

コイ目の淡水魚。全長10センチメートルほど。モロコの一種で,一対のひげを持ち,水のきれいな細流や池にすむ。佃煮(ツクダニ)にする。本州中部以西,近年は東北地方にも分布。スジモロコ。

た-もん【他門】🔗⭐🔉

た-もん [1] 【他門】

(1)ほかの一門。ほかの一族。

(2)自分の属している以外の宗門。

た-もん【多聞】🔗⭐🔉

た-もん [1] 【多聞】

(1)〔仏〕(ア)正しい教えを多く聞いて心にとどめること。(イ)「多聞天」の略。

(2)城壁の上に塀のように作られた長屋風の建築物。松永久秀が大和の多聞城に初めて作ったのでこの名があるという。

(3)屋敷の周囲に建てた長屋。

たもん-てん【多聞天】🔗⭐🔉

たもん-てん 【多聞天】

〔仏〕

〔梵 Vai ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

[図]

[図]

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

ravana の意訳。常に仏を守護してその説法を多く聞くことからいう〕

毘沙門(ビシヤモン)天の別名。

多聞天

[図]

[図]

たもんいんにっき【多聞院日記】🔗⭐🔉

たもんいんにっき タモン ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

ン― 【多聞院日記】

奈良興福寺多聞院の日記。四六冊。1478年から1618年までの記事を収める。主要部は僧英俊の筆になり,戦国時代から江戸初期までの政治・社会・文化全般にわたる貴重な史料。

たもあみ【たも綱】(和英)🔗⭐🔉

たもあみ【たも綱】

a landing[scoop]net.

たもう【多毛の】(和英)🔗⭐🔉

たもう【多毛の】

hairy.→英和

多毛症 hirsutism.

たもくてき【多目的の】(和英)🔗⭐🔉

たもくてき【多目的の】

multipurpose.→英和

たもつ【保つ】(和英)🔗⭐🔉

たもと【袂】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「タモ」で始まるの検索結果。