複数辞典一括検索+![]()

![]()

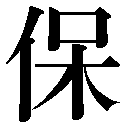

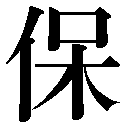

保 たもつ🔗⭐🔉

【保】

9画 人部 [五年]

区点=4261 16進=4A5D シフトJIS=95DB

《常用音訓》ホ/たも…つ

《音読み》 ホ/ホウ

9画 人部 [五年]

区点=4261 16進=4A5D シフトJIS=95DB

《常用音訓》ホ/たも…つ

《音読み》 ホ/ホウ /ホウ

/ホウ 〈b

〈b o〉

《訓読み》 たもつ/やすんずる(やすんず)

《名付け》 お・たもつ・まもる・もち・もり・やす・やすし・より

《意味》

o〉

《訓読み》 たもつ/やすんずる(やすんず)

《名付け》 お・たもつ・まもる・もち・もり・やす・やすし・より

《意味》

{動}たもつ。外をとり巻いて、中の物をたいせつに守る。「保護」「保民而王=民ヲ保チテ王タリ」〔→孟子〕

{動}たもつ。外をとり巻いて、中の物をたいせつに守る。「保護」「保民而王=民ヲ保チテ王タリ」〔→孟子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。たもつ。外から守って安全を維持する。「保安」「父子相保=父子相ヒ保ンズ」〔→淮南子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。たもつ。外から守って安全を維持する。「保安」「父子相保=父子相ヒ保ンズ」〔→淮南子〕

ホウス・ホス{動}責任を持って請けあう。「保証」「担保」

ホウス・ホス{動}責任を持って請けあう。「保証」「担保」

{名}付き添っておもりをする役。おもり人。▽昔、「太保」「少保」という官名があった。〈類義語〉→傅フ。

{名}付き添っておもりをする役。おもり人。▽昔、「太保」「少保」という官名があった。〈類義語〉→傅フ。

{名}雇い人。かかえ人。「酒保(俗語で、居酒屋の小僧さん。日本では、軍隊内の売店)」

{名}雇い人。かかえ人。「酒保(俗語で、居酒屋の小僧さん。日本では、軍隊内の売店)」

{名}中国の自治制度で、十戸の単位。▽五戸を甲という。「保甲制度」

《解字》

会意兼形声。保の古文は呆で、子どもをおむつでとり巻いてたいせつに守るさま。保は「人+音符呆ホウ」で、保護する、保護する人の意を示す。▽ホウとは、漢文訓読と地名・年号のほかは、ほとんど読まない。

《単語家族》

褓ホウ(おむつ)

{名}中国の自治制度で、十戸の単位。▽五戸を甲という。「保甲制度」

《解字》

会意兼形声。保の古文は呆で、子どもをおむつでとり巻いてたいせつに守るさま。保は「人+音符呆ホウ」で、保護する、保護する人の意を示す。▽ホウとは、漢文訓読と地名・年号のほかは、ほとんど読まない。

《単語家族》

褓ホウ(おむつ) 褒ホウ(からだを包む大きい衣)と同系。また、包や抱ホウ(外から中のものをつつむ)とも非常に縁が近く、宝(たいせつに包むたから)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

褒ホウ(からだを包む大きい衣)と同系。また、包や抱ホウ(外から中のものをつつむ)とも非常に縁が近く、宝(たいせつに包むたから)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 人部 [五年]

区点=4261 16進=4A5D シフトJIS=95DB

《常用音訓》ホ/たも…つ

《音読み》 ホ/ホウ

9画 人部 [五年]

区点=4261 16進=4A5D シフトJIS=95DB

《常用音訓》ホ/たも…つ

《音読み》 ホ/ホウ /ホウ

/ホウ 〈b

〈b o〉

《訓読み》 たもつ/やすんずる(やすんず)

《名付け》 お・たもつ・まもる・もち・もり・やす・やすし・より

《意味》

o〉

《訓読み》 たもつ/やすんずる(やすんず)

《名付け》 お・たもつ・まもる・もち・もり・やす・やすし・より

《意味》

{動}たもつ。外をとり巻いて、中の物をたいせつに守る。「保護」「保民而王=民ヲ保チテ王タリ」〔→孟子〕

{動}たもつ。外をとり巻いて、中の物をたいせつに守る。「保護」「保民而王=民ヲ保チテ王タリ」〔→孟子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。たもつ。外から守って安全を維持する。「保安」「父子相保=父子相ヒ保ンズ」〔→淮南子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。たもつ。外から守って安全を維持する。「保安」「父子相保=父子相ヒ保ンズ」〔→淮南子〕

ホウス・ホス{動}責任を持って請けあう。「保証」「担保」

ホウス・ホス{動}責任を持って請けあう。「保証」「担保」

{名}付き添っておもりをする役。おもり人。▽昔、「太保」「少保」という官名があった。〈類義語〉→傅フ。

{名}付き添っておもりをする役。おもり人。▽昔、「太保」「少保」という官名があった。〈類義語〉→傅フ。

{名}雇い人。かかえ人。「酒保(俗語で、居酒屋の小僧さん。日本では、軍隊内の売店)」

{名}雇い人。かかえ人。「酒保(俗語で、居酒屋の小僧さん。日本では、軍隊内の売店)」

{名}中国の自治制度で、十戸の単位。▽五戸を甲という。「保甲制度」

《解字》

会意兼形声。保の古文は呆で、子どもをおむつでとり巻いてたいせつに守るさま。保は「人+音符呆ホウ」で、保護する、保護する人の意を示す。▽ホウとは、漢文訓読と地名・年号のほかは、ほとんど読まない。

《単語家族》

褓ホウ(おむつ)

{名}中国の自治制度で、十戸の単位。▽五戸を甲という。「保甲制度」

《解字》

会意兼形声。保の古文は呆で、子どもをおむつでとり巻いてたいせつに守るさま。保は「人+音符呆ホウ」で、保護する、保護する人の意を示す。▽ホウとは、漢文訓読と地名・年号のほかは、ほとんど読まない。

《単語家族》

褓ホウ(おむつ) 褒ホウ(からだを包む大きい衣)と同系。また、包や抱ホウ(外から中のものをつつむ)とも非常に縁が近く、宝(たいせつに包むたから)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

褒ホウ(からだを包む大きい衣)と同系。また、包や抱ホウ(外から中のものをつつむ)とも非常に縁が近く、宝(たいせつに包むたから)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

分袂 タモトヲワカツ🔗⭐🔉

【分袂】

ブンベイ・タモトヲワカツ 人とわかれる。

多聞天 タモンテン🔗⭐🔉

【多聞天】

タモンテン〔仏〕四天王の一。福徳をまもり、北方の天をまもる。▽梵語ボンゴの意訳。「毘沙門天ビシャモンテン」とも。

存 たもつ🔗⭐🔉

【存】

6画 子部 [六年]

区点=3424 16進=4238 シフトJIS=91B6

《常用音訓》ソン/ゾン

《音読み》 ソン

6画 子部 [六年]

区点=3424 16進=4238 シフトJIS=91B6

《常用音訓》ソン/ゾン

《音読み》 ソン /ゾン

/ゾン 〈c

〈c n〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ

《名付け》 あきら・あり・ありや・ある・さだ・すすむ・たもつ・つぎ・なが・のぶ・のり・まさ・やす・やすし

《意味》

n〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ

《名付け》 あきら・あり・ありや・ある・さだ・すすむ・たもつ・つぎ・なが・のぶ・のり・まさ・やす・やすし

《意味》

ソンス{動}ある(アリ)。…にある。…にいる。〈対語〉→亡。〈類義語〉→在。「存在」「猶有存者=ナホ存スル者有リ」〔→孟子〕

ソンス{動}ある(アリ)。…にある。…にいる。〈対語〉→亡。〈類義語〉→在。「存在」「猶有存者=ナホ存スル者有リ」〔→孟子〕

ソンス{動}たもつ。じっととどめておく。たいせつにとっておく。〈対語〉→亡。「竜蛇之蟄以存身也=竜蛇ノ蟄スルハモッテ身ヲ存スルナリ」〔→易経〕

ソンス{動}たもつ。じっととどめておく。たいせつにとっておく。〈対語〉→亡。「竜蛇之蟄以存身也=竜蛇ノ蟄スルハモッテ身ヲ存スルナリ」〔→易経〕

ソンス{動}この世に生きている。〈対語〉→歿ボツ。死。「吾以捕蛇独存=吾蛇ヲ捕ラフルヲモッテ独リ存ス」〔→柳宗元〕

ソンス{動}この世に生きている。〈対語〉→歿ボツ。死。「吾以捕蛇独存=吾蛇ヲ捕ラフルヲモッテ独リ存ス」〔→柳宗元〕

ソンス{動}なだめて落ち着ける。状況をいたわり尋ねる。「存問」「存恤ソンジュツ」

ソンス{動}なだめて落ち着ける。状況をいたわり尋ねる。「存問」「存恤ソンジュツ」

{動}〔俗〕金品を保管してもらうため預ける。「存款(預金)」

〔国〕「存ず」とは、知っている。心得ている。「ご存じない」

《解字》

会意。「在の字の左上部+子」で、残された孤児をいたわり落ち着ける意をあらわす。もと、存問(いたわり問う)の存の意。のち、たいせつにとどめおく意となる。

《単語家族》

尊ソン(すわりのよい酒つぼ)

{動}〔俗〕金品を保管してもらうため預ける。「存款(預金)」

〔国〕「存ず」とは、知っている。心得ている。「ご存じない」

《解字》

会意。「在の字の左上部+子」で、残された孤児をいたわり落ち着ける意をあらわす。もと、存問(いたわり問う)の存の意。のち、たいせつにとどめおく意となる。

《単語家族》

尊ソン(すわりのよい酒つぼ) 蹲ソン(じっとうずくまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蹲ソン(じっとうずくまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 子部 [六年]

区点=3424 16進=4238 シフトJIS=91B6

《常用音訓》ソン/ゾン

《音読み》 ソン

6画 子部 [六年]

区点=3424 16進=4238 シフトJIS=91B6

《常用音訓》ソン/ゾン

《音読み》 ソン /ゾン

/ゾン 〈c

〈c n〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ

《名付け》 あきら・あり・ありや・ある・さだ・すすむ・たもつ・つぎ・なが・のぶ・のり・まさ・やす・やすし

《意味》

n〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ

《名付け》 あきら・あり・ありや・ある・さだ・すすむ・たもつ・つぎ・なが・のぶ・のり・まさ・やす・やすし

《意味》

ソンス{動}ある(アリ)。…にある。…にいる。〈対語〉→亡。〈類義語〉→在。「存在」「猶有存者=ナホ存スル者有リ」〔→孟子〕

ソンス{動}ある(アリ)。…にある。…にいる。〈対語〉→亡。〈類義語〉→在。「存在」「猶有存者=ナホ存スル者有リ」〔→孟子〕

ソンス{動}たもつ。じっととどめておく。たいせつにとっておく。〈対語〉→亡。「竜蛇之蟄以存身也=竜蛇ノ蟄スルハモッテ身ヲ存スルナリ」〔→易経〕

ソンス{動}たもつ。じっととどめておく。たいせつにとっておく。〈対語〉→亡。「竜蛇之蟄以存身也=竜蛇ノ蟄スルハモッテ身ヲ存スルナリ」〔→易経〕

ソンス{動}この世に生きている。〈対語〉→歿ボツ。死。「吾以捕蛇独存=吾蛇ヲ捕ラフルヲモッテ独リ存ス」〔→柳宗元〕

ソンス{動}この世に生きている。〈対語〉→歿ボツ。死。「吾以捕蛇独存=吾蛇ヲ捕ラフルヲモッテ独リ存ス」〔→柳宗元〕

ソンス{動}なだめて落ち着ける。状況をいたわり尋ねる。「存問」「存恤ソンジュツ」

ソンス{動}なだめて落ち着ける。状況をいたわり尋ねる。「存問」「存恤ソンジュツ」

{動}〔俗〕金品を保管してもらうため預ける。「存款(預金)」

〔国〕「存ず」とは、知っている。心得ている。「ご存じない」

《解字》

会意。「在の字の左上部+子」で、残された孤児をいたわり落ち着ける意をあらわす。もと、存問(いたわり問う)の存の意。のち、たいせつにとどめおく意となる。

《単語家族》

尊ソン(すわりのよい酒つぼ)

{動}〔俗〕金品を保管してもらうため預ける。「存款(預金)」

〔国〕「存ず」とは、知っている。心得ている。「ご存じない」

《解字》

会意。「在の字の左上部+子」で、残された孤児をいたわり落ち着ける意をあらわす。もと、存問(いたわり問う)の存の意。のち、たいせつにとどめおく意となる。

《単語家族》

尊ソン(すわりのよい酒つぼ) 蹲ソン(じっとうずくまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蹲ソン(じっとうずくまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

投袂 タモトヲトウズ🔗⭐🔉

【投袂】

トウベイ・タモトヲトウズ たもとをふるって、たちあがる。発奮するさま。〔→左伝〕

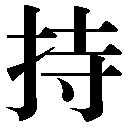

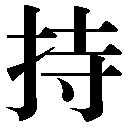

持 たもつ🔗⭐🔉

【持】

9画

9画  部 [三年]

区点=2793 16進=3B7D シフトJIS=8E9D

《常用音訓》ジ/も…つ

《音読み》 ジ(ヂ)

部 [三年]

区点=2793 16進=3B7D シフトJIS=8E9D

《常用音訓》ジ/も…つ

《音読み》 ジ(ヂ) /チ

/チ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 もつ/たもつ/もち/もてる

《名付け》 もち・よし

《意味》

〉

《訓読み》 もつ/たもつ/もち/もてる

《名付け》 もち・よし

《意味》

{動}もつ。じっと手にとめる。〈類義語〉→執シュウ/シツ・→操。「所持」「右手持匕首=右手ニ匕首ヲ持ツ」〔→史記〕

{動}もつ。じっと手にとめる。〈類義語〉→執シュウ/シツ・→操。「所持」「右手持匕首=右手ニ匕首ヲ持ツ」〔→史記〕

ジス{動}たもつ。じっと守りささえる。「保持」「主持(責任をもってその仕事をささえる)」「自持=ミヅカラ持ス」「十年持漢節=十年漢ノ節ヲ持ス」〔→李白〕

ジス{動}たもつ。じっと守りささえる。「保持」「主持(責任をもってその仕事をささえる)」「自持=ミヅカラ持ス」「十年持漢節=十年漢ノ節ヲ持ス」〔→李白〕

ジス{動}ささえもちこたえる。「扶持(ささえる)」「持危=危フキヲ持ス」「危而不持=危フクシテ持セズ」〔→論語〕

〔国〕

ジス{動}ささえもちこたえる。「扶持(ささえる)」「持危=危フキヲ持ス」「危而不持=危フクシテ持セズ」〔→論語〕

〔国〕 もち。受けもつこと。負担すること。「費用は各人持ち」

もち。受けもつこと。負担すること。「費用は各人持ち」 もち。試合などで、勝負が決まらない状態。あいこ。「持ち合い」「持碁ジゴ・モチゴ」

もち。試合などで、勝負が決まらない状態。あいこ。「持ち合い」「持碁ジゴ・モチゴ」 もてる。もてはやされる。人気がある。

《解字》

会意兼形声。寺は「寸(て)+音符止シ」の会意兼形声文字で、手の中にじっと止めること。持は「手+音符寺」で、手にじっと止めてもつこと。→寺

《単語家族》

止

もてる。もてはやされる。人気がある。

《解字》

会意兼形声。寺は「寸(て)+音符止シ」の会意兼形声文字で、手の中にじっと止めること。持は「手+音符寺」で、手にじっと止めてもつこと。→寺

《単語家族》

止 待タイ(じっとまつ)

待タイ(じっとまつ) 峙ジ(じっと立つ)と同系。

《類義》

→取

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

峙ジ(じっと立つ)と同系。

《類義》

→取

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画

9画  部 [三年]

区点=2793 16進=3B7D シフトJIS=8E9D

《常用音訓》ジ/も…つ

《音読み》 ジ(ヂ)

部 [三年]

区点=2793 16進=3B7D シフトJIS=8E9D

《常用音訓》ジ/も…つ

《音読み》 ジ(ヂ) /チ

/チ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 もつ/たもつ/もち/もてる

《名付け》 もち・よし

《意味》

〉

《訓読み》 もつ/たもつ/もち/もてる

《名付け》 もち・よし

《意味》

{動}もつ。じっと手にとめる。〈類義語〉→執シュウ/シツ・→操。「所持」「右手持匕首=右手ニ匕首ヲ持ツ」〔→史記〕

{動}もつ。じっと手にとめる。〈類義語〉→執シュウ/シツ・→操。「所持」「右手持匕首=右手ニ匕首ヲ持ツ」〔→史記〕

ジス{動}たもつ。じっと守りささえる。「保持」「主持(責任をもってその仕事をささえる)」「自持=ミヅカラ持ス」「十年持漢節=十年漢ノ節ヲ持ス」〔→李白〕

ジス{動}たもつ。じっと守りささえる。「保持」「主持(責任をもってその仕事をささえる)」「自持=ミヅカラ持ス」「十年持漢節=十年漢ノ節ヲ持ス」〔→李白〕

ジス{動}ささえもちこたえる。「扶持(ささえる)」「持危=危フキヲ持ス」「危而不持=危フクシテ持セズ」〔→論語〕

〔国〕

ジス{動}ささえもちこたえる。「扶持(ささえる)」「持危=危フキヲ持ス」「危而不持=危フクシテ持セズ」〔→論語〕

〔国〕 もち。受けもつこと。負担すること。「費用は各人持ち」

もち。受けもつこと。負担すること。「費用は各人持ち」 もち。試合などで、勝負が決まらない状態。あいこ。「持ち合い」「持碁ジゴ・モチゴ」

もち。試合などで、勝負が決まらない状態。あいこ。「持ち合い」「持碁ジゴ・モチゴ」 もてる。もてはやされる。人気がある。

《解字》

会意兼形声。寺は「寸(て)+音符止シ」の会意兼形声文字で、手の中にじっと止めること。持は「手+音符寺」で、手にじっと止めてもつこと。→寺

《単語家族》

止

もてる。もてはやされる。人気がある。

《解字》

会意兼形声。寺は「寸(て)+音符止シ」の会意兼形声文字で、手の中にじっと止めること。持は「手+音符寺」で、手にじっと止めてもつこと。→寺

《単語家族》

止 待タイ(じっとまつ)

待タイ(じっとまつ) 峙ジ(じっと立つ)と同系。

《類義》

→取

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

峙ジ(じっと立つ)と同系。

《類義》

→取

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

有 たもつ🔗⭐🔉

【有】

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ)

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ)

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)

囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ)

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ)

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)

囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

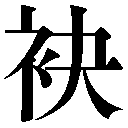

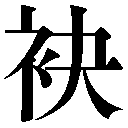

袂 たもと🔗⭐🔉

【袂】

9画 衣部

区点=7454 16進=6A56 シフトJIS=E5D4

《音読み》 ベイ

9画 衣部

区点=7454 16進=6A56 シフトJIS=E5D4

《音読み》 ベイ /ヘイ

/ヘイ /マイ

/マイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 そで/たもと

《意味》

{名}そで。衣服のそで。

〔国〕

i〉

《訓読み》 そで/たもと

《意味》

{名}そで。衣服のそで。

〔国〕 たもと。和服のそでで、袋状になった部分。

たもと。和服のそでで、袋状になった部分。 たもと。かたわら。そば。「橋の袂」

《解字》

会意。「衣+夬(きりこみを入れる、一部を切りとる)」。胴の両わきを切りとってつけたたもと。

《熟語》

→下付・中付語

たもと。かたわら。そば。「橋の袂」

《解字》

会意。「衣+夬(きりこみを入れる、一部を切りとる)」。胴の両わきを切りとってつけたたもと。

《熟語》

→下付・中付語

9画 衣部

区点=7454 16進=6A56 シフトJIS=E5D4

《音読み》 ベイ

9画 衣部

区点=7454 16進=6A56 シフトJIS=E5D4

《音読み》 ベイ /ヘイ

/ヘイ /マイ

/マイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 そで/たもと

《意味》

{名}そで。衣服のそで。

〔国〕

i〉

《訓読み》 そで/たもと

《意味》

{名}そで。衣服のそで。

〔国〕 たもと。和服のそでで、袋状になった部分。

たもと。和服のそでで、袋状になった部分。 たもと。かたわら。そば。「橋の袂」

《解字》

会意。「衣+夬(きりこみを入れる、一部を切りとる)」。胴の両わきを切りとってつけたたもと。

《熟語》

→下付・中付語

たもと。かたわら。そば。「橋の袂」

《解字》

会意。「衣+夬(きりこみを入れる、一部を切りとる)」。胴の両わきを切りとってつけたたもと。

《熟語》

→下付・中付語

擶 たも🔗⭐🔉

【擶】

18画

18画  部

区点=5817 16進=5A31 シフトJIS=9DAF

《音読み》 セン

部

区点=5817 16進=5A31 シフトJIS=9DAF

《音読み》 セン

《訓読み》 たも

《意味》

矢のまがりをただす。

〔国〕たも。地名に使われる。

《訓読み》 たも

《意味》

矢のまがりをただす。

〔国〕たも。地名に使われる。

18画

18画  部

区点=5817 16進=5A31 シフトJIS=9DAF

《音読み》 セン

部

区点=5817 16進=5A31 シフトJIS=9DAF

《音読み》 セン

《訓読み》 たも

《意味》

矢のまがりをただす。

〔国〕たも。地名に使われる。

《訓読み》 たも

《意味》

矢のまがりをただす。

〔国〕たも。地名に使われる。

漢字源に「タモ」で始まるの検索結果 1-9。