複数辞典一括検索+![]()

![]()

いなみの【印南野】🔗⭐🔉

いなみの 【印南野】

兵庫県南部の台地。東西を明石川と加古川とに限られる。ため池密集地として有名。明美(メイビ)台地。明石台地。稲日野。((歌枕))「―の浅茅押し並べさ寝(ヌ)る夜の日(ケ)長くしあれば家し偲(シノ)はゆ/万葉 940」

いなみの-の【印南野の】🔗⭐🔉

いなみの-の 【印南野の】 (枕詞)

同音であることから「いな」にかかる。「女郎花我に宿かせ―いなといふともここを過ぎめや/拾遺(別)」

いん【印】🔗⭐🔉

いん [1] 【印】

(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し,個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し,証明とするもの。印章。印形(インギヨウ)。判。印判。はんこ。印鑑。

(2)文書類に押された印影。「課長の―をもらう」「捨て―」

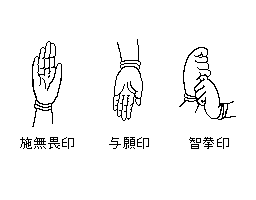

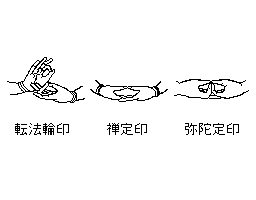

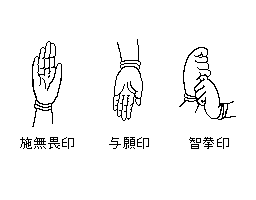

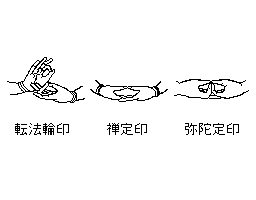

(3)〔仏〕 指を種々の形に折り曲げて,仏や菩薩(ボサツ)の悟りや力を象徴的に表すもの。手にする道具で示すこともある。特に,密教で重視する。印相。印契(インゲイ)。「―を結ぶ」

(4)忍者が術を行うときに指を組み合わせること。

印(3)=1

[図]

印(3)=2

[図]

印(3)=2

[図]

[図]

[図]

印(3)=2

[図]

印(3)=2

[図]

[図]

いん-あつ【印圧】🔗⭐🔉

いん-あつ [0] 【印圧】

印刷の際,インクを紙面などに転移するために加える圧力。印刷圧。

いん-えい【印影】🔗⭐🔉

いん-えい [0] 【印影】

紙などにおした印章の形。

いんおう-ごぞく【印欧語族】🔗⭐🔉

いんおう-ごぞく [5] 【印欧語族】

⇒インド-ヨーロッパ語族

いんおう-そご【印欧祖語】🔗⭐🔉

いんおう-そご [5] 【印欧祖語】

〔Proto-Indo-European〕

インド-ヨーロッパ語族の諸言語の共通の祖語。資料にある諸言語から想定されるのみの言語。

いん-か【印可】🔗⭐🔉

いん-か [1] 【印可】 (名)スル

(1)〔仏〕 師が,弟子が悟りを開いたり,宗教的能力を得たことを証明認可すること。主に禅宗・密教でいう。印信許可(インジンコカ)。

(2)芸道・武道などで,師が弟子に秘伝の伝授の終了を認めて授ける許し。

いん-か【印花】🔗⭐🔉

いん-か ―クワ [1] 【印花】

焼き物に施された型押し模様。古瀬戸の壺(ツボ)や花入れなどに多くみられる。

いんか-ふ【印花布・印華布】🔗⭐🔉

いんか-ふ ―クワ― [3] 【印花布・印華布】

「花布(カフ)」に同じ。

いん-が【印画】🔗⭐🔉

いん-が ―グワ [0] 【印画】

印画紙などに陽画像を焼きつけること。また,焼きつけた画像。

いんが-し【印画紙】🔗⭐🔉

いんが-し ―グワ― [3] 【印画紙】

陰画から陽画像を焼きつけるために感光乳剤を塗布した紙。乳剤の種類により,ガスライト紙・ブロマイド紙・クロロブロマイド紙などがある。

いん-かん【印鑑】🔗⭐🔉

いん-かん [0][3] 【印鑑】

(1)はんこ。印。

(2)あらかじめ地方自治団体や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印の真偽を見分ける基礎となるもの。「―登録」

いんかん-しょうめい【印鑑証明】🔗⭐🔉

いんかん-しょうめい [5] 【印鑑証明】

登録してある印鑑と同一の印影であることを市区町村長などが証明すること。

いん-きょう【印僑】🔗⭐🔉

いん-きょう ―ケウ [1] 【印僑】

海外に移住したインド人とその子孫。旧イギリス植民地・イギリス連邦諸国に多い。

いん-ぎょう【印形】🔗⭐🔉

いん-ぎょう ―ギヤウ [0][3] 【印形】

(1)印章。はんこ。

(2)印影。

いん-きん【印金】🔗⭐🔉

いん-きん [0] 【印金】

紗(シヤ)・絽(ロ)などの生地に糊(ノリ)または漆などで模様を置き,その上から金・銀・雲母などの箔を蒔(マ)いたもの。木彫や絵画にもこの手法を用いた。

いん-く【印矩】🔗⭐🔉

いん-く [1][0] 【印矩】

印を押すときに位置を定めるために用いる定規。

いん-げい【印契】🔗⭐🔉

いん-げい [0] 【印契】

「いん(印){(3)}」に同じ。

いん-こう【印行】🔗⭐🔉

いん-こう ―カウ [0] 【印行】 (名)スル

印刷して発行すること。板行。刊行。「遺稿を集めて―する」

いん-こく【印刻】🔗⭐🔉

いん-こく [0] 【印刻】 (名)スル

印章を彫ること。また,文字・絵・図形などを彫り込むこと。刻印。「―師」「永遠に日本国民の心裡に―せらるべきを疑はず/良人の自白(尚江)」

いん-ざい【印材】🔗⭐🔉

いん-ざい [0] 【印材】

印章の材料。

いんざい【印西】🔗⭐🔉

いんざい 【印西】

千葉県北西部にある市。下総台地上にあり,千葉ニュータウンの開発が進む。

いん-さつ【印刷】🔗⭐🔉

いん-さつ [0] 【印刷】 (名)スル

インクを使い,版面に描き出されている文字・絵画・模様などを,紙その他の被印刷体の表面に刷り出すこと。「年賀状を―する」「―物」

〔明治期には「いんせつ」とも〕

いんさつ-き【印刷機】🔗⭐🔉

いんさつ-き [4][3] 【印刷機】

印刷を行う機械。多種あるが,版の方式により凸版・平版・凹版があり,加圧方式では平圧機・円圧機・輪転機などがある。

いんさつ-きょく【印刷局】🔗⭐🔉

いんさつ-きょく [4][3] 【印刷局】

大蔵省の付属機関の一。官報・法令全書・日本銀行券・郵便切手などの印刷を主に行う。

いんさつ-でんしんき【印刷電信機】🔗⭐🔉

いんさつ-でんしんき [7] 【印刷電信機】

⇒テレプリンター

いんさつ-はいせん【印刷配線】🔗⭐🔉

いんさつ-はいせん [5] 【印刷配線】

⇒プリント配線(ハイセン)

いんさつ-ばん【印刷版】🔗⭐🔉

いんさつ-ばん [0] 【印刷版】

印刷に用いる版。凸版・凹版・平版・石版・木版など。

いん-し【印紙】🔗⭐🔉

いん-し [0] 【印紙】

国が歳入金徴収の一手段として発行する,金額を表示した証票。特定の税金や手数料の納付に使用し,その証明として証書・文書などに貼る。収入印紙・特許印紙など。

いんし-じょうれい【印紙条例】🔗⭐🔉

いんし-じょうれい ―デウ― 【印紙条例】

1765年,イギリス議会がアメリカ一三植民地に対し,証書・新聞・広告などの印刷物に印紙税を課すことを定めた条例。植民地側は自治権侵害として強硬に反対,翌年その撤廃に成功。この事件はアメリカ独立革命の重要な契機となった。印紙法。

いんし-ぜい【印紙税】🔗⭐🔉

いんし-ぜい [3] 【印紙税】

財産上の権利の変動を証明する証書や帳簿,および財産上の権利を承認する証書などを対象として,その作成者に対して課せられる税。印紙を証書・帳簿に貼って消印する方法で納税される。

いん-じ【印地】🔗⭐🔉

いん-じ ―ヂ [0] 【印地】

(1)「印地打ち」の略。

(2)中世,「印地打ち」を得意としたあぶれ者。

いんじ-うち【印地打ち】🔗⭐🔉

いんじ-うち ―ヂ― 【印地打ち】

五月五日に大勢の子供が集まり,二手に分かれて石を投げ合い,合戦のまねをした遊び。中世では大人が互いに石を投げ合って勝負を競ったが,近世以降は子供の遊びとなった。石合戦。印地。

いん-じ【印字】🔗⭐🔉

いん-じ [0] 【印字】 (名)スル

(1)タイプライター・電信機やコンピューターの端末プリンターなどで,紙やテープに文字や符号を打つこと。

(2)印章の文字。

いんじ-き【印字機】🔗⭐🔉

いんじ-き [3] 【印字機】

タイプライターやプリンターなど,機械的な方法で文字・符号などを印字する機器。

いん-じ【印璽】🔗⭐🔉

いん-じ [1] 【印璽】

天皇の印(御璽(ギヨジ))と国家の印(国璽)。

いん-じゅ【印呪】🔗⭐🔉

いん-じゅ [1] 【印呪】

密教で,印を結び,その印に応ずる陀羅尼(ダラニ)を唱えること。

いん-じゅ【印綬】🔗⭐🔉

いん-じゅ [1] 【印綬】

身分や位階を表す官印と,それを結び下げる組紐(クミヒモ)。

〔昔,中国で官吏に任命されるとき,天子からそのしるしとして与えられた〕

いんじゅ=を帯・びる🔗⭐🔉

――を帯・びる

官職に就く。任官する。

いんじゅ=を解(ト)・く🔗⭐🔉

――を解(ト)・く

官職を辞する。辞任する。

いん-しょ【印書】🔗⭐🔉

いん-しょ [1] 【印書】

(1)印刷した本。印本。版本。

(2)印を押してある文書。

いん-しょう【印床】🔗⭐🔉

いん-しょう ―シヤウ [0] 【印床】

印章の彫刻で,印材を挟んでおさえる道具。

いん-しょう【印章】🔗⭐🔉

いん-しょう ―シヤウ [0] 【印章】

印。印形(インギヨウ)。はんこ。

いんしょう-ぎぞう-ざい【印章偽造罪】🔗⭐🔉

いんしょう-ぎぞう-ざい ―シヤウギザウ― [6] 【印章偽造罪】

行使の目的で,御璽・国璽または御名,公務所・公務員の印章・署名,公務所の記号,他人の印章・署名を偽造する犯罪。広義では,権限なしに不正に使用する印章使用罪を含む。

いん-しょう【印象】🔗⭐🔉

いん-しょう ―シヤウ [0] 【印象】 (名)スル

〔impression〕

(1)見たり聞いたりしたときに対象物が人間の心に与える感じ。「―の強い出来事」「よい―を与える」「第一―」

(2)心に残っていること。「一個(ヒトリ)の男を脳底深く―している/死(独歩)」

いんしょう-ざい【印象材】🔗⭐🔉

いんしょう-ざい ―シヤウ― [3] 【印象材】

生体の欠損した部分を人工物で補うときに,欠損部の型をとる材料。義歯を作製するときなど,歯や口腔の型をとるために使われる。

いんしょう-しゅぎ【印象主義】🔗⭐🔉

いんしょう-しゅぎ ―シヤウ― [5] 【印象主義】

〔(フランス) impressionnisme〕

古典主義的な写実を斥け,事物から受けた感覚的主観的印象をそのまま作品に表現しようとする芸術上の方法。一九世紀後半モネ・ルノアール・シスレーなどの画家の手によって始められ,文学(ゴンクール兄弟)・文学批評(サント=ブーブ)・哲学・心理学・音楽(ドビュッシー)・彫刻などの面にも広がった。

いんしょう-てき【印象的】🔗⭐🔉

いんしょう-てき ―シヤウ― [0] 【印象的】 (形動)

強い印象を与えるさま。「―な光景」

いんしょう-は【印象派】🔗⭐🔉

いんしょう-は ―シヤウ― [0] 【印象派】

印象主義に立つ芸術家の一派。

いんしょう-ひひょう【印象批評】🔗⭐🔉

いんしょう-ひひょう ―シヤウ―ヒヤウ [5] 【印象批評】

客観的尺度によらず,作品から受けた主観的印象に基づいて論じようとする批評態度。

いんしょう-づ・ける【印象付ける】🔗⭐🔉

いんしょう-づ・ける インシヤウ― [6] 【印象付ける】 (動カ下一)

強い印象を与える。「とびぬけた強さを―・けた試合」

いん-じん【印信】🔗⭐🔉

いん-じん [0] 【印信】

密教で,阿闍梨(アジヤリ)が秘法伝授の証に弟子に与える文書。

いん-す【印子】🔗⭐🔉

いん-す [1] 【印子】

〔「す」は唐音〕

(1)明(ミン)から輸入された,よく精錬された純金塊。舟形で一個の重量は400グラム前後という。豊臣秀吉や徳川家康の貯蔵金となった。印子金。

(2)純金製の品物。「印金の幕,―の狸百疋/浮世草子・好色敗毒散」

いんす-きん【印子金】🔗⭐🔉

いんす-きん [0] 【印子金】

「印子(インス){(1)}」に同じ。

いん・する【印する】🔗⭐🔉

いん・する [3] 【印する】 (動サ変)[文]サ変 いん・す

□一□(他動詞)

(1)印を押す。印刷する。「此書は―・するに四号活字を以てせり/即興詩人(鴎外)」

(2)跡を残す。しるす。「全国各地に足跡を―・する」

(3)光・影などを物の上になげかける。また心にある印象を与える。「人の鬼怪を信ずるや幼より其心に―・す/明六雑誌 25」

□二□(自動詞)

(1)しるしが残る。跡がつく。「馬車の轍(ワダチ)の跡は深く軟かい路に―・して/春潮(花袋)」

(2)光や影が物の上にあらわれる。「二人の影が明白(ハツキリ)と地上に―・する/忘れえぬ人々(独歩)」

いん-せ【印施】🔗⭐🔉

いん-せ [1] 【印施】

多くの人々の利益となることを印刷して配ること。また,そのもの。「―の方あり/近世畸人伝」

いん-ぜい【印税】🔗⭐🔉

いん-ぜい [0] 【印税】

書物やレコードの発行者が,その発行部数・定価などに応じて,著者や作詞家・作曲家・歌手などに支払う金銭。

いん-そう【印相】🔗⭐🔉

いん-そう ―サウ [0] 【印相】

(1)(持ち主の運勢を判断するものとしての)印章の相。

(2)「いん(印){(3)}」に同じ。

(3)密教で,僧が印を結ぶこと。いんぞう。

いん-ぞう【印象・印像】🔗⭐🔉

いん-ぞう ―ザウ [0] 【印象・印像】

判を押したように形がはっきり現れること。

→いんしょう(印象)

いん-ち【印池】🔗⭐🔉

いん-ち [1] 【印池】

印肉を入れる器。肉池。

いん-でん【印伝】🔗⭐🔉

いん-でん [0] 【印伝】

〔インドから伝来した,の意〕

羊または鹿の鞣革(ナメシガワ)に漆で模様を現した染め革。また,その革で作った袋物。江戸中期以降,甲府で山羊革や牛革を使って作られる。印伝革。

いんでん-や【印伝屋】🔗⭐🔉

いんでん-や [0] 【印伝屋】

印伝革の袋物を売る店。また,その商人。

いん-とう【印刀】🔗⭐🔉

いん-とう ―タウ [0] 【印刀】

印刻に用いる小刀。

いん-にく【印肉】🔗⭐🔉

いん-にく [0] 【印肉】

印鑑を押すときに使う顔料をしみ込ませたもの。艾(モグサ)・パンヤなどに,ひまし油・松脂(マツヤニ)・白蝋を混ぜて着色し,これを印鑑に付着させて押し写す。印泥。

いんパ-ふんそう【印―紛争】🔗⭐🔉

いんパ-ふんそう ―フンサウ 【印―紛争】

イスラム教徒とヒンズー教徒間の宗教上の対立を背景にしたインド・パキスタン間の紛争。カシミール地方の帰属をめぐって係争中。

いん-ばん【印判】🔗⭐🔉

いん-ばん [0] 【印判】

印。はんこ。印章。いんぱん。

いん-ばん【印版・印板】🔗⭐🔉

いん-ばん [0] 【印版・印板】

板に彫って印刷すること。また,その板。板木(ハンギ)。

いん-ぷ【印譜】🔗⭐🔉

いん-ぷ [0] 【印譜】

名家の印影を集めて編んだ本。中国宋代以降盛行。「集古印譜」「十鐘山房印挙」など。

いん-ぶつ【印仏】🔗⭐🔉

いん-ぶつ [0][1] 【印仏】

捺印の方式による一種の仏教版画。一板に陽刻した仏像に朱・墨を塗して紙布に捺印して作る。最も簡便・安価な造像法の一つで,わが国では平安末から室町期にかけて盛行。摺仏に比し一般に小さい。

いん-ぶん【印文】🔗⭐🔉

いん-ぶん [0] 【印文】

印章などに刻まれた文字や文様。いんもん。

いん-ぽん【印本】🔗⭐🔉

いん-ぽん [0] 【印本】

印刷した書物。版本。

いん-みょう【印明】🔗⭐🔉

いん-みょう ―ミヤウ [0][1] 【印明】

〔仏〕 印相と明呪,すなわち真言のこと。

いん-めん【印綿】🔗⭐🔉

いん-めん [0] 【印綿】

「インドわた(綿)」に同じ。

いん-もん【印文】🔗⭐🔉

いん-もん [0] 【印文】

(1)仏像の手指の示す特定の形。また,真言密教で,僧が呪文を唱えるときに指でつくる形。印。

(2)お守りふだ。護符。「善光寺様の御―にも勝つて/浄瑠璃・新版歌祭文」

(3)「いんぶん(印文)」に同じ。

いんもん-どき【印文土器】🔗⭐🔉

いんもん-どき [5] 【印文土器】

中国南東部で新石器時代から漢代に使われた土器。幾何学文様のあるスタンプを打った灰色の壺などで,軟陶と硬陶の別がある。

かね【印】🔗⭐🔉

かね 【印】

飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。かなやき。[色葉字類抄]

しるし【印・標・証】🔗⭐🔉

しるし [0] 【印・標・証】

〔動詞「しるす」の連用形から〕

(1)あとの心覚えのためや,他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。マーク。サイン。《印・標》「木に―をつける」「横断歩道の―」「赤信号は止まれの―」

(2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。象徴。証拠。「登頂の―の写真」「感謝の―として品物を贈る」「鳩は平和の―だ」

(3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。紋所・旗・記章など。《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が―は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」

(4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕

《印》(ア)官印。また,印綬。(イ)三種の神器の一,八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。神璽(シンジ)。「重祚などにてあるべけれども,―の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

しるし-ばかり【標ばかり・印ばかり】🔗⭐🔉

しるし-ばかり 【標ばかり・印ばかり】

ほんのわずか。形だけ。「―の品をお送りいたします」

しるし-ばんてん【印半纏】🔗⭐🔉

しるし-ばんてん [4] 【印半纏】

襟・背などに,家号・氏名などを染め出した半纏。江戸後期から,職人などが着用した。

印半纏

[図]

[図]

[図]

[図]

じるし【印】🔗⭐🔉

じるし 【印】 (接尾)

人名や事物名の下略形に付いて,その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。「それはさうと,丹―はどうしたのだ/人情本・辰巳園(初)」

しる・す【印す・標す】🔗⭐🔉

しる・す [2][0] 【印す・標す】 (動サ五[四])

〔「しるす(記)」と同源〕

(1)しるしをつける。目じるしを残す。「確認済みのマークを―・す」

(2)ある場所に跡をつける。証拠・記念に何かを残す。「南極大陸に足跡を―・す」

[可能] しるせる

いんが【印画】(和英)🔗⭐🔉

いんかん【印鑑(証明)】(和英)🔗⭐🔉

いんかん【印鑑(証明)】

(a certificate of) one's seal impression.

いんぎょう【印形】(和英)🔗⭐🔉

いんぎょう【印形】

a seal.→英和

いんさつ【印刷】(和英)🔗⭐🔉

いんし【印紙】(和英)🔗⭐🔉

いんし【印紙】

a<100-yen>stamp.→英和

収入印紙 a revenue stamp.

いんぜい【印税】(和英)🔗⭐🔉

いんぜい【印税】

aroyalty.→英和

いんにく【印肉】(和英)🔗⭐🔉

いんにく【印肉】

an inkpad;stamp ink.

しるし【印】(和英)🔗⭐🔉

しるしばんてん【印半纏】(和英)🔗⭐🔉

しるしばんてん【印半纏】

a livery coat.

大辞林に「印」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む