複数辞典一括検索+![]()

![]()

いなみ‐の【印南野】🔗⭐🔉

いなみ‐の【印南野】

兵庫県加古川市から明石市にかけての台地。(歌枕)拾遺和歌集別「女郎花おみなえし我に宿かせ―のいなといふともここをすぎめや」

いなみ‐の‐わきいらつめ【印南別嬢】🔗⭐🔉

いなみ‐の‐わきいらつめ【印南別嬢】

古代伝説上の人物。景行天皇に求婚されて、播磨の島に隠れた。日本武尊やまとたけるのみことの母とも。はりまのいなびのおおいらつめ。

いん【印】🔗⭐🔉

いん【印】

①木・牙・角・水晶・石・金などに文字などを彫刻し、文書・書画に押して証明とするもの。判はん。「―を押す」「―鑑」

②昔、中国で官職のしるしとして佩用はいようした金石類の彫刻物。「―綬」

③〔仏〕(梵語mudrā 印章の意)両手の指をさまざまに組み合わせて宗教的理念を象徴的に表現すること。ヒンドゥー教と仏教とに共通する。神像・仏像にも見られる。「―を結ぶ」

④しるし、つけること。

⑤印度インドの略。

いん‐えい【印影】🔗⭐🔉

いん‐えい【印影】

紙などに捺おされた印のあと。

いんおう‐ごぞく【印欧語族】🔗⭐🔉

いんおう‐ごぞく【印欧語族】

(印度欧羅巴語族の略)(→)インド‐ヨーロッパ語族に同じ。

いんおう‐そご【印欧祖語】🔗⭐🔉

いんおう‐そご【印欧祖語】

比較言語学の手続きに従って理論的に再構成された、インド‐ヨーロッパ諸語に共通する祖語の形。

いん‐か【印可】🔗⭐🔉

いん‐か【印可】

(印信許可いんじんこかの略)

①仏が弟子の理解を承認すること。また、師僧が弟子の悟りを証明すること。允許。「―状」

②武道・芸道のゆるし。免許。日葡辞書「インカヲダス、また、トル」

いん‐か【印花】‥クワ🔗⭐🔉

いん‐か【印花】‥クワ

陶磁器の素地きじに型を用いて草花などの文様を捺おす装飾法。また、その文様。鼓花。→画花かっか。

⇒いんか‐ふ【印花布】

いん‐が【印画】‥グワ🔗⭐🔉

いん‐が【印画】‥グワ

印画紙やフィルムなどに焼き付けられた写真画像。普通、ネガまたはポジから焼き付けられた陽画をいう。プリント。

⇒いんが‐し【印画紙】

いんが‐し【印画紙】‥グワ‥🔗⭐🔉

いんが‐し【印画紙】‥グワ‥

紙の表面に写真乳剤を塗布した印画を作るための感光材料。白黒写真用とカラー写真用がある。

⇒いん‐が【印画】

いん‐かん【印鑑】🔗⭐🔉

いん‐かん【印鑑】

(「鑑」は、見分けるしるしの意)

①関門・城門などを通過する時に提示した捺印なついん手形。

②あらかじめ市町村長や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印の真偽鑑定に用いる。

③印。印章。判。

⇒いんかん‐しょうめい【印鑑証明】

いんかん‐しょうめい【印鑑証明】🔗⭐🔉

いんかん‐しょうめい【印鑑証明】

市町村長などが、(→)印鑑2と照合して印影の真正を証明すること。

⇒いん‐かん【印鑑】

いん‐き【印記】🔗⭐🔉

いん‐き【印記】

蔵書印記のこと。蔵書家が所蔵本に捺おした印影。

いん‐きょう【印僑】‥ケウ🔗⭐🔉

いん‐きょう【印僑】‥ケウ

海外に移住したインド人およびその子孫。イギリスの植民地支配下、東南アジアなど世界各地に渡った。近年は中東への建設労働者、欧米への科学者・技術者の移住が増大。その送金・投資はインド経済にとり重要。

いん‐ぎょう【印形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

いん‐ぎょう【印形】‥ギヤウ

①印いん。印判。

②押した印の形。

いん‐きん【印金】🔗⭐🔉

いん‐きん【印金】

羅や紗しゃ・緞子どんす・繻子しゅすなどの裂地きれじの上に、文様を彫った型紙をあて、漆・糊などの接着剤を置き、その上に金箔や雲母うんも・銀箔をおいて、生地に文様を表したもの。歌の料紙などにもこの手法を用いた。摺箔すりはく。

いん‐く【印矩】🔗⭐🔉

いん‐く【印矩】

印をおす時に、位置を定め、また印影のゆがまないように用いる丁字形または曲尺かねじゃく形の定規。

いんけ‐がわ【印華革】‥ガハ🔗⭐🔉

いんけ‐がわ【印華革】‥ガハ

なめしがわに緑青や臙脂えんじで人物などを描いたもの。

いん‐こう【印行】‥カウ🔗⭐🔉

いん‐こう【印行】‥カウ

図書を印刷し発行すること。刊行。

いん‐こう【印匣】‥カフ🔗⭐🔉

いん‐こう【印匣】‥カフ

印をしまっておく箱。

いん‐こう【印香】‥カウ🔗⭐🔉

いん‐こう【印香】‥カウ

香料を粉にして練り合わせ、梅花などの型に押して抜き、乾燥させたもの。

いん‐こく【印刻】🔗⭐🔉

いん‐こく【印刻】

印材に印いんを彫ること。篆刻てんこく。

いん‐ごん【印言】🔗⭐🔉

いん‐ごん【印言】

〔仏〕印契いんげいと真言。

いんざい【印西】🔗⭐🔉

いんざい【印西】

千葉県北部、利根川南岸に位置する市。中心地区の大森は、もと利根川の河港、宿場町。千葉ニュータウンの開発で人口が急増。人口6万。

いん‐ざい【印材】🔗⭐🔉

いん‐ざい【印材】

印いんを作る素材。石・木・ゴム・牙・角・竹・金属など。

いん‐さつ【印刷】🔗⭐🔉

いん‐さつ【印刷】

印刷版を作り、この版面にインクをつけ、これを紙・フィルム・布その他に転写して、多数の複製を作ること。用いる版の種類により凸版・凹版・平版・孔版印刷がある。また、コンピューター管理によりレーザー‐プリンターやインク‐ジェット‐プリンターで印字・印画をすること。中国で木版印刷が発明され、奈良時代に日本に渡来。欧州ではグーテンベルクが1450年頃、活版印刷を完成。

⇒いんさつ‐き【印刷機】

⇒いんさつ‐はいせん【印刷配線】

⇒いんさつ‐ばん【印刷版】

⇒いんさつ‐ひょうじゅん‐じたい【印刷標準字体】

いんさつ‐き【印刷機】🔗⭐🔉

いんさつ‐き【印刷機】

印刷を行う機械。版の種類・加圧方式(平圧・円圧・輪転)・用紙の形態(枚葉・巻取り)・インクの転写方式(直接・オフセット)などによりいろいろな形式がある。

⇒いん‐さつ【印刷】

いんさつ‐はいせん【印刷配線】🔗⭐🔉

いんさつ‐はいせん【印刷配線】

(→)プリント配線に同じ。

⇒いん‐さつ【印刷】

いんさつ‐ばん【印刷版】🔗⭐🔉

いんさつ‐ばん【印刷版】

印刷に用いる版の総称。凸版・凹版・平版・孔版の4種に大別される。

⇒いん‐さつ【印刷】

いんさつ‐ひょうじゅん‐じたい【印刷標準字体】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

いんさつ‐ひょうじゅん‐じたい【印刷標準字体】‥ヘウ‥

常用漢字表外の漢字1022字について、印刷字体としてもっとも一般的であるとして、2000年に国語審議会が答申した字体。多くは康 字典の正字体に基づく。→簡易慣用字体

⇒いん‐さつ【印刷】

字典の正字体に基づく。→簡易慣用字体

⇒いん‐さつ【印刷】

字典の正字体に基づく。→簡易慣用字体

⇒いん‐さつ【印刷】

字典の正字体に基づく。→簡易慣用字体

⇒いん‐さつ【印刷】

いん‐し【印紙】🔗⭐🔉

いん‐し【印紙】

①手数料・税金などを納付したことを証明するために書類などに貼付する法定の紙片。収入印紙など。

②郵便切手の俗称。幸田露伴、風流仏「―正しく張り付、漸く差し出したるに」

⇒いんし‐ぜい【印紙税】

⇒いんし‐ほう【印紙法】

いん‐じ【印地】‥ヂ🔗⭐🔉

いん‐じ【印地】‥ヂ

5月5日、端午の日に、海浜や川原で多くの子供が二手に分かれて小石を投げあい、勝負する遊び。もと正月に大人が参加して争い、豊凶を占ったという。印地打ち。石合戦。〈[季]夏〉。平家物語8「むかへつぶて、―」

⇒いんじ‐うち【印地打・因地打】

いん‐じ【印字】🔗⭐🔉

いん‐じ【印字】

①文字を印すこと。また、その文字。

②タイプライターや電信受信機、コンピューターのプリンターなどで、紙やテープに文字や符号を打つこと。

⇒いんじ‐き【印字機】

いん‐じ【印璽】🔗⭐🔉

いん‐じ【印璽】

内印(御璽)・外印(国璽)の総称。

いんじ‐き【印字機】🔗⭐🔉

いんし‐ぜい【印紙税】🔗⭐🔉

いんし‐ぜい【印紙税】

財産権の創設・移転・変更などを証明すべき証書・帳簿などを作成する者に課する税金。印紙税法に規定され、証書または帳簿に印紙を貼って消印するという方法で納める。

⇒いん‐し【印紙】

いんし‐ほう【印紙法】‥ハフ🔗⭐🔉

いんし‐ほう【印紙法】‥ハフ

(Stamp Act)1765年、イギリス議会がアメリカ植民地に対し、本国と同様に証書・新聞紙などに印紙税を課することを定めた法律。植民地側は「代表なければ課税なし」と主張して、これに激しく反対し、翌年撤廃に成功。この事件はアメリカ独立の契機の一つとなった。印紙条例。

⇒いん‐し【印紙】

いん‐じゅ【印呪】🔗⭐🔉

いん‐じゅ【印呪】

密教で、手に結ぶ印いんと口に唱える真言。

○印綬を帯ぶいんじゅをおぶ🔗⭐🔉

○印綬を帯ぶいんじゅをおぶ

官に就く。任官する。

⇒いん‐じゅ【印綬】

○印綬を解くいんじゅをとく🔗⭐🔉

○印綬を解くいんじゅをとく

官を辞する。

⇒いん‐じゅ【印綬】

いん‐じゅん【因循】

①古い習慣に因り循したがっていて改めようとしないこと。

②決断力に欠け、ぐずぐずするさま。「―な男」

⇒いんじゅん‐こそく【因循姑息】

いんじゅん‐こそく【因循姑息】

古いしきたりにこだわって、その場しのぎに終始すること。仮名垣魯文、安愚楽鍋「文明開化のざんぎりあたま。王政復古の惣髪頭。―の半髪額」。「―なやり方」

⇒いん‐じゅん【因循】

いん‐しょ【音書】

おとずれ。たより。音信。日葡辞書「ゴインショシュウチャク(祝着)ナリ」

いん‐しょ【淫書】

みだらなことを書いた書物。

いん‐しょ【韻書】ヰン‥

中国における字書の一種。作詩の際の押韻の基準を示すため漢字を発音によって多くの韻に分けたもの。切韻・広韻・平水韻など。→韻

いんじょ【院助】ヰン‥

平安後期の仏師。院派・七条大宮仏所の祖。定朝の子(または弟子)とされる覚助( 〜1077)の子とも長勢の子ともいわれる。法橋。法勝寺の仏像などを制作。( 〜1109)

いん‐じょ【淫女】‥ヂヨ

①みだらな女。好色な女。

②遊女。

いん‐じょ【隠所】

①隠れる所。隠れ住む所。

②便所。

いん‐しょう【引証】

他の事柄を引いて証拠とすること。

いん‐しょう【引照】‥セウ

他の事柄を引き参照すること。

いん‐しょう【印床】‥シヤウ

彫刻する時に、印材を挟んで動かないようにする具。堅い木で造る。

いん‐しょう【印章】‥シヤウ

印。判。はんこ。「―偽造」

いん‐しょう【印象】‥シヤウ

(impression)

①強く感じて心に残ったもの。感銘。「―が強い」「よい―を与える」

②〔美〕対象が人間の精神に与えるすべての効果。

⇒いんしょう‐けいせい【印象形成】

⇒いんしょう‐しゅぎ【印象主義】

⇒いんしょう‐そうさ【印象操作】

⇒いんしょう‐づ・ける【印象付ける】

⇒いんしょう‐てき【印象的】

⇒いんしょう‐は【印象派】

⇒いんしょう‐ひひょう【印象批評】

いん‐しょう【陰証】

漢方で、病気の性質を二分する尺度の一つ。寒性で沈降性のものをいう。悪寒や冷えが主体で、著しい症状が外部にあらわれない。陰症。↔陽証

いん‐じょう【引声】‥ジヤウ

〔仏〕

⇒いんぜい1

いん‐じょう【引唱】‥ジヤウ

令制の叙位の際、昇進の候補者を所轄官司に招集し、その成績を唱え聞かせること。

いん‐じょう【引接・引摂】‥ゼフ

〔仏〕

①仏が衆生しゅじょうを引き導くこと。

②臨終に阿弥陀仏が来迎して極楽浄土に導くこと。

いん‐じょう【因乗】

(因は1桁の、乗は2桁以上の掛算の意)掛算。乗法。

いんじょう‐あじゃり【引請阿闍梨】‥ジヤウ‥

〔仏〕受法者・受戒者を引き導いて、師に請うて受けさせる役の僧。引請師。教授師。

いんしょう‐けいせい【印象形成】‥シヤウ‥

〔心〕相手の言動や服装などから、その人に関する印象が直感的に作られること。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐しゅぎ【印象主義】‥シヤウ‥

(impressionnisme フランス)1860年代フランスで起こった絵画を中心とする芸術運動。官展に対抗する画家たちが写実主義を継承しながら自然の変化をより正確に捉えようと、対象の輪郭線も固有色も否定し、筆触のアラベスクのような画面を作り出した。1874年出展のモネの絵の題名「印象―日の出」に由来する名でマネ・ドガ・シスレー・ルノワールらが代表者。彫刻・音楽・文学批評などの面にも広がる。日本の画界にも大きな影響を与えた。→後期印象主義。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐そうさ【印象操作】‥シヤウサウ‥

〔心〕他者に与える自分の印象を、言葉や服装などによって操作すること。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐づ・ける【印象付ける】‥シヤウ‥

〔他下一〕

強い印象を与える。鮮烈なイメージを与える。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐てき【印象的】‥シヤウ‥

強い印象を与えるさま。「―な場面」

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐は【印象派】‥シヤウ‥

(impressionnistes フランス)印象主義を奉ずる芸術家の一派。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐ひひょう【印象批評】‥シヤウ‥ヒヤウ

芸術作品に対して、客観的標準を用いず、作品の自己に与える印象に基づいて主観的に行う批評。19世紀中盤以降に広まった。

⇒いん‐しょう【印象】

いん‐しょく【印色】

①印肉。

②印の色。印肉の色。

いん‐しょく【飲食】

飲むことと食うこと。のみくい。おんじき。「無銭―」

⇒いんしょく‐てん【飲食店】

⇒いんしょく‐ぶつ【飲食物】

いん‐じょく【印褥】

印をおす時、紙の下に敷く台で、板を紙でおおい、上を布で包んだもの。今はゴム板なども用いる。

いん‐じょく【茵蓐】

しとね。ふとん。〈日葡辞書〉

いんしょく‐てん【飲食店】

客に調理した飲食物を供する店。夏目漱石、坊つちやん「教師はなるべく―などに出入しゅつにゅうしない事にしたい」

⇒いん‐しょく【飲食】

いんしょく‐ぶつ【飲食物】

飲みものと食べもの。

⇒いん‐しょく【飲食】

イン‐ショップ

(和製語in shop)デパートや大規模スーパーの店内に設けられた専門の小店舗。イン‐ストア。

いん‐しん【姻親】

婚姻により親族となったもの。姻戚。

いん‐しん【音信】

①おとずれ。たより。おんしん。曾我物語4「親、したしき方より面々に―どもありけるに」

②音信物いんしんものの略。

⇒いんしん‐もの【音信物】

いん‐しん【殷賑】

盛んでにぎやかなこと。「―を極める」

⇒いんしん‐さんぎょう【殷賑産業】

いん‐しん【陰唇】

女子外部生殖器の一部。尿道と膣ちつの出口を左右からかこむ襞ひだ。外側の皮膚の隆起を大陰唇、内側の粘膜の襞を小陰唇という。

いん‐しん【陰森】

①樹木が茂っているさま。和漢朗詠集「―たる古柳疎槐」

②うすぐらくひっそりしているさま。ものさびしいさま。

いん‐じん【印信】

〔仏〕密教で、阿闍梨あじゃりが秘法を伝授した証として弟子に授与する書きもの。禅宗では印可状という。

いんしん‐さんぎょう【殷賑産業】‥ゲフ

時勢で好況にある産業。

⇒いん‐しん【殷賑】

いんしん‐もの【音信物】

贈り物。進物。音物いんもつ。浮世物語「―を取ること山の如し」

⇒いん‐しん【音信】

いん‐す【印子】

(スは唐音)

①江戸時代、中国から輸入された金塊。18世紀半ば以降輸入量が増え、貨幣改鋳の素材とされた。

②純金で作った品物。

⇒いんす‐きん【印子金】

いん‐ず【引頭】‥ヅ

〔仏〕法会のとき、衆僧の先導をする者。威儀師と従儀師。いんとう。

いん‐ず【員数】ヰン‥

⇒いんずう

いん‐ず【韻図】ヰンヅ

字音の似た漢字が同行または同列となるようにした図表。例えば韻鏡・七音略など。

いん‐すい【淫水】

精液。腎水。

いん‐すう【因数】

〔数〕一つの数または式がいくつかの数または式の積によって形成されている場合、その個々の数や式。因子。

⇒いんすう‐ていり【因数定理】

⇒いんすう‐ぶんかい【因数分解】

いん‐ずう【員数】ヰン‥

(インスウ・インズとも)人や物の、かず。特に、ある一定の数。「―をそろえる」「―外」

いんすう‐ていり【因数定理】

整式f(x)のxにaを代入したとき、その値f(a)が0ならば、f(x)はx−aで割り切れるという定理。→剰余定理。

⇒いん‐すう【因数】

いんすう‐ぶんかい【因数分解】

整数または多項式を因数の積に分かつこと。例えば、a2+ab−2b2を分解して(a−b)(a+2b)にする類。

⇒いん‐すう【因数】

いんす‐きん【印子金】

(→)印子に同じ。

⇒いん‐す【印子】

インスタレーション【installation】

〔美〕(展示・装置の意)特定の空間にさまざまな物体を配置してある状況を設定し、その空間全体を作品とする手法。また、その作品。1960年代末以後一般化した。

インスタント【instant】

すぐにできること。即席。即座。

⇒インスタント‐カメラ【instant camera】

⇒インスタント‐コーヒー【instant coffee】

⇒インスタント‐しゃしん【インスタント写真】

⇒インスタント‐しょくひん【インスタント食品】

⇒インスタント‐ラーメン

インスタント‐カメラ【instant camera】

インスタント写真を撮ることができるカメラ。ポラロイド‐カメラなど。

⇒インスタント【instant】

インスタント‐コーヒー【instant coffee】

水や湯に溶かすだけでコーヒーのできる粉末・顆粒。コーヒーの浸出液を乾燥したもの。

⇒インスタント【instant】

インスタント‐しゃしん【インスタント写真】

特殊なフィルムを使用し、撮影後簡単な操作で数分以内に仕上がる写真方式。またそれによって作った写真。→ポラロイド‐カメラ。

⇒インスタント【instant】

インスタント‐しょくひん【インスタント食品】

ほとんどそのままで、あるいは簡単な調理で飲食できる保存性加工食品。即席食品。

⇒インスタント【instant】

インスタント‐ラーメン

乾燥させた麺に湯をかけたり、煮たりするだけで食べられるラーメン。

⇒インスタント【instant】

インスティチューション【institution】

①制度。慣習。

②公共機関。学会。協会。

インスティチュート【institute】

①協会。学会。

②研究所。会館。

③(工学系の)大学・専門学校。

イン‐ステップ【instep】

足を内側に踏み出すこと。↔アウト‐ステップ。

⇒インステップ‐キック【instep kick】

インステップ‐キック【instep kick】

サッカーで、足の甲でボールを蹴ること。

⇒イン‐ステップ【instep】

イン‐ストア【in-store】

デパート・大規模スーパーの中で営業すること。「―‐ベーカリー」

インストール【install】

オペレーティング‐システムやアプリケーションをコンピューターで使えるようにするために、記録し設定すること。プログラム‐ファイルやデータ‐ファイルをハード‐ディスクなどに適切な状態でコピーし、関連ファイルを書き換えるなどの一連の作業を指す。組込み。導入。

インストラクター【instructor】

指導員。特に、機器の操作など特定の技能やスポーツの訓練を行う人。

インストルメンタリズム【instrumentalism】

デューイの認識論の立場。人間の知的活動は有機体が環境に適応してゆくための一方式であり、概念や真理などは生活過程での障害をとりのぞくための道具にほかならないとする。器具説。道具主義。→プラグマティズム

インストルメンタル【instrumental】

歌唱のない楽器だけの演奏。また、そのような音楽。

インスピレーション【inspiration】

創作・思索などの過程において、ひらめいた新しい考えで、自分の考えだという感じを伴わないもの。天来の着想。霊感。北村透谷、内部生命論「―を信ずるものにあらずして真正の人性人情を知るものあらんや」。「―がわく」

インスブルック【Innsbruck】

(「イン川の橋」の意)オーストリア西部、チロル州の州都。ドナウ川の支流イン川の谷にある。冬季スポーツの中心地。人口11万3千(2001)。

インスリン【insulin】

⇒インシュリン

いん・する【印する】

〔他サ変〕[文]印す(サ変)

印を押す。しるしをつける。転じて、あとをつける。印象を残す。「各地に足跡を―・する」「心に深く―・する」

いん・する【淫する】

〔自サ変〕[文]淫す(サ変)

①むさぼるようにする。度を越して熱中する。太平記4「色に―・して道に暗し」

②みだらなことをする。曾我物語5「天人の―・せざる所は、禍ありてしかも禍なし」

いん‐せ【印施】

衆人の利益となることを印刷して配布すること。近世畸人伝「―の方なり」

いん‐せい【殷盛】

きわめて盛んなこと。「―をきわめる」

いん‐せい【院生】ヰン‥

大学院の学生。

いん‐せい【院政】ヰン‥

①上皇または法皇が院庁で朝廷政治をつかさどる政治形態。11世紀末の白河上皇から、形式上は19世紀中頃の光格天皇まで続くが、実質的には鎌倉初期の後鳥羽上皇の時期まで。

②転じて、いったん引退したはずの人が、なお実権を握って取り仕切ること。

⇒いんせい‐き【院政期】

いん‐せい【淫声】

みだらで下品な音曲。

いん‐せい【陰性】

①消極的な性質。陰気な性質。

②検査などに対して反応を示さないこと。↔陽性

いん‐せい【陰晴】

くもりとはれ。くもったりはれたりすること。〈伊呂波字類抄〉

いん‐せい【隕星】ヰン‥

隕石のこと。

いん‐せい【隠棲・隠栖】

世俗をのがれて閑居すること。

いん‐ぜい【引声】

①(インジョウとも)〔仏〕音声に曲節をつけ長く声を引いて弥陀みだの名号や経文を唱えること。「―念仏」

②(ヒキゴエとも)声明しょうみょうなどで詞章の音節を長く引きのばして唱えること。

⇒いんぜい‐あみだきょう【引声阿弥陀経】

⇒いんぜい‐ねんぶつ【引声念仏】

いん‐ぜい【印税】

(「印紙税」の略称に由来する語という)著作権者が著作権使用料として出版者などから受ける金銭。定価・発行部数に基づく一定歩合による。また、作曲家や歌手などがCDの発売数に基づいて受ける収入などにもいう。

いんぜい‐あみだきょう【引声阿弥陀経】‥キヤウ

ゆるやかな節をつけて読誦する阿弥陀経、またそれによる法要。円仁が入唐して伝来。現在、京都真如堂などに伝える。

⇒いん‐ぜい【引声】

いんせい‐き【院政期】ヰン‥

院政を行う上皇が、国政の実権を握っていた時代。白河上皇の院政開始から、承久の乱の敗北による後鳥羽上皇の配流までの約130年間。

⇒いん‐せい【院政】

いんせい‐しょくぶつ【陰生植物】

耐陰性があり、日陰に生育する植物。陰樹のほか、シダ類・蘚苔類の多くなど。陰光植物。陰地植物。↔陽生植物

いんぜい‐ねんぶつ【引声念仏】

ゆるやかな節をつけて阿弥陀仏の名を唱えること。円仁が唐の五台山から伝えた。

⇒いん‐ぜい【引声】

いん‐せき【引赤】

皮膚を刺激してその部分に充血を起こさせる作用。カンタリス細末を軟膏またはチンキにしたものを用い、炎症・神経痛などを治療。

いん‐せき【引責】

責任を自分の身にひきうけること。「―辞職」

いん‐せき【姻戚】

結婚してできた親類。「―関係」→姻族

いん‐せき【茵席】

しとね。敷き物。

いん‐せき【隕石】ヰン‥

(meteorite)宇宙空間から地球上に落下した物体。大きな流星の燃え残りで、その構成鉱物の違いによって石質隕石・石鉄隕石・隕鉄に分ける。隕星。

⇒いんせき‐こう【隕石孔】

いんせき‐こう【隕石孔】ヰン‥

隕石の落下によって衝突・爆発がおこり、地球や月などの表面にできた孔。地球表面には100個以上が知られ、直径3キロメートルを超すものもある。

⇒いん‐せき【隕石】

インセスト【incest】

近親相姦。近親姦。「―‐タブー」

いん‐せつ【引接】

①目下の者を、呼びいれて対面応接すること。

②ある人を他の人に引き合わせること。

③⇒いんじょう

いん‐せん【陰銭】

(→)紙銭しせん2に同じ。

いん‐せん【陰線】

(shade line)物体に光線を当てた時、物体表面の光線の当たる部分(陽)と当たらない部分(陰)との境目となる線。

いん‐ぜん【院宣】ヰン‥

(「院の宣旨せんじ」の略)院司が上皇または法皇の命令を受けて出す公文書。→院政

いん‐ぜん【隠然】

表面にはっきり現れないが、勢いや重みのあるさま。「―たる勢力」↔顕然

インセンス【incense】

香り。香こう。

インセンティブ【incentive】

目標への意欲を高める刺激。特に、企業で与える報奨金・奨励金。

いん‐せんぽう【陰旋法】‥パフ

〔音〕陰音階の古称。陰旋。↔陽旋法

いん‐ぞ【引座】

(ゾは唐音)禅宗で、導師を案内して説法の高座につかせること。

いん‐ぞう【印相】‥ザウ

(インソウとも)

①仏・菩薩が手に結ぶ印いんの形。古今著聞集2「此の仏、昔より―さだまり給はぬよし」→印。

②仏の顔つき。狂言、仏師「物欲しさうな御―で気に入らぬ」

インソール【insole】

靴の中敷き。

いん‐ぞく【姻族】

婚姻によりできた親戚。配偶者の血族、すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。民法は三親等内の姻族を親族としている。姻戚。

いん‐そつ【引率】

率いること。ひきつれること。「生徒を―する」「―者」

インター

①(→)インターナショナル2の略。「第三―」

②インターチェンジの略。「東名―」

③「相互」の意の接頭辞。「―‐ハイ」

インターカレッジ

(intercollegiateから)大学間の対抗競技。インカレ。

インターセプト【intercept】

球技で、相手のパスを横取りすること。

インタータイプ【Intertype】

ライノタイプと同様な活字鋳植機。商品名。

インターチェンジ【interchange】

(交替・交換の意)高速道路への出入路がそれぞれ反対路線と立体交差するようにつくられた箇所。一般に、高速道路の出入口。

インターナショナリズム【internationalism】

国際主義。

インターナショナル【international】

①国際間の。国際的。万国の。

②(International)社会主義運動の国際組織。→第一インターナショナル→第二インターナショナル→第三インターナショナル。

③(L'Internationale フランス)1871年、フランスで作られた革命歌。パリ‐コミューンの成員、ポティエ(E. Pottier1816〜1887)作詞、ドジェテール(P. Degeyter1848〜1932)作曲。のち労働歌。1943年までソ連の国歌。

⇒インターナショナル‐スクール【international school】

インターナショナル‐スクール【international school】

多様な国籍・民族の子供を受け入れ、初等・中等教育を行う学校。

⇒インターナショナル【international】

インターネット【internet】

世界規模のコンピューター‐ネットワーク。アメリカ国防総省が構築した実験的な軍事用ネットワークから発展し、大学・研究機関等のコンピューターの相互接続により、全世界を網羅するネットワークに成長。パソコン通信のように1台のホスト‐コンピューターがサービスを提供するのではなく、全世界に分散するサーバーにより運用・管理される。

⇒インターネット‐カフェ【internet café】

⇒インターネット‐でんわ【インターネット電話】

⇒インターネット‐バンキング【internet banking】

⇒インターネット‐プロトコル【internet protocol】

インターネット‐カフェ【internet café】

インターネットに接続したコンピューターが利用できる喫茶店。ネットカフェ。

⇒インターネット【internet】

インターネット‐でんわ【インターネット電話】

(→)IP電話に同じ。

⇒インターネット【internet】

インターネット‐バンキング【internet banking】

インターネットを介して、金融機関のサービスを利用すること。ネット‐バンキング。

⇒インターネット【internet】

インターネット‐プロトコル【internet protocol】

(→)IP2に同じ。

⇒インターネット【internet】

インターハイ

(ハイはハイ‐スクールの略。インターカレッジに模して作られた和製語)全国高等学校総合体育大会のこと。夏季と冬季に開催。

インターバル【interval】

①間隔。へだたり。「―を置く」

②幕間まくあい。芝居の休憩時間。

③音程。

⇒インターバル‐タイマー【interval timer】

⇒インターバル‐トレーニング【interval training】

インターバル‐タイマー【interval timer】

あらかじめ設定した間隔で繰り返し作動するタイマー。

⇒インターバル【interval】

インターバル‐トレーニング【interval training】

長距離ランナーのために考案されたトレーニング法。急走と緩走を交互に行い、持久力をつけさせる。水泳にも応用される。

⇒インターバル【interval】

インターバンク【interbank】

インターバンク市場の略。

⇒インターバンク‐しじょう【インターバンク市場】

⇒インターバンク‐とりひき【インターバンク取引】

インターバンク‐しじょう【インターバンク市場】‥ヂヤウ

(inter-bank market)金融機関相互の短期的な資金の貸借によって、一時的な資金の過不足を調節する市場。コール市場と手形売買市場とから成る。

⇒インターバンク【interbank】

インターバンク‐とりひき【インターバンク取引】

インターバンク市場での取引。

⇒インターバンク【interbank】

インターフェア【interfere】

競技者が故意に相手の競技者のプレーを妨害すること。

インターフェース【interface】

機器や装置が他の機器や装置などと交信し、制御を行う接続部分のこと。特にコンピューターと周辺機器の接続部分、コンピューターと人間の接点を表す。「マン‐マシン‐―」

インターフェロン【interferon】

ウイルス感染の阻止作用をもつ糖蛋白質。ウイルスの感染や、レクチンなどの作用により動物細胞が産生する。IFNと略記。

インタープリター【interpreter】

高水準のプログラム言語で記述されたソース‐プログラムを逐次解釈しながら実行するプログラム。→コンパイラー

インターポール【Interpol】

国際刑事警察機構の通称。

インターホン【interphone】

構内・家庭などの有線通話装置。建物や列車・船の中などで、内部連絡用に使用され、普通、交換設備は持たない。

インターラーケン【Interlaken ドイツ】

スイス中部の都市。ユングフラウなどのベルン‐アルプスの入口にあり、登山・観光の基地。

インターレース【interlace】

走査方式の一つ。1回の画面表示を奇数段目と偶数段目の2回の走査に分けて行うもの。

インターロイキン【interleukin】

主として免疫応答の調節のためにリンパ球やマクロファージが分泌するペプチド・蛋白質の総称。ILと略記。

インターン【intern(e)】

医師・理容師・美容師などの志望者が修学後免許を得るための要件として職場で行う実習また実習生。日本では医学のインターンは1946年に導入、68年に廃止。

⇒インターン‐シップ【internship】

インターン‐シップ【internship】

実務能力の育成や職業選択の準備のために、学生が一定期間、企業等で仕事を体験する制度。

⇒インターン【intern(e)】

いん‐たい【引退】

官職・地位から退くこと。また、現役から退くこと。「政界から―する」「―興行」

いん‐たい【院体】ヰン‥

①中国の宮廷画院すなわち翰林図画院かんりんとがいんの画風。特に南宋の画院は優れた画人を集め、李安忠・李迪りてきらの細密な写実による花鳥画や、李唐・馬遠・夏珪らの詩的情趣に富んだ山水画を創出、元・明以後は形式主義に陥りながらも在野の文人画に対立。日本でも14〜16世紀の画壇に宋・元院体の影響が見られる。この画風の画を院体画・院画という。院画体。

②書道で、役所風の、奔放味のない書体。

いん‐たい【隠退】

社会的活動の第一線から退くこと。

いん‐だい【院代】ヰン‥

①院家・院主の職務を代行する者。

②虚無僧寺の住持。

③一般に寺の住職の代理者。

いんたいぞう‐ぶっし【隠退蔵物資】‥ザウ‥

第二次大戦中、陸海軍が買い上げた物資を、敗戦の混乱に乗じて一部軍人や軍需会社などが、不正に隠匿いんとくし退蔵したもの。隠匿物資。

いん‐だいなごん【尹大納言】ヰン‥

弾正台の長官を兼ねる大納言。

いん‐たく【隠宅】

①世間から隠れてひっそりと住む家。

②隠居した人の住宅。

インダクション【induction】

①〔論〕(→)帰納。帰納法。

②〔理〕(→)誘導。感応。「―‐コイル」

⇒インダクション‐モーター【induction motor】

インダクション‐モーター【induction motor】

(→)誘導モーター。

⇒インダクション【induction】

インダクタンス【inductance】

一つの回路の電流の強さが変化するとき、その回路または近接した別の回路内に生じる起電力と、電流の変化する速さとの比。すなわち自己誘導および相互誘導の大きさを表す量。インダクタンスをもつ回路素子を指すこともある。誘導係数。単位はヘンリー(H)。

インダス【Indus】

インド北西部からパキスタンを流れる川。チベットに発源、パンジャブ地方・タール砂漠西辺を経て、アラビア海に注ぐ。全長約2900キロメートル。流域では、前2300〜前1800年頃インダス文明が栄えた。

⇒インダス‐ぶんめい【インダス文明】

インダストリアル【industrial】

産業の。工業の。

⇒インダストリアル‐エンジニアリング【industrial engineering】

⇒インダストリアル‐デザイン【industrial design】

インダストリアル‐エンジニアリング【industrial engineering】

人・資材・設備の統合的システムを設計し効率を改善するための経営工学の一分野。IE

⇒インダストリアル【industrial】

インダストリアル‐デザイン【industrial design】

家具・電化製品・自動車など大量生産される工業製品の諸分野で性能と美の両面から行われるデザイン。工業デザイン。プロダクト‐デザイン。

⇒インダストリアル【industrial】

インダス‐ぶんめい【インダス文明】

インダス川の流域に栄えたアーリア人以前の古代文明。都市計画に傑出し、モヘンジョ‐ダロ・ハラッパーなどの遺跡が存在する。

⇒インダス【Indus】

インタビュー【interview】

会見。特に報道記者が取材のために行う面会。また、その記事。

インタビューアー【interviewer】

インタビューをする人。特に、取材のためにインタビューを行う人をいう。

いんだら【因陀羅】

⇒インドラ。

⇒いんだら‐もう【因陀羅網】

インタラクティブ【interactive】

相互に作用すること。情報通信で相互に受信と送信とが可能なこと。双方向的。

インタラプト【interrupt】

(→)「割込み」3に同じ。

いんだら‐もう【因陀羅網】‥マウ

〔仏〕インドラの住む宮殿を飾っている網。その無数の結び目の一つ一つに宝珠があり、その一々が互いに映じ合うところから、宇宙の全存在が互いに関連しつつ存在することにたとえる。

⇒いんだら【因陀羅】

インタレスト【interest】

①興味。関心。

②利害関係。

③利益。利子。

インタロゲーション‐マーク【interrogation mark】

疑問符。「?」。クエスチョン‐マーク。

インタンジブル‐アセット【intangible asset】

無形資産。ブランド・顧客・営業権・特許権・経営ノウハウなど形体のない資産をいう。

インダンスレン‐せんりょう【インダンスレン染料】‥レウ

(indanthrene dye)コールタールから原料を得るアントラキノン系の建染たてぞめ染料。種類が多く、色調に富み、色があせにくい。スレン染料。

いん‐ち【引致】

①ひっぱって行くこと。つれて行くこと。

②逮捕状・勾引状などにより、被疑者・被告人または証人などを強制的に官公署などに出頭させること。

いん‐ち【印池】

印肉を入れる器。肉池。

いん‐ち【韻致】ヰン‥

風雅なおもむき。風流。

インチ【inch・吋】

ヤード‐ポンド法の長さの単位。1フィートの12分の1。2.54センチメートル。記号in

いんちき

(安斎随筆、印地鎗の図説に見える、遠江国小笠郡の方言で、餌を用いない釣針のことをいうインチキ(「餌え無き鉤ち」の転)からか。また、イカサマのイや穴一・一六勝負のイチなどに、排斥・軽侮の意をもつ接尾語チキがついたものとも考えられ、未詳)

①ばくちで、相手の眼をぬすんで不正を行うこと。「トランプで―する」

②一般に、ごまかし。不正なこと。無責任。「―な品」

いん‐ちゅう【印鈕】‥チウ

印章のつまみ。

いん‐ちゅう【院中】ヰン‥

⇒いんじゅう

いんちゅうはっせん‐か【飲中八仙歌】

唐の杜甫の作った詩。当時の酒豪、李白・賀知章・李適之・崔宗之・汝陽王李璡・蘇晋・張旭・焦遂の8人の自由闊達な振舞いを巧みに描写した七言古詩。

いん‐ちょう【院庁】ヰンチヤウ

⇒いんのちょう

いん‐ちょう【院長】ヰンチヤウ

病院・少年院など、院と名のつく施設・機関の最高の責任者。

インチョン【仁川】

(Inch‘ŏn)韓国北西部の港湾都市。京畿道に含まれていたが、1995年広域市に指定。ソウルの西30キロメートルにあり、その外港として京仁工業地帯を成す。1883年開港。朝鮮戦争中の1950年9月15日、アメリカ軍の上陸作戦が行われた。人口261万5千(2003)。

インチン【影青】

(中国語)中国の白磁の一種。白色の素地きじに淡青色の釉うわぐすりが掛かったもの。宋・元代に景徳鎮窯ようなどで作られた。青白磁。

いんちんこう【茵蔯蒿】‥カウ

漢方生薬の一つ。カワラヨモギの幼苗を乾燥したもの。消炎・利尿・利胆の効がある。

⇒いんちんこう‐とう【茵蔯蒿湯】

いんちんこう‐とう【茵蔯蒿湯】‥カウタウ

茵蔯蒿・山梔子さんしし・大黄から成る漢方方剤。利胆・消炎・利尿・肝庇護作用がある。

⇒いんちんこう【茵蔯蒿】

いん‐つう【銀子・員子】ヰン‥

(「銀子」の唐音という)ぜに。かね。金銀。好色一代男6「前代未聞の傾城狂ひ、男は好し、―はあり」

いん‐つき【犬付】

狩の勢子せこ。

いん‐てい【陰梃】

(→)陰核に同じ。

いん‐でい【印泥】

(→)印肉いんにくに同じ。

インディア【India】

インド憲法が定める、インドの英語による国名。

⇒インディア‐ペーパー【India paper】

インディアス【Indias スペイン】

大航海時代にスペイン人が到達・征服・植民した西インド諸島・南北アメリカ地域の総称。広義にはフィリピンを含む。コロンブスが西インド諸島に到着したとき、インドと誤認したことに由来する呼称。

インディアナ【Indiana】

アメリカ合衆国中部の州。鉄鋼業の中心地。州都インディアナポリス。→アメリカ合衆国(図)

インディアナポリス【Indianapolis】

アメリカ合衆国中部インディアナ州の州都。同州最大の都市で、産業・交通の中心。人口79万1千(2000)。

インディア‐ペーパー【India paper】

(もと中国の唐紙とうしなど薄葉上質紙に模して、木綿・亜麻・マニラ麻を原料としてイギリスで作ったもの)不透明度が高く、丈夫できめの細かい洋紙。坪量20〜30グラム程度で、辞書・聖書などに用いる。

⇒インディア【India】

インディアン【Indian】

①インドの。インド人。

②アメリカ‐インディアン。

⇒インディアン‐ざ【インディアン座】

⇒インディアン‐サマー【Indian summer】

インディアン‐ざ【インディアン座】

(Indus ラテン)南天の小星座。顕微鏡座の南にある。

⇒インディアン【Indian】

インディアン‐サマー【Indian summer】

北アメリカの晩秋・初冬のころの異常に暖かい晴天。日本の小春日和に相当。

⇒インディアン【Indian】

インディー‐ごひゃく【インディー500】

(Indianapolis 500-mile Race)自動車レースの一つ。1911年に始まり、毎年5月に実施。米国インディアナポリス‐モーター‐スピードウェーで2.5マイルのコースを200周してタイムを競う。

インディーズ【indies】

映画や音楽の分野で、大手製作会社の系列に属さない小規模なプロダクション。また、そこで製作したCDやビデオ。

インディオ【indio スペイン】

アメリカ先住民の別称。特に中南米でいう。

インディオ(ペルー)

撮影:小松義夫

インディカ【indica】

米の二大種別(変種)の一つ。粒が長く、炊いても粘り気が少ない。熱帯や亜熱帯で主に栽培される。インディカ米。→ジャポニカ

インディゴ【indigo】

⇒インジゴ

インティファーダ【intifāḍa アラビア】

イスラエルの占領に反対するパレスチナの民衆蜂起。非武装抵抗運動として1987年から93年まで続いた。弾圧が国際的な注目を浴び、88年のパレスチナ独立宣言に寄与。2000年第2次インティファーダが起こる。

インディヘニスモ【indigenismo スペイン】

ラテン‐アメリカ、特にアンデス地域や中米・メキシコにおける、先住民の擁護と復権をめざす思想や運動。思想家にペルーのマリアテギ(J. C. Mariátegui1894〜1930)。小説にアレグリア(C. Alegría1909〜1967)の「世界は広く無縁」など。

インデクセーション【indexation】

〔経〕賃金・金利・年金などを物価指数に連動させ、インフレーションの影響を相殺すること。

インテグラル【integral】

〔数〕(→)積分。また、その記号。

インテグレーション【integration】

(統合の意)

①〔教〕

㋐分離した教科または教材を結合・統一すること。

㋑障害児を一般の児童と一緒に教育すること。統合教育。

②〔数〕積分法。

いん‐てつ【隕鉄】ヰン‥

隕石のうち、特に主成分が鉄とニッケルから成るもの。

隕鉄

撮影:松原 聰

インディカ【indica】

米の二大種別(変種)の一つ。粒が長く、炊いても粘り気が少ない。熱帯や亜熱帯で主に栽培される。インディカ米。→ジャポニカ

インディゴ【indigo】

⇒インジゴ

インティファーダ【intifāḍa アラビア】

イスラエルの占領に反対するパレスチナの民衆蜂起。非武装抵抗運動として1987年から93年まで続いた。弾圧が国際的な注目を浴び、88年のパレスチナ独立宣言に寄与。2000年第2次インティファーダが起こる。

インディヘニスモ【indigenismo スペイン】

ラテン‐アメリカ、特にアンデス地域や中米・メキシコにおける、先住民の擁護と復権をめざす思想や運動。思想家にペルーのマリアテギ(J. C. Mariátegui1894〜1930)。小説にアレグリア(C. Alegría1909〜1967)の「世界は広く無縁」など。

インデクセーション【indexation】

〔経〕賃金・金利・年金などを物価指数に連動させ、インフレーションの影響を相殺すること。

インテグラル【integral】

〔数〕(→)積分。また、その記号。

インテグレーション【integration】

(統合の意)

①〔教〕

㋐分離した教科または教材を結合・統一すること。

㋑障害児を一般の児童と一緒に教育すること。統合教育。

②〔数〕積分法。

いん‐てつ【隕鉄】ヰン‥

隕石のうち、特に主成分が鉄とニッケルから成るもの。

隕鉄

撮影:松原 聰

インデックス【index】

①索引。見出し。

②指数。指標。

③パースによる記号の3区分の一つ。樹木はそれ自身記号ではないが、風の方向を指示する記号的機能を示す。このように形式(枝の方向)と内容(風向き)とが本質的隣接性をもつ記号をいう。指標。→イコン→シンボル。

④情報検索で、目的の情報を探すための手掛りとなる文字・記号。

⇒インデックス‐ファンド【index fund】

インデックス‐ファンド【index fund】

東証株価指数や日経平均株価などの株価指数に連動して運用成績があがるように設計された株式投資信託。

⇒インデックス【index】

インデペンデンツ【Independents】

〔宗〕イギリスで迫害に耐えて残った会衆派。独立派。

インテリ

インテリゲンチアの略。

インテリア【interior】

(内部の意)室内装飾。室内調度品。↔エクステリア。

⇒インテリア‐デザイン【interior design】

インテリア‐デザイン【interior design】

室内意匠。室内装飾や室内家具などの意匠、またその設計。

⇒インテリア【interior】

インテリゲンチア【intelligentsiya ロシア】

(もと帝政ロシアの西欧派自由主義者群の称)知的生産に従事する社会層。知識層。インテリ。

インテリジェンス【intelligence】

①知能。知性。理知。

②情報。

インテリジェント【intelligent】

①知的なさま。知能の高いさま。

②情報処理機能のあるさま。

⇒インテリジェント‐スクール

⇒インテリジェント‐ビル

インテリジェント‐スクール

(和製語intelligent school)最新の科学技術、特に情報通信技術が利用できるように設計された学校。コンピューター・視聴覚機器・LANなどにより学習の質的向上や学校運営の効率化を図るもの。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテリジェント‐ビル

(intelligent buildingの略)従来の建物の機能に、コンピューターで制御した高度な情報通信システムとビル管理システムとを付加したビル。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテル

(interlineの略訛)活字組版で、行間を適当な広さにするため挿入する木製または金属製の薄い板。

インテルサット【INTELSAT】

①(International Telecommunications Satellite Organization)国際電気通信衛星機構。通信衛星を打ち上げて電話・テレビなどの回線を提供する商業通信網の国際組織として1964年設立。2001年、2を分離し、その監督機関(略称ISTO)となる。

②(Intelsat)1を母体とした国際衛星通信事業者。

インテルメッツォ【intermezzo イタリア】

①劇・歌劇などの幕間前後に演じられる短く軽い音楽劇。幕間劇。

②転じて、器楽の短い中間楽章、あるいは独立した器楽小品の題名。間奏。間奏曲。

インテレクチュアル【intellectual】

知性のあるさま。知的。

インテレクト【intellect】

知性。

いん‐てん【印篆】

印いんに用いる篆文。

いん‐てん【院展】ヰン‥

日本美術院主催の展覧会の略称。

いん‐でん【院殿】ヰン‥

武家時代、将軍や大名の戒名で、院号の下に「殿」の字を添えたもの。足利尊氏の「等持院殿」の類。今も社会的地位の高い人などの戒名に用いる。院殿号。

いん‐でん【隠田】

⇒おんでん

インデン【印伝】

(India ポルトガル・Indiën オランダ)印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺しぼがあり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。山梨県の名産。甲州印伝。→七宝印伝

いん‐でんき【陰電気】

琥珀こはくやエボナイト棒を毛皮で摩擦する時、琥珀やエボナイト棒に生じる電気と同一性質の電気。電子のもつ電気。−マイナスの符号で表す。負電気。↔陽電気

いん‐でんし【陰電子】

陰電気を帯びた電子。陽電気を帯びた電子(陽電子)に対していう。一般にただ電子と呼ぶときは陰電子を指す。

インテンシブ【intensive】

集中的。徹底的。

インデント【indent】

タイプ‐ライターやワープロで、文章の特定部分の左端の位置を変更すること。字下げ位置の設定。

インド【印度】

(India)

①南アジア中央部の大半島。北はヒマラヤ山脈を境として中国と接する。古く前2300年頃からインダス流域に文明が栄え、前1500年頃からドラヴィダ人を圧迫してアーリア人が侵入、ヴェーダ文化を形成。前3世紀アショーカ王により仏教が興隆。11世紀以来イスラム教徒が侵入、16世紀ムガル帝国のアクバル帝が北インドの大部分を統一。一方、当時ヨーロッパ諸国も進出を図ったが、イギリスの支配権が次第に確立、1858年直轄地。第一次大戦後、ガンディーらの指導で民族運動が急激に高まり、第二次大戦後、ヒンドゥー教徒を主とするインドとイスラム教徒を主とするパキスタンとに分かれて独立。古名、身毒・天竺。

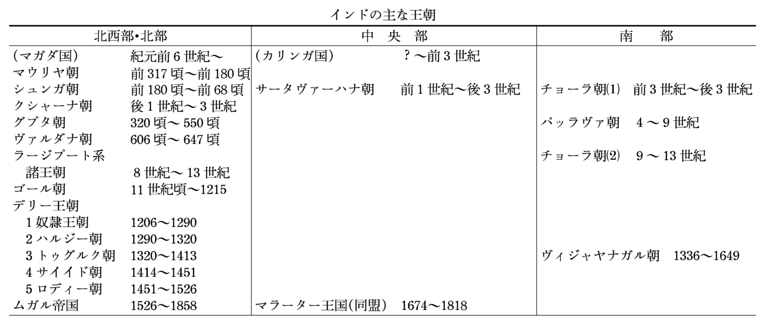

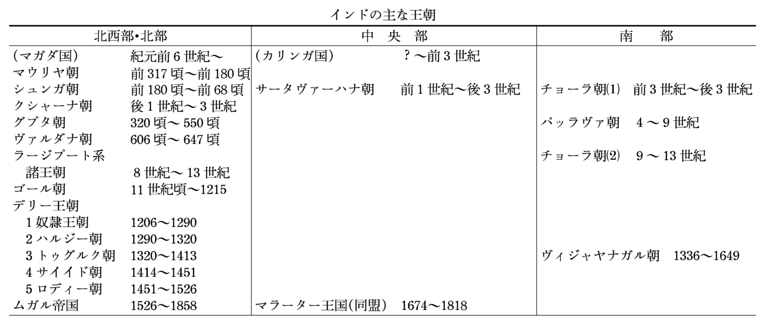

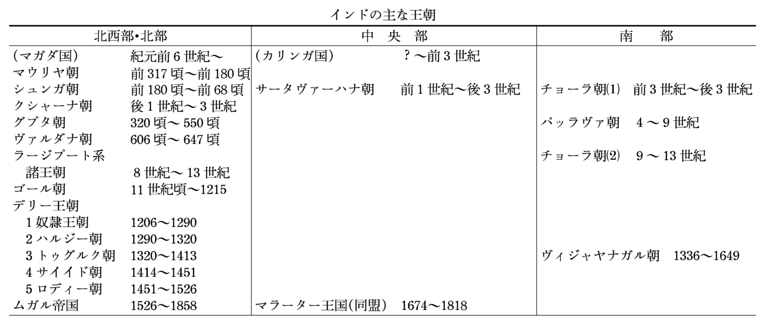

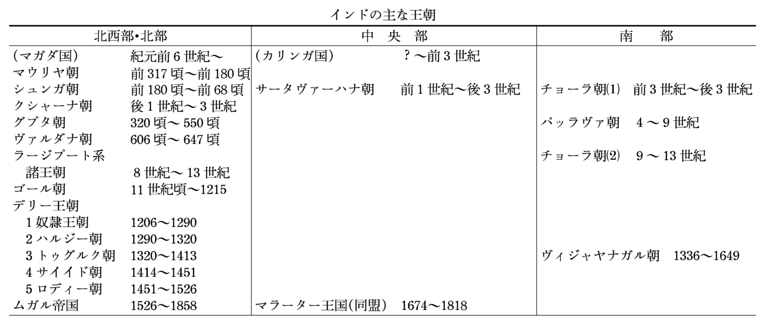

インドの主な王朝(表)

インデックス【index】

①索引。見出し。

②指数。指標。

③パースによる記号の3区分の一つ。樹木はそれ自身記号ではないが、風の方向を指示する記号的機能を示す。このように形式(枝の方向)と内容(風向き)とが本質的隣接性をもつ記号をいう。指標。→イコン→シンボル。

④情報検索で、目的の情報を探すための手掛りとなる文字・記号。

⇒インデックス‐ファンド【index fund】

インデックス‐ファンド【index fund】

東証株価指数や日経平均株価などの株価指数に連動して運用成績があがるように設計された株式投資信託。

⇒インデックス【index】

インデペンデンツ【Independents】

〔宗〕イギリスで迫害に耐えて残った会衆派。独立派。

インテリ

インテリゲンチアの略。

インテリア【interior】

(内部の意)室内装飾。室内調度品。↔エクステリア。

⇒インテリア‐デザイン【interior design】

インテリア‐デザイン【interior design】

室内意匠。室内装飾や室内家具などの意匠、またその設計。

⇒インテリア【interior】

インテリゲンチア【intelligentsiya ロシア】

(もと帝政ロシアの西欧派自由主義者群の称)知的生産に従事する社会層。知識層。インテリ。

インテリジェンス【intelligence】

①知能。知性。理知。

②情報。

インテリジェント【intelligent】

①知的なさま。知能の高いさま。

②情報処理機能のあるさま。

⇒インテリジェント‐スクール

⇒インテリジェント‐ビル

インテリジェント‐スクール

(和製語intelligent school)最新の科学技術、特に情報通信技術が利用できるように設計された学校。コンピューター・視聴覚機器・LANなどにより学習の質的向上や学校運営の効率化を図るもの。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテリジェント‐ビル

(intelligent buildingの略)従来の建物の機能に、コンピューターで制御した高度な情報通信システムとビル管理システムとを付加したビル。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテル

(interlineの略訛)活字組版で、行間を適当な広さにするため挿入する木製または金属製の薄い板。

インテルサット【INTELSAT】

①(International Telecommunications Satellite Organization)国際電気通信衛星機構。通信衛星を打ち上げて電話・テレビなどの回線を提供する商業通信網の国際組織として1964年設立。2001年、2を分離し、その監督機関(略称ISTO)となる。

②(Intelsat)1を母体とした国際衛星通信事業者。

インテルメッツォ【intermezzo イタリア】

①劇・歌劇などの幕間前後に演じられる短く軽い音楽劇。幕間劇。

②転じて、器楽の短い中間楽章、あるいは独立した器楽小品の題名。間奏。間奏曲。

インテレクチュアル【intellectual】

知性のあるさま。知的。

インテレクト【intellect】

知性。

いん‐てん【印篆】

印いんに用いる篆文。

いん‐てん【院展】ヰン‥

日本美術院主催の展覧会の略称。

いん‐でん【院殿】ヰン‥

武家時代、将軍や大名の戒名で、院号の下に「殿」の字を添えたもの。足利尊氏の「等持院殿」の類。今も社会的地位の高い人などの戒名に用いる。院殿号。

いん‐でん【隠田】

⇒おんでん

インデン【印伝】

(India ポルトガル・Indiën オランダ)印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺しぼがあり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。山梨県の名産。甲州印伝。→七宝印伝

いん‐でんき【陰電気】

琥珀こはくやエボナイト棒を毛皮で摩擦する時、琥珀やエボナイト棒に生じる電気と同一性質の電気。電子のもつ電気。−マイナスの符号で表す。負電気。↔陽電気

いん‐でんし【陰電子】

陰電気を帯びた電子。陽電気を帯びた電子(陽電子)に対していう。一般にただ電子と呼ぶときは陰電子を指す。

インテンシブ【intensive】

集中的。徹底的。

インデント【indent】

タイプ‐ライターやワープロで、文章の特定部分の左端の位置を変更すること。字下げ位置の設定。

インド【印度】

(India)

①南アジア中央部の大半島。北はヒマラヤ山脈を境として中国と接する。古く前2300年頃からインダス流域に文明が栄え、前1500年頃からドラヴィダ人を圧迫してアーリア人が侵入、ヴェーダ文化を形成。前3世紀アショーカ王により仏教が興隆。11世紀以来イスラム教徒が侵入、16世紀ムガル帝国のアクバル帝が北インドの大部分を統一。一方、当時ヨーロッパ諸国も進出を図ったが、イギリスの支配権が次第に確立、1858年直轄地。第一次大戦後、ガンディーらの指導で民族運動が急激に高まり、第二次大戦後、ヒンドゥー教徒を主とするインドとイスラム教徒を主とするパキスタンとに分かれて独立。古名、身毒・天竺。

インドの主な王朝(表)

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

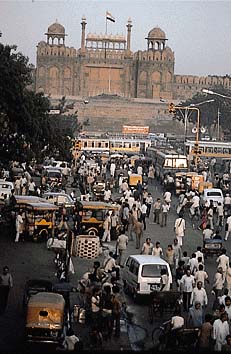

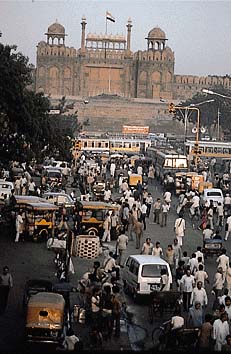

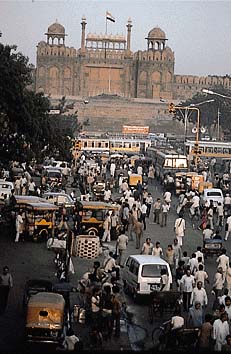

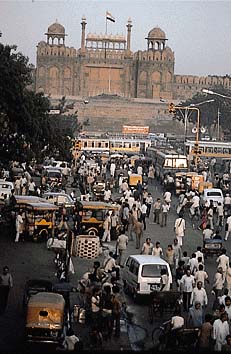

デリー

撮影:田沼武能

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

[reference]⇒インド‐こうろ【インド航路】

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

[reference]⇒インド‐こうろ【インド航路】

インディカ【indica】

米の二大種別(変種)の一つ。粒が長く、炊いても粘り気が少ない。熱帯や亜熱帯で主に栽培される。インディカ米。→ジャポニカ

インディゴ【indigo】

⇒インジゴ

インティファーダ【intifāḍa アラビア】

イスラエルの占領に反対するパレスチナの民衆蜂起。非武装抵抗運動として1987年から93年まで続いた。弾圧が国際的な注目を浴び、88年のパレスチナ独立宣言に寄与。2000年第2次インティファーダが起こる。

インディヘニスモ【indigenismo スペイン】

ラテン‐アメリカ、特にアンデス地域や中米・メキシコにおける、先住民の擁護と復権をめざす思想や運動。思想家にペルーのマリアテギ(J. C. Mariátegui1894〜1930)。小説にアレグリア(C. Alegría1909〜1967)の「世界は広く無縁」など。

インデクセーション【indexation】

〔経〕賃金・金利・年金などを物価指数に連動させ、インフレーションの影響を相殺すること。

インテグラル【integral】

〔数〕(→)積分。また、その記号。

インテグレーション【integration】

(統合の意)

①〔教〕

㋐分離した教科または教材を結合・統一すること。

㋑障害児を一般の児童と一緒に教育すること。統合教育。

②〔数〕積分法。

いん‐てつ【隕鉄】ヰン‥

隕石のうち、特に主成分が鉄とニッケルから成るもの。

隕鉄

撮影:松原 聰

インディカ【indica】

米の二大種別(変種)の一つ。粒が長く、炊いても粘り気が少ない。熱帯や亜熱帯で主に栽培される。インディカ米。→ジャポニカ

インディゴ【indigo】

⇒インジゴ

インティファーダ【intifāḍa アラビア】

イスラエルの占領に反対するパレスチナの民衆蜂起。非武装抵抗運動として1987年から93年まで続いた。弾圧が国際的な注目を浴び、88年のパレスチナ独立宣言に寄与。2000年第2次インティファーダが起こる。

インディヘニスモ【indigenismo スペイン】

ラテン‐アメリカ、特にアンデス地域や中米・メキシコにおける、先住民の擁護と復権をめざす思想や運動。思想家にペルーのマリアテギ(J. C. Mariátegui1894〜1930)。小説にアレグリア(C. Alegría1909〜1967)の「世界は広く無縁」など。

インデクセーション【indexation】

〔経〕賃金・金利・年金などを物価指数に連動させ、インフレーションの影響を相殺すること。

インテグラル【integral】

〔数〕(→)積分。また、その記号。

インテグレーション【integration】

(統合の意)

①〔教〕

㋐分離した教科または教材を結合・統一すること。

㋑障害児を一般の児童と一緒に教育すること。統合教育。

②〔数〕積分法。

いん‐てつ【隕鉄】ヰン‥

隕石のうち、特に主成分が鉄とニッケルから成るもの。

隕鉄

撮影:松原 聰

インデックス【index】

①索引。見出し。

②指数。指標。

③パースによる記号の3区分の一つ。樹木はそれ自身記号ではないが、風の方向を指示する記号的機能を示す。このように形式(枝の方向)と内容(風向き)とが本質的隣接性をもつ記号をいう。指標。→イコン→シンボル。

④情報検索で、目的の情報を探すための手掛りとなる文字・記号。

⇒インデックス‐ファンド【index fund】

インデックス‐ファンド【index fund】

東証株価指数や日経平均株価などの株価指数に連動して運用成績があがるように設計された株式投資信託。

⇒インデックス【index】

インデペンデンツ【Independents】

〔宗〕イギリスで迫害に耐えて残った会衆派。独立派。

インテリ

インテリゲンチアの略。

インテリア【interior】

(内部の意)室内装飾。室内調度品。↔エクステリア。

⇒インテリア‐デザイン【interior design】

インテリア‐デザイン【interior design】

室内意匠。室内装飾や室内家具などの意匠、またその設計。

⇒インテリア【interior】

インテリゲンチア【intelligentsiya ロシア】

(もと帝政ロシアの西欧派自由主義者群の称)知的生産に従事する社会層。知識層。インテリ。

インテリジェンス【intelligence】

①知能。知性。理知。

②情報。

インテリジェント【intelligent】

①知的なさま。知能の高いさま。

②情報処理機能のあるさま。

⇒インテリジェント‐スクール

⇒インテリジェント‐ビル

インテリジェント‐スクール

(和製語intelligent school)最新の科学技術、特に情報通信技術が利用できるように設計された学校。コンピューター・視聴覚機器・LANなどにより学習の質的向上や学校運営の効率化を図るもの。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテリジェント‐ビル

(intelligent buildingの略)従来の建物の機能に、コンピューターで制御した高度な情報通信システムとビル管理システムとを付加したビル。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテル

(interlineの略訛)活字組版で、行間を適当な広さにするため挿入する木製または金属製の薄い板。

インテルサット【INTELSAT】

①(International Telecommunications Satellite Organization)国際電気通信衛星機構。通信衛星を打ち上げて電話・テレビなどの回線を提供する商業通信網の国際組織として1964年設立。2001年、2を分離し、その監督機関(略称ISTO)となる。

②(Intelsat)1を母体とした国際衛星通信事業者。

インテルメッツォ【intermezzo イタリア】

①劇・歌劇などの幕間前後に演じられる短く軽い音楽劇。幕間劇。

②転じて、器楽の短い中間楽章、あるいは独立した器楽小品の題名。間奏。間奏曲。

インテレクチュアル【intellectual】

知性のあるさま。知的。

インテレクト【intellect】

知性。

いん‐てん【印篆】

印いんに用いる篆文。

いん‐てん【院展】ヰン‥

日本美術院主催の展覧会の略称。

いん‐でん【院殿】ヰン‥

武家時代、将軍や大名の戒名で、院号の下に「殿」の字を添えたもの。足利尊氏の「等持院殿」の類。今も社会的地位の高い人などの戒名に用いる。院殿号。

いん‐でん【隠田】

⇒おんでん

インデン【印伝】

(India ポルトガル・Indiën オランダ)印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺しぼがあり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。山梨県の名産。甲州印伝。→七宝印伝

いん‐でんき【陰電気】

琥珀こはくやエボナイト棒を毛皮で摩擦する時、琥珀やエボナイト棒に生じる電気と同一性質の電気。電子のもつ電気。−マイナスの符号で表す。負電気。↔陽電気

いん‐でんし【陰電子】

陰電気を帯びた電子。陽電気を帯びた電子(陽電子)に対していう。一般にただ電子と呼ぶときは陰電子を指す。

インテンシブ【intensive】

集中的。徹底的。

インデント【indent】

タイプ‐ライターやワープロで、文章の特定部分の左端の位置を変更すること。字下げ位置の設定。

インド【印度】

(India)

①南アジア中央部の大半島。北はヒマラヤ山脈を境として中国と接する。古く前2300年頃からインダス流域に文明が栄え、前1500年頃からドラヴィダ人を圧迫してアーリア人が侵入、ヴェーダ文化を形成。前3世紀アショーカ王により仏教が興隆。11世紀以来イスラム教徒が侵入、16世紀ムガル帝国のアクバル帝が北インドの大部分を統一。一方、当時ヨーロッパ諸国も進出を図ったが、イギリスの支配権が次第に確立、1858年直轄地。第一次大戦後、ガンディーらの指導で民族運動が急激に高まり、第二次大戦後、ヒンドゥー教徒を主とするインドとイスラム教徒を主とするパキスタンとに分かれて独立。古名、身毒・天竺。

インドの主な王朝(表)

インデックス【index】

①索引。見出し。

②指数。指標。

③パースによる記号の3区分の一つ。樹木はそれ自身記号ではないが、風の方向を指示する記号的機能を示す。このように形式(枝の方向)と内容(風向き)とが本質的隣接性をもつ記号をいう。指標。→イコン→シンボル。

④情報検索で、目的の情報を探すための手掛りとなる文字・記号。

⇒インデックス‐ファンド【index fund】

インデックス‐ファンド【index fund】

東証株価指数や日経平均株価などの株価指数に連動して運用成績があがるように設計された株式投資信託。

⇒インデックス【index】

インデペンデンツ【Independents】

〔宗〕イギリスで迫害に耐えて残った会衆派。独立派。

インテリ

インテリゲンチアの略。

インテリア【interior】

(内部の意)室内装飾。室内調度品。↔エクステリア。

⇒インテリア‐デザイン【interior design】

インテリア‐デザイン【interior design】

室内意匠。室内装飾や室内家具などの意匠、またその設計。

⇒インテリア【interior】

インテリゲンチア【intelligentsiya ロシア】

(もと帝政ロシアの西欧派自由主義者群の称)知的生産に従事する社会層。知識層。インテリ。

インテリジェンス【intelligence】

①知能。知性。理知。

②情報。

インテリジェント【intelligent】

①知的なさま。知能の高いさま。

②情報処理機能のあるさま。

⇒インテリジェント‐スクール

⇒インテリジェント‐ビル

インテリジェント‐スクール

(和製語intelligent school)最新の科学技術、特に情報通信技術が利用できるように設計された学校。コンピューター・視聴覚機器・LANなどにより学習の質的向上や学校運営の効率化を図るもの。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテリジェント‐ビル

(intelligent buildingの略)従来の建物の機能に、コンピューターで制御した高度な情報通信システムとビル管理システムとを付加したビル。

⇒インテリジェント【intelligent】

インテル

(interlineの略訛)活字組版で、行間を適当な広さにするため挿入する木製または金属製の薄い板。

インテルサット【INTELSAT】

①(International Telecommunications Satellite Organization)国際電気通信衛星機構。通信衛星を打ち上げて電話・テレビなどの回線を提供する商業通信網の国際組織として1964年設立。2001年、2を分離し、その監督機関(略称ISTO)となる。

②(Intelsat)1を母体とした国際衛星通信事業者。

インテルメッツォ【intermezzo イタリア】

①劇・歌劇などの幕間前後に演じられる短く軽い音楽劇。幕間劇。

②転じて、器楽の短い中間楽章、あるいは独立した器楽小品の題名。間奏。間奏曲。

インテレクチュアル【intellectual】

知性のあるさま。知的。

インテレクト【intellect】

知性。

いん‐てん【印篆】

印いんに用いる篆文。

いん‐てん【院展】ヰン‥

日本美術院主催の展覧会の略称。

いん‐でん【院殿】ヰン‥

武家時代、将軍や大名の戒名で、院号の下に「殿」の字を添えたもの。足利尊氏の「等持院殿」の類。今も社会的地位の高い人などの戒名に用いる。院殿号。

いん‐でん【隠田】

⇒おんでん

インデン【印伝】

(India ポルトガル・Indiën オランダ)印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺しぼがあり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。山梨県の名産。甲州印伝。→七宝印伝

いん‐でんき【陰電気】

琥珀こはくやエボナイト棒を毛皮で摩擦する時、琥珀やエボナイト棒に生じる電気と同一性質の電気。電子のもつ電気。−マイナスの符号で表す。負電気。↔陽電気

いん‐でんし【陰電子】

陰電気を帯びた電子。陽電気を帯びた電子(陽電子)に対していう。一般にただ電子と呼ぶときは陰電子を指す。

インテンシブ【intensive】

集中的。徹底的。

インデント【indent】

タイプ‐ライターやワープロで、文章の特定部分の左端の位置を変更すること。字下げ位置の設定。

インド【印度】

(India)

①南アジア中央部の大半島。北はヒマラヤ山脈を境として中国と接する。古く前2300年頃からインダス流域に文明が栄え、前1500年頃からドラヴィダ人を圧迫してアーリア人が侵入、ヴェーダ文化を形成。前3世紀アショーカ王により仏教が興隆。11世紀以来イスラム教徒が侵入、16世紀ムガル帝国のアクバル帝が北インドの大部分を統一。一方、当時ヨーロッパ諸国も進出を図ったが、イギリスの支配権が次第に確立、1858年直轄地。第一次大戦後、ガンディーらの指導で民族運動が急激に高まり、第二次大戦後、ヒンドゥー教徒を主とするインドとイスラム教徒を主とするパキスタンとに分かれて独立。古名、身毒・天竺。

インドの主な王朝(表)

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

[reference]⇒インド‐こうろ【インド航路】

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

[reference]⇒インド‐こうろ【インド航路】いん‐しょう【印床】‥シヤウ🔗⭐🔉

いん‐しょう【印床】‥シヤウ

彫刻する時に、印材を挟んで動かないようにする具。堅い木で造る。

いん‐しょう【印章】‥シヤウ🔗⭐🔉

いん‐しょう【印章】‥シヤウ

印。判。はんこ。「―偽造」

いん‐しょう【印象】‥シヤウ🔗⭐🔉

いん‐しょう【印象】‥シヤウ

(impression)

①強く感じて心に残ったもの。感銘。「―が強い」「よい―を与える」

②〔美〕対象が人間の精神に与えるすべての効果。

⇒いんしょう‐けいせい【印象形成】

⇒いんしょう‐しゅぎ【印象主義】

⇒いんしょう‐そうさ【印象操作】

⇒いんしょう‐づ・ける【印象付ける】

⇒いんしょう‐てき【印象的】

⇒いんしょう‐は【印象派】

⇒いんしょう‐ひひょう【印象批評】

いんしょう‐けいせい【印象形成】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐けいせい【印象形成】‥シヤウ‥

〔心〕相手の言動や服装などから、その人に関する印象が直感的に作られること。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐しゅぎ【印象主義】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐しゅぎ【印象主義】‥シヤウ‥

(impressionnisme フランス)1860年代フランスで起こった絵画を中心とする芸術運動。官展に対抗する画家たちが写実主義を継承しながら自然の変化をより正確に捉えようと、対象の輪郭線も固有色も否定し、筆触のアラベスクのような画面を作り出した。1874年出展のモネの絵の題名「印象―日の出」に由来する名でマネ・ドガ・シスレー・ルノワールらが代表者。彫刻・音楽・文学批評などの面にも広がる。日本の画界にも大きな影響を与えた。→後期印象主義。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐そうさ【印象操作】‥シヤウサウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐そうさ【印象操作】‥シヤウサウ‥

〔心〕他者に与える自分の印象を、言葉や服装などによって操作すること。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐づ・ける【印象付ける】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐づ・ける【印象付ける】‥シヤウ‥

〔他下一〕

強い印象を与える。鮮烈なイメージを与える。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐てき【印象的】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐てき【印象的】‥シヤウ‥

強い印象を与えるさま。「―な場面」

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐は【印象派】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いんしょう‐は【印象派】‥シヤウ‥

(impressionnistes フランス)印象主義を奉ずる芸術家の一派。

⇒いん‐しょう【印象】

いんしょう‐ひひょう【印象批評】‥シヤウ‥ヒヤウ🔗⭐🔉

いんしょう‐ひひょう【印象批評】‥シヤウ‥ヒヤウ

芸術作品に対して、客観的標準を用いず、作品の自己に与える印象に基づいて主観的に行う批評。19世紀中盤以降に広まった。

⇒いん‐しょう【印象】

いん‐しょく【印色】🔗⭐🔉

いん‐しょく【印色】

①印肉。

②印の色。印肉の色。

いん‐じん【印信】🔗⭐🔉

いん‐じん【印信】

〔仏〕密教で、阿闍梨あじゃりが秘法を伝授した証として弟子に授与する書きもの。禅宗では印可状という。

いん‐す【印子】🔗⭐🔉

いん‐す【印子】

(スは唐音)

①江戸時代、中国から輸入された金塊。18世紀半ば以降輸入量が増え、貨幣改鋳の素材とされた。

②純金で作った品物。

⇒いんす‐きん【印子金】

いんす‐きん【印子金】🔗⭐🔉

いん・する【印する】🔗⭐🔉

いん・する【印する】

〔他サ変〕[文]印す(サ変)

印を押す。しるしをつける。転じて、あとをつける。印象を残す。「各地に足跡を―・する」「心に深く―・する」

いん‐せ【印施】🔗⭐🔉

いん‐せ【印施】

衆人の利益となることを印刷して配布すること。近世畸人伝「―の方なり」

いん‐ぜい【印税】🔗⭐🔉

いん‐ぜい【印税】

(「印紙税」の略称に由来する語という)著作権者が著作権使用料として出版者などから受ける金銭。定価・発行部数に基づく一定歩合による。また、作曲家や歌手などがCDの発売数に基づいて受ける収入などにもいう。

いん‐ぞう【印相】‥ザウ🔗⭐🔉

いん‐ぞう【印相】‥ザウ

(インソウとも)

①仏・菩薩が手に結ぶ印いんの形。古今著聞集2「此の仏、昔より―さだまり給はぬよし」→印。

②仏の顔つき。狂言、仏師「物欲しさうな御―で気に入らぬ」

いん‐ち【印池】🔗⭐🔉

いん‐ち【印池】

印肉を入れる器。肉池。

インデン【印伝】🔗⭐🔉

インデン【印伝】

(India ポルトガル・Indiën オランダ)印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺しぼがあり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。山梨県の名産。甲州印伝。→七宝印伝

インド【印度】🔗⭐🔉

インド【印度】

(India)

①南アジア中央部の大半島。北はヒマラヤ山脈を境として中国と接する。古く前2300年頃からインダス流域に文明が栄え、前1500年頃からドラヴィダ人を圧迫してアーリア人が侵入、ヴェーダ文化を形成。前3世紀アショーカ王により仏教が興隆。11世紀以来イスラム教徒が侵入、16世紀ムガル帝国のアクバル帝が北インドの大部分を統一。一方、当時ヨーロッパ諸国も進出を図ったが、イギリスの支配権が次第に確立、1858年直轄地。第一次大戦後、ガンディーらの指導で民族運動が急激に高まり、第二次大戦後、ヒンドゥー教徒を主とするインドとイスラム教徒を主とするパキスタンとに分かれて独立。古名、身毒・天竺。

インドの主な王朝(表)

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

⇒インド‐こうろ【インド航路】

⇒インド‐ゴム‐の‐き【インドゴムの樹】

⇒インド‐サラサ【印度更紗】

⇒インド‐したん【インド紫檀】

⇒インド‐シナ【印度支那】

⇒インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】

⇒インド‐シナ‐なんみん【印度支那難民】

⇒インド‐すいぎゅう【インド水牛】

⇒インド‐ぞう【インド象】

⇒インド‐てつがく【印度哲学】

⇒インド‐とうちほう【インド統治法】

⇒インド‐まぐろ【インド鮪】

⇒インド‐よう【インド洋】

⇒インド‐ヨーロッパ‐ごぞく【インドヨーロッパ語族】

⇒インド‐りんご【インド林檎】

⇒インド‐わた【インド綿】

⇒インド‐わた‐の‐き【インド綿木】

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

⇒インド‐こうろ【インド航路】

⇒インド‐ゴム‐の‐き【インドゴムの樹】

⇒インド‐サラサ【印度更紗】

⇒インド‐したん【インド紫檀】

⇒インド‐シナ【印度支那】

⇒インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】

⇒インド‐シナ‐なんみん【印度支那難民】

⇒インド‐すいぎゅう【インド水牛】

⇒インド‐ぞう【インド象】

⇒インド‐てつがく【印度哲学】

⇒インド‐とうちほう【インド統治法】

⇒インド‐まぐろ【インド鮪】

⇒インド‐よう【インド洋】

⇒インド‐ヨーロッパ‐ごぞく【インドヨーロッパ語族】

⇒インド‐りんご【インド林檎】

⇒インド‐わた【インド綿】

⇒インド‐わた‐の‐き【インド綿木】

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

マガダ【Magadha・摩掲陀・摩伽陀】

マウリヤ朝

シュンガ【Śuṅga】

クシャーナ朝

グプタ【Gupta・笈多】

ヴァルダナ朝

ラージプート【Rājpūt】

ゴール朝

デリー王朝

1 奴隷王朝

2 ハルジー朝

3 トゥグルク朝

4 サイイド朝

5 ロディー朝

ムガル帝国

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

サータヴァーハナ朝

マラーター【Marāthā】

チョーラ朝

パッラヴァ朝

ヴィジャヤナガル朝

②インド1の大部分を占める共和国。1947年英国より独立、50年共和制。農畜産を主とするが、地下資源に恵まれ工業も発達。民族・言語・宗教構成は複雑。ヒンドゥー教を主とし、公用語はヒンディー語、英語はこれに準ずる。首都ニューデリー。面積328万7000平方キロメートル(中国・パキスタンとの係争地を含む)。人口10億8560万(2004)。インディア。バーラト。

デリー

撮影:田沼武能

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

⇒インド‐こうろ【インド航路】

⇒インド‐ゴム‐の‐き【インドゴムの樹】

⇒インド‐サラサ【印度更紗】

⇒インド‐したん【インド紫檀】

⇒インド‐シナ【印度支那】

⇒インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】

⇒インド‐シナ‐なんみん【印度支那難民】

⇒インド‐すいぎゅう【インド水牛】

⇒インド‐ぞう【インド象】

⇒インド‐てつがく【印度哲学】

⇒インド‐とうちほう【インド統治法】

⇒インド‐まぐろ【インド鮪】

⇒インド‐よう【インド洋】

⇒インド‐ヨーロッパ‐ごぞく【インドヨーロッパ語族】

⇒インド‐りんご【インド林檎】

⇒インド‐わた【インド綿】

⇒インド‐わた‐の‐き【インド綿木】

→南アジア(図)。

⇒インド‐アーリア‐ごは【インドアーリア語派】

⇒インド‐あい【インド藍】

⇒インド‐あか【インド赤】

⇒インド‐あたいりく【インド亜大陸】

⇒インド‐いがく【インド医学】

⇒インド‐うし【インド牛】

⇒インド‐き【インド黄】

⇒インド‐きょう【インド教】

⇒インド‐くじゃく【インド孔雀】

⇒インド‐ご【インド語】

⇒インド‐こうろ【インド航路】

⇒インド‐ゴム‐の‐き【インドゴムの樹】

⇒インド‐サラサ【印度更紗】

⇒インド‐したん【インド紫檀】

⇒インド‐シナ【印度支那】

⇒インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】

⇒インド‐シナ‐なんみん【印度支那難民】

⇒インド‐すいぎゅう【インド水牛】

⇒インド‐ぞう【インド象】

⇒インド‐てつがく【印度哲学】

⇒インド‐とうちほう【インド統治法】

⇒インド‐まぐろ【インド鮪】

⇒インド‐よう【インド洋】

⇒インド‐ヨーロッパ‐ごぞく【インドヨーロッパ語族】

⇒インド‐りんご【インド林檎】

⇒インド‐わた【インド綿】

⇒インド‐わた‐の‐き【インド綿木】

いん‐とう【印刀】‥タウ🔗⭐🔉

いん‐とう【印刀】‥タウ

印刻用の小刀。版を彫る小刀。

インド‐サラサ【印度更紗】🔗⭐🔉

インド‐サラサ【印度更紗】

インドを中心として産する更紗。木綿地に臙脂えんじ・藍・緑色などで模様を手書きあるいは木版・銅版プリント・蝋防染・泥防染を併用して描いたもの。

⇒インド【印度】

インド‐シナ【印度支那】🔗⭐🔉

インド‐シナ【印度支那】

(Indo-China)アジア大陸の南東部、太平洋とインド洋の間に突出する大半島。インドと中国の中間に位置するからいう。普通ベトナム・ラオス・カンボジア3国(旧仏領)を指し、広義にはタイ・ミャンマーをも含む。

⇒インド【印度】

インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】‥サウ🔗⭐🔉

インド‐シナ‐せんそう【印度支那戦争】‥サウ

インドシナに起こった民族解放戦争。1946〜54年の第1次は対フランス戦争で、54年のジュネーヴ協定により終結。60〜75年の第2次は対アメリカ戦争で、ベトナム戦争と呼ばれる。

⇒インド【印度】

インド‐てつがく【印度哲学】🔗⭐🔉

インド‐てつがく【印度哲学】

インドで発達した哲学思想の総称。正統派として、ウパニシャッドから六派哲学への流れがあり、それに対する異端的な思想として、ジャイナ教・仏教などが展開した。

⇒インド【印度】

いん‐にく【印肉】🔗⭐🔉

いん‐ばん【印判】🔗⭐🔉

いん‐ばん【印判】

印章。印形いんぎょう。印。

⇒いんばん‐じょう【印判状】

いん‐ばん【印版・印板】🔗⭐🔉

いん‐ばん【印版・印板】

書籍の版木はんぎ。また、版木に彫って刷ること。

いんばん‐じょう【印判状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

いんばん‐じょう【印判状】‥ジヤウ

(インパンジョウとも)花押かおうの代りに印章を捺おした武家文書の総称。禅僧の印章の影響を受け、戦国時代に盛行、江戸時代に及ぶ。主に朱印状と黒印状とがある。

⇒いん‐ばん【印判】

いん‐ぷ【印譜】🔗⭐🔉

いん‐ぷ【印譜】

種々の印影を集めて編んだ本。

いん‐ぶつ【印仏】🔗⭐🔉

いん‐ぶつ【印仏】

仏教の諸尊の姿を小型の版木に陽刻し、墨や朱をつけて紙などに捺した、仏教版画の一種。鎌倉・室町時代に盛行。本来は版木を砂や空中に捺すという仏教の修法に使われた。

いん‐ぶん【印文】🔗⭐🔉

いん‐ぶん【印文】

印章にきざまれている文字。

いん‐ぽん【印本】🔗⭐🔉

いん‐ぽん【印本】

印刷した書物。摺本すりほん。〈日葡辞書〉

いん‐みょう【印明】‥ミヤウ🔗⭐🔉

いん‐みょう【印明】‥ミヤウ

〔仏〕印相いんぞうと明(真言)との併称。手に印を結ぶことと口に真言を唱えること。

いん‐めん【印面】🔗⭐🔉

いん‐めん【印面】

印章のおもて。文字を彫刻すべき、または彫刻した面。

いん‐もん【印文】🔗⭐🔉

いん‐もん【印文】

守り札。おまもり。護符。浄瑠璃、新版歌祭文「善光寺様の御―にもまさつて」

かね【印】🔗⭐🔉

かね【印】

飼主・飼育地・品位などをあらわすために、牛馬の股ももにおす焼印。かなやき。かねやき。

かね‐やき【金焼き・印焼き】🔗⭐🔉

かね‐やき【金焼き・印焼き】

⇒かなやき。〈日葡辞書〉

しるし【印・標・徴】🔗⭐🔉

しるし【印・標・徴】

(動詞シルスの連用形から)

①他と紛れないように見分けるための心覚えとするもの。

㋐目じるし。記号。徒然草「人くふ馬をば耳を切りてその―とす」。「―をつける」

㋑紋所・記章の類。「松平家の―」

㋒合図。新勅撰和歌集雑「淡路島―の煙見せわびて霞をいとふ春の舟人」

②あることを証明すること。また、そのもの。

㋐(「証」とも書く)証拠。あかし。源氏物語桐壺「なき人のすみかたづね出でたりけむ―のかむざしならましかば」。「感謝の―として」「お―の品」

㋑割符わりふ。契けい。

㋒(「首」「首級」と書く)討ちとった首。首級しゅきゅう。「お―頂戴」

③(「璽」と書く)

㋐印綬。おしで。崇神紀「印綬しるしを授たまひて将軍とす」

㋑神璽。三種の神器の一つ。平家物語11「内侍所―の御箱」

④(「徴」「験」と書く)あることが原因となって現れた結果。

㋐きざし。前兆。古事記中「かかる夢は是れ何の―にか有らむ」

㋑けはい。様子。

㋒霊験。ごりやく。大鏡序「ほとけの御―なめり」

㋓ききめ。効能。万葉集6「生ける―あり」

㋔むくい。果報。今昔物語集10「隠れたる徳有れば顕れたる―有りて」

⇒しるし‐ちょう【首帳】

⇒しるし‐つけ【標付け】

⇒しるし‐の‐おび【標の帯】

⇒しるし‐の‐き【験の木】

⇒しるし‐の‐さお【標の竿】

⇒しるし‐の‐すぎ【験の杉・標の杉】

⇒しるし‐の‐すず【標の鈴】

⇒しるし‐の‐たち【標の太刀】

⇒しるし‐の‐たのみ【証の頼み】

⇒しるし‐の‐みはこ【璽の御筥】

⇒しるし‐の‐やま【標の山】

⇒しるし‐ばかり【標許り】

⇒しるし‐ばた【標旗】

⇒しるし‐ばり【標針】

⇒しるし‐ばんてん【印半纏・印半天】

⇒しるし‐ふだ【標榜】

⇒しるし‐もくろく【首目録・印目録】

⇒首級を挙げる

じるし【印】🔗⭐🔉

じるし【印】

〔接尾〕

(シルシの語頭の濁音化)人名や語の頭字に添えて、遠まわしにそのものを指していう語。梅暦「丹―にかかるとまことに愚智だヨ」。「田―」

しるし‐ばんてん【印半纏・印半天】🔗⭐🔉

しるし‐ばんてん【印半纏・印半天】

襟・背・腰回りなどに屋号・氏名などの標識を染め抜いた半纏。主に木綿製。職人の間で用い、また、雇主が使用人や出入りの者に支給して着用させる。法被はっぴ。

⇒しるし【印・標・徴】

しる・す【印す・標す・徴す】🔗⭐🔉

しる・す【印す・標す・徴す】

〔他五〕

①めじるしとする。心覚えとする。あとかたをつける。「丸を―・して他と区別する」「足跡を―・す」

②前兆を示す。万葉集17「新あらたしき年のはじめに豊の年―・すとならし雪の降れるは」

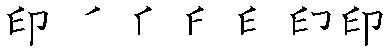

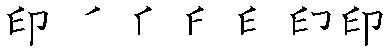

[漢]印🔗⭐🔉

印 字形

筆順

筆順

〔卩(

〔卩( )部4画/6画/教育/1685・3075〕

〔音〕イン(呉)(漢)

〔訓〕しるし・しるす

[意味]

①しるし(とするもの)。はんこ。「印を押す」「印鑑・印紙・実印・拇印ぼいん・封印」

②しるしをつける。(版で)文字などをすりつける。「足跡を印する」「印字・印象・印刷・影印」

③〔仏〕手の指で作る、悟りや請願の内容を示す形。「印を結ぶ」「印呪いんじゅ」

④「印度インド」の略。「印綿・仏印」

[解字]

会意。左半部は手を、右半部は人のひざまずく形を表す。手で人を押しつけてひざまずかせる意。転じて、上から押しつけてしるしをつける意。

[下ツキ

影印・押印・改印・官印・偽印・契印・検印・公印・刻印・極印・私印・実印・朱印・証印・石印・代印・調印・套印・捺印・封印・拇印・法印・烙印

[難読]

印南野いなみの・印度インド

)部4画/6画/教育/1685・3075〕

〔音〕イン(呉)(漢)

〔訓〕しるし・しるす

[意味]

①しるし(とするもの)。はんこ。「印を押す」「印鑑・印紙・実印・拇印ぼいん・封印」

②しるしをつける。(版で)文字などをすりつける。「足跡を印する」「印字・印象・印刷・影印」

③〔仏〕手の指で作る、悟りや請願の内容を示す形。「印を結ぶ」「印呪いんじゅ」

④「印度インド」の略。「印綿・仏印」

[解字]

会意。左半部は手を、右半部は人のひざまずく形を表す。手で人を押しつけてひざまずかせる意。転じて、上から押しつけてしるしをつける意。

[下ツキ

影印・押印・改印・官印・偽印・契印・検印・公印・刻印・極印・私印・実印・朱印・証印・石印・代印・調印・套印・捺印・封印・拇印・法印・烙印

[難読]

印南野いなみの・印度インド

筆順

筆順

〔卩(

〔卩( )部4画/6画/教育/1685・3075〕

〔音〕イン(呉)(漢)

〔訓〕しるし・しるす

[意味]

①しるし(とするもの)。はんこ。「印を押す」「印鑑・印紙・実印・拇印ぼいん・封印」

②しるしをつける。(版で)文字などをすりつける。「足跡を印する」「印字・印象・印刷・影印」

③〔仏〕手の指で作る、悟りや請願の内容を示す形。「印を結ぶ」「印呪いんじゅ」

④「印度インド」の略。「印綿・仏印」

[解字]

会意。左半部は手を、右半部は人のひざまずく形を表す。手で人を押しつけてひざまずかせる意。転じて、上から押しつけてしるしをつける意。

[下ツキ

影印・押印・改印・官印・偽印・契印・検印・公印・刻印・極印・私印・実印・朱印・証印・石印・代印・調印・套印・捺印・封印・拇印・法印・烙印

[難読]

印南野いなみの・印度インド

)部4画/6画/教育/1685・3075〕

〔音〕イン(呉)(漢)

〔訓〕しるし・しるす

[意味]

①しるし(とするもの)。はんこ。「印を押す」「印鑑・印紙・実印・拇印ぼいん・封印」

②しるしをつける。(版で)文字などをすりつける。「足跡を印する」「印字・印象・印刷・影印」

③〔仏〕手の指で作る、悟りや請願の内容を示す形。「印を結ぶ」「印呪いんじゅ」

④「印度インド」の略。「印綿・仏印」

[解字]

会意。左半部は手を、右半部は人のひざまずく形を表す。手で人を押しつけてひざまずかせる意。転じて、上から押しつけてしるしをつける意。

[下ツキ

影印・押印・改印・官印・偽印・契印・検印・公印・刻印・極印・私印・実印・朱印・証印・石印・代印・調印・套印・捺印・封印・拇印・法印・烙印

[難読]

印南野いなみの・印度インド

広辞苑に「印」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む