複数辞典一括検索+![]()

![]()

あおぎ-た・てる【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】🔗⭐🔉

あおぎ-た・てる アフギ― [5][0] 【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 あふぎた・つ

(1)むやみにあおぐ。「うちわで―・てる」

(2)扇動する。あおりたてる。「異国趣味を―・てる/夜明け前(藤村)」

あお・ぐ【扇ぐ・煽ぐ】🔗⭐🔉

あお・ぐ アフグ [2] 【扇ぐ・煽ぐ】 (動ガ五[四])

うちわ・扇などで風を起こす。「うちわで―・ぐ」

[可能] あおげる

おうぎ【扇】🔗⭐🔉

おうぎ アフギ [3] 【扇】

〔動詞「あおぐ」の連用形から〕

(1)あおいで涼をとるための道具。竹や木を骨にして一端に軸を通して要(カナメ)とし,それに紙を張り折り畳めるようにしたもの。檜扇(ヒオウギ)とともに平安前期日本で考案された。装身・儀礼用の道具,舞踊の具ともする。せんす。末広。「―をかざす」[季]夏。《老けりな―づかいの小ぜはしき/一茶》

(2)ヒノキなどの薄板をとじて{(1)}の形に作った礼装用の道具。檜扇(ヒオウギ)。

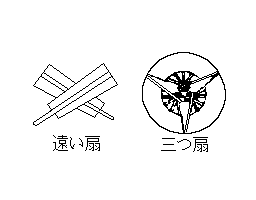

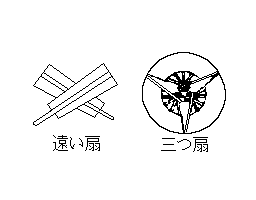

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。

(4)「団扇(ウチワ)」に同じ。「とこしへに夏冬行けや裘(カワゴロモ)―放たぬ山に住む人/万葉 1682」

扇(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

おうぎ=忌々(ユユ)し🔗⭐🔉

おうぎ=を請(ウ)・く🔗⭐🔉

――を請(ウ)・く

芸事で,伝授の印として,その流儀の扇を授けられる。「能は小畠の―・け/浮世草子・永代蔵 2」

おうぎ=を鳴ら・す🔗⭐🔉

――を鳴ら・す

(1)扇を打ち鳴らして案内を求める。「戸口によりて―・し給へば/源氏(総角)」

(2)扇で歌の拍子をとる。「或はうそをふき,―・しなどするに/竹取」

おうぎ-あみ【扇網】🔗⭐🔉

おうぎ-あみ アフギ― [3] 【扇網】

扇の形に開く網。四つ手網の一種。

おうぎ-あわせ【扇合(わ)せ】🔗⭐🔉

おうぎ-あわせ アフギアハセ [4] 【扇合(わ)せ】

古く宮廷で行われた遊戯の一種。左右に分かれて,互いに詩歌などを書いた扇を出し,判者がその優劣を定めるもの。

おうぎ-いか【扇紙鳶】🔗⭐🔉

おうぎ-いか アフギ― [3] 【扇紙鳶】

扇の形に作った凧(タコ)。おうぎだこ。

おうぎ-うり【扇売り】🔗⭐🔉

おうぎ-うり アフギ― [3] 【扇売り】

(1)江戸時代,扇の地紙を売り歩いた商人。客の扇に合わせて地紙を折って売った。扇地紙売り。

(2)元旦に年玉用の扇を売り歩いた商人。

おうぎ-おとし【扇落(と)し】🔗⭐🔉

おうぎ-おとし アフギ― [4] 【扇落(と)し】

(1)能の演技の型。扇を落としてそれを拾う所作。

(2)投扇興(トウセンキヨウ)の別名。

おうぎ-おり【扇折り】🔗⭐🔉

おうぎ-おり アフギヲリ 【扇折り】

扇を作ること。また,その職人。

おうぎ-がい【扇貝】🔗⭐🔉

おうぎ-がい アフギガヒ [3] 【扇貝】

〔貝殻が扇状であることから〕

シャコガイ・ホタテガイの別名。

おうぎ-がき【扇垣】🔗⭐🔉

おうぎ-がき アフギ― [3] 【扇垣】

⇒車垣(クルマガキ)

おうぎ-かけ【扇掛(け)・扇懸(け)】🔗⭐🔉

おうぎ-かけ アフギ― [3] 【扇掛(け)・扇懸(け)】

書画などを書いた扇を開いて飾るための道具。扇架(センカ)。

おうぎ-がた【扇形】🔗⭐🔉

おうぎ-がた アフギ― [0] 【扇形】

(1)扇を開いた形。せんけい。おうぎなり。

(2)〔数〕 円弧の両端を通る二つの半径と,その弧で囲まれた図形。せんけい。

おうぎ-がみ【扇紙】🔗⭐🔉

おうぎ-がみ アフギ― [3] 【扇紙】

扇に張る紙。扇の地紙(ジガミ)。

おうぎ-きり【扇切り】🔗⭐🔉

おうぎ-きり アフギ― [0] 【扇切り】

扇を刀の柄頭(ツカガシラ)に立てて,刀を早く抜いて,扇が地に落ちないうちに切る技。また,投げつけられた扇を指で払い落とす技。

おうぎ-ぐるま【扇車】🔗⭐🔉

おうぎ-ぐるま アフギ― [4] 【扇車】

(1)扇紋の一。開いた扇三本を要(カナメ)を中心に円形に並べたもの。

(2)開いた扇三本を組んで円形にした飾り物。上棟式などに用いる。

おうぎ-ずもう【扇相撲・扇角力】🔗⭐🔉

おうぎ-ずもう アフギズマフ 【扇相撲・扇角力】

「扇引き{(2)}」に同じ。「―や拳角力。是皆角力の旧流にして/歌舞伎・名歌徳」

おうぎ-だるき【扇垂木】🔗⭐🔉

おうぎ-だるき アフギ― [4] 【扇垂木】

垂木の配置方法の一。垂木を放射状に配置したもの。禅宗寺院建築にみられる。

おうぎ-づくし【扇尽(く)し】🔗⭐🔉

おうぎ-づくし アフギ― [4] 【扇尽(く)し】

屏風(ビヨウブ)などに多数の扇の形を描き,その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

おうぎ-ながし【扇流し】🔗⭐🔉

おうぎ-ながし アフギ― [4] 【扇流し】

(1)金・銀で装飾した扇を水に流して遊ぶこと。「昼は楽書(ラクガキ)して行く水に―,夜は花火の映り/浮世草子・一代男 5」

(2)水に扇が流れているさまを描いた模様。

おうぎ-の-が【扇の賀】🔗⭐🔉

おうぎ-の-が アフギ― [5] 【扇の賀】

扇を用いる季節,すなわち夏に行われる誕生や長寿の祝い。

おうぎ-の-はい【扇の拝】🔗⭐🔉

おうぎ-の-はい アフギ― 【扇の拝】

平安時代,朝廷で孟夏の旬(シユン)の儀の際に,群臣に扇を与えたこと。

おうぎ-の-まと【扇の的】🔗⭐🔉

おうぎ-の-まと アフギ― [0] 【扇の的】

挟み物の一。開いた扇を串の先に刺した的。

おうぎ-はくじら【扇歯鯨】🔗⭐🔉

おうぎ-はくじら アフギ―クヂラ [5] 【扇歯鯨】

鯨目アカボウクジラ科の一種。体長5メートル程度。短いくちばしをもち,雄の下顎には特徴的な一対の歯が見られる。黒色で,首と腹面が灰色。主にイカを食べ,太平洋北部を中心に分布する。標準和名オオギハクジラ。

〔「オオギハ」は「扇歯(おうぎは)」の誤記による〕

おうぎ-ばこ【扇箱】🔗⭐🔉

おうぎ-ばこ アフギ― [3] 【扇箱】

扇を入れる箱。江戸時代には,足付きの台に載せて,祝いの贈り物とした。

おうぎ-ばしょう【扇芭蕉】🔗⭐🔉

おうぎ-ばしょう アフギ―セウ [4] 【扇芭蕉】

タビビトノキの別名。

おうぎ-ばら【扇腹】🔗⭐🔉

おうぎ-ばら アフギ― [0] 【扇腹】

江戸時代の武士に対する刑罰の一。前に置かれた三方(サンボウ)にのせた扇をとって礼をすると同時に介錯人(カイシヤクニン)が首をきる。扇子腹(センスバラ)。

おうぎ-ひき【扇引き】🔗⭐🔉

おうぎ-ひき アフギ― 【扇引き】

(1)扇にひもなどをつけ,籤引きのようにしてとらせる遊戯。「―などして/讃岐典侍日記」

(2)一本の扇の両端を二人が親指と人差し指とで挟んで引き合う遊び。扇相撲。「よい年をして,螺(バイ)まはし,―/浮世草子・一代男 5」

おうぎ-びょうし【扇拍子】🔗⭐🔉

おうぎ-びょうし アフギビヤウ― [4] 【扇拍子】

扇でてのひらや膝などを打ち鳴らして,拍子をとること。

おうぎ-ぼね【扇骨】🔗⭐🔉

おうぎ-ぼね アフギ― [0] 【扇骨】

扇の芯(シン)に用いる細く薄い竹。

おうぎ-や-ぞめ【扇屋染(め)】🔗⭐🔉

おうぎ-や-ぞめ アフギ― [0] 【扇屋染(め)】

丸・四角・扇・菱(ヒシ)などの形を染め残し,その部分に花鳥などの模様を染めたもの。江戸中期に流行。

せん-か【扇架】🔗⭐🔉

せん-か [1] 【扇架】

⇒扇(オウギ)掛(カ)け

せん-がん【扇眼】🔗⭐🔉

せん-がん [0] 【扇眼】

扇のかなめ。

せん-き【扇起・煽起】🔗⭐🔉

せん-き [1] 【扇起・煽起】 (名)スル

扇動して行動を起こさせること。「風俗を傷敗し若くは禍乱を―する/三酔人経綸問答(兆民)」

せん-けい【扇形】🔗⭐🔉

せん-けい [0] 【扇形】

(1)扇を開いたような形。おうぎがた。扇状。

(2)〔数〕

⇒おうぎがた(扇形)

せんけい-グラフ【扇形―】🔗⭐🔉

せんけい-グラフ [5] 【扇形―】

⇒円グラフ(1)

せん-じょう【扇状】🔗⭐🔉

せん-じょう ―ジヤウ [0] 【扇状】

扇を開いた形。

せんじょう-ち【扇状地】🔗⭐🔉

せんじょう-ち ―ジヤウ― [3] 【扇状地】

河川が山地から低地に移り,流れがゆるやかになる所に堆積物が積もってできる扇形の地形。

せん-じょう【扇情・煽情】🔗⭐🔉

せん-じょう ―ジヤウ [0] 【扇情・煽情】

感情や欲望・情欲をあおり立てること。

せんじょう-てき【扇情的】🔗⭐🔉

せんじょう-てき ―ジヤウ― [0] 【扇情的】 (形動)

欲望や情欲をあおり立てるさま。「―なポスター」

せん-す【扇子】🔗⭐🔉

せん-す [0] 【扇子】

おうぎ。[季]夏。

せんす-ぐるま【扇子車】🔗⭐🔉

せんす-ぐるま [4] 【扇子車】

棟上(ムネア)げ式のときに棟に置く飾り。扇を三つ開いて円形にし,棒の先に取り付けたもの。

せんす-ばら【扇子腹】🔗⭐🔉

せんす-ばら [0] 【扇子腹】

「おうぎばら(扇腹)」に同じ。

せん-どう【扇動・煽動】🔗⭐🔉

せん-どう [0] 【扇動・煽動】 (名)スル

(1)人をあおり立てて,ある行動を起こすように刺激を与えること。あおり。「―されて暴徒と化した大衆」

(2)〔法〕 他人に特定の行為を実行させるため,その決意を生じさせ,またはすでに生じている決意を助長するような勢いのある刺激を与えること。あおり行為。

せんぷう-き【扇風機】🔗⭐🔉

せんぷう-き [3] 【扇風機】

小型のモーターで数枚の羽根を回して風を起こし,涼をとる電気器具。[季]夏。《―大きな翼をやすめたり/山口誓子》

せん-めん【扇面】🔗⭐🔉

せん-めん [0][3] 【扇面】

おうぎの地紙。また,おうぎの紙の面。

せんめん-しゃきょう【扇面写経】🔗⭐🔉

せんめん-しゃきょう ―キヤウ [5] 【扇面写経】

扇面形の料紙に書き写した経。

せんめん-びょうぶ【扇面屏風】🔗⭐🔉

せんめん-びょうぶ ―ビヤウ― [5] 【扇面屏風】

書画を描いた扇面形の紙を貼り付けた屏風。

せんめん-ほけきょう【扇面法華経】🔗⭐🔉

せんめん-ほけきょう ―キヤウ 【扇面法華経】

扇面形の料紙に法華経八巻と開結経の無量義経・観普賢経各一巻を書写した装飾経。一〇帖。金銀切箔(キリハク)などを散らした地紙には,自然風物や平安末期の風俗などが描かれている。六帖が大阪四天王寺などに現存。国宝。

あおぐ【扇ぐ】(和英)🔗⭐🔉

あおぐ【扇ぐ】

fan.→英和

おうぎ【扇】(和英)🔗⭐🔉

おうぎ【扇】

a (folding) fan.〜であおぐ fan oneself.〜形の fan-shaped.

せんけい【扇形】(和英)🔗⭐🔉

せんけい【扇形】

《数》a sector.→英和

せんす【扇子】(和英)🔗⭐🔉

せんす【扇子】

せんどう【扇動】(和英)🔗⭐🔉

せんぷうき【扇風機】(和英)🔗⭐🔉

せんぷうき【扇風機】

a fan[an electric fan].→英和

大辞林に「扇」で始まるの検索結果 1-61。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。