複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (68)

あおぎ‐た・てる【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】アフギ‥🔗⭐🔉

あおぎ‐た・てる【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】アフギ‥

〔他下一〕[文]あふぎた・つ(下二)

①むやみにあおぐ。

②おだてる。煽動せんどうする。浄瑠璃、十二段「牛若を―・て」

あお・ぐ【扇ぐ・煽ぐ】アフグ🔗⭐🔉

あお・ぐ【扇ぐ・煽ぐ】アフグ

〔他五〕

扇子や団扇うちわなどを動かして風を出す。

おうぎ【扇】アフギ🔗⭐🔉

おうぎ【扇】アフギ

①あおいで風を起こし涼をとる具。また、礼用や舞踊の具とする。中国の団扇うちわに対し、平安前期日本で作り始める。桧扇ひおうぎと蝙蝠かわほり扇とがあり、それぞれ冬扇・夏扇ともいう。後者は幾本かの竹・木・鉄などを骨とし、その元を要かなめで綴り合わせて軸とし、広げて紙を張り、折畳みのできるようにしたもの。すえひろ。せんす。〈[季]夏〉。万葉集9「―放たず山に住む人」。「―をかざす」

②紋所の名。扇を図案化したもの。

扇

⇒おうぎ‐あみ【扇網】

⇒おうぎ‐あわせ【扇合】

⇒おうぎ‐いか【扇紙鳶】

⇒おうぎ‐うり【扇売】

⇒おうぎ‐おとし【扇落し】

⇒おうぎ‐おり【扇折り】

⇒おうぎ‐がい【扇貝】

⇒おうぎ‐がき【扇垣】

⇒おうぎ‐かけ【扇掛け】

⇒おうぎ‐がた【扇形】

⇒おうぎがた‐はぐるま【扇形歯車】

⇒おうぎ‐がに【扇蟹】

⇒おうぎ‐がみ【扇紙】

⇒おうぎ‐きり【扇切り】

⇒おうぎ‐ぐるま【扇車】

⇒おうぎ‐ざん【扇算】

⇒おうぎ‐ずもう【扇相撲】

⇒おうぎ‐ぞめ【扇染】

⇒おうぎ‐だけ【扇丈】

⇒おうぎ‐だな【扇棚】

⇒おうぎ‐だるき【扇垂木】

⇒おうぎ‐づくし【扇尽し】

⇒おうぎ‐どもえ【扇巴】

⇒おうぎ‐とり【扇取り】

⇒おうぎ‐ながし【扇流し】

⇒おうぎ‐なり【扇形】

⇒おうぎ‐の‐が【扇の賀】

⇒おうぎ‐の‐しま【扇の島】

⇒おうぎ‐の‐はい【扇の拝】

⇒おうぎ‐の‐まと【扇の的】

⇒おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】

⇒おうぎ‐ばこ【扇箱】

⇒おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】

⇒おうぎ‐ばら【扇腹】

⇒おうぎ‐びき【扇引】

⇒おうぎ‐びょうし【扇拍子】

⇒おうぎ‐ほぞ【扇枘】

⇒おうぎ‐ぼね【扇骨】

⇒おうぎ‐まち【扇襠】

⇒おうぎや‐ぞめ【扇屋染】

⇒扇置く

⇒扇忌々し

⇒扇を請く

⇒扇を鳴らす

⇒おうぎ‐あみ【扇網】

⇒おうぎ‐あわせ【扇合】

⇒おうぎ‐いか【扇紙鳶】

⇒おうぎ‐うり【扇売】

⇒おうぎ‐おとし【扇落し】

⇒おうぎ‐おり【扇折り】

⇒おうぎ‐がい【扇貝】

⇒おうぎ‐がき【扇垣】

⇒おうぎ‐かけ【扇掛け】

⇒おうぎ‐がた【扇形】

⇒おうぎがた‐はぐるま【扇形歯車】

⇒おうぎ‐がに【扇蟹】

⇒おうぎ‐がみ【扇紙】

⇒おうぎ‐きり【扇切り】

⇒おうぎ‐ぐるま【扇車】

⇒おうぎ‐ざん【扇算】

⇒おうぎ‐ずもう【扇相撲】

⇒おうぎ‐ぞめ【扇染】

⇒おうぎ‐だけ【扇丈】

⇒おうぎ‐だな【扇棚】

⇒おうぎ‐だるき【扇垂木】

⇒おうぎ‐づくし【扇尽し】

⇒おうぎ‐どもえ【扇巴】

⇒おうぎ‐とり【扇取り】

⇒おうぎ‐ながし【扇流し】

⇒おうぎ‐なり【扇形】

⇒おうぎ‐の‐が【扇の賀】

⇒おうぎ‐の‐しま【扇の島】

⇒おうぎ‐の‐はい【扇の拝】

⇒おうぎ‐の‐まと【扇の的】

⇒おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】

⇒おうぎ‐ばこ【扇箱】

⇒おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】

⇒おうぎ‐ばら【扇腹】

⇒おうぎ‐びき【扇引】

⇒おうぎ‐びょうし【扇拍子】

⇒おうぎ‐ほぞ【扇枘】

⇒おうぎ‐ぼね【扇骨】

⇒おうぎ‐まち【扇襠】

⇒おうぎや‐ぞめ【扇屋染】

⇒扇置く

⇒扇忌々し

⇒扇を請く

⇒扇を鳴らす

⇒おうぎ‐あみ【扇網】

⇒おうぎ‐あわせ【扇合】

⇒おうぎ‐いか【扇紙鳶】

⇒おうぎ‐うり【扇売】

⇒おうぎ‐おとし【扇落し】

⇒おうぎ‐おり【扇折り】

⇒おうぎ‐がい【扇貝】

⇒おうぎ‐がき【扇垣】

⇒おうぎ‐かけ【扇掛け】

⇒おうぎ‐がた【扇形】

⇒おうぎがた‐はぐるま【扇形歯車】

⇒おうぎ‐がに【扇蟹】

⇒おうぎ‐がみ【扇紙】

⇒おうぎ‐きり【扇切り】

⇒おうぎ‐ぐるま【扇車】

⇒おうぎ‐ざん【扇算】

⇒おうぎ‐ずもう【扇相撲】

⇒おうぎ‐ぞめ【扇染】

⇒おうぎ‐だけ【扇丈】

⇒おうぎ‐だな【扇棚】

⇒おうぎ‐だるき【扇垂木】

⇒おうぎ‐づくし【扇尽し】

⇒おうぎ‐どもえ【扇巴】

⇒おうぎ‐とり【扇取り】

⇒おうぎ‐ながし【扇流し】

⇒おうぎ‐なり【扇形】

⇒おうぎ‐の‐が【扇の賀】

⇒おうぎ‐の‐しま【扇の島】

⇒おうぎ‐の‐はい【扇の拝】

⇒おうぎ‐の‐まと【扇の的】

⇒おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】

⇒おうぎ‐ばこ【扇箱】

⇒おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】

⇒おうぎ‐ばら【扇腹】

⇒おうぎ‐びき【扇引】

⇒おうぎ‐びょうし【扇拍子】

⇒おうぎ‐ほぞ【扇枘】

⇒おうぎ‐ぼね【扇骨】

⇒おうぎ‐まち【扇襠】

⇒おうぎや‐ぞめ【扇屋染】

⇒扇置く

⇒扇忌々し

⇒扇を請く

⇒扇を鳴らす

⇒おうぎ‐あみ【扇網】

⇒おうぎ‐あわせ【扇合】

⇒おうぎ‐いか【扇紙鳶】

⇒おうぎ‐うり【扇売】

⇒おうぎ‐おとし【扇落し】

⇒おうぎ‐おり【扇折り】

⇒おうぎ‐がい【扇貝】

⇒おうぎ‐がき【扇垣】

⇒おうぎ‐かけ【扇掛け】

⇒おうぎ‐がた【扇形】

⇒おうぎがた‐はぐるま【扇形歯車】

⇒おうぎ‐がに【扇蟹】

⇒おうぎ‐がみ【扇紙】

⇒おうぎ‐きり【扇切り】

⇒おうぎ‐ぐるま【扇車】

⇒おうぎ‐ざん【扇算】

⇒おうぎ‐ずもう【扇相撲】

⇒おうぎ‐ぞめ【扇染】

⇒おうぎ‐だけ【扇丈】

⇒おうぎ‐だな【扇棚】

⇒おうぎ‐だるき【扇垂木】

⇒おうぎ‐づくし【扇尽し】

⇒おうぎ‐どもえ【扇巴】

⇒おうぎ‐とり【扇取り】

⇒おうぎ‐ながし【扇流し】

⇒おうぎ‐なり【扇形】

⇒おうぎ‐の‐が【扇の賀】

⇒おうぎ‐の‐しま【扇の島】

⇒おうぎ‐の‐はい【扇の拝】

⇒おうぎ‐の‐まと【扇の的】

⇒おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】

⇒おうぎ‐ばこ【扇箱】

⇒おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】

⇒おうぎ‐ばら【扇腹】

⇒おうぎ‐びき【扇引】

⇒おうぎ‐びょうし【扇拍子】

⇒おうぎ‐ほぞ【扇枘】

⇒おうぎ‐ぼね【扇骨】

⇒おうぎ‐まち【扇襠】

⇒おうぎや‐ぞめ【扇屋染】

⇒扇置く

⇒扇忌々し

⇒扇を請く

⇒扇を鳴らす

おうぎ‐あみ【扇網】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐あみ【扇網】アフギ‥

扇形に開く網。四手網よつであみの類。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐あわせ【扇合】アフギアハセ🔗⭐🔉

おうぎ‐あわせ【扇合】アフギアハセ

物合ものあわせの一種。扇を出しあって、記した詩歌・書風また趣向の良否に関し、判者がその優劣をきめる遊戯。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐いか【扇紙鳶】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐いか【扇紙鳶】アフギ‥

扇形の紙鳶たこ。おうぎだこ。

⇒おうぎ【扇】

○扇置くおうぎおく🔗⭐🔉

○扇置くおうぎおく

秋になって暑さが遠のき、扇を使わなくなること。〈[季]秋〉

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐おとし【扇落し】アフギ‥

①能の舞で、扇をわざと落として拾い上げる所作。

②(→)投扇興とうせんきょうに同じ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐おり【扇折り】アフギヲリ

地紙を折り扇を作ること。また、その人。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がい【扇貝】アフギガヒ

シャコ(硨磲)・ホタテガイ、またはアゲマキの別名。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がき【扇垣】アフギ‥

家や塀の端に扇形に結んだ竹や葭あしで作った垣。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐かけ【扇掛け】アフギ‥

床柱などに、書画などを書いた扇を開いてかけておく具。扇架。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がた【扇形】アフギ‥

①広げた扇の形。おうぎなり。

②〔数〕

⇒せんけい2。

⇒おうぎ【扇】

おうぎがた‐はぐるま【扇形歯車】アフギ‥

(→)セクター歯車に同じ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がに【扇蟹】アフギ‥

オウギガニ科のカニの総称。甲幅0.5〜20センチメートルで日本に約150種が分布。甲は一般に横長の楕円形、または扇形で甲面の模様や突起、毛などが種ごとに特徴的。その一種のオウギガニは、甲は扇形で凹凸があり、幅約3センチメートル。さわると死んだふりをする。房総半島以南の岩礁にすむ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がみ【扇紙】アフギ‥

扇に張る地紙。千載和歌集雑「―に月出してつかはしはべるとて」

⇒おうぎ【扇】

おうぎがやつ【扇谷】アフギ‥

扇谷上杉氏。鎌倉扇谷に住んだので氏とした。上杉重顕に始まる。山内上杉氏と対立。1546年(天文15)朝定の時、北条氏康と戦って敗れ、滅亡した。

おうぎ‐きり【扇切り】アフギ‥

扇を刀の柄頭つかがしらに立てて、その刀を早く抜いて、扇が地に落ちないうちに切るわざ。また、投げつけられた扇を指で払いのけるわざ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぐるま【扇車】アフギ‥

①扇を3面、要かなめを中心に組み合わせた玩具の風車。また、扇子車せんすぐるまのこと。

②紋所の名。折りたたんだ数本の扇を車輪の形にしたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ざん【扇算】アフギ‥

扇を半開にし、その骨の奇数か偶数かによって吉凶を占うこと。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きし【王徽之】ワウ‥

東晋の人。字は子猷。王羲之の第5子。黄門侍郎。のち会稽の山陰(浙江紹興)に隠れ、竹を愛した。( 〜388頃)→此君しくん

おう‐ぎし【王羲之】ワウ‥

東晋の書家。字は逸少。右軍将軍・会稽内史。行書・楷書・草書において古今に冠絶、その子王献之と共に二王と呼ばれる。「蘭亭序」「楽毅論」「十七帖」などの作がある。(307?〜365?)→聖教序しょうぎょうじょ

おうぎしょう【奥義抄】アウ‥セウ

歌学書。3巻付1巻。藤原清輔著。序文に和歌の意義・種類・沿革・効用、歌論・歌集などについて述べ、上巻を式、中・下巻を釈に当てる。

おうぎ‐ずもう【扇相撲】アフギズマフ

(→)扇引おうぎびき2に同じ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぞめ【扇染】アフギ‥

染文様の名。扇の形などの中に花鳥・人物などを染め出すもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だけ【扇丈】アフギ‥

扇の長さ。1尺2寸。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だな【扇棚】アフギ‥

床脇の棚の一形式。

扇棚

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥

放射状に配置した垂木。禅宗様(唐様)建築に用いる。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥

屏風などに扇の形を書き、その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ

紋所の名。扇の地紙形の中に三つ巴を描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥

扇で寸法をはかること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥

①種々の美しい扇を川などに流して遊んだこと。室町時代に始まる。

②文様の名。扇が水に流れるさまを描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥

おうぎがた。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥

夏に行う長寿の祝。

⇒おうぎ【扇】

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥

箏曲。組歌。八橋検校作曲。奥許おくゆるし三曲の一つ。

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥

(扇形であるからいう)長崎港出島でじまの異称。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥

古代朝廷で孟夏の旬しゅんに群臣に扇を賜ったこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥

騎射の挟み物の的まと。竹の串の先に開いた扇を挟んで的とした。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥

(扇を形見に飽かぬ別れをしたという謡曲「班女」の故事から)相愛の男女が再会を約して別れること。浮世草子、好色万金丹「―して乳母に出るもあり」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥

扇を入れる箱。特に、近世、年玉の扇を入れて贈った箱。西鶴織留2「年玉の―をのせたる片へぎ一枚に銭壱文添へて、是をわたし」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ

バショウ科の常緑高木。マダガスカル原産で高さ10メートル内外。バショウに似た大きな葉を扇状に整然とつける。葉柄基部に水を貯え、旅人が切って飲むといわれる。英語名 Traveller's tree 旅人木りょじんぼく。旅人たびびとの木。

おうぎばしょう

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥

放射状に配置した垂木。禅宗様(唐様)建築に用いる。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥

屏風などに扇の形を書き、その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ

紋所の名。扇の地紙形の中に三つ巴を描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥

扇で寸法をはかること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥

①種々の美しい扇を川などに流して遊んだこと。室町時代に始まる。

②文様の名。扇が水に流れるさまを描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥

おうぎがた。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥

夏に行う長寿の祝。

⇒おうぎ【扇】

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥

箏曲。組歌。八橋検校作曲。奥許おくゆるし三曲の一つ。

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥

(扇形であるからいう)長崎港出島でじまの異称。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥

古代朝廷で孟夏の旬しゅんに群臣に扇を賜ったこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥

騎射の挟み物の的まと。竹の串の先に開いた扇を挟んで的とした。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥

(扇を形見に飽かぬ別れをしたという謡曲「班女」の故事から)相愛の男女が再会を約して別れること。浮世草子、好色万金丹「―して乳母に出るもあり」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥

扇を入れる箱。特に、近世、年玉の扇を入れて贈った箱。西鶴織留2「年玉の―をのせたる片へぎ一枚に銭壱文添へて、是をわたし」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ

バショウ科の常緑高木。マダガスカル原産で高さ10メートル内外。バショウに似た大きな葉を扇状に整然とつける。葉柄基部に水を貯え、旅人が切って飲むといわれる。英語名 Traveller's tree 旅人木りょじんぼく。旅人たびびとの木。

おうぎばしょう

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥

江戸時代、武士の刑罰の一種。切腹と斬罪の中間で、三方さんぼうの上の扇を取って戴くと同時に首を斬る。扇子腹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥

①手のひらの上に載せて出した扇を相手が取って打とうとするのを打たれまいとする遊戯。

②扇の両端を指ではさんで互いに引き合う遊戯。おうぎずもう。好色一代男5「よい年をして螺ばいまはし・―」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥

扇で手などを打ち鳴らして拍子を取ること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ほぞ【扇枘】アフギ‥

横断面が台形をしたほぞ。→枘ほぞ(図)。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥

扇の芯しんにする竹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥

袋物などのくくり目を扇形に折り畳んだもの。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゃく【押脚】アフ‥

書画の下部に押す印。

おう‐きゃく【鴨脚】アフ‥

イチョウの漢名。

おう‐ぎゃく【横虐】ワウ‥

道理に従わずほしいままに人をしいたげること。

おう‐ぎゃく【横逆】ワウ‥

わがままで道理に従わないこと。

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥

方形・円形・六角形・菱形などの形の中に花鳥・唐草の類を美しい色で染め出した染文様。江戸中期に流行した。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゅう【王宮】ワウ‥

帝王の住む宮殿。

おう‐きゅう【応急】‥キフ

急場のまにあわせ。「―措置を取る」

⇒おうきゅう‐てあて【応急手当】

おう‐ぎゅう【黄牛】ワウギウ

⇒こうぎゅう

おうきゅう‐てあて【応急手当】‥キフ‥

急病または外傷を受けた時などのさしあたっての手当。

⇒おう‐きゅう【応急】

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥

江戸時代、武士の刑罰の一種。切腹と斬罪の中間で、三方さんぼうの上の扇を取って戴くと同時に首を斬る。扇子腹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥

①手のひらの上に載せて出した扇を相手が取って打とうとするのを打たれまいとする遊戯。

②扇の両端を指ではさんで互いに引き合う遊戯。おうぎずもう。好色一代男5「よい年をして螺ばいまはし・―」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥

扇で手などを打ち鳴らして拍子を取ること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ほぞ【扇枘】アフギ‥

横断面が台形をしたほぞ。→枘ほぞ(図)。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥

扇の芯しんにする竹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥

袋物などのくくり目を扇形に折り畳んだもの。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゃく【押脚】アフ‥

書画の下部に押す印。

おう‐きゃく【鴨脚】アフ‥

イチョウの漢名。

おう‐ぎゃく【横虐】ワウ‥

道理に従わずほしいままに人をしいたげること。

おう‐ぎゃく【横逆】ワウ‥

わがままで道理に従わないこと。

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥

方形・円形・六角形・菱形などの形の中に花鳥・唐草の類を美しい色で染め出した染文様。江戸中期に流行した。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゅう【王宮】ワウ‥

帝王の住む宮殿。

おう‐きゅう【応急】‥キフ

急場のまにあわせ。「―措置を取る」

⇒おうきゅう‐てあて【応急手当】

おう‐ぎゅう【黄牛】ワウギウ

⇒こうぎゅう

おうきゅう‐てあて【応急手当】‥キフ‥

急病または外傷を受けた時などのさしあたっての手当。

⇒おう‐きゅう【応急】

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥

放射状に配置した垂木。禅宗様(唐様)建築に用いる。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥

屏風などに扇の形を書き、その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ

紋所の名。扇の地紙形の中に三つ巴を描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥

扇で寸法をはかること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥

①種々の美しい扇を川などに流して遊んだこと。室町時代に始まる。

②文様の名。扇が水に流れるさまを描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥

おうぎがた。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥

夏に行う長寿の祝。

⇒おうぎ【扇】

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥

箏曲。組歌。八橋検校作曲。奥許おくゆるし三曲の一つ。

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥

(扇形であるからいう)長崎港出島でじまの異称。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥

古代朝廷で孟夏の旬しゅんに群臣に扇を賜ったこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥

騎射の挟み物の的まと。竹の串の先に開いた扇を挟んで的とした。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥

(扇を形見に飽かぬ別れをしたという謡曲「班女」の故事から)相愛の男女が再会を約して別れること。浮世草子、好色万金丹「―して乳母に出るもあり」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥

扇を入れる箱。特に、近世、年玉の扇を入れて贈った箱。西鶴織留2「年玉の―をのせたる片へぎ一枚に銭壱文添へて、是をわたし」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ

バショウ科の常緑高木。マダガスカル原産で高さ10メートル内外。バショウに似た大きな葉を扇状に整然とつける。葉柄基部に水を貯え、旅人が切って飲むといわれる。英語名 Traveller's tree 旅人木りょじんぼく。旅人たびびとの木。

おうぎばしょう

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥

放射状に配置した垂木。禅宗様(唐様)建築に用いる。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥

屏風などに扇の形を書き、その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ

紋所の名。扇の地紙形の中に三つ巴を描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥

扇で寸法をはかること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥

①種々の美しい扇を川などに流して遊んだこと。室町時代に始まる。

②文様の名。扇が水に流れるさまを描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥

おうぎがた。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥

夏に行う長寿の祝。

⇒おうぎ【扇】

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥

箏曲。組歌。八橋検校作曲。奥許おくゆるし三曲の一つ。

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥

(扇形であるからいう)長崎港出島でじまの異称。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥

古代朝廷で孟夏の旬しゅんに群臣に扇を賜ったこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥

騎射の挟み物の的まと。竹の串の先に開いた扇を挟んで的とした。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥

(扇を形見に飽かぬ別れをしたという謡曲「班女」の故事から)相愛の男女が再会を約して別れること。浮世草子、好色万金丹「―して乳母に出るもあり」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥

扇を入れる箱。特に、近世、年玉の扇を入れて贈った箱。西鶴織留2「年玉の―をのせたる片へぎ一枚に銭壱文添へて、是をわたし」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ

バショウ科の常緑高木。マダガスカル原産で高さ10メートル内外。バショウに似た大きな葉を扇状に整然とつける。葉柄基部に水を貯え、旅人が切って飲むといわれる。英語名 Traveller's tree 旅人木りょじんぼく。旅人たびびとの木。

おうぎばしょう

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥

江戸時代、武士の刑罰の一種。切腹と斬罪の中間で、三方さんぼうの上の扇を取って戴くと同時に首を斬る。扇子腹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥

①手のひらの上に載せて出した扇を相手が取って打とうとするのを打たれまいとする遊戯。

②扇の両端を指ではさんで互いに引き合う遊戯。おうぎずもう。好色一代男5「よい年をして螺ばいまはし・―」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥

扇で手などを打ち鳴らして拍子を取ること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ほぞ【扇枘】アフギ‥

横断面が台形をしたほぞ。→枘ほぞ(図)。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥

扇の芯しんにする竹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥

袋物などのくくり目を扇形に折り畳んだもの。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゃく【押脚】アフ‥

書画の下部に押す印。

おう‐きゃく【鴨脚】アフ‥

イチョウの漢名。

おう‐ぎゃく【横虐】ワウ‥

道理に従わずほしいままに人をしいたげること。

おう‐ぎゃく【横逆】ワウ‥

わがままで道理に従わないこと。

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥

方形・円形・六角形・菱形などの形の中に花鳥・唐草の類を美しい色で染め出した染文様。江戸中期に流行した。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゅう【王宮】ワウ‥

帝王の住む宮殿。

おう‐きゅう【応急】‥キフ

急場のまにあわせ。「―措置を取る」

⇒おうきゅう‐てあて【応急手当】

おう‐ぎゅう【黄牛】ワウギウ

⇒こうぎゅう

おうきゅう‐てあて【応急手当】‥キフ‥

急病または外傷を受けた時などのさしあたっての手当。

⇒おう‐きゅう【応急】

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥

江戸時代、武士の刑罰の一種。切腹と斬罪の中間で、三方さんぼうの上の扇を取って戴くと同時に首を斬る。扇子腹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥

①手のひらの上に載せて出した扇を相手が取って打とうとするのを打たれまいとする遊戯。

②扇の両端を指ではさんで互いに引き合う遊戯。おうぎずもう。好色一代男5「よい年をして螺ばいまはし・―」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥

扇で手などを打ち鳴らして拍子を取ること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ほぞ【扇枘】アフギ‥

横断面が台形をしたほぞ。→枘ほぞ(図)。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥

扇の芯しんにする竹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥

袋物などのくくり目を扇形に折り畳んだもの。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゃく【押脚】アフ‥

書画の下部に押す印。

おう‐きゃく【鴨脚】アフ‥

イチョウの漢名。

おう‐ぎゃく【横虐】ワウ‥

道理に従わずほしいままに人をしいたげること。

おう‐ぎゃく【横逆】ワウ‥

わがままで道理に従わないこと。

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥

方形・円形・六角形・菱形などの形の中に花鳥・唐草の類を美しい色で染め出した染文様。江戸中期に流行した。

⇒おうぎ【扇】

おう‐きゅう【王宮】ワウ‥

帝王の住む宮殿。

おう‐きゅう【応急】‥キフ

急場のまにあわせ。「―措置を取る」

⇒おうきゅう‐てあて【応急手当】

おう‐ぎゅう【黄牛】ワウギウ

⇒こうぎゅう

おうきゅう‐てあて【応急手当】‥キフ‥

急病または外傷を受けた時などのさしあたっての手当。

⇒おう‐きゅう【応急】

おうぎ‐おとし【扇落し】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐おとし【扇落し】アフギ‥

①能の舞で、扇をわざと落として拾い上げる所作。

②(→)投扇興とうせんきょうに同じ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐おり【扇折り】アフギヲリ🔗⭐🔉

おうぎ‐おり【扇折り】アフギヲリ

地紙を折り扇を作ること。また、その人。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がい【扇貝】アフギガヒ🔗⭐🔉

おうぎ‐がい【扇貝】アフギガヒ

シャコ(硨磲)・ホタテガイ、またはアゲマキの別名。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がき【扇垣】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐がき【扇垣】アフギ‥

家や塀の端に扇形に結んだ竹や葭あしで作った垣。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐かけ【扇掛け】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐かけ【扇掛け】アフギ‥

床柱などに、書画などを書いた扇を開いてかけておく具。扇架。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がに【扇蟹】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐がに【扇蟹】アフギ‥

オウギガニ科のカニの総称。甲幅0.5〜20センチメートルで日本に約150種が分布。甲は一般に横長の楕円形、または扇形で甲面の模様や突起、毛などが種ごとに特徴的。その一種のオウギガニは、甲は扇形で凹凸があり、幅約3センチメートル。さわると死んだふりをする。房総半島以南の岩礁にすむ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐がみ【扇紙】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐がみ【扇紙】アフギ‥

扇に張る地紙。千載和歌集雑「―に月出してつかはしはべるとて」

⇒おうぎ【扇】

おうぎがやつ【扇谷】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎがやつ【扇谷】アフギ‥

扇谷上杉氏。鎌倉扇谷に住んだので氏とした。上杉重顕に始まる。山内上杉氏と対立。1546年(天文15)朝定の時、北条氏康と戦って敗れ、滅亡した。

おうぎ‐きり【扇切り】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐きり【扇切り】アフギ‥

扇を刀の柄頭つかがしらに立てて、その刀を早く抜いて、扇が地に落ちないうちに切るわざ。また、投げつけられた扇を指で払いのけるわざ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぐるま【扇車】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ぐるま【扇車】アフギ‥

①扇を3面、要かなめを中心に組み合わせた玩具の風車。また、扇子車せんすぐるまのこと。

②紋所の名。折りたたんだ数本の扇を車輪の形にしたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ざん【扇算】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ざん【扇算】アフギ‥

扇を半開にし、その骨の奇数か偶数かによって吉凶を占うこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ずもう【扇相撲】アフギズマフ🔗⭐🔉

おうぎ‐ずもう【扇相撲】アフギズマフ

(→)扇引おうぎびき2に同じ。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぞめ【扇染】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ぞめ【扇染】アフギ‥

染文様の名。扇の形などの中に花鳥・人物などを染め出すもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だけ【扇丈】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐だけ【扇丈】アフギ‥

扇の長さ。1尺2寸。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だな【扇棚】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐だな【扇棚】アフギ‥

床脇の棚の一形式。

扇棚

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐だるき【扇垂木】アフギ‥

放射状に配置した垂木。禅宗様(唐様)建築に用いる。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐づくし【扇尽し】アフギ‥

屏風などに扇の形を書き、その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ🔗⭐🔉

おうぎ‐どもえ【扇巴】アフギドモヱ

紋所の名。扇の地紙形の中に三つ巴を描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐とり【扇取り】アフギ‥

扇で寸法をはかること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ながし【扇流し】アフギ‥

①種々の美しい扇を川などに流して遊んだこと。室町時代に始まる。

②文様の名。扇が水に流れるさまを描いたもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐なり【扇形】アフギ‥

おうぎがた。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐の‐が【扇の賀】アフギ‥

夏に行う長寿の祝。

⇒おうぎ【扇】

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎのきょく【扇の曲】アフギ‥

箏曲。組歌。八橋検校作曲。奥許おくゆるし三曲の一つ。

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐の‐しま【扇の島】アフギ‥

(扇形であるからいう)長崎港出島でじまの異称。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐の‐はい【扇の拝】アフギ‥

古代朝廷で孟夏の旬しゅんに群臣に扇を賜ったこと。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐の‐まと【扇の的】アフギ‥

騎射の挟み物の的まと。竹の串の先に開いた扇を挟んで的とした。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐の‐わかれ【扇の別れ】アフギ‥

(扇を形見に飽かぬ別れをしたという謡曲「班女」の故事から)相愛の男女が再会を約して別れること。浮世草子、好色万金丹「―して乳母に出るもあり」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ばこ【扇箱】アフギ‥

扇を入れる箱。特に、近世、年玉の扇を入れて贈った箱。西鶴織留2「年玉の―をのせたる片へぎ一枚に銭壱文添へて、是をわたし」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ🔗⭐🔉

おうぎ‐ばしょう【扇芭蕉】アフギ‥セウ

バショウ科の常緑高木。マダガスカル原産で高さ10メートル内外。バショウに似た大きな葉を扇状に整然とつける。葉柄基部に水を貯え、旅人が切って飲むといわれる。英語名 Traveller's tree 旅人木りょじんぼく。旅人たびびとの木。

おうぎばしょう

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ばら【扇腹】アフギ‥

江戸時代、武士の刑罰の一種。切腹と斬罪の中間で、三方さんぼうの上の扇を取って戴くと同時に首を斬る。扇子腹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐びき【扇引】アフギ‥

①手のひらの上に載せて出した扇を相手が取って打とうとするのを打たれまいとする遊戯。

②扇の両端を指ではさんで互いに引き合う遊戯。おうぎずもう。好色一代男5「よい年をして螺ばいまはし・―」

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐びょうし【扇拍子】アフギビヤウ‥

扇で手などを打ち鳴らして拍子を取ること。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐ぼね【扇骨】アフギ‥

扇の芯しんにする竹。

⇒おうぎ【扇】

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎ‐まち【扇襠】アフギ‥

袋物などのくくり目を扇形に折り畳んだもの。

⇒おうぎ【扇】

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥🔗⭐🔉

おうぎや‐ぞめ【扇屋染】アフギ‥

方形・円形・六角形・菱形などの形の中に花鳥・唐草の類を美しい色で染め出した染文様。江戸中期に流行した。

⇒おうぎ【扇】

○扇忌々しおうぎゆゆし🔗⭐🔉

○扇忌々しおうぎゆゆし

(班婕妤はんしょうよの故事により、男女間で扇を取り交わすことを忌むべきこととしたことから)扇は不吉だ、という意。→秋の扇

⇒おうぎ【扇】

おう‐ぎょう【王業】ワウゲフ

国王の国家統治の大業。〈日葡辞書〉

おう‐ぎょう【横行】ワウギヤウ

①よこざまに行くこと。また、気ままに歩くこと。

②ほしいままにふるまうこと。おうこう。日葡辞書「ワウギャウナヒト」

おう‐きょく【枉曲】ワウ‥

①事実をねじまげること。

②よこしまなこと。邪曲。

おう‐ぎょく【黄玉】ワウ‥

フッ素を含むアルミニウムのケイ酸塩鉱物。斜方晶系の柱状の結晶で、柱面に、縦に平行な条線があり、直角方向に劈開へきかいが発達する。質硬く脆く、透明または半透明で、諸色あるが、黄色のものは宝石として用いる。硬度8。トパーズ。

黄玉(1)

撮影:関戸 勇

黄玉(2)

撮影:関戸 勇

黄玉(2)

撮影:関戸 勇

黄玉(3)

撮影:関戸 勇

黄玉(3)

撮影:関戸 勇

黄玉(原石)

撮影:関戸 勇

黄玉(原石)

撮影:関戸 勇

おうきょ‐でら【応挙寺】

大乗寺の俗称。

おうきょ‐でら【応挙寺】

大乗寺の俗称。

黄玉(2)

撮影:関戸 勇

黄玉(2)

撮影:関戸 勇

黄玉(3)

撮影:関戸 勇

黄玉(3)

撮影:関戸 勇

黄玉(原石)

撮影:関戸 勇

黄玉(原石)

撮影:関戸 勇

おうきょ‐でら【応挙寺】

大乗寺の俗称。

おうきょ‐でら【応挙寺】

大乗寺の俗称。

○扇を請くおうぎをうく🔗⭐🔉

○扇を請くおうぎをうく

奥義の伝授の証としてその流儀の扇を受ける。

⇒おうぎ【扇】

○扇を鳴らすおうぎをならす🔗⭐🔉

○扇を鳴らすおうぎをならす

人を呼んだり、歌の拍子を取ったりする時の動作。

⇒おうぎ【扇】

おう‐く【横句】ワウ‥

いつわりの文句。

おう‐ぐ【応供】

〔仏〕(梵語arhat(阿羅漢)の訳)人天にんでんの供養を受けるに値する者の意。もともと仏の称号であったが、後に部派仏教の聖者を指すようになった。→阿羅漢

おう‐ぐう【王宮】ワウ‥

⇒おうきゅう。〈日葡辞書〉

おう‐くつ【枉屈】ワウ‥

①貴人が身を屈しへりくだって来訪すること。

②抑えつけられて屈服すること。無実の罪におとされること。清水紫琴、泣て愛する姉妹に告ぐ「儂等婦人も亦出来得るだけの力を尽して此この―を脱する様に致さねばならぬことなり」

おう‐くっこうせい【横屈光性】ワウ‥クワウ‥

〔生〕植物体の一部が光の当たる方向と直角になるように屈曲する性質。一般に葉はこれを示す。横光性。横日性おうじつせい。側面光屈性。

おうくつまら【央掘摩羅】アウ‥

(Aṅgulimāla パーリ)仏弟子の一人。初め邪教を信奉し、999人を殺してその指を髪飾りとしていたが、一千人目に母を殺そうとした時、釈尊が憐れんで教化し、弟子とした。指鬘外道しまんげどう。

おう‐け【王気】ワウ‥

帝位につくべき相。皇族らしい気品。狭衣物語2「これは今より様ことに―さへつかせ給へる様にて」

⇒おうけ‐づ・く【王気付く】

おう‐け【王家】ワウ‥

帝王の家。また、その一族。また特に、神祇伯白川家の称。

おう‐げ【応化】

(オウケとも)仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うためにいろいろに姿をかえて出現すること。応現。応作。

⇒おうげ‐りしょう【応化利生】

おう‐けい【王卿】ワウ‥

王と公卿。

おう‐けい【往詣】ワウ‥

神仏に参詣すること。

おう‐けい【殃慶】アウ‥

わざわいとよろこび。

おう‐けい【黄経】ワウ‥

⇒こうけい

おう‐げき【横撃】ワウ‥

よこあいから攻撃すること。側面攻撃。また、よこざまになぐること。

おう‐けつ【横穴】ワウ‥

⇒よこあな

おう‐けつ【甌穴】

急流の河床の岩石面に生じた鍋状の穴。くぼみに入った石が渦流で回転して岩をけずったもの。かめ穴。ポットホール。

都城 甌穴

撮影:山梨勝弘

おう‐けつえん【黄血塩】ワウ‥

ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの別称。

おうけ‐づ・く【王気付く】ワウ‥

〔自四〕

貴い様子に見える。品位があってけだかく見える。とりかへばや「春宮は…御かたちなども―・きてけだかく」

⇒おう‐け【王気】

おうげ‐りしょう【応化利生】‥シヤウ

(「利生」は利益衆生の意)仏・菩薩が応化して衆生を仏道に入らせ利益を与えること。

⇒おう‐げ【応化】

おう‐けん【王建】ワウ‥

高麗の太祖。松岳(開城)の人。高麗を建国、935年新羅を併合、翌年、後百済ごくだらを従えて半島を統一。仏教を崇信。(在位918〜943)(877〜943)

おう‐けん【王権】ワウ‥

国王の権力。王者の権勢。

⇒おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】

おう‐げん【王言】ワウ‥

国王の言。綸言りんげん。

おう‐げん【応現】

〔仏〕(→)応化おうげに同じ。

おう‐げん【横言】ワウ‥

道理にはずれた勝手きままな言葉。

おう‐げん【横痃】ワウ‥

横根よこねのこと。

おう‐げんき【王原祁】ワウ‥

清初の画家。四王の一人。字は茂京。時敏の孫。江蘇の人。山水画に秀で宮廷にも仕えた。(1642〜1715)

おう‐けんし【王献之】ワウ‥

東晋の書家。字は子敬。楷書・草書に長じ、王羲之の第7子で、父と共に二王と呼ばれる。(344〜388)

おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】ワウ‥

(→)帝王神権説に同じ。

⇒おう‐けん【王権】

おうこ【朸・枴】アフコ

⇒おうご

おう‐こ【往古】ワウ‥

(古くはオウゴとも)遠い過去。おおむかし。平家物語7「彼の水海は―の淵にあらず」。日葡辞書「ワウゴカライマニイタルマデ」

おう‐こ【枉顧】ワウ‥

(枉屈下顧の略。尊貴の身を枉まげて卑しいものを顧みる意)貴人が来訪することの尊敬語。枉駕。

おうご【朸・枴】アフゴ

(オウコとも)物を荷になう棒。てんびんぼう。和歌で「会ふ期」にかける。古今和歌集雑体「人恋ふる事を重荷と荷になひもて―なきこそわびしかりけれ」

⇒おうご‐だめ【朸撓め】

おう‐ご【会ふ期】アフ‥

面会する時。人にあう機会。後撰和歌集恋「みるめ刈るなぎさやいづこ―なみ」

おう‐ご【応護・擁護】

〔仏〕衆生しゅじょうの祈願に応じて仏・菩薩がこれをまもること。

おう‐ご【押後・押伍】アフ‥

軍陣のあとおさえ。あとぞなえ。

おう‐ご【鶯語】アウ‥

鶯のなきごえ。

おう‐こう【王公】ワウ‥

①王と公。王族と公族。

②身分の高い人。

⇒おうこうけ‐きはん【王公家軌範】

⇒おうこう‐ぞく【王公族】

おう‐こう【王后】ワウ‥

きさき。皇后。

おう‐こう【王侯】ワウ‥

王と諸侯。「―貴族」

⇒王侯将相寧ぞ種あらんや

⇒王侯に事えずその事を高尚にす

おう‐こう【往航】ワウカウ

船や飛行機の、目的地に向かっての航行。

おう‐こう【横行】ワウカウ

①よこざまに歩くこと。

②勝手気ままにおし歩くこと、また、ふるまうこと。

③みだりにはびこること。「金権政治が―する」

⇒おうこう‐かっぽ【横行闊歩】

⇒おうこう‐の‐かいし【横行の介士】

おう‐こう【鶯簧】アウクワウ

鶯の鳴き声の美しさを笙しょうの簧したにたとえていう語。鶯の声。

おうこう‐かっぽ【横行闊歩】ワウカウクワツ‥

人に遠慮せず、威張って歩くこと。傍若無人に振る舞うこと。

⇒おう‐こう【横行】

おうこうけ‐きはん【王公家軌範】ワウ‥

王公族の身分・財産に関する法典。1926年(大正15)皇室令として公布。日本国憲法施行と共に廃止。

⇒おう‐こう【王公】

おうごう‐じ【応其寺】

和歌山県橋本市にある真言宗の寺。天正(1573〜1592)年間、木食応其もくじきおうごの開基。

おう‐けつえん【黄血塩】ワウ‥

ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの別称。

おうけ‐づ・く【王気付く】ワウ‥

〔自四〕

貴い様子に見える。品位があってけだかく見える。とりかへばや「春宮は…御かたちなども―・きてけだかく」

⇒おう‐け【王気】

おうげ‐りしょう【応化利生】‥シヤウ

(「利生」は利益衆生の意)仏・菩薩が応化して衆生を仏道に入らせ利益を与えること。

⇒おう‐げ【応化】

おう‐けん【王建】ワウ‥

高麗の太祖。松岳(開城)の人。高麗を建国、935年新羅を併合、翌年、後百済ごくだらを従えて半島を統一。仏教を崇信。(在位918〜943)(877〜943)

おう‐けん【王権】ワウ‥

国王の権力。王者の権勢。

⇒おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】

おう‐げん【王言】ワウ‥

国王の言。綸言りんげん。

おう‐げん【応現】

〔仏〕(→)応化おうげに同じ。

おう‐げん【横言】ワウ‥

道理にはずれた勝手きままな言葉。

おう‐げん【横痃】ワウ‥

横根よこねのこと。

おう‐げんき【王原祁】ワウ‥

清初の画家。四王の一人。字は茂京。時敏の孫。江蘇の人。山水画に秀で宮廷にも仕えた。(1642〜1715)

おう‐けんし【王献之】ワウ‥

東晋の書家。字は子敬。楷書・草書に長じ、王羲之の第7子で、父と共に二王と呼ばれる。(344〜388)

おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】ワウ‥

(→)帝王神権説に同じ。

⇒おう‐けん【王権】

おうこ【朸・枴】アフコ

⇒おうご

おう‐こ【往古】ワウ‥

(古くはオウゴとも)遠い過去。おおむかし。平家物語7「彼の水海は―の淵にあらず」。日葡辞書「ワウゴカライマニイタルマデ」

おう‐こ【枉顧】ワウ‥

(枉屈下顧の略。尊貴の身を枉まげて卑しいものを顧みる意)貴人が来訪することの尊敬語。枉駕。

おうご【朸・枴】アフゴ

(オウコとも)物を荷になう棒。てんびんぼう。和歌で「会ふ期」にかける。古今和歌集雑体「人恋ふる事を重荷と荷になひもて―なきこそわびしかりけれ」

⇒おうご‐だめ【朸撓め】

おう‐ご【会ふ期】アフ‥

面会する時。人にあう機会。後撰和歌集恋「みるめ刈るなぎさやいづこ―なみ」

おう‐ご【応護・擁護】

〔仏〕衆生しゅじょうの祈願に応じて仏・菩薩がこれをまもること。

おう‐ご【押後・押伍】アフ‥

軍陣のあとおさえ。あとぞなえ。

おう‐ご【鶯語】アウ‥

鶯のなきごえ。

おう‐こう【王公】ワウ‥

①王と公。王族と公族。

②身分の高い人。

⇒おうこうけ‐きはん【王公家軌範】

⇒おうこう‐ぞく【王公族】

おう‐こう【王后】ワウ‥

きさき。皇后。

おう‐こう【王侯】ワウ‥

王と諸侯。「―貴族」

⇒王侯将相寧ぞ種あらんや

⇒王侯に事えずその事を高尚にす

おう‐こう【往航】ワウカウ

船や飛行機の、目的地に向かっての航行。

おう‐こう【横行】ワウカウ

①よこざまに歩くこと。

②勝手気ままにおし歩くこと、また、ふるまうこと。

③みだりにはびこること。「金権政治が―する」

⇒おうこう‐かっぽ【横行闊歩】

⇒おうこう‐の‐かいし【横行の介士】

おう‐こう【鶯簧】アウクワウ

鶯の鳴き声の美しさを笙しょうの簧したにたとえていう語。鶯の声。

おうこう‐かっぽ【横行闊歩】ワウカウクワツ‥

人に遠慮せず、威張って歩くこと。傍若無人に振る舞うこと。

⇒おう‐こう【横行】

おうこうけ‐きはん【王公家軌範】ワウ‥

王公族の身分・財産に関する法典。1926年(大正15)皇室令として公布。日本国憲法施行と共に廃止。

⇒おう‐こう【王公】

おうごう‐じ【応其寺】

和歌山県橋本市にある真言宗の寺。天正(1573〜1592)年間、木食応其もくじきおうごの開基。

おう‐けつえん【黄血塩】ワウ‥

ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの別称。

おうけ‐づ・く【王気付く】ワウ‥

〔自四〕

貴い様子に見える。品位があってけだかく見える。とりかへばや「春宮は…御かたちなども―・きてけだかく」

⇒おう‐け【王気】

おうげ‐りしょう【応化利生】‥シヤウ

(「利生」は利益衆生の意)仏・菩薩が応化して衆生を仏道に入らせ利益を与えること。

⇒おう‐げ【応化】

おう‐けん【王建】ワウ‥

高麗の太祖。松岳(開城)の人。高麗を建国、935年新羅を併合、翌年、後百済ごくだらを従えて半島を統一。仏教を崇信。(在位918〜943)(877〜943)

おう‐けん【王権】ワウ‥

国王の権力。王者の権勢。

⇒おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】

おう‐げん【王言】ワウ‥

国王の言。綸言りんげん。

おう‐げん【応現】

〔仏〕(→)応化おうげに同じ。

おう‐げん【横言】ワウ‥

道理にはずれた勝手きままな言葉。

おう‐げん【横痃】ワウ‥

横根よこねのこと。

おう‐げんき【王原祁】ワウ‥

清初の画家。四王の一人。字は茂京。時敏の孫。江蘇の人。山水画に秀で宮廷にも仕えた。(1642〜1715)

おう‐けんし【王献之】ワウ‥

東晋の書家。字は子敬。楷書・草書に長じ、王羲之の第7子で、父と共に二王と呼ばれる。(344〜388)

おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】ワウ‥

(→)帝王神権説に同じ。

⇒おう‐けん【王権】

おうこ【朸・枴】アフコ

⇒おうご

おう‐こ【往古】ワウ‥

(古くはオウゴとも)遠い過去。おおむかし。平家物語7「彼の水海は―の淵にあらず」。日葡辞書「ワウゴカライマニイタルマデ」

おう‐こ【枉顧】ワウ‥

(枉屈下顧の略。尊貴の身を枉まげて卑しいものを顧みる意)貴人が来訪することの尊敬語。枉駕。

おうご【朸・枴】アフゴ

(オウコとも)物を荷になう棒。てんびんぼう。和歌で「会ふ期」にかける。古今和歌集雑体「人恋ふる事を重荷と荷になひもて―なきこそわびしかりけれ」

⇒おうご‐だめ【朸撓め】

おう‐ご【会ふ期】アフ‥

面会する時。人にあう機会。後撰和歌集恋「みるめ刈るなぎさやいづこ―なみ」

おう‐ご【応護・擁護】

〔仏〕衆生しゅじょうの祈願に応じて仏・菩薩がこれをまもること。

おう‐ご【押後・押伍】アフ‥

軍陣のあとおさえ。あとぞなえ。

おう‐ご【鶯語】アウ‥

鶯のなきごえ。

おう‐こう【王公】ワウ‥

①王と公。王族と公族。

②身分の高い人。

⇒おうこうけ‐きはん【王公家軌範】

⇒おうこう‐ぞく【王公族】

おう‐こう【王后】ワウ‥

きさき。皇后。

おう‐こう【王侯】ワウ‥

王と諸侯。「―貴族」

⇒王侯将相寧ぞ種あらんや

⇒王侯に事えずその事を高尚にす

おう‐こう【往航】ワウカウ

船や飛行機の、目的地に向かっての航行。

おう‐こう【横行】ワウカウ

①よこざまに歩くこと。

②勝手気ままにおし歩くこと、また、ふるまうこと。

③みだりにはびこること。「金権政治が―する」

⇒おうこう‐かっぽ【横行闊歩】

⇒おうこう‐の‐かいし【横行の介士】

おう‐こう【鶯簧】アウクワウ

鶯の鳴き声の美しさを笙しょうの簧したにたとえていう語。鶯の声。

おうこう‐かっぽ【横行闊歩】ワウカウクワツ‥

人に遠慮せず、威張って歩くこと。傍若無人に振る舞うこと。

⇒おう‐こう【横行】

おうこうけ‐きはん【王公家軌範】ワウ‥

王公族の身分・財産に関する法典。1926年(大正15)皇室令として公布。日本国憲法施行と共に廃止。

⇒おう‐こう【王公】

おうごう‐じ【応其寺】

和歌山県橋本市にある真言宗の寺。天正(1573〜1592)年間、木食応其もくじきおうごの開基。

おう‐けつえん【黄血塩】ワウ‥

ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの別称。

おうけ‐づ・く【王気付く】ワウ‥

〔自四〕

貴い様子に見える。品位があってけだかく見える。とりかへばや「春宮は…御かたちなども―・きてけだかく」

⇒おう‐け【王気】

おうげ‐りしょう【応化利生】‥シヤウ

(「利生」は利益衆生の意)仏・菩薩が応化して衆生を仏道に入らせ利益を与えること。

⇒おう‐げ【応化】

おう‐けん【王建】ワウ‥

高麗の太祖。松岳(開城)の人。高麗を建国、935年新羅を併合、翌年、後百済ごくだらを従えて半島を統一。仏教を崇信。(在位918〜943)(877〜943)

おう‐けん【王権】ワウ‥

国王の権力。王者の権勢。

⇒おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】

おう‐げん【王言】ワウ‥

国王の言。綸言りんげん。

おう‐げん【応現】

〔仏〕(→)応化おうげに同じ。

おう‐げん【横言】ワウ‥

道理にはずれた勝手きままな言葉。

おう‐げん【横痃】ワウ‥

横根よこねのこと。

おう‐げんき【王原祁】ワウ‥

清初の画家。四王の一人。字は茂京。時敏の孫。江蘇の人。山水画に秀で宮廷にも仕えた。(1642〜1715)

おう‐けんし【王献之】ワウ‥

東晋の書家。字は子敬。楷書・草書に長じ、王羲之の第7子で、父と共に二王と呼ばれる。(344〜388)

おうけん‐しんじゅ‐せつ【王権神授説】ワウ‥

(→)帝王神権説に同じ。

⇒おう‐けん【王権】

おうこ【朸・枴】アフコ

⇒おうご

おう‐こ【往古】ワウ‥

(古くはオウゴとも)遠い過去。おおむかし。平家物語7「彼の水海は―の淵にあらず」。日葡辞書「ワウゴカライマニイタルマデ」

おう‐こ【枉顧】ワウ‥

(枉屈下顧の略。尊貴の身を枉まげて卑しいものを顧みる意)貴人が来訪することの尊敬語。枉駕。

おうご【朸・枴】アフゴ

(オウコとも)物を荷になう棒。てんびんぼう。和歌で「会ふ期」にかける。古今和歌集雑体「人恋ふる事を重荷と荷になひもて―なきこそわびしかりけれ」

⇒おうご‐だめ【朸撓め】

おう‐ご【会ふ期】アフ‥

面会する時。人にあう機会。後撰和歌集恋「みるめ刈るなぎさやいづこ―なみ」

おう‐ご【応護・擁護】

〔仏〕衆生しゅじょうの祈願に応じて仏・菩薩がこれをまもること。

おう‐ご【押後・押伍】アフ‥

軍陣のあとおさえ。あとぞなえ。

おう‐ご【鶯語】アウ‥

鶯のなきごえ。

おう‐こう【王公】ワウ‥

①王と公。王族と公族。

②身分の高い人。

⇒おうこうけ‐きはん【王公家軌範】

⇒おうこう‐ぞく【王公族】

おう‐こう【王后】ワウ‥

きさき。皇后。

おう‐こう【王侯】ワウ‥

王と諸侯。「―貴族」

⇒王侯将相寧ぞ種あらんや

⇒王侯に事えずその事を高尚にす

おう‐こう【往航】ワウカウ

船や飛行機の、目的地に向かっての航行。

おう‐こう【横行】ワウカウ

①よこざまに歩くこと。

②勝手気ままにおし歩くこと、また、ふるまうこと。

③みだりにはびこること。「金権政治が―する」

⇒おうこう‐かっぽ【横行闊歩】

⇒おうこう‐の‐かいし【横行の介士】

おう‐こう【鶯簧】アウクワウ

鶯の鳴き声の美しさを笙しょうの簧したにたとえていう語。鶯の声。

おうこう‐かっぽ【横行闊歩】ワウカウクワツ‥

人に遠慮せず、威張って歩くこと。傍若無人に振る舞うこと。

⇒おう‐こう【横行】

おうこうけ‐きはん【王公家軌範】ワウ‥

王公族の身分・財産に関する法典。1926年(大正15)皇室令として公布。日本国憲法施行と共に廃止。

⇒おう‐こう【王公】

おうごう‐じ【応其寺】

和歌山県橋本市にある真言宗の寺。天正(1573〜1592)年間、木食応其もくじきおうごの開基。

せん‐か【扇架】🔗⭐🔉

せん‐か【扇架】

(→)「おうぎかけ」に同じ。

せん‐がん【扇眼】🔗⭐🔉

せん‐がん【扇眼】

扇のかなめ。

せん‐けい【扇形】🔗⭐🔉

せん‐けい【扇形】

①おうぎの形。おうぎがた。扇状。

②〔数〕一つの円弧とその両端を通る二つの半径とで囲まれた図形。おうぎがた。

⇒せんけい‐グラフ【扇形グラフ】

せんけい‐グラフ【扇形グラフ】🔗⭐🔉

せんけい‐グラフ【扇形グラフ】

(→)円グラフに同じ。

⇒せん‐けい【扇形】

せん‐こう【扇工】🔗⭐🔉

せん‐こう【扇工】

扇を製造する職人。

せん‐こつ【扇骨】🔗⭐🔉

せん‐こつ【扇骨】

①扇の骨。

②〔植〕カナメモチの異称。材質が堅いので車輪や扇の骨などを作る。扇骨木。

せん‐じょう【扇状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

せん‐じょう【扇状】‥ジヤウ

扇を開いた形。

⇒せんじょう‐ち【扇状地】

せん‐じょう【煽情・扇情】‥ジヤウ🔗⭐🔉

せん‐じょう【煽情・扇情】‥ジヤウ

情欲をそそりおこさせること。「―的」

せんじょう‐ち【扇状地】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

せんじょう‐ち【扇状地】‥ジヤウ‥

川が山地から平地へ流れる所にできた、下流に向かって扇状に拡がる地形。流れの勢いが急に緩やかになって砂礫を堆積した結果、形成されたもの。

⇒せん‐じょう【扇状】

せん‐す【扇子】🔗⭐🔉

せん‐す【扇子】

おうぎ。〈[季]夏〉。「―を使う」

⇒せんす‐ぐるま【扇子車】

⇒せんす‐ばら【扇子腹】

せんす‐ぐるま【扇子車】🔗⭐🔉

せんす‐ぐるま【扇子車】

上棟式のとき棟の上に建てる飾り。棒の上端に3面の扇を開いて円形としたものを取り付け、左右に荒苧あらお3筋ずつ、また、五色の絹を垂れたもの。扇車。

⇒せん‐す【扇子】

せんす‐ばら【扇子腹】🔗⭐🔉

せんす‐ばら【扇子腹】

(→)扇腹おうぎばらに同じ。

⇒せん‐す【扇子】

せん‐どう【煽動・扇動】🔗⭐🔉

せん‐どう【煽動・扇動】

人の気持をあおり立てて、ある行動をすすめそそのかすこと。アジテーション。「群衆を―する」「―的な文章」「教唆―」

⇒せんどう‐ざい【煽動罪】

せんぷう‐き【扇風機】🔗⭐🔉

せんぷう‐き【扇風機】

小型電動機の軸に数枚の羽根をつけ、その回転によって風を起こす装置。〈[季]夏〉。夏目漱石、日記「煽風器が頭の上で鳴る」

せん‐めん【扇面】🔗⭐🔉

せんめん‐しゃきょう【扇面写経】‥キヤウ🔗⭐🔉

せんめん‐しゃきょう【扇面写経】‥キヤウ

(→)扇面法華経の通称。

⇒せん‐めん【扇面】

せんめん‐びょうぶ【扇面屏風】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

せんめん‐びょうぶ【扇面屏風】‥ビヤウ‥

書画を描いた扇面をモチーフとして貼りつけあるいは描いた屏風。室町後期から広く行われた。

⇒せん‐めん【扇面】

せんめん‐ほけきょう【扇面法華経】‥キヤウ🔗⭐🔉

せんめん‐ほけきょう【扇面法華経】‥キヤウ

扇面形の料紙の表裏に法華経8巻と開結2経の無量義経・観普賢経とを書写して10帖の冊子に仕立てた装飾経。各紙表面には貴賤男女の風俗を描いた濃彩の下絵があり、平安末期の世俗画の遺品として貴重。大阪四天王寺などに6帖分と断簡が現存。

⇒せん‐めん【扇面】

[漢]扇🔗⭐🔉

扇 字形

筆順

筆順

〔戸(戶)部6画/10画/常用/3280・4070〕

[

〔戸(戶)部6画/10画/常用/3280・4070〕

[ ] 字形

] 字形

〔戸(戶)部6画/10画〕

〔音〕セン(呉)(漢)

〔訓〕おうぎ・あおぐ

[意味]

①おうぎ。うちわ。「扇子せんす・軍扇・扇状地・換気扇・夏炉冬扇」

②あおぐ。おうぎで風をおこす。「扇風機」

③あおいで勢いをさかんにする。あおる。(同)煽。「扇動・扇情的」

[解字]

会意。「戶」(=とびら)+「羽」。とびらや鳥のはねのように平らな面をもつものが、ぱたぱたと開いたり閉じたりする意。

[下ツキ

夏炉冬扇・金扇・銀扇・軍扇・鉄扇・白扇

〔戸(戶)部6画/10画〕

〔音〕セン(呉)(漢)

〔訓〕おうぎ・あおぐ

[意味]

①おうぎ。うちわ。「扇子せんす・軍扇・扇状地・換気扇・夏炉冬扇」

②あおぐ。おうぎで風をおこす。「扇風機」

③あおいで勢いをさかんにする。あおる。(同)煽。「扇動・扇情的」

[解字]

会意。「戶」(=とびら)+「羽」。とびらや鳥のはねのように平らな面をもつものが、ぱたぱたと開いたり閉じたりする意。

[下ツキ

夏炉冬扇・金扇・銀扇・軍扇・鉄扇・白扇

筆順

筆順

〔戸(戶)部6画/10画/常用/3280・4070〕

[

〔戸(戶)部6画/10画/常用/3280・4070〕

[ ] 字形

] 字形

〔戸(戶)部6画/10画〕

〔音〕セン(呉)(漢)

〔訓〕おうぎ・あおぐ

[意味]

①おうぎ。うちわ。「扇子せんす・軍扇・扇状地・換気扇・夏炉冬扇」

②あおぐ。おうぎで風をおこす。「扇風機」

③あおいで勢いをさかんにする。あおる。(同)煽。「扇動・扇情的」

[解字]

会意。「戶」(=とびら)+「羽」。とびらや鳥のはねのように平らな面をもつものが、ぱたぱたと開いたり閉じたりする意。

[下ツキ

夏炉冬扇・金扇・銀扇・軍扇・鉄扇・白扇

〔戸(戶)部6画/10画〕

〔音〕セン(呉)(漢)

〔訓〕おうぎ・あおぐ

[意味]

①おうぎ。うちわ。「扇子せんす・軍扇・扇状地・換気扇・夏炉冬扇」

②あおぐ。おうぎで風をおこす。「扇風機」

③あおいで勢いをさかんにする。あおる。(同)煽。「扇動・扇情的」

[解字]

会意。「戶」(=とびら)+「羽」。とびらや鳥のはねのように平らな面をもつものが、ぱたぱたと開いたり閉じたりする意。

[下ツキ

夏炉冬扇・金扇・銀扇・軍扇・鉄扇・白扇

大辞林の検索結果 (61)

あおぎ-た・てる【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】🔗⭐🔉

あおぎ-た・てる アフギ― [5][0] 【扇ぎ立てる・煽ぎ立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 あふぎた・つ

(1)むやみにあおぐ。「うちわで―・てる」

(2)扇動する。あおりたてる。「異国趣味を―・てる/夜明け前(藤村)」

あお・ぐ【扇ぐ・煽ぐ】🔗⭐🔉

あお・ぐ アフグ [2] 【扇ぐ・煽ぐ】 (動ガ五[四])

うちわ・扇などで風を起こす。「うちわで―・ぐ」

[可能] あおげる

おうぎ【扇】🔗⭐🔉

おうぎ アフギ [3] 【扇】

〔動詞「あおぐ」の連用形から〕

(1)あおいで涼をとるための道具。竹や木を骨にして一端に軸を通して要(カナメ)とし,それに紙を張り折り畳めるようにしたもの。檜扇(ヒオウギ)とともに平安前期日本で考案された。装身・儀礼用の道具,舞踊の具ともする。せんす。末広。「―をかざす」[季]夏。《老けりな―づかいの小ぜはしき/一茶》

(2)ヒノキなどの薄板をとじて{(1)}の形に作った礼装用の道具。檜扇(ヒオウギ)。

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。

(4)「団扇(ウチワ)」に同じ。「とこしへに夏冬行けや裘(カワゴロモ)―放たぬ山に住む人/万葉 1682」

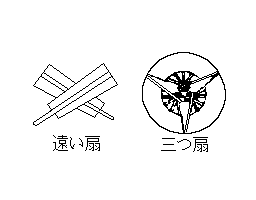

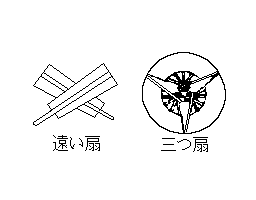

扇(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

おうぎ=忌々(ユユ)し🔗⭐🔉

おうぎ=を請(ウ)・く🔗⭐🔉

――を請(ウ)・く

芸事で,伝授の印として,その流儀の扇を授けられる。「能は小畠の―・け/浮世草子・永代蔵 2」

おうぎ=を鳴ら・す🔗⭐🔉

――を鳴ら・す

(1)扇を打ち鳴らして案内を求める。「戸口によりて―・し給へば/源氏(総角)」

(2)扇で歌の拍子をとる。「或はうそをふき,―・しなどするに/竹取」

おうぎ-あみ【扇網】🔗⭐🔉

おうぎ-あみ アフギ― [3] 【扇網】

扇の形に開く網。四つ手網の一種。

おうぎ-あわせ【扇合(わ)せ】🔗⭐🔉

おうぎ-あわせ アフギアハセ [4] 【扇合(わ)せ】

古く宮廷で行われた遊戯の一種。左右に分かれて,互いに詩歌などを書いた扇を出し,判者がその優劣を定めるもの。

おうぎ-いか【扇紙鳶】🔗⭐🔉

おうぎ-いか アフギ― [3] 【扇紙鳶】

扇の形に作った凧(タコ)。おうぎだこ。

おうぎ-うり【扇売り】🔗⭐🔉

おうぎ-うり アフギ― [3] 【扇売り】

(1)江戸時代,扇の地紙を売り歩いた商人。客の扇に合わせて地紙を折って売った。扇地紙売り。

(2)元旦に年玉用の扇を売り歩いた商人。

おうぎ-おとし【扇落(と)し】🔗⭐🔉

おうぎ-おとし アフギ― [4] 【扇落(と)し】

(1)能の演技の型。扇を落としてそれを拾う所作。

(2)投扇興(トウセンキヨウ)の別名。

おうぎ-おり【扇折り】🔗⭐🔉

おうぎ-おり アフギヲリ 【扇折り】

扇を作ること。また,その職人。

おうぎ-がい【扇貝】🔗⭐🔉

おうぎ-がい アフギガヒ [3] 【扇貝】

〔貝殻が扇状であることから〕

シャコガイ・ホタテガイの別名。

おうぎ-がき【扇垣】🔗⭐🔉

おうぎ-がき アフギ― [3] 【扇垣】

⇒車垣(クルマガキ)

おうぎ-かけ【扇掛(け)・扇懸(け)】🔗⭐🔉

おうぎ-かけ アフギ― [3] 【扇掛(け)・扇懸(け)】

書画などを書いた扇を開いて飾るための道具。扇架(センカ)。

おうぎ-がた【扇形】🔗⭐🔉

おうぎ-がた アフギ― [0] 【扇形】

(1)扇を開いた形。せんけい。おうぎなり。

(2)〔数〕 円弧の両端を通る二つの半径と,その弧で囲まれた図形。せんけい。

おうぎ-がみ【扇紙】🔗⭐🔉

おうぎ-がみ アフギ― [3] 【扇紙】

扇に張る紙。扇の地紙(ジガミ)。

おうぎ-きり【扇切り】🔗⭐🔉

おうぎ-きり アフギ― [0] 【扇切り】

扇を刀の柄頭(ツカガシラ)に立てて,刀を早く抜いて,扇が地に落ちないうちに切る技。また,投げつけられた扇を指で払い落とす技。

おうぎ-ぐるま【扇車】🔗⭐🔉

おうぎ-ぐるま アフギ― [4] 【扇車】

(1)扇紋の一。開いた扇三本を要(カナメ)を中心に円形に並べたもの。

(2)開いた扇三本を組んで円形にした飾り物。上棟式などに用いる。

おうぎ-ずもう【扇相撲・扇角力】🔗⭐🔉

おうぎ-ずもう アフギズマフ 【扇相撲・扇角力】

「扇引き{(2)}」に同じ。「―や拳角力。是皆角力の旧流にして/歌舞伎・名歌徳」

おうぎ-だるき【扇垂木】🔗⭐🔉

おうぎ-だるき アフギ― [4] 【扇垂木】

垂木の配置方法の一。垂木を放射状に配置したもの。禅宗寺院建築にみられる。

おうぎ-づくし【扇尽(く)し】🔗⭐🔉

おうぎ-づくし アフギ― [4] 【扇尽(く)し】

屏風(ビヨウブ)などに多数の扇の形を描き,その一つ一つにいろいろな絵を描くこと。

おうぎ-ながし【扇流し】🔗⭐🔉

おうぎ-ながし アフギ― [4] 【扇流し】

(1)金・銀で装飾した扇を水に流して遊ぶこと。「昼は楽書(ラクガキ)して行く水に―,夜は花火の映り/浮世草子・一代男 5」

(2)水に扇が流れているさまを描いた模様。

おうぎ-の-が【扇の賀】🔗⭐🔉

おうぎ-の-が アフギ― [5] 【扇の賀】

扇を用いる季節,すなわち夏に行われる誕生や長寿の祝い。

おうぎ-の-はい【扇の拝】🔗⭐🔉

おうぎ-の-はい アフギ― 【扇の拝】

平安時代,朝廷で孟夏の旬(シユン)の儀の際に,群臣に扇を与えたこと。

おうぎ-の-まと【扇の的】🔗⭐🔉

おうぎ-の-まと アフギ― [0] 【扇の的】

挟み物の一。開いた扇を串の先に刺した的。

おうぎ-はくじら【扇歯鯨】🔗⭐🔉

おうぎ-はくじら アフギ―クヂラ [5] 【扇歯鯨】

鯨目アカボウクジラ科の一種。体長5メートル程度。短いくちばしをもち,雄の下顎には特徴的な一対の歯が見られる。黒色で,首と腹面が灰色。主にイカを食べ,太平洋北部を中心に分布する。標準和名オオギハクジラ。

〔「オオギハ」は「扇歯(おうぎは)」の誤記による〕

おうぎ-ばこ【扇箱】🔗⭐🔉

おうぎ-ばこ アフギ― [3] 【扇箱】

扇を入れる箱。江戸時代には,足付きの台に載せて,祝いの贈り物とした。

おうぎ-ばしょう【扇芭蕉】🔗⭐🔉

おうぎ-ばしょう アフギ―セウ [4] 【扇芭蕉】

タビビトノキの別名。

おうぎ-ばら【扇腹】🔗⭐🔉

おうぎ-ばら アフギ― [0] 【扇腹】

江戸時代の武士に対する刑罰の一。前に置かれた三方(サンボウ)にのせた扇をとって礼をすると同時に介錯人(カイシヤクニン)が首をきる。扇子腹(センスバラ)。

おうぎ-ひき【扇引き】🔗⭐🔉

おうぎ-ひき アフギ― 【扇引き】

(1)扇にひもなどをつけ,籤引きのようにしてとらせる遊戯。「―などして/讃岐典侍日記」

(2)一本の扇の両端を二人が親指と人差し指とで挟んで引き合う遊び。扇相撲。「よい年をして,螺(バイ)まはし,―/浮世草子・一代男 5」

おうぎ-びょうし【扇拍子】🔗⭐🔉

おうぎ-びょうし アフギビヤウ― [4] 【扇拍子】

扇でてのひらや膝などを打ち鳴らして,拍子をとること。

おうぎ-ぼね【扇骨】🔗⭐🔉

おうぎ-ぼね アフギ― [0] 【扇骨】

扇の芯(シン)に用いる細く薄い竹。

おうぎ-や-ぞめ【扇屋染(め)】🔗⭐🔉

おうぎ-や-ぞめ アフギ― [0] 【扇屋染(め)】

丸・四角・扇・菱(ヒシ)などの形を染め残し,その部分に花鳥などの模様を染めたもの。江戸中期に流行。

せん-か【扇架】🔗⭐🔉

せん-か [1] 【扇架】

⇒扇(オウギ)掛(カ)け

せん-がん【扇眼】🔗⭐🔉

せん-がん [0] 【扇眼】

扇のかなめ。

せん-き【扇起・煽起】🔗⭐🔉

せん-き [1] 【扇起・煽起】 (名)スル

扇動して行動を起こさせること。「風俗を傷敗し若くは禍乱を―する/三酔人経綸問答(兆民)」

せん-けい【扇形】🔗⭐🔉

せん-けい [0] 【扇形】

(1)扇を開いたような形。おうぎがた。扇状。

(2)〔数〕

⇒おうぎがた(扇形)

せんけい-グラフ【扇形―】🔗⭐🔉

せんけい-グラフ [5] 【扇形―】

⇒円グラフ(1)

せん-じょう【扇状】🔗⭐🔉

せん-じょう ―ジヤウ [0] 【扇状】

扇を開いた形。

せんじょう-ち【扇状地】🔗⭐🔉

せんじょう-ち ―ジヤウ― [3] 【扇状地】

河川が山地から低地に移り,流れがゆるやかになる所に堆積物が積もってできる扇形の地形。

せん-じょう【扇情・煽情】🔗⭐🔉

せん-じょう ―ジヤウ [0] 【扇情・煽情】

感情や欲望・情欲をあおり立てること。

せんじょう-てき【扇情的】🔗⭐🔉

せんじょう-てき ―ジヤウ― [0] 【扇情的】 (形動)

欲望や情欲をあおり立てるさま。「―なポスター」

せん-す【扇子】🔗⭐🔉

せん-す [0] 【扇子】

おうぎ。[季]夏。

せんす-ぐるま【扇子車】🔗⭐🔉

せんす-ぐるま [4] 【扇子車】

棟上(ムネア)げ式のときに棟に置く飾り。扇を三つ開いて円形にし,棒の先に取り付けたもの。

せんす-ばら【扇子腹】🔗⭐🔉

せんす-ばら [0] 【扇子腹】

「おうぎばら(扇腹)」に同じ。

せん-どう【扇動・煽動】🔗⭐🔉

せん-どう [0] 【扇動・煽動】 (名)スル

(1)人をあおり立てて,ある行動を起こすように刺激を与えること。あおり。「―されて暴徒と化した大衆」

(2)〔法〕 他人に特定の行為を実行させるため,その決意を生じさせ,またはすでに生じている決意を助長するような勢いのある刺激を与えること。あおり行為。

せんぷう-き【扇風機】🔗⭐🔉

せんぷう-き [3] 【扇風機】

小型のモーターで数枚の羽根を回して風を起こし,涼をとる電気器具。[季]夏。《―大きな翼をやすめたり/山口誓子》

せん-めん【扇面】🔗⭐🔉

せん-めん [0][3] 【扇面】

おうぎの地紙。また,おうぎの紙の面。

せんめん-しゃきょう【扇面写経】🔗⭐🔉

せんめん-しゃきょう ―キヤウ [5] 【扇面写経】

扇面形の料紙に書き写した経。

せんめん-びょうぶ【扇面屏風】🔗⭐🔉

せんめん-びょうぶ ―ビヤウ― [5] 【扇面屏風】

書画を描いた扇面形の紙を貼り付けた屏風。

せんめん-ほけきょう【扇面法華経】🔗⭐🔉

せんめん-ほけきょう ―キヤウ 【扇面法華経】

扇面形の料紙に法華経八巻と開結経の無量義経・観普賢経各一巻を書写した装飾経。一〇帖。金銀切箔(キリハク)などを散らした地紙には,自然風物や平安末期の風俗などが描かれている。六帖が大阪四天王寺などに現存。国宝。

あおぐ【扇ぐ】(和英)🔗⭐🔉

あおぐ【扇ぐ】

fan.→英和

おうぎ【扇】(和英)🔗⭐🔉

おうぎ【扇】

a (folding) fan.〜であおぐ fan oneself.〜形の fan-shaped.

せんけい【扇形】(和英)🔗⭐🔉

せんけい【扇形】

《数》a sector.→英和

せんす【扇子】(和英)🔗⭐🔉

せんす【扇子】

せんどう【扇動】(和英)🔗⭐🔉

せんぷうき【扇風機】(和英)🔗⭐🔉

せんぷうき【扇風機】

a fan[an electric fan].→英和

広辞苑+大辞林に「扇」で始まるの検索結果。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。