複数辞典一括検索+![]()

![]()

かじ-き【梶木・旗魚】🔗⭐🔉

かじ-き カヂキ [1] 【梶木・旗魚】

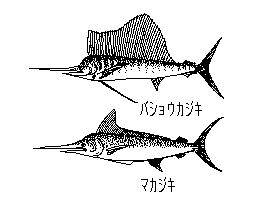

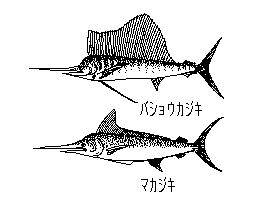

スズキ目マカジキ科・メカジキ科の海魚の総称。全長3メートル内外の大形魚で,上顎が槍状に伸びている。マカジキ科のマカジキ・バショウカジキ・クロカジキなどは海面近くを,メカジキ科のメカジキはやや深いところを泳ぐ。マカジキが最も美味。外洋に広く分布。カジキマグロ。カジトオシ。

梶木

[図]

[図]

[図]

[図]

かじき-ざ【旗魚座】🔗⭐🔉

かじき-ざ カヂキ― [0] 【旗魚座】

〔(ラテン) Dorado〕

一月末頃の宵,南中する星座。日本からはその一部しか見えない。大マゼラン雲をその中に含む。

き-か【旗下】🔗⭐🔉

き-か [1][2] 【旗下】

(1)大将の旗のもと。また,大将の支配下。麾下(キカ)。「―に馳せ参ずる」

(2)特定の考え方などの影響下にあること。「実存主義の―にある」

き-かん【旗艦】🔗⭐🔉

き-かん [0][2][1] 【旗艦】

艦隊の司令官・司令長官が乗っていて,艦隊の指揮をとる軍艦。マストに司令官・司令長官の官階を示す旗を掲げる。

き-こ【旗鼓】🔗⭐🔉

き-こ [1][2] 【旗鼓】

(1)軍旗と鼓。

(2)軍隊。

きこ=の間(カン)に相見(アイマミ)ゆ🔗⭐🔉

――の間(カン)に相見(アイマミ)ゆ

戦場で敵味方になって相会する。旗鼓相当(アイア)たる。

き-ごう【旗号】🔗⭐🔉

き-ごう ―ガウ [1][0] 【旗号】

旗じるし。旗章。徽号(キゴウ)。

き-こく【旗国】🔗⭐🔉

き-こく [0][1] 【旗国】

船舶・航空機が所属するとして,登録している国。

きこく-しゅぎ【旗国主義】🔗⭐🔉

きこく-しゅぎ [4] 【旗国主義】

公海・公空にある船舶や航空機は,その旗国が管轄権を有するという原則。

き-し【旗幟】🔗⭐🔉

き-し [1][2] 【旗幟】

(1)旗とのぼり。旗じるし。

(2)表立って示す立場・態度。「―を鮮明にする」

きし-せんめい【旗幟鮮明】🔗⭐🔉

きし-せんめい [1] 【旗幟鮮明】

旗じるしのあざやかなこと。主義・主張のはっきりしていること。

き-しゅ【旗手】🔗⭐🔉

き-しゅ [1][2] 【旗手】

(1)団体のしるしとしての旗を持つ役目の人。

(2)ある運動の先頭に立って活躍する人。「新劇運動の―」

き-しょう【旗章】🔗⭐🔉

き-しょう ―シヤウ [0] 【旗章】

はたじるし。国旗・軍旗・校旗など。

き-しょく【旗色】🔗⭐🔉

き-しょく [0][1] 【旗色】

(1)戦いの形勢。はたいろ。

(2)旗じるしとするもの。立場。主張。「―鮮明」

き-じん【旗人】🔗⭐🔉

き-じん [1] 【旗人】

中国,清代の軍事組織八旗に所属した者の総称。満州族を中心にモンゴル族・漢族などを含む。各種の特権を与えられた。

き-せい【旗旌】🔗⭐🔉

き-せい [0] 【旗旌】

はたとのぼり。旗幟(キシ)。

き-ち【旗地】🔗⭐🔉

き-ち [1] 【旗地】

中国,清代に旗人の生計維持のために支給した土地。ヌルハチに始まり,瀋陽・北京付近を中心に設置。清代後期には崩壊した。

き-てい【旗亭】🔗⭐🔉

き-てい [0] 【旗亭】

〔中国で,酒旗という旗を掲げてその目印としたことから〕

酒場。酒楼。料理店。また,旅館。

き-ひょう【旗標】🔗⭐🔉

き-ひょう ―ヘウ [0] 【旗標】

はたじるし。旗章。

き-もん【旗門】🔗⭐🔉

き-もん [0] 【旗門】

スキーのアルペン競技で,コースを示すために立ててある一対の旗。

き-りゅう【旗旒】🔗⭐🔉

き-りゅう ―リウ [0] 【旗旒】

旗。特に,信号旗。

きりゅう-しんごう【旗旒信号】🔗⭐🔉

きりゅう-しんごう ―リウ―ガウ [4] 【旗旒信号】

船舶が一定の方式に従って旗を掲揚して行う信号。

はた【旗・幡・旌】🔗⭐🔉

はた [2] 【旗・幡・旌】

(1)布・紙などで作り,竿(サオ)などの先に掲げてしるしとするもの。古くは縦長で上辺を竿に結ぶ流れ旗が多く,のち,上辺と縦の一辺を乳(チ)で竿にとめる幟(ノボリ)旗が増えた。古来,朝廷で儀式・祭礼の具として用い,また,軍陣では標式として用いた。現在は,国・組織などの象徴として用いるほかに,さまざまな標識・信号として用いる。

(2)旗じるし。「独立の―をかかげる」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。

(4)「旗売り」の略。

(5)(「幡」と書く)〔仏〕

〔梵 pat k

k 〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

k

k 〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

はた=を揚(ア)・げる🔗⭐🔉

――を揚(ア)・げる

〔後漢書(袁紹伝)〕

(1)兵を集めて戦いを起こす。

(2)新しく事を起こす。旗揚げをする。

はた=を振・る🔗⭐🔉

――を振・る

政治運動などで,人々の先頭に立って指揮をとる。

はた=を巻(マ)・く🔗⭐🔉

――を巻(マ)・く

戦いに敗れて降参する。

はた-あげ【旗揚げ】🔗⭐🔉

はた-あげ [4][0] 【旗揚げ】 (名)スル

(1)兵を集めて戦いを起こすこと。

(2)芸能・演劇などで,新しく一座を組むこと。「―の公演」

(3)組織・集団などを新しく作ること。また,その名乗りをあげること。「新党が―する」

はた-いろ【旗色】🔗⭐🔉

はた-いろ [0] 【旗色】

〔戦場で軍旗のひるがえる様子から〕

(1)勝負の形勢。争い・議論などの優劣の状態。「―が悪い」

(2)〔所属を示す旗の色から〕

所属。立場。きしょく。旗幟(キシ)。「―を鮮明にする」

はたいろ=が悪・い🔗⭐🔉

――が悪・い

戦いで,形勢がよくない。

はた-うり【旗売り】🔗⭐🔉

はた-うり [0] 【旗売り】 (名)スル

取引で,空売りをすること。旗。

はた-おさめ【旗納め】🔗⭐🔉

はた-おさめ ―ヲサメ [3] 【旗納め】

労働組合などで,年末に行う懇親会。

はた-がしら【旗頭】🔗⭐🔉

はた-がしら [3] 【旗頭】

(1)ある集団の長。「一軍の―となる」

(2)旗の上方。「判官の―にひらめきて/盛衰記 43」

(3)中世,地方の同族武士団の長。「清の党の―,芳賀兵衛入道禅可/太平記 19」

(4)近世,一朝事有る際に,諸侯を率いて京都防備にあたる者の俗称。

はた-ぎょうれつ【旗行列】🔗⭐🔉

はた-ぎょうれつ ―ギヤウレツ [3] 【旗行列】

祝いなどの際に,手に小旗を持った人が行列してねり歩くこと。

はた-ぐも【旗雲】🔗⭐🔉

はた-ぐも [3][0] 【旗雲】

旗のようにたなびいた雲。

はた-ざお【旗竿】🔗⭐🔉

はた-ざお ―ザヲ [0] 【旗竿】

(1)旗をつけて掲げる竿。

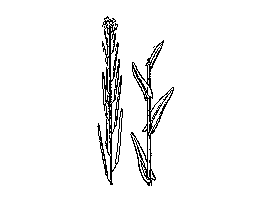

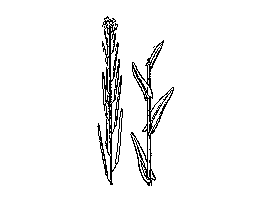

(2)アブラナ科の越年草。山野・海辺に自生。茎は直立し,高さ30〜90センチメートル。葉は互生し,披針形,基部は矢じり形で茎を抱く。春,茎頂に白色の小花を総状につける。果実は細長く上を向いてつき,裂開する。

旗竿(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

はた-さし【旗指・旗差】🔗⭐🔉

はた-さし [4] 【旗指・旗差】

(1)戦場で,大将の旗印を持つ侍。馬に乗って先頭を進む。旗手。旗持ち。

(2)「旗指物」の略。

はた-さしもの【旗指物】🔗⭐🔉

はた-さしもの [4][3] 【旗指物】

昔,鎧(ヨロイ)の背中にさして戦場で目印とした小旗。はたさし。

はた-じるし【旗印・旗標】🔗⭐🔉

はた-じるし [3] 【旗印・旗標】

(1)旗に紋や字を染め抜いて,戦場での目印とするもの。

(2)団体などが行動の目標として掲げる主義・主張。「反戦の―の下に合同する」

はた-だいしょう【旗大将】🔗⭐🔉

はた-だいしょう ―ダイシヤウ [3] 【旗大将】

(1)「旗奉行(ハタブギヨウ){(1)}」に同じ。

(2)一隊の長。旗頭。「一方の―/浄瑠璃・忠臣蔵」

はたたて-だい【旗立鯛】🔗⭐🔉

はたたて-だい ―ダヒ [4] 【旗立鯛】

スズキ目の海魚。全長約20センチメートル。体形はエンゼルフィッシュに似る。体色は白色の地に二本の太い黒色横帯が走り,背から尾にかけては黄色い。背びれの一部が長く伸び白く美しい。観賞魚とされる。相模湾以南の暖海のサンゴ礁などに分布。

はた-び【旗日】🔗⭐🔉

はた-び [2][1] 【旗日】

〔国旗を掲げることから〕

国の定めた祝日。

はた-びらき【旗開き】🔗⭐🔉

はた-びらき [3] 【旗開き】

労働組合などで,一年間の闘争を始めるにあたって年始に開く懇親会。

はた-ぶぎょう【旗奉行】🔗⭐🔉

はた-ぶぎょう ―ブギヤウ [3] 【旗奉行】

(1)武家の職名。旗を守る役。旗大将。幟(ノボリ)奉行。

(2)江戸幕府の職名。徳川家の軍旗・馬標(ウマジルシ)その他の旗を管理する役。

はた-ふり【旗振り】🔗⭐🔉

はた-ふり [4][3] 【旗振り】

(1)合図などのために旗を振ること。また,その人。

(2)ある事柄を推進すべく率先して周囲に呼びかけること。音頭取り。「後援会設立の―役」

はた-もち【旗持(ち)】🔗⭐🔉

はた-もち [4][3] 【旗持(ち)】

旗を持つ役目。はたさし。旗手。

はた-もと【旗本】🔗⭐🔉

はた-もと [0] 【旗本】

(1)軍陣で大将のいる所。本陣。本営。

(2)大将の近くにあってこれを護衛する家臣団。麾下(キカ)。

(3)江戸時代,将軍直属の家臣のうち,禄高一万石以下で御目見(オメミエ)以上の格式を有する者。御目見以下の御家人とあわせて直参(ジキサン)という。

はたもと-はちまんき【旗本八万騎】🔗⭐🔉

はたもと-はちまんき [7][0] 【旗本八万騎】

徳川将軍家の旗本の数を称したもの。旗本は,実際には五千を少し上回る程度であったが,御家人と陪臣を含めれば,約八万騎であった。

はたもと-やっこ【旗本奴】🔗⭐🔉

はたもと-やっこ [5] 【旗本奴】

江戸時代,旗本の青年武士で集団をなし,はでな服装をして,無頼を働いたもの。神祇組(ジンギグミ)・白柄組・六法組などが知られ,首領株に水野十郎左衛門がいた。

→町奴

きし【旗幟を鮮明にする】(和英)🔗⭐🔉

きし【旗幟を鮮明にする】

make clear one's position[attitude].

きしゅ【旗手】(和英)🔗⭐🔉

きしゅ【旗手】

a standard-bearer.

はた【旗】(和英)🔗⭐🔉

はたあげ【旗揚げをする】(和英)🔗⭐🔉

はたあげ【旗揚げをする】

[挙兵]raise an army;→英和

rise in arms (反乱);start a (new) business (事業を起こす).

はたいろ【旗色】(和英)🔗⭐🔉

はたざお【旗竿】(和英)🔗⭐🔉

はたじるし【旗印】(和英)🔗⭐🔉

はたじるし【旗印】

a flag mark[design];a slogan (標語).→英和

大辞林に「旗」で始まるの検索結果 1-57。