複数辞典一括検索+![]()

![]()

がち【月】🔗⭐🔉

がち グワチ 【月】

(1)〔謡曲「松風」に「月は一つ,影は二つ,三つ汐」とあることからという〕

江戸時代,上方の遊里で揚げ代一匁の下級女郎をいう。汐・影の次位で分(ワケ)の上位。

(2)〔一説に「頑痴(ガンチ)」の転という。「瓦智」とも当てる〕

やぼなこと。不粋なこと。また,その人。「粋も―も入らばこそ/浄瑠璃・虎が磨」

がっかい【月蓋】🔗⭐🔉

がっかい グワツカイ 【月蓋】

古代インド毘舎離城の富豪。悪疫が流行した際,維摩の教えにより弥陀三尊に祈り,悪疫を除いたという。月蓋長者。

がっ-くう【月宮】🔗⭐🔉

がっ-くう グワツ― 【月宮】

〔「がっく」とも〕

「月宮殿(ガツクウデン)」の略。

がっくう-でん【月宮殿】🔗⭐🔉

がっくう-でん グワツ― 【月宮殿】

⇒げっきゅうでん(月宮殿)

がっくう-てんし【月宮天子】🔗⭐🔉

がっくう-てんし グワツ― 【月宮天子】

⇒月天子(ガツテンシ)

げつ【月】🔗⭐🔉

げつ [1] 【月】

七曜の一。「月曜」の略。

げつ-えい【月影】🔗⭐🔉

げつ-えい [0] 【月影】

月の光。また,月。つきかげ。

げつ-おう【月央】🔗⭐🔉

げつ-おう ―アウ [0] 【月央】

(取引などで)月のなかば。中旬。

げっ-か【月下】🔗⭐🔉

げっ-か [1] 【月下】

月の光のあたるところ。「―弾琴」

げっか-おう【月下翁】🔗⭐🔉

げっか-おう ―ヲウ [4][3] 【月下翁】

「月下氷人(ヒヨウジン)」に同じ。

げっか-こう【月下香】🔗⭐🔉

げっか-こう ―カウ [3] 【月下香】

ヒガンバナ科の多年草。メキシコ原産。茎は球根から直立し,高さ約80センチメートル。夏から秋にかけて,茎頂に長さ約15センチメートルの花穂を作り,漏斗状の六弁花または重弁花を十数個開く。花は白色で,夜間芳香を放つ。チューベローズ。オランダ水仙。

げっか-てん【月下点】🔗⭐🔉

げっか-てん [3] 【月下点】

地球表面で,月が天頂に見える地点。

げっか-びじん【月下美人】🔗⭐🔉

げっか-びじん [4] 【月下美人】

サボテン科の着生植物。中南米原産。下部の茎は木質,上部の茎は葉状で良く分枝し,高さ3メートルにまで達する。夏の夜,長さ30センチメートルほどの白色漏斗状の花が咲く。花は芳香を放ち,数時間でしぼむ。クジャクサボテン類の母種の一。[季]夏。

月下美人

[図]

[図]

[図]

[図]

げっか-ひょうじん【月下氷人】🔗⭐🔉

げっか-ひょうじん [1][4] 【月下氷人】

〔「月下老人」と「氷人」からつくられた語〕

結婚の仲立ちをする人。なこうど。媒酌人。月下翁。

→氷人

げっか-ろうじん【月下老人】🔗⭐🔉

げっか-ろうじん ―ラウ― [1][4] 【月下老人】

〔「続幽怪録」による。唐の韋固(イゴ)が旅先で月夜に会った老人から未来の妻を予言されたという故事から〕

縁結びの神。なこうど。月下氷人。

げっ-か【月華】🔗⭐🔉

げっ-か ―クワ [1] 【月華】

(1)月と花。

(2)月の光。月光。「―星彩蒼芒たり/太平記 26」

げつ-がく【月額】🔗⭐🔉

げつ-がく [0] 【月額】

ひと月あたりの金額。

げっかく-さ【月角差】🔗⭐🔉

げっかく-さ [3] 【月角差】

月の黄経運動の不等(遅速)の一種。振幅〇・〇三度。周期は一朔望月(サクボウゲツ)(二九・五三〇六日)。地球と月とがその共同重心の周りを互いに他を振り回しつつ運動することにより生ずる。

げっかのいちぐん【月下の一群】🔗⭐🔉

げっかのいちぐん 【月下の一群】

訳詩集。堀口大学訳。1925年(大正14)刊。フランス近代詩人六六人の三四〇編を訳出,昭和期の前衛詩に影響を与える。

げっか-もん【月華門】🔗⭐🔉

げっか-もん ゲツクワ― 【月華門】

平安京内裏(ダイリ)の内郭,紫宸殿(シシンデン)前の大庭の西側の門。日華門と向き合う。

→内裏

げっ-かん【月刊】🔗⭐🔉

げっ-かん [0] 【月刊】

毎月一回刊行すること。また,その出版物。「―雑誌」

げっ-かん【月間】🔗⭐🔉

げっ-かん [0] 【月間】

一か月間。特に,行事などの行われる一か月間。「交通安全―」

げっ-きつ【月橘】🔗⭐🔉

げっ-きつ [4] 【月橘】

ミカン科の常緑小高木。南西諸島から東南アジアに分布。生け垣などにされる。葉は羽状複葉。夏,香りのよい白色五弁花をつける。漢名,九里香。

げっ-きゅう【月宮】🔗⭐🔉

げっ-きゅう 【月宮】

〔「がっくう」とも〕

「月宮殿{(1)}」に同じ。「都卒の天に住み給へば―の影に天くだり/謡曲・須磨源氏」

げっきゅう-でん【月宮殿】🔗⭐🔉

げっきゅう-でん [3] 【月宮殿】

〔「がっくうでん」「がっくでん」とも〕

(1)古代インドの須弥山(シユミセン)説で,月の中にあるという月天子の宮殿。清浄で美しく月天子が夫人とともに住み,月世界を治めているという。月宮。月の都。月の宮。

(2)皇居の宮殿。

(3)江戸時代,吉原の遊里のこと。特に,八月十五夜,九月十三夜の紋日の吉原をいう。「かけ声で―へのつつける/柳多留 9」

げっ-きゅう【月球】🔗⭐🔉

げっ-きゅう ―キウ [0] 【月球】

月。

げっきゅう-ぎ【月球儀】🔗⭐🔉

げっきゅう-ぎ ―キウ― [3] 【月球儀】

月の模型。

げっ-きゅう【月給】🔗⭐🔉

げっ-きゅう ―キフ [0] 【月給】

一か月単位で支払われる賃金。月俸。サラリー。

げっきゅう-とり【月給取り】🔗⭐🔉

げっきゅう-とり ―キフ― [3] 【月給取り】

月給によって生活する人。サラリーマン。

げっきゅう-び【月給日】🔗⭐🔉

げっきゅう-び ―キフ― [3] 【月給日】

毎月,月給が渡される日。給料日。

げっ-けい【月卿】🔗⭐🔉

げっ-けい [0] 【月卿】

〔天子を日に,臣下を月にたとえた語〕

公卿(クギヨウ)の異名。月客。

げっけい-うんかく【月卿雲客】🔗⭐🔉

げっけい-うんかく [0] 【月卿雲客】

公卿(クギヨウ)と殿上人。「供奉の―は瑞籬(ミズガキ)のみぎりにひざまづき/保元(上)」

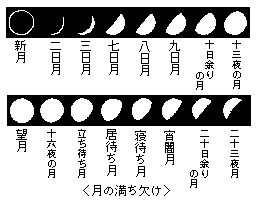

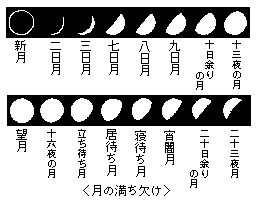

つき【月】🔗⭐🔉

つき [2] 【月】

(1)地球をめぐる衛星。太陽の光を受けて地上の夜を照らす。自転と公転の周期は等しく,常に同じ面を地球に向けて,二七・三日で地球を一周する。太陽・地球との相対的な位置関係によって満ち欠けの現象を生じ,その平均周期を朔望月(サクボウゲツ)といい,二九・五三〇五八九日である。半径は1738キロメートルで,地球の約四分の一。質量は地球の〇・〇一二三倍。表面重力は地球の約六分の一。地球からの平均距離38万4400キロメートル。1969年7月,人類初の踏査が行われた。古くから,太陽とともに人類に親しまれ,神話・伝説・詩歌の素材となっている。特に詩歌では秋の月をいうことが多い。太陰。[季]秋。《―天心貧しき町を通りけり/蕪村》

(2)天体の衛星。「木星の―」

(3)暦の上での一か月。時間の単位。太陽暦では一太陽年を一二分し,二月を除いて一か月の日数は三〇日か三一日である。太陰太陽暦いわゆる旧暦では大の月を三〇日,小の月を二九日とし,一年は一二か月か一三か月であった。

(4)月の光。月影。「―がさしこむ」

(5)一か月。「―に一回集金に来る」

(6)機の熟する期間。特に,妊娠一〇か月目の産み月のこと。「―が満ちて生まれる」

(7)家紋の一。{(1)}のさまざまな形を図案化したもの。

(8)月経。月のもの。「汝が着せる襲(オスイ)の裾に―立ちにけり/古事記(中)」

→月(3)[表]

月(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

つき=が欠・ける🔗⭐🔉

――が欠・ける

満月のあとに,月が細くなる。

つき=が満・ちる🔗⭐🔉

――が満・ちる

(1)満月になる。

(2)臨月になる。

つき=と鼈(スツポン)🔗⭐🔉

――と鼈(スツポン)

二つの物の違いが比較にならないほど大きいことのたとえ。

つき=に異(ケ)に🔗⭐🔉

――に異(ケ)に

〔月が異なる意から〕

毎月。月ごとに。「辺つ波のいやしくしくに,―日に日に見とも/万葉 931」

つき=に日に異(ケ)に🔗⭐🔉

――に日に異(ケ)に

月ごと日ごとに。毎月毎日。「我(ア)は恋ひまさる―/万葉 698」

つき=に星🔗⭐🔉

――に星

家紋の一。三日月に,小円にした星を組み合わせたもの。北斗星を組み合わせたものもある。月星。

つき=に叢雲(ムラクモ)花に風🔗⭐🔉

――に叢雲(ムラクモ)花に風

好事にはとかくさしさわりが多いことのたとえ。花に風(=嵐)。

つき=の頃(コロ)🔗⭐🔉

――の頃(コロ)

満月の前後の数日間。「夏は夜。―はさらなり/枕草子 1」

つき=の前の灯(トモシビ)🔗⭐🔉

――の前の灯(トモシビ)

すぐれたものと比較されて,少しも引き立たないことのたとえ。

つき=よ星よ🔗⭐🔉

――よ星よ

あるものをこの上ないものとして愛し,賞美することにいう。「―とながめる」

つき=を越・す🔗⭐🔉

――を越・す

翌月になる。翌月にかかる。

つき=を指(サ)せば指(ユビ)を認む🔗⭐🔉

――を指(サ)せば指(ユビ)を認む

〔楞厳経〕

月を指さして教えると,月を見ないで指を見る。道理を説明しても,文字や言語に捉(トラ)われて本旨を理解しないことのたとえ。

つき=をまた・ぐ🔗⭐🔉

――をまた・ぐ

その月のうちに終わらないで翌月にわたる。「この調子では―・いでしまう」

つき-いち【月一】🔗⭐🔉

つき-いち [0] 【月一】

(1)一か月につき利息が一割であること。

(2)月に一回であること。

つきおか【月岡】🔗⭐🔉

つきおか ツキヲカ 【月岡】

姓氏の一。

つきおか-よしとし【月岡芳年】🔗⭐🔉

つきおか-よしとし ツキヲカ― 【月岡芳年】

(1839-1892) 幕末・明治前期の浮世絵師。月岡雪斎の養子。後年は大蘇を名のる。歌川国芳に浮世絵を学び,のち洋画を摂取。明治期には絵入り新聞などに挿画を描いた。

つきおか-おんせん【月岡温泉】🔗⭐🔉

つきおか-おんせん ツキヲカヲンセン 【月岡温泉】

新潟県北部,北蒲原(キタカンバラ)郡豊浦町月岡にある硫化水素泉。1915年(大正4)石油採掘のボーリングにより湧出。

つき-かげ【月影】🔗⭐🔉

つき-かげ [0] 【月影】

(1)月の光。月光。「―さやかな夜」

(2)月の形。月の姿。「水面にうつる―」

(3)月の光で照らし出された物の姿。「ほの見奉り給へる―の御かたち/源氏(賢木)」

つき-がけ【月掛(け)】🔗⭐🔉

つき-がけ [0] 【月掛(け)】

毎月一定の掛け金を出すこと。また,その掛け金。「―貯金」

つき-がこい【月囲い】🔗⭐🔉

つき-がこい ―ガコヒ [3] 【月囲い】

月ぎめの妾(メカケ)。月切り。

つきがせ【月ヶ瀬】🔗⭐🔉

つきがせ 【月ヶ瀬】

奈良県北東端,添上(ソエカミ)郡の村。名張川の峡谷部を占め,梅林の名所として知られる。

つきがせ-おんせん【月ヶ瀬温泉】🔗⭐🔉

つきがせ-おんせん ―ヲンセン 【月ヶ瀬温泉】

静岡県東部,伊豆半島中央部を北流する狩野川沿いにある単純泉・硫酸塩泉。

つき-きょうてい【月協定】🔗⭐🔉

つき-きょうてい ―ケフテイ 【月協定】

〔正称「月その他の天体における国家の活動を律する協定」〕

月およびその天然資源が人類共同の遺産であること,国家による月の領有禁止等を内容とする。1979年採択,84年発効。

つき-ごし【月越し】🔗⭐🔉

つき-ごし [0] 【月越し】

月をまたぐこと。翌月にかかること。

つき-ごもり【月隠り・晦】🔗⭐🔉

つき-ごもり 【月隠り・晦】

〔「つきこもり」とも。月が隠れる意から〕

月の末日。みそか。つごもり。[新撰字鏡]

つきにほえる【月に吠える】🔗⭐🔉

つきにほえる 【月に吠える】

詩集。萩原朔太郎作。1917年(大正6)刊。豊かな感受性と近代人としての孤独な感情表現が結実したもので,既成概念に縛られず,詩語の新しい可能性を示し,現代詩への途を開いた。

つき-の-いでしお【月の出潮】🔗⭐🔉

つき-の-いでしお ―イデシホ 【月の出潮】

月の出とともに満ちてくる潮。「わかの浦に―のさすままに/新古今(雑上)」

つき-の-いり【月の入り】🔗⭐🔉

つき-の-いり [0] 【月の入り】

月が西の地平線に沈むこと。また,その時刻。

⇔月の出

つき-の-いろびと【月の色人】🔗⭐🔉

つき-の-いろびと 【月の色人】

月の美しさを擬人化していう語。「その名も―は,三五夜中の空に又/謡曲・羽衣」

つき-の-えん【月の宴】🔗⭐🔉

つき-の-えん 【月の宴】

月を観賞しながら催す酒宴。月見の宴。観月の宴。[季]秋。

つき-の-おうぎ【月の扇】🔗⭐🔉

つき-の-おうぎ ―アフギ 【月の扇】

〔月などを見る姿から〕

「抱扇(カカエオウギ)」に同じ。

つき-の-かがみ【月の鏡】🔗⭐🔉

つき-の-かがみ 【月の鏡】

(1)月を映す池の水を鏡にたとえた語。「ひさかたの―となる水を/新後拾遺(冬)」

(2)明るく照る月を鏡にたとえた語。「秋風は―をなほぞとぎける/橿園歌集」

つき-の-かつら【月の桂】🔗⭐🔉

つき-の-かつら 【月の桂】

〔酉陽雑俎(天咫)〕

中国の伝説で,月に生えているという巨大な桂の木。高さ五百丈に達するという。月桂(ゲツケイ)。

つきのかつら=を折る🔗⭐🔉

――を折る

官吏採用試験に合格する。

→桂を折る

つき-の-きゃく【月の客】🔗⭐🔉

つき-の-きゃく 【月の客】

月を眺めに出て来た人。月見の客。[季]秋。《岩鼻やここにもひとり―/去来》

つき-の-く【月の句】🔗⭐🔉

つき-の-く 【月の句】

月を詠みこんだ俳句。連句では,花の句とともに珍重され,一巻中に月の定座(ジヨウザ)が設けられた。

→月の定座

つき-の-さわり【月の障り】🔗⭐🔉

つき-の-さわり ―サハリ 【月の障り】

(1)〔毎月のけがれの意〕

月経。月のもの。

(2)月の光をさえぎるもの。「晴れやらぬ身のうき雲のたな引きて―となるぞ悲しき/和泉式部集」

つき-の-しずく【月の雫】🔗⭐🔉

つき-の-しずく ―シヅク 【月の雫】

(1)露の異名。

(2)ブドウの実に白砂糖の衣をかけた菓子。山梨県の名産。

つき-の-じょうざ【月の定座】🔗⭐🔉

つき-の-じょうざ ―ヂヤウザ 【月の定座】

俳諧連句の一巻中で,月の句を詠むように定められたところ。百韻では,初折の表七句目・裏一〇(のち九)句目,二,三の折の表一三句目,二,三の折の裏一〇(のち九)句目,名残の折の表一三句目。歌仙では,初折の表五句目・裏八(のち七)句目,名残の折の表一一句目。月の座。

→花の定座

つき-の-で【月の出】🔗⭐🔉

つき-の-で [0] 【月の出】

月が東の地平線から昇ること。また,その時刻。

⇔月の入り

つき-の-なごり【月の名残】🔗⭐🔉

つき-の-なごり 【月の名残】

〔秋の月の最後の意〕

「後(ノチ)の月{(1)}」に同じ。

つき-の-ねずみ【月の鼠】🔗⭐🔉

つき-の-ねずみ 【月の鼠】

〔「賓頭盧(ビンズル)説法経」にある法話。人が象に追われ,木の根を伝って井戸に隠れたところが四匹の毒蛇が噛みつこうとし,また,黒白二匹の鼠が木の根をかじろうとする。象を無常に,鼠を日月に,毒蛇を四大(地・水・火・風)にたとえる〕

日月が刻々と過ぎ去っていくこと。月日の鼠。「―の根をかぶる/太平記 27」

つき-の-ふね【月の船】🔗⭐🔉

つき-の-ふね 【月の船】

大空を海に見たて,月を船にたとえていう語。「―星の林に漕ぎ隠る見ゆ/万葉 1068」

つき-の-みや【月の宮】🔗⭐🔉

つき-の-みや 【月の宮】

月宮(ゲツキユウ)。また,月のこと。「―うはの空なるかたみにて/新古今(恋四)」

つき-の-みやこ【月の都】🔗⭐🔉

つき-の-みやこ 【月の都】

(1)月の世界にあるという宮殿。月宮殿。「―より,かぐや姫の迎へに/竹取」

(2)都の美称。「めぐりあはむ―は遥かなれども/源氏(須磨)」

(3)「月宮殿{(3)}」に同じ。「四つ手駕―をさしてかけ/柳多留 11」

つき-の-もの【月の物】🔗⭐🔉

つき-の-もの [5][0] 【月の物】

月経のこと。

つきのゆくえ【月の行方】🔗⭐🔉

つきのゆくえ ツキノユクヘ 【月の行方】

歴史物語。二巻三冊。荒木田麗女著。1771年成立。高倉・安徳二代の記事を描いたもの。老翁に語らせる鏡物を模す。

つき-の-わ【月の輪】🔗⭐🔉

つき-の-わ [0][4] 【月の輪】

(1)月。特に満月。げつりん。

(2)満月を表したまるい形。

(3)ツキノワグマの喉の下にある半月形の白い模様。

(4)僧侶の袈裟の胸のあたりに付ける飾りの環。

(5)わらを円形に束ねて作った釜敷。

つきのわ-こふん【月の輪古墳】🔗⭐🔉

つきのわ-こふん 【月の輪古墳】

岡山県久米郡柵原(ヤナハラ)町飯岡にある円墳。径60メートル,高さ9メートル。造出付きの円墳で,粘土槨から鏡・玉・短甲が出土。大形古墳の全面発掘が大衆参加で初めて成功。戦後の国民的科学運動の実践となった。

つき-ばえ【月映え】🔗⭐🔉

つき-ばえ 【月映え】

月の光に照らされて,美しく映えること。「闇はあやなきを,―今少し心ことなり/源氏(竹河)」

つき-はな【月花】🔗⭐🔉

つき-はな [2] 【月花】

(1)月と花。また,月と花に代表されるような景物や風雅な物事。「すべて―をばさのみ目にて見るものかは/徒然 137」

(2)賞美・寵愛するもの。「日頃―と寵愛せしに/浮世草子・男色大鑑 6」

つき-ロケット【月―】🔗⭐🔉

つき-ロケット [4][3] 【月―】

地球より月面またはその周辺空間に向けて打ち上げられるロケット。第一号は1959年1月ソ連のルナ一号。69年7月20日,アメリカのアポロ一一号が人類初の月面着陸に成功した。

つき-わり【月割(り)】🔗⭐🔉

つき-わり [0] 【月割(り)】

(1)月の数に分割すること。月数で割ること。

(2)月賦(ゲツプ)。「一〇か月の―で家具を買う」

つく【月】🔗⭐🔉

つく 【月】

(1)「つき」の交替形。他の語と複合して用いる。「―夜」「―読み」など。

(2)〔上代東国方言〕

つき。「浦野の山に―片寄るも/万葉 3565」

げっか【月下】(和英)🔗⭐🔉

げっか【月下】

in the moonlight.→英和

〜の moonlight[-lit].‖月下氷人 a matchmaker.

げつがく【月額】(和英)🔗⭐🔉

げつがく【月額】

the monthly sum[amount].

げっかん【月刊】(和英)🔗⭐🔉

げっかん【月刊】

monthly publication.月刊雑誌 a monthly (magazine).→英和

げっきゅう【月給】(和英)🔗⭐🔉

げっきゅう【月給】

a (monthly) salary.→英和

〜を取る draw[get]a salary.〜が上がる(下がる) get a rise (cut) in one's salary.‖月給取り a salaried man;the salaried classes (階級).月給日the payday.月給袋 a pay envelope.

つき【月】(和英)🔗⭐🔉

つきかげ【月影】(和英)🔗⭐🔉

つきかげ【月影】

moonlight.→英和

つきがけ【月掛】(和英)🔗⭐🔉

つきがけ【月掛】

monthly payment.月掛貯金 monthly installment deposit.

つきづき【月々】(和英)🔗⭐🔉

つきづき【月々】

every month.〜の monthly.→英和

つきのわ【月の輪】(和英)🔗⭐🔉

つきのわ【月の輪】

a halo[ring]around the moon;→英和

the white collar (熊の).

つきわり【月割】(和英)🔗⭐🔉

つきわり【月割】

⇒月賦.

大辞林に「月」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む