複数辞典一括検索+![]()

![]()

がち【月】グワチ🔗⭐🔉

がち【月】グワチ

①⇒がち(瓦智)。

②⇒がちのじょろう(月の女郎)

がち【瓦智】グワチ🔗⭐🔉

がち【瓦智】グワチ

(「月」とも書く。「頑痴がんち」の約転か)粋でないこと。不粋。野暮。傾城禁短気「睟すいの客は…。―の男は…」

がち‐の‐じょろう【月の女郎】グワチ‥ヂヨラウ🔗⭐🔉

がち‐の‐じょろう【月の女郎】グワチ‥ヂヨラウ

(謡曲「松風」の「月は一つ、影は二つ」とあるによるという)江戸時代、上方で揚げ代1匁の下級女郎の称。端はし女郎の中の一つの位。影の下、分わけの上。がち。

がっかい【月蓋】グワツ‥🔗⭐🔉

がっかい【月蓋】グワツ‥

インド毘舎離びしゃり城の富豪。国中悪疫流行の際、維摩の教えに従って弥陀三尊の像を鋳て祈念し、除疫の功をなしたという。月蓋王。月蓋長者。

げつ【月】🔗⭐🔉

げつ【月】

(慣用音はガツ)

①つき。

②時間の単位。1年を12分した一つ。また、それを数える語。

③月曜の略。

げつ‐えい【月影】🔗⭐🔉

げつ‐えい【月影】

月の光。

げつ‐おう【月央】‥アウ🔗⭐🔉

げつ‐おう【月央】‥アウ

1カ月のなかば。

げっ‐か【月下】🔗⭐🔉

げっ‐か【月華】‥クワ🔗⭐🔉

げっ‐か【月華】‥クワ

月の光。月光。

げつ‐がく【月額】🔗⭐🔉

げつ‐がく【月額】

ひと月当りの金額。

げっかく‐さ【月角差】🔗⭐🔉

げっかく‐さ【月角差】

(parallactic inequality)天球上の月の運行において、1朔望月さくぼうげつを周期とする遅れ進み。

げっか‐こう【月下香】‥カウ🔗⭐🔉

げっか‐こう【月下香】‥カウ

〔植〕(夜咲いて芳香があるから)チュベローズの別称。

⇒げっ‐か【月下】

げっか‐てん【月下点】🔗⭐🔉

げっか‐てん【月下点】

月を天頂に見る地点。

⇒げっ‐か【月下】

げっかのいちぐん【月下の一群】🔗⭐🔉

げっかのいちぐん【月下の一群】

訳詩集。堀口大学編訳。1925年(大正14)刊。フランス近代・現代詩人の詩340篇を収め、昭和新詩運動を導いた。

げっか‐びじん【月下美人】🔗⭐🔉

げっか‐びじん【月下美人】

①サボテン科クジャクサボテン類の一品種。茎は平らで葉状。夏の夜、純白大輪の美しく香りのよい花が咲き、4時間くらいでしぼむ。

②月下香、すなわちチュベローズの別称。

⇒げっ‐か【月下】

げっか‐ひょうじん【月下氷人】🔗⭐🔉

げっか‐ひょうじん【月下氷人】

(「月下老人」と「氷人」との合成語)男女の縁をとりもつ人。なこうど。媒妁人。

⇒げっ‐か【月下】

げっか‐もん【月華門】‥クワ‥🔗⭐🔉

げっか‐もん【月華門】‥クワ‥

平安京内裏の内郭、紫宸殿前の大庭の西側にある門。日華門に相対する。→内裏(図)

げっか‐ろうじん【月下老人】‥ラウ‥🔗⭐🔉

げっか‐ろうじん【月下老人】‥ラウ‥

[続幽怪録](唐の韋固いごが月夜に逢った老人に将来の妻を予言された故事から)男女の仲をとりもつ人。月下氷人。

⇒げっ‐か【月下】

げっ‐かん【月刊】🔗⭐🔉

げっ‐かん【月刊】

定期的に毎月1回刊行すること。また、その出版物。「―誌」

げっ‐かん【月間】🔗⭐🔉

げっ‐かん【月間】

1カ月の期間。「―売上げ」「交通安全―」

げつ‐げつ【月月】🔗⭐🔉

げつ‐げつ【月月】

つきづき。毎月。

さか‐やき【月代・月額】🔗⭐🔉

さか‐やき【月代・月額】

男の額髪を頭の中央にかけて半月形に剃り落としたもの。もと冠の下にあたる部分を剃った。応仁の乱後は武士が気の逆上を防ぐために剃ったといい、江戸時代には庶民の間にも行われ、成人のしるしとなった。つきしろ。ひたいつき。世間胸算用2「―剃つて髪結うて」

つき【月】🔗⭐🔉

つき【月】

①地球の衛星。半径1738キロメートル。質量は地球の約81分の1。大気は存在しない。自転しつつ約1カ月で地球を1周し、自転と公転の周期がほぼ等しいので常に一定の半面だけを地球に向けている。太陽に対する位置の関係によって新月・上弦・満月・下弦の位相現象を生じる。日本では古来「花鳥風月」「雪月花」などと、自然を代表するものの一つとされ、特に秋の月を賞美する。太陰。つく。つくよ。月輪。〈[季]秋〉。万葉集1「熟田津にきたつに船乗りせむと―待てば」。古今和歌集秋「―見ればちぢに物こそ悲しけれ」

月

撮影:NASA

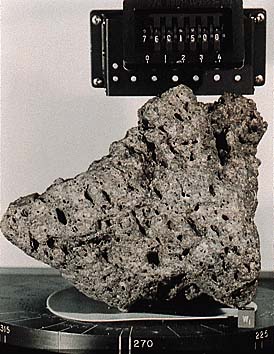

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

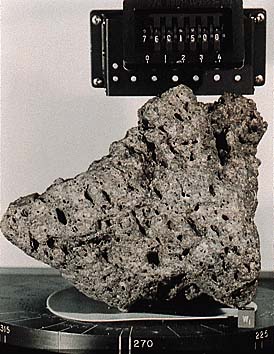

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

つき‐あい【月間】‥アヒ🔗⭐🔉

つき‐あい【月間】‥アヒ

月と月との間。この月から次の月へかけての頃。日葡辞書「ツキアイニマイラウズ」

つき‐いち【月一】🔗⭐🔉

つき‐いち【月一】

①1カ月につき1割の利息。

②1カ月に1回。

つきおか【月岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

つきおか【月岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒つきおか‐よしとし【月岡芳年】

つきおか‐よしとし【月岡芳年】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

つきおか‐よしとし【月岡芳年】‥ヲカ‥

明治初期の浮世絵師。雪斎の養子。大蘇と号。歌川国芳に学ぶ。歴史画・美人画を得意とし、残虐な表現で知られる。錦絵のほかに双紙や新聞の挿絵も描く。(1839〜1892)

⇒つきおか【月岡】

つき‐がかり【月掛り・月懸り】🔗⭐🔉

つき‐がかり【月掛り・月懸り】

(→)「月囲い」に同じ。好色一代男2「札の辻のくら者、―の手かけ者、出合女残らず捜して」

つき‐かげ【月影】🔗⭐🔉

つき‐かげ【月影】

①月のひかり。古今和歌集雑「―のいたらぬ里もあらじと思へば」。「―さやかな夜」

②月の形。月の姿。源氏物語胡蝶「はなやかにさし出でたる―」

③月の光に映し出された物の姿。源氏物語橋姫「ほのかなりし―の見劣りせずはまほならむはや」

④薄墨で竹などの模様をすり出した紙。

つき‐がけ【月掛け】🔗⭐🔉

つき‐がけ【月掛け】

①月々掛金を出すこと。また、その掛金。「―貯金」

②月ぎめで約束した妾めかけ。月囲い。

つき‐がこい【月囲い】‥ガコヒ🔗⭐🔉

つき‐がこい【月囲い】‥ガコヒ

一カ月ごとに契約して、女をかこうこと。月掛り。

つきがせ【月瀬・月ヶ瀬】🔗⭐🔉

つきがせ【月瀬・月ヶ瀬】

奈良市の地名。名張川に沿う梅花の名所。斎藤拙堂の「月瀬記勝」(1851年刊行)以来有名。土地の人はツキノセとも呼んだ。

○月が満ちるつきがみちる🔗⭐🔉

○月が満ちるつきがみちる

①満月になる。

②産み月になる。臨月になる。

⇒つき【月】

つき‐かわ・す【突き交わす】‥カハス

〔自五〕

互いに突く。つつきあう。源氏物語真木柱「あうなき事や宣ひ出でんと―・すに」

つき‐がわり【月代り】‥ガハリ

①次の月になること。

②1カ月ごとに交代すること。ひとつきがわり。

つき‐がんな【突鉋】

鉋の一種。中国・西洋の鉋で、刃の両端に柄があり、刃が広い鉋。柄を両手に持ち、前へ突き出すようにして削る。

つぎ‐き【接木・継木】

植物で、ある個体の芽や枝を切りとって、根をもった他の個体の茎や枝などに接ぎ、活着させること。一般に果樹の栽培などで行われる繁殖法の一つ。接ぐ方の芽や枝などを接穂、根のある方を台木といい、両者は一般に近縁植物でなければ不可能。リンゴをカイドウの台木に、モモをウメやアンズの台木に接ぐ類。〈[季]春〉

⇒つぎき‐へんい【接木変異】

つき‐きず【突き傷】

刃物やとがった木・竹などで突いて生じた傷。また、突かれてできた傷。

つぎ‐キセル【継煙管】

ふだんは二つにして懐中に入れ、吸う時に継ぎ合わせて使うキセル。好色一代女5「―を無理取に、合羽の切きれの莨菪たばこ入をして遣り」

つき‐ぎね【搗杵】

米などを、搗く杵。かちぎね。

つぎき‐へんい【接木変異】

接穂が台木の影響で、以前と異なった形質を現すこと。

⇒つぎ‐き【接木・継木】

つき‐ぎめ【月極め】

①月ごとにその始末をつけること。

②月額を定めて契約すること。「―で借りる」「新聞の―読者」

つき‐ぎょうじ【月行事】‥ギヤウ‥

①月番の行事。

②⇒がちぎょうじ

つき‐きり【付き切り】

しばらくもそばを離れずつき添うこと。つきっきり。「―の看護」「―で世話する」

つき‐きり【突切り】

すげなく言い放つこと。源氏物語若菜下「はしたなく―なる事なのたまひそよ」

つき‐ぎり【月切り】

ある物事の期間を1カ月の間と区切りをつけること。また、幾月と月を限ること。月ぎめ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「これは都の―に隠し置かれし手煎じや」

⇒つきぎり‐かご【月切駕籠】

つきぎり‐かご【月切駕籠】

江戸時代、駕籠常用の資格のない旗本・陪臣ばいしんなどが、願い出により5カ月を限って駕籠の常用を許されたこと。

⇒つき‐ぎり【月切り】

つき‐き・る【突き切る】

〔他五〕

①突いて切る。

②野原や路などをまっすぐに横切る。つっきる。

③突き通す。つらぬく。

つぎ‐ぎれ【継切れ】

衣服または布地のやぶれを補い綴るために用いるきれ。

つき‐ぐ【突具】

魚介を突き刺して採捕する道具。矠やす・銛もりの類。

つぎ‐く【継句】

雑俳の一種。8〜9字の題に、下を付けて、17字の句とするもの。また、題を下に踏まえて17字の句とする。

つき‐くさ【月草・鴨跖草】

①(臼でついて染料にしたからいう)ツユクサの古名。〈[季]秋〉。万葉集7「―に衣そ染しむる」

②襲かさねの色目。表は縹はなだ、裏は薄縹または表に同じ。

⇒つきくさ‐の【月草の】

つきくさ‐の【月草の】

〔枕〕

(月草の花で染めたものは色がおちやすいのでいう)「うつる」「け(消)ぬ」「かり(仮)」などにかかる。万葉集4「―移ろひやすく思へかも」

⇒つき‐くさ【月草・鴨跖草】

つき‐くず・す【突き崩す】‥クヅス

〔他五〕

①突いて崩す。

②突入して混乱させる。「敵の前線を―・す」

③「くずす」を強めていう語。「その失敗が彼の自信を―・した」

つぎ‐ぐすり【接ぎ薬】

接合剤。接着剤。

つき‐ぐそく【突具足】

相手を突いて傷つける武器。〈日葡辞書〉

つき‐くだ・く【搗き砕く】

〔他五〕

穀物などを、ついて細かにする。

つぎ‐くち【注ぎ口】

液体を注ぎやすいように、器につけた口。

つき‐くるま【衝輣】

城門などを衝き破る装置を持つ、物見やぐらのある車。天智紀「唐の軍、雲車たかくるま―ありて」

つき‐げ【月毛・鴾毛】

馬の毛色で、葦毛のやや赤みのあるもの。また、その毛色の馬。桃花馬。

つき‐げやき【槻欅】

欅けやきの異名。

つき‐ごえ【突き声】‥ゴヱ

敵を攻撃する時に発する大きな声。かん高い声。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「三婦殿内にか宿にかと、―やり声」

つき‐ごし【月越し】

2カ月にわたること。翌月にかかること。「―の借金」

つき‐ごと【月毎】

月々。毎月。各月。「―の収支」

つき‐こみ【突込み】

①つきこむこと。つっこみ。

②皆同じように扱うこと。また、まとめて扱うこと。つっこみ。花暦八笑人「―に買ふと損をするぜへ」

⇒つきこみ‐おび【突込帯】

つきこみ‐おび【突込帯】

帯の先を結ばずに折りこむ締め方。はさみおび。

⇒つき‐こみ【突込み】

つき‐こ・む【突き込む】

〔自他五〕

⇒つっこむ

つき‐こ・む【搗き込む】

〔他四〕

(味噌などを)作り調えておく。しこむ。好色五人女2「―・みし朝夕の味噌風味変り」

つき‐こ・む【築き込む・築き籠む】

〔他下二〕

死体を埋めて塚を築く。謡曲、隅田川「この道のほとりに―・めて」

つぎ‐こ・む【注ぎ込む】

〔他五〕

①器の中に液体をそそぎこむ。つぎいれる。

②ある人またはある事のために自分のものをどしどし提供する。「資本を―・む」「精力を―・む」

つき‐ごめ【搗米】

ついて白くした米。精白米。

⇒つきごめ‐や【搗米屋】

つきごめ‐や【搗米屋】

米搗きを業とする人。また、搗米を売る店。傾城色三味線「―の茂平次殿とて、ほこり商売でござれども」

⇒つき‐ごめ【搗米】

つき‐こもり【晦】

(月がこもり隠れるからいう)月の末日。みそか。つごもり。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ごろ【月頃】

数カ月このかた。数カ月来。万葉集4「ふるさとにこの―もありかつましじ」

つき‐ころ・す【突き殺す】

〔他五〕

刃物などをつきさして殺す。

つき‐ころば・す【突き転ばす】

〔他五〕

ついてころばす。つっころばす。

つき‐ざ【撞座】

梵鐘・磬けいなどを打ち鳴らす時、撞木しゅもくが当たるところ。蓮華文などで装飾する。→梵鐘(図)

つぎ‐ざお【継ぎ棹・接ぎ竿】‥ザヲ

①収納・携帯に便利なように棹を継ぎ合わせて組み立てる三味線。継三味線。好色一代男4「―のこくたん、六すぢ懸を取り出し」

②数本を継ぎ合わせて用いる釣竿。

つき‐さかき【撞賢木】

(「つき」は「いつき(斎)」の意)神事に用いるサカキ。神功紀「神、名は―厳御魂いつのみたま天疎向津媛命あまさかるむかつひめのみこと」

つき‐ささ・る【突き刺さる】

〔自五〕

とがったものの先が突き立って、中に入る。「とげが―・る」

つき‐さ・す【突き差す・突き刺す】

〔他五〕

とがったものをつき立てて中に入れる。突いて貫く。「―・すようなまなざし」

つぎ‐ざま【次様】

1段劣ること。二流。下ざま。徒然草「―の人はあからさまに立ち出でても」

つき‐ごし【月越し】🔗⭐🔉

つき‐ごし【月越し】

2カ月にわたること。翌月にかかること。「―の借金」

つき‐づき【月月】🔗⭐🔉

つき‐づき【月月】

(ツキツキとも)毎月。月ごと。「―の支払い」

○月と鼈つきとすっぽん🔗⭐🔉

○月と鼈つきとすっぽん

(月とスッポンとは丸いところは同じだが、全くかけはなれているところから)二つのものの間に非常に差のあることのたとえ。

⇒つき【月】

つき‐とば・す【突き飛ばす】

〔他五〕

手荒くつき当たってはねとばす。「犯人が警官を―・して逃げる」

つき‐と・める【突き止める】

〔他下一〕[文]つきと・む(下二)

①つきさして動かないようにする。

②つき殺す。さし殺す。武家義理物語「三人とも―・め其の死骸の上に腰をかけて」

③最後まで究めて、確かな所を見とどける。探し当てる。「正体を―・める」「住所を―・める」

つき‐とも‐ない【付きとも無い】

「つきもない」に同じ。→付き(成句)

つき‐なかば【月半ば】

月の中ごろ。中旬。

つき‐な‐こと【付無事】

不似合なこと。おかしなこと。洒落本、辰巳之園「かならず―を言ふまいぞ」→付無つきなし

つき‐なし【月済し】

借銭を毎月いくらかずつ返すこと。→日済し

つき‐な・し【付無し】

〔形ク〕

①よりつく便宜がない。古今和歌集雑体「あふことの今ははつかになりぬれば夜深からでは―・かりけり」

②不似合いである。不相応である。竹取物語「かく―・き事を仰せ給ふこと」

→付きも無い

つき‐なみ【月並・月次】

①毎月。月ごと。例月。枕草子297「―の御屏風もをかし」

②平凡なこと。陳腐なこと。ありきたり。「―なせりふ」

③月ごとにあること。

㋐月並会の略。

㋑月並俳句の略。

㋒月次祭つきなみのまつりの略。

㋓月経。月のもの。

④月齢。拾遺和歌集秋「水の面に照る―を数ふれば」

⇒つきなみ‐かい【月並会】

⇒つきなみ‐こう【月次講】

⇒つきなみ‐ちょう【月並調】

⇒つきなみ‐の‐え【月次絵】

⇒つきなみ‐の‐まつり【月次祭】

⇒つきなみ‐は【月並派】

⇒つきなみ‐はいく【月並俳句】

つきなみ‐かい【月並会】‥クワイ

毎月きまった集会。月例の和歌や俳句の会。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐こう【月次講】‥カウ

毎月、日を定めて催す講。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐ちょう【月並調】‥テウ

①江戸末期、天保以降に行われた、陳腐卑俗で理屈に勝りがちな俳諧の称。

②転じて、一般に、何の新しみもない調子。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐の‐え【月次絵】‥ヱ

1年12カ月の行事や風物を順に描いた絵。源氏物語絵合「例の―も見馴れぬさまに言の葉を書き続けて御覧ぜさせ給ふ」

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐の‐まつり【月次祭】

(本来毎月行われるべきものを略したからという)古代から毎年陰暦6月・12月の11日に神祇官で行われた祭事。伊勢神宮を初め304座の祭神に幣帛を奉り、天皇および国家の安泰を祈請した。もと、当日の夜は天皇が神饌しんせんを供え、神と共食した。明治初年復興。伊勢神宮の内宮・外宮でも同月に行われている。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐は【月並派】

月並会を催す旧派の俳人をののしっていう語。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つきなみ‐はいく【月並俳句】

正岡子規が自分の革新した新派俳句に対して旧派(月並派)の俳句をののしって呼んだ称。転じて、陳腐で新しみのない俳句。

⇒つき‐なみ【月並・月次】

つき‐な・む【着き並む】

〔自四〕

居並んで着席する。つきならぶ。宇津保物語梅花笠「男きんだち―・み給ひぬ」

つき‐ならび【月並び】

今月来月とうちつづくこと。栄華物語衣珠「―に失ひ奉り給へりし」

つき‐なら・ぶ【着き並ぶ】

〔自四〕

(→)「つきなむ」に同じ。

つぎ‐に【次に】

〔接続〕

それから。そのあとにつづいて。

○月に異につきにけに🔗⭐🔉

○月に異につきにけに

月ごとに異なって。月に新たに。「月に日に異に」とも。万葉集6「―日に日に見とも」

⇒つき【月】

つき‐に‐けり【着きにけり】

(謡曲・浄瑠璃の文の末尾に多く用いられることから)終り。しまい。二番鶏「つれなさの―には冷火燵ひえごたつ」(貞佐)

つきにほえる【月に吠える】

萩原朔太郎の第1詩集。1917年(大正6)刊。近代人の孤独・不安・悲哀などを鋭く捉え、口語自由詩の内面的な音楽性を完成。

→文献資料[月に吠える]

つきにほえる【月に吠える】🔗⭐🔉

つきにほえる【月に吠える】

萩原朔太郎の第1詩集。1917年(大正6)刊。近代人の孤独・不安・悲哀などを鋭く捉え、口語自由詩の内面的な音楽性を完成。

→文献資料[月に吠える]

○月に叢雲花に風つきにむらくもはなにかぜ

世の中の好事には、とかく障害の多いことのたとえ。

⇒つき【月】

○月に叢雲花に風つきにむらくもはなにかぜ🔗⭐🔉

○月に叢雲花に風つきにむらくもはなにかぜ

世の中の好事には、とかく障害の多いことのたとえ。

⇒つき【月】

つきぬき‐だんご【搗抜き団子】

念入りによく搗いてこしらえた団子。

つき‐ぬ・く【突き抜く】

[一]〔他五〕

①つきとおす。つらぬく。「槍で天井を―・く」

②「突く」を強めていう語。

[二]〔自下二〕

⇒つきぬける(下一)

つき‐ぬ・く【搗き抜く】

〔他四〕

餅などを十分につく。浄瑠璃、栬狩剣本地「陰陽和合に―・く揉みぬく白もぐさ」

つき‐ぬけ【突抜け】

①つきとおること。

②まっすぐに通りぬけられること。

⇒つきぬけ‐うら【突抜け裏】

つきぬけ‐うら【突抜け裏】

表通りへ通りぬけられる裏通り。

⇒つき‐ぬけ【突抜け】

つき‐ぬ・ける【突き抜ける】

〔自下一〕[文]つきぬ・く(下二)

①反対側までつきとおる。「弾が―・ける」

②とどまらずに通り抜ける。「町を―・ける」

つき‐ぬの【調布】

調として奉る布。つきのぬの。ちょうふ。〈類聚名義抄〉→調ちょう2

つきね‐ぐさ【及己】

〔植〕フタリシズカの古名。〈倭名類聚鈔20〉

つぎ‐ね‐ふ

〔枕〕

「山城やましろ」にかかる。古事記下「―山城女やましろめの木鍬こくわ持ち」

⇒つぎねふ‐や

つぎねふ‐や

〔枕〕

(→)「つぎねふ」に同じ。古事記下「―山城川を」

⇒つぎ‐ね‐ふ

つぎ‐の‐いくさのきみ【裨将】

次将。副将。崇峻紀「―部隊たむろのおさとして二万余の軍を領いて」

つき‐の‐いでしお【月の出汐】‥シホ

月の昇ると共に満ちて来る潮。つきのでしお。新古今和歌集雑「和歌の浦に―のさすままに」

つき‐の‐いり【月の入り】

月が西に沈むこと。また、その時刻。↔月の出

つき‐の‐えん【月の宴】

月をながめ賞するために催す酒宴。月見の宴。宇津保物語蔵開上「―し給ひし時に」

つき‐の‐おうぎ【月の扇】‥アフギ

能の動作の一つ。(→)抱扇かかえおうぎに同じ。

つきのおちば【槻の落葉】

荒木田久老ひさおゆの歌文集。9巻4冊。短歌・長歌・文章を集録。

つき‐の‐かお【月の顔】‥カホ

月のおもて。月の光。竹取物語「―見るは忌むことと制しけれども」

つき‐の‐かがみ【月の鏡】

①(月の形を鏡にみなしていう)満月。また、晴れ渡った月。

②月を映す池水の面を鏡にたとえた語。新後拾遺和歌集冬「久方の―となる水を」

つき‐の‐かつら【月の桂】

中国の伝説で、月の中に生えているという丈の高い桂の木。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「久方の―も秋はなほもみぢすればや照りまさるらむ」

⇒月の桂を折る

つき‐の‐いでしお【月の出汐】‥シホ🔗⭐🔉

つき‐の‐いでしお【月の出汐】‥シホ

月の昇ると共に満ちて来る潮。つきのでしお。新古今和歌集雑「和歌の浦に―のさすままに」

つき‐の‐いり【月の入り】🔗⭐🔉

つき‐の‐いり【月の入り】

月が西に沈むこと。また、その時刻。↔月の出

つき‐の‐えん【月の宴】🔗⭐🔉

つき‐の‐えん【月の宴】

月をながめ賞するために催す酒宴。月見の宴。宇津保物語蔵開上「―し給ひし時に」

つき‐の‐おうぎ【月の扇】‥アフギ🔗⭐🔉

つき‐の‐おうぎ【月の扇】‥アフギ

能の動作の一つ。(→)抱扇かかえおうぎに同じ。

つき‐の‐かお【月の顔】‥カホ🔗⭐🔉

つき‐の‐かお【月の顔】‥カホ

月のおもて。月の光。竹取物語「―見るは忌むことと制しけれども」

つき‐の‐かがみ【月の鏡】🔗⭐🔉

つき‐の‐かがみ【月の鏡】

①(月の形を鏡にみなしていう)満月。また、晴れ渡った月。

②月を映す池水の面を鏡にたとえた語。新後拾遺和歌集冬「久方の―となる水を」

つき‐の‐かつら【月の桂】🔗⭐🔉

つき‐の‐かつら【月の桂】

中国の伝説で、月の中に生えているという丈の高い桂の木。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「久方の―も秋はなほもみぢすればや照りまさるらむ」

⇒月の桂を折る

○月の桂を折るつきのかつらをおる

科挙の試験に及第する。また、文章生もんじょうしょうが官吏登用試験に及第する。桂を折る。

⇒つき‐の‐かつら【月の桂】

○月の桂を折るつきのかつらをおる🔗⭐🔉

○月の桂を折るつきのかつらをおる

科挙の試験に及第する。また、文章生もんじょうしょうが官吏登用試験に及第する。桂を折る。

⇒つき‐の‐かつら【月の桂】

つき‐の‐きゃく【月の客】

月見の人。去来抄「岩鼻やここにもひとり―」(去来)

つき‐の‐くらい【月の位】‥クラヰ

江戸時代、大坂新町の遊郭で、下等な遊女の称。

つき‐の・ける【突き退ける・突き除ける】

〔他下一〕[文]つきの・く(下二)

突いておしのける。勢いよく排除する。「人を―・けて前に出る」

つき‐の‐こおり【月の氷】‥コホリ

澄み渡って氷のように見える月。月の光が水にうつってきらめくさま。拾玉集6「―にをしぞ立つなる」

つき‐の‐ころ【月の頃】

月の眺めのよいころ。満月の日の前後数日をいう。枕草子1「夏はよる。―はさらなり」

つき‐の‐ざ【月の座】

(→)「月の定座じょうざ」に同じ。

つき‐の‐さわり【月の障り】‥サハリ

①月の光を隠すもの。

②月経。月のもの。

つき‐の‐しずく【月の雫】‥シヅク

①露の異称。

②ブドウの実に白砂糖の衣をかけた菓子。甲州の名産。

つき‐の‐しも【月の霜】

月光の冴さえて白いのを霜にたとえていう語。後撰和歌集夏「―をや秋と見つらむ」

つき‐の‐じょうざ【月の定座】‥ヂヤウ‥

俳諧の1巻中、月をよみこむべきところ。百韻の連句では初表第7句、初裏第10句、2・3の表第13句、同じく裏第10句、名残の表第13句。歌仙では初表第5句、初裏第7(8)句、名残の表第11句。月の座。

つき‐の‐つるぎ【月の剣】

(形が剣に似ているからいう)三日月みかづきの異称。

つき‐の‐で【月の出】

月が東から昇ること。また、その時刻。↔月の入り

つき‐の‐なごり【月の名残】

(→)「後のちの月」1に同じ。「橋桁のしのぶは―かな」(芭蕉)

つき‐の‐ぬの【調の布】

調として奉る布。つきぬの。〈倭名類聚鈔12〉→調ちょう2

つき‐の‐ねずみ【月の鼠】

(「翻訳名義集」によると、人が象に追われて木の根を伝って野中の井戸に隠れたところ、4匹の毒蛇がかみつこうとし、また木の根を黒白2匹の鼠がかじろうとする。象は無常、黒白の鼠は日月に、毒蛇は四大(地・水・火・風)にたとえる)月日の過ぎ行くことをいう。月日の鼠。久安百首「のどけかれ―よ露の身を」

つき‐の‐はやし【月の林】

公卿の仲間。拾遺和歌集雑「―の召に入らねば」→月卿げっけい

つき‐の‐ふね【月の船】

大空を海にみなし、月が空を行くさまを漕ぎ行く船にたとえていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち―星の林に漕ぎ隠る見ゆ」

つぎ‐のぼ・る【続ぎ登る】

〔自四〕

あとから続いて登る。崇神紀「大坂に―・れる石群いしむらを」

つぎ‐の‐ま【次の間】

①主君のいる部屋の次の部屋。おつぎ。枕草子184「―に長炭櫃にひまなくゐたる人々」

②主な部屋に隣接する小部屋。控えの間。「―付」

つき‐の‐きゃく【月の客】🔗⭐🔉

つき‐の‐きゃく【月の客】

月見の人。去来抄「岩鼻やここにもひとり―」(去来)

つき‐の‐くらい【月の位】‥クラヰ🔗⭐🔉

つき‐の‐くらい【月の位】‥クラヰ

江戸時代、大坂新町の遊郭で、下等な遊女の称。

つき‐の‐こおり【月の氷】‥コホリ🔗⭐🔉

つき‐の‐こおり【月の氷】‥コホリ

澄み渡って氷のように見える月。月の光が水にうつってきらめくさま。拾玉集6「―にをしぞ立つなる」

つき‐の‐ころ【月の頃】🔗⭐🔉

つき‐の‐ころ【月の頃】

月の眺めのよいころ。満月の日の前後数日をいう。枕草子1「夏はよる。―はさらなり」

つき‐の‐ざ【月の座】🔗⭐🔉

つき‐の‐ざ【月の座】

(→)「月の定座じょうざ」に同じ。

つき‐の‐さわり【月の障り】‥サハリ🔗⭐🔉

つき‐の‐さわり【月の障り】‥サハリ

①月の光を隠すもの。

②月経。月のもの。

つき‐の‐しずく【月の雫】‥シヅク🔗⭐🔉

つき‐の‐しずく【月の雫】‥シヅク

①露の異称。

②ブドウの実に白砂糖の衣をかけた菓子。甲州の名産。

つき‐の‐しも【月の霜】🔗⭐🔉

つき‐の‐しも【月の霜】

月光の冴さえて白いのを霜にたとえていう語。後撰和歌集夏「―をや秋と見つらむ」

つき‐の‐じょうざ【月の定座】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

つき‐の‐じょうざ【月の定座】‥ヂヤウ‥

俳諧の1巻中、月をよみこむべきところ。百韻の連句では初表第7句、初裏第10句、2・3の表第13句、同じく裏第10句、名残の表第13句。歌仙では初表第5句、初裏第7(8)句、名残の表第11句。月の座。

つき‐の‐つるぎ【月の剣】🔗⭐🔉

つき‐の‐つるぎ【月の剣】

(形が剣に似ているからいう)三日月みかづきの異称。

つき‐の‐で【月の出】🔗⭐🔉

つき‐の‐で【月の出】

月が東から昇ること。また、その時刻。↔月の入り

つき‐の‐なごり【月の名残】🔗⭐🔉

つき‐の‐なごり【月の名残】

(→)「後のちの月」1に同じ。「橋桁のしのぶは―かな」(芭蕉)

つき‐の‐ねずみ【月の鼠】🔗⭐🔉

つき‐の‐ねずみ【月の鼠】

(「翻訳名義集」によると、人が象に追われて木の根を伝って野中の井戸に隠れたところ、4匹の毒蛇がかみつこうとし、また木の根を黒白2匹の鼠がかじろうとする。象は無常、黒白の鼠は日月に、毒蛇は四大(地・水・火・風)にたとえる)月日の過ぎ行くことをいう。月日の鼠。久安百首「のどけかれ―よ露の身を」

つき‐の‐はやし【月の林】🔗⭐🔉

つき‐の‐はやし【月の林】

公卿の仲間。拾遺和歌集雑「―の召に入らねば」→月卿げっけい

つき‐の‐ふね【月の船】🔗⭐🔉

つき‐の‐ふね【月の船】

大空を海にみなし、月が空を行くさまを漕ぎ行く船にたとえていう語。万葉集7「天の海に雲の波立ち―星の林に漕ぎ隠る見ゆ」

○月の前の灯つきのまえのともしび🔗⭐🔉

○月の前の灯つきのまえのともしび

けおされて、見る影もないもののたとえ。

⇒つき【月】

つき‐の‐まゆ【月の眉】

(形が人の眉に似ているからいう)三日月みかづきの異称。元永二年七月内大臣殿歌合「―峰に近づく夕まぐれ」

つき‐のみ【突鑿】

首と柄が長い、柄を手で押して使う仕上げ用の鑿。さすのみ。

突鑿

提供:竹中大工道具館

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

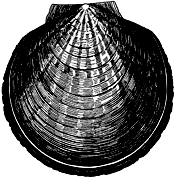

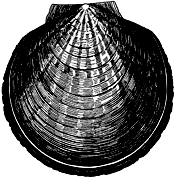

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

つき‐の‐まゆ【月の眉】🔗⭐🔉

つき‐の‐まゆ【月の眉】

(形が人の眉に似ているからいう)三日月みかづきの異称。元永二年七月内大臣殿歌合「―峰に近づく夕まぐれ」

つき‐の‐みやこ【月の都】🔗⭐🔉

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】🔗⭐🔉

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】🔗⭐🔉

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ🔗⭐🔉

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】🔗⭐🔉

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つき‐ばえ【月映え】🔗⭐🔉

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つき‐はな【月花】🔗⭐🔉

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ🔗⭐🔉

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐まわり【月回り】‥マハリ🔗⭐🔉

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

○月よ星よと眺むつきよほしよとながむ🔗⭐🔉

○月よ星よと眺むつきよほしよとながむ

(月や星を美しいものと仰ぐように)非常に寵愛し、賞美する。

⇒つき【月】

つき‐よみ【月読・月夜見】

①⇒つくよみ。

②月読宮つきよみのみやの略。

⇒つきよみ‐おとこ【月読男】

つきよみ‐おとこ【月読男】‥ヲトコ

⇒つくよみおとこ

⇒つき‐よみ【月読・月夜見】

つきよみ‐の‐みこと【月読尊・月夜見尊】

(古くはツクヨミノミコト)記紀神話で伊弉諾尊いざなきのみことの子で天照大神の弟。月神。「夜の食おす国」を治めたという。

つきよみ‐の‐みや【月読宮・月夜見宮】

①(月読宮)皇大神宮の別宮。伊勢市中村町にある。祭神は月読尊。

②(月夜見宮)豊受大神宮の別宮。伊勢市宮後みやじりにある。祭神は月夜見尊ならびにその荒御魂あらみたま。

つぎ‐ラウ【継羅宇】

使用する時に継ぎ合わせて長くできるように作ったキセルの羅宇ラオ。

つ・きる【尽きる・竭きる】

〔自上一〕[文]つ・く(上二)

物・事が消耗していってその果てに達する意。

①(使い果たして)しまいになる。最後まで行く。終わる。万葉集20「君に語らむこと―・きめやも」。拾遺和歌集賀「―・くとも―・きじ君が齢は」。平家物語11「御運すでに―・きさせ給ひぬ」。「食糧が―・きる」

②極限に達する。きわまる。源氏物語紅葉賀「これらに面白さの―・きにければ他事に目もうつらず」。「冥加に―・きる」

▷現代語では多く「…に―・きる」の形で用いる。

③なくなる。消えうせる。万葉集6「この山の―・きばのみこそこの河の絶えばのみこそ」。源氏物語桐壺「いとど心苦しう心肝も―・くるやうになむ」

④(動詞の連用形に付いて)…して終りになる。最後まで…する。「燃え―・きる」

つぎ‐ろう【接ぎ蝋】‥ラフ

接木つぎきの接合部の乾燥・雨湿を防ぐために用いる粘着物質。原料は蜜蝋・松脂・獣脂など。

つぎ‐ろうそく【継蝋燭】‥ラフ‥

蝋燭が燃えて短くなった上に、別のを継ぎ足すこと。死者の霊前ではこれを忌む風習がある。

つき‐わ・く【築き分く】

〔他下二〕

垣などを築いてしきる。源氏物語少女「西の町は北面―・けて御蔵町なり」

つき‐わた・る【着き渡る】

〔自四〕

ずらりと並んで着座する。源氏物語胡蝶「おとどの君を始め奉りて、皆―・り給ふ」

つき‐わり【月割】

①月の数に分割すること。1カ月当りの平均。「―で計算する」

②(→)月賦げっぷに同じ。

つき‐わり【月割】🔗⭐🔉

○月を越すつきをこす🔗⭐🔉

○月を越すつきをこす

次の月になる。翌月にかかる。

⇒つき【月】

○月を指せば指を認むつきをさせばゆびをみとむ🔗⭐🔉

○月を指せば指を認むつきをさせばゆびをみとむ

[大仏頂経]月をゆびさして教えると、月を見ないで指を見る意。道理を説いて聞かせてもその本旨を理解できず、その文字や言語に拘泥して詮索することをいう。

⇒つき【月】

○月をまたぐつきをまたぐ🔗⭐🔉

○月をまたぐつきをまたぐ

その月に終わらず次の月まで続く。

⇒つき【月】

つきんぼう【突きん棒】‥バウ

長い柄をもつ銛竿もりざお。また、それを用いる漁法。

⇒つきんぼう‐ぎょぎょう【突きん棒漁業】

つきんぼう‐ぎょぎょう【突きん棒漁業】‥ゲフ

海面近くを泳ぐカジキ類などを、船上から銛や電気銛を使って突きとる漁法・漁業。突きん棒漁。

⇒つきんぼう【突きん棒】

つく【月】

①「つき」の古形。他の語に冠して、複合語に用いた。「―夜」

②(上代東国方言)つき。万葉集14「うら野の山に―片寄るも」

つく【銑・釻】

①弓の両端、弦をかける本末の弭はずにかぶせる金物。一説に、握りの上に打つ折釘という。

②凸起物。担い棒の両端の滑り止め、艪ろに艪綱を掛ける凸起部の類。

つく【槻】

ツキの古名。古事記下「―弓の、こやるこやりも」

つく【木 ・木兎】

ミミズクの別称。仁徳紀「―産殿うぶとのに入とびいれり」

つ・く【付く・附く・着く・就く・即く】

[一]〔自五〕

➊二つの物が離れない状態になる。

①ぴったり一緒になる。くっつく。古事記下「たこむらに虻あむかき―・き」。万葉集20「旅と云へど真旅になりぬ家の母もが着せし衣に垢―・きにかり」。「よく―・く糊のり」

②㋐しるしが残る。源氏物語帚木「かかる疵さへ―・きぬれば」

㋑書き入れられる。記される。「帳簿に―・いていない」

㋒そまる。万葉集7「倭やまとの宇陀の真赤土まはにのさ丹―・かば」

③沿う。源氏物語末摘花「蔭に―・きて立ち隠れ給へば」。「塀に―・いて曲がる」

④(目に)とまる。注意をひく。万葉集1「へそがたの林のさきの狭野榛さのはりの衣に着くなす眼に―・くわが背」。「耳に―・く」

➋他のもののあとに従いつづく。

①心を寄せる。従う。味方する。万葉集14「高き嶺に雲のつくのすわれさへに君に―・きなな高嶺と思もひて」。伊勢物語「家刀自まめに思はむといふ人に―・きて人の国へいにけり」。平家物語9「平家にそむいて源氏に―・かんとしけるが」。日葡辞書「ヒトノテニツク」。「彼の言葉に―・く」

②あとに続く。随従する。源氏物語若紫「忍びて引き入りたまふに―・きてすべり入りて」「法花三昧行ふ堂の懺法の声山おろしに―・きて聞えくる」。「兄に―・いて行く」

③つきそう。かしずく。平家物語10「是も八つより―・き奉て、重景にも劣らず不便にし給ひければ」

④従いまなぶ。「先生に―・く」

➌あるものが他のところまで及びいたる。

①到着する。届く。万葉集15「家人は待ち恋ふらむに遠の国未だも―・かず大和をも遠くさかりて」。土佐日記「澪標みおつくしのもとよりいでて難波に―・きて河尻に入る」。「目的地に―・く」「荷物が―・く」

②通じる。「道が―・く」

➍その身にまつわる。

①その身にそなわる。源氏物語葵「物になさけおくれてすぐすぐしき所―・き給へるあまりに」。「身に―・いている物」

②わが物となる。すっかりその物となる。「くせが―・く」

③ぴったりする。よくあう。源氏物語桐壺「大殿の君いとをかしげにかしづかれたる人とは見ゆれど心にも―・かず覚え給ひて」

➎感覚や力などが働きだす。

①その気になる。心がきまる。源氏物語若紫「かの人の御かはりに明暮の慰みにも見ばやと思ふ心深う―・きぬ」。平家物語2「他人の口よりもれぬさきに、かへり忠して命生かうど思ふ心ぞ―・きにける」。「決心が―・く」

②力や才能が加わる。源氏物語帚木「寝覚の語らひにも身の才―・き朝廷おおやけに仕うまつるべき道々しき事を教へて」。「力が―・く」

③(「点く」とも書く)燃え始める。ともる。万葉集2「冬ごもり春さりくれば野ごとに―・きてある火の風の共むた靡くが如く」。「火が―・く」「電灯が―・く」

④感染して効果を生じる。「種痘が―・く」

⑤植えた木や挿木さしきが根をおろす。猿蓑「さし木―・きたる月の朧夜」(凡兆)

⑥(「憑く」と書く)のりうつる。大鏡伊尹「護法―・きたる法師おはします御屏風のつらにひきつけられて」。日葡辞書「テングガヒトニツク」

⑦(「ついている」の形で)運が向いている。

➏定まる。決まる。

①定められ負う。平治物語「その頼信を打ち返して信頼と―・き給ふ右衛門督殿は」。「名が―・く」

②値が定まる。値する。「値段が―・いていない」「高く―・く」

③おさまる。落ちつく。まとまる。「かたが―・く」「話が―・く」

➐ある位置に身をおく。

①帝位にのぼる。即位する。源氏物語薄雲「御位に―・きおはしまししまで」。「皇位に―・く」

②その場所に安定する。座をしめる。源氏物語桐壺「みこたちの御座の末に源氏―・き給へり」。徒然草「出仕して饗膳などに―・く時も」。「床に―・く」

③任務を負う。仕事を始める。「任に―・く」

④こもる。「鳥屋とやに―・く」「塒ねぐらに―・く」

➑(他の語に付けて用いる。多くヅクとなる)その様子になる。なりかかる。平家物語6「入道相国病ひ―・き給ひし日よりして、水をだに喉へ入れたまはず」→づく。

➒(「つきて」「ついて」の形で)

㋐関して。徒然草「古への聖代すべて起請文に―・きて行はるるまつりごとはなきを」。「一身上の事に―・いて」

㋑…ごとに。「一人に―・き、一点限り」

➓(助詞の「に」に接続して)…により。…だから。「定休日に―・き休業します」

[二]〔他下二〕

⇒つける(下一)

◇➌1や➐2には「着」、➐はふつう「就」で、特に➐1には「即」を使う。

つ・く【吐く】

〔他五〕

(「突く」と同源)

①呼吸する。吹き出す。古事記中「鳰鳥の潜かずき息づき」。日葡辞書「イキヲツク」。「一息―・く」「ため息を―・く」

②はく。もどす。竹取物語「青へどを―・きてのたまふ」

③排出する。東海道名所記「そのついでに尿ばりを―・きて」

④口外する。言う。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「君傾城をなぶるやうに権三が嘘を―・くものか」。樋口一葉、たけくらべ「黙つて居ろ、生意気は―・くな」。「悪態を―・く」

つ・く【尽く・竭く】

〔自上二〕

⇒つきる(上一)

つ・く【突く・衝く・撞く】

〔他五〕

抵抗のあるものの1点をめがけて腕・棒・剣などの先端を強くあて、また、つらぬく意。

①一気にあててとおす。万葉集19「鮪しび―・くと海人のともせる漁火の」。日葡辞書「ケンヲモッテヒトヲツク」

②ささえにする。万葉集3「杖策つきも―・かずも行きて」。日葡辞書「カタナヲバウ・ツエニツク」。「ひじを―・く」

③底面にふれる。源氏物語藤裏葉「御階のひだり右に膝を―・きて奏す」。「手を―・いて謝る」

④ぬかずく。礼拝する。源氏物語総角「常不軽をなん―・かせ侍る」

⑤目標を1点に定めはげしく攻撃する。突撃する。「敵の背後を―・く」「意表を―・く」

⑥感覚や感情を強く刺激する。「悪臭が鼻を―・く」「哀れさが胸を―・く」

⑦物ともせず進む。「悪天候を―・いて出発する」

⑧細長い物の先で打つ、また強く押す。源氏物語末摘花「鐘―・きて閉ぢめむ事はさすがにて」。日葡辞書「カネヲツク」。「まりを―・く」「判を―・く」

⑨とっさに…する。「思いがけない言葉が口を―・いて出る」

◇一般には「突」を使い、5・6・7・9は「衝」も使う。8で鐘や球の場合は、「撞」を用いることも多い。

つ・く【搗く・舂く】

〔他五〕

(「突く」と同源)杵きねや棒の先で打っておしつぶす。うすづく。万葉集16「醤酢ひしおすに蒜ひる―・きかてて」。「餅を―・く」

つ・く【漬く】

[一]〔自五〕

①ひたる。水にぬれる。つかる。万葉集17「河の渡瀬わたりぜ鐙あぶみ―・かすも」

②塩気がしむ。漬物がよく熟する。傾城買四十八手「こいつはよく―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒つける(下一)

つ・く【築く】

〔他四〕

(「突く」と同源)土や石をつき固めて積みあげる。きずく。築造する。古事記下「みもろに―・くや玉垣」。日葡辞書「ヤマヲツク・ツキアグル」

つ・ぐ【次ぐ・亜ぐ】

〔自五〕

(「継ぐ」と同源)

①そのすぐあとにつづく。連続する。万葉集5「梅の花咲きて散りなば桜花―・ぎて咲くべくなりにてあらずや」。「旗手に―・いで入場する」「徹夜に―・ぐ徹夜」

②そのすぐ下に位する。神代紀上「其の光彩ひかりうるわしきこと日に―・げり」。源氏物語若菜下「宮仕に―・ぎてはみこたちにこそは見せ奉らめ」。「東京に―・ぐ大都市」

つ・ぐ【告ぐ】

〔他下二〕

⇒つげる(下一)

つ・ぐ【注ぐ】

〔他五〕

⇒つぐ(継ぐ・接ぐ)➊5

つ・ぐ【継ぐ・接ぐ】

〔他五〕

➊もののつづきを絶やさないようにする。

①絶えないようにあとを続ける。継承する。相続する。万葉集20「すめろきの天あまの日嗣と―・ぎて来る君の御代御代」。平家物語6「理世安楽の絶えたる跡を―・ぎ給ふ」。「家業を―・ぐ」

②保ちつづける。万葉集15「わぎもこが形見の衣無かりせば何物もてか命―・がまし」。平家物語1「小松殿やうやうに申して頸を―・ぎ給へり」

③つたえる。うけつたえる。万葉集3「語り―・ぎ言ひ―・ぎ行かむ不尽ふじの高嶺は」

④連ねる。平家物語1「三千の衆徒踵くびすを―・ぎ、七社の神人袖をつらぬ」。平家物語11「夜を日に―・ぎて勝負を決すべし」

⑤(「注ぐ」とも書く)後から後から加える。

㋐不足などを補う。供給する。仁徳紀「邦畿之内うちつくにすら尚給つがざること有り」。「炭を―・ぐ」

㋑世話をする。給仕をする。皇極紀「寵妃阿倍氏を使ひたまひて…具つぶさに―・がずといふこと靡なからしめたまふ」

㋒容器に物を入れる。特に、液体をそそぎ入れる。日葡辞書「ミヅ・サケ・アブラナドヲツグ」。曠野「夕せはしき酒―・いでやる」(荷兮)。「飯を―・ぐ」

⑥(主に他の動詞の連用形に付いて)

㋐その動作を続ける意を表す。万葉集7「かにかくに人は言ふとも織り―・がむ吾が機はた物の白麻衣」

㋑後をうけついでそうする意を表す。万葉集19「後の世に聞き―・ぐ人も語り―・ぐがね」

➋離れているものをつなぐ。

①つなぎ合わせる。源氏物語須磨「つれづれなるままにいろいろの紙を―・ぎつつ手習をし給ふ」。日葡辞書「サヲヲツグ」。「骨を―・ぐ」

②(破れなどを)縫い合わせる。つぎをあてる。万葉集18「おのともおのや裏も―・ぎたり」

③接木つぎきをする。日葡辞書「キヲツグ」。「台木に若芽を―・ぐ」「木に竹を―・いだよう」

④ものを切ることの忌詞いみことば。鎌倉年中行事「御臍の緒―・ぎ申さる」。狂言、鱸庖丁「一の刀にて魚頭を―・ぎ、二の刀にて上身をおろし」

◇➋1で、骨や木状のもの、また3には「接」を使う。

づ・く【付く】

〔接尾〕

他の語に付いて五段動詞をつくり、そういう状態または趣になる意を表す。万葉集8「秋―・けば尾花が上に置く露の」。「色気―・く」「産気―・く」

つく‐いも【仏掌薯】

ツクネイモの別称。

⇒つくいも‐さんすい【仏掌薯山水】

つくいも‐さんすい【仏掌薯山水】

(岩石・山などがツクイモに似ているからいう)文人画をあざけっていう語。

⇒つく‐いも【仏掌薯】

つくえ【机・案】

(もと歴史的仮名遣ツクヱとされたが、平安初期にツクエの例があり、ヤ行のエが古形と認められる)

①飲食の器物をのせる台。食卓。万葉集16「高坏たかつきに盛り―に立てて母に奉まつりつや」。願経四分律古点平安初期点「銅盤、若は案ツクエ、若は机たかつくえを用ゐて」

②書を読み、字を書くのに用いる台。ふづくえ。「―を並べた仲」

⇒つくえ‐しろ【机代】

⇒つくえしろ‐の‐もの【机代の物】

⇒つくえ‐つ‐もの【机つ物】

つくえ‐しろ【机代】

(→)「机代の物」に同じ。

⇒つくえ【机・案】

つくえしろ‐の‐もの【机代の物】

食卓にすえのせる物、すなわち飲食物。古事記下「百取ももとりの―を持たしめて」

⇒つくえ【机・案】

つくえ‐つ‐もの【机つ物】

(→)「机代の物」に同じ。

⇒つくえ【机・案】

つくえ‐りゅうのすけ【机竜之助】

中里介山の小説「大菩薩峠」に登場する浪人の剣客で、虚無的なヒーロー。

つくし【土筆】

スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。筆の形をし、食用とする。つくしんぼ。筆の花。古称、つくづくし。〈[季]春〉

ツクシ

撮影:関戸 勇

・木兎】

ミミズクの別称。仁徳紀「―産殿うぶとのに入とびいれり」

つ・く【付く・附く・着く・就く・即く】

[一]〔自五〕

➊二つの物が離れない状態になる。

①ぴったり一緒になる。くっつく。古事記下「たこむらに虻あむかき―・き」。万葉集20「旅と云へど真旅になりぬ家の母もが着せし衣に垢―・きにかり」。「よく―・く糊のり」

②㋐しるしが残る。源氏物語帚木「かかる疵さへ―・きぬれば」

㋑書き入れられる。記される。「帳簿に―・いていない」

㋒そまる。万葉集7「倭やまとの宇陀の真赤土まはにのさ丹―・かば」

③沿う。源氏物語末摘花「蔭に―・きて立ち隠れ給へば」。「塀に―・いて曲がる」

④(目に)とまる。注意をひく。万葉集1「へそがたの林のさきの狭野榛さのはりの衣に着くなす眼に―・くわが背」。「耳に―・く」

➋他のもののあとに従いつづく。

①心を寄せる。従う。味方する。万葉集14「高き嶺に雲のつくのすわれさへに君に―・きなな高嶺と思もひて」。伊勢物語「家刀自まめに思はむといふ人に―・きて人の国へいにけり」。平家物語9「平家にそむいて源氏に―・かんとしけるが」。日葡辞書「ヒトノテニツク」。「彼の言葉に―・く」

②あとに続く。随従する。源氏物語若紫「忍びて引き入りたまふに―・きてすべり入りて」「法花三昧行ふ堂の懺法の声山おろしに―・きて聞えくる」。「兄に―・いて行く」

③つきそう。かしずく。平家物語10「是も八つより―・き奉て、重景にも劣らず不便にし給ひければ」

④従いまなぶ。「先生に―・く」

➌あるものが他のところまで及びいたる。

①到着する。届く。万葉集15「家人は待ち恋ふらむに遠の国未だも―・かず大和をも遠くさかりて」。土佐日記「澪標みおつくしのもとよりいでて難波に―・きて河尻に入る」。「目的地に―・く」「荷物が―・く」

②通じる。「道が―・く」

➍その身にまつわる。

①その身にそなわる。源氏物語葵「物になさけおくれてすぐすぐしき所―・き給へるあまりに」。「身に―・いている物」

②わが物となる。すっかりその物となる。「くせが―・く」

③ぴったりする。よくあう。源氏物語桐壺「大殿の君いとをかしげにかしづかれたる人とは見ゆれど心にも―・かず覚え給ひて」

➎感覚や力などが働きだす。

①その気になる。心がきまる。源氏物語若紫「かの人の御かはりに明暮の慰みにも見ばやと思ふ心深う―・きぬ」。平家物語2「他人の口よりもれぬさきに、かへり忠して命生かうど思ふ心ぞ―・きにける」。「決心が―・く」

②力や才能が加わる。源氏物語帚木「寝覚の語らひにも身の才―・き朝廷おおやけに仕うまつるべき道々しき事を教へて」。「力が―・く」

③(「点く」とも書く)燃え始める。ともる。万葉集2「冬ごもり春さりくれば野ごとに―・きてある火の風の共むた靡くが如く」。「火が―・く」「電灯が―・く」

④感染して効果を生じる。「種痘が―・く」

⑤植えた木や挿木さしきが根をおろす。猿蓑「さし木―・きたる月の朧夜」(凡兆)

⑥(「憑く」と書く)のりうつる。大鏡伊尹「護法―・きたる法師おはします御屏風のつらにひきつけられて」。日葡辞書「テングガヒトニツク」

⑦(「ついている」の形で)運が向いている。

➏定まる。決まる。

①定められ負う。平治物語「その頼信を打ち返して信頼と―・き給ふ右衛門督殿は」。「名が―・く」

②値が定まる。値する。「値段が―・いていない」「高く―・く」

③おさまる。落ちつく。まとまる。「かたが―・く」「話が―・く」

➐ある位置に身をおく。

①帝位にのぼる。即位する。源氏物語薄雲「御位に―・きおはしまししまで」。「皇位に―・く」

②その場所に安定する。座をしめる。源氏物語桐壺「みこたちの御座の末に源氏―・き給へり」。徒然草「出仕して饗膳などに―・く時も」。「床に―・く」

③任務を負う。仕事を始める。「任に―・く」

④こもる。「鳥屋とやに―・く」「塒ねぐらに―・く」

➑(他の語に付けて用いる。多くヅクとなる)その様子になる。なりかかる。平家物語6「入道相国病ひ―・き給ひし日よりして、水をだに喉へ入れたまはず」→づく。

➒(「つきて」「ついて」の形で)

㋐関して。徒然草「古への聖代すべて起請文に―・きて行はるるまつりごとはなきを」。「一身上の事に―・いて」

㋑…ごとに。「一人に―・き、一点限り」

➓(助詞の「に」に接続して)…により。…だから。「定休日に―・き休業します」

[二]〔他下二〕

⇒つける(下一)

◇➌1や➐2には「着」、➐はふつう「就」で、特に➐1には「即」を使う。

つ・く【吐く】

〔他五〕

(「突く」と同源)

①呼吸する。吹き出す。古事記中「鳰鳥の潜かずき息づき」。日葡辞書「イキヲツク」。「一息―・く」「ため息を―・く」

②はく。もどす。竹取物語「青へどを―・きてのたまふ」

③排出する。東海道名所記「そのついでに尿ばりを―・きて」

④口外する。言う。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「君傾城をなぶるやうに権三が嘘を―・くものか」。樋口一葉、たけくらべ「黙つて居ろ、生意気は―・くな」。「悪態を―・く」

つ・く【尽く・竭く】

〔自上二〕

⇒つきる(上一)

つ・く【突く・衝く・撞く】

〔他五〕

抵抗のあるものの1点をめがけて腕・棒・剣などの先端を強くあて、また、つらぬく意。

①一気にあててとおす。万葉集19「鮪しび―・くと海人のともせる漁火の」。日葡辞書「ケンヲモッテヒトヲツク」

②ささえにする。万葉集3「杖策つきも―・かずも行きて」。日葡辞書「カタナヲバウ・ツエニツク」。「ひじを―・く」

③底面にふれる。源氏物語藤裏葉「御階のひだり右に膝を―・きて奏す」。「手を―・いて謝る」

④ぬかずく。礼拝する。源氏物語総角「常不軽をなん―・かせ侍る」

⑤目標を1点に定めはげしく攻撃する。突撃する。「敵の背後を―・く」「意表を―・く」

⑥感覚や感情を強く刺激する。「悪臭が鼻を―・く」「哀れさが胸を―・く」

⑦物ともせず進む。「悪天候を―・いて出発する」

⑧細長い物の先で打つ、また強く押す。源氏物語末摘花「鐘―・きて閉ぢめむ事はさすがにて」。日葡辞書「カネヲツク」。「まりを―・く」「判を―・く」

⑨とっさに…する。「思いがけない言葉が口を―・いて出る」

◇一般には「突」を使い、5・6・7・9は「衝」も使う。8で鐘や球の場合は、「撞」を用いることも多い。

つ・く【搗く・舂く】

〔他五〕

(「突く」と同源)杵きねや棒の先で打っておしつぶす。うすづく。万葉集16「醤酢ひしおすに蒜ひる―・きかてて」。「餅を―・く」

つ・く【漬く】

[一]〔自五〕

①ひたる。水にぬれる。つかる。万葉集17「河の渡瀬わたりぜ鐙あぶみ―・かすも」

②塩気がしむ。漬物がよく熟する。傾城買四十八手「こいつはよく―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒つける(下一)

つ・く【築く】

〔他四〕

(「突く」と同源)土や石をつき固めて積みあげる。きずく。築造する。古事記下「みもろに―・くや玉垣」。日葡辞書「ヤマヲツク・ツキアグル」

つ・ぐ【次ぐ・亜ぐ】

〔自五〕

(「継ぐ」と同源)

①そのすぐあとにつづく。連続する。万葉集5「梅の花咲きて散りなば桜花―・ぎて咲くべくなりにてあらずや」。「旗手に―・いで入場する」「徹夜に―・ぐ徹夜」

②そのすぐ下に位する。神代紀上「其の光彩ひかりうるわしきこと日に―・げり」。源氏物語若菜下「宮仕に―・ぎてはみこたちにこそは見せ奉らめ」。「東京に―・ぐ大都市」

つ・ぐ【告ぐ】

〔他下二〕

⇒つげる(下一)

つ・ぐ【注ぐ】

〔他五〕

⇒つぐ(継ぐ・接ぐ)➊5

つ・ぐ【継ぐ・接ぐ】

〔他五〕

➊もののつづきを絶やさないようにする。

①絶えないようにあとを続ける。継承する。相続する。万葉集20「すめろきの天あまの日嗣と―・ぎて来る君の御代御代」。平家物語6「理世安楽の絶えたる跡を―・ぎ給ふ」。「家業を―・ぐ」

②保ちつづける。万葉集15「わぎもこが形見の衣無かりせば何物もてか命―・がまし」。平家物語1「小松殿やうやうに申して頸を―・ぎ給へり」

③つたえる。うけつたえる。万葉集3「語り―・ぎ言ひ―・ぎ行かむ不尽ふじの高嶺は」

④連ねる。平家物語1「三千の衆徒踵くびすを―・ぎ、七社の神人袖をつらぬ」。平家物語11「夜を日に―・ぎて勝負を決すべし」

⑤(「注ぐ」とも書く)後から後から加える。

㋐不足などを補う。供給する。仁徳紀「邦畿之内うちつくにすら尚給つがざること有り」。「炭を―・ぐ」

㋑世話をする。給仕をする。皇極紀「寵妃阿倍氏を使ひたまひて…具つぶさに―・がずといふこと靡なからしめたまふ」

㋒容器に物を入れる。特に、液体をそそぎ入れる。日葡辞書「ミヅ・サケ・アブラナドヲツグ」。曠野「夕せはしき酒―・いでやる」(荷兮)。「飯を―・ぐ」

⑥(主に他の動詞の連用形に付いて)

㋐その動作を続ける意を表す。万葉集7「かにかくに人は言ふとも織り―・がむ吾が機はた物の白麻衣」

㋑後をうけついでそうする意を表す。万葉集19「後の世に聞き―・ぐ人も語り―・ぐがね」

➋離れているものをつなぐ。

①つなぎ合わせる。源氏物語須磨「つれづれなるままにいろいろの紙を―・ぎつつ手習をし給ふ」。日葡辞書「サヲヲツグ」。「骨を―・ぐ」

②(破れなどを)縫い合わせる。つぎをあてる。万葉集18「おのともおのや裏も―・ぎたり」

③接木つぎきをする。日葡辞書「キヲツグ」。「台木に若芽を―・ぐ」「木に竹を―・いだよう」

④ものを切ることの忌詞いみことば。鎌倉年中行事「御臍の緒―・ぎ申さる」。狂言、鱸庖丁「一の刀にて魚頭を―・ぎ、二の刀にて上身をおろし」

◇➋1で、骨や木状のもの、また3には「接」を使う。

づ・く【付く】

〔接尾〕

他の語に付いて五段動詞をつくり、そういう状態または趣になる意を表す。万葉集8「秋―・けば尾花が上に置く露の」。「色気―・く」「産気―・く」

つく‐いも【仏掌薯】

ツクネイモの別称。

⇒つくいも‐さんすい【仏掌薯山水】

つくいも‐さんすい【仏掌薯山水】

(岩石・山などがツクイモに似ているからいう)文人画をあざけっていう語。

⇒つく‐いも【仏掌薯】

つくえ【机・案】

(もと歴史的仮名遣ツクヱとされたが、平安初期にツクエの例があり、ヤ行のエが古形と認められる)

①飲食の器物をのせる台。食卓。万葉集16「高坏たかつきに盛り―に立てて母に奉まつりつや」。願経四分律古点平安初期点「銅盤、若は案ツクエ、若は机たかつくえを用ゐて」

②書を読み、字を書くのに用いる台。ふづくえ。「―を並べた仲」

⇒つくえ‐しろ【机代】

⇒つくえしろ‐の‐もの【机代の物】

⇒つくえ‐つ‐もの【机つ物】

つくえ‐しろ【机代】

(→)「机代の物」に同じ。

⇒つくえ【机・案】

つくえしろ‐の‐もの【机代の物】

食卓にすえのせる物、すなわち飲食物。古事記下「百取ももとりの―を持たしめて」

⇒つくえ【机・案】

つくえ‐つ‐もの【机つ物】

(→)「机代の物」に同じ。

⇒つくえ【机・案】

つくえ‐りゅうのすけ【机竜之助】

中里介山の小説「大菩薩峠」に登場する浪人の剣客で、虚無的なヒーロー。

つくし【土筆】

スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。筆の形をし、食用とする。つくしんぼ。筆の花。古称、つくづくし。〈[季]春〉

ツクシ

撮影:関戸 勇

つくし【筑紫】

九州の古称。また、筑前ちくぜん・筑後を指す。

⇒つくし‐えびら【筑紫箙】

⇒つくし‐がく【筑紫楽】

⇒つくし‐がた【筑紫潟】

⇒つくし‐がも【筑紫鴨】

⇒つくし‐かん【筑紫館】

⇒つくし‐ぐし【筑紫櫛】

⇒つくし‐ぐら【筑紫鞍】

⇒つくし‐こいし【筑紫恋し】

⇒つくし‐ごと【筑紫箏】

⇒つくし‐じ【筑紫路】

⇒つくし‐じろう【筑紫次郎】

⇒つくし‐そうりょう【筑紫総領】

⇒つくし‐なぎなた【筑紫薙刀】

⇒つくし‐の‐うみ【筑紫の海】

⇒つくし‐の‐おく【筑紫の奥】

⇒つくし‐びと【筑紫人】

⇒つくし‐びわ【筑紫琵琶】

⇒つくし‐ぶね【筑紫船】

⇒つくし‐へいや【筑紫平野】

⇒つくし‐ゆみ【筑紫弓】

⇒つくしりゅう‐そうきょく【筑紫流箏曲】

づくし【尽し】

〔接尾〕

名詞の下に添えて、その類を全部ならべ挙げる意を表す語。「国―」「宝―」

つくし‐えびら【筑紫箙】

木材を曲げて、方立ほうだてと端手はたてを作りつけにした箙。九州地方で多く狩猟に用いた。→角箙つのえびら。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がく【筑紫楽】

鎌倉時代から、北九州に行われた寺院の雅楽。室町末期に衰えたが、筑紫流箏曲の母胎となった。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がた【筑紫潟】

有明海ありあけかいの別称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がも【筑紫鴨】

カモの一種。大形で美しく、日本には冬鳥として渡来し、九州有明海では毎年見られる。

ツクシガモ

撮影:小宮輝之

つくし【筑紫】

九州の古称。また、筑前ちくぜん・筑後を指す。

⇒つくし‐えびら【筑紫箙】

⇒つくし‐がく【筑紫楽】

⇒つくし‐がた【筑紫潟】

⇒つくし‐がも【筑紫鴨】

⇒つくし‐かん【筑紫館】

⇒つくし‐ぐし【筑紫櫛】

⇒つくし‐ぐら【筑紫鞍】

⇒つくし‐こいし【筑紫恋し】

⇒つくし‐ごと【筑紫箏】

⇒つくし‐じ【筑紫路】

⇒つくし‐じろう【筑紫次郎】

⇒つくし‐そうりょう【筑紫総領】

⇒つくし‐なぎなた【筑紫薙刀】

⇒つくし‐の‐うみ【筑紫の海】

⇒つくし‐の‐おく【筑紫の奥】

⇒つくし‐びと【筑紫人】

⇒つくし‐びわ【筑紫琵琶】

⇒つくし‐ぶね【筑紫船】

⇒つくし‐へいや【筑紫平野】

⇒つくし‐ゆみ【筑紫弓】

⇒つくしりゅう‐そうきょく【筑紫流箏曲】

づくし【尽し】

〔接尾〕

名詞の下に添えて、その類を全部ならべ挙げる意を表す語。「国―」「宝―」

つくし‐えびら【筑紫箙】

木材を曲げて、方立ほうだてと端手はたてを作りつけにした箙。九州地方で多く狩猟に用いた。→角箙つのえびら。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がく【筑紫楽】

鎌倉時代から、北九州に行われた寺院の雅楽。室町末期に衰えたが、筑紫流箏曲の母胎となった。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がた【筑紫潟】

有明海ありあけかいの別称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐がも【筑紫鴨】

カモの一種。大形で美しく、日本には冬鳥として渡来し、九州有明海では毎年見られる。

ツクシガモ

撮影:小宮輝之

⇒つくし【筑紫】

つくし‐かん【筑紫館】‥クワン

古代、外客を接待するために筑紫に設けた宿舎。後の鴻臚館こうろかん。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぐし【筑紫櫛】

筑紫から産出した櫛。拾遺和歌集別「―さしてみるべき程を知らねば」

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぐら【筑紫鞍】

木が厚くて山形の高い鞍。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐こいし【筑紫恋し】‥コヒシ

〔動〕ツクツクボウシの異称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ごと【筑紫箏】

筑紫の善導寺(今の久留米市内)の僧賢順が室町時代末に大成した箏伴奏による歌曲。また、それに使用した楽器。寺院雅楽に始まり、近世箏曲の母体となった。雅楽の楽箏に対して、八橋検校以後の俗箏を指すこともある。筑紫流箏曲。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐じ【筑紫路】‥ヂ

筑紫へ行く道。また、筑紫の中の国々。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐じろう【筑紫次郎】‥ラウ

筑後川の別称。→坂東太郎→四国三郎。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐そうりょう【筑紫総領】‥リヤウ

古く九州地方に置かれた地方長官。律令制の大宰帥だざいのそつの前身。筑紫大宰つくしのおおみこともち。筑紫率つくしのかみ。→総領3。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐なぎなた【筑紫薙刀】

薙刀の一種。刀身の棟むねの裾に櫃ひつと呼ぶ輪金を1個または2個付属し、これに長柄の先をすげたもの。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐の‐うみ【筑紫の海】

有明海ありあけかいの別称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐の‐おく【筑紫の奥】

狂言。都の領主へ貢物を納める筑紫の奥の百姓と丹波の百姓とが、無事上納を終わって取次の奏者とともに笑いあう。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐びと【筑紫人】

九州の人。北九州の人。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐びわ【筑紫琵琶】‥ビハ

(→)筑前琵琶に同じ。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぶね【筑紫船】

筑紫地方へ航海する船。筑紫の人の持ち船。万葉集4「―いまだも来ねば」

⇒つくし【筑紫】

つくし‐へいや【筑紫平野】

九州の筑後川の下流、福岡県南部と佐賀県東部にひろがる平野。平野前面は有明海の干拓地。水田耕作が盛ん。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ゆみ【筑紫弓】

筑紫産の弓。閑吟集「和御寮に心―、引くに強の心や」

⇒つくし【筑紫】

つくしりゅう‐そうきょく【筑紫流箏曲】‥リウサウ‥

(→)筑紫箏つくしごとに同じ。

⇒つくし【筑紫】

つくしんぼ【土筆ん坊】

ツクシの異称。

つく・す【尽くす】

〔他五〕

①つきるようにする。なくする。空しくする。万葉集18「御調宝みつきたからは数へ得ず―・しもかねつ」

②あるかぎりを出す。竹取物語「心をくだきて千余日に力を―・したること」。平家物語3「医家薬を―・し、陰陽術をきはめ」。「全力を―・してがんばる」「八方手を―・す」

③きわめる。徒然草「万にきよらを―・していみじと思ひ」

④終わるまで精一杯する。はたす。「義務を―・す」「意を―・す」

⑤他のもののために努力する。尽力する。「世の中のために―・す」

⑥(動詞の連用形に付いて)すっかり…する。…しきる。天草本平家物語「三井寺の大衆は矢種みな射―・いて」。「立ち―・す」「言い―・す」

つく‐だ【佃】

①(ツクリダ(作田)の約)耕作する田。熟田。記上「天照大神の営田みつくだ」

②荘園領主が直接に経営する田。種子・農具などを領主が負担し、全収穫を取得。のち地頭その他荘官の佃を生じた。

③佃節の略。

⇒つくだ‐に【佃煮】

⇒つくだ‐びと【佃人】

⇒つくだ‐ぶし【佃節】

つくだ‐じま【佃島】

東京都中央区の南東部、隅田川の川口に生じた小島。今では埋立により、石川島・月島に接続。古くシラウオの産地、佃煮・佃祭で名高い。近年住宅地化が進行。近世初期、摂津国佃村の漁民が移住したことに因む名。

佃島(佃小橋からの風景)

撮影:関戸 勇

⇒つくし【筑紫】

つくし‐かん【筑紫館】‥クワン

古代、外客を接待するために筑紫に設けた宿舎。後の鴻臚館こうろかん。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぐし【筑紫櫛】

筑紫から産出した櫛。拾遺和歌集別「―さしてみるべき程を知らねば」

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぐら【筑紫鞍】

木が厚くて山形の高い鞍。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐こいし【筑紫恋し】‥コヒシ

〔動〕ツクツクボウシの異称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ごと【筑紫箏】

筑紫の善導寺(今の久留米市内)の僧賢順が室町時代末に大成した箏伴奏による歌曲。また、それに使用した楽器。寺院雅楽に始まり、近世箏曲の母体となった。雅楽の楽箏に対して、八橋検校以後の俗箏を指すこともある。筑紫流箏曲。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐じ【筑紫路】‥ヂ

筑紫へ行く道。また、筑紫の中の国々。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐じろう【筑紫次郎】‥ラウ

筑後川の別称。→坂東太郎→四国三郎。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐そうりょう【筑紫総領】‥リヤウ

古く九州地方に置かれた地方長官。律令制の大宰帥だざいのそつの前身。筑紫大宰つくしのおおみこともち。筑紫率つくしのかみ。→総領3。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐なぎなた【筑紫薙刀】

薙刀の一種。刀身の棟むねの裾に櫃ひつと呼ぶ輪金を1個または2個付属し、これに長柄の先をすげたもの。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐の‐うみ【筑紫の海】

有明海ありあけかいの別称。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐の‐おく【筑紫の奥】

狂言。都の領主へ貢物を納める筑紫の奥の百姓と丹波の百姓とが、無事上納を終わって取次の奏者とともに笑いあう。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐びと【筑紫人】

九州の人。北九州の人。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐びわ【筑紫琵琶】‥ビハ

(→)筑前琵琶に同じ。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ぶね【筑紫船】

筑紫地方へ航海する船。筑紫の人の持ち船。万葉集4「―いまだも来ねば」

⇒つくし【筑紫】

つくし‐へいや【筑紫平野】

九州の筑後川の下流、福岡県南部と佐賀県東部にひろがる平野。平野前面は有明海の干拓地。水田耕作が盛ん。

⇒つくし【筑紫】

つくし‐ゆみ【筑紫弓】

筑紫産の弓。閑吟集「和御寮に心―、引くに強の心や」

⇒つくし【筑紫】

つくしりゅう‐そうきょく【筑紫流箏曲】‥リウサウ‥

(→)筑紫箏つくしごとに同じ。

⇒つくし【筑紫】

つくしんぼ【土筆ん坊】

ツクシの異称。

つく・す【尽くす】

〔他五〕

①つきるようにする。なくする。空しくする。万葉集18「御調宝みつきたからは数へ得ず―・しもかねつ」

②あるかぎりを出す。竹取物語「心をくだきて千余日に力を―・したること」。平家物語3「医家薬を―・し、陰陽術をきはめ」。「全力を―・してがんばる」「八方手を―・す」

③きわめる。徒然草「万にきよらを―・していみじと思ひ」

④終わるまで精一杯する。はたす。「義務を―・す」「意を―・す」

⑤他のもののために努力する。尽力する。「世の中のために―・す」

⑥(動詞の連用形に付いて)すっかり…する。…しきる。天草本平家物語「三井寺の大衆は矢種みな射―・いて」。「立ち―・す」「言い―・す」

つく‐だ【佃】

①(ツクリダ(作田)の約)耕作する田。熟田。記上「天照大神の営田みつくだ」

②荘園領主が直接に経営する田。種子・農具などを領主が負担し、全収穫を取得。のち地頭その他荘官の佃を生じた。

③佃節の略。

⇒つくだ‐に【佃煮】

⇒つくだ‐びと【佃人】

⇒つくだ‐ぶし【佃節】

つくだ‐じま【佃島】

東京都中央区の南東部、隅田川の川口に生じた小島。今では埋立により、石川島・月島に接続。古くシラウオの産地、佃煮・佃祭で名高い。近年住宅地化が進行。近世初期、摂津国佃村の漁民が移住したことに因む名。

佃島(佃小橋からの風景)

撮影:関戸 勇

つくだ‐に【佃煮】

(もと江戸佃島で製造したのでこの名がある)魚介・野菜・海苔などを醤油・味醂・砂糖で味濃く煮しめた保存食品。

佃煮

撮影:関戸 勇

つくだ‐に【佃煮】

(もと江戸佃島で製造したのでこの名がある)魚介・野菜・海苔などを醤油・味醂・砂糖で味濃く煮しめた保存食品。

佃煮

撮影:関戸 勇

⇒つく‐だ【佃】

つくだ‐びと【佃人】

佃2を耕作する人。

⇒つく‐だ【佃】

つくだ‐ぶし【佃節】

①江戸時代、隅田川筋の遊船などで流行した俗謡。「吹けよ川風あがれよ簾、中の芸者の顔みたや」

②下座げざ音楽。隅田川や深川付近の場面に、歌と共に船のさわぎに用いる。

⇒つく‐だ【佃】

つく‐づく【熟・熟々】

〔副〕

①念を入れて、見たり考えたりするさま。つらつら。よくよく。源氏物語竹河「さやかならねど―と見れば桜色のあやめもそれと見きわめつ」。「―思案する」

②物思いに沈むさま。物さびしく。つくねんと。源氏物語幻「―とおはする程、日も暮れにけり」

③深く感ずるさま。「―いやになった」

つくづくし【土筆】

ツクシの古称。「つくづくしばな」とも。源氏物語早蕨「蕨―をかしき籠に入れて」

つくつく‐ぼうし【つくつく法師・寒蝉】‥ボフ‥

(鳴き声による名)セミ科の一種。体長3センチメートル内外で細形。暗黄緑色で黒斑があり、金色の毛が多い。7月末から9月末まで「おおしいつくつく」と鳴く。クツクツボウシ。筑紫恋し。蛁蟟。法師蝉。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒つく‐だ【佃】

つくだ‐びと【佃人】

佃2を耕作する人。

⇒つく‐だ【佃】

つくだ‐ぶし【佃節】

①江戸時代、隅田川筋の遊船などで流行した俗謡。「吹けよ川風あがれよ簾、中の芸者の顔みたや」

②下座げざ音楽。隅田川や深川付近の場面に、歌と共に船のさわぎに用いる。

⇒つく‐だ【佃】

つく‐づく【熟・熟々】

〔副〕

①念を入れて、見たり考えたりするさま。つらつら。よくよく。源氏物語竹河「さやかならねど―と見れば桜色のあやめもそれと見きわめつ」。「―思案する」

②物思いに沈むさま。物さびしく。つくねんと。源氏物語幻「―とおはする程、日も暮れにけり」

③深く感ずるさま。「―いやになった」

つくづくし【土筆】

ツクシの古称。「つくづくしばな」とも。源氏物語早蕨「蕨―をかしき籠に入れて」

つくつく‐ぼうし【つくつく法師・寒蝉】‥ボフ‥

(鳴き声による名)セミ科の一種。体長3センチメートル内外で細形。暗黄緑色で黒斑があり、金色の毛が多い。7月末から9月末まで「おおしいつくつく」と鳴く。クツクツボウシ。筑紫恋し。蛁蟟。法師蝉。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

つくて

(東日本で)堆肥たいひ。

⇒つくて‐ば【つくて場】

つく‐て【作手】

①⇒さくて。

②奈良の春日神社で神饌を盛るのに用いる土器。高坏たかつきの一種。

つくて‐ば【つくて場】

堆肥になるように、野菜・魚介のくずなどを捨てる所。

⇒つくて

つく‐と

〔副〕

つくねんと。義経記7「―してぞ並みゐたる」

つく‐とり【木

つくて

(東日本で)堆肥たいひ。

⇒つくて‐ば【つくて場】

つく‐て【作手】

①⇒さくて。

②奈良の春日神社で神饌を盛るのに用いる土器。高坏たかつきの一種。

つくて‐ば【つくて場】

堆肥になるように、野菜・魚介のくずなどを捨てる所。

⇒つくて

つく‐と

〔副〕

つくねんと。義経記7「―してぞ並みゐたる」

つく‐とり【木 鳥】

ミミズクの異称。

⇒つくとり‐の‐しま【木

鳥】

ミミズクの異称。

⇒つくとり‐の‐しま【木 鳥の島】

つくとり‐の‐しま【木

鳥の島】

つくとり‐の‐しま【木 鳥の島】

筑紫つくしの異称。つくのしま。つくのくに。

⇒つく‐とり【木

鳥の島】

筑紫つくしの異称。つくのしま。つくのくに。

⇒つく‐とり【木 鳥】

つぐない【償い】ツグナヒ

つぐなうこと。また、そのための財物。埋め合せ。「罪の―」

つぐな・う【償う】ツグナフ

〔他五〕

(→)「つぐのう」に同じ。「損失を―・う」「罪を―・う」

つく・ぬ【捏ぬ】

〔他下二〕

⇒つくねる(下一)

つくね【捏ね】

①つくねること。てづくね。

②「つくねあげ」「つくねやき」の略。

⇒つくね‐あげ【捏ね揚げ】

⇒つくね‐いも【捏ね芋・仏掌薯】

⇒つくね‐に【捏ね煮】

⇒つくね‐にんぎょう【捏ね人形】

⇒つくね‐めし【捏ね飯】

⇒つくね‐やき【捏ね焼き】

つくね‐あげ【捏ね揚げ】

魚のすり身や鳥の挽肉ひきにくなどに鶏卵・片栗粉などをすりまぜ、丸めて油で揚げた料理。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐いも【捏ね芋・仏掌薯】

ヤマノイモの一変種。塊茎は不規則な塊状をなし、「とろろ」にして食用。西日本に多い。ツクイモ。コブシイモ。イチョウイモ。〈[季]秋〉

⇒つくね【捏ね】

つくね‐に【捏ね煮】

つくねあげを煮た料理。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐にんぎょう【捏ね人形】‥ギヤウ

土を練り固めて作った人形。(物類称呼)

⇒つくね【捏ね】

つくね‐めし【捏ね飯】

にぎりめし。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐やき【捏ね焼き】

魚のすり身や鳥の挽肉などに鶏卵・片栗粉などをすりまぜ、丸めて焼いた料理。

⇒つくね【捏ね】

つく・ねる【捏ねる】

〔他下一〕[文]つく・ぬ(下二)

①手でこねてまるくする。こねあげてつくる。浄瑠璃、女殺油地獄「土を―・ねた人形」

②乱雑に積み重ねる。徳田秋声、足迹「洗濯物のなかに汚い物のついた腰巻を―・ねておかれたりするので」

つくねん

何事もせずにぼんやりしているさま。ひとりさびしそうにしているさま。泉鏡花、眉かくしの霊「同じ処に―と彳たたずんで居たのである」

つぐのい【償い】ツグノヒ

(古くはツクノイ)つぐなうこと。また、そのための財物。日葡辞書「トガ(科)ノツクノイヲスル」

⇒つぐのい‐びと【償い人】

つぐのい‐びと【償い人】ツグノヒ‥

やとわれて働き、その報酬を受ける人。日傭取ひようとり。傭人。

⇒つぐのい【償い】

つぐの・う【償う】ツグノフ

〔他五〕

(古くはツクノウ。現代語では「つぐなう」が普通)財物を出し、あるいは労働して、恩恵に報い、また責任や罪過をまぬがれる。うめあわせる。賠償する。今昔物語集2「前の罪を―・ひ畢りて後」。日葡辞書「ツクノウ」

つぐ‐の‐き【桄榔子】

〔植〕

⇒くろつぐ

つく‐の‐くに【木

鳥】

つぐない【償い】ツグナヒ

つぐなうこと。また、そのための財物。埋め合せ。「罪の―」

つぐな・う【償う】ツグナフ

〔他五〕

(→)「つぐのう」に同じ。「損失を―・う」「罪を―・う」

つく・ぬ【捏ぬ】

〔他下二〕

⇒つくねる(下一)

つくね【捏ね】

①つくねること。てづくね。

②「つくねあげ」「つくねやき」の略。

⇒つくね‐あげ【捏ね揚げ】

⇒つくね‐いも【捏ね芋・仏掌薯】

⇒つくね‐に【捏ね煮】

⇒つくね‐にんぎょう【捏ね人形】

⇒つくね‐めし【捏ね飯】

⇒つくね‐やき【捏ね焼き】

つくね‐あげ【捏ね揚げ】

魚のすり身や鳥の挽肉ひきにくなどに鶏卵・片栗粉などをすりまぜ、丸めて油で揚げた料理。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐いも【捏ね芋・仏掌薯】

ヤマノイモの一変種。塊茎は不規則な塊状をなし、「とろろ」にして食用。西日本に多い。ツクイモ。コブシイモ。イチョウイモ。〈[季]秋〉

⇒つくね【捏ね】

つくね‐に【捏ね煮】

つくねあげを煮た料理。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐にんぎょう【捏ね人形】‥ギヤウ

土を練り固めて作った人形。(物類称呼)

⇒つくね【捏ね】

つくね‐めし【捏ね飯】

にぎりめし。

⇒つくね【捏ね】

つくね‐やき【捏ね焼き】

魚のすり身や鳥の挽肉などに鶏卵・片栗粉などをすりまぜ、丸めて焼いた料理。

⇒つくね【捏ね】

つく・ねる【捏ねる】

〔他下一〕[文]つく・ぬ(下二)

①手でこねてまるくする。こねあげてつくる。浄瑠璃、女殺油地獄「土を―・ねた人形」

②乱雑に積み重ねる。徳田秋声、足迹「洗濯物のなかに汚い物のついた腰巻を―・ねておかれたりするので」

つくねん

何事もせずにぼんやりしているさま。ひとりさびしそうにしているさま。泉鏡花、眉かくしの霊「同じ処に―と彳たたずんで居たのである」

つぐのい【償い】ツグノヒ

(古くはツクノイ)つぐなうこと。また、そのための財物。日葡辞書「トガ(科)ノツクノイヲスル」

⇒つぐのい‐びと【償い人】

つぐのい‐びと【償い人】ツグノヒ‥

やとわれて働き、その報酬を受ける人。日傭取ひようとり。傭人。

⇒つぐのい【償い】

つぐの・う【償う】ツグノフ

〔他五〕

(古くはツクノウ。現代語では「つぐなう」が普通)財物を出し、あるいは労働して、恩恵に報い、また責任や罪過をまぬがれる。うめあわせる。賠償する。今昔物語集2「前の罪を―・ひ畢りて後」。日葡辞書「ツクノウ」

つぐ‐の‐き【桄榔子】

〔植〕

⇒くろつぐ

つく‐の‐くに【木 の国】

筑紫つくしの異称。つくとりのしま。つくのしま。

つく‐の‐しま【木

の国】

筑紫つくしの異称。つくとりのしま。つくのしま。

つく‐の‐しま【木 の島】

(→)「木

の島】

(→)「木 つくの国」に同じ。

つぐ‐の‐ふね【舶】

大きな海船。つぐふね。つむ。椿説弓張月前編「一艘の―追風おいてよろしきとて」

つくば【筑波】

(古くは清音)

①茨城県筑波郡の旧地名。

②(「つくば」と書く)茨城県南西部、筑波山の南麓に位置する市。筑波研究学園都市がある。人口20万1千。

⇒つくば‐おろし【筑波颪】

⇒つくば‐ぎじゅつ‐だいがく【筑波技術大学】

⇒つくば‐ぎじゅつ‐たんき‐だいがく【筑波技術短期大学】

⇒つくば‐けんきゅうがくえん‐とし【筑波研究学園都市】

⇒つくば‐さん【筑波山】

⇒つくば‐だいがく【筑波大学】

⇒つくば‐ね【筑波嶺】

⇒つくば‐の‐みち【筑波の道】

⇒つくばみらい

⇒つくば‐もんどう【筑波問答】

つくばい【蹲い・蹲踞】ツクバヒ

①つくばうこと。うずくまること。

②茶庭の手水鉢ちょうずばち。石の手水鉢を低く据えてあって、手を洗うのに茶客がつくばうからいう。

蹲い

撮影:関戸 勇

つくの国」に同じ。

つぐ‐の‐ふね【舶】

大きな海船。つぐふね。つむ。椿説弓張月前編「一艘の―追風おいてよろしきとて」

つくば【筑波】

(古くは清音)

①茨城県筑波郡の旧地名。

②(「つくば」と書く)茨城県南西部、筑波山の南麓に位置する市。筑波研究学園都市がある。人口20万1千。

⇒つくば‐おろし【筑波颪】

⇒つくば‐ぎじゅつ‐だいがく【筑波技術大学】

⇒つくば‐ぎじゅつ‐たんき‐だいがく【筑波技術短期大学】

⇒つくば‐けんきゅうがくえん‐とし【筑波研究学園都市】

⇒つくば‐さん【筑波山】

⇒つくば‐だいがく【筑波大学】

⇒つくば‐ね【筑波嶺】

⇒つくば‐の‐みち【筑波の道】

⇒つくばみらい

⇒つくば‐もんどう【筑波問答】

つくばい【蹲い・蹲踞】ツクバヒ

①つくばうこと。うずくまること。

②茶庭の手水鉢ちょうずばち。石の手水鉢を低く据えてあって、手を洗うのに茶客がつくばうからいう。

蹲い

撮影:関戸 勇

⇒つくばい‐さま【蹲い様】

つくばい‐さま【蹲い様】ツクバヒ‥

「様」の字の草体で、書体がつくばったようなものをいう。多く目下めしたの者の宛名の下に書くのに用いる。ひらさま。

⇒つくばい【蹲い・蹲踞】

つくば・う【蹲う】ツクバフ

〔自五〕

(突き這う意)

①うずくまる。しゃがむ。狂言、二人大名「汝らがなりをようよう見るに、白犬の―・うたやうな」。「墓の前に―・う」

②あやまる。平身低頭する。好色一代女5「仕切銀のうち弐貫目出して―・はれける」

つくばえ【月映】

詩と版画の同人雑誌。1914年(大正3)9月、恩地孝四郎・藤森静雄(1891〜1943)・田中恭吉(1892〜1915)が発刊。1年後終刊。

つくば‐おろし【筑波颪】

筑波山麓で吹く冬の北西季節風。類似のものに榛名おろし・赤城おろしなどがある。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ぎじゅつ‐だいがく【筑波技術大学】

国立大学法人の一つ。聴覚障害者・視覚障害者が学ぶ。2005年設置。本部はつくば市。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ぎじゅつ‐たんき‐だいがく【筑波技術短期大学】

もと国立の独立短期大学。3年制。1987年設置。2005年筑波技術大学の短期大学部に移行。

⇒つくば【筑波】

つくば‐けんきゅうがくえん‐とし【筑波研究学園都市】‥キウ‥ヱン‥

茨城県つくば市の常陸台地にある日本最初の教育研究機関の集積地区。筑波大学・工業技術院など国や民間の研究機関・大学が立地。

⇒つくば【筑波】

つくばこ【筑波子】

⇒ときつくばこ(土岐筑波子)

つくば‐さん【筑波山】

茨城県南西部にある山。標高877メートル。峰は二つに分かれ西を男体、東を女体という。「西の富士、東の筑波」と称せられ、風土記や万葉集の嬥歌かがいの記事などに名高く、古来の歌枕。農業神として信仰登山が盛ん。筑波嶺つくばね。

筑波山

提供:オフィス史朗

⇒つくばい‐さま【蹲い様】

つくばい‐さま【蹲い様】ツクバヒ‥

「様」の字の草体で、書体がつくばったようなものをいう。多く目下めしたの者の宛名の下に書くのに用いる。ひらさま。

⇒つくばい【蹲い・蹲踞】

つくば・う【蹲う】ツクバフ

〔自五〕

(突き這う意)

①うずくまる。しゃがむ。狂言、二人大名「汝らがなりをようよう見るに、白犬の―・うたやうな」。「墓の前に―・う」

②あやまる。平身低頭する。好色一代女5「仕切銀のうち弐貫目出して―・はれける」

つくばえ【月映】

詩と版画の同人雑誌。1914年(大正3)9月、恩地孝四郎・藤森静雄(1891〜1943)・田中恭吉(1892〜1915)が発刊。1年後終刊。

つくば‐おろし【筑波颪】

筑波山麓で吹く冬の北西季節風。類似のものに榛名おろし・赤城おろしなどがある。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ぎじゅつ‐だいがく【筑波技術大学】

国立大学法人の一つ。聴覚障害者・視覚障害者が学ぶ。2005年設置。本部はつくば市。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ぎじゅつ‐たんき‐だいがく【筑波技術短期大学】

もと国立の独立短期大学。3年制。1987年設置。2005年筑波技術大学の短期大学部に移行。

⇒つくば【筑波】

つくば‐けんきゅうがくえん‐とし【筑波研究学園都市】‥キウ‥ヱン‥

茨城県つくば市の常陸台地にある日本最初の教育研究機関の集積地区。筑波大学・工業技術院など国や民間の研究機関・大学が立地。

⇒つくば【筑波】

つくばこ【筑波子】

⇒ときつくばこ(土岐筑波子)

つくば‐さん【筑波山】

茨城県南西部にある山。標高877メートル。峰は二つに分かれ西を男体、東を女体という。「西の富士、東の筑波」と称せられ、風土記や万葉集の嬥歌かがいの記事などに名高く、古来の歌枕。農業神として信仰登山が盛ん。筑波嶺つくばね。

筑波山

提供:オフィス史朗

⇒つくば【筑波】

つくばしゅう【

⇒つくば【筑波】

つくばしゅう【 玖波集】‥シフ

(連歌が日本武尊やまとたけるのみことの新治筑波にいばりつくはの問答歌に起こるという説による名)最初の連歌撰集。20巻。二条良基が救済きゅうせいと共撰。1356年(延文1)成り、57年勅撰に準ぜられた。古来の連歌を付合つけあいを主として2000句余集める。

→文献資料[菟玖波集]

つくば‐だいがく【筑波大学】

国立大学法人の一つ。1973年東京教育大学を改組し、筑波研究学園都市に移転、新構想の大学として開学。従来の大学と異なり、学部ではなく学系・学群を設け、学外者も管理運営に関与する。2002年図書館情報大学を統合。04年法人化。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ね【筑波嶺】

(→)筑波山に同じ。

⇒つくば【筑波】

つく‐ばね【衝羽根】

①追羽根おいばねのはね。羽子。

②ビャクダン科の落葉低木。山地に自生し、根の一部は他の植物の根に寄生する。茎は高さ1メートル余。葉は対生し、卵形。雌雄異株。初夏淡緑色の小花を開く。秋に結実する果実には4枚の翅状の苞ほうがあって1に似、塩蔵して料理の飾りに用いる。ハゴノキ。コギノコ。〈[季]秋〉

つくばね

玖波集】‥シフ

(連歌が日本武尊やまとたけるのみことの新治筑波にいばりつくはの問答歌に起こるという説による名)最初の連歌撰集。20巻。二条良基が救済きゅうせいと共撰。1356年(延文1)成り、57年勅撰に準ぜられた。古来の連歌を付合つけあいを主として2000句余集める。

→文献資料[菟玖波集]

つくば‐だいがく【筑波大学】

国立大学法人の一つ。1973年東京教育大学を改組し、筑波研究学園都市に移転、新構想の大学として開学。従来の大学と異なり、学部ではなく学系・学群を設け、学外者も管理運営に関与する。2002年図書館情報大学を統合。04年法人化。

⇒つくば【筑波】

つくば‐ね【筑波嶺】

(→)筑波山に同じ。

⇒つくば【筑波】

つく‐ばね【衝羽根】

①追羽根おいばねのはね。羽子。

②ビャクダン科の落葉低木。山地に自生し、根の一部は他の植物の根に寄生する。茎は高さ1メートル余。葉は対生し、卵形。雌雄異株。初夏淡緑色の小花を開く。秋に結実する果実には4枚の翅状の苞ほうがあって1に似、塩蔵して料理の飾りに用いる。ハゴノキ。コギノコ。〈[季]秋〉

つくばね

⇒つくばね‐あさがお【衝羽根朝顔】

⇒つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】

⇒つくばね‐がし【衝羽根樫】

⇒つくばね‐そう【衝羽根草】

つくばね‐あさがお【衝羽根朝顔】‥ガホ

ペチュニアの別称。

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】

スイカズラ科の落葉低木。本州・四国・九州に自生し、庭木としても栽植。高さ1〜2メートル。葉は対生、卵形。花は筒状鐘形で、淡黄白色。萼片は5個、果実の頂に残存して全体がつくばね1状をなす。ウサギカクシ。

ツクバネウツギ(花)

撮影:関戸 勇

⇒つくばね‐あさがお【衝羽根朝顔】

⇒つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】

⇒つくばね‐がし【衝羽根樫】

⇒つくばね‐そう【衝羽根草】

つくばね‐あさがお【衝羽根朝顔】‥ガホ

ペチュニアの別称。

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】

スイカズラ科の落葉低木。本州・四国・九州に自生し、庭木としても栽植。高さ1〜2メートル。葉は対生、卵形。花は筒状鐘形で、淡黄白色。萼片は5個、果実の頂に残存して全体がつくばね1状をなす。ウサギカクシ。

ツクバネウツギ(花)

撮影:関戸 勇

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐がし【衝羽根樫】

ブナ科の常緑高木。西日本の山地に自生。高さ約20メートル。雌雄同株。長さ1センチメートル余の堅果(どんぐり)をつける。葉は枝端に集まり、(→)つくばね1に似る。材は建築・器具材。

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐そう【衝羽根草】‥サウ

ユリ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は長楕円形、4枚が輪生し、つくばね1に似る。5〜6月頃頂上に淡黄緑色の花を開く。花弁状の4萼片があって花弁を欠く。花後、球形、紫黒色の液果を結ぶ。本種に似て6〜8枚のやや細い葉を輪生する別種をクルマバツクバネソウという。

つくばねそう

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐がし【衝羽根樫】

ブナ科の常緑高木。西日本の山地に自生。高さ約20メートル。雌雄同株。長さ1センチメートル余の堅果(どんぐり)をつける。葉は枝端に集まり、(→)つくばね1に似る。材は建築・器具材。

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくばね‐そう【衝羽根草】‥サウ

ユリ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は長楕円形、4枚が輪生し、つくばね1に似る。5〜6月頃頂上に淡黄緑色の花を開く。花弁状の4萼片があって花弁を欠く。花後、球形、紫黒色の液果を結ぶ。本種に似て6〜8枚のやや細い葉を輪生する別種をクルマバツクバネソウという。

つくばねそう

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくば‐の‐みち【筑波の道】

連歌の別称。日本武尊やまとたけるのみことが筑波を過ぎて甲斐国酒折宮さかおりのみやに着いた時、「新治にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」と歌ったのに対して、火ともしの翁が「かがなべて夜には九夜ここのよ日には十日を」と答えたのを、連歌の初めとしたことから。

⇒つくば【筑波】

つくばみらい

(「つくばみらい」と書く)茨城県南部の市。古く谷原三万石と呼ばれた米麦中心の穀倉地帯。人口4万。

⇒つくば【筑波】

つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ

連歌書。二条良基著。1巻。1357年(延文2)以後72年(応安5)以前に成立。良基と老翁との問答体で、連歌の沿革・作法などを17項に分けて述べた書。まとまった連歌論書の最初。

⇒つくば【筑波】

つくば・る【蹲る】

〔自五〕

しゃがみこむ。うずくまる。つくばう。

つく‐ひ【月日】

(上代東国方言)つきひ。光陰。万葉集20「―やは過ぐは行けども母父あもししが玉の姿は忘れ為せなふも」

つぐ‐ひ【次ぐ日】

明くる日。翌日。幸若舞曲、高館「―の御合戦に侍九人」

つく・ぶ【噤ぶ】

〔他四〕

(ツクフとも)ふさぐ。閉じる。つぐむ。天武紀上「儵忽にわかに口―・ひて言ものいふこと能はず」

つぐ‐ふね【舶】

⇒つぐのふね

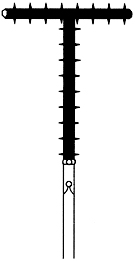

つく‐ぼう【突棒】‥バウ

江戸時代、罪人を捕らえる三つ道具の一つ。頭部は鉄製で形は撞木しゅもくに似、多くの歯があり、長い柄をつける。→袖搦そでがらみ→刺股さすまた

突棒

⇒つく‐ばね【衝羽根】

つくば‐の‐みち【筑波の道】

連歌の別称。日本武尊やまとたけるのみことが筑波を過ぎて甲斐国酒折宮さかおりのみやに着いた時、「新治にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」と歌ったのに対して、火ともしの翁が「かがなべて夜には九夜ここのよ日には十日を」と答えたのを、連歌の初めとしたことから。

⇒つくば【筑波】

つくばみらい

(「つくばみらい」と書く)茨城県南部の市。古く谷原三万石と呼ばれた米麦中心の穀倉地帯。人口4万。

⇒つくば【筑波】

つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ

連歌書。二条良基著。1巻。1357年(延文2)以後72年(応安5)以前に成立。良基と老翁との問答体で、連歌の沿革・作法などを17項に分けて述べた書。まとまった連歌論書の最初。

⇒つくば【筑波】

つくば・る【蹲る】

〔自五〕

しゃがみこむ。うずくまる。つくばう。

つく‐ひ【月日】

(上代東国方言)つきひ。光陰。万葉集20「―やは過ぐは行けども母父あもししが玉の姿は忘れ為せなふも」

つぐ‐ひ【次ぐ日】

明くる日。翌日。幸若舞曲、高館「―の御合戦に侍九人」

つく・ぶ【噤ぶ】

〔他四〕

(ツクフとも)ふさぐ。閉じる。つぐむ。天武紀上「儵忽にわかに口―・ひて言ものいふこと能はず」

つぐ‐ふね【舶】

⇒つぐのふね

つく‐ぼう【突棒】‥バウ

江戸時代、罪人を捕らえる三つ道具の一つ。頭部は鉄製で形は撞木しゅもくに似、多くの歯があり、長い柄をつける。→袖搦そでがらみ→刺股さすまた

突棒

つく‐ほ・る

〔自四〕

語義未詳。衰える意か。万葉集5「漸漸やくやくにかたち―・り」

つくま【筑摩】

(チクマとも)古来、琵琶湖東端の地名。今、滋賀県米原市朝妻筑摩ちくま。筑摩神社がある。

⇒つくま‐まつり【筑摩祭】

⇒つくま‐みくりや【筑摩御厨】

つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ

雑芸ぞうげい。庭先に船形を造り、柱を立て、舞人は雨蛙の面をかぶり、裁着たっつけをはき、竹弓を持って、柱の頂上で舞う。

つくま‐まつり【筑摩祭】

筑摩に鎮座する筑摩神社の祭事。古くは4月1日などに行われ、神輿に従う女性が、関係を結んだ男の数だけの鍋をかぶったというが、今は5月3日に、少女が緑の狩衣、緋の袴をつけ、張子はりこの鍋をかぶって供奉ぐぶする。鍋祭。鍋かぶり。鍋冠祭。〈[季]夏〉

⇒つくま【筑摩】

つくま‐みくりや【筑摩御厨】

筑摩に置かれた御厨。初め大膳職に属したが、桓武天皇の時、内膳司に属させた。

⇒つくま【筑摩】

つくみ【津久見】

大分県南東部の市。豊後水道の津久見湾に臨む。石灰岩が豊富でセメントなどの工業が盛ん。人口2万1千。

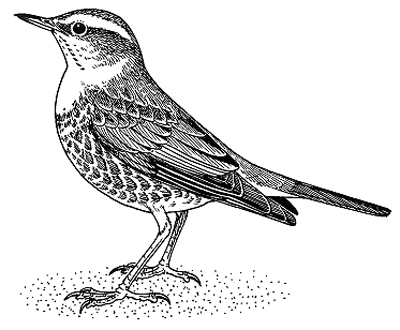

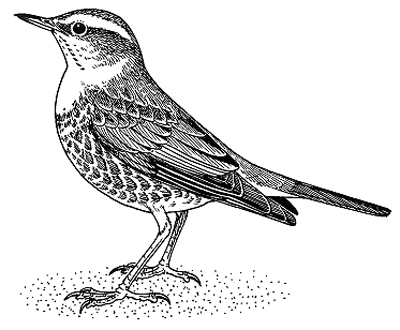

つぐみ【鶫・鶇】

スズメ目ツグミ科の鳥。背面は大体黒褐色で栗色を混じ、顔は黄白色で眼の部分に黒斑がある。シベリア中部・東部で繁殖し、秋、大群をなして日本に渡来。かつて、かすみ網で大量に捕獲、食用にされた。なお、ツグミ科の鳥は、主として林地の地表で昆虫を採食する小鳥で、全長10〜35センチメートル。世界に約300種。日本には約20種が分布。特に、そのうち全長20センチメートル以上のものをツグミと呼ぶ。アカハラ・シロハラ・アカコッコ・マミジロ・マミチャジナイ・クロツグミ・トラツグミなど。チョウマ。ツムギ。〈[季]秋〉

つぐみ

つく‐ほ・る

〔自四〕

語義未詳。衰える意か。万葉集5「漸漸やくやくにかたち―・り」

つくま【筑摩】

(チクマとも)古来、琵琶湖東端の地名。今、滋賀県米原市朝妻筑摩ちくま。筑摩神社がある。

⇒つくま‐まつり【筑摩祭】

⇒つくま‐みくりや【筑摩御厨】

つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ

雑芸ぞうげい。庭先に船形を造り、柱を立て、舞人は雨蛙の面をかぶり、裁着たっつけをはき、竹弓を持って、柱の頂上で舞う。

つくま‐まつり【筑摩祭】

筑摩に鎮座する筑摩神社の祭事。古くは4月1日などに行われ、神輿に従う女性が、関係を結んだ男の数だけの鍋をかぶったというが、今は5月3日に、少女が緑の狩衣、緋の袴をつけ、張子はりこの鍋をかぶって供奉ぐぶする。鍋祭。鍋かぶり。鍋冠祭。〈[季]夏〉

⇒つくま【筑摩】

つくま‐みくりや【筑摩御厨】

筑摩に置かれた御厨。初め大膳職に属したが、桓武天皇の時、内膳司に属させた。

⇒つくま【筑摩】

つくみ【津久見】

大分県南東部の市。豊後水道の津久見湾に臨む。石灰岩が豊富でセメントなどの工業が盛ん。人口2万1千。

つぐみ【鶫・鶇】

スズメ目ツグミ科の鳥。背面は大体黒褐色で栗色を混じ、顔は黄白色で眼の部分に黒斑がある。シベリア中部・東部で繁殖し、秋、大群をなして日本に渡来。かつて、かすみ網で大量に捕獲、食用にされた。なお、ツグミ科の鳥は、主として林地の地表で昆虫を採食する小鳥で、全長10〜35センチメートル。世界に約300種。日本には約20種が分布。特に、そのうち全長20センチメートル以上のものをツグミと呼ぶ。アカハラ・シロハラ・アカコッコ・マミジロ・マミチャジナイ・クロツグミ・トラツグミなど。チョウマ。ツムギ。〈[季]秋〉

つぐみ

ツグミ

提供:OPO

ツグミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

つく・む

〔他下二〕

(一説に、四段)強く握る。万葉集20「堀江漕ぐ伊豆手の船の揖―・め」

つぐ・む【噤む・鉗む】

〔他五〕

(古くはツクムと清音)口を閉じてものを言わない。だまる。もだす。太平記4「群臣口を―・み、万人目を以てす」

つく‐め【附目】

舟の櫓の腕についている、櫓綱をかけるための突起。万葉集8「妹がりとわが行く道の川にあれば―結ぶと夜そ更降くたちける」

づくめ【尽】

⇒ずくめ

つくも【九十九】

①くじゅうく。→九十九髪つくもがみ。

②〔植〕(「江浦草」と書く)フトイの異称。

⇒つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥

岡山県笠岡市にある縄文時代後期の貝塚。大正年間の発掘で多数の人骨が出土したことで著名。

つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

老女の白髪をいう。伊勢物語物語の歌「百年ももとせに一とせ足らぬ―我を恋ふらしおもかげに見ゆ」から、ツクモはツグモモ(次百)の約で、百に満たず九十九の意と見、それを「百」の字に1画足りない「白」の字とし、白髪にたとえたという。また、白髪が江浦草つくもに似るからともいう。

⇒つくも【九十九】

つくも‐がみ【付喪神】

器物が100年を経過するとそこに宿るとされる精霊。人に害を加えるという。

つくも‐づかさ【作物司】

(→)「つくもどころ」に同じ。

つくも‐どころ【作物所・造物所】

平安時代、宮中や院などで、調度の製造・彫刻・鍛冶などをつかさどった所。長は別当。つくもづかさ。

つくも‐わん【九十九湾】

能登半島北東岸、石川県鳳珠ほうす郡能登町の小湾。溺れ谷で、船舶の避難港として利用。

つく‐や【槻矢】

槻つきで作った矢。

つぐやま‐りゅう【継山流・次山流】‥リウ

箏組歌の一流派。住山すみやま検校(八橋検校門下)の門人の継山検校( 〜1697)に始まる組歌を伝承。

つく‐ゆみ【釻弓】

釻つくをつけた弓。

つく‐ゆみ【槻弓】

槻つきで造った弓。つきゆみ。神功紀「―にまり矢を副たぐへ」

⇒つくゆみ‐の【槻弓の】

つくゆみ‐の【槻弓の】

〔枕〕

「こやる」にかかる。古事記下「―臥こやる臥やりも」

⇒つく‐ゆみ【槻弓】

つく‐よ【月夜】

(ツクはツキの古形)

①つき。万葉集1「今夜こよいの―さやに照りこそ」

②つきよ。万葉集4「―には門に出で立ち」

つく‐よみ【月読・月夜見・月夜霊】

①(月を数える意からか、また月の意のツクヨに神の意のミが付いた形か)月の神。神代紀上「―の尊」

②月。万葉集4「―の光に来ませ」

⇒つくよみ‐おとこ【月読男】

つくよみ‐おとこ【月読男】‥ヲトコ

月を擬人化していう語。つきよみ。万葉集6「天あめにます―幣まひはせむ」

⇒つく‐よみ【月読・月夜見・月夜霊】

つぐら

わらを編んで作った器。保温のため飯櫃いいびつを入れ、また幼児を入れておく。いずめ。散木奇歌集「山がつの―にゐたる我なれや心狭さを嘆くと思へば」

つくらい‐ば【繕い場】ツクラヒ‥

馬の蹄ひづめ削り・烙印、医療のための血取りなどの手入れをする場所。

つくら・う【繕ふ】ツクラフ

〔他四〕

(ツクルに接尾語フの付いた語)(→)「つくろう」に同じ。皇極紀「足結あよひ手たづくり腰づくらふも」

つくり【作り・造り】

①こしらえること。また、そのものや人。「庭―」

②つくったさま。こしらえた体裁。つくった工合。また、体の格好。「―のいい家具」「きゃしゃな―の人」

③装飾すること。よそおい。化粧。源氏物語宿木「檳榔毛の黄金―」。「若―」「お―に念を入れる」

④書いたさま。書き方。浜松中納言物語1「文字の―筆のさきら」

⑤さしみ。つくりみ。「鯛のお―」

⑥耕作すること。農作物。作柄。日葡辞書「コトシノツクリガヨウゴザル」

⑦わざとあるさまをよそおう意。「―わらい」「―ごと」

⑧(「旁」と書く)漢字構成上の名称。漢字の右側の部分をなす字形。「机」「作」「池」の「几」「乍」「也」など。↔偏。

⇒つくり‐あわせ【作り合せ】

⇒つくり‐いし【砧】

⇒つくり‐うた【作り歌・作り唄】

⇒つくり‐うま【作り馬】

⇒つくり‐え【作り絵】

⇒つくり‐えだ【作り枝】

⇒つくり‐おき【作り置き】

⇒つくり‐おや【作り親】

⇒つくり‐かえ【作り替え】

⇒つくり‐がお【作り顔】

⇒つくり‐かた【作り方】

⇒つくり‐かわ【作り皮】

⇒つくり‐ぎ【作り木】

⇒つくり‐ぎく【作り菊】

⇒つくり‐きょうげん【作狂言】

⇒つくり‐くぜつ【作り口説】

⇒つくり‐こ【作り子】

⇒つくり‐ご【作り碁】

⇒つくり‐ごえ【作り声】

⇒つくり‐ごと【作り言】

⇒つくり‐ごと【作り事】

⇒つくり‐こみ【造り込み】

⇒つくり‐ざいし【作り才子】

⇒つくり‐ざかや【造酒屋】

⇒つくり‐ざかやく【造酒役】

⇒つくり‐ざけ【造り酒】

⇒つくり‐ざま【作り様】

⇒つくり‐ざめ【作り鮫】

⇒つくり‐じ【作り字】

⇒つくり‐ぞめ【作り初め】

⇒つくり‐だ【作り田・佃】

⇒つくり‐だおれ【作り倒れ】

⇒つくり‐たけ【作り茸】

⇒つくり‐だち【造太刀】

⇒つくり‐たて【作り立て】

⇒つくり‐つけ【作り付け】

⇒つくり‐つち【作り土】

[reference]⇒つくり‐づめ【作り爪】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

つく・む

〔他下二〕

(一説に、四段)強く握る。万葉集20「堀江漕ぐ伊豆手の船の揖―・め」

つぐ・む【噤む・鉗む】

〔他五〕

(古くはツクムと清音)口を閉じてものを言わない。だまる。もだす。太平記4「群臣口を―・み、万人目を以てす」

つく‐め【附目】

舟の櫓の腕についている、櫓綱をかけるための突起。万葉集8「妹がりとわが行く道の川にあれば―結ぶと夜そ更降くたちける」

づくめ【尽】

⇒ずくめ

つくも【九十九】

①くじゅうく。→九十九髪つくもがみ。

②〔植〕(「江浦草」と書く)フトイの異称。

⇒つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥

岡山県笠岡市にある縄文時代後期の貝塚。大正年間の発掘で多数の人骨が出土したことで著名。

つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

老女の白髪をいう。伊勢物語物語の歌「百年ももとせに一とせ足らぬ―我を恋ふらしおもかげに見ゆ」から、ツクモはツグモモ(次百)の約で、百に満たず九十九の意と見、それを「百」の字に1画足りない「白」の字とし、白髪にたとえたという。また、白髪が江浦草つくもに似るからともいう。

⇒つくも【九十九】

つくも‐がみ【付喪神】

器物が100年を経過するとそこに宿るとされる精霊。人に害を加えるという。

つくも‐づかさ【作物司】

(→)「つくもどころ」に同じ。

つくも‐どころ【作物所・造物所】

平安時代、宮中や院などで、調度の製造・彫刻・鍛冶などをつかさどった所。長は別当。つくもづかさ。

つくも‐わん【九十九湾】

能登半島北東岸、石川県鳳珠ほうす郡能登町の小湾。溺れ谷で、船舶の避難港として利用。

つく‐や【槻矢】

槻つきで作った矢。

つぐやま‐りゅう【継山流・次山流】‥リウ

箏組歌の一流派。住山すみやま検校(八橋検校門下)の門人の継山検校( 〜1697)に始まる組歌を伝承。

つく‐ゆみ【釻弓】

釻つくをつけた弓。

つく‐ゆみ【槻弓】

槻つきで造った弓。つきゆみ。神功紀「―にまり矢を副たぐへ」

⇒つくゆみ‐の【槻弓の】

つくゆみ‐の【槻弓の】

〔枕〕

「こやる」にかかる。古事記下「―臥こやる臥やりも」

⇒つく‐ゆみ【槻弓】

つく‐よ【月夜】

(ツクはツキの古形)

①つき。万葉集1「今夜こよいの―さやに照りこそ」

②つきよ。万葉集4「―には門に出で立ち」

つく‐よみ【月読・月夜見・月夜霊】

①(月を数える意からか、また月の意のツクヨに神の意のミが付いた形か)月の神。神代紀上「―の尊」

②月。万葉集4「―の光に来ませ」

⇒つくよみ‐おとこ【月読男】

つくよみ‐おとこ【月読男】‥ヲトコ

月を擬人化していう語。つきよみ。万葉集6「天あめにます―幣まひはせむ」

⇒つく‐よみ【月読・月夜見・月夜霊】

つぐら

わらを編んで作った器。保温のため飯櫃いいびつを入れ、また幼児を入れておく。いずめ。散木奇歌集「山がつの―にゐたる我なれや心狭さを嘆くと思へば」

つくらい‐ば【繕い場】ツクラヒ‥

馬の蹄ひづめ削り・烙印、医療のための血取りなどの手入れをする場所。

つくら・う【繕ふ】ツクラフ

〔他四〕