複数辞典一括検索+![]()

![]()

がつ【月】グヮツ🔗⭐🔉

がつ【月】グヮツ

(造)

(造) 一年を十二に分けた一期間。

「━日がっぴ・━忌がっき」

「正━・一━・二━・十二━」

一年を十二に分けた一期間。

「━日がっぴ・━忌がっき」

「正━・一━・二━・十二━」

(造)

(造) 一年を十二に分けた一期間。

「━日がっぴ・━忌がっき」

「正━・一━・二━・十二━」

一年を十二に分けた一期間。

「━日がっぴ・━忌がっき」

「正━・一━・二━・十二━」

がっ‐ぴ【月日】グヮツ━🔗⭐🔉

がっ‐ぴ【月日】グヮツ━

名

名

日づけとしての、月と日。

「生年━」

日づけとしての、月と日。

「生年━」

名

名

日づけとしての、月と日。

「生年━」

日づけとしての、月と日。

「生年━」

げつ【月】🔗⭐🔉

げつ【月】

(造)

(造)

地球の衛星。つき。

「━光・━食・━齢」

「観━・山━・満━」

地球の衛星。つき。

「━光・━食・━齢」

「観━・山━・満━」

一年を十二分した一区間。つき。

「━刊・━給」

「今━・毎━・来━」

一年を十二分した一区間。つき。

「━刊・━給」

「今━・毎━・来━」

七曜の一つ。「月曜(日)」の略。→月曜

「━水金の当番」

七曜の一つ。「月曜(日)」の略。→月曜

「━水金の当番」

(造)

(造)

地球の衛星。つき。

「━光・━食・━齢」

「観━・山━・満━」

地球の衛星。つき。

「━光・━食・━齢」

「観━・山━・満━」

一年を十二分した一区間。つき。

「━刊・━給」

「今━・毎━・来━」

一年を十二分した一区間。つき。

「━刊・━給」

「今━・毎━・来━」

七曜の一つ。「月曜(日)」の略。→月曜

「━水金の当番」

七曜の一つ。「月曜(日)」の略。→月曜

「━水金の当番」

げっ‐か【月下】🔗⭐🔉

げっ‐か【月下】

名

名

月の光のさしている所。

月の光のさしている所。

名

名

月の光のさしている所。

月の光のさしている所。

げつ‐がく【月額】🔗⭐🔉

げつ‐がく【月額】

名

名

一か月当たりの金額。

「━千円の会費」

一か月当たりの金額。

「━千円の会費」

名

名

一か月当たりの金額。

「━千円の会費」

一か月当たりの金額。

「━千円の会費」

げっか‐びじん【月下美人】🔗⭐🔉

げっか‐びじん【月下美人】

名

名

夏の夜、白い大形の花を開くサボテン科の多年草。芳香を放つ花は数時間でしぼむ。クジャクシャボテンの一種で、中南米原産。

夏の夜、白い大形の花を開くサボテン科の多年草。芳香を放つ花は数時間でしぼむ。クジャクシャボテンの一種で、中南米原産。

名

名

夏の夜、白い大形の花を開くサボテン科の多年草。芳香を放つ花は数時間でしぼむ。クジャクシャボテンの一種で、中南米原産。

夏の夜、白い大形の花を開くサボテン科の多年草。芳香を放つ花は数時間でしぼむ。クジャクシャボテンの一種で、中南米原産。

げっか‐ひょうじん【月下氷人】🔗⭐🔉

げっか‐ひょうじん【月下氷人】

名

名

男女の縁をとりもつ人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇「月下老人」と「氷人」の合成語。いずれも中国の故事から。

男女の縁をとりもつ人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇「月下老人」と「氷人」の合成語。いずれも中国の故事から。

名

名

男女の縁をとりもつ人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇「月下老人」と「氷人」の合成語。いずれも中国の故事から。

男女の縁をとりもつ人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇「月下老人」と「氷人」の合成語。いずれも中国の故事から。

げっか‐ろうじん【月下老人】━ラウジン🔗⭐🔉

げっか‐ろうじん【月下老人】━ラウジン

名

名

結婚の仲立ちをする人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇唐の韋固いこが、月光の下で婚姻に関する本を読み、夫婦となるべき男女の足を赤い縄で結ぶという不思議な老人に会ったという故事に基づく。

結婚の仲立ちをする人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇唐の韋固いこが、月光の下で婚姻に関する本を読み、夫婦となるべき男女の足を赤い縄で結ぶという不思議な老人に会ったという故事に基づく。

名

名

結婚の仲立ちをする人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇唐の韋固いこが、月光の下で婚姻に関する本を読み、夫婦となるべき男女の足を赤い縄で結ぶという不思議な老人に会ったという故事に基づく。

結婚の仲立ちをする人。仲人なこうど。媒酌ばいしゃく人。

◇唐の韋固いこが、月光の下で婚姻に関する本を読み、夫婦となるべき男女の足を赤い縄で結ぶという不思議な老人に会ったという故事に基づく。

げっ‐かん【月刊】🔗⭐🔉

げっ‐かん【月刊】

名

名

毎月一回定期的に発行すること。また、その刊行物。

「━誌」

毎月一回定期的に発行すること。また、その刊行物。

「━誌」

名

名

毎月一回定期的に発行すること。また、その刊行物。

「━誌」

毎月一回定期的に発行すること。また、その刊行物。

「━誌」

げっ‐かん【月間】🔗⭐🔉

げっ‐かん【月間】

名

名

一か月の間。また、ある行事・運動などが行われる一か月間。

「生産の━目標」

「交通安全━」

一か月の間。また、ある行事・運動などが行われる一か月間。

「生産の━目標」

「交通安全━」

名

名

一か月の間。また、ある行事・運動などが行われる一か月間。

「生産の━目標」

「交通安全━」

一か月の間。また、ある行事・運動などが行われる一か月間。

「生産の━目標」

「交通安全━」

げっ‐きん【月琴】🔗⭐🔉

げっ‐きん【月琴】

名

名

薄い円形の胴に短い棹さおをつけた四弦の弦楽器。琵琶びわに似るが小さい。

◇中国の古楽器「阮咸げんかん」から派生したもの。

薄い円形の胴に短い棹さおをつけた四弦の弦楽器。琵琶びわに似るが小さい。

◇中国の古楽器「阮咸げんかん」から派生したもの。

名

名

薄い円形の胴に短い棹さおをつけた四弦の弦楽器。琵琶びわに似るが小さい。

◇中国の古楽器「阮咸げんかん」から派生したもの。

薄い円形の胴に短い棹さおをつけた四弦の弦楽器。琵琶びわに似るが小さい。

◇中国の古楽器「阮咸げんかん」から派生したもの。

げっ‐けい【月▼桂】🔗⭐🔉

げっ‐けい【月経】🔗⭐🔉

げっ‐けい【月経】

名

名

成熟期の女性にみられる周期的な生理現象。卵子が受精しなかった場合、平均二八日ごとに子宮内膜がはがれて出血し、数日間持続する。月のもの。生理。メンス。

成熟期の女性にみられる周期的な生理現象。卵子が受精しなかった場合、平均二八日ごとに子宮内膜がはがれて出血し、数日間持続する。月のもの。生理。メンス。

名

名

成熟期の女性にみられる周期的な生理現象。卵子が受精しなかった場合、平均二八日ごとに子宮内膜がはがれて出血し、数日間持続する。月のもの。生理。メンス。

成熟期の女性にみられる周期的な生理現象。卵子が受精しなかった場合、平均二八日ごとに子宮内膜がはがれて出血し、数日間持続する。月のもの。生理。メンス。

げっけい‐かん【月▼桂冠】━クヮン🔗⭐🔉

げっけい‐かん【月▼桂冠】━クヮン

名

名

月桂樹の枝葉で作った冠。古代ギリシアで競技の優勝者などにかぶせた。桂冠。

◇名誉ある地位の象徴とされる。

月桂樹の枝葉で作った冠。古代ギリシアで競技の優勝者などにかぶせた。桂冠。

◇名誉ある地位の象徴とされる。

名

名

月桂樹の枝葉で作った冠。古代ギリシアで競技の優勝者などにかぶせた。桂冠。

◇名誉ある地位の象徴とされる。

月桂樹の枝葉で作った冠。古代ギリシアで競技の優勝者などにかぶせた。桂冠。

◇名誉ある地位の象徴とされる。

げっけい‐じゅ【月▼桂樹】🔗⭐🔉

げっけい‐じゅ【月▼桂樹】

名

名

葉・果実に芳香のあるクスノキ科の常緑高木。春、密集した淡黄色の小花をつける。乾燥した葉をベイリーフ(ローリエ)といい、香辛料とする。南ヨーロッパ原産。

葉・果実に芳香のあるクスノキ科の常緑高木。春、密集した淡黄色の小花をつける。乾燥した葉をベイリーフ(ローリエ)といい、香辛料とする。南ヨーロッパ原産。

名

名

葉・果実に芳香のあるクスノキ科の常緑高木。春、密集した淡黄色の小花をつける。乾燥した葉をベイリーフ(ローリエ)といい、香辛料とする。南ヨーロッパ原産。

葉・果実に芳香のあるクスノキ科の常緑高木。春、密集した淡黄色の小花をつける。乾燥した葉をベイリーフ(ローリエ)といい、香辛料とする。南ヨーロッパ原産。

げっ‐さん【月産】🔗⭐🔉

げっ‐さん【月産】

名

名

一か月間の生産高。

「━三万台」

一か月間の生産高。

「━三万台」

名

名

一か月間の生産高。

「━三万台」

一か月間の生産高。

「━三万台」

げっ‐しゃ【月謝】🔗⭐🔉

げっ‐しゃ【月謝】

名

名

授業料・指導料として月ごとに支払う謝金。

「━を納める」

授業料・指導料として月ごとに支払う謝金。

「━を納める」

名

名

授業料・指導料として月ごとに支払う謝金。

「━を納める」

授業料・指導料として月ごとに支払う謝金。

「━を納める」

げっ‐しゅう【月収】━シウ🔗⭐🔉

げっ‐しゅう【月収】━シウ

名

名

一か月の収入。

一か月の収入。

名

名

一か月の収入。

一か月の収入。

げっ‐しょく【月食(月▼ )】🔗⭐🔉

)】🔗⭐🔉

げっ‐しょく【月食(月▼ )】

)】

名

名

地球が太陽と月の間に入ったとき、地球の影によって月の全部または一部が欠けて見える現象。部分月食と皆既月食とがある。

地球が太陽と月の間に入ったとき、地球の影によって月の全部または一部が欠けて見える現象。部分月食と皆既月食とがある。

「月食」は代用表記。

「月食」は代用表記。

)】

)】

名

名

地球が太陽と月の間に入ったとき、地球の影によって月の全部または一部が欠けて見える現象。部分月食と皆既月食とがある。

地球が太陽と月の間に入ったとき、地球の影によって月の全部または一部が欠けて見える現象。部分月食と皆既月食とがある。

「月食」は代用表記。

「月食」は代用表記。

げっ‐せかい【月世界】🔗⭐🔉

げっ‐せかい【月世界】

名

名

月の世界。月界。

月の世界。月界。

名

名

月の世界。月界。

月の世界。月界。

げっ‐たん【月旦】🔗⭐🔉

げっ‐たん【月旦】

名

名

月の初めの日。ついたち。

月の初めの日。ついたち。

人物批評。

「人物━」

◇「月旦評」の略。後漢の許劭きょしょうが毎月一日に郷里の人物評をしたという故事から。

人物批評。

「人物━」

◇「月旦評」の略。後漢の許劭きょしょうが毎月一日に郷里の人物評をしたという故事から。

名

名

月の初めの日。ついたち。

月の初めの日。ついたち。

人物批評。

「人物━」

◇「月旦評」の略。後漢の許劭きょしょうが毎月一日に郷里の人物評をしたという故事から。

人物批評。

「人物━」

◇「月旦評」の略。後漢の許劭きょしょうが毎月一日に郷里の人物評をしたという故事から。

げっ‐ちょうせき【月長石】━チャウセキ🔗⭐🔉

げっ‐ちょうせき【月長石】━チャウセキ

名

名

半透明・乳白色の長石。ある面をカットすると青白い光を放つ。六月の誕生石。ムーンストーン。

半透明・乳白色の長石。ある面をカットすると青白い光を放つ。六月の誕生石。ムーンストーン。

名

名

半透明・乳白色の長石。ある面をカットすると青白い光を放つ。六月の誕生石。ムーンストーン。

半透明・乳白色の長石。ある面をカットすると青白い光を放つ。六月の誕生石。ムーンストーン。

げつ‐ない【月内】🔗⭐🔉

げつ‐ない【月内】

名

名

その月のうち。

「━に決済する」

その月のうち。

「━に決済する」

名

名

その月のうち。

「━に決済する」

その月のうち。

「━に決済する」

げっ‐ぴょう【月評】━ピャウ🔗⭐🔉

げっ‐ぴょう【月評】━ピャウ

名

名

出来事・文芸作品などについて、月ごとに批評すること。また、その批評。

出来事・文芸作品などについて、月ごとに批評すること。また、その批評。

名

名

出来事・文芸作品などについて、月ごとに批評すること。また、その批評。

出来事・文芸作品などについて、月ごとに批評すること。また、その批評。

げっ‐ぷ【月賦】🔗⭐🔉

げっ‐ぷ【月賦】

名

名

代金を一度に払わずに、月々に割り当てて支払うこと。月賦払い。

代金を一度に払わずに、月々に割り当てて支払うこと。月賦払い。

代金を分割し、毎月一定額の支払いを受ける契約で商品を販売すること。

◇「月賦販売」の略。

代金を分割し、毎月一定額の支払いを受ける契約で商品を販売すること。

◇「月賦販売」の略。

名

名

代金を一度に払わずに、月々に割り当てて支払うこと。月賦払い。

代金を一度に払わずに、月々に割り当てて支払うこと。月賦払い。

代金を分割し、毎月一定額の支払いを受ける契約で商品を販売すること。

◇「月賦販売」の略。

代金を分割し、毎月一定額の支払いを受ける契約で商品を販売すること。

◇「月賦販売」の略。

げっ‐ぺい【月 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

げっ‐ぺい【月 】

】

名

名

餡あん・ナッツ・ドライフルーツなどを小麦粉の生地で包み、平たい円形にして焼いた中国の菓子。

◇中国では仲秋節に作る風習がある。

餡あん・ナッツ・ドライフルーツなどを小麦粉の生地で包み、平たい円形にして焼いた中国の菓子。

◇中国では仲秋節に作る風習がある。

】

】

名

名

餡あん・ナッツ・ドライフルーツなどを小麦粉の生地で包み、平たい円形にして焼いた中国の菓子。

◇中国では仲秋節に作る風習がある。

餡あん・ナッツ・ドライフルーツなどを小麦粉の生地で包み、平たい円形にして焼いた中国の菓子。

◇中国では仲秋節に作る風習がある。

げっ‐ぽう【月報】🔗⭐🔉

げっ‐ぽう【月報】

名

名

毎月定期的に出される報告(書)。

毎月定期的に出される報告(書)。

全集・叢書そうしょなどの定期刊行物に添えて毎月発行される小冊子。

全集・叢書そうしょなどの定期刊行物に添えて毎月発行される小冊子。

名

名

毎月定期的に出される報告(書)。

毎月定期的に出される報告(書)。

全集・叢書そうしょなどの定期刊行物に添えて毎月発行される小冊子。

全集・叢書そうしょなどの定期刊行物に添えて毎月発行される小冊子。

げつ‐まつ【月末】🔗⭐🔉

げつ‐まつ【月末】

名

名

月の終わり。つきずえ。

「━払い」

月の終わり。つきずえ。

「━払い」

名

名

月の終わり。つきずえ。

「━払い」

月の終わり。つきずえ。

「━払い」

げつ‐めい【月明】🔗⭐🔉

げつ‐めい【月明】

名

名

月の光が明るいこと。月明かり。

月の光が明るいこと。月明かり。

名

名

月の光が明るいこと。月明かり。

月の光が明るいこと。月明かり。

げつ‐めん【月面】🔗⭐🔉

げつ‐めん【月面】

名

名

月の表面。

「━着陸」

月の表面。

「━着陸」

名

名

月の表面。

「━着陸」

月の表面。

「━着陸」

げつ‐よう【月曜】━エウ🔗⭐🔉

げつ‐よう【月曜】━エウ

名

名

(日曜から数えて)週の第二日。日曜の次の日。月曜日。

「━病(=土・日と続く休日の影響で月曜日のサラリーマンを襲う疲労感や無気力感)」

(日曜から数えて)週の第二日。日曜の次の日。月曜日。

「━病(=土・日と続く休日の影響で月曜日のサラリーマンを襲う疲労感や無気力感)」

名

名

(日曜から数えて)週の第二日。日曜の次の日。月曜日。

「━病(=土・日と続く休日の影響で月曜日のサラリーマンを襲う疲労感や無気力感)」

(日曜から数えて)週の第二日。日曜の次の日。月曜日。

「━病(=土・日と続く休日の影響で月曜日のサラリーマンを襲う疲労感や無気力感)」

げつ‐り【月利】🔗⭐🔉

げつ‐り【月利】

名

名

一か月を単位とする利率・利息。

一か月を単位とする利率・利息。

名

名

一か月を単位とする利率・利息。

一か月を単位とする利率・利息。

げつ‐れい【月例】🔗⭐🔉

げつ‐れい【月例】

名

名

毎月定期的に行うこと。

「━報告」

毎月定期的に行うこと。

「━報告」

名

名

毎月定期的に行うこと。

「━報告」

毎月定期的に行うこと。

「━報告」

げつ‐れい【月齢】🔗⭐🔉

げつ‐れい【月齢】

名

名

朔さく(新月)の時を零として数える日数。約二九・五日を周期として月の満ち欠けを表す。

◇満月はほぼ月齢一五にあたる。

朔さく(新月)の時を零として数える日数。約二九・五日を周期として月の満ち欠けを表す。

◇満月はほぼ月齢一五にあたる。

生後一年未満の乳児が育った月数。

生後一年未満の乳児が育った月数。

名

名

朔さく(新月)の時を零として数える日数。約二九・五日を周期として月の満ち欠けを表す。

◇満月はほぼ月齢一五にあたる。

朔さく(新月)の時を零として数える日数。約二九・五日を周期として月の満ち欠けを表す。

◇満月はほぼ月齢一五にあたる。

生後一年未満の乳児が育った月数。

生後一年未満の乳児が育った月数。

さか‐やき【 月代

月代 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

さか‐やき【 月代

月代 】

】

名

名

近世、成人男子が額から頭の中ほどにかけて髪をそり落としたこと。また、その部分。

◇古くは男子が冠の下にあたる前額部の髪を半月形にそり落としたことをいった。

近世、成人男子が額から頭の中ほどにかけて髪をそり落としたこと。また、その部分。

◇古くは男子が冠の下にあたる前額部の髪を半月形にそり落としたことをいった。

月代

月代 】

】

名

名

近世、成人男子が額から頭の中ほどにかけて髪をそり落としたこと。また、その部分。

◇古くは男子が冠の下にあたる前額部の髪を半月形にそり落としたことをいった。

近世、成人男子が額から頭の中ほどにかけて髪をそり落としたこと。また、その部分。

◇古くは男子が冠の下にあたる前額部の髪を半月形にそり落としたことをいった。

つき【月】🔗⭐🔉

つき【月】

名

名

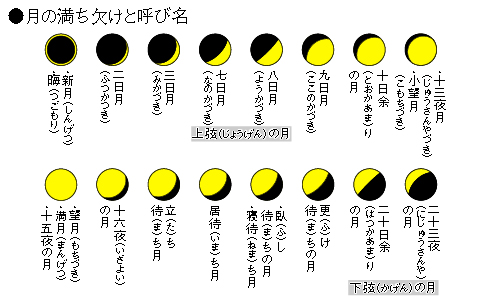

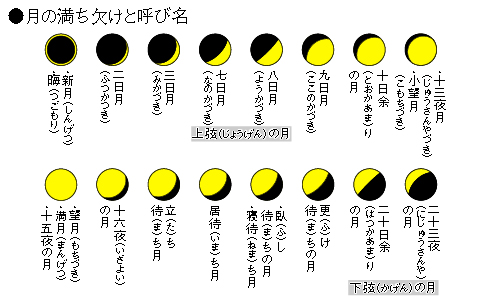

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

月の光。月光。

「━が差し込む」

月の光。月光。

「━が差し込む」

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

名

名

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

月の光。月光。

「━が差し込む」

月の光。月光。

「━が差し込む」

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

【月と鼈すっぽん】🔗⭐🔉

【月と鼈すっぽん】

二つのものの違いがはなはだしいことのたとえ。

◇どちらも丸い形をしているが、その価値の差は比較にならないほど大きいことから。

【月に叢雲むらくも花に風】🔗⭐🔉

【月に叢雲むらくも花に風】

好事にはとかく邪魔が入りやすく、よい状態は長続きしないことのたとえ。

つき‐あかり【月明かり】🔗⭐🔉

つき‐おくれ【月遅れ(月後れ)】🔗⭐🔉

つき‐おくれ【月遅れ(月後れ)】

名

名

旧暦のある月日に行っていた行事を、新暦のその日にではなく、一か月おくらせて行うこと。

「━のお盆」

旧暦のある月日に行っていた行事を、新暦のその日にではなく、一か月おくらせて行うこと。

「━のお盆」

月刊誌などで、発売中の号よりも前に発行されたもの。

関連語

大分類‖遅れる‖おくれる

中分類‖遅延‖ちえん

月刊誌などで、発売中の号よりも前に発行されたもの。

関連語

大分類‖遅れる‖おくれる

中分類‖遅延‖ちえん

名

名

旧暦のある月日に行っていた行事を、新暦のその日にではなく、一か月おくらせて行うこと。

「━のお盆」

旧暦のある月日に行っていた行事を、新暦のその日にではなく、一か月おくらせて行うこと。

「━のお盆」

月刊誌などで、発売中の号よりも前に発行されたもの。

関連語

大分類‖遅れる‖おくれる

中分類‖遅延‖ちえん

月刊誌などで、発売中の号よりも前に発行されたもの。

関連語

大分類‖遅れる‖おくれる

中分類‖遅延‖ちえん

つき‐がけ【月掛け】🔗⭐🔉

つき‐がけ【月掛け】

名

名

毎月一定の金額を積み立てること。また、その掛け金。

「━貯金」

毎月一定の金額を積み立てること。また、その掛け金。

「━貯金」

公用文では「月掛」。

公用文では「月掛」。

名

名

毎月一定の金額を積み立てること。また、その掛け金。

「━貯金」

毎月一定の金額を積み立てること。また、その掛け金。

「━貯金」

公用文では「月掛」。

公用文では「月掛」。

つき‐がわり【月代わり】━ガハリ🔗⭐🔉

つき‐がわり【月代わり】━ガハリ

名

名

次の月になること。

次の月になること。

一か月ごとに交代すること。

「━の出し物」

一か月ごとに交代すること。

「━の出し物」

名

名

次の月になること。

次の月になること。

一か月ごとに交代すること。

「━の出し物」

一か月ごとに交代すること。

「━の出し物」

つき‐ぎめ【月決め・月▽極め】🔗⭐🔉

つき‐ぎめ【月決め・月▽極め】

名

名

一か月を単位として契約すること。

「━料金」

一か月を単位として契約すること。

「━料金」

看板などでは「月極」。「月極駐車場」など。

看板などでは「月極」。「月極駐車場」など。

名

名

一か月を単位として契約すること。

「━料金」

一か月を単位として契約すること。

「━料金」

看板などでは「月極」。「月極駐車場」など。

看板などでは「月極」。「月極駐車場」など。

つき‐げ【月毛(▼鴾毛)】🔗⭐🔉

つき‐げ【月毛(▼鴾毛)】

名

名

馬の毛色で、やや赤みがかった白い色。また、その馬。

馬の毛色で、やや赤みがかった白い色。また、その馬。

名

名

馬の毛色で、やや赤みがかった白い色。また、その馬。

馬の毛色で、やや赤みがかった白い色。また、その馬。

つき‐ごろ【月頃】🔗⭐🔉

つき‐ごろ【月頃】

名

名

この数か月間。数か月来。

この数か月間。数か月来。

名

名

この数か月間。数か月来。

この数か月間。数か月来。

つき‐しろ【月白】🔗⭐🔉

つき‐しろ【月白】

名

名

月が出ようとするとき、空が白んで明るく見えること。

月が出ようとするとき、空が白んで明るく見えること。

名

名

月が出ようとするとき、空が白んで明るく見えること。

月が出ようとするとき、空が白んで明るく見えること。

つき‐ずえ【月末】━ズヱ🔗⭐🔉

つき‐ずえ【月末】━ズヱ

名

名

月の終わりごろ。げつまつ。

月の終わりごろ。げつまつ。

名

名

月の終わりごろ。げつまつ。

月の終わりごろ。げつまつ。

つき‐たらず【月足らず】🔗⭐🔉

つき‐たらず【月足らず】

名

名

胎児が一〇か月に満たないで生まれること。

胎児が一〇か月に満たないで生まれること。

名

名

胎児が一〇か月に満たないで生まれること。

胎児が一〇か月に満たないで生まれること。

つき‐づき【月月】🔗⭐🔉

つき‐づき【月月】

名

名

ひと月ごと。毎月。

「━の家賃が滞る」

◇副詞的にも使う。

ひと月ごと。毎月。

「━の家賃が滞る」

◇副詞的にも使う。

名

名

ひと月ごと。毎月。

「━の家賃が滞る」

◇副詞的にも使う。

ひと月ごと。毎月。

「━の家賃が滞る」

◇副詞的にも使う。

つき‐なみ【月並み・月▽次】🔗⭐🔉

つき‐なみ【月並み・月▽次】

名

名

毎月、定期的に行うこと。

「━の歌会」

毎月、定期的に行うこと。

「━の歌会」

形動

形動

きわめてありふれていること。新味がなくて、平凡なこと。

「━な表現」

◆

きわめてありふれていること。新味がなくて、平凡なこと。

「━な表現」

◆

は「月並み」と書く。

関連語

大分類‖程度‖ていど

中分類‖標準‖ひょうじゅん

は「月並み」と書く。

関連語

大分類‖程度‖ていど

中分類‖標準‖ひょうじゅん

名

名

毎月、定期的に行うこと。

「━の歌会」

毎月、定期的に行うこと。

「━の歌会」

形動

形動

きわめてありふれていること。新味がなくて、平凡なこと。

「━な表現」

◆

きわめてありふれていること。新味がなくて、平凡なこと。

「━な表現」

◆

は「月並み」と書く。

関連語

大分類‖程度‖ていど

中分類‖標準‖ひょうじゅん

は「月並み」と書く。

関連語

大分類‖程度‖ていど

中分類‖標準‖ひょうじゅん

つき‐の‐わ【月の輪】🔗⭐🔉

つき‐の‐わ【月の輪】

名

名

月。特に、満月。げつりん。

月。特に、満月。げつりん。

満月にかたどった円形。

満月にかたどった円形。

袈裟の胸のあたりに飾りとして付ける輪。

袈裟の胸のあたりに飾りとして付ける輪。

わらを束ねて作った円形の釜敷かましき。

わらを束ねて作った円形の釜敷かましき。

名

名

月。特に、満月。げつりん。

月。特に、満月。げつりん。

満月にかたどった円形。

満月にかたどった円形。

袈裟の胸のあたりに飾りとして付ける輪。

袈裟の胸のあたりに飾りとして付ける輪。

わらを束ねて作った円形の釜敷かましき。

わらを束ねて作った円形の釜敷かましき。

つきのわ‐ぐま【月の輪熊】🔗⭐🔉

つきのわ‐ぐま【月の輪熊】

名

名

東アジアに分布するネコ目クマ科の哺乳ほにゅう類。体毛は黒く、前胸に三日月形の白斑はくはんがある。本州・四国・九州の山地には亜種のニホンツキノワグマが生息する。

東アジアに分布するネコ目クマ科の哺乳ほにゅう類。体毛は黒く、前胸に三日月形の白斑はくはんがある。本州・四国・九州の山地には亜種のニホンツキノワグマが生息する。

名

名

東アジアに分布するネコ目クマ科の哺乳ほにゅう類。体毛は黒く、前胸に三日月形の白斑はくはんがある。本州・四国・九州の山地には亜種のニホンツキノワグマが生息する。

東アジアに分布するネコ目クマ科の哺乳ほにゅう類。体毛は黒く、前胸に三日月形の白斑はくはんがある。本州・四国・九州の山地には亜種のニホンツキノワグマが生息する。

つき‐ばらい【月払い】━バラヒ🔗⭐🔉

つき‐ばらい【月払い】━バラヒ

名

名

月ごとにまとめて支払うこと。

月ごとにまとめて支払うこと。

代金などを月割りにして支払うこと。月賦払い。

代金などを月割りにして支払うこと。月賦払い。

公用文では「月払」。

公用文では「月払」。

名

名

月ごとにまとめて支払うこと。

月ごとにまとめて支払うこと。

代金などを月割りにして支払うこと。月賦払い。

代金などを月割りにして支払うこと。月賦払い。

公用文では「月払」。

公用文では「月払」。

つき‐ばん【月番】🔗⭐🔉

つき‐ばん【月番】

名

名

一か月ごとに交代して、ある役を勤めること。また、その人。

「今月の━」

一か月ごとに交代して、ある役を勤めること。また、その人。

「今月の━」

名

名

一か月ごとに交代して、ある役を勤めること。また、その人。

「今月の━」

一か月ごとに交代して、ある役を勤めること。また、その人。

「今月の━」

つき‐ひ【月日】🔗⭐🔉

つき‐まいり【月参り】━マヰリ🔗⭐🔉

つき‐まいり【月参り】━マヰリ

名・自サ変

名・自サ変

毎月一回、日を決めて寺社に参拝すること。月もうで。

毎月一回、日を決めて寺社に参拝すること。月もうで。

名・自サ変

名・自サ変

毎月一回、日を決めて寺社に参拝すること。月もうで。

毎月一回、日を決めて寺社に参拝すること。月もうで。

つき‐み【月見】🔗⭐🔉

つき‐み【月見】

名

名

月を眺めて楽しむこと。特に陰暦八月一五日の夜(=十五夜)と九月一三日の夜(=十三夜)の月を眺めて観賞すること。お月見。観月。

月を眺めて楽しむこと。特に陰暦八月一五日の夜(=十五夜)と九月一三日の夜(=十三夜)の月を眺めて観賞すること。お月見。観月。

かけそばやかけうどんに生卵を割り落として黄身を月に見立てたもの。

◇「月見うどん」「月見そば」の略。

かけそばやかけうどんに生卵を割り落として黄身を月に見立てたもの。

◇「月見うどん」「月見そば」の略。

名

名

月を眺めて楽しむこと。特に陰暦八月一五日の夜(=十五夜)と九月一三日の夜(=十三夜)の月を眺めて観賞すること。お月見。観月。

月を眺めて楽しむこと。特に陰暦八月一五日の夜(=十五夜)と九月一三日の夜(=十三夜)の月を眺めて観賞すること。お月見。観月。

かけそばやかけうどんに生卵を割り落として黄身を月に見立てたもの。

◇「月見うどん」「月見そば」の略。

かけそばやかけうどんに生卵を割り落として黄身を月に見立てたもの。

◇「月見うどん」「月見そば」の略。

つきみ‐そう【月見草】━サウ🔗⭐🔉

つきみ‐そう【月見草】━サウ

名

名

夏の夕方に白色の四弁花を開くアカバナ科の越年草。花は翌朝しぼんで赤くなる。北アメリカ原産。江戸末期に渡来したが、現在ではほとんど見られない。つきみぐさ。

夏の夕方に白色の四弁花を開くアカバナ科の越年草。花は翌朝しぼんで赤くなる。北アメリカ原産。江戸末期に渡来したが、現在ではほとんど見られない。つきみぐさ。

マツヨイグサ、またはオオマツヨイグサの通称。

マツヨイグサ、またはオオマツヨイグサの通称。

名

名

夏の夕方に白色の四弁花を開くアカバナ科の越年草。花は翌朝しぼんで赤くなる。北アメリカ原産。江戸末期に渡来したが、現在ではほとんど見られない。つきみぐさ。

夏の夕方に白色の四弁花を開くアカバナ科の越年草。花は翌朝しぼんで赤くなる。北アメリカ原産。江戸末期に渡来したが、現在ではほとんど見られない。つきみぐさ。

マツヨイグサ、またはオオマツヨイグサの通称。

マツヨイグサ、またはオオマツヨイグサの通称。

つきみ‐づき【月見月】🔗⭐🔉

つきみ‐づき【月見月】

名

名

陰暦八月の別称。

◇太陽暦の八月にもいう。

陰暦八月の別称。

◇太陽暦の八月にもいう。

名

名

陰暦八月の別称。

◇太陽暦の八月にもいう。

陰暦八月の別称。

◇太陽暦の八月にもいう。

つき‐やく【月役】🔗⭐🔉

つき‐やく【月役】

名

名

〔古い言い方で〕月経。月のもの。

〔古い言い方で〕月経。月のもの。

名

名

〔古い言い方で〕月経。月のもの。

〔古い言い方で〕月経。月のもの。

つき‐よ【月夜】🔗⭐🔉

つき‐よ【月夜】

名

名

月の照る夜。月光の明るい夜。

「━に釜かまを抜かれる(=油断をして失敗することのたとえ)」

「━に提灯ちょうちん(=むだなこと、役に立たないことのたとえ)」

関連語

大分類‖一日‖いちにち

中分類‖夜‖よる

月の照る夜。月光の明るい夜。

「━に釜かまを抜かれる(=油断をして失敗することのたとえ)」

「━に提灯ちょうちん(=むだなこと、役に立たないことのたとえ)」

関連語

大分類‖一日‖いちにち

中分類‖夜‖よる

名

名

月の照る夜。月光の明るい夜。

「━に釜かまを抜かれる(=油断をして失敗することのたとえ)」

「━に提灯ちょうちん(=むだなこと、役に立たないことのたとえ)」

関連語

大分類‖一日‖いちにち

中分類‖夜‖よる

月の照る夜。月光の明るい夜。

「━に釜かまを抜かれる(=油断をして失敗することのたとえ)」

「━に提灯ちょうちん(=むだなこと、役に立たないことのたとえ)」

関連語

大分類‖一日‖いちにち

中分類‖夜‖よる

つきよ‐がらす【月夜▼烏】🔗⭐🔉

つきよ‐がらす【月夜▼烏】

名

名

月の明るい夜に浮かれて鳴くカラス。

◇夜遊びに浮かれ出る人のたとえにも使う。

月の明るい夜に浮かれて鳴くカラス。

◇夜遊びに浮かれ出る人のたとえにも使う。

名

名

月の明るい夜に浮かれて鳴くカラス。

◇夜遊びに浮かれ出る人のたとえにも使う。

月の明るい夜に浮かれて鳴くカラス。

◇夜遊びに浮かれ出る人のたとえにも使う。

つき‐わり【月割り】🔗⭐🔉

つき‐わり【月割り】

名

名

月の数に分割すること。また、月の数で割ること。月平均。

「━計算」

月の数に分割すること。また、月の数で割ること。月平均。

「━計算」

月賦げっぷ。

月賦げっぷ。

名

名

月の数に分割すること。また、月の数で割ること。月平均。

「━計算」

月の数に分割すること。また、月の数で割ること。月平均。

「━計算」

月賦げっぷ。

月賦げっぷ。

明鏡国語辞典に「月」で始まるの検索結果 1-70。もっと読み込む