複数辞典一括検索+![]()

![]()

そう-きへい【槍騎兵】🔗⭐🔉

そう-きへい サウ― [3] 【槍騎兵】

長い槍を持った騎兵。

そう-じゅつ【槍術】🔗⭐🔉

そう-じゅつ サウ― [1][0] 【槍術】

槍(ヤリ)を武器として戦う武術。

やり【槍・鑓・鎗】🔗⭐🔉

やり [0] 【槍・鑓・鎗】

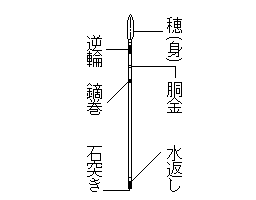

(1)武器の一。鉾(ホコ)に類似のものから変化したもので,長い柄の先端に剣状の刃物(穂)を付けたもの。鎌倉最末期に発生し戦国時代に徒歩集団戦の激化とともに盛行し,戦いの主要武器となった。普通は茎仕立(ナカゴジタテ)で,まれに袋状の穂に柄を差し込む袋槍がある。穂の形状により素槍・十文字槍・鎌槍・大身(オオミ)槍,柄の形状などにより管(クダ)槍・鉤(カギ)槍・皆朱の槍,柄の長さにより手槍・長柄などの別がある。

(2)将棋で,香車(キヨウシヤ)の俗称。

(3)陸上競技の槍投げに用いる用具。

(4)やじること。妨げること。「―とは拙き芸をののしり,さまたぐること/滑稽本・狂言田舎操」

→横槍

槍(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

やり=が降っても🔗⭐🔉

――が降っても

どんな障害があっても行う。決意のかたいたとえ。「雨が降っても―絶対に行く」

やり=一筋の主(ヌシ)🔗⭐🔉

――一筋の主(ヌシ)

従者に槍を持たせることのできる身分の武士。やり一本の主。

やり-いか【槍烏賊】🔗⭐🔉

やり-いか [2][0] 【槍烏賊】

イカの一種。胴長約40センチメートル。胴は細長い円錐形で,後端はとがり,左右に三角形のひれがある。腕は短い。刺身やするめにする。日本各地の沿岸に分布。ツツイカ。ササイカ。サヤナガ。

やり-おどり【槍踊り】🔗⭐🔉

やり-おどり ―ヲドリ [3] 【槍踊り】

大名行列の槍持ち奴の動作を模した毛槍などを振る踊り。元禄期(1688-1704)に始まった。

やり-が-たけ【槍ヶ岳】🔗⭐🔉

やり-が-たけ 【槍ヶ岳】

長野県と岐阜県の境にある山。海抜3180メートル。穂高岳の北に連なり,奥穂高岳に次ぐ飛騨山脈第二の高峰。山頂は槍の穂先に似た尖峰をなす。

やり-がらみ【槍絡み】🔗⭐🔉

やり-がらみ [3] 【槍絡み】

槍ぶすまで敵軍にあたる一隊。

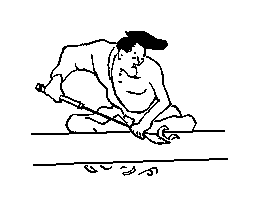

やり-がんな【槍鉋】🔗⭐🔉

やり-がんな [3] 【槍鉋】

鉋の一種。槍の穂先に似た刃に長い柄を付けたもの。中世末に台鉋(ダイガンナ)が出現するまでは「かんな」と呼ばれていた。桶屋の間に「まえがんな」として残る。

槍鉋

[図]

[図]

[図]

[図]

やり-きず【槍傷・槍疵】🔗⭐🔉

やり-きず [2][0] 【槍傷・槍疵】

槍で突かれたきず。槍手。

やり-くさ【槍草】🔗⭐🔉

やり-くさ [2] 【槍草】

スズメノテッポウの別名。

やり-さき【槍先】🔗⭐🔉

やり-さき [0] 【槍先】

(1)槍の先端。槍の穂先。また,槍。「―にかかる」

(2)攻撃の方向。また,その勢い。ほこ先。「―を向ける」

(3)戦いの始まり。[日葡]

やりさき=の功名(コウミヨウ)🔗⭐🔉

――の功名(コウミヨウ)

戦場での手柄。武勲。槍下の功名。

やりさび【槍錆】🔗⭐🔉

やりさび 【槍錆】

端唄(ハウタ)・うた沢節の曲名。文政年間(1818-1830)の流行謡「与作踊り」の音頭(オンド)を,幕末に歌沢笹丸が歌詞を改め,節付けしたとされる。浪人をうたった「槍は錆びても名は錆びぬ」から出た名。

やり-し【槍師】🔗⭐🔉

やり-し [2] 【槍師】

(1)槍を作る職人。

(2)槍を巧みにあやつる人。

やり-した【槍下】🔗⭐🔉

やり-した 【槍下】

(1)槍の下。[日葡]

(2)槍で突き伏せること。「終(ツイ)に―にて討死/信長公記」

(3)戦場。「せはしき場の―なれば/常山紀談」

やり-じるし【槍印】🔗⭐🔉

やり-じるし [3] 【槍印】

行列または出陣の時,槍の印付(シルシヅケ)の環に付けて家名を明らかにした標識。

やり-ぞなえ【槍備え】🔗⭐🔉

やり-ぞなえ ―ゾナヘ [3] 【槍備え】

槍を武器として戦う部隊。

やり-だま【槍玉】🔗⭐🔉

やり-だま [0] 【槍玉】

槍を手玉のように巧みに扱うこと。また,槍。「―をとり二つ三つりう

と/太閤記」

と/太閤記」

と/太閤記」

と/太閤記」

やりだま=に挙・げる🔗⭐🔉

――に挙・げる

(1)多くの中から選んで攻撃・非難の対象にする。「責任者が―・げられる」

(2)槍先で突き刺す。「小倉主膳を―・げたるに/会津陣物語」

やり-つかい【槍使い】🔗⭐🔉

やり-つかい ―ツカヒ [3] 【槍使い】

槍を自由に使いこなす人。槍術(ソウジユツ)に巧みな人。

やり-なげ【槍投げ】🔗⭐🔉

やり-なげ [0] 【槍投げ】

陸上競技の一。金属製の槍を投げてその飛距離を競うもの。助走路を走ってスピードをつけ,踏み切り線の後方から投擲(トウテキ)を行う。

やり-の-ま【槍の間】🔗⭐🔉

やり-の-ま [0] 【槍の間】

武家の屋敷の主殿の側にあって警備のために槍などを備えおく部屋。

やり-ばしご【槍梯子】🔗⭐🔉

やり-ばしご [3] 【槍梯子】

たたみ梯子の一。石垣・屋根などへかけて乗り越えるのに用いた。柄に筋金を入れ,銅輪をひねると,柄の内から板金が左右に出て,足をかけられる仕組みになっている。

やり-ぶぎょう【槍奉行】🔗⭐🔉

やり-ぶぎょう ―ブギヤウ [3] 【槍奉行】

(1)武家時代,槍を持つ一隊の指揮にあたった者。槍大将。長柄大将。長柄奉行。

(2)江戸幕府の職名。老中の下で,長柄同心と八王子千人同心頭を統轄した。

やり-ぶすま【槍衾】🔗⭐🔉

やり-ぶすま [3] 【槍衾】

大勢が槍を突き出してすき間なく並べ構えたさま。「―を作る」

やり-もち【槍持】🔗⭐🔉

やり-もち [4][0] 【槍持】

昔,武家で,主人の槍を持って従った家来。

そうきへい【槍騎兵】(和英)🔗⭐🔉

そうきへい【槍騎兵】

a lancer.→英和

やり【槍】(和英)🔗⭐🔉

やりいか【槍烏賊】(和英)🔗⭐🔉

やりいか【槍烏賊】

a squid.→英和

やりだま【槍玉にあげる】(和英)🔗⭐🔉

やりだま【槍玉にあげる】

makean object of attack;make a victim of.

やりなげ【槍投げ】(和英)🔗⭐🔉

やりなげ【槍投げ】

the javelin throw.槍投げ選手 a javelin thrower.

大辞林に「槍」で始まるの検索結果 1-33。