複数辞典一括検索+![]()

![]()

そう‐きへい【×槍騎兵】サウ‐🔗⭐🔉

そう‐きへい【×槍騎兵】サウ‐

槍(やり)を持った騎兵。

そう‐じゅつ【×槍術】サウ‐🔗⭐🔉

そう‐じゅつ【×槍術】サウ‐

槍(やり)を使う武術。槍法。

やり【×槍・×鎗・×鑓】🔗⭐🔉

やり【×槍・×鎗・×鑓】

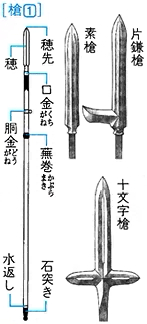

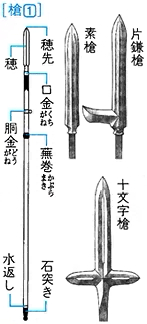

長い柄の先に細長い剣(穂)をつけた武器。鎌倉末期からもっぱら戦場で用い、室町末期には道具と称して、これを重んじた。穂の形により、素槍・鎌槍・十文字槍・鉤(かぎ)槍などがある。「―をしごく」

長い柄の先に細長い剣(穂)をつけた武器。鎌倉末期からもっぱら戦場で用い、室町末期には道具と称して、これを重んじた。穂の形により、素槍・鎌槍・十文字槍・鉤(かぎ)槍などがある。「―をしごく」 槍を使うわざ。槍術。

槍を使うわざ。槍術。 陸上競技の槍投げに用いる槍。男子は長さ二・六〜二・七メートル、重さ八〇〇グラム以上、女子は長さ二・二〜二・三メートル、重さ六〇〇グラム以上。

陸上競技の槍投げに用いる槍。男子は長さ二・六〜二・七メートル、重さ八〇〇グラム以上、女子は長さ二・二〜二・三メートル、重さ六〇〇グラム以上。 将棋の香車。◆「鑓」は国字。

将棋の香車。◆「鑓」は国字。

長い柄の先に細長い剣(穂)をつけた武器。鎌倉末期からもっぱら戦場で用い、室町末期には道具と称して、これを重んじた。穂の形により、素槍・鎌槍・十文字槍・鉤(かぎ)槍などがある。「―をしごく」

長い柄の先に細長い剣(穂)をつけた武器。鎌倉末期からもっぱら戦場で用い、室町末期には道具と称して、これを重んじた。穂の形により、素槍・鎌槍・十文字槍・鉤(かぎ)槍などがある。「―をしごく」 槍を使うわざ。槍術。

槍を使うわざ。槍術。 陸上競技の槍投げに用いる槍。男子は長さ二・六〜二・七メートル、重さ八〇〇グラム以上、女子は長さ二・二〜二・三メートル、重さ六〇〇グラム以上。

陸上競技の槍投げに用いる槍。男子は長さ二・六〜二・七メートル、重さ八〇〇グラム以上、女子は長さ二・二〜二・三メートル、重さ六〇〇グラム以上。 将棋の香車。◆「鑓」は国字。

将棋の香車。◆「鑓」は国字。

槍が降っても🔗⭐🔉

槍が降っても

どんな困難があっても。また、風雨をいとわないさまにいう。「―行く」

槍一筋(ひとすじ)の主(ぬし)🔗⭐🔉

槍一筋(ひとすじ)の主(ぬし)

従者に槍を一本持たせて歩く、それ相応の身分の武士。

やり‐いか【×槍烏=賊】🔗⭐🔉

やり‐いか【×槍烏=賊】

ジンドウイカ科のイカ。外套(がいとう)長が約四〇センチ。細長くて後端がとがり、ひれは三角形で大きい。春、産卵のため海岸に接近。刺身やするめにする。ささいか。さやなが。つついか。

やり‐おどり【×槍踊(り)】‐をどり🔗⭐🔉

やり‐おどり【×槍踊(り)】‐をどり

大名行列の槍振りの動作を舞踊化したもの。歌舞伎では、元禄期(一六八八〜一七〇四)に名女形水木辰之助が踊ったものが有名。

やり‐が‐たけ【槍ヶ岳】🔗⭐🔉

やり‐が‐たけ【槍ヶ岳】

長野・岐阜県境、飛騨山脈中部にある山。穂高岳の北にあり、標高三一八〇メートル。山頂は三角の岩峰をなし、槍の穂先に似る。

やり‐がらみ【×槍絡み】🔗⭐🔉

やり‐がらみ【×槍絡み】

槍ぶすまを作って敵軍に対する一隊。

やり‐がんな【×槍×鉋・× 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

やり‐がんな【×槍×鉋・× 】

《「やりかんな」とも》反った槍の穂先のような刃に長い柄を付けた鉋。突くようにして削る。室町時代に台鉋が現れるまで広く用いられ、今日では桶・たんす作りで使う前鉋がこの一種。

】

《「やりかんな」とも》反った槍の穂先のような刃に長い柄を付けた鉋。突くようにして削る。室町時代に台鉋が現れるまで広く用いられ、今日では桶・たんす作りで使う前鉋がこの一種。

】

《「やりかんな」とも》反った槍の穂先のような刃に長い柄を付けた鉋。突くようにして削る。室町時代に台鉋が現れるまで広く用いられ、今日では桶・たんす作りで使う前鉋がこの一種。

】

《「やりかんな」とも》反った槍の穂先のような刃に長い柄を付けた鉋。突くようにして削る。室町時代に台鉋が現れるまで広く用いられ、今日では桶・たんす作りで使う前鉋がこの一種。

やり‐きず【×槍傷・×槍×疵】🔗⭐🔉

やり‐きず【×槍傷・×槍×疵】

槍で突かれた傷。槍手(やりて)。

やり‐ごえ【×槍声】‐ごゑ🔗⭐🔉

やり‐ごえ【×槍声】‐ごゑ

鋭くとがった声。いらだった声。「ひま入れて居ると、内儀が―出して」〈浮・手代気質〉

やり‐さき【×槍先】🔗⭐🔉

やり‐さき【×槍先】

槍の先端。槍の穂先。

槍の先端。槍の穂先。 攻撃の方向。ほこさき。「今度は愛子の方に―を向けた」〈有島・或る女〉

攻撃の方向。ほこさき。「今度は愛子の方に―を向けた」〈有島・或る女〉 争いの始まり。〈日葡〉

争いの始まり。〈日葡〉

槍の先端。槍の穂先。

槍の先端。槍の穂先。 攻撃の方向。ほこさき。「今度は愛子の方に―を向けた」〈有島・或る女〉

攻撃の方向。ほこさき。「今度は愛子の方に―を向けた」〈有島・或る女〉 争いの始まり。〈日葡〉

争いの始まり。〈日葡〉

槍先の功名🔗⭐🔉

槍先の功名

戦場での功績。武功。

やり‐さく【×槍×柵】🔗⭐🔉

やり‐さく【×槍×柵】

《「やりざく」とも》槍を柵のように多く並べ立てること。また、大勢が槍を構えて横に並ぶこと。

やりさび【槍錆】🔗⭐🔉

やりさび【槍錆】

端唄(はうた)・うた沢。文政年間(一八一八〜一八三〇)の流行歌「与作踊り」の音頭をもとに、幕末に歌沢笹丸が歌詞を改め、節付けしたものという。「槍はさびても名はさびぬ」で始まる。

やり‐し【×槍師】🔗⭐🔉

やり‐し【×槍師】

槍を作る職人。

槍を作る職人。 槍の扱いにたけた人。

槍の扱いにたけた人。

槍を作る職人。

槍を作る職人。 槍の扱いにたけた人。

槍の扱いにたけた人。

やり‐した【×槍下】🔗⭐🔉

やり‐した【×槍下】

槍の下。〈日葡〉

槍の下。〈日葡〉 槍で突き伏せること。また、突き伏せられること。「痛手を蒙(かうむ)り、―にして討たれにけり」〈信長記・一〉

槍で突き伏せること。また、突き伏せられること。「痛手を蒙(かうむ)り、―にして討たれにけり」〈信長記・一〉

槍の下。〈日葡〉

槍の下。〈日葡〉 槍で突き伏せること。また、突き伏せられること。「痛手を蒙(かうむ)り、―にして討たれにけり」〈信長記・一〉

槍で突き伏せること。また、突き伏せられること。「痛手を蒙(かうむ)り、―にして討たれにけり」〈信長記・一〉

やり‐じるし【×槍印・×槍×幟】🔗⭐🔉

やり‐じるし【×槍印・×槍×幟】

槍の印付(しるしづ)けの環につけて家名を明らかにした、小切れ・白熊(はぐま)などのしるし。戦陣や外出のときに用いた。

やり‐ぞなえ【×槍備え】‐ぞなへ🔗⭐🔉

やり‐ぞなえ【×槍備え】‐ぞなへ

槍を武器とする部隊。

やり‐たなご【×槍× 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

やり‐たなご【×槍× 】

コイ科の淡水魚。全長約一〇センチ。体高がやや高く、側扁し、口ひげは長い。体色は青みがかった銀白色。産卵期の雄は、えらぶたから体側にかけて赤紅色、腹面が黒色の婚姻色を示す。日本産タナゴ類の中で分布が最も広く、本州・四国・九州の湖沼・河川にみられる。冬に美味。

】

コイ科の淡水魚。全長約一〇センチ。体高がやや高く、側扁し、口ひげは長い。体色は青みがかった銀白色。産卵期の雄は、えらぶたから体側にかけて赤紅色、腹面が黒色の婚姻色を示す。日本産タナゴ類の中で分布が最も広く、本州・四国・九州の湖沼・河川にみられる。冬に美味。

】

コイ科の淡水魚。全長約一〇センチ。体高がやや高く、側扁し、口ひげは長い。体色は青みがかった銀白色。産卵期の雄は、えらぶたから体側にかけて赤紅色、腹面が黒色の婚姻色を示す。日本産タナゴ類の中で分布が最も広く、本州・四国・九州の湖沼・河川にみられる。冬に美味。

】

コイ科の淡水魚。全長約一〇センチ。体高がやや高く、側扁し、口ひげは長い。体色は青みがかった銀白色。産卵期の雄は、えらぶたから体側にかけて赤紅色、腹面が黒色の婚姻色を示す。日本産タナゴ類の中で分布が最も広く、本州・四国・九州の湖沼・河川にみられる。冬に美味。

やり‐だま【×槍玉】🔗⭐🔉

やり‐だま【×槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うこと。また、人を槍の穂で突き刺すこと。

槍玉に挙・げる🔗⭐🔉

槍玉に挙・げる

槍で突き刺す。

槍で突き刺す。 非難・攻撃の目標にして責める。「委員長を―・げる」

非難・攻撃の目標にして責める。「委員長を―・げる」

槍で突き刺す。

槍で突き刺す。 非難・攻撃の目標にして責める。「委員長を―・げる」

非難・攻撃の目標にして責める。「委員長を―・げる」

やり‐つかい【×槍使い】‐つかひ🔗⭐🔉

やり‐つかい【×槍使い】‐つかひ

槍を巧みに使うこと。また、その人。

やり‐なげ【×槍投げ】🔗⭐🔉

やり‐なげ【×槍投げ】

陸上競技で、投擲(とうてき)種目の一。助走して、半径八メートルの円弧の踏み切り線の後方から槍を投げてその到達点までの距離を競う競技。

やり‐ばしご【×槍×梯子】🔗⭐🔉

やり‐ばしご【×槍×梯子】

忍びの道具で、石垣・屋根などにかけて乗り越えるためのもの。たたみばしごの類。

やり‐ぶぎょう【×槍奉行】‐ブギヤウ🔗⭐🔉

やり‐ぶぎょう【×槍奉行】‐ブギヤウ

武家時代、槍を持つ一隊を率いる人。長柄(ながえ)奉行。

武家時代、槍を持つ一隊を率いる人。長柄(ながえ)奉行。 江戸幕府の職名。老中の支配に属し、長柄同心および八王子千人組頭を統轄した。

江戸幕府の職名。老中の支配に属し、長柄同心および八王子千人組頭を統轄した。

武家時代、槍を持つ一隊を率いる人。長柄(ながえ)奉行。

武家時代、槍を持つ一隊を率いる人。長柄(ながえ)奉行。 江戸幕府の職名。老中の支配に属し、長柄同心および八王子千人組頭を統轄した。

江戸幕府の職名。老中の支配に属し、長柄同心および八王子千人組頭を統轄した。

やり‐ぶすま【×槍×衾】🔗⭐🔉

やり‐ぶすま【×槍×衾】

大勢が槍をすきまなくそろえ並べること。また、その状態。

やり‐もち【×槍持(ち)】🔗⭐🔉

やり‐もち【×槍持(ち)】

武士が外出するとき、その槍を持って従った者。

槍🔗⭐🔉

槍

[音]ソウ

[訓]やり

つ‐く

[部首]木

[総画数]14

[コード]区点 3368

JIS 4164

S‐JIS 9184

[難読語]

→ほこ‐ゆけ【矛行け・弄槍】

→やり‐がんな【槍鉋・ 】

】

】

】

大辞泉に「槍」で始まるの検索結果 1-30。