複数辞典一括検索+![]()

![]()

お‐じ【小△父】をぢ🔗⭐🔉

お‐じ【小△父】をぢ

よその年配の男性を呼ぶ語。「おじさん」「おじさま」などの形で用いる。 小母(おば)。

小母(おば)。

小母(おば)。

小母(おば)。

お‐じ【老=翁】をぢ🔗⭐🔉

お‐じ【老=翁】をぢ

《「小父(おじ)」と同語源》年老いた男。おきな。「あしひきの山田守(も)る―置く蚊火の下焦がれのみ我(あ)が恋ひ居(を)らく」〈万・二六四九〉

お‐じ【伯‐父・叔‐父】をぢ🔗⭐🔉

お‐じ【伯‐父・叔‐父】をぢ

《「小父(おじ)」と同語源》父母の兄や弟。また、父母の姉妹の夫。父母の兄には「伯父」、弟には「叔父」の字を用いる。 伯母(おば)。

伯母(おば)。

伯母(おば)。

伯母(おば)。

お‐じ【祖=父】‐ぢ🔗⭐🔉

お‐じ【祖=父】‐ぢ

《「おおじ」の音変化》父母の父。そふ。〈色葉字類抄〉 祖母(おば)。

祖母(おば)。

祖母(おば)。

祖母(おば)。

おし‐あい【押(し)合い】‐あひ🔗⭐🔉

おし‐あい【押(し)合い】‐あひ

互いに押すこと。

互いに押すこと。 相場に変動がないこと。

相場に変動がないこと。 言い合い。「値の―して」〈滑・浮世風呂・四〉

言い合い。「値の―して」〈滑・浮世風呂・四〉

互いに押すこと。

互いに押すこと。 相場に変動がないこと。

相場に変動がないこと。 言い合い。「値の―して」〈滑・浮世風呂・四〉

言い合い。「値の―して」〈滑・浮世風呂・四〉

おしあい‐へしあい【押(し)合い△圧し合い】おしあひへしあひ🔗⭐🔉

おしあい‐へしあい【押(し)合い△圧し合い】おしあひへしあひ

[名]スル大ぜいの人が集まってごった返すこと。「売場は―している」

おしあい‐まつり【押(し)合い祭(り)】おしあひ‐🔗⭐🔉

おしあい‐まつり【押(し)合い祭(り)】おしあひ‐

氏子や参詣人が、互いに押し合いをする祭礼。新潟県の弥彦神社、大阪市の四天王寺などのものが有名。

おし‐あ・う【押(し)合う】‐あふ🔗⭐🔉

おし‐あ・う【押(し)合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)]互いに押す。「―・って改札口を出る」

おし‐あて【推し当て】🔗⭐🔉

おし‐あて【推し当て】

当て推量。「―にのたまへば」〈源・若紫〉

おし‐あゆ【押し×鮎】🔗⭐🔉

おし‐あゆ【押し×鮎】

塩押しにした鮎。昔、新年の祝いに用いた。《季 新年》「―はなくてもあらん氷頭鱠(ひづなます)/暁台」

おし‐ある・く【押(し)歩く】🔗⭐🔉

おし‐ある・く【押(し)歩く】

[動カ五(四)]周囲を圧倒するように、勢いよく歩きまわる。のし歩く。「その界隈の不良少女団長として、神明や金刀比羅の縁日などを―・いて」〈秋声・仮装人物〉

オシアン【Ossian】🔗⭐🔉

オシアン【Ossian】

三世紀ごろのアイルランドの伝説的詩人。その作とされるものが英国の詩人マクファーソン(一七三六〜一七九六)により翻訳され、ヨーロッパ文壇に大きな反響を呼んだ。

お‐じい‐さん【△御×爺さん】‐ぢい‐🔗⭐🔉

お‐じい‐さん【△御×爺さん】‐ぢい‐

老年の男性を親しみ、また敬っていう語。 御婆(おばあ)さん。

御婆(おばあ)さん。

御婆(おばあ)さん。

御婆(おばあ)さん。

お‐じい‐さん【△御祖=父さん】‐ぢい‐🔗⭐🔉

お‐じい‐さん【△御祖=父さん】‐ぢい‐

祖父(そふ)を親しみ敬っていう語。 御祖母(おばあ)さん。

御祖母(おばあ)さん。

御祖母(おばあ)さん。

御祖母(おばあ)さん。

おし‐いた【押(し)板】🔗⭐🔉

おし‐いた【押(し)板】

物の押しにする板。また、押すときに用いる板。

物の押しにする板。また、押すときに用いる板。 中世の座敷飾りで、壁下に作り付けた奥行きの浅い厚板。現在の床の間の前身。

中世の座敷飾りで、壁下に作り付けた奥行きの浅い厚板。現在の床の間の前身。 書物・硯(すずり)などを置く台にする、作り付けでない板。

書物・硯(すずり)などを置く台にする、作り付けでない板。

物の押しにする板。また、押すときに用いる板。

物の押しにする板。また、押すときに用いる板。 中世の座敷飾りで、壁下に作り付けた奥行きの浅い厚板。現在の床の間の前身。

中世の座敷飾りで、壁下に作り付けた奥行きの浅い厚板。現在の床の間の前身。 書物・硯(すずり)などを置く台にする、作り付けでない板。

書物・硯(すずり)などを置く台にする、作り付けでない板。

おし‐いり【押し入り】🔗⭐🔉

おし‐いり【押し入り】

強盗。押し込み。「かや原といふ里に―ありて」〈浮・一代男・四〉

おし‐い・る【押(し)入る】🔗⭐🔉

おし‐い・る【押(し)入る】

[動ラ五(四)]人の家などに、無理に入り込む。「白昼、強盗が―・った」

[動ラ五(四)]人の家などに、無理に入り込む。「白昼、強盗が―・った」 [動ラ下二]「おしいれる」の文語形。

[動ラ下二]「おしいれる」の文語形。

[動ラ五(四)]人の家などに、無理に入り込む。「白昼、強盗が―・った」

[動ラ五(四)]人の家などに、無理に入り込む。「白昼、強盗が―・った」 [動ラ下二]「おしいれる」の文語形。

[動ラ下二]「おしいれる」の文語形。

おし‐いれ【押(し)入れ】🔗⭐🔉

おし‐いれ【押(し)入れ】

家屋内の、ふすまなどで仕切り、寝具・道具などを入れておく所。押し込み。

おし‐い・れる【押(し)入れる】🔗⭐🔉

おし‐い・れる【押(し)入れる】

[動ラ下一] おしい・る[ラ下二]力を加えて入れる。無理に入れる。押し込める。「引き出しにタオルを―・れる」

おしい・る[ラ下二]力を加えて入れる。無理に入れる。押し込める。「引き出しにタオルを―・れる」

おしい・る[ラ下二]力を加えて入れる。無理に入れる。押し込める。「引き出しにタオルを―・れる」

おしい・る[ラ下二]力を加えて入れる。無理に入れる。押し込める。「引き出しにタオルを―・れる」

おし・う【教ふ】をしふ🔗⭐🔉

おし・う【教ふ】をしふ

[動ハ下二]「おしえる」の文語形。

おし‐うつ・る【推(し)移る】🔗⭐🔉

おし‐うつ・る【推(し)移る】

[動ラ五(四)]年月・時勢などが変化していく。「時代が―・る」

おし‐うり【押(し)売(り)】🔗⭐🔉

おし‐うり【押(し)売(り)】

[名]スル 買う意志のない者にむりやりに売りつけること。また、その人。

買う意志のない者にむりやりに売りつけること。また、その人。 相手の気持ちを考えずに、無理に押しつけること。無理強い。「親切の―はご免だ」

相手の気持ちを考えずに、無理に押しつけること。無理強い。「親切の―はご免だ」

買う意志のない者にむりやりに売りつけること。また、その人。

買う意志のない者にむりやりに売りつけること。また、その人。 相手の気持ちを考えずに、無理に押しつけること。無理強い。「親切の―はご免だ」

相手の気持ちを考えずに、無理に押しつけること。無理強い。「親切の―はご免だ」

おしえ‐こ・む【教え込む】をしへ‐🔗⭐🔉

おしえ‐こ・む【教え込む】をしへ‐

[動マ五(四)]十分に教える。「イヌに芸を―・む」

おしえ‐の‐にわ【教えの庭】をしへ‐には🔗⭐🔉

おしえ‐の‐にわ【教えの庭】をしへ‐には

教育する所。学校。学園。学びの庭。

おしお【小塩】をしほ🔗⭐🔉

おしお【小塩】をしほ

謡曲。四番目物。金春禅竹(こんぱるぜんちく)作。下京(しもぎよう)の男が大原野へ桜狩りに行くと、在原業平(ありわらのなりひら)の霊が現れ、舞をまう。

お‐しおき【△御仕置き】🔗⭐🔉

おし‐おくり【押し送り】🔗⭐🔉

おし‐おくり【押し送り】

「押し送り船」の略。

おし‐おけ【押し×桶】‐をけ🔗⭐🔉

おし‐おけ【押し×桶】‐をけ

えな桶。

えな桶。 漬物桶。

漬物桶。

えな桶。

えな桶。 漬物桶。

漬物桶。

おじ‐おじ【△怖じ△怖じ】おぢおぢ🔗⭐🔉

おじ‐おじ【△怖じ△怖じ】おぢおぢ

[副]スル恐れるさま。おずおず。おどおど。「いいわけもあとやさき、―して」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉

おじ‐おそ・れる【△怖じ恐れる】おぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐おそ・れる【△怖じ恐れる】おぢ‐

[動ラ下一] おぢおそ・る[ラ下二]ひどく恐れる。おびえ恐れる。「お島の権幕に―・れたように悄々(すごすご)出ていった」〈秋声・あらくれ〉

おぢおそ・る[ラ下二]ひどく恐れる。おびえ恐れる。「お島の権幕に―・れたように悄々(すごすご)出ていった」〈秋声・あらくれ〉

おぢおそ・る[ラ下二]ひどく恐れる。おびえ恐れる。「お島の権幕に―・れたように悄々(すごすご)出ていった」〈秋声・あらくれ〉

おぢおそ・る[ラ下二]ひどく恐れる。おびえ恐れる。「お島の権幕に―・れたように悄々(すごすご)出ていった」〈秋声・あらくれ〉

おしお‐やま【小塩山】をしほ‐🔗⭐🔉

おしお‐やま【小塩山】をしほ‐

京都市西京区大原野にある山。岩塩を産したと伝えられる。大原山。《歌枕》「暮れてゆく秋の名残を―鹿も今宵や鳴きあかすらん」〈続千載・雑上〉

おし‐おろ・す【押(し)下ろす】🔗⭐🔉

おし‐おろ・す【押(し)下ろす】

[動サ五(四)] 「下ろす」を強めていう語。力を入れて、また、勢いよくおろす。「縹色絹(はないろぎぬ)を膝から―・して」〈紅葉・二人女房〉

「下ろす」を強めていう語。力を入れて、また、勢いよくおろす。「縹色絹(はないろぎぬ)を膝から―・して」〈紅葉・二人女房〉 地位などを、むりやりにさげる。「御心ならず―・されさせ給ひけんあはれさ」〈平家・四〉

地位などを、むりやりにさげる。「御心ならず―・されさせ給ひけんあはれさ」〈平家・四〉

「下ろす」を強めていう語。力を入れて、また、勢いよくおろす。「縹色絹(はないろぎぬ)を膝から―・して」〈紅葉・二人女房〉

「下ろす」を強めていう語。力を入れて、また、勢いよくおろす。「縹色絹(はないろぎぬ)を膝から―・して」〈紅葉・二人女房〉 地位などを、むりやりにさげる。「御心ならず―・されさせ給ひけんあはれさ」〈平家・四〉

地位などを、むりやりにさげる。「御心ならず―・されさせ給ひけんあはれさ」〈平家・四〉

お‐じか【×牡×鹿・雄×鹿】を‐🔗⭐🔉

お‐じか【×牡×鹿・雄×鹿】を‐

《「おしか」とも》雄のシカ。《季 秋》 牝鹿(めじか)。

牝鹿(めじか)。

牝鹿(めじか)。

牝鹿(めじか)。

おし‐かえし【押し返し】‐かへし🔗⭐🔉

おし‐かえし【押し返し】‐かへし

[副]逆に。反対に。あべこべに。「藤宰相の童は、赤色を着せて、下仕への唐衣に青色を―着たる、ねたげなり」〈紫式部日記〉

おし‐かえ・す【押(し)返す】‐かへす🔗⭐🔉

おし‐かえ・す【押(し)返す】‐かへす

[動サ五(四)] 押してくるものを、逆にこちらからも押す。押し戻す。「寄せ来る人波を―・す」

押してくるものを、逆にこちらからも押す。押し戻す。「寄せ来る人波を―・す」 先方が差し出したものなどを、拒んでもとへ返す。「礼物を―・す」

先方が差し出したものなどを、拒んでもとへ返す。「礼物を―・す」 引き返す。「御車―・させて」〈源・花散里〉

引き返す。「御車―・させて」〈源・花散里〉 相手の言葉を受けて返す。「―・しいさめたてまつる」〈源・末摘花〉

相手の言葉を受けて返す。「―・しいさめたてまつる」〈源・末摘花〉 反対にする。裏返す。「鏡の敷きを―・して書き給ふ」〈落窪・三〉

反対にする。裏返す。「鏡の敷きを―・して書き給ふ」〈落窪・三〉 繰り返す。「―・し―・し三返(さんべん)うたひすましたりければ」〈平家・一〉

繰り返す。「―・し―・し三返(さんべん)うたひすましたりければ」〈平家・一〉

押してくるものを、逆にこちらからも押す。押し戻す。「寄せ来る人波を―・す」

押してくるものを、逆にこちらからも押す。押し戻す。「寄せ来る人波を―・す」 先方が差し出したものなどを、拒んでもとへ返す。「礼物を―・す」

先方が差し出したものなどを、拒んでもとへ返す。「礼物を―・す」 引き返す。「御車―・させて」〈源・花散里〉

引き返す。「御車―・させて」〈源・花散里〉 相手の言葉を受けて返す。「―・しいさめたてまつる」〈源・末摘花〉

相手の言葉を受けて返す。「―・しいさめたてまつる」〈源・末摘花〉 反対にする。裏返す。「鏡の敷きを―・して書き給ふ」〈落窪・三〉

反対にする。裏返す。「鏡の敷きを―・して書き給ふ」〈落窪・三〉 繰り返す。「―・し―・し三返(さんべん)うたひすましたりければ」〈平家・一〉

繰り返す。「―・し―・し三返(さんべん)うたひすましたりければ」〈平家・一〉

おし‐かか・る【押し掛かる】🔗⭐🔉

おし‐かか・る【押し掛かる】

[動ラ四] 物に寄りかかる。おっかかる。「高欄に―・りて」〈源・幻〉

物に寄りかかる。おっかかる。「高欄に―・りて」〈源・幻〉 無理に物事をする。〈日葡〉

無理に物事をする。〈日葡〉 攻め寄せる。「実休旗本に―・り」〈常山紀談・三〉

攻め寄せる。「実休旗本に―・り」〈常山紀談・三〉

物に寄りかかる。おっかかる。「高欄に―・りて」〈源・幻〉

物に寄りかかる。おっかかる。「高欄に―・りて」〈源・幻〉 無理に物事をする。〈日葡〉

無理に物事をする。〈日葡〉 攻め寄せる。「実休旗本に―・り」〈常山紀談・三〉

攻め寄せる。「実休旗本に―・り」〈常山紀談・三〉

おし‐かく・す【押(し)隠す】🔗⭐🔉

おし‐かく・す【押(し)隠す】

[動サ五(四)]けどられたり見られたりしないように、ひたすらつつみ隠す。「悲しみを―・す」

おし‐かけ【押(し)掛け】🔗⭐🔉

おし‐かけ【押(し)掛け】

押しかけていくこと。また、その人。「―の客」

押しかけていくこと。また、その人。「―の客」 馬の頭にかける面繋(おもがい)、胸にかける胸繋(むながい)、尻にかける尻繋(しりがい)の総称。三繋(さんがい)。

馬の頭にかける面繋(おもがい)、胸にかける胸繋(むながい)、尻にかける尻繋(しりがい)の総称。三繋(さんがい)。

押しかけていくこと。また、その人。「―の客」

押しかけていくこと。また、その人。「―の客」 馬の頭にかける面繋(おもがい)、胸にかける胸繋(むながい)、尻にかける尻繋(しりがい)の総称。三繋(さんがい)。

馬の頭にかける面繋(おもがい)、胸にかける胸繋(むながい)、尻にかける尻繋(しりがい)の総称。三繋(さんがい)。

おし‐か・ける【押(し)掛ける】🔗⭐🔉

おし‐か・ける【押(し)掛ける】

[動カ下一] おしか・く[カ下二]

おしか・く[カ下二] 招かれないのに、かってに出向いていく。「祝い客が―・ける」

招かれないのに、かってに出向いていく。「祝い客が―・ける」 勢いこんで出向いていく。また、大ぜいが一つところに出向く。押し寄せる。「―・けていって談判する」「特売場に客が―・ける」

勢いこんで出向いていく。また、大ぜいが一つところに出向く。押し寄せる。「―・けていって談判する」「特売場に客が―・ける」 襲いかかる。「それに乗りて―・けたらんは、誰か手向かへはすべき」〈今昔・二五・五〉

襲いかかる。「それに乗りて―・けたらんは、誰か手向かへはすべき」〈今昔・二五・五〉

おしか・く[カ下二]

おしか・く[カ下二] 招かれないのに、かってに出向いていく。「祝い客が―・ける」

招かれないのに、かってに出向いていく。「祝い客が―・ける」 勢いこんで出向いていく。また、大ぜいが一つところに出向く。押し寄せる。「―・けていって談判する」「特売場に客が―・ける」

勢いこんで出向いていく。また、大ぜいが一つところに出向く。押し寄せる。「―・けていって談判する」「特売場に客が―・ける」 襲いかかる。「それに乗りて―・けたらんは、誰か手向かへはすべき」〈今昔・二五・五〉

襲いかかる。「それに乗りて―・けたらんは、誰か手向かへはすべき」〈今昔・二五・五〉

おじ‐がたき【伯‐父敵】をぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐がたき【伯‐父敵】をぢ‐

歌舞伎の役柄の一。お家騒動などの狂言に登場する悪い伯父の役。伯父悪(おじあく)。

おしか‐はんとう【牡鹿半島】をしかハンタウ🔗⭐🔉

おしか‐はんとう【牡鹿半島】をしかハンタウ

宮城県東部、太平洋に突き出る半島。リアス式海岸で、漁港が多く、先端にある属島の金華山の沖は好漁場。

おし‐かも【鴛=鴦×鴨】をし‐🔗⭐🔉

おし‐かも【鴛=鴦×鴨】をし‐

オシドリの別名。

お‐じき【△御直】‐ヂキ🔗⭐🔉

お‐じき【△御直】‐ヂキ

貴人が自分から直接に物事をすること。直接。おじきじき。「仮屋奉行夜廻り―の御用承り」〈浄・会稽山〉

貴人が自分から直接に物事をすること。直接。おじきじき。「仮屋奉行夜廻り―の御用承り」〈浄・会稽山〉 「御直衆(おじきしゆう)」の略。

「御直衆(おじきしゆう)」の略。

貴人が自分から直接に物事をすること。直接。おじきじき。「仮屋奉行夜廻り―の御用承り」〈浄・会稽山〉

貴人が自分から直接に物事をすること。直接。おじきじき。「仮屋奉行夜廻り―の御用承り」〈浄・会稽山〉 「御直衆(おじきしゆう)」の略。

「御直衆(おじきしゆう)」の略。

おじ‐き【伯‐父貴・叔‐父貴】をぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐き【伯‐父貴・叔‐父貴】をぢ‐

おじを親しんで、また敬っていう語。

お‐じぎ【△御辞儀】🔗⭐🔉

お‐じぎ【△御辞儀】

[名]スル《「辞儀」の丁寧語》 頭を下げて礼をすること。頭を下げてするあいさつ。「深々と―する」

頭を下げて礼をすること。頭を下げてするあいさつ。「深々と―する」 辞退。遠慮。「膳(ぜん)をすゑるものを―は無躾(ぶしつけ)だのと」〈滑・浮世風呂・二〉

辞退。遠慮。「膳(ぜん)をすゑるものを―は無躾(ぶしつけ)だのと」〈滑・浮世風呂・二〉 あいさつ。「おもしろい―がござりまする」〈狂言記・吟じ婿〉

[類語](

あいさつ。「おもしろい―がござりまする」〈狂言記・吟じ婿〉

[類語]( )礼・一礼・一揖(いちゆう)・会釈(えしやく)・黙礼・敬礼・最敬礼・叩頭(こうとう)・叩首(こうしゆ)・低頭・拝礼

)礼・一礼・一揖(いちゆう)・会釈(えしやく)・黙礼・敬礼・最敬礼・叩頭(こうとう)・叩首(こうしゆ)・低頭・拝礼

頭を下げて礼をすること。頭を下げてするあいさつ。「深々と―する」

頭を下げて礼をすること。頭を下げてするあいさつ。「深々と―する」 辞退。遠慮。「膳(ぜん)をすゑるものを―は無躾(ぶしつけ)だのと」〈滑・浮世風呂・二〉

辞退。遠慮。「膳(ぜん)をすゑるものを―は無躾(ぶしつけ)だのと」〈滑・浮世風呂・二〉 あいさつ。「おもしろい―がござりまする」〈狂言記・吟じ婿〉

[類語](

あいさつ。「おもしろい―がござりまする」〈狂言記・吟じ婿〉

[類語]( )礼・一礼・一揖(いちゆう)・会釈(えしやく)・黙礼・敬礼・最敬礼・叩頭(こうとう)・叩首(こうしゆ)・低頭・拝礼

)礼・一礼・一揖(いちゆう)・会釈(えしやく)・黙礼・敬礼・最敬礼・叩頭(こうとう)・叩首(こうしゆ)・低頭・拝礼

おじき‐しゅう【△御直衆】おヂキ‐🔗⭐🔉

おじき‐しゅう【△御直衆】おヂキ‐

直参(じきさん)の敬称。

お‐しきせ【△御仕着せ】🔗⭐🔉

お‐しきせ【△御仕着せ】

《「仕着せ」は、幕府または主人から支給されるものであるところから「お」を添えた》 「仕着せ

「仕着せ 」に同じ。「盆暮れの―」

」に同じ。「盆暮れの―」

上から一方的にあてがわれたもの。「―の制服」

上から一方的にあてがわれたもの。「―の制服」 型どおりのもの。「―の祝辞」

型どおりのもの。「―の祝辞」 定量となっている晩酌。「晩方になると…―を飲ませることに決まっている」〈秋声・あらくれ〉

定量となっている晩酌。「晩方になると…―を飲ませることに決まっている」〈秋声・あらくれ〉

「仕着せ

「仕着せ 」に同じ。「盆暮れの―」

」に同じ。「盆暮れの―」

上から一方的にあてがわれたもの。「―の制服」

上から一方的にあてがわれたもの。「―の制服」 型どおりのもの。「―の祝辞」

型どおりのもの。「―の祝辞」 定量となっている晩酌。「晩方になると…―を飲ませることに決まっている」〈秋声・あらくれ〉

定量となっている晩酌。「晩方になると…―を飲ませることに決まっている」〈秋声・あらくれ〉

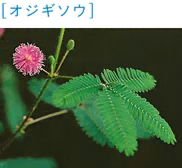

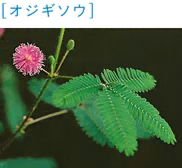

おじぎ‐そう【△御辞儀草・含=羞=草】‐サウ🔗⭐🔉

おじぎ‐そう【△御辞儀草・含=羞=草】‐サウ

マメ科の小低木。園芸では一年草として扱われ、高さ二〇〜九〇センチ。葉は羽状複葉で、物が触れると急に閉じて葉柄から垂れ下がり、また夜になると閉じる。夏、桃色の小花が球状に集まった花をつける。ブラジルの原産で、日本には江戸末期に渡来。ねむりぐさ。《季 夏》

マメ科の小低木。園芸では一年草として扱われ、高さ二〇〜九〇センチ。葉は羽状複葉で、物が触れると急に閉じて葉柄から垂れ下がり、また夜になると閉じる。夏、桃色の小花が球状に集まった花をつける。ブラジルの原産で、日本には江戸末期に渡来。ねむりぐさ。《季 夏》

マメ科の小低木。園芸では一年草として扱われ、高さ二〇〜九〇センチ。葉は羽状複葉で、物が触れると急に閉じて葉柄から垂れ下がり、また夜になると閉じる。夏、桃色の小花が球状に集まった花をつける。ブラジルの原産で、日本には江戸末期に渡来。ねむりぐさ。《季 夏》

マメ科の小低木。園芸では一年草として扱われ、高さ二〇〜九〇センチ。葉は羽状複葉で、物が触れると急に閉じて葉柄から垂れ下がり、また夜になると閉じる。夏、桃色の小花が球状に集まった花をつける。ブラジルの原産で、日本には江戸末期に渡来。ねむりぐさ。《季 夏》

おし‐きり【押(し)切り】🔗⭐🔉

おし‐きり【押(し)切り】

押しつけて切ること。

押しつけて切ること。 まぐさや壁土にまぜるわらなどを切る道具。飼い葉切り。

まぐさや壁土にまぜるわらなどを切る道具。飼い葉切り。 馬のたてがみを、五〜六センチの長さに切りそろえたもの。

馬のたてがみを、五〜六センチの長さに切りそろえたもの。 「押し切り判」の略。

「押し切り判」の略。

押しつけて切ること。

押しつけて切ること。 まぐさや壁土にまぜるわらなどを切る道具。飼い葉切り。

まぐさや壁土にまぜるわらなどを切る道具。飼い葉切り。 馬のたてがみを、五〜六センチの長さに切りそろえたもの。

馬のたてがみを、五〜六センチの長さに切りそろえたもの。 「押し切り判」の略。

「押し切り判」の略。

おし‐き・る【押(し)切る】🔗⭐🔉

おし‐き・る【押(し)切る】

[動ラ五(四)] 押しつけて切る。「厚い紙を―・る」

押しつけて切る。「厚い紙を―・る」 反対・抵抗・困難などを退けて目的を達しようとする。「反対派の意見を―・って実行した」

反対・抵抗・困難などを退けて目的を達しようとする。「反対派の意見を―・って実行した」 「切る」を強めていう語。断ち切る。「自ら髻(もとどり)―・りて」〈太平記・二九〉

「切る」を強めていう語。断ち切る。「自ら髻(もとどり)―・りて」〈太平記・二九〉

押しつけて切る。「厚い紙を―・る」

押しつけて切る。「厚い紙を―・る」 反対・抵抗・困難などを退けて目的を達しようとする。「反対派の意見を―・って実行した」

反対・抵抗・困難などを退けて目的を達しようとする。「反対派の意見を―・って実行した」 「切る」を強めていう語。断ち切る。「自ら髻(もとどり)―・りて」〈太平記・二九〉

「切る」を強めていう語。断ち切る。「自ら髻(もとどり)―・りて」〈太平記・二九〉

おじ・く【△怖く】おぢく🔗⭐🔉

おじ・く【△怖く】おぢく

[動カ下二]「おじける」の文語形。

おし‐くくみ【押し△包み】🔗⭐🔉

おし‐くくみ【押し△包み】

物をつつむもの。また、つつんだもの。「大路に子をすてて侍りける―にかきつけ侍りける」〈金葉・雑下・詞書〉

おし‐くく・む【押し△包む】🔗⭐🔉

おし‐くく・む【押し△包む】

[動マ四]つつみこむ。くるむ。「らうたくおぼえて、ひとへばかりを―・みて」〈源・若紫〉

おし‐くら【押し△競】🔗⭐🔉

おし‐くら【押し△競】

《「おしくらべ」の略》「押し競(くら)饅頭(まんじゆう)」に同じ。

おじ‐け【△怖気】おぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐け【△怖気】おぢ‐

怖がる気持ち。恐怖心。おぞけ。「―がつく」「―をふるう」

おしけ‐く【惜しけく】をしけ‐🔗⭐🔉

おしけ‐く【惜しけく】をしけ‐

《形容詞「お(惜)し」のク語法》惜しいこと。「かくのみし恋ひし渡ればたまきはる命も我は―もなし」〈万・一七六九〉

おしけ・し【惜しけし】をしけし🔗⭐🔉

おしけ・し【惜しけし】をしけし

[形ク]《「惜しけく」の形容詞化》惜しい。「紫のゆゑに心をしめたればふちに身なげむ名やは―・き」〈源・胡蝶〉

おじけ‐だ・つ【△怖気立つ】おぢけ‐🔗⭐🔉

おじけ‐だ・つ【△怖気立つ】おぢけ‐

[動タ五(四)]恐怖心が生じる。おじけづく。「敵の気迫に―・つ」

おじけ‐づ・く【△怖気付く】おぢけ‐🔗⭐🔉

おじけ‐づ・く【△怖気付く】おぢけ‐

[動カ五(四)]恐ろしいという気持ちになる。恐怖心がわいて、ひるむ。「怪しい物音に―・く」

おじ・ける【△怖ける】おぢける🔗⭐🔉

おじ・ける【△怖ける】おぢける

[動カ下一] おぢ・く[カ下二]怖がってびくびくする。恐れてしりごみする。「爆音に―・けて逃げる」

おぢ・く[カ下二]怖がってびくびくする。恐れてしりごみする。「爆音に―・けて逃げる」

おぢ・く[カ下二]怖がってびくびくする。恐れてしりごみする。「爆音に―・けて逃げる」

おぢ・く[カ下二]怖がってびくびくする。恐れてしりごみする。「爆音に―・けて逃げる」

おじ‐ご【伯‐父御・叔‐父御】をぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐ご【伯‐父御・叔‐父御】をぢ‐

おじを敬っていう語。

おし‐こみ【押(し)込み】🔗⭐🔉

おし‐こみ【押(し)込み】

無理に入れること。また、無理に入り込むこと。

無理に入れること。また、無理に入り込むこと。 人家に押し入って金品を強奪すること。また、その賊。強盗。押し入り。

人家に押し入って金品を強奪すること。また、その賊。強盗。押し入り。 押し入れ。

押し入れ。

無理に入れること。また、無理に入り込むこと。

無理に入れること。また、無理に入り込むこと。 人家に押し入って金品を強奪すること。また、その賊。強盗。押し入り。

人家に押し入って金品を強奪すること。また、その賊。強盗。押し入り。 押し入れ。

押し入れ。

おしこみ‐つうふう【押(し)込み通風】🔗⭐🔉

おしこみ‐つうふう【押(し)込み通風】

炉やボイラーなどで、燃料の燃焼に必要な空気を強制的に送り込む装置。蒸気の圧力などを利用して行う。

炉やボイラーなどで、燃料の燃焼に必要な空気を強制的に送り込む装置。蒸気の圧力などを利用して行う。 室内の換気のため、外気を人工的に送り込む装置。送風機・扇風機などを利用。強圧通風。

室内の換気のため、外気を人工的に送り込む装置。送風機・扇風機などを利用。強圧通風。

炉やボイラーなどで、燃料の燃焼に必要な空気を強制的に送り込む装置。蒸気の圧力などを利用して行う。

炉やボイラーなどで、燃料の燃焼に必要な空気を強制的に送り込む装置。蒸気の圧力などを利用して行う。 室内の換気のため、外気を人工的に送り込む装置。送風機・扇風機などを利用。強圧通風。

室内の換気のため、外気を人工的に送り込む装置。送風機・扇風機などを利用。強圧通風。

おし‐こ・む【押(し)込む】🔗⭐🔉

おし‐こ・む【押(し)込む】

[動マ五(四)]

[動マ五(四)] 押して中へ入れる。無理に入れる。詰め込む。「本をかばんに―・む」

押して中へ入れる。無理に入れる。詰め込む。「本をかばんに―・む」 無理に入り込む。押しかける。「いきなり細君が―・んで来た」〈秋声・爛〉

無理に入り込む。押しかける。「いきなり細君が―・んで来た」〈秋声・爛〉 強盗に入る。「二人組が―・む」

強盗に入る。「二人組が―・む」 [動マ下二]「おしこめる」の文語形。

[動マ下二]「おしこめる」の文語形。

[動マ五(四)]

[動マ五(四)] 押して中へ入れる。無理に入れる。詰め込む。「本をかばんに―・む」

押して中へ入れる。無理に入れる。詰め込む。「本をかばんに―・む」 無理に入り込む。押しかける。「いきなり細君が―・んで来た」〈秋声・爛〉

無理に入り込む。押しかける。「いきなり細君が―・んで来た」〈秋声・爛〉 強盗に入る。「二人組が―・む」

強盗に入る。「二人組が―・む」 [動マ下二]「おしこめる」の文語形。

[動マ下二]「おしこめる」の文語形。

おし‐こめ【押(し)込め】🔗⭐🔉

おし‐こめ【押(し)込め】

無理に入れること。

無理に入れること。 江戸時代の刑罰の一。一定期間自宅に閉じ込めて外出を禁じるもの。武士のほか庶民にも科した。

江戸時代の刑罰の一。一定期間自宅に閉じ込めて外出を禁じるもの。武士のほか庶民にも科した。

無理に入れること。

無理に入れること。 江戸時代の刑罰の一。一定期間自宅に閉じ込めて外出を禁じるもの。武士のほか庶民にも科した。

江戸時代の刑罰の一。一定期間自宅に閉じ込めて外出を禁じるもの。武士のほか庶民にも科した。

おし‐こ・める【押(し)込める】🔗⭐🔉

おし‐こ・める【押(し)込める】

[動マ下一] おしこ・む[マ下二]

おしこ・む[マ下二] 押して、中のほうへ入れる。無理に入れる。押し込む。「がらくたを物置に―・める」

押して、中のほうへ入れる。無理に入れる。押し込む。「がらくたを物置に―・める」 閉じ込めて外へ出さない。監禁する。「奥の部屋に―・める」

閉じ込めて外へ出さない。監禁する。「奥の部屋に―・める」 心に収めて口に出さない。「言はぬをも言ふにまさると知りながら―・めたるは苦しかりけり」〈源・末摘花〉

心に収めて口に出さない。「言はぬをも言ふにまさると知りながら―・めたるは苦しかりけり」〈源・末摘花〉

おしこ・む[マ下二]

おしこ・む[マ下二] 押して、中のほうへ入れる。無理に入れる。押し込む。「がらくたを物置に―・める」

押して、中のほうへ入れる。無理に入れる。押し込む。「がらくたを物置に―・める」 閉じ込めて外へ出さない。監禁する。「奥の部屋に―・める」

閉じ込めて外へ出さない。監禁する。「奥の部屋に―・める」 心に収めて口に出さない。「言はぬをも言ふにまさると知りながら―・めたるは苦しかりけり」〈源・末摘花〉

心に収めて口に出さない。「言はぬをも言ふにまさると知りながら―・めたるは苦しかりけり」〈源・末摘花〉

おし‐こ・る【押し凝る】🔗⭐🔉

おし‐こ・る【押し凝る】

[動ラ四]集まってひとかたまりとなる。一団となる。「女房三十人ばかり―・りて」〈源・葵〉

おし‐ころ・す【押(し)殺す・△圧し殺す】🔗⭐🔉

おし‐ころ・す【押(し)殺す・△圧し殺す】

[動サ五(四)] おさえつけて殺す。圧殺する。

おさえつけて殺す。圧殺する。 感情などをおさえつけて、外へ表れないようにする。「笑いを―・す」「―・したような声」

感情などをおさえつけて、外へ表れないようにする。「笑いを―・す」「―・したような声」

おさえつけて殺す。圧殺する。

おさえつけて殺す。圧殺する。 感情などをおさえつけて、外へ表れないようにする。「笑いを―・す」「―・したような声」

感情などをおさえつけて、外へ表れないようにする。「笑いを―・す」「―・したような声」

おじ‐さん【小△父さん】をぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐さん【小△父さん】をぢ‐

よその年配の男性を親しんでいう語。「―、そのボールを取ってよ」

よその年配の男性を親しんでいう語。「―、そのボールを取ってよ」 小母(おば)さん。

小母(おば)さん。 子供に対して、大人の男性が自分をさしていう語。

子供に対して、大人の男性が自分をさしていう語。 小母さん。

小母さん。

よその年配の男性を親しんでいう語。「―、そのボールを取ってよ」

よその年配の男性を親しんでいう語。「―、そのボールを取ってよ」 小母(おば)さん。

小母(おば)さん。 子供に対して、大人の男性が自分をさしていう語。

子供に対して、大人の男性が自分をさしていう語。 小母さん。

小母さん。

おじ‐さん【伯‐父さん・叔‐父さん】をぢ‐🔗⭐🔉

おじ‐さん【伯‐父さん・叔‐父さん】をぢ‐

「おじ(伯父・叔父)」を敬い親しんでいう語。 伯母(おば)さん。

伯母(おば)さん。

伯母(おば)さん。

伯母(おば)さん。

おじじゃ‐ひと【伯‐父者人・叔‐父者人】をぢぢや‐🔗⭐🔉

おじじゃ‐ひと【伯‐父者人・叔‐父者人】をぢぢや‐

《おじである人の意。「者」は当て字》おじ。おじさん。おじじゃもの。「内々―も、某が参宮いたすならば、同道いたしたいと申されて」〈虎明狂・素襖落〉

おし‐す・る【押し△摩る】🔗⭐🔉

おし‐す・る【押し△摩る】

[動ラ四]押しもむ。すり合わせる。「手を―・りて聞こえゐたり」〈源・行幸〉

おし‐せま・る【押(し)迫る】🔗⭐🔉

おし‐せま・る【押(し)迫る】

[動ラ五(四)]まぢかに迫る。「暮れも―・った一二月二八日」「締め切りが―・る」

おし‐たおし【押(し)倒し】‐たふし🔗⭐🔉

おし‐たおし【押(し)倒し】‐たふし

相撲のきまり手の一。双筈(もろはず)で押すか、片手を筈にするか、片手を浅く差して片手でおっつけるかして、相手を後ろに倒す技。

おし‐たお・す【押(し)倒す】‐たふす🔗⭐🔉

おし‐たお・す【押(し)倒す】‐たふす

[動サ五(四)]押して転ばす。押して倒す。「立ち木を―・す」

おし‐た・つ【押し立つ】🔗⭐🔉

おし‐た・つ【押し立つ】

[動タ四]

[動タ四] どっしりと立つ。「不動、火炎の前に―・ち」〈沙石集・二〉

どっしりと立つ。「不動、火炎の前に―・ち」〈沙石集・二〉 相手の気持ちを考えずに、無理押しする。我(が)を張る。「今の人の親などは、―・ちて言ふやう」〈堤・はいずみ〉

相手の気持ちを考えずに、無理押しする。我(が)を張る。「今の人の親などは、―・ちて言ふやう」〈堤・はいずみ〉 [動タ下二]「おしたてる」の文語形。

[動タ下二]「おしたてる」の文語形。

[動タ四]

[動タ四] どっしりと立つ。「不動、火炎の前に―・ち」〈沙石集・二〉

どっしりと立つ。「不動、火炎の前に―・ち」〈沙石集・二〉 相手の気持ちを考えずに、無理押しする。我(が)を張る。「今の人の親などは、―・ちて言ふやう」〈堤・はいずみ〉

相手の気持ちを考えずに、無理押しする。我(が)を張る。「今の人の親などは、―・ちて言ふやう」〈堤・はいずみ〉 [動タ下二]「おしたてる」の文語形。

[動タ下二]「おしたてる」の文語形。

おし‐た・てる【押(し)立てる】🔗⭐🔉

おし‐た・てる【押(し)立てる】

[動タ下一] おした・つ[タ下二]

おした・つ[タ下二] 勢いよく立てる。高く掲げる。おったてる。「応援旗を―・てて声援する」

勢いよく立てる。高く掲げる。おったてる。「応援旗を―・てて声援する」 先に立てる。「リーダーを―・ててデモ行進する」

先に立てる。「リーダーを―・ててデモ行進する」 推挙する。「委員長に―・てる」

推挙する。「委員長に―・てる」 むりやりに行わせる。「一たびにいと多く―・ててうち入れつつ」〈宇津保・蔵開下〉

むりやりに行わせる。「一たびにいと多く―・ててうち入れつつ」〈宇津保・蔵開下〉 押して閉じる。閉める。「(屏風ヲ)―・て給ひつ」〈源・若紫〉

押して閉じる。閉める。「(屏風ヲ)―・て給ひつ」〈源・若紫〉

おした・つ[タ下二]

おした・つ[タ下二] 勢いよく立てる。高く掲げる。おったてる。「応援旗を―・てて声援する」

勢いよく立てる。高く掲げる。おったてる。「応援旗を―・てて声援する」 先に立てる。「リーダーを―・ててデモ行進する」

先に立てる。「リーダーを―・ててデモ行進する」 推挙する。「委員長に―・てる」

推挙する。「委員長に―・てる」 むりやりに行わせる。「一たびにいと多く―・ててうち入れつつ」〈宇津保・蔵開下〉

むりやりに行わせる。「一たびにいと多く―・ててうち入れつつ」〈宇津保・蔵開下〉 押して閉じる。閉める。「(屏風ヲ)―・て給ひつ」〈源・若紫〉

押して閉じる。閉める。「(屏風ヲ)―・て給ひつ」〈源・若紫〉

おしち【お七】🔗⭐🔉

おしち【お七】

八百屋(やおや)お七

八百屋(やおや)お七

八百屋(やおや)お七

八百屋(やおや)お七

お‐しちや【△御七夜】🔗⭐🔉

お‐しちや【△御七夜】

子供が生まれて七日目。また、その祝い。この日、赤ん坊に名をつけることが多い。

子供が生まれて七日目。また、その祝い。この日、赤ん坊に名をつけることが多い。 浄土真宗の報恩講のこと。八日七夜にわたって行われるところからいう。

浄土真宗の報恩講のこと。八日七夜にわたって行われるところからいう。

子供が生まれて七日目。また、その祝い。この日、赤ん坊に名をつけることが多い。

子供が生まれて七日目。また、その祝い。この日、赤ん坊に名をつけることが多い。 浄土真宗の報恩講のこと。八日七夜にわたって行われるところからいう。

浄土真宗の報恩講のこと。八日七夜にわたって行われるところからいう。

おし‐つけ【押(し)付け】🔗⭐🔉

おし‐つけ【押(し)付け】

[名]

[名] 無理強いすること。「規則の―」

無理強いすること。「規則の―」 「押付の板」の略。

「押付の板」の略。 [副]まもなく。おっつけ。「―奥座敷に替はりんすと、このやかましいがよくなりんす」〈洒・遊子方言〉

[副]まもなく。おっつけ。「―奥座敷に替はりんすと、このやかましいがよくなりんす」〈洒・遊子方言〉

[名]

[名] 無理強いすること。「規則の―」

無理強いすること。「規則の―」 「押付の板」の略。

「押付の板」の略。 [副]まもなく。おっつけ。「―奥座敷に替はりんすと、このやかましいがよくなりんす」〈洒・遊子方言〉

[副]まもなく。おっつけ。「―奥座敷に替はりんすと、このやかましいがよくなりんす」〈洒・遊子方言〉

おしつけ‐の‐いた【押付の板】🔗⭐🔉

おしつけ‐の‐いた【押付の板】

大鎧(おおよろい)の背の上部、肩上(わたがみ)の下方の、化粧の板の上部。一説に、後立挙(うしろたてあげ)の一の板のこととも。

大鎧(おおよろい)の背の上部、肩上(わたがみ)の下方の、化粧の板の上部。一説に、後立挙(うしろたてあげ)の一の板のこととも。 腹巻き・胴丸の背の上部の金具回り。これに肩上を取り付ける。

腹巻き・胴丸の背の上部の金具回り。これに肩上を取り付ける。

大鎧(おおよろい)の背の上部、肩上(わたがみ)の下方の、化粧の板の上部。一説に、後立挙(うしろたてあげ)の一の板のこととも。

大鎧(おおよろい)の背の上部、肩上(わたがみ)の下方の、化粧の板の上部。一説に、後立挙(うしろたてあげ)の一の板のこととも。 腹巻き・胴丸の背の上部の金具回り。これに肩上を取り付ける。

腹巻き・胴丸の背の上部の金具回り。これに肩上を取り付ける。

おし‐つ・ける【押(し)付ける】🔗⭐🔉

おし‐つ・ける【押(し)付ける】

[動カ下一] おしつ・く[カ下二]

おしつ・く[カ下二] 押して、離れないようにする。力を入れて押す。おっつける。「からだを―・けてくる」

押して、離れないようにする。力を入れて押す。おっつける。「からだを―・けてくる」 無理にやらせる。また、無理に受け入れさせようとする。おっつける。「責任を―・ける」

無理にやらせる。また、無理に受け入れさせようとする。おっつける。「責任を―・ける」

おしつ・く[カ下二]

おしつ・く[カ下二] 押して、離れないようにする。力を入れて押す。おっつける。「からだを―・けてくる」

押して、離れないようにする。力を入れて押す。おっつける。「からだを―・けてくる」 無理にやらせる。また、無理に受け入れさせようとする。おっつける。「責任を―・ける」

無理にやらせる。また、無理に受け入れさせようとする。おっつける。「責任を―・ける」

おし‐つつ・む【押(し)包む】🔗⭐🔉

おし‐つつ・む【押(し)包む】

[動マ五(四)] すっかり包み込む。「夜の闇が―・む」

すっかり包み込む。「夜の闇が―・む」 強いて隠す。押し隠す。「胸中の苦しみを―・む」

強いて隠す。押し隠す。「胸中の苦しみを―・む」

すっかり包み込む。「夜の闇が―・む」

すっかり包み込む。「夜の闇が―・む」 強いて隠す。押し隠す。「胸中の苦しみを―・む」

強いて隠す。押し隠す。「胸中の苦しみを―・む」

おし‐つま・る【押(し)詰(ま)る】🔗⭐🔉

おし‐つま・る【押(し)詰(ま)る】

[動ラ五(四)] 事態・時日などに余裕がなく、目前に迫ってくる。切迫する。「情勢が―・る」

事態・時日などに余裕がなく、目前に迫ってくる。切迫する。「情勢が―・る」 年の暮れに近づく。「今年もいよいよ―・りまして」

年の暮れに近づく。「今年もいよいよ―・りまして」

事態・時日などに余裕がなく、目前に迫ってくる。切迫する。「情勢が―・る」

事態・時日などに余裕がなく、目前に迫ってくる。切迫する。「情勢が―・る」 年の暮れに近づく。「今年もいよいよ―・りまして」

年の暮れに近づく。「今年もいよいよ―・りまして」

おし‐つ・める【押(し)詰める】🔗⭐🔉

おし‐つ・める【押(し)詰める】

[動マ下一] おしつ・む[マ下二]

おしつ・む[マ下二] 押して、詰め込む。ぎゅうぎゅう入れる。「袋に―・める」

押して、詰め込む。ぎゅうぎゅう入れる。「袋に―・める」 押していって、行き詰まらせる。また、動けなくする。「土壇場に―・める」

押していって、行き詰まらせる。また、動けなくする。「土壇場に―・める」 せんじ詰める。要約する。「―・めれば両者の言い分は同じことになる」

せんじ詰める。要約する。「―・めれば両者の言い分は同じことになる」

おしつ・む[マ下二]

おしつ・む[マ下二] 押して、詰め込む。ぎゅうぎゅう入れる。「袋に―・める」

押して、詰め込む。ぎゅうぎゅう入れる。「袋に―・める」 押していって、行き詰まらせる。また、動けなくする。「土壇場に―・める」

押していって、行き詰まらせる。また、動けなくする。「土壇場に―・める」 せんじ詰める。要約する。「―・めれば両者の言い分は同じことになる」

せんじ詰める。要約する。「―・めれば両者の言い分は同じことになる」

おしてる‐や【押し照るや】🔗⭐🔉

おしてる‐や【押し照るや】

〔枕〕「押し照る」に同じ。「―難波の津ゆり」〈万・四三六五〉

おし‐とお・す【押(し)通す】‐とほす🔗⭐🔉

おし‐とお・す【押(し)通す】‐とほす

[動サ五(四)] 押して通す。また、無理に通す。「法案を―・す」

押して通す。また、無理に通す。「法案を―・す」 その主張や状態などを無理をしても変えずに貫く。「わがままを―・す」「和服で―・す」

その主張や状態などを無理をしても変えずに貫く。「わがままを―・す」「和服で―・す」

押して通す。また、無理に通す。「法案を―・す」

押して通す。また、無理に通す。「法案を―・す」 その主張や状態などを無理をしても変えずに貫く。「わがままを―・す」「和服で―・す」

その主張や状態などを無理をしても変えずに貫く。「わがままを―・す」「和服で―・す」

おし‐と・める【押(し)止める】🔗⭐🔉

おし‐と・める【押(し)止める】

[動マ下一] おしと・む[マ下二]「押しとどめる」に同じ。「女はあわてて―・めながら、覚えずワッとなかんとせしが」〈逍遥・当世書生気質〉

おしと・む[マ下二]「押しとどめる」に同じ。「女はあわてて―・めながら、覚えずワッとなかんとせしが」〈逍遥・当世書生気質〉

おしと・む[マ下二]「押しとどめる」に同じ。「女はあわてて―・めながら、覚えずワッとなかんとせしが」〈逍遥・当世書生気質〉

おしと・む[マ下二]「押しとどめる」に同じ。「女はあわてて―・めながら、覚えずワッとなかんとせしが」〈逍遥・当世書生気質〉

おし‐と・る【押し取る】🔗⭐🔉

おし‐と・る【押し取る】

[動ラ四]無理に奪う。強奪する。「許さぬ物ども―・りて」〈徒然・一七五〉

おし‐な・む【押し×靡む】🔗⭐🔉

おし‐な・む【押し×靡む】

[動マ四]「押し靡(な)ぶ 」に同じ。「秋の野の草葉―・み置く露に濡れてや人の尋ねゆくらむ」〈新古今・秋下〉

」に同じ。「秋の野の草葉―・み置く露に濡れてや人の尋ねゆくらむ」〈新古今・秋下〉

」に同じ。「秋の野の草葉―・み置く露に濡れてや人の尋ねゆくらむ」〈新古今・秋下〉

」に同じ。「秋の野の草葉―・み置く露に濡れてや人の尋ねゆくらむ」〈新古今・秋下〉

おし‐なら・す【押し△均す】🔗⭐🔉

おし‐なら・す【押し△均す】

[動サ五(四)]平らにする。平均化する。「―・してみれば成績は向上している」

おし‐な・る【押し成る】🔗⭐🔉

おし‐な・る【押し成る】

[動ラ四]無理になる。強引になる。「前関白松殿の姫君とりたてまって、やがて松殿の聟に―・る」〈平家・八〉

おしぬき‐き【押(し)抜き機】🔗⭐🔉

おしぬき‐き【押(し)抜き機】

鋼板などに棒状の工具を強く押しつけて穴を打ち抜く機械。

おしね【△晩△稲】🔗⭐🔉

おしね【△晩△稲】

《「おそいね」の音変化という》稲の、遅く成熟するもの。おくて。「うき身には山田の―おしこめて世をひたすらに恨みわびぬる」〈新古今・雑下〉

おし‐ね・る🔗⭐🔉

おし‐ね・る

[動ラ四]強く握る。「焼大刀の手(た)かみ―・り」〈万・一八〇九〉

おし‐の・ける【押し△退ける】🔗⭐🔉

おし‐の・ける【押し△退ける】

[動カ下一] おしの・く[カ下二]

おしの・く[カ下二] 力を込めてどかせる。「人を―・けて電車に乗る」

力を込めてどかせる。「人を―・けて電車に乗る」 その地位を無理に去らせる。また、競争相手を無理にしりぞける。「社長を―・けてそのいすに座る」

その地位を無理に去らせる。また、競争相手を無理にしりぞける。「社長を―・けてそのいすに座る」

おしの・く[カ下二]

おしの・く[カ下二] 力を込めてどかせる。「人を―・けて電車に乗る」

力を込めてどかせる。「人を―・けて電車に乗る」 その地位を無理に去らせる。また、競争相手を無理にしりぞける。「社長を―・けてそのいすに座る」

その地位を無理に去らせる。また、競争相手を無理にしりぞける。「社長を―・けてそのいすに座る」

おし‐はかり【推(し)量り】🔗⭐🔉

おし‐はかり【推(し)量り】

当て推量。「―に聞けど」〈源・手習〉

伯🔗⭐🔉

伯

[音]ハク

ハ

[訓]おじ

[部首]人

[総画数]7

[コード]区点 3976

JIS 476C

S‐JIS 948C

[分類]常用漢字

[難読語]

→おおく‐の‐ひめみこ【大伯皇女・大来皇女】

→お‐じ【伯父・叔父】

→お‐ば【伯母・叔母】

→かわ‐の‐かみ【河の神・河伯】

→かわ‐ろう【河郎・河伯】

→さいき【佐伯】

→さえき【佐伯】

→ばく‐ろう【博労・馬喰・伯楽】

→ブラジル【Brazil】

→ヘブライ【ギリシアHebraios】

→ベルリン【Berlin】

→ほうき【伯耆】

韋🔗⭐🔉

韋

[音]イ

[訓]かわ

おしかわ

なめしがわ

[部首]韋

[総画数]10

[コード]区点 8074

JIS 706A

S‐JIS E8E8

[難読語]

→あい‐なめし【藍韋】

→いだいけ【韋提希】

→え‐がわ【絵革・画韋】

麌🔗⭐🔉

麌

[音]グ

ゴ

[訓]おじか

[部首]鹿

[総画数]18

[コード]区点 8341

JIS 7349

S‐JIS EA68

大辞泉に「おじ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む