複数辞典一括検索+![]()

![]()

せんだい【仙台】🔗⭐🔉

せんだい【仙台】

宮城県中央部の市。県庁所在地。指定都市。江戸時代は伊達(だて)氏の城下町として繁栄。東北地方の政治・経済・文化・交通の中心地。広瀬川が市街地を貫流し、河岸には東北大学や青葉城趾がある。七夕祭りは東北三大祭りの一。杜(もり)の都と称される。人口九二・八万。

せんだい‐ざさ【仙台×笹】🔗⭐🔉

せんだい‐ざさ【仙台×笹】

紋所の「竹に雀(すずめ)」の俗称。仙台藩の伊達家の家紋であったところからいう。

せんだい‐じょう【仙台城】‐ジヤウ🔗⭐🔉

せんだい‐じょう【仙台城】‐ジヤウ

宮城県仙台市にあった城。戦国時代は国分(こくぶん)氏の居城で、千代(せんだい)城と称した。慶長五年(一六〇〇)から同一五年にかけて伊達政宗(だてまさむね)が修築完成し、明治維新まで伊達氏の居城となった。建物は明治期の落雷と第二次大戦の戦災で焼失。第二次大戦後、大手門隅櫓(すみやぐら)を復興。青葉城。

せんだい‐じょうるり【仙台浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ🔗⭐🔉

せんだい‐じょうるり【仙台浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

せんだい‐つうほう【仙台通宝】🔗⭐🔉

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が、天明四〜八年(一七八四〜八八)の期間、江戸幕府の許可を得て石巻で鋳造し、領内に限定して流布させた撫角(なでかく)形の鉄銭。

せんだい‐はぎ【仙台×萩】🔗⭐🔉

せんだい‐はぎ【仙台×萩】

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

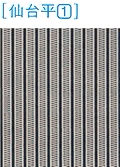

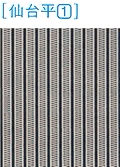

せんだい‐ひら【仙台平】🔗⭐🔉

せんだい‐ひら【仙台平】

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。 男物袴地の総称。

男物袴地の総称。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。 男物袴地の総称。

男物袴地の総称。

せんだい‐へいや【仙台平野】🔗⭐🔉

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県の主要部を占め、仙台湾に面する平野。松島・富谷(とみや)丘陵以北を仙北平野、以南を仙南平野と呼ぶ。

せんだい‐みそ【仙台味×噌】🔗⭐🔉

せんだい‐みそ【仙台味×噌】

仙台地方特産の米こうじを使った塩辛い赤味噌。

せんだい‐むしくい【仙台虫×喰】‐むしくひ🔗⭐🔉

せんだい‐むしくい【仙台虫×喰】‐むしくひ

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

せんだい‐わん【仙台湾】🔗⭐🔉

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県の牡鹿(おしか)半島から福島県の鵜 尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

大辞泉に「仙台」で始まるの検索結果 1-11。