複数辞典一括検索+![]()

![]()

○契りを籠むちぎりをこむ🔗⭐🔉

○契りを籠むちぎりをこむ

深い約束をする。夫婦の交わりをする。

⇒ちぎり【契り】

ちぎ・る【契る】

〔他五〕

①固く言いかわして約束する。古今和歌集秋「―・りけん心ぞつらき織女たなばたの年にひとたび逢ふは逢ふかは」

②夫婦の約束をする。源氏物語桐壺「いときなき初もとゆひに長き世を―・る心は結びこめつや」

③夫婦の交わりをする。

ち‐ぎ・る

(「千切る」とも書く)

[一]〔他五〕

①手先で細かく切りとる。蜻蛉日記上「海松みるのひきほしの、短く―・りたるを」。「紙を―・る」

②無理にもぎとる。ねじきる。「ボタンを―・られる」

③動詞の連用形に付いて、その動作を強くする意を表す語。宇治拾遺物語3「歯をくひあはせて、念珠をもみ―・る」。「ほめ―・る」

[二]〔自下二〕

⇒ちぎれる(下一)

ち‐ぎれ

ちぎれた切れはし。

⇒ちぎれ‐ぐも【断雲・千切れ雲】

⇒ちぎれ‐ちぎれ

ちぎれ‐ぐも【断雲・千切れ雲】

ちぎれ離れた雲。切れ離れた雲。

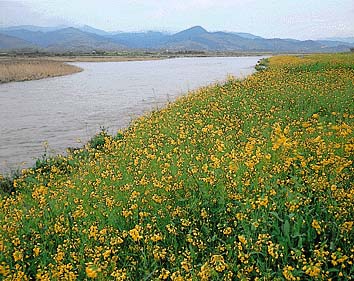

断雲・千切れ雲

撮影:高橋健司

⇒ち‐ぎれ

ちぎれ‐ちぎれ

幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」

⇒ち‐ぎれ

ち‐ぎ・れる

(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)

切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」

チキン【chicken】

①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」

②臆病者。

⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

⇒チキン‐ライス

ち‐ぎん【地銀】

地方銀行の略。

チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。

⇒チキン【chicken】

チキン‐ライス

(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。

⇒チキン【chicken】

ちく

(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」

ちく【竹】

中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。

ちく【筑】

①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。

②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」

ちく【築】

きずくこと。たてること。「―3年」

ち‐く【地区】

①地面の区域。一区画の土地。

②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」

ち‐く【知工】

近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉

ち‐く【馳駆】

①馬を走らせること。

②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。

ち‐ぐ【知愚・智愚】

かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。

ち‐ぐ【値遇】

(チグウとも)

①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」

②親しくすること。

③「値遇の縁」の略。

⇒値遇の縁

ち‐ぐ【痴愚】

①おろか。ばか。

②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。

ちくあん【竹庵】

藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん

ちく‐い【竹葦】‥ヰ

竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」

ちく・い

〔形〕

小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」

ちく‐いち【逐一】

〔名・副〕

(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」

ちく‐いつ【逐一】

〔名・副〕

⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」

ちく‐いん【竹印】

竹材を彫った印判。

ちく‐いん【竹院】‥ヰン

竹を植えめぐらした屋敷。

ちく‐いん【竹陰】

竹のしげったかげ。

ち‐ぐう【知遇】

人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」

ち‐ぐう【値遇】

⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」

ちく‐えん【竹園】‥ヱン

(→)「たけのその」に同じ。

ちく‐えん【竹縁】

竹で造ったえん。たけえん。

ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】

(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」

ちく‐かん【竹竿】

①直立した竹の幹。

②たけざお。

ちく‐かん【竹簡】

中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡

ちく‐きん【竹琴】

①竹製の胴を持つ弦楽器。

㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。

㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。

②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。

ちくけい【竹渓】

中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。

⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク

市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。

ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。

⇒ちくけい【竹渓】

ちくご【筑後】

①旧国名。今の福岡県の南部。

②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。

⇒ちくご‐がわ【筑後川】

⇒ちくご‐ぶし【筑後節】

ちく‐こう【竹工】

竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。

ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ

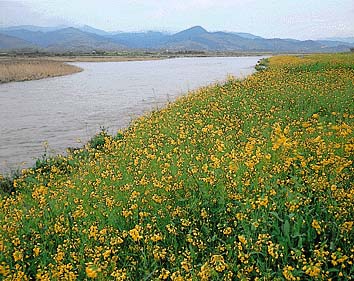

熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。

筑後川

撮影:山梨勝弘

⇒ち‐ぎれ

ちぎれ‐ちぎれ

幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」

⇒ち‐ぎれ

ち‐ぎ・れる

(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)

切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」

チキン【chicken】

①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」

②臆病者。

⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

⇒チキン‐ライス

ち‐ぎん【地銀】

地方銀行の略。

チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。

⇒チキン【chicken】

チキン‐ライス

(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。

⇒チキン【chicken】

ちく

(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」

ちく【竹】

中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。

ちく【筑】

①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。

②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」

ちく【築】

きずくこと。たてること。「―3年」

ち‐く【地区】

①地面の区域。一区画の土地。

②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」

ち‐く【知工】

近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉

ち‐く【馳駆】

①馬を走らせること。

②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。

ち‐ぐ【知愚・智愚】

かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。

ち‐ぐ【値遇】

(チグウとも)

①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」

②親しくすること。

③「値遇の縁」の略。

⇒値遇の縁

ち‐ぐ【痴愚】

①おろか。ばか。

②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。

ちくあん【竹庵】

藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん

ちく‐い【竹葦】‥ヰ

竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」

ちく・い

〔形〕

小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」

ちく‐いち【逐一】

〔名・副〕

(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」

ちく‐いつ【逐一】

〔名・副〕

⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」

ちく‐いん【竹印】

竹材を彫った印判。

ちく‐いん【竹院】‥ヰン

竹を植えめぐらした屋敷。

ちく‐いん【竹陰】

竹のしげったかげ。

ち‐ぐう【知遇】

人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」

ち‐ぐう【値遇】

⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」

ちく‐えん【竹園】‥ヱン

(→)「たけのその」に同じ。

ちく‐えん【竹縁】

竹で造ったえん。たけえん。

ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】

(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」

ちく‐かん【竹竿】

①直立した竹の幹。

②たけざお。

ちく‐かん【竹簡】

中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡

ちく‐きん【竹琴】

①竹製の胴を持つ弦楽器。

㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。

㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。

②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。

ちくけい【竹渓】

中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。

⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク

市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。

ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。

⇒ちくけい【竹渓】

ちくご【筑後】

①旧国名。今の福岡県の南部。

②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。

⇒ちくご‐がわ【筑後川】

⇒ちくご‐ぶし【筑後節】

ちく‐こう【竹工】

竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。

ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ

熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。

筑後川

撮影:山梨勝弘

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐ぶし【筑後節】

義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐やく【逐語訳】

原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳

ちくさ【千種】

(チグサとも)姓氏の一つ。

⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】

⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

ち‐ぐさ【千草】

(古くはチクサ)

①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」

②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」

⇒ちぐさ‐いろ【千草色】

ち‐ぐさ【千種】

(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」

⇒ちぐさ‐がい【千種貝】

⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

ち‐ぐさ【乳草】

つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。

ちくさ‐ありこと【千種有功】

江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)

⇒ちくさ【千種】

ちくさい【竹斎】

仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。

ち‐くさ・い【血臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

血のにおいがする。ちなまぐさい。

ち‐くさ・い【乳臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

(→)「ちちくさい」に同じ。

ちく‐ざい【蓄財】

財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」

ちぐさ‐いろ【千草色】

もえぎ色。そら色。ちぐさ。

Munsell color system: 10G7/2.5

⇒ち‐ぐさ【千草】

ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ

ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さく【竹冊】

文字を記した竹のふだ。竹簡。

ちく‐さく【竹柵】

竹のしがらみ。竹矢来。

ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)

⇒ちくさ【千種】

ちく‐さつ【畜殺】

家畜類を殺すこと。屠畜とちく。

ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さん【畜産】

家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。

⇒ちくさん‐がく【畜産学】

⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】

⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】

ちくさん‐がく【畜産学】

畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ

①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。

②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐だんち【畜産団地】

畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちく‐し【竹枝】

①竹の枝。

②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。

ちく‐し【竹紙】

①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。

②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。

ちくし【筑紫】

⇒つくし

ちく‐じ【逐次】

〔副〕

(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。

⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】

⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】

⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】

ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥

雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくじ‐たんさく【逐次探索】

コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐じつ【逐日】

〔副〕

日がたつに従って。日ましに。一日一日。

ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくしの【筑紫野】

福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。

ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ

〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐しゃ【畜舎】

家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。

ちくじ‐やく【逐字訳】

(→)逐語訳に同じ。

ちく‐しゅう【筑州】‥シウ

筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。

ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ

①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」

②〔仏〕畜生道に生まれた者。

③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」

⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】

⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】

⇒ちくしょう‐づら【畜生面】

⇒ちくしょう‐どう【畜生道】

⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】

⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】

ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ

めかけを囲っておくこと。

ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ

竹のつえ。

⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】

ちく‐じょう【逐条】‥デウ

箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」

ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ

城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」

ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ

手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。

⇒ちく‐じょう【竹杖】

ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥

畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥

1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥

畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ

①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。

②人倫上許しがたい間柄での色情。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥

①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。

②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥

(→)畜生腹に同じ。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょきねん【竹書紀年】

夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。

ちくすい‐じつ【竹酔日】

陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。

ちく‐せい【竹声】

竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。

ちくせい【筑西】

茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。

ちく‐せき【竹席】

薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。

ちく‐せき【逐斥】

追いしりぞけること。斥逐。

ちく‐せき【蓄積】

①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」

②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。

⇒ちくせき‐かん【蓄積管】

ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン

信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。

⇒ちく‐せき【蓄積】

ちく‐せん【蓄銭】

金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。

ちくぜん【筑前】

旧国名。今の福岡県の北西部。

⇒ちくぜん‐に【筑前煮】

⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】

ちくぜん‐に【筑前煮】

鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。

⇒ちくぜん【筑前】

ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ

琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。

⇒ちくぜん【筑前】

ち‐くそ【血屎】

赤痢せきりの古称。

ちく‐そ【竹素】

(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。

ちく‐そう【竹窓】‥サウ

①竹の格子のついた窓。

②前に竹を植えてある窓。

ちく‐そう【竹槍】‥サウ

たけやり。

⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】

ちく‐そう【竹叢】

たけやぶ。たかむら。

ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ

たくわえしまっておくこと。

⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】

ちく‐ぞう【築造】‥ザウ

きずきつくること。

ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥

流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。

⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】

ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥

たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。

⇒ちく‐そう【竹槍】

ちく‐だい【竹台】

清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)

チクタク【ticktack】

時計の動く音を表す語。チックタック。

ち‐ぐち【乳口】

乳房の、乳の出る口。

ちく‐ちく

①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」

②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」

③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」

④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」

ちく‐ちく【矗矗】

まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。

ちく‐ちつ【竹帙】

細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。

ち‐ぐ・つ【乳朽つ】

〔自上二〕

子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」

ちく‐てい【竹亭】

庭に竹を植えた亭。

ちく‐てい【築庭】

樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。

ちく‐てい【築堤】

つつみを築くこと。また、築いた堤。

ちく‐でき【搐搦】

〔医〕(→)クローヌスに同じ。

ちく‐てん【逐電】

(チクデンとも。稲妻を追いかける意)

①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉

②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」

ちくでん【竹田】

⇒たのむらちくでん(田能村竹田)

ちく‐でん【蓄電】

電気をためること。充電。

⇒ちくでん‐き【蓄電器】

⇒ちくでん‐ち【蓄電池】

ちくでん‐き【蓄電器】

(→)コンデンサー1に同じ。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちくでん‐ち【蓄電池】

外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちく‐と

〔副〕

①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」

②針などで刺すさま。ちくっと。

ちく‐とう【竹刀】‥タウ

①竹で作った刀。

②しない。

ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】

[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。

ちくどの【筑登之】

琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。

ちく‐にく【畜肉】

家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。

ちぐぬ・く

〔自五〕

(茨城県で)うそをつく。

ちく‐ねつ【蓄熱】

熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。

ちく‐ねん【逐年】

年を追うこと。年々。

ちく‐ねん【蓄念】

かねてから心に思っている念願。宿念。

ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ

肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐ぶし【筑後節】

義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐やく【逐語訳】

原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳

ちくさ【千種】

(チグサとも)姓氏の一つ。

⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】

⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

ち‐ぐさ【千草】

(古くはチクサ)

①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」

②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」

⇒ちぐさ‐いろ【千草色】

ち‐ぐさ【千種】

(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」

⇒ちぐさ‐がい【千種貝】

⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

ち‐ぐさ【乳草】

つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。

ちくさ‐ありこと【千種有功】

江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)

⇒ちくさ【千種】

ちくさい【竹斎】

仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。

ち‐くさ・い【血臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

血のにおいがする。ちなまぐさい。

ち‐くさ・い【乳臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

(→)「ちちくさい」に同じ。

ちく‐ざい【蓄財】

財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」

ちぐさ‐いろ【千草色】

もえぎ色。そら色。ちぐさ。

Munsell color system: 10G7/2.5

⇒ち‐ぐさ【千草】

ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ

ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さく【竹冊】

文字を記した竹のふだ。竹簡。

ちく‐さく【竹柵】

竹のしがらみ。竹矢来。

ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)

⇒ちくさ【千種】

ちく‐さつ【畜殺】

家畜類を殺すこと。屠畜とちく。

ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さん【畜産】

家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。

⇒ちくさん‐がく【畜産学】

⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】

⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】

ちくさん‐がく【畜産学】

畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ

①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。

②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐だんち【畜産団地】

畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちく‐し【竹枝】

①竹の枝。

②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。

ちく‐し【竹紙】

①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。

②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。

ちくし【筑紫】

⇒つくし

ちく‐じ【逐次】

〔副〕

(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。

⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】

⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】

⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】

ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥

雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくじ‐たんさく【逐次探索】

コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐じつ【逐日】

〔副〕

日がたつに従って。日ましに。一日一日。

ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくしの【筑紫野】

福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。

ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ

〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐しゃ【畜舎】

家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。

ちくじ‐やく【逐字訳】

(→)逐語訳に同じ。

ちく‐しゅう【筑州】‥シウ

筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。

ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ

①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」

②〔仏〕畜生道に生まれた者。

③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」

⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】

⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】

⇒ちくしょう‐づら【畜生面】

⇒ちくしょう‐どう【畜生道】

⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】

⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】

ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ

めかけを囲っておくこと。

ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ

竹のつえ。

⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】

ちく‐じょう【逐条】‥デウ

箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」

ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ

城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」

ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ

手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。

⇒ちく‐じょう【竹杖】

ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥

畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥

1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥

畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ

①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。

②人倫上許しがたい間柄での色情。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥

①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。

②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥

(→)畜生腹に同じ。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょきねん【竹書紀年】

夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。

ちくすい‐じつ【竹酔日】

陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。

ちく‐せい【竹声】

竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。

ちくせい【筑西】

茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。

ちく‐せき【竹席】

薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。

ちく‐せき【逐斥】

追いしりぞけること。斥逐。

ちく‐せき【蓄積】

①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」

②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。

⇒ちくせき‐かん【蓄積管】

ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン

信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。

⇒ちく‐せき【蓄積】

ちく‐せん【蓄銭】

金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。

ちくぜん【筑前】

旧国名。今の福岡県の北西部。

⇒ちくぜん‐に【筑前煮】

⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】

ちくぜん‐に【筑前煮】

鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。

⇒ちくぜん【筑前】

ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ

琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。

⇒ちくぜん【筑前】

ち‐くそ【血屎】

赤痢せきりの古称。

ちく‐そ【竹素】

(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。

ちく‐そう【竹窓】‥サウ

①竹の格子のついた窓。

②前に竹を植えてある窓。

ちく‐そう【竹槍】‥サウ

たけやり。

⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】

ちく‐そう【竹叢】

たけやぶ。たかむら。

ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ

たくわえしまっておくこと。

⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】

ちく‐ぞう【築造】‥ザウ

きずきつくること。

ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥

流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。

⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】

ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥

たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。

⇒ちく‐そう【竹槍】

ちく‐だい【竹台】

清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)

チクタク【ticktack】

時計の動く音を表す語。チックタック。

ち‐ぐち【乳口】

乳房の、乳の出る口。

ちく‐ちく

①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」

②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」

③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」

④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」

ちく‐ちく【矗矗】

まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。

ちく‐ちつ【竹帙】

細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。

ち‐ぐ・つ【乳朽つ】

〔自上二〕

子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」

ちく‐てい【竹亭】

庭に竹を植えた亭。

ちく‐てい【築庭】

樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。

ちく‐てい【築堤】

つつみを築くこと。また、築いた堤。

ちく‐でき【搐搦】

〔医〕(→)クローヌスに同じ。

ちく‐てん【逐電】

(チクデンとも。稲妻を追いかける意)

①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉

②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」

ちくでん【竹田】

⇒たのむらちくでん(田能村竹田)

ちく‐でん【蓄電】

電気をためること。充電。

⇒ちくでん‐き【蓄電器】

⇒ちくでん‐ち【蓄電池】

ちくでん‐き【蓄電器】

(→)コンデンサー1に同じ。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちくでん‐ち【蓄電池】

外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちく‐と

〔副〕

①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」

②針などで刺すさま。ちくっと。

ちく‐とう【竹刀】‥タウ

①竹で作った刀。

②しない。

ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】

[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。

ちくどの【筑登之】

琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。

ちく‐にく【畜肉】

家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。

ちぐぬ・く

〔自五〕

(茨城県で)うそをつく。

ちく‐ねつ【蓄熱】

熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。

ちく‐ねん【逐年】

年を追うこと。年々。

ちく‐ねん【蓄念】

かねてから心に思っている念願。宿念。

ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ

肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。

⇒ち‐ぎれ

ちぎれ‐ちぎれ

幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」

⇒ち‐ぎれ

ち‐ぎ・れる

(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)

切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」

チキン【chicken】

①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」

②臆病者。

⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

⇒チキン‐ライス

ち‐ぎん【地銀】

地方銀行の略。

チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。

⇒チキン【chicken】

チキン‐ライス

(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。

⇒チキン【chicken】

ちく

(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」

ちく【竹】

中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。

ちく【筑】

①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。

②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」

ちく【築】

きずくこと。たてること。「―3年」

ち‐く【地区】

①地面の区域。一区画の土地。

②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」

ち‐く【知工】

近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉

ち‐く【馳駆】

①馬を走らせること。

②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。

ち‐ぐ【知愚・智愚】

かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。

ち‐ぐ【値遇】

(チグウとも)

①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」

②親しくすること。

③「値遇の縁」の略。

⇒値遇の縁

ち‐ぐ【痴愚】

①おろか。ばか。

②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。

ちくあん【竹庵】

藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん

ちく‐い【竹葦】‥ヰ

竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」

ちく・い

〔形〕

小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」

ちく‐いち【逐一】

〔名・副〕

(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」

ちく‐いつ【逐一】

〔名・副〕

⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」

ちく‐いん【竹印】

竹材を彫った印判。

ちく‐いん【竹院】‥ヰン

竹を植えめぐらした屋敷。

ちく‐いん【竹陰】

竹のしげったかげ。

ち‐ぐう【知遇】

人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」

ち‐ぐう【値遇】

⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」

ちく‐えん【竹園】‥ヱン

(→)「たけのその」に同じ。

ちく‐えん【竹縁】

竹で造ったえん。たけえん。

ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】

(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」

ちく‐かん【竹竿】

①直立した竹の幹。

②たけざお。

ちく‐かん【竹簡】

中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡

ちく‐きん【竹琴】

①竹製の胴を持つ弦楽器。

㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。

㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。

②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。

ちくけい【竹渓】

中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。

⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク

市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。

ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。

⇒ちくけい【竹渓】

ちくご【筑後】

①旧国名。今の福岡県の南部。

②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。

⇒ちくご‐がわ【筑後川】

⇒ちくご‐ぶし【筑後節】

ちく‐こう【竹工】

竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。

ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ

熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。

筑後川

撮影:山梨勝弘

⇒ち‐ぎれ

ちぎれ‐ちぎれ

幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」

⇒ち‐ぎれ

ち‐ぎ・れる

(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)

切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」

チキン【chicken】

①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」

②臆病者。

⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

⇒チキン‐ライス

ち‐ぎん【地銀】

地方銀行の略。

チキン‐カツレツ【chicken cutlet】

鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。

⇒チキン【chicken】

チキン‐ライス

(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。

⇒チキン【chicken】

ちく

(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」

ちく【竹】

中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。

ちく【筑】

①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。

②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」

ちく【築】

きずくこと。たてること。「―3年」

ち‐く【地区】

①地面の区域。一区画の土地。

②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」

ち‐く【知工】

近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉

ち‐く【馳駆】

①馬を走らせること。

②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。

ち‐ぐ【知愚・智愚】

かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。

ち‐ぐ【値遇】

(チグウとも)

①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」

②親しくすること。

③「値遇の縁」の略。

⇒値遇の縁

ち‐ぐ【痴愚】

①おろか。ばか。

②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。

ちくあん【竹庵】

藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん

ちく‐い【竹葦】‥ヰ

竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」

ちく・い

〔形〕

小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」

ちく‐いち【逐一】

〔名・副〕

(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」

ちく‐いつ【逐一】

〔名・副〕

⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」

ちく‐いん【竹印】

竹材を彫った印判。

ちく‐いん【竹院】‥ヰン

竹を植えめぐらした屋敷。

ちく‐いん【竹陰】

竹のしげったかげ。

ち‐ぐう【知遇】

人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」

ち‐ぐう【値遇】

⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」

ちく‐えん【竹園】‥ヱン

(→)「たけのその」に同じ。

ちく‐えん【竹縁】

竹で造ったえん。たけえん。

ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】

(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」

ちく‐かん【竹竿】

①直立した竹の幹。

②たけざお。

ちく‐かん【竹簡】

中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡

ちく‐きん【竹琴】

①竹製の胴を持つ弦楽器。

㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。

㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。

②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。

ちくけい【竹渓】

中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。

⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク

市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。

ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】

唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。

⇒ちくけい【竹渓】

ちくご【筑後】

①旧国名。今の福岡県の南部。

②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。

⇒ちくご‐がわ【筑後川】

⇒ちくご‐ぶし【筑後節】

ちく‐こう【竹工】

竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。

ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ

熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。

筑後川

撮影:山梨勝弘

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐ぶし【筑後節】

義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐やく【逐語訳】

原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳

ちくさ【千種】

(チグサとも)姓氏の一つ。

⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】

⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

ち‐ぐさ【千草】

(古くはチクサ)

①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」

②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」

⇒ちぐさ‐いろ【千草色】

ち‐ぐさ【千種】

(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」

⇒ちぐさ‐がい【千種貝】

⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

ち‐ぐさ【乳草】

つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。

ちくさ‐ありこと【千種有功】

江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)

⇒ちくさ【千種】

ちくさい【竹斎】

仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。

ち‐くさ・い【血臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

血のにおいがする。ちなまぐさい。

ち‐くさ・い【乳臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

(→)「ちちくさい」に同じ。

ちく‐ざい【蓄財】

財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」

ちぐさ‐いろ【千草色】

もえぎ色。そら色。ちぐさ。

Munsell color system: 10G7/2.5

⇒ち‐ぐさ【千草】

ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ

ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さく【竹冊】

文字を記した竹のふだ。竹簡。

ちく‐さく【竹柵】

竹のしがらみ。竹矢来。

ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)

⇒ちくさ【千種】

ちく‐さつ【畜殺】

家畜類を殺すこと。屠畜とちく。

ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さん【畜産】

家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。

⇒ちくさん‐がく【畜産学】

⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】

⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】

ちくさん‐がく【畜産学】

畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ

①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。

②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐だんち【畜産団地】

畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちく‐し【竹枝】

①竹の枝。

②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。

ちく‐し【竹紙】

①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。

②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。

ちくし【筑紫】

⇒つくし

ちく‐じ【逐次】

〔副〕

(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。

⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】

⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】

⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】

ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥

雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくじ‐たんさく【逐次探索】

コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐じつ【逐日】

〔副〕

日がたつに従って。日ましに。一日一日。

ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくしの【筑紫野】

福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。

ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ

〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐しゃ【畜舎】

家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。

ちくじ‐やく【逐字訳】

(→)逐語訳に同じ。

ちく‐しゅう【筑州】‥シウ

筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。

ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ

①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」

②〔仏〕畜生道に生まれた者。

③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」

⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】

⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】

⇒ちくしょう‐づら【畜生面】

⇒ちくしょう‐どう【畜生道】

⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】

⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】

ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ

めかけを囲っておくこと。

ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ

竹のつえ。

⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】

ちく‐じょう【逐条】‥デウ

箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」

ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ

城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」

ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ

手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。

⇒ちく‐じょう【竹杖】

ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥

畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥

1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥

畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ

①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。

②人倫上許しがたい間柄での色情。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥

①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。

②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥

(→)畜生腹に同じ。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょきねん【竹書紀年】

夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。

ちくすい‐じつ【竹酔日】

陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。

ちく‐せい【竹声】

竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。

ちくせい【筑西】

茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。

ちく‐せき【竹席】

薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。

ちく‐せき【逐斥】

追いしりぞけること。斥逐。

ちく‐せき【蓄積】

①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」

②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。

⇒ちくせき‐かん【蓄積管】

ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン

信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。

⇒ちく‐せき【蓄積】

ちく‐せん【蓄銭】

金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。

ちくぜん【筑前】

旧国名。今の福岡県の北西部。

⇒ちくぜん‐に【筑前煮】

⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】

ちくぜん‐に【筑前煮】

鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。

⇒ちくぜん【筑前】

ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ

琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。

⇒ちくぜん【筑前】

ち‐くそ【血屎】

赤痢せきりの古称。

ちく‐そ【竹素】

(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。

ちく‐そう【竹窓】‥サウ

①竹の格子のついた窓。

②前に竹を植えてある窓。

ちく‐そう【竹槍】‥サウ

たけやり。

⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】

ちく‐そう【竹叢】

たけやぶ。たかむら。

ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ

たくわえしまっておくこと。

⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】

ちく‐ぞう【築造】‥ザウ

きずきつくること。

ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥

流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。

⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】

ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥

たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。

⇒ちく‐そう【竹槍】

ちく‐だい【竹台】

清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)

チクタク【ticktack】

時計の動く音を表す語。チックタック。

ち‐ぐち【乳口】

乳房の、乳の出る口。

ちく‐ちく

①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」

②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」

③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」

④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」

ちく‐ちく【矗矗】

まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。

ちく‐ちつ【竹帙】

細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。

ち‐ぐ・つ【乳朽つ】

〔自上二〕

子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」

ちく‐てい【竹亭】

庭に竹を植えた亭。

ちく‐てい【築庭】

樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。

ちく‐てい【築堤】

つつみを築くこと。また、築いた堤。

ちく‐でき【搐搦】

〔医〕(→)クローヌスに同じ。

ちく‐てん【逐電】

(チクデンとも。稲妻を追いかける意)

①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉

②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」

ちくでん【竹田】

⇒たのむらちくでん(田能村竹田)

ちく‐でん【蓄電】

電気をためること。充電。

⇒ちくでん‐き【蓄電器】

⇒ちくでん‐ち【蓄電池】

ちくでん‐き【蓄電器】

(→)コンデンサー1に同じ。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちくでん‐ち【蓄電池】

外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちく‐と

〔副〕

①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」

②針などで刺すさま。ちくっと。

ちく‐とう【竹刀】‥タウ

①竹で作った刀。

②しない。

ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】

[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。

ちくどの【筑登之】

琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。

ちく‐にく【畜肉】

家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。

ちぐぬ・く

〔自五〕

(茨城県で)うそをつく。

ちく‐ねつ【蓄熱】

熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。

ちく‐ねん【逐年】

年を追うこと。年々。

ちく‐ねん【蓄念】

かねてから心に思っている念願。宿念。

ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ

肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐ぶし【筑後節】

義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。

⇒ちくご【筑後】

ちくご‐やく【逐語訳】

原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳

ちくさ【千種】

(チグサとも)姓氏の一つ。

⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】

⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

ち‐ぐさ【千草】

(古くはチクサ)

①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」

②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」

⇒ちぐさ‐いろ【千草色】

ち‐ぐさ【千種】

(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」

⇒ちぐさ‐がい【千種貝】

⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

ち‐ぐさ【乳草】

つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。

ちくさ‐ありこと【千種有功】

江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)

⇒ちくさ【千種】

ちくさい【竹斎】

仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。

ち‐くさ・い【血臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

血のにおいがする。ちなまぐさい。

ち‐くさ・い【乳臭い】

〔形〕[文]ちくさ・し(ク)

(→)「ちちくさい」に同じ。

ちく‐ざい【蓄財】

財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」

ちぐさ‐いろ【千草色】

もえぎ色。そら色。ちぐさ。

Munsell color system: 10G7/2.5

⇒ち‐ぐさ【千草】

ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ

ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さく【竹冊】

文字を記した竹のふだ。竹簡。

ちく‐さく【竹柵】

竹のしがらみ。竹矢来。

ちくさ‐ただあき【千種忠顕】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)

⇒ちくさ【千種】

ちく‐さつ【畜殺】

家畜類を殺すこと。屠畜とちく。

ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】

種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。

⇒ち‐ぐさ【千種】

ちく‐さん【畜産】

家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。

⇒ちくさん‐がく【畜産学】

⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】

⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】

ちくさん‐がく【畜産学】

畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ

①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。

②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちくさん‐だんち【畜産団地】

畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。

⇒ちく‐さん【畜産】

ちく‐し【竹枝】

①竹の枝。

②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。

ちく‐し【竹紙】

①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。

②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。

ちくし【筑紫】

⇒つくし

ちく‐じ【逐次】

〔副〕

(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。

⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】

⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】

⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】

ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥

雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくじ‐たんさく【逐次探索】

コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐じつ【逐日】

〔副〕

日がたつに従って。日ましに。一日一日。

ちくじ‐つうやく【逐次通訳】

話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちくしの【筑紫野】

福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。

ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ

〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。

⇒ちく‐じ【逐次】

ちく‐しゃ【畜舎】

家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。

ちくじ‐やく【逐字訳】

(→)逐語訳に同じ。

ちく‐しゅう【筑州】‥シウ

筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。

ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ

①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」

②〔仏〕畜生道に生まれた者。

③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」

⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】

⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】

⇒ちくしょう‐づら【畜生面】

⇒ちくしょう‐どう【畜生道】

⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】

⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】

ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ

めかけを囲っておくこと。

ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ

竹のつえ。

⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】

ちく‐じょう【逐条】‥デウ

箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」

ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ

城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」

ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ

手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。

⇒ちく‐じょう【竹杖】

ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥

畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥

1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥

畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ

①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。

②人倫上許しがたい間柄での色情。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥

①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。

②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥

(→)畜生腹に同じ。

⇒ちく‐しょう【畜生】

ちくしょきねん【竹書紀年】

夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。

ちくすい‐じつ【竹酔日】

陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。

ちく‐せい【竹声】

竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。

ちくせい【筑西】

茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。

ちく‐せき【竹席】

薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。

ちく‐せき【逐斥】

追いしりぞけること。斥逐。

ちく‐せき【蓄積】

①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」

②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。

⇒ちくせき‐かん【蓄積管】

ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン

信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。

⇒ちく‐せき【蓄積】

ちく‐せん【蓄銭】

金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。

ちくぜん【筑前】

旧国名。今の福岡県の北西部。

⇒ちくぜん‐に【筑前煮】

⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】

ちくぜん‐に【筑前煮】

鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。

⇒ちくぜん【筑前】

ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ

琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。

⇒ちくぜん【筑前】

ち‐くそ【血屎】

赤痢せきりの古称。

ちく‐そ【竹素】

(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。

ちく‐そう【竹窓】‥サウ

①竹の格子のついた窓。

②前に竹を植えてある窓。

ちく‐そう【竹槍】‥サウ

たけやり。

⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】

ちく‐そう【竹叢】

たけやぶ。たかむら。

ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ

たくわえしまっておくこと。

⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】

ちく‐ぞう【築造】‥ザウ

きずきつくること。

ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥

流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。

⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】

ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥

たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。

⇒ちく‐そう【竹槍】

ちく‐だい【竹台】

清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)

チクタク【ticktack】

時計の動く音を表す語。チックタック。

ち‐ぐち【乳口】

乳房の、乳の出る口。

ちく‐ちく

①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」

②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」

③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」

④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」

ちく‐ちく【矗矗】

まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。

ちく‐ちつ【竹帙】

細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。

ち‐ぐ・つ【乳朽つ】

〔自上二〕

子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」

ちく‐てい【竹亭】

庭に竹を植えた亭。

ちく‐てい【築庭】

樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。

ちく‐てい【築堤】

つつみを築くこと。また、築いた堤。

ちく‐でき【搐搦】

〔医〕(→)クローヌスに同じ。

ちく‐てん【逐電】

(チクデンとも。稲妻を追いかける意)

①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉

②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」

ちくでん【竹田】

⇒たのむらちくでん(田能村竹田)

ちく‐でん【蓄電】

電気をためること。充電。

⇒ちくでん‐き【蓄電器】

⇒ちくでん‐ち【蓄電池】

ちくでん‐き【蓄電器】

(→)コンデンサー1に同じ。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちくでん‐ち【蓄電池】

外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。

⇒ちく‐でん【蓄電】

ちく‐と

〔副〕

①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」

②針などで刺すさま。ちくっと。

ちく‐とう【竹刀】‥タウ

①竹で作った刀。

②しない。

ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】

[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。

ちくどの【筑登之】

琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。

ちく‐にく【畜肉】

家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。

ちぐぬ・く

〔自五〕

(茨城県で)うそをつく。

ちく‐ねつ【蓄熱】

熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。

ちく‐ねん【逐年】

年を追うこと。年々。

ちく‐ねん【蓄念】

かねてから心に思っている念願。宿念。

ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ

肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。

広辞苑 ページ 12588 での【○契りを籠む】単語。