複数辞典一括検索+![]()

![]()

○壺の口を切るつぼのくちをきる🔗⭐🔉

○壺の口を切るつぼのくちをきる

陰暦10月頃、新茶の壺の封を切って茶会を催すことをいう。好色一代男7「初雪の朝俄に壺の口きりて」

⇒つぼ【壺】

つぼ‐のみ【壺鑿】

鑿の一種。刃に円みのあるもの。円い孔をうがつのに用いる。〈日葡辞書〉

つぼ‐ふり【壺振り】

博奕ばくちで、壺を振って采を出す役。

つぼ‐ぼり【壺掘り】

基礎工事で、束や柱を立てる所だけ土地を丸く掘ること。→布掘り→総掘り

つぼま・る【窄まる】

〔自五〕

つぼむようになる。すぼまる。「口の―・った花瓶」

つぼみ【莟・蕾】

①花の芽ぐんでまだ開かないもの。「まだ―は固い」

莟(桜)

撮影:関戸 勇

②前途有望であるが、まだ一人前とならない年頃の者のたとえ。「あたら―を散らす」

つぼみ‐がさ【窄み笠】

⇒つぼがさ(壺笠)

つぼ・む【窄む】

[一]〔自五〕

(「つぼ(壺)」を活用させた語)

①狭く小さくなる。すぼむ。「ハスの花が―・む」「口の―・んだ瓶」

②狭い所にこもる。小さくなる。浄瑠璃、博多小女郎波枕「一所に―・む談合で」

③分散しているものが集まりかたまる。日葡辞書「ニンジュ(人数)ガツボム」

[二]〔他下二〕

⇒つぼめる(下一)

つぼ・む【蕾む】

〔自四〕

つぼみになる。つぼみを持つ。源氏物語竹河「若木の梅、心もとなく―・みて」

つぼ‐むし【壺虫】

疥癬かいせんの小虫。日葡辞書「ツボムシガク(食)ウ」

つぼ‐むすび【壺結び】

紐の結び方。結び上がりが壺形を成すもの。

つぼ・める【窄める】

〔他下一〕[文]つぼ・む(下二)

つぼまるようにする。すぼめる。「口を―・める」

つぼ‐や【壺屋】

①主家おもやに付属して建てた物置に類する家。今昔物語集17「然るべき―一壺に畳を敷きて給へ」

②南九州の陶業地で、陶業場の称。沖縄県那覇市にも地名として残る。

③壺屋紙の略。

⇒つぼや‐がみ【壺屋紙】

⇒つぼや‐やき【壺屋焼】

つぼ‐やか【窄やか】

つぼんださま。

つぼや‐がみ【壺屋紙】

三重県から産した加工油紙で、煙草入れ袋用。1684年(貞享1)に堀木忠次郎が創製、元禄年間に壺屋清兵衛が煙草入れ袋にして売り出し著名になる。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐やき【壺焼】

①壺に入れて焼くこと。

②「さざえの壺焼」の略。〈[季]春〉

⇒つぼやき‐いも【壺焼芋】

⇒つぼやき‐しお【壺焼塩】

⇒つぼやき‐ほう【壺焼法】

つぼやき‐いも【壺焼芋】

サツマイモを大きな壺に入れて蒸焼きにしたもの。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐しお【壺焼塩】‥シホ

素焼すやきの壺に入れて焼いた固形の塩。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ

粉鉱を壺または鍋形の鉄製の炉に入れ、風を通じて燃焼し、半溶融状にして、冷却後固まらせる方法。ポット法。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

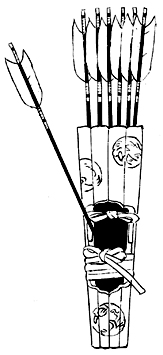

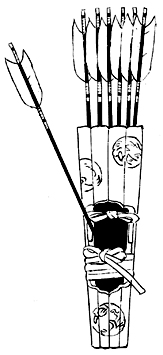

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ

筒形をしたやなぐい。靫ゆぎの遺制に対する平安時代以来の呼称。譲位や節会せちえその他の朝儀などの警固に、近衛の武官が負い持った。儀式には矢は7筋とした。つぼ。枕草子60「―負ひたる随身の出で入りしたる」

壺胡簶

②前途有望であるが、まだ一人前とならない年頃の者のたとえ。「あたら―を散らす」

つぼみ‐がさ【窄み笠】

⇒つぼがさ(壺笠)

つぼ・む【窄む】

[一]〔自五〕

(「つぼ(壺)」を活用させた語)

①狭く小さくなる。すぼむ。「ハスの花が―・む」「口の―・んだ瓶」

②狭い所にこもる。小さくなる。浄瑠璃、博多小女郎波枕「一所に―・む談合で」

③分散しているものが集まりかたまる。日葡辞書「ニンジュ(人数)ガツボム」

[二]〔他下二〕

⇒つぼめる(下一)

つぼ・む【蕾む】

〔自四〕

つぼみになる。つぼみを持つ。源氏物語竹河「若木の梅、心もとなく―・みて」

つぼ‐むし【壺虫】

疥癬かいせんの小虫。日葡辞書「ツボムシガク(食)ウ」

つぼ‐むすび【壺結び】

紐の結び方。結び上がりが壺形を成すもの。

つぼ・める【窄める】

〔他下一〕[文]つぼ・む(下二)

つぼまるようにする。すぼめる。「口を―・める」

つぼ‐や【壺屋】

①主家おもやに付属して建てた物置に類する家。今昔物語集17「然るべき―一壺に畳を敷きて給へ」

②南九州の陶業地で、陶業場の称。沖縄県那覇市にも地名として残る。

③壺屋紙の略。

⇒つぼや‐がみ【壺屋紙】

⇒つぼや‐やき【壺屋焼】

つぼ‐やか【窄やか】

つぼんださま。

つぼや‐がみ【壺屋紙】

三重県から産した加工油紙で、煙草入れ袋用。1684年(貞享1)に堀木忠次郎が創製、元禄年間に壺屋清兵衛が煙草入れ袋にして売り出し著名になる。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐やき【壺焼】

①壺に入れて焼くこと。

②「さざえの壺焼」の略。〈[季]春〉

⇒つぼやき‐いも【壺焼芋】

⇒つぼやき‐しお【壺焼塩】

⇒つぼやき‐ほう【壺焼法】

つぼやき‐いも【壺焼芋】

サツマイモを大きな壺に入れて蒸焼きにしたもの。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐しお【壺焼塩】‥シホ

素焼すやきの壺に入れて焼いた固形の塩。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ

粉鉱を壺または鍋形の鉄製の炉に入れ、風を通じて燃焼し、半溶融状にして、冷却後固まらせる方法。ポット法。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ

筒形をしたやなぐい。靫ゆぎの遺制に対する平安時代以来の呼称。譲位や節会せちえその他の朝儀などの警固に、近衛の武官が負い持った。儀式には矢は7筋とした。つぼ。枕草子60「―負ひたる随身の出で入りしたる」

壺胡簶

つぼや‐やき【壺屋焼】

沖縄県那覇市壺屋で作られる陶器。1682年、琉球王府が首里の周辺3カ所の陶業場を集めて創窯。食器・酒器・壺・甕かめなどを焼く。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ

原紙の単位面積当りの質量。紙の厚薄を示す数値で、1平方メートル当りの重量をグラム数で表す。

つま【爪】

「つめ」の古形。他の語に冠して複合語にのみ用いる。「―先」「―弾き」「―立つ」

つま【妻・夫】

①配偶者の一方である異性。

㋐結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒やそとものおと出で行きし愛夫うつくしつまは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛はしき誰が―」

㋑転じて現在では、夫婦の一方としての女。↔おっと。

②(「具」とも当てる)刺身さしみや汁などのあしらいとして添える野菜・海藻などの称。また、主要なものを引き立てるために軽く添えるもの。「話の―にされる」

③〔建〕(「端」とも書く)

㋐建物の長手方向のはし。棟と直角の壁面。↔平ひら。

㋑切妻きりづまや入母屋いりもやの側面の三角形の壁面。→端つま

つま【褄】

(端はしの意。「褄」は国字)

①長着の裾の左右両端の部分。源氏物語葵「我がたまを結び留めよしたがひの―」

②袷あわせや綿入れなどの表地と裏地とが、裾袘すそぶきと襟下の最下端との角で1点に集まるところ。

⇒褄をとる

つま【端】

①へり。きわ。はし。能因本枕草子草は「屋の―、さし出でたる物の―などに」→妻つま3→褄つま。

②てびき。いとぐち。てがかり。端緒。源氏物語須磨「わが心にもなかなか物思ひの―なるべきを」

つま‐あがり【爪上り】

①(→)「爪先上り」に同じ。

②物事の程度が次第に進行すること。滑稽本、太平楽国字解「次第に根性が―になり」

つま‐いた【妻板】

側面の板。→妻3

つま‐いり【爪入・蹄漏】

牛馬のひづめの病気。〈倭名類聚鈔11〉

つま‐いり【妻入】

(→)妻つま3に出入口を設けて、これを正面とする建築様式。↔平入ひらいり

つま・えるツマヘル

〔他下一〕

(西日本で)木の枝や髪の毛などの先を切りつめる。片づける。日葡辞書「ツマユル」

つま‐おと【爪音】

①琴爪で琴を弾く音。平家物語6「少しもまがふべうもなき小督の殿の―なり」

②馬のひづめの地を踏む音。津守国基集「雪深み駒の―音もせず」

つま‐おめし【褄御召】

御召の一種。褄模様を縫取ぬいとりで織り出したもの。

つま‐おり【端折・爪折】‥ヲリ

はしを折ること。また、その折った部分。

⇒つまおり‐がさ【端折笠】

⇒つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】

つま‐おり【端居】‥ヲリ

猿楽の座で、長おさの次に位する座の者の通称。申楽談儀「二、―」

つまおり‐がさ【端折笠】‥ヲリ‥

端を下へ折り曲げた菅笠すげがさ。

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】‥ヲリ‥

骨の端を内へ曲げて造った長柄の立傘。晴天には白布の袋に入れて持参した。後世は参内の際に用いた。

端折傘

つぼや‐やき【壺屋焼】

沖縄県那覇市壺屋で作られる陶器。1682年、琉球王府が首里の周辺3カ所の陶業場を集めて創窯。食器・酒器・壺・甕かめなどを焼く。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ

原紙の単位面積当りの質量。紙の厚薄を示す数値で、1平方メートル当りの重量をグラム数で表す。

つま【爪】

「つめ」の古形。他の語に冠して複合語にのみ用いる。「―先」「―弾き」「―立つ」

つま【妻・夫】

①配偶者の一方である異性。

㋐結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒やそとものおと出で行きし愛夫うつくしつまは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛はしき誰が―」

㋑転じて現在では、夫婦の一方としての女。↔おっと。

②(「具」とも当てる)刺身さしみや汁などのあしらいとして添える野菜・海藻などの称。また、主要なものを引き立てるために軽く添えるもの。「話の―にされる」

③〔建〕(「端」とも書く)

㋐建物の長手方向のはし。棟と直角の壁面。↔平ひら。

㋑切妻きりづまや入母屋いりもやの側面の三角形の壁面。→端つま

つま【褄】

(端はしの意。「褄」は国字)

①長着の裾の左右両端の部分。源氏物語葵「我がたまを結び留めよしたがひの―」

②袷あわせや綿入れなどの表地と裏地とが、裾袘すそぶきと襟下の最下端との角で1点に集まるところ。

⇒褄をとる

つま【端】

①へり。きわ。はし。能因本枕草子草は「屋の―、さし出でたる物の―などに」→妻つま3→褄つま。

②てびき。いとぐち。てがかり。端緒。源氏物語須磨「わが心にもなかなか物思ひの―なるべきを」

つま‐あがり【爪上り】

①(→)「爪先上り」に同じ。

②物事の程度が次第に進行すること。滑稽本、太平楽国字解「次第に根性が―になり」

つま‐いた【妻板】

側面の板。→妻3

つま‐いり【爪入・蹄漏】

牛馬のひづめの病気。〈倭名類聚鈔11〉

つま‐いり【妻入】

(→)妻つま3に出入口を設けて、これを正面とする建築様式。↔平入ひらいり

つま・えるツマヘル

〔他下一〕

(西日本で)木の枝や髪の毛などの先を切りつめる。片づける。日葡辞書「ツマユル」

つま‐おと【爪音】

①琴爪で琴を弾く音。平家物語6「少しもまがふべうもなき小督の殿の―なり」

②馬のひづめの地を踏む音。津守国基集「雪深み駒の―音もせず」

つま‐おめし【褄御召】

御召の一種。褄模様を縫取ぬいとりで織り出したもの。

つま‐おり【端折・爪折】‥ヲリ

はしを折ること。また、その折った部分。

⇒つまおり‐がさ【端折笠】

⇒つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】

つま‐おり【端居】‥ヲリ

猿楽の座で、長おさの次に位する座の者の通称。申楽談儀「二、―」

つまおり‐がさ【端折笠】‥ヲリ‥

端を下へ折り曲げた菅笠すげがさ。

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】‥ヲリ‥

骨の端を内へ曲げて造った長柄の立傘。晴天には白布の袋に入れて持参した。後世は参内の際に用いた。

端折傘

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つま‐お・る【端折る・爪折る】‥ヲル

〔他五〕

①はしを折る。はしょる。

②指先で折る。

つま‐がき【端書・妻書】

江戸時代、両替屋仲間で、振手形に記入した渡し先の宛名書。

つま‐がくし【爪隠し】

前緒をつめて鼻緒を上にそらせ、足指が隠れるようにした草履ぞうり。享保(1716〜1736)頃、江戸吉原で流行。

つま‐がけ【爪掛け】

①(→)「つまかわ」に同じ。

②雪国で用いる藁わらや蒲がまで作った雪ぐつ。

つま‐がさね【夫重ね】

有夫の女が、他の男と関係すること。

つま‐かざり【妻飾り】

切妻きりづまや入母屋いりもやの妻の三角形の部分の装飾。

つま‐がた【爪形】

爪のあと。つめがた。

つま‐がたな【爪刀】

爪切り用の小刀。〈日葡辞書〉

つま‐かべ【妻壁】

建物の妻の壁面。

つま‐かわ【爪皮・爪革】‥カハ

雨・雪降りなどに、下駄の爪先を覆って汚れを防ぐ用具。つまがけ。

つま‐き【爪木】

(爪先で折る木の意)薪にするために折りとった枝。たきぎ。万葉集7「磯の上に―折り焚き」

つま‐ぎさき【妻后】

皇后。きさき。栄華物語若水「御門の御母后―をはなちては」

つまき‐ちょう【褄黄蝶】‥テフ

シロチョウ科のチョウ。開張約48ミリメートル。前翅端が尖り、雄では橙黄色、雌では黒色。春先に出る。幼虫はタネツケバナ・イヌガラシを食う。

ツマキチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つま‐お・る【端折る・爪折る】‥ヲル

〔他五〕

①はしを折る。はしょる。

②指先で折る。

つま‐がき【端書・妻書】

江戸時代、両替屋仲間で、振手形に記入した渡し先の宛名書。

つま‐がくし【爪隠し】

前緒をつめて鼻緒を上にそらせ、足指が隠れるようにした草履ぞうり。享保(1716〜1736)頃、江戸吉原で流行。

つま‐がけ【爪掛け】

①(→)「つまかわ」に同じ。

②雪国で用いる藁わらや蒲がまで作った雪ぐつ。

つま‐がさね【夫重ね】

有夫の女が、他の男と関係すること。

つま‐かざり【妻飾り】

切妻きりづまや入母屋いりもやの妻の三角形の部分の装飾。

つま‐がた【爪形】

爪のあと。つめがた。

つま‐がたな【爪刀】

爪切り用の小刀。〈日葡辞書〉

つま‐かべ【妻壁】

建物の妻の壁面。

つま‐かわ【爪皮・爪革】‥カハ

雨・雪降りなどに、下駄の爪先を覆って汚れを防ぐ用具。つまがけ。

つま‐き【爪木】

(爪先で折る木の意)薪にするために折りとった枝。たきぎ。万葉集7「磯の上に―折り焚き」

つま‐ぎさき【妻后】

皇后。きさき。栄華物語若水「御門の御母后―をはなちては」

つまき‐ちょう【褄黄蝶】‥テフ

シロチョウ科のチョウ。開張約48ミリメートル。前翅端が尖り、雄では橙黄色、雌では黒色。春先に出る。幼虫はタネツケバナ・イヌガラシを食う。

ツマキチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

つま‐ぎぬ【妻衣】

妻のこと。謡曲、蘆刈「おのが―それならで、または誰にか馴れ衣」

つま‐きり【爪切り】

⇒つめきり。〈日葡辞書〉

つま・ぐ

〔他下二〕

(ツマアグの約)

⇒つまげる(下一)

つま‐ぐし【爪櫛】

歯のこまかい櫛。神代紀上「陰ひそかにゆつ―を取りて」

つま‐ぐ・る【爪繰る】

〔他五〕

指先で繰る。天草本平家物語「黒木の珠数の小さいを―・らせられたが」

つま‐ぐれ【爪紅】

鳳仙花ほうせんかの古称。→つまくれない

つま‐くれない【爪紅・端紅】‥クレナヰ

①鳳仙花。爪をこの花で染めたところからいう。〈[季]秋〉

②扇または巻紙などのへりを紅べにで染めること。また、その染めたもの。→つまべに

つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

縁の黒いこと。また、そのもの。源平盛衰記20「―の矢負ひ、長覆輪の剣を佩きけり」

⇒つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】

つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】‥バヒ

カメムシ目ヨコバイ科の昆虫。体長約6ミリメートル。全体黄緑色で、翅端は、雄は黒色、雌は灰褐色。イネなどに寄生して、液汁を吸い、萎縮病・黄萎病を媒介する害虫。

⇒つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

つまけ

(静岡県焼津地方などで)船内で使う桶おけ。

つま・げる

〔他下一〕[文]つま・ぐ(下二)

着物をはしょる。裾を持ち上げる。日葡辞書「ツマグル」

つま‐こ【妻子】

妻と子。さいし。

つま‐ご【爪子】

足元に覆いを作りつけたわらじ。多く雪路用。

つまご【妻籠】

長野県南西部、木曾郡南木曾なぎそ町の地名。中山道の宿場町で、景観保存地区になっている。

妻籠宿

撮影:山梨勝弘

つま‐ぎぬ【妻衣】

妻のこと。謡曲、蘆刈「おのが―それならで、または誰にか馴れ衣」

つま‐きり【爪切り】

⇒つめきり。〈日葡辞書〉

つま・ぐ

〔他下二〕

(ツマアグの約)

⇒つまげる(下一)

つま‐ぐし【爪櫛】

歯のこまかい櫛。神代紀上「陰ひそかにゆつ―を取りて」

つま‐ぐ・る【爪繰る】

〔他五〕

指先で繰る。天草本平家物語「黒木の珠数の小さいを―・らせられたが」

つま‐ぐれ【爪紅】

鳳仙花ほうせんかの古称。→つまくれない

つま‐くれない【爪紅・端紅】‥クレナヰ

①鳳仙花。爪をこの花で染めたところからいう。〈[季]秋〉

②扇または巻紙などのへりを紅べにで染めること。また、その染めたもの。→つまべに

つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

縁の黒いこと。また、そのもの。源平盛衰記20「―の矢負ひ、長覆輪の剣を佩きけり」

⇒つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】

つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】‥バヒ

カメムシ目ヨコバイ科の昆虫。体長約6ミリメートル。全体黄緑色で、翅端は、雄は黒色、雌は灰褐色。イネなどに寄生して、液汁を吸い、萎縮病・黄萎病を媒介する害虫。

⇒つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

つまけ

(静岡県焼津地方などで)船内で使う桶おけ。

つま・げる

〔他下一〕[文]つま・ぐ(下二)

着物をはしょる。裾を持ち上げる。日葡辞書「ツマグル」

つま‐こ【妻子】

妻と子。さいし。

つま‐ご【爪子】

足元に覆いを作りつけたわらじ。多く雪路用。

つまご【妻籠】

長野県南西部、木曾郡南木曾なぎそ町の地名。中山道の宿場町で、景観保存地区になっている。

妻籠宿

撮影:山梨勝弘

つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】‥ゴヒ

夫婦または牡牝が、相手を恋い慕うこと。万葉集5「遠つ人まつらさよひめ―に」

⇒つまごい‐ごろも【妻恋い衣】

⇒つまごい‐どり【妻恋い鳥】

つまごい【嬬恋】‥ゴヒ

群馬県北西端の村。浅間山・四阿あずまや山・白根山などの火山の斜面が広がり、高冷地野菜の栽培が盛ん。近年、観光開発が進行。

つまごい‐ごろも【妻恋い衣】‥ゴヒ‥

妻を恋しく思って涙にぬれる衣。玉葉集秋「彦星の―こよひだに」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つまごい‐どり【妻恋い鳥】‥ゴヒ‥

(万葉集の「春の野にあさるきぎしの妻恋に」の歌から)雉子きじ。浄瑠璃、冥途飛脚「人にはあらで―の羽音に怖ぢる身となるは」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つま‐ごうし【妻格子】‥ガウ‥

(→)狐格子きつねごうしに同じ。

つま‐こうりょう【妻虹梁】‥リヤウ

建物の妻3にある虹梁。

つま‐ごえ【端声】‥ゴヱ

自分の言うべきことを人に言わせ、時々それに添えて口出しすること。源氏物語行幸「むねむねしきかたのことはた殿より申させ給はば―のやうにて御徳をもかうぶり侍らむ」

つま‐ごと【夫事・妻事】

夫婦の仲。夫婦の関係。

つま‐ごと【妻琴・爪琴】

(爪で弾くところから)箏そうの異称。「爪」を「妻」にかけていう。謡曲、砧「ひき別れにし―の、つひの別れとなりけるぞや」

つま‐ごみ【夫籠み・妻籠み】

夫婦が一緒に住むこと。また、妻をこもらせること。古事記上「やくもたつ出雲八重垣―に」

つま‐ごめ【夫籠め・妻籠め】

(→)「つまごみ」に同じ。神代紀上「八雲立つ出雲八重垣―に」

つま‐ごもり【妻籠り】

求妻のため、神仏の前に堂籠りすること。狂言、因幡堂「因幡堂の薬師へ―に行かれたと」

つま‐ごも・る【妻隠る】

〔自四〕

夫婦が同じ所にこもりすむ。かくれている。風雅和歌集恋「埋もるる雪の下草いかにして―・れりとひとに知らせむ」

つま‐ごもる【妻隠る】

〔枕〕

「や(屋)」「や(矢)」「をさほ(小佐保)」にかかる。万葉集2「―屋上やかみの山の雲間より」

つま‐さき【爪先】

①つめの先端。

②足の指の先。

⇒つまさき‐あがり【爪先上り】

⇒つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

つま‐さき【褄先】

着物の褄の先端。→和服(図)

つまさき‐あがり【爪先上り】

足の爪先を上へ向けて上がること。次第にのぼり路になること。また、その路。

⇒つま‐さき【爪先】

つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

〔自五〕

足の指先で身を支えて立つ。つまだつ。

⇒つま‐さき【爪先】

つま‐ざ・す【爪指す】

〔他四〕

指先でさす。ゆびさす。

つま‐さだめ【夫定め・妻定め】

自分の夫(または妻)を定めること。浄瑠璃、国性爺合戦「心にそまぬ―さうなく引くべき様はなし」

つまさ・れる

〔自下一〕[文]つまさ・る(下二)

①情愛にひかされる。恩愛にほだされる。「親の愛に―・れる」

②(「身に―・れる」の形で)人ごとでなく感じられて、哀れに思われる。世間胸算用3「我が身に―・れ、人知れず泣きけるが」

つまし・い【約しい】

〔形〕[文]つま・し(シク)

質素である。また、生活ぶりが地味である。日葡辞書「ツマシイヒト」。「―・く暮らす」

つま‐しらべ【爪調べ】

琴などをひくとき、まず弦の調子を整えるために爪弾くこと。源平盛衰記39「中将―して」

つま‐じるし【爪印】

書物の要所または不審のところに爪でつけるしるし。また、和歌のすぐれたものに爪でつけるしるし。源氏物語少女「―残らず、あさましきまでありがたければ」

つま‐じろ【端白】

①ふちが白いこと。また、そのもの。

②動物の足先が白いこと。また、その動物。日葡辞書「コノイヌ(犬)ハツマジロヂャ」

つま‐ずき【躓き】ツマヅキ

つまずくこと。転じて、失敗。「仕事上の―」

つま‐ず・く【躓く】ツマヅク

〔自五〕

(「爪突く」の意)

①歩む時誤って足先を物に蹴当てる。けつまずく。万葉集3「我が乗れる馬そ―・く」。「段差に―・く」

②途中で障害が起こって予定どおりゆかない。中途で失敗する。天草本伊曾保物語「当座の威勢に驕る者は以来の難儀に―・かうず」。「経営に―・く」

つま‐ずり【褄摺】

着物の褄に摺模様をつけること。堀河百首春「あづまぢや伊香保の沼のかきつばた袖の―色ことに見む」

つま‐だか【褄高】

着物の褄を高くからげて着ること。好色一代男1「ひとつ着る物、―に白帯心まま引き締め」

つま‐だち【爪立ち】

つまさきだち。

つま‐だ・つ【爪立つ】

[一]〔自五〕

「つまだてる」(下一)に同じ。景行紀「還る日を佇つまだちて待つ」

[二]〔自下二〕

⇒つまだてる(下一)

つま‐だ・てる【爪立てる】

〔自他下一〕[文]つまだ・つ(下二)

足のつまさきで立って伸び上がるようにする。太平記3「或いは苔の上を―・てて」。「足を―・ててのぞき込む」

つま‐づえ【爪杖】‥ヅヱ

上部に小さい手の形のものがついている杖。如意杖。

つま‐づま【端端】

所々のはしの部分。物事のはしばし。源氏物語末摘花「直衣の…―ぞ見えたる」

つま‐で【柧手】

杣人そまびとのあらづくりした材木。角材。万葉集1「衣手の田上山の真木さく桧ひの―を」

つま‐ど【妻戸】

(端戸つまどの意)

①寝殿造の殿舎の四隅に設けて出入口とした、両開きの戸。源氏物語空蝉「東の―に立て奉りて」

妻戸

つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】‥ゴヒ

夫婦または牡牝が、相手を恋い慕うこと。万葉集5「遠つ人まつらさよひめ―に」

⇒つまごい‐ごろも【妻恋い衣】

⇒つまごい‐どり【妻恋い鳥】

つまごい【嬬恋】‥ゴヒ

群馬県北西端の村。浅間山・四阿あずまや山・白根山などの火山の斜面が広がり、高冷地野菜の栽培が盛ん。近年、観光開発が進行。

つまごい‐ごろも【妻恋い衣】‥ゴヒ‥

妻を恋しく思って涙にぬれる衣。玉葉集秋「彦星の―こよひだに」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つまごい‐どり【妻恋い鳥】‥ゴヒ‥

(万葉集の「春の野にあさるきぎしの妻恋に」の歌から)雉子きじ。浄瑠璃、冥途飛脚「人にはあらで―の羽音に怖ぢる身となるは」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つま‐ごうし【妻格子】‥ガウ‥

(→)狐格子きつねごうしに同じ。

つま‐こうりょう【妻虹梁】‥リヤウ

建物の妻3にある虹梁。

つま‐ごえ【端声】‥ゴヱ

自分の言うべきことを人に言わせ、時々それに添えて口出しすること。源氏物語行幸「むねむねしきかたのことはた殿より申させ給はば―のやうにて御徳をもかうぶり侍らむ」

つま‐ごと【夫事・妻事】

夫婦の仲。夫婦の関係。

つま‐ごと【妻琴・爪琴】

(爪で弾くところから)箏そうの異称。「爪」を「妻」にかけていう。謡曲、砧「ひき別れにし―の、つひの別れとなりけるぞや」

つま‐ごみ【夫籠み・妻籠み】

夫婦が一緒に住むこと。また、妻をこもらせること。古事記上「やくもたつ出雲八重垣―に」

つま‐ごめ【夫籠め・妻籠め】

(→)「つまごみ」に同じ。神代紀上「八雲立つ出雲八重垣―に」

つま‐ごもり【妻籠り】

求妻のため、神仏の前に堂籠りすること。狂言、因幡堂「因幡堂の薬師へ―に行かれたと」

つま‐ごも・る【妻隠る】

〔自四〕

夫婦が同じ所にこもりすむ。かくれている。風雅和歌集恋「埋もるる雪の下草いかにして―・れりとひとに知らせむ」

つま‐ごもる【妻隠る】

〔枕〕

「や(屋)」「や(矢)」「をさほ(小佐保)」にかかる。万葉集2「―屋上やかみの山の雲間より」

つま‐さき【爪先】

①つめの先端。

②足の指の先。

⇒つまさき‐あがり【爪先上り】

⇒つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

つま‐さき【褄先】

着物の褄の先端。→和服(図)

つまさき‐あがり【爪先上り】

足の爪先を上へ向けて上がること。次第にのぼり路になること。また、その路。

⇒つま‐さき【爪先】

つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

〔自五〕

足の指先で身を支えて立つ。つまだつ。

⇒つま‐さき【爪先】

つま‐ざ・す【爪指す】

〔他四〕

指先でさす。ゆびさす。

つま‐さだめ【夫定め・妻定め】

自分の夫(または妻)を定めること。浄瑠璃、国性爺合戦「心にそまぬ―さうなく引くべき様はなし」

つまさ・れる

〔自下一〕[文]つまさ・る(下二)

①情愛にひかされる。恩愛にほだされる。「親の愛に―・れる」

②(「身に―・れる」の形で)人ごとでなく感じられて、哀れに思われる。世間胸算用3「我が身に―・れ、人知れず泣きけるが」

つまし・い【約しい】

〔形〕[文]つま・し(シク)

質素である。また、生活ぶりが地味である。日葡辞書「ツマシイヒト」。「―・く暮らす」

つま‐しらべ【爪調べ】

琴などをひくとき、まず弦の調子を整えるために爪弾くこと。源平盛衰記39「中将―して」

つま‐じるし【爪印】

書物の要所または不審のところに爪でつけるしるし。また、和歌のすぐれたものに爪でつけるしるし。源氏物語少女「―残らず、あさましきまでありがたければ」

つま‐じろ【端白】

①ふちが白いこと。また、そのもの。

②動物の足先が白いこと。また、その動物。日葡辞書「コノイヌ(犬)ハツマジロヂャ」

つま‐ずき【躓き】ツマヅキ

つまずくこと。転じて、失敗。「仕事上の―」

つま‐ず・く【躓く】ツマヅク

〔自五〕

(「爪突く」の意)

①歩む時誤って足先を物に蹴当てる。けつまずく。万葉集3「我が乗れる馬そ―・く」。「段差に―・く」

②途中で障害が起こって予定どおりゆかない。中途で失敗する。天草本伊曾保物語「当座の威勢に驕る者は以来の難儀に―・かうず」。「経営に―・く」

つま‐ずり【褄摺】

着物の褄に摺模様をつけること。堀河百首春「あづまぢや伊香保の沼のかきつばた袖の―色ことに見む」

つま‐だか【褄高】

着物の褄を高くからげて着ること。好色一代男1「ひとつ着る物、―に白帯心まま引き締め」

つま‐だち【爪立ち】

つまさきだち。

つま‐だ・つ【爪立つ】

[一]〔自五〕

「つまだてる」(下一)に同じ。景行紀「還る日を佇つまだちて待つ」

[二]〔自下二〕

⇒つまだてる(下一)

つま‐だ・てる【爪立てる】

〔自他下一〕[文]つまだ・つ(下二)

足のつまさきで立って伸び上がるようにする。太平記3「或いは苔の上を―・てて」。「足を―・ててのぞき込む」

つま‐づえ【爪杖】‥ヅヱ

上部に小さい手の形のものがついている杖。如意杖。

つま‐づま【端端】

所々のはしの部分。物事のはしばし。源氏物語末摘花「直衣の…―ぞ見えたる」

つま‐で【柧手】

杣人そまびとのあらづくりした材木。角材。万葉集1「衣手の田上山の真木さく桧ひの―を」

つま‐ど【妻戸】

(端戸つまどの意)

①寝殿造の殿舎の四隅に設けて出入口とした、両開きの戸。源氏物語空蝉「東の―に立て奉りて」

妻戸

②家の端の方にある開き戸。中庭などに出入りする戸。

つま‐どい【妻問い】‥ドヒ

男が女を訪れて求婚すること。万葉集3「―しけむ葛飾かずしかの真間の手児奈が」

⇒つまどい‐こん【妻問い婚】

つまどい‐こん【妻問い婚】‥ドヒ‥

夫が妻の家を訪れるだけで、同居しない婚姻様式。

⇒つま‐どい【妻問い】

つま‐ど・う【妻問ふ】‥ドフ

〔自四〕

異性に恋慕して言い寄る。特に、男が女を訪れて求婚する。動物が異性を求めるのにもいう。万葉集9「いにしへのしのだ男の―・ひし」「秋萩を―・ふ鹿こそ」

つま‐どり【褄取り】

着物の竪褄たてづまを手で持ち上げること。

つまどり‐おどし【褄取縅・妻取縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。鎧の袖または草摺くさずりの端を三角形に地色じいろとは別の色の緒でおどしたもの。

つまとり‐そう【妻取草】‥サウ

サクラソウ科の多年草。広く寒地・高山に自生。高さ約10センチメートル。葉は茎頂に多く集まり、長楕円形で両端が尖り、下部の葉は小さく卵形。夏、葉腋から長い花柄を出し、白色7弁の可憐な花を開き、花後、蒴果さくかを結ぶ。

つま‐ど・る【柧取る】

〔他五〕

材木に角稜すみかどを造る。

つま‐ど・る【褄取る・袺る】

〔他五〕

竪褄たてづまを手で持ち上げる。褄をとる。

つま‐ど・る【端取る・妻取る】

〔他四〕

鎧の袖または草摺くさずりの両端を別色の糸または革でおどす。太平記32「洗ひ皮の鎧の―・りたるに」

つま‐なげだし【褄投出し】

着物の褄を外に開いてすわること。武家の女性のすわり方。好色一代女6「いつ見習ひける―の居ずまひ」

つま‐なし【妻梨】

梨。「妻無し」の縁語として用いる。万葉集10「―の木を手折りかざさむ」

つま‐な・る【夫馴る・妻馴る】

〔自下二〕

雌雄、また異性同士がなれ親しむ。好色一代男2「おのがさまざま―・るるもをかしくて」

つま‐な・る【爪馴る】

〔自下二〕

弾きなれる。続詞花和歌集恋「人にまた―・れ(「妻馴れ」をかける)にけることなれば憂きためしにはひくと知らずや」

つまにおい‐の‐よろい【爪匂の鎧】‥ニホヒ‥ヨロヒ

褄取縅つまどりおどしの鎧の俗称。

つま‐ね【爪根】

爪つめの根もと。つまもと。

つま‐の‐こ【妻の子・夫の子】

①妻を親愛の情を示していう語。万葉集18「その―と朝宵に笑えみみ笑まずみ」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集10「その―があらたまの年の緒長く思ひ来し」

つま‐の‐みこと【妻の命・夫の命】

①妻を親愛の情を示していう語。古事記上「若草の―」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集2「靡かひし―のたたなづく柔膚にきはだすらを」

つま‐はじき【爪弾き】

①心にかなわぬことのある時、または嫌悪・排斥する時などに、爪先を親指の腹にかけてはじくこと。落窪物語1「老い給へるほどよりは、―をいと力々しうし給ひて」

②転じて、嫌悪・排斥し非難すること。指弾。「世間の―にあう」「仲間に―される」

つま‐はずれ【褄外れ・爪外れ】‥ハヅレ

取りまわし。身のこなし。男色大鑑「―ゆたかに物ごししとやかに」

つま‐ばらみ【代指】

瘭疽ひょうその古称。つまばらめ。〈易林本節用集〉

つま‐びき【爪弾き】

弦楽器を指先でひくこと。つめびき。源氏物語紅梅「―にいとよくあはせて」

つま‐び・く【爪引く】

〔他五〕

①弓弦ゆづるを指先で引く。ひく。万葉集4「あづさ弓―・く夜音よとの遠音とおとにも」

②(「爪弾く」と書く)弦楽器の弦を指先で軽く弾いて鳴らす。

つま‐びさし【妻廂】

(→)妻3につき出した小屋根。

つまびらか【詳らか・審らか】

(ツバヒラカの転。古くは清音)くわしいさま。事こまかなさま。古今著聞集11「大納言―に申す旨なし」。「真相を―にする」「作者は―でない」

つまびらけ・し【詳らけし・審らけし】

〔形ク〕

(ツバヒラケシの転。古くは清音)つまびらかである。くわしい。

つま‐ぶくろ【つま袋】

女性が針などを入れる、小さい袋。〈日葡辞書〉

つま‐べに【端紅・爪紅】

①女の化粧で、指の爪に紅を塗ること。また、その紅。猿蓑「わぎもこが―残す雪まろげ」(探丸)

②鳳仙花のこと。つまくれない。〈[季]秋〉

③扇または巻紙などの端を紅で染めること。また、そのもの。つまくれない。

つまま

一説に、タブノキの古名かという。万葉集19「磯の上の―を見れば根を延はへて」

つまま‐れ【撮まれ】

おろか者。〈日葡辞書〉

つまま‐れる【撮まれる】

⇒つまむ5

つまみ【撮み・摘み・抓み】

①つまむこと。つまんだ量。「ほんのひと―」

②つまみ持つように器具などに取り付けた部分。とって。「なべぶたの―」

③「つまみもの」の略。おつまみ。「枝豆を―にする」

⇒つまみ‐あらい【撮み洗い】

⇒つまみ‐ぐい【撮み食い】

⇒つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

⇒つまみ‐だ【摘み田】

⇒つまみ‐だか【抓高】

⇒つまみ‐たぼ【摘み髱】

⇒つまみ‐な【撮み菜】

⇒つまみ‐ぬい【撮み縫い】

⇒つまみ‐もの【摘み物】

⇒つまみ‐ももだち【撮み股立】

つまみ‐あらい【撮み洗い】‥アラヒ

衣服などのよごれた部分だけをつまんで洗うこと。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぐい【撮み食い】‥グヒ

①箸を用いず、指先でつまんで食うこと。

②ぬすみぐいをすること。

③比喩的に、公のものを少しずつ盗んで自分のものにすること。「公金を―する」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐こ・む【撮み込む】

〔他五〕

①つまんで入れる。

②無造作につかんで入れる。

つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

手芸の一種。縮緬ちりめんや絹の小片をつまんで小さく折りたたみ、台紙などに数多く貼りつけ、また互いに縫い合わせて、花鳥・虫魚などの形を表すもの。薬玉・羽子板・髪飾などに施す。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ【摘み田】

籾もみを直播じかまきする田。また、その作業。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だか【抓高】

⇒つかみだか(掴高)。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ・す【撮み出す】

〔他五〕

①つまんで外に出す。

②乱暴に外へ追い出す。無造作につかんで出す。「酔っぱらいを―・す」

つまみ‐たぼ【摘み髱】

手でちょっとつまんで張り出させたたぼ。浮世風呂2「みんな―でございました」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐と・る【撮み取る】

〔他五〕

①つまんで取る。

②えらびとる。

つまみ‐な【撮み菜】

間をすかすために、まびき取った初生りの菜。おひたしや汁の実にする。間引菜まびきな。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぬい【撮み縫い】‥ヌヒ

1枚布をつまみあげて縫うこと。「ぬいあげ」の類。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐もの【摘み物】

①食事の際、最初に出す簡単な食品。

②つまんで食べられるような簡単な酒の肴。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ももだち【撮み股立】

袴をつまみあげて股立をとること。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つま・む【撮む・摘む・抓む】

〔他五〕

(「つま(爪)」を活用させた語)

①指先で挟みもつ。日葡辞書「サカナヲツマム」。「鼻を―・む」

②転じて、指先や箸で取って食べる。「すしを―・む」

③要点を取り出す。摘要する。「大意を―・んで述べよ」

④人をあざける。ののしる。〈日葡辞書〉

⑤(受身の形で用いる)狐・狸などが人をばかす。歌舞伎、三人吉三廓初買「扨はいよいよ―・まれたか」。「狐に―・まれる」

つまむかえ‐ぶね【妻迎え船】‥ムカヘ‥

妻を迎えに行く船。七夕たなばたに、彦星が乗って織女を迎えに出るという。万葉集8「彦星の―漕ぎ出づらし」

つま‐むき【端向き】

はし。はずれ。新撰

②家の端の方にある開き戸。中庭などに出入りする戸。

つま‐どい【妻問い】‥ドヒ

男が女を訪れて求婚すること。万葉集3「―しけむ葛飾かずしかの真間の手児奈が」

⇒つまどい‐こん【妻問い婚】

つまどい‐こん【妻問い婚】‥ドヒ‥

夫が妻の家を訪れるだけで、同居しない婚姻様式。

⇒つま‐どい【妻問い】

つま‐ど・う【妻問ふ】‥ドフ

〔自四〕

異性に恋慕して言い寄る。特に、男が女を訪れて求婚する。動物が異性を求めるのにもいう。万葉集9「いにしへのしのだ男の―・ひし」「秋萩を―・ふ鹿こそ」

つま‐どり【褄取り】

着物の竪褄たてづまを手で持ち上げること。

つまどり‐おどし【褄取縅・妻取縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。鎧の袖または草摺くさずりの端を三角形に地色じいろとは別の色の緒でおどしたもの。

つまとり‐そう【妻取草】‥サウ

サクラソウ科の多年草。広く寒地・高山に自生。高さ約10センチメートル。葉は茎頂に多く集まり、長楕円形で両端が尖り、下部の葉は小さく卵形。夏、葉腋から長い花柄を出し、白色7弁の可憐な花を開き、花後、蒴果さくかを結ぶ。

つま‐ど・る【柧取る】

〔他五〕

材木に角稜すみかどを造る。

つま‐ど・る【褄取る・袺る】

〔他五〕

竪褄たてづまを手で持ち上げる。褄をとる。

つま‐ど・る【端取る・妻取る】

〔他四〕

鎧の袖または草摺くさずりの両端を別色の糸または革でおどす。太平記32「洗ひ皮の鎧の―・りたるに」

つま‐なげだし【褄投出し】

着物の褄を外に開いてすわること。武家の女性のすわり方。好色一代女6「いつ見習ひける―の居ずまひ」

つま‐なし【妻梨】

梨。「妻無し」の縁語として用いる。万葉集10「―の木を手折りかざさむ」

つま‐な・る【夫馴る・妻馴る】

〔自下二〕

雌雄、また異性同士がなれ親しむ。好色一代男2「おのがさまざま―・るるもをかしくて」

つま‐な・る【爪馴る】

〔自下二〕

弾きなれる。続詞花和歌集恋「人にまた―・れ(「妻馴れ」をかける)にけることなれば憂きためしにはひくと知らずや」

つまにおい‐の‐よろい【爪匂の鎧】‥ニホヒ‥ヨロヒ

褄取縅つまどりおどしの鎧の俗称。

つま‐ね【爪根】

爪つめの根もと。つまもと。

つま‐の‐こ【妻の子・夫の子】

①妻を親愛の情を示していう語。万葉集18「その―と朝宵に笑えみみ笑まずみ」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集10「その―があらたまの年の緒長く思ひ来し」

つま‐の‐みこと【妻の命・夫の命】

①妻を親愛の情を示していう語。古事記上「若草の―」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集2「靡かひし―のたたなづく柔膚にきはだすらを」

つま‐はじき【爪弾き】

①心にかなわぬことのある時、または嫌悪・排斥する時などに、爪先を親指の腹にかけてはじくこと。落窪物語1「老い給へるほどよりは、―をいと力々しうし給ひて」

②転じて、嫌悪・排斥し非難すること。指弾。「世間の―にあう」「仲間に―される」

つま‐はずれ【褄外れ・爪外れ】‥ハヅレ

取りまわし。身のこなし。男色大鑑「―ゆたかに物ごししとやかに」

つま‐ばらみ【代指】

瘭疽ひょうその古称。つまばらめ。〈易林本節用集〉

つま‐びき【爪弾き】

弦楽器を指先でひくこと。つめびき。源氏物語紅梅「―にいとよくあはせて」

つま‐び・く【爪引く】

〔他五〕

①弓弦ゆづるを指先で引く。ひく。万葉集4「あづさ弓―・く夜音よとの遠音とおとにも」

②(「爪弾く」と書く)弦楽器の弦を指先で軽く弾いて鳴らす。

つま‐びさし【妻廂】

(→)妻3につき出した小屋根。

つまびらか【詳らか・審らか】

(ツバヒラカの転。古くは清音)くわしいさま。事こまかなさま。古今著聞集11「大納言―に申す旨なし」。「真相を―にする」「作者は―でない」

つまびらけ・し【詳らけし・審らけし】

〔形ク〕

(ツバヒラケシの転。古くは清音)つまびらかである。くわしい。

つま‐ぶくろ【つま袋】

女性が針などを入れる、小さい袋。〈日葡辞書〉

つま‐べに【端紅・爪紅】

①女の化粧で、指の爪に紅を塗ること。また、その紅。猿蓑「わぎもこが―残す雪まろげ」(探丸)

②鳳仙花のこと。つまくれない。〈[季]秋〉

③扇または巻紙などの端を紅で染めること。また、そのもの。つまくれない。

つまま

一説に、タブノキの古名かという。万葉集19「磯の上の―を見れば根を延はへて」

つまま‐れ【撮まれ】

おろか者。〈日葡辞書〉

つまま‐れる【撮まれる】

⇒つまむ5

つまみ【撮み・摘み・抓み】

①つまむこと。つまんだ量。「ほんのひと―」

②つまみ持つように器具などに取り付けた部分。とって。「なべぶたの―」

③「つまみもの」の略。おつまみ。「枝豆を―にする」

⇒つまみ‐あらい【撮み洗い】

⇒つまみ‐ぐい【撮み食い】

⇒つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

⇒つまみ‐だ【摘み田】

⇒つまみ‐だか【抓高】

⇒つまみ‐たぼ【摘み髱】

⇒つまみ‐な【撮み菜】

⇒つまみ‐ぬい【撮み縫い】

⇒つまみ‐もの【摘み物】

⇒つまみ‐ももだち【撮み股立】

つまみ‐あらい【撮み洗い】‥アラヒ

衣服などのよごれた部分だけをつまんで洗うこと。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぐい【撮み食い】‥グヒ

①箸を用いず、指先でつまんで食うこと。

②ぬすみぐいをすること。

③比喩的に、公のものを少しずつ盗んで自分のものにすること。「公金を―する」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐こ・む【撮み込む】

〔他五〕

①つまんで入れる。

②無造作につかんで入れる。

つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

手芸の一種。縮緬ちりめんや絹の小片をつまんで小さく折りたたみ、台紙などに数多く貼りつけ、また互いに縫い合わせて、花鳥・虫魚などの形を表すもの。薬玉・羽子板・髪飾などに施す。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ【摘み田】

籾もみを直播じかまきする田。また、その作業。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だか【抓高】

⇒つかみだか(掴高)。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ・す【撮み出す】

〔他五〕

①つまんで外に出す。

②乱暴に外へ追い出す。無造作につかんで出す。「酔っぱらいを―・す」

つまみ‐たぼ【摘み髱】

手でちょっとつまんで張り出させたたぼ。浮世風呂2「みんな―でございました」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐と・る【撮み取る】

〔他五〕

①つまんで取る。

②えらびとる。

つまみ‐な【撮み菜】

間をすかすために、まびき取った初生りの菜。おひたしや汁の実にする。間引菜まびきな。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぬい【撮み縫い】‥ヌヒ

1枚布をつまみあげて縫うこと。「ぬいあげ」の類。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐もの【摘み物】

①食事の際、最初に出す簡単な食品。

②つまんで食べられるような簡単な酒の肴。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ももだち【撮み股立】

袴をつまみあげて股立をとること。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つま・む【撮む・摘む・抓む】

〔他五〕

(「つま(爪)」を活用させた語)

①指先で挟みもつ。日葡辞書「サカナヲツマム」。「鼻を―・む」

②転じて、指先や箸で取って食べる。「すしを―・む」

③要点を取り出す。摘要する。「大意を―・んで述べよ」

④人をあざける。ののしる。〈日葡辞書〉

⑤(受身の形で用いる)狐・狸などが人をばかす。歌舞伎、三人吉三廓初買「扨はいよいよ―・まれたか」。「狐に―・まれる」

つまむかえ‐ぶね【妻迎え船】‥ムカヘ‥

妻を迎えに行く船。七夕たなばたに、彦星が乗って織女を迎えに出るという。万葉集8「彦星の―漕ぎ出づらし」

つま‐むき【端向き】

はし。はずれ。新撰 玖波集「問はばやさらば道の―」

つま‐むすび【褄結び】

着物の褄を結ぶこと。「つま(夫・妻)」にかけて、男女の縁を結ぶことにいう。

つま‐もと【爪本】

爪つめのねもと。つまね。宇津保物語梅花笠「花びらに―より血をさしあやして」

つま‐もよう【褄模様】‥ヤウ

女物の着物の褄に置いた模様。また、その着物。

つま‐や【妻屋・嬬屋】

妻問い婚で、夫が通う夫婦のための家。また、夫婦の寝室。閨房。万葉集5「―さぶしく思ほゆべしも」

つま‐やか

こぢんまり。つづまやか。申楽談儀「―なれば、声も籠り能もしむなり」

つま‐やしろ【端社・妻社】

道端などにある小さいやしろ。夫木和歌抄34「草深き野中の森の―」

つま‐や・る【爪遣る】

〔他四〕

(→)「爪縒よる」に同じ。

つま‐ようじ【爪楊枝】‥ヤウ‥

歯の間に挟まったものを取り除いたり、食べ物を突き刺したりするための小形の楊枝。こようじ。

つま‐よ・ぶ【妻呼ぶ】

〔自四〕

獣・鳥・虫などが異性をよび求める。万葉集6「あしたづの―・ぶ声は宮もとどろに」

つま‐よ・る【爪縒る】

〔他四〕

矢を左手の指先にのせ、右手でこれをひねりながら、矢幹やがら・羽・鏃やじりなどの曲直・硬軟をためす。つまやる。宇治拾遺物語3「矢を―・る音のするが」

つまら‐ない

⇒つまらぬ

玖波集「問はばやさらば道の―」

つま‐むすび【褄結び】

着物の褄を結ぶこと。「つま(夫・妻)」にかけて、男女の縁を結ぶことにいう。

つま‐もと【爪本】

爪つめのねもと。つまね。宇津保物語梅花笠「花びらに―より血をさしあやして」

つま‐もよう【褄模様】‥ヤウ

女物の着物の褄に置いた模様。また、その着物。

つま‐や【妻屋・嬬屋】

妻問い婚で、夫が通う夫婦のための家。また、夫婦の寝室。閨房。万葉集5「―さぶしく思ほゆべしも」

つま‐やか

こぢんまり。つづまやか。申楽談儀「―なれば、声も籠り能もしむなり」

つま‐やしろ【端社・妻社】

道端などにある小さいやしろ。夫木和歌抄34「草深き野中の森の―」

つま‐や・る【爪遣る】

〔他四〕

(→)「爪縒よる」に同じ。

つま‐ようじ【爪楊枝】‥ヤウ‥

歯の間に挟まったものを取り除いたり、食べ物を突き刺したりするための小形の楊枝。こようじ。

つま‐よ・ぶ【妻呼ぶ】

〔自四〕

獣・鳥・虫などが異性をよび求める。万葉集6「あしたづの―・ぶ声は宮もとどろに」

つま‐よ・る【爪縒る】

〔他四〕

矢を左手の指先にのせ、右手でこれをひねりながら、矢幹やがら・羽・鏃やじりなどの曲直・硬軟をためす。つまやる。宇治拾遺物語3「矢を―・る音のするが」

つまら‐ない

⇒つまらぬ

②前途有望であるが、まだ一人前とならない年頃の者のたとえ。「あたら―を散らす」

つぼみ‐がさ【窄み笠】

⇒つぼがさ(壺笠)

つぼ・む【窄む】

[一]〔自五〕

(「つぼ(壺)」を活用させた語)

①狭く小さくなる。すぼむ。「ハスの花が―・む」「口の―・んだ瓶」

②狭い所にこもる。小さくなる。浄瑠璃、博多小女郎波枕「一所に―・む談合で」

③分散しているものが集まりかたまる。日葡辞書「ニンジュ(人数)ガツボム」

[二]〔他下二〕

⇒つぼめる(下一)

つぼ・む【蕾む】

〔自四〕

つぼみになる。つぼみを持つ。源氏物語竹河「若木の梅、心もとなく―・みて」

つぼ‐むし【壺虫】

疥癬かいせんの小虫。日葡辞書「ツボムシガク(食)ウ」

つぼ‐むすび【壺結び】

紐の結び方。結び上がりが壺形を成すもの。

つぼ・める【窄める】

〔他下一〕[文]つぼ・む(下二)

つぼまるようにする。すぼめる。「口を―・める」

つぼ‐や【壺屋】

①主家おもやに付属して建てた物置に類する家。今昔物語集17「然るべき―一壺に畳を敷きて給へ」

②南九州の陶業地で、陶業場の称。沖縄県那覇市にも地名として残る。

③壺屋紙の略。

⇒つぼや‐がみ【壺屋紙】

⇒つぼや‐やき【壺屋焼】

つぼ‐やか【窄やか】

つぼんださま。

つぼや‐がみ【壺屋紙】

三重県から産した加工油紙で、煙草入れ袋用。1684年(貞享1)に堀木忠次郎が創製、元禄年間に壺屋清兵衛が煙草入れ袋にして売り出し著名になる。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐やき【壺焼】

①壺に入れて焼くこと。

②「さざえの壺焼」の略。〈[季]春〉

⇒つぼやき‐いも【壺焼芋】

⇒つぼやき‐しお【壺焼塩】

⇒つぼやき‐ほう【壺焼法】

つぼやき‐いも【壺焼芋】

サツマイモを大きな壺に入れて蒸焼きにしたもの。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐しお【壺焼塩】‥シホ

素焼すやきの壺に入れて焼いた固形の塩。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ

粉鉱を壺または鍋形の鉄製の炉に入れ、風を通じて燃焼し、半溶融状にして、冷却後固まらせる方法。ポット法。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ

筒形をしたやなぐい。靫ゆぎの遺制に対する平安時代以来の呼称。譲位や節会せちえその他の朝儀などの警固に、近衛の武官が負い持った。儀式には矢は7筋とした。つぼ。枕草子60「―負ひたる随身の出で入りしたる」

壺胡簶

②前途有望であるが、まだ一人前とならない年頃の者のたとえ。「あたら―を散らす」

つぼみ‐がさ【窄み笠】

⇒つぼがさ(壺笠)

つぼ・む【窄む】

[一]〔自五〕

(「つぼ(壺)」を活用させた語)

①狭く小さくなる。すぼむ。「ハスの花が―・む」「口の―・んだ瓶」

②狭い所にこもる。小さくなる。浄瑠璃、博多小女郎波枕「一所に―・む談合で」

③分散しているものが集まりかたまる。日葡辞書「ニンジュ(人数)ガツボム」

[二]〔他下二〕

⇒つぼめる(下一)

つぼ・む【蕾む】

〔自四〕

つぼみになる。つぼみを持つ。源氏物語竹河「若木の梅、心もとなく―・みて」

つぼ‐むし【壺虫】

疥癬かいせんの小虫。日葡辞書「ツボムシガク(食)ウ」

つぼ‐むすび【壺結び】

紐の結び方。結び上がりが壺形を成すもの。

つぼ・める【窄める】

〔他下一〕[文]つぼ・む(下二)

つぼまるようにする。すぼめる。「口を―・める」

つぼ‐や【壺屋】

①主家おもやに付属して建てた物置に類する家。今昔物語集17「然るべき―一壺に畳を敷きて給へ」

②南九州の陶業地で、陶業場の称。沖縄県那覇市にも地名として残る。

③壺屋紙の略。

⇒つぼや‐がみ【壺屋紙】

⇒つぼや‐やき【壺屋焼】

つぼ‐やか【窄やか】

つぼんださま。

つぼや‐がみ【壺屋紙】

三重県から産した加工油紙で、煙草入れ袋用。1684年(貞享1)に堀木忠次郎が創製、元禄年間に壺屋清兵衛が煙草入れ袋にして売り出し著名になる。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐やき【壺焼】

①壺に入れて焼くこと。

②「さざえの壺焼」の略。〈[季]春〉

⇒つぼやき‐いも【壺焼芋】

⇒つぼやき‐しお【壺焼塩】

⇒つぼやき‐ほう【壺焼法】

つぼやき‐いも【壺焼芋】

サツマイモを大きな壺に入れて蒸焼きにしたもの。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐しお【壺焼塩】‥シホ

素焼すやきの壺に入れて焼いた固形の塩。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ

粉鉱を壺または鍋形の鉄製の炉に入れ、風を通じて燃焼し、半溶融状にして、冷却後固まらせる方法。ポット法。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ

筒形をしたやなぐい。靫ゆぎの遺制に対する平安時代以来の呼称。譲位や節会せちえその他の朝儀などの警固に、近衛の武官が負い持った。儀式には矢は7筋とした。つぼ。枕草子60「―負ひたる随身の出で入りしたる」

壺胡簶

つぼや‐やき【壺屋焼】

沖縄県那覇市壺屋で作られる陶器。1682年、琉球王府が首里の周辺3カ所の陶業場を集めて創窯。食器・酒器・壺・甕かめなどを焼く。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ

原紙の単位面積当りの質量。紙の厚薄を示す数値で、1平方メートル当りの重量をグラム数で表す。

つま【爪】

「つめ」の古形。他の語に冠して複合語にのみ用いる。「―先」「―弾き」「―立つ」

つま【妻・夫】

①配偶者の一方である異性。

㋐結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒やそとものおと出で行きし愛夫うつくしつまは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛はしき誰が―」

㋑転じて現在では、夫婦の一方としての女。↔おっと。

②(「具」とも当てる)刺身さしみや汁などのあしらいとして添える野菜・海藻などの称。また、主要なものを引き立てるために軽く添えるもの。「話の―にされる」

③〔建〕(「端」とも書く)

㋐建物の長手方向のはし。棟と直角の壁面。↔平ひら。

㋑切妻きりづまや入母屋いりもやの側面の三角形の壁面。→端つま

つま【褄】

(端はしの意。「褄」は国字)

①長着の裾の左右両端の部分。源氏物語葵「我がたまを結び留めよしたがひの―」

②袷あわせや綿入れなどの表地と裏地とが、裾袘すそぶきと襟下の最下端との角で1点に集まるところ。

⇒褄をとる

つま【端】

①へり。きわ。はし。能因本枕草子草は「屋の―、さし出でたる物の―などに」→妻つま3→褄つま。

②てびき。いとぐち。てがかり。端緒。源氏物語須磨「わが心にもなかなか物思ひの―なるべきを」

つま‐あがり【爪上り】

①(→)「爪先上り」に同じ。

②物事の程度が次第に進行すること。滑稽本、太平楽国字解「次第に根性が―になり」

つま‐いた【妻板】

側面の板。→妻3

つま‐いり【爪入・蹄漏】

牛馬のひづめの病気。〈倭名類聚鈔11〉

つま‐いり【妻入】

(→)妻つま3に出入口を設けて、これを正面とする建築様式。↔平入ひらいり

つま・えるツマヘル

〔他下一〕

(西日本で)木の枝や髪の毛などの先を切りつめる。片づける。日葡辞書「ツマユル」

つま‐おと【爪音】

①琴爪で琴を弾く音。平家物語6「少しもまがふべうもなき小督の殿の―なり」

②馬のひづめの地を踏む音。津守国基集「雪深み駒の―音もせず」

つま‐おめし【褄御召】

御召の一種。褄模様を縫取ぬいとりで織り出したもの。

つま‐おり【端折・爪折】‥ヲリ

はしを折ること。また、その折った部分。

⇒つまおり‐がさ【端折笠】

⇒つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】

つま‐おり【端居】‥ヲリ

猿楽の座で、長おさの次に位する座の者の通称。申楽談儀「二、―」

つまおり‐がさ【端折笠】‥ヲリ‥

端を下へ折り曲げた菅笠すげがさ。

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】‥ヲリ‥

骨の端を内へ曲げて造った長柄の立傘。晴天には白布の袋に入れて持参した。後世は参内の際に用いた。

端折傘

つぼや‐やき【壺屋焼】

沖縄県那覇市壺屋で作られる陶器。1682年、琉球王府が首里の周辺3カ所の陶業場を集めて創窯。食器・酒器・壺・甕かめなどを焼く。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ

原紙の単位面積当りの質量。紙の厚薄を示す数値で、1平方メートル当りの重量をグラム数で表す。

つま【爪】

「つめ」の古形。他の語に冠して複合語にのみ用いる。「―先」「―弾き」「―立つ」

つま【妻・夫】

①配偶者の一方である異性。

㋐結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒やそとものおと出で行きし愛夫うつくしつまは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛はしき誰が―」

㋑転じて現在では、夫婦の一方としての女。↔おっと。

②(「具」とも当てる)刺身さしみや汁などのあしらいとして添える野菜・海藻などの称。また、主要なものを引き立てるために軽く添えるもの。「話の―にされる」

③〔建〕(「端」とも書く)

㋐建物の長手方向のはし。棟と直角の壁面。↔平ひら。

㋑切妻きりづまや入母屋いりもやの側面の三角形の壁面。→端つま

つま【褄】

(端はしの意。「褄」は国字)

①長着の裾の左右両端の部分。源氏物語葵「我がたまを結び留めよしたがひの―」

②袷あわせや綿入れなどの表地と裏地とが、裾袘すそぶきと襟下の最下端との角で1点に集まるところ。

⇒褄をとる

つま【端】

①へり。きわ。はし。能因本枕草子草は「屋の―、さし出でたる物の―などに」→妻つま3→褄つま。

②てびき。いとぐち。てがかり。端緒。源氏物語須磨「わが心にもなかなか物思ひの―なるべきを」

つま‐あがり【爪上り】

①(→)「爪先上り」に同じ。

②物事の程度が次第に進行すること。滑稽本、太平楽国字解「次第に根性が―になり」

つま‐いた【妻板】

側面の板。→妻3

つま‐いり【爪入・蹄漏】

牛馬のひづめの病気。〈倭名類聚鈔11〉

つま‐いり【妻入】

(→)妻つま3に出入口を設けて、これを正面とする建築様式。↔平入ひらいり

つま・えるツマヘル

〔他下一〕

(西日本で)木の枝や髪の毛などの先を切りつめる。片づける。日葡辞書「ツマユル」

つま‐おと【爪音】

①琴爪で琴を弾く音。平家物語6「少しもまがふべうもなき小督の殿の―なり」

②馬のひづめの地を踏む音。津守国基集「雪深み駒の―音もせず」

つま‐おめし【褄御召】

御召の一種。褄模様を縫取ぬいとりで織り出したもの。

つま‐おり【端折・爪折】‥ヲリ

はしを折ること。また、その折った部分。

⇒つまおり‐がさ【端折笠】

⇒つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】

つま‐おり【端居】‥ヲリ

猿楽の座で、長おさの次に位する座の者の通称。申楽談儀「二、―」

つまおり‐がさ【端折笠】‥ヲリ‥

端を下へ折り曲げた菅笠すげがさ。

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つまおり‐がさ【端折傘・妻折傘】‥ヲリ‥

骨の端を内へ曲げて造った長柄の立傘。晴天には白布の袋に入れて持参した。後世は参内の際に用いた。

端折傘

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つま‐お・る【端折る・爪折る】‥ヲル

〔他五〕

①はしを折る。はしょる。

②指先で折る。

つま‐がき【端書・妻書】

江戸時代、両替屋仲間で、振手形に記入した渡し先の宛名書。

つま‐がくし【爪隠し】

前緒をつめて鼻緒を上にそらせ、足指が隠れるようにした草履ぞうり。享保(1716〜1736)頃、江戸吉原で流行。

つま‐がけ【爪掛け】

①(→)「つまかわ」に同じ。

②雪国で用いる藁わらや蒲がまで作った雪ぐつ。

つま‐がさね【夫重ね】

有夫の女が、他の男と関係すること。

つま‐かざり【妻飾り】

切妻きりづまや入母屋いりもやの妻の三角形の部分の装飾。

つま‐がた【爪形】

爪のあと。つめがた。

つま‐がたな【爪刀】

爪切り用の小刀。〈日葡辞書〉

つま‐かべ【妻壁】

建物の妻の壁面。

つま‐かわ【爪皮・爪革】‥カハ

雨・雪降りなどに、下駄の爪先を覆って汚れを防ぐ用具。つまがけ。

つま‐き【爪木】

(爪先で折る木の意)薪にするために折りとった枝。たきぎ。万葉集7「磯の上に―折り焚き」

つま‐ぎさき【妻后】

皇后。きさき。栄華物語若水「御門の御母后―をはなちては」

つまき‐ちょう【褄黄蝶】‥テフ

シロチョウ科のチョウ。開張約48ミリメートル。前翅端が尖り、雄では橙黄色、雌では黒色。春先に出る。幼虫はタネツケバナ・イヌガラシを食う。

ツマキチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒つま‐おり【端折・爪折】

つま‐お・る【端折る・爪折る】‥ヲル

〔他五〕

①はしを折る。はしょる。

②指先で折る。

つま‐がき【端書・妻書】

江戸時代、両替屋仲間で、振手形に記入した渡し先の宛名書。

つま‐がくし【爪隠し】

前緒をつめて鼻緒を上にそらせ、足指が隠れるようにした草履ぞうり。享保(1716〜1736)頃、江戸吉原で流行。

つま‐がけ【爪掛け】

①(→)「つまかわ」に同じ。

②雪国で用いる藁わらや蒲がまで作った雪ぐつ。

つま‐がさね【夫重ね】

有夫の女が、他の男と関係すること。

つま‐かざり【妻飾り】

切妻きりづまや入母屋いりもやの妻の三角形の部分の装飾。

つま‐がた【爪形】

爪のあと。つめがた。

つま‐がたな【爪刀】

爪切り用の小刀。〈日葡辞書〉

つま‐かべ【妻壁】

建物の妻の壁面。

つま‐かわ【爪皮・爪革】‥カハ

雨・雪降りなどに、下駄の爪先を覆って汚れを防ぐ用具。つまがけ。

つま‐き【爪木】

(爪先で折る木の意)薪にするために折りとった枝。たきぎ。万葉集7「磯の上に―折り焚き」

つま‐ぎさき【妻后】

皇后。きさき。栄華物語若水「御門の御母后―をはなちては」

つまき‐ちょう【褄黄蝶】‥テフ

シロチョウ科のチョウ。開張約48ミリメートル。前翅端が尖り、雄では橙黄色、雌では黒色。春先に出る。幼虫はタネツケバナ・イヌガラシを食う。

ツマキチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

つま‐ぎぬ【妻衣】

妻のこと。謡曲、蘆刈「おのが―それならで、または誰にか馴れ衣」

つま‐きり【爪切り】

⇒つめきり。〈日葡辞書〉

つま・ぐ

〔他下二〕

(ツマアグの約)

⇒つまげる(下一)

つま‐ぐし【爪櫛】

歯のこまかい櫛。神代紀上「陰ひそかにゆつ―を取りて」

つま‐ぐ・る【爪繰る】

〔他五〕

指先で繰る。天草本平家物語「黒木の珠数の小さいを―・らせられたが」

つま‐ぐれ【爪紅】

鳳仙花ほうせんかの古称。→つまくれない

つま‐くれない【爪紅・端紅】‥クレナヰ

①鳳仙花。爪をこの花で染めたところからいう。〈[季]秋〉

②扇または巻紙などのへりを紅べにで染めること。また、その染めたもの。→つまべに

つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

縁の黒いこと。また、そのもの。源平盛衰記20「―の矢負ひ、長覆輪の剣を佩きけり」

⇒つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】

つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】‥バヒ

カメムシ目ヨコバイ科の昆虫。体長約6ミリメートル。全体黄緑色で、翅端は、雄は黒色、雌は灰褐色。イネなどに寄生して、液汁を吸い、萎縮病・黄萎病を媒介する害虫。

⇒つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

つまけ

(静岡県焼津地方などで)船内で使う桶おけ。

つま・げる

〔他下一〕[文]つま・ぐ(下二)

着物をはしょる。裾を持ち上げる。日葡辞書「ツマグル」

つま‐こ【妻子】

妻と子。さいし。

つま‐ご【爪子】

足元に覆いを作りつけたわらじ。多く雪路用。

つまご【妻籠】

長野県南西部、木曾郡南木曾なぎそ町の地名。中山道の宿場町で、景観保存地区になっている。

妻籠宿

撮影:山梨勝弘

つま‐ぎぬ【妻衣】

妻のこと。謡曲、蘆刈「おのが―それならで、または誰にか馴れ衣」

つま‐きり【爪切り】

⇒つめきり。〈日葡辞書〉

つま・ぐ

〔他下二〕

(ツマアグの約)

⇒つまげる(下一)

つま‐ぐし【爪櫛】

歯のこまかい櫛。神代紀上「陰ひそかにゆつ―を取りて」

つま‐ぐ・る【爪繰る】

〔他五〕

指先で繰る。天草本平家物語「黒木の珠数の小さいを―・らせられたが」

つま‐ぐれ【爪紅】

鳳仙花ほうせんかの古称。→つまくれない

つま‐くれない【爪紅・端紅】‥クレナヰ

①鳳仙花。爪をこの花で染めたところからいう。〈[季]秋〉

②扇または巻紙などのへりを紅べにで染めること。また、その染めたもの。→つまべに

つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

縁の黒いこと。また、そのもの。源平盛衰記20「―の矢負ひ、長覆輪の剣を佩きけり」

⇒つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】

つまぐろ‐よこばい【褄黒横這い】‥バヒ

カメムシ目ヨコバイ科の昆虫。体長約6ミリメートル。全体黄緑色で、翅端は、雄は黒色、雌は灰褐色。イネなどに寄生して、液汁を吸い、萎縮病・黄萎病を媒介する害虫。

⇒つま‐ぐろ【端黒・褄黒】

つまけ

(静岡県焼津地方などで)船内で使う桶おけ。

つま・げる

〔他下一〕[文]つま・ぐ(下二)

着物をはしょる。裾を持ち上げる。日葡辞書「ツマグル」

つま‐こ【妻子】

妻と子。さいし。

つま‐ご【爪子】

足元に覆いを作りつけたわらじ。多く雪路用。

つまご【妻籠】

長野県南西部、木曾郡南木曾なぎそ町の地名。中山道の宿場町で、景観保存地区になっている。

妻籠宿

撮影:山梨勝弘

つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】‥ゴヒ

夫婦または牡牝が、相手を恋い慕うこと。万葉集5「遠つ人まつらさよひめ―に」

⇒つまごい‐ごろも【妻恋い衣】

⇒つまごい‐どり【妻恋い鳥】

つまごい【嬬恋】‥ゴヒ

群馬県北西端の村。浅間山・四阿あずまや山・白根山などの火山の斜面が広がり、高冷地野菜の栽培が盛ん。近年、観光開発が進行。

つまごい‐ごろも【妻恋い衣】‥ゴヒ‥

妻を恋しく思って涙にぬれる衣。玉葉集秋「彦星の―こよひだに」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つまごい‐どり【妻恋い鳥】‥ゴヒ‥

(万葉集の「春の野にあさるきぎしの妻恋に」の歌から)雉子きじ。浄瑠璃、冥途飛脚「人にはあらで―の羽音に怖ぢる身となるは」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つま‐ごうし【妻格子】‥ガウ‥

(→)狐格子きつねごうしに同じ。

つま‐こうりょう【妻虹梁】‥リヤウ

建物の妻3にある虹梁。

つま‐ごえ【端声】‥ゴヱ

自分の言うべきことを人に言わせ、時々それに添えて口出しすること。源氏物語行幸「むねむねしきかたのことはた殿より申させ給はば―のやうにて御徳をもかうぶり侍らむ」

つま‐ごと【夫事・妻事】

夫婦の仲。夫婦の関係。

つま‐ごと【妻琴・爪琴】

(爪で弾くところから)箏そうの異称。「爪」を「妻」にかけていう。謡曲、砧「ひき別れにし―の、つひの別れとなりけるぞや」

つま‐ごみ【夫籠み・妻籠み】

夫婦が一緒に住むこと。また、妻をこもらせること。古事記上「やくもたつ出雲八重垣―に」

つま‐ごめ【夫籠め・妻籠め】

(→)「つまごみ」に同じ。神代紀上「八雲立つ出雲八重垣―に」

つま‐ごもり【妻籠り】

求妻のため、神仏の前に堂籠りすること。狂言、因幡堂「因幡堂の薬師へ―に行かれたと」

つま‐ごも・る【妻隠る】

〔自四〕

夫婦が同じ所にこもりすむ。かくれている。風雅和歌集恋「埋もるる雪の下草いかにして―・れりとひとに知らせむ」

つま‐ごもる【妻隠る】

〔枕〕

「や(屋)」「や(矢)」「をさほ(小佐保)」にかかる。万葉集2「―屋上やかみの山の雲間より」

つま‐さき【爪先】

①つめの先端。

②足の指の先。

⇒つまさき‐あがり【爪先上り】

⇒つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

つま‐さき【褄先】

着物の褄の先端。→和服(図)

つまさき‐あがり【爪先上り】

足の爪先を上へ向けて上がること。次第にのぼり路になること。また、その路。

⇒つま‐さき【爪先】

つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

〔自五〕

足の指先で身を支えて立つ。つまだつ。

⇒つま‐さき【爪先】

つま‐ざ・す【爪指す】

〔他四〕

指先でさす。ゆびさす。

つま‐さだめ【夫定め・妻定め】

自分の夫(または妻)を定めること。浄瑠璃、国性爺合戦「心にそまぬ―さうなく引くべき様はなし」

つまさ・れる

〔自下一〕[文]つまさ・る(下二)

①情愛にひかされる。恩愛にほだされる。「親の愛に―・れる」

②(「身に―・れる」の形で)人ごとでなく感じられて、哀れに思われる。世間胸算用3「我が身に―・れ、人知れず泣きけるが」

つまし・い【約しい】

〔形〕[文]つま・し(シク)

質素である。また、生活ぶりが地味である。日葡辞書「ツマシイヒト」。「―・く暮らす」

つま‐しらべ【爪調べ】

琴などをひくとき、まず弦の調子を整えるために爪弾くこと。源平盛衰記39「中将―して」

つま‐じるし【爪印】

書物の要所または不審のところに爪でつけるしるし。また、和歌のすぐれたものに爪でつけるしるし。源氏物語少女「―残らず、あさましきまでありがたければ」

つま‐じろ【端白】

①ふちが白いこと。また、そのもの。

②動物の足先が白いこと。また、その動物。日葡辞書「コノイヌ(犬)ハツマジロヂャ」

つま‐ずき【躓き】ツマヅキ

つまずくこと。転じて、失敗。「仕事上の―」

つま‐ず・く【躓く】ツマヅク

〔自五〕

(「爪突く」の意)

①歩む時誤って足先を物に蹴当てる。けつまずく。万葉集3「我が乗れる馬そ―・く」。「段差に―・く」

②途中で障害が起こって予定どおりゆかない。中途で失敗する。天草本伊曾保物語「当座の威勢に驕る者は以来の難儀に―・かうず」。「経営に―・く」

つま‐ずり【褄摺】

着物の褄に摺模様をつけること。堀河百首春「あづまぢや伊香保の沼のかきつばた袖の―色ことに見む」

つま‐だか【褄高】

着物の褄を高くからげて着ること。好色一代男1「ひとつ着る物、―に白帯心まま引き締め」

つま‐だち【爪立ち】

つまさきだち。

つま‐だ・つ【爪立つ】

[一]〔自五〕

「つまだてる」(下一)に同じ。景行紀「還る日を佇つまだちて待つ」

[二]〔自下二〕

⇒つまだてる(下一)

つま‐だ・てる【爪立てる】

〔自他下一〕[文]つまだ・つ(下二)

足のつまさきで立って伸び上がるようにする。太平記3「或いは苔の上を―・てて」。「足を―・ててのぞき込む」

つま‐づえ【爪杖】‥ヅヱ

上部に小さい手の形のものがついている杖。如意杖。

つま‐づま【端端】

所々のはしの部分。物事のはしばし。源氏物語末摘花「直衣の…―ぞ見えたる」

つま‐で【柧手】

杣人そまびとのあらづくりした材木。角材。万葉集1「衣手の田上山の真木さく桧ひの―を」

つま‐ど【妻戸】

(端戸つまどの意)

①寝殿造の殿舎の四隅に設けて出入口とした、両開きの戸。源氏物語空蝉「東の―に立て奉りて」

妻戸

つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】‥ゴヒ

夫婦または牡牝が、相手を恋い慕うこと。万葉集5「遠つ人まつらさよひめ―に」

⇒つまごい‐ごろも【妻恋い衣】

⇒つまごい‐どり【妻恋い鳥】

つまごい【嬬恋】‥ゴヒ

群馬県北西端の村。浅間山・四阿あずまや山・白根山などの火山の斜面が広がり、高冷地野菜の栽培が盛ん。近年、観光開発が進行。

つまごい‐ごろも【妻恋い衣】‥ゴヒ‥

妻を恋しく思って涙にぬれる衣。玉葉集秋「彦星の―こよひだに」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つまごい‐どり【妻恋い鳥】‥ゴヒ‥

(万葉集の「春の野にあさるきぎしの妻恋に」の歌から)雉子きじ。浄瑠璃、冥途飛脚「人にはあらで―の羽音に怖ぢる身となるは」

⇒つま‐ごい【夫恋い・妻恋い】

つま‐ごうし【妻格子】‥ガウ‥

(→)狐格子きつねごうしに同じ。

つま‐こうりょう【妻虹梁】‥リヤウ

建物の妻3にある虹梁。

つま‐ごえ【端声】‥ゴヱ

自分の言うべきことを人に言わせ、時々それに添えて口出しすること。源氏物語行幸「むねむねしきかたのことはた殿より申させ給はば―のやうにて御徳をもかうぶり侍らむ」

つま‐ごと【夫事・妻事】

夫婦の仲。夫婦の関係。

つま‐ごと【妻琴・爪琴】

(爪で弾くところから)箏そうの異称。「爪」を「妻」にかけていう。謡曲、砧「ひき別れにし―の、つひの別れとなりけるぞや」

つま‐ごみ【夫籠み・妻籠み】

夫婦が一緒に住むこと。また、妻をこもらせること。古事記上「やくもたつ出雲八重垣―に」

つま‐ごめ【夫籠め・妻籠め】

(→)「つまごみ」に同じ。神代紀上「八雲立つ出雲八重垣―に」

つま‐ごもり【妻籠り】

求妻のため、神仏の前に堂籠りすること。狂言、因幡堂「因幡堂の薬師へ―に行かれたと」

つま‐ごも・る【妻隠る】

〔自四〕

夫婦が同じ所にこもりすむ。かくれている。風雅和歌集恋「埋もるる雪の下草いかにして―・れりとひとに知らせむ」

つま‐ごもる【妻隠る】

〔枕〕

「や(屋)」「や(矢)」「をさほ(小佐保)」にかかる。万葉集2「―屋上やかみの山の雲間より」

つま‐さき【爪先】

①つめの先端。

②足の指の先。

⇒つまさき‐あがり【爪先上り】

⇒つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

つま‐さき【褄先】

着物の褄の先端。→和服(図)

つまさき‐あがり【爪先上り】

足の爪先を上へ向けて上がること。次第にのぼり路になること。また、その路。

⇒つま‐さき【爪先】

つまさき‐だ・つ【爪先立つ】

〔自五〕

足の指先で身を支えて立つ。つまだつ。

⇒つま‐さき【爪先】

つま‐ざ・す【爪指す】

〔他四〕

指先でさす。ゆびさす。

つま‐さだめ【夫定め・妻定め】

自分の夫(または妻)を定めること。浄瑠璃、国性爺合戦「心にそまぬ―さうなく引くべき様はなし」

つまさ・れる

〔自下一〕[文]つまさ・る(下二)

①情愛にひかされる。恩愛にほだされる。「親の愛に―・れる」

②(「身に―・れる」の形で)人ごとでなく感じられて、哀れに思われる。世間胸算用3「我が身に―・れ、人知れず泣きけるが」

つまし・い【約しい】

〔形〕[文]つま・し(シク)

質素である。また、生活ぶりが地味である。日葡辞書「ツマシイヒト」。「―・く暮らす」

つま‐しらべ【爪調べ】

琴などをひくとき、まず弦の調子を整えるために爪弾くこと。源平盛衰記39「中将―して」

つま‐じるし【爪印】

書物の要所または不審のところに爪でつけるしるし。また、和歌のすぐれたものに爪でつけるしるし。源氏物語少女「―残らず、あさましきまでありがたければ」

つま‐じろ【端白】

①ふちが白いこと。また、そのもの。

②動物の足先が白いこと。また、その動物。日葡辞書「コノイヌ(犬)ハツマジロヂャ」

つま‐ずき【躓き】ツマヅキ

つまずくこと。転じて、失敗。「仕事上の―」

つま‐ず・く【躓く】ツマヅク

〔自五〕

(「爪突く」の意)

①歩む時誤って足先を物に蹴当てる。けつまずく。万葉集3「我が乗れる馬そ―・く」。「段差に―・く」

②途中で障害が起こって予定どおりゆかない。中途で失敗する。天草本伊曾保物語「当座の威勢に驕る者は以来の難儀に―・かうず」。「経営に―・く」

つま‐ずり【褄摺】

着物の褄に摺模様をつけること。堀河百首春「あづまぢや伊香保の沼のかきつばた袖の―色ことに見む」

つま‐だか【褄高】

着物の褄を高くからげて着ること。好色一代男1「ひとつ着る物、―に白帯心まま引き締め」

つま‐だち【爪立ち】

つまさきだち。

つま‐だ・つ【爪立つ】

[一]〔自五〕

「つまだてる」(下一)に同じ。景行紀「還る日を佇つまだちて待つ」

[二]〔自下二〕

⇒つまだてる(下一)

つま‐だ・てる【爪立てる】

〔自他下一〕[文]つまだ・つ(下二)

足のつまさきで立って伸び上がるようにする。太平記3「或いは苔の上を―・てて」。「足を―・ててのぞき込む」

つま‐づえ【爪杖】‥ヅヱ

上部に小さい手の形のものがついている杖。如意杖。

つま‐づま【端端】

所々のはしの部分。物事のはしばし。源氏物語末摘花「直衣の…―ぞ見えたる」

つま‐で【柧手】

杣人そまびとのあらづくりした材木。角材。万葉集1「衣手の田上山の真木さく桧ひの―を」

つま‐ど【妻戸】

(端戸つまどの意)

①寝殿造の殿舎の四隅に設けて出入口とした、両開きの戸。源氏物語空蝉「東の―に立て奉りて」

妻戸

②家の端の方にある開き戸。中庭などに出入りする戸。

つま‐どい【妻問い】‥ドヒ

男が女を訪れて求婚すること。万葉集3「―しけむ葛飾かずしかの真間の手児奈が」

⇒つまどい‐こん【妻問い婚】

つまどい‐こん【妻問い婚】‥ドヒ‥

夫が妻の家を訪れるだけで、同居しない婚姻様式。

⇒つま‐どい【妻問い】

つま‐ど・う【妻問ふ】‥ドフ

〔自四〕

異性に恋慕して言い寄る。特に、男が女を訪れて求婚する。動物が異性を求めるのにもいう。万葉集9「いにしへのしのだ男の―・ひし」「秋萩を―・ふ鹿こそ」

つま‐どり【褄取り】

着物の竪褄たてづまを手で持ち上げること。

つまどり‐おどし【褄取縅・妻取縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。鎧の袖または草摺くさずりの端を三角形に地色じいろとは別の色の緒でおどしたもの。

つまとり‐そう【妻取草】‥サウ

サクラソウ科の多年草。広く寒地・高山に自生。高さ約10センチメートル。葉は茎頂に多く集まり、長楕円形で両端が尖り、下部の葉は小さく卵形。夏、葉腋から長い花柄を出し、白色7弁の可憐な花を開き、花後、蒴果さくかを結ぶ。

つま‐ど・る【柧取る】

〔他五〕

材木に角稜すみかどを造る。

つま‐ど・る【褄取る・袺る】

〔他五〕

竪褄たてづまを手で持ち上げる。褄をとる。

つま‐ど・る【端取る・妻取る】

〔他四〕

鎧の袖または草摺くさずりの両端を別色の糸または革でおどす。太平記32「洗ひ皮の鎧の―・りたるに」

つま‐なげだし【褄投出し】

着物の褄を外に開いてすわること。武家の女性のすわり方。好色一代女6「いつ見習ひける―の居ずまひ」

つま‐なし【妻梨】

梨。「妻無し」の縁語として用いる。万葉集10「―の木を手折りかざさむ」

つま‐な・る【夫馴る・妻馴る】

〔自下二〕

雌雄、また異性同士がなれ親しむ。好色一代男2「おのがさまざま―・るるもをかしくて」

つま‐な・る【爪馴る】

〔自下二〕

弾きなれる。続詞花和歌集恋「人にまた―・れ(「妻馴れ」をかける)にけることなれば憂きためしにはひくと知らずや」

つまにおい‐の‐よろい【爪匂の鎧】‥ニホヒ‥ヨロヒ

褄取縅つまどりおどしの鎧の俗称。

つま‐ね【爪根】

爪つめの根もと。つまもと。

つま‐の‐こ【妻の子・夫の子】

①妻を親愛の情を示していう語。万葉集18「その―と朝宵に笑えみみ笑まずみ」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集10「その―があらたまの年の緒長く思ひ来し」

つま‐の‐みこと【妻の命・夫の命】

①妻を親愛の情を示していう語。古事記上「若草の―」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集2「靡かひし―のたたなづく柔膚にきはだすらを」

つま‐はじき【爪弾き】

①心にかなわぬことのある時、または嫌悪・排斥する時などに、爪先を親指の腹にかけてはじくこと。落窪物語1「老い給へるほどよりは、―をいと力々しうし給ひて」

②転じて、嫌悪・排斥し非難すること。指弾。「世間の―にあう」「仲間に―される」

つま‐はずれ【褄外れ・爪外れ】‥ハヅレ

取りまわし。身のこなし。男色大鑑「―ゆたかに物ごししとやかに」

つま‐ばらみ【代指】

瘭疽ひょうその古称。つまばらめ。〈易林本節用集〉

つま‐びき【爪弾き】

弦楽器を指先でひくこと。つめびき。源氏物語紅梅「―にいとよくあはせて」

つま‐び・く【爪引く】

〔他五〕

①弓弦ゆづるを指先で引く。ひく。万葉集4「あづさ弓―・く夜音よとの遠音とおとにも」

②(「爪弾く」と書く)弦楽器の弦を指先で軽く弾いて鳴らす。

つま‐びさし【妻廂】

(→)妻3につき出した小屋根。

つまびらか【詳らか・審らか】

(ツバヒラカの転。古くは清音)くわしいさま。事こまかなさま。古今著聞集11「大納言―に申す旨なし」。「真相を―にする」「作者は―でない」

つまびらけ・し【詳らけし・審らけし】

〔形ク〕

(ツバヒラケシの転。古くは清音)つまびらかである。くわしい。

つま‐ぶくろ【つま袋】

女性が針などを入れる、小さい袋。〈日葡辞書〉

つま‐べに【端紅・爪紅】

①女の化粧で、指の爪に紅を塗ること。また、その紅。猿蓑「わぎもこが―残す雪まろげ」(探丸)

②鳳仙花のこと。つまくれない。〈[季]秋〉

③扇または巻紙などの端を紅で染めること。また、そのもの。つまくれない。

つまま

一説に、タブノキの古名かという。万葉集19「磯の上の―を見れば根を延はへて」

つまま‐れ【撮まれ】

おろか者。〈日葡辞書〉

つまま‐れる【撮まれる】

⇒つまむ5

つまみ【撮み・摘み・抓み】

①つまむこと。つまんだ量。「ほんのひと―」

②つまみ持つように器具などに取り付けた部分。とって。「なべぶたの―」

③「つまみもの」の略。おつまみ。「枝豆を―にする」

⇒つまみ‐あらい【撮み洗い】

⇒つまみ‐ぐい【撮み食い】

⇒つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

⇒つまみ‐だ【摘み田】

⇒つまみ‐だか【抓高】

⇒つまみ‐たぼ【摘み髱】

⇒つまみ‐な【撮み菜】

⇒つまみ‐ぬい【撮み縫い】

⇒つまみ‐もの【摘み物】

⇒つまみ‐ももだち【撮み股立】

つまみ‐あらい【撮み洗い】‥アラヒ

衣服などのよごれた部分だけをつまんで洗うこと。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぐい【撮み食い】‥グヒ

①箸を用いず、指先でつまんで食うこと。

②ぬすみぐいをすること。

③比喩的に、公のものを少しずつ盗んで自分のものにすること。「公金を―する」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐こ・む【撮み込む】

〔他五〕

①つまんで入れる。

②無造作につかんで入れる。

つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

手芸の一種。縮緬ちりめんや絹の小片をつまんで小さく折りたたみ、台紙などに数多く貼りつけ、また互いに縫い合わせて、花鳥・虫魚などの形を表すもの。薬玉・羽子板・髪飾などに施す。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ【摘み田】

籾もみを直播じかまきする田。また、その作業。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だか【抓高】

⇒つかみだか(掴高)。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ・す【撮み出す】

〔他五〕

①つまんで外に出す。

②乱暴に外へ追い出す。無造作につかんで出す。「酔っぱらいを―・す」

つまみ‐たぼ【摘み髱】

手でちょっとつまんで張り出させたたぼ。浮世風呂2「みんな―でございました」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐と・る【撮み取る】

〔他五〕

①つまんで取る。

②えらびとる。

つまみ‐な【撮み菜】

間をすかすために、まびき取った初生りの菜。おひたしや汁の実にする。間引菜まびきな。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぬい【撮み縫い】‥ヌヒ

1枚布をつまみあげて縫うこと。「ぬいあげ」の類。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐もの【摘み物】

①食事の際、最初に出す簡単な食品。

②つまんで食べられるような簡単な酒の肴。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ももだち【撮み股立】

袴をつまみあげて股立をとること。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つま・む【撮む・摘む・抓む】

〔他五〕

(「つま(爪)」を活用させた語)

①指先で挟みもつ。日葡辞書「サカナヲツマム」。「鼻を―・む」

②転じて、指先や箸で取って食べる。「すしを―・む」

③要点を取り出す。摘要する。「大意を―・んで述べよ」

④人をあざける。ののしる。〈日葡辞書〉

⑤(受身の形で用いる)狐・狸などが人をばかす。歌舞伎、三人吉三廓初買「扨はいよいよ―・まれたか」。「狐に―・まれる」

つまむかえ‐ぶね【妻迎え船】‥ムカヘ‥

妻を迎えに行く船。七夕たなばたに、彦星が乗って織女を迎えに出るという。万葉集8「彦星の―漕ぎ出づらし」

つま‐むき【端向き】

はし。はずれ。新撰

②家の端の方にある開き戸。中庭などに出入りする戸。

つま‐どい【妻問い】‥ドヒ

男が女を訪れて求婚すること。万葉集3「―しけむ葛飾かずしかの真間の手児奈が」

⇒つまどい‐こん【妻問い婚】

つまどい‐こん【妻問い婚】‥ドヒ‥

夫が妻の家を訪れるだけで、同居しない婚姻様式。

⇒つま‐どい【妻問い】

つま‐ど・う【妻問ふ】‥ドフ

〔自四〕

異性に恋慕して言い寄る。特に、男が女を訪れて求婚する。動物が異性を求めるのにもいう。万葉集9「いにしへのしのだ男の―・ひし」「秋萩を―・ふ鹿こそ」

つま‐どり【褄取り】

着物の竪褄たてづまを手で持ち上げること。

つまどり‐おどし【褄取縅・妻取縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。鎧の袖または草摺くさずりの端を三角形に地色じいろとは別の色の緒でおどしたもの。

つまとり‐そう【妻取草】‥サウ

サクラソウ科の多年草。広く寒地・高山に自生。高さ約10センチメートル。葉は茎頂に多く集まり、長楕円形で両端が尖り、下部の葉は小さく卵形。夏、葉腋から長い花柄を出し、白色7弁の可憐な花を開き、花後、蒴果さくかを結ぶ。

つま‐ど・る【柧取る】

〔他五〕

材木に角稜すみかどを造る。

つま‐ど・る【褄取る・袺る】

〔他五〕

竪褄たてづまを手で持ち上げる。褄をとる。

つま‐ど・る【端取る・妻取る】

〔他四〕

鎧の袖または草摺くさずりの両端を別色の糸または革でおどす。太平記32「洗ひ皮の鎧の―・りたるに」

つま‐なげだし【褄投出し】

着物の褄を外に開いてすわること。武家の女性のすわり方。好色一代女6「いつ見習ひける―の居ずまひ」

つま‐なし【妻梨】

梨。「妻無し」の縁語として用いる。万葉集10「―の木を手折りかざさむ」

つま‐な・る【夫馴る・妻馴る】

〔自下二〕

雌雄、また異性同士がなれ親しむ。好色一代男2「おのがさまざま―・るるもをかしくて」

つま‐な・る【爪馴る】

〔自下二〕

弾きなれる。続詞花和歌集恋「人にまた―・れ(「妻馴れ」をかける)にけることなれば憂きためしにはひくと知らずや」

つまにおい‐の‐よろい【爪匂の鎧】‥ニホヒ‥ヨロヒ

褄取縅つまどりおどしの鎧の俗称。

つま‐ね【爪根】

爪つめの根もと。つまもと。

つま‐の‐こ【妻の子・夫の子】

①妻を親愛の情を示していう語。万葉集18「その―と朝宵に笑えみみ笑まずみ」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集10「その―があらたまの年の緒長く思ひ来し」

つま‐の‐みこと【妻の命・夫の命】

①妻を親愛の情を示していう語。古事記上「若草の―」

②夫を親愛の情を示していう語。万葉集2「靡かひし―のたたなづく柔膚にきはだすらを」

つま‐はじき【爪弾き】

①心にかなわぬことのある時、または嫌悪・排斥する時などに、爪先を親指の腹にかけてはじくこと。落窪物語1「老い給へるほどよりは、―をいと力々しうし給ひて」

②転じて、嫌悪・排斥し非難すること。指弾。「世間の―にあう」「仲間に―される」

つま‐はずれ【褄外れ・爪外れ】‥ハヅレ

取りまわし。身のこなし。男色大鑑「―ゆたかに物ごししとやかに」

つま‐ばらみ【代指】

瘭疽ひょうその古称。つまばらめ。〈易林本節用集〉

つま‐びき【爪弾き】

弦楽器を指先でひくこと。つめびき。源氏物語紅梅「―にいとよくあはせて」

つま‐び・く【爪引く】

〔他五〕

①弓弦ゆづるを指先で引く。ひく。万葉集4「あづさ弓―・く夜音よとの遠音とおとにも」

②(「爪弾く」と書く)弦楽器の弦を指先で軽く弾いて鳴らす。

つま‐びさし【妻廂】

(→)妻3につき出した小屋根。

つまびらか【詳らか・審らか】

(ツバヒラカの転。古くは清音)くわしいさま。事こまかなさま。古今著聞集11「大納言―に申す旨なし」。「真相を―にする」「作者は―でない」

つまびらけ・し【詳らけし・審らけし】

〔形ク〕

(ツバヒラケシの転。古くは清音)つまびらかである。くわしい。

つま‐ぶくろ【つま袋】

女性が針などを入れる、小さい袋。〈日葡辞書〉

つま‐べに【端紅・爪紅】

①女の化粧で、指の爪に紅を塗ること。また、その紅。猿蓑「わぎもこが―残す雪まろげ」(探丸)

②鳳仙花のこと。つまくれない。〈[季]秋〉

③扇または巻紙などの端を紅で染めること。また、そのもの。つまくれない。

つまま

一説に、タブノキの古名かという。万葉集19「磯の上の―を見れば根を延はへて」

つまま‐れ【撮まれ】

おろか者。〈日葡辞書〉

つまま‐れる【撮まれる】

⇒つまむ5

つまみ【撮み・摘み・抓み】

①つまむこと。つまんだ量。「ほんのひと―」

②つまみ持つように器具などに取り付けた部分。とって。「なべぶたの―」

③「つまみもの」の略。おつまみ。「枝豆を―にする」

⇒つまみ‐あらい【撮み洗い】

⇒つまみ‐ぐい【撮み食い】

⇒つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

⇒つまみ‐だ【摘み田】

⇒つまみ‐だか【抓高】

⇒つまみ‐たぼ【摘み髱】

⇒つまみ‐な【撮み菜】

⇒つまみ‐ぬい【撮み縫い】

⇒つまみ‐もの【摘み物】

⇒つまみ‐ももだち【撮み股立】

つまみ‐あらい【撮み洗い】‥アラヒ

衣服などのよごれた部分だけをつまんで洗うこと。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぐい【撮み食い】‥グヒ

①箸を用いず、指先でつまんで食うこと。

②ぬすみぐいをすること。

③比喩的に、公のものを少しずつ盗んで自分のものにすること。「公金を―する」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐こ・む【撮み込む】

〔他五〕

①つまんで入れる。

②無造作につかんで入れる。

つまみ‐ざいく【撮み細工・摘み細工】

手芸の一種。縮緬ちりめんや絹の小片をつまんで小さく折りたたみ、台紙などに数多く貼りつけ、また互いに縫い合わせて、花鳥・虫魚などの形を表すもの。薬玉・羽子板・髪飾などに施す。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ【摘み田】

籾もみを直播じかまきする田。また、その作業。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だか【抓高】

⇒つかみだか(掴高)。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐だ・す【撮み出す】

〔他五〕

①つまんで外に出す。

②乱暴に外へ追い出す。無造作につかんで出す。「酔っぱらいを―・す」

つまみ‐たぼ【摘み髱】

手でちょっとつまんで張り出させたたぼ。浮世風呂2「みんな―でございました」

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐と・る【撮み取る】

〔他五〕

①つまんで取る。

②えらびとる。

つまみ‐な【撮み菜】

間をすかすために、まびき取った初生りの菜。おひたしや汁の実にする。間引菜まびきな。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ぬい【撮み縫い】‥ヌヒ

1枚布をつまみあげて縫うこと。「ぬいあげ」の類。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐もの【摘み物】

①食事の際、最初に出す簡単な食品。

②つまんで食べられるような簡単な酒の肴。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つまみ‐ももだち【撮み股立】

袴をつまみあげて股立をとること。

⇒つまみ【撮み・摘み・抓み】

つま・む【撮む・摘む・抓む】

〔他五〕

(「つま(爪)」を活用させた語)

①指先で挟みもつ。日葡辞書「サカナヲツマム」。「鼻を―・む」

②転じて、指先や箸で取って食べる。「すしを―・む」

③要点を取り出す。摘要する。「大意を―・んで述べよ」

④人をあざける。ののしる。〈日葡辞書〉

⑤(受身の形で用いる)狐・狸などが人をばかす。歌舞伎、三人吉三廓初買「扨はいよいよ―・まれたか」。「狐に―・まれる」

つまむかえ‐ぶね【妻迎え船】‥ムカヘ‥

妻を迎えに行く船。七夕たなばたに、彦星が乗って織女を迎えに出るという。万葉集8「彦星の―漕ぎ出づらし」

つま‐むき【端向き】

はし。はずれ。新撰 玖波集「問はばやさらば道の―」

つま‐むすび【褄結び】

着物の褄を結ぶこと。「つま(夫・妻)」にかけて、男女の縁を結ぶことにいう。

つま‐もと【爪本】

爪つめのねもと。つまね。宇津保物語梅花笠「花びらに―より血をさしあやして」

つま‐もよう【褄模様】‥ヤウ

女物の着物の褄に置いた模様。また、その着物。

つま‐や【妻屋・嬬屋】

妻問い婚で、夫が通う夫婦のための家。また、夫婦の寝室。閨房。万葉集5「―さぶしく思ほゆべしも」

つま‐やか

こぢんまり。つづまやか。申楽談儀「―なれば、声も籠り能もしむなり」

つま‐やしろ【端社・妻社】

道端などにある小さいやしろ。夫木和歌抄34「草深き野中の森の―」

つま‐や・る【爪遣る】

〔他四〕

(→)「爪縒よる」に同じ。

つま‐ようじ【爪楊枝】‥ヤウ‥

歯の間に挟まったものを取り除いたり、食べ物を突き刺したりするための小形の楊枝。こようじ。

つま‐よ・ぶ【妻呼ぶ】

〔自四〕

獣・鳥・虫などが異性をよび求める。万葉集6「あしたづの―・ぶ声は宮もとどろに」

つま‐よ・る【爪縒る】

〔他四〕

矢を左手の指先にのせ、右手でこれをひねりながら、矢幹やがら・羽・鏃やじりなどの曲直・硬軟をためす。つまやる。宇治拾遺物語3「矢を―・る音のするが」

つまら‐ない

⇒つまらぬ

玖波集「問はばやさらば道の―」

つま‐むすび【褄結び】

着物の褄を結ぶこと。「つま(夫・妻)」にかけて、男女の縁を結ぶことにいう。

つま‐もと【爪本】

爪つめのねもと。つまね。宇津保物語梅花笠「花びらに―より血をさしあやして」

つま‐もよう【褄模様】‥ヤウ

女物の着物の褄に置いた模様。また、その着物。

つま‐や【妻屋・嬬屋】

妻問い婚で、夫が通う夫婦のための家。また、夫婦の寝室。閨房。万葉集5「―さぶしく思ほゆべしも」

つま‐やか

こぢんまり。つづまやか。申楽談儀「―なれば、声も籠り能もしむなり」

つま‐やしろ【端社・妻社】

道端などにある小さいやしろ。夫木和歌抄34「草深き野中の森の―」

つま‐や・る【爪遣る】

〔他四〕

(→)「爪縒よる」に同じ。

つま‐ようじ【爪楊枝】‥ヤウ‥

歯の間に挟まったものを取り除いたり、食べ物を突き刺したりするための小形の楊枝。こようじ。

つま‐よ・ぶ【妻呼ぶ】

〔自四〕

獣・鳥・虫などが異性をよび求める。万葉集6「あしたづの―・ぶ声は宮もとどろに」

つま‐よ・る【爪縒る】

〔他四〕

矢を左手の指先にのせ、右手でこれをひねりながら、矢幹やがら・羽・鏃やじりなどの曲直・硬軟をためす。つまやる。宇治拾遺物語3「矢を―・る音のするが」

つまら‐ない

⇒つまらぬ

広辞苑 ページ 13233 での【○壺の口を切る】単語。