複数辞典一括検索+![]()

![]()

○旋毛を曲げるつむじをまげる🔗⭐🔉

○旋毛を曲げるつむじをまげる

気分をそこね、意地わるく反対して従わない。わざとひねくれる。

⇒つむじ【旋毛】

つむら‐べついん【津村別院】‥ヰン

大阪市中央区にある浄土真宗本願寺派の別院。大谷派の難波別院(南御堂)に対し北御堂と称する。1591年(天正19)石山本願寺が京都に移った後、大坂の門徒が准如じゅんにょを請じて創立。

つむり【頭】

あたま。つぶり。

⇒つむり‐かけ【頭掛】

⇒つむり‐の‐もの【頭の物】

つむり‐かけ【頭掛】

(→)「袖被り」に同じ。

⇒つむり【頭】

つむり‐の‐ひかる【頭光】

江戸後期の狂歌師。本名、岸識之。別号、桑楊庵・2世巴人亭。江戸日本橋亀井町の町代ちょうだいで、狂歌四天王の一人。その社中を伯楽連と称した。つぶりのひかる。(1754〜1796)

つむり‐の‐もの【頭の物】

女の頭髪を飾るもの。櫛くし・笄こうがい・簪かんざしなどの総称。

⇒つむり【頭】

つむ・る【瞑る】

〔他五〕

(→)「つぶる」に同じ。

つむれ【培塿】

小高くなった土地。〈倭名類聚鈔1〉

つめ

文楽人形の首かしらの一つ。男女の雑多な端役に用いるもの。

つめ【爪】

①指または趾あしゆびの先端に生じる角質の突起。表皮の堅くなったもの。人の爪は扁爪ひらづめといい、他の動物には鉤爪かぎづめと蹄ひづめがある。また、昆虫では跗節ふせつの末端の小節をいう。万葉集18「馬の―い尽す極み」

②琴爪ことづめ。また、鞍爪くらづめ。

③物をひっかけるために装置した物、すなわち、こはぜ・鉤かぎの類。

④花弁の基部の細まった部分。

⇒爪食う

⇒爪で拾って箕で零す

⇒爪に爪なく瓜に爪あり

⇒爪に火をともす

⇒爪を隠す

⇒爪を銜える

⇒爪を研ぐ

つめ【詰め】

①物をつめること。

②隙間につめこむもの。日葡辞書「ツメヲカ(支)ウ」

③物の端。きわ。特に、橋のたもと。万葉集9「大橋の―に家あらば」

④かぎり。結末。三道「その所の名歌・名句の言葉を取ること、能の破三段の中の―と覚しからん在所に書くべし」

⑤勝負・決着をつけるべき最後の追込み・手順。また、物事の最後の段取り。「―が甘い」

⑥城の最も高い所。日葡辞書「シロノツメ」

⑦(振袖に対する脇つめの衣の意から)年増としまの女。わきつめ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「枕の御伽が御用ならば振袖なりと―なりと」

⑧(→)「おつめ」に同じ。

⑨蹴鞠けまりで、詰め寄せること。狂言、八幡の前「お若い衆の遊ばすに依て―を致いてござる」

⑩牢ろう内の便所。大便。

⑪(「づめ」の形で)

㋐詰めること。また、詰めてあるもの。「瓶―」「氷―」

㋑一定の場所に控えて勤務すること。その場所、また、その人。「警視庁―の記者」

㋒もっぱらそれで通すこと。「理―」「規則―」

㋓(動詞の連用形に付けて)その状態が続くこと。「笑い―」「働き―」

づめ【詰め】

⇒つめ11

つめ‐あい【詰め合い】‥アヒ

①共に同じ所につめていること。同じ所に勤めていること。また、その人。

②論じあうこと。

つめ‐あ・う【詰め合ふ】‥アフ

〔自四〕

①同じ所に出仕する。同じ所に勤める。

②論じあって互いにつめよる。歌舞伎、傾城壬生大念仏「後に若林と―・ひ、実めきて面白し」

つめ‐あと【爪痕】

①物についている爪のかた。

②爪でかいたきずあと。比喩的に、事件・災害が残した被害や影響。「台風の―」

つめ‐あわせ【詰合せ】‥アハセ

一つの容器にいろいろの品物を詰めること。また、その詰めたもの。「果物の―」

つめ‐あわ・せる【詰め合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]つめあは・す(下二)

いろいろの品物を一つの容器に一緒に詰める。

つめ‐いくさ【詰め軍】

敵を追いつめて戦ういくさ。義経記4「壇の浦の―までもつひに弱げを見せ給はず」

つめ‐いし【詰め石】

積み上げた石。積石。また、いしずえ。栄華物語音楽「大象の―、紫金銀の棟」

つめ‐いん【爪印】

(ソウインとも)爪先に墨・印肉をつけ、印鑑の代りに押して証とするもの。墨などをつけないで、紙面に爪痕だけをつける場合もある。奈良時代に中国から伝わり江戸時代に盛行。爪判そうはん。つめばん。

つめ‐うた【詰歌】

狂歌の一種。故意に名詞・助詞などを省略、要約したもの。天明(1781〜1789)ごろ江戸で流行。

つめ‐えり【詰襟】

洋服の襟の立っているもの。また、その洋服。軍服や学生服に多い。

つめ‐かえ【詰め替え】‥カヘ

つめかえること。また、つめかえたもの。

つめ‐か・える【詰め替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]つめか・ふ(下二)

改めてつめる。つめなおす。「パイプの煙草を―・える」「大瓶から小瓶に―・える」

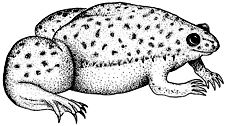

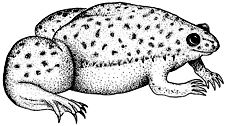

つめ‐がえる【爪蛙】‥ガヘル

カエルの一種。体長約10センチメートル。後肢のみずかきはよく発達し、内側の3本の指先に黒色の爪がある。ほとんど水中生活。舌がないので、前肢を使って餌をとる。オタマジャクシは透きとおっていて、口角にひげがある。アフリカ中部・南部に分布。医学などの実験動物として広く飼育。ペットとしても人気がある。アフリカツメガエル。

つめがえる

ツメガエル

提供:東京動物園協会

ツメガエル

提供:東京動物園協会

つめ‐か・ける【詰め掛ける】

〔自下一〕[文]つめか・く(下二)

①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」

②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」

つめ‐がた【爪形】

①つめのあと。つめのかた。

②爪印つめいん。

つめ‐かみ【爪髪】

馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」

つめ‐かんむり【爪冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。

つめ‐きり【爪切り】

①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。

②爪切り鋏の略。

⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

つめ‐きり【詰め切り】

たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」

つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。

⇒つめ‐きり【爪切り】

つめ‐き・る【詰め切る】

[一]〔自五〕

その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。

[二]〔他五〕

つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。

つめ‐か・ける【詰め掛ける】

〔自下一〕[文]つめか・く(下二)

①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」

②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」

つめ‐がた【爪形】

①つめのあと。つめのかた。

②爪印つめいん。

つめ‐かみ【爪髪】

馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」

つめ‐かんむり【爪冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。

つめ‐きり【爪切り】

①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。

②爪切り鋏の略。

⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

つめ‐きり【詰め切り】

たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」

つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。

⇒つめ‐きり【爪切り】

つめ‐き・る【詰め切る】

[一]〔自五〕

その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。

[二]〔他五〕

つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。

ツメガエル

提供:東京動物園協会

ツメガエル

提供:東京動物園協会

つめ‐か・ける【詰め掛ける】

〔自下一〕[文]つめか・く(下二)

①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」

②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」

つめ‐がた【爪形】

①つめのあと。つめのかた。

②爪印つめいん。

つめ‐かみ【爪髪】

馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」

つめ‐かんむり【爪冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。

つめ‐きり【爪切り】

①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。

②爪切り鋏の略。

⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

つめ‐きり【詰め切り】

たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」

つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。

⇒つめ‐きり【爪切り】

つめ‐き・る【詰め切る】

[一]〔自五〕

その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。

[二]〔他五〕

つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。

つめ‐か・ける【詰め掛ける】

〔自下一〕[文]つめか・く(下二)

①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」

②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」

つめ‐がた【爪形】

①つめのあと。つめのかた。

②爪印つめいん。

つめ‐かみ【爪髪】

馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」

つめ‐かんむり【爪冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。

つめ‐きり【爪切り】

①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。

②爪切り鋏の略。

⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

つめ‐きり【詰め切り】

たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」

つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】

手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。

⇒つめ‐きり【爪切り】

つめ‐き・る【詰め切る】

[一]〔自五〕

その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。

[二]〔他五〕

つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。

広辞苑 ページ 13255 での【○旋毛を曲げる】単語。