複数辞典一括検索+![]()

![]()

○螺子を巻くねじをまく🔗⭐🔉

○螺子を巻くねじをまく

だらけた態度・行動などを、叱り励ましてきちんとさせる。

⇒ねじ【螺子・捻子・捩子・螺旋】

ね・す【寝す】

〔他下二〕

⇒ねせる(下一)

ね・す【熱す】

〔自サ変〕

(ネッスのツの表記されない形)熱が出る。発熱する。栄華物語鳥辺野「女院もの(はれもの)―・せさせ給ひて悩ましうおぼしめしたり」

ねず【鼠】

①「ねずみ」の略。「―鳴き」

②「ねずみ色」の略。「銀―」

ねず【杜松】

ヒノキ科の常緑針葉樹。東アジア北部に分布し、西日本に自生。庭木、特に生垣に栽植。高さ1〜10メートル。樹皮は赤みを帯びる。葉は3個ずつ輪生。春、雌雄の花を異株に生じ、紫黒色の肉質の球果を結ぶ。これを杜松子としょうしと称して利尿薬・灯用とする。ヨーロッパ産の実はジンの香り付けに用いる。材は建築・器具用。ネズミサシ。古名、むろ。

ねず

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ(

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

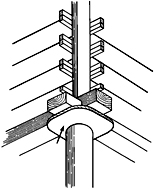

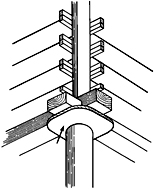

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

⇒ねずみ【鼠】

⇒ねずみ【鼠】

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ(

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

⇒ねずみ【鼠】

⇒ねずみ【鼠】

広辞苑 ページ 15228 での【○螺子を巻く】単語。