複数辞典一括検索+![]()

![]()

○鉢を開くはちをひらく🔗⭐🔉

○鉢を開くはちをひらく

托鉢をする。狂言、手負山賊ておいやまだち「途々みちみち鉢を開いて通ります」

⇒はち【鉢】

ぱちん

物が打ち当たったりはじけたりする音。また、そのさま。「―と口金を閉める」「輪ゴムを―と飛ばす」

⇒ぱちん‐どめ【ぱちん留】

ぱちんこ

①ピストルの隠語。はじき。

②ふたまたの支軸にゴムひもを張り、小石などをはさんで飛ばす玩具。

ぱちんこ

③(「パチンコ」と書く)前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技。

ぱちん‐どめ【ぱちん留】

女の帯留の一種。ぱちんと音がしてしまる留金具をつけたもの。

⇒ぱちん

はっ

〔感〕

①急に笑う声。

②意外に感じたり、驚いたり、あるいは急に思いついたりした時に発する声。

③主人・長上に対してかしこまって答える応答の声。「―、承知いたしました」

はつ【初】

①はじめてであること。最初。「―の登場」「お―」

②(接頭語的に)その人・物事にとってはじめてであること。その年・季節にとって最初であること。「―舞台」「―詣で」「―がつお」

はつ【発】

(呉音はホツ)

①出立すること。たつこと。「午前7時―の電車」↔着。

②弾丸などを数える語。また、攻撃・行動などの回数を数える語。「1―くらう」

③発動機の略。

ハツ

(heartの転訛)牛・豚・鶏などの心臓。もつ焼きにする。

は・つ【果つ】

〔自下二〕

⇒はてる(下一)

は・つ【泊つ】

〔自下二〕

船が港に着いてとまる。碇泊する。万葉集15「秋さらば吾が船―・てむ」

ばつ

罰点ばってんのこと。

ばつ

(場都合の略という)

①その場の都合・調子。他人に対する具合。

②つじつま。

⇒ばつが悪い

⇒ばつを合わせる

ばつ【跋】

①著書や書画の巻・冊の末尾にしるす文。あとがき。跋文。↔序。

②くくり。おわり。結末。人情本、春色玉襷「まア貴君の御了簡で―はどうお付けなさるつもりです」

ばつ【罰】

(慣用音)罪またはあやまちのある者に科する懲らしめ。しおき。今昔物語集1「必ず―を蒙らむ」。「―として掃除をさせる」→ばち(罰)

ばつ【閥】

①家門の資格。いえがら。

②出身や利害を共にする者が団結して結成する排他的な集団。「社内に―をつくる」

バツ【Batu】

⇒バトゥ

はつ‐あかね【初茜】

元日の朝の、茜色に染まった空。〈[季]新年〉

はつ‐あかり【初明り】

元日のあけぼのの光。〈[季]新年〉

はつ‐あき【初秋】

秋のはじめ。孟秋もうしゅう。しょしゅう。〈[季]秋〉。宇津保物語初秋「今日―と告ぐるなるべし」

⇒はつあき‐かぜ【初秋風】

⇒はつあき‐ぎり【初秋霧】

はつあき‐かぜ【初秋風】

初秋の頃に吹く風。万葉集20「―涼しき夕べ解かむとそ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつあき‐ぎり【初秋霧】

初秋の頃にたつ霧。拾遺和歌集秋「―の立ちへだつらむ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつ‐あきない【初商い】‥アキナヒ

新年になって初めてのあきない。はつうり。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐あさ【初朝】

元日の朝。元朝。元旦。

はつ‐あつさ【初暑さ】

初夏の暑さ。浄瑠璃、女殺油地獄「卯月半ばの―」

はつ‐あらし【初嵐】

陰暦7月末から8月半ばにかけて、強い風がはじめて吹くこと。〈[季]秋〉

はつ‐あられ【初霰】

その冬初めて降る霰。〈[季]冬〉

はつ‐あわせ【初袷】‥アハセ

その年初めて袷を着ること。

はつ‐あん【発案】

①(計画などを)新しく考え出すこと。「―者」

②議案を提出すること。ほつあん。

⇒はつあん‐けん【発案権】

はつあん‐けん【発案権】

議案を提出する権限。日本の国会では、法律案については政府および両院議員、予算案については政府が有する。

⇒はつ‐あん【発案】

はつ‐い【初亥】‥ヰ

正月初の亥の日。この日、摩利支天に詣でる。

はつ‐い【発意】

思いつくこと。考え出すこと。発案。ほつい。「住民の―による投票」

はつ‐いく【発育】

そだつこと。発生成育すること。成長。「―不全」

はつ‐いち【初市】

年が明けて、初めて開く市。一般に正月2日。〈[季]新年〉

ばつ‐いち

(×印が一つ付いている意。多く片仮名で書く)一度離婚経験があることを冗談めかしていう語。

はつい‐ぼし【室宿】ハツヰ‥

二十八宿の一つ。ペガスス座の中央部。室しつ。

はつ‐いろ【初色】

①年頃の、美しい娘。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その但馬屋の―に、立つや浮名の濡草鞋」

②初めての恋。はつこい。浄瑠璃、吉野忠信「九条の町の仮臥かりぶしと、いつ―や染めなして」

はつ‐いん【発引】

(「引」は柩車の前に取り付けてあるひもを引く意)葬式のとき、棺を墓地へ送り出すこと。

はつ‐う【初卯】

正月初の卯の日。

⇒はつう‐もうで【初卯詣で】

はつ‐うぐいす【初鶯】‥ウグヒス

その年の春、初めて鳴く鶯。〈[季]春〉

はつ‐うし【初丑】

夏の土用の最初の丑の日。この日、鰻うなぎを食い、牛を川で洗う。また丑湯といって、湯をわかして入浴する。→丑の日

はつ‐うま【初午】

2月の初の午の日。京都の伏見稲荷大社の神が降りた日がこの日であったといい、全国で稲荷社を祭る。この日を蚕や牛馬の祭日とする風習もある。〈[季]春〉。今昔物語集28「きさらぎの―の日は」

初午

撮影:関戸 勇

③(「パチンコ」と書く)前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技。

ぱちん‐どめ【ぱちん留】

女の帯留の一種。ぱちんと音がしてしまる留金具をつけたもの。

⇒ぱちん

はっ

〔感〕

①急に笑う声。

②意外に感じたり、驚いたり、あるいは急に思いついたりした時に発する声。

③主人・長上に対してかしこまって答える応答の声。「―、承知いたしました」

はつ【初】

①はじめてであること。最初。「―の登場」「お―」

②(接頭語的に)その人・物事にとってはじめてであること。その年・季節にとって最初であること。「―舞台」「―詣で」「―がつお」

はつ【発】

(呉音はホツ)

①出立すること。たつこと。「午前7時―の電車」↔着。

②弾丸などを数える語。また、攻撃・行動などの回数を数える語。「1―くらう」

③発動機の略。

ハツ

(heartの転訛)牛・豚・鶏などの心臓。もつ焼きにする。

は・つ【果つ】

〔自下二〕

⇒はてる(下一)

は・つ【泊つ】

〔自下二〕

船が港に着いてとまる。碇泊する。万葉集15「秋さらば吾が船―・てむ」

ばつ

罰点ばってんのこと。

ばつ

(場都合の略という)

①その場の都合・調子。他人に対する具合。

②つじつま。

⇒ばつが悪い

⇒ばつを合わせる

ばつ【跋】

①著書や書画の巻・冊の末尾にしるす文。あとがき。跋文。↔序。

②くくり。おわり。結末。人情本、春色玉襷「まア貴君の御了簡で―はどうお付けなさるつもりです」

ばつ【罰】

(慣用音)罪またはあやまちのある者に科する懲らしめ。しおき。今昔物語集1「必ず―を蒙らむ」。「―として掃除をさせる」→ばち(罰)

ばつ【閥】

①家門の資格。いえがら。

②出身や利害を共にする者が団結して結成する排他的な集団。「社内に―をつくる」

バツ【Batu】

⇒バトゥ

はつ‐あかね【初茜】

元日の朝の、茜色に染まった空。〈[季]新年〉

はつ‐あかり【初明り】

元日のあけぼのの光。〈[季]新年〉

はつ‐あき【初秋】

秋のはじめ。孟秋もうしゅう。しょしゅう。〈[季]秋〉。宇津保物語初秋「今日―と告ぐるなるべし」

⇒はつあき‐かぜ【初秋風】

⇒はつあき‐ぎり【初秋霧】

はつあき‐かぜ【初秋風】

初秋の頃に吹く風。万葉集20「―涼しき夕べ解かむとそ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつあき‐ぎり【初秋霧】

初秋の頃にたつ霧。拾遺和歌集秋「―の立ちへだつらむ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつ‐あきない【初商い】‥アキナヒ

新年になって初めてのあきない。はつうり。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐あさ【初朝】

元日の朝。元朝。元旦。

はつ‐あつさ【初暑さ】

初夏の暑さ。浄瑠璃、女殺油地獄「卯月半ばの―」

はつ‐あらし【初嵐】

陰暦7月末から8月半ばにかけて、強い風がはじめて吹くこと。〈[季]秋〉

はつ‐あられ【初霰】

その冬初めて降る霰。〈[季]冬〉

はつ‐あわせ【初袷】‥アハセ

その年初めて袷を着ること。

はつ‐あん【発案】

①(計画などを)新しく考え出すこと。「―者」

②議案を提出すること。ほつあん。

⇒はつあん‐けん【発案権】

はつあん‐けん【発案権】

議案を提出する権限。日本の国会では、法律案については政府および両院議員、予算案については政府が有する。

⇒はつ‐あん【発案】

はつ‐い【初亥】‥ヰ

正月初の亥の日。この日、摩利支天に詣でる。

はつ‐い【発意】

思いつくこと。考え出すこと。発案。ほつい。「住民の―による投票」

はつ‐いく【発育】

そだつこと。発生成育すること。成長。「―不全」

はつ‐いち【初市】

年が明けて、初めて開く市。一般に正月2日。〈[季]新年〉

ばつ‐いち

(×印が一つ付いている意。多く片仮名で書く)一度離婚経験があることを冗談めかしていう語。

はつい‐ぼし【室宿】ハツヰ‥

二十八宿の一つ。ペガスス座の中央部。室しつ。

はつ‐いろ【初色】

①年頃の、美しい娘。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その但馬屋の―に、立つや浮名の濡草鞋」

②初めての恋。はつこい。浄瑠璃、吉野忠信「九条の町の仮臥かりぶしと、いつ―や染めなして」

はつ‐いん【発引】

(「引」は柩車の前に取り付けてあるひもを引く意)葬式のとき、棺を墓地へ送り出すこと。

はつ‐う【初卯】

正月初の卯の日。

⇒はつう‐もうで【初卯詣で】

はつ‐うぐいす【初鶯】‥ウグヒス

その年の春、初めて鳴く鶯。〈[季]春〉

はつ‐うし【初丑】

夏の土用の最初の丑の日。この日、鰻うなぎを食い、牛を川で洗う。また丑湯といって、湯をわかして入浴する。→丑の日

はつ‐うま【初午】

2月の初の午の日。京都の伏見稲荷大社の神が降りた日がこの日であったといい、全国で稲荷社を祭る。この日を蚕や牛馬の祭日とする風習もある。〈[季]春〉。今昔物語集28「きさらぎの―の日は」

初午

撮影:関戸 勇

はつう‐もうで【初卯詣で】‥マウデ

正月の初卯に神社に参詣すること。大阪では住吉神社、京都では上賀茂神社、東京では亀戸の妙義神社などが代表的。卯の札という神符を受ける。〈[季]新年〉

⇒はつ‐う【初卯】

はつ‐うら【初裏】

⇒しょうら

はつ‐うり【初売り】

新年初めての売出し。はつあきない。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐え【極枝】

①はてのえだ。末の枝。ほつえ。

②子孫のこと。

は‐づえ【羽杖】‥ヅヱ

鷹が羽をひろげて鷹匠の拳をおさえるようにすること。〈日葡辞書〉

ばつ‐えい【末裔】

子孫。末葉。末孫。後裔。まつえい。

はつ‐えき【発駅】

列車・電車または貨物などが発する駅。↔着駅

はつ‐えびす【初戎・初恵比須】

(→)十日戎とおかえびすに同じ。〈[季]新年〉

はつ‐えん【発煙】

煙を出すこと。

⇒はつえん‐ざい【発煙剤】

⇒はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】

⇒はつえん‐とう【発煙筒】

⇒はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】

はつえん‐ざい【発煙剤】

煙を出すために用いる薬剤。黄燐・三酸化硫黄・四塩化チタンなどの類。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】‥セウ‥

二酸化窒素を多量に含んだ濃硝酸。黄色または赤褐色の透明な液体。空気中で盛んに発煙する。酸化剤・ニトロ化剤として使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐とう【発煙筒】

発煙剤を筒形の容器に詰めたもの。煙幕・信号などに使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】‥リウ‥

多量の三酸化硫黄を含む濃硫酸。空気中で盛んに発煙する。染料工業その他に利用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつ‐お【初麻】‥ヲ

その年初めて収穫した麻あさの繊維。一説に、「極尾」で、鳥の尾の中でいちばん長い尾。しだりお。万葉集14「山鳥の尾ろの―に鏡懸け」

はつ‐お【初緒】‥ヲ

桿秤さおばかりの第1の緒。最も軽いものをはかるのに用いる。

はつ‐お【初穂】‥ホ

⇒はつほ

はつ‐おい【初老】

40歳のこと。しょろう。浮世草子、浮世栄花一代男「身の程も早や―の浪たつ春をかさねし」

はつ‐おばな【初尾花】‥ヲ‥

秋に初めて穂の出た薄すすき。初花薄。万葉集15「秋萩の散らへる野辺の―」

はつ‐おもて【初表】

⇒しょおもて

はつ‐おり【初折】‥ヲリ

⇒しょおり

はつ‐おん【発音】

音を発すること。音を出すこと。特に、音声を発生調整する作用。

⇒はつおん‐きかん【発音器官】

⇒はつおん‐きごう【発音記号】

⇒はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】

⇒はつおん‐たい【発音体】

はつ‐おん【撥音】

日本語の語中または語尾にあって、1音節をなす鼻音。平仮名では「ん」、片仮名では「ン」で表す。

はつおん‐きかん【発音器官】‥クワン

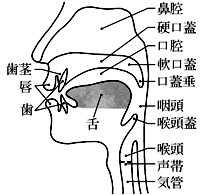

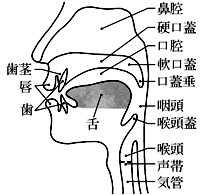

①(vocal organ)言語の音を発音・調音する器官。調音器官。音声器官。

発音器官

はつう‐もうで【初卯詣で】‥マウデ

正月の初卯に神社に参詣すること。大阪では住吉神社、京都では上賀茂神社、東京では亀戸の妙義神社などが代表的。卯の札という神符を受ける。〈[季]新年〉

⇒はつ‐う【初卯】

はつ‐うら【初裏】

⇒しょうら

はつ‐うり【初売り】

新年初めての売出し。はつあきない。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐え【極枝】

①はてのえだ。末の枝。ほつえ。

②子孫のこと。

は‐づえ【羽杖】‥ヅヱ

鷹が羽をひろげて鷹匠の拳をおさえるようにすること。〈日葡辞書〉

ばつ‐えい【末裔】

子孫。末葉。末孫。後裔。まつえい。

はつ‐えき【発駅】

列車・電車または貨物などが発する駅。↔着駅

はつ‐えびす【初戎・初恵比須】

(→)十日戎とおかえびすに同じ。〈[季]新年〉

はつ‐えん【発煙】

煙を出すこと。

⇒はつえん‐ざい【発煙剤】

⇒はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】

⇒はつえん‐とう【発煙筒】

⇒はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】

はつえん‐ざい【発煙剤】

煙を出すために用いる薬剤。黄燐・三酸化硫黄・四塩化チタンなどの類。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】‥セウ‥

二酸化窒素を多量に含んだ濃硝酸。黄色または赤褐色の透明な液体。空気中で盛んに発煙する。酸化剤・ニトロ化剤として使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐とう【発煙筒】

発煙剤を筒形の容器に詰めたもの。煙幕・信号などに使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】‥リウ‥

多量の三酸化硫黄を含む濃硫酸。空気中で盛んに発煙する。染料工業その他に利用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつ‐お【初麻】‥ヲ

その年初めて収穫した麻あさの繊維。一説に、「極尾」で、鳥の尾の中でいちばん長い尾。しだりお。万葉集14「山鳥の尾ろの―に鏡懸け」

はつ‐お【初緒】‥ヲ

桿秤さおばかりの第1の緒。最も軽いものをはかるのに用いる。

はつ‐お【初穂】‥ホ

⇒はつほ

はつ‐おい【初老】

40歳のこと。しょろう。浮世草子、浮世栄花一代男「身の程も早や―の浪たつ春をかさねし」

はつ‐おばな【初尾花】‥ヲ‥

秋に初めて穂の出た薄すすき。初花薄。万葉集15「秋萩の散らへる野辺の―」

はつ‐おもて【初表】

⇒しょおもて

はつ‐おり【初折】‥ヲリ

⇒しょおり

はつ‐おん【発音】

音を発すること。音を出すこと。特に、音声を発生調整する作用。

⇒はつおん‐きかん【発音器官】

⇒はつおん‐きごう【発音記号】

⇒はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】

⇒はつおん‐たい【発音体】

はつ‐おん【撥音】

日本語の語中または語尾にあって、1音節をなす鼻音。平仮名では「ん」、片仮名では「ン」で表す。

はつおん‐きかん【発音器官】‥クワン

①(vocal organ)言語の音を発音・調音する器官。調音器官。音声器官。

発音器官

口蓋垂

喉頭

声帯

②鳥・コオロギ・セミなどの鳴器をいう。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐きごう【発音記号】‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣に対して、現代の発音に規準を置く仮名遣。表音式仮名遣。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐たい【発音体】

みずから振動し音波の源となる物体。

⇒はつ‐おん【発音】

はつ‐おんびん【撥音便】

音便の一つ。おもに動詞活用語尾の「に」「び」「み」「り」が撥音になる音便。「飛びて」が「飛んで」に、「残りの雪」が「残んの雪」になる類。はねる音便。→音便

はっ‐か【八卦】‥クワ

⇒はっけ

はっ‐か【白化】ハククワ

①白くなること。

②〔生〕生物体が色素を失う現象。

㋐緑色植物でクロロフィル(葉緑素)の形成が阻害されて、葉などが白色または黄白色となること。日光・養分の欠乏、ウイルス感染などの原因による。黄白化。クロロシス。

㋑特に遺伝的原因による、体の一部あるいは全体の色素の欠失。動物でメラニン形成ができず、白子しろこになること。

はっ‐か【白禍】ハククワ

白色人種が世界に跋扈ばっこして、有色人種に加えられるというわざわい。白人禍。

はっ‐か【発火】‥クワ

①火を発すること。燃え出すこと。

②銃砲に実弾を用いず、火薬だけをこめて発射すること。「―演習」

③(→)「ほくち(火口)」に同じ。

⇒はっか‐ごうきん【発火合金】

⇒はっか‐せん【発火栓】

⇒はっか‐てん【発火点】

⇒はっか‐やく【発火薬】

はっ‐か【舶貨】ハククワ

外国から舶載して持って来た貨物。舶来品。

はっ‐か【薄荷】ハク‥

①シソ科の多年草。山地に自生するが、香料植物として北海道などで大規模に栽培。夏・秋に葉腋に淡紅紫色の唇形花を群生。茎・葉共に薄荷油の原料となり、香料および矯味矯臭薬となる。漢方で消炎・鎮痛・健胃剤とする。メグサ。ミント。〈日葡辞書〉

はっか

口蓋垂

喉頭

声帯

②鳥・コオロギ・セミなどの鳴器をいう。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐きごう【発音記号】‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣に対して、現代の発音に規準を置く仮名遣。表音式仮名遣。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐たい【発音体】

みずから振動し音波の源となる物体。

⇒はつ‐おん【発音】

はつ‐おんびん【撥音便】

音便の一つ。おもに動詞活用語尾の「に」「び」「み」「り」が撥音になる音便。「飛びて」が「飛んで」に、「残りの雪」が「残んの雪」になる類。はねる音便。→音便

はっ‐か【八卦】‥クワ

⇒はっけ

はっ‐か【白化】ハククワ

①白くなること。

②〔生〕生物体が色素を失う現象。

㋐緑色植物でクロロフィル(葉緑素)の形成が阻害されて、葉などが白色または黄白色となること。日光・養分の欠乏、ウイルス感染などの原因による。黄白化。クロロシス。

㋑特に遺伝的原因による、体の一部あるいは全体の色素の欠失。動物でメラニン形成ができず、白子しろこになること。

はっ‐か【白禍】ハククワ

白色人種が世界に跋扈ばっこして、有色人種に加えられるというわざわい。白人禍。

はっ‐か【発火】‥クワ

①火を発すること。燃え出すこと。

②銃砲に実弾を用いず、火薬だけをこめて発射すること。「―演習」

③(→)「ほくち(火口)」に同じ。

⇒はっか‐ごうきん【発火合金】

⇒はっか‐せん【発火栓】

⇒はっか‐てん【発火点】

⇒はっか‐やく【発火薬】

はっ‐か【舶貨】ハククワ

外国から舶載して持って来た貨物。舶来品。

はっ‐か【薄荷】ハク‥

①シソ科の多年草。山地に自生するが、香料植物として北海道などで大規模に栽培。夏・秋に葉腋に淡紅紫色の唇形花を群生。茎・葉共に薄荷油の原料となり、香料および矯味矯臭薬となる。漢方で消炎・鎮痛・健胃剤とする。メグサ。ミント。〈日葡辞書〉

はっか

②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。

③薄荷精・薄荷脳の略。

⇒はっか‐すい【薄荷水】

⇒はっか‐せい【薄荷精】

⇒はっか‐とう【薄荷糖】

⇒はっか‐のう【薄荷脳】

⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】

⇒はっか‐ゆ【薄荷油】

ハッカ【客家】

(Hakka)漢族の下位集団の一つ。中国の広東省を中心に南東部の諸省において、かつて華北から南下移住してきた漢族の子孫として、他の漢族や少数民族とは区別されてきた。独特の習俗を保ち、言語も独自の方言をなす。

⇒ハッカ‐ご【客家語】

はつか【僅か】

わずか。いささか。古今和歌集恋「はつかりの―に声を聞きしより」

はつ‐か【二十日】

①20の日数。

②月の20番目の日。

⇒はつか‐うさぎ【二十日兎】

⇒はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

⇒はつか‐きゅう【二十日灸】

⇒はつか‐ぐさ【二十日草】

⇒はつか‐しょうがつ【二十日正月】

⇒はつか‐だいこん【二十日大根】

⇒はつか‐だんご【二十日団子】

⇒はつか‐づき【二十日月】

⇒はつか‐ねずみ【二十日鼠】

⇒はつか‐ぼん【二十日盆】

⇒はつか‐よいやみ【二十日宵闇】

はつ‐が【発芽】

種子・珠芽・胞子などが適当な温度と水分とを得て芽を出すこと。めばえること。→出芽しゅつが

はつ‐が【発蛾】

蚕かいこが蛾となり繭まゆをやぶって出ること。

はつ‐が【発駕】

駕籠かごに乗って出立すること。また、貴人が出立すること。

ばっ‐か【幕下】バク‥

①張った幕の下。陣営。

②大将の唐名。

③将軍・大将軍の敬称。

④将軍の配下に属するもの。また、将軍のひざもと。

⑤家臣。家来。配下。

ハッカー【hacker アメリカ】

コンピューターに精通し、熱中している人。転じて、コンピューター‐システムに不法に侵入してプログラムやデータを破壊する人。→クラッカー3

はっ‐かい【八戒】

〔仏〕布薩ふさつの日、寺に出かけて一昼夜守る在家信者の八つの戒。五戒に、ゆったりとしたベッドに寝ないこと、装身具をつけず歌舞を見ないこと、昼すぎの食事をとらないこと、の三戒を加えたもの。八戒斎。八斎戒。八禁。

はっ‐かい【白海】ハク‥

(White Sea)ロシア北西部にある大湾。コラ半島に抱かれ、バレンツ海に通ずる。海域約9万平方キロメートル。ニシン・コマイなどの漁が盛ん。

はっ‐かい【発会】‥クワイ

①初めて会合を開くこと。また、会を組織して発足させること。「―式」

②取引所におけるその月最初の立会。初会。↔納会

はつ‐かい【初会】‥クワイ

新年になって初めての会合。

はつ‐がい【初買い】‥ガヒ

①1月2日、新年に入って初めて買物をすること。かいぞめ。〈[季]新年〉

②新年に初めて遊女を揚げて遊ぶこと。

はっかい‐さん【八海山】

新潟県南東部にある山。中ノ岳の西に位置し、越後三山の一つ。標高1778メートル。古来、信仰登山が盛ん。入道岳。

八海山(1)

提供:オフィス史朗

②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。

③薄荷精・薄荷脳の略。

⇒はっか‐すい【薄荷水】

⇒はっか‐せい【薄荷精】

⇒はっか‐とう【薄荷糖】

⇒はっか‐のう【薄荷脳】

⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】

⇒はっか‐ゆ【薄荷油】

ハッカ【客家】

(Hakka)漢族の下位集団の一つ。中国の広東省を中心に南東部の諸省において、かつて華北から南下移住してきた漢族の子孫として、他の漢族や少数民族とは区別されてきた。独特の習俗を保ち、言語も独自の方言をなす。

⇒ハッカ‐ご【客家語】

はつか【僅か】

わずか。いささか。古今和歌集恋「はつかりの―に声を聞きしより」

はつ‐か【二十日】

①20の日数。

②月の20番目の日。

⇒はつか‐うさぎ【二十日兎】

⇒はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

⇒はつか‐きゅう【二十日灸】

⇒はつか‐ぐさ【二十日草】

⇒はつか‐しょうがつ【二十日正月】

⇒はつか‐だいこん【二十日大根】

⇒はつか‐だんご【二十日団子】

⇒はつか‐づき【二十日月】

⇒はつか‐ねずみ【二十日鼠】

⇒はつか‐ぼん【二十日盆】

⇒はつか‐よいやみ【二十日宵闇】

はつ‐が【発芽】

種子・珠芽・胞子などが適当な温度と水分とを得て芽を出すこと。めばえること。→出芽しゅつが

はつ‐が【発蛾】

蚕かいこが蛾となり繭まゆをやぶって出ること。

はつ‐が【発駕】

駕籠かごに乗って出立すること。また、貴人が出立すること。

ばっ‐か【幕下】バク‥

①張った幕の下。陣営。

②大将の唐名。

③将軍・大将軍の敬称。

④将軍の配下に属するもの。また、将軍のひざもと。

⑤家臣。家来。配下。

ハッカー【hacker アメリカ】

コンピューターに精通し、熱中している人。転じて、コンピューター‐システムに不法に侵入してプログラムやデータを破壊する人。→クラッカー3

はっ‐かい【八戒】

〔仏〕布薩ふさつの日、寺に出かけて一昼夜守る在家信者の八つの戒。五戒に、ゆったりとしたベッドに寝ないこと、装身具をつけず歌舞を見ないこと、昼すぎの食事をとらないこと、の三戒を加えたもの。八戒斎。八斎戒。八禁。

はっ‐かい【白海】ハク‥

(White Sea)ロシア北西部にある大湾。コラ半島に抱かれ、バレンツ海に通ずる。海域約9万平方キロメートル。ニシン・コマイなどの漁が盛ん。

はっ‐かい【発会】‥クワイ

①初めて会合を開くこと。また、会を組織して発足させること。「―式」

②取引所におけるその月最初の立会。初会。↔納会

はつ‐かい【初会】‥クワイ

新年になって初めての会合。

はつ‐がい【初買い】‥ガヒ

①1月2日、新年に入って初めて買物をすること。かいぞめ。〈[季]新年〉

②新年に初めて遊女を揚げて遊ぶこと。

はっかい‐さん【八海山】

新潟県南東部にある山。中ノ岳の西に位置し、越後三山の一つ。標高1778メートル。古来、信仰登山が盛ん。入道岳。

八海山(1)

提供:オフィス史朗

八海山(2)

撮影:佐藤 尚

八海山(2)

撮影:佐藤 尚

はつ‐かいし【初懐紙】‥クワイ‥

年頭に初めて懐紙に記した連句。

はつかいち【廿日市】

広島市の南西部、広島湾西岸にある市。もと市場町で、山陽道の宿場町。広島市の衛星都市。人口11万6千。

はつか‐うさぎ【二十日兎】

ナキウサギの別称。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

陰暦1月20日または10月20日に行なった恵比須講えびすこうのこと。→十日戎とおかえびす。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がお【初顔】‥ガホ

①(→)「初顔合せ」2に同じ。

②会合などの初めての参加者。

はつ‐かおあわせ【初顔合せ】‥カホアハセ

①(顔合せ12を強調した語)初めて面会または会合をすること。「新会員の―」

②相撲で、初めて対戦すること。はつがお。「横綱との―で金星をあげる」

はつ‐かがみ【初鏡】

新年に、女子が初めて鏡に向かって化粧すること。初化粧。〈[季]新年〉

はつか‐きゅう【二十日灸】‥キウ

正月20日、新年になって初めて灸をすえる行事。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐きょう【八花鏡】‥クワキヤウ

唐鏡の一種。周縁が8弁の花のように円弧をつらねた形になっているもの。→八稜鏡

八花鏡

はつ‐かいし【初懐紙】‥クワイ‥

年頭に初めて懐紙に記した連句。

はつかいち【廿日市】

広島市の南西部、広島湾西岸にある市。もと市場町で、山陽道の宿場町。広島市の衛星都市。人口11万6千。

はつか‐うさぎ【二十日兎】

ナキウサギの別称。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

陰暦1月20日または10月20日に行なった恵比須講えびすこうのこと。→十日戎とおかえびす。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がお【初顔】‥ガホ

①(→)「初顔合せ」2に同じ。

②会合などの初めての参加者。

はつ‐かおあわせ【初顔合せ】‥カホアハセ

①(顔合せ12を強調した語)初めて面会または会合をすること。「新会員の―」

②相撲で、初めて対戦すること。はつがお。「横綱との―で金星をあげる」

はつ‐かがみ【初鏡】

新年に、女子が初めて鏡に向かって化粧すること。初化粧。〈[季]新年〉

はつか‐きゅう【二十日灸】‥キウ

正月20日、新年になって初めて灸をすえる行事。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐きょう【八花鏡】‥クワキヤウ

唐鏡の一種。周縁が8弁の花のように円弧をつらねた形になっているもの。→八稜鏡

八花鏡

はっ‐かく【八角】

①八つの角のある形。八角形。

②中国料理の香辛料。ダイウイキョウの蒴果さくかを乾したもので、ふつう8個の袋果が放射状に集まる。英語名スターアニス。

⇒はっかく‐どう【八角堂】

はっ‐かく【発覚】

罪悪・陰謀または秘密のあらわれること。露見。「悪事が―する」

ばっ‐かく【麦角】バク‥

①麦類その他イネ科植物の子房に寄生した麦角菌が作る菌核。かつおぶし形で、穂に角が生えたように見える。長さは1〜2センチメートルで、外面暗紫色。

②1から製した劇薬。アルカロイドを含み、子宮筋を収縮させる作用がある。

⇒ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】

⇒ばっかく‐きん【麦角菌】

⇒ばっかく‐びょう【麦角病】

ばっ‐かく【幕閣】バク‥

幕府行政の首脳部。また、その構成員。

ばつ‐がく【末学】

⇒まつがく

ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】バク‥

(→)麦角1をクロロホルムで浸出して得た赤褐色の粘稠ねんちゅうエキス。子宮収縮剤・子宮止血剤などに用いる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

ばっかく‐きん【麦角菌】バク‥

子嚢菌類に属する菌。麦角を生ずる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はつか‐ぐさ【二十日草】

牡丹ぼたんの異称。

⇒はつ‐か【二十日】

はっかく‐どう【八角堂】‥ダウ

八角形に建てた仏堂。法隆寺の夢殿、興福寺の北円堂・南円堂など。

⇒はっ‐かく【八角】

ばっかく‐びょう【麦角病】バク‥ビヤウ

ムギ類などイネ科植物の病害。麦角菌の感染により、穂に麦角が出現する。含有するアルカロイドが食物に混入すると中毒を起こす。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はっ‐かけ【掃掛】ハキ‥

(ハキカケの転)刀の刃文の沸にえが細かく裂けて、地の方に向かって掃き目のような短い線があるもの。

はっ‐かけ【歯っ欠け】

(ハカケの促音化)歯の欠け落ちていること。また、その人。浮世風呂2「―でもおまへのお世話にやアなりやせヱん」

はっ‐かけ【八掛】

(身頃の裾に4布、衽おくみに2布、襟先に2布、合わせて八つに裁って用いるからいう)衣服の裾裏につける布地。もと上方語で、江戸では吉原のみの称呼であった。すそまわし。

ハッカ‐ご【客家語】

中国語の一方言。国内漢民族の5パーセント近くが使用し、広東・福建・四川・江西・湖南・広西・台湾など分布は広域。東南アジアなど客家系華人の間でも広く使用。

⇒ハッカ【客家】

はっか‐ごうきん【発火合金】‥クワガフ‥

摩擦によって火花を生じる合金。鉄とセリウムなどとの合金で、ライターの石などに使用される。

⇒はっ‐か【発火】

ばっかし【許】

〔助詞〕

バカリの転。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「恨んで―居りました」

はつか‐しょうがつ【二十日正月】‥シヤウグワツ

正月20日。正月の祝い納めとして業を休んだ。骨正月。〈[季]新年〉

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がしら【発頭】

漢字の頭かしらの一つ。「発」「登」などの頭の「癶」の称。

バッカス【Bacchus】

ギリシア神話の酒の神、ディオニュソスの別名。

はっか‐すい【薄荷水】ハク‥

①粗く刻んだ薄荷の葉を蒸留してとった液。

②薄荷油に水を加えたもの。矯味矯臭薬や健胃・駆風・含嗽がんそう・罨法あんぽうに用いる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつ‐がすみ【初霞】

新年になって野山にたなびく霞。にいがすみ。〈[季]新年〉

はつ‐かぜ【初風】

①その季節の初めに吹く風。特に初秋の風をいう。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「わがせこが衣の裾を吹き返しうらめづらしき秋の―」

②元日に吹く風。〈[季]新年〉

はっか‐せい【薄荷精】ハク‥

薄荷油とアルコールとを混合した無色透明の液。健胃・駆風剤。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐せん【発火栓】‥クワ‥

(→)点火プラグに同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はつか‐だいこん【二十日大根】

ダイコンの一変種。明治初年ヨーロッパから渡来。四季随時に播種し、20〜30日で食用となる。根は小形、形・色はさまざまだが、根が丸く赤色のものが普通で、赤丸二十日大根(ラディッシュ)という。多くサラダに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐だんご【二十日団子】

二十日正月に祝って食う小豆の団子。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がつお【初鰹】‥ガツヲ

陰暦4月頃、一番早くとれる走りのカツオ。美味で、珍重される。初松魚。〈[季]夏〉。「目には青葉山ほととぎす―」(素堂)

はつか‐づき【二十日月】

陰暦20日の月。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐てん【発火点】‥クワ‥

①空気中で物質を次第に加熱する時、自ら発火して燃焼を始める最低温度。普通、引火点より高い。条件や測定法によって異なる。例えば、木材ではセ氏約400度。着火点。

②事件の起こるきっかけ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ

砂糖を煮固め、薄荷の香味を加えて製した菓子。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ねずみ【二十日鼠】

ネズミの一種。頭胴長7センチメートル、尾長5センチメートルくらい。野生種は背面黒褐色または赤褐色。世界中に分布し、家鼠の一種となっているが、本来は草原性で、畑地に多い。実験用に飼育した系統はマウスと呼ばれ、医学などの研究に重要。名は成長が早いからといわれる。→南京ナンキン鼠→舞鼠まいねずみ。

ハツカネズミ

撮影:小宮輝之

はっ‐かく【八角】

①八つの角のある形。八角形。

②中国料理の香辛料。ダイウイキョウの蒴果さくかを乾したもので、ふつう8個の袋果が放射状に集まる。英語名スターアニス。

⇒はっかく‐どう【八角堂】

はっ‐かく【発覚】

罪悪・陰謀または秘密のあらわれること。露見。「悪事が―する」

ばっ‐かく【麦角】バク‥

①麦類その他イネ科植物の子房に寄生した麦角菌が作る菌核。かつおぶし形で、穂に角が生えたように見える。長さは1〜2センチメートルで、外面暗紫色。

②1から製した劇薬。アルカロイドを含み、子宮筋を収縮させる作用がある。

⇒ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】

⇒ばっかく‐きん【麦角菌】

⇒ばっかく‐びょう【麦角病】

ばっ‐かく【幕閣】バク‥

幕府行政の首脳部。また、その構成員。

ばつ‐がく【末学】

⇒まつがく

ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】バク‥

(→)麦角1をクロロホルムで浸出して得た赤褐色の粘稠ねんちゅうエキス。子宮収縮剤・子宮止血剤などに用いる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

ばっかく‐きん【麦角菌】バク‥

子嚢菌類に属する菌。麦角を生ずる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はつか‐ぐさ【二十日草】

牡丹ぼたんの異称。

⇒はつ‐か【二十日】

はっかく‐どう【八角堂】‥ダウ

八角形に建てた仏堂。法隆寺の夢殿、興福寺の北円堂・南円堂など。

⇒はっ‐かく【八角】

ばっかく‐びょう【麦角病】バク‥ビヤウ

ムギ類などイネ科植物の病害。麦角菌の感染により、穂に麦角が出現する。含有するアルカロイドが食物に混入すると中毒を起こす。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はっ‐かけ【掃掛】ハキ‥

(ハキカケの転)刀の刃文の沸にえが細かく裂けて、地の方に向かって掃き目のような短い線があるもの。

はっ‐かけ【歯っ欠け】

(ハカケの促音化)歯の欠け落ちていること。また、その人。浮世風呂2「―でもおまへのお世話にやアなりやせヱん」

はっ‐かけ【八掛】

(身頃の裾に4布、衽おくみに2布、襟先に2布、合わせて八つに裁って用いるからいう)衣服の裾裏につける布地。もと上方語で、江戸では吉原のみの称呼であった。すそまわし。

ハッカ‐ご【客家語】

中国語の一方言。国内漢民族の5パーセント近くが使用し、広東・福建・四川・江西・湖南・広西・台湾など分布は広域。東南アジアなど客家系華人の間でも広く使用。

⇒ハッカ【客家】

はっか‐ごうきん【発火合金】‥クワガフ‥

摩擦によって火花を生じる合金。鉄とセリウムなどとの合金で、ライターの石などに使用される。

⇒はっ‐か【発火】

ばっかし【許】

〔助詞〕

バカリの転。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「恨んで―居りました」

はつか‐しょうがつ【二十日正月】‥シヤウグワツ

正月20日。正月の祝い納めとして業を休んだ。骨正月。〈[季]新年〉

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がしら【発頭】

漢字の頭かしらの一つ。「発」「登」などの頭の「癶」の称。

バッカス【Bacchus】

ギリシア神話の酒の神、ディオニュソスの別名。

はっか‐すい【薄荷水】ハク‥

①粗く刻んだ薄荷の葉を蒸留してとった液。

②薄荷油に水を加えたもの。矯味矯臭薬や健胃・駆風・含嗽がんそう・罨法あんぽうに用いる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつ‐がすみ【初霞】

新年になって野山にたなびく霞。にいがすみ。〈[季]新年〉

はつ‐かぜ【初風】

①その季節の初めに吹く風。特に初秋の風をいう。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「わがせこが衣の裾を吹き返しうらめづらしき秋の―」

②元日に吹く風。〈[季]新年〉

はっか‐せい【薄荷精】ハク‥

薄荷油とアルコールとを混合した無色透明の液。健胃・駆風剤。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐せん【発火栓】‥クワ‥

(→)点火プラグに同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はつか‐だいこん【二十日大根】

ダイコンの一変種。明治初年ヨーロッパから渡来。四季随時に播種し、20〜30日で食用となる。根は小形、形・色はさまざまだが、根が丸く赤色のものが普通で、赤丸二十日大根(ラディッシュ)という。多くサラダに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐だんご【二十日団子】

二十日正月に祝って食う小豆の団子。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がつお【初鰹】‥ガツヲ

陰暦4月頃、一番早くとれる走りのカツオ。美味で、珍重される。初松魚。〈[季]夏〉。「目には青葉山ほととぎす―」(素堂)

はつか‐づき【二十日月】

陰暦20日の月。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐てん【発火点】‥クワ‥

①空気中で物質を次第に加熱する時、自ら発火して燃焼を始める最低温度。普通、引火点より高い。条件や測定法によって異なる。例えば、木材ではセ氏約400度。着火点。

②事件の起こるきっかけ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ

砂糖を煮固め、薄荷の香味を加えて製した菓子。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ねずみ【二十日鼠】

ネズミの一種。頭胴長7センチメートル、尾長5センチメートルくらい。野生種は背面黒褐色または赤褐色。世界中に分布し、家鼠の一種となっているが、本来は草原性で、畑地に多い。実験用に飼育した系統はマウスと呼ばれ、医学などの研究に重要。名は成長が早いからといわれる。→南京ナンキン鼠→舞鼠まいねずみ。

ハツカネズミ

撮影:小宮輝之

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ

薄荷油の固形成分。無色針状の結晶で、浸透性の香気がある。薬用。メントール。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥

巻タバコのパイプに似たものに薄荷をつめたもの。吸って香りを味わう。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ぼん【二十日盆】

(東北地方で)旧暦7月20日。この日、門火を焚いて握り飯あるいは餅を焼いて食い、男女の藁人形を焼く。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がま【初釜】

正月最初に行う茶事。〈[季]新年〉

はつ‐かまど【初竈】

元日、はじめてかまどに火を入れること。〈[季]新年〉

はつ‐かみ【初髪】

新年に女子が初めて髪を結いあげること。また、その髪。〈[季]新年〉

はつ‐がみなり【初雷】

その年に初めて鳴る雷。はつらい。

はっか‐やく【発火薬】‥クワ‥

(→)起爆薬に同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥

薄荷の葉を乾燥・水蒸気蒸留して得た精油。主成分はメントール。無色透明または帯黄色。揮発性で芳香と辛味がある。清涼剤・香料となる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐よいやみ【二十日宵闇】‥ヨヒ‥

陰暦20日の、宵の間だけ月が出ず闇であること。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がらす【初烏】

元日、特にその早朝に鳴く烏。めでたいものとされる。〈[季]新年〉

はつ‐かり【初刈り】

①その年初めて稲などを刈ること。夫木和歌抄12「―の稲のほのかに鳴く鹿を」

②新年などに初めて髪を刈ること。

はつ‐かり【初狩】

その年の猟期に入って初めてする狩猟。初猟。

⇒はつかり‐ごろも【初狩衣】

はつ‐かり【初雁】

秋に、北方から初めて渡ってくる雁。〈[季]秋〉。万葉集8「九月ながつきのその―のつかひにも」

ばっかり【許り】

〔助詞〕

バカリの促音化。

はつ‐かりがね【初雁が音・初雁金】

①初雁の声。古今和歌集秋「秋風に―ぞ聞ゆなる」

②(→)初雁に同じ。狂言、鴈雁金「毎年御嘉例として―を捧げまする」

はつかり‐ごろも【初狩衣】

初狩に着る着物。

⇒はつ‐かり【初狩】

バッカル【Backal ドイツ】

(Backe(頬)から出た語)内服しないで、口にふくみ口中の粘膜から吸収させる錠剤。ホルモン剤などに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ

薄荷油の固形成分。無色針状の結晶で、浸透性の香気がある。薬用。メントール。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥

巻タバコのパイプに似たものに薄荷をつめたもの。吸って香りを味わう。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ぼん【二十日盆】

(東北地方で)旧暦7月20日。この日、門火を焚いて握り飯あるいは餅を焼いて食い、男女の藁人形を焼く。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がま【初釜】

正月最初に行う茶事。〈[季]新年〉

はつ‐かまど【初竈】

元日、はじめてかまどに火を入れること。〈[季]新年〉

はつ‐かみ【初髪】

新年に女子が初めて髪を結いあげること。また、その髪。〈[季]新年〉

はつ‐がみなり【初雷】

その年に初めて鳴る雷。はつらい。

はっか‐やく【発火薬】‥クワ‥

(→)起爆薬に同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥

薄荷の葉を乾燥・水蒸気蒸留して得た精油。主成分はメントール。無色透明または帯黄色。揮発性で芳香と辛味がある。清涼剤・香料となる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐よいやみ【二十日宵闇】‥ヨヒ‥

陰暦20日の、宵の間だけ月が出ず闇であること。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がらす【初烏】

元日、特にその早朝に鳴く烏。めでたいものとされる。〈[季]新年〉

はつ‐かり【初刈り】

①その年初めて稲などを刈ること。夫木和歌抄12「―の稲のほのかに鳴く鹿を」

②新年などに初めて髪を刈ること。

はつ‐かり【初狩】

その年の猟期に入って初めてする狩猟。初猟。

⇒はつかり‐ごろも【初狩衣】

はつ‐かり【初雁】

秋に、北方から初めて渡ってくる雁。〈[季]秋〉。万葉集8「九月ながつきのその―のつかひにも」

ばっかり【許り】

〔助詞〕

バカリの促音化。

はつ‐かりがね【初雁が音・初雁金】

①初雁の声。古今和歌集秋「秋風に―ぞ聞ゆなる」

②(→)初雁に同じ。狂言、鴈雁金「毎年御嘉例として―を捧げまする」

はつかり‐ごろも【初狩衣】

初狩に着る着物。

⇒はつ‐かり【初狩】

バッカル【Backal ドイツ】

(Backe(頬)から出た語)内服しないで、口にふくみ口中の粘膜から吸収させる錠剤。ホルモン剤などに用いる。

③(「パチンコ」と書く)前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技。

ぱちん‐どめ【ぱちん留】

女の帯留の一種。ぱちんと音がしてしまる留金具をつけたもの。

⇒ぱちん

はっ

〔感〕

①急に笑う声。

②意外に感じたり、驚いたり、あるいは急に思いついたりした時に発する声。

③主人・長上に対してかしこまって答える応答の声。「―、承知いたしました」

はつ【初】

①はじめてであること。最初。「―の登場」「お―」

②(接頭語的に)その人・物事にとってはじめてであること。その年・季節にとって最初であること。「―舞台」「―詣で」「―がつお」

はつ【発】

(呉音はホツ)

①出立すること。たつこと。「午前7時―の電車」↔着。

②弾丸などを数える語。また、攻撃・行動などの回数を数える語。「1―くらう」

③発動機の略。

ハツ

(heartの転訛)牛・豚・鶏などの心臓。もつ焼きにする。

は・つ【果つ】

〔自下二〕

⇒はてる(下一)

は・つ【泊つ】

〔自下二〕

船が港に着いてとまる。碇泊する。万葉集15「秋さらば吾が船―・てむ」

ばつ

罰点ばってんのこと。

ばつ

(場都合の略という)

①その場の都合・調子。他人に対する具合。

②つじつま。

⇒ばつが悪い

⇒ばつを合わせる

ばつ【跋】

①著書や書画の巻・冊の末尾にしるす文。あとがき。跋文。↔序。

②くくり。おわり。結末。人情本、春色玉襷「まア貴君の御了簡で―はどうお付けなさるつもりです」

ばつ【罰】

(慣用音)罪またはあやまちのある者に科する懲らしめ。しおき。今昔物語集1「必ず―を蒙らむ」。「―として掃除をさせる」→ばち(罰)

ばつ【閥】

①家門の資格。いえがら。

②出身や利害を共にする者が団結して結成する排他的な集団。「社内に―をつくる」

バツ【Batu】

⇒バトゥ

はつ‐あかね【初茜】

元日の朝の、茜色に染まった空。〈[季]新年〉

はつ‐あかり【初明り】

元日のあけぼのの光。〈[季]新年〉

はつ‐あき【初秋】

秋のはじめ。孟秋もうしゅう。しょしゅう。〈[季]秋〉。宇津保物語初秋「今日―と告ぐるなるべし」

⇒はつあき‐かぜ【初秋風】

⇒はつあき‐ぎり【初秋霧】

はつあき‐かぜ【初秋風】

初秋の頃に吹く風。万葉集20「―涼しき夕べ解かむとそ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつあき‐ぎり【初秋霧】

初秋の頃にたつ霧。拾遺和歌集秋「―の立ちへだつらむ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつ‐あきない【初商い】‥アキナヒ

新年になって初めてのあきない。はつうり。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐あさ【初朝】

元日の朝。元朝。元旦。

はつ‐あつさ【初暑さ】

初夏の暑さ。浄瑠璃、女殺油地獄「卯月半ばの―」

はつ‐あらし【初嵐】

陰暦7月末から8月半ばにかけて、強い風がはじめて吹くこと。〈[季]秋〉

はつ‐あられ【初霰】

その冬初めて降る霰。〈[季]冬〉

はつ‐あわせ【初袷】‥アハセ

その年初めて袷を着ること。

はつ‐あん【発案】

①(計画などを)新しく考え出すこと。「―者」

②議案を提出すること。ほつあん。

⇒はつあん‐けん【発案権】

はつあん‐けん【発案権】

議案を提出する権限。日本の国会では、法律案については政府および両院議員、予算案については政府が有する。

⇒はつ‐あん【発案】

はつ‐い【初亥】‥ヰ

正月初の亥の日。この日、摩利支天に詣でる。

はつ‐い【発意】

思いつくこと。考え出すこと。発案。ほつい。「住民の―による投票」

はつ‐いく【発育】

そだつこと。発生成育すること。成長。「―不全」

はつ‐いち【初市】

年が明けて、初めて開く市。一般に正月2日。〈[季]新年〉

ばつ‐いち

(×印が一つ付いている意。多く片仮名で書く)一度離婚経験があることを冗談めかしていう語。

はつい‐ぼし【室宿】ハツヰ‥

二十八宿の一つ。ペガスス座の中央部。室しつ。

はつ‐いろ【初色】

①年頃の、美しい娘。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その但馬屋の―に、立つや浮名の濡草鞋」

②初めての恋。はつこい。浄瑠璃、吉野忠信「九条の町の仮臥かりぶしと、いつ―や染めなして」

はつ‐いん【発引】

(「引」は柩車の前に取り付けてあるひもを引く意)葬式のとき、棺を墓地へ送り出すこと。

はつ‐う【初卯】

正月初の卯の日。

⇒はつう‐もうで【初卯詣で】

はつ‐うぐいす【初鶯】‥ウグヒス

その年の春、初めて鳴く鶯。〈[季]春〉

はつ‐うし【初丑】

夏の土用の最初の丑の日。この日、鰻うなぎを食い、牛を川で洗う。また丑湯といって、湯をわかして入浴する。→丑の日

はつ‐うま【初午】

2月の初の午の日。京都の伏見稲荷大社の神が降りた日がこの日であったといい、全国で稲荷社を祭る。この日を蚕や牛馬の祭日とする風習もある。〈[季]春〉。今昔物語集28「きさらぎの―の日は」

初午

撮影:関戸 勇

③(「パチンコ」と書く)前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技。

ぱちん‐どめ【ぱちん留】

女の帯留の一種。ぱちんと音がしてしまる留金具をつけたもの。

⇒ぱちん

はっ

〔感〕

①急に笑う声。

②意外に感じたり、驚いたり、あるいは急に思いついたりした時に発する声。

③主人・長上に対してかしこまって答える応答の声。「―、承知いたしました」

はつ【初】

①はじめてであること。最初。「―の登場」「お―」

②(接頭語的に)その人・物事にとってはじめてであること。その年・季節にとって最初であること。「―舞台」「―詣で」「―がつお」

はつ【発】

(呉音はホツ)

①出立すること。たつこと。「午前7時―の電車」↔着。

②弾丸などを数える語。また、攻撃・行動などの回数を数える語。「1―くらう」

③発動機の略。

ハツ

(heartの転訛)牛・豚・鶏などの心臓。もつ焼きにする。

は・つ【果つ】

〔自下二〕

⇒はてる(下一)

は・つ【泊つ】

〔自下二〕

船が港に着いてとまる。碇泊する。万葉集15「秋さらば吾が船―・てむ」

ばつ

罰点ばってんのこと。

ばつ

(場都合の略という)

①その場の都合・調子。他人に対する具合。

②つじつま。

⇒ばつが悪い

⇒ばつを合わせる

ばつ【跋】

①著書や書画の巻・冊の末尾にしるす文。あとがき。跋文。↔序。

②くくり。おわり。結末。人情本、春色玉襷「まア貴君の御了簡で―はどうお付けなさるつもりです」

ばつ【罰】

(慣用音)罪またはあやまちのある者に科する懲らしめ。しおき。今昔物語集1「必ず―を蒙らむ」。「―として掃除をさせる」→ばち(罰)

ばつ【閥】

①家門の資格。いえがら。

②出身や利害を共にする者が団結して結成する排他的な集団。「社内に―をつくる」

バツ【Batu】

⇒バトゥ

はつ‐あかね【初茜】

元日の朝の、茜色に染まった空。〈[季]新年〉

はつ‐あかり【初明り】

元日のあけぼのの光。〈[季]新年〉

はつ‐あき【初秋】

秋のはじめ。孟秋もうしゅう。しょしゅう。〈[季]秋〉。宇津保物語初秋「今日―と告ぐるなるべし」

⇒はつあき‐かぜ【初秋風】

⇒はつあき‐ぎり【初秋霧】

はつあき‐かぜ【初秋風】

初秋の頃に吹く風。万葉集20「―涼しき夕べ解かむとそ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつあき‐ぎり【初秋霧】

初秋の頃にたつ霧。拾遺和歌集秋「―の立ちへだつらむ」

⇒はつ‐あき【初秋】

はつ‐あきない【初商い】‥アキナヒ

新年になって初めてのあきない。はつうり。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐あさ【初朝】

元日の朝。元朝。元旦。

はつ‐あつさ【初暑さ】

初夏の暑さ。浄瑠璃、女殺油地獄「卯月半ばの―」

はつ‐あらし【初嵐】

陰暦7月末から8月半ばにかけて、強い風がはじめて吹くこと。〈[季]秋〉

はつ‐あられ【初霰】

その冬初めて降る霰。〈[季]冬〉

はつ‐あわせ【初袷】‥アハセ

その年初めて袷を着ること。

はつ‐あん【発案】

①(計画などを)新しく考え出すこと。「―者」

②議案を提出すること。ほつあん。

⇒はつあん‐けん【発案権】

はつあん‐けん【発案権】

議案を提出する権限。日本の国会では、法律案については政府および両院議員、予算案については政府が有する。

⇒はつ‐あん【発案】

はつ‐い【初亥】‥ヰ

正月初の亥の日。この日、摩利支天に詣でる。

はつ‐い【発意】

思いつくこと。考え出すこと。発案。ほつい。「住民の―による投票」

はつ‐いく【発育】

そだつこと。発生成育すること。成長。「―不全」

はつ‐いち【初市】

年が明けて、初めて開く市。一般に正月2日。〈[季]新年〉

ばつ‐いち

(×印が一つ付いている意。多く片仮名で書く)一度離婚経験があることを冗談めかしていう語。

はつい‐ぼし【室宿】ハツヰ‥

二十八宿の一つ。ペガスス座の中央部。室しつ。

はつ‐いろ【初色】

①年頃の、美しい娘。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その但馬屋の―に、立つや浮名の濡草鞋」

②初めての恋。はつこい。浄瑠璃、吉野忠信「九条の町の仮臥かりぶしと、いつ―や染めなして」

はつ‐いん【発引】

(「引」は柩車の前に取り付けてあるひもを引く意)葬式のとき、棺を墓地へ送り出すこと。

はつ‐う【初卯】

正月初の卯の日。

⇒はつう‐もうで【初卯詣で】

はつ‐うぐいす【初鶯】‥ウグヒス

その年の春、初めて鳴く鶯。〈[季]春〉

はつ‐うし【初丑】

夏の土用の最初の丑の日。この日、鰻うなぎを食い、牛を川で洗う。また丑湯といって、湯をわかして入浴する。→丑の日

はつ‐うま【初午】

2月の初の午の日。京都の伏見稲荷大社の神が降りた日がこの日であったといい、全国で稲荷社を祭る。この日を蚕や牛馬の祭日とする風習もある。〈[季]春〉。今昔物語集28「きさらぎの―の日は」

初午

撮影:関戸 勇

はつう‐もうで【初卯詣で】‥マウデ

正月の初卯に神社に参詣すること。大阪では住吉神社、京都では上賀茂神社、東京では亀戸の妙義神社などが代表的。卯の札という神符を受ける。〈[季]新年〉

⇒はつ‐う【初卯】

はつ‐うら【初裏】

⇒しょうら

はつ‐うり【初売り】

新年初めての売出し。はつあきない。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐え【極枝】

①はてのえだ。末の枝。ほつえ。

②子孫のこと。

は‐づえ【羽杖】‥ヅヱ

鷹が羽をひろげて鷹匠の拳をおさえるようにすること。〈日葡辞書〉

ばつ‐えい【末裔】

子孫。末葉。末孫。後裔。まつえい。

はつ‐えき【発駅】

列車・電車または貨物などが発する駅。↔着駅

はつ‐えびす【初戎・初恵比須】

(→)十日戎とおかえびすに同じ。〈[季]新年〉

はつ‐えん【発煙】

煙を出すこと。

⇒はつえん‐ざい【発煙剤】

⇒はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】

⇒はつえん‐とう【発煙筒】

⇒はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】

はつえん‐ざい【発煙剤】

煙を出すために用いる薬剤。黄燐・三酸化硫黄・四塩化チタンなどの類。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】‥セウ‥

二酸化窒素を多量に含んだ濃硝酸。黄色または赤褐色の透明な液体。空気中で盛んに発煙する。酸化剤・ニトロ化剤として使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐とう【発煙筒】

発煙剤を筒形の容器に詰めたもの。煙幕・信号などに使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】‥リウ‥

多量の三酸化硫黄を含む濃硫酸。空気中で盛んに発煙する。染料工業その他に利用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつ‐お【初麻】‥ヲ

その年初めて収穫した麻あさの繊維。一説に、「極尾」で、鳥の尾の中でいちばん長い尾。しだりお。万葉集14「山鳥の尾ろの―に鏡懸け」

はつ‐お【初緒】‥ヲ

桿秤さおばかりの第1の緒。最も軽いものをはかるのに用いる。

はつ‐お【初穂】‥ホ

⇒はつほ

はつ‐おい【初老】

40歳のこと。しょろう。浮世草子、浮世栄花一代男「身の程も早や―の浪たつ春をかさねし」

はつ‐おばな【初尾花】‥ヲ‥

秋に初めて穂の出た薄すすき。初花薄。万葉集15「秋萩の散らへる野辺の―」

はつ‐おもて【初表】

⇒しょおもて

はつ‐おり【初折】‥ヲリ

⇒しょおり

はつ‐おん【発音】

音を発すること。音を出すこと。特に、音声を発生調整する作用。

⇒はつおん‐きかん【発音器官】

⇒はつおん‐きごう【発音記号】

⇒はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】

⇒はつおん‐たい【発音体】

はつ‐おん【撥音】

日本語の語中または語尾にあって、1音節をなす鼻音。平仮名では「ん」、片仮名では「ン」で表す。

はつおん‐きかん【発音器官】‥クワン

①(vocal organ)言語の音を発音・調音する器官。調音器官。音声器官。

発音器官

はつう‐もうで【初卯詣で】‥マウデ

正月の初卯に神社に参詣すること。大阪では住吉神社、京都では上賀茂神社、東京では亀戸の妙義神社などが代表的。卯の札という神符を受ける。〈[季]新年〉

⇒はつ‐う【初卯】

はつ‐うら【初裏】

⇒しょうら

はつ‐うり【初売り】

新年初めての売出し。はつあきない。うりぞめ。〈[季]新年〉

はつ‐え【極枝】

①はてのえだ。末の枝。ほつえ。

②子孫のこと。

は‐づえ【羽杖】‥ヅヱ

鷹が羽をひろげて鷹匠の拳をおさえるようにすること。〈日葡辞書〉

ばつ‐えい【末裔】

子孫。末葉。末孫。後裔。まつえい。

はつ‐えき【発駅】

列車・電車または貨物などが発する駅。↔着駅

はつ‐えびす【初戎・初恵比須】

(→)十日戎とおかえびすに同じ。〈[季]新年〉

はつ‐えん【発煙】

煙を出すこと。

⇒はつえん‐ざい【発煙剤】

⇒はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】

⇒はつえん‐とう【発煙筒】

⇒はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】

はつえん‐ざい【発煙剤】

煙を出すために用いる薬剤。黄燐・三酸化硫黄・四塩化チタンなどの類。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐しょうさん【発煙硝酸】‥セウ‥

二酸化窒素を多量に含んだ濃硝酸。黄色または赤褐色の透明な液体。空気中で盛んに発煙する。酸化剤・ニトロ化剤として使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐とう【発煙筒】

発煙剤を筒形の容器に詰めたもの。煙幕・信号などに使用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつえん‐りゅうさん【発煙硫酸】‥リウ‥

多量の三酸化硫黄を含む濃硫酸。空気中で盛んに発煙する。染料工業その他に利用。

⇒はつ‐えん【発煙】

はつ‐お【初麻】‥ヲ

その年初めて収穫した麻あさの繊維。一説に、「極尾」で、鳥の尾の中でいちばん長い尾。しだりお。万葉集14「山鳥の尾ろの―に鏡懸け」

はつ‐お【初緒】‥ヲ

桿秤さおばかりの第1の緒。最も軽いものをはかるのに用いる。

はつ‐お【初穂】‥ホ

⇒はつほ

はつ‐おい【初老】

40歳のこと。しょろう。浮世草子、浮世栄花一代男「身の程も早や―の浪たつ春をかさねし」

はつ‐おばな【初尾花】‥ヲ‥

秋に初めて穂の出た薄すすき。初花薄。万葉集15「秋萩の散らへる野辺の―」

はつ‐おもて【初表】

⇒しょおもて

はつ‐おり【初折】‥ヲリ

⇒しょおり

はつ‐おん【発音】

音を発すること。音を出すこと。特に、音声を発生調整する作用。

⇒はつおん‐きかん【発音器官】

⇒はつおん‐きごう【発音記号】

⇒はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】

⇒はつおん‐たい【発音体】

はつ‐おん【撥音】

日本語の語中または語尾にあって、1音節をなす鼻音。平仮名では「ん」、片仮名では「ン」で表す。

はつおん‐きかん【発音器官】‥クワン

①(vocal organ)言語の音を発音・調音する器官。調音器官。音声器官。

発音器官

口蓋垂

喉頭

声帯

②鳥・コオロギ・セミなどの鳴器をいう。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐きごう【発音記号】‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣に対して、現代の発音に規準を置く仮名遣。表音式仮名遣。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐たい【発音体】

みずから振動し音波の源となる物体。

⇒はつ‐おん【発音】

はつ‐おんびん【撥音便】

音便の一つ。おもに動詞活用語尾の「に」「び」「み」「り」が撥音になる音便。「飛びて」が「飛んで」に、「残りの雪」が「残んの雪」になる類。はねる音便。→音便

はっ‐か【八卦】‥クワ

⇒はっけ

はっ‐か【白化】ハククワ

①白くなること。

②〔生〕生物体が色素を失う現象。

㋐緑色植物でクロロフィル(葉緑素)の形成が阻害されて、葉などが白色または黄白色となること。日光・養分の欠乏、ウイルス感染などの原因による。黄白化。クロロシス。

㋑特に遺伝的原因による、体の一部あるいは全体の色素の欠失。動物でメラニン形成ができず、白子しろこになること。

はっ‐か【白禍】ハククワ

白色人種が世界に跋扈ばっこして、有色人種に加えられるというわざわい。白人禍。

はっ‐か【発火】‥クワ

①火を発すること。燃え出すこと。

②銃砲に実弾を用いず、火薬だけをこめて発射すること。「―演習」

③(→)「ほくち(火口)」に同じ。

⇒はっか‐ごうきん【発火合金】

⇒はっか‐せん【発火栓】

⇒はっか‐てん【発火点】

⇒はっか‐やく【発火薬】

はっ‐か【舶貨】ハククワ

外国から舶載して持って来た貨物。舶来品。

はっ‐か【薄荷】ハク‥

①シソ科の多年草。山地に自生するが、香料植物として北海道などで大規模に栽培。夏・秋に葉腋に淡紅紫色の唇形花を群生。茎・葉共に薄荷油の原料となり、香料および矯味矯臭薬となる。漢方で消炎・鎮痛・健胃剤とする。メグサ。ミント。〈日葡辞書〉

はっか

口蓋垂

喉頭

声帯

②鳥・コオロギ・セミなどの鳴器をいう。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐きごう【発音記号】‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおんしき‐かなづかい【発音式仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣に対して、現代の発音に規準を置く仮名遣。表音式仮名遣。

⇒はつ‐おん【発音】

はつおん‐たい【発音体】

みずから振動し音波の源となる物体。

⇒はつ‐おん【発音】

はつ‐おんびん【撥音便】

音便の一つ。おもに動詞活用語尾の「に」「び」「み」「り」が撥音になる音便。「飛びて」が「飛んで」に、「残りの雪」が「残んの雪」になる類。はねる音便。→音便

はっ‐か【八卦】‥クワ

⇒はっけ

はっ‐か【白化】ハククワ

①白くなること。

②〔生〕生物体が色素を失う現象。

㋐緑色植物でクロロフィル(葉緑素)の形成が阻害されて、葉などが白色または黄白色となること。日光・養分の欠乏、ウイルス感染などの原因による。黄白化。クロロシス。

㋑特に遺伝的原因による、体の一部あるいは全体の色素の欠失。動物でメラニン形成ができず、白子しろこになること。

はっ‐か【白禍】ハククワ

白色人種が世界に跋扈ばっこして、有色人種に加えられるというわざわい。白人禍。

はっ‐か【発火】‥クワ

①火を発すること。燃え出すこと。

②銃砲に実弾を用いず、火薬だけをこめて発射すること。「―演習」

③(→)「ほくち(火口)」に同じ。

⇒はっか‐ごうきん【発火合金】

⇒はっか‐せん【発火栓】

⇒はっか‐てん【発火点】

⇒はっか‐やく【発火薬】

はっ‐か【舶貨】ハククワ

外国から舶載して持って来た貨物。舶来品。

はっ‐か【薄荷】ハク‥

①シソ科の多年草。山地に自生するが、香料植物として北海道などで大規模に栽培。夏・秋に葉腋に淡紅紫色の唇形花を群生。茎・葉共に薄荷油の原料となり、香料および矯味矯臭薬となる。漢方で消炎・鎮痛・健胃剤とする。メグサ。ミント。〈日葡辞書〉

はっか

②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。

③薄荷精・薄荷脳の略。

⇒はっか‐すい【薄荷水】

⇒はっか‐せい【薄荷精】

⇒はっか‐とう【薄荷糖】

⇒はっか‐のう【薄荷脳】

⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】

⇒はっか‐ゆ【薄荷油】

ハッカ【客家】

(Hakka)漢族の下位集団の一つ。中国の広東省を中心に南東部の諸省において、かつて華北から南下移住してきた漢族の子孫として、他の漢族や少数民族とは区別されてきた。独特の習俗を保ち、言語も独自の方言をなす。

⇒ハッカ‐ご【客家語】

はつか【僅か】

わずか。いささか。古今和歌集恋「はつかりの―に声を聞きしより」

はつ‐か【二十日】

①20の日数。

②月の20番目の日。

⇒はつか‐うさぎ【二十日兎】

⇒はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

⇒はつか‐きゅう【二十日灸】

⇒はつか‐ぐさ【二十日草】

⇒はつか‐しょうがつ【二十日正月】

⇒はつか‐だいこん【二十日大根】

⇒はつか‐だんご【二十日団子】

⇒はつか‐づき【二十日月】

⇒はつか‐ねずみ【二十日鼠】

⇒はつか‐ぼん【二十日盆】

⇒はつか‐よいやみ【二十日宵闇】

はつ‐が【発芽】

種子・珠芽・胞子などが適当な温度と水分とを得て芽を出すこと。めばえること。→出芽しゅつが

はつ‐が【発蛾】

蚕かいこが蛾となり繭まゆをやぶって出ること。

はつ‐が【発駕】

駕籠かごに乗って出立すること。また、貴人が出立すること。

ばっ‐か【幕下】バク‥

①張った幕の下。陣営。

②大将の唐名。

③将軍・大将軍の敬称。

④将軍の配下に属するもの。また、将軍のひざもと。

⑤家臣。家来。配下。

ハッカー【hacker アメリカ】

コンピューターに精通し、熱中している人。転じて、コンピューター‐システムに不法に侵入してプログラムやデータを破壊する人。→クラッカー3

はっ‐かい【八戒】

〔仏〕布薩ふさつの日、寺に出かけて一昼夜守る在家信者の八つの戒。五戒に、ゆったりとしたベッドに寝ないこと、装身具をつけず歌舞を見ないこと、昼すぎの食事をとらないこと、の三戒を加えたもの。八戒斎。八斎戒。八禁。

はっ‐かい【白海】ハク‥

(White Sea)ロシア北西部にある大湾。コラ半島に抱かれ、バレンツ海に通ずる。海域約9万平方キロメートル。ニシン・コマイなどの漁が盛ん。

はっ‐かい【発会】‥クワイ

①初めて会合を開くこと。また、会を組織して発足させること。「―式」

②取引所におけるその月最初の立会。初会。↔納会

はつ‐かい【初会】‥クワイ

新年になって初めての会合。

はつ‐がい【初買い】‥ガヒ

①1月2日、新年に入って初めて買物をすること。かいぞめ。〈[季]新年〉

②新年に初めて遊女を揚げて遊ぶこと。

はっかい‐さん【八海山】

新潟県南東部にある山。中ノ岳の西に位置し、越後三山の一つ。標高1778メートル。古来、信仰登山が盛ん。入道岳。

八海山(1)

提供:オフィス史朗

②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。

③薄荷精・薄荷脳の略。

⇒はっか‐すい【薄荷水】

⇒はっか‐せい【薄荷精】

⇒はっか‐とう【薄荷糖】

⇒はっか‐のう【薄荷脳】

⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】

⇒はっか‐ゆ【薄荷油】

ハッカ【客家】

(Hakka)漢族の下位集団の一つ。中国の広東省を中心に南東部の諸省において、かつて華北から南下移住してきた漢族の子孫として、他の漢族や少数民族とは区別されてきた。独特の習俗を保ち、言語も独自の方言をなす。

⇒ハッカ‐ご【客家語】

はつか【僅か】

わずか。いささか。古今和歌集恋「はつかりの―に声を聞きしより」

はつ‐か【二十日】

①20の日数。

②月の20番目の日。

⇒はつか‐うさぎ【二十日兎】

⇒はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

⇒はつか‐きゅう【二十日灸】

⇒はつか‐ぐさ【二十日草】

⇒はつか‐しょうがつ【二十日正月】

⇒はつか‐だいこん【二十日大根】

⇒はつか‐だんご【二十日団子】

⇒はつか‐づき【二十日月】

⇒はつか‐ねずみ【二十日鼠】

⇒はつか‐ぼん【二十日盆】

⇒はつか‐よいやみ【二十日宵闇】

はつ‐が【発芽】

種子・珠芽・胞子などが適当な温度と水分とを得て芽を出すこと。めばえること。→出芽しゅつが

はつ‐が【発蛾】

蚕かいこが蛾となり繭まゆをやぶって出ること。

はつ‐が【発駕】

駕籠かごに乗って出立すること。また、貴人が出立すること。

ばっ‐か【幕下】バク‥

①張った幕の下。陣営。

②大将の唐名。

③将軍・大将軍の敬称。

④将軍の配下に属するもの。また、将軍のひざもと。

⑤家臣。家来。配下。

ハッカー【hacker アメリカ】

コンピューターに精通し、熱中している人。転じて、コンピューター‐システムに不法に侵入してプログラムやデータを破壊する人。→クラッカー3

はっ‐かい【八戒】

〔仏〕布薩ふさつの日、寺に出かけて一昼夜守る在家信者の八つの戒。五戒に、ゆったりとしたベッドに寝ないこと、装身具をつけず歌舞を見ないこと、昼すぎの食事をとらないこと、の三戒を加えたもの。八戒斎。八斎戒。八禁。

はっ‐かい【白海】ハク‥

(White Sea)ロシア北西部にある大湾。コラ半島に抱かれ、バレンツ海に通ずる。海域約9万平方キロメートル。ニシン・コマイなどの漁が盛ん。

はっ‐かい【発会】‥クワイ

①初めて会合を開くこと。また、会を組織して発足させること。「―式」

②取引所におけるその月最初の立会。初会。↔納会

はつ‐かい【初会】‥クワイ

新年になって初めての会合。

はつ‐がい【初買い】‥ガヒ

①1月2日、新年に入って初めて買物をすること。かいぞめ。〈[季]新年〉

②新年に初めて遊女を揚げて遊ぶこと。

はっかい‐さん【八海山】

新潟県南東部にある山。中ノ岳の西に位置し、越後三山の一つ。標高1778メートル。古来、信仰登山が盛ん。入道岳。

八海山(1)

提供:オフィス史朗

八海山(2)

撮影:佐藤 尚

八海山(2)

撮影:佐藤 尚

はつ‐かいし【初懐紙】‥クワイ‥

年頭に初めて懐紙に記した連句。

はつかいち【廿日市】

広島市の南西部、広島湾西岸にある市。もと市場町で、山陽道の宿場町。広島市の衛星都市。人口11万6千。

はつか‐うさぎ【二十日兎】

ナキウサギの別称。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

陰暦1月20日または10月20日に行なった恵比須講えびすこうのこと。→十日戎とおかえびす。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がお【初顔】‥ガホ

①(→)「初顔合せ」2に同じ。

②会合などの初めての参加者。

はつ‐かおあわせ【初顔合せ】‥カホアハセ

①(顔合せ12を強調した語)初めて面会または会合をすること。「新会員の―」

②相撲で、初めて対戦すること。はつがお。「横綱との―で金星をあげる」

はつ‐かがみ【初鏡】

新年に、女子が初めて鏡に向かって化粧すること。初化粧。〈[季]新年〉

はつか‐きゅう【二十日灸】‥キウ

正月20日、新年になって初めて灸をすえる行事。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐きょう【八花鏡】‥クワキヤウ

唐鏡の一種。周縁が8弁の花のように円弧をつらねた形になっているもの。→八稜鏡

八花鏡

はつ‐かいし【初懐紙】‥クワイ‥

年頭に初めて懐紙に記した連句。

はつかいち【廿日市】

広島市の南西部、広島湾西岸にある市。もと市場町で、山陽道の宿場町。広島市の衛星都市。人口11万6千。

はつか‐うさぎ【二十日兎】

ナキウサギの別称。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐えびす【二十日夷・二十日恵比須】

陰暦1月20日または10月20日に行なった恵比須講えびすこうのこと。→十日戎とおかえびす。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がお【初顔】‥ガホ

①(→)「初顔合せ」2に同じ。

②会合などの初めての参加者。

はつ‐かおあわせ【初顔合せ】‥カホアハセ

①(顔合せ12を強調した語)初めて面会または会合をすること。「新会員の―」

②相撲で、初めて対戦すること。はつがお。「横綱との―で金星をあげる」

はつ‐かがみ【初鏡】

新年に、女子が初めて鏡に向かって化粧すること。初化粧。〈[季]新年〉

はつか‐きゅう【二十日灸】‥キウ

正月20日、新年になって初めて灸をすえる行事。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐きょう【八花鏡】‥クワキヤウ

唐鏡の一種。周縁が8弁の花のように円弧をつらねた形になっているもの。→八稜鏡

八花鏡

はっ‐かく【八角】

①八つの角のある形。八角形。

②中国料理の香辛料。ダイウイキョウの蒴果さくかを乾したもので、ふつう8個の袋果が放射状に集まる。英語名スターアニス。

⇒はっかく‐どう【八角堂】

はっ‐かく【発覚】

罪悪・陰謀または秘密のあらわれること。露見。「悪事が―する」

ばっ‐かく【麦角】バク‥

①麦類その他イネ科植物の子房に寄生した麦角菌が作る菌核。かつおぶし形で、穂に角が生えたように見える。長さは1〜2センチメートルで、外面暗紫色。

②1から製した劇薬。アルカロイドを含み、子宮筋を収縮させる作用がある。

⇒ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】

⇒ばっかく‐きん【麦角菌】

⇒ばっかく‐びょう【麦角病】

ばっ‐かく【幕閣】バク‥

幕府行政の首脳部。また、その構成員。

ばつ‐がく【末学】

⇒まつがく

ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】バク‥

(→)麦角1をクロロホルムで浸出して得た赤褐色の粘稠ねんちゅうエキス。子宮収縮剤・子宮止血剤などに用いる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

ばっかく‐きん【麦角菌】バク‥

子嚢菌類に属する菌。麦角を生ずる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はつか‐ぐさ【二十日草】

牡丹ぼたんの異称。

⇒はつ‐か【二十日】

はっかく‐どう【八角堂】‥ダウ

八角形に建てた仏堂。法隆寺の夢殿、興福寺の北円堂・南円堂など。

⇒はっ‐かく【八角】

ばっかく‐びょう【麦角病】バク‥ビヤウ

ムギ類などイネ科植物の病害。麦角菌の感染により、穂に麦角が出現する。含有するアルカロイドが食物に混入すると中毒を起こす。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はっ‐かけ【掃掛】ハキ‥

(ハキカケの転)刀の刃文の沸にえが細かく裂けて、地の方に向かって掃き目のような短い線があるもの。

はっ‐かけ【歯っ欠け】

(ハカケの促音化)歯の欠け落ちていること。また、その人。浮世風呂2「―でもおまへのお世話にやアなりやせヱん」

はっ‐かけ【八掛】

(身頃の裾に4布、衽おくみに2布、襟先に2布、合わせて八つに裁って用いるからいう)衣服の裾裏につける布地。もと上方語で、江戸では吉原のみの称呼であった。すそまわし。

ハッカ‐ご【客家語】

中国語の一方言。国内漢民族の5パーセント近くが使用し、広東・福建・四川・江西・湖南・広西・台湾など分布は広域。東南アジアなど客家系華人の間でも広く使用。

⇒ハッカ【客家】

はっか‐ごうきん【発火合金】‥クワガフ‥

摩擦によって火花を生じる合金。鉄とセリウムなどとの合金で、ライターの石などに使用される。

⇒はっ‐か【発火】

ばっかし【許】

〔助詞〕

バカリの転。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「恨んで―居りました」

はつか‐しょうがつ【二十日正月】‥シヤウグワツ

正月20日。正月の祝い納めとして業を休んだ。骨正月。〈[季]新年〉

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がしら【発頭】

漢字の頭かしらの一つ。「発」「登」などの頭の「癶」の称。

バッカス【Bacchus】

ギリシア神話の酒の神、ディオニュソスの別名。

はっか‐すい【薄荷水】ハク‥

①粗く刻んだ薄荷の葉を蒸留してとった液。

②薄荷油に水を加えたもの。矯味矯臭薬や健胃・駆風・含嗽がんそう・罨法あんぽうに用いる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつ‐がすみ【初霞】

新年になって野山にたなびく霞。にいがすみ。〈[季]新年〉

はつ‐かぜ【初風】

①その季節の初めに吹く風。特に初秋の風をいう。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「わがせこが衣の裾を吹き返しうらめづらしき秋の―」

②元日に吹く風。〈[季]新年〉

はっか‐せい【薄荷精】ハク‥

薄荷油とアルコールとを混合した無色透明の液。健胃・駆風剤。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐せん【発火栓】‥クワ‥

(→)点火プラグに同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はつか‐だいこん【二十日大根】

ダイコンの一変種。明治初年ヨーロッパから渡来。四季随時に播種し、20〜30日で食用となる。根は小形、形・色はさまざまだが、根が丸く赤色のものが普通で、赤丸二十日大根(ラディッシュ)という。多くサラダに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐だんご【二十日団子】

二十日正月に祝って食う小豆の団子。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がつお【初鰹】‥ガツヲ

陰暦4月頃、一番早くとれる走りのカツオ。美味で、珍重される。初松魚。〈[季]夏〉。「目には青葉山ほととぎす―」(素堂)

はつか‐づき【二十日月】

陰暦20日の月。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐てん【発火点】‥クワ‥

①空気中で物質を次第に加熱する時、自ら発火して燃焼を始める最低温度。普通、引火点より高い。条件や測定法によって異なる。例えば、木材ではセ氏約400度。着火点。

②事件の起こるきっかけ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ

砂糖を煮固め、薄荷の香味を加えて製した菓子。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ねずみ【二十日鼠】

ネズミの一種。頭胴長7センチメートル、尾長5センチメートルくらい。野生種は背面黒褐色または赤褐色。世界中に分布し、家鼠の一種となっているが、本来は草原性で、畑地に多い。実験用に飼育した系統はマウスと呼ばれ、医学などの研究に重要。名は成長が早いからといわれる。→南京ナンキン鼠→舞鼠まいねずみ。

ハツカネズミ

撮影:小宮輝之

はっ‐かく【八角】

①八つの角のある形。八角形。

②中国料理の香辛料。ダイウイキョウの蒴果さくかを乾したもので、ふつう8個の袋果が放射状に集まる。英語名スターアニス。

⇒はっかく‐どう【八角堂】

はっ‐かく【発覚】

罪悪・陰謀または秘密のあらわれること。露見。「悪事が―する」

ばっ‐かく【麦角】バク‥

①麦類その他イネ科植物の子房に寄生した麦角菌が作る菌核。かつおぶし形で、穂に角が生えたように見える。長さは1〜2センチメートルで、外面暗紫色。

②1から製した劇薬。アルカロイドを含み、子宮筋を収縮させる作用がある。

⇒ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】

⇒ばっかく‐きん【麦角菌】

⇒ばっかく‐びょう【麦角病】

ばっ‐かく【幕閣】バク‥

幕府行政の首脳部。また、その構成員。

ばつ‐がく【末学】

⇒まつがく

ばっかく‐エキス【麦角越幾斯】バク‥

(→)麦角1をクロロホルムで浸出して得た赤褐色の粘稠ねんちゅうエキス。子宮収縮剤・子宮止血剤などに用いる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

ばっかく‐きん【麦角菌】バク‥

子嚢菌類に属する菌。麦角を生ずる。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はつか‐ぐさ【二十日草】

牡丹ぼたんの異称。

⇒はつ‐か【二十日】

はっかく‐どう【八角堂】‥ダウ

八角形に建てた仏堂。法隆寺の夢殿、興福寺の北円堂・南円堂など。

⇒はっ‐かく【八角】

ばっかく‐びょう【麦角病】バク‥ビヤウ

ムギ類などイネ科植物の病害。麦角菌の感染により、穂に麦角が出現する。含有するアルカロイドが食物に混入すると中毒を起こす。

⇒ばっ‐かく【麦角】

はっ‐かけ【掃掛】ハキ‥

(ハキカケの転)刀の刃文の沸にえが細かく裂けて、地の方に向かって掃き目のような短い線があるもの。

はっ‐かけ【歯っ欠け】

(ハカケの促音化)歯の欠け落ちていること。また、その人。浮世風呂2「―でもおまへのお世話にやアなりやせヱん」

はっ‐かけ【八掛】

(身頃の裾に4布、衽おくみに2布、襟先に2布、合わせて八つに裁って用いるからいう)衣服の裾裏につける布地。もと上方語で、江戸では吉原のみの称呼であった。すそまわし。

ハッカ‐ご【客家語】

中国語の一方言。国内漢民族の5パーセント近くが使用し、広東・福建・四川・江西・湖南・広西・台湾など分布は広域。東南アジアなど客家系華人の間でも広く使用。

⇒ハッカ【客家】

はっか‐ごうきん【発火合金】‥クワガフ‥

摩擦によって火花を生じる合金。鉄とセリウムなどとの合金で、ライターの石などに使用される。

⇒はっ‐か【発火】

ばっかし【許】

〔助詞〕

バカリの転。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「恨んで―居りました」

はつか‐しょうがつ【二十日正月】‥シヤウグワツ

正月20日。正月の祝い納めとして業を休んだ。骨正月。〈[季]新年〉

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がしら【発頭】

漢字の頭かしらの一つ。「発」「登」などの頭の「癶」の称。

バッカス【Bacchus】

ギリシア神話の酒の神、ディオニュソスの別名。

はっか‐すい【薄荷水】ハク‥

①粗く刻んだ薄荷の葉を蒸留してとった液。

②薄荷油に水を加えたもの。矯味矯臭薬や健胃・駆風・含嗽がんそう・罨法あんぽうに用いる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつ‐がすみ【初霞】

新年になって野山にたなびく霞。にいがすみ。〈[季]新年〉

はつ‐かぜ【初風】

①その季節の初めに吹く風。特に初秋の風をいう。〈[季]秋〉。古今和歌集秋「わがせこが衣の裾を吹き返しうらめづらしき秋の―」

②元日に吹く風。〈[季]新年〉

はっか‐せい【薄荷精】ハク‥

薄荷油とアルコールとを混合した無色透明の液。健胃・駆風剤。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐せん【発火栓】‥クワ‥

(→)点火プラグに同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はつか‐だいこん【二十日大根】

ダイコンの一変種。明治初年ヨーロッパから渡来。四季随時に播種し、20〜30日で食用となる。根は小形、形・色はさまざまだが、根が丸く赤色のものが普通で、赤丸二十日大根(ラディッシュ)という。多くサラダに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はつか‐だんご【二十日団子】

二十日正月に祝って食う小豆の団子。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がつお【初鰹】‥ガツヲ

陰暦4月頃、一番早くとれる走りのカツオ。美味で、珍重される。初松魚。〈[季]夏〉。「目には青葉山ほととぎす―」(素堂)

はつか‐づき【二十日月】

陰暦20日の月。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐てん【発火点】‥クワ‥

①空気中で物質を次第に加熱する時、自ら発火して燃焼を始める最低温度。普通、引火点より高い。条件や測定法によって異なる。例えば、木材ではセ氏約400度。着火点。

②事件の起こるきっかけ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ

砂糖を煮固め、薄荷の香味を加えて製した菓子。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ねずみ【二十日鼠】

ネズミの一種。頭胴長7センチメートル、尾長5センチメートルくらい。野生種は背面黒褐色または赤褐色。世界中に分布し、家鼠の一種となっているが、本来は草原性で、畑地に多い。実験用に飼育した系統はマウスと呼ばれ、医学などの研究に重要。名は成長が早いからといわれる。→南京ナンキン鼠→舞鼠まいねずみ。

ハツカネズミ

撮影:小宮輝之

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ

薄荷油の固形成分。無色針状の結晶で、浸透性の香気がある。薬用。メントール。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥

巻タバコのパイプに似たものに薄荷をつめたもの。吸って香りを味わう。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ぼん【二十日盆】

(東北地方で)旧暦7月20日。この日、門火を焚いて握り飯あるいは餅を焼いて食い、男女の藁人形を焼く。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がま【初釜】

正月最初に行う茶事。〈[季]新年〉

はつ‐かまど【初竈】

元日、はじめてかまどに火を入れること。〈[季]新年〉

はつ‐かみ【初髪】

新年に女子が初めて髪を結いあげること。また、その髪。〈[季]新年〉

はつ‐がみなり【初雷】

その年に初めて鳴る雷。はつらい。

はっか‐やく【発火薬】‥クワ‥

(→)起爆薬に同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥

薄荷の葉を乾燥・水蒸気蒸留して得た精油。主成分はメントール。無色透明または帯黄色。揮発性で芳香と辛味がある。清涼剤・香料となる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐よいやみ【二十日宵闇】‥ヨヒ‥

陰暦20日の、宵の間だけ月が出ず闇であること。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がらす【初烏】

元日、特にその早朝に鳴く烏。めでたいものとされる。〈[季]新年〉

はつ‐かり【初刈り】

①その年初めて稲などを刈ること。夫木和歌抄12「―の稲のほのかに鳴く鹿を」

②新年などに初めて髪を刈ること。

はつ‐かり【初狩】

その年の猟期に入って初めてする狩猟。初猟。

⇒はつかり‐ごろも【初狩衣】

はつ‐かり【初雁】

秋に、北方から初めて渡ってくる雁。〈[季]秋〉。万葉集8「九月ながつきのその―のつかひにも」

ばっかり【許り】

〔助詞〕

バカリの促音化。

はつ‐かりがね【初雁が音・初雁金】

①初雁の声。古今和歌集秋「秋風に―ぞ聞ゆなる」

②(→)初雁に同じ。狂言、鴈雁金「毎年御嘉例として―を捧げまする」

はつかり‐ごろも【初狩衣】

初狩に着る着物。

⇒はつ‐かり【初狩】

バッカル【Backal ドイツ】

(Backe(頬)から出た語)内服しないで、口にふくみ口中の粘膜から吸収させる錠剤。ホルモン剤などに用いる。

⇒はつ‐か【二十日】

はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ

薄荷油の固形成分。無色針状の結晶で、浸透性の香気がある。薬用。メントール。

⇒はっ‐か【薄荷】

はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥

巻タバコのパイプに似たものに薄荷をつめたもの。吸って香りを味わう。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐ぼん【二十日盆】

(東北地方で)旧暦7月20日。この日、門火を焚いて握り飯あるいは餅を焼いて食い、男女の藁人形を焼く。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がま【初釜】

正月最初に行う茶事。〈[季]新年〉

はつ‐かまど【初竈】

元日、はじめてかまどに火を入れること。〈[季]新年〉

はつ‐かみ【初髪】

新年に女子が初めて髪を結いあげること。また、その髪。〈[季]新年〉

はつ‐がみなり【初雷】

その年に初めて鳴る雷。はつらい。

はっか‐やく【発火薬】‥クワ‥

(→)起爆薬に同じ。

⇒はっ‐か【発火】

はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥

薄荷の葉を乾燥・水蒸気蒸留して得た精油。主成分はメントール。無色透明または帯黄色。揮発性で芳香と辛味がある。清涼剤・香料となる。

⇒はっ‐か【薄荷】

はつか‐よいやみ【二十日宵闇】‥ヨヒ‥

陰暦20日の、宵の間だけ月が出ず闇であること。

⇒はつ‐か【二十日】

はつ‐がらす【初烏】

元日、特にその早朝に鳴く烏。めでたいものとされる。〈[季]新年〉

はつ‐かり【初刈り】

①その年初めて稲などを刈ること。夫木和歌抄12「―の稲のほのかに鳴く鹿を」

②新年などに初めて髪を刈ること。

はつ‐かり【初狩】

その年の猟期に入って初めてする狩猟。初猟。

⇒はつかり‐ごろも【初狩衣】

はつ‐かり【初雁】

秋に、北方から初めて渡ってくる雁。〈[季]秋〉。万葉集8「九月ながつきのその―のつかひにも」

ばっかり【許り】

〔助詞〕

バカリの促音化。

はつ‐かりがね【初雁が音・初雁金】

①初雁の声。古今和歌集秋「秋風に―ぞ聞ゆなる」

②(→)初雁に同じ。狂言、鴈雁金「毎年御嘉例として―を捧げまする」

はつかり‐ごろも【初狩衣】

初狩に着る着物。

⇒はつ‐かり【初狩】

バッカル【Backal ドイツ】

(Backe(頬)から出た語)内服しないで、口にふくみ口中の粘膜から吸収させる錠剤。ホルモン剤などに用いる。

広辞苑 ページ 15850 での【○鉢を開く】単語。