複数辞典一括検索+![]()

![]()

○刃を拾うはをひろう🔗⭐🔉

○刃を拾うはをひろう

内曇砥うちぐもりとの砥汁をつけながら刃文はもんに従って刃を擦こすることをいう。

⇒は【刃】

はん【反】

(呉音はホン)

①反切はんせつの略。「東は徳紅の―」

②〔哲〕アンチテーゼ。

→たん(段・反)

はん【半】

①2分の1。なかば。問はず語り「御簾、それも―にあげて」↔全。

②不完全。「―殺し」

③ほとんどそのさまであること。「―病人」

④2で割り切れない数。奇数。〈日葡辞書〉↔丁ちょう。

⑤太閤検地以前の地積の単位。1段の2分の1、すなわち180歩。半歩はんぶ。→大→小

はん【犯】

(呉音はボン)

①法・おきて・戒律などを破ること。おかすこと。また、その人。

②刑を受けた回数をかぞえる語。「前科3―」

はん【汎】

(英語のpanに当てる)全体にわたる意。「―太平洋会議」

はん【判】

(慣用音はバン)

①見分けること。優劣・可否を定めること。源氏物語絵合「所々の―ども心もとなき折々に」

②しるし。わりふ。花押かおう。印鑑。今昔物語集29「其の時に父、其の瓜取りたる児ちごを不孝ふきょうして、此の人々の―を取るなりけり」。「―を押す」

③紙・書籍などの大きさ。ばん。「A5―」「菊判きくばん」

⇒判で押したよう

はん【阪】

大阪の略。

はん【板】

(慣用音はバン)

①いた。「アルミ―」

②(「版」に通用)印刷のために彫ったいた。はんぎ。「―に刻む」

はん【版】

①印刷のために文字などを彫った板。「―を彫ほる」

②印刷して書物をつくること。「―を重ねる」

③何回改版したかを表す語。「第6―」

④対象や様式を特定した出版である意を表す語。「都内―」

→へん(版)

はん【班】

組み分け。団体の構成員を小区分したもの。「―に分ける」

はん【般】

同等の事柄。物事の種類。「武芸十八般ぶげいじゅうはっぱん」

はん【販】

販売の略。

はん【斑】

まだら。ぶち。

はん【煩】

(呉音はボン)

わずらわしいこと。「―に堪えず」「―をいとわず」

はん【範】

きまった型。てほん。「―を示す」

⇒範を垂れる

はん【繁】

多くてわずらわしいこと。↔簡

はん【藩】

①江戸時代の大名の領地・組織・構成員などの総称。「―を立てる」

②1868年(明治1)旧幕府領に府・県を置いたのに対して、旧大名領を呼んだ公称。「知―事」

ハン【汗・khan】

韃靼だったん・モンゴル・トルコなど北方遊牧民の君主の称号。カン(汗)。可汗かがん・かかん。

ハン【恨】

(朝鮮語han)韓国民衆の被抑圧の歴史が培った苦難・孤立・絶望の集合的感情。課せられた不当な仕打ち、不正義への奥深い怒りの感情。

はん

〔接尾〕

(「さん」の転)人名などの下に添える敬称。さん。主に関西地方で使う。「旦那―」

ばん【塙】

姓氏の一つ。

⇒ばん‐だんえもん【塙団右衛門】

ばん【伴】

姓氏の一つ。

⇒ばん‐こうけい【伴蒿蹊】

⇒ばん‐じゅんざぶろう【伴淳三郎】

⇒ばん‐のぶとも【伴信友】

ばん【晩】

ゆうべ。ひぐれ。宵よい。日没後、人がまだ寝ずにいるような夜の初めの方。さらに広く、夜全体を指すこともある。「朝から―まで」

ばん【番】

(交替で勤務する人々の集まりの意)

①順にたがいに入れ替わること。また、入れ替わってする役目。今昔物語集11「―を結びて、此の経を守り」。「今度は君の―だ」

②見張ること。見張る人。竹取物語「女どもを―にをりて守らす」。「―をする」

③(多数備えて番号を付けておく意から)常用の粗末なものに冠する語。「―茶」

④順序。等級。「―外」

⑤つがい。組合せ。「結びの一―」

⑥舞曲の数を数える語。

ばん【蛮・蕃】

四夷の一つ。南方のえびす。一般に、文化未開の民族。

ばん【播】

(慣用音。漢音はハ)播磨国はりまのくにの略。

ばん【幡】

仏・菩薩や法要の場を荘厳しょうごん供養する旗。普通、三角形の幡頭と幡身・幡手・幡足より成り、布・金銅などで作る。

幡

撮影:関戸 勇

ばん【盤】

①食物を盛る器。おおざら。はち。

②平たい台。平たい器具。丸い皿状のもの。「基―」

③碁・将棋などの勝負の段階。「終―戦」

ばん【磐】

磐城国いわきのくにの略。「―越」

ばん【鷭】

ツル目クイナ科の鳥。大きさはハトぐらい。全身灰黒色で下尾筒の両側は白い。嘴くちばしの基部に前額を覆う赤い肉質の額板がある。池沼の草の間や水田にすみ、よく泳ぐ。日本には夏鳥として渡来するが、少数は冬も留まる。本種に似て大形のオオバンは額板・嘴が蒼白色。〈[季]夏〉

バン

撮影:小宮輝之

ばん【盤】

①食物を盛る器。おおざら。はち。

②平たい台。平たい器具。丸い皿状のもの。「基―」

③碁・将棋などの勝負の段階。「終―戦」

ばん【磐】

磐城国いわきのくにの略。「―越」

ばん【鷭】

ツル目クイナ科の鳥。大きさはハトぐらい。全身灰黒色で下尾筒の両側は白い。嘴くちばしの基部に前額を覆う赤い肉質の額板がある。池沼の草の間や水田にすみ、よく泳ぐ。日本には夏鳥として渡来するが、少数は冬も留まる。本種に似て大形のオオバンは額板・嘴が蒼白色。〈[季]夏〉

バン

撮影:小宮輝之

バン【van】

貨物を運搬する有蓋の自動車。一般には箱型。

バン【VAN】

(value-added network)付加価値通信網。情報の提供、高速通信、情報交換など多くのサービスを付加したネットワーク。

ばん【万】

〔副〕

①十分。まったく。ばんばん。「―遺漏なきよう」

②どうしても。何とも。「―やむをえない場合」

→まん(万)

パン【幇・

バン【van】

貨物を運搬する有蓋の自動車。一般には箱型。

バン【VAN】

(value-added network)付加価値通信網。情報の提供、高速通信、情報交換など多くのサービスを付加したネットワーク。

ばん【万】

〔副〕

①十分。まったく。ばんばん。「―遺漏なきよう」

②どうしても。何とも。「―やむをえない場合」

→まん(万)

パン【幇・ 】

(中国語)中国で、経済的活動を中心とする互助的な団体。同業者によって組織される商業幇・手工業幇などと、同郷出身者によって組織されるものとがあり、また秘密結社を指す場合もある。

パン【pan】

①手なべ。平なべ。「フライ‐―」

②撮影機を左右または上下にゆっくり振って撮影する方法。パノラマ撮影。

③「すべての」の意。汎はん。「―‐アメリカニズム」

パン【Pan】

ギリシア神話の牧畜の神。山羊の脚・角・髭をもつ醜男で、葦笛を吹き歌舞を好む。牧羊神。

パン【pão ポルトガル・麺麭・麪包】

①小麦粉(またはライ麦その他の穀粉)を主材料とし、これに水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品。天草本伊曾保物語「―を持つて来て、犬に食はせて」

②転じて、生活の糧かて。「人は―のみにて生くる者にあらず」

ばん‐あ【晩鴉】

夕方ねぐらに帰るカラス。

はん‐あい【汎愛】

差別なくひろく愛すること。はくあい。

⇒はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

ばん‐あい【晩靄】

夕暮に立つもや。ゆうもや。

はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

(Philanthropismus ドイツ)18世紀のドイツで、人類愛に基づいて児童をひろく愛護しようとして起こった教育運動の主張。ルソー著「エミール」の自由主義教育観を基礎とし、バゼドー(J. B. Basedow1724〜1790)をその祖とする。

⇒はん‐あい【汎愛】

はん‐アジア‐しゅぎ【汎アジア主義】

(Pan-Asianism)アジア諸民族が大同団結して植民地的または半植民地的状態を脱却しようとする国際政治上の立場。

はん‐あたり【半当り】

網漁の舟子は病気をしても当初は一人前の配当を貰うが、一定期日を超えると半人前の配当になること。

ばん‐あつ【盤圧】

坑道や採掘場の天井・側壁・床などに作用する岩盤の圧力。

パン‐アフリカニズム【Pan-Africanism】

アフリカの統一を推進するアフリカ諸国の思想と運動。汎アフリカ主義。

パン‐アメリカニズム【Pan-Americanism】

南北アメリカ大陸の諸国がその繁栄と平和のために互いに団結しようとする立場。汎米主義。→汎米会議

はん‐アラブ‐しゅぎ【汎アラブ主義】

(Pan-Arabism)アラブ民族の統一を目指す思想と運動。

バン‐アレン‐たい【バンアレン帯】

(→)放射線帯に同じ。アメリカの物理学者ヴァン=アレン(J. A. Van Allen1914〜2006)が人工衛星による測定から発見したことに由来する呼称。

はん‐い【犯意】

罪を犯す意思。事前に罪を犯すことを意識すること。

はん‐い【版位】‥ヰ

⇒へんに

はん‐い【叛意】

そむこうとする意思。叛心。

はん‐い【班位】‥ヰ

①くらい。等位。階級。

②順位。順序。

はん‐い【範囲】‥ヰ

一定のきまった広がり。かこい。かぎり。区域。「勢力―」「―外」

⇒はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】

はん‐い【藩医】

江戸時代、藩に仕えた医者。

ばん‐い【蛮夷・蕃夷】

えびす。夷狄いてき。蛮人。

はん‐いく【蕃育】

動植物を育てること。また、動植物がふえること。

はんい‐ご【反意語】

(→)対義語に同じ。

ばん‐いし【番医師】

江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。

はん‐いしき【半意識】

(明治・大正期に用いた語)(→)無意識に同じ。夏目漱石、それから「いつか此問題に出逢ふ事だらうと思つて、―の下で覚悟してゐたのである」

はん‐イスラム‐しゅぎ【汎イスラム主義】

(Pan-Islamism)イスラム世界の統合を目指す思想と運動。19世紀後半に、ヨーロッパ列強の侵略に対してイスラム教徒の団結を唱えたことに始まる。

ばん‐いち【万一】

万分の1。万の中に一つ。まんいち。〈日葡辞書〉

⇒ばんいち‐に【万一に】

ばん‐いち【番一】

①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。

②賭博用語で、1のこと。

ばんいち‐に【万一に】

〔副〕

①とりわけ。わざわざ。浮世風呂4「珍しくもねへ喧嘩を―持つてくでもねへから」

②万事に。なんでも。浮世風呂前「―飽きツぽくて、何を一つとげた事がねへ」

⇒ばん‐いち【万一】

ばん‐いつ【万一】

⇒ばんいち

はんい‐てき【反意的】

①自分の意思に反するさま。

②互いに相容れない意味を含むさま。

はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】‥ヰ‥

〔経〕所定の生産設備を利用し幾種類かの製品を作る費用が、それぞれを別個に作る費用よりも低いこと。

⇒はん‐い【範囲】

ばん‐いり【番入】

江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。

はん‐いんえい【半陰影】

〔理〕(→)半影に同じ。

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ

動物、特に家畜や人での間性かんせい。単なる外見的な異常の場合もある。半陰半陽。ふたなり。両性具有。

バンヴェニスト【Emile Benveniste】

フランスの言語学者。イラン語を研究し、インド‐ヨーロッパ語共通祖語の造語法や意味を社会制度と関連させて分析。著「インド‐ヨーロッパ諸制度語彙集」など。(1902〜1976)

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ

1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい

はん‐うは‐とうそう【反右派闘争】‥サウ

中国で、1957年、民主諸党派や文化・教育界などを中心に起こった体制批判を、ブルジョア右派思想として追及し、多くの知識人たちを追放した闘争。78年「右派分子」の大部分が名誉回復、行き過ぎの誤りが認められた。

はん‐うらない【判占】‥ウラナヒ

花押かおう・印判などの字画・字形によって、その人の運を占うこと。

はん‐うん【搬運】

(幕末・明治初期の語)運ぶこと。運搬。服部撫松、東京新繁昌記「銀行なる者は、専ら通商の路を開いて、―の便を謀はかり」

ばん‐え【蛮絵・盤絵】‥ヱ

①円形の模様。近衛の随身の袍ほうや舞楽の装束または調度につける、鳥獣・草花などを染め出しまたは繍ぬいとりとしたもの。

②南蛮絵の略。また、西洋画のこと。

はん‐えい【反映】

①光が反射して像ができること。

②色などがうつりあって美しさを増すこと。「夕日が湖に―する」

③転じて、影響が他に及んで現れること。「世相を―する」

⇒はんえい‐ろん【反映論】

はん‐えい【反影】

①てりかえしている夕日の輝き。返照。

②ものにうつった影。

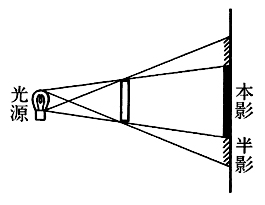

はん‐えい【半影】

〔理〕(penumbra)大きさを有する光源から発する光によって、物体が照らされた場合、その後方に生じる影のうち、いくらか光の射している部分。半陰影。半暗部。↔本影

半影

】

(中国語)中国で、経済的活動を中心とする互助的な団体。同業者によって組織される商業幇・手工業幇などと、同郷出身者によって組織されるものとがあり、また秘密結社を指す場合もある。

パン【pan】

①手なべ。平なべ。「フライ‐―」

②撮影機を左右または上下にゆっくり振って撮影する方法。パノラマ撮影。

③「すべての」の意。汎はん。「―‐アメリカニズム」

パン【Pan】

ギリシア神話の牧畜の神。山羊の脚・角・髭をもつ醜男で、葦笛を吹き歌舞を好む。牧羊神。

パン【pão ポルトガル・麺麭・麪包】

①小麦粉(またはライ麦その他の穀粉)を主材料とし、これに水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品。天草本伊曾保物語「―を持つて来て、犬に食はせて」

②転じて、生活の糧かて。「人は―のみにて生くる者にあらず」

ばん‐あ【晩鴉】

夕方ねぐらに帰るカラス。

はん‐あい【汎愛】

差別なくひろく愛すること。はくあい。

⇒はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

ばん‐あい【晩靄】

夕暮に立つもや。ゆうもや。

はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

(Philanthropismus ドイツ)18世紀のドイツで、人類愛に基づいて児童をひろく愛護しようとして起こった教育運動の主張。ルソー著「エミール」の自由主義教育観を基礎とし、バゼドー(J. B. Basedow1724〜1790)をその祖とする。

⇒はん‐あい【汎愛】

はん‐アジア‐しゅぎ【汎アジア主義】

(Pan-Asianism)アジア諸民族が大同団結して植民地的または半植民地的状態を脱却しようとする国際政治上の立場。

はん‐あたり【半当り】

網漁の舟子は病気をしても当初は一人前の配当を貰うが、一定期日を超えると半人前の配当になること。

ばん‐あつ【盤圧】

坑道や採掘場の天井・側壁・床などに作用する岩盤の圧力。

パン‐アフリカニズム【Pan-Africanism】

アフリカの統一を推進するアフリカ諸国の思想と運動。汎アフリカ主義。

パン‐アメリカニズム【Pan-Americanism】

南北アメリカ大陸の諸国がその繁栄と平和のために互いに団結しようとする立場。汎米主義。→汎米会議

はん‐アラブ‐しゅぎ【汎アラブ主義】

(Pan-Arabism)アラブ民族の統一を目指す思想と運動。

バン‐アレン‐たい【バンアレン帯】

(→)放射線帯に同じ。アメリカの物理学者ヴァン=アレン(J. A. Van Allen1914〜2006)が人工衛星による測定から発見したことに由来する呼称。

はん‐い【犯意】

罪を犯す意思。事前に罪を犯すことを意識すること。

はん‐い【版位】‥ヰ

⇒へんに

はん‐い【叛意】

そむこうとする意思。叛心。

はん‐い【班位】‥ヰ

①くらい。等位。階級。

②順位。順序。

はん‐い【範囲】‥ヰ

一定のきまった広がり。かこい。かぎり。区域。「勢力―」「―外」

⇒はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】

はん‐い【藩医】

江戸時代、藩に仕えた医者。

ばん‐い【蛮夷・蕃夷】

えびす。夷狄いてき。蛮人。

はん‐いく【蕃育】

動植物を育てること。また、動植物がふえること。

はんい‐ご【反意語】

(→)対義語に同じ。

ばん‐いし【番医師】

江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。

はん‐いしき【半意識】

(明治・大正期に用いた語)(→)無意識に同じ。夏目漱石、それから「いつか此問題に出逢ふ事だらうと思つて、―の下で覚悟してゐたのである」

はん‐イスラム‐しゅぎ【汎イスラム主義】

(Pan-Islamism)イスラム世界の統合を目指す思想と運動。19世紀後半に、ヨーロッパ列強の侵略に対してイスラム教徒の団結を唱えたことに始まる。

ばん‐いち【万一】

万分の1。万の中に一つ。まんいち。〈日葡辞書〉

⇒ばんいち‐に【万一に】

ばん‐いち【番一】

①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。

②賭博用語で、1のこと。

ばんいち‐に【万一に】

〔副〕

①とりわけ。わざわざ。浮世風呂4「珍しくもねへ喧嘩を―持つてくでもねへから」

②万事に。なんでも。浮世風呂前「―飽きツぽくて、何を一つとげた事がねへ」

⇒ばん‐いち【万一】

ばん‐いつ【万一】

⇒ばんいち

はんい‐てき【反意的】

①自分の意思に反するさま。

②互いに相容れない意味を含むさま。

はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】‥ヰ‥

〔経〕所定の生産設備を利用し幾種類かの製品を作る費用が、それぞれを別個に作る費用よりも低いこと。

⇒はん‐い【範囲】

ばん‐いり【番入】

江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。

はん‐いんえい【半陰影】

〔理〕(→)半影に同じ。

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ

動物、特に家畜や人での間性かんせい。単なる外見的な異常の場合もある。半陰半陽。ふたなり。両性具有。

バンヴェニスト【Emile Benveniste】

フランスの言語学者。イラン語を研究し、インド‐ヨーロッパ語共通祖語の造語法や意味を社会制度と関連させて分析。著「インド‐ヨーロッパ諸制度語彙集」など。(1902〜1976)

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ

1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい

はん‐うは‐とうそう【反右派闘争】‥サウ

中国で、1957年、民主諸党派や文化・教育界などを中心に起こった体制批判を、ブルジョア右派思想として追及し、多くの知識人たちを追放した闘争。78年「右派分子」の大部分が名誉回復、行き過ぎの誤りが認められた。

はん‐うらない【判占】‥ウラナヒ

花押かおう・印判などの字画・字形によって、その人の運を占うこと。

はん‐うん【搬運】

(幕末・明治初期の語)運ぶこと。運搬。服部撫松、東京新繁昌記「銀行なる者は、専ら通商の路を開いて、―の便を謀はかり」

ばん‐え【蛮絵・盤絵】‥ヱ

①円形の模様。近衛の随身の袍ほうや舞楽の装束または調度につける、鳥獣・草花などを染め出しまたは繍ぬいとりとしたもの。

②南蛮絵の略。また、西洋画のこと。

はん‐えい【反映】

①光が反射して像ができること。

②色などがうつりあって美しさを増すこと。「夕日が湖に―する」

③転じて、影響が他に及んで現れること。「世相を―する」

⇒はんえい‐ろん【反映論】

はん‐えい【反影】

①てりかえしている夕日の輝き。返照。

②ものにうつった影。

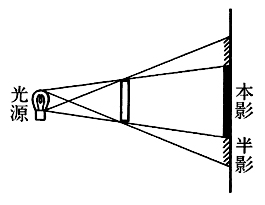

はん‐えい【半影】

〔理〕(penumbra)大きさを有する光源から発する光によって、物体が照らされた場合、その後方に生じる影のうち、いくらか光の射している部分。半陰影。半暗部。↔本影

半影

はん‐えい【繁栄】

さかえること。繁昌。「国が―する」

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ

ほとんど永久に近いこと。「―的」

ばんえい‐けいば【輓曳競馬】

輓馬が重い馬橇ばそりを曳ひいて行う北海道独特の地方競馬。

はんえい‐ろん【反映論】

〔哲〕(teoriya otrazheniya ロシア)認識は客観的存在の意識への反映と見なす唯物論の認識論学説。弁証法的唯物論では、認識は形而上学的唯物論が主張するような対象の鏡面への映射に似た受動的なものではなく、自然および社会への人間の働きかけ(実践)によって初めて成立し、感覚から概念、判断、推理への前進は反映の発展であるとする。→模写説

⇒はん‐えい【反映】

はん‐えつ【繙閲】

書物を読み、調べること。

ばん‐えつ【磐越】‥ヱツ

磐城いわきと越後えちご。

⇒ばんえつ‐さいせん【磐越西線】

⇒ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】

ばんえつ‐さいせん【磐越西線】‥ヱツ‥

福島県郡山と新潟県新津を結ぶJR線。全長175.6キロメートル。磐越東線(郡山・いわき間)とともに東北地方南部の本土横断線を構成。

⇒ばん‐えつ【磐越】

ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】‥ヱツ‥ダウ

福島県いわき市から会津若松を経て新潟市に至る高速道路。全長212.7キロメートル。新潟市で北陸自動車道と接続。いわき市からは常磐自動車道と接続。

⇒ばん‐えつ【磐越】

はん‐えり【半襟】

掛け襟の一種。襦袢ジバンの襟の上に掛けて装飾とするもの。現今は特に女性用のものをいう。そぎえり。

はん‐えん【半円】‥ヱン

円を直径によって二分した一半。

はん‐えん【繁衍・蕃衍】

しげりはびこること。

はん‐えん【攀縁】

(古くはヘンエンとも)

①よじのぼること。たよって身を立てること。

②俗縁にひかれ、かかずらうこと。栄華物語初花「よろづに―しつつせむ念誦・読経は、かひはあらむとすらむやは」

③(転じて、心の平静を失う意から)いきどおること。今昔物語集28「かく言はれて、少し―起りければ」

⇒はんえん‐けい【攀縁茎】

はんえん‐けい【攀縁茎】

不定根や巻鬚まきひげ・葉柄ようへいなどによって他物によじのぼる茎。ブドウ・ツタなどの茎の類。よじのぼり茎。

⇒はん‐えん【攀縁】

はん‐おう【反応】

①うらぎること。内通。

②⇒はんのう

はん‐おう【煩懊】‥アウ

心がもだえくるしむこと。

ばん‐おう【晩鶯】‥アウ

晩春・初夏の候に鳴く鶯。老鶯。

はんおう‐こく【藩王国】‥ワウ‥

イギリス領インド政府の保護下に置かれたインドの半独立的王侯領。大小約560を数えたが、1947年のインド分離独立に伴いほとんどがインドに統合された。藩王をマハーラージャまたはナワーブ(ニザーム)という。→ラージャ

はん‐おん【反音】

反切はんせつの音。

はん‐おん【半音】

〔音〕(semitone)全音の2分の1の音程。短2度に相当する。ハ調長音階ではホ-ヘ間やロ-ハ間の音程。↔全音

ばん‐おん【蛮音】

野蛮な音声。太く濁った音声。蛮声。

はん‐おんかい【半音階】

(chromatic scale)各音の間がすべて半音をなす音階。↔全音階

はん‐か【反歌】

長歌の後によみ添える短歌、まれに旋頭歌せどうか。長歌の意を反復・補足し、または要約するもので、1首ないし数首から成る。かえしうた。

はん‐か【半可】

①未熟。中途半端。「生なま―」

②半可通の略。

⇒はんか‐くさ・い【半可臭い】

⇒はんか‐つう【半可通】

はん‐か【半価】

定価の半分。はんね。

はん‐か【半跏】

〔仏〕(→)半跏趺坐ふざの略。

⇒はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】

⇒はんか‐ふざ【半跏趺坐】

はん‐か【半靴】‥クワ

⇒ほうか

はん‐か【煩苛】

わずらわしくやかましいこと。

はん‐か【頒価】

(多く商売としてでなく)物品を頒布する場合の価格。

はん‐か【盤枷】

律令制で、罪人につけた首かせ。「着釱ちゃくだ―」

はん‐か【繁華】‥クワ

①花が咲きみだれること。

②その地に人が多く集まりにぎわうこと。にぎやかなこと。夏目漱石、道草「店は東京のうちでも随分―な所にあつた」

⇒はんか‐がい【繁華街】

はん‐が【版画】‥グワ

木版・銅版・石版などで刷った画の総称。特に木版画を指す場合が多い。

ばん‐か【万化】‥クワ

①いろいろに変化すること。「千変―」

②万物を生み育てること。天地。自然。

ばん‐か【万花・万華】‥クワ

多くの花。いろいろの花。

ばん‐か【万顆】‥クワ

多くのつぶ。

ばん‐か【挽歌】

①中国で、葬送の際、柩車きゅうしゃを挽ひく者がうたった歌。

②死者を哀悼する詩歌。悼歌。哀傷歌。万葉集では相聞そうもん・雑歌ぞうかとともに部立ぶだての基本。

ばん‐か【晩花】‥クワ

おそざきの花。

ばん‐か【晩夏】

①夏の末。

②陰暦6月の異称。〈[季]夏〉

ばん‐か【晩霞】

①夕方に立つかすみ。

②夕焼け。

ばん‐か【蕃茄】

トマトの異称。あかなす。

ばん‐が【蛮画】‥グワ

西洋画。南蛮絵。

ハンガー【hangar】

航空機の整備及び格納を行うための施設。格納庫。

ハンガー【hanger】

洋服かけ。

バンカー【banker】

銀行家。

バンカー【bunker】

①船の燃料庫。

②ゴルフのコース中、自然の土が現れていたり砂を盛ったりした凹地。

ハンガー‐ストライキ【hunger-strike】

闘争手段として絶食で決意の固さを表す示威行為。ハンスト。

はん‐かい【半開】

①なかばひらくこと。半びらき。

②文明が少し開けていること。

はん‐かい【半解】

物事の一部分のみを知って全体を理解しないこと。なまものしり。「一知―」

はん‐かい【半壊】‥クワイ

建物などがなかばこわれること。↔全壊

はん‐かい【斑蓋】

山伏が頭にかぶるもの。白綾で包み、頂に八葉をあらわす八角の錦をつける。

はん‐かい【樊噲】‥クワイ

漢初の武将。江蘇沛県の人。高祖劉邦に仕えて戦功を立て、鴻門の会には劉邦の危急を救い、その即位後に舞陽侯に封。諡おくりなは武侯。( 〜前189)

はん‐がい【半舁】

(ハンガキの音便。両掛の半分の意か)衣類などを入れておく行李こうり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「夏の物は、―に襦袢じゅばんが一枚なささうな」

ばん‐かい【挽回】‥クワイ

もとへもどしかえすこと。とりかえすこと。回復。「名誉を―する」

ばん‐かい【盤回】‥クワイ

うねりまわること。

ばん‐がい【番外】‥グワイ

①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」

②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」

③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」

⇒ばんがい‐ち【番外地】

ばん‐がい【幡蓋】

幡と蓋。幢幡どうばんと天蓋。

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥

番地のない土地。

⇒ばん‐がい【番外】

はん‐がえし【半返し】‥ガヘシ

①裁縫で、針を1目の半分ずつ後ろにもどしながら刺していく縫い方。

②贈られた金品の半額にあたる金品を礼として相手に返すこと。「結納金は―が普通だ」

ハンカオ【漢口】

⇒かんこう

はんか‐がい【繁華街】‥クワ‥

多くの商店が並び、多くの人が集まってにぎやかな場所。盛り場。

⇒はん‐か【繁華】

はん‐かがみ【判鑑】

照合のために、あらかじめ取引先などに控えて置く印影の見本。印鑑。

はん‐かく【反核】

核兵器の実験・製造・配置・使用などに反対すること。「―運動」

はん‐かく【半角】

印刷で、和文の文字1字分の正方形の半分の大きさ。また、その大きさの活字・込物こめもの類。「―文字」

はん‐がく【半学】

中途半端な勉学。日葡辞書「サシデ(差出)ハンガク」

はん‐がく【半額】

ある金額の半分。「―割引」

はんがく【板額】

①鎌倉前期の女性。越後の豪族城資盛の姨おば。1201年(建仁1)資盛が幕府に抗して越後に挙兵したとき、自ら陣頭に立って敢闘したが遂に敵に捕らえられた。後に甲斐の浅利義遠の妻。

②体格がたくましくて顔の醜い女をあざけっていう語。

はん‐がく【潘岳】

晋の詩人。字は安仁。滎陽中牟えいようちゅうぼう(河南省中牟)の人。給事黄門侍郎などの官を歴任。陸機とともに潘陸と並称される。「悼亡詩」のほか、「秋興賦」「西征賦」などを「文選」に収める。(247〜300)

はん‐がく【藩学】

江戸時代、諸藩が、その藩の子弟を教育するために設けた学校。藩学校。藩校。藩黌はんこう。

主な藩学(表)

はん‐えい【繁栄】

さかえること。繁昌。「国が―する」

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ

ほとんど永久に近いこと。「―的」

ばんえい‐けいば【輓曳競馬】

輓馬が重い馬橇ばそりを曳ひいて行う北海道独特の地方競馬。

はんえい‐ろん【反映論】

〔哲〕(teoriya otrazheniya ロシア)認識は客観的存在の意識への反映と見なす唯物論の認識論学説。弁証法的唯物論では、認識は形而上学的唯物論が主張するような対象の鏡面への映射に似た受動的なものではなく、自然および社会への人間の働きかけ(実践)によって初めて成立し、感覚から概念、判断、推理への前進は反映の発展であるとする。→模写説

⇒はん‐えい【反映】

はん‐えつ【繙閲】

書物を読み、調べること。

ばん‐えつ【磐越】‥ヱツ

磐城いわきと越後えちご。

⇒ばんえつ‐さいせん【磐越西線】

⇒ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】

ばんえつ‐さいせん【磐越西線】‥ヱツ‥

福島県郡山と新潟県新津を結ぶJR線。全長175.6キロメートル。磐越東線(郡山・いわき間)とともに東北地方南部の本土横断線を構成。

⇒ばん‐えつ【磐越】

ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】‥ヱツ‥ダウ

福島県いわき市から会津若松を経て新潟市に至る高速道路。全長212.7キロメートル。新潟市で北陸自動車道と接続。いわき市からは常磐自動車道と接続。

⇒ばん‐えつ【磐越】

はん‐えり【半襟】

掛け襟の一種。襦袢ジバンの襟の上に掛けて装飾とするもの。現今は特に女性用のものをいう。そぎえり。

はん‐えん【半円】‥ヱン

円を直径によって二分した一半。

はん‐えん【繁衍・蕃衍】

しげりはびこること。

はん‐えん【攀縁】

(古くはヘンエンとも)

①よじのぼること。たよって身を立てること。

②俗縁にひかれ、かかずらうこと。栄華物語初花「よろづに―しつつせむ念誦・読経は、かひはあらむとすらむやは」

③(転じて、心の平静を失う意から)いきどおること。今昔物語集28「かく言はれて、少し―起りければ」

⇒はんえん‐けい【攀縁茎】

はんえん‐けい【攀縁茎】

不定根や巻鬚まきひげ・葉柄ようへいなどによって他物によじのぼる茎。ブドウ・ツタなどの茎の類。よじのぼり茎。

⇒はん‐えん【攀縁】

はん‐おう【反応】

①うらぎること。内通。

②⇒はんのう

はん‐おう【煩懊】‥アウ

心がもだえくるしむこと。

ばん‐おう【晩鶯】‥アウ

晩春・初夏の候に鳴く鶯。老鶯。

はんおう‐こく【藩王国】‥ワウ‥

イギリス領インド政府の保護下に置かれたインドの半独立的王侯領。大小約560を数えたが、1947年のインド分離独立に伴いほとんどがインドに統合された。藩王をマハーラージャまたはナワーブ(ニザーム)という。→ラージャ

はん‐おん【反音】

反切はんせつの音。

はん‐おん【半音】

〔音〕(semitone)全音の2分の1の音程。短2度に相当する。ハ調長音階ではホ-ヘ間やロ-ハ間の音程。↔全音

ばん‐おん【蛮音】

野蛮な音声。太く濁った音声。蛮声。

はん‐おんかい【半音階】

(chromatic scale)各音の間がすべて半音をなす音階。↔全音階

はん‐か【反歌】

長歌の後によみ添える短歌、まれに旋頭歌せどうか。長歌の意を反復・補足し、または要約するもので、1首ないし数首から成る。かえしうた。

はん‐か【半可】

①未熟。中途半端。「生なま―」

②半可通の略。

⇒はんか‐くさ・い【半可臭い】

⇒はんか‐つう【半可通】

はん‐か【半価】

定価の半分。はんね。

はん‐か【半跏】

〔仏〕(→)半跏趺坐ふざの略。

⇒はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】

⇒はんか‐ふざ【半跏趺坐】

はん‐か【半靴】‥クワ

⇒ほうか

はん‐か【煩苛】

わずらわしくやかましいこと。

はん‐か【頒価】

(多く商売としてでなく)物品を頒布する場合の価格。

はん‐か【盤枷】

律令制で、罪人につけた首かせ。「着釱ちゃくだ―」

はん‐か【繁華】‥クワ

①花が咲きみだれること。

②その地に人が多く集まりにぎわうこと。にぎやかなこと。夏目漱石、道草「店は東京のうちでも随分―な所にあつた」

⇒はんか‐がい【繁華街】

はん‐が【版画】‥グワ

木版・銅版・石版などで刷った画の総称。特に木版画を指す場合が多い。

ばん‐か【万化】‥クワ

①いろいろに変化すること。「千変―」

②万物を生み育てること。天地。自然。

ばん‐か【万花・万華】‥クワ

多くの花。いろいろの花。

ばん‐か【万顆】‥クワ

多くのつぶ。

ばん‐か【挽歌】

①中国で、葬送の際、柩車きゅうしゃを挽ひく者がうたった歌。

②死者を哀悼する詩歌。悼歌。哀傷歌。万葉集では相聞そうもん・雑歌ぞうかとともに部立ぶだての基本。

ばん‐か【晩花】‥クワ

おそざきの花。

ばん‐か【晩夏】

①夏の末。

②陰暦6月の異称。〈[季]夏〉

ばん‐か【晩霞】

①夕方に立つかすみ。

②夕焼け。

ばん‐か【蕃茄】

トマトの異称。あかなす。

ばん‐が【蛮画】‥グワ

西洋画。南蛮絵。

ハンガー【hangar】

航空機の整備及び格納を行うための施設。格納庫。

ハンガー【hanger】

洋服かけ。

バンカー【banker】

銀行家。

バンカー【bunker】

①船の燃料庫。

②ゴルフのコース中、自然の土が現れていたり砂を盛ったりした凹地。

ハンガー‐ストライキ【hunger-strike】

闘争手段として絶食で決意の固さを表す示威行為。ハンスト。

はん‐かい【半開】

①なかばひらくこと。半びらき。

②文明が少し開けていること。

はん‐かい【半解】

物事の一部分のみを知って全体を理解しないこと。なまものしり。「一知―」

はん‐かい【半壊】‥クワイ

建物などがなかばこわれること。↔全壊

はん‐かい【斑蓋】

山伏が頭にかぶるもの。白綾で包み、頂に八葉をあらわす八角の錦をつける。

はん‐かい【樊噲】‥クワイ

漢初の武将。江蘇沛県の人。高祖劉邦に仕えて戦功を立て、鴻門の会には劉邦の危急を救い、その即位後に舞陽侯に封。諡おくりなは武侯。( 〜前189)

はん‐がい【半舁】

(ハンガキの音便。両掛の半分の意か)衣類などを入れておく行李こうり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「夏の物は、―に襦袢じゅばんが一枚なささうな」

ばん‐かい【挽回】‥クワイ

もとへもどしかえすこと。とりかえすこと。回復。「名誉を―する」

ばん‐かい【盤回】‥クワイ

うねりまわること。

ばん‐がい【番外】‥グワイ

①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」

②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」

③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」

⇒ばんがい‐ち【番外地】

ばん‐がい【幡蓋】

幡と蓋。幢幡どうばんと天蓋。

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥

番地のない土地。

⇒ばん‐がい【番外】

はん‐がえし【半返し】‥ガヘシ

①裁縫で、針を1目の半分ずつ後ろにもどしながら刺していく縫い方。

②贈られた金品の半額にあたる金品を礼として相手に返すこと。「結納金は―が普通だ」

ハンカオ【漢口】

⇒かんこう

はんか‐がい【繁華街】‥クワ‥

多くの商店が並び、多くの人が集まってにぎやかな場所。盛り場。

⇒はん‐か【繁華】

はん‐かがみ【判鑑】

照合のために、あらかじめ取引先などに控えて置く印影の見本。印鑑。

はん‐かく【反核】

核兵器の実験・製造・配置・使用などに反対すること。「―運動」

はん‐かく【半角】

印刷で、和文の文字1字分の正方形の半分の大きさ。また、その大きさの活字・込物こめもの類。「―文字」

はん‐がく【半学】

中途半端な勉学。日葡辞書「サシデ(差出)ハンガク」

はん‐がく【半額】

ある金額の半分。「―割引」

はんがく【板額】

①鎌倉前期の女性。越後の豪族城資盛の姨おば。1201年(建仁1)資盛が幕府に抗して越後に挙兵したとき、自ら陣頭に立って敢闘したが遂に敵に捕らえられた。後に甲斐の浅利義遠の妻。

②体格がたくましくて顔の醜い女をあざけっていう語。

はん‐がく【潘岳】

晋の詩人。字は安仁。滎陽中牟えいようちゅうぼう(河南省中牟)の人。給事黄門侍郎などの官を歴任。陸機とともに潘陸と並称される。「悼亡詩」のほか、「秋興賦」「西征賦」などを「文選」に収める。(247〜300)

はん‐がく【藩学】

江戸時代、諸藩が、その藩の子弟を教育するために設けた学校。藩学校。藩校。藩黌はんこう。

主な藩学(表)

ばん‐かく【万客】

多くの客。千客。

ばん‐かく【蕃客】

来航した外国人。

ばん‐がく【晩学】

年が長じてから学問を始めること。菅家文草3「二経―に充あつ」

ばん‐がく【番楽】

秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。

はんか‐くさ・い【半可臭い】

〔形〕

(北海道・東北で)ばからしい。あほらしい。

⇒はん‐か【半可】

はん‐かくめい【反革命】

(counter-revolution)革命に反対する運動。革命以前の旧体制を復活させようと企てること。

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥

(imperfectum ラテン)ラテン語・ロマンス諸語の文法で、事態の未完了または過去における継続・反復・進行などを示す動詞の形。不完了形。未完了形。

ばん‐がさ【番傘】

竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ

鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。

はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】‥ヰザウ

仏像彫刻の一形式。普通左脚を垂れ、右脚を曲げ左の膝頭に乗せて腰かけ、右手を頬のあたりに挙げ思考にふける姿。弥勒菩薩みろくぼさつ像に多い。

⇒はん‐か【半跏】

ばんか‐じゅ【蕃瓜樹】‥クワ‥

(→)パパイアの異称。

ばん‐がしら【番頭】

①武家の番衆ばんしゅうの長。

②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。

ばん‐かず【番数】

番のかず。番組・取組のかず。

はん‐かせん【半歌仙】

①(「三十六歌仙」の語から)俳諧の一体。36句を一巻とする歌仙の上半、18句を一巻として完結するもの。

②能の素謡・仕舞などの会で18番を演奏すること。

はん‐かた【半肩】

①一方の肩。

②半肩担ぐこと。

⇒半肩担ぐ

はん‐がた【判形】

①浮世絵版画の紙の大きさ。大判・間判あいばん・中判などがある。

②(「判型」と書く)書物の大きさ。A5判・B6判など。はんけい。

ばん‐かた【番方】

①(→)番衆ばんしゅうに同じ。

②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。

ばん‐がた【晩方】

ゆうがた。くれがた。

ばん‐かく【万客】

多くの客。千客。

ばん‐かく【蕃客】

来航した外国人。

ばん‐がく【晩学】

年が長じてから学問を始めること。菅家文草3「二経―に充あつ」

ばん‐がく【番楽】

秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。

はんか‐くさ・い【半可臭い】

〔形〕

(北海道・東北で)ばからしい。あほらしい。

⇒はん‐か【半可】

はん‐かくめい【反革命】

(counter-revolution)革命に反対する運動。革命以前の旧体制を復活させようと企てること。

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥

(imperfectum ラテン)ラテン語・ロマンス諸語の文法で、事態の未完了または過去における継続・反復・進行などを示す動詞の形。不完了形。未完了形。

ばん‐がさ【番傘】

竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ

鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。

はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】‥ヰザウ

仏像彫刻の一形式。普通左脚を垂れ、右脚を曲げ左の膝頭に乗せて腰かけ、右手を頬のあたりに挙げ思考にふける姿。弥勒菩薩みろくぼさつ像に多い。

⇒はん‐か【半跏】

ばんか‐じゅ【蕃瓜樹】‥クワ‥

(→)パパイアの異称。

ばん‐がしら【番頭】

①武家の番衆ばんしゅうの長。

②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。

ばん‐かず【番数】

番のかず。番組・取組のかず。

はん‐かせん【半歌仙】

①(「三十六歌仙」の語から)俳諧の一体。36句を一巻とする歌仙の上半、18句を一巻として完結するもの。

②能の素謡・仕舞などの会で18番を演奏すること。

はん‐かた【半肩】

①一方の肩。

②半肩担ぐこと。

⇒半肩担ぐ

はん‐がた【判形】

①浮世絵版画の紙の大きさ。大判・間判あいばん・中判などがある。

②(「判型」と書く)書物の大きさ。A5判・B6判など。はんけい。

ばん‐かた【番方】

①(→)番衆ばんしゅうに同じ。

②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。

ばん‐がた【晩方】

ゆうがた。くれがた。

ばん【盤】

①食物を盛る器。おおざら。はち。

②平たい台。平たい器具。丸い皿状のもの。「基―」

③碁・将棋などの勝負の段階。「終―戦」

ばん【磐】

磐城国いわきのくにの略。「―越」

ばん【鷭】

ツル目クイナ科の鳥。大きさはハトぐらい。全身灰黒色で下尾筒の両側は白い。嘴くちばしの基部に前額を覆う赤い肉質の額板がある。池沼の草の間や水田にすみ、よく泳ぐ。日本には夏鳥として渡来するが、少数は冬も留まる。本種に似て大形のオオバンは額板・嘴が蒼白色。〈[季]夏〉

バン

撮影:小宮輝之

ばん【盤】

①食物を盛る器。おおざら。はち。

②平たい台。平たい器具。丸い皿状のもの。「基―」

③碁・将棋などの勝負の段階。「終―戦」

ばん【磐】

磐城国いわきのくにの略。「―越」

ばん【鷭】

ツル目クイナ科の鳥。大きさはハトぐらい。全身灰黒色で下尾筒の両側は白い。嘴くちばしの基部に前額を覆う赤い肉質の額板がある。池沼の草の間や水田にすみ、よく泳ぐ。日本には夏鳥として渡来するが、少数は冬も留まる。本種に似て大形のオオバンは額板・嘴が蒼白色。〈[季]夏〉

バン

撮影:小宮輝之

バン【van】

貨物を運搬する有蓋の自動車。一般には箱型。

バン【VAN】

(value-added network)付加価値通信網。情報の提供、高速通信、情報交換など多くのサービスを付加したネットワーク。

ばん【万】

〔副〕

①十分。まったく。ばんばん。「―遺漏なきよう」

②どうしても。何とも。「―やむをえない場合」

→まん(万)

パン【幇・

バン【van】

貨物を運搬する有蓋の自動車。一般には箱型。

バン【VAN】

(value-added network)付加価値通信網。情報の提供、高速通信、情報交換など多くのサービスを付加したネットワーク。

ばん【万】

〔副〕

①十分。まったく。ばんばん。「―遺漏なきよう」

②どうしても。何とも。「―やむをえない場合」

→まん(万)

パン【幇・ 】

(中国語)中国で、経済的活動を中心とする互助的な団体。同業者によって組織される商業幇・手工業幇などと、同郷出身者によって組織されるものとがあり、また秘密結社を指す場合もある。

パン【pan】

①手なべ。平なべ。「フライ‐―」

②撮影機を左右または上下にゆっくり振って撮影する方法。パノラマ撮影。

③「すべての」の意。汎はん。「―‐アメリカニズム」

パン【Pan】

ギリシア神話の牧畜の神。山羊の脚・角・髭をもつ醜男で、葦笛を吹き歌舞を好む。牧羊神。

パン【pão ポルトガル・麺麭・麪包】

①小麦粉(またはライ麦その他の穀粉)を主材料とし、これに水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品。天草本伊曾保物語「―を持つて来て、犬に食はせて」

②転じて、生活の糧かて。「人は―のみにて生くる者にあらず」

ばん‐あ【晩鴉】

夕方ねぐらに帰るカラス。

はん‐あい【汎愛】

差別なくひろく愛すること。はくあい。

⇒はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

ばん‐あい【晩靄】

夕暮に立つもや。ゆうもや。

はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

(Philanthropismus ドイツ)18世紀のドイツで、人類愛に基づいて児童をひろく愛護しようとして起こった教育運動の主張。ルソー著「エミール」の自由主義教育観を基礎とし、バゼドー(J. B. Basedow1724〜1790)をその祖とする。

⇒はん‐あい【汎愛】

はん‐アジア‐しゅぎ【汎アジア主義】

(Pan-Asianism)アジア諸民族が大同団結して植民地的または半植民地的状態を脱却しようとする国際政治上の立場。

はん‐あたり【半当り】

網漁の舟子は病気をしても当初は一人前の配当を貰うが、一定期日を超えると半人前の配当になること。

ばん‐あつ【盤圧】

坑道や採掘場の天井・側壁・床などに作用する岩盤の圧力。

パン‐アフリカニズム【Pan-Africanism】

アフリカの統一を推進するアフリカ諸国の思想と運動。汎アフリカ主義。

パン‐アメリカニズム【Pan-Americanism】

南北アメリカ大陸の諸国がその繁栄と平和のために互いに団結しようとする立場。汎米主義。→汎米会議

はん‐アラブ‐しゅぎ【汎アラブ主義】

(Pan-Arabism)アラブ民族の統一を目指す思想と運動。

バン‐アレン‐たい【バンアレン帯】

(→)放射線帯に同じ。アメリカの物理学者ヴァン=アレン(J. A. Van Allen1914〜2006)が人工衛星による測定から発見したことに由来する呼称。

はん‐い【犯意】

罪を犯す意思。事前に罪を犯すことを意識すること。

はん‐い【版位】‥ヰ

⇒へんに

はん‐い【叛意】

そむこうとする意思。叛心。

はん‐い【班位】‥ヰ

①くらい。等位。階級。

②順位。順序。

はん‐い【範囲】‥ヰ

一定のきまった広がり。かこい。かぎり。区域。「勢力―」「―外」

⇒はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】

はん‐い【藩医】

江戸時代、藩に仕えた医者。

ばん‐い【蛮夷・蕃夷】

えびす。夷狄いてき。蛮人。

はん‐いく【蕃育】

動植物を育てること。また、動植物がふえること。

はんい‐ご【反意語】

(→)対義語に同じ。

ばん‐いし【番医師】

江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。

はん‐いしき【半意識】

(明治・大正期に用いた語)(→)無意識に同じ。夏目漱石、それから「いつか此問題に出逢ふ事だらうと思つて、―の下で覚悟してゐたのである」

はん‐イスラム‐しゅぎ【汎イスラム主義】

(Pan-Islamism)イスラム世界の統合を目指す思想と運動。19世紀後半に、ヨーロッパ列強の侵略に対してイスラム教徒の団結を唱えたことに始まる。

ばん‐いち【万一】

万分の1。万の中に一つ。まんいち。〈日葡辞書〉

⇒ばんいち‐に【万一に】

ばん‐いち【番一】

①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。

②賭博用語で、1のこと。

ばんいち‐に【万一に】

〔副〕

①とりわけ。わざわざ。浮世風呂4「珍しくもねへ喧嘩を―持つてくでもねへから」

②万事に。なんでも。浮世風呂前「―飽きツぽくて、何を一つとげた事がねへ」

⇒ばん‐いち【万一】

ばん‐いつ【万一】

⇒ばんいち

はんい‐てき【反意的】

①自分の意思に反するさま。

②互いに相容れない意味を含むさま。

はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】‥ヰ‥

〔経〕所定の生産設備を利用し幾種類かの製品を作る費用が、それぞれを別個に作る費用よりも低いこと。

⇒はん‐い【範囲】

ばん‐いり【番入】

江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。

はん‐いんえい【半陰影】

〔理〕(→)半影に同じ。

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ

動物、特に家畜や人での間性かんせい。単なる外見的な異常の場合もある。半陰半陽。ふたなり。両性具有。

バンヴェニスト【Emile Benveniste】

フランスの言語学者。イラン語を研究し、インド‐ヨーロッパ語共通祖語の造語法や意味を社会制度と関連させて分析。著「インド‐ヨーロッパ諸制度語彙集」など。(1902〜1976)

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ

1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい

はん‐うは‐とうそう【反右派闘争】‥サウ

中国で、1957年、民主諸党派や文化・教育界などを中心に起こった体制批判を、ブルジョア右派思想として追及し、多くの知識人たちを追放した闘争。78年「右派分子」の大部分が名誉回復、行き過ぎの誤りが認められた。

はん‐うらない【判占】‥ウラナヒ

花押かおう・印判などの字画・字形によって、その人の運を占うこと。

はん‐うん【搬運】

(幕末・明治初期の語)運ぶこと。運搬。服部撫松、東京新繁昌記「銀行なる者は、専ら通商の路を開いて、―の便を謀はかり」

ばん‐え【蛮絵・盤絵】‥ヱ

①円形の模様。近衛の随身の袍ほうや舞楽の装束または調度につける、鳥獣・草花などを染め出しまたは繍ぬいとりとしたもの。

②南蛮絵の略。また、西洋画のこと。

はん‐えい【反映】

①光が反射して像ができること。

②色などがうつりあって美しさを増すこと。「夕日が湖に―する」

③転じて、影響が他に及んで現れること。「世相を―する」

⇒はんえい‐ろん【反映論】

はん‐えい【反影】

①てりかえしている夕日の輝き。返照。

②ものにうつった影。

はん‐えい【半影】

〔理〕(penumbra)大きさを有する光源から発する光によって、物体が照らされた場合、その後方に生じる影のうち、いくらか光の射している部分。半陰影。半暗部。↔本影

半影

】

(中国語)中国で、経済的活動を中心とする互助的な団体。同業者によって組織される商業幇・手工業幇などと、同郷出身者によって組織されるものとがあり、また秘密結社を指す場合もある。

パン【pan】

①手なべ。平なべ。「フライ‐―」

②撮影機を左右または上下にゆっくり振って撮影する方法。パノラマ撮影。

③「すべての」の意。汎はん。「―‐アメリカニズム」

パン【Pan】

ギリシア神話の牧畜の神。山羊の脚・角・髭をもつ醜男で、葦笛を吹き歌舞を好む。牧羊神。

パン【pão ポルトガル・麺麭・麪包】

①小麦粉(またはライ麦その他の穀粉)を主材料とし、これに水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品。天草本伊曾保物語「―を持つて来て、犬に食はせて」

②転じて、生活の糧かて。「人は―のみにて生くる者にあらず」

ばん‐あ【晩鴉】

夕方ねぐらに帰るカラス。

はん‐あい【汎愛】

差別なくひろく愛すること。はくあい。

⇒はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

ばん‐あい【晩靄】

夕暮に立つもや。ゆうもや。

はんあい‐しゅぎ【汎愛主義】

(Philanthropismus ドイツ)18世紀のドイツで、人類愛に基づいて児童をひろく愛護しようとして起こった教育運動の主張。ルソー著「エミール」の自由主義教育観を基礎とし、バゼドー(J. B. Basedow1724〜1790)をその祖とする。

⇒はん‐あい【汎愛】

はん‐アジア‐しゅぎ【汎アジア主義】

(Pan-Asianism)アジア諸民族が大同団結して植民地的または半植民地的状態を脱却しようとする国際政治上の立場。

はん‐あたり【半当り】

網漁の舟子は病気をしても当初は一人前の配当を貰うが、一定期日を超えると半人前の配当になること。

ばん‐あつ【盤圧】

坑道や採掘場の天井・側壁・床などに作用する岩盤の圧力。

パン‐アフリカニズム【Pan-Africanism】

アフリカの統一を推進するアフリカ諸国の思想と運動。汎アフリカ主義。

パン‐アメリカニズム【Pan-Americanism】

南北アメリカ大陸の諸国がその繁栄と平和のために互いに団結しようとする立場。汎米主義。→汎米会議

はん‐アラブ‐しゅぎ【汎アラブ主義】

(Pan-Arabism)アラブ民族の統一を目指す思想と運動。

バン‐アレン‐たい【バンアレン帯】

(→)放射線帯に同じ。アメリカの物理学者ヴァン=アレン(J. A. Van Allen1914〜2006)が人工衛星による測定から発見したことに由来する呼称。

はん‐い【犯意】

罪を犯す意思。事前に罪を犯すことを意識すること。

はん‐い【版位】‥ヰ

⇒へんに

はん‐い【叛意】

そむこうとする意思。叛心。

はん‐い【班位】‥ヰ

①くらい。等位。階級。

②順位。順序。

はん‐い【範囲】‥ヰ

一定のきまった広がり。かこい。かぎり。区域。「勢力―」「―外」

⇒はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】

はん‐い【藩医】

江戸時代、藩に仕えた医者。

ばん‐い【蛮夷・蕃夷】

えびす。夷狄いてき。蛮人。

はん‐いく【蕃育】

動植物を育てること。また、動植物がふえること。

はんい‐ご【反意語】

(→)対義語に同じ。

ばん‐いし【番医師】

江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。

はん‐いしき【半意識】

(明治・大正期に用いた語)(→)無意識に同じ。夏目漱石、それから「いつか此問題に出逢ふ事だらうと思つて、―の下で覚悟してゐたのである」

はん‐イスラム‐しゅぎ【汎イスラム主義】

(Pan-Islamism)イスラム世界の統合を目指す思想と運動。19世紀後半に、ヨーロッパ列強の侵略に対してイスラム教徒の団結を唱えたことに始まる。

ばん‐いち【万一】

万分の1。万の中に一つ。まんいち。〈日葡辞書〉

⇒ばんいち‐に【万一に】

ばん‐いち【番一】

①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。

②賭博用語で、1のこと。

ばんいち‐に【万一に】

〔副〕

①とりわけ。わざわざ。浮世風呂4「珍しくもねへ喧嘩を―持つてくでもねへから」

②万事に。なんでも。浮世風呂前「―飽きツぽくて、何を一つとげた事がねへ」

⇒ばん‐いち【万一】

ばん‐いつ【万一】

⇒ばんいち

はんい‐てき【反意的】

①自分の意思に反するさま。

②互いに相容れない意味を含むさま。

はんい‐の‐けいざいせい【範囲の経済性】‥ヰ‥

〔経〕所定の生産設備を利用し幾種類かの製品を作る費用が、それぞれを別個に作る費用よりも低いこと。

⇒はん‐い【範囲】

ばん‐いり【番入】

江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。

はん‐いんえい【半陰影】

〔理〕(→)半影に同じ。

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ

動物、特に家畜や人での間性かんせい。単なる外見的な異常の場合もある。半陰半陽。ふたなり。両性具有。

バンヴェニスト【Emile Benveniste】

フランスの言語学者。イラン語を研究し、インド‐ヨーロッパ語共通祖語の造語法や意味を社会制度と関連させて分析。著「インド‐ヨーロッパ諸制度語彙集」など。(1902〜1976)

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ

1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい

はん‐うは‐とうそう【反右派闘争】‥サウ

中国で、1957年、民主諸党派や文化・教育界などを中心に起こった体制批判を、ブルジョア右派思想として追及し、多くの知識人たちを追放した闘争。78年「右派分子」の大部分が名誉回復、行き過ぎの誤りが認められた。

はん‐うらない【判占】‥ウラナヒ

花押かおう・印判などの字画・字形によって、その人の運を占うこと。

はん‐うん【搬運】

(幕末・明治初期の語)運ぶこと。運搬。服部撫松、東京新繁昌記「銀行なる者は、専ら通商の路を開いて、―の便を謀はかり」

ばん‐え【蛮絵・盤絵】‥ヱ

①円形の模様。近衛の随身の袍ほうや舞楽の装束または調度につける、鳥獣・草花などを染め出しまたは繍ぬいとりとしたもの。

②南蛮絵の略。また、西洋画のこと。

はん‐えい【反映】

①光が反射して像ができること。

②色などがうつりあって美しさを増すこと。「夕日が湖に―する」

③転じて、影響が他に及んで現れること。「世相を―する」

⇒はんえい‐ろん【反映論】

はん‐えい【反影】

①てりかえしている夕日の輝き。返照。

②ものにうつった影。

はん‐えい【半影】

〔理〕(penumbra)大きさを有する光源から発する光によって、物体が照らされた場合、その後方に生じる影のうち、いくらか光の射している部分。半陰影。半暗部。↔本影

半影

はん‐えい【繁栄】

さかえること。繁昌。「国が―する」

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ

ほとんど永久に近いこと。「―的」

ばんえい‐けいば【輓曳競馬】

輓馬が重い馬橇ばそりを曳ひいて行う北海道独特の地方競馬。

はんえい‐ろん【反映論】

〔哲〕(teoriya otrazheniya ロシア)認識は客観的存在の意識への反映と見なす唯物論の認識論学説。弁証法的唯物論では、認識は形而上学的唯物論が主張するような対象の鏡面への映射に似た受動的なものではなく、自然および社会への人間の働きかけ(実践)によって初めて成立し、感覚から概念、判断、推理への前進は反映の発展であるとする。→模写説

⇒はん‐えい【反映】

はん‐えつ【繙閲】

書物を読み、調べること。

ばん‐えつ【磐越】‥ヱツ

磐城いわきと越後えちご。

⇒ばんえつ‐さいせん【磐越西線】

⇒ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】

ばんえつ‐さいせん【磐越西線】‥ヱツ‥

福島県郡山と新潟県新津を結ぶJR線。全長175.6キロメートル。磐越東線(郡山・いわき間)とともに東北地方南部の本土横断線を構成。

⇒ばん‐えつ【磐越】

ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】‥ヱツ‥ダウ

福島県いわき市から会津若松を経て新潟市に至る高速道路。全長212.7キロメートル。新潟市で北陸自動車道と接続。いわき市からは常磐自動車道と接続。

⇒ばん‐えつ【磐越】

はん‐えり【半襟】

掛け襟の一種。襦袢ジバンの襟の上に掛けて装飾とするもの。現今は特に女性用のものをいう。そぎえり。

はん‐えん【半円】‥ヱン

円を直径によって二分した一半。

はん‐えん【繁衍・蕃衍】

しげりはびこること。

はん‐えん【攀縁】

(古くはヘンエンとも)

①よじのぼること。たよって身を立てること。

②俗縁にひかれ、かかずらうこと。栄華物語初花「よろづに―しつつせむ念誦・読経は、かひはあらむとすらむやは」

③(転じて、心の平静を失う意から)いきどおること。今昔物語集28「かく言はれて、少し―起りければ」

⇒はんえん‐けい【攀縁茎】

はんえん‐けい【攀縁茎】

不定根や巻鬚まきひげ・葉柄ようへいなどによって他物によじのぼる茎。ブドウ・ツタなどの茎の類。よじのぼり茎。

⇒はん‐えん【攀縁】

はん‐おう【反応】

①うらぎること。内通。

②⇒はんのう

はん‐おう【煩懊】‥アウ

心がもだえくるしむこと。

ばん‐おう【晩鶯】‥アウ

晩春・初夏の候に鳴く鶯。老鶯。

はんおう‐こく【藩王国】‥ワウ‥

イギリス領インド政府の保護下に置かれたインドの半独立的王侯領。大小約560を数えたが、1947年のインド分離独立に伴いほとんどがインドに統合された。藩王をマハーラージャまたはナワーブ(ニザーム)という。→ラージャ

はん‐おん【反音】

反切はんせつの音。

はん‐おん【半音】

〔音〕(semitone)全音の2分の1の音程。短2度に相当する。ハ調長音階ではホ-ヘ間やロ-ハ間の音程。↔全音

ばん‐おん【蛮音】

野蛮な音声。太く濁った音声。蛮声。

はん‐おんかい【半音階】

(chromatic scale)各音の間がすべて半音をなす音階。↔全音階

はん‐か【反歌】

長歌の後によみ添える短歌、まれに旋頭歌せどうか。長歌の意を反復・補足し、または要約するもので、1首ないし数首から成る。かえしうた。

はん‐か【半可】

①未熟。中途半端。「生なま―」

②半可通の略。

⇒はんか‐くさ・い【半可臭い】

⇒はんか‐つう【半可通】

はん‐か【半価】

定価の半分。はんね。

はん‐か【半跏】

〔仏〕(→)半跏趺坐ふざの略。

⇒はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】

⇒はんか‐ふざ【半跏趺坐】

はん‐か【半靴】‥クワ

⇒ほうか

はん‐か【煩苛】

わずらわしくやかましいこと。

はん‐か【頒価】

(多く商売としてでなく)物品を頒布する場合の価格。

はん‐か【盤枷】

律令制で、罪人につけた首かせ。「着釱ちゃくだ―」

はん‐か【繁華】‥クワ

①花が咲きみだれること。

②その地に人が多く集まりにぎわうこと。にぎやかなこと。夏目漱石、道草「店は東京のうちでも随分―な所にあつた」

⇒はんか‐がい【繁華街】

はん‐が【版画】‥グワ

木版・銅版・石版などで刷った画の総称。特に木版画を指す場合が多い。

ばん‐か【万化】‥クワ

①いろいろに変化すること。「千変―」

②万物を生み育てること。天地。自然。

ばん‐か【万花・万華】‥クワ

多くの花。いろいろの花。

ばん‐か【万顆】‥クワ

多くのつぶ。

ばん‐か【挽歌】

①中国で、葬送の際、柩車きゅうしゃを挽ひく者がうたった歌。

②死者を哀悼する詩歌。悼歌。哀傷歌。万葉集では相聞そうもん・雑歌ぞうかとともに部立ぶだての基本。

ばん‐か【晩花】‥クワ

おそざきの花。

ばん‐か【晩夏】

①夏の末。

②陰暦6月の異称。〈[季]夏〉

ばん‐か【晩霞】

①夕方に立つかすみ。

②夕焼け。

ばん‐か【蕃茄】

トマトの異称。あかなす。

ばん‐が【蛮画】‥グワ

西洋画。南蛮絵。

ハンガー【hangar】

航空機の整備及び格納を行うための施設。格納庫。

ハンガー【hanger】

洋服かけ。

バンカー【banker】

銀行家。

バンカー【bunker】

①船の燃料庫。

②ゴルフのコース中、自然の土が現れていたり砂を盛ったりした凹地。

ハンガー‐ストライキ【hunger-strike】

闘争手段として絶食で決意の固さを表す示威行為。ハンスト。

はん‐かい【半開】

①なかばひらくこと。半びらき。

②文明が少し開けていること。

はん‐かい【半解】

物事の一部分のみを知って全体を理解しないこと。なまものしり。「一知―」

はん‐かい【半壊】‥クワイ

建物などがなかばこわれること。↔全壊

はん‐かい【斑蓋】

山伏が頭にかぶるもの。白綾で包み、頂に八葉をあらわす八角の錦をつける。

はん‐かい【樊噲】‥クワイ

漢初の武将。江蘇沛県の人。高祖劉邦に仕えて戦功を立て、鴻門の会には劉邦の危急を救い、その即位後に舞陽侯に封。諡おくりなは武侯。( 〜前189)

はん‐がい【半舁】

(ハンガキの音便。両掛の半分の意か)衣類などを入れておく行李こうり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「夏の物は、―に襦袢じゅばんが一枚なささうな」

ばん‐かい【挽回】‥クワイ

もとへもどしかえすこと。とりかえすこと。回復。「名誉を―する」

ばん‐かい【盤回】‥クワイ

うねりまわること。

ばん‐がい【番外】‥グワイ

①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」

②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」

③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」

⇒ばんがい‐ち【番外地】

ばん‐がい【幡蓋】

幡と蓋。幢幡どうばんと天蓋。

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥

番地のない土地。

⇒ばん‐がい【番外】

はん‐がえし【半返し】‥ガヘシ

①裁縫で、針を1目の半分ずつ後ろにもどしながら刺していく縫い方。

②贈られた金品の半額にあたる金品を礼として相手に返すこと。「結納金は―が普通だ」

ハンカオ【漢口】

⇒かんこう

はんか‐がい【繁華街】‥クワ‥

多くの商店が並び、多くの人が集まってにぎやかな場所。盛り場。

⇒はん‐か【繁華】

はん‐かがみ【判鑑】

照合のために、あらかじめ取引先などに控えて置く印影の見本。印鑑。

はん‐かく【反核】

核兵器の実験・製造・配置・使用などに反対すること。「―運動」

はん‐かく【半角】

印刷で、和文の文字1字分の正方形の半分の大きさ。また、その大きさの活字・込物こめもの類。「―文字」

はん‐がく【半学】

中途半端な勉学。日葡辞書「サシデ(差出)ハンガク」

はん‐がく【半額】

ある金額の半分。「―割引」

はんがく【板額】

①鎌倉前期の女性。越後の豪族城資盛の姨おば。1201年(建仁1)資盛が幕府に抗して越後に挙兵したとき、自ら陣頭に立って敢闘したが遂に敵に捕らえられた。後に甲斐の浅利義遠の妻。

②体格がたくましくて顔の醜い女をあざけっていう語。

はん‐がく【潘岳】

晋の詩人。字は安仁。滎陽中牟えいようちゅうぼう(河南省中牟)の人。給事黄門侍郎などの官を歴任。陸機とともに潘陸と並称される。「悼亡詩」のほか、「秋興賦」「西征賦」などを「文選」に収める。(247〜300)

はん‐がく【藩学】

江戸時代、諸藩が、その藩の子弟を教育するために設けた学校。藩学校。藩校。藩黌はんこう。

主な藩学(表)

はん‐えい【繁栄】

さかえること。繁昌。「国が―する」

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ

ほとんど永久に近いこと。「―的」

ばんえい‐けいば【輓曳競馬】

輓馬が重い馬橇ばそりを曳ひいて行う北海道独特の地方競馬。

はんえい‐ろん【反映論】

〔哲〕(teoriya otrazheniya ロシア)認識は客観的存在の意識への反映と見なす唯物論の認識論学説。弁証法的唯物論では、認識は形而上学的唯物論が主張するような対象の鏡面への映射に似た受動的なものではなく、自然および社会への人間の働きかけ(実践)によって初めて成立し、感覚から概念、判断、推理への前進は反映の発展であるとする。→模写説

⇒はん‐えい【反映】

はん‐えつ【繙閲】

書物を読み、調べること。

ばん‐えつ【磐越】‥ヱツ

磐城いわきと越後えちご。

⇒ばんえつ‐さいせん【磐越西線】

⇒ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】

ばんえつ‐さいせん【磐越西線】‥ヱツ‥

福島県郡山と新潟県新津を結ぶJR線。全長175.6キロメートル。磐越東線(郡山・いわき間)とともに東北地方南部の本土横断線を構成。

⇒ばん‐えつ【磐越】

ばんえつ‐じどうしゃどう【磐越自動車道】‥ヱツ‥ダウ

福島県いわき市から会津若松を経て新潟市に至る高速道路。全長212.7キロメートル。新潟市で北陸自動車道と接続。いわき市からは常磐自動車道と接続。

⇒ばん‐えつ【磐越】

はん‐えり【半襟】

掛け襟の一種。襦袢ジバンの襟の上に掛けて装飾とするもの。現今は特に女性用のものをいう。そぎえり。

はん‐えん【半円】‥ヱン

円を直径によって二分した一半。

はん‐えん【繁衍・蕃衍】

しげりはびこること。

はん‐えん【攀縁】

(古くはヘンエンとも)

①よじのぼること。たよって身を立てること。

②俗縁にひかれ、かかずらうこと。栄華物語初花「よろづに―しつつせむ念誦・読経は、かひはあらむとすらむやは」

③(転じて、心の平静を失う意から)いきどおること。今昔物語集28「かく言はれて、少し―起りければ」

⇒はんえん‐けい【攀縁茎】

はんえん‐けい【攀縁茎】

不定根や巻鬚まきひげ・葉柄ようへいなどによって他物によじのぼる茎。ブドウ・ツタなどの茎の類。よじのぼり茎。

⇒はん‐えん【攀縁】

はん‐おう【反応】

①うらぎること。内通。

②⇒はんのう

はん‐おう【煩懊】‥アウ

心がもだえくるしむこと。

ばん‐おう【晩鶯】‥アウ

晩春・初夏の候に鳴く鶯。老鶯。

はんおう‐こく【藩王国】‥ワウ‥

イギリス領インド政府の保護下に置かれたインドの半独立的王侯領。大小約560を数えたが、1947年のインド分離独立に伴いほとんどがインドに統合された。藩王をマハーラージャまたはナワーブ(ニザーム)という。→ラージャ

はん‐おん【反音】

反切はんせつの音。

はん‐おん【半音】

〔音〕(semitone)全音の2分の1の音程。短2度に相当する。ハ調長音階ではホ-ヘ間やロ-ハ間の音程。↔全音

ばん‐おん【蛮音】

野蛮な音声。太く濁った音声。蛮声。

はん‐おんかい【半音階】

(chromatic scale)各音の間がすべて半音をなす音階。↔全音階

はん‐か【反歌】

長歌の後によみ添える短歌、まれに旋頭歌せどうか。長歌の意を反復・補足し、または要約するもので、1首ないし数首から成る。かえしうた。

はん‐か【半可】

①未熟。中途半端。「生なま―」

②半可通の略。

⇒はんか‐くさ・い【半可臭い】

⇒はんか‐つう【半可通】

はん‐か【半価】

定価の半分。はんね。

はん‐か【半跏】

〔仏〕(→)半跏趺坐ふざの略。

⇒はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】

⇒はんか‐ふざ【半跏趺坐】

はん‐か【半靴】‥クワ

⇒ほうか

はん‐か【煩苛】

わずらわしくやかましいこと。

はん‐か【頒価】

(多く商売としてでなく)物品を頒布する場合の価格。

はん‐か【盤枷】

律令制で、罪人につけた首かせ。「着釱ちゃくだ―」

はん‐か【繁華】‥クワ

①花が咲きみだれること。

②その地に人が多く集まりにぎわうこと。にぎやかなこと。夏目漱石、道草「店は東京のうちでも随分―な所にあつた」

⇒はんか‐がい【繁華街】

はん‐が【版画】‥グワ

木版・銅版・石版などで刷った画の総称。特に木版画を指す場合が多い。

ばん‐か【万化】‥クワ

①いろいろに変化すること。「千変―」

②万物を生み育てること。天地。自然。

ばん‐か【万花・万華】‥クワ

多くの花。いろいろの花。

ばん‐か【万顆】‥クワ

多くのつぶ。

ばん‐か【挽歌】

①中国で、葬送の際、柩車きゅうしゃを挽ひく者がうたった歌。

②死者を哀悼する詩歌。悼歌。哀傷歌。万葉集では相聞そうもん・雑歌ぞうかとともに部立ぶだての基本。

ばん‐か【晩花】‥クワ

おそざきの花。

ばん‐か【晩夏】

①夏の末。

②陰暦6月の異称。〈[季]夏〉

ばん‐か【晩霞】

①夕方に立つかすみ。

②夕焼け。

ばん‐か【蕃茄】

トマトの異称。あかなす。

ばん‐が【蛮画】‥グワ

西洋画。南蛮絵。

ハンガー【hangar】

航空機の整備及び格納を行うための施設。格納庫。

ハンガー【hanger】

洋服かけ。

バンカー【banker】

銀行家。

バンカー【bunker】

①船の燃料庫。

②ゴルフのコース中、自然の土が現れていたり砂を盛ったりした凹地。

ハンガー‐ストライキ【hunger-strike】

闘争手段として絶食で決意の固さを表す示威行為。ハンスト。

はん‐かい【半開】

①なかばひらくこと。半びらき。

②文明が少し開けていること。

はん‐かい【半解】

物事の一部分のみを知って全体を理解しないこと。なまものしり。「一知―」

はん‐かい【半壊】‥クワイ

建物などがなかばこわれること。↔全壊

はん‐かい【斑蓋】

山伏が頭にかぶるもの。白綾で包み、頂に八葉をあらわす八角の錦をつける。

はん‐かい【樊噲】‥クワイ

漢初の武将。江蘇沛県の人。高祖劉邦に仕えて戦功を立て、鴻門の会には劉邦の危急を救い、その即位後に舞陽侯に封。諡おくりなは武侯。( 〜前189)

はん‐がい【半舁】

(ハンガキの音便。両掛の半分の意か)衣類などを入れておく行李こうり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「夏の物は、―に襦袢じゅばんが一枚なささうな」

ばん‐かい【挽回】‥クワイ

もとへもどしかえすこと。とりかえすこと。回復。「名誉を―する」

ばん‐かい【盤回】‥クワイ

うねりまわること。

ばん‐がい【番外】‥グワイ

①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」

②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」

③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」

⇒ばんがい‐ち【番外地】

ばん‐がい【幡蓋】

幡と蓋。幢幡どうばんと天蓋。

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥

番地のない土地。

⇒ばん‐がい【番外】

はん‐がえし【半返し】‥ガヘシ

①裁縫で、針を1目の半分ずつ後ろにもどしながら刺していく縫い方。

②贈られた金品の半額にあたる金品を礼として相手に返すこと。「結納金は―が普通だ」

ハンカオ【漢口】

⇒かんこう

はんか‐がい【繁華街】‥クワ‥

多くの商店が並び、多くの人が集まってにぎやかな場所。盛り場。

⇒はん‐か【繁華】

はん‐かがみ【判鑑】

照合のために、あらかじめ取引先などに控えて置く印影の見本。印鑑。

はん‐かく【反核】

核兵器の実験・製造・配置・使用などに反対すること。「―運動」

はん‐かく【半角】

印刷で、和文の文字1字分の正方形の半分の大きさ。また、その大きさの活字・込物こめもの類。「―文字」

はん‐がく【半学】

中途半端な勉学。日葡辞書「サシデ(差出)ハンガク」

はん‐がく【半額】

ある金額の半分。「―割引」

はんがく【板額】

①鎌倉前期の女性。越後の豪族城資盛の姨おば。1201年(建仁1)資盛が幕府に抗して越後に挙兵したとき、自ら陣頭に立って敢闘したが遂に敵に捕らえられた。後に甲斐の浅利義遠の妻。

②体格がたくましくて顔の醜い女をあざけっていう語。

はん‐がく【潘岳】

晋の詩人。字は安仁。滎陽中牟えいようちゅうぼう(河南省中牟)の人。給事黄門侍郎などの官を歴任。陸機とともに潘陸と並称される。「悼亡詩」のほか、「秋興賦」「西征賦」などを「文選」に収める。(247〜300)

はん‐がく【藩学】

江戸時代、諸藩が、その藩の子弟を教育するために設けた学校。藩学校。藩校。藩黌はんこう。

主な藩学(表)

ばん‐かく【万客】

多くの客。千客。

ばん‐かく【蕃客】

来航した外国人。

ばん‐がく【晩学】

年が長じてから学問を始めること。菅家文草3「二経―に充あつ」

ばん‐がく【番楽】

秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。

はんか‐くさ・い【半可臭い】

〔形〕

(北海道・東北で)ばからしい。あほらしい。

⇒はん‐か【半可】

はん‐かくめい【反革命】

(counter-revolution)革命に反対する運動。革命以前の旧体制を復活させようと企てること。

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥

(imperfectum ラテン)ラテン語・ロマンス諸語の文法で、事態の未完了または過去における継続・反復・進行などを示す動詞の形。不完了形。未完了形。

ばん‐がさ【番傘】

竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ

鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。

はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】‥ヰザウ

仏像彫刻の一形式。普通左脚を垂れ、右脚を曲げ左の膝頭に乗せて腰かけ、右手を頬のあたりに挙げ思考にふける姿。弥勒菩薩みろくぼさつ像に多い。

⇒はん‐か【半跏】

ばんか‐じゅ【蕃瓜樹】‥クワ‥

(→)パパイアの異称。

ばん‐がしら【番頭】

①武家の番衆ばんしゅうの長。

②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。

ばん‐かず【番数】

番のかず。番組・取組のかず。

はん‐かせん【半歌仙】

①(「三十六歌仙」の語から)俳諧の一体。36句を一巻とする歌仙の上半、18句を一巻として完結するもの。

②能の素謡・仕舞などの会で18番を演奏すること。

はん‐かた【半肩】

①一方の肩。

②半肩担ぐこと。

⇒半肩担ぐ

はん‐がた【判形】

①浮世絵版画の紙の大きさ。大判・間判あいばん・中判などがある。

②(「判型」と書く)書物の大きさ。A5判・B6判など。はんけい。

ばん‐かた【番方】

①(→)番衆ばんしゅうに同じ。

②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。

ばん‐がた【晩方】

ゆうがた。くれがた。

ばん‐かく【万客】

多くの客。千客。

ばん‐かく【蕃客】

来航した外国人。

ばん‐がく【晩学】

年が長じてから学問を始めること。菅家文草3「二経―に充あつ」

ばん‐がく【番楽】

秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。

はんか‐くさ・い【半可臭い】

〔形〕

(北海道・東北で)ばからしい。あほらしい。

⇒はん‐か【半可】

はん‐かくめい【反革命】

(counter-revolution)革命に反対する運動。革命以前の旧体制を復活させようと企てること。

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥

(imperfectum ラテン)ラテン語・ロマンス諸語の文法で、事態の未完了または過去における継続・反復・進行などを示す動詞の形。不完了形。未完了形。

ばん‐がさ【番傘】

竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ

鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。

はんか‐しい‐ぞう【半跏思惟像】‥ヰザウ

仏像彫刻の一形式。普通左脚を垂れ、右脚を曲げ左の膝頭に乗せて腰かけ、右手を頬のあたりに挙げ思考にふける姿。弥勒菩薩みろくぼさつ像に多い。

⇒はん‐か【半跏】

ばんか‐じゅ【蕃瓜樹】‥クワ‥

(→)パパイアの異称。

ばん‐がしら【番頭】

①武家の番衆ばんしゅうの長。

②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。

ばん‐かず【番数】

番のかず。番組・取組のかず。

はん‐かせん【半歌仙】

①(「三十六歌仙」の語から)俳諧の一体。36句を一巻とする歌仙の上半、18句を一巻として完結するもの。

②能の素謡・仕舞などの会で18番を演奏すること。

はん‐かた【半肩】

①一方の肩。

②半肩担ぐこと。

⇒半肩担ぐ

はん‐がた【判形】

①浮世絵版画の紙の大きさ。大判・間判あいばん・中判などがある。

②(「判型」と書く)書物の大きさ。A5判・B6判など。はんけい。

ばん‐かた【番方】

①(→)番衆ばんしゅうに同じ。

②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。

ばん‐がた【晩方】

ゆうがた。くれがた。

広辞苑 ページ 16187 での【○刃を拾う】単語。