複数辞典一括検索+![]()

![]()

○範を垂れるはんをたれる🔗⭐🔉

○範を垂れるはんをたれる

自らが実践して模範を示す。

⇒はん【範】

ひ

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と母音〔i〕との結合した音節。〔hi〕 口蓋化されて〔çi〕の音とするものも広がっている。なお、江戸初期までは両唇音〔F〕と母音〔i〕との結合した音節であった。上代特殊仮名遣では、奈良時代に甲〔Fi〕乙〔Fï〕2類の別があった。

②平仮名「ひ」は「比」の草体。片仮名「ヒ」は「比」の旁つくり。

ひ【一】

(声に出して数える時などに使う)ひとつ。ひい。

ひ【日】

(「火」とはもともと別語)

①太陽。日輪。おひさま。万葉集3「渡る―の影も隠らひ」。「―が出る」

②(「陽」とも書く)太陽の光または熱。万葉集10「照る―にもわが袖乾ひめや」。「―にあたる」「―がさす」

③日の出から日没までの間。ひる。ひるま。万葉集3「春の―は山し見がほし」。「―が長くなる」「―がつまる」

④地球が1回の自転に要する時間。すなわち、午前零時から午後12時まで。「―を数える」

⑤ある特定の一日。「卒業の―となる」

⑥毎日すること。「―掛け」

⑦ひかず。日数。「―をふる」「出発まで―がない」

⑧日柄ひがら。日の吉凶。「―が悪い」

⑨ひぎり。日限。源氏物語蜻蛉「御葬送の事…―定められて」。「何日と―をきる」

⑩とき。おり。時代。万葉集17「絶ゆる―あらめや」。「幼き―の思い出」

⑪(「…した―には」「…きた―には」の形で)場合。多く好ましくない時にいう。「失敗でもした―には大変だ」

⑫天気模様。天候。土佐日記「舟とくこげ。―のよきに」

⑬紋所の名。日輪にかたどったもの。

⑭(日の神、すなわち天照大神の子孫の意から)皇室に関することにいう語。古事記中「たかひかる―のみこ」

⇒日が浅い

⇒日が当たる

⇒日が込む

⇒日が高い

⇒日暮れて道遠し

⇒日に焼ける

⇒日に夜を継ぐ

⇒日没する処

⇒日を改める

⇒日を追って

⇒日を同じくして論ずべからず

ひ【火】

(古形はホ。「日」とは別語)

①熱と光とを発して燃えているもの。高温で赤熱したもの。万葉集15「君が行く道のながてを繰り畳ね焼きほろぼさむ天の―もがも」。「―が燃える」「―に掛ける」

②ほのお。火焔。古事記中「さねさし相模さがむの小野に燃ゆる―の火中ほなかに立ちて問ひし君はも」

③おき。炭火。枕草子1「火桶の―もしろき灰がちになりて」

④火打ちの火。きりび。「―を打つ」

⑤(「燈」「灯」とも書く)ともしび。灯火。枕草子43「―ちかうとりよせて物語などみるに」

⑥火事。火災。蜻蛉日記下「夜中ばかりに―の騒ぎするところあり」。「―を出す」

⑦火のように光るもの。伊勢物語「この蛍のともす―にや見ゆらん」

⑧おこりたかまる感情のたとえ。万葉集17「心には―さへ燃えつつ」。「胸の―」

⑨のろし。「―を立つ」

⑩月経。

⇒火危うし

⇒火が付く

⇒火が降る

⇒灯涼し

⇒火に油を注ぐ

⇒火に入る虫

⇒火の消えたよう

⇒火の付いたよう

⇒火の出るよう

⇒火の無い所に煙は立たぬ

⇒火の中水の底

⇒火を挙ぐ

⇒火を落とす

⇒火を易う

⇒火を掛ける

⇒火を失す

⇒火を摩る

⇒火を散らす

⇒火を付ける

⇒火を通す

⇒火を吐く

⇒火を放つ

⇒火を吹く

⇒火を吹く力も無い

⇒火を振る

⇒火を見たら火事と思え

⇒火を見るよりも明らか

ひ【氷】

①水のこおったもの。こおり。万葉集13「おく霜も―に冴えわたり」

②雹ひょう。ひさめ。源氏物語須磨「地の底とほるばかりの―降り」

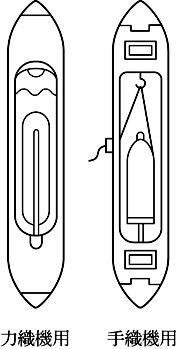

ひ【杼・梭】

織機の付属具。製織の際、緯よこ糸を通す操作に用いる。木または金属製で舟形に造ったものの両端に、金属・皮革などをかぶせ、胴部に緯管よこくだを保持する空所がある。一側にうがった目から糸を引き出し、経たて糸の中をくぐらせる。さす。さい。シャットル。〈倭名類聚鈔14〉

杼

杼

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

杼

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ひ【桧】

ヒノキの古称。万葉集1「衣手の田上山たなかみやまの真木さく―のつまでを」

ひ【乾・干】

ひること。かわき。「―のよい海苔」

ひ【樋】

①水を導き送る長い管。とい。

②せきとめた水の出口の戸。これを開閉して水を出したり留めたりする。水門。

③刀や薙刀なぎなたの身の棟むねよりの側面につけた細長い溝。刀剣の重さを減らし、調子をととのえるためのもの。血走りをよくするものともいう。みぞ。血流し。

④丸木弓の本末の弾力を均衡させるため、弓腹ゆはらの中央から本弭もとはず近くまで彫った浅い溝。

⑤厠かわやで糞尿を受ける器。〈倭名類聚鈔14〉

ひ【霊】

霊力。神霊。祝詞、大殿祭「御床みゆかつ―のさやき」

ひ【

ひ【桧】

ヒノキの古称。万葉集1「衣手の田上山たなかみやまの真木さく―のつまでを」

ひ【乾・干】

ひること。かわき。「―のよい海苔」

ひ【樋】

①水を導き送る長い管。とい。

②せきとめた水の出口の戸。これを開閉して水を出したり留めたりする。水門。

③刀や薙刀なぎなたの身の棟むねよりの側面につけた細長い溝。刀剣の重さを減らし、調子をととのえるためのもの。血走りをよくするものともいう。みぞ。血流し。

④丸木弓の本末の弾力を均衡させるため、弓腹ゆはらの中央から本弭もとはず近くまで彫った浅い溝。

⑤厠かわやで糞尿を受ける器。〈倭名類聚鈔14〉

ひ【霊】

霊力。神霊。祝詞、大殿祭「御床みゆかつ―のさやき」

ひ【 】

(→)鉱脈。

ひ【目翳】

瞳に翳くもりができて、物が見えない眼病。〈倭名類聚鈔3〉

ひ【匕】

①さじ。

②薬などの分量を数える単位。「一匕いっぴの薬」

ひ【比】

①ともがら。たぐい。「他に―を見ない」「工業力で米国の―でない」

②詩経の六義りくぎの一つ。直接に物になぞらえる修辞法。明喩。→六義。

③〔数〕同種類の二つの量A、Bがあって、Bが零でない時に、AがBの何倍に当たるかという関係をAのBに対する比といい、これをA:Bと書く。A/Bをこの比の値あたいという。「―を求める」

④比律賓フィリピンの略。

ひ【妃】

①天皇に仕える女性で皇后に次ぐ位にあるもの。きさき。

②現制では皇族の妻の称。

ひ【否】

(呉音はフ)

①打ち消すこと。肯定しないこと。いな。

②そうでないこと。

ひ【妣】

死んだ母。↔考

ひ【肥】

①こやし。「―を入れる」

②肥前国ひぜんのくに・肥後国ひごのくにの略。

ひ【泌】

⇒ひつ(泌)

ひ【非】

①よくないこと。道理にあわないこと。不正。あやまり。「―をあばく」「―を認める」↔是。

②うまくゆかないこと。「形勢―なり」

③そしること。「―を唱える」

④そうでない意を表す語。「―人道的」

⇒非の打ち所が無い

⇒非を打つ

⇒非を鳴らす

ひ【飛】

①将棋の駒、飛車の略。

②飛騨国ひだのくにの略。

③野球で、飛球の略。「犠―」

ひ【剕】

中国古代のあしきりの刑。→あしきり(剕)

ひ【被】

受身を表す語。「―選挙権」

ひ【秘】

ひめること。かくすこと。「―中の―」

ひ【婢】

召し使われる女。はしため。下女。女中。

ひ【悲】

仏教で、あわれみの心。

ひ【脾】

(→)脾臓に同じ。〈色葉字類抄〉

ひ【費】

ついえ。金銭。「―の合計」

ひ【碑】

後世に伝えるため、石に文をきざんで建てたもの。いしぶみ。たていし。「―を建てる」→碑碣ひけつ

ひ【緋】

濃くあかるい赤色。深紅色。また、緋色の糸や絹。

ひ

〔接頭〕

形容詞に冠して、その感じが強いということを表す。「―弱い」

ひ【曾・隔】

〔接頭〕

血縁関係を表す語に付いて、それよりさらに1代離れる意を表す。ひい。「―まご」

び

「ひ」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と母音〔i〕との結合した音節。〔bi〕 上代特殊仮名遣では、奈良時代に甲〔bi〕乙〔bï〕2類の別があった。

び【未】

十二支の第8。ひつじ。→み(未)

び【尾】

①〔天〕二十八宿の一つ。尾宿。あしたれぼし。

②魚やエビを数える語。

③尾張国おわりのくにの略。

び【美】

①うつくしいこと。うつくしさ。「―を誇る」

②よいこと。りっぱなこと。「有終の―を飾る」

③〔哲〕知覚・感覚・情感を刺激して内的快感をひきおこすもの。「快」が生理的・個人的・偶然的・主観的であるのに対して、「美」は個人的利害関心から一応解放され、より普遍的・必然的・客観的・社会的である。

び【備】

吉備国きびのくにの略。

び【微】

(呉音はミ)忽こつの10分の1。1の100万分の1。

⇒微に入り細をうがつ

び【傍】

〔接尾〕

(ミ(廻)と同源)名詞に付いて、めぐり、ほとりの意を表す。万葉集5「梅の花散り乱まがひたる岡―には」。「浜―」「山―」

ぴ

「ひ」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と母音〔i〕との結合した音節。〔pi〕

び‐あ【微痾】

軽い病気。微恙びよう。

ビア【beer】

⇒ビール

ピアー【pier】

①桟橋・突堤・橋脚などの意。

②ウォーター‐フロント開発で用いられる、桟橋を利用した地区。

③石造建物の支柱。

ビアード【Charles Austin Beard】

アメリカの歴史家。歴史における経済的要因を重視。また、都市行政問題の権威。関東大震災後の東京復興計画に参与。著「合衆国憲法の経済的解釈」など。(1874〜1948)

ひ‐あい【日間・日合】‥アヒ

①ひかず。日数。

②時日のほどあい。日どり。

③日歩ひぶ。

⇒ひあい‐の‐さけ【日合の酒】

ひ‐あい【火相】‥アヒ

①火のもと。火の用心。西鶴織留5「内蔵―よく念を入れ」

②火のおこり具合。茶道でいう。

ひ‐あい【非愛】

①無愛想。無遠慮。十訓抄「これも公任卿の―なるにてぞありける」

②あやういこと。危険。平家物語8「わが馬の―なりとて」

ひ‐あい【悲哀】

かなしむこと。かなしくあわれなこと。「人生の―」

ひあい‐の‐さけ【日合の酒】‥アヒ‥

その場にありあわせた酒。

⇒ひ‐あい【日間・日合】

ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】

〔自五〕

①全くかわききる。「田が―・る」

②すっかり潮がひいてしまう。

③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」

ひ‐あき【日明き・忌明】

①産の忌みがあけ、生児を初神詣りさせる日。30日から33日目が多い。

②死後49日目の法事。きあけ。火合せ。精進上げ。

ひ‐あげ【火上げ】

(→)揚松あげまつに同じ。

ひ‐あし【日脚・日足】

①雲間などからもれる日光。

②太陽が空を過ぎて行く速さ。また、その動きと共に移動して行く光線。日のあし。「―が速い」

③昼間の時間。

⇒日脚伸ぶ

ひ‐あし【火脚・火足】

火の燃えひろがる速さ。

ひ‐あじ【火味】‥アヂ

香炉の灰に埋めた炭団たどんの火加減をはかる具。形は香箸こうばし・きょうじに似て、つばをはめたもの。火の深浅強弱がわかる。

ピアジェ【Jean Piaget】

スイスの心理学者。新生児期から青年前期までの知性の発達過程についての発生的認識論と、それを証拠だてるデータを示したことで知られる。20世紀後半の発達心理学・教育研究の発展に貢献。(1896〜1980)

】

(→)鉱脈。

ひ【目翳】

瞳に翳くもりができて、物が見えない眼病。〈倭名類聚鈔3〉

ひ【匕】

①さじ。

②薬などの分量を数える単位。「一匕いっぴの薬」

ひ【比】

①ともがら。たぐい。「他に―を見ない」「工業力で米国の―でない」

②詩経の六義りくぎの一つ。直接に物になぞらえる修辞法。明喩。→六義。

③〔数〕同種類の二つの量A、Bがあって、Bが零でない時に、AがBの何倍に当たるかという関係をAのBに対する比といい、これをA:Bと書く。A/Bをこの比の値あたいという。「―を求める」

④比律賓フィリピンの略。

ひ【妃】

①天皇に仕える女性で皇后に次ぐ位にあるもの。きさき。

②現制では皇族の妻の称。

ひ【否】

(呉音はフ)

①打ち消すこと。肯定しないこと。いな。

②そうでないこと。

ひ【妣】

死んだ母。↔考

ひ【肥】

①こやし。「―を入れる」

②肥前国ひぜんのくに・肥後国ひごのくにの略。

ひ【泌】

⇒ひつ(泌)

ひ【非】

①よくないこと。道理にあわないこと。不正。あやまり。「―をあばく」「―を認める」↔是。

②うまくゆかないこと。「形勢―なり」

③そしること。「―を唱える」

④そうでない意を表す語。「―人道的」

⇒非の打ち所が無い

⇒非を打つ

⇒非を鳴らす

ひ【飛】

①将棋の駒、飛車の略。

②飛騨国ひだのくにの略。

③野球で、飛球の略。「犠―」

ひ【剕】

中国古代のあしきりの刑。→あしきり(剕)

ひ【被】

受身を表す語。「―選挙権」

ひ【秘】

ひめること。かくすこと。「―中の―」

ひ【婢】

召し使われる女。はしため。下女。女中。

ひ【悲】

仏教で、あわれみの心。

ひ【脾】

(→)脾臓に同じ。〈色葉字類抄〉

ひ【費】

ついえ。金銭。「―の合計」

ひ【碑】

後世に伝えるため、石に文をきざんで建てたもの。いしぶみ。たていし。「―を建てる」→碑碣ひけつ

ひ【緋】

濃くあかるい赤色。深紅色。また、緋色の糸や絹。

ひ

〔接頭〕

形容詞に冠して、その感じが強いということを表す。「―弱い」

ひ【曾・隔】

〔接頭〕

血縁関係を表す語に付いて、それよりさらに1代離れる意を表す。ひい。「―まご」

び

「ひ」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と母音〔i〕との結合した音節。〔bi〕 上代特殊仮名遣では、奈良時代に甲〔bi〕乙〔bï〕2類の別があった。

び【未】

十二支の第8。ひつじ。→み(未)

び【尾】

①〔天〕二十八宿の一つ。尾宿。あしたれぼし。

②魚やエビを数える語。

③尾張国おわりのくにの略。

び【美】

①うつくしいこと。うつくしさ。「―を誇る」

②よいこと。りっぱなこと。「有終の―を飾る」

③〔哲〕知覚・感覚・情感を刺激して内的快感をひきおこすもの。「快」が生理的・個人的・偶然的・主観的であるのに対して、「美」は個人的利害関心から一応解放され、より普遍的・必然的・客観的・社会的である。

び【備】

吉備国きびのくにの略。

び【微】

(呉音はミ)忽こつの10分の1。1の100万分の1。

⇒微に入り細をうがつ

び【傍】

〔接尾〕

(ミ(廻)と同源)名詞に付いて、めぐり、ほとりの意を表す。万葉集5「梅の花散り乱まがひたる岡―には」。「浜―」「山―」

ぴ

「ひ」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と母音〔i〕との結合した音節。〔pi〕

び‐あ【微痾】

軽い病気。微恙びよう。

ビア【beer】

⇒ビール

ピアー【pier】

①桟橋・突堤・橋脚などの意。

②ウォーター‐フロント開発で用いられる、桟橋を利用した地区。

③石造建物の支柱。

ビアード【Charles Austin Beard】

アメリカの歴史家。歴史における経済的要因を重視。また、都市行政問題の権威。関東大震災後の東京復興計画に参与。著「合衆国憲法の経済的解釈」など。(1874〜1948)

ひ‐あい【日間・日合】‥アヒ

①ひかず。日数。

②時日のほどあい。日どり。

③日歩ひぶ。

⇒ひあい‐の‐さけ【日合の酒】

ひ‐あい【火相】‥アヒ

①火のもと。火の用心。西鶴織留5「内蔵―よく念を入れ」

②火のおこり具合。茶道でいう。

ひ‐あい【非愛】

①無愛想。無遠慮。十訓抄「これも公任卿の―なるにてぞありける」

②あやういこと。危険。平家物語8「わが馬の―なりとて」

ひ‐あい【悲哀】

かなしむこと。かなしくあわれなこと。「人生の―」

ひあい‐の‐さけ【日合の酒】‥アヒ‥

その場にありあわせた酒。

⇒ひ‐あい【日間・日合】

ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】

〔自五〕

①全くかわききる。「田が―・る」

②すっかり潮がひいてしまう。

③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」

ひ‐あき【日明き・忌明】

①産の忌みがあけ、生児を初神詣りさせる日。30日から33日目が多い。

②死後49日目の法事。きあけ。火合せ。精進上げ。

ひ‐あげ【火上げ】

(→)揚松あげまつに同じ。

ひ‐あし【日脚・日足】

①雲間などからもれる日光。

②太陽が空を過ぎて行く速さ。また、その動きと共に移動して行く光線。日のあし。「―が速い」

③昼間の時間。

⇒日脚伸ぶ

ひ‐あし【火脚・火足】

火の燃えひろがる速さ。

ひ‐あじ【火味】‥アヂ

香炉の灰に埋めた炭団たどんの火加減をはかる具。形は香箸こうばし・きょうじに似て、つばをはめたもの。火の深浅強弱がわかる。

ピアジェ【Jean Piaget】

スイスの心理学者。新生児期から青年前期までの知性の発達過程についての発生的認識論と、それを証拠だてるデータを示したことで知られる。20世紀後半の発達心理学・教育研究の発展に貢献。(1896〜1980)

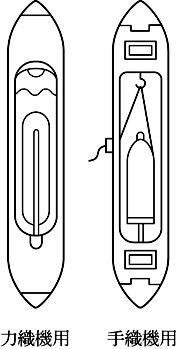

杼

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

杼

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ひ【桧】

ヒノキの古称。万葉集1「衣手の田上山たなかみやまの真木さく―のつまでを」

ひ【乾・干】

ひること。かわき。「―のよい海苔」

ひ【樋】

①水を導き送る長い管。とい。

②せきとめた水の出口の戸。これを開閉して水を出したり留めたりする。水門。

③刀や薙刀なぎなたの身の棟むねよりの側面につけた細長い溝。刀剣の重さを減らし、調子をととのえるためのもの。血走りをよくするものともいう。みぞ。血流し。

④丸木弓の本末の弾力を均衡させるため、弓腹ゆはらの中央から本弭もとはず近くまで彫った浅い溝。

⑤厠かわやで糞尿を受ける器。〈倭名類聚鈔14〉

ひ【霊】

霊力。神霊。祝詞、大殿祭「御床みゆかつ―のさやき」

ひ【

ひ【桧】

ヒノキの古称。万葉集1「衣手の田上山たなかみやまの真木さく―のつまでを」

ひ【乾・干】

ひること。かわき。「―のよい海苔」

ひ【樋】

①水を導き送る長い管。とい。

②せきとめた水の出口の戸。これを開閉して水を出したり留めたりする。水門。

③刀や薙刀なぎなたの身の棟むねよりの側面につけた細長い溝。刀剣の重さを減らし、調子をととのえるためのもの。血走りをよくするものともいう。みぞ。血流し。

④丸木弓の本末の弾力を均衡させるため、弓腹ゆはらの中央から本弭もとはず近くまで彫った浅い溝。

⑤厠かわやで糞尿を受ける器。〈倭名類聚鈔14〉

ひ【霊】

霊力。神霊。祝詞、大殿祭「御床みゆかつ―のさやき」

ひ【 】

(→)鉱脈。

ひ【目翳】

瞳に翳くもりができて、物が見えない眼病。〈倭名類聚鈔3〉

ひ【匕】

①さじ。

②薬などの分量を数える単位。「一匕いっぴの薬」

ひ【比】

①ともがら。たぐい。「他に―を見ない」「工業力で米国の―でない」

②詩経の六義りくぎの一つ。直接に物になぞらえる修辞法。明喩。→六義。

③〔数〕同種類の二つの量A、Bがあって、Bが零でない時に、AがBの何倍に当たるかという関係をAのBに対する比といい、これをA:Bと書く。A/Bをこの比の値あたいという。「―を求める」

④比律賓フィリピンの略。

ひ【妃】

①天皇に仕える女性で皇后に次ぐ位にあるもの。きさき。

②現制では皇族の妻の称。

ひ【否】

(呉音はフ)

①打ち消すこと。肯定しないこと。いな。

②そうでないこと。

ひ【妣】

死んだ母。↔考

ひ【肥】

①こやし。「―を入れる」

②肥前国ひぜんのくに・肥後国ひごのくにの略。

ひ【泌】

⇒ひつ(泌)

ひ【非】

①よくないこと。道理にあわないこと。不正。あやまり。「―をあばく」「―を認める」↔是。

②うまくゆかないこと。「形勢―なり」

③そしること。「―を唱える」

④そうでない意を表す語。「―人道的」

⇒非の打ち所が無い

⇒非を打つ

⇒非を鳴らす

ひ【飛】

①将棋の駒、飛車の略。

②飛騨国ひだのくにの略。

③野球で、飛球の略。「犠―」

ひ【剕】

中国古代のあしきりの刑。→あしきり(剕)

ひ【被】

受身を表す語。「―選挙権」

ひ【秘】

ひめること。かくすこと。「―中の―」

ひ【婢】

召し使われる女。はしため。下女。女中。

ひ【悲】

仏教で、あわれみの心。

ひ【脾】

(→)脾臓に同じ。〈色葉字類抄〉

ひ【費】

ついえ。金銭。「―の合計」

ひ【碑】

後世に伝えるため、石に文をきざんで建てたもの。いしぶみ。たていし。「―を建てる」→碑碣ひけつ

ひ【緋】

濃くあかるい赤色。深紅色。また、緋色の糸や絹。

ひ

〔接頭〕

形容詞に冠して、その感じが強いということを表す。「―弱い」

ひ【曾・隔】

〔接頭〕

血縁関係を表す語に付いて、それよりさらに1代離れる意を表す。ひい。「―まご」

び

「ひ」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と母音〔i〕との結合した音節。〔bi〕 上代特殊仮名遣では、奈良時代に甲〔bi〕乙〔bï〕2類の別があった。

び【未】

十二支の第8。ひつじ。→み(未)

び【尾】

①〔天〕二十八宿の一つ。尾宿。あしたれぼし。

②魚やエビを数える語。

③尾張国おわりのくにの略。

び【美】

①うつくしいこと。うつくしさ。「―を誇る」

②よいこと。りっぱなこと。「有終の―を飾る」

③〔哲〕知覚・感覚・情感を刺激して内的快感をひきおこすもの。「快」が生理的・個人的・偶然的・主観的であるのに対して、「美」は個人的利害関心から一応解放され、より普遍的・必然的・客観的・社会的である。

び【備】

吉備国きびのくにの略。

び【微】

(呉音はミ)忽こつの10分の1。1の100万分の1。

⇒微に入り細をうがつ

び【傍】

〔接尾〕

(ミ(廻)と同源)名詞に付いて、めぐり、ほとりの意を表す。万葉集5「梅の花散り乱まがひたる岡―には」。「浜―」「山―」

ぴ

「ひ」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と母音〔i〕との結合した音節。〔pi〕

び‐あ【微痾】

軽い病気。微恙びよう。

ビア【beer】

⇒ビール

ピアー【pier】

①桟橋・突堤・橋脚などの意。

②ウォーター‐フロント開発で用いられる、桟橋を利用した地区。

③石造建物の支柱。

ビアード【Charles Austin Beard】

アメリカの歴史家。歴史における経済的要因を重視。また、都市行政問題の権威。関東大震災後の東京復興計画に参与。著「合衆国憲法の経済的解釈」など。(1874〜1948)

ひ‐あい【日間・日合】‥アヒ

①ひかず。日数。

②時日のほどあい。日どり。

③日歩ひぶ。

⇒ひあい‐の‐さけ【日合の酒】

ひ‐あい【火相】‥アヒ

①火のもと。火の用心。西鶴織留5「内蔵―よく念を入れ」

②火のおこり具合。茶道でいう。

ひ‐あい【非愛】

①無愛想。無遠慮。十訓抄「これも公任卿の―なるにてぞありける」

②あやういこと。危険。平家物語8「わが馬の―なりとて」

ひ‐あい【悲哀】

かなしむこと。かなしくあわれなこと。「人生の―」

ひあい‐の‐さけ【日合の酒】‥アヒ‥

その場にありあわせた酒。

⇒ひ‐あい【日間・日合】

ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】

〔自五〕

①全くかわききる。「田が―・る」

②すっかり潮がひいてしまう。

③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」

ひ‐あき【日明き・忌明】

①産の忌みがあけ、生児を初神詣りさせる日。30日から33日目が多い。

②死後49日目の法事。きあけ。火合せ。精進上げ。

ひ‐あげ【火上げ】

(→)揚松あげまつに同じ。

ひ‐あし【日脚・日足】

①雲間などからもれる日光。

②太陽が空を過ぎて行く速さ。また、その動きと共に移動して行く光線。日のあし。「―が速い」

③昼間の時間。

⇒日脚伸ぶ

ひ‐あし【火脚・火足】

火の燃えひろがる速さ。

ひ‐あじ【火味】‥アヂ

香炉の灰に埋めた炭団たどんの火加減をはかる具。形は香箸こうばし・きょうじに似て、つばをはめたもの。火の深浅強弱がわかる。

ピアジェ【Jean Piaget】

スイスの心理学者。新生児期から青年前期までの知性の発達過程についての発生的認識論と、それを証拠だてるデータを示したことで知られる。20世紀後半の発達心理学・教育研究の発展に貢献。(1896〜1980)

】

(→)鉱脈。

ひ【目翳】

瞳に翳くもりができて、物が見えない眼病。〈倭名類聚鈔3〉

ひ【匕】

①さじ。

②薬などの分量を数える単位。「一匕いっぴの薬」

ひ【比】

①ともがら。たぐい。「他に―を見ない」「工業力で米国の―でない」

②詩経の六義りくぎの一つ。直接に物になぞらえる修辞法。明喩。→六義。

③〔数〕同種類の二つの量A、Bがあって、Bが零でない時に、AがBの何倍に当たるかという関係をAのBに対する比といい、これをA:Bと書く。A/Bをこの比の値あたいという。「―を求める」

④比律賓フィリピンの略。

ひ【妃】

①天皇に仕える女性で皇后に次ぐ位にあるもの。きさき。

②現制では皇族の妻の称。

ひ【否】

(呉音はフ)

①打ち消すこと。肯定しないこと。いな。

②そうでないこと。

ひ【妣】

死んだ母。↔考

ひ【肥】

①こやし。「―を入れる」

②肥前国ひぜんのくに・肥後国ひごのくにの略。

ひ【泌】

⇒ひつ(泌)

ひ【非】

①よくないこと。道理にあわないこと。不正。あやまり。「―をあばく」「―を認める」↔是。

②うまくゆかないこと。「形勢―なり」

③そしること。「―を唱える」

④そうでない意を表す語。「―人道的」

⇒非の打ち所が無い

⇒非を打つ

⇒非を鳴らす

ひ【飛】

①将棋の駒、飛車の略。

②飛騨国ひだのくにの略。

③野球で、飛球の略。「犠―」

ひ【剕】

中国古代のあしきりの刑。→あしきり(剕)

ひ【被】

受身を表す語。「―選挙権」

ひ【秘】

ひめること。かくすこと。「―中の―」

ひ【婢】

召し使われる女。はしため。下女。女中。

ひ【悲】

仏教で、あわれみの心。

ひ【脾】

(→)脾臓に同じ。〈色葉字類抄〉

ひ【費】

ついえ。金銭。「―の合計」

ひ【碑】

後世に伝えるため、石に文をきざんで建てたもの。いしぶみ。たていし。「―を建てる」→碑碣ひけつ

ひ【緋】

濃くあかるい赤色。深紅色。また、緋色の糸や絹。

ひ

〔接頭〕

形容詞に冠して、その感じが強いということを表す。「―弱い」

ひ【曾・隔】

〔接頭〕

血縁関係を表す語に付いて、それよりさらに1代離れる意を表す。ひい。「―まご」

び

「ひ」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と母音〔i〕との結合した音節。〔bi〕 上代特殊仮名遣では、奈良時代に甲〔bi〕乙〔bï〕2類の別があった。

び【未】

十二支の第8。ひつじ。→み(未)

び【尾】

①〔天〕二十八宿の一つ。尾宿。あしたれぼし。

②魚やエビを数える語。

③尾張国おわりのくにの略。

び【美】

①うつくしいこと。うつくしさ。「―を誇る」

②よいこと。りっぱなこと。「有終の―を飾る」

③〔哲〕知覚・感覚・情感を刺激して内的快感をひきおこすもの。「快」が生理的・個人的・偶然的・主観的であるのに対して、「美」は個人的利害関心から一応解放され、より普遍的・必然的・客観的・社会的である。

び【備】

吉備国きびのくにの略。

び【微】

(呉音はミ)忽こつの10分の1。1の100万分の1。

⇒微に入り細をうがつ

び【傍】

〔接尾〕

(ミ(廻)と同源)名詞に付いて、めぐり、ほとりの意を表す。万葉集5「梅の花散り乱まがひたる岡―には」。「浜―」「山―」

ぴ

「ひ」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と母音〔i〕との結合した音節。〔pi〕

び‐あ【微痾】

軽い病気。微恙びよう。

ビア【beer】

⇒ビール

ピアー【pier】

①桟橋・突堤・橋脚などの意。

②ウォーター‐フロント開発で用いられる、桟橋を利用した地区。

③石造建物の支柱。

ビアード【Charles Austin Beard】

アメリカの歴史家。歴史における経済的要因を重視。また、都市行政問題の権威。関東大震災後の東京復興計画に参与。著「合衆国憲法の経済的解釈」など。(1874〜1948)

ひ‐あい【日間・日合】‥アヒ

①ひかず。日数。

②時日のほどあい。日どり。

③日歩ひぶ。

⇒ひあい‐の‐さけ【日合の酒】

ひ‐あい【火相】‥アヒ

①火のもと。火の用心。西鶴織留5「内蔵―よく念を入れ」

②火のおこり具合。茶道でいう。

ひ‐あい【非愛】

①無愛想。無遠慮。十訓抄「これも公任卿の―なるにてぞありける」

②あやういこと。危険。平家物語8「わが馬の―なりとて」

ひ‐あい【悲哀】

かなしむこと。かなしくあわれなこと。「人生の―」

ひあい‐の‐さけ【日合の酒】‥アヒ‥

その場にありあわせた酒。

⇒ひ‐あい【日間・日合】

ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】

〔自五〕

①全くかわききる。「田が―・る」

②すっかり潮がひいてしまう。

③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」

ひ‐あき【日明き・忌明】

①産の忌みがあけ、生児を初神詣りさせる日。30日から33日目が多い。

②死後49日目の法事。きあけ。火合せ。精進上げ。

ひ‐あげ【火上げ】

(→)揚松あげまつに同じ。

ひ‐あし【日脚・日足】

①雲間などからもれる日光。

②太陽が空を過ぎて行く速さ。また、その動きと共に移動して行く光線。日のあし。「―が速い」

③昼間の時間。

⇒日脚伸ぶ

ひ‐あし【火脚・火足】

火の燃えひろがる速さ。

ひ‐あじ【火味】‥アヂ

香炉の灰に埋めた炭団たどんの火加減をはかる具。形は香箸こうばし・きょうじに似て、つばをはめたもの。火の深浅強弱がわかる。

ピアジェ【Jean Piaget】

スイスの心理学者。新生児期から青年前期までの知性の発達過程についての発生的認識論と、それを証拠だてるデータを示したことで知られる。20世紀後半の発達心理学・教育研究の発展に貢献。(1896〜1980)

広辞苑 ページ 16306 での【○範を垂れる】単語。