複数辞典一括検索+![]()

![]()

○日に夜を継ぐひによをつぐ🔗⭐🔉

○日に夜を継ぐひによをつぐ

昼夜とぎれることなく続けることをいう。「日に夜を継いで工事の完成を急ぐ」

⇒ひ【日】

ビニル【vinyl】

〔化〕

①ビニル基。エチレンから水素原子1個を除いた原子団。化学式CH2=CH‐

②(→)ビニル樹脂の略称。ビニール。

⇒ビニル‐じゅし【ビニル樹脂】

ビニル‐じゅし【ビニル樹脂】

ビニル基を持つ単量体を重合させた合成樹脂の総称。塩化ビニル樹脂・酢酸ビニル樹脂の類。

⇒ビニル【vinyl】

びに‐ろう【檳榔】‥ラウ

(→)「びんろう」に同じ。

ビニロン【vinylon】

ポリビニル‐アルコール系の合成繊維。ポリビニル‐アルコールを熱水に溶解して紡糸し、ホルムアルデヒドで処理して水に不溶性にしたもの。1939年に桜田一郎が発明。吸湿性大、酸・アルカリに強く、摩擦に強い。衣料・漁網・ロープなどに用いる。

ひ‐にん【否認】

否とみとめること。承認しないこと。「罪状を―する」

⇒ひにん‐けん【否認権】

ひ‐にん【非人】

①〔仏〕人間でないもの、すなわち天竜八部衆などの類。開目抄「人にん―等の一切の衆の前に於て」

②出家遁世の沙門。世捨て人。正法眼蔵随聞記2「我は―也、遁世籠居の身なれば」

③いやしい身分の人。極貧の人や乞食こじきを指す。仮名草子、伊曾保「汝、乞食―をいやしむる事なかれ」

④江戸幕藩体制下、えたとともに四民の下におかれた最下層の身分。卑俗な遊芸、罪人の送致、刑屍の埋葬などに従事した。

⇒ひにん‐あずけ【非人預】

⇒ひにん‐がしら【非人頭】

⇒ひにん‐ごや【非人小屋】

⇒ひにん‐てか【非人手下】

ひ‐にん【避妊】

人為的に、妊娠を避ける処置をすること。受胎調節。「―薬」

⇒ひにん‐ぐ【避妊具】

ひにん‐あずけ【非人預】‥アヅケ

(→)「ためあずけ(溜預)」に同じ。

⇒ひ‐にん【非人】

ひにん‐がしら【非人頭】

非人4の取締りに当たった非人の長。

⇒ひ‐にん【非人】

ひにん‐ぐ【避妊具】

妊娠を避けるために用いる器具。コンドーム・ペッサリー・避妊リングなど。

⇒ひ‐にん【避妊】

ひにん‐けん【否認権】

破産者の破産手続開始前になした行為が破産債権者に損害を与える場合、破産管財人がその行為を無効にする権利。会社更生・民事再生でも同様の権利がある。

⇒ひ‐にん【否認】

ひ‐にんげんてき【非人間的】

冷酷で思いやりのないこと。「―な扱い」

ひにん‐ごや【非人小屋】

非人が起居する小屋。幕府・諸藩で、非人・乞食などを収容し、職業補導等を行なった施設。非人寄場よせば。

⇒ひ‐にん【非人】

ひ‐にんじょう【非人情】‥ジヤウ

①人情のないこと。人に冷たいこと。思いやりのないこと。

②(「不人情」と区別して)人情から超然として、それにわずらわされないこと。夏目漱石、草枕「不人情ぢやありません。―な惚れ方をするんです」。「―に眺める」

ひにんしょう‐めいだい【非人称命題】

(impersonal proposition)命題の主語を欠くか、または不定代名詞を以てこれに代え、ただ述語で現前の意識内容を表す命題。例えば、「暑い」とか“It rains.”(雨降る)など。措定そてい命題。無主的命題。

ひにん‐てか【非人手下】

江戸時代、庶民に科した付加刑で、非人身分に落とすもの。非人頭に引き渡し、その部下に編入した。

⇒ひ‐にん【非人】

ひ‐ぬき【樋貫・飛貫】

〔建〕

①柱の上方から少し下、頭貫かしらぬきと内法貫うちのりぬきとの間にある貫。鳥居の島木下の貫の類。

②破風はふ上の障泥板あおりいたを貫いて取り付けた貫。

ひね【陳・老成】

①㋐晩稲。おくての稲。〈倭名類聚鈔(十巻本)9〉

㋑前年以前にとった穀物。旧穀。「―米」

②古びたこと。また、そのもの。「―しょうが」

③おとなびていること。老成していること。

ビネー【Alfred Binet】

フランスの心理学者。シモン(T. Simon1873〜1961)の助力を得て、知能検査を初めて作成したことで知られる。児童心理・教育心理の研究に貢献。(1857〜1911)

⇒ビネー‐シモン‐けんさ【ビネーシモン検査】

ビネー‐シモン‐けんさ【ビネーシモン検査】

ビネーとT.シモンが考案した個別式知能検査法。1905年に発表。今日の知能検査法の基礎となる。

⇒ビネー【Alfred Binet】

ビネガー【vinegar】

(もと「酸っぱい葡萄酒」の意)西洋酢。葡萄酒・林檎りんご酒・大麦麦芽などからつくる。

ひね‐くさ・い【陳臭い】

〔形〕[文]ひねくさ・し(ク)

①古びて、においがある。

②古くさい。

ひねくり‐まわ・す【捻くり回す】‥マハス

〔他五〕

指先でひねってもてあそぶ。ひねりまわす。

ひねく・る【捻くる】

〔他五〕

①指先でひねってもてあそぶ。手でひねりまわす。

②理屈をつけて、さまざまに言いまわす。「―・った言い方」

ひねくれ‐もの【捻くれ者】

性格がねじけていて素直でない人。

ひねく・れる【捻くれる】

〔自下一〕

性質・考え方・状態が素直でなくなる。ねじける。「―・れた見方」

ひねく・れる【陳ねくれる】

〔自下一〕

古びる。ませる。ひねる。浄瑠璃、心中宵庚申「嫁菜盛りも―・れて」

ひね‐くろ・し【陳ねくろし】

〔形シク〕

古びている。じみである。浄瑠璃、長町女腹切「ぼんぼり綿も―・しく」

ひね‐こ・びる【陳ねこびる】

〔自上一〕

①古めかしいさまである。老成したさまである。

②こましゃくれる。子供が変にませる。ひねっこびれる。

ひね‐ごめ【陳ね米】

ひねとなった米。年を経た古い米。

ひね‐しょうが【陳ね生薑・陳ね生姜】‥シヤウ‥

地中などに貯蔵して古くなった生薑の根茎。薬味・香りづけなどにする。

ひ‐ねずみ【火鼠】

中国の想像上の動物。白鼠で南方の火山に産し、その毛で火浣布かかんぷ、すなわち「火鼠のかわごろも」(俗に「火鼠のかわぎぬ」)を織るという。竹取物語に見える。

ひ‐ねつ【比熱】

ある物質1グラムの温度をセ氏1度だけ高めるのに要する熱量。気体を除いた全物質中で水の比熱が最大。

び‐ねつ【微熱】

すこしの熱。その人の平熱より少し高い熱。「―が続く」

ひね‐どり【老成鶏】

産卵を終えた雌鶏、また、その食肉。肉や皮が固く、主に挽肉や出し汁に用いる。↔若鶏

ひね‐ひね・し

〔形シク〕

さかりを過ぎている。古びている。万葉集16「あな―・し我が恋ふらくは」

ひね‐まい【陳ね米】

⇒ひねごめ

ひねもす【終日】

〔副〕

朝から夕まで。一日中。しゅうじつ。ひもすがら。ひめもす。万葉集9「―に喧なけど聞きよし」

ひね‐もの【陳ね者・陳ね物】

①老練な人。

②古くなったもの。

ひねり【捻り・拈り・撚り】

①ひねること。ねじりまわすこと。

②普通と変わってひと工夫してあること。また、変わった趣向があること。一風変わった趣向にすること。「―がきいている」

③袖搦そでがらみなどの武器。

④包紙の上部をひねった賽銭さいせんまたは祝儀。おひねり。

⑤相撲のわざの一つ。腕の力で相手の体をねじって倒すもの。上手捻り・下手捻り・合掌捻り・ずぶねりなどがある。

⇒ひねり‐がさね【捻り重ね】

⇒ひねり‐ごし【拈り腰】

⇒ひねり‐ぶくさ【拈り袱紗・捻り帛紗】

⇒ひねり‐ぶみ【捻り文・拈り書】

⇒ひねり‐もち【捻り餅】

⇒ひねり‐もとゆい【捻り元結】

ひねり‐い・る【捻り入る】

〔他下二〕

ねじまげて入らせる。宇治拾遺物語1「まめやか物を、下の袋へ―・れて」

ひねり‐がさね【捻り重ね】

衣の襟、身頃、衽おくみ、袖などの表地、裏地、または中陪なかべ地の縁をひねり(撚より絎ぐけとし)、各部を縫い合わせて一領の衣とした裁縫。

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひねり‐ごし【拈り腰】

ひねるようにする腰つき。

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひねり‐ころ・す【捻り殺す】

〔他五〕

指先でひねって殺す。造作もなく殺す。

ひねり‐だ・す【捻り出す・拈り出す】

〔他五〕

①工夫して考え出す。「名案を―・す」

②工面して金銭をととのえる。捻出する。「旅費を―・す」

ひねり‐つぶ・す【捻り潰す】

〔他五〕

指先でひねってつぶす。比喩的に、他のものの活動などを簡単に抑える。「反対の動きを―・す」

ひねり‐ぶくさ【拈り袱紗・捻り帛紗】

ふくさをひねって、小銭などを入れるようにしたもの。ねじぶくさ。

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひねり‐ぶみ【捻り文・拈り書】

①書状の形式の一つ。(→)立文たてぶみに同じ。捻り封。捻り状。

②数枚の細い紙片にそれぞれ別のことを記し、ひねってくじとし、探り取って占いまたは当てるもの。もみくじ。短籍。斉明紀「―を取りて謀反みかどかたぶけむ事を卜ふ」

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひねり‐まわ・す【捻り回す】‥マハス

〔他五〕

①指先でひねってもてあそぶ。ひねくりまわす。

②いろいろ工夫して趣向をこらす。「文を―・す」

ひねり‐もち【捻り餅】

①手のひらでひねって作った餅。

②身体の一部を手でひねるのを餅にたとえていう語。

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひねり‐もとゆい【捻り元結】‥ユヒ

こよりにして作った元結紙。平ひら元結に対していう。西鶴織留6「人の賃仕事に、さし足袋、―」

⇒ひねり【捻り・拈り・撚り】

ひね・る【捻る・拈る・撚る】

〔他五〕

①物を指先でつまんでまわす。源氏物語常夏「筒を―・りつつとみにも打ち出でず」。「スイッチを―・る」

②身体の一部をねじってまわす。枕草子一本23「外様とざまに―・り向きて」。「腰を―・る」

③つねる。源氏物語総角「ことわりは返す返す聞えさせてもあまりあらば、抓つみも―・らせ給へ」。「手を―・る」

④考えめぐらす。くふうする。特に、あれこれ考えて歌や俳句を作る。土佐日記「からくして、あやしき歌―・り出だせり」。「頭を―・る」「一句―・る」

⑤簡単にやっつける。負かす。「軽く―・ってやる」

⑥試みにする。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「若い時は小相撲の一番も―・つた俺ぢや」

⑦わざと普通とちがった風をする。一風変わって趣のあるようにする。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「今度は―・つて伊香保の湯治」。浮世風呂3「ぐつと―・つて俗物なる跋」

ひ・ねる【陳ねる】

〔自下一〕

ふるびる。年を経る。老成する。ませる。「―・ねた子供」

ひ‐ねん【比年】

としどし。年々。毎年。

ピネン【pinene】

分子式C10H16 テレビン油の主成分をなすテルペンに属する炭化水素。芳香を持つ液体。合成樟脳しょうのう・人工香料の原料。

ひの【日野】

①滋賀県南東部、蒲生郡の町。もと蒲生氏の城下町。近江商人の出身地で豪商が多く、日野椀・蚊帳かやなどを商い、また売薬製造も行なった。→日野商人。

②東京都西部の市。近世、甲州街道の宿駅。多摩川に面し、金属・自動車工場がある。住宅地としても開ける。人口17万7千。

ひの【日野】

姓氏の一つ。藤原北家の一流。室町時代、義満以後、歴代足利将軍と縁を結び権力を振るった。

⇒ひの‐すけとも【日野資朝】

⇒ひの‐としもと【日野俊基】

⇒ひの‐とみこ【日野富子】

ひの【火野】

姓氏の一つ。

⇒ひの‐あしへい【火野葦平】

ひ‐の‐あし【日の脚】

(→)日脚ひあしに同じ。蜻蛉日記上「―のわづかに見えて」

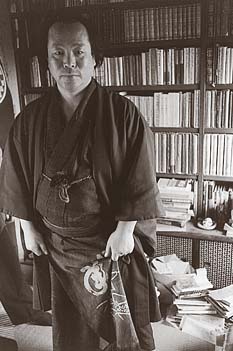

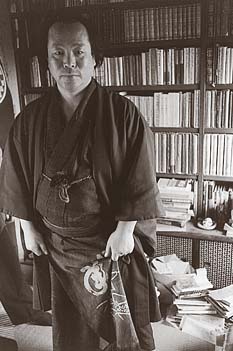

ひの‐あしへい【火野葦平】

小説家。本名、玉井勝則。福岡県生れ。早大中退。「糞尿譚ふんにょうたん」で芥川賞受賞。日中戦争従軍の体験を描いた「麦と兵隊」以下の三部作がある。自殺。(1907〜1960)

火野葦平

撮影:田沼武能

⇒ひの【火野】

ひ‐の‐あめ【火の雨】

火の粉が降り落ちることを、雨にたとえていう語。

ひ‐の‐いえ【火の宅】‥イヘ

「火宅かたく」の訓読。宇津保物語国譲下「出づとせし身だに離れぬ―を」

ひ‐ノイマン‐がた‐コンピューター【非ノイマン型コンピューター】

命令の並列処理や連想記憶処理など、高速処理のために、ノイマン型コンピューターとは異なる原理で動作するコンピューターの総称。

ひ‐の‐いり【日の入り】

太陽が西に入ること。また、その時。天文学的には、太陽の上縁が西の地平線にかくれる瞬間。日没。↔日の出

ひ‐の‐いる‐くに【日の入る国】

古代、日本から中国を指して言った語。日の没する所。万葉集19「―に遣はさるわがせの君を」

ひ‐の‐いろ【火の色】

火のような深紅色。

ひ‐の‐いん【火の印】

〔仏〕(→)火印かいんに同じ。

ひ‐の‐うち【日の中】

日の出から日没までの間。ひるま。にっちゅう。

ひ‐の‐うち【火の内】

忌中きちゅう。ひがかり。

⇒ひの【火野】

ひ‐の‐あめ【火の雨】

火の粉が降り落ちることを、雨にたとえていう語。

ひ‐の‐いえ【火の宅】‥イヘ

「火宅かたく」の訓読。宇津保物語国譲下「出づとせし身だに離れぬ―を」

ひ‐ノイマン‐がた‐コンピューター【非ノイマン型コンピューター】

命令の並列処理や連想記憶処理など、高速処理のために、ノイマン型コンピューターとは異なる原理で動作するコンピューターの総称。

ひ‐の‐いり【日の入り】

太陽が西に入ること。また、その時。天文学的には、太陽の上縁が西の地平線にかくれる瞬間。日没。↔日の出

ひ‐の‐いる‐くに【日の入る国】

古代、日本から中国を指して言った語。日の没する所。万葉集19「―に遣はさるわがせの君を」

ひ‐の‐いろ【火の色】

火のような深紅色。

ひ‐の‐いん【火の印】

〔仏〕(→)火印かいんに同じ。

ひ‐の‐うち【日の中】

日の出から日没までの間。ひるま。にっちゅう。

ひ‐の‐うち【火の内】

忌中きちゅう。ひがかり。

⇒ひの【火野】

ひ‐の‐あめ【火の雨】

火の粉が降り落ちることを、雨にたとえていう語。

ひ‐の‐いえ【火の宅】‥イヘ

「火宅かたく」の訓読。宇津保物語国譲下「出づとせし身だに離れぬ―を」

ひ‐ノイマン‐がた‐コンピューター【非ノイマン型コンピューター】

命令の並列処理や連想記憶処理など、高速処理のために、ノイマン型コンピューターとは異なる原理で動作するコンピューターの総称。

ひ‐の‐いり【日の入り】

太陽が西に入ること。また、その時。天文学的には、太陽の上縁が西の地平線にかくれる瞬間。日没。↔日の出

ひ‐の‐いる‐くに【日の入る国】

古代、日本から中国を指して言った語。日の没する所。万葉集19「―に遣はさるわがせの君を」

ひ‐の‐いろ【火の色】

火のような深紅色。

ひ‐の‐いん【火の印】

〔仏〕(→)火印かいんに同じ。

ひ‐の‐うち【日の中】

日の出から日没までの間。ひるま。にっちゅう。

ひ‐の‐うち【火の内】

忌中きちゅう。ひがかり。

⇒ひの【火野】

ひ‐の‐あめ【火の雨】

火の粉が降り落ちることを、雨にたとえていう語。

ひ‐の‐いえ【火の宅】‥イヘ

「火宅かたく」の訓読。宇津保物語国譲下「出づとせし身だに離れぬ―を」

ひ‐ノイマン‐がた‐コンピューター【非ノイマン型コンピューター】

命令の並列処理や連想記憶処理など、高速処理のために、ノイマン型コンピューターとは異なる原理で動作するコンピューターの総称。

ひ‐の‐いり【日の入り】

太陽が西に入ること。また、その時。天文学的には、太陽の上縁が西の地平線にかくれる瞬間。日没。↔日の出

ひ‐の‐いる‐くに【日の入る国】

古代、日本から中国を指して言った語。日の没する所。万葉集19「―に遣はさるわがせの君を」

ひ‐の‐いろ【火の色】

火のような深紅色。

ひ‐の‐いん【火の印】

〔仏〕(→)火印かいんに同じ。

ひ‐の‐うち【日の中】

日の出から日没までの間。ひるま。にっちゅう。

ひ‐の‐うち【火の内】

忌中きちゅう。ひがかり。

広辞苑 ページ 16655 での【○日に夜を継ぐ】単語。