複数辞典一括検索+![]()

![]()

○明かりを走るあかりをはしる🔗⭐🔉

○明かりを走るあかりをはしる

物事が明白になる。また、物事を明白に知る。好色一代男8「亭主袴肩衣、女房は着る物あらため置綿して、台所に大蝋燭―」

⇒あかり【明かり】

あか・る【赤る】

〔自四〕

①赤くなる。赤らむ。応神紀「ふほごもり―・れる少女」

②(果実が)熟して赤くなる。万葉集19「島山に―・る橘」

③酒に酔って赤くなる。祝詞、大嘗祭「豊明とよのあかりに―・りまさむ」

あか・る【明る】

〔自四〕

明るくなる。枕草子1「山ぎはすこし―・りて」

あか・る【散る・分る】

〔自下二〕

(ひと所から)ちりぢりになる。分散する。源氏物語宿木「人々も皆所々に―・れ散りつつ」

あが・る【上がる・揚がる・挙がる・騰る】

〔自五〕

位置や段階や次元が高い方へ移る。

➊そのもの全体または部分の位置が高い方に向かう。また、上方に位置する。

①上方に向かう。万葉集20「朝なさな―・る雲雀」。竹取物語「土より五尺ばかり―・りたる程に立ちつらねたり」。「屋根に―・る」

②水上・水中または船などから陸上へ移る。平家物語灌頂「魚うおの陸くがに―・れるが如く」。「おかに―・る」

③風呂から出る。夜の寝覚1「ただ今御湯より―・らせ給ひて」

④地中から地上に生え出る。狂言、竹の子「当年はおびただしう筍が―・つてござるによつて」

⑤(地面から)座敷などにはいる。昨日は今日の物語「―・らうとしても、縁が高さに―・りかねて」。「―・って話しこむ」

⑥田舎から上方かみがたへ行く。

⑦上かみの方へさかのぼる。源氏物語若菜下「時ならぬ霜・雪を降らせ、雲いかづちを騒がしたるためし、―・りたる世にはありけり」

⑧京都で、北(内裏のある方角)へ行く。大阪で、大阪城の方へ近寄る。浮世草子、好色産毛「宿に帰るまでもなく、―・る町の門の戸陰に立ち寄りて」。浮世草子、好色万金丹「阿波座を上かみへ―・り新町を西へさがる」

⑨馬がはね上がって駆け出そうとする。枕草子3「馬の―・りさわぐなどもいとおそろしう見ゆれば」

⑩乗り移っていた神霊が離れて天へ帰る。平家物語1「山王―・らせ給ひけり」

⑪(血が頭に上る意から)気持がたかぶる。のぼせて落着きを失う。源氏物語賢木「御気―・りて、なほ悩ましうせさせ給ふ」。「―・っていたので何も覚えていない」

⑫《揚》(油を切って金網の上にあげられる意から)揚げ物が出来上がる。「てんぷらが―・った」

➋そのものの価値・資格・程度・勢力・品質などが高まる。

①価が高くなる。騰貴する。続日本紀32「天下の穀の価、騰あがり貴たかし」。「物価が―・る」「料金が―・る」

②地位が高くなる。源氏物語薄雲「大納言になりて、右大将かけ給へるを、いま一きは―・りなむに、何事もゆづりてむ」

③技能などが高度になる。上達する。狂言、薩摩守「最前ので乗り覚えたと見えて、乗りぶりが―・つた」。「腕が―・る」

④度が増す。また、勢いさかんになる。「気温が―・る」「血圧が―・る」「意気が―・る」「ピッチが―・る」「速度が―・る」

⑤仕上がり、出来映え、風采などが立派になる。玉塵抄15「人を染めて、色の―・つて行く事は、五色の絵の具…の色より過ぎたぞ」。「男ぶりが―・る」

⑥入学する。進級する。「学校に―・る」

➌そのものが極点にまで達する。完了する。

①仕上がる。出来上がる。日葡辞書「フシンガアガル」。浮世風呂2「まだ―・らぬか―・らぬかと、草稿を急ぐこと長湯の迎ひにさも似たり」。「仕事が―・る」「一題―・る」

②雨などがやむ。また、雨季が終わる。日葡辞書「ツユ、または、ナガシガアガル」。猿蓑「春雨の―・るや軒になく雀」

③双六すごろくなどで駒が最終の場所にはいる。また、トランプ・麻雀などで勝負がつく。鹿の巻筆「読よみのかるたは一枚のこり、―・られる事」

④経費がそれだけですむ。片がつく。滑稽本、続膝栗毛「下直げじきに―・ります」。「月千円で―・る」

⑤貴人の食事が終わる。日葡辞書「ゴゼンガアガル」

⑥お手上げになる。だめになる。浮世風呂2「五日も三日もなまけだすと細工は―・つたりさ」。「商売が―・ったりになる」

⑦(脈・乳など、続いていたものが)終わる。絶える。止まる。浄瑠璃、大経師昔暦「脈の―・つた死病も」。「バッテリーが―・る」

⑧魚などが死ぬ。また、草木が枯れる。色道大鏡「―・るといふ詞は魚の死してはたらかざるかたちをいふ」。「瓜の蔓が―・る」

➍そのものが高く人目につくようになる。

①高く揚げられる。「旗が―・る」

②名前が出る。名高くなる。有名になる。大鏡頼忠「かばかりの詩をつくりたらましかば、名の―・らむこともまさりなまし」。「候補者に―・る」

③声が発せられる。「大喚声が―・る」

④(事実・証拠などが)明るみに出る。歌舞伎、韓人漢文手管始「じたばたせまひ。たくみの手目は―・つてある」。「証拠が―・る」

⑤(効果・実績などが)はっきりあらわれる。よい結果が得られる。「学習効果が―・る」

➎そのものが高位のものに渡される。また、ことが高位のものに向かってなされる。

①神仏に供えられる。「灯明が―・る」

②貴人に献上される。日葡辞書「ウエサマエシンモッ(進物)ガアガッタ」

③(献上される意から、その物を貴人がとり入れる意に広がり、「飲食する」の尊敬語)めしあがる。狂言、饅頭食「上つ方のお菓子に―・りまらする饅頭は」。「お八つを―・る」

④年貢などが領主などの手に収められる。転じて、家賃・地代・収益などが、所有者・経営者などに収められる。「田畑から地代が―・る」

⑤領地・役目などを取り上げられる。日葡辞書「チギャウ、ヤク(役)アガッタ」

⑥犯人が召しとられる。検挙される。「犯人が―・る」

⑦屋敷などへ奉公に行く。浮世風呂2「この子が―・りましたお屋敷さまは」。「奉公に―・る」

⑧(「行く」「たずねる」の謙譲語)参上する。参る。浮世風呂2「藤間さんがお屋敷へお―・んなさいますから」。「早速店の者をお宅へ―・らせます」

➏(動詞の連用形に付いて)

①㋐その動作が済んだ意を示す。「刷り―・る」

㋑極点にまで達する意を示す。すっかり…する。「晴れ―・る」「震え―・る」

②その動作が激しくなる意を示す。落窪物語2「やがてただいひにいひ―・りて、車の床縛りをなん切りて侍りける」

③(本来は、なまいきに出過ぎて…するの意で、いやしめ、ののしる気持を添えるようになった。命令形で使うことが多い)…やがる。…くさる。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤイかしましい。あたり隣もあるぞかし。よつぽどにほたへ―・れ」

◇広く一般には「上」。高くあがる意に「揚」、はっきり示される意で「挙」、値段があがる意には「騰」も使う。「花火が揚がる」「証拠が挙がる」「物価が騰る」

あかる・い【明るい】

〔形〕[文]あかる・し(ク)

①光が十分にさして物がよく見える状態である。明らかである。「月が―・い」「―・い部屋」

②色があざやかで美しい。澄んでいる。くすんでいない。「―・い色調」

③性格・表情・内実などに曇りがなく、晴れやかである。

㋐陽気である。明朗である。「―・い性格」「―・い家庭をつくる」

㋑やましいところがなく、公明である。「―・い政治」

④将来の見通しなどについて楽観できる。「―・い老後」

⑤(「…に―・い」の形で)その事についてよく知っている(通じている)。「法律に―・い」「事情に―・い」↔くらい

あかる‐さ【明るさ】

明るいこと。また、その度合。「外の―」「性格の―」→輝度→光度

あかる・し【明るし】

〔形ク〕

⇒あかるい

あかる‐たえ【明 ・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

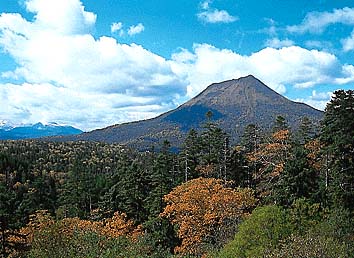

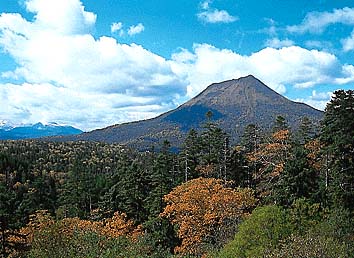

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

広辞苑 ページ 174 での【○明かりを走る】単語。