複数辞典一括検索+![]()

![]()

○物を言わすものをいわす🔗⭐🔉

○物を言わすものをいわす

その効果を十分に発揮させる。「腕力に―」

⇒もの【物】

も‐は【藻葉】

藻の古語。祝詞、祈年祭「沖つ―、辺つ―に至るまでに」

も‐は

〔副〕

最早もはやの略。好色一代女1「―一つもならぬ」

も‐ば【藻場】

海底にコンブ・ホンダワラ・アマモなどの藻が繁茂しているところ。ホンダワラが密生するガラモ場、アマモが密生するアマモ場がある。魚介類が集まる。→海中林

モバイル【mobile】

「動かしやすい」「移動できる」の意。軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること。「―‐コミュニケーション」

⇒モバイル‐コンピューティング【mobile computing】

モバイル‐コンピューティング【mobile computing】

携帯用小型コンピューターと通信回線を利用し、外出先で情報の処理や送受信を行うこと。

⇒モバイル【mobile】

モハメッド【Mohammed】

⇒ムハンマド

も‐はや【最早】

〔副〕

今となっては。もう。すでに。狂言、末広がり「―かう参りまする」。「―時代遅れである」「―5年も前のことになってしまった」

もは・ゆ【思はゆ】

〔自下二〕

(オモハユの約)思われる。万葉集20「袖もしほほに泣きしそ―・ゆ」

も‐はら【専ら】

〔副〕

①もっぱら。古事記上「此の鏡は―我が御魂として」

②(下に打消の語を伴って)まったく。ちっとも。竹取物語「―さやうの宮仕へ仕うまつらじと思ふを」

もばら【茂原】

千葉県中部、九十九里平野南端の市。近世の市場町から発達し、1930年代に開発された天然ガスを基礎に機械・化学工業が発展。人口9万3千。

も‐はん【模範】

①(「模」は木製の型、「範」は竹製の型)器物をつくるのに用いる型。

②見ならうべき手本。規範。「―を示す」

⇒もはん‐ぎかい【模範議会】

⇒もはん‐じあい【模範試合】

⇒もはん‐せい【模範生】

⇒もはん‐てき【模範的】

もはん‐ぎかい【模範議会】‥クワイ

(Model Parliament)イギリスで1295年エドワード1世が召集した議会。大貴族のほか、騎士・市民・下級聖職者の代表も参加した身分制議会。19世紀の学説で議会の模範的形態とされた。

⇒も‐はん【模範】

もはん‐じあい【模範試合】‥アヒ

スポーツ・武芸の分野で、熟練した者同士が紹介・普及の目的で行う模範的な試合。

⇒も‐はん【模範】

もはん‐せい【模範生】

品行方正・学術優秀で他の模範とすべき学生・生徒。

⇒も‐はん【模範】

もはん‐てき【模範的】

模範となるようなさま。「―な演技」

⇒も‐はん【模範】

モヒ

モルヒネの略。

モビール【mobile】

(動く物体(objet mobile フランス)の意)細い針金・糸などでさまざまな形の金属片・木片を吊り、微妙な均衡を保たせた造形品。室内装飾などに用いる。コールダーが創始。

モヒカン‐がり【モヒカン刈り】

(モヒカン(Mohican)はアメリカ先住民の一部族の名)髪型の一つ。頭部の左右を剃り、中央に一直線に髪を残したもの。

も‐びき【裳引き】

裳裾を後ろへ引くこと。万葉集10「―しるけむ雪な降りそね」

も‐び・く【裳引く】

〔他四〕

裳裾を後ろへ引く。万葉集20「―・き平ならしし菅原の里」

も‐ひめ【最姫】

大嘗祭だいじょうさいの神事に奉仕する采女うねめの最上位。主に御親供ごしんくの介錯かいしゃくに当たる。陪膳。

も‐ひも【裳紐】

裳の紐。神代紀下「―を臍ほその下しもに抑おしたれき」

も‐ふく【喪服】

喪中の人または弔問者が着る薄墨色・墨色の服。ふじごろも。もぎぬ。凶服。服衣ぶくえ。「―に身を包む」

もふし‐つかふな【藻臥束鮒】

藻の中にひそむ1束(握った拳の小指から人差指までの長さ、約2寸5分)の鮒。また、河内国藻伏産の鮒ともいう。万葉集4「吾が漁すなどれる―」

も‐ふね【喪船】

棺をのせた船。古事記中「御子を其の―に載せ」

モヘア【mohair】

アンゴラ山羊やぎの毛。また、その織物。光沢があり、毛足は長く柔らかい。モヘヤ。モヘル。

⇒モヘア‐プラッシュ【mohair plush】

モヘア‐プラッシュ【mohair plush】

ビロードの一種。地のたてよこを木綿糸にし、けばになる糸をモヘア糸にした、荒くてけばの長いもの。

⇒モヘア【mohair】

もへ‐ばこ【もへ箱】

(東北地方で)女が私物を入れておく箱。ざもばこ。

モヘル【Mohär ドイツ】

⇒モヘア

モヘンジョ‐ダロ【Mohenjo-daro】

パキスタン南部、インダス川下流右岸にあるインダス文明の遺跡。紀元前2300〜前1800年頃に栄えた6〜7層の都市遺跡が発掘された。→ハラッパー

モ‐ボ

(昭和初期の造語)モダンボーイの略。↔モガ

も‐ほう【模倣・摸倣】‥ハウ

自分で創り出すのではなく、すでにあるものをまねならうこと。他者と類似あるいは同一の行動をとること。幼児の学習過程、社会的流行、さらには高度の文化活動など、文化的・社会的に重要な意義をもつ。「―癖」↔創造。

⇒もほう‐げいじゅつ【模倣芸術】

⇒もほう‐せつ【模倣説】

⇒もほう‐はん【模倣犯】

もほう‐げいじゅつ【模倣芸術】‥ハウ‥

自然の姿を写す絵画・彫刻などを指す語。建築・工芸のように自然描写を行わない芸術と区別していう。

⇒も‐ほう【模倣・摸倣】

もほう‐せつ【模倣説】‥ハウ‥

あらゆる社会現象の根源が模倣にあると説く社会学説。代表はタルドの人間心理学的見解。

⇒も‐ほう【模倣・摸倣】

もほう‐はん【模倣犯】‥ハウ‥

すでに起きた犯罪をまねて同じような犯罪をおかす者。

⇒も‐ほう【模倣・摸倣】

モホリ‐ナジ【László Moholy-Nagy】

アメリカの画家・映像作家。ハンガリー生れ。バウハウスで教授。抽象絵画・彫刻・工芸・建築・写真など多方面に活動。キネティック‐アート・環境芸術などの先駆。モホリ‐ナギ。(1895〜1946)

モホロヴィチッチ‐ふれんぞく‐めん【モホロヴィチッチ不連続面】

地殻とマントルとの境界面。地震波の速さがこの面で急に変わる(地殻で小、マントルで大)。大陸域では地表から30〜60キロメートル、海洋域では海底から約7キロメートルの深さにある。ユーゴスラヴィアの地震学者モホロヴィチッチ(A. Mohorovičić1857〜1936)が1909年のバルカン地震により発見。モホ面。

も‐ほん【模本・摸本・摹本】

①模写した書物。

②習字・図画などの手本。臨本。

も‐また【亦】

上を受けて「これもまた」の意を表す漢字「亦」の称。「又」「復」などと区別していう。

も‐また【も又】

〔副〕

もはや。もう既に。好色一代女3「―其の年も年なるに」

もま・れる【揉まれる】

⇒もむ(揉)9

もみ【籾】

①穂から扱こいたままで、まだ脱穀しない米。もみごめ。〈[季]秋〉。天智紀「―と塩とを積む」

②「もみがら」の略。

もみ【紅・紅絹】

(ベニバナを揉んで染めるからいう)紅べにで無地に染めた絹布。ほんもみ。

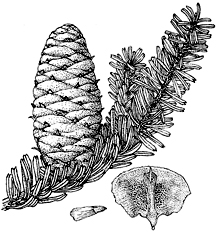

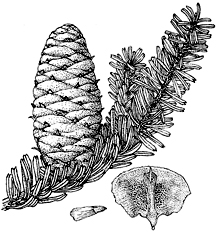

もみ【樅】

マツ科の常緑針葉樹。本州・四国・九州に自生。日本の特産種。高さ30メートル内外。樹皮は暗灰色、葉は線形で密生。初夏、雌雄花を同株に開き、円柱形緑褐色の球果を結ぶ。庭木やオウシュウモミの代りにクリスマス‐ツリーとする。材は建築材・船材・経木材・製紙原料。もみそ。とうもみ。もむのき。〈倭名類聚鈔20〉

もみ

もみ【蝦蟇】

アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」

もみ【鼯鼠】

ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉

もみ‐あい【揉合い】‥アヒ

もみあうこと。「―になる」

もみ‐あい【揉藍】‥アヰ

藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。

もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ

〔他五〕

①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」

②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。

もみ‐あげ【揉上げ】

鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。

もみ‐あし【揉足】

足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。

もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ

手でもんで洗うこと。

もみ‐いた【揉板】

衣服をもみつけて洗濯する板。

もみ‐うす【籾臼】

籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉

もみ‐うら【紅裏】

紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」

もみ‐うり【揉瓜】

①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉

②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉

もみ‐えぼし【揉烏帽子】

揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。

もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ

衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき

もみ‐がみ【揉紙】

和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」

揉紙

撮影:関戸 勇

もみ【蝦蟇】

アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」

もみ【鼯鼠】

ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉

もみ‐あい【揉合い】‥アヒ

もみあうこと。「―になる」

もみ‐あい【揉藍】‥アヰ

藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。

もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ

〔他五〕

①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」

②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。

もみ‐あげ【揉上げ】

鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。

もみ‐あし【揉足】

足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。

もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ

手でもんで洗うこと。

もみ‐いた【揉板】

衣服をもみつけて洗濯する板。

もみ‐うす【籾臼】

籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉

もみ‐うら【紅裏】

紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」

もみ‐うり【揉瓜】

①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉

②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉

もみ‐えぼし【揉烏帽子】

揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。

もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ

衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき

もみ‐がみ【揉紙】

和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」

揉紙

撮影:関戸 勇

もみ‐がら【籾殻】

籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。

もみ‐かわ【揉革】‥カハ

なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。

もみ‐ぎり【揉錐】

(→)「きり」1に同じ。

もみ‐くじ【揉鬮】

数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。

もみ‐くた【揉みくた】

(→)「もみくちゃ」に同じ。

もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】

ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」

もみ‐ぐら【籾蔵】

凶年に備えて籾米を入れておく蔵。

もみ‐ぐるま【籾車】

穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。

もみ‐け・す【揉み消す】

〔他五〕

①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」

②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」

③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」

もみ‐こ・む【揉み込む】

〔他五〕

①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」

②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」

もみ‐ごめ【籾米】

皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。

もみ‐し【紅師】

紅もみを染める職人。

もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ

(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)

①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。

②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉

③「もみじば」の略。

④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。

⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」

⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。

⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」

⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】

⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】

⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】

⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】

⇒もみじ‐がい【紅葉貝】

⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】

⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】

⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】

⇒もみじ‐がり【紅葉狩】

⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】

⇒もみじ‐づき【紅葉月】

⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】

⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】

⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】

⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】

⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】

⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】

⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】

⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】

⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】

⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】

⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】

⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】

⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】

⇒もみじ‐み【紅葉見】

⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】

⇒紅葉散る

⇒紅葉のような手

⇒紅葉を散らす

もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ

(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ

アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。

もみじあおい

もみ‐がら【籾殻】

籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。

もみ‐かわ【揉革】‥カハ

なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。

もみ‐ぎり【揉錐】

(→)「きり」1に同じ。

もみ‐くじ【揉鬮】

数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。

もみ‐くた【揉みくた】

(→)「もみくちゃ」に同じ。

もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】

ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」

もみ‐ぐら【籾蔵】

凶年に備えて籾米を入れておく蔵。

もみ‐ぐるま【籾車】

穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。

もみ‐け・す【揉み消す】

〔他五〕

①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」

②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」

③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」

もみ‐こ・む【揉み込む】

〔他五〕

①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」

②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」

もみ‐ごめ【籾米】

皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。

もみ‐し【紅師】

紅もみを染める職人。

もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ

(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)

①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。

②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉

③「もみじば」の略。

④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。

⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」

⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。

⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」

⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】

⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】

⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】

⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】

⇒もみじ‐がい【紅葉貝】

⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】

⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】

⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】

⇒もみじ‐がり【紅葉狩】

⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】

⇒もみじ‐づき【紅葉月】

⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】

⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】

⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】

⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】

⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】

⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】

⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】

⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】

⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】

⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】

⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】

⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】

⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】

⇒もみじ‐み【紅葉見】

⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】

⇒紅葉散る

⇒紅葉のような手

⇒紅葉を散らす

もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ

(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ

アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。

もみじあおい

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥

バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。

モミジイチゴ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥

バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。

モミジイチゴ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥

大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ

モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥

①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。

②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」

③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。

モミジガサ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥

大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ

モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥

①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。

②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」

③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。

モミジガサ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥

(→)「もみじ」4に同じ。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥

キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。

モミジカラマツ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥

(→)「もみじ」4に同じ。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥

キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。

モミジカラマツ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥

山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥

①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。

②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。

③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。

④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。

もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥

紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥

山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥

①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。

②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。

③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。

④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。

もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥

紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみ【蝦蟇】

アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」

もみ【鼯鼠】

ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉

もみ‐あい【揉合い】‥アヒ

もみあうこと。「―になる」

もみ‐あい【揉藍】‥アヰ

藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。

もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ

〔他五〕

①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」

②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。

もみ‐あげ【揉上げ】

鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。

もみ‐あし【揉足】

足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。

もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ

手でもんで洗うこと。

もみ‐いた【揉板】

衣服をもみつけて洗濯する板。

もみ‐うす【籾臼】

籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉

もみ‐うら【紅裏】

紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」

もみ‐うり【揉瓜】

①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉

②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉

もみ‐えぼし【揉烏帽子】

揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。

もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ

衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき

もみ‐がみ【揉紙】

和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」

揉紙

撮影:関戸 勇

もみ【蝦蟇】

アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」

もみ【鼯鼠】

ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉

もみ‐あい【揉合い】‥アヒ

もみあうこと。「―になる」

もみ‐あい【揉藍】‥アヰ

藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。

もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ

〔他五〕

①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」

②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。

もみ‐あげ【揉上げ】

鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。

もみ‐あし【揉足】

足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。

もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ

手でもんで洗うこと。

もみ‐いた【揉板】

衣服をもみつけて洗濯する板。

もみ‐うす【籾臼】

籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉

もみ‐うら【紅裏】

紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」

もみ‐うり【揉瓜】

①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉

②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉

もみ‐えぼし【揉烏帽子】

揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。

もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ

衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき

もみ‐がみ【揉紙】

和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」

揉紙

撮影:関戸 勇

もみ‐がら【籾殻】

籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。

もみ‐かわ【揉革】‥カハ

なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。

もみ‐ぎり【揉錐】

(→)「きり」1に同じ。

もみ‐くじ【揉鬮】

数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。

もみ‐くた【揉みくた】

(→)「もみくちゃ」に同じ。

もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】

ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」

もみ‐ぐら【籾蔵】

凶年に備えて籾米を入れておく蔵。

もみ‐ぐるま【籾車】

穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。

もみ‐け・す【揉み消す】

〔他五〕

①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」

②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」

③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」

もみ‐こ・む【揉み込む】

〔他五〕

①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」

②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」

もみ‐ごめ【籾米】

皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。

もみ‐し【紅師】

紅もみを染める職人。

もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ

(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)

①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。

②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉

③「もみじば」の略。

④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。

⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」

⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。

⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」

⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】

⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】

⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】

⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】

⇒もみじ‐がい【紅葉貝】

⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】

⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】

⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】

⇒もみじ‐がり【紅葉狩】

⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】

⇒もみじ‐づき【紅葉月】

⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】

⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】

⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】

⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】

⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】

⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】

⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】

⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】

⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】

⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】

⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】

⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】

⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】

⇒もみじ‐み【紅葉見】

⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】

⇒紅葉散る

⇒紅葉のような手

⇒紅葉を散らす

もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ

(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ

アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。

もみじあおい

もみ‐がら【籾殻】

籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。

もみ‐かわ【揉革】‥カハ

なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。

もみ‐ぎり【揉錐】

(→)「きり」1に同じ。

もみ‐くじ【揉鬮】

数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。

もみ‐くた【揉みくた】

(→)「もみくちゃ」に同じ。

もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】

ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」

もみ‐ぐら【籾蔵】

凶年に備えて籾米を入れておく蔵。

もみ‐ぐるま【籾車】

穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。

もみ‐け・す【揉み消す】

〔他五〕

①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」

②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」

③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」

もみ‐こ・む【揉み込む】

〔他五〕

①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」

②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」

もみ‐ごめ【籾米】

皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。

もみ‐し【紅師】

紅もみを染める職人。

もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ

(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)

①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。

②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉

③「もみじば」の略。

④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。

⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」

⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。

⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」

⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】

⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】

⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】

⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】

⇒もみじ‐がい【紅葉貝】

⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】

⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】

⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】

⇒もみじ‐がり【紅葉狩】

⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】

⇒もみじ‐づき【紅葉月】

⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】

⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】

⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】

⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】

⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】

⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】

⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】

⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】

⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】

⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】

⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】

⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】

⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】

⇒もみじ‐み【紅葉見】

⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】

⇒紅葉散る

⇒紅葉のような手

⇒紅葉を散らす

もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ

(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ

アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。

もみじあおい

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥

バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。

モミジイチゴ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥

バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。

モミジイチゴ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥

大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ

モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥

①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。

②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」

③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。

モミジガサ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥

大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ

モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥

①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。

②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」

③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。

モミジガサ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥

(→)「もみじ」4に同じ。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥

キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。

モミジカラマツ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥

(→)「もみじ」4に同じ。

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥

キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。

モミジカラマツ

提供:OPO

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥

山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥

①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。

②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。

③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。

④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。

もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥

紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥

山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥

①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。

②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。

③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。

④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。

もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥

紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉

⇒もみじ【紅葉・黄葉】

広辞苑 ページ 19585 での【○物を言わす】単語。