複数辞典一括検索+![]()

![]()

○運を天に任せるうんをてんにまかせる🔗⭐🔉

○運を天に任せるうんをてんにまかせる

成行きにまかせる。

⇒うん【運】

え

①「あ」と「い」の中間の母音。前舌面を平らにして歯ぐきのうしろに近づけ、舌の先をややひっこめ、声を口腔内に響かせて発する。〔e〕

②五十音図ヤ行の「え」は、平安初期までは、「い」に近い半母音〔j〕と母音〔e〕との結合した音節で〔je〕と発音し、ア行の「え」と区別された。例えば、「え(兄・江・枝・柄)」や「さえ(采)」「え(良)し」「絶え」「映え」の「え」など。

③平仮名「え」は「衣」の草体。片仮名「エ」は「江」の旁つくり。

えヘ

(→)「うえ(上)」に同じ。万葉集5「盃の―に」

え【兄】

①同性の中での年長の人。古事記中「いや先立てる―をし纏かむ」

②特に、弟からみて兄、または妹からみて姉。雄略紀「―君弟おと君を生めり」↔弟おと

え【江】

海や湖の一部分が陸地に入り込んだところ。入江。湾。

え【役】

労役奉仕。えだち。夫役ぶやく。万葉集16「里長さとおさが―調つき徴はたらば」

え【枝】

えだ。万葉集17「神さびて立てる栂つがの木幹もとも―も」

え【肢】

(枝の意)手足。雄略紀「夫婦おうとめの四つの―を木に張りて」

え【故】ヱ

(→)「ゆえ」に同じ。万葉集15「思ふ―に逢ふものならば」

え【柄】

①手で持つために、器物につけた細長い部分。とって。〈倭名類聚鈔11〉。「ひしゃくの―」

②きのこの「かさ」を支える部分。菌柄。

③葉柄ようへい。

⇒柄の無い所に柄をすげる

え【疫】

伝染病。疫病。えやみ。大鏡道長「これは世の―にはおはしまさず」

え【胞】

(→)胞衣えなに同じ。神代紀上「淡路洲あわじのしまを以て―として」

え【荏】

〔植〕エゴマの古名。〈新撰字鏡7〉

え【榎】

エノキの古名。万葉集16「わが門かどの―の実もり喫はむ百千鳥ももちどり」

え【餌】ヱ

えさ。徒然草「堂の内まで―をまきて」。「―をあさる」「すり―」「まき―」

え【会】ヱ

(呉音)集まること。主に仏事または祭事の集まり。栄華物語本雫「めでたき御堂の―とののしれど」。「放生―ほうじょうえ」

⇒会に合わぬ花

え【宴】

(エンのンを表記しなかった形)さかもり。酒宴。兼輔集「京ごくの藤の花の―し侍りけるとき」

え【恵・慧】ヱ

(呉音)〔仏〕(梵語prajñā 般若)真理を明らかに知る精神作用。宗教的英知。「戒・定じょう・―の3学」→けい(慧)

え【絵】ヱ

(呉音。漢音はカイ。5色を合わせる意)

①物の形象を線や色で平面にえがき表したもの。絵画。画。万葉集20「わが妻も―に描きとらむ」

②(映画・テレビの)映像。

⇒絵に描いた餅

⇒絵に描いたよう

⇒絵になる

え【縁】

(エンのンを表記しなかった形)ゆかり。伊勢物語「木の葉ふりしく―にこそ有りけれ」

え【飢】ヱ

「飢う」の未然・連用形ウヱの約。推古紀「飯いいに―て臥こやせるその旅人たひとあはれ」

え【得・能】

〔副〕

(動詞「得う」の連用形から)よく。あえて。

①肯定表現を伴って、可能を表す。万葉集11「面忘れだにも―すやと」

②否定・反語表現を伴って、不可能の意を示す。万葉集12「旅寝―せめや長きこの夜を」。宇津保物語蔵開上「いま一曲つかうまつらんとすれど、騒がしければ―なむ」

え

〔助詞〕

①間投助詞「よ」の上代東国方言。万葉集20「父母―斎いわひて待たね」

②名詞などに付き呼びかけに用いる。仮名文章娘節用「旦那さん―、あなたはさぞモウ御苦ろうでございませうが」

③文の終りに付き意味(陳述の意)を強める。近世、多く遊女・町娘などが用い、親しみの意を表す。花暦八笑人「エエしやれるな―、邪魔になるは」

えヱ

〔助詞〕

感動を表す。…のことよ。や。よ。万葉集4「吾はさぶし―君にしあらねば」

え

〔接頭〕

名詞に付いて「愛すべき」の意を表す。古事記上「あなにやし、愛えをとこを」

え【方】ヘ

〔接尾〕

「その方」「その向き」の意を表す。「ゆく―」「しり―」「いにし―」

え【重】ヘ

〔接尾〕

かさね。かさなり。「七―八―」「十―二十―はたえ」

え

〔感〕

①感動を表す声。ああ。天智紀「―苦しゑ、水葱の本、芹の本、吾は苦しゑ」

②応答の声。

③疑問の意を表す声。「―、なんですか」

エア【air】

①空気。大気。空中。

②飛行機・航空に関すること。「―‐メール」

エアーズ‐ロック【Ayers Rock】

オーストラリアの中央部にある巨大な岩。周囲9キロメートル、高さ335メートル。先住民アボリジニの聖地で、ウルルと呼ぶ。世界遺産。

エアーズ‐ロック(1)

提供:JTBフォト

エアーズ‐ロック(2)

提供:Photoshot/APL

エアーズ‐ロック(2)

提供:Photoshot/APL

エア‐カーゴ【air cargo】

空輸する貨物。

エア‐カーテン【air curtain】

断熱や防塵のため、建物の開口部に、外気を遮断するように空気の流れをつくる装置。エア‐ドア。

エア‐ガール

(和製語air girl)スチュワーデスの旧称。

エア‐ガン【air gun】

空気銃。

エア‐クッション【air cushion】

①空気ぶとん。空気枕。

②空気を利用した緩衝装置。空気ばね。

エア‐クリーナー【air cleaner】

空気清浄器。

エア‐コン

「エア‐コンディショナー」「エア‐コンディショニング」の略。

エア‐コンディショナー【air conditioner】

室内空気の温度・湿度を調節する装置。空気調節装置。エアコン。

エア‐コンディショニング【air conditioning】

室内の空気の温度・湿度・清浄度などの調節。空気調節。空気調和。空調。エアコン。

エア‐コンプレッサー【air compressor】

(→)空気圧縮機。

エア‐サスペンション【air suspension】

エア‐クッションを用いたサスペンション。

エア‐サンプラー【air sampler】

大気中の微粒子や微量ガスなどを採取する機器。

エア‐シップ【airship】

飛行船。

エアシャー【Ayrshire】

乳用牛の一品種。スコットランドのエアシャー地方の原産。強健で耐寒性強く、毛色は黄褐と白との斑。

エア‐シューター

(和製語air shooter)空気伝送管。

エア‐ステーション【air station】

税関設備のない飛行場。

エアゾール【aerosol】

①⇒エアロゾル。

②缶に入った液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるもの。医療・殺虫などに用いる。

エア‐ターミナル【air terminal】

飛行場などに設置され、航空旅客や航空貨物の取扱いをする建物。

エア‐タオル

(和製語air towel)温風を吹き出して、洗った手を乾かす装置。ハンド-ドライヤー。

エア‐チェック【air check】

ラジオやテレビ放送を受信し録音・録画すること。

エア‐ドーム【air dome】

内部の空気圧を外部の空気圧より高くして、気圧の差で膜製の屋根を支えた建築物。採光性がよく、全天候型の大規模な空間が得られる。

エアトン【William Edward Ayrton】

イギリスの電気工学者・物理学者。御雇い外国人として工部大学校で応用電気学を教授。重力の測定、また多数の電気測定機器を発明。(1847〜1908)

エア‐バス【airbus】

大量輸送のための、近中距離用・広胴型ジェット旅客機。

エア‐バッグ【air bag】

自動車が衝突した際、自動的にふくらみ、運転者などを衝撃から守る緩衝用の空気袋。

エアハルト【Ludwig Erhard】

ドイツの政治家。アデナウアー首相のもとで西ドイツの経済相・副首相を歴任、1963〜66年首相。経済復興に尽力。(1897〜1977)

エア‐ハンマー【air hammer】

(→)空気ハンマー。

エア‐ピストル【air pistol】

圧縮空気や圧縮ガスで弾を発射する拳銃。また、それを使って行う射撃競技。

エア‐フィールド【airfield】

飛行場。

エア‐フィルター【air filter】

空気中の粉塵などを取り除くための濾過装置。空気濾過器。

エア‐ブラシ【airbrush】

圧縮空気で塗料や絵具などを吹きつける方法。また、その器具。

エア‐プランツ【air plants】

パイナップル科ティランジア属植物の一群の園芸上の総称。チリなど南アメリカの乾燥地帯の原産。表皮は固く、空中の水分だけで長期間生存でき、植えずに机上などで観賞できる。

エア‐ブリージング‐エンジン【air-breathing engine】

燃料の燃焼のために空気を取り込むことが必要なエンジン。

エア‐ブレーキ【air brake】

圧縮空気を利用して作動するブレーキ。また、空気抵抗を利用して減速する装置。空気制動機。

エア‐ポート【airport】

空港。本来、税関のあるものをいう。

エア‐ホール【air hole】

風穴。換気口。

エア‐ポケット【air pocket】

飛行中の飛行機が下降気流などの原因で急激に下降する場所。→乱気流

エア‐ホステス【air hostess】

スチュワーデスの旧称。

エア‐ポンプ【air pump】

(→)空気ポンプに同じ。

エア‐マット

(和製語air mat)中に空気を入れ膨らませて用いるマット。

エア‐メール【airmail】

航空郵便。航空便。

エア‐ライフル【air rifle】

空気銃。

エア‐ライン【airline】

定期航空路線。定期航空運送事業者。

エアリアル【aerial】

フリー‐スタイル‐スキーの一種目。ジャンプ台から飛び出し、空中演技を競う。

エア‐リード【air reed】

管楽器で、演奏者が送る空気そのものが振動を起こすもの。フルート・リコーダー・尺八など。ノンリード。

エアレーション【aeration】

(→)曝気。

エアログラム【aerogram(me)】

(→)航空書簡に同じ。

エアロゾル【aerosol】

気体中に微細な固体または液体の粒子が浮遊している分散系。噴霧器から出る霧状物や煙霧の類。煙霧質。エーロゾル。

エア‐ロック【air lock】

気圧の異なる所に出入りするための装置または小空間。橋梁基礎工事やトンネル工事で水の浸入を防ぐための圧搾空気のかかった作業室や宇宙船などで用いられる。気密室。気閘きこう。

エアロビクス【aerobics】

ジョギング・水泳・サイクリング・ダンスなどの、持続的に酸素を摂取しながら行う運動の総称。特に、ダンスをいう。心臓と血管の強化を目的とする。有酸素運動。エアロビ。

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ

物合ものあわせの一種。左右に組を分け、判者を立て、おのおの絵や絵に和歌を添えたものを出しあって優劣を競う。平安時代、貴族の間で行われた。

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥

絵を描いた行灯。祭や縁日に社寺や町家に飾る。

えい【酔ひ】ヱヒ

①酔ようこと。よい。酩酊。紫式部日記「戯れきこえ給ふも、こよなき御―のまぎれなり」

②ある物事に心をうばわれて正気を失ったような状態。正治百首「さとり得ぬ浮世の―のさめぬ身に」

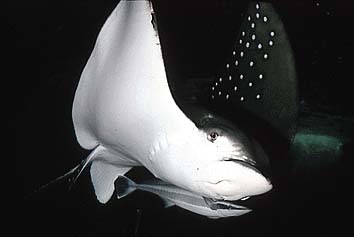

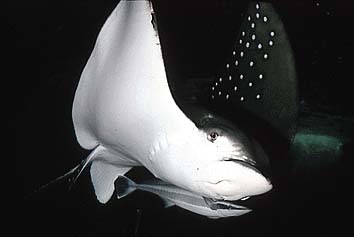

えい【鱏・鱝・海鷂魚】エヒ

エイ目の軟骨魚の総称。体は平たく、鰓孔は腹面に開く。

アカエイ

提供:東京動物園協会

エア‐カーゴ【air cargo】

空輸する貨物。

エア‐カーテン【air curtain】

断熱や防塵のため、建物の開口部に、外気を遮断するように空気の流れをつくる装置。エア‐ドア。

エア‐ガール

(和製語air girl)スチュワーデスの旧称。

エア‐ガン【air gun】

空気銃。

エア‐クッション【air cushion】

①空気ぶとん。空気枕。

②空気を利用した緩衝装置。空気ばね。

エア‐クリーナー【air cleaner】

空気清浄器。

エア‐コン

「エア‐コンディショナー」「エア‐コンディショニング」の略。

エア‐コンディショナー【air conditioner】

室内空気の温度・湿度を調節する装置。空気調節装置。エアコン。

エア‐コンディショニング【air conditioning】

室内の空気の温度・湿度・清浄度などの調節。空気調節。空気調和。空調。エアコン。

エア‐コンプレッサー【air compressor】

(→)空気圧縮機。

エア‐サスペンション【air suspension】

エア‐クッションを用いたサスペンション。

エア‐サンプラー【air sampler】

大気中の微粒子や微量ガスなどを採取する機器。

エア‐シップ【airship】

飛行船。

エアシャー【Ayrshire】

乳用牛の一品種。スコットランドのエアシャー地方の原産。強健で耐寒性強く、毛色は黄褐と白との斑。

エア‐シューター

(和製語air shooter)空気伝送管。

エア‐ステーション【air station】

税関設備のない飛行場。

エアゾール【aerosol】

①⇒エアロゾル。

②缶に入った液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるもの。医療・殺虫などに用いる。

エア‐ターミナル【air terminal】

飛行場などに設置され、航空旅客や航空貨物の取扱いをする建物。

エア‐タオル

(和製語air towel)温風を吹き出して、洗った手を乾かす装置。ハンド-ドライヤー。

エア‐チェック【air check】

ラジオやテレビ放送を受信し録音・録画すること。

エア‐ドーム【air dome】

内部の空気圧を外部の空気圧より高くして、気圧の差で膜製の屋根を支えた建築物。採光性がよく、全天候型の大規模な空間が得られる。

エアトン【William Edward Ayrton】

イギリスの電気工学者・物理学者。御雇い外国人として工部大学校で応用電気学を教授。重力の測定、また多数の電気測定機器を発明。(1847〜1908)

エア‐バス【airbus】

大量輸送のための、近中距離用・広胴型ジェット旅客機。

エア‐バッグ【air bag】

自動車が衝突した際、自動的にふくらみ、運転者などを衝撃から守る緩衝用の空気袋。

エアハルト【Ludwig Erhard】

ドイツの政治家。アデナウアー首相のもとで西ドイツの経済相・副首相を歴任、1963〜66年首相。経済復興に尽力。(1897〜1977)

エア‐ハンマー【air hammer】

(→)空気ハンマー。

エア‐ピストル【air pistol】

圧縮空気や圧縮ガスで弾を発射する拳銃。また、それを使って行う射撃競技。

エア‐フィールド【airfield】

飛行場。

エア‐フィルター【air filter】

空気中の粉塵などを取り除くための濾過装置。空気濾過器。

エア‐ブラシ【airbrush】

圧縮空気で塗料や絵具などを吹きつける方法。また、その器具。

エア‐プランツ【air plants】

パイナップル科ティランジア属植物の一群の園芸上の総称。チリなど南アメリカの乾燥地帯の原産。表皮は固く、空中の水分だけで長期間生存でき、植えずに机上などで観賞できる。

エア‐ブリージング‐エンジン【air-breathing engine】

燃料の燃焼のために空気を取り込むことが必要なエンジン。

エア‐ブレーキ【air brake】

圧縮空気を利用して作動するブレーキ。また、空気抵抗を利用して減速する装置。空気制動機。

エア‐ポート【airport】

空港。本来、税関のあるものをいう。

エア‐ホール【air hole】

風穴。換気口。

エア‐ポケット【air pocket】

飛行中の飛行機が下降気流などの原因で急激に下降する場所。→乱気流

エア‐ホステス【air hostess】

スチュワーデスの旧称。

エア‐ポンプ【air pump】

(→)空気ポンプに同じ。

エア‐マット

(和製語air mat)中に空気を入れ膨らませて用いるマット。

エア‐メール【airmail】

航空郵便。航空便。

エア‐ライフル【air rifle】

空気銃。

エア‐ライン【airline】

定期航空路線。定期航空運送事業者。

エアリアル【aerial】

フリー‐スタイル‐スキーの一種目。ジャンプ台から飛び出し、空中演技を競う。

エア‐リード【air reed】

管楽器で、演奏者が送る空気そのものが振動を起こすもの。フルート・リコーダー・尺八など。ノンリード。

エアレーション【aeration】

(→)曝気。

エアログラム【aerogram(me)】

(→)航空書簡に同じ。

エアロゾル【aerosol】

気体中に微細な固体または液体の粒子が浮遊している分散系。噴霧器から出る霧状物や煙霧の類。煙霧質。エーロゾル。

エア‐ロック【air lock】

気圧の異なる所に出入りするための装置または小空間。橋梁基礎工事やトンネル工事で水の浸入を防ぐための圧搾空気のかかった作業室や宇宙船などで用いられる。気密室。気閘きこう。

エアロビクス【aerobics】

ジョギング・水泳・サイクリング・ダンスなどの、持続的に酸素を摂取しながら行う運動の総称。特に、ダンスをいう。心臓と血管の強化を目的とする。有酸素運動。エアロビ。

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ

物合ものあわせの一種。左右に組を分け、判者を立て、おのおの絵や絵に和歌を添えたものを出しあって優劣を競う。平安時代、貴族の間で行われた。

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥

絵を描いた行灯。祭や縁日に社寺や町家に飾る。

えい【酔ひ】ヱヒ

①酔ようこと。よい。酩酊。紫式部日記「戯れきこえ給ふも、こよなき御―のまぎれなり」

②ある物事に心をうばわれて正気を失ったような状態。正治百首「さとり得ぬ浮世の―のさめぬ身に」

えい【鱏・鱝・海鷂魚】エヒ

エイ目の軟骨魚の総称。体は平たく、鰓孔は腹面に開く。

アカエイ

提供:東京動物園協会

シビレエイ

提供:東京動物園協会

シビレエイ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

えい【裛衣・裛被】エヒ

裛衣香えいこうの略。

えい【永】

①時間のながいこと。限りなく続くこと。とこしえ。

②永楽銭の略。

㋐年貢高・物価を永楽銭に換算した表示。「―1貫文」→永代えいだい→永高えいだか。

㋑銭ぜにの異称。

えい【英】

①花。花房。

②英吉利イギリスの略。

えい【栄】

①ほまれ。名誉。「―をになう」

②〔建〕家屋の軒。

えい【郢】

春秋戦国時代の楚国の都。今の湖北省荊州市江陵(荊州)の地。ただし、楚はどこへ都を移しても郢と称したという。

えい【営】

軍隊のとまる所。陣屋。

えい【詠・咏】

①声を長くひいてうたうこと。

②詩歌を作ること。また、作った詩歌。

③舞楽で、舞人が舞いながら詩歌を朗詠すること。また、その詩句。源氏物語紅葉賀「―などしたまへるは」

えい【裔】

すそ。すえ。血筋の末。子孫。

えい【影】

(呉音はヨウ)影像えいぞうの略。肖像画。絵姿。古今著聞集11「北面、下臈、御随身などの―を」

えい【叡】

天子の事柄に冠する尊敬語。「―覧」

えい【穎】

①イネ科植物の小穂の基部にある鱗片状の小片。内側から護穎・内穎・包穎(通常二つある)と言い、かつては包穎のみを指したこともあった。

②稲の穂先。律令制の田租は穎稲(稲の穂)で納める規定になっていた。

③錐きり・筆の穂先。

えい【衛】ヱイ

春秋時代、列国の一つ。周の武王の弟康叔を祖とする。今の河北省西南部から河南省北部にわたる地。初め朝歌(河南省)に都し、後しばしば遷都。君角の時、秦の始皇帝に滅ぼされた。( 〜前221)

えい【嬰】

(sharp)音楽で、音の高さを本位音より半音高くすることを示す語。↔変。→嬰記号

えい【翳】

さしは。きぬがさ。

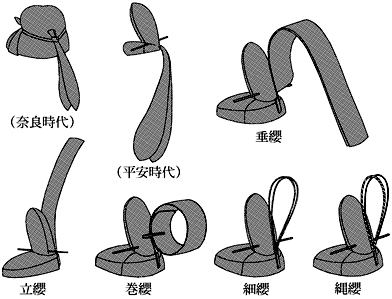

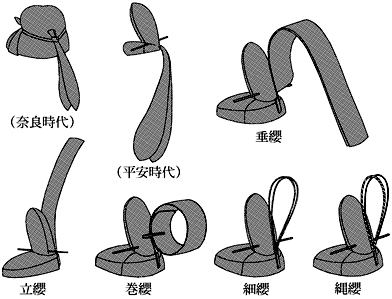

えい【纓】

①冠の付属具。中世以降は羅や紗の縁に芯をつけ漆を塗って製し、冠の後に垂れる。立纓りゅうえい・垂纓・巻纓けんえい・細纓・縄纓なわえいなどの種類がある。もと巾子こじの根を締めた紐のあまりを、背後に垂れ下げたもののなごり。

纓

えい【裛衣・裛被】エヒ

裛衣香えいこうの略。

えい【永】

①時間のながいこと。限りなく続くこと。とこしえ。

②永楽銭の略。

㋐年貢高・物価を永楽銭に換算した表示。「―1貫文」→永代えいだい→永高えいだか。

㋑銭ぜにの異称。

えい【英】

①花。花房。

②英吉利イギリスの略。

えい【栄】

①ほまれ。名誉。「―をになう」

②〔建〕家屋の軒。

えい【郢】

春秋戦国時代の楚国の都。今の湖北省荊州市江陵(荊州)の地。ただし、楚はどこへ都を移しても郢と称したという。

えい【営】

軍隊のとまる所。陣屋。

えい【詠・咏】

①声を長くひいてうたうこと。

②詩歌を作ること。また、作った詩歌。

③舞楽で、舞人が舞いながら詩歌を朗詠すること。また、その詩句。源氏物語紅葉賀「―などしたまへるは」

えい【裔】

すそ。すえ。血筋の末。子孫。

えい【影】

(呉音はヨウ)影像えいぞうの略。肖像画。絵姿。古今著聞集11「北面、下臈、御随身などの―を」

えい【叡】

天子の事柄に冠する尊敬語。「―覧」

えい【穎】

①イネ科植物の小穂の基部にある鱗片状の小片。内側から護穎・内穎・包穎(通常二つある)と言い、かつては包穎のみを指したこともあった。

②稲の穂先。律令制の田租は穎稲(稲の穂)で納める規定になっていた。

③錐きり・筆の穂先。

えい【衛】ヱイ

春秋時代、列国の一つ。周の武王の弟康叔を祖とする。今の河北省西南部から河南省北部にわたる地。初め朝歌(河南省)に都し、後しばしば遷都。君角の時、秦の始皇帝に滅ぼされた。( 〜前221)

えい【嬰】

(sharp)音楽で、音の高さを本位音より半音高くすることを示す語。↔変。→嬰記号

えい【翳】

さしは。きぬがさ。

えい【纓】

①冠の付属具。中世以降は羅や紗の縁に芯をつけ漆を塗って製し、冠の後に垂れる。立纓りゅうえい・垂纓・巻纓けんえい・細纓・縄纓なわえいなどの種類がある。もと巾子こじの根を締めた紐のあまりを、背後に垂れ下げたもののなごり。

纓

垂纓

立纓

巻纓

細纓

縄纓

②冠が脱げないように顎の下で結ぶ紐。

え・い【良い・好い】

〔形〕

(「えし」の口語形)よい。狂言、貰聟「おう、したら―・いわ」

えい

〔感〕

①力をこめた時に発する掛け声。「―と投げ倒す」

②応答の声。宇治拾遺物語1「―といらへたりければ」

③呼びかけ、相手に念を押す時に発する声。狂言、末広がり「―、戻つたか」。源平盛衰記6「見参に入らずと言へ、―」

④感動したり、驚いたり、いらいらしたりした時に発する声。浄瑠璃、平家女護島「―、昔の世が世ならば斯る無念は聞くまいもの」。「―、どうにでもなれ」

⑤はやしことばとして用いる。淋敷座之慰「松は緑にて―、よはひは君がためしかな」

えい‐あずけ【永預】‥アヅケ

江戸時代の刑罰の一種。終身他家に預けて、帰ることを許さなかった。

えいあん‐もん【永安門】

平安京内裏の内郭十二門の一つ。内裏の南、承明門の西にある。右廂門。→内裏(図)

えい‐い【栄位】‥ヰ

名誉ある地位。立派な位。「―につく」

えい‐い【営為】‥ヰ

いとなみ。「人間の―」

えい‐い【鋭意】

(副詞的に用いることが多い)心をはげましつとめること。専心。「―努力する」

えい‐い【衛尉】ヱイヰ

中国の官名。秦・漢からの九卿の一つ。宮城防衛をつかさどった。宋代に廃止。

えい‐いき【塋域】‥ヰキ

はかば。墓地。兆域。

えい‐いん【影印】

書籍の文面を写真にとり製版・印刷すること。写真版。「―本」

えい‐う【嬰羽】

日本の音楽で、律と呂りょの七声の第7音。羽より1律(半音)高いので、この名がある。本来は律旋の音なので、呂旋の場合は「律嬰羽」とも。

えい‐えい【永永】

すえながくつづくさま。永久。浄瑠璃、津国女夫池「未来―うき目を見せん」

えい‐えい【営営】

①しきりに往来するさま。

②あくせくと働くさま。せっせと励むさま。「―として稼ぎためた財産」

えい‐えい【衛営】ヱイ‥

①まもりいとなむこと。

②草木が栄養を保って、冬を越すこと。

えい‐えい

〔感〕

①力を入れる時に発する声。また、呼びかけ、はげます時の掛け声。狂言、蝸牛「―やつとな」

②鬨ときの声。源平盛衰記18「―とぞ呼びたりける」

③笑う声。宇治拾遺物語5「―と笑ひて」

④近世の踊歌のはやしことば。徳和歌後万載集春「面箱めんばこのふたあけぼのの烏とび三番叟から春は―」

⑤承諾を表す語。はい。

⇒えいえい‐おう

⇒えいえい‐ごえ【えいえい声】

⇒えいえい‐とう

えいえい‐おう

〔感〕

気勢をあげる掛け声。鬨ときの声。狂言、米市「えいやあ、えいやあ、えいやあ。―」

⇒えい‐えい

えいえい‐ごえ【えいえい声】‥ゴヱ

「えいえい」という掛け声。えいごえ。平家物語9「―を忍びにして馬に力をつけて落す」

⇒えい‐えい

えいえい‐じてん【英英辞典】

英語の言葉の意味を英語で説明した辞典。

えいえい‐とう

〔感〕

大勢で気勢をあげる時の掛け声。

⇒えい‐えい

えいえん【永延】

(ヨウエンとも)平安中期、一条天皇朝の年号。寛和3年4月5日(987年5月5日)改元、永延3年8月8日(989年9月10日)永祚えいそに改元。

えい‐えん【永遠】‥ヱン

①始めもなく終りもなく果てしなくながく続くこと。永久。「―の生命」「―に変わらぬ友情」

②〔哲〕(eternity)

㋐生成消滅のない不変の存在、すなわち無時間的な存在の性格。

㋑数学の命題やイデアのように無時間的に妥当する真理の性格。

⇒えいえん‐かいき【永遠回帰】

⇒えいえん‐こうさい【永遠公債】

⇒えいえん‐せい【永遠性】

⇒えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥

(ewige Wiederkunft ドイツ)同じものが永遠に繰り返し生じること。目的も意味もない永遠の反復を積極的に引き受けるところに生の絶対的肯定を見るニーチェ哲学の根本をなす象徴的表現。永劫回帰。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥

定期に利子を払うだけで、一定期に償還する義務のない政府発行の公債。償還の義務はないが償還の権利が留保されたものもある。無期公債。利息公債。永久公債。↔有期公債。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥

時間を超越した性質。永久に存在する性質。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥

①永久に変わらない絶対的な真理。

②(ewige Wahrheit ドイツ)ライプニッツの用語。経験的事実にもとづく「事実の真理」(例えば自然法則)を否定しても、論理的には矛盾に陥らない。これに対して、否定すれば論理的矛盾が生ずるような、思考の必然性にもとづく真理(例えば数学や論理学の法則)をいう。理性の真理。永久真理。

⇒えい‐えん【永遠】

えい‐か【英貨】‥クワ

イギリスの貨幣。

えい‐か【詠歌】

①(エイガとも)詩歌をよみあげること。歌を作ること。また、その歌。謡曲、墨染桜「今の―のありがたさに、これまで現はれ参りたり」

②⇒ごえいか

えい‐か【穎果】‥クワ

痩果そうかの一つ。成熟後、護穎および内穎が乾燥し、種皮と合着して離れず1枚のようになり、中に1個の種子を含む。稲・麦などのようなイネ科植物の果実の類。穀果。→穎

穎果

垂纓

立纓

巻纓

細纓

縄纓

②冠が脱げないように顎の下で結ぶ紐。

え・い【良い・好い】

〔形〕

(「えし」の口語形)よい。狂言、貰聟「おう、したら―・いわ」

えい

〔感〕

①力をこめた時に発する掛け声。「―と投げ倒す」

②応答の声。宇治拾遺物語1「―といらへたりければ」

③呼びかけ、相手に念を押す時に発する声。狂言、末広がり「―、戻つたか」。源平盛衰記6「見参に入らずと言へ、―」

④感動したり、驚いたり、いらいらしたりした時に発する声。浄瑠璃、平家女護島「―、昔の世が世ならば斯る無念は聞くまいもの」。「―、どうにでもなれ」

⑤はやしことばとして用いる。淋敷座之慰「松は緑にて―、よはひは君がためしかな」

えい‐あずけ【永預】‥アヅケ

江戸時代の刑罰の一種。終身他家に預けて、帰ることを許さなかった。

えいあん‐もん【永安門】

平安京内裏の内郭十二門の一つ。内裏の南、承明門の西にある。右廂門。→内裏(図)

えい‐い【栄位】‥ヰ

名誉ある地位。立派な位。「―につく」

えい‐い【営為】‥ヰ

いとなみ。「人間の―」

えい‐い【鋭意】

(副詞的に用いることが多い)心をはげましつとめること。専心。「―努力する」

えい‐い【衛尉】ヱイヰ

中国の官名。秦・漢からの九卿の一つ。宮城防衛をつかさどった。宋代に廃止。

えい‐いき【塋域】‥ヰキ

はかば。墓地。兆域。

えい‐いん【影印】

書籍の文面を写真にとり製版・印刷すること。写真版。「―本」

えい‐う【嬰羽】

日本の音楽で、律と呂りょの七声の第7音。羽より1律(半音)高いので、この名がある。本来は律旋の音なので、呂旋の場合は「律嬰羽」とも。

えい‐えい【永永】

すえながくつづくさま。永久。浄瑠璃、津国女夫池「未来―うき目を見せん」

えい‐えい【営営】

①しきりに往来するさま。

②あくせくと働くさま。せっせと励むさま。「―として稼ぎためた財産」

えい‐えい【衛営】ヱイ‥

①まもりいとなむこと。

②草木が栄養を保って、冬を越すこと。

えい‐えい

〔感〕

①力を入れる時に発する声。また、呼びかけ、はげます時の掛け声。狂言、蝸牛「―やつとな」

②鬨ときの声。源平盛衰記18「―とぞ呼びたりける」

③笑う声。宇治拾遺物語5「―と笑ひて」

④近世の踊歌のはやしことば。徳和歌後万載集春「面箱めんばこのふたあけぼのの烏とび三番叟から春は―」

⑤承諾を表す語。はい。

⇒えいえい‐おう

⇒えいえい‐ごえ【えいえい声】

⇒えいえい‐とう

えいえい‐おう

〔感〕

気勢をあげる掛け声。鬨ときの声。狂言、米市「えいやあ、えいやあ、えいやあ。―」

⇒えい‐えい

えいえい‐ごえ【えいえい声】‥ゴヱ

「えいえい」という掛け声。えいごえ。平家物語9「―を忍びにして馬に力をつけて落す」

⇒えい‐えい

えいえい‐じてん【英英辞典】

英語の言葉の意味を英語で説明した辞典。

えいえい‐とう

〔感〕

大勢で気勢をあげる時の掛け声。

⇒えい‐えい

えいえん【永延】

(ヨウエンとも)平安中期、一条天皇朝の年号。寛和3年4月5日(987年5月5日)改元、永延3年8月8日(989年9月10日)永祚えいそに改元。

えい‐えん【永遠】‥ヱン

①始めもなく終りもなく果てしなくながく続くこと。永久。「―の生命」「―に変わらぬ友情」

②〔哲〕(eternity)

㋐生成消滅のない不変の存在、すなわち無時間的な存在の性格。

㋑数学の命題やイデアのように無時間的に妥当する真理の性格。

⇒えいえん‐かいき【永遠回帰】

⇒えいえん‐こうさい【永遠公債】

⇒えいえん‐せい【永遠性】

⇒えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥

(ewige Wiederkunft ドイツ)同じものが永遠に繰り返し生じること。目的も意味もない永遠の反復を積極的に引き受けるところに生の絶対的肯定を見るニーチェ哲学の根本をなす象徴的表現。永劫回帰。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥

定期に利子を払うだけで、一定期に償還する義務のない政府発行の公債。償還の義務はないが償還の権利が留保されたものもある。無期公債。利息公債。永久公債。↔有期公債。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥

時間を超越した性質。永久に存在する性質。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥

①永久に変わらない絶対的な真理。

②(ewige Wahrheit ドイツ)ライプニッツの用語。経験的事実にもとづく「事実の真理」(例えば自然法則)を否定しても、論理的には矛盾に陥らない。これに対して、否定すれば論理的矛盾が生ずるような、思考の必然性にもとづく真理(例えば数学や論理学の法則)をいう。理性の真理。永久真理。

⇒えい‐えん【永遠】

えい‐か【英貨】‥クワ

イギリスの貨幣。

えい‐か【詠歌】

①(エイガとも)詩歌をよみあげること。歌を作ること。また、その歌。謡曲、墨染桜「今の―のありがたさに、これまで現はれ参りたり」

②⇒ごえいか

えい‐か【穎果】‥クワ

痩果そうかの一つ。成熟後、護穎および内穎が乾燥し、種皮と合着して離れず1枚のようになり、中に1個の種子を含む。稲・麦などのようなイネ科植物の果実の類。穀果。→穎

穎果

えい‐が【映画】‥グワ

長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(1秒間15こま以上、普通は24こま)順次投影し、眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。画像の色により白黒・カラー、音声の有無によりトーキー・サイレントなどの区別がある。旧称、活動写真。シネマ。キネマ。

⇒えいが‐おんがく【映画音楽】

⇒えいが‐かん【映画館】

⇒えいが‐かんとく【映画監督】

⇒えいが‐げいじゅつ【映画芸術】

⇒えいが‐げき【映画劇】

⇒えいが‐さい【映画祭】

えい‐が【栄華・栄花】‥グワ

①世に時めき栄えること。伊勢物語「おほきおとどの―の盛りに」。「―を極める」

②清華せいがの別称。平家物語2「兼雅卿は―の人なり」

⇒えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】

えい‐が【詠歌】

⇒えいか

えい‐かい【詠懐】‥クワイ

心におもうところを詩歌によむこと。また、その詩歌。

えい‐がい【営外】‥グワイ

兵営の外。

えい‐がい【嬰孩】

あかご。みどりご。嬰児。

えいがいしょうらん【瀛涯勝覧】

(「瀛」は大海の意)明初、鄭和の南海遠征に随行した馬歓の旅行見聞記。1巻。15世紀半ばに成る。南アジア各地の歴史・地理・風俗・物産などを記す。

えいがいってい【詠歌一体】

歌論書。藤原為家著。1巻。1270年(文永7)頃成立か。詠歌修行心得、和歌の本質的考察を示し、平淡美を主張した。「制の詞」も見える。八雲口伝。

えいが‐おんがく【映画音楽】‥グワ‥

映画に使用する音楽。

⇒えい‐が【映画】

えいか‐がくは【永嘉学派】

南宋儒学の一派。道学とは別に、実用・経世済民の学を主張した。薛季宣せつきせん・馬伯熊ばはくゆうに起こり、陳傅良ちんふりょう・葉適によって大成。日本で伊藤仁斎の古学派がその影響をうけたという。

えいが‐かん【映画館】‥グワクワン

映画を上映して観客にみせる常設の場所。映画劇場。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐かんとく【映画監督】‥グワ‥

映画製作の際に、演技その他を監督し、映画作品に統一を与える人。

⇒えい‐が【映画】

えい‐かく【鋭角】

直角より小さい角。↔鈍角。

⇒えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】

えい‐がく【英学】

①英語による学問。蘭学・南蛮学などに対していう。

②英語・英文学、またはイギリスに関する学問。

えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】‥カク‥

三つの角がそれぞれ鋭角である三角形。↔鈍角三角形

⇒えい‐かく【鋭角】

えいが‐げいじゅつ【映画芸術】‥グワ‥

映画を、実用性や娯楽性の面からでなく、その表現の芸術性を重視していう語。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐げき【映画劇】‥グワ‥

物語にしくんだ映画。舞台劇に対していう。劇映画。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐さい【映画祭】‥グワ‥

多くの映画を上映する祭典。優秀作品の選考会を兼ねるものもあり、国際的なものではカンヌ映画祭・ヴェネツィア映画祭が有名。

⇒えい‐が【映画】

えいがたいがいしょう【詠歌大概抄】‥セウ

注釈書。細川幽斎著。2巻。1586年(天正14)に成る。「詠歌之大概」を三条西実枝さねきが講義した聞書に「秀歌之体大略」の注釈を添えた書。

えいがのたいがい【詠歌之大概】

歌論書。藤原定家著。1巻。和歌に対する概括的見解を漢文で記したもの。定家の歌論書中最も重んぜられた。通常「秀歌之体大略」を付す。

えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】‥グワ‥

栄華の永続しないことを夢にたとえていう語。

⇒えい‐が【栄華・栄花】

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】

中国の永嘉(307〜313)年間、匈奴の劉淵が自立、その子劉聡が洛陽・長安を陥れて西晋を滅ぼした乱。五胡十六国時代の幕をあけた。

えいがものがたり【栄花物語・栄華物語】‥グワ‥

歴史物語。40巻。藤原道長の栄華を主とし、仮名文で編年体に記す。正編30巻は赤染衛門編とする説が有力で、宇多・醍醐天皇の代に筆を起こし、道長の死の翌年に至る。続編は堀河天皇の代、寛治6年(1092)2月に至る。前後15代200年。巻々に物語らしく題名をつける。世継よつぎ物語。

→文献資料[栄花物語]

えいか‐もん【永嘉門】

平安京大内裏の朝堂院二十五門の一つ。南面の門で、応天門の西にある。右廂門。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安中期、円融・花山天皇朝の年号。天元6年4月15日(983年5月29日)改元、永観3年4月27日(985年5月19日)寛和に改元。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安後期の三論宗の僧。諸宗を兼学し、1100年(康和2)より3年間は東大寺の別当。また、称名念仏による浄土教の普及に努める。主著「往生拾因」。(1033〜1111)

⇒えいかん‐どう【永観堂】

えい‐かん【栄冠】‥クワン

輝かしい勝利・成功などのしるしとして与えられるかんむり。転じて、栄誉。「優勝の―を獲得する」

えい‐かん【叡感】

天子が感嘆なさること。天子のおほめ。保元物語「御方に参候の条、もつとも―甚し」

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ

京都市左京区にある浄土宗西山禅林寺派の総本山。正称は禅林寺。855年(斉衡2)空海の弟子真紹の開創。11世紀末永観が入山して念仏の道場とした。本尊は見返り阿弥陀如来。桜・紅葉の名所。

⇒えいかん【永観】

えいかん‐ぶし【永閑節】

古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、虎屋源太夫門下の虎屋永閑が江戸で語った。曲節の一部が地歌に伝わる。

えいき【永喜】

私年号の一つ。→私年号(表)

えいき【永機】

幕末・明治の俳人。別号は老鼠堂・其角堂・善哉庵・阿心庵。父6世其角堂鼠肝の後を承けて7世其角堂を継ぎ、其角堂を上野不忍しのばず弁天境内から向島三囲みめぐり神社境内に移す。(1823〜1904)

えい‐き【英気】

①秀でた才気。すぐれた気性。

②活動する気力。元気。「―を養う」

えい‐き【盈虧】

(→)盈虚えいきょに同じ。

えい‐き【鋭気】

するどい気性、気勢。

えい‐ぎ【影戯】

中国で、影絵かげえ芝居。また、俗に映画の称。

えい‐きごう【嬰記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音上げる記号「♯」。シャープ。↔変記号。→調号(表)

えい‐きゅう【永久】‥キウ

いつまでも変わらずに続くこと。ながく久しいこと。長くつづくこと。永遠。曾我物語3「位を―にたもち給ふと」。「―に平和を守る」「―保存」「―運動」

⇒えいきゅう‐きかん【永久機関】

⇒えいきゅう‐きたい【永久気体】

⇒えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】

⇒えいきゅう‐けつばん【永久欠番】

⇒えいきゅう‐こうさい【永久公債】

⇒えいきゅう‐こうすい【永久硬水】

⇒えいきゅう‐こさく【永久小作】

⇒えいきゅう‐し【永久歯】

⇒えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】

⇒えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】

⇒えいきゅう‐とうど【永久凍土】

⇒えいきゅう‐ひずみ【永久歪】

⇒えいきゅう‐ほう【永久法】

えいきゅう【永久】‥キウ

(ヨウキュウとも)平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天永4年7月13日(1113年8月25日)改元、永久6年4月3日(1118年4月25日)元永に改元。

⇒えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】

えいきゅう【瑛九】‥キウ

画家・版画家。本名、杉田秀夫。宮崎県生れ。シュールレアリスム風の作品で注目を集め、1951年デモクラート美術協会を結成。(1911〜1960)

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン

〔理〕第1種と第2種がある。第1種は外からエネルギーをもらわずに、いくらでも仕事をすることができる装置。第2種は、ただ一つの熱源から熱をとり、これを全部仕事に変えて他に何の変化も残さず周期的にはたらく装置。両機関とも経験上不可能とわかり、第1種永久機関は熱力学第1法則(エネルギー保存則)、第2種永久機関は熱力学第2法則(エントロピー増大則)の基礎となった。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥

19世紀の半ば頃、水素・酸素・窒素などを、液化不可能と考えて言った語。その後、臨界温度以下で圧力を加えることにより、すべての気体は液化できることが明らかにされた。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥

(→)永世中立に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥

プロ野球などで、在籍した選手の功労を記念して、その背番号を選手退団後永久に使用しないこと。また、その背番号。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥

(→)永遠公債に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥

カルシウムやマグネシウムの硫酸塩などを含む硬水で、煮沸しても軟水にならないもの。↔一時硬水。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥

(→)永小作えいこさくに同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥

乳歯がぬけた後に生える歯。人間では上下32本あり、一生はえ変わらない。ただし、大臼歯は初めから永久歯として生える。

永久歯(上顎)

えい‐が【映画】‥グワ

長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(1秒間15こま以上、普通は24こま)順次投影し、眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。画像の色により白黒・カラー、音声の有無によりトーキー・サイレントなどの区別がある。旧称、活動写真。シネマ。キネマ。

⇒えいが‐おんがく【映画音楽】

⇒えいが‐かん【映画館】

⇒えいが‐かんとく【映画監督】

⇒えいが‐げいじゅつ【映画芸術】

⇒えいが‐げき【映画劇】

⇒えいが‐さい【映画祭】

えい‐が【栄華・栄花】‥グワ

①世に時めき栄えること。伊勢物語「おほきおとどの―の盛りに」。「―を極める」

②清華せいがの別称。平家物語2「兼雅卿は―の人なり」

⇒えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】

えい‐が【詠歌】

⇒えいか

えい‐かい【詠懐】‥クワイ

心におもうところを詩歌によむこと。また、その詩歌。

えい‐がい【営外】‥グワイ

兵営の外。

えい‐がい【嬰孩】

あかご。みどりご。嬰児。

えいがいしょうらん【瀛涯勝覧】

(「瀛」は大海の意)明初、鄭和の南海遠征に随行した馬歓の旅行見聞記。1巻。15世紀半ばに成る。南アジア各地の歴史・地理・風俗・物産などを記す。

えいがいってい【詠歌一体】

歌論書。藤原為家著。1巻。1270年(文永7)頃成立か。詠歌修行心得、和歌の本質的考察を示し、平淡美を主張した。「制の詞」も見える。八雲口伝。

えいが‐おんがく【映画音楽】‥グワ‥

映画に使用する音楽。

⇒えい‐が【映画】

えいか‐がくは【永嘉学派】

南宋儒学の一派。道学とは別に、実用・経世済民の学を主張した。薛季宣せつきせん・馬伯熊ばはくゆうに起こり、陳傅良ちんふりょう・葉適によって大成。日本で伊藤仁斎の古学派がその影響をうけたという。

えいが‐かん【映画館】‥グワクワン

映画を上映して観客にみせる常設の場所。映画劇場。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐かんとく【映画監督】‥グワ‥

映画製作の際に、演技その他を監督し、映画作品に統一を与える人。

⇒えい‐が【映画】

えい‐かく【鋭角】

直角より小さい角。↔鈍角。

⇒えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】

えい‐がく【英学】

①英語による学問。蘭学・南蛮学などに対していう。

②英語・英文学、またはイギリスに関する学問。

えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】‥カク‥

三つの角がそれぞれ鋭角である三角形。↔鈍角三角形

⇒えい‐かく【鋭角】

えいが‐げいじゅつ【映画芸術】‥グワ‥

映画を、実用性や娯楽性の面からでなく、その表現の芸術性を重視していう語。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐げき【映画劇】‥グワ‥

物語にしくんだ映画。舞台劇に対していう。劇映画。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐さい【映画祭】‥グワ‥

多くの映画を上映する祭典。優秀作品の選考会を兼ねるものもあり、国際的なものではカンヌ映画祭・ヴェネツィア映画祭が有名。

⇒えい‐が【映画】

えいがたいがいしょう【詠歌大概抄】‥セウ

注釈書。細川幽斎著。2巻。1586年(天正14)に成る。「詠歌之大概」を三条西実枝さねきが講義した聞書に「秀歌之体大略」の注釈を添えた書。

えいがのたいがい【詠歌之大概】

歌論書。藤原定家著。1巻。和歌に対する概括的見解を漢文で記したもの。定家の歌論書中最も重んぜられた。通常「秀歌之体大略」を付す。

えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】‥グワ‥

栄華の永続しないことを夢にたとえていう語。

⇒えい‐が【栄華・栄花】

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】

中国の永嘉(307〜313)年間、匈奴の劉淵が自立、その子劉聡が洛陽・長安を陥れて西晋を滅ぼした乱。五胡十六国時代の幕をあけた。

えいがものがたり【栄花物語・栄華物語】‥グワ‥

歴史物語。40巻。藤原道長の栄華を主とし、仮名文で編年体に記す。正編30巻は赤染衛門編とする説が有力で、宇多・醍醐天皇の代に筆を起こし、道長の死の翌年に至る。続編は堀河天皇の代、寛治6年(1092)2月に至る。前後15代200年。巻々に物語らしく題名をつける。世継よつぎ物語。

→文献資料[栄花物語]

えいか‐もん【永嘉門】

平安京大内裏の朝堂院二十五門の一つ。南面の門で、応天門の西にある。右廂門。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安中期、円融・花山天皇朝の年号。天元6年4月15日(983年5月29日)改元、永観3年4月27日(985年5月19日)寛和に改元。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安後期の三論宗の僧。諸宗を兼学し、1100年(康和2)より3年間は東大寺の別当。また、称名念仏による浄土教の普及に努める。主著「往生拾因」。(1033〜1111)

⇒えいかん‐どう【永観堂】

えい‐かん【栄冠】‥クワン

輝かしい勝利・成功などのしるしとして与えられるかんむり。転じて、栄誉。「優勝の―を獲得する」

えい‐かん【叡感】

天子が感嘆なさること。天子のおほめ。保元物語「御方に参候の条、もつとも―甚し」

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ

京都市左京区にある浄土宗西山禅林寺派の総本山。正称は禅林寺。855年(斉衡2)空海の弟子真紹の開創。11世紀末永観が入山して念仏の道場とした。本尊は見返り阿弥陀如来。桜・紅葉の名所。

⇒えいかん【永観】

えいかん‐ぶし【永閑節】

古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、虎屋源太夫門下の虎屋永閑が江戸で語った。曲節の一部が地歌に伝わる。

えいき【永喜】

私年号の一つ。→私年号(表)

えいき【永機】

幕末・明治の俳人。別号は老鼠堂・其角堂・善哉庵・阿心庵。父6世其角堂鼠肝の後を承けて7世其角堂を継ぎ、其角堂を上野不忍しのばず弁天境内から向島三囲みめぐり神社境内に移す。(1823〜1904)

えい‐き【英気】

①秀でた才気。すぐれた気性。

②活動する気力。元気。「―を養う」

えい‐き【盈虧】

(→)盈虚えいきょに同じ。

えい‐き【鋭気】

するどい気性、気勢。

えい‐ぎ【影戯】

中国で、影絵かげえ芝居。また、俗に映画の称。

えい‐きごう【嬰記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音上げる記号「♯」。シャープ。↔変記号。→調号(表)

えい‐きゅう【永久】‥キウ

いつまでも変わらずに続くこと。ながく久しいこと。長くつづくこと。永遠。曾我物語3「位を―にたもち給ふと」。「―に平和を守る」「―保存」「―運動」

⇒えいきゅう‐きかん【永久機関】

⇒えいきゅう‐きたい【永久気体】

⇒えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】

⇒えいきゅう‐けつばん【永久欠番】

⇒えいきゅう‐こうさい【永久公債】

⇒えいきゅう‐こうすい【永久硬水】

⇒えいきゅう‐こさく【永久小作】

⇒えいきゅう‐し【永久歯】

⇒えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】

⇒えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】

⇒えいきゅう‐とうど【永久凍土】

⇒えいきゅう‐ひずみ【永久歪】

⇒えいきゅう‐ほう【永久法】

えいきゅう【永久】‥キウ

(ヨウキュウとも)平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天永4年7月13日(1113年8月25日)改元、永久6年4月3日(1118年4月25日)元永に改元。

⇒えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】

えいきゅう【瑛九】‥キウ

画家・版画家。本名、杉田秀夫。宮崎県生れ。シュールレアリスム風の作品で注目を集め、1951年デモクラート美術協会を結成。(1911〜1960)

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン

〔理〕第1種と第2種がある。第1種は外からエネルギーをもらわずに、いくらでも仕事をすることができる装置。第2種は、ただ一つの熱源から熱をとり、これを全部仕事に変えて他に何の変化も残さず周期的にはたらく装置。両機関とも経験上不可能とわかり、第1種永久機関は熱力学第1法則(エネルギー保存則)、第2種永久機関は熱力学第2法則(エントロピー増大則)の基礎となった。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥

19世紀の半ば頃、水素・酸素・窒素などを、液化不可能と考えて言った語。その後、臨界温度以下で圧力を加えることにより、すべての気体は液化できることが明らかにされた。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥

(→)永世中立に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥

プロ野球などで、在籍した選手の功労を記念して、その背番号を選手退団後永久に使用しないこと。また、その背番号。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥

(→)永遠公債に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥

カルシウムやマグネシウムの硫酸塩などを含む硬水で、煮沸しても軟水にならないもの。↔一時硬水。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥

(→)永小作えいこさくに同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥

乳歯がぬけた後に生える歯。人間では上下32本あり、一生はえ変わらない。ただし、大臼歯は初めから永久歯として生える。

永久歯(上顎)

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥

大きな磁化を受け、その磁気力をいつまでも保つ磁石。KS鋼・OP磁石・フェライト・アルニコなどが使われる。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥

永久に据え置かれる、すべての公職選挙を通じての唯一の名簿。1年据置きの名簿にかえて1966年より採用。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥

数年以上にわたって夏季も0度以下で凍結している土または岩。ほぼ50度より高緯度に分布。ふつう数十メートルの厚さだが、厚いものは1000メートルを超える。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ

物体に外力を加えて変形させる場合、応力の大きさがある値以上になったときに、外力を除いた後も残る変形。塑性ひずみ。残留ひずみ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥

歌集。永久4年(1116)12月20日結集。作者は源顕仲・藤原仲実・源俊頼・源忠房・源兼昌・皇后宮女房常陸(肥後)・六条院女房大進。永久4年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。

⇒えいきゅう【永久】

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ

キリスト教で、神の摂理を指し、あらゆる法の頂点をなす。→神法

⇒えい‐きゅう【永久】

えい‐きょ【盈虚】

月の満ち欠け。転じて、栄えることと衰えること。盈虧えいき。

えいきょう【永享】‥キヤウ

(エイコウとも)[後漢書]室町時代、後花園天皇朝の年号。正長2年9月5日(1429年10月3日)改元、永享13年2月17日(1441年3月10日)嘉吉に改元。

⇒えいきょう‐の‐らん【永享の乱】

えい‐きょう【英京】‥キヤウ

イギリスの首都ロンドン。

えい‐きょう【影響】‥キヤウ

[書経大禹謨](影が形に従い、響が音に応ずるの意から)他に作用が及んで、反応・変化があらわれること。また、その反応・変化。「政局に―を及ぼす」「日程には―しない」

⇒えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】

⇒えいきょう‐りょく【影響力】

えい‐ぎょう【営業】‥ゲフ

①営利を目的として事業をいとなむこと、また、そのいとなみ。商業上の事業。商売。「午後7時まで―する」

②〔法〕営利行為を反復かつ継続的に行うこと。また、個人商人が営業活動のために保有する財産を一括して営業ということがある。

⇒えいぎょう‐あんない【営業案内】

⇒えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】

⇒えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】

⇒えいぎょう‐キロ【営業キロ】

⇒えいぎょう‐けいさつ【営業警察】

⇒えいぎょう‐けん【営業権】

⇒えいぎょう‐ざいさん【営業財産】

⇒えいぎょう‐しち【営業質】

⇒えいぎょう‐しゃ【営業車】

⇒えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】

⇒えいぎょう‐しょ【営業所】

⇒えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】

⇒えいぎょう‐しょとく【営業所得】

⇒えいぎょう‐しんたく【営業信託】

⇒えいぎょう‐ぜい【営業税】

⇒えいぎょう‐だい【営業台】

⇒えいぎょう‐ていし【営業停止】

⇒えいぎょう‐ねんど【営業年度】

⇒えいぎょう‐ひ【営業費】

⇒えいぎょう‐び【営業日】

⇒えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】

⇒えいぎょう‐ひよう【営業費用】

⇒えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】

⇒えいぎょう‐ほけん【営業保険】

⇒えいぎょう‐りえき【営業利益】

えいぎょう‐あんない【営業案内】‥ゲフ‥

営業の状況および商品・業務などを解説した文書。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】‥ゲフグワイシウ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する収益。営業収益から金融上の収益を区別するための商法上の収益区分。受取利息・受取配当金・有価証券売却益・雑収入など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】‥ゲフグワイ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する費用。営業費から金融上の費用を区別するための商法上の費用区分。支払利息・割引料・社債利息・有価証券売却損・雑支出など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐キロ【営業キロ】‥ゲフ‥

鉄道・自動車路線などにおける営業区間の長さをキロメートルで表したもの。運賃・料金の算定や統計の基礎となる。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けいさつ【営業警察】‥ゲフ‥

社会一般の公安保持、衛生や風俗取締りなどのため、営業に加えられる警察作用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けん【営業権】‥ゲフ‥

営業をする権利。企業の伝統や社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値。暖簾のれん。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ざいさん【営業財産】‥ゲフ‥

特定の営業のために存する組織的財産。商品・金銭・店舗・債権・得意先関係など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥

〔哲〕ガーダマーの用語。哲学的解釈学の中心概念。過去のテキストを解釈するとき、過去の歴史や伝統が現在に働きかけるとともに、現在の問題意識が過去に働きかけるという理解の力動的な相互作用を指す。作用影響史。作用史。

⇒えい‐きょう【影響】

えいぎょう‐しち【営業質】‥ゲフ‥

①営業財産を全体として担保の目的に供する制度。フランスで発達した。質とはいうが、占有を移転しないで営業は継続する。登録質。

②営業としてなされる質の引取り。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しゃ【営業車】‥ゲフ‥

営業活動に使用するための自動車。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】‥ゲフ‥クワン

原材料等の仕入れ、製品・用役の生産および販売、代金の回収という、企業活動における反復的な一連の過程。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょ【営業所】‥ゲフ‥

営業の本拠。営業上の活動を行う一定の場所。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】‥ゲフジヤウ‥

営業財産を中心とする組織体としての営業を契約により他人に移転すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょとく【営業所得】‥ゲフ‥

営業によって生ずる所得。所得税法では、事業所得のうち、農業所得、医者・弁護士・税理士などその他の事業所得を除いたものをいう。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しんたく【営業信託】‥ゲフ‥

信託の引受けが営業としてなされる場合の信託。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ぜい【営業税】‥ゲフ‥

営業の収益に対して課する税。もと国税であったが、1947年都道府県税となり、48年の地方税法改正で事業税と改められた。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐だい【営業台】‥ゲフ‥

銀行などで、係員と顧客との間に設けて、応対を行う台。カウンター。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ていし【営業停止】‥ゲフ‥

営業者が取締規定に違反した場合に、行政処分によって、一定の期間内営業を停止すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥

北魏・隋・唐などの均田法で世襲を許された田。官人永業田と農民のそれとがあり、後者は丁男に20畝。世業田。

えいぎょう‐ねんど【営業年度】‥ゲフ‥

企業などが営業の収支・損益の決算をなすために設けた期間。通常1年を1期とする。事業年度。→会計年度。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥

鎌倉公方足利持氏が将軍職を望んで室町幕府に叛逆を謀った事件。これを諫めた上杉憲実をも除こうとし、永享11年(1439)将軍義教によって討伐され、持氏は自刃した。

⇒えいきょう【永享】

えいぎょう‐ひ【営業費】‥ゲフ‥

企業の営業活動から生ずる費用。狭義には販売費と一般管理費の総称。→営業費用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐び【営業日】‥ゲフ‥

企業や店舗が営業している日。またそれを数える単位。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】‥ゲフ‥

事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、秘密として管理されていて公然と知られていないもの。その不正取得・開示・使用等は不正競争防止法により禁じられている。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひよう【営業費用】‥ゲフ‥

企業の主たる営業活動から生じる費用。売上原価と営業費の総称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】‥ゲフ‥

事業報告の旧称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほけん【営業保険】‥ゲフ‥

保険を営業の目的とする組織。営業者が、保険料およびその運用益と保険金および経費との差額を営業所得とするもの。営利保険。↔相互保険。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐りえき【営業利益】‥ゲフ‥

会計上の利益概念の一つ。売上高から売上原価と販売費・一般管理費を差し引くことによって計算される。企業の主たる営業活動の成果を示す。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥

他に影響を及ぼすに足る権力や威厳。

⇒えい‐きょう【影響】

えい‐きょく【郢曲】

(楚の都、郢の人は歌がうまかったので、その歌う俗曲の意から)

①流行の謡い物。俗曲。

②平安後期、神楽・催馬楽さいばら・風俗歌ふぞくうた・朗詠(のち雑芸ぞうげい・今様を含む)などの総称。鎌倉時代には早歌そうかも含む。平家物語2「今様・朗詠うたい、風俗・催馬楽なんど、ありがたき―どもありけり」

③朗詠または早歌の別称。

えいきょくしょう【郢曲抄】‥セウ

楽書。1巻。神楽・催馬楽さいばら以下、今様・足柄・片下かたおろし・田歌などの謡い方、歌謡の由来などの雑記。平安末期成立か。別名は梁塵秘抄口伝集巻第11。

えい‐きん【英斤】

質量単位の[reference]

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥

大きな磁化を受け、その磁気力をいつまでも保つ磁石。KS鋼・OP磁石・フェライト・アルニコなどが使われる。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥

永久に据え置かれる、すべての公職選挙を通じての唯一の名簿。1年据置きの名簿にかえて1966年より採用。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥

数年以上にわたって夏季も0度以下で凍結している土または岩。ほぼ50度より高緯度に分布。ふつう数十メートルの厚さだが、厚いものは1000メートルを超える。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ

物体に外力を加えて変形させる場合、応力の大きさがある値以上になったときに、外力を除いた後も残る変形。塑性ひずみ。残留ひずみ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥

歌集。永久4年(1116)12月20日結集。作者は源顕仲・藤原仲実・源俊頼・源忠房・源兼昌・皇后宮女房常陸(肥後)・六条院女房大進。永久4年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。

⇒えいきゅう【永久】

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ

キリスト教で、神の摂理を指し、あらゆる法の頂点をなす。→神法

⇒えい‐きゅう【永久】

えい‐きょ【盈虚】

月の満ち欠け。転じて、栄えることと衰えること。盈虧えいき。

えいきょう【永享】‥キヤウ

(エイコウとも)[後漢書]室町時代、後花園天皇朝の年号。正長2年9月5日(1429年10月3日)改元、永享13年2月17日(1441年3月10日)嘉吉に改元。

⇒えいきょう‐の‐らん【永享の乱】

えい‐きょう【英京】‥キヤウ

イギリスの首都ロンドン。

えい‐きょう【影響】‥キヤウ

[書経大禹謨](影が形に従い、響が音に応ずるの意から)他に作用が及んで、反応・変化があらわれること。また、その反応・変化。「政局に―を及ぼす」「日程には―しない」

⇒えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】

⇒えいきょう‐りょく【影響力】

えい‐ぎょう【営業】‥ゲフ

①営利を目的として事業をいとなむこと、また、そのいとなみ。商業上の事業。商売。「午後7時まで―する」

②〔法〕営利行為を反復かつ継続的に行うこと。また、個人商人が営業活動のために保有する財産を一括して営業ということがある。

⇒えいぎょう‐あんない【営業案内】

⇒えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】

⇒えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】

⇒えいぎょう‐キロ【営業キロ】

⇒えいぎょう‐けいさつ【営業警察】

⇒えいぎょう‐けん【営業権】

⇒えいぎょう‐ざいさん【営業財産】

⇒えいぎょう‐しち【営業質】

⇒えいぎょう‐しゃ【営業車】

⇒えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】

⇒えいぎょう‐しょ【営業所】

⇒えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】

⇒えいぎょう‐しょとく【営業所得】

⇒えいぎょう‐しんたく【営業信託】

⇒えいぎょう‐ぜい【営業税】

⇒えいぎょう‐だい【営業台】

⇒えいぎょう‐ていし【営業停止】

⇒えいぎょう‐ねんど【営業年度】

⇒えいぎょう‐ひ【営業費】

⇒えいぎょう‐び【営業日】

⇒えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】

⇒えいぎょう‐ひよう【営業費用】

⇒えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】

⇒えいぎょう‐ほけん【営業保険】

⇒えいぎょう‐りえき【営業利益】

えいぎょう‐あんない【営業案内】‥ゲフ‥

営業の状況および商品・業務などを解説した文書。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】‥ゲフグワイシウ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する収益。営業収益から金融上の収益を区別するための商法上の収益区分。受取利息・受取配当金・有価証券売却益・雑収入など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】‥ゲフグワイ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する費用。営業費から金融上の費用を区別するための商法上の費用区分。支払利息・割引料・社債利息・有価証券売却損・雑支出など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐キロ【営業キロ】‥ゲフ‥

鉄道・自動車路線などにおける営業区間の長さをキロメートルで表したもの。運賃・料金の算定や統計の基礎となる。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けいさつ【営業警察】‥ゲフ‥

社会一般の公安保持、衛生や風俗取締りなどのため、営業に加えられる警察作用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けん【営業権】‥ゲフ‥

営業をする権利。企業の伝統や社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値。暖簾のれん。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ざいさん【営業財産】‥ゲフ‥

特定の営業のために存する組織的財産。商品・金銭・店舗・債権・得意先関係など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥

〔哲〕ガーダマーの用語。哲学的解釈学の中心概念。過去のテキストを解釈するとき、過去の歴史や伝統が現在に働きかけるとともに、現在の問題意識が過去に働きかけるという理解の力動的な相互作用を指す。作用影響史。作用史。

⇒えい‐きょう【影響】

えいぎょう‐しち【営業質】‥ゲフ‥

①営業財産を全体として担保の目的に供する制度。フランスで発達した。質とはいうが、占有を移転しないで営業は継続する。登録質。

②営業としてなされる質の引取り。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しゃ【営業車】‥ゲフ‥

営業活動に使用するための自動車。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】‥ゲフ‥クワン

原材料等の仕入れ、製品・用役の生産および販売、代金の回収という、企業活動における反復的な一連の過程。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょ【営業所】‥ゲフ‥

営業の本拠。営業上の活動を行う一定の場所。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】‥ゲフジヤウ‥

営業財産を中心とする組織体としての営業を契約により他人に移転すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょとく【営業所得】‥ゲフ‥

営業によって生ずる所得。所得税法では、事業所得のうち、農業所得、医者・弁護士・税理士などその他の事業所得を除いたものをいう。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しんたく【営業信託】‥ゲフ‥

信託の引受けが営業としてなされる場合の信託。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ぜい【営業税】‥ゲフ‥

営業の収益に対して課する税。もと国税であったが、1947年都道府県税となり、48年の地方税法改正で事業税と改められた。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐だい【営業台】‥ゲフ‥

銀行などで、係員と顧客との間に設けて、応対を行う台。カウンター。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ていし【営業停止】‥ゲフ‥

営業者が取締規定に違反した場合に、行政処分によって、一定の期間内営業を停止すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥

北魏・隋・唐などの均田法で世襲を許された田。官人永業田と農民のそれとがあり、後者は丁男に20畝。世業田。

えいぎょう‐ねんど【営業年度】‥ゲフ‥

企業などが営業の収支・損益の決算をなすために設けた期間。通常1年を1期とする。事業年度。→会計年度。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥

鎌倉公方足利持氏が将軍職を望んで室町幕府に叛逆を謀った事件。これを諫めた上杉憲実をも除こうとし、永享11年(1439)将軍義教によって討伐され、持氏は自刃した。

⇒えいきょう【永享】

えいぎょう‐ひ【営業費】‥ゲフ‥

企業の営業活動から生ずる費用。狭義には販売費と一般管理費の総称。→営業費用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐び【営業日】‥ゲフ‥

企業や店舗が営業している日。またそれを数える単位。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】‥ゲフ‥

事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、秘密として管理されていて公然と知られていないもの。その不正取得・開示・使用等は不正競争防止法により禁じられている。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひよう【営業費用】‥ゲフ‥

企業の主たる営業活動から生じる費用。売上原価と営業費の総称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】‥ゲフ‥

事業報告の旧称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほけん【営業保険】‥ゲフ‥

保険を営業の目的とする組織。営業者が、保険料およびその運用益と保険金および経費との差額を営業所得とするもの。営利保険。↔相互保険。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐りえき【営業利益】‥ゲフ‥

会計上の利益概念の一つ。売上高から売上原価と販売費・一般管理費を差し引くことによって計算される。企業の主たる営業活動の成果を示す。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥

他に影響を及ぼすに足る権力や威厳。

⇒えい‐きょう【影響】

えい‐きょく【郢曲】

(楚の都、郢の人は歌がうまかったので、その歌う俗曲の意から)

①流行の謡い物。俗曲。

②平安後期、神楽・催馬楽さいばら・風俗歌ふぞくうた・朗詠(のち雑芸ぞうげい・今様を含む)などの総称。鎌倉時代には早歌そうかも含む。平家物語2「今様・朗詠うたい、風俗・催馬楽なんど、ありがたき―どもありけり」

③朗詠または早歌の別称。

えいきょくしょう【郢曲抄】‥セウ

楽書。1巻。神楽・催馬楽さいばら以下、今様・足柄・片下かたおろし・田歌などの謡い方、歌謡の由来などの雑記。平安末期成立か。別名は梁塵秘抄口伝集巻第11。

えい‐きん【英斤】

質量単位の[reference]

エアーズ‐ロック(2)

提供:Photoshot/APL

エアーズ‐ロック(2)

提供:Photoshot/APL

エア‐カーゴ【air cargo】

空輸する貨物。

エア‐カーテン【air curtain】

断熱や防塵のため、建物の開口部に、外気を遮断するように空気の流れをつくる装置。エア‐ドア。

エア‐ガール

(和製語air girl)スチュワーデスの旧称。

エア‐ガン【air gun】

空気銃。

エア‐クッション【air cushion】

①空気ぶとん。空気枕。

②空気を利用した緩衝装置。空気ばね。

エア‐クリーナー【air cleaner】

空気清浄器。

エア‐コン

「エア‐コンディショナー」「エア‐コンディショニング」の略。

エア‐コンディショナー【air conditioner】

室内空気の温度・湿度を調節する装置。空気調節装置。エアコン。

エア‐コンディショニング【air conditioning】

室内の空気の温度・湿度・清浄度などの調節。空気調節。空気調和。空調。エアコン。

エア‐コンプレッサー【air compressor】

(→)空気圧縮機。

エア‐サスペンション【air suspension】

エア‐クッションを用いたサスペンション。

エア‐サンプラー【air sampler】

大気中の微粒子や微量ガスなどを採取する機器。

エア‐シップ【airship】

飛行船。

エアシャー【Ayrshire】

乳用牛の一品種。スコットランドのエアシャー地方の原産。強健で耐寒性強く、毛色は黄褐と白との斑。

エア‐シューター

(和製語air shooter)空気伝送管。

エア‐ステーション【air station】

税関設備のない飛行場。

エアゾール【aerosol】

①⇒エアロゾル。

②缶に入った液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるもの。医療・殺虫などに用いる。

エア‐ターミナル【air terminal】

飛行場などに設置され、航空旅客や航空貨物の取扱いをする建物。

エア‐タオル

(和製語air towel)温風を吹き出して、洗った手を乾かす装置。ハンド-ドライヤー。

エア‐チェック【air check】

ラジオやテレビ放送を受信し録音・録画すること。

エア‐ドーム【air dome】

内部の空気圧を外部の空気圧より高くして、気圧の差で膜製の屋根を支えた建築物。採光性がよく、全天候型の大規模な空間が得られる。

エアトン【William Edward Ayrton】

イギリスの電気工学者・物理学者。御雇い外国人として工部大学校で応用電気学を教授。重力の測定、また多数の電気測定機器を発明。(1847〜1908)

エア‐バス【airbus】

大量輸送のための、近中距離用・広胴型ジェット旅客機。

エア‐バッグ【air bag】

自動車が衝突した際、自動的にふくらみ、運転者などを衝撃から守る緩衝用の空気袋。

エアハルト【Ludwig Erhard】

ドイツの政治家。アデナウアー首相のもとで西ドイツの経済相・副首相を歴任、1963〜66年首相。経済復興に尽力。(1897〜1977)

エア‐ハンマー【air hammer】

(→)空気ハンマー。

エア‐ピストル【air pistol】

圧縮空気や圧縮ガスで弾を発射する拳銃。また、それを使って行う射撃競技。

エア‐フィールド【airfield】

飛行場。

エア‐フィルター【air filter】

空気中の粉塵などを取り除くための濾過装置。空気濾過器。

エア‐ブラシ【airbrush】

圧縮空気で塗料や絵具などを吹きつける方法。また、その器具。

エア‐プランツ【air plants】

パイナップル科ティランジア属植物の一群の園芸上の総称。チリなど南アメリカの乾燥地帯の原産。表皮は固く、空中の水分だけで長期間生存でき、植えずに机上などで観賞できる。

エア‐ブリージング‐エンジン【air-breathing engine】

燃料の燃焼のために空気を取り込むことが必要なエンジン。

エア‐ブレーキ【air brake】

圧縮空気を利用して作動するブレーキ。また、空気抵抗を利用して減速する装置。空気制動機。

エア‐ポート【airport】

空港。本来、税関のあるものをいう。

エア‐ホール【air hole】

風穴。換気口。

エア‐ポケット【air pocket】

飛行中の飛行機が下降気流などの原因で急激に下降する場所。→乱気流

エア‐ホステス【air hostess】

スチュワーデスの旧称。

エア‐ポンプ【air pump】

(→)空気ポンプに同じ。

エア‐マット

(和製語air mat)中に空気を入れ膨らませて用いるマット。

エア‐メール【airmail】

航空郵便。航空便。

エア‐ライフル【air rifle】

空気銃。

エア‐ライン【airline】

定期航空路線。定期航空運送事業者。

エアリアル【aerial】

フリー‐スタイル‐スキーの一種目。ジャンプ台から飛び出し、空中演技を競う。

エア‐リード【air reed】

管楽器で、演奏者が送る空気そのものが振動を起こすもの。フルート・リコーダー・尺八など。ノンリード。

エアレーション【aeration】

(→)曝気。

エアログラム【aerogram(me)】

(→)航空書簡に同じ。

エアロゾル【aerosol】

気体中に微細な固体または液体の粒子が浮遊している分散系。噴霧器から出る霧状物や煙霧の類。煙霧質。エーロゾル。

エア‐ロック【air lock】

気圧の異なる所に出入りするための装置または小空間。橋梁基礎工事やトンネル工事で水の浸入を防ぐための圧搾空気のかかった作業室や宇宙船などで用いられる。気密室。気閘きこう。

エアロビクス【aerobics】

ジョギング・水泳・サイクリング・ダンスなどの、持続的に酸素を摂取しながら行う運動の総称。特に、ダンスをいう。心臓と血管の強化を目的とする。有酸素運動。エアロビ。

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ

物合ものあわせの一種。左右に組を分け、判者を立て、おのおの絵や絵に和歌を添えたものを出しあって優劣を競う。平安時代、貴族の間で行われた。

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥

絵を描いた行灯。祭や縁日に社寺や町家に飾る。

えい【酔ひ】ヱヒ

①酔ようこと。よい。酩酊。紫式部日記「戯れきこえ給ふも、こよなき御―のまぎれなり」

②ある物事に心をうばわれて正気を失ったような状態。正治百首「さとり得ぬ浮世の―のさめぬ身に」

えい【鱏・鱝・海鷂魚】エヒ

エイ目の軟骨魚の総称。体は平たく、鰓孔は腹面に開く。

アカエイ

提供:東京動物園協会

エア‐カーゴ【air cargo】

空輸する貨物。

エア‐カーテン【air curtain】

断熱や防塵のため、建物の開口部に、外気を遮断するように空気の流れをつくる装置。エア‐ドア。

エア‐ガール

(和製語air girl)スチュワーデスの旧称。

エア‐ガン【air gun】

空気銃。

エア‐クッション【air cushion】

①空気ぶとん。空気枕。

②空気を利用した緩衝装置。空気ばね。

エア‐クリーナー【air cleaner】

空気清浄器。

エア‐コン

「エア‐コンディショナー」「エア‐コンディショニング」の略。

エア‐コンディショナー【air conditioner】

室内空気の温度・湿度を調節する装置。空気調節装置。エアコン。

エア‐コンディショニング【air conditioning】

室内の空気の温度・湿度・清浄度などの調節。空気調節。空気調和。空調。エアコン。

エア‐コンプレッサー【air compressor】

(→)空気圧縮機。

エア‐サスペンション【air suspension】

エア‐クッションを用いたサスペンション。

エア‐サンプラー【air sampler】

大気中の微粒子や微量ガスなどを採取する機器。

エア‐シップ【airship】

飛行船。

エアシャー【Ayrshire】

乳用牛の一品種。スコットランドのエアシャー地方の原産。強健で耐寒性強く、毛色は黄褐と白との斑。

エア‐シューター

(和製語air shooter)空気伝送管。

エア‐ステーション【air station】

税関設備のない飛行場。

エアゾール【aerosol】

①⇒エアロゾル。

②缶に入った液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるもの。医療・殺虫などに用いる。

エア‐ターミナル【air terminal】

飛行場などに設置され、航空旅客や航空貨物の取扱いをする建物。

エア‐タオル

(和製語air towel)温風を吹き出して、洗った手を乾かす装置。ハンド-ドライヤー。

エア‐チェック【air check】

ラジオやテレビ放送を受信し録音・録画すること。

エア‐ドーム【air dome】

内部の空気圧を外部の空気圧より高くして、気圧の差で膜製の屋根を支えた建築物。採光性がよく、全天候型の大規模な空間が得られる。

エアトン【William Edward Ayrton】

イギリスの電気工学者・物理学者。御雇い外国人として工部大学校で応用電気学を教授。重力の測定、また多数の電気測定機器を発明。(1847〜1908)

エア‐バス【airbus】

大量輸送のための、近中距離用・広胴型ジェット旅客機。

エア‐バッグ【air bag】

自動車が衝突した際、自動的にふくらみ、運転者などを衝撃から守る緩衝用の空気袋。

エアハルト【Ludwig Erhard】

ドイツの政治家。アデナウアー首相のもとで西ドイツの経済相・副首相を歴任、1963〜66年首相。経済復興に尽力。(1897〜1977)

エア‐ハンマー【air hammer】

(→)空気ハンマー。

エア‐ピストル【air pistol】

圧縮空気や圧縮ガスで弾を発射する拳銃。また、それを使って行う射撃競技。

エア‐フィールド【airfield】

飛行場。

エア‐フィルター【air filter】

空気中の粉塵などを取り除くための濾過装置。空気濾過器。

エア‐ブラシ【airbrush】

圧縮空気で塗料や絵具などを吹きつける方法。また、その器具。

エア‐プランツ【air plants】

パイナップル科ティランジア属植物の一群の園芸上の総称。チリなど南アメリカの乾燥地帯の原産。表皮は固く、空中の水分だけで長期間生存でき、植えずに机上などで観賞できる。

エア‐ブリージング‐エンジン【air-breathing engine】

燃料の燃焼のために空気を取り込むことが必要なエンジン。

エア‐ブレーキ【air brake】

圧縮空気を利用して作動するブレーキ。また、空気抵抗を利用して減速する装置。空気制動機。

エア‐ポート【airport】

空港。本来、税関のあるものをいう。

エア‐ホール【air hole】

風穴。換気口。

エア‐ポケット【air pocket】

飛行中の飛行機が下降気流などの原因で急激に下降する場所。→乱気流

エア‐ホステス【air hostess】

スチュワーデスの旧称。

エア‐ポンプ【air pump】

(→)空気ポンプに同じ。

エア‐マット

(和製語air mat)中に空気を入れ膨らませて用いるマット。

エア‐メール【airmail】

航空郵便。航空便。

エア‐ライフル【air rifle】

空気銃。

エア‐ライン【airline】

定期航空路線。定期航空運送事業者。

エアリアル【aerial】

フリー‐スタイル‐スキーの一種目。ジャンプ台から飛び出し、空中演技を競う。

エア‐リード【air reed】

管楽器で、演奏者が送る空気そのものが振動を起こすもの。フルート・リコーダー・尺八など。ノンリード。

エアレーション【aeration】

(→)曝気。

エアログラム【aerogram(me)】

(→)航空書簡に同じ。

エアロゾル【aerosol】

気体中に微細な固体または液体の粒子が浮遊している分散系。噴霧器から出る霧状物や煙霧の類。煙霧質。エーロゾル。

エア‐ロック【air lock】

気圧の異なる所に出入りするための装置または小空間。橋梁基礎工事やトンネル工事で水の浸入を防ぐための圧搾空気のかかった作業室や宇宙船などで用いられる。気密室。気閘きこう。

エアロビクス【aerobics】

ジョギング・水泳・サイクリング・ダンスなどの、持続的に酸素を摂取しながら行う運動の総称。特に、ダンスをいう。心臓と血管の強化を目的とする。有酸素運動。エアロビ。

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ

物合ものあわせの一種。左右に組を分け、判者を立て、おのおの絵や絵に和歌を添えたものを出しあって優劣を競う。平安時代、貴族の間で行われた。

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥

絵を描いた行灯。祭や縁日に社寺や町家に飾る。

えい【酔ひ】ヱヒ

①酔ようこと。よい。酩酊。紫式部日記「戯れきこえ給ふも、こよなき御―のまぎれなり」

②ある物事に心をうばわれて正気を失ったような状態。正治百首「さとり得ぬ浮世の―のさめぬ身に」

えい【鱏・鱝・海鷂魚】エヒ

エイ目の軟骨魚の総称。体は平たく、鰓孔は腹面に開く。

アカエイ

提供:東京動物園協会

シビレエイ

提供:東京動物園協会

シビレエイ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

えい【裛衣・裛被】エヒ

裛衣香えいこうの略。

えい【永】

①時間のながいこと。限りなく続くこと。とこしえ。

②永楽銭の略。

㋐年貢高・物価を永楽銭に換算した表示。「―1貫文」→永代えいだい→永高えいだか。

㋑銭ぜにの異称。

えい【英】

①花。花房。

②英吉利イギリスの略。

えい【栄】

①ほまれ。名誉。「―をになう」

②〔建〕家屋の軒。

えい【郢】

春秋戦国時代の楚国の都。今の湖北省荊州市江陵(荊州)の地。ただし、楚はどこへ都を移しても郢と称したという。

えい【営】

軍隊のとまる所。陣屋。

えい【詠・咏】

①声を長くひいてうたうこと。

②詩歌を作ること。また、作った詩歌。

③舞楽で、舞人が舞いながら詩歌を朗詠すること。また、その詩句。源氏物語紅葉賀「―などしたまへるは」

えい【裔】

すそ。すえ。血筋の末。子孫。

えい【影】

(呉音はヨウ)影像えいぞうの略。肖像画。絵姿。古今著聞集11「北面、下臈、御随身などの―を」

えい【叡】

天子の事柄に冠する尊敬語。「―覧」

えい【穎】

①イネ科植物の小穂の基部にある鱗片状の小片。内側から護穎・内穎・包穎(通常二つある)と言い、かつては包穎のみを指したこともあった。

②稲の穂先。律令制の田租は穎稲(稲の穂)で納める規定になっていた。

③錐きり・筆の穂先。

えい【衛】ヱイ

春秋時代、列国の一つ。周の武王の弟康叔を祖とする。今の河北省西南部から河南省北部にわたる地。初め朝歌(河南省)に都し、後しばしば遷都。君角の時、秦の始皇帝に滅ぼされた。( 〜前221)

えい【嬰】

(sharp)音楽で、音の高さを本位音より半音高くすることを示す語。↔変。→嬰記号

えい【翳】

さしは。きぬがさ。

えい【纓】

①冠の付属具。中世以降は羅や紗の縁に芯をつけ漆を塗って製し、冠の後に垂れる。立纓りゅうえい・垂纓・巻纓けんえい・細纓・縄纓なわえいなどの種類がある。もと巾子こじの根を締めた紐のあまりを、背後に垂れ下げたもののなごり。

纓

えい【裛衣・裛被】エヒ

裛衣香えいこうの略。

えい【永】

①時間のながいこと。限りなく続くこと。とこしえ。

②永楽銭の略。

㋐年貢高・物価を永楽銭に換算した表示。「―1貫文」→永代えいだい→永高えいだか。

㋑銭ぜにの異称。

えい【英】

①花。花房。

②英吉利イギリスの略。

えい【栄】

①ほまれ。名誉。「―をになう」

②〔建〕家屋の軒。

えい【郢】

春秋戦国時代の楚国の都。今の湖北省荊州市江陵(荊州)の地。ただし、楚はどこへ都を移しても郢と称したという。

えい【営】

軍隊のとまる所。陣屋。

えい【詠・咏】

①声を長くひいてうたうこと。

②詩歌を作ること。また、作った詩歌。

③舞楽で、舞人が舞いながら詩歌を朗詠すること。また、その詩句。源氏物語紅葉賀「―などしたまへるは」

えい【裔】

すそ。すえ。血筋の末。子孫。

えい【影】

(呉音はヨウ)影像えいぞうの略。肖像画。絵姿。古今著聞集11「北面、下臈、御随身などの―を」

えい【叡】

天子の事柄に冠する尊敬語。「―覧」

えい【穎】

①イネ科植物の小穂の基部にある鱗片状の小片。内側から護穎・内穎・包穎(通常二つある)と言い、かつては包穎のみを指したこともあった。

②稲の穂先。律令制の田租は穎稲(稲の穂)で納める規定になっていた。

③錐きり・筆の穂先。

えい【衛】ヱイ

春秋時代、列国の一つ。周の武王の弟康叔を祖とする。今の河北省西南部から河南省北部にわたる地。初め朝歌(河南省)に都し、後しばしば遷都。君角の時、秦の始皇帝に滅ぼされた。( 〜前221)

えい【嬰】

(sharp)音楽で、音の高さを本位音より半音高くすることを示す語。↔変。→嬰記号

えい【翳】

さしは。きぬがさ。

えい【纓】

①冠の付属具。中世以降は羅や紗の縁に芯をつけ漆を塗って製し、冠の後に垂れる。立纓りゅうえい・垂纓・巻纓けんえい・細纓・縄纓なわえいなどの種類がある。もと巾子こじの根を締めた紐のあまりを、背後に垂れ下げたもののなごり。

纓

垂纓

立纓

巻纓

細纓

縄纓

②冠が脱げないように顎の下で結ぶ紐。

え・い【良い・好い】

〔形〕

(「えし」の口語形)よい。狂言、貰聟「おう、したら―・いわ」

えい

〔感〕

①力をこめた時に発する掛け声。「―と投げ倒す」

②応答の声。宇治拾遺物語1「―といらへたりければ」

③呼びかけ、相手に念を押す時に発する声。狂言、末広がり「―、戻つたか」。源平盛衰記6「見参に入らずと言へ、―」

④感動したり、驚いたり、いらいらしたりした時に発する声。浄瑠璃、平家女護島「―、昔の世が世ならば斯る無念は聞くまいもの」。「―、どうにでもなれ」

⑤はやしことばとして用いる。淋敷座之慰「松は緑にて―、よはひは君がためしかな」

えい‐あずけ【永預】‥アヅケ

江戸時代の刑罰の一種。終身他家に預けて、帰ることを許さなかった。

えいあん‐もん【永安門】

平安京内裏の内郭十二門の一つ。内裏の南、承明門の西にある。右廂門。→内裏(図)

えい‐い【栄位】‥ヰ

名誉ある地位。立派な位。「―につく」

えい‐い【営為】‥ヰ

いとなみ。「人間の―」

えい‐い【鋭意】

(副詞的に用いることが多い)心をはげましつとめること。専心。「―努力する」

えい‐い【衛尉】ヱイヰ

中国の官名。秦・漢からの九卿の一つ。宮城防衛をつかさどった。宋代に廃止。

えい‐いき【塋域】‥ヰキ

はかば。墓地。兆域。

えい‐いん【影印】

書籍の文面を写真にとり製版・印刷すること。写真版。「―本」

えい‐う【嬰羽】

日本の音楽で、律と呂りょの七声の第7音。羽より1律(半音)高いので、この名がある。本来は律旋の音なので、呂旋の場合は「律嬰羽」とも。

えい‐えい【永永】

すえながくつづくさま。永久。浄瑠璃、津国女夫池「未来―うき目を見せん」

えい‐えい【営営】

①しきりに往来するさま。

②あくせくと働くさま。せっせと励むさま。「―として稼ぎためた財産」

えい‐えい【衛営】ヱイ‥

①まもりいとなむこと。

②草木が栄養を保って、冬を越すこと。

えい‐えい

〔感〕

①力を入れる時に発する声。また、呼びかけ、はげます時の掛け声。狂言、蝸牛「―やつとな」

②鬨ときの声。源平盛衰記18「―とぞ呼びたりける」

③笑う声。宇治拾遺物語5「―と笑ひて」

④近世の踊歌のはやしことば。徳和歌後万載集春「面箱めんばこのふたあけぼのの烏とび三番叟から春は―」

⑤承諾を表す語。はい。

⇒えいえい‐おう

⇒えいえい‐ごえ【えいえい声】

⇒えいえい‐とう

えいえい‐おう

〔感〕

気勢をあげる掛け声。鬨ときの声。狂言、米市「えいやあ、えいやあ、えいやあ。―」

⇒えい‐えい

えいえい‐ごえ【えいえい声】‥ゴヱ

「えいえい」という掛け声。えいごえ。平家物語9「―を忍びにして馬に力をつけて落す」

⇒えい‐えい

えいえい‐じてん【英英辞典】

英語の言葉の意味を英語で説明した辞典。

えいえい‐とう

〔感〕

大勢で気勢をあげる時の掛け声。

⇒えい‐えい

えいえん【永延】

(ヨウエンとも)平安中期、一条天皇朝の年号。寛和3年4月5日(987年5月5日)改元、永延3年8月8日(989年9月10日)永祚えいそに改元。

えい‐えん【永遠】‥ヱン

①始めもなく終りもなく果てしなくながく続くこと。永久。「―の生命」「―に変わらぬ友情」

②〔哲〕(eternity)

㋐生成消滅のない不変の存在、すなわち無時間的な存在の性格。

㋑数学の命題やイデアのように無時間的に妥当する真理の性格。

⇒えいえん‐かいき【永遠回帰】

⇒えいえん‐こうさい【永遠公債】

⇒えいえん‐せい【永遠性】

⇒えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥

(ewige Wiederkunft ドイツ)同じものが永遠に繰り返し生じること。目的も意味もない永遠の反復を積極的に引き受けるところに生の絶対的肯定を見るニーチェ哲学の根本をなす象徴的表現。永劫回帰。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥

定期に利子を払うだけで、一定期に償還する義務のない政府発行の公債。償還の義務はないが償還の権利が留保されたものもある。無期公債。利息公債。永久公債。↔有期公債。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥

時間を超越した性質。永久に存在する性質。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥

①永久に変わらない絶対的な真理。

②(ewige Wahrheit ドイツ)ライプニッツの用語。経験的事実にもとづく「事実の真理」(例えば自然法則)を否定しても、論理的には矛盾に陥らない。これに対して、否定すれば論理的矛盾が生ずるような、思考の必然性にもとづく真理(例えば数学や論理学の法則)をいう。理性の真理。永久真理。

⇒えい‐えん【永遠】

えい‐か【英貨】‥クワ

イギリスの貨幣。

えい‐か【詠歌】

①(エイガとも)詩歌をよみあげること。歌を作ること。また、その歌。謡曲、墨染桜「今の―のありがたさに、これまで現はれ参りたり」

②⇒ごえいか

えい‐か【穎果】‥クワ

痩果そうかの一つ。成熟後、護穎および内穎が乾燥し、種皮と合着して離れず1枚のようになり、中に1個の種子を含む。稲・麦などのようなイネ科植物の果実の類。穀果。→穎

穎果

垂纓

立纓

巻纓

細纓

縄纓

②冠が脱げないように顎の下で結ぶ紐。

え・い【良い・好い】

〔形〕

(「えし」の口語形)よい。狂言、貰聟「おう、したら―・いわ」

えい

〔感〕

①力をこめた時に発する掛け声。「―と投げ倒す」

②応答の声。宇治拾遺物語1「―といらへたりければ」

③呼びかけ、相手に念を押す時に発する声。狂言、末広がり「―、戻つたか」。源平盛衰記6「見参に入らずと言へ、―」

④感動したり、驚いたり、いらいらしたりした時に発する声。浄瑠璃、平家女護島「―、昔の世が世ならば斯る無念は聞くまいもの」。「―、どうにでもなれ」

⑤はやしことばとして用いる。淋敷座之慰「松は緑にて―、よはひは君がためしかな」

えい‐あずけ【永預】‥アヅケ

江戸時代の刑罰の一種。終身他家に預けて、帰ることを許さなかった。

えいあん‐もん【永安門】

平安京内裏の内郭十二門の一つ。内裏の南、承明門の西にある。右廂門。→内裏(図)

えい‐い【栄位】‥ヰ

名誉ある地位。立派な位。「―につく」

えい‐い【営為】‥ヰ

いとなみ。「人間の―」

えい‐い【鋭意】

(副詞的に用いることが多い)心をはげましつとめること。専心。「―努力する」

えい‐い【衛尉】ヱイヰ

中国の官名。秦・漢からの九卿の一つ。宮城防衛をつかさどった。宋代に廃止。

えい‐いき【塋域】‥ヰキ

はかば。墓地。兆域。

えい‐いん【影印】

書籍の文面を写真にとり製版・印刷すること。写真版。「―本」

えい‐う【嬰羽】

日本の音楽で、律と呂りょの七声の第7音。羽より1律(半音)高いので、この名がある。本来は律旋の音なので、呂旋の場合は「律嬰羽」とも。

えい‐えい【永永】

すえながくつづくさま。永久。浄瑠璃、津国女夫池「未来―うき目を見せん」

えい‐えい【営営】

①しきりに往来するさま。

②あくせくと働くさま。せっせと励むさま。「―として稼ぎためた財産」

えい‐えい【衛営】ヱイ‥

①まもりいとなむこと。

②草木が栄養を保って、冬を越すこと。

えい‐えい

〔感〕

①力を入れる時に発する声。また、呼びかけ、はげます時の掛け声。狂言、蝸牛「―やつとな」

②鬨ときの声。源平盛衰記18「―とぞ呼びたりける」

③笑う声。宇治拾遺物語5「―と笑ひて」

④近世の踊歌のはやしことば。徳和歌後万載集春「面箱めんばこのふたあけぼのの烏とび三番叟から春は―」

⑤承諾を表す語。はい。

⇒えいえい‐おう

⇒えいえい‐ごえ【えいえい声】

⇒えいえい‐とう

えいえい‐おう

〔感〕

気勢をあげる掛け声。鬨ときの声。狂言、米市「えいやあ、えいやあ、えいやあ。―」

⇒えい‐えい

えいえい‐ごえ【えいえい声】‥ゴヱ

「えいえい」という掛け声。えいごえ。平家物語9「―を忍びにして馬に力をつけて落す」

⇒えい‐えい

えいえい‐じてん【英英辞典】

英語の言葉の意味を英語で説明した辞典。

えいえい‐とう

〔感〕

大勢で気勢をあげる時の掛け声。

⇒えい‐えい

えいえん【永延】

(ヨウエンとも)平安中期、一条天皇朝の年号。寛和3年4月5日(987年5月5日)改元、永延3年8月8日(989年9月10日)永祚えいそに改元。

えい‐えん【永遠】‥ヱン

①始めもなく終りもなく果てしなくながく続くこと。永久。「―の生命」「―に変わらぬ友情」

②〔哲〕(eternity)

㋐生成消滅のない不変の存在、すなわち無時間的な存在の性格。

㋑数学の命題やイデアのように無時間的に妥当する真理の性格。

⇒えいえん‐かいき【永遠回帰】

⇒えいえん‐こうさい【永遠公債】

⇒えいえん‐せい【永遠性】

⇒えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥

(ewige Wiederkunft ドイツ)同じものが永遠に繰り返し生じること。目的も意味もない永遠の反復を積極的に引き受けるところに生の絶対的肯定を見るニーチェ哲学の根本をなす象徴的表現。永劫回帰。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥

定期に利子を払うだけで、一定期に償還する義務のない政府発行の公債。償還の義務はないが償還の権利が留保されたものもある。無期公債。利息公債。永久公債。↔有期公債。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥

時間を超越した性質。永久に存在する性質。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥

①永久に変わらない絶対的な真理。

②(ewige Wahrheit ドイツ)ライプニッツの用語。経験的事実にもとづく「事実の真理」(例えば自然法則)を否定しても、論理的には矛盾に陥らない。これに対して、否定すれば論理的矛盾が生ずるような、思考の必然性にもとづく真理(例えば数学や論理学の法則)をいう。理性の真理。永久真理。

⇒えい‐えん【永遠】

えい‐か【英貨】‥クワ

イギリスの貨幣。

えい‐か【詠歌】

①(エイガとも)詩歌をよみあげること。歌を作ること。また、その歌。謡曲、墨染桜「今の―のありがたさに、これまで現はれ参りたり」

②⇒ごえいか

えい‐か【穎果】‥クワ

痩果そうかの一つ。成熟後、護穎および内穎が乾燥し、種皮と合着して離れず1枚のようになり、中に1個の種子を含む。稲・麦などのようなイネ科植物の果実の類。穀果。→穎

穎果

えい‐が【映画】‥グワ

長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(1秒間15こま以上、普通は24こま)順次投影し、眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。画像の色により白黒・カラー、音声の有無によりトーキー・サイレントなどの区別がある。旧称、活動写真。シネマ。キネマ。

⇒えいが‐おんがく【映画音楽】

⇒えいが‐かん【映画館】

⇒えいが‐かんとく【映画監督】

⇒えいが‐げいじゅつ【映画芸術】

⇒えいが‐げき【映画劇】

⇒えいが‐さい【映画祭】

えい‐が【栄華・栄花】‥グワ

①世に時めき栄えること。伊勢物語「おほきおとどの―の盛りに」。「―を極める」

②清華せいがの別称。平家物語2「兼雅卿は―の人なり」

⇒えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】

えい‐が【詠歌】

⇒えいか

えい‐かい【詠懐】‥クワイ

心におもうところを詩歌によむこと。また、その詩歌。

えい‐がい【営外】‥グワイ

兵営の外。

えい‐がい【嬰孩】

あかご。みどりご。嬰児。

えいがいしょうらん【瀛涯勝覧】

(「瀛」は大海の意)明初、鄭和の南海遠征に随行した馬歓の旅行見聞記。1巻。15世紀半ばに成る。南アジア各地の歴史・地理・風俗・物産などを記す。

えいがいってい【詠歌一体】

歌論書。藤原為家著。1巻。1270年(文永7)頃成立か。詠歌修行心得、和歌の本質的考察を示し、平淡美を主張した。「制の詞」も見える。八雲口伝。

えいが‐おんがく【映画音楽】‥グワ‥

映画に使用する音楽。

⇒えい‐が【映画】

えいか‐がくは【永嘉学派】

南宋儒学の一派。道学とは別に、実用・経世済民の学を主張した。薛季宣せつきせん・馬伯熊ばはくゆうに起こり、陳傅良ちんふりょう・葉適によって大成。日本で伊藤仁斎の古学派がその影響をうけたという。

えいが‐かん【映画館】‥グワクワン

映画を上映して観客にみせる常設の場所。映画劇場。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐かんとく【映画監督】‥グワ‥

映画製作の際に、演技その他を監督し、映画作品に統一を与える人。

⇒えい‐が【映画】

えい‐かく【鋭角】

直角より小さい角。↔鈍角。

⇒えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】

えい‐がく【英学】

①英語による学問。蘭学・南蛮学などに対していう。

②英語・英文学、またはイギリスに関する学問。

えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】‥カク‥

三つの角がそれぞれ鋭角である三角形。↔鈍角三角形

⇒えい‐かく【鋭角】

えいが‐げいじゅつ【映画芸術】‥グワ‥

映画を、実用性や娯楽性の面からでなく、その表現の芸術性を重視していう語。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐げき【映画劇】‥グワ‥

物語にしくんだ映画。舞台劇に対していう。劇映画。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐さい【映画祭】‥グワ‥

多くの映画を上映する祭典。優秀作品の選考会を兼ねるものもあり、国際的なものではカンヌ映画祭・ヴェネツィア映画祭が有名。

⇒えい‐が【映画】

えいがたいがいしょう【詠歌大概抄】‥セウ

注釈書。細川幽斎著。2巻。1586年(天正14)に成る。「詠歌之大概」を三条西実枝さねきが講義した聞書に「秀歌之体大略」の注釈を添えた書。

えいがのたいがい【詠歌之大概】

歌論書。藤原定家著。1巻。和歌に対する概括的見解を漢文で記したもの。定家の歌論書中最も重んぜられた。通常「秀歌之体大略」を付す。

えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】‥グワ‥

栄華の永続しないことを夢にたとえていう語。

⇒えい‐が【栄華・栄花】

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】

中国の永嘉(307〜313)年間、匈奴の劉淵が自立、その子劉聡が洛陽・長安を陥れて西晋を滅ぼした乱。五胡十六国時代の幕をあけた。

えいがものがたり【栄花物語・栄華物語】‥グワ‥

歴史物語。40巻。藤原道長の栄華を主とし、仮名文で編年体に記す。正編30巻は赤染衛門編とする説が有力で、宇多・醍醐天皇の代に筆を起こし、道長の死の翌年に至る。続編は堀河天皇の代、寛治6年(1092)2月に至る。前後15代200年。巻々に物語らしく題名をつける。世継よつぎ物語。

→文献資料[栄花物語]

えいか‐もん【永嘉門】

平安京大内裏の朝堂院二十五門の一つ。南面の門で、応天門の西にある。右廂門。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安中期、円融・花山天皇朝の年号。天元6年4月15日(983年5月29日)改元、永観3年4月27日(985年5月19日)寛和に改元。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安後期の三論宗の僧。諸宗を兼学し、1100年(康和2)より3年間は東大寺の別当。また、称名念仏による浄土教の普及に努める。主著「往生拾因」。(1033〜1111)

⇒えいかん‐どう【永観堂】

えい‐かん【栄冠】‥クワン

輝かしい勝利・成功などのしるしとして与えられるかんむり。転じて、栄誉。「優勝の―を獲得する」

えい‐かん【叡感】

天子が感嘆なさること。天子のおほめ。保元物語「御方に参候の条、もつとも―甚し」

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ

京都市左京区にある浄土宗西山禅林寺派の総本山。正称は禅林寺。855年(斉衡2)空海の弟子真紹の開創。11世紀末永観が入山して念仏の道場とした。本尊は見返り阿弥陀如来。桜・紅葉の名所。

⇒えいかん【永観】

えいかん‐ぶし【永閑節】

古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、虎屋源太夫門下の虎屋永閑が江戸で語った。曲節の一部が地歌に伝わる。

えいき【永喜】

私年号の一つ。→私年号(表)

えいき【永機】

幕末・明治の俳人。別号は老鼠堂・其角堂・善哉庵・阿心庵。父6世其角堂鼠肝の後を承けて7世其角堂を継ぎ、其角堂を上野不忍しのばず弁天境内から向島三囲みめぐり神社境内に移す。(1823〜1904)

えい‐き【英気】

①秀でた才気。すぐれた気性。

②活動する気力。元気。「―を養う」

えい‐き【盈虧】

(→)盈虚えいきょに同じ。

えい‐き【鋭気】

するどい気性、気勢。

えい‐ぎ【影戯】

中国で、影絵かげえ芝居。また、俗に映画の称。

えい‐きごう【嬰記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音上げる記号「♯」。シャープ。↔変記号。→調号(表)

えい‐きゅう【永久】‥キウ

いつまでも変わらずに続くこと。ながく久しいこと。長くつづくこと。永遠。曾我物語3「位を―にたもち給ふと」。「―に平和を守る」「―保存」「―運動」

⇒えいきゅう‐きかん【永久機関】

⇒えいきゅう‐きたい【永久気体】

⇒えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】

⇒えいきゅう‐けつばん【永久欠番】

⇒えいきゅう‐こうさい【永久公債】

⇒えいきゅう‐こうすい【永久硬水】

⇒えいきゅう‐こさく【永久小作】

⇒えいきゅう‐し【永久歯】

⇒えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】

⇒えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】

⇒えいきゅう‐とうど【永久凍土】

⇒えいきゅう‐ひずみ【永久歪】

⇒えいきゅう‐ほう【永久法】

えいきゅう【永久】‥キウ

(ヨウキュウとも)平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天永4年7月13日(1113年8月25日)改元、永久6年4月3日(1118年4月25日)元永に改元。

⇒えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】

えいきゅう【瑛九】‥キウ

画家・版画家。本名、杉田秀夫。宮崎県生れ。シュールレアリスム風の作品で注目を集め、1951年デモクラート美術協会を結成。(1911〜1960)

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン

〔理〕第1種と第2種がある。第1種は外からエネルギーをもらわずに、いくらでも仕事をすることができる装置。第2種は、ただ一つの熱源から熱をとり、これを全部仕事に変えて他に何の変化も残さず周期的にはたらく装置。両機関とも経験上不可能とわかり、第1種永久機関は熱力学第1法則(エネルギー保存則)、第2種永久機関は熱力学第2法則(エントロピー増大則)の基礎となった。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥

19世紀の半ば頃、水素・酸素・窒素などを、液化不可能と考えて言った語。その後、臨界温度以下で圧力を加えることにより、すべての気体は液化できることが明らかにされた。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥

(→)永世中立に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥

プロ野球などで、在籍した選手の功労を記念して、その背番号を選手退団後永久に使用しないこと。また、その背番号。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥

(→)永遠公債に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥

カルシウムやマグネシウムの硫酸塩などを含む硬水で、煮沸しても軟水にならないもの。↔一時硬水。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥

(→)永小作えいこさくに同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥

乳歯がぬけた後に生える歯。人間では上下32本あり、一生はえ変わらない。ただし、大臼歯は初めから永久歯として生える。

永久歯(上顎)

えい‐が【映画】‥グワ

長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(1秒間15こま以上、普通は24こま)順次投影し、眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。画像の色により白黒・カラー、音声の有無によりトーキー・サイレントなどの区別がある。旧称、活動写真。シネマ。キネマ。

⇒えいが‐おんがく【映画音楽】

⇒えいが‐かん【映画館】

⇒えいが‐かんとく【映画監督】

⇒えいが‐げいじゅつ【映画芸術】

⇒えいが‐げき【映画劇】

⇒えいが‐さい【映画祭】

えい‐が【栄華・栄花】‥グワ

①世に時めき栄えること。伊勢物語「おほきおとどの―の盛りに」。「―を極める」

②清華せいがの別称。平家物語2「兼雅卿は―の人なり」

⇒えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】

えい‐が【詠歌】

⇒えいか

えい‐かい【詠懐】‥クワイ

心におもうところを詩歌によむこと。また、その詩歌。

えい‐がい【営外】‥グワイ

兵営の外。

えい‐がい【嬰孩】

あかご。みどりご。嬰児。

えいがいしょうらん【瀛涯勝覧】

(「瀛」は大海の意)明初、鄭和の南海遠征に随行した馬歓の旅行見聞記。1巻。15世紀半ばに成る。南アジア各地の歴史・地理・風俗・物産などを記す。

えいがいってい【詠歌一体】

歌論書。藤原為家著。1巻。1270年(文永7)頃成立か。詠歌修行心得、和歌の本質的考察を示し、平淡美を主張した。「制の詞」も見える。八雲口伝。

えいが‐おんがく【映画音楽】‥グワ‥

映画に使用する音楽。

⇒えい‐が【映画】

えいか‐がくは【永嘉学派】

南宋儒学の一派。道学とは別に、実用・経世済民の学を主張した。薛季宣せつきせん・馬伯熊ばはくゆうに起こり、陳傅良ちんふりょう・葉適によって大成。日本で伊藤仁斎の古学派がその影響をうけたという。

えいが‐かん【映画館】‥グワクワン

映画を上映して観客にみせる常設の場所。映画劇場。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐かんとく【映画監督】‥グワ‥

映画製作の際に、演技その他を監督し、映画作品に統一を与える人。

⇒えい‐が【映画】

えい‐かく【鋭角】

直角より小さい角。↔鈍角。

⇒えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】

えい‐がく【英学】

①英語による学問。蘭学・南蛮学などに対していう。

②英語・英文学、またはイギリスに関する学問。

えいかく‐さんかっけい【鋭角三角形】‥カク‥

三つの角がそれぞれ鋭角である三角形。↔鈍角三角形

⇒えい‐かく【鋭角】

えいが‐げいじゅつ【映画芸術】‥グワ‥

映画を、実用性や娯楽性の面からでなく、その表現の芸術性を重視していう語。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐げき【映画劇】‥グワ‥

物語にしくんだ映画。舞台劇に対していう。劇映画。

⇒えい‐が【映画】

えいが‐さい【映画祭】‥グワ‥

多くの映画を上映する祭典。優秀作品の選考会を兼ねるものもあり、国際的なものではカンヌ映画祭・ヴェネツィア映画祭が有名。

⇒えい‐が【映画】

えいがたいがいしょう【詠歌大概抄】‥セウ

注釈書。細川幽斎著。2巻。1586年(天正14)に成る。「詠歌之大概」を三条西実枝さねきが講義した聞書に「秀歌之体大略」の注釈を添えた書。

えいがのたいがい【詠歌之大概】

歌論書。藤原定家著。1巻。和歌に対する概括的見解を漢文で記したもの。定家の歌論書中最も重んぜられた。通常「秀歌之体大略」を付す。

えいが‐の‐ゆめ【栄華の夢】‥グワ‥

栄華の永続しないことを夢にたとえていう語。

⇒えい‐が【栄華・栄花】

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】

中国の永嘉(307〜313)年間、匈奴の劉淵が自立、その子劉聡が洛陽・長安を陥れて西晋を滅ぼした乱。五胡十六国時代の幕をあけた。

えいがものがたり【栄花物語・栄華物語】‥グワ‥

歴史物語。40巻。藤原道長の栄華を主とし、仮名文で編年体に記す。正編30巻は赤染衛門編とする説が有力で、宇多・醍醐天皇の代に筆を起こし、道長の死の翌年に至る。続編は堀河天皇の代、寛治6年(1092)2月に至る。前後15代200年。巻々に物語らしく題名をつける。世継よつぎ物語。

→文献資料[栄花物語]

えいか‐もん【永嘉門】

平安京大内裏の朝堂院二十五門の一つ。南面の門で、応天門の西にある。右廂門。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安中期、円融・花山天皇朝の年号。天元6年4月15日(983年5月29日)改元、永観3年4月27日(985年5月19日)寛和に改元。

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安後期の三論宗の僧。諸宗を兼学し、1100年(康和2)より3年間は東大寺の別当。また、称名念仏による浄土教の普及に努める。主著「往生拾因」。(1033〜1111)

⇒えいかん‐どう【永観堂】

えい‐かん【栄冠】‥クワン

輝かしい勝利・成功などのしるしとして与えられるかんむり。転じて、栄誉。「優勝の―を獲得する」

えい‐かん【叡感】

天子が感嘆なさること。天子のおほめ。保元物語「御方に参候の条、もつとも―甚し」

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ

京都市左京区にある浄土宗西山禅林寺派の総本山。正称は禅林寺。855年(斉衡2)空海の弟子真紹の開創。11世紀末永観が入山して念仏の道場とした。本尊は見返り阿弥陀如来。桜・紅葉の名所。

⇒えいかん【永観】

えいかん‐ぶし【永閑節】

古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、虎屋源太夫門下の虎屋永閑が江戸で語った。曲節の一部が地歌に伝わる。

えいき【永喜】

私年号の一つ。→私年号(表)

えいき【永機】

幕末・明治の俳人。別号は老鼠堂・其角堂・善哉庵・阿心庵。父6世其角堂鼠肝の後を承けて7世其角堂を継ぎ、其角堂を上野不忍しのばず弁天境内から向島三囲みめぐり神社境内に移す。(1823〜1904)

えい‐き【英気】

①秀でた才気。すぐれた気性。

②活動する気力。元気。「―を養う」

えい‐き【盈虧】

(→)盈虚えいきょに同じ。

えい‐き【鋭気】

するどい気性、気勢。

えい‐ぎ【影戯】

中国で、影絵かげえ芝居。また、俗に映画の称。

えい‐きごう【嬰記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音上げる記号「♯」。シャープ。↔変記号。→調号(表)

えい‐きゅう【永久】‥キウ

いつまでも変わらずに続くこと。ながく久しいこと。長くつづくこと。永遠。曾我物語3「位を―にたもち給ふと」。「―に平和を守る」「―保存」「―運動」

⇒えいきゅう‐きかん【永久機関】

⇒えいきゅう‐きたい【永久気体】

⇒えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】

⇒えいきゅう‐けつばん【永久欠番】

⇒えいきゅう‐こうさい【永久公債】

⇒えいきゅう‐こうすい【永久硬水】

⇒えいきゅう‐こさく【永久小作】

⇒えいきゅう‐し【永久歯】

⇒えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】

⇒えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】

⇒えいきゅう‐とうど【永久凍土】

⇒えいきゅう‐ひずみ【永久歪】

⇒えいきゅう‐ほう【永久法】

えいきゅう【永久】‥キウ

(ヨウキュウとも)平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天永4年7月13日(1113年8月25日)改元、永久6年4月3日(1118年4月25日)元永に改元。

⇒えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】

えいきゅう【瑛九】‥キウ

画家・版画家。本名、杉田秀夫。宮崎県生れ。シュールレアリスム風の作品で注目を集め、1951年デモクラート美術協会を結成。(1911〜1960)

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン

〔理〕第1種と第2種がある。第1種は外からエネルギーをもらわずに、いくらでも仕事をすることができる装置。第2種は、ただ一つの熱源から熱をとり、これを全部仕事に変えて他に何の変化も残さず周期的にはたらく装置。両機関とも経験上不可能とわかり、第1種永久機関は熱力学第1法則(エネルギー保存則)、第2種永久機関は熱力学第2法則(エントロピー増大則)の基礎となった。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥

19世紀の半ば頃、水素・酸素・窒素などを、液化不可能と考えて言った語。その後、臨界温度以下で圧力を加えることにより、すべての気体は液化できることが明らかにされた。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥

(→)永世中立に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥

プロ野球などで、在籍した選手の功労を記念して、その背番号を選手退団後永久に使用しないこと。また、その背番号。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥

(→)永遠公債に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥

カルシウムやマグネシウムの硫酸塩などを含む硬水で、煮沸しても軟水にならないもの。↔一時硬水。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥

(→)永小作えいこさくに同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥

乳歯がぬけた後に生える歯。人間では上下32本あり、一生はえ変わらない。ただし、大臼歯は初めから永久歯として生える。

永久歯(上顎)

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥

大きな磁化を受け、その磁気力をいつまでも保つ磁石。KS鋼・OP磁石・フェライト・アルニコなどが使われる。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥

永久に据え置かれる、すべての公職選挙を通じての唯一の名簿。1年据置きの名簿にかえて1966年より採用。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥

数年以上にわたって夏季も0度以下で凍結している土または岩。ほぼ50度より高緯度に分布。ふつう数十メートルの厚さだが、厚いものは1000メートルを超える。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ

物体に外力を加えて変形させる場合、応力の大きさがある値以上になったときに、外力を除いた後も残る変形。塑性ひずみ。残留ひずみ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥

歌集。永久4年(1116)12月20日結集。作者は源顕仲・藤原仲実・源俊頼・源忠房・源兼昌・皇后宮女房常陸(肥後)・六条院女房大進。永久4年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。

⇒えいきゅう【永久】

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ

キリスト教で、神の摂理を指し、あらゆる法の頂点をなす。→神法

⇒えい‐きゅう【永久】

えい‐きょ【盈虚】

月の満ち欠け。転じて、栄えることと衰えること。盈虧えいき。

えいきょう【永享】‥キヤウ

(エイコウとも)[後漢書]室町時代、後花園天皇朝の年号。正長2年9月5日(1429年10月3日)改元、永享13年2月17日(1441年3月10日)嘉吉に改元。

⇒えいきょう‐の‐らん【永享の乱】

えい‐きょう【英京】‥キヤウ

イギリスの首都ロンドン。

えい‐きょう【影響】‥キヤウ

[書経大禹謨](影が形に従い、響が音に応ずるの意から)他に作用が及んで、反応・変化があらわれること。また、その反応・変化。「政局に―を及ぼす」「日程には―しない」

⇒えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】

⇒えいきょう‐りょく【影響力】

えい‐ぎょう【営業】‥ゲフ

①営利を目的として事業をいとなむこと、また、そのいとなみ。商業上の事業。商売。「午後7時まで―する」

②〔法〕営利行為を反復かつ継続的に行うこと。また、個人商人が営業活動のために保有する財産を一括して営業ということがある。

⇒えいぎょう‐あんない【営業案内】

⇒えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】

⇒えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】

⇒えいぎょう‐キロ【営業キロ】

⇒えいぎょう‐けいさつ【営業警察】

⇒えいぎょう‐けん【営業権】

⇒えいぎょう‐ざいさん【営業財産】

⇒えいぎょう‐しち【営業質】

⇒えいぎょう‐しゃ【営業車】

⇒えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】

⇒えいぎょう‐しょ【営業所】

⇒えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】

⇒えいぎょう‐しょとく【営業所得】

⇒えいぎょう‐しんたく【営業信託】

⇒えいぎょう‐ぜい【営業税】

⇒えいぎょう‐だい【営業台】

⇒えいぎょう‐ていし【営業停止】

⇒えいぎょう‐ねんど【営業年度】

⇒えいぎょう‐ひ【営業費】

⇒えいぎょう‐び【営業日】

⇒えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】

⇒えいぎょう‐ひよう【営業費用】

⇒えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】

⇒えいぎょう‐ほけん【営業保険】

⇒えいぎょう‐りえき【営業利益】

えいぎょう‐あんない【営業案内】‥ゲフ‥

営業の状況および商品・業務などを解説した文書。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】‥ゲフグワイシウ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する収益。営業収益から金融上の収益を区別するための商法上の収益区分。受取利息・受取配当金・有価証券売却益・雑収入など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】‥ゲフグワイ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する費用。営業費から金融上の費用を区別するための商法上の費用区分。支払利息・割引料・社債利息・有価証券売却損・雑支出など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐キロ【営業キロ】‥ゲフ‥

鉄道・自動車路線などにおける営業区間の長さをキロメートルで表したもの。運賃・料金の算定や統計の基礎となる。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けいさつ【営業警察】‥ゲフ‥

社会一般の公安保持、衛生や風俗取締りなどのため、営業に加えられる警察作用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けん【営業権】‥ゲフ‥

営業をする権利。企業の伝統や社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値。暖簾のれん。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ざいさん【営業財産】‥ゲフ‥

特定の営業のために存する組織的財産。商品・金銭・店舗・債権・得意先関係など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥

〔哲〕ガーダマーの用語。哲学的解釈学の中心概念。過去のテキストを解釈するとき、過去の歴史や伝統が現在に働きかけるとともに、現在の問題意識が過去に働きかけるという理解の力動的な相互作用を指す。作用影響史。作用史。

⇒えい‐きょう【影響】

えいぎょう‐しち【営業質】‥ゲフ‥

①営業財産を全体として担保の目的に供する制度。フランスで発達した。質とはいうが、占有を移転しないで営業は継続する。登録質。

②営業としてなされる質の引取り。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しゃ【営業車】‥ゲフ‥

営業活動に使用するための自動車。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】‥ゲフ‥クワン

原材料等の仕入れ、製品・用役の生産および販売、代金の回収という、企業活動における反復的な一連の過程。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょ【営業所】‥ゲフ‥

営業の本拠。営業上の活動を行う一定の場所。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】‥ゲフジヤウ‥

営業財産を中心とする組織体としての営業を契約により他人に移転すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょとく【営業所得】‥ゲフ‥

営業によって生ずる所得。所得税法では、事業所得のうち、農業所得、医者・弁護士・税理士などその他の事業所得を除いたものをいう。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しんたく【営業信託】‥ゲフ‥

信託の引受けが営業としてなされる場合の信託。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ぜい【営業税】‥ゲフ‥

営業の収益に対して課する税。もと国税であったが、1947年都道府県税となり、48年の地方税法改正で事業税と改められた。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐だい【営業台】‥ゲフ‥

銀行などで、係員と顧客との間に設けて、応対を行う台。カウンター。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ていし【営業停止】‥ゲフ‥

営業者が取締規定に違反した場合に、行政処分によって、一定の期間内営業を停止すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥

北魏・隋・唐などの均田法で世襲を許された田。官人永業田と農民のそれとがあり、後者は丁男に20畝。世業田。

えいぎょう‐ねんど【営業年度】‥ゲフ‥

企業などが営業の収支・損益の決算をなすために設けた期間。通常1年を1期とする。事業年度。→会計年度。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥

鎌倉公方足利持氏が将軍職を望んで室町幕府に叛逆を謀った事件。これを諫めた上杉憲実をも除こうとし、永享11年(1439)将軍義教によって討伐され、持氏は自刃した。

⇒えいきょう【永享】

えいぎょう‐ひ【営業費】‥ゲフ‥

企業の営業活動から生ずる費用。狭義には販売費と一般管理費の総称。→営業費用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐び【営業日】‥ゲフ‥

企業や店舗が営業している日。またそれを数える単位。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】‥ゲフ‥

事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、秘密として管理されていて公然と知られていないもの。その不正取得・開示・使用等は不正競争防止法により禁じられている。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひよう【営業費用】‥ゲフ‥

企業の主たる営業活動から生じる費用。売上原価と営業費の総称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】‥ゲフ‥

事業報告の旧称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほけん【営業保険】‥ゲフ‥

保険を営業の目的とする組織。営業者が、保険料およびその運用益と保険金および経費との差額を営業所得とするもの。営利保険。↔相互保険。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐りえき【営業利益】‥ゲフ‥

会計上の利益概念の一つ。売上高から売上原価と販売費・一般管理費を差し引くことによって計算される。企業の主たる営業活動の成果を示す。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥

他に影響を及ぼすに足る権力や威厳。

⇒えい‐きょう【影響】

えい‐きょく【郢曲】

(楚の都、郢の人は歌がうまかったので、その歌う俗曲の意から)

①流行の謡い物。俗曲。

②平安後期、神楽・催馬楽さいばら・風俗歌ふぞくうた・朗詠(のち雑芸ぞうげい・今様を含む)などの総称。鎌倉時代には早歌そうかも含む。平家物語2「今様・朗詠うたい、風俗・催馬楽なんど、ありがたき―どもありけり」

③朗詠または早歌の別称。

えいきょくしょう【郢曲抄】‥セウ

楽書。1巻。神楽・催馬楽さいばら以下、今様・足柄・片下かたおろし・田歌などの謡い方、歌謡の由来などの雑記。平安末期成立か。別名は梁塵秘抄口伝集巻第11。

えい‐きん【英斤】

質量単位の[reference]

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥

大きな磁化を受け、その磁気力をいつまでも保つ磁石。KS鋼・OP磁石・フェライト・アルニコなどが使われる。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥

永久に据え置かれる、すべての公職選挙を通じての唯一の名簿。1年据置きの名簿にかえて1966年より採用。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥

数年以上にわたって夏季も0度以下で凍結している土または岩。ほぼ50度より高緯度に分布。ふつう数十メートルの厚さだが、厚いものは1000メートルを超える。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ

物体に外力を加えて変形させる場合、応力の大きさがある値以上になったときに、外力を除いた後も残る変形。塑性ひずみ。残留ひずみ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥

歌集。永久4年(1116)12月20日結集。作者は源顕仲・藤原仲実・源俊頼・源忠房・源兼昌・皇后宮女房常陸(肥後)・六条院女房大進。永久4年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。

⇒えいきゅう【永久】

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ

キリスト教で、神の摂理を指し、あらゆる法の頂点をなす。→神法

⇒えい‐きゅう【永久】

えい‐きょ【盈虚】

月の満ち欠け。転じて、栄えることと衰えること。盈虧えいき。

えいきょう【永享】‥キヤウ

(エイコウとも)[後漢書]室町時代、後花園天皇朝の年号。正長2年9月5日(1429年10月3日)改元、永享13年2月17日(1441年3月10日)嘉吉に改元。

⇒えいきょう‐の‐らん【永享の乱】

えい‐きょう【英京】‥キヤウ

イギリスの首都ロンドン。

えい‐きょう【影響】‥キヤウ

[書経大禹謨](影が形に従い、響が音に応ずるの意から)他に作用が及んで、反応・変化があらわれること。また、その反応・変化。「政局に―を及ぼす」「日程には―しない」

⇒えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】

⇒えいきょう‐りょく【影響力】

えい‐ぎょう【営業】‥ゲフ

①営利を目的として事業をいとなむこと、また、そのいとなみ。商業上の事業。商売。「午後7時まで―する」

②〔法〕営利行為を反復かつ継続的に行うこと。また、個人商人が営業活動のために保有する財産を一括して営業ということがある。

⇒えいぎょう‐あんない【営業案内】

⇒えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】

⇒えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】

⇒えいぎょう‐キロ【営業キロ】

⇒えいぎょう‐けいさつ【営業警察】

⇒えいぎょう‐けん【営業権】

⇒えいぎょう‐ざいさん【営業財産】

⇒えいぎょう‐しち【営業質】

⇒えいぎょう‐しゃ【営業車】

⇒えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】

⇒えいぎょう‐しょ【営業所】

⇒えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】

⇒えいぎょう‐しょとく【営業所得】

⇒えいぎょう‐しんたく【営業信託】

⇒えいぎょう‐ぜい【営業税】

⇒えいぎょう‐だい【営業台】

⇒えいぎょう‐ていし【営業停止】

⇒えいぎょう‐ねんど【営業年度】

⇒えいぎょう‐ひ【営業費】

⇒えいぎょう‐び【営業日】

⇒えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】

⇒えいぎょう‐ひよう【営業費用】

⇒えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】

⇒えいぎょう‐ほけん【営業保険】

⇒えいぎょう‐りえき【営業利益】

えいぎょう‐あんない【営業案内】‥ゲフ‥

営業の状況および商品・業務などを解説した文書。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐しゅうえき【営業外収益】‥ゲフグワイシウ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する収益。営業収益から金融上の収益を区別するための商法上の収益区分。受取利息・受取配当金・有価証券売却益・雑収入など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょうがい‐ひよう【営業外費用】‥ゲフグワイ‥

企業の主たる営業活動以外の源泉から経常的に発生する費用。営業費から金融上の費用を区別するための商法上の費用区分。支払利息・割引料・社債利息・有価証券売却損・雑支出など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐キロ【営業キロ】‥ゲフ‥

鉄道・自動車路線などにおける営業区間の長さをキロメートルで表したもの。運賃・料金の算定や統計の基礎となる。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けいさつ【営業警察】‥ゲフ‥

社会一般の公安保持、衛生や風俗取締りなどのため、営業に加えられる警察作用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐けん【営業権】‥ゲフ‥

営業をする権利。企業の伝統や社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値。暖簾のれん。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ざいさん【営業財産】‥ゲフ‥

特定の営業のために存する組織的財産。商品・金銭・店舗・債権・得意先関係など。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥

〔哲〕ガーダマーの用語。哲学的解釈学の中心概念。過去のテキストを解釈するとき、過去の歴史や伝統が現在に働きかけるとともに、現在の問題意識が過去に働きかけるという理解の力動的な相互作用を指す。作用影響史。作用史。

⇒えい‐きょう【影響】

えいぎょう‐しち【営業質】‥ゲフ‥

①営業財産を全体として担保の目的に供する制度。フランスで発達した。質とはいうが、占有を移転しないで営業は継続する。登録質。

②営業としてなされる質の引取り。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しゃ【営業車】‥ゲフ‥

営業活動に使用するための自動車。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じゅんかん【営業循環】‥ゲフ‥クワン

原材料等の仕入れ、製品・用役の生産および販売、代金の回収という、企業活動における反復的な一連の過程。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょ【営業所】‥ゲフ‥

営業の本拠。営業上の活動を行う一定の場所。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐じょうと【営業譲渡】‥ゲフジヤウ‥

営業財産を中心とする組織体としての営業を契約により他人に移転すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しょとく【営業所得】‥ゲフ‥

営業によって生ずる所得。所得税法では、事業所得のうち、農業所得、医者・弁護士・税理士などその他の事業所得を除いたものをいう。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐しんたく【営業信託】‥ゲフ‥

信託の引受けが営業としてなされる場合の信託。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ぜい【営業税】‥ゲフ‥

営業の収益に対して課する税。もと国税であったが、1947年都道府県税となり、48年の地方税法改正で事業税と改められた。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐だい【営業台】‥ゲフ‥

銀行などで、係員と顧客との間に設けて、応対を行う台。カウンター。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ていし【営業停止】‥ゲフ‥

営業者が取締規定に違反した場合に、行政処分によって、一定の期間内営業を停止すること。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥

北魏・隋・唐などの均田法で世襲を許された田。官人永業田と農民のそれとがあり、後者は丁男に20畝。世業田。

えいぎょう‐ねんど【営業年度】‥ゲフ‥

企業などが営業の収支・損益の決算をなすために設けた期間。通常1年を1期とする。事業年度。→会計年度。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥

鎌倉公方足利持氏が将軍職を望んで室町幕府に叛逆を謀った事件。これを諫めた上杉憲実をも除こうとし、永享11年(1439)将軍義教によって討伐され、持氏は自刃した。

⇒えいきょう【永享】

えいぎょう‐ひ【営業費】‥ゲフ‥

企業の営業活動から生ずる費用。狭義には販売費と一般管理費の総称。→営業費用。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐び【営業日】‥ゲフ‥

企業や店舗が営業している日。またそれを数える単位。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひみつ【営業秘密】‥ゲフ‥

事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、秘密として管理されていて公然と知られていないもの。その不正取得・開示・使用等は不正競争防止法により禁じられている。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ひよう【営業費用】‥ゲフ‥

企業の主たる営業活動から生じる費用。売上原価と営業費の総称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほうこくしょ【営業報告書】‥ゲフ‥

事業報告の旧称。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐ほけん【営業保険】‥ゲフ‥

保険を営業の目的とする組織。営業者が、保険料およびその運用益と保険金および経費との差額を営業所得とするもの。営利保険。↔相互保険。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいぎょう‐りえき【営業利益】‥ゲフ‥

会計上の利益概念の一つ。売上高から売上原価と販売費・一般管理費を差し引くことによって計算される。企業の主たる営業活動の成果を示す。

⇒えい‐ぎょう【営業】

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥

他に影響を及ぼすに足る権力や威厳。

⇒えい‐きょう【影響】

えい‐きょく【郢曲】

(楚の都、郢の人は歌がうまかったので、その歌う俗曲の意から)

①流行の謡い物。俗曲。

②平安後期、神楽・催馬楽さいばら・風俗歌ふぞくうた・朗詠(のち雑芸ぞうげい・今様を含む)などの総称。鎌倉時代には早歌そうかも含む。平家物語2「今様・朗詠うたい、風俗・催馬楽なんど、ありがたき―どもありけり」

③朗詠または早歌の別称。

えいきょくしょう【郢曲抄】‥セウ

楽書。1巻。神楽・催馬楽さいばら以下、今様・足柄・片下かたおろし・田歌などの謡い方、歌謡の由来などの雑記。平安末期成立か。別名は梁塵秘抄口伝集巻第11。

えい‐きん【英斤】

質量単位の[reference]広辞苑 ページ 2081 での【○運を天に任せる】単語。