複数辞典一括検索+![]()

![]()

○柄の無い所に柄をすげるえのないところにえをすげる🔗⭐🔉

○柄の無い所に柄をすげるえのないところにえをすげる

無理に理屈をつけ、または、口実を設ける。

⇒え【柄】

え‐の‐は【榎葉】

ヤマメの方言。アメノウオと混称される。

え‐のぼり【絵幟】ヱ‥

絵を書いたのぼり。5月5日、端午たんごの節句に立てる、鍾馗しょうきなどをかいたもの。浄瑠璃、女殺油地獄「余所よその―に影も隠れて」

えのみ‐てっぽう【榎の実鉄砲】‥パウ

竹筒の中に榎の実を詰めて、押しはじく玩具。竹鉄砲。

え‐の‐みや【埃宮】

神武天皇東征の際、行宮あんぐうが置かれたという地。多祁理宮たけりのみや。遺称地は広島県安芸あき郡府中町の総社趾・多家神社・松崎八幡趾の辺。

えのもと【榎本】

姓氏の一つ。

⇒えのもと‐きかく【榎本其角】

⇒えのもと‐けんいち【榎本健一】

⇒えのもと‐たけあき【榎本武揚】

えのもと‐きかく【榎本其角】

⇒たからいきかく(宝井其角)。

⇒えのもと【榎本】

えのもと‐けんいち【榎本健一】

喜劇俳優。東京生れ。愛称、エノケン。昭和初期より浅草で活躍、舞台と映画とで喜劇界に一世を風靡ふうび。当り役「法界坊」など。(1904〜1970)

榎本健一

撮影:田村 茂

⇒えのもと【榎本】

えのもと‐たけあき【榎本武揚】

政治家。通称、釜次郎。号、梁川。江戸生れの幕臣。長崎の海軍伝習所に学び、オランダに留学、帰国して海軍副総裁。戊辰戦争で、箱館五稜郭に拠って新政府軍に抗したが間もなく降伏。のち駐露公使としてロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ。諸大臣を歴任。子爵。(1836〜1908)

榎本武揚

提供:毎日新聞社

⇒えのもと【榎本】

えのもと‐たけあき【榎本武揚】

政治家。通称、釜次郎。号、梁川。江戸生れの幕臣。長崎の海軍伝習所に学び、オランダに留学、帰国して海軍副総裁。戊辰戦争で、箱館五稜郭に拠って新政府軍に抗したが間もなく降伏。のち駐露公使としてロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ。諸大臣を歴任。子爵。(1836〜1908)

榎本武揚

提供:毎日新聞社

⇒えのもと【榎本】

え‐の‐や【慧の矢】ヱ‥

密教で、慧(智慧)を矢にたとえていう語。→定じょうの弓

え‐ば【餌ば】ヱ‥

(「えばみ(餌食)」の略)(→)餌に同じ。天草本金句集「魚はその―を食んで」

え‐ば【絵羽】ヱ‥

①(→)絵羽羽織の略。

②(→)絵羽模様の略。

エバ【Eva ラテン】

(命の意)旧約聖書で、アダムの妻であり、人類最初の女性、母。カトリック教会では、聖母は教会の母として新しいエバとされる。イヴ。エヴァ。→アダム→エデン

エバー【ever】

「常に」の意。「―‐グリーン」

⇒エバー‐ホワイト【ever-white】

エバー‐ホワイト【ever-white】

過酸化水素水を用いた織物の漂白法。また、その処理をした綿布。商標名。

⇒エバー【ever】

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥

(→)絵羽羽織に同じ。

え‐はがき【絵葉書】ヱ‥

裏面に絵や写真のある郵便葉書。田山花袋、髪「宿屋から貰つた中禅寺湖の―を取り出して」。「記念の―」

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥

絵画を描く時に用いるはけ。

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥

絞り染の一種。衣服を仮仕立して大柄の文様をおき、その文様に従って絞り染めにしたもの。羽織・長襦袢ながじゅばんなどに応用。→絵羽縫

え‐はだ【絵肌】ヱ‥

絵の材質から受ける感じ。マチエール。

え‐はつ【衣鉢】

(エハチとも)

⇒いはつ

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ

縫目にまたがる文様を衣服に置く場合、縫目の部分で文様がくい違わないように、あらかじめ要所を縫い合わせて、文様の下絵を描きやすくするための仮仕立。

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥

肩から袖に続けて、または左右の身頃に続けて文様をあらわした女性用の羽織。文様は染織・刺繍をはじめ、かき絵風・押絵風のものなどがある。訪問の際などに用いる。えば。えばおり。

え‐ばみ【餌食み】ヱ‥

餌を食うこと。また、餌。西鶴置土産「これ金魚の―なるが」

エパミノンダス【Epaminōndas】

古代ギリシアのテーベの将軍・政治家。しばしばペロポネソスに侵入、スパルタに大打撃を加えたが、陣没。古来の戦法を改良して斜線陣法を創始。(前418頃〜前362)

エバ‐ミルク

(evaporated milkの略)濃縮した無糖の練乳。→コンデンス‐ミルク

え‐ば・む【餌食む】ヱ‥

〔自四〕

鳥や獣が餌を食う。浄瑠璃、伽羅先代萩「鳥獣の―・むのを羨しがる御言葉」

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ

和服で、縫目にまたがる大柄な文様。振袖・訪問着・羽織など盛装用。

え‐ばやし【江林】

語義未詳。入り江に近い林の意かともいう。万葉集7「―に宿る猪鹿ししやも」

えばら【江原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐そろく【江原素六】

えばら【荏原】

東京都品川区の一地区。もと東京市35区の一つ。

えばら【潁原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐たいぞう【潁原退蔵】

えばら‐そろく【江原素六】

教育家・政治家。江戸生れの幕臣。維新後静岡で教育に携わるとともに、キリスト教を伝道。のち代議士に当選、自由党・政友会の長老。(1842〜1922)

⇒えばら【江原】

えばら‐たいぞう【潁原退蔵】‥ザウ

国文学者。長崎県生れ。京大教授。江戸文学、殊に俳諧を研究。著「俳諧史の研究」「江戸文芸論考」「江戸時代語の研究」など。遺稿「江戸語辞典」。(1894〜1948)

⇒えばら【潁原】

え‐ば・る【威張る】

〔自五〕

イバルの転。

え‐はんきり【絵半切】ヱ‥

花鳥などの絵をうすく彩色して摺り出した半切紙。儀礼用の書簡などに用いる。

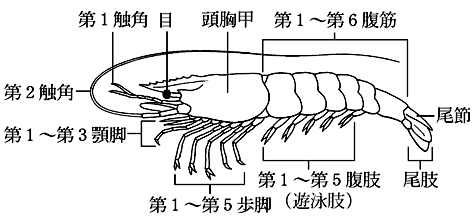

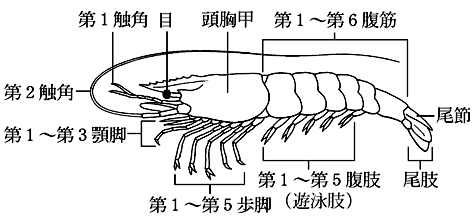

えび【海老・蝦】

①エビ目(十脚類)の甲殻類の一群(長尾類)の総称。約3000種が知られている。体は頭胸部と7節に分かれた腹部をもつ。腹部は長く伸び筋肉に富み、腹肢は一般によく発達して、クルマエビ・オトヒメエビ・コエビでは遊泳肢となる。一般に頭胸部の5対の歩脚のうちの1〜3対が鋏脚となる。クルマエビ類とサクラエビ類を除き、雌は産んだ卵を腹肢につけて腹部の下に抱き、孵化まで保護する。海・湖沼・川などの水域にすむ。食用として重要なものが多く、また長寿の象徴としてめでたい動物とされる。エビ目全体の総称として呼ぶ場合はヤドカリ類とカニ類も含む。海の翁。海の老。宇津保物語俊蔭「小さき子の深き雪を分けて、足手は―のやうにて、走り来るを見るに」。〈新撰字鏡9〉

えび

⇒えのもと【榎本】

え‐の‐や【慧の矢】ヱ‥

密教で、慧(智慧)を矢にたとえていう語。→定じょうの弓

え‐ば【餌ば】ヱ‥

(「えばみ(餌食)」の略)(→)餌に同じ。天草本金句集「魚はその―を食んで」

え‐ば【絵羽】ヱ‥

①(→)絵羽羽織の略。

②(→)絵羽模様の略。

エバ【Eva ラテン】

(命の意)旧約聖書で、アダムの妻であり、人類最初の女性、母。カトリック教会では、聖母は教会の母として新しいエバとされる。イヴ。エヴァ。→アダム→エデン

エバー【ever】

「常に」の意。「―‐グリーン」

⇒エバー‐ホワイト【ever-white】

エバー‐ホワイト【ever-white】

過酸化水素水を用いた織物の漂白法。また、その処理をした綿布。商標名。

⇒エバー【ever】

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥

(→)絵羽羽織に同じ。

え‐はがき【絵葉書】ヱ‥

裏面に絵や写真のある郵便葉書。田山花袋、髪「宿屋から貰つた中禅寺湖の―を取り出して」。「記念の―」

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥

絵画を描く時に用いるはけ。

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥

絞り染の一種。衣服を仮仕立して大柄の文様をおき、その文様に従って絞り染めにしたもの。羽織・長襦袢ながじゅばんなどに応用。→絵羽縫

え‐はだ【絵肌】ヱ‥

絵の材質から受ける感じ。マチエール。

え‐はつ【衣鉢】

(エハチとも)

⇒いはつ

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ

縫目にまたがる文様を衣服に置く場合、縫目の部分で文様がくい違わないように、あらかじめ要所を縫い合わせて、文様の下絵を描きやすくするための仮仕立。

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥

肩から袖に続けて、または左右の身頃に続けて文様をあらわした女性用の羽織。文様は染織・刺繍をはじめ、かき絵風・押絵風のものなどがある。訪問の際などに用いる。えば。えばおり。

え‐ばみ【餌食み】ヱ‥

餌を食うこと。また、餌。西鶴置土産「これ金魚の―なるが」

エパミノンダス【Epaminōndas】

古代ギリシアのテーベの将軍・政治家。しばしばペロポネソスに侵入、スパルタに大打撃を加えたが、陣没。古来の戦法を改良して斜線陣法を創始。(前418頃〜前362)

エバ‐ミルク

(evaporated milkの略)濃縮した無糖の練乳。→コンデンス‐ミルク

え‐ば・む【餌食む】ヱ‥

〔自四〕

鳥や獣が餌を食う。浄瑠璃、伽羅先代萩「鳥獣の―・むのを羨しがる御言葉」

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ

和服で、縫目にまたがる大柄な文様。振袖・訪問着・羽織など盛装用。

え‐ばやし【江林】

語義未詳。入り江に近い林の意かともいう。万葉集7「―に宿る猪鹿ししやも」

えばら【江原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐そろく【江原素六】

えばら【荏原】

東京都品川区の一地区。もと東京市35区の一つ。

えばら【潁原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐たいぞう【潁原退蔵】

えばら‐そろく【江原素六】

教育家・政治家。江戸生れの幕臣。維新後静岡で教育に携わるとともに、キリスト教を伝道。のち代議士に当選、自由党・政友会の長老。(1842〜1922)

⇒えばら【江原】

えばら‐たいぞう【潁原退蔵】‥ザウ

国文学者。長崎県生れ。京大教授。江戸文学、殊に俳諧を研究。著「俳諧史の研究」「江戸文芸論考」「江戸時代語の研究」など。遺稿「江戸語辞典」。(1894〜1948)

⇒えばら【潁原】

え‐ば・る【威張る】

〔自五〕

イバルの転。

え‐はんきり【絵半切】ヱ‥

花鳥などの絵をうすく彩色して摺り出した半切紙。儀礼用の書簡などに用いる。

えび【海老・蝦】

①エビ目(十脚類)の甲殻類の一群(長尾類)の総称。約3000種が知られている。体は頭胸部と7節に分かれた腹部をもつ。腹部は長く伸び筋肉に富み、腹肢は一般によく発達して、クルマエビ・オトヒメエビ・コエビでは遊泳肢となる。一般に頭胸部の5対の歩脚のうちの1〜3対が鋏脚となる。クルマエビ類とサクラエビ類を除き、雌は産んだ卵を腹肢につけて腹部の下に抱き、孵化まで保護する。海・湖沼・川などの水域にすむ。食用として重要なものが多く、また長寿の象徴としてめでたい動物とされる。エビ目全体の総称として呼ぶ場合はヤドカリ類とカニ類も含む。海の翁。海の老。宇津保物語俊蔭「小さき子の深き雪を分けて、足手は―のやうにて、走り来るを見るに」。〈新撰字鏡9〉

えび

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

えび【葡萄】

①ぶどう。エビカズラ・エビヅルの類。

②赤紫色。エビカズラの実の熟した色に似るからいう。

Munsell color system: 2.5R3/6

③織色の名。経たては赤、緯よこは薄紫。

④襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は縹はなだ。(桃華蘂葉)

えび【裛被】

⇒えい

えび‐あがり【海老上り】

器械体操で、鉄棒に下垂し、体をエビ状に曲げて空を蹴り、鉄棒の上に上がるもの。

えび‐いも【蝦芋】

京都市東寺付近特産のサトイモの一品種。小芋の形はエビに似て、軟らかく甘い。京都の名物料理「芋棒」ではこの芋を用いる。

えび‐いろ【葡萄色】

赤の濃い色。紫がかった赤色。→葡萄えび

Munsell color system: 2.5R3/6

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ

①尾の形がエビの尾に似た金魚。

②琵琶・三味線の棹さおの上端の、エビの尾のように反った所。三味線では天神てんじん・頭かしら、薩摩琵琶などでは海老尻ともいう。かいろうび。→三味線(図)

エピオルニス【Æpyornis ラテン】

絶滅した巨大な走鳥類の鳥。18世紀までマダガスカルに生存。高さ約3メートル、体重は約500キログラムとされ、飛翔力なく、卵は鳥類中最大で長径32センチメートル以上、容積は約9リットル。アラビアン‐ナイト中の大鳥ロックの起源ともいう。象鳥。隆鳥。

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥

絵模様のある日傘。〈[季]夏〉。「―をかなたの岸の草になげわたる小川よ春の水ぬるき」(晶子)

えび‐かずら【葡萄葛】‥カヅラ

①㋐ヤマブドウの古名。〈倭名類聚鈔20〉

㋑エビヅルの古名。〈本草和名〉

②かずら。かもじ。源氏物語初音「御髪みぐしなども…―してぞつくろひ給ふべき」

えび‐がた【海老型】

水泳の飛び込みや競泳のスタートで、空中で体を海老のように折り曲げる型。パイク。

えび‐がため【蝦固め】

レスリングの技の一つ。両腕で相手の首と片足を、蝦のように丸く固める。

えび‐がに【海老蟹】

ザリガニの別称。〈日葡辞書〉

えびがら‐すずめ【蝦殻天蛾】

スズメガ科のガ(蛾)。開張10センチメートル。腹部に赤と黒の縞模様があり、エビに似る。幼虫はヒルガオ科・マメ科植物の葉を食う。さなぎは土中にあって赤褐色。日本全土に分布。

エピキュリアン【epicurean】

(エピクロス主義者の意)快楽主義者。享楽主義者。→エピクロス

エピクテトス【Epiktētos ギリシア】

ストア派の哲学者。フリギアの人。初め奴隷、のちネロ帝に解放され、実践本位の哲学を説く。弟子編集の「語録」がある。(55頃〜135頃)

エピグラフ【epigraph】

①巻頭や章の初めに記す題句・引用句。題辞。

②碑文。銘文。

エピグラム【epigram】

警句。寸鉄詩。

エピクロス【Epikuros】

快楽主義を説いたギリシアの唯物論哲学者。アテナイに学園を開き、デモクリトスの流れをくむ原子論を基礎とする実践哲学を説いた。善とは快楽であるが、真の快楽とは放埒な欲望の充足ではなく、むしろ欲望から解放された平静な心境(アタラクシア)のうちにあるとした。(前341頃〜前270頃)

⇒エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロスの教説。のちには洗練された官能的享楽主義・快楽主義を意味するに至った。

⇒エピクロス【Epikuros】

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ

本柱と側柱・向拝ごはい柱など、高低差のある所に用いる湾曲した虹梁。鎌倉時代から禅宗建築に用いた。

海老虹梁

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

えび【葡萄】

①ぶどう。エビカズラ・エビヅルの類。

②赤紫色。エビカズラの実の熟した色に似るからいう。

Munsell color system: 2.5R3/6

③織色の名。経たては赤、緯よこは薄紫。

④襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は縹はなだ。(桃華蘂葉)

えび【裛被】

⇒えい

えび‐あがり【海老上り】

器械体操で、鉄棒に下垂し、体をエビ状に曲げて空を蹴り、鉄棒の上に上がるもの。

えび‐いも【蝦芋】

京都市東寺付近特産のサトイモの一品種。小芋の形はエビに似て、軟らかく甘い。京都の名物料理「芋棒」ではこの芋を用いる。

えび‐いろ【葡萄色】

赤の濃い色。紫がかった赤色。→葡萄えび

Munsell color system: 2.5R3/6

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ

①尾の形がエビの尾に似た金魚。

②琵琶・三味線の棹さおの上端の、エビの尾のように反った所。三味線では天神てんじん・頭かしら、薩摩琵琶などでは海老尻ともいう。かいろうび。→三味線(図)

エピオルニス【Æpyornis ラテン】

絶滅した巨大な走鳥類の鳥。18世紀までマダガスカルに生存。高さ約3メートル、体重は約500キログラムとされ、飛翔力なく、卵は鳥類中最大で長径32センチメートル以上、容積は約9リットル。アラビアン‐ナイト中の大鳥ロックの起源ともいう。象鳥。隆鳥。

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥

絵模様のある日傘。〈[季]夏〉。「―をかなたの岸の草になげわたる小川よ春の水ぬるき」(晶子)

えび‐かずら【葡萄葛】‥カヅラ

①㋐ヤマブドウの古名。〈倭名類聚鈔20〉

㋑エビヅルの古名。〈本草和名〉

②かずら。かもじ。源氏物語初音「御髪みぐしなども…―してぞつくろひ給ふべき」

えび‐がた【海老型】

水泳の飛び込みや競泳のスタートで、空中で体を海老のように折り曲げる型。パイク。

えび‐がため【蝦固め】

レスリングの技の一つ。両腕で相手の首と片足を、蝦のように丸く固める。

えび‐がに【海老蟹】

ザリガニの別称。〈日葡辞書〉

えびがら‐すずめ【蝦殻天蛾】

スズメガ科のガ(蛾)。開張10センチメートル。腹部に赤と黒の縞模様があり、エビに似る。幼虫はヒルガオ科・マメ科植物の葉を食う。さなぎは土中にあって赤褐色。日本全土に分布。

エピキュリアン【epicurean】

(エピクロス主義者の意)快楽主義者。享楽主義者。→エピクロス

エピクテトス【Epiktētos ギリシア】

ストア派の哲学者。フリギアの人。初め奴隷、のちネロ帝に解放され、実践本位の哲学を説く。弟子編集の「語録」がある。(55頃〜135頃)

エピグラフ【epigraph】

①巻頭や章の初めに記す題句・引用句。題辞。

②碑文。銘文。

エピグラム【epigram】

警句。寸鉄詩。

エピクロス【Epikuros】

快楽主義を説いたギリシアの唯物論哲学者。アテナイに学園を開き、デモクリトスの流れをくむ原子論を基礎とする実践哲学を説いた。善とは快楽であるが、真の快楽とは放埒な欲望の充足ではなく、むしろ欲望から解放された平静な心境(アタラクシア)のうちにあるとした。(前341頃〜前270頃)

⇒エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロスの教説。のちには洗練された官能的享楽主義・快楽主義を意味するに至った。

⇒エピクロス【Epikuros】

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ

本柱と側柱・向拝ごはい柱など、高低差のある所に用いる湾曲した虹梁。鎌倉時代から禅宗建築に用いた。

海老虹梁

エピゴーネン【Epigonen ドイツ】

思想・芸術上の追随者・模倣者を軽蔑していう語。亜流。

えび‐こおろぎ【蝦蟋蟀】‥コホロギ

カマドウマ(竈馬)の別称。

えひこ‐さん【英彦山】

⇒ひこさん

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】

エビのように曲がった腰。

えび‐ざこ【蝦雑魚】

小エビの中に小魚のまじったもの。

えび‐さやまき【海老鞘巻】

柄・鞘ともにエビの殻のような刻み目をつけて朱塗りにした腰刀。

エピジェネシス【epigenesis】

(→)後成説に同じ。

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ

①門扉のかんぬきにさす錠で、エビの腰のように半円形をなすもの。えび。魚鑰ぎょやく。

②南京ナンキン錠。えび。〈日葡辞書〉

えびす

(→)「べろべろ」3に同じ。

えびす【夷・戎】

(エミシ(蝦夷)の転)

①(→)「えぞ」1に同じ。今昔物語集31「その国の奥に―といふものありて」

②都から遠く離れた開けぬ土地の人民。田舎人。源氏物語東屋「―めきたる人をのみ見ならひて」

③荒々しい武士。特に京都人が東国武士をさしていった語。あずまえびす。徒然草「―は弓引くすべ知らず」

④外国人をあなどっていう語。謡曲、唐船「もろこしは心なき―の国と聞きつるに」

⇒えびす‐うた【夷歌】

⇒えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】

⇒えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

⇒えびす‐ごころ【夷心】

⇒えびす‐ごろも【戎衣】

⇒えびす‐すがた【戎姿】

⇒えびす‐め【夷布】

⇒えびす‐やまい【夷病】

⇒えびす‐ゆみ【夷弓】

えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

(エビス(夷)と同源)

①七福神の一つ。もと兵庫県西宮神社の祭神蛭子命ひるこのみこと。海上・漁業の神、また商売繁昌の神として信仰される。風折烏帽子かざおりえぼしをかぶり、鯛を釣り上げる姿に描く。3歳まで足が立たなかったと伝えられ、歪んだ形や不正常なさまの形容に用い、また、福の神にあやかることを願って或る語に冠し用いたともいう。

恵比須

エピゴーネン【Epigonen ドイツ】

思想・芸術上の追随者・模倣者を軽蔑していう語。亜流。

えび‐こおろぎ【蝦蟋蟀】‥コホロギ

カマドウマ(竈馬)の別称。

えひこ‐さん【英彦山】

⇒ひこさん

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】

エビのように曲がった腰。

えび‐ざこ【蝦雑魚】

小エビの中に小魚のまじったもの。

えび‐さやまき【海老鞘巻】

柄・鞘ともにエビの殻のような刻み目をつけて朱塗りにした腰刀。

エピジェネシス【epigenesis】

(→)後成説に同じ。

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ

①門扉のかんぬきにさす錠で、エビの腰のように半円形をなすもの。えび。魚鑰ぎょやく。

②南京ナンキン錠。えび。〈日葡辞書〉

えびす

(→)「べろべろ」3に同じ。

えびす【夷・戎】

(エミシ(蝦夷)の転)

①(→)「えぞ」1に同じ。今昔物語集31「その国の奥に―といふものありて」

②都から遠く離れた開けぬ土地の人民。田舎人。源氏物語東屋「―めきたる人をのみ見ならひて」

③荒々しい武士。特に京都人が東国武士をさしていった語。あずまえびす。徒然草「―は弓引くすべ知らず」

④外国人をあなどっていう語。謡曲、唐船「もろこしは心なき―の国と聞きつるに」

⇒えびす‐うた【夷歌】

⇒えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】

⇒えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

⇒えびす‐ごころ【夷心】

⇒えびす‐ごろも【戎衣】

⇒えびす‐すがた【戎姿】

⇒えびす‐め【夷布】

⇒えびす‐やまい【夷病】

⇒えびす‐ゆみ【夷弓】

えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

(エビス(夷)と同源)

①七福神の一つ。もと兵庫県西宮神社の祭神蛭子命ひるこのみこと。海上・漁業の神、また商売繁昌の神として信仰される。風折烏帽子かざおりえぼしをかぶり、鯛を釣り上げる姿に描く。3歳まで足が立たなかったと伝えられ、歪んだ形や不正常なさまの形容に用い、また、福の神にあやかることを願って或る語に冠し用いたともいう。

恵比須

②「えびすかき」の略。

⇒えびす‐あば【恵比須網端】

⇒えびす‐いし【恵比須石】

⇒えびす‐おうぎ【恵比須扇】

⇒えびす‐おしき【戎折敷】

⇒えびす‐がお【恵比須顔】

⇒えびす‐かき【恵比須舁き】

⇒えびす‐がね【戎金】

⇒えびす‐がみ【戎紙】

⇒えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

⇒えびす‐ぎん【恵比須銀】

⇒えびす‐こう【恵比須講・夷講】

⇒えびす‐さぶろう【夷三郎】

⇒えびす‐ぜに【恵比須銭】

⇒えびす‐ぜん【夷膳】

⇒えびす‐なえ【恵比須苗】

⇒えびす‐の‐うお【恵比須の魚】

⇒えびす‐ば【恵比須歯】

⇒えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

⇒えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】

⇒えびす‐まつり【恵比須祭】

⇒えびす‐まわし【恵比須回し】

えびす‐あば【恵比須網端】

(四国宇和島・隠岐などで)魚網の中央部の大浮子あば。→大玉おおだま。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐いし【恵比須石】

恵比須神の神体とする石。九州南部には漁期の初めに海中からこれを拾い求める儀式がある。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐うた【夷歌】

(「夷振ひなぶり」の「夷」の誤読に基づく語)

①未開の民の歌。みやびな歌に対して、田舎くさい歌。古今和歌集序「せうとの神のかたち、をかたににうつりてかかやくをよめる―なるべし」

②狂歌の異称。ひなぶり。洒落本、無駄酸辛甘「去年まではさしも流行せし―も」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐おうぎ【恵比須扇】‥アフギ

伊勢国山田から製出した粗製の扇。年始の祝いに用いた。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐おしき【戎折敷】‥ヲ‥

(→)「えびす膳」に同じ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】‥ガヒ

磯にすむ巻貝の一種。本州中部以南に分布する。殻高3センチメートルほどで、典型的な円錐形。赤褐色で、黒褐色の不規則斑がある。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐がお【恵比須顔】‥ガホ

恵比須のように、にこにこした顔つき。浄瑠璃、長町女腹切「ここではわつさり―して見せましや」

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐かき【恵比須舁き】

兵庫県西宮から出た人形つかい。もと恵比須が鯛を釣るまねをし、正月に豊漁を予祝したもの。えびすまわし。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がね【戎金】

にせがね。贋小判。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がみ【戎紙】

紙を重ねて裁つ時、内へ折れこんで裁ち残しになったもの。福紙ふくがみ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

恵比須講の日に、呉服屋で売り出す寄切よせぎれの布。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎん【恵比須銀】

入漁料。えびすがね。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

①マメ科の一年草。北アメリカ原産で江戸中期に中国から渡来。高さ約1メートル。葉は2〜4対の偶数羽状複葉、夏、葉腋に黄花を開き、約15センチメートルの莢さやを生ずる。種子を乾燥したものが漢方生薬の決明子けつめいしで下剤などに用い、また、はぶ茶の代用として飲用。ロッカクソウ。漢名、決明。

②シャクヤクの古名。新撰字鏡7「夕薬、衣比須草」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐こう【恵比須講・夷講】‥カウ

商家で商売繁昌を祝福して恵比須を祭ること。親類・知人を招いて祝宴を開く。旧暦11月20日に行う地方が多いが、1月10日・1月20日・10月20日に行うところもある。中世末に始まり、江戸時代に盛行。〈[季]冬〉

恵比須講

撮影:関戸 勇

②「えびすかき」の略。

⇒えびす‐あば【恵比須網端】

⇒えびす‐いし【恵比須石】

⇒えびす‐おうぎ【恵比須扇】

⇒えびす‐おしき【戎折敷】

⇒えびす‐がお【恵比須顔】

⇒えびす‐かき【恵比須舁き】

⇒えびす‐がね【戎金】

⇒えびす‐がみ【戎紙】

⇒えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

⇒えびす‐ぎん【恵比須銀】

⇒えびす‐こう【恵比須講・夷講】

⇒えびす‐さぶろう【夷三郎】

⇒えびす‐ぜに【恵比須銭】

⇒えびす‐ぜん【夷膳】

⇒えびす‐なえ【恵比須苗】

⇒えびす‐の‐うお【恵比須の魚】

⇒えびす‐ば【恵比須歯】

⇒えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

⇒えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】

⇒えびす‐まつり【恵比須祭】

⇒えびす‐まわし【恵比須回し】

えびす‐あば【恵比須網端】

(四国宇和島・隠岐などで)魚網の中央部の大浮子あば。→大玉おおだま。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐いし【恵比須石】

恵比須神の神体とする石。九州南部には漁期の初めに海中からこれを拾い求める儀式がある。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐うた【夷歌】

(「夷振ひなぶり」の「夷」の誤読に基づく語)

①未開の民の歌。みやびな歌に対して、田舎くさい歌。古今和歌集序「せうとの神のかたち、をかたににうつりてかかやくをよめる―なるべし」

②狂歌の異称。ひなぶり。洒落本、無駄酸辛甘「去年まではさしも流行せし―も」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐おうぎ【恵比須扇】‥アフギ

伊勢国山田から製出した粗製の扇。年始の祝いに用いた。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐おしき【戎折敷】‥ヲ‥

(→)「えびす膳」に同じ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】‥ガヒ

磯にすむ巻貝の一種。本州中部以南に分布する。殻高3センチメートルほどで、典型的な円錐形。赤褐色で、黒褐色の不規則斑がある。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐がお【恵比須顔】‥ガホ

恵比須のように、にこにこした顔つき。浄瑠璃、長町女腹切「ここではわつさり―して見せましや」

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐かき【恵比須舁き】

兵庫県西宮から出た人形つかい。もと恵比須が鯛を釣るまねをし、正月に豊漁を予祝したもの。えびすまわし。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がね【戎金】

にせがね。贋小判。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がみ【戎紙】

紙を重ねて裁つ時、内へ折れこんで裁ち残しになったもの。福紙ふくがみ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

恵比須講の日に、呉服屋で売り出す寄切よせぎれの布。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎん【恵比須銀】

入漁料。えびすがね。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

①マメ科の一年草。北アメリカ原産で江戸中期に中国から渡来。高さ約1メートル。葉は2〜4対の偶数羽状複葉、夏、葉腋に黄花を開き、約15センチメートルの莢さやを生ずる。種子を乾燥したものが漢方生薬の決明子けつめいしで下剤などに用い、また、はぶ茶の代用として飲用。ロッカクソウ。漢名、決明。

②シャクヤクの古名。新撰字鏡7「夕薬、衣比須草」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐こう【恵比須講・夷講】‥カウ

商家で商売繁昌を祝福して恵比須を祭ること。親類・知人を招いて祝宴を開く。旧暦11月20日に行う地方が多いが、1月10日・1月20日・10月20日に行うところもある。中世末に始まり、江戸時代に盛行。〈[季]冬〉

恵比須講

撮影:関戸 勇

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ごころ【夷心】

未開の民の荒々しい心。もののあわれを解さない心。伊勢物語「さるさがなき―を見てはいかがはせむは」

⇒えびす【夷・戎】

エピスコパル‐きょうかい【エピスコパル教会】‥ケウクワイ

(Episcopal Church)司教・主教・監督をもつ教会の総称。特にアングリカン教会を米国でこう呼ぶ。監督教会。

えびす‐ごろも【戎衣】

(「戎衣じゅうい」の訓読)武家の服装。よろい。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐さぶろう【夷三郎】‥ラウ

恵比須の異称。伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神の第3子であったというところからの称。(和訓栞)

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐すがた【戎姿】

よろいをつけた姿。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ぜに【恵比須銭】

①絵銭の一種。表面に恵比須の姿を鋳出したもの。

②分配できない余り銭。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぜん【夷膳】

膳の側面を人の面前に向けて据えること。礼を欠くとして忌む。横膳。左膳。えびすおしき。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

エピステーメー【episteme ギリシア】

〔哲〕

①知識。特に、生成消滅する現象界について成立するドクサ(臆見)に対し、永遠不変の存在について成立する学問的知識をいう。

②フーコーの用語。ある一定の時代の認識や言説を成立させる知の制度的枠組をいう。認識の台座。

えびす‐なえ【恵比須苗】‥ナヘ

苗取りの終りに神に供える苗。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐の‐うお【恵比須の魚】‥ウヲ

初穂として恵比須に供える初漁の魚。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ば【恵比須歯】

人の上顎の中央にある2枚の歯の右方の称。→大黒歯。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

民家で、大黒柱と並んで重要な柱。位置は一定しない。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】‥マヒ

恵比須に扮した仮面舞踊。豊漁をいのる神事舞。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まつり【恵比須祭】

(西日本で)不漁のとき、間直まんなおしのために催す酒盛り。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まわし【恵比須回し】‥マハシ

(→)「えびすかき」に同じ。〈[季]新年〉

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐め【夷布】

真昆布まこんぶの古名。〈倭名類聚鈔17〉

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐やまい【夷病】‥ヤマヒ

咳せきの出る病の俗称。明月記貞永2年2月17日条「近日咳病、世俗―と称す」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ゆみ【夷弓】

短い弓。半弓。

⇒えびす【夷・戎】

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】

江戸時代の拷問の一つ。罪人にあぐらをかかせ、両手を後ろにして縛り、体の上部を前に屈ませ、両足を首に密着させるもの。

えび‐せんべい【海老煎餅】

干菓子の一種。乾した小海老を混ぜて焼いた煎餅。

海老煎餅

撮影:関戸 勇

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ごころ【夷心】

未開の民の荒々しい心。もののあわれを解さない心。伊勢物語「さるさがなき―を見てはいかがはせむは」

⇒えびす【夷・戎】

エピスコパル‐きょうかい【エピスコパル教会】‥ケウクワイ

(Episcopal Church)司教・主教・監督をもつ教会の総称。特にアングリカン教会を米国でこう呼ぶ。監督教会。

えびす‐ごろも【戎衣】

(「戎衣じゅうい」の訓読)武家の服装。よろい。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐さぶろう【夷三郎】‥ラウ

恵比須の異称。伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神の第3子であったというところからの称。(和訓栞)

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐すがた【戎姿】

よろいをつけた姿。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ぜに【恵比須銭】

①絵銭の一種。表面に恵比須の姿を鋳出したもの。

②分配できない余り銭。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぜん【夷膳】

膳の側面を人の面前に向けて据えること。礼を欠くとして忌む。横膳。左膳。えびすおしき。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

エピステーメー【episteme ギリシア】

〔哲〕

①知識。特に、生成消滅する現象界について成立するドクサ(臆見)に対し、永遠不変の存在について成立する学問的知識をいう。

②フーコーの用語。ある一定の時代の認識や言説を成立させる知の制度的枠組をいう。認識の台座。

えびす‐なえ【恵比須苗】‥ナヘ

苗取りの終りに神に供える苗。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐の‐うお【恵比須の魚】‥ウヲ

初穂として恵比須に供える初漁の魚。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ば【恵比須歯】

人の上顎の中央にある2枚の歯の右方の称。→大黒歯。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

民家で、大黒柱と並んで重要な柱。位置は一定しない。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】‥マヒ

恵比須に扮した仮面舞踊。豊漁をいのる神事舞。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まつり【恵比須祭】

(西日本で)不漁のとき、間直まんなおしのために催す酒盛り。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まわし【恵比須回し】‥マハシ

(→)「えびすかき」に同じ。〈[季]新年〉

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐め【夷布】

真昆布まこんぶの古名。〈倭名類聚鈔17〉

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐やまい【夷病】‥ヤマヒ

咳せきの出る病の俗称。明月記貞永2年2月17日条「近日咳病、世俗―と称す」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ゆみ【夷弓】

短い弓。半弓。

⇒えびす【夷・戎】

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】

江戸時代の拷問の一つ。罪人にあぐらをかかせ、両手を後ろにして縛り、体の上部を前に屈ませ、両足を首に密着させるもの。

えび‐せんべい【海老煎餅】

干菓子の一種。乾した小海老を混ぜて焼いた煎餅。

海老煎餅

撮影:関戸 勇

えび‐そうめん【蝦素麺】‥サウ‥

エビのすり身に小麦粉を繋ぎにして素麺のように作ったもの。椀種わんだねなどに用いる。

エピソード【episode】

①物語の本筋の間に挿入する小話。挿話。

②ある人や物事の、まだ世人に知られていない話。逸話。

③〔音〕主要主題やそれに基づく楽節の間に挿入する副次的な楽節や楽句。特にフーガやロンド形式で主要主題とは別趣の補助的挿入句。

えび‐ぞめ【葡萄染】

葡萄えび色に染めること。また、その染め物。

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ

「海老で鯛を釣る」の略。→海老(成句)

エピタキシャル【epitaxial】

半導体の基板の上に特定の方位関係にある結晶を薄く成長させること。半導体製造技術の一つ。

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

黒みをおびた赤茶色。

⇒えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

(多く葡萄茶色の袴を着用したからいう)明治30年代、女学生の俗称。国木田独歩、湯ケ原より「芸者でも女郎でもない、海老茶式部でも島田の令嬢でもない」

⇒えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

え‐びつ【絵櫃】ヱ‥

桃・柳・菊などの絵を彩色した飯櫃めしびつ形の曲物まげもの。3月・9月の節句に草餅・赤飯などを入れた。

絵櫃

えび‐そうめん【蝦素麺】‥サウ‥

エビのすり身に小麦粉を繋ぎにして素麺のように作ったもの。椀種わんだねなどに用いる。

エピソード【episode】

①物語の本筋の間に挿入する小話。挿話。

②ある人や物事の、まだ世人に知られていない話。逸話。

③〔音〕主要主題やそれに基づく楽節の間に挿入する副次的な楽節や楽句。特にフーガやロンド形式で主要主題とは別趣の補助的挿入句。

えび‐ぞめ【葡萄染】

葡萄えび色に染めること。また、その染め物。

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ

「海老で鯛を釣る」の略。→海老(成句)

エピタキシャル【epitaxial】

半導体の基板の上に特定の方位関係にある結晶を薄く成長させること。半導体製造技術の一つ。

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

黒みをおびた赤茶色。

⇒えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

(多く葡萄茶色の袴を着用したからいう)明治30年代、女学生の俗称。国木田独歩、湯ケ原より「芸者でも女郎でもない、海老茶式部でも島田の令嬢でもない」

⇒えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

え‐びつ【絵櫃】ヱ‥

桃・柳・菊などの絵を彩色した飯櫃めしびつ形の曲物まげもの。3月・9月の節句に草餅・赤飯などを入れた。

絵櫃

えび‐づか【蝦束・海老束】

違い棚の上下の棚板の間にある小さい束。雛束。→違い棚(図)

エピック【epic】

叙事詩。英雄詩。史詩。

えび‐づる【蝦蔓】

ブドウ科の蔓草。全株に淡褐色または灰白色の綿毛を密生し、巻鬚がある。葉はブドウに似るが小さい。雌雄異株。夏、淡黄緑色の花を多数総状につけ、紫黒色球形の液果を結ぶ。甘く、食用または醸造用。エビカズラ。漢名、蘡薁。〈[季]秋〉

えびづる

えび‐づか【蝦束・海老束】

違い棚の上下の棚板の間にある小さい束。雛束。→違い棚(図)

エピック【epic】

叙事詩。英雄詩。史詩。

えび‐づる【蝦蔓】

ブドウ科の蔓草。全株に淡褐色または灰白色の綿毛を密生し、巻鬚がある。葉はブドウに似るが小さい。雌雄異株。夏、淡黄緑色の花を多数総状につけ、紫黒色球形の液果を結ぶ。甘く、食用または醸造用。エビカズラ。漢名、蘡薁。〈[季]秋〉

えびづる

エビヅル

撮影:関戸 勇

エビヅル

撮影:関戸 勇

⇒えびづる‐むし【蝦蔓虫】

えびづる‐むし【蝦蔓虫】

スカシバガ科のブドウスカシバとムラサキスカシバの幼虫の俗称。ブドウやエビヅルの枝に食い入って虫癭ちゅうえいをつくる。釣餌や小鳥の餌として市販。ぶどう虫。

⇒えび‐づる【蝦蔓】

⇒えびづる‐むし【蝦蔓虫】

えびづる‐むし【蝦蔓虫】

スカシバガ科のブドウスカシバとムラサキスカシバの幼虫の俗称。ブドウやエビヅルの枝に食い入って虫癭ちゅうえいをつくる。釣餌や小鳥の餌として市販。ぶどう虫。

⇒えび‐づる【蝦蔓】

⇒えのもと【榎本】

えのもと‐たけあき【榎本武揚】

政治家。通称、釜次郎。号、梁川。江戸生れの幕臣。長崎の海軍伝習所に学び、オランダに留学、帰国して海軍副総裁。戊辰戦争で、箱館五稜郭に拠って新政府軍に抗したが間もなく降伏。のち駐露公使としてロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ。諸大臣を歴任。子爵。(1836〜1908)

榎本武揚

提供:毎日新聞社

⇒えのもと【榎本】

えのもと‐たけあき【榎本武揚】

政治家。通称、釜次郎。号、梁川。江戸生れの幕臣。長崎の海軍伝習所に学び、オランダに留学、帰国して海軍副総裁。戊辰戦争で、箱館五稜郭に拠って新政府軍に抗したが間もなく降伏。のち駐露公使としてロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ。諸大臣を歴任。子爵。(1836〜1908)

榎本武揚

提供:毎日新聞社

⇒えのもと【榎本】

え‐の‐や【慧の矢】ヱ‥

密教で、慧(智慧)を矢にたとえていう語。→定じょうの弓

え‐ば【餌ば】ヱ‥

(「えばみ(餌食)」の略)(→)餌に同じ。天草本金句集「魚はその―を食んで」

え‐ば【絵羽】ヱ‥

①(→)絵羽羽織の略。

②(→)絵羽模様の略。

エバ【Eva ラテン】

(命の意)旧約聖書で、アダムの妻であり、人類最初の女性、母。カトリック教会では、聖母は教会の母として新しいエバとされる。イヴ。エヴァ。→アダム→エデン

エバー【ever】

「常に」の意。「―‐グリーン」

⇒エバー‐ホワイト【ever-white】

エバー‐ホワイト【ever-white】

過酸化水素水を用いた織物の漂白法。また、その処理をした綿布。商標名。

⇒エバー【ever】

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥

(→)絵羽羽織に同じ。

え‐はがき【絵葉書】ヱ‥

裏面に絵や写真のある郵便葉書。田山花袋、髪「宿屋から貰つた中禅寺湖の―を取り出して」。「記念の―」

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥

絵画を描く時に用いるはけ。

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥

絞り染の一種。衣服を仮仕立して大柄の文様をおき、その文様に従って絞り染めにしたもの。羽織・長襦袢ながじゅばんなどに応用。→絵羽縫

え‐はだ【絵肌】ヱ‥

絵の材質から受ける感じ。マチエール。

え‐はつ【衣鉢】

(エハチとも)

⇒いはつ

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ

縫目にまたがる文様を衣服に置く場合、縫目の部分で文様がくい違わないように、あらかじめ要所を縫い合わせて、文様の下絵を描きやすくするための仮仕立。

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥

肩から袖に続けて、または左右の身頃に続けて文様をあらわした女性用の羽織。文様は染織・刺繍をはじめ、かき絵風・押絵風のものなどがある。訪問の際などに用いる。えば。えばおり。

え‐ばみ【餌食み】ヱ‥

餌を食うこと。また、餌。西鶴置土産「これ金魚の―なるが」

エパミノンダス【Epaminōndas】

古代ギリシアのテーベの将軍・政治家。しばしばペロポネソスに侵入、スパルタに大打撃を加えたが、陣没。古来の戦法を改良して斜線陣法を創始。(前418頃〜前362)

エバ‐ミルク

(evaporated milkの略)濃縮した無糖の練乳。→コンデンス‐ミルク

え‐ば・む【餌食む】ヱ‥

〔自四〕

鳥や獣が餌を食う。浄瑠璃、伽羅先代萩「鳥獣の―・むのを羨しがる御言葉」

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ

和服で、縫目にまたがる大柄な文様。振袖・訪問着・羽織など盛装用。

え‐ばやし【江林】

語義未詳。入り江に近い林の意かともいう。万葉集7「―に宿る猪鹿ししやも」

えばら【江原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐そろく【江原素六】

えばら【荏原】

東京都品川区の一地区。もと東京市35区の一つ。

えばら【潁原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐たいぞう【潁原退蔵】

えばら‐そろく【江原素六】

教育家・政治家。江戸生れの幕臣。維新後静岡で教育に携わるとともに、キリスト教を伝道。のち代議士に当選、自由党・政友会の長老。(1842〜1922)

⇒えばら【江原】

えばら‐たいぞう【潁原退蔵】‥ザウ

国文学者。長崎県生れ。京大教授。江戸文学、殊に俳諧を研究。著「俳諧史の研究」「江戸文芸論考」「江戸時代語の研究」など。遺稿「江戸語辞典」。(1894〜1948)

⇒えばら【潁原】

え‐ば・る【威張る】

〔自五〕

イバルの転。

え‐はんきり【絵半切】ヱ‥

花鳥などの絵をうすく彩色して摺り出した半切紙。儀礼用の書簡などに用いる。

えび【海老・蝦】

①エビ目(十脚類)の甲殻類の一群(長尾類)の総称。約3000種が知られている。体は頭胸部と7節に分かれた腹部をもつ。腹部は長く伸び筋肉に富み、腹肢は一般によく発達して、クルマエビ・オトヒメエビ・コエビでは遊泳肢となる。一般に頭胸部の5対の歩脚のうちの1〜3対が鋏脚となる。クルマエビ類とサクラエビ類を除き、雌は産んだ卵を腹肢につけて腹部の下に抱き、孵化まで保護する。海・湖沼・川などの水域にすむ。食用として重要なものが多く、また長寿の象徴としてめでたい動物とされる。エビ目全体の総称として呼ぶ場合はヤドカリ類とカニ類も含む。海の翁。海の老。宇津保物語俊蔭「小さき子の深き雪を分けて、足手は―のやうにて、走り来るを見るに」。〈新撰字鏡9〉

えび

⇒えのもと【榎本】

え‐の‐や【慧の矢】ヱ‥

密教で、慧(智慧)を矢にたとえていう語。→定じょうの弓

え‐ば【餌ば】ヱ‥

(「えばみ(餌食)」の略)(→)餌に同じ。天草本金句集「魚はその―を食んで」

え‐ば【絵羽】ヱ‥

①(→)絵羽羽織の略。

②(→)絵羽模様の略。

エバ【Eva ラテン】

(命の意)旧約聖書で、アダムの妻であり、人類最初の女性、母。カトリック教会では、聖母は教会の母として新しいエバとされる。イヴ。エヴァ。→アダム→エデン

エバー【ever】

「常に」の意。「―‐グリーン」

⇒エバー‐ホワイト【ever-white】

エバー‐ホワイト【ever-white】

過酸化水素水を用いた織物の漂白法。また、その処理をした綿布。商標名。

⇒エバー【ever】

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥

(→)絵羽羽織に同じ。

え‐はがき【絵葉書】ヱ‥

裏面に絵や写真のある郵便葉書。田山花袋、髪「宿屋から貰つた中禅寺湖の―を取り出して」。「記念の―」

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥

絵画を描く時に用いるはけ。

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥

絞り染の一種。衣服を仮仕立して大柄の文様をおき、その文様に従って絞り染めにしたもの。羽織・長襦袢ながじゅばんなどに応用。→絵羽縫

え‐はだ【絵肌】ヱ‥

絵の材質から受ける感じ。マチエール。

え‐はつ【衣鉢】

(エハチとも)

⇒いはつ

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ

縫目にまたがる文様を衣服に置く場合、縫目の部分で文様がくい違わないように、あらかじめ要所を縫い合わせて、文様の下絵を描きやすくするための仮仕立。

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥

肩から袖に続けて、または左右の身頃に続けて文様をあらわした女性用の羽織。文様は染織・刺繍をはじめ、かき絵風・押絵風のものなどがある。訪問の際などに用いる。えば。えばおり。

え‐ばみ【餌食み】ヱ‥

餌を食うこと。また、餌。西鶴置土産「これ金魚の―なるが」

エパミノンダス【Epaminōndas】

古代ギリシアのテーベの将軍・政治家。しばしばペロポネソスに侵入、スパルタに大打撃を加えたが、陣没。古来の戦法を改良して斜線陣法を創始。(前418頃〜前362)

エバ‐ミルク

(evaporated milkの略)濃縮した無糖の練乳。→コンデンス‐ミルク

え‐ば・む【餌食む】ヱ‥

〔自四〕

鳥や獣が餌を食う。浄瑠璃、伽羅先代萩「鳥獣の―・むのを羨しがる御言葉」

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ

和服で、縫目にまたがる大柄な文様。振袖・訪問着・羽織など盛装用。

え‐ばやし【江林】

語義未詳。入り江に近い林の意かともいう。万葉集7「―に宿る猪鹿ししやも」

えばら【江原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐そろく【江原素六】

えばら【荏原】

東京都品川区の一地区。もと東京市35区の一つ。

えばら【潁原】

姓氏の一つ。

⇒えばら‐たいぞう【潁原退蔵】

えばら‐そろく【江原素六】

教育家・政治家。江戸生れの幕臣。維新後静岡で教育に携わるとともに、キリスト教を伝道。のち代議士に当選、自由党・政友会の長老。(1842〜1922)

⇒えばら【江原】

えばら‐たいぞう【潁原退蔵】‥ザウ

国文学者。長崎県生れ。京大教授。江戸文学、殊に俳諧を研究。著「俳諧史の研究」「江戸文芸論考」「江戸時代語の研究」など。遺稿「江戸語辞典」。(1894〜1948)

⇒えばら【潁原】

え‐ば・る【威張る】

〔自五〕

イバルの転。

え‐はんきり【絵半切】ヱ‥

花鳥などの絵をうすく彩色して摺り出した半切紙。儀礼用の書簡などに用いる。

えび【海老・蝦】

①エビ目(十脚類)の甲殻類の一群(長尾類)の総称。約3000種が知られている。体は頭胸部と7節に分かれた腹部をもつ。腹部は長く伸び筋肉に富み、腹肢は一般によく発達して、クルマエビ・オトヒメエビ・コエビでは遊泳肢となる。一般に頭胸部の5対の歩脚のうちの1〜3対が鋏脚となる。クルマエビ類とサクラエビ類を除き、雌は産んだ卵を腹肢につけて腹部の下に抱き、孵化まで保護する。海・湖沼・川などの水域にすむ。食用として重要なものが多く、また長寿の象徴としてめでたい動物とされる。エビ目全体の総称として呼ぶ場合はヤドカリ類とカニ類も含む。海の翁。海の老。宇津保物語俊蔭「小さき子の深き雪を分けて、足手は―のやうにて、走り来るを見るに」。〈新撰字鏡9〉

えび

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

えび【葡萄】

①ぶどう。エビカズラ・エビヅルの類。

②赤紫色。エビカズラの実の熟した色に似るからいう。

Munsell color system: 2.5R3/6

③織色の名。経たては赤、緯よこは薄紫。

④襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は縹はなだ。(桃華蘂葉)

えび【裛被】

⇒えい

えび‐あがり【海老上り】

器械体操で、鉄棒に下垂し、体をエビ状に曲げて空を蹴り、鉄棒の上に上がるもの。

えび‐いも【蝦芋】

京都市東寺付近特産のサトイモの一品種。小芋の形はエビに似て、軟らかく甘い。京都の名物料理「芋棒」ではこの芋を用いる。

えび‐いろ【葡萄色】

赤の濃い色。紫がかった赤色。→葡萄えび

Munsell color system: 2.5R3/6

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ

①尾の形がエビの尾に似た金魚。

②琵琶・三味線の棹さおの上端の、エビの尾のように反った所。三味線では天神てんじん・頭かしら、薩摩琵琶などでは海老尻ともいう。かいろうび。→三味線(図)

エピオルニス【Æpyornis ラテン】

絶滅した巨大な走鳥類の鳥。18世紀までマダガスカルに生存。高さ約3メートル、体重は約500キログラムとされ、飛翔力なく、卵は鳥類中最大で長径32センチメートル以上、容積は約9リットル。アラビアン‐ナイト中の大鳥ロックの起源ともいう。象鳥。隆鳥。

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥

絵模様のある日傘。〈[季]夏〉。「―をかなたの岸の草になげわたる小川よ春の水ぬるき」(晶子)

えび‐かずら【葡萄葛】‥カヅラ

①㋐ヤマブドウの古名。〈倭名類聚鈔20〉

㋑エビヅルの古名。〈本草和名〉

②かずら。かもじ。源氏物語初音「御髪みぐしなども…―してぞつくろひ給ふべき」

えび‐がた【海老型】

水泳の飛び込みや競泳のスタートで、空中で体を海老のように折り曲げる型。パイク。

えび‐がため【蝦固め】

レスリングの技の一つ。両腕で相手の首と片足を、蝦のように丸く固める。

えび‐がに【海老蟹】

ザリガニの別称。〈日葡辞書〉

えびがら‐すずめ【蝦殻天蛾】

スズメガ科のガ(蛾)。開張10センチメートル。腹部に赤と黒の縞模様があり、エビに似る。幼虫はヒルガオ科・マメ科植物の葉を食う。さなぎは土中にあって赤褐色。日本全土に分布。

エピキュリアン【epicurean】

(エピクロス主義者の意)快楽主義者。享楽主義者。→エピクロス

エピクテトス【Epiktētos ギリシア】

ストア派の哲学者。フリギアの人。初め奴隷、のちネロ帝に解放され、実践本位の哲学を説く。弟子編集の「語録」がある。(55頃〜135頃)

エピグラフ【epigraph】

①巻頭や章の初めに記す題句・引用句。題辞。

②碑文。銘文。

エピグラム【epigram】

警句。寸鉄詩。

エピクロス【Epikuros】

快楽主義を説いたギリシアの唯物論哲学者。アテナイに学園を開き、デモクリトスの流れをくむ原子論を基礎とする実践哲学を説いた。善とは快楽であるが、真の快楽とは放埒な欲望の充足ではなく、むしろ欲望から解放された平静な心境(アタラクシア)のうちにあるとした。(前341頃〜前270頃)

⇒エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロスの教説。のちには洗練された官能的享楽主義・快楽主義を意味するに至った。

⇒エピクロス【Epikuros】

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ

本柱と側柱・向拝ごはい柱など、高低差のある所に用いる湾曲した虹梁。鎌倉時代から禅宗建築に用いた。

海老虹梁

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

えび【葡萄】

①ぶどう。エビカズラ・エビヅルの類。

②赤紫色。エビカズラの実の熟した色に似るからいう。

Munsell color system: 2.5R3/6

③織色の名。経たては赤、緯よこは薄紫。

④襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は縹はなだ。(桃華蘂葉)

えび【裛被】

⇒えい

えび‐あがり【海老上り】

器械体操で、鉄棒に下垂し、体をエビ状に曲げて空を蹴り、鉄棒の上に上がるもの。

えび‐いも【蝦芋】

京都市東寺付近特産のサトイモの一品種。小芋の形はエビに似て、軟らかく甘い。京都の名物料理「芋棒」ではこの芋を用いる。

えび‐いろ【葡萄色】

赤の濃い色。紫がかった赤色。→葡萄えび

Munsell color system: 2.5R3/6

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ

①尾の形がエビの尾に似た金魚。

②琵琶・三味線の棹さおの上端の、エビの尾のように反った所。三味線では天神てんじん・頭かしら、薩摩琵琶などでは海老尻ともいう。かいろうび。→三味線(図)

エピオルニス【Æpyornis ラテン】

絶滅した巨大な走鳥類の鳥。18世紀までマダガスカルに生存。高さ約3メートル、体重は約500キログラムとされ、飛翔力なく、卵は鳥類中最大で長径32センチメートル以上、容積は約9リットル。アラビアン‐ナイト中の大鳥ロックの起源ともいう。象鳥。隆鳥。

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥

絵模様のある日傘。〈[季]夏〉。「―をかなたの岸の草になげわたる小川よ春の水ぬるき」(晶子)

えび‐かずら【葡萄葛】‥カヅラ

①㋐ヤマブドウの古名。〈倭名類聚鈔20〉

㋑エビヅルの古名。〈本草和名〉

②かずら。かもじ。源氏物語初音「御髪みぐしなども…―してぞつくろひ給ふべき」

えび‐がた【海老型】

水泳の飛び込みや競泳のスタートで、空中で体を海老のように折り曲げる型。パイク。

えび‐がため【蝦固め】

レスリングの技の一つ。両腕で相手の首と片足を、蝦のように丸く固める。

えび‐がに【海老蟹】

ザリガニの別称。〈日葡辞書〉

えびがら‐すずめ【蝦殻天蛾】

スズメガ科のガ(蛾)。開張10センチメートル。腹部に赤と黒の縞模様があり、エビに似る。幼虫はヒルガオ科・マメ科植物の葉を食う。さなぎは土中にあって赤褐色。日本全土に分布。

エピキュリアン【epicurean】

(エピクロス主義者の意)快楽主義者。享楽主義者。→エピクロス

エピクテトス【Epiktētos ギリシア】

ストア派の哲学者。フリギアの人。初め奴隷、のちネロ帝に解放され、実践本位の哲学を説く。弟子編集の「語録」がある。(55頃〜135頃)

エピグラフ【epigraph】

①巻頭や章の初めに記す題句・引用句。題辞。

②碑文。銘文。

エピグラム【epigram】

警句。寸鉄詩。

エピクロス【Epikuros】

快楽主義を説いたギリシアの唯物論哲学者。アテナイに学園を開き、デモクリトスの流れをくむ原子論を基礎とする実践哲学を説いた。善とは快楽であるが、真の快楽とは放埒な欲望の充足ではなく、むしろ欲望から解放された平静な心境(アタラクシア)のうちにあるとした。(前341頃〜前270頃)

⇒エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロス‐しゅぎ【エピクロス主義】

エピクロスの教説。のちには洗練された官能的享楽主義・快楽主義を意味するに至った。

⇒エピクロス【Epikuros】

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ

本柱と側柱・向拝ごはい柱など、高低差のある所に用いる湾曲した虹梁。鎌倉時代から禅宗建築に用いた。

海老虹梁

エピゴーネン【Epigonen ドイツ】

思想・芸術上の追随者・模倣者を軽蔑していう語。亜流。

えび‐こおろぎ【蝦蟋蟀】‥コホロギ

カマドウマ(竈馬)の別称。

えひこ‐さん【英彦山】

⇒ひこさん

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】

エビのように曲がった腰。

えび‐ざこ【蝦雑魚】

小エビの中に小魚のまじったもの。

えび‐さやまき【海老鞘巻】

柄・鞘ともにエビの殻のような刻み目をつけて朱塗りにした腰刀。

エピジェネシス【epigenesis】

(→)後成説に同じ。

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ

①門扉のかんぬきにさす錠で、エビの腰のように半円形をなすもの。えび。魚鑰ぎょやく。

②南京ナンキン錠。えび。〈日葡辞書〉

えびす

(→)「べろべろ」3に同じ。

えびす【夷・戎】

(エミシ(蝦夷)の転)

①(→)「えぞ」1に同じ。今昔物語集31「その国の奥に―といふものありて」

②都から遠く離れた開けぬ土地の人民。田舎人。源氏物語東屋「―めきたる人をのみ見ならひて」

③荒々しい武士。特に京都人が東国武士をさしていった語。あずまえびす。徒然草「―は弓引くすべ知らず」

④外国人をあなどっていう語。謡曲、唐船「もろこしは心なき―の国と聞きつるに」

⇒えびす‐うた【夷歌】

⇒えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】

⇒えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

⇒えびす‐ごころ【夷心】

⇒えびす‐ごろも【戎衣】

⇒えびす‐すがた【戎姿】

⇒えびす‐め【夷布】

⇒えびす‐やまい【夷病】

⇒えびす‐ゆみ【夷弓】

えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

(エビス(夷)と同源)

①七福神の一つ。もと兵庫県西宮神社の祭神蛭子命ひるこのみこと。海上・漁業の神、また商売繁昌の神として信仰される。風折烏帽子かざおりえぼしをかぶり、鯛を釣り上げる姿に描く。3歳まで足が立たなかったと伝えられ、歪んだ形や不正常なさまの形容に用い、また、福の神にあやかることを願って或る語に冠し用いたともいう。

恵比須

エピゴーネン【Epigonen ドイツ】

思想・芸術上の追随者・模倣者を軽蔑していう語。亜流。

えび‐こおろぎ【蝦蟋蟀】‥コホロギ

カマドウマ(竈馬)の別称。

えひこ‐さん【英彦山】

⇒ひこさん

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】

エビのように曲がった腰。

えび‐ざこ【蝦雑魚】

小エビの中に小魚のまじったもの。

えび‐さやまき【海老鞘巻】

柄・鞘ともにエビの殻のような刻み目をつけて朱塗りにした腰刀。

エピジェネシス【epigenesis】

(→)後成説に同じ。

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ

①門扉のかんぬきにさす錠で、エビの腰のように半円形をなすもの。えび。魚鑰ぎょやく。

②南京ナンキン錠。えび。〈日葡辞書〉

えびす

(→)「べろべろ」3に同じ。

えびす【夷・戎】

(エミシ(蝦夷)の転)

①(→)「えぞ」1に同じ。今昔物語集31「その国の奥に―といふものありて」

②都から遠く離れた開けぬ土地の人民。田舎人。源氏物語東屋「―めきたる人をのみ見ならひて」

③荒々しい武士。特に京都人が東国武士をさしていった語。あずまえびす。徒然草「―は弓引くすべ知らず」

④外国人をあなどっていう語。謡曲、唐船「もろこしは心なき―の国と聞きつるに」

⇒えびす‐うた【夷歌】

⇒えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】

⇒えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

⇒えびす‐ごころ【夷心】

⇒えびす‐ごろも【戎衣】

⇒えびす‐すがた【戎姿】

⇒えびす‐め【夷布】

⇒えびす‐やまい【夷病】

⇒えびす‐ゆみ【夷弓】

えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

(エビス(夷)と同源)

①七福神の一つ。もと兵庫県西宮神社の祭神蛭子命ひるこのみこと。海上・漁業の神、また商売繁昌の神として信仰される。風折烏帽子かざおりえぼしをかぶり、鯛を釣り上げる姿に描く。3歳まで足が立たなかったと伝えられ、歪んだ形や不正常なさまの形容に用い、また、福の神にあやかることを願って或る語に冠し用いたともいう。

恵比須

②「えびすかき」の略。

⇒えびす‐あば【恵比須網端】

⇒えびす‐いし【恵比須石】

⇒えびす‐おうぎ【恵比須扇】

⇒えびす‐おしき【戎折敷】

⇒えびす‐がお【恵比須顔】

⇒えびす‐かき【恵比須舁き】

⇒えびす‐がね【戎金】

⇒えびす‐がみ【戎紙】

⇒えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

⇒えびす‐ぎん【恵比須銀】

⇒えびす‐こう【恵比須講・夷講】

⇒えびす‐さぶろう【夷三郎】

⇒えびす‐ぜに【恵比須銭】

⇒えびす‐ぜん【夷膳】

⇒えびす‐なえ【恵比須苗】

⇒えびす‐の‐うお【恵比須の魚】

⇒えびす‐ば【恵比須歯】

⇒えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

⇒えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】

⇒えびす‐まつり【恵比須祭】

⇒えびす‐まわし【恵比須回し】

えびす‐あば【恵比須網端】

(四国宇和島・隠岐などで)魚網の中央部の大浮子あば。→大玉おおだま。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐いし【恵比須石】

恵比須神の神体とする石。九州南部には漁期の初めに海中からこれを拾い求める儀式がある。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐うた【夷歌】

(「夷振ひなぶり」の「夷」の誤読に基づく語)

①未開の民の歌。みやびな歌に対して、田舎くさい歌。古今和歌集序「せうとの神のかたち、をかたににうつりてかかやくをよめる―なるべし」

②狂歌の異称。ひなぶり。洒落本、無駄酸辛甘「去年まではさしも流行せし―も」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐おうぎ【恵比須扇】‥アフギ

伊勢国山田から製出した粗製の扇。年始の祝いに用いた。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐おしき【戎折敷】‥ヲ‥

(→)「えびす膳」に同じ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】‥ガヒ

磯にすむ巻貝の一種。本州中部以南に分布する。殻高3センチメートルほどで、典型的な円錐形。赤褐色で、黒褐色の不規則斑がある。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐がお【恵比須顔】‥ガホ

恵比須のように、にこにこした顔つき。浄瑠璃、長町女腹切「ここではわつさり―して見せましや」

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐かき【恵比須舁き】

兵庫県西宮から出た人形つかい。もと恵比須が鯛を釣るまねをし、正月に豊漁を予祝したもの。えびすまわし。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がね【戎金】

にせがね。贋小判。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がみ【戎紙】

紙を重ねて裁つ時、内へ折れこんで裁ち残しになったもの。福紙ふくがみ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

恵比須講の日に、呉服屋で売り出す寄切よせぎれの布。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎん【恵比須銀】

入漁料。えびすがね。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

①マメ科の一年草。北アメリカ原産で江戸中期に中国から渡来。高さ約1メートル。葉は2〜4対の偶数羽状複葉、夏、葉腋に黄花を開き、約15センチメートルの莢さやを生ずる。種子を乾燥したものが漢方生薬の決明子けつめいしで下剤などに用い、また、はぶ茶の代用として飲用。ロッカクソウ。漢名、決明。

②シャクヤクの古名。新撰字鏡7「夕薬、衣比須草」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐こう【恵比須講・夷講】‥カウ

商家で商売繁昌を祝福して恵比須を祭ること。親類・知人を招いて祝宴を開く。旧暦11月20日に行う地方が多いが、1月10日・1月20日・10月20日に行うところもある。中世末に始まり、江戸時代に盛行。〈[季]冬〉

恵比須講

撮影:関戸 勇

②「えびすかき」の略。

⇒えびす‐あば【恵比須網端】

⇒えびす‐いし【恵比須石】

⇒えびす‐おうぎ【恵比須扇】

⇒えびす‐おしき【戎折敷】

⇒えびす‐がお【恵比須顔】

⇒えびす‐かき【恵比須舁き】

⇒えびす‐がね【戎金】

⇒えびす‐がみ【戎紙】

⇒えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

⇒えびす‐ぎん【恵比須銀】

⇒えびす‐こう【恵比須講・夷講】

⇒えびす‐さぶろう【夷三郎】

⇒えびす‐ぜに【恵比須銭】

⇒えびす‐ぜん【夷膳】

⇒えびす‐なえ【恵比須苗】

⇒えびす‐の‐うお【恵比須の魚】

⇒えびす‐ば【恵比須歯】

⇒えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

⇒えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】

⇒えびす‐まつり【恵比須祭】

⇒えびす‐まわし【恵比須回し】

えびす‐あば【恵比須網端】

(四国宇和島・隠岐などで)魚網の中央部の大浮子あば。→大玉おおだま。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐いし【恵比須石】

恵比須神の神体とする石。九州南部には漁期の初めに海中からこれを拾い求める儀式がある。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐うた【夷歌】

(「夷振ひなぶり」の「夷」の誤読に基づく語)

①未開の民の歌。みやびな歌に対して、田舎くさい歌。古今和歌集序「せうとの神のかたち、をかたににうつりてかかやくをよめる―なるべし」

②狂歌の異称。ひなぶり。洒落本、無駄酸辛甘「去年まではさしも流行せし―も」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐おうぎ【恵比須扇】‥アフギ

伊勢国山田から製出した粗製の扇。年始の祝いに用いた。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐おしき【戎折敷】‥ヲ‥

(→)「えびす膳」に同じ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がい【夷貝・恵比須貝】‥ガヒ

磯にすむ巻貝の一種。本州中部以南に分布する。殻高3センチメートルほどで、典型的な円錐形。赤褐色で、黒褐色の不規則斑がある。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐がお【恵比須顔】‥ガホ

恵比須のように、にこにこした顔つき。浄瑠璃、長町女腹切「ここではわつさり―して見せましや」

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐かき【恵比須舁き】

兵庫県西宮から出た人形つかい。もと恵比須が鯛を釣るまねをし、正月に豊漁を予祝したもの。えびすまわし。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がね【戎金】

にせがね。贋小判。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐がみ【戎紙】

紙を重ねて裁つ時、内へ折れこんで裁ち残しになったもの。福紙ふくがみ。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎれ【恵比須切れ】

恵比須講の日に、呉服屋で売り出す寄切よせぎれの布。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぎん【恵比須銀】

入漁料。えびすがね。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぐさ【夷草・恵比須草】

①マメ科の一年草。北アメリカ原産で江戸中期に中国から渡来。高さ約1メートル。葉は2〜4対の偶数羽状複葉、夏、葉腋に黄花を開き、約15センチメートルの莢さやを生ずる。種子を乾燥したものが漢方生薬の決明子けつめいしで下剤などに用い、また、はぶ茶の代用として飲用。ロッカクソウ。漢名、決明。

②シャクヤクの古名。新撰字鏡7「夕薬、衣比須草」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐こう【恵比須講・夷講】‥カウ

商家で商売繁昌を祝福して恵比須を祭ること。親類・知人を招いて祝宴を開く。旧暦11月20日に行う地方が多いが、1月10日・1月20日・10月20日に行うところもある。中世末に始まり、江戸時代に盛行。〈[季]冬〉

恵比須講

撮影:関戸 勇

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ごころ【夷心】

未開の民の荒々しい心。もののあわれを解さない心。伊勢物語「さるさがなき―を見てはいかがはせむは」

⇒えびす【夷・戎】

エピスコパル‐きょうかい【エピスコパル教会】‥ケウクワイ

(Episcopal Church)司教・主教・監督をもつ教会の総称。特にアングリカン教会を米国でこう呼ぶ。監督教会。

えびす‐ごろも【戎衣】

(「戎衣じゅうい」の訓読)武家の服装。よろい。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐さぶろう【夷三郎】‥ラウ

恵比須の異称。伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神の第3子であったというところからの称。(和訓栞)

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐すがた【戎姿】

よろいをつけた姿。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ぜに【恵比須銭】

①絵銭の一種。表面に恵比須の姿を鋳出したもの。

②分配できない余り銭。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぜん【夷膳】

膳の側面を人の面前に向けて据えること。礼を欠くとして忌む。横膳。左膳。えびすおしき。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

エピステーメー【episteme ギリシア】

〔哲〕

①知識。特に、生成消滅する現象界について成立するドクサ(臆見)に対し、永遠不変の存在について成立する学問的知識をいう。

②フーコーの用語。ある一定の時代の認識や言説を成立させる知の制度的枠組をいう。認識の台座。

えびす‐なえ【恵比須苗】‥ナヘ

苗取りの終りに神に供える苗。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐の‐うお【恵比須の魚】‥ウヲ

初穂として恵比須に供える初漁の魚。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ば【恵比須歯】

人の上顎の中央にある2枚の歯の右方の称。→大黒歯。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

民家で、大黒柱と並んで重要な柱。位置は一定しない。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】‥マヒ

恵比須に扮した仮面舞踊。豊漁をいのる神事舞。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まつり【恵比須祭】

(西日本で)不漁のとき、間直まんなおしのために催す酒盛り。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まわし【恵比須回し】‥マハシ

(→)「えびすかき」に同じ。〈[季]新年〉

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐め【夷布】

真昆布まこんぶの古名。〈倭名類聚鈔17〉

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐やまい【夷病】‥ヤマヒ

咳せきの出る病の俗称。明月記貞永2年2月17日条「近日咳病、世俗―と称す」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ゆみ【夷弓】

短い弓。半弓。

⇒えびす【夷・戎】

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】

江戸時代の拷問の一つ。罪人にあぐらをかかせ、両手を後ろにして縛り、体の上部を前に屈ませ、両足を首に密着させるもの。

えび‐せんべい【海老煎餅】

干菓子の一種。乾した小海老を混ぜて焼いた煎餅。

海老煎餅

撮影:関戸 勇

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ごころ【夷心】

未開の民の荒々しい心。もののあわれを解さない心。伊勢物語「さるさがなき―を見てはいかがはせむは」

⇒えびす【夷・戎】

エピスコパル‐きょうかい【エピスコパル教会】‥ケウクワイ

(Episcopal Church)司教・主教・監督をもつ教会の総称。特にアングリカン教会を米国でこう呼ぶ。監督教会。

えびす‐ごろも【戎衣】

(「戎衣じゅうい」の訓読)武家の服装。よろい。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐さぶろう【夷三郎】‥ラウ

恵比須の異称。伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神の第3子であったというところからの称。(和訓栞)

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐すがた【戎姿】

よろいをつけた姿。

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ぜに【恵比須銭】

①絵銭の一種。表面に恵比須の姿を鋳出したもの。

②分配できない余り銭。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ぜん【夷膳】

膳の側面を人の面前に向けて据えること。礼を欠くとして忌む。横膳。左膳。えびすおしき。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

エピステーメー【episteme ギリシア】

〔哲〕

①知識。特に、生成消滅する現象界について成立するドクサ(臆見)に対し、永遠不変の存在について成立する学問的知識をいう。

②フーコーの用語。ある一定の時代の認識や言説を成立させる知の制度的枠組をいう。認識の台座。

えびす‐なえ【恵比須苗】‥ナヘ

苗取りの終りに神に供える苗。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐の‐うお【恵比須の魚】‥ウヲ

初穂として恵比須に供える初漁の魚。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ば【恵比須歯】

人の上顎の中央にある2枚の歯の右方の称。→大黒歯。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐ばしら【恵比須柱・夷柱】

民家で、大黒柱と並んで重要な柱。位置は一定しない。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まい【恵比須舞・夷舞】‥マヒ

恵比須に扮した仮面舞踊。豊漁をいのる神事舞。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まつり【恵比須祭】

(西日本で)不漁のとき、間直まんなおしのために催す酒盛り。

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐まわし【恵比須回し】‥マハシ

(→)「えびすかき」に同じ。〈[季]新年〉

⇒えびす【恵比須・恵比寿・夷・戎・蛭子】

えびす‐め【夷布】

真昆布まこんぶの古名。〈倭名類聚鈔17〉

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐やまい【夷病】‥ヤマヒ

咳せきの出る病の俗称。明月記貞永2年2月17日条「近日咳病、世俗―と称す」

⇒えびす【夷・戎】

えびす‐ゆみ【夷弓】

短い弓。半弓。

⇒えびす【夷・戎】

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】

江戸時代の拷問の一つ。罪人にあぐらをかかせ、両手を後ろにして縛り、体の上部を前に屈ませ、両足を首に密着させるもの。

えび‐せんべい【海老煎餅】

干菓子の一種。乾した小海老を混ぜて焼いた煎餅。

海老煎餅

撮影:関戸 勇

えび‐そうめん【蝦素麺】‥サウ‥

エビのすり身に小麦粉を繋ぎにして素麺のように作ったもの。椀種わんだねなどに用いる。

エピソード【episode】

①物語の本筋の間に挿入する小話。挿話。

②ある人や物事の、まだ世人に知られていない話。逸話。

③〔音〕主要主題やそれに基づく楽節の間に挿入する副次的な楽節や楽句。特にフーガやロンド形式で主要主題とは別趣の補助的挿入句。

えび‐ぞめ【葡萄染】

葡萄えび色に染めること。また、その染め物。

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ

「海老で鯛を釣る」の略。→海老(成句)

エピタキシャル【epitaxial】

半導体の基板の上に特定の方位関係にある結晶を薄く成長させること。半導体製造技術の一つ。

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

黒みをおびた赤茶色。

⇒えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

(多く葡萄茶色の袴を着用したからいう)明治30年代、女学生の俗称。国木田独歩、湯ケ原より「芸者でも女郎でもない、海老茶式部でも島田の令嬢でもない」

⇒えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

え‐びつ【絵櫃】ヱ‥

桃・柳・菊などの絵を彩色した飯櫃めしびつ形の曲物まげもの。3月・9月の節句に草餅・赤飯などを入れた。

絵櫃

えび‐そうめん【蝦素麺】‥サウ‥

エビのすり身に小麦粉を繋ぎにして素麺のように作ったもの。椀種わんだねなどに用いる。

エピソード【episode】

①物語の本筋の間に挿入する小話。挿話。

②ある人や物事の、まだ世人に知られていない話。逸話。

③〔音〕主要主題やそれに基づく楽節の間に挿入する副次的な楽節や楽句。特にフーガやロンド形式で主要主題とは別趣の補助的挿入句。

えび‐ぞめ【葡萄染】

葡萄えび色に染めること。また、その染め物。

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ

「海老で鯛を釣る」の略。→海老(成句)

エピタキシャル【epitaxial】

半導体の基板の上に特定の方位関係にある結晶を薄く成長させること。半導体製造技術の一つ。

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

黒みをおびた赤茶色。

⇒えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

(多く葡萄茶色の袴を着用したからいう)明治30年代、女学生の俗称。国木田独歩、湯ケ原より「芸者でも女郎でもない、海老茶式部でも島田の令嬢でもない」

⇒えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

え‐びつ【絵櫃】ヱ‥

桃・柳・菊などの絵を彩色した飯櫃めしびつ形の曲物まげもの。3月・9月の節句に草餅・赤飯などを入れた。

絵櫃

えび‐づか【蝦束・海老束】

違い棚の上下の棚板の間にある小さい束。雛束。→違い棚(図)

エピック【epic】

叙事詩。英雄詩。史詩。

えび‐づる【蝦蔓】

ブドウ科の蔓草。全株に淡褐色または灰白色の綿毛を密生し、巻鬚がある。葉はブドウに似るが小さい。雌雄異株。夏、淡黄緑色の花を多数総状につけ、紫黒色球形の液果を結ぶ。甘く、食用または醸造用。エビカズラ。漢名、蘡薁。〈[季]秋〉

えびづる

えび‐づか【蝦束・海老束】

違い棚の上下の棚板の間にある小さい束。雛束。→違い棚(図)

エピック【epic】

叙事詩。英雄詩。史詩。

えび‐づる【蝦蔓】

ブドウ科の蔓草。全株に淡褐色または灰白色の綿毛を密生し、巻鬚がある。葉はブドウに似るが小さい。雌雄異株。夏、淡黄緑色の花を多数総状につけ、紫黒色球形の液果を結ぶ。甘く、食用または醸造用。エビカズラ。漢名、蘡薁。〈[季]秋〉

えびづる

エビヅル

撮影:関戸 勇

エビヅル

撮影:関戸 勇

⇒えびづる‐むし【蝦蔓虫】

えびづる‐むし【蝦蔓虫】

スカシバガ科のブドウスカシバとムラサキスカシバの幼虫の俗称。ブドウやエビヅルの枝に食い入って虫癭ちゅうえいをつくる。釣餌や小鳥の餌として市販。ぶどう虫。

⇒えび‐づる【蝦蔓】

⇒えびづる‐むし【蝦蔓虫】

えびづる‐むし【蝦蔓虫】

スカシバガ科のブドウスカシバとムラサキスカシバの幼虫の俗称。ブドウやエビヅルの枝に食い入って虫癭ちゅうえいをつくる。釣餌や小鳥の餌として市販。ぶどう虫。

⇒えび‐づる【蝦蔓】

広辞苑 ページ 2250 での【○柄の無い所に柄をすげる】単語。