複数辞典一括検索+![]()

![]()

○レールが敷かれるレールがしかれる🔗⭐🔉

○レールが敷かれるレールがしかれる

物事の実現に向けて事前の準備などがすべて整う。

⇒レール【rail】

レール‐バス【railbus】

バスの一種。タイヤの代りに車輪を台車に取りつけ、鉄道の軌道上を走らせる。軌道バス。

⇒レール【rail】

レールモントフ【Mikhail Y. Lermontov】

ロシアの詩人・小説家。ロマン主義的な抒情詩は孤独・憂鬱・反逆などを主題とした。一方、連作短編集「現代の英雄」はリアリズム心理小説の先駆。決闘で殺された。ほかに詩「帆」、叙事詩「ムツイリ」「悪魔」など。(1814〜1841)

レーレー‐は【レーレー波】

〔地〕

⇒レイリーは

レーン【lane】

(小径こみちの意)

①競走・競泳で、定められたコース。競走路や競泳路。

②ボウリングで、投げたボールが転がって行く床面。アレー。

③道路の車線。

レーン【rain】

⇒レイン

レーンジャー【ranger】

(「歩き回る人」の意)

①アメリカで、森林監視人。

②日本で、国立公園管理人。

③ゲリラ戦用に訓練を受けた特殊部隊。

レーンブルック【Wilhelm Lehmbruck】

ドイツ表現派の彫刻家。人体比例を崩した細長い人体彫刻が特色。(1881〜1919)

レオ【Leo ラテン】

ローマ教皇の名。

①(1世)教皇の首位権の確立に努め、初めてパパ(Papa)の称号を用いる。(在位440〜461)

②(3世)フランク王シャルルマーニュに加冠。(在位795〜816)

③(10世)メディチ家出身。フランスとの政教条約で叙任権を確保。学芸向上に寄与したが、浪費のため教皇庁財政を圧迫、サン‐ピエトロ大聖堂改築のための贖宥しょくゆう状で、ルターの批判を受ける。(在位1513〜1521)

④(13世)各国との修交に努め、トマス=アクィナス研究を奨励、労働問題など社会正義に関する回勅を出す。(在位1878〜1903)

レオーノフ【Leonid M. Leonov】

ロシア(ソ連)の小説家・劇作家。1920年代に異色の文体を持つ小説でデビュー、スターリン時代には社会主義建設のテーマに取り組む。長編「泥棒」は1920年代の暗黒街を実験的な手法で描いた代表作。(1899〜1994)

レオスタット【rheostat】

(→)可変抵抗器。

レオタード【leotard】

(フランスの軽業師レオタール(J. Léotard1839〜1870)の名に由来)ダンス・スポーツなどに用いる、体に密着した服。

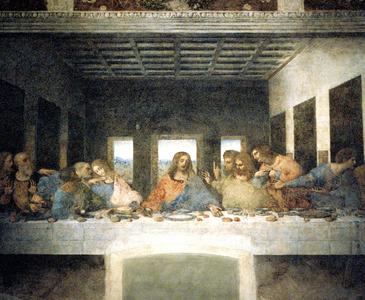

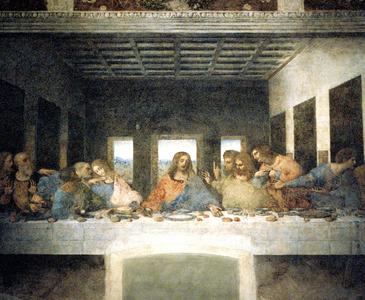

レオナルド‐ダ‐ヴィンチ【Leonardo da Vinci】

イタリア、ルネサンス期の画家・建築家・彫刻家。トスカーナ地方のヴィンチ村生れ。フィレンツェ・ミラノで修業・制作。晩年フランスに赴きアンボワーズで没。絵画に「モナ‐リザ」「最後の晩餐」「聖アンナ」など、精密な写実と深い精神性をそなえた不朽の作品を遺す。詩人・思想家としても傑出し、自然科学に関しても多くの業績がある。遺稿「アトランティコ手稿」「マドリード手稿」など。(1452〜1519)

レオナルド‐ダ‐ヴィンチ

提供:Photos12/APL

「モナリザ」

提供:ullstein bild/APL

「モナリザ」

提供:ullstein bild/APL

「最後の晩餐」

提供:JTBフォト

「最後の晩餐」

提供:JTBフォト

レオニダス【Leōnidas】

スパルタ王。ペルシア戦争中の前480年、兵を率いてテルモピレーの隘路あいろを守り、ペルシアの大軍と戦って戦死。(在位前488〜前480)

レオパルディ【Giacomo Leopardi】

イタリアの詩人・古典学者。深い学殖と瑞々しい感性とを併せもつ。詩集「カンティ」のほか、「教訓的小品集」「随想集」、アンソロジー「イタリア詩文選」など。(1798〜1837)

レオポン

(leopardとlionとの合成語)ヒョウの雄とライオンの雌とから1959年に初めて生まれた人為的な種間雑種。

レオロジー【rheology】

(ギリシア語で流れの意のrheosに由来)物質の変形・流動に関する科学。プラスチック・土壌・生物細胞など種々の物質の粘性・塑性・チキソトロピー・弾性などの性質を、物理学や高分子化学などの境界にこだわらず総合的に扱う。流動学。流れ学。

レオン【León】

スペイン北西部の商工業・観光都市。スペイン‐ロマネスク様式のサン‐イシドロ教会やゴシック様式の大聖堂がある。人口14万1千(2001)。

レオン【Leon】

(3世)ビザンチン帝国皇帝(在位717〜741)。726年と730年の2度、イコンの崇拝・作成を禁じる聖画像破壊令を発した。726年に「ローマ法大全」の補助法典を発布。(675頃〜741)

レオンチェフ【Wassily Leontief】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。資源投入と生産物産出の産業間の連関を分析する方法を開発・発展させた。主著「アメリカ経済の構造」「産業連関分析」。ノーベル賞。(1906〜1999)→産業連関表

レガーズ【leg guards】

(→)シン‐ガードに同じ。

レガート【legato イタリア】

〔音〕奏法標語。「なめらかに」の意。一連の音をなめらかに続けて奏すること。↔スタッカート。→スラー

レガッタ【regatta】

ボート・スカル・ヨットなどの競技会。

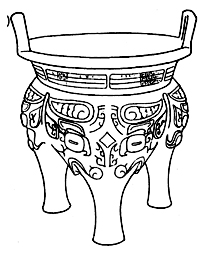

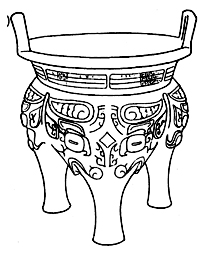

れき【鬲】

中国で、新石器時代から使われた煮沸器の一種。ふくらみを持つ3脚を有し、煮炊きしたり、上に甑そうすなわち「こしき」を載せて穀物を蒸したりするのに用いた。土器と青銅器がある。

鬲

レオニダス【Leōnidas】

スパルタ王。ペルシア戦争中の前480年、兵を率いてテルモピレーの隘路あいろを守り、ペルシアの大軍と戦って戦死。(在位前488〜前480)

レオパルディ【Giacomo Leopardi】

イタリアの詩人・古典学者。深い学殖と瑞々しい感性とを併せもつ。詩集「カンティ」のほか、「教訓的小品集」「随想集」、アンソロジー「イタリア詩文選」など。(1798〜1837)

レオポン

(leopardとlionとの合成語)ヒョウの雄とライオンの雌とから1959年に初めて生まれた人為的な種間雑種。

レオロジー【rheology】

(ギリシア語で流れの意のrheosに由来)物質の変形・流動に関する科学。プラスチック・土壌・生物細胞など種々の物質の粘性・塑性・チキソトロピー・弾性などの性質を、物理学や高分子化学などの境界にこだわらず総合的に扱う。流動学。流れ学。

レオン【León】

スペイン北西部の商工業・観光都市。スペイン‐ロマネスク様式のサン‐イシドロ教会やゴシック様式の大聖堂がある。人口14万1千(2001)。

レオン【Leon】

(3世)ビザンチン帝国皇帝(在位717〜741)。726年と730年の2度、イコンの崇拝・作成を禁じる聖画像破壊令を発した。726年に「ローマ法大全」の補助法典を発布。(675頃〜741)

レオンチェフ【Wassily Leontief】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。資源投入と生産物産出の産業間の連関を分析する方法を開発・発展させた。主著「アメリカ経済の構造」「産業連関分析」。ノーベル賞。(1906〜1999)→産業連関表

レガーズ【leg guards】

(→)シン‐ガードに同じ。

レガート【legato イタリア】

〔音〕奏法標語。「なめらかに」の意。一連の音をなめらかに続けて奏すること。↔スタッカート。→スラー

レガッタ【regatta】

ボート・スカル・ヨットなどの競技会。

れき【鬲】

中国で、新石器時代から使われた煮沸器の一種。ふくらみを持つ3脚を有し、煮炊きしたり、上に甑そうすなわち「こしき」を載せて穀物を蒸したりするのに用いた。土器と青銅器がある。

鬲

れき【暦】

こよみ。

れき【歴】

分明であること。れっき。「―とした証拠」

れき【礫】

小さい石。こいし。つぶて。

れき

〔代〕

(レコの転。もと浄瑠璃社会の隠語)これ。あれ。れきま。洒落本、蕩子筌枉解「木でこしらへた―を」

れき‐うん【暦運】

日月星辰の運行。

れきおう【暦応】

(年号)

⇒りゃくおう

れき‐か【暦家】

暦術に精通している人。

れき‐かい【歴階】

きざはしの1段ごとに両足を揃えることなく、片足ずつかけて急ぎ上ること。

れき‐かい【礫塊】‥クワイ

小石と土くれ。転じて、値打のないもの。

れき‐がく【暦学】

天体の運行や暦術に関する学問。暦道。

れき‐かん【歴官】‥クワン

官職を順次に経て昇進すること。

れき‐がん【礫岩】

堆積岩の一種。礫が河川あるいは浅海に堆積して、砂などとともに膠着こうちゃく・固結したもの。

れき‐こう【礫耕】‥カウ

土壌ではなく、礫だけで植物を栽培すること。一般に屋内に礫床を設け、水分・養分などの管理をしながら行う。植物の生理実験、また比較的高価な園芸作物の栽培などに利用。

れき‐さい【歴歳】

年を経ること。としどし。歴年。

れき‐さつ【轢殺】

車輪でひき殺すこと。

れき‐ざん【歴山】

中国古代の帝舜が耕作したという地。山西省臨汾市翼城県南東の山とも、また隋代に建てられた千仏寺があり唐宋以来仏教の一中心となった山東省済南市の千仏山ともいう。

れき‐し【暦師】

こよみを作る人。

れき‐し【歴仕】

歴代の主君に仕えること。

れき‐し【歴史】

①人類社会の過去における変遷・興亡のありさま。また、その記録。「―に名を残す」「―上の人物」

②物事の現在に至る来歴。「―と伝統を誇る」

⇒れきし‐か【歴史家】

⇒れきし‐が【歴史画】

⇒れきし‐かがく【歴史科学】

⇒れきし‐がく【歴史学】

⇒れきし‐がくは【歴史学派】

⇒れきし‐かん【歴史観】

⇒れきし‐げき【歴史劇】

⇒れきし‐げんごがく【歴史言語学】

⇒れきし‐こうこがく【歴史考古学】

⇒れきし‐じだい【歴史時代】

⇒れきし‐しゅぎ【歴史主義】

⇒れきし‐しょうせつ【歴史小説】

⇒れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

⇒れきし‐ちりがく【歴史地理学】

⇒れきし‐てき【歴史的】

⇒れきしてき‐いしき【歴史的意識】

⇒れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】

⇒れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

⇒れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

⇒れきし‐てつがく【歴史哲学】

⇒れきしは‐けいざいがく‐は【歴史派経済学派】

⇒れきし‐ぶんぽう【歴史文法】

⇒れきし‐ほうがく【歴史法学】

⇒れきし‐ほうそく【歴史法則】

⇒れきし‐ものがたり【歴史物語】

⇒歴史は繰り返す

れき‐し【轢死】

(列車などの)車輪にひかれて死ぬこと。

れき‐じ【歴事】

歴代の主君に仕えること。

れきし‐か【歴史家】

歴史を研究する人。また、歴史に通じている人。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐が【歴史画】‥グワ

歴史上の出来事や人物などを主題とした絵画。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かがく【歴史科学】‥クワ‥

①(→)歴史学に同じ。

②歴史的な性格をもつ諸現象を取り扱う諸科学。内容上は社会科学に近い。

③ウィンデルバントの科学分類によれば、方法上自然科学に対立するもの。自然科学は反復のできる一般的な法則を立てることをその方法とするのに対し、歴史科学は反復できない一回的・個性的なものの記述を方法とすると考える。→文化科学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がく【歴史学】

歴史を研究の対象とする学問。また、歴史研究の本質を究める学問。史学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がくは【歴史学派】

19世紀半ばから20世紀初めにかけて、ドイツを中心に展開された経済学の一学派。イギリスの古典学派を批判し、国民経済の歴史性・特殊性を強調し、保護貿易主義を唱える。旧歴史学派のリスト・ロッシャー(W. G. F. Roscher1817〜1894)・ヒルデブラント(B. Hildebrand1812〜1878)、新歴史学派のシュモラー・ブレンターノ(L. Brentano1844〜1931)がその代表。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かん【歴史観】‥クワン

歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方。史観。→唯物史観→精神史。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げき【歴史劇】

(→)史劇に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げんごがく【歴史言語学】

(historical linguistics)言語学の一領域。言語の歴史的変化や祖語・語源などを研究する。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐こうこがく【歴史考古学】‥カウ‥

考古学の一部門。先史考古学に対して、文字史料のある歴史時代を研究する。

⇒れき‐し【歴史】

レキシコン【lexicon】

①(特にギリシア語・ラテン語・ヘブライ語などの)辞典。

②(特定の分野・作家・作品などの)語彙。語彙集。

れきし‐じだい【歴史時代】

文字で書かれた文献・記録によって知ることができる過去。歴史学の研究対象とされる文字発生以後の時代を指す。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しゅぎ【歴史主義】

(historicism)一切の事象を歴史的見地に立って理解しようとする立場。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しょうせつ【歴史小説】‥セウ‥

過去の時代を舞台にとり、その時代の様相と人間とを描こうとする小説。スコットの「ウェイヴァリー」、島崎藤村の「夜明け前」など。単に過去の時代を背景にする時代小説とは異なる。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

(historical demography)主に近代以前の人口動態や家族構造について研究する学問。第二次大戦後フランス・イギリスに始まる。キリスト教会の教区簿冊(信者の洗礼・結婚・埋葬などを記録)や宗門人別帳などを史料とする。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ちりがく【歴史地理学】

人文地理学的な現象を歴史的に研究する学問。

⇒れき‐し【歴史】

れき‐じつ【暦日】

①こよみ。

②こよみで定めてある日。

③年月。月日。

④こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

れき‐じつ【歴日】

日を経ること。日のたつこと。

れきし‐てき【歴史的】

歴史に関するさま。歴史に記録されるべきさま。すでに過去のものとなっていること。「―な事件」「―瞬間」

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐いしき【歴史的意識】

事物の歴史的起源・歴史的発展・歴史的地位についての意識。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】‥ヅカヒ

仮名遣の基準を、現代の発音によらず、古文献におくもの。契沖の整理に従って、普通規準を平安初期におく。→表音式仮名遣。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

ヨーロッパ語で、過去に起きた事象を現在の時制で表す表現法。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

(→)唯物史観に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐てつがく【歴史哲学】

(Geschichtsphilosophie ドイツ)歴史および歴史認識についての哲学的考察。

㋐歴史学の認識論・方法論。

㋑歴史的事象の本質・目標・意義についての哲学的解明とそれに基づく哲学的世界史。

⇒れき‐し【歴史】

れき【暦】

こよみ。

れき【歴】

分明であること。れっき。「―とした証拠」

れき【礫】

小さい石。こいし。つぶて。

れき

〔代〕

(レコの転。もと浄瑠璃社会の隠語)これ。あれ。れきま。洒落本、蕩子筌枉解「木でこしらへた―を」

れき‐うん【暦運】

日月星辰の運行。

れきおう【暦応】

(年号)

⇒りゃくおう

れき‐か【暦家】

暦術に精通している人。

れき‐かい【歴階】

きざはしの1段ごとに両足を揃えることなく、片足ずつかけて急ぎ上ること。

れき‐かい【礫塊】‥クワイ

小石と土くれ。転じて、値打のないもの。

れき‐がく【暦学】

天体の運行や暦術に関する学問。暦道。

れき‐かん【歴官】‥クワン

官職を順次に経て昇進すること。

れき‐がん【礫岩】

堆積岩の一種。礫が河川あるいは浅海に堆積して、砂などとともに膠着こうちゃく・固結したもの。

れき‐こう【礫耕】‥カウ

土壌ではなく、礫だけで植物を栽培すること。一般に屋内に礫床を設け、水分・養分などの管理をしながら行う。植物の生理実験、また比較的高価な園芸作物の栽培などに利用。

れき‐さい【歴歳】

年を経ること。としどし。歴年。

れき‐さつ【轢殺】

車輪でひき殺すこと。

れき‐ざん【歴山】

中国古代の帝舜が耕作したという地。山西省臨汾市翼城県南東の山とも、また隋代に建てられた千仏寺があり唐宋以来仏教の一中心となった山東省済南市の千仏山ともいう。

れき‐し【暦師】

こよみを作る人。

れき‐し【歴仕】

歴代の主君に仕えること。

れき‐し【歴史】

①人類社会の過去における変遷・興亡のありさま。また、その記録。「―に名を残す」「―上の人物」

②物事の現在に至る来歴。「―と伝統を誇る」

⇒れきし‐か【歴史家】

⇒れきし‐が【歴史画】

⇒れきし‐かがく【歴史科学】

⇒れきし‐がく【歴史学】

⇒れきし‐がくは【歴史学派】

⇒れきし‐かん【歴史観】

⇒れきし‐げき【歴史劇】

⇒れきし‐げんごがく【歴史言語学】

⇒れきし‐こうこがく【歴史考古学】

⇒れきし‐じだい【歴史時代】

⇒れきし‐しゅぎ【歴史主義】

⇒れきし‐しょうせつ【歴史小説】

⇒れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

⇒れきし‐ちりがく【歴史地理学】

⇒れきし‐てき【歴史的】

⇒れきしてき‐いしき【歴史的意識】

⇒れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】

⇒れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

⇒れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

⇒れきし‐てつがく【歴史哲学】

⇒れきしは‐けいざいがく‐は【歴史派経済学派】

⇒れきし‐ぶんぽう【歴史文法】

⇒れきし‐ほうがく【歴史法学】

⇒れきし‐ほうそく【歴史法則】

⇒れきし‐ものがたり【歴史物語】

⇒歴史は繰り返す

れき‐し【轢死】

(列車などの)車輪にひかれて死ぬこと。

れき‐じ【歴事】

歴代の主君に仕えること。

れきし‐か【歴史家】

歴史を研究する人。また、歴史に通じている人。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐が【歴史画】‥グワ

歴史上の出来事や人物などを主題とした絵画。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かがく【歴史科学】‥クワ‥

①(→)歴史学に同じ。

②歴史的な性格をもつ諸現象を取り扱う諸科学。内容上は社会科学に近い。

③ウィンデルバントの科学分類によれば、方法上自然科学に対立するもの。自然科学は反復のできる一般的な法則を立てることをその方法とするのに対し、歴史科学は反復できない一回的・個性的なものの記述を方法とすると考える。→文化科学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がく【歴史学】

歴史を研究の対象とする学問。また、歴史研究の本質を究める学問。史学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がくは【歴史学派】

19世紀半ばから20世紀初めにかけて、ドイツを中心に展開された経済学の一学派。イギリスの古典学派を批判し、国民経済の歴史性・特殊性を強調し、保護貿易主義を唱える。旧歴史学派のリスト・ロッシャー(W. G. F. Roscher1817〜1894)・ヒルデブラント(B. Hildebrand1812〜1878)、新歴史学派のシュモラー・ブレンターノ(L. Brentano1844〜1931)がその代表。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かん【歴史観】‥クワン

歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方。史観。→唯物史観→精神史。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げき【歴史劇】

(→)史劇に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げんごがく【歴史言語学】

(historical linguistics)言語学の一領域。言語の歴史的変化や祖語・語源などを研究する。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐こうこがく【歴史考古学】‥カウ‥

考古学の一部門。先史考古学に対して、文字史料のある歴史時代を研究する。

⇒れき‐し【歴史】

レキシコン【lexicon】

①(特にギリシア語・ラテン語・ヘブライ語などの)辞典。

②(特定の分野・作家・作品などの)語彙。語彙集。

れきし‐じだい【歴史時代】

文字で書かれた文献・記録によって知ることができる過去。歴史学の研究対象とされる文字発生以後の時代を指す。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しゅぎ【歴史主義】

(historicism)一切の事象を歴史的見地に立って理解しようとする立場。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しょうせつ【歴史小説】‥セウ‥

過去の時代を舞台にとり、その時代の様相と人間とを描こうとする小説。スコットの「ウェイヴァリー」、島崎藤村の「夜明け前」など。単に過去の時代を背景にする時代小説とは異なる。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

(historical demography)主に近代以前の人口動態や家族構造について研究する学問。第二次大戦後フランス・イギリスに始まる。キリスト教会の教区簿冊(信者の洗礼・結婚・埋葬などを記録)や宗門人別帳などを史料とする。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ちりがく【歴史地理学】

人文地理学的な現象を歴史的に研究する学問。

⇒れき‐し【歴史】

れき‐じつ【暦日】

①こよみ。

②こよみで定めてある日。

③年月。月日。

④こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

れき‐じつ【歴日】

日を経ること。日のたつこと。

れきし‐てき【歴史的】

歴史に関するさま。歴史に記録されるべきさま。すでに過去のものとなっていること。「―な事件」「―瞬間」

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐いしき【歴史的意識】

事物の歴史的起源・歴史的発展・歴史的地位についての意識。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】‥ヅカヒ

仮名遣の基準を、現代の発音によらず、古文献におくもの。契沖の整理に従って、普通規準を平安初期におく。→表音式仮名遣。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

ヨーロッパ語で、過去に起きた事象を現在の時制で表す表現法。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

(→)唯物史観に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐てつがく【歴史哲学】

(Geschichtsphilosophie ドイツ)歴史および歴史認識についての哲学的考察。

㋐歴史学の認識論・方法論。

㋑歴史的事象の本質・目標・意義についての哲学的解明とそれに基づく哲学的世界史。

⇒れき‐し【歴史】

「モナリザ」

提供:ullstein bild/APL

「モナリザ」

提供:ullstein bild/APL

「最後の晩餐」

提供:JTBフォト

「最後の晩餐」

提供:JTBフォト

レオニダス【Leōnidas】

スパルタ王。ペルシア戦争中の前480年、兵を率いてテルモピレーの隘路あいろを守り、ペルシアの大軍と戦って戦死。(在位前488〜前480)

レオパルディ【Giacomo Leopardi】

イタリアの詩人・古典学者。深い学殖と瑞々しい感性とを併せもつ。詩集「カンティ」のほか、「教訓的小品集」「随想集」、アンソロジー「イタリア詩文選」など。(1798〜1837)

レオポン

(leopardとlionとの合成語)ヒョウの雄とライオンの雌とから1959年に初めて生まれた人為的な種間雑種。

レオロジー【rheology】

(ギリシア語で流れの意のrheosに由来)物質の変形・流動に関する科学。プラスチック・土壌・生物細胞など種々の物質の粘性・塑性・チキソトロピー・弾性などの性質を、物理学や高分子化学などの境界にこだわらず総合的に扱う。流動学。流れ学。

レオン【León】

スペイン北西部の商工業・観光都市。スペイン‐ロマネスク様式のサン‐イシドロ教会やゴシック様式の大聖堂がある。人口14万1千(2001)。

レオン【Leon】

(3世)ビザンチン帝国皇帝(在位717〜741)。726年と730年の2度、イコンの崇拝・作成を禁じる聖画像破壊令を発した。726年に「ローマ法大全」の補助法典を発布。(675頃〜741)

レオンチェフ【Wassily Leontief】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。資源投入と生産物産出の産業間の連関を分析する方法を開発・発展させた。主著「アメリカ経済の構造」「産業連関分析」。ノーベル賞。(1906〜1999)→産業連関表

レガーズ【leg guards】

(→)シン‐ガードに同じ。

レガート【legato イタリア】

〔音〕奏法標語。「なめらかに」の意。一連の音をなめらかに続けて奏すること。↔スタッカート。→スラー

レガッタ【regatta】

ボート・スカル・ヨットなどの競技会。

れき【鬲】

中国で、新石器時代から使われた煮沸器の一種。ふくらみを持つ3脚を有し、煮炊きしたり、上に甑そうすなわち「こしき」を載せて穀物を蒸したりするのに用いた。土器と青銅器がある。

鬲

レオニダス【Leōnidas】

スパルタ王。ペルシア戦争中の前480年、兵を率いてテルモピレーの隘路あいろを守り、ペルシアの大軍と戦って戦死。(在位前488〜前480)

レオパルディ【Giacomo Leopardi】

イタリアの詩人・古典学者。深い学殖と瑞々しい感性とを併せもつ。詩集「カンティ」のほか、「教訓的小品集」「随想集」、アンソロジー「イタリア詩文選」など。(1798〜1837)

レオポン

(leopardとlionとの合成語)ヒョウの雄とライオンの雌とから1959年に初めて生まれた人為的な種間雑種。

レオロジー【rheology】

(ギリシア語で流れの意のrheosに由来)物質の変形・流動に関する科学。プラスチック・土壌・生物細胞など種々の物質の粘性・塑性・チキソトロピー・弾性などの性質を、物理学や高分子化学などの境界にこだわらず総合的に扱う。流動学。流れ学。

レオン【León】

スペイン北西部の商工業・観光都市。スペイン‐ロマネスク様式のサン‐イシドロ教会やゴシック様式の大聖堂がある。人口14万1千(2001)。

レオン【Leon】

(3世)ビザンチン帝国皇帝(在位717〜741)。726年と730年の2度、イコンの崇拝・作成を禁じる聖画像破壊令を発した。726年に「ローマ法大全」の補助法典を発布。(675頃〜741)

レオンチェフ【Wassily Leontief】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。資源投入と生産物産出の産業間の連関を分析する方法を開発・発展させた。主著「アメリカ経済の構造」「産業連関分析」。ノーベル賞。(1906〜1999)→産業連関表

レガーズ【leg guards】

(→)シン‐ガードに同じ。

レガート【legato イタリア】

〔音〕奏法標語。「なめらかに」の意。一連の音をなめらかに続けて奏すること。↔スタッカート。→スラー

レガッタ【regatta】

ボート・スカル・ヨットなどの競技会。

れき【鬲】

中国で、新石器時代から使われた煮沸器の一種。ふくらみを持つ3脚を有し、煮炊きしたり、上に甑そうすなわち「こしき」を載せて穀物を蒸したりするのに用いた。土器と青銅器がある。

鬲

れき【暦】

こよみ。

れき【歴】

分明であること。れっき。「―とした証拠」

れき【礫】

小さい石。こいし。つぶて。

れき

〔代〕

(レコの転。もと浄瑠璃社会の隠語)これ。あれ。れきま。洒落本、蕩子筌枉解「木でこしらへた―を」

れき‐うん【暦運】

日月星辰の運行。

れきおう【暦応】

(年号)

⇒りゃくおう

れき‐か【暦家】

暦術に精通している人。

れき‐かい【歴階】

きざはしの1段ごとに両足を揃えることなく、片足ずつかけて急ぎ上ること。

れき‐かい【礫塊】‥クワイ

小石と土くれ。転じて、値打のないもの。

れき‐がく【暦学】

天体の運行や暦術に関する学問。暦道。

れき‐かん【歴官】‥クワン

官職を順次に経て昇進すること。

れき‐がん【礫岩】

堆積岩の一種。礫が河川あるいは浅海に堆積して、砂などとともに膠着こうちゃく・固結したもの。

れき‐こう【礫耕】‥カウ

土壌ではなく、礫だけで植物を栽培すること。一般に屋内に礫床を設け、水分・養分などの管理をしながら行う。植物の生理実験、また比較的高価な園芸作物の栽培などに利用。

れき‐さい【歴歳】

年を経ること。としどし。歴年。

れき‐さつ【轢殺】

車輪でひき殺すこと。

れき‐ざん【歴山】

中国古代の帝舜が耕作したという地。山西省臨汾市翼城県南東の山とも、また隋代に建てられた千仏寺があり唐宋以来仏教の一中心となった山東省済南市の千仏山ともいう。

れき‐し【暦師】

こよみを作る人。

れき‐し【歴仕】

歴代の主君に仕えること。

れき‐し【歴史】

①人類社会の過去における変遷・興亡のありさま。また、その記録。「―に名を残す」「―上の人物」

②物事の現在に至る来歴。「―と伝統を誇る」

⇒れきし‐か【歴史家】

⇒れきし‐が【歴史画】

⇒れきし‐かがく【歴史科学】

⇒れきし‐がく【歴史学】

⇒れきし‐がくは【歴史学派】

⇒れきし‐かん【歴史観】

⇒れきし‐げき【歴史劇】

⇒れきし‐げんごがく【歴史言語学】

⇒れきし‐こうこがく【歴史考古学】

⇒れきし‐じだい【歴史時代】

⇒れきし‐しゅぎ【歴史主義】

⇒れきし‐しょうせつ【歴史小説】

⇒れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

⇒れきし‐ちりがく【歴史地理学】

⇒れきし‐てき【歴史的】

⇒れきしてき‐いしき【歴史的意識】

⇒れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】

⇒れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

⇒れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

⇒れきし‐てつがく【歴史哲学】

⇒れきしは‐けいざいがく‐は【歴史派経済学派】

⇒れきし‐ぶんぽう【歴史文法】

⇒れきし‐ほうがく【歴史法学】

⇒れきし‐ほうそく【歴史法則】

⇒れきし‐ものがたり【歴史物語】

⇒歴史は繰り返す

れき‐し【轢死】

(列車などの)車輪にひかれて死ぬこと。

れき‐じ【歴事】

歴代の主君に仕えること。

れきし‐か【歴史家】

歴史を研究する人。また、歴史に通じている人。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐が【歴史画】‥グワ

歴史上の出来事や人物などを主題とした絵画。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かがく【歴史科学】‥クワ‥

①(→)歴史学に同じ。

②歴史的な性格をもつ諸現象を取り扱う諸科学。内容上は社会科学に近い。

③ウィンデルバントの科学分類によれば、方法上自然科学に対立するもの。自然科学は反復のできる一般的な法則を立てることをその方法とするのに対し、歴史科学は反復できない一回的・個性的なものの記述を方法とすると考える。→文化科学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がく【歴史学】

歴史を研究の対象とする学問。また、歴史研究の本質を究める学問。史学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がくは【歴史学派】

19世紀半ばから20世紀初めにかけて、ドイツを中心に展開された経済学の一学派。イギリスの古典学派を批判し、国民経済の歴史性・特殊性を強調し、保護貿易主義を唱える。旧歴史学派のリスト・ロッシャー(W. G. F. Roscher1817〜1894)・ヒルデブラント(B. Hildebrand1812〜1878)、新歴史学派のシュモラー・ブレンターノ(L. Brentano1844〜1931)がその代表。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かん【歴史観】‥クワン

歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方。史観。→唯物史観→精神史。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げき【歴史劇】

(→)史劇に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げんごがく【歴史言語学】

(historical linguistics)言語学の一領域。言語の歴史的変化や祖語・語源などを研究する。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐こうこがく【歴史考古学】‥カウ‥

考古学の一部門。先史考古学に対して、文字史料のある歴史時代を研究する。

⇒れき‐し【歴史】

レキシコン【lexicon】

①(特にギリシア語・ラテン語・ヘブライ語などの)辞典。

②(特定の分野・作家・作品などの)語彙。語彙集。

れきし‐じだい【歴史時代】

文字で書かれた文献・記録によって知ることができる過去。歴史学の研究対象とされる文字発生以後の時代を指す。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しゅぎ【歴史主義】

(historicism)一切の事象を歴史的見地に立って理解しようとする立場。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しょうせつ【歴史小説】‥セウ‥

過去の時代を舞台にとり、その時代の様相と人間とを描こうとする小説。スコットの「ウェイヴァリー」、島崎藤村の「夜明け前」など。単に過去の時代を背景にする時代小説とは異なる。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

(historical demography)主に近代以前の人口動態や家族構造について研究する学問。第二次大戦後フランス・イギリスに始まる。キリスト教会の教区簿冊(信者の洗礼・結婚・埋葬などを記録)や宗門人別帳などを史料とする。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ちりがく【歴史地理学】

人文地理学的な現象を歴史的に研究する学問。

⇒れき‐し【歴史】

れき‐じつ【暦日】

①こよみ。

②こよみで定めてある日。

③年月。月日。

④こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

れき‐じつ【歴日】

日を経ること。日のたつこと。

れきし‐てき【歴史的】

歴史に関するさま。歴史に記録されるべきさま。すでに過去のものとなっていること。「―な事件」「―瞬間」

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐いしき【歴史的意識】

事物の歴史的起源・歴史的発展・歴史的地位についての意識。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】‥ヅカヒ

仮名遣の基準を、現代の発音によらず、古文献におくもの。契沖の整理に従って、普通規準を平安初期におく。→表音式仮名遣。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

ヨーロッパ語で、過去に起きた事象を現在の時制で表す表現法。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

(→)唯物史観に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐てつがく【歴史哲学】

(Geschichtsphilosophie ドイツ)歴史および歴史認識についての哲学的考察。

㋐歴史学の認識論・方法論。

㋑歴史的事象の本質・目標・意義についての哲学的解明とそれに基づく哲学的世界史。

⇒れき‐し【歴史】

れき【暦】

こよみ。

れき【歴】

分明であること。れっき。「―とした証拠」

れき【礫】

小さい石。こいし。つぶて。

れき

〔代〕

(レコの転。もと浄瑠璃社会の隠語)これ。あれ。れきま。洒落本、蕩子筌枉解「木でこしらへた―を」

れき‐うん【暦運】

日月星辰の運行。

れきおう【暦応】

(年号)

⇒りゃくおう

れき‐か【暦家】

暦術に精通している人。

れき‐かい【歴階】

きざはしの1段ごとに両足を揃えることなく、片足ずつかけて急ぎ上ること。

れき‐かい【礫塊】‥クワイ

小石と土くれ。転じて、値打のないもの。

れき‐がく【暦学】

天体の運行や暦術に関する学問。暦道。

れき‐かん【歴官】‥クワン

官職を順次に経て昇進すること。

れき‐がん【礫岩】

堆積岩の一種。礫が河川あるいは浅海に堆積して、砂などとともに膠着こうちゃく・固結したもの。

れき‐こう【礫耕】‥カウ

土壌ではなく、礫だけで植物を栽培すること。一般に屋内に礫床を設け、水分・養分などの管理をしながら行う。植物の生理実験、また比較的高価な園芸作物の栽培などに利用。

れき‐さい【歴歳】

年を経ること。としどし。歴年。

れき‐さつ【轢殺】

車輪でひき殺すこと。

れき‐ざん【歴山】

中国古代の帝舜が耕作したという地。山西省臨汾市翼城県南東の山とも、また隋代に建てられた千仏寺があり唐宋以来仏教の一中心となった山東省済南市の千仏山ともいう。

れき‐し【暦師】

こよみを作る人。

れき‐し【歴仕】

歴代の主君に仕えること。

れき‐し【歴史】

①人類社会の過去における変遷・興亡のありさま。また、その記録。「―に名を残す」「―上の人物」

②物事の現在に至る来歴。「―と伝統を誇る」

⇒れきし‐か【歴史家】

⇒れきし‐が【歴史画】

⇒れきし‐かがく【歴史科学】

⇒れきし‐がく【歴史学】

⇒れきし‐がくは【歴史学派】

⇒れきし‐かん【歴史観】

⇒れきし‐げき【歴史劇】

⇒れきし‐げんごがく【歴史言語学】

⇒れきし‐こうこがく【歴史考古学】

⇒れきし‐じだい【歴史時代】

⇒れきし‐しゅぎ【歴史主義】

⇒れきし‐しょうせつ【歴史小説】

⇒れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

⇒れきし‐ちりがく【歴史地理学】

⇒れきし‐てき【歴史的】

⇒れきしてき‐いしき【歴史的意識】

⇒れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】

⇒れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

⇒れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

⇒れきし‐てつがく【歴史哲学】

⇒れきしは‐けいざいがく‐は【歴史派経済学派】

⇒れきし‐ぶんぽう【歴史文法】

⇒れきし‐ほうがく【歴史法学】

⇒れきし‐ほうそく【歴史法則】

⇒れきし‐ものがたり【歴史物語】

⇒歴史は繰り返す

れき‐し【轢死】

(列車などの)車輪にひかれて死ぬこと。

れき‐じ【歴事】

歴代の主君に仕えること。

れきし‐か【歴史家】

歴史を研究する人。また、歴史に通じている人。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐が【歴史画】‥グワ

歴史上の出来事や人物などを主題とした絵画。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かがく【歴史科学】‥クワ‥

①(→)歴史学に同じ。

②歴史的な性格をもつ諸現象を取り扱う諸科学。内容上は社会科学に近い。

③ウィンデルバントの科学分類によれば、方法上自然科学に対立するもの。自然科学は反復のできる一般的な法則を立てることをその方法とするのに対し、歴史科学は反復できない一回的・個性的なものの記述を方法とすると考える。→文化科学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がく【歴史学】

歴史を研究の対象とする学問。また、歴史研究の本質を究める学問。史学。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐がくは【歴史学派】

19世紀半ばから20世紀初めにかけて、ドイツを中心に展開された経済学の一学派。イギリスの古典学派を批判し、国民経済の歴史性・特殊性を強調し、保護貿易主義を唱える。旧歴史学派のリスト・ロッシャー(W. G. F. Roscher1817〜1894)・ヒルデブラント(B. Hildebrand1812〜1878)、新歴史学派のシュモラー・ブレンターノ(L. Brentano1844〜1931)がその代表。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐かん【歴史観】‥クワン

歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方。史観。→唯物史観→精神史。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げき【歴史劇】

(→)史劇に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐げんごがく【歴史言語学】

(historical linguistics)言語学の一領域。言語の歴史的変化や祖語・語源などを研究する。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐こうこがく【歴史考古学】‥カウ‥

考古学の一部門。先史考古学に対して、文字史料のある歴史時代を研究する。

⇒れき‐し【歴史】

レキシコン【lexicon】

①(特にギリシア語・ラテン語・ヘブライ語などの)辞典。

②(特定の分野・作家・作品などの)語彙。語彙集。

れきし‐じだい【歴史時代】

文字で書かれた文献・記録によって知ることができる過去。歴史学の研究対象とされる文字発生以後の時代を指す。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しゅぎ【歴史主義】

(historicism)一切の事象を歴史的見地に立って理解しようとする立場。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐しょうせつ【歴史小説】‥セウ‥

過去の時代を舞台にとり、その時代の様相と人間とを描こうとする小説。スコットの「ウェイヴァリー」、島崎藤村の「夜明け前」など。単に過去の時代を背景にする時代小説とは異なる。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐じんこうがく【歴史人口学】

(historical demography)主に近代以前の人口動態や家族構造について研究する学問。第二次大戦後フランス・イギリスに始まる。キリスト教会の教区簿冊(信者の洗礼・結婚・埋葬などを記録)や宗門人別帳などを史料とする。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ちりがく【歴史地理学】

人文地理学的な現象を歴史的に研究する学問。

⇒れき‐し【歴史】

れき‐じつ【暦日】

①こよみ。

②こよみで定めてある日。

③年月。月日。

④こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

れき‐じつ【歴日】

日を経ること。日のたつこと。

れきし‐てき【歴史的】

歴史に関するさま。歴史に記録されるべきさま。すでに過去のものとなっていること。「―な事件」「―瞬間」

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐いしき【歴史的意識】

事物の歴史的起源・歴史的発展・歴史的地位についての意識。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐かなづかい【歴史的仮名遣】‥ヅカヒ

仮名遣の基準を、現代の発音によらず、古文献におくもの。契沖の整理に従って、普通規準を平安初期におく。→表音式仮名遣。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐げんざい【歴史的現在】

ヨーロッパ語で、過去に起きた事象を現在の時制で表す表現法。

⇒れき‐し【歴史】

れきしてき‐ゆいぶつろん【歴史的唯物論】

(→)唯物史観に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐てつがく【歴史哲学】

(Geschichtsphilosophie ドイツ)歴史および歴史認識についての哲学的考察。

㋐歴史学の認識論・方法論。

㋑歴史的事象の本質・目標・意義についての哲学的解明とそれに基づく哲学的世界史。

⇒れき‐し【歴史】

広辞苑 ページ 20863 での【○レールが敷かれる】単語。