複数辞典一括検索+![]()

![]()

○歴史は繰り返すれきしはくりかえす🔗⭐🔉

○歴史は繰り返すれきしはくりかえす

(ツキジデス「歴史」に由来するとされる英語の成句から)歴史上で一度起こった出来事は、場面や主人公を変えつつもそのあと何度も起きる。

⇒れき‐し【歴史】

れきしは‐けいざいがく‐は【歴史派経済学派】

(→)歴史学派に同じ。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ぶんぽう【歴史文法】‥パフ

発音・綴字・語形・構文などについて、時代とともに変遷する様子を明らかにした文法。史的文法。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ほうがく【歴史法学】‥ハフ‥

法の歴史的研究を通じて法の基本原理や発展過程を明らかにしようとする法学。代表的なものとしては、法の歴史性・民族性を強調したサヴィニーなどのドイツ歴史法学、法の発展を「身分から契約へ」と捉えたメーンなどのイギリス歴史法学がある。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ほうそく【歴史法則】‥ハフ‥

①歴史に一定の法則が働いているという考えに基づいて主張される、歴史の展開についての法則。唯物史観の発展段階論はその例。

②歴史によって制約される法則。すなわち、ある一定の歴史的時代にのみ妥当する法則。

⇒れき‐し【歴史】

れきし‐ものがたり【歴史物語】

①歴史的事実を基礎とした小説的作品。

②国文学では、漢文で記述された六国史などに対して、ある時代・時期の歴史を題材としている和文の物語の総称。「栄華物語」「大鏡」「増鏡」「今鏡」「水鏡」「月の行方」「池の藻屑」など。

⇒れき‐し【歴史】

れき‐しゃ【暦者】

こよみを作る人。暦師。〈日葡辞書〉

れき‐しゃ【櫟社】

大きな神木に祠ほこらを設けたり、鳥居だけを建てたりして社やしろとしたもの。

れき‐じゅつ【暦術】

日月の運行を測って、こよみを作る術。

れき‐じゅん【歴巡】

次々とめぐり歩くこと。

れき‐しょ【暦書】

暦学に関する本。また、こよみ。暦本。

れき‐しょう【暦象】‥シヤウ

①こよみによって天体の運行を推算すること。

②日月星辰の象かたち。天体現象。

れきしょうしんしょ【暦象新書】‥シヤウ‥

志筑しづき忠雄訳著の天文物理学書。3編6巻付録1巻。1798〜1802年(寛政10〜享和2)成立。イギリスのケイル(John Keil1671〜1721)のニュートン力学解説書(1725年刊)のオランダ語抄訳に自説を付す。地動説や万有引力の法則を日本で最初に紹介。

レキシントン【Lexington】

アメリカ合衆国北東部、ボストン市郊外の町。1775年4月に独立側の民兵がイギリス軍とここで衝突、アメリカ独立の機運を一挙に高めた。

れき‐すいさん‐がく【暦推算学】

太陽系に属する天体の天球上における位置・運動を予報する学問。編暦学。

れき‐すう【暦数・歴数】

①日月運行の度数を測って、こよみを作る方法。

②自然にめぐって来る運命。めぐりあわせ。命数。

③年代。年数。太平記11「―すでに百六十余年に及びぬれば」

れき‐せい【暦生】

陰陽おんよう寮で、暦道を学ぶ学生がくしょう。

れき‐せい【歴世】

代々。歴代。累世。

れき‐せい【瀝青】

(bitumen)(本来は天然アスファルトの意)天然に産する固体・半固体・液体または気体の炭化水素類に対する一般名。主なものは、固体のアスファルト、液体の石油、気体の天然ガスなど。ビチューメン。チャン。

⇒れきせい‐ウランこう【瀝青ウラン鉱】

⇒れきせい‐がん【瀝青岩】

⇒れきせい‐たん【瀝青炭】

れきせい‐ウランこう【瀝青ウラン鉱】‥クワウ

(→)ピッチ‐ブレンドに同じ。

⇒れき‐せい【瀝青】

れきせい‐がん【瀝青岩】

黒色ないし青色ガラス質の緻密な火山岩。松脂岩。

⇒れき‐せい【瀝青】

れきせい‐たん【瀝青炭】

石炭の一種で最も代表的なもの。光沢のある黒色で、炭素の分量は無煙炭よりは少なく褐炭より多い。煤煙の多い炎を発して燃焼。汽缶用・ガス用・コークス用その他用途が広い。黒炭。

⇒れき‐せい【瀝青】

れき‐せん【歴戦】

次々と戦闘を経験したこと。「―の勇士」

れき‐ぜん【歴然】

次々と並ぶさま。また、ありありとしたさま。明白なさま。曾我物語10「不思議なる例ためし、因果―とぞ見えける」。「―たる証拠」

れき‐だい【歴代】

(古くレキタイとも)代々。世々。歴世。歴葉。「―の君主」

れきだいめいがき【歴代名画記】‥グワ‥

唐の画論書。張彦遠ちょうげんえん著。10巻。唐代にいたるまでの画論・画史を集大成し、中国絵画史研究の基本史料。

れき‐だん【轢断】

電車などにひかれて切断されること。「死後―」

れき‐ちゅう【暦注】

暦本に記入される事項。天象・七曜・干支・朔望・潮汐・二十四節気などのほか、中段と呼ばれる十二直じゅうにちょく、下段に記される吉凶の選日、二十八宿・九星・六輝・雑節など。

れき‐ちょう【歴朝】‥テウ

①代々の朝廷。

②代々の天子。

れきちょうしょうしかい【歴朝詔詞解】‥テウセウ‥

「続日本紀」中の宣命せんみょう62編を抄出して訓読・解釈を施した書。本居宣長著。6巻。1803年(享和3)刊。宣命研究書の始め。続紀歴朝詔詞解。

れき‐てい【歴程】

へめぐり来ったみちすじ。「天路―」

れき‐でん【歴伝】

代々に伝えること。また、代々伝わって来たもの。

れき‐ど【礫土】

小石を多く含んだ土壌。

れき‐どう【暦道】‥ダウ

①暦術・暦数に関する学。また、その学にたずさわる人。

②特に陰陽おんよう寮の学科の一つ。暦法と漏刻の学をおさめた。

れきにん【暦仁】

(年号)

⇒りゃくにん

れき‐にん【歴任】

次々と諸種の官職・役職に任ぜられること。「要職を―する」

れき‐ねん【暦年】

①こよみに定めた1年。太陽暦で、平年は365日、閏年は366日。

②年月。歳月。

れき‐ねん【歴年】

①年を経ること。「―の功」

②としどし。年々。連年。

れき‐ねんれい【暦年齢】

(→)生活年齢に同じ。

れき‐ば【櫪馬】

うまやにつながれた馬。しばられて自由がきかないことのたとえ。

れき‐はい【歴拝】

次々と方々の社寺をめぐって参拝すること。巡拝。

れき‐はかせ【暦博士】

律令制で、陰陽おんよう寮に属し、こよみを作り、暦生に暦道を教えた教官。こよみのはかせ。

れき‐ひょう【暦表】‥ヘウ

将来起こるべき天体現象の日時を推算予報した表。天文観測用の天体暦、遠洋航海用の航海暦など。

⇒れきひょう‐じ【暦表時】

れきひょう‐じ【暦表時】‥ヘウ‥

平均時を修正して、その一様性を高めた時系。天文時のうち最も精密な時間の単位で、研究用に用いる。1956年に定められた。

⇒れき‐ひょう【暦表】

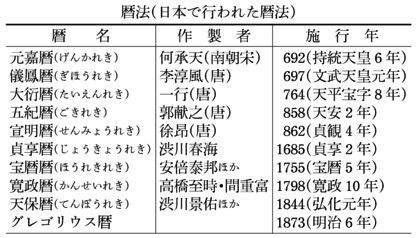

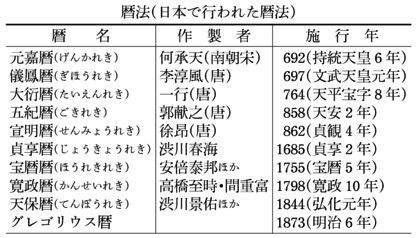

れき‐ほう【暦法】‥ハフ

こよみに関する法則。こよみを作る法。

暦法(日本で行われた暦法)

元嘉暦

儀鳳暦

大衍暦

五紀暦

宣明暦

貞享暦

宝暦暦

寛政暦

天保暦

グレゴリウス暦

れき‐ほう【歴訪】‥ハウ

次々と方々を訪問すること。歴問。「各国―の途に就く」

れき‐ほん【暦本】

こよみに関する書物。また、こよみ。欽明紀「卜書―…付送たてまつれ」

れきま

〔代〕

(→)「れき」に同じ。浮世風呂4「―がうるさいはナ」

れき‐めい【暦命】

暦数と天命。運命。

れき‐めい【歴名】

氏名を書き並べること。りゃくみょう。

⇒れきめい‐ちょう【歴名帳】

⇒れきめい‐ぼ【歴名簿】

れきめい‐ちょう【歴名帳】‥チヤウ

(→)歴名簿に同じ。

⇒れき‐めい【歴名】

れきめい‐ぼ【歴名簿】

氏名を書き並べた帳簿。名帳。名簿。

⇒れき‐めい【歴名】

れき‐もん【歴問】

(→)歴訪に同じ。

れき‐ゆう【歴遊】‥イウ

方々をめぐってあそぶこと。

レギュラー【regular】

①正式なさま。規則正しいさま。正規。通常。↔イレギュラー。

②レギュラー‐メンバーの略。

③レギュラー‐ガソリンの略。

⇒レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

⇒レギュラー‐コーヒー

⇒レギュラー‐バッティング

⇒レギュラー‐ポジション【regular position】

⇒レギュラー‐メンバー【regular member】

レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

ハイオク‐ガソリンに対して、標準のガソリン。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐コーヒー

(和製語)インスタント‐コーヒーに対して、挽ひいたコーヒー豆を使って浸出するコーヒー。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐バッティング

(和製語regular batting)野球で、試合と同じように野手や走者を置いて行う打撃練習。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐ポジション【regular position】

競技で、各選手の正規の位置。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐メンバー【regular member】

正式の成員(会員など)。正選手。常連。↔ゲスト‐メンバー

⇒レギュラー【regular】

レギュラシオン‐は【レギュラシオン派】

〔経〕(régulation フランスは調整の意)1970年代半ば以降、主にフランスに興ったマルクス経済学の学派。資本主義研究において、さまざまな制度によって矛盾・対立が調整される様式に分析の重点を置く。

レギュレーター【regulator】

調節装置。調整器。

れき‐よう【歴葉】‥エフ

(→)歴代に同じ。

れき‐らく【歴落】

①群を抜いているさま。

②ひとしくないさま。入りまじり並ぶさま。錯落。

③声や音の絶えないさま。

れき‐らん【歴覧】

①めぐって見ること。次々と見ること。

②いちいち目をとおすこと。

れき‐れき【歴歴】

①次々に並ぶさま。文華秀麗集「―なる衆星」

②はっきりしていちじるしいさま。明白なさま。歴然。天草本伊曾保物語「その証拠は―ぢやと言うて」。「―たる事実」

③昔からの高い家柄。身分のたっとい人。また、その道の権威者。一流の者。日本永代蔵1「―の聟となつて」。竹斎「―の医師くすし集まりて」。「お―」

④晴れがましいさま。源平盛衰記39「―としたる所に、ただ一人ぞおはしける」

れき‐れき【瀝瀝】

水などの垂れ流れる音。

れき‐れき【轣轣】

石ころの道を車の走り響く音。

れき‐ろく【轣轆】

①車などのきしる音。

②糸車。

レギンス【leggings】

①すねあて。

②乳幼児の洋服で、ズボンに似てやや細長く、端につけた輪を足に掛けて履くようにしたもの。

レク

レクリエーション・レクチャーなどの略。

レクイエム【requiem ラテン】

(「彼らに安息を」の意)

①(→)死者ミサに同じ。

②1の式文を歌うミサ曲。鎮魂ミサ曲・鎮魂曲と訳されるが、死者の魂が天国に迎え入れられるよう神に祈るもの。

フォーレ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

元嘉暦

儀鳳暦

大衍暦

五紀暦

宣明暦

貞享暦

宝暦暦

寛政暦

天保暦

グレゴリウス暦

れき‐ほう【歴訪】‥ハウ

次々と方々を訪問すること。歴問。「各国―の途に就く」

れき‐ほん【暦本】

こよみに関する書物。また、こよみ。欽明紀「卜書―…付送たてまつれ」

れきま

〔代〕

(→)「れき」に同じ。浮世風呂4「―がうるさいはナ」

れき‐めい【暦命】

暦数と天命。運命。

れき‐めい【歴名】

氏名を書き並べること。りゃくみょう。

⇒れきめい‐ちょう【歴名帳】

⇒れきめい‐ぼ【歴名簿】

れきめい‐ちょう【歴名帳】‥チヤウ

(→)歴名簿に同じ。

⇒れき‐めい【歴名】

れきめい‐ぼ【歴名簿】

氏名を書き並べた帳簿。名帳。名簿。

⇒れき‐めい【歴名】

れき‐もん【歴問】

(→)歴訪に同じ。

れき‐ゆう【歴遊】‥イウ

方々をめぐってあそぶこと。

レギュラー【regular】

①正式なさま。規則正しいさま。正規。通常。↔イレギュラー。

②レギュラー‐メンバーの略。

③レギュラー‐ガソリンの略。

⇒レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

⇒レギュラー‐コーヒー

⇒レギュラー‐バッティング

⇒レギュラー‐ポジション【regular position】

⇒レギュラー‐メンバー【regular member】

レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

ハイオク‐ガソリンに対して、標準のガソリン。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐コーヒー

(和製語)インスタント‐コーヒーに対して、挽ひいたコーヒー豆を使って浸出するコーヒー。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐バッティング

(和製語regular batting)野球で、試合と同じように野手や走者を置いて行う打撃練習。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐ポジション【regular position】

競技で、各選手の正規の位置。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐メンバー【regular member】

正式の成員(会員など)。正選手。常連。↔ゲスト‐メンバー

⇒レギュラー【regular】

レギュラシオン‐は【レギュラシオン派】

〔経〕(régulation フランスは調整の意)1970年代半ば以降、主にフランスに興ったマルクス経済学の学派。資本主義研究において、さまざまな制度によって矛盾・対立が調整される様式に分析の重点を置く。

レギュレーター【regulator】

調節装置。調整器。

れき‐よう【歴葉】‥エフ

(→)歴代に同じ。

れき‐らく【歴落】

①群を抜いているさま。

②ひとしくないさま。入りまじり並ぶさま。錯落。

③声や音の絶えないさま。

れき‐らん【歴覧】

①めぐって見ること。次々と見ること。

②いちいち目をとおすこと。

れき‐れき【歴歴】

①次々に並ぶさま。文華秀麗集「―なる衆星」

②はっきりしていちじるしいさま。明白なさま。歴然。天草本伊曾保物語「その証拠は―ぢやと言うて」。「―たる事実」

③昔からの高い家柄。身分のたっとい人。また、その道の権威者。一流の者。日本永代蔵1「―の聟となつて」。竹斎「―の医師くすし集まりて」。「お―」

④晴れがましいさま。源平盛衰記39「―としたる所に、ただ一人ぞおはしける」

れき‐れき【瀝瀝】

水などの垂れ流れる音。

れき‐れき【轣轣】

石ころの道を車の走り響く音。

れき‐ろく【轣轆】

①車などのきしる音。

②糸車。

レギンス【leggings】

①すねあて。

②乳幼児の洋服で、ズボンに似てやや細長く、端につけた輪を足に掛けて履くようにしたもの。

レク

レクリエーション・レクチャーなどの略。

レクイエム【requiem ラテン】

(「彼らに安息を」の意)

①(→)死者ミサに同じ。

②1の式文を歌うミサ曲。鎮魂ミサ曲・鎮魂曲と訳されるが、死者の魂が天国に迎え入れられるよう神に祈るもの。

フォーレ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→フォーレのレクイエム「天国にて」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レクチャー【lecture】

講義。講演。説明。「利用法について―を受ける」

レグホーン【Leghorn】

(レグホンとも)鶏の一品種。イタリア西部、リグリア海に臨むリヴォルノ(英語名レグホーン)市の原産。色は褐・黒などもあるが、白色レグホーンが代表的卵用種。顔面・鶏冠は赤色、耳は白色、脚は黄色。強健で産卵数が多く、年200個を超える。

レグミン【Legumin ドイツ】

植物性蛋白質の一つ。豆類に多量に含まれ、「にがり」すなわちマグネシウム塩類にあうと凝固する。豆腐の成分。

レクラム【Reclam】

ドイツ人レクラム(A. P. Reclam1807〜1896)が創設した出版社。小型版の叢書「レクラム文庫」を1867年から発行。

レクリエーション【recreation】

仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養や娯楽によって癒すこと。また、そのために行う休養や娯楽。

レグルス【Regulus】

(王または支配者の意のラテン語)獅子座の首星。青白色で光度1.3等。

レゲエ【reggae】

ジャマイカを代表する音楽。リズム‐アンド‐ブルースの影響を受けたスカ(ska)やロック‐ステディ(rock-steady)をもとに1960年代末に生まれ、70年代に世界中に広まった。

れこ

〔代〕

(「これ」の倒語で隠語)あからさまに言うのを憚はばかるような事物を暗に指していう語。情人・金銭・妾などを暗示する場合など。これ。あれ。例のこと。例のもの。れこ式。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「今日から金で買ひ切つた体、一日違へば―づつ(これ位ずつ)違ふ」

レコーダー【recorder】

①記録係。

②記録器。「タイム‐―」

③録音機。「テープ‐―」

④⇒リコーダー

レコーディング【recording】

録音。レコードなどの吹き込み。

レコード【record】

①記録。特に競技成績の記録。また、その最高記録。「―保持者」

②音声や音楽などを録音し、プレーヤーによって再生する円盤。音盤。ディスク。

③コンピューターで、いくつかの値の並びとして構成されるデータ。また、オペレーティング‐システムがファイル内のデータを管理する最小の単位。

⇒レコード‐コンサート

⇒レコード‐タイム【record time】

⇒レコード‐プレーヤー【record player】

⇒レコード‐ホルダー【record holder】

⇒レコード‐やぶり【レコード破り】

レコード‐コンサート

(和製語record concert)レコードにより音楽を鑑賞する会。

⇒レコード【record】

レコード‐タイム【record time】

競走の最高記録。

⇒レコード【record】

レコード‐プレーヤー【record player】

レコード再生装置のこと。狭義にはレコードから音の信号を取り出し、増幅装置へ送る部分。モーター・ターン‐テーブル・ピック‐アップなどから成る。電気蓄音機。電蓄。プレーヤー。

⇒レコード【record】

レコード‐ホルダー【record holder】

記録保持者。競技の最優秀記録を保持する者。

⇒レコード【record】

レコード‐やぶり【レコード破り】

従来の記録以上に越え出ること。記録破り。

⇒レコード【record】

れこ‐しき【れこ式】

例のこと。これ。浮世風呂4「ちつと―でわけがあつてナ」→れこ

レゴン【legong インドネシア】

インドネシア、バリ島の古典舞踊。通常ガムランの伴奏により10〜13歳の少女が高度な技術と激しい動きをもって踊る。

レコンキスタ【Reconquista スペイン】

キリスト教徒が、711年イベリア半島に侵入したイスラム勢力を駆逐するために行なった運動。722年に始まり、1492年グラナダ陥落で完了。この運動の過程で、ポルトガル・スペイン両王国が成立。国土回復運動。

レザー【leather】

①なめし革。皮革。

②レザー‐クロスの略。

⇒レザー‐クラフト【leather craft】

⇒レザー‐クロス【leathercloth】

⇒レザー‐ペーパー【leather paper】

レザー【razor】

⇒レーザー

レザー‐クラフト【leather craft】

皮革を用いた手芸。皮革工芸。皮細工。

⇒レザー【leather】

レザー‐クロス【leathercloth】

①メルトン仕上げを施した綿毛交織物。

②防水布の一種。表面に塗料を施して皮革状にした厚地の木綿織物。模造革。帽子・コート・ブーツなどに用いる。

⇒レザー【leather】

レザーブ【reserve】

⇒リザーブ

レザー‐ペーパー【leather paper】

(→)擬革紙ぎかくし。

⇒レザー【leather】

レザノフ【Nikolai Petrovich Rezanov】

江戸後期に来日したロシア使節。ロシア領アメリカ会社総支配人。1804年(文化1)に遣日全権として、仙台の漂流者津太夫らを伴って長崎に入港。通商を拒絶され、部下に命じてサハリン・エトロフの会所などを襲撃させた。(1764〜1807)

レサマ‐リマ【José Lezama Lima】

キューバの詩人・小説家。詩集「ナルキッソスの死」、小説「パラディーソ」など。(1910〜1976)

レジ

(→)レジスター2・3の略。

レシート【receipt】

領収書。特にレジスター2から金額が記入されて出てくる紙片。

レシーバー【receiver】

①テニス・バレーボールなどで、相手のサーブを受ける人。

②受信装置で、主に直接耳に当てて聞くもの。

③アメリカン‐フットボールの攻撃要員。主にフォワード‐パスを受ける役割。

レシーブ【receive】

①テニス・卓球などで、サーブされたボールを受けて返すこと。

②バレーボールで、サーブやスパイクされたボールを受けてはね上げること。

レジーム【regime】

①政治体制。政体。政権。

②通商・金融・環境など特定の問題で、各国の同意の上でルールや紛争解決の方策を定める制度。国際レジーム。

⇒レジーム‐シフト【regime shift】

レジーム‐シフト【regime shift】

大気・海洋・海洋生態系からなる地球の動態の基本構造が数十年間隔で転換すること。

⇒レジーム【regime】

レジェ【Fernand Léger】

フランスの画家。キュビスムの運動に加わったのち、近代技術と産業とがもたらす機械の美を取り入れて、明快な装飾的画風を築いた。(1881〜1955)

レジオネラ‐きん【レジオネラ菌】

(Legionella ラテン)グラム陰性桿菌の一つ。空調用冷却水・温泉水・24時間風呂などの水中や土中に生息。レジオネラ症の病原菌として1977年に発見。時に院内感染の原因となる。

レジオネラ‐しょう【レジオネラ症】‥シヤウ

レジオネラ菌の経気道感染による疾病。高熱・咳・喀痰を主症状とする肺炎で、進行がはやく、特に高齢者では死亡する。在郷軍人病。

レジオン‐ドヌール【Légion d'honneur フランス】

フランスの最高勲章。5級に分かれ、軍事上あるいは文化上の功績者に授与。1802年ナポレオンの制定。

レジスター【register】

①記録。登録。登録簿。

②自動金銭登録器。金銭計算器。レジ。

③飲食店・商店などで、客が金銭の支払いをする場所。また、そこにいる係。現金出納係。レジ。

④映画撮影で、俳優が顔付きや動作で感情を表すこと。

⑤コンピューターで、CPU内に置かれる高速の一時記憶装置。

⑥〔言〕使用領域・場面によって区分される言葉の変種。また、その言語使用域。

レジスタンス【résistance フランス】

抵抗運動。特に第二次大戦中のフランスにおける対独抵抗運動を指す。

レジストリー【registry】

①インターネットにおけるドメイン名の登録や管理、登録されたドメインへの接続方法の整備などを行う管理組織。

②ウィンドウズ系オペレーティング‐システムで、システムやアプリケーションの設定データが記録されているデータベース。

レシタティーヴ【recitative】

〔音〕

⇒レチタティーヴォ

レシチン【Lecithin ドイツ】

代表的なリン脂質の一つ。動物・植物・酵母・カビ類に広く分布。哺乳類組織では全リン脂質の約半分を占め、生体膜の主要構成成分。動物ではガス交換にかかわるとされる。界面活性剤としても使用。ホスファチジルコリン。

レシテーション【recitation】

朗唱。暗誦。

レジデンス【residence】

(住宅・住居の意)民間の賃貸・分譲住宅の呼称の一つ。

レシピ【recipe】

料理の材料や調理法。また、それを記したもの。

レシピエント【recipient】

〔医〕(受領者の意)他の人から提供された臓器・組織あるいは血液を移植ないし輸血してもらう人。↔ドナー

レシフェ【Recife】

ブラジル北東部の港湾都市。植民地期に砂糖の集散地として栄え、カーニバルで有名。人口148万7千(2003)。

レジ‐ぶくろ【レジ袋】

(レジはレジスターの略)スーパー‐マーケットなどのレジスター3で客に配る、購入商品を入れる合成樹脂製の手提げ袋。

レシプロ‐エンジン

(reciprocating engine)(→)ピストン‐エンジンに同じ。

レジメ【résumé フランス】

⇒レジュメ

レジメンタル‐タイ【regimental tie】

(regimental は「連隊の」の意)太目の斜め縞柄のネクタイ。イギリスの軍隊が連隊ごとに違う縞柄の連隊旗を用いたことからいう。

レジャー【leisure】

余暇。仕事のひま。転じて、余暇を利用してする遊び・娯楽。「―‐タイム」「―用品」

⇒レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】

⇒レジャー‐シート【leisure sheet】

⇒レジャー‐センター【leisure center】

⇒レジャー‐ランド

レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】‥ゲフ

余暇を楽しむための商品やサービスを供給する諸事業の総称。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐シート【leisure sheet】

野外で地面に座るときに敷く敷物。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐センター【leisure center】

娯楽設備を集めた場所。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐ランド

(和製語leisure land)娯楽設備をそろえた大規模な遊戯施設。

⇒レジャー【leisure】

レジュメ【résumé フランス】

摘要。要約。特に研究発表・講演などの内容をまとめたもの。レジメ。

レジン【resin】

(→)樹脂。

レス

(レスポンスの略から)返答。返信。特に、インターネット上のコミュニケーションでいう。

レス【loess】

(→)黄土おうど。

レズ【les】

レズビアンの略。

レスキュー【rescue】

救助。救援。「―活動」

⇒レスキュー‐たい【レスキュー隊】

レスキュー‐たい【レスキュー隊】

火災・水害・大事故などのときに出動して人命救助にあたる、消防や警察の部隊の通称。

⇒レスキュー【rescue】

レスコフ【Nikolai S. Leskov】

ロシアの小説家。ロシア各地を旅して民衆の習俗を深く知り、巧みな語り口で精彩に富んだ伝奇的物語を書いた。小説「左きき」「魅せられた旅人」「僧院の人々」など。(1831〜1895)

レスト‐ハウス【rest house】

休憩所。休養のための宿泊所。

レストラン【restaurant フランス】

西洋料理店。日本では1857年(安政4)頃長崎に、62年(文久2)横浜に開業。洋食屋。レストラント。

レスト‐ルーム【rest room】

(劇場・デパートなどの)便所。洗面所つき休憩室。

レズビアン【lesbian】

女性の同性愛者。レズ。エーゲ海のレスボス島の女性が同性愛に耽ったという伝説による語。

レスピーギ【Ottorino Respighi】

イタリアの作曲家。色彩的管弦楽法を駆使し、歌劇偏重のイタリア音楽を純器楽の方向に発展させた。交響詩「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭」など。(1879〜1936)

レスピーギ

提供:ullstein bild/APL

→フォーレのレクイエム「天国にて」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レクチャー【lecture】

講義。講演。説明。「利用法について―を受ける」

レグホーン【Leghorn】

(レグホンとも)鶏の一品種。イタリア西部、リグリア海に臨むリヴォルノ(英語名レグホーン)市の原産。色は褐・黒などもあるが、白色レグホーンが代表的卵用種。顔面・鶏冠は赤色、耳は白色、脚は黄色。強健で産卵数が多く、年200個を超える。

レグミン【Legumin ドイツ】

植物性蛋白質の一つ。豆類に多量に含まれ、「にがり」すなわちマグネシウム塩類にあうと凝固する。豆腐の成分。

レクラム【Reclam】

ドイツ人レクラム(A. P. Reclam1807〜1896)が創設した出版社。小型版の叢書「レクラム文庫」を1867年から発行。

レクリエーション【recreation】

仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養や娯楽によって癒すこと。また、そのために行う休養や娯楽。

レグルス【Regulus】

(王または支配者の意のラテン語)獅子座の首星。青白色で光度1.3等。

レゲエ【reggae】

ジャマイカを代表する音楽。リズム‐アンド‐ブルースの影響を受けたスカ(ska)やロック‐ステディ(rock-steady)をもとに1960年代末に生まれ、70年代に世界中に広まった。

れこ

〔代〕

(「これ」の倒語で隠語)あからさまに言うのを憚はばかるような事物を暗に指していう語。情人・金銭・妾などを暗示する場合など。これ。あれ。例のこと。例のもの。れこ式。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「今日から金で買ひ切つた体、一日違へば―づつ(これ位ずつ)違ふ」

レコーダー【recorder】

①記録係。

②記録器。「タイム‐―」

③録音機。「テープ‐―」

④⇒リコーダー

レコーディング【recording】

録音。レコードなどの吹き込み。

レコード【record】

①記録。特に競技成績の記録。また、その最高記録。「―保持者」

②音声や音楽などを録音し、プレーヤーによって再生する円盤。音盤。ディスク。

③コンピューターで、いくつかの値の並びとして構成されるデータ。また、オペレーティング‐システムがファイル内のデータを管理する最小の単位。

⇒レコード‐コンサート

⇒レコード‐タイム【record time】

⇒レコード‐プレーヤー【record player】

⇒レコード‐ホルダー【record holder】

⇒レコード‐やぶり【レコード破り】

レコード‐コンサート

(和製語record concert)レコードにより音楽を鑑賞する会。

⇒レコード【record】

レコード‐タイム【record time】

競走の最高記録。

⇒レコード【record】

レコード‐プレーヤー【record player】

レコード再生装置のこと。狭義にはレコードから音の信号を取り出し、増幅装置へ送る部分。モーター・ターン‐テーブル・ピック‐アップなどから成る。電気蓄音機。電蓄。プレーヤー。

⇒レコード【record】

レコード‐ホルダー【record holder】

記録保持者。競技の最優秀記録を保持する者。

⇒レコード【record】

レコード‐やぶり【レコード破り】

従来の記録以上に越え出ること。記録破り。

⇒レコード【record】

れこ‐しき【れこ式】

例のこと。これ。浮世風呂4「ちつと―でわけがあつてナ」→れこ

レゴン【legong インドネシア】

インドネシア、バリ島の古典舞踊。通常ガムランの伴奏により10〜13歳の少女が高度な技術と激しい動きをもって踊る。

レコンキスタ【Reconquista スペイン】

キリスト教徒が、711年イベリア半島に侵入したイスラム勢力を駆逐するために行なった運動。722年に始まり、1492年グラナダ陥落で完了。この運動の過程で、ポルトガル・スペイン両王国が成立。国土回復運動。

レザー【leather】

①なめし革。皮革。

②レザー‐クロスの略。

⇒レザー‐クラフト【leather craft】

⇒レザー‐クロス【leathercloth】

⇒レザー‐ペーパー【leather paper】

レザー【razor】

⇒レーザー

レザー‐クラフト【leather craft】

皮革を用いた手芸。皮革工芸。皮細工。

⇒レザー【leather】

レザー‐クロス【leathercloth】

①メルトン仕上げを施した綿毛交織物。

②防水布の一種。表面に塗料を施して皮革状にした厚地の木綿織物。模造革。帽子・コート・ブーツなどに用いる。

⇒レザー【leather】

レザーブ【reserve】

⇒リザーブ

レザー‐ペーパー【leather paper】

(→)擬革紙ぎかくし。

⇒レザー【leather】

レザノフ【Nikolai Petrovich Rezanov】

江戸後期に来日したロシア使節。ロシア領アメリカ会社総支配人。1804年(文化1)に遣日全権として、仙台の漂流者津太夫らを伴って長崎に入港。通商を拒絶され、部下に命じてサハリン・エトロフの会所などを襲撃させた。(1764〜1807)

レサマ‐リマ【José Lezama Lima】

キューバの詩人・小説家。詩集「ナルキッソスの死」、小説「パラディーソ」など。(1910〜1976)

レジ

(→)レジスター2・3の略。

レシート【receipt】

領収書。特にレジスター2から金額が記入されて出てくる紙片。

レシーバー【receiver】

①テニス・バレーボールなどで、相手のサーブを受ける人。

②受信装置で、主に直接耳に当てて聞くもの。

③アメリカン‐フットボールの攻撃要員。主にフォワード‐パスを受ける役割。

レシーブ【receive】

①テニス・卓球などで、サーブされたボールを受けて返すこと。

②バレーボールで、サーブやスパイクされたボールを受けてはね上げること。

レジーム【regime】

①政治体制。政体。政権。

②通商・金融・環境など特定の問題で、各国の同意の上でルールや紛争解決の方策を定める制度。国際レジーム。

⇒レジーム‐シフト【regime shift】

レジーム‐シフト【regime shift】

大気・海洋・海洋生態系からなる地球の動態の基本構造が数十年間隔で転換すること。

⇒レジーム【regime】

レジェ【Fernand Léger】

フランスの画家。キュビスムの運動に加わったのち、近代技術と産業とがもたらす機械の美を取り入れて、明快な装飾的画風を築いた。(1881〜1955)

レジオネラ‐きん【レジオネラ菌】

(Legionella ラテン)グラム陰性桿菌の一つ。空調用冷却水・温泉水・24時間風呂などの水中や土中に生息。レジオネラ症の病原菌として1977年に発見。時に院内感染の原因となる。

レジオネラ‐しょう【レジオネラ症】‥シヤウ

レジオネラ菌の経気道感染による疾病。高熱・咳・喀痰を主症状とする肺炎で、進行がはやく、特に高齢者では死亡する。在郷軍人病。

レジオン‐ドヌール【Légion d'honneur フランス】

フランスの最高勲章。5級に分かれ、軍事上あるいは文化上の功績者に授与。1802年ナポレオンの制定。

レジスター【register】

①記録。登録。登録簿。

②自動金銭登録器。金銭計算器。レジ。

③飲食店・商店などで、客が金銭の支払いをする場所。また、そこにいる係。現金出納係。レジ。

④映画撮影で、俳優が顔付きや動作で感情を表すこと。

⑤コンピューターで、CPU内に置かれる高速の一時記憶装置。

⑥〔言〕使用領域・場面によって区分される言葉の変種。また、その言語使用域。

レジスタンス【résistance フランス】

抵抗運動。特に第二次大戦中のフランスにおける対独抵抗運動を指す。

レジストリー【registry】

①インターネットにおけるドメイン名の登録や管理、登録されたドメインへの接続方法の整備などを行う管理組織。

②ウィンドウズ系オペレーティング‐システムで、システムやアプリケーションの設定データが記録されているデータベース。

レシタティーヴ【recitative】

〔音〕

⇒レチタティーヴォ

レシチン【Lecithin ドイツ】

代表的なリン脂質の一つ。動物・植物・酵母・カビ類に広く分布。哺乳類組織では全リン脂質の約半分を占め、生体膜の主要構成成分。動物ではガス交換にかかわるとされる。界面活性剤としても使用。ホスファチジルコリン。

レシテーション【recitation】

朗唱。暗誦。

レジデンス【residence】

(住宅・住居の意)民間の賃貸・分譲住宅の呼称の一つ。

レシピ【recipe】

料理の材料や調理法。また、それを記したもの。

レシピエント【recipient】

〔医〕(受領者の意)他の人から提供された臓器・組織あるいは血液を移植ないし輸血してもらう人。↔ドナー

レシフェ【Recife】

ブラジル北東部の港湾都市。植民地期に砂糖の集散地として栄え、カーニバルで有名。人口148万7千(2003)。

レジ‐ぶくろ【レジ袋】

(レジはレジスターの略)スーパー‐マーケットなどのレジスター3で客に配る、購入商品を入れる合成樹脂製の手提げ袋。

レシプロ‐エンジン

(reciprocating engine)(→)ピストン‐エンジンに同じ。

レジメ【résumé フランス】

⇒レジュメ

レジメンタル‐タイ【regimental tie】

(regimental は「連隊の」の意)太目の斜め縞柄のネクタイ。イギリスの軍隊が連隊ごとに違う縞柄の連隊旗を用いたことからいう。

レジャー【leisure】

余暇。仕事のひま。転じて、余暇を利用してする遊び・娯楽。「―‐タイム」「―用品」

⇒レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】

⇒レジャー‐シート【leisure sheet】

⇒レジャー‐センター【leisure center】

⇒レジャー‐ランド

レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】‥ゲフ

余暇を楽しむための商品やサービスを供給する諸事業の総称。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐シート【leisure sheet】

野外で地面に座るときに敷く敷物。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐センター【leisure center】

娯楽設備を集めた場所。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐ランド

(和製語leisure land)娯楽設備をそろえた大規模な遊戯施設。

⇒レジャー【leisure】

レジュメ【résumé フランス】

摘要。要約。特に研究発表・講演などの内容をまとめたもの。レジメ。

レジン【resin】

(→)樹脂。

レス

(レスポンスの略から)返答。返信。特に、インターネット上のコミュニケーションでいう。

レス【loess】

(→)黄土おうど。

レズ【les】

レズビアンの略。

レスキュー【rescue】

救助。救援。「―活動」

⇒レスキュー‐たい【レスキュー隊】

レスキュー‐たい【レスキュー隊】

火災・水害・大事故などのときに出動して人命救助にあたる、消防や警察の部隊の通称。

⇒レスキュー【rescue】

レスコフ【Nikolai S. Leskov】

ロシアの小説家。ロシア各地を旅して民衆の習俗を深く知り、巧みな語り口で精彩に富んだ伝奇的物語を書いた。小説「左きき」「魅せられた旅人」「僧院の人々」など。(1831〜1895)

レスト‐ハウス【rest house】

休憩所。休養のための宿泊所。

レストラン【restaurant フランス】

西洋料理店。日本では1857年(安政4)頃長崎に、62年(文久2)横浜に開業。洋食屋。レストラント。

レスト‐ルーム【rest room】

(劇場・デパートなどの)便所。洗面所つき休憩室。

レズビアン【lesbian】

女性の同性愛者。レズ。エーゲ海のレスボス島の女性が同性愛に耽ったという伝説による語。

レスピーギ【Ottorino Respighi】

イタリアの作曲家。色彩的管弦楽法を駆使し、歌劇偏重のイタリア音楽を純器楽の方向に発展させた。交響詩「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭」など。(1879〜1936)

レスピーギ

提供:ullstein bild/APL

→交響詩「ローマの松」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レスピレーター【respirator】

(→)人工呼吸器に同じ。

レスボス【Lesbos】

ギリシア東部、エーゲ海の島。女性詩人サッフォーの生地。→レズビアン

レスポンス【response】

返答。応答。反応。

⇒レスポンス‐タイム【response time】

レスポンス‐タイム【response time】

コンピューターで、処理開始の指示を出してから、処理の最初の結果が出力されるまでの時間。→ターンアラウンド‐タイム

⇒レスポンス【response】

レスラー【wrestler】

レスリングの競技者。

レスリング【wrestling】

格技の一つ。二人の競技者がマット上で立技(スタンド)・寝技(グラウンド)で格闘し、寝技で相手の両肩を1秒間マットにつければフォール勝ちとなる。グレコローマン‐スタイルとフリー‐スタイルとがあり、体重により男女とも7階級に分かれる。

レセップス【Ferdinand de Lesseps】

フランスの外交官。エジプトの許可を得て1859〜69年スエズ運河を開削。また、パナマ運河開削をも計画したが果たせなかった。(1805〜1894)

レセプション【reception】

①接見。

②招待会。歓迎会。

③ホテルなどの受付。

レセプター【receptor】

〔生〕(→)受容器または(→)受容体に同じ。

レセプト【Rezept ドイツ】

〔医〕(処方箋の意)医療機関が健康保険組合に請求する診療報酬明細書。

レセルピン【reserpine】

分子式C33H40N2O9 アルカロイドの一つ。インドジャボクなどの根に含まれる。インドールの誘導体とみなされる。血圧降下剤・精神安定剤として用いる。

れそ

〔代〕

(「それ」の倒語で隠語)物をあらわに言いにくい時に暗示的に用いる語。あのこと。あいつ。浄瑠璃、冥途飛脚「ヤ―が言伝てしたぞや」→れこ

レソト【Lesotho】

アフリカ南部の王国。イギリスの保護領バストランドが1966年独立。南アフリカ共和国に囲まれた農業牧畜国。面積3万平方キロメートル。人口214万4千(2000)。首都マセル。→アフリカ(図)

レソルシノール【resorcinol】

分子式C6H4(OH)2 2価フェノールの一つ。メタ‐ジヒドロキシ‐ベンゼン。ヒドロキノンの異性体。無色の結晶。味は甘く特臭がある。フルオレセインなどの染料の原料。レゾルシン。

レゾルシン【Resorcin ドイツ】

(→)レソルシノールに同じ。

レゾン‐デートル【raison d'être フランス】

⇒レーゾン‐デートル

レダ【Lēda】

ギリシア神話で、スパルタ王テュンダレオスの妻。白鳥の姿になったゼウスと交わり、ディオスクロイ兄弟とヘレネとを生んだ。

レター【letter】

①文字。「キャピタル‐―」

②手紙。書簡。「ラブ‐―」

⇒レター‐ペーパー【letter paper】

⇒レター‐ヘッド【letterhead】

⇒レター‐ボックス【letterbox】

レター‐ペーパー【letter paper】

便箋びんせん。書簡箋。

⇒レター【letter】

レター‐ヘッド【letterhead】

便箋の上部に印刷した、デザインした会社名や住所など。また、そのような仕様の便箋。

⇒レター【letter】

レター‐ボックス【letterbox】

郵便受け。

⇒レター【letter】

レダクション‐ギア【reduction gear】

減速装置。

レダクターゼ【reductase】

還元反応を触媒する酵素の総称。酸化還元酵素の一種だが、分子状酸素を基質とする、ふつうの酸化反応は触媒しない。硝酸レダクターゼ・亜硫酸レダクターゼなど。還元酵素。

レタス【lettuce】

キク科の一年生または二年生葉菜。原産地は諸説あり、古くからサラダ用に栽培。日本への渡来は古いが、導入普及したのは明治以降で、結球性のタマヂシャが大部分。高さ約1メートル。下部の葉は長楕円形。上部の葉は無柄で基部は茎を抱く。初夏、長い花柄を出し、小形の黄色頭状花を開く。花後、痩果を結ぶ。栽培品種が多く、結球のゆるいものはサラダ菜という。チシャ。

レタス

→交響詩「ローマの松」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レスピレーター【respirator】

(→)人工呼吸器に同じ。

レスボス【Lesbos】

ギリシア東部、エーゲ海の島。女性詩人サッフォーの生地。→レズビアン

レスポンス【response】

返答。応答。反応。

⇒レスポンス‐タイム【response time】

レスポンス‐タイム【response time】

コンピューターで、処理開始の指示を出してから、処理の最初の結果が出力されるまでの時間。→ターンアラウンド‐タイム

⇒レスポンス【response】

レスラー【wrestler】

レスリングの競技者。

レスリング【wrestling】

格技の一つ。二人の競技者がマット上で立技(スタンド)・寝技(グラウンド)で格闘し、寝技で相手の両肩を1秒間マットにつければフォール勝ちとなる。グレコローマン‐スタイルとフリー‐スタイルとがあり、体重により男女とも7階級に分かれる。

レセップス【Ferdinand de Lesseps】

フランスの外交官。エジプトの許可を得て1859〜69年スエズ運河を開削。また、パナマ運河開削をも計画したが果たせなかった。(1805〜1894)

レセプション【reception】

①接見。

②招待会。歓迎会。

③ホテルなどの受付。

レセプター【receptor】

〔生〕(→)受容器または(→)受容体に同じ。

レセプト【Rezept ドイツ】

〔医〕(処方箋の意)医療機関が健康保険組合に請求する診療報酬明細書。

レセルピン【reserpine】

分子式C33H40N2O9 アルカロイドの一つ。インドジャボクなどの根に含まれる。インドールの誘導体とみなされる。血圧降下剤・精神安定剤として用いる。

れそ

〔代〕

(「それ」の倒語で隠語)物をあらわに言いにくい時に暗示的に用いる語。あのこと。あいつ。浄瑠璃、冥途飛脚「ヤ―が言伝てしたぞや」→れこ

レソト【Lesotho】

アフリカ南部の王国。イギリスの保護領バストランドが1966年独立。南アフリカ共和国に囲まれた農業牧畜国。面積3万平方キロメートル。人口214万4千(2000)。首都マセル。→アフリカ(図)

レソルシノール【resorcinol】

分子式C6H4(OH)2 2価フェノールの一つ。メタ‐ジヒドロキシ‐ベンゼン。ヒドロキノンの異性体。無色の結晶。味は甘く特臭がある。フルオレセインなどの染料の原料。レゾルシン。

レゾルシン【Resorcin ドイツ】

(→)レソルシノールに同じ。

レゾン‐デートル【raison d'être フランス】

⇒レーゾン‐デートル

レダ【Lēda】

ギリシア神話で、スパルタ王テュンダレオスの妻。白鳥の姿になったゼウスと交わり、ディオスクロイ兄弟とヘレネとを生んだ。

レター【letter】

①文字。「キャピタル‐―」

②手紙。書簡。「ラブ‐―」

⇒レター‐ペーパー【letter paper】

⇒レター‐ヘッド【letterhead】

⇒レター‐ボックス【letterbox】

レター‐ペーパー【letter paper】

便箋びんせん。書簡箋。

⇒レター【letter】

レター‐ヘッド【letterhead】

便箋の上部に印刷した、デザインした会社名や住所など。また、そのような仕様の便箋。

⇒レター【letter】

レター‐ボックス【letterbox】

郵便受け。

⇒レター【letter】

レダクション‐ギア【reduction gear】

減速装置。

レダクターゼ【reductase】

還元反応を触媒する酵素の総称。酸化還元酵素の一種だが、分子状酸素を基質とする、ふつうの酸化反応は触媒しない。硝酸レダクターゼ・亜硫酸レダクターゼなど。還元酵素。

レタス【lettuce】

キク科の一年生または二年生葉菜。原産地は諸説あり、古くからサラダ用に栽培。日本への渡来は古いが、導入普及したのは明治以降で、結球性のタマヂシャが大部分。高さ約1メートル。下部の葉は長楕円形。上部の葉は無柄で基部は茎を抱く。初夏、長い花柄を出し、小形の黄色頭状花を開く。花後、痩果を結ぶ。栽培品種が多く、結球のゆるいものはサラダ菜という。チシャ。

レタス

レタックス

電子郵便の愛称。1985年に決定。

レタッチ【retouch】

絵画・彫刻・写真・写真製版などの修正または加筆。修整。

レダマ【retama スペイン・連玉】

マメ科の落葉低木。地中海沿岸原産の観賞用植物。高さ約3メートル、枝は細長く、帯碧緑色。葉は線形。エニシダに似、夏から秋にかけ黄色の蝶形花を開き、細長い莢さやを生ずる。

レタリング【lettering】

視覚的効果を考えて文字をデザインすること。そのような文字を書くこと。

れち【列】

⇒れつ。宇津保物語祭使「博士、文人―引きて着き並みぬ」

レチクル‐ざ【レチクル座】

(Reticulum ラテン 網の意)南天の星座。エリダヌス座の南方にあり、日本からは見えない。小網座。

レチタティーヴォ【recitativo イタリア】

〔音〕発話の抑揚をそのまま写し取ったような朗唱法。また、その様式で書かれた曲。16世紀末に開発。バロック時代以降、オペラ・オラトリオ・カンタータなどで、アリアなどの抒情的・旋律的な部分に挟まれ、発話や対話に用いられる。叙唱。

レチノール【retinol】

ビタミンA1のこと。→ビタミンA

レ‐ちょう【黎朝】‥テウ

(Le)ベトナムの王朝。レ=ロイ(黎利)が明の占領軍を撃退してハノイに創設(国号は大越)。1527年マク=ダンズン(莫登庸)が内乱を起こして帝位を奪う。32年レ朝は復活したが、マク氏のほかにチン(鄭)氏・グエン(阮)氏が実権を握り、滅亡。れいちょう。(1428〜1527・1532〜1789)

れつ【列】

①つらなること。ならんだもの。「―をくずす」「横の―」

②〔数〕行列または行列式で縦の並び。

れつ‐あく【劣悪】

おとってわるいこと。品質や性質などがひどくわるいこと。「―な条件」

れつ‐い【列位】‥ヰ

居並ぶ順序、また位置。席次。

れつ‐い【劣位】‥ヰ

他より劣っている地位。↔優位

れっ‐か【列火】‥クワ

(→)連火れんがに同じ。

れっ‐か【劣化】‥クワ

品質が低下すること。

⇒れっか‐ウラン【劣化ウラン】

⇒れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】

れっ‐か【烈火】‥クワ

烈しく燃える火。「―の如く怒る」

れっ‐か【裂果】‥クワ

①(→)裂開果れっかいかに同じ。

②果物・野菜が熟す際、肥大して果肉がさける生理異常。

れっ‐か【裂罅】

さけめ。われめ。ひび。

⇒れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

⇒れっか‐せん【裂罅泉】

レッカー【wrecker】

ウィンチを備え、故障車などを吊り上げて牽引するトラック。レッカー車。

れっ‐かい【裂開】

①さけひらけること。さきひらくこと。

②鉱物が外力に強制されて生じる割れ目。劈開へきかいが鉱物の原子配列に対し固有であるのに対して、これは二次的なもので、不純物などに起因する。偽劈開。

⇒れっかい‐か【裂開果】

れっかい‐か【裂開果】‥クワ

成熟後、果皮が自然にさけ、種子を散布する果実。エンドウ・カタバミ・アブラナの果実の類。開裂果。↔閉果

⇒れっ‐かい【裂開】

れっか‐ウラン【劣化ウラン】‥クワ‥

天然ウランよりもウラン235の含有量の低いウラン。原子炉の使用済み核燃料やウラン濃縮の際の廃棄物として得られる。減損ウラン。

⇒れっ‐か【劣化】

れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】‥クワ‥

劣化ウランの比重と密度の高さを利用した対戦車徹甲弾。命中後燃焼・飛散し、ウラン235の微粒子が体内や土中・水中に残留して長期の被害をもたらす。

⇒れっ‐か【劣化】

れっ‐かく【劣角】

〔数〕共役角きょうやくかくのうち、小さい方の角。↔優角

れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

岩石または鉱床の裂罅に鉱物の充填したもの。割れ目充填。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっか‐せん【裂罅泉】

不透水層の上部のさけ目または断層線から湧き出る泉。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっ‐き【列記】

並べてしるすこと。列叙。「該当者の名前を―する」

れっ‐き【礫器】レキ‥

円礫・角礫の端部を打ち欠いて刃を作り出した原初的な石器。片側から打ち欠いたものをチョッパー、両側から打ち欠いたものをチョッピング‐ツールという。旧石器時代前期のものが多く、多目的に用いた。

れっき‐と【歴と】

〔副〕

(レキトの促音化)身分・家柄の高いさま。また、歴然としているさま。はっきりしているさま。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「在所に―親もあり」。「―した証拠」

れっ‐きょ【列居】

ならびいること。列をなしていること。

れっ‐きょ【列挙】

ならべあげること。数え立てること。「人名を―する」

れっ‐きょう【列強】‥キヤウ

強大な国々。「―による植民地政策」「西欧―」

れつ‐ぎょこう【列禦寇】

(→)列子1の本名。

レッグ‐ウォーマー【leg warmer】

膝下から足首までを覆って保温する、筒状の防寒具。主にニット製。

レッグ‐オブ‐マトン‐スリーブ【leg of mutton sleeve】

袖の一種。袖山をギャザーやタックなどで大きく膨らませ、肘ひじ付近から手首にかけてぴったりと合う形状のもの。羊の脚に似ていることからいう。→スリーブ(図)

レック‐ビュー

(和製語)デジタル‐カメラで、シャッターを切ると自動的に撮影画像がモニターに表示される機能。

れっ‐けん【列見】

(レケンとも)列立させて点検すること。奈良・平安時代、毎年2月11日に、式部・兵部両省が勤務成績を考査して選んだ六位以下の下級官人の叙位すべき者を太政官に召集し、大臣以下のものがその器量・容儀を見定めた行事。定考こうじょうとともに太政官の二大行事。

れっ‐こ【劣弧】

〔数〕「円弧えんこ」参照。↔優弧

れつ‐ご【列伍】

列を組んで並ぶこと。また、その隊伍。

⇒れつご‐うんどう【列伍運動】

れつ‐ご【劣後】

他におとりおくれること。↔優先。

⇒れつご‐かぶ【劣後株】

⇒れつご‐さい【劣後債】

れっ‐こう【列侯】

多くの大名。諸侯。

れっこう【烈公】

徳川斉昭なりあきの諡号しごう。

れつご‐うんどう【列伍運動】

(明治期の語)大衆的な示威行進。

⇒れつ‐ご【列伍】

れつご‐かぶ【劣後株】

(→)後配こうはい株に同じ。

⇒れつ‐ご【劣後】

れっ‐こく【列国】

多くの国。諸国。列邦。「―会議」

れつご‐さい【劣後債】

元利金の支払いの順位が一般の債権者よりもあとになる債券。金利が高く設定される。債券発行者にとっては自己資本に近い。

⇒れつ‐ご【劣後】

れつ‐ざ【列座】

その座につらなること。列席。

レッサー‐パンダ【lesser panda】

(ネパール語の「竹を食うもの」の意)ネコ目レッサーパンダ科の哺乳類で、1属1種。体長約60センチメートル、尾長30センチメートル。毛色は背側が赤褐色、腹側は黒褐色、顔に白斑がある。全体としてアライグマに似る。アッサム地方から中国南西部の森林・竹林にすみ、単独で生活。木の芽・竹の子・果実などを食べる。小熊猫。ショウパンダ。

レッサー-パンダ

レタックス

電子郵便の愛称。1985年に決定。

レタッチ【retouch】

絵画・彫刻・写真・写真製版などの修正または加筆。修整。

レダマ【retama スペイン・連玉】

マメ科の落葉低木。地中海沿岸原産の観賞用植物。高さ約3メートル、枝は細長く、帯碧緑色。葉は線形。エニシダに似、夏から秋にかけ黄色の蝶形花を開き、細長い莢さやを生ずる。

レタリング【lettering】

視覚的効果を考えて文字をデザインすること。そのような文字を書くこと。

れち【列】

⇒れつ。宇津保物語祭使「博士、文人―引きて着き並みぬ」

レチクル‐ざ【レチクル座】

(Reticulum ラテン 網の意)南天の星座。エリダヌス座の南方にあり、日本からは見えない。小網座。

レチタティーヴォ【recitativo イタリア】

〔音〕発話の抑揚をそのまま写し取ったような朗唱法。また、その様式で書かれた曲。16世紀末に開発。バロック時代以降、オペラ・オラトリオ・カンタータなどで、アリアなどの抒情的・旋律的な部分に挟まれ、発話や対話に用いられる。叙唱。

レチノール【retinol】

ビタミンA1のこと。→ビタミンA

レ‐ちょう【黎朝】‥テウ

(Le)ベトナムの王朝。レ=ロイ(黎利)が明の占領軍を撃退してハノイに創設(国号は大越)。1527年マク=ダンズン(莫登庸)が内乱を起こして帝位を奪う。32年レ朝は復活したが、マク氏のほかにチン(鄭)氏・グエン(阮)氏が実権を握り、滅亡。れいちょう。(1428〜1527・1532〜1789)

れつ【列】

①つらなること。ならんだもの。「―をくずす」「横の―」

②〔数〕行列または行列式で縦の並び。

れつ‐あく【劣悪】

おとってわるいこと。品質や性質などがひどくわるいこと。「―な条件」

れつ‐い【列位】‥ヰ

居並ぶ順序、また位置。席次。

れつ‐い【劣位】‥ヰ

他より劣っている地位。↔優位

れっ‐か【列火】‥クワ

(→)連火れんがに同じ。

れっ‐か【劣化】‥クワ

品質が低下すること。

⇒れっか‐ウラン【劣化ウラン】

⇒れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】

れっ‐か【烈火】‥クワ

烈しく燃える火。「―の如く怒る」

れっ‐か【裂果】‥クワ

①(→)裂開果れっかいかに同じ。

②果物・野菜が熟す際、肥大して果肉がさける生理異常。

れっ‐か【裂罅】

さけめ。われめ。ひび。

⇒れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

⇒れっか‐せん【裂罅泉】

レッカー【wrecker】

ウィンチを備え、故障車などを吊り上げて牽引するトラック。レッカー車。

れっ‐かい【裂開】

①さけひらけること。さきひらくこと。

②鉱物が外力に強制されて生じる割れ目。劈開へきかいが鉱物の原子配列に対し固有であるのに対して、これは二次的なもので、不純物などに起因する。偽劈開。

⇒れっかい‐か【裂開果】

れっかい‐か【裂開果】‥クワ

成熟後、果皮が自然にさけ、種子を散布する果実。エンドウ・カタバミ・アブラナの果実の類。開裂果。↔閉果

⇒れっ‐かい【裂開】

れっか‐ウラン【劣化ウラン】‥クワ‥

天然ウランよりもウラン235の含有量の低いウラン。原子炉の使用済み核燃料やウラン濃縮の際の廃棄物として得られる。減損ウラン。

⇒れっ‐か【劣化】

れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】‥クワ‥

劣化ウランの比重と密度の高さを利用した対戦車徹甲弾。命中後燃焼・飛散し、ウラン235の微粒子が体内や土中・水中に残留して長期の被害をもたらす。

⇒れっ‐か【劣化】

れっ‐かく【劣角】

〔数〕共役角きょうやくかくのうち、小さい方の角。↔優角

れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

岩石または鉱床の裂罅に鉱物の充填したもの。割れ目充填。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっか‐せん【裂罅泉】

不透水層の上部のさけ目または断層線から湧き出る泉。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっ‐き【列記】

並べてしるすこと。列叙。「該当者の名前を―する」

れっ‐き【礫器】レキ‥

円礫・角礫の端部を打ち欠いて刃を作り出した原初的な石器。片側から打ち欠いたものをチョッパー、両側から打ち欠いたものをチョッピング‐ツールという。旧石器時代前期のものが多く、多目的に用いた。

れっき‐と【歴と】

〔副〕

(レキトの促音化)身分・家柄の高いさま。また、歴然としているさま。はっきりしているさま。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「在所に―親もあり」。「―した証拠」

れっ‐きょ【列居】

ならびいること。列をなしていること。

れっ‐きょ【列挙】

ならべあげること。数え立てること。「人名を―する」

れっ‐きょう【列強】‥キヤウ

強大な国々。「―による植民地政策」「西欧―」

れつ‐ぎょこう【列禦寇】

(→)列子1の本名。

レッグ‐ウォーマー【leg warmer】

膝下から足首までを覆って保温する、筒状の防寒具。主にニット製。

レッグ‐オブ‐マトン‐スリーブ【leg of mutton sleeve】

袖の一種。袖山をギャザーやタックなどで大きく膨らませ、肘ひじ付近から手首にかけてぴったりと合う形状のもの。羊の脚に似ていることからいう。→スリーブ(図)

レック‐ビュー

(和製語)デジタル‐カメラで、シャッターを切ると自動的に撮影画像がモニターに表示される機能。

れっ‐けん【列見】

(レケンとも)列立させて点検すること。奈良・平安時代、毎年2月11日に、式部・兵部両省が勤務成績を考査して選んだ六位以下の下級官人の叙位すべき者を太政官に召集し、大臣以下のものがその器量・容儀を見定めた行事。定考こうじょうとともに太政官の二大行事。

れっ‐こ【劣弧】

〔数〕「円弧えんこ」参照。↔優弧

れつ‐ご【列伍】

列を組んで並ぶこと。また、その隊伍。

⇒れつご‐うんどう【列伍運動】

れつ‐ご【劣後】

他におとりおくれること。↔優先。

⇒れつご‐かぶ【劣後株】

⇒れつご‐さい【劣後債】

れっ‐こう【列侯】

多くの大名。諸侯。

れっこう【烈公】

徳川斉昭なりあきの諡号しごう。

れつご‐うんどう【列伍運動】

(明治期の語)大衆的な示威行進。

⇒れつ‐ご【列伍】

れつご‐かぶ【劣後株】

(→)後配こうはい株に同じ。

⇒れつ‐ご【劣後】

れっ‐こく【列国】

多くの国。諸国。列邦。「―会議」

れつご‐さい【劣後債】

元利金の支払いの順位が一般の債権者よりもあとになる債券。金利が高く設定される。債券発行者にとっては自己資本に近い。

⇒れつ‐ご【劣後】

れつ‐ざ【列座】

その座につらなること。列席。

レッサー‐パンダ【lesser panda】

(ネパール語の「竹を食うもの」の意)ネコ目レッサーパンダ科の哺乳類で、1属1種。体長約60センチメートル、尾長30センチメートル。毛色は背側が赤褐色、腹側は黒褐色、顔に白斑がある。全体としてアライグマに似る。アッサム地方から中国南西部の森林・竹林にすみ、単独で生活。木の芽・竹の子・果実などを食べる。小熊猫。ショウパンダ。

レッサー-パンダ

レッサーパンダ

提供:東京動物園協会

レッサーパンダ

提供:東京動物園協会

れっ‐さい【劣才】

おとった才能。

れっ‐さん【列参】

つらなって参集すること。参内して列席すること。平家物語2「いかに内侍どもは何事の―ぞ」

れっし【列子】

①春秋戦国時代の道家。名は禦寇ぎょこう。鄭の人。老子よりややおくれ、荘子より前、孔孟の中間の頃の人ともいうが、伝未詳。唐の玄宗は冲虚真人と諡おくりなした。

②書名。8巻8編。列子1の撰とするが、異説が多い。列子死後の事項が多いので、後人の偽作ともいう。老子の清虚・無為に基づき、寓言が多い。冲虚真経。冲虚至徳真経。

れっ‐し【烈士・列士】

節義の固い士。烈夫。「勇婦―」

れつ‐じ【列次】

ついで。順序。次第。

れっし‐おんど【列氏温度】‥ヲン‥

水の氷点を0度、沸点を80度とした温度目盛。フランスの物理学者レオミュール(R. A. Ferchault de Réaumur1683〜1757)が1730年に創始。現在では使われていない。

れつ‐じつ【烈日】

はげしく照りつける太陽。「秋霜―」

れっ‐しゃ【列車】

鉄道の本線路を運転する車両または車両の連なり。「貨物―」

⇒れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

⇒れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】

れつ‐じゃく【劣弱】

おとってよわいこと。「―な体格」

れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

特定線区の全列車の運行をグラフであらわし列車の待ち合せなどが視覚的にわかるようにしたもの。ダイヤグラム。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】‥ヘウ‥

列車運転の保安のため、列車の前部および後部に掲示する標識。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっ‐しゅく【列宿】

(「宿」は星座の意)天空につらなる多くの星。

れつ‐じょ【列叙】

並べて書くこと。列記。

れつ‐じょ【烈女・列女】‥ヂヨ

節操堅固で気性のはげしい女。烈婦。

⇒れつじょ‐でん【列女伝】

れっ‐しょう【裂傷】‥シヤウ

皮膚などの表面がさけたきず。裂創。

れつ‐じょう【劣情】‥ジヤウ

①いやしい心情。

②肉情。情欲。

れつじょう‐かんばつ【列状間伐】‥ジヤウ‥

立木を列状に抜き切りする間伐方法。機械の導入が容易で、間伐の低コスト化につながる。

れつ‐じょうふ【烈丈夫】‥ヂヤウ‥

節義の固いますらお。烈士。烈夫。

れつじょ‐でん【列女伝】‥ヂヨ‥

烈女の伝記。(書名別項)

⇒れつ‐じょ【烈女・列女】

れつじょでん【列女伝】‥ヂヨ‥

中国古来の列女の伝記を、母儀・賢明・仁智・貞順・節義・弁通・孼嬖げっぺいの7目に分けて記した書。前漢の劉向著。7巻。古列女伝。

れっ‐しん【烈震】

気象庁旧震度階級の震度6につけられていた名称。家屋の倒壊は30パーセント以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震。

レッシング【Gotthold Ephraim Lessing】

ドイツ啓蒙主義の劇作家・批評家。理論と創作とによりドイツ近代文学の基礎を築く。戯曲「ミンナ=フォン=バルンヘルム」「エミーリア=ガロッティ」「賢者ナータン」、芸術論「ラオコーン」「ハンブルク演劇論」、エッセー「人類の教育」など。(1729〜1781)

れっ・する【列する】

〔自他サ変〕[文]列す(サ変)

ならぶ。つらなる。仲間に加わる。また、つらねる。今昔物語集28「馬の左右に―・しつつ」。「式典に―・する」

レッスン【lesson】

①稽古。練習。

②学課。課。教程。

⇒レッスン‐プロ

レッスン‐プロ

(和製語)競技会の賞金によるのでなく、主にアマチュアの練習指導によって生計を立てるプロ選手。

⇒レッスン【lesson】

れっ‐せい【列世】

世々よよ。代々。歴代。

れっ‐せい【列星】

天空につらなる星。

れっ‐せい【列聖】

①代々の天皇。歴代の聖主。

②(canonization)カトリックで、聖人の位に列すること。

れっ‐せい【劣性】

〔生〕雑種第1代には現れず、潜在してそれ以後の子孫に現れる対立形質を劣性形質、それに対応する遺伝子を劣性遺伝子という。↔優性

れっ‐せい【劣勢】

勢力がおとっていること。悪い形勢。↔優勢

れっ‐せき【列席】

その席につらなること。列座。「祝典に―する」

レッセ‐フェール【laissez faire フランス】

「なすに任せよ」の意。フランスの経済学者グールネー(Vincent de Gournay1712〜1759)の語。経済的自由主義の標語で、重農主義者が用いた。自由放任主義。

れっ‐そ【列祖】

代々の先祖。歴代の祖先。

れっ‐そ【列訴】

多人数が揃ってうったえること。

れっ‐そ【烈祖】

功業の大きい先祖。

れっ‐そう【裂創】‥サウ

皮膚や粘膜がさけてできた傷。裂傷。

れっ‐そつ【列卒】

(→)勢子せこに同じ。

れつ‐だい【列代】

代々。歴代。

れっ‐ち【列置】

並べおくこと。

れっ‐ちゅう【列柱】

何本も並んだ柱。

れっちょう‐そう【列帖装】‥テフサウ

(→)綴葉装てっちょうそうに同じ。

レッツ‐ゴー【let's go】

「さあ行こう」という意味のかけ声。

レッテル【letter オランダ】

①商品に製造会社などが貼りつける紙札。商標。ラベル。

②転じて、ある人物や物事に対する特定の評価。

⇒レッテルを貼る

れっ‐さい【劣才】

おとった才能。

れっ‐さん【列参】

つらなって参集すること。参内して列席すること。平家物語2「いかに内侍どもは何事の―ぞ」

れっし【列子】

①春秋戦国時代の道家。名は禦寇ぎょこう。鄭の人。老子よりややおくれ、荘子より前、孔孟の中間の頃の人ともいうが、伝未詳。唐の玄宗は冲虚真人と諡おくりなした。

②書名。8巻8編。列子1の撰とするが、異説が多い。列子死後の事項が多いので、後人の偽作ともいう。老子の清虚・無為に基づき、寓言が多い。冲虚真経。冲虚至徳真経。

れっ‐し【烈士・列士】

節義の固い士。烈夫。「勇婦―」

れつ‐じ【列次】

ついで。順序。次第。

れっし‐おんど【列氏温度】‥ヲン‥

水の氷点を0度、沸点を80度とした温度目盛。フランスの物理学者レオミュール(R. A. Ferchault de Réaumur1683〜1757)が1730年に創始。現在では使われていない。

れつ‐じつ【烈日】

はげしく照りつける太陽。「秋霜―」

れっ‐しゃ【列車】

鉄道の本線路を運転する車両または車両の連なり。「貨物―」

⇒れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

⇒れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】

れつ‐じゃく【劣弱】

おとってよわいこと。「―な体格」

れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

特定線区の全列車の運行をグラフであらわし列車の待ち合せなどが視覚的にわかるようにしたもの。ダイヤグラム。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】‥ヘウ‥

列車運転の保安のため、列車の前部および後部に掲示する標識。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっ‐しゅく【列宿】

(「宿」は星座の意)天空につらなる多くの星。

れつ‐じょ【列叙】

並べて書くこと。列記。

れつ‐じょ【烈女・列女】‥ヂヨ

節操堅固で気性のはげしい女。烈婦。

⇒れつじょ‐でん【列女伝】

れっ‐しょう【裂傷】‥シヤウ

皮膚などの表面がさけたきず。裂創。

れつ‐じょう【劣情】‥ジヤウ

①いやしい心情。

②肉情。情欲。

れつじょう‐かんばつ【列状間伐】‥ジヤウ‥

立木を列状に抜き切りする間伐方法。機械の導入が容易で、間伐の低コスト化につながる。

れつ‐じょうふ【烈丈夫】‥ヂヤウ‥

節義の固いますらお。烈士。烈夫。

れつじょ‐でん【列女伝】‥ヂヨ‥

烈女の伝記。(書名別項)

⇒れつ‐じょ【烈女・列女】

れつじょでん【列女伝】‥ヂヨ‥

中国古来の列女の伝記を、母儀・賢明・仁智・貞順・節義・弁通・孼嬖げっぺいの7目に分けて記した書。前漢の劉向著。7巻。古列女伝。

れっ‐しん【烈震】

気象庁旧震度階級の震度6につけられていた名称。家屋の倒壊は30パーセント以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震。

レッシング【Gotthold Ephraim Lessing】

ドイツ啓蒙主義の劇作家・批評家。理論と創作とによりドイツ近代文学の基礎を築く。戯曲「ミンナ=フォン=バルンヘルム」「エミーリア=ガロッティ」「賢者ナータン」、芸術論「ラオコーン」「ハンブルク演劇論」、エッセー「人類の教育」など。(1729〜1781)

れっ・する【列する】

〔自他サ変〕[文]列す(サ変)

ならぶ。つらなる。仲間に加わる。また、つらねる。今昔物語集28「馬の左右に―・しつつ」。「式典に―・する」

レッスン【lesson】

①稽古。練習。

②学課。課。教程。

⇒レッスン‐プロ

レッスン‐プロ

(和製語)競技会の賞金によるのでなく、主にアマチュアの練習指導によって生計を立てるプロ選手。

⇒レッスン【lesson】

れっ‐せい【列世】

世々よよ。代々。歴代。

れっ‐せい【列星】

天空につらなる星。

れっ‐せい【列聖】

①代々の天皇。歴代の聖主。

②(canonization)カトリックで、聖人の位に列すること。

れっ‐せい【劣性】

〔生〕雑種第1代には現れず、潜在してそれ以後の子孫に現れる対立形質を劣性形質、それに対応する遺伝子を劣性遺伝子という。↔優性

れっ‐せい【劣勢】

勢力がおとっていること。悪い形勢。↔優勢

れっ‐せき【列席】

その席につらなること。列座。「祝典に―する」

レッセ‐フェール【laissez faire フランス】

「なすに任せよ」の意。フランスの経済学者グールネー(Vincent de Gournay1712〜1759)の語。経済的自由主義の標語で、重農主義者が用いた。自由放任主義。

れっ‐そ【列祖】

代々の先祖。歴代の祖先。

れっ‐そ【列訴】

多人数が揃ってうったえること。

れっ‐そ【烈祖】

功業の大きい先祖。

れっ‐そう【裂創】‥サウ

皮膚や粘膜がさけてできた傷。裂傷。

れっ‐そつ【列卒】

(→)勢子せこに同じ。

れつ‐だい【列代】

代々。歴代。

れっ‐ち【列置】

並べおくこと。

れっ‐ちゅう【列柱】

何本も並んだ柱。

れっちょう‐そう【列帖装】‥テフサウ

(→)綴葉装てっちょうそうに同じ。

レッツ‐ゴー【let's go】

「さあ行こう」という意味のかけ声。

レッテル【letter オランダ】

①商品に製造会社などが貼りつける紙札。商標。ラベル。

②転じて、ある人物や物事に対する特定の評価。

⇒レッテルを貼る

元嘉暦

儀鳳暦

大衍暦

五紀暦

宣明暦

貞享暦

宝暦暦

寛政暦

天保暦

グレゴリウス暦

れき‐ほう【歴訪】‥ハウ

次々と方々を訪問すること。歴問。「各国―の途に就く」

れき‐ほん【暦本】

こよみに関する書物。また、こよみ。欽明紀「卜書―…付送たてまつれ」

れきま

〔代〕

(→)「れき」に同じ。浮世風呂4「―がうるさいはナ」

れき‐めい【暦命】

暦数と天命。運命。

れき‐めい【歴名】

氏名を書き並べること。りゃくみょう。

⇒れきめい‐ちょう【歴名帳】

⇒れきめい‐ぼ【歴名簿】

れきめい‐ちょう【歴名帳】‥チヤウ

(→)歴名簿に同じ。

⇒れき‐めい【歴名】

れきめい‐ぼ【歴名簿】

氏名を書き並べた帳簿。名帳。名簿。

⇒れき‐めい【歴名】

れき‐もん【歴問】

(→)歴訪に同じ。

れき‐ゆう【歴遊】‥イウ

方々をめぐってあそぶこと。

レギュラー【regular】

①正式なさま。規則正しいさま。正規。通常。↔イレギュラー。

②レギュラー‐メンバーの略。

③レギュラー‐ガソリンの略。

⇒レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

⇒レギュラー‐コーヒー

⇒レギュラー‐バッティング

⇒レギュラー‐ポジション【regular position】

⇒レギュラー‐メンバー【regular member】

レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

ハイオク‐ガソリンに対して、標準のガソリン。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐コーヒー

(和製語)インスタント‐コーヒーに対して、挽ひいたコーヒー豆を使って浸出するコーヒー。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐バッティング

(和製語regular batting)野球で、試合と同じように野手や走者を置いて行う打撃練習。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐ポジション【regular position】

競技で、各選手の正規の位置。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐メンバー【regular member】

正式の成員(会員など)。正選手。常連。↔ゲスト‐メンバー

⇒レギュラー【regular】

レギュラシオン‐は【レギュラシオン派】

〔経〕(régulation フランスは調整の意)1970年代半ば以降、主にフランスに興ったマルクス経済学の学派。資本主義研究において、さまざまな制度によって矛盾・対立が調整される様式に分析の重点を置く。

レギュレーター【regulator】

調節装置。調整器。

れき‐よう【歴葉】‥エフ

(→)歴代に同じ。

れき‐らく【歴落】

①群を抜いているさま。

②ひとしくないさま。入りまじり並ぶさま。錯落。

③声や音の絶えないさま。

れき‐らん【歴覧】

①めぐって見ること。次々と見ること。

②いちいち目をとおすこと。

れき‐れき【歴歴】

①次々に並ぶさま。文華秀麗集「―なる衆星」

②はっきりしていちじるしいさま。明白なさま。歴然。天草本伊曾保物語「その証拠は―ぢやと言うて」。「―たる事実」

③昔からの高い家柄。身分のたっとい人。また、その道の権威者。一流の者。日本永代蔵1「―の聟となつて」。竹斎「―の医師くすし集まりて」。「お―」

④晴れがましいさま。源平盛衰記39「―としたる所に、ただ一人ぞおはしける」

れき‐れき【瀝瀝】

水などの垂れ流れる音。

れき‐れき【轣轣】

石ころの道を車の走り響く音。

れき‐ろく【轣轆】

①車などのきしる音。

②糸車。

レギンス【leggings】

①すねあて。

②乳幼児の洋服で、ズボンに似てやや細長く、端につけた輪を足に掛けて履くようにしたもの。

レク

レクリエーション・レクチャーなどの略。

レクイエム【requiem ラテン】

(「彼らに安息を」の意)

①(→)死者ミサに同じ。

②1の式文を歌うミサ曲。鎮魂ミサ曲・鎮魂曲と訳されるが、死者の魂が天国に迎え入れられるよう神に祈るもの。

フォーレ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

元嘉暦

儀鳳暦

大衍暦

五紀暦

宣明暦

貞享暦

宝暦暦

寛政暦

天保暦

グレゴリウス暦

れき‐ほう【歴訪】‥ハウ

次々と方々を訪問すること。歴問。「各国―の途に就く」

れき‐ほん【暦本】

こよみに関する書物。また、こよみ。欽明紀「卜書―…付送たてまつれ」

れきま

〔代〕

(→)「れき」に同じ。浮世風呂4「―がうるさいはナ」

れき‐めい【暦命】

暦数と天命。運命。

れき‐めい【歴名】

氏名を書き並べること。りゃくみょう。

⇒れきめい‐ちょう【歴名帳】

⇒れきめい‐ぼ【歴名簿】

れきめい‐ちょう【歴名帳】‥チヤウ

(→)歴名簿に同じ。

⇒れき‐めい【歴名】

れきめい‐ぼ【歴名簿】

氏名を書き並べた帳簿。名帳。名簿。

⇒れき‐めい【歴名】

れき‐もん【歴問】

(→)歴訪に同じ。

れき‐ゆう【歴遊】‥イウ

方々をめぐってあそぶこと。

レギュラー【regular】

①正式なさま。規則正しいさま。正規。通常。↔イレギュラー。

②レギュラー‐メンバーの略。

③レギュラー‐ガソリンの略。

⇒レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

⇒レギュラー‐コーヒー

⇒レギュラー‐バッティング

⇒レギュラー‐ポジション【regular position】

⇒レギュラー‐メンバー【regular member】

レギュラー‐ガソリン【regular gasoline】

ハイオク‐ガソリンに対して、標準のガソリン。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐コーヒー

(和製語)インスタント‐コーヒーに対して、挽ひいたコーヒー豆を使って浸出するコーヒー。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐バッティング

(和製語regular batting)野球で、試合と同じように野手や走者を置いて行う打撃練習。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐ポジション【regular position】

競技で、各選手の正規の位置。

⇒レギュラー【regular】

レギュラー‐メンバー【regular member】

正式の成員(会員など)。正選手。常連。↔ゲスト‐メンバー

⇒レギュラー【regular】

レギュラシオン‐は【レギュラシオン派】

〔経〕(régulation フランスは調整の意)1970年代半ば以降、主にフランスに興ったマルクス経済学の学派。資本主義研究において、さまざまな制度によって矛盾・対立が調整される様式に分析の重点を置く。

レギュレーター【regulator】

調節装置。調整器。

れき‐よう【歴葉】‥エフ

(→)歴代に同じ。

れき‐らく【歴落】

①群を抜いているさま。

②ひとしくないさま。入りまじり並ぶさま。錯落。

③声や音の絶えないさま。

れき‐らん【歴覧】

①めぐって見ること。次々と見ること。

②いちいち目をとおすこと。

れき‐れき【歴歴】

①次々に並ぶさま。文華秀麗集「―なる衆星」

②はっきりしていちじるしいさま。明白なさま。歴然。天草本伊曾保物語「その証拠は―ぢやと言うて」。「―たる事実」

③昔からの高い家柄。身分のたっとい人。また、その道の権威者。一流の者。日本永代蔵1「―の聟となつて」。竹斎「―の医師くすし集まりて」。「お―」

④晴れがましいさま。源平盛衰記39「―としたる所に、ただ一人ぞおはしける」

れき‐れき【瀝瀝】

水などの垂れ流れる音。

れき‐れき【轣轣】

石ころの道を車の走り響く音。

れき‐ろく【轣轆】

①車などのきしる音。

②糸車。

レギンス【leggings】

①すねあて。

②乳幼児の洋服で、ズボンに似てやや細長く、端につけた輪を足に掛けて履くようにしたもの。

レク

レクリエーション・レクチャーなどの略。

レクイエム【requiem ラテン】

(「彼らに安息を」の意)

①(→)死者ミサに同じ。

②1の式文を歌うミサ曲。鎮魂ミサ曲・鎮魂曲と訳されるが、死者の魂が天国に迎え入れられるよう神に祈るもの。

フォーレ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→フォーレのレクイエム「天国にて」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レクチャー【lecture】

講義。講演。説明。「利用法について―を受ける」

レグホーン【Leghorn】

(レグホンとも)鶏の一品種。イタリア西部、リグリア海に臨むリヴォルノ(英語名レグホーン)市の原産。色は褐・黒などもあるが、白色レグホーンが代表的卵用種。顔面・鶏冠は赤色、耳は白色、脚は黄色。強健で産卵数が多く、年200個を超える。

レグミン【Legumin ドイツ】

植物性蛋白質の一つ。豆類に多量に含まれ、「にがり」すなわちマグネシウム塩類にあうと凝固する。豆腐の成分。

レクラム【Reclam】

ドイツ人レクラム(A. P. Reclam1807〜1896)が創設した出版社。小型版の叢書「レクラム文庫」を1867年から発行。

レクリエーション【recreation】

仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養や娯楽によって癒すこと。また、そのために行う休養や娯楽。

レグルス【Regulus】

(王または支配者の意のラテン語)獅子座の首星。青白色で光度1.3等。

レゲエ【reggae】

ジャマイカを代表する音楽。リズム‐アンド‐ブルースの影響を受けたスカ(ska)やロック‐ステディ(rock-steady)をもとに1960年代末に生まれ、70年代に世界中に広まった。

れこ

〔代〕

(「これ」の倒語で隠語)あからさまに言うのを憚はばかるような事物を暗に指していう語。情人・金銭・妾などを暗示する場合など。これ。あれ。例のこと。例のもの。れこ式。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「今日から金で買ひ切つた体、一日違へば―づつ(これ位ずつ)違ふ」

レコーダー【recorder】

①記録係。

②記録器。「タイム‐―」

③録音機。「テープ‐―」

④⇒リコーダー

レコーディング【recording】

録音。レコードなどの吹き込み。

レコード【record】

①記録。特に競技成績の記録。また、その最高記録。「―保持者」

②音声や音楽などを録音し、プレーヤーによって再生する円盤。音盤。ディスク。

③コンピューターで、いくつかの値の並びとして構成されるデータ。また、オペレーティング‐システムがファイル内のデータを管理する最小の単位。

⇒レコード‐コンサート

⇒レコード‐タイム【record time】

⇒レコード‐プレーヤー【record player】

⇒レコード‐ホルダー【record holder】

⇒レコード‐やぶり【レコード破り】

レコード‐コンサート

(和製語record concert)レコードにより音楽を鑑賞する会。

⇒レコード【record】

レコード‐タイム【record time】

競走の最高記録。

⇒レコード【record】

レコード‐プレーヤー【record player】

レコード再生装置のこと。狭義にはレコードから音の信号を取り出し、増幅装置へ送る部分。モーター・ターン‐テーブル・ピック‐アップなどから成る。電気蓄音機。電蓄。プレーヤー。

⇒レコード【record】

レコード‐ホルダー【record holder】

記録保持者。競技の最優秀記録を保持する者。

⇒レコード【record】

レコード‐やぶり【レコード破り】

従来の記録以上に越え出ること。記録破り。

⇒レコード【record】

れこ‐しき【れこ式】

例のこと。これ。浮世風呂4「ちつと―でわけがあつてナ」→れこ

レゴン【legong インドネシア】

インドネシア、バリ島の古典舞踊。通常ガムランの伴奏により10〜13歳の少女が高度な技術と激しい動きをもって踊る。

レコンキスタ【Reconquista スペイン】

キリスト教徒が、711年イベリア半島に侵入したイスラム勢力を駆逐するために行なった運動。722年に始まり、1492年グラナダ陥落で完了。この運動の過程で、ポルトガル・スペイン両王国が成立。国土回復運動。

レザー【leather】

①なめし革。皮革。

②レザー‐クロスの略。

⇒レザー‐クラフト【leather craft】

⇒レザー‐クロス【leathercloth】

⇒レザー‐ペーパー【leather paper】

レザー【razor】

⇒レーザー

レザー‐クラフト【leather craft】

皮革を用いた手芸。皮革工芸。皮細工。

⇒レザー【leather】

レザー‐クロス【leathercloth】

①メルトン仕上げを施した綿毛交織物。

②防水布の一種。表面に塗料を施して皮革状にした厚地の木綿織物。模造革。帽子・コート・ブーツなどに用いる。

⇒レザー【leather】

レザーブ【reserve】

⇒リザーブ

レザー‐ペーパー【leather paper】

(→)擬革紙ぎかくし。

⇒レザー【leather】

レザノフ【Nikolai Petrovich Rezanov】

江戸後期に来日したロシア使節。ロシア領アメリカ会社総支配人。1804年(文化1)に遣日全権として、仙台の漂流者津太夫らを伴って長崎に入港。通商を拒絶され、部下に命じてサハリン・エトロフの会所などを襲撃させた。(1764〜1807)

レサマ‐リマ【José Lezama Lima】

キューバの詩人・小説家。詩集「ナルキッソスの死」、小説「パラディーソ」など。(1910〜1976)

レジ

(→)レジスター2・3の略。

レシート【receipt】

領収書。特にレジスター2から金額が記入されて出てくる紙片。

レシーバー【receiver】

①テニス・バレーボールなどで、相手のサーブを受ける人。

②受信装置で、主に直接耳に当てて聞くもの。

③アメリカン‐フットボールの攻撃要員。主にフォワード‐パスを受ける役割。

レシーブ【receive】

①テニス・卓球などで、サーブされたボールを受けて返すこと。

②バレーボールで、サーブやスパイクされたボールを受けてはね上げること。

レジーム【regime】

①政治体制。政体。政権。

②通商・金融・環境など特定の問題で、各国の同意の上でルールや紛争解決の方策を定める制度。国際レジーム。

⇒レジーム‐シフト【regime shift】

レジーム‐シフト【regime shift】

大気・海洋・海洋生態系からなる地球の動態の基本構造が数十年間隔で転換すること。

⇒レジーム【regime】

レジェ【Fernand Léger】

フランスの画家。キュビスムの運動に加わったのち、近代技術と産業とがもたらす機械の美を取り入れて、明快な装飾的画風を築いた。(1881〜1955)

レジオネラ‐きん【レジオネラ菌】

(Legionella ラテン)グラム陰性桿菌の一つ。空調用冷却水・温泉水・24時間風呂などの水中や土中に生息。レジオネラ症の病原菌として1977年に発見。時に院内感染の原因となる。

レジオネラ‐しょう【レジオネラ症】‥シヤウ

レジオネラ菌の経気道感染による疾病。高熱・咳・喀痰を主症状とする肺炎で、進行がはやく、特に高齢者では死亡する。在郷軍人病。

レジオン‐ドヌール【Légion d'honneur フランス】

フランスの最高勲章。5級に分かれ、軍事上あるいは文化上の功績者に授与。1802年ナポレオンの制定。

レジスター【register】

①記録。登録。登録簿。

②自動金銭登録器。金銭計算器。レジ。

③飲食店・商店などで、客が金銭の支払いをする場所。また、そこにいる係。現金出納係。レジ。

④映画撮影で、俳優が顔付きや動作で感情を表すこと。

⑤コンピューターで、CPU内に置かれる高速の一時記憶装置。

⑥〔言〕使用領域・場面によって区分される言葉の変種。また、その言語使用域。

レジスタンス【résistance フランス】

抵抗運動。特に第二次大戦中のフランスにおける対独抵抗運動を指す。

レジストリー【registry】

①インターネットにおけるドメイン名の登録や管理、登録されたドメインへの接続方法の整備などを行う管理組織。

②ウィンドウズ系オペレーティング‐システムで、システムやアプリケーションの設定データが記録されているデータベース。

レシタティーヴ【recitative】

〔音〕

⇒レチタティーヴォ

レシチン【Lecithin ドイツ】

代表的なリン脂質の一つ。動物・植物・酵母・カビ類に広く分布。哺乳類組織では全リン脂質の約半分を占め、生体膜の主要構成成分。動物ではガス交換にかかわるとされる。界面活性剤としても使用。ホスファチジルコリン。

レシテーション【recitation】

朗唱。暗誦。

レジデンス【residence】

(住宅・住居の意)民間の賃貸・分譲住宅の呼称の一つ。

レシピ【recipe】

料理の材料や調理法。また、それを記したもの。

レシピエント【recipient】

〔医〕(受領者の意)他の人から提供された臓器・組織あるいは血液を移植ないし輸血してもらう人。↔ドナー

レシフェ【Recife】

ブラジル北東部の港湾都市。植民地期に砂糖の集散地として栄え、カーニバルで有名。人口148万7千(2003)。

レジ‐ぶくろ【レジ袋】

(レジはレジスターの略)スーパー‐マーケットなどのレジスター3で客に配る、購入商品を入れる合成樹脂製の手提げ袋。

レシプロ‐エンジン

(reciprocating engine)(→)ピストン‐エンジンに同じ。

レジメ【résumé フランス】

⇒レジュメ

レジメンタル‐タイ【regimental tie】

(regimental は「連隊の」の意)太目の斜め縞柄のネクタイ。イギリスの軍隊が連隊ごとに違う縞柄の連隊旗を用いたことからいう。

レジャー【leisure】

余暇。仕事のひま。転じて、余暇を利用してする遊び・娯楽。「―‐タイム」「―用品」

⇒レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】

⇒レジャー‐シート【leisure sheet】

⇒レジャー‐センター【leisure center】

⇒レジャー‐ランド

レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】‥ゲフ

余暇を楽しむための商品やサービスを供給する諸事業の総称。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐シート【leisure sheet】

野外で地面に座るときに敷く敷物。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐センター【leisure center】

娯楽設備を集めた場所。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐ランド

(和製語leisure land)娯楽設備をそろえた大規模な遊戯施設。

⇒レジャー【leisure】

レジュメ【résumé フランス】

摘要。要約。特に研究発表・講演などの内容をまとめたもの。レジメ。

レジン【resin】

(→)樹脂。

レス

(レスポンスの略から)返答。返信。特に、インターネット上のコミュニケーションでいう。

レス【loess】

(→)黄土おうど。

レズ【les】

レズビアンの略。

レスキュー【rescue】

救助。救援。「―活動」

⇒レスキュー‐たい【レスキュー隊】

レスキュー‐たい【レスキュー隊】

火災・水害・大事故などのときに出動して人命救助にあたる、消防や警察の部隊の通称。

⇒レスキュー【rescue】

レスコフ【Nikolai S. Leskov】

ロシアの小説家。ロシア各地を旅して民衆の習俗を深く知り、巧みな語り口で精彩に富んだ伝奇的物語を書いた。小説「左きき」「魅せられた旅人」「僧院の人々」など。(1831〜1895)

レスト‐ハウス【rest house】

休憩所。休養のための宿泊所。

レストラン【restaurant フランス】

西洋料理店。日本では1857年(安政4)頃長崎に、62年(文久2)横浜に開業。洋食屋。レストラント。

レスト‐ルーム【rest room】

(劇場・デパートなどの)便所。洗面所つき休憩室。

レズビアン【lesbian】

女性の同性愛者。レズ。エーゲ海のレスボス島の女性が同性愛に耽ったという伝説による語。

レスピーギ【Ottorino Respighi】

イタリアの作曲家。色彩的管弦楽法を駆使し、歌劇偏重のイタリア音楽を純器楽の方向に発展させた。交響詩「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭」など。(1879〜1936)

レスピーギ

提供:ullstein bild/APL

→フォーレのレクイエム「天国にて」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レクチャー【lecture】

講義。講演。説明。「利用法について―を受ける」

レグホーン【Leghorn】

(レグホンとも)鶏の一品種。イタリア西部、リグリア海に臨むリヴォルノ(英語名レグホーン)市の原産。色は褐・黒などもあるが、白色レグホーンが代表的卵用種。顔面・鶏冠は赤色、耳は白色、脚は黄色。強健で産卵数が多く、年200個を超える。

レグミン【Legumin ドイツ】

植物性蛋白質の一つ。豆類に多量に含まれ、「にがり」すなわちマグネシウム塩類にあうと凝固する。豆腐の成分。

レクラム【Reclam】

ドイツ人レクラム(A. P. Reclam1807〜1896)が創設した出版社。小型版の叢書「レクラム文庫」を1867年から発行。

レクリエーション【recreation】

仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養や娯楽によって癒すこと。また、そのために行う休養や娯楽。

レグルス【Regulus】

(王または支配者の意のラテン語)獅子座の首星。青白色で光度1.3等。

レゲエ【reggae】

ジャマイカを代表する音楽。リズム‐アンド‐ブルースの影響を受けたスカ(ska)やロック‐ステディ(rock-steady)をもとに1960年代末に生まれ、70年代に世界中に広まった。

れこ

〔代〕

(「これ」の倒語で隠語)あからさまに言うのを憚はばかるような事物を暗に指していう語。情人・金銭・妾などを暗示する場合など。これ。あれ。例のこと。例のもの。れこ式。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「今日から金で買ひ切つた体、一日違へば―づつ(これ位ずつ)違ふ」

レコーダー【recorder】

①記録係。

②記録器。「タイム‐―」

③録音機。「テープ‐―」

④⇒リコーダー

レコーディング【recording】

録音。レコードなどの吹き込み。

レコード【record】

①記録。特に競技成績の記録。また、その最高記録。「―保持者」

②音声や音楽などを録音し、プレーヤーによって再生する円盤。音盤。ディスク。

③コンピューターで、いくつかの値の並びとして構成されるデータ。また、オペレーティング‐システムがファイル内のデータを管理する最小の単位。

⇒レコード‐コンサート

⇒レコード‐タイム【record time】

⇒レコード‐プレーヤー【record player】

⇒レコード‐ホルダー【record holder】

⇒レコード‐やぶり【レコード破り】

レコード‐コンサート

(和製語record concert)レコードにより音楽を鑑賞する会。

⇒レコード【record】

レコード‐タイム【record time】

競走の最高記録。

⇒レコード【record】

レコード‐プレーヤー【record player】

レコード再生装置のこと。狭義にはレコードから音の信号を取り出し、増幅装置へ送る部分。モーター・ターン‐テーブル・ピック‐アップなどから成る。電気蓄音機。電蓄。プレーヤー。

⇒レコード【record】

レコード‐ホルダー【record holder】

記録保持者。競技の最優秀記録を保持する者。

⇒レコード【record】

レコード‐やぶり【レコード破り】

従来の記録以上に越え出ること。記録破り。

⇒レコード【record】

れこ‐しき【れこ式】

例のこと。これ。浮世風呂4「ちつと―でわけがあつてナ」→れこ

レゴン【legong インドネシア】

インドネシア、バリ島の古典舞踊。通常ガムランの伴奏により10〜13歳の少女が高度な技術と激しい動きをもって踊る。

レコンキスタ【Reconquista スペイン】

キリスト教徒が、711年イベリア半島に侵入したイスラム勢力を駆逐するために行なった運動。722年に始まり、1492年グラナダ陥落で完了。この運動の過程で、ポルトガル・スペイン両王国が成立。国土回復運動。

レザー【leather】

①なめし革。皮革。

②レザー‐クロスの略。

⇒レザー‐クラフト【leather craft】

⇒レザー‐クロス【leathercloth】

⇒レザー‐ペーパー【leather paper】

レザー【razor】

⇒レーザー

レザー‐クラフト【leather craft】

皮革を用いた手芸。皮革工芸。皮細工。

⇒レザー【leather】

レザー‐クロス【leathercloth】

①メルトン仕上げを施した綿毛交織物。

②防水布の一種。表面に塗料を施して皮革状にした厚地の木綿織物。模造革。帽子・コート・ブーツなどに用いる。

⇒レザー【leather】

レザーブ【reserve】

⇒リザーブ

レザー‐ペーパー【leather paper】

(→)擬革紙ぎかくし。

⇒レザー【leather】

レザノフ【Nikolai Petrovich Rezanov】

江戸後期に来日したロシア使節。ロシア領アメリカ会社総支配人。1804年(文化1)に遣日全権として、仙台の漂流者津太夫らを伴って長崎に入港。通商を拒絶され、部下に命じてサハリン・エトロフの会所などを襲撃させた。(1764〜1807)

レサマ‐リマ【José Lezama Lima】

キューバの詩人・小説家。詩集「ナルキッソスの死」、小説「パラディーソ」など。(1910〜1976)

レジ

(→)レジスター2・3の略。

レシート【receipt】

領収書。特にレジスター2から金額が記入されて出てくる紙片。

レシーバー【receiver】

①テニス・バレーボールなどで、相手のサーブを受ける人。

②受信装置で、主に直接耳に当てて聞くもの。

③アメリカン‐フットボールの攻撃要員。主にフォワード‐パスを受ける役割。

レシーブ【receive】

①テニス・卓球などで、サーブされたボールを受けて返すこと。

②バレーボールで、サーブやスパイクされたボールを受けてはね上げること。

レジーム【regime】

①政治体制。政体。政権。

②通商・金融・環境など特定の問題で、各国の同意の上でルールや紛争解決の方策を定める制度。国際レジーム。

⇒レジーム‐シフト【regime shift】

レジーム‐シフト【regime shift】

大気・海洋・海洋生態系からなる地球の動態の基本構造が数十年間隔で転換すること。

⇒レジーム【regime】

レジェ【Fernand Léger】

フランスの画家。キュビスムの運動に加わったのち、近代技術と産業とがもたらす機械の美を取り入れて、明快な装飾的画風を築いた。(1881〜1955)

レジオネラ‐きん【レジオネラ菌】

(Legionella ラテン)グラム陰性桿菌の一つ。空調用冷却水・温泉水・24時間風呂などの水中や土中に生息。レジオネラ症の病原菌として1977年に発見。時に院内感染の原因となる。

レジオネラ‐しょう【レジオネラ症】‥シヤウ

レジオネラ菌の経気道感染による疾病。高熱・咳・喀痰を主症状とする肺炎で、進行がはやく、特に高齢者では死亡する。在郷軍人病。

レジオン‐ドヌール【Légion d'honneur フランス】

フランスの最高勲章。5級に分かれ、軍事上あるいは文化上の功績者に授与。1802年ナポレオンの制定。

レジスター【register】

①記録。登録。登録簿。

②自動金銭登録器。金銭計算器。レジ。

③飲食店・商店などで、客が金銭の支払いをする場所。また、そこにいる係。現金出納係。レジ。

④映画撮影で、俳優が顔付きや動作で感情を表すこと。

⑤コンピューターで、CPU内に置かれる高速の一時記憶装置。

⑥〔言〕使用領域・場面によって区分される言葉の変種。また、その言語使用域。

レジスタンス【résistance フランス】

抵抗運動。特に第二次大戦中のフランスにおける対独抵抗運動を指す。

レジストリー【registry】

①インターネットにおけるドメイン名の登録や管理、登録されたドメインへの接続方法の整備などを行う管理組織。

②ウィンドウズ系オペレーティング‐システムで、システムやアプリケーションの設定データが記録されているデータベース。

レシタティーヴ【recitative】

〔音〕

⇒レチタティーヴォ

レシチン【Lecithin ドイツ】

代表的なリン脂質の一つ。動物・植物・酵母・カビ類に広く分布。哺乳類組織では全リン脂質の約半分を占め、生体膜の主要構成成分。動物ではガス交換にかかわるとされる。界面活性剤としても使用。ホスファチジルコリン。

レシテーション【recitation】

朗唱。暗誦。

レジデンス【residence】

(住宅・住居の意)民間の賃貸・分譲住宅の呼称の一つ。

レシピ【recipe】

料理の材料や調理法。また、それを記したもの。

レシピエント【recipient】

〔医〕(受領者の意)他の人から提供された臓器・組織あるいは血液を移植ないし輸血してもらう人。↔ドナー

レシフェ【Recife】

ブラジル北東部の港湾都市。植民地期に砂糖の集散地として栄え、カーニバルで有名。人口148万7千(2003)。

レジ‐ぶくろ【レジ袋】

(レジはレジスターの略)スーパー‐マーケットなどのレジスター3で客に配る、購入商品を入れる合成樹脂製の手提げ袋。

レシプロ‐エンジン

(reciprocating engine)(→)ピストン‐エンジンに同じ。

レジメ【résumé フランス】

⇒レジュメ

レジメンタル‐タイ【regimental tie】

(regimental は「連隊の」の意)太目の斜め縞柄のネクタイ。イギリスの軍隊が連隊ごとに違う縞柄の連隊旗を用いたことからいう。

レジャー【leisure】

余暇。仕事のひま。転じて、余暇を利用してする遊び・娯楽。「―‐タイム」「―用品」

⇒レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】

⇒レジャー‐シート【leisure sheet】

⇒レジャー‐センター【leisure center】

⇒レジャー‐ランド

レジャー‐さんぎょう【レジャー産業】‥ゲフ

余暇を楽しむための商品やサービスを供給する諸事業の総称。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐シート【leisure sheet】

野外で地面に座るときに敷く敷物。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐センター【leisure center】

娯楽設備を集めた場所。

⇒レジャー【leisure】

レジャー‐ランド

(和製語leisure land)娯楽設備をそろえた大規模な遊戯施設。

⇒レジャー【leisure】

レジュメ【résumé フランス】

摘要。要約。特に研究発表・講演などの内容をまとめたもの。レジメ。

レジン【resin】

(→)樹脂。

レス

(レスポンスの略から)返答。返信。特に、インターネット上のコミュニケーションでいう。

レス【loess】

(→)黄土おうど。

レズ【les】

レズビアンの略。

レスキュー【rescue】

救助。救援。「―活動」

⇒レスキュー‐たい【レスキュー隊】

レスキュー‐たい【レスキュー隊】

火災・水害・大事故などのときに出動して人命救助にあたる、消防や警察の部隊の通称。

⇒レスキュー【rescue】

レスコフ【Nikolai S. Leskov】

ロシアの小説家。ロシア各地を旅して民衆の習俗を深く知り、巧みな語り口で精彩に富んだ伝奇的物語を書いた。小説「左きき」「魅せられた旅人」「僧院の人々」など。(1831〜1895)

レスト‐ハウス【rest house】

休憩所。休養のための宿泊所。

レストラン【restaurant フランス】

西洋料理店。日本では1857年(安政4)頃長崎に、62年(文久2)横浜に開業。洋食屋。レストラント。

レスト‐ルーム【rest room】

(劇場・デパートなどの)便所。洗面所つき休憩室。

レズビアン【lesbian】

女性の同性愛者。レズ。エーゲ海のレスボス島の女性が同性愛に耽ったという伝説による語。

レスピーギ【Ottorino Respighi】

イタリアの作曲家。色彩的管弦楽法を駆使し、歌劇偏重のイタリア音楽を純器楽の方向に発展させた。交響詩「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭」など。(1879〜1936)

レスピーギ

提供:ullstein bild/APL

→交響詩「ローマの松」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レスピレーター【respirator】

(→)人工呼吸器に同じ。

レスボス【Lesbos】

ギリシア東部、エーゲ海の島。女性詩人サッフォーの生地。→レズビアン

レスポンス【response】

返答。応答。反応。

⇒レスポンス‐タイム【response time】

レスポンス‐タイム【response time】

コンピューターで、処理開始の指示を出してから、処理の最初の結果が出力されるまでの時間。→ターンアラウンド‐タイム

⇒レスポンス【response】

レスラー【wrestler】

レスリングの競技者。

レスリング【wrestling】

格技の一つ。二人の競技者がマット上で立技(スタンド)・寝技(グラウンド)で格闘し、寝技で相手の両肩を1秒間マットにつければフォール勝ちとなる。グレコローマン‐スタイルとフリー‐スタイルとがあり、体重により男女とも7階級に分かれる。

レセップス【Ferdinand de Lesseps】

フランスの外交官。エジプトの許可を得て1859〜69年スエズ運河を開削。また、パナマ運河開削をも計画したが果たせなかった。(1805〜1894)

レセプション【reception】

①接見。

②招待会。歓迎会。

③ホテルなどの受付。

レセプター【receptor】

〔生〕(→)受容器または(→)受容体に同じ。

レセプト【Rezept ドイツ】

〔医〕(処方箋の意)医療機関が健康保険組合に請求する診療報酬明細書。

レセルピン【reserpine】

分子式C33H40N2O9 アルカロイドの一つ。インドジャボクなどの根に含まれる。インドールの誘導体とみなされる。血圧降下剤・精神安定剤として用いる。

れそ

〔代〕

(「それ」の倒語で隠語)物をあらわに言いにくい時に暗示的に用いる語。あのこと。あいつ。浄瑠璃、冥途飛脚「ヤ―が言伝てしたぞや」→れこ

レソト【Lesotho】

アフリカ南部の王国。イギリスの保護領バストランドが1966年独立。南アフリカ共和国に囲まれた農業牧畜国。面積3万平方キロメートル。人口214万4千(2000)。首都マセル。→アフリカ(図)

レソルシノール【resorcinol】

分子式C6H4(OH)2 2価フェノールの一つ。メタ‐ジヒドロキシ‐ベンゼン。ヒドロキノンの異性体。無色の結晶。味は甘く特臭がある。フルオレセインなどの染料の原料。レゾルシン。

レゾルシン【Resorcin ドイツ】

(→)レソルシノールに同じ。

レゾン‐デートル【raison d'être フランス】

⇒レーゾン‐デートル

レダ【Lēda】

ギリシア神話で、スパルタ王テュンダレオスの妻。白鳥の姿になったゼウスと交わり、ディオスクロイ兄弟とヘレネとを生んだ。

レター【letter】

①文字。「キャピタル‐―」

②手紙。書簡。「ラブ‐―」

⇒レター‐ペーパー【letter paper】

⇒レター‐ヘッド【letterhead】

⇒レター‐ボックス【letterbox】

レター‐ペーパー【letter paper】

便箋びんせん。書簡箋。

⇒レター【letter】

レター‐ヘッド【letterhead】

便箋の上部に印刷した、デザインした会社名や住所など。また、そのような仕様の便箋。

⇒レター【letter】

レター‐ボックス【letterbox】

郵便受け。

⇒レター【letter】

レダクション‐ギア【reduction gear】

減速装置。

レダクターゼ【reductase】

還元反応を触媒する酵素の総称。酸化還元酵素の一種だが、分子状酸素を基質とする、ふつうの酸化反応は触媒しない。硝酸レダクターゼ・亜硫酸レダクターゼなど。還元酵素。

レタス【lettuce】

キク科の一年生または二年生葉菜。原産地は諸説あり、古くからサラダ用に栽培。日本への渡来は古いが、導入普及したのは明治以降で、結球性のタマヂシャが大部分。高さ約1メートル。下部の葉は長楕円形。上部の葉は無柄で基部は茎を抱く。初夏、長い花柄を出し、小形の黄色頭状花を開く。花後、痩果を結ぶ。栽培品種が多く、結球のゆるいものはサラダ菜という。チシャ。

レタス

→交響詩「ローマの松」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

レスピレーター【respirator】

(→)人工呼吸器に同じ。

レスボス【Lesbos】

ギリシア東部、エーゲ海の島。女性詩人サッフォーの生地。→レズビアン

レスポンス【response】

返答。応答。反応。

⇒レスポンス‐タイム【response time】

レスポンス‐タイム【response time】

コンピューターで、処理開始の指示を出してから、処理の最初の結果が出力されるまでの時間。→ターンアラウンド‐タイム

⇒レスポンス【response】

レスラー【wrestler】

レスリングの競技者。

レスリング【wrestling】

格技の一つ。二人の競技者がマット上で立技(スタンド)・寝技(グラウンド)で格闘し、寝技で相手の両肩を1秒間マットにつければフォール勝ちとなる。グレコローマン‐スタイルとフリー‐スタイルとがあり、体重により男女とも7階級に分かれる。

レセップス【Ferdinand de Lesseps】

フランスの外交官。エジプトの許可を得て1859〜69年スエズ運河を開削。また、パナマ運河開削をも計画したが果たせなかった。(1805〜1894)

レセプション【reception】

①接見。

②招待会。歓迎会。

③ホテルなどの受付。

レセプター【receptor】

〔生〕(→)受容器または(→)受容体に同じ。

レセプト【Rezept ドイツ】

〔医〕(処方箋の意)医療機関が健康保険組合に請求する診療報酬明細書。

レセルピン【reserpine】

分子式C33H40N2O9 アルカロイドの一つ。インドジャボクなどの根に含まれる。インドールの誘導体とみなされる。血圧降下剤・精神安定剤として用いる。

れそ

〔代〕

(「それ」の倒語で隠語)物をあらわに言いにくい時に暗示的に用いる語。あのこと。あいつ。浄瑠璃、冥途飛脚「ヤ―が言伝てしたぞや」→れこ

レソト【Lesotho】

アフリカ南部の王国。イギリスの保護領バストランドが1966年独立。南アフリカ共和国に囲まれた農業牧畜国。面積3万平方キロメートル。人口214万4千(2000)。首都マセル。→アフリカ(図)

レソルシノール【resorcinol】

分子式C6H4(OH)2 2価フェノールの一つ。メタ‐ジヒドロキシ‐ベンゼン。ヒドロキノンの異性体。無色の結晶。味は甘く特臭がある。フルオレセインなどの染料の原料。レゾルシン。

レゾルシン【Resorcin ドイツ】

(→)レソルシノールに同じ。

レゾン‐デートル【raison d'être フランス】

⇒レーゾン‐デートル

レダ【Lēda】

ギリシア神話で、スパルタ王テュンダレオスの妻。白鳥の姿になったゼウスと交わり、ディオスクロイ兄弟とヘレネとを生んだ。

レター【letter】

①文字。「キャピタル‐―」

②手紙。書簡。「ラブ‐―」

⇒レター‐ペーパー【letter paper】

⇒レター‐ヘッド【letterhead】

⇒レター‐ボックス【letterbox】

レター‐ペーパー【letter paper】

便箋びんせん。書簡箋。

⇒レター【letter】

レター‐ヘッド【letterhead】

便箋の上部に印刷した、デザインした会社名や住所など。また、そのような仕様の便箋。

⇒レター【letter】

レター‐ボックス【letterbox】

郵便受け。

⇒レター【letter】

レダクション‐ギア【reduction gear】

減速装置。

レダクターゼ【reductase】

還元反応を触媒する酵素の総称。酸化還元酵素の一種だが、分子状酸素を基質とする、ふつうの酸化反応は触媒しない。硝酸レダクターゼ・亜硫酸レダクターゼなど。還元酵素。

レタス【lettuce】

キク科の一年生または二年生葉菜。原産地は諸説あり、古くからサラダ用に栽培。日本への渡来は古いが、導入普及したのは明治以降で、結球性のタマヂシャが大部分。高さ約1メートル。下部の葉は長楕円形。上部の葉は無柄で基部は茎を抱く。初夏、長い花柄を出し、小形の黄色頭状花を開く。花後、痩果を結ぶ。栽培品種が多く、結球のゆるいものはサラダ菜という。チシャ。

レタス

レタックス

電子郵便の愛称。1985年に決定。

レタッチ【retouch】

絵画・彫刻・写真・写真製版などの修正または加筆。修整。

レダマ【retama スペイン・連玉】

マメ科の落葉低木。地中海沿岸原産の観賞用植物。高さ約3メートル、枝は細長く、帯碧緑色。葉は線形。エニシダに似、夏から秋にかけ黄色の蝶形花を開き、細長い莢さやを生ずる。

レタリング【lettering】

視覚的効果を考えて文字をデザインすること。そのような文字を書くこと。

れち【列】

⇒れつ。宇津保物語祭使「博士、文人―引きて着き並みぬ」

レチクル‐ざ【レチクル座】

(Reticulum ラテン 網の意)南天の星座。エリダヌス座の南方にあり、日本からは見えない。小網座。

レチタティーヴォ【recitativo イタリア】

〔音〕発話の抑揚をそのまま写し取ったような朗唱法。また、その様式で書かれた曲。16世紀末に開発。バロック時代以降、オペラ・オラトリオ・カンタータなどで、アリアなどの抒情的・旋律的な部分に挟まれ、発話や対話に用いられる。叙唱。

レチノール【retinol】

ビタミンA1のこと。→ビタミンA

レ‐ちょう【黎朝】‥テウ

(Le)ベトナムの王朝。レ=ロイ(黎利)が明の占領軍を撃退してハノイに創設(国号は大越)。1527年マク=ダンズン(莫登庸)が内乱を起こして帝位を奪う。32年レ朝は復活したが、マク氏のほかにチン(鄭)氏・グエン(阮)氏が実権を握り、滅亡。れいちょう。(1428〜1527・1532〜1789)

れつ【列】

①つらなること。ならんだもの。「―をくずす」「横の―」

②〔数〕行列または行列式で縦の並び。

れつ‐あく【劣悪】

おとってわるいこと。品質や性質などがひどくわるいこと。「―な条件」

れつ‐い【列位】‥ヰ

居並ぶ順序、また位置。席次。

れつ‐い【劣位】‥ヰ

他より劣っている地位。↔優位

れっ‐か【列火】‥クワ

(→)連火れんがに同じ。

れっ‐か【劣化】‥クワ

品質が低下すること。

⇒れっか‐ウラン【劣化ウラン】

⇒れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】

れっ‐か【烈火】‥クワ

烈しく燃える火。「―の如く怒る」

れっ‐か【裂果】‥クワ

①(→)裂開果れっかいかに同じ。

②果物・野菜が熟す際、肥大して果肉がさける生理異常。

れっ‐か【裂罅】

さけめ。われめ。ひび。

⇒れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

⇒れっか‐せん【裂罅泉】

レッカー【wrecker】

ウィンチを備え、故障車などを吊り上げて牽引するトラック。レッカー車。

れっ‐かい【裂開】

①さけひらけること。さきひらくこと。

②鉱物が外力に強制されて生じる割れ目。劈開へきかいが鉱物の原子配列に対し固有であるのに対して、これは二次的なもので、不純物などに起因する。偽劈開。

⇒れっかい‐か【裂開果】

れっかい‐か【裂開果】‥クワ

成熟後、果皮が自然にさけ、種子を散布する果実。エンドウ・カタバミ・アブラナの果実の類。開裂果。↔閉果

⇒れっ‐かい【裂開】

れっか‐ウラン【劣化ウラン】‥クワ‥

天然ウランよりもウラン235の含有量の低いウラン。原子炉の使用済み核燃料やウラン濃縮の際の廃棄物として得られる。減損ウラン。

⇒れっ‐か【劣化】

れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】‥クワ‥

劣化ウランの比重と密度の高さを利用した対戦車徹甲弾。命中後燃焼・飛散し、ウラン235の微粒子が体内や土中・水中に残留して長期の被害をもたらす。

⇒れっ‐か【劣化】

れっ‐かく【劣角】

〔数〕共役角きょうやくかくのうち、小さい方の角。↔優角

れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

岩石または鉱床の裂罅に鉱物の充填したもの。割れ目充填。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっか‐せん【裂罅泉】

不透水層の上部のさけ目または断層線から湧き出る泉。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっ‐き【列記】

並べてしるすこと。列叙。「該当者の名前を―する」

れっ‐き【礫器】レキ‥

円礫・角礫の端部を打ち欠いて刃を作り出した原初的な石器。片側から打ち欠いたものをチョッパー、両側から打ち欠いたものをチョッピング‐ツールという。旧石器時代前期のものが多く、多目的に用いた。

れっき‐と【歴と】

〔副〕

(レキトの促音化)身分・家柄の高いさま。また、歴然としているさま。はっきりしているさま。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「在所に―親もあり」。「―した証拠」

れっ‐きょ【列居】

ならびいること。列をなしていること。

れっ‐きょ【列挙】

ならべあげること。数え立てること。「人名を―する」

れっ‐きょう【列強】‥キヤウ

強大な国々。「―による植民地政策」「西欧―」

れつ‐ぎょこう【列禦寇】

(→)列子1の本名。

レッグ‐ウォーマー【leg warmer】

膝下から足首までを覆って保温する、筒状の防寒具。主にニット製。

レッグ‐オブ‐マトン‐スリーブ【leg of mutton sleeve】

袖の一種。袖山をギャザーやタックなどで大きく膨らませ、肘ひじ付近から手首にかけてぴったりと合う形状のもの。羊の脚に似ていることからいう。→スリーブ(図)

レック‐ビュー

(和製語)デジタル‐カメラで、シャッターを切ると自動的に撮影画像がモニターに表示される機能。

れっ‐けん【列見】

(レケンとも)列立させて点検すること。奈良・平安時代、毎年2月11日に、式部・兵部両省が勤務成績を考査して選んだ六位以下の下級官人の叙位すべき者を太政官に召集し、大臣以下のものがその器量・容儀を見定めた行事。定考こうじょうとともに太政官の二大行事。

れっ‐こ【劣弧】

〔数〕「円弧えんこ」参照。↔優弧

れつ‐ご【列伍】

列を組んで並ぶこと。また、その隊伍。

⇒れつご‐うんどう【列伍運動】

れつ‐ご【劣後】

他におとりおくれること。↔優先。

⇒れつご‐かぶ【劣後株】

⇒れつご‐さい【劣後債】

れっ‐こう【列侯】

多くの大名。諸侯。

れっこう【烈公】

徳川斉昭なりあきの諡号しごう。

れつご‐うんどう【列伍運動】

(明治期の語)大衆的な示威行進。

⇒れつ‐ご【列伍】

れつご‐かぶ【劣後株】

(→)後配こうはい株に同じ。

⇒れつ‐ご【劣後】

れっ‐こく【列国】

多くの国。諸国。列邦。「―会議」

れつご‐さい【劣後債】

元利金の支払いの順位が一般の債権者よりもあとになる債券。金利が高く設定される。債券発行者にとっては自己資本に近い。

⇒れつ‐ご【劣後】

れつ‐ざ【列座】

その座につらなること。列席。

レッサー‐パンダ【lesser panda】

(ネパール語の「竹を食うもの」の意)ネコ目レッサーパンダ科の哺乳類で、1属1種。体長約60センチメートル、尾長30センチメートル。毛色は背側が赤褐色、腹側は黒褐色、顔に白斑がある。全体としてアライグマに似る。アッサム地方から中国南西部の森林・竹林にすみ、単独で生活。木の芽・竹の子・果実などを食べる。小熊猫。ショウパンダ。

レッサー-パンダ

レタックス

電子郵便の愛称。1985年に決定。

レタッチ【retouch】

絵画・彫刻・写真・写真製版などの修正または加筆。修整。

レダマ【retama スペイン・連玉】

マメ科の落葉低木。地中海沿岸原産の観賞用植物。高さ約3メートル、枝は細長く、帯碧緑色。葉は線形。エニシダに似、夏から秋にかけ黄色の蝶形花を開き、細長い莢さやを生ずる。

レタリング【lettering】

視覚的効果を考えて文字をデザインすること。そのような文字を書くこと。

れち【列】

⇒れつ。宇津保物語祭使「博士、文人―引きて着き並みぬ」

レチクル‐ざ【レチクル座】

(Reticulum ラテン 網の意)南天の星座。エリダヌス座の南方にあり、日本からは見えない。小網座。

レチタティーヴォ【recitativo イタリア】

〔音〕発話の抑揚をそのまま写し取ったような朗唱法。また、その様式で書かれた曲。16世紀末に開発。バロック時代以降、オペラ・オラトリオ・カンタータなどで、アリアなどの抒情的・旋律的な部分に挟まれ、発話や対話に用いられる。叙唱。

レチノール【retinol】

ビタミンA1のこと。→ビタミンA

レ‐ちょう【黎朝】‥テウ

(Le)ベトナムの王朝。レ=ロイ(黎利)が明の占領軍を撃退してハノイに創設(国号は大越)。1527年マク=ダンズン(莫登庸)が内乱を起こして帝位を奪う。32年レ朝は復活したが、マク氏のほかにチン(鄭)氏・グエン(阮)氏が実権を握り、滅亡。れいちょう。(1428〜1527・1532〜1789)

れつ【列】

①つらなること。ならんだもの。「―をくずす」「横の―」

②〔数〕行列または行列式で縦の並び。

れつ‐あく【劣悪】

おとってわるいこと。品質や性質などがひどくわるいこと。「―な条件」

れつ‐い【列位】‥ヰ

居並ぶ順序、また位置。席次。

れつ‐い【劣位】‥ヰ

他より劣っている地位。↔優位

れっ‐か【列火】‥クワ

(→)連火れんがに同じ。

れっ‐か【劣化】‥クワ

品質が低下すること。

⇒れっか‐ウラン【劣化ウラン】

⇒れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】

れっ‐か【烈火】‥クワ

烈しく燃える火。「―の如く怒る」

れっ‐か【裂果】‥クワ

①(→)裂開果れっかいかに同じ。

②果物・野菜が熟す際、肥大して果肉がさける生理異常。

れっ‐か【裂罅】

さけめ。われめ。ひび。

⇒れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

⇒れっか‐せん【裂罅泉】

レッカー【wrecker】

ウィンチを備え、故障車などを吊り上げて牽引するトラック。レッカー車。

れっ‐かい【裂開】

①さけひらけること。さきひらくこと。

②鉱物が外力に強制されて生じる割れ目。劈開へきかいが鉱物の原子配列に対し固有であるのに対して、これは二次的なもので、不純物などに起因する。偽劈開。

⇒れっかい‐か【裂開果】

れっかい‐か【裂開果】‥クワ

成熟後、果皮が自然にさけ、種子を散布する果実。エンドウ・カタバミ・アブラナの果実の類。開裂果。↔閉果

⇒れっ‐かい【裂開】

れっか‐ウラン【劣化ウラン】‥クワ‥

天然ウランよりもウラン235の含有量の低いウラン。原子炉の使用済み核燃料やウラン濃縮の際の廃棄物として得られる。減損ウラン。

⇒れっ‐か【劣化】

れっかウラン‐だん【劣化ウラン弾】‥クワ‥

劣化ウランの比重と密度の高さを利用した対戦車徹甲弾。命中後燃焼・飛散し、ウラン235の微粒子が体内や土中・水中に残留して長期の被害をもたらす。

⇒れっ‐か【劣化】

れっ‐かく【劣角】

〔数〕共役角きょうやくかくのうち、小さい方の角。↔優角

れっか‐じゅうてん【裂罅充填】

岩石または鉱床の裂罅に鉱物の充填したもの。割れ目充填。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっか‐せん【裂罅泉】

不透水層の上部のさけ目または断層線から湧き出る泉。

⇒れっ‐か【裂罅】

れっ‐き【列記】

並べてしるすこと。列叙。「該当者の名前を―する」

れっ‐き【礫器】レキ‥

円礫・角礫の端部を打ち欠いて刃を作り出した原初的な石器。片側から打ち欠いたものをチョッパー、両側から打ち欠いたものをチョッピング‐ツールという。旧石器時代前期のものが多く、多目的に用いた。

れっき‐と【歴と】

〔副〕

(レキトの促音化)身分・家柄の高いさま。また、歴然としているさま。はっきりしているさま。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「在所に―親もあり」。「―した証拠」

れっ‐きょ【列居】

ならびいること。列をなしていること。

れっ‐きょ【列挙】

ならべあげること。数え立てること。「人名を―する」

れっ‐きょう【列強】‥キヤウ

強大な国々。「―による植民地政策」「西欧―」

れつ‐ぎょこう【列禦寇】

(→)列子1の本名。

レッグ‐ウォーマー【leg warmer】

膝下から足首までを覆って保温する、筒状の防寒具。主にニット製。

レッグ‐オブ‐マトン‐スリーブ【leg of mutton sleeve】

袖の一種。袖山をギャザーやタックなどで大きく膨らませ、肘ひじ付近から手首にかけてぴったりと合う形状のもの。羊の脚に似ていることからいう。→スリーブ(図)

レック‐ビュー

(和製語)デジタル‐カメラで、シャッターを切ると自動的に撮影画像がモニターに表示される機能。

れっ‐けん【列見】

(レケンとも)列立させて点検すること。奈良・平安時代、毎年2月11日に、式部・兵部両省が勤務成績を考査して選んだ六位以下の下級官人の叙位すべき者を太政官に召集し、大臣以下のものがその器量・容儀を見定めた行事。定考こうじょうとともに太政官の二大行事。

れっ‐こ【劣弧】

〔数〕「円弧えんこ」参照。↔優弧

れつ‐ご【列伍】

列を組んで並ぶこと。また、その隊伍。

⇒れつご‐うんどう【列伍運動】

れつ‐ご【劣後】

他におとりおくれること。↔優先。

⇒れつご‐かぶ【劣後株】

⇒れつご‐さい【劣後債】

れっ‐こう【列侯】

多くの大名。諸侯。

れっこう【烈公】

徳川斉昭なりあきの諡号しごう。

れつご‐うんどう【列伍運動】

(明治期の語)大衆的な示威行進。

⇒れつ‐ご【列伍】

れつご‐かぶ【劣後株】

(→)後配こうはい株に同じ。

⇒れつ‐ご【劣後】

れっ‐こく【列国】

多くの国。諸国。列邦。「―会議」

れつご‐さい【劣後債】

元利金の支払いの順位が一般の債権者よりもあとになる債券。金利が高く設定される。債券発行者にとっては自己資本に近い。

⇒れつ‐ご【劣後】

れつ‐ざ【列座】

その座につらなること。列席。

レッサー‐パンダ【lesser panda】

(ネパール語の「竹を食うもの」の意)ネコ目レッサーパンダ科の哺乳類で、1属1種。体長約60センチメートル、尾長30センチメートル。毛色は背側が赤褐色、腹側は黒褐色、顔に白斑がある。全体としてアライグマに似る。アッサム地方から中国南西部の森林・竹林にすみ、単独で生活。木の芽・竹の子・果実などを食べる。小熊猫。ショウパンダ。

レッサー-パンダ

レッサーパンダ

提供:東京動物園協会

レッサーパンダ

提供:東京動物園協会

れっ‐さい【劣才】

おとった才能。

れっ‐さん【列参】

つらなって参集すること。参内して列席すること。平家物語2「いかに内侍どもは何事の―ぞ」

れっし【列子】

①春秋戦国時代の道家。名は禦寇ぎょこう。鄭の人。老子よりややおくれ、荘子より前、孔孟の中間の頃の人ともいうが、伝未詳。唐の玄宗は冲虚真人と諡おくりなした。

②書名。8巻8編。列子1の撰とするが、異説が多い。列子死後の事項が多いので、後人の偽作ともいう。老子の清虚・無為に基づき、寓言が多い。冲虚真経。冲虚至徳真経。

れっ‐し【烈士・列士】

節義の固い士。烈夫。「勇婦―」

れつ‐じ【列次】

ついで。順序。次第。

れっし‐おんど【列氏温度】‥ヲン‥

水の氷点を0度、沸点を80度とした温度目盛。フランスの物理学者レオミュール(R. A. Ferchault de Réaumur1683〜1757)が1730年に創始。現在では使われていない。

れつ‐じつ【烈日】

はげしく照りつける太陽。「秋霜―」

れっ‐しゃ【列車】

鉄道の本線路を運転する車両または車両の連なり。「貨物―」

⇒れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

⇒れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】

れつ‐じゃく【劣弱】

おとってよわいこと。「―な体格」

れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

特定線区の全列車の運行をグラフであらわし列車の待ち合せなどが視覚的にわかるようにしたもの。ダイヤグラム。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】‥ヘウ‥

列車運転の保安のため、列車の前部および後部に掲示する標識。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっ‐しゅく【列宿】

(「宿」は星座の意)天空につらなる多くの星。

れつ‐じょ【列叙】

並べて書くこと。列記。

れつ‐じょ【烈女・列女】‥ヂヨ

節操堅固で気性のはげしい女。烈婦。

⇒れつじょ‐でん【列女伝】

れっ‐しょう【裂傷】‥シヤウ

皮膚などの表面がさけたきず。裂創。

れつ‐じょう【劣情】‥ジヤウ

①いやしい心情。

②肉情。情欲。

れつじょう‐かんばつ【列状間伐】‥ジヤウ‥

立木を列状に抜き切りする間伐方法。機械の導入が容易で、間伐の低コスト化につながる。

れつ‐じょうふ【烈丈夫】‥ヂヤウ‥

節義の固いますらお。烈士。烈夫。

れつじょ‐でん【列女伝】‥ヂヨ‥

烈女の伝記。(書名別項)

⇒れつ‐じょ【烈女・列女】

れつじょでん【列女伝】‥ヂヨ‥

中国古来の列女の伝記を、母儀・賢明・仁智・貞順・節義・弁通・孼嬖げっぺいの7目に分けて記した書。前漢の劉向著。7巻。古列女伝。

れっ‐しん【烈震】

気象庁旧震度階級の震度6につけられていた名称。家屋の倒壊は30パーセント以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震。

レッシング【Gotthold Ephraim Lessing】

ドイツ啓蒙主義の劇作家・批評家。理論と創作とによりドイツ近代文学の基礎を築く。戯曲「ミンナ=フォン=バルンヘルム」「エミーリア=ガロッティ」「賢者ナータン」、芸術論「ラオコーン」「ハンブルク演劇論」、エッセー「人類の教育」など。(1729〜1781)

れっ・する【列する】

〔自他サ変〕[文]列す(サ変)

ならぶ。つらなる。仲間に加わる。また、つらねる。今昔物語集28「馬の左右に―・しつつ」。「式典に―・する」

レッスン【lesson】

①稽古。練習。

②学課。課。教程。

⇒レッスン‐プロ

レッスン‐プロ

(和製語)競技会の賞金によるのでなく、主にアマチュアの練習指導によって生計を立てるプロ選手。

⇒レッスン【lesson】

れっ‐せい【列世】

世々よよ。代々。歴代。

れっ‐せい【列星】

天空につらなる星。

れっ‐せい【列聖】

①代々の天皇。歴代の聖主。

②(canonization)カトリックで、聖人の位に列すること。

れっ‐せい【劣性】

〔生〕雑種第1代には現れず、潜在してそれ以後の子孫に現れる対立形質を劣性形質、それに対応する遺伝子を劣性遺伝子という。↔優性

れっ‐せい【劣勢】

勢力がおとっていること。悪い形勢。↔優勢

れっ‐せき【列席】

その席につらなること。列座。「祝典に―する」

レッセ‐フェール【laissez faire フランス】

「なすに任せよ」の意。フランスの経済学者グールネー(Vincent de Gournay1712〜1759)の語。経済的自由主義の標語で、重農主義者が用いた。自由放任主義。

れっ‐そ【列祖】

代々の先祖。歴代の祖先。

れっ‐そ【列訴】

多人数が揃ってうったえること。

れっ‐そ【烈祖】

功業の大きい先祖。

れっ‐そう【裂創】‥サウ

皮膚や粘膜がさけてできた傷。裂傷。

れっ‐そつ【列卒】

(→)勢子せこに同じ。

れつ‐だい【列代】

代々。歴代。

れっ‐ち【列置】

並べおくこと。

れっ‐ちゅう【列柱】

何本も並んだ柱。

れっちょう‐そう【列帖装】‥テフサウ

(→)綴葉装てっちょうそうに同じ。

レッツ‐ゴー【let's go】

「さあ行こう」という意味のかけ声。

レッテル【letter オランダ】

①商品に製造会社などが貼りつける紙札。商標。ラベル。

②転じて、ある人物や物事に対する特定の評価。

⇒レッテルを貼る

れっ‐さい【劣才】

おとった才能。

れっ‐さん【列参】

つらなって参集すること。参内して列席すること。平家物語2「いかに内侍どもは何事の―ぞ」

れっし【列子】

①春秋戦国時代の道家。名は禦寇ぎょこう。鄭の人。老子よりややおくれ、荘子より前、孔孟の中間の頃の人ともいうが、伝未詳。唐の玄宗は冲虚真人と諡おくりなした。

②書名。8巻8編。列子1の撰とするが、異説が多い。列子死後の事項が多いので、後人の偽作ともいう。老子の清虚・無為に基づき、寓言が多い。冲虚真経。冲虚至徳真経。

れっ‐し【烈士・列士】

節義の固い士。烈夫。「勇婦―」

れつ‐じ【列次】

ついで。順序。次第。

れっし‐おんど【列氏温度】‥ヲン‥

水の氷点を0度、沸点を80度とした温度目盛。フランスの物理学者レオミュール(R. A. Ferchault de Réaumur1683〜1757)が1730年に創始。現在では使われていない。

れつ‐じつ【烈日】

はげしく照りつける太陽。「秋霜―」

れっ‐しゃ【列車】

鉄道の本線路を運転する車両または車両の連なり。「貨物―」

⇒れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

⇒れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】

れつ‐じゃく【劣弱】

おとってよわいこと。「―な体格」

れっしゃ‐ダイヤ【列車ダイヤ】

特定線区の全列車の運行をグラフであらわし列車の待ち合せなどが視覚的にわかるようにしたもの。ダイヤグラム。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっしゃ‐ひょうしき【列車標識】‥ヘウ‥

列車運転の保安のため、列車の前部および後部に掲示する標識。

⇒れっ‐しゃ【列車】

れっ‐しゅく【列宿】

(「宿」は星座の意)天空につらなる多くの星。

れつ‐じょ【列叙】

並べて書くこと。列記。

れつ‐じょ【烈女・列女】‥ヂヨ

節操堅固で気性のはげしい女。烈婦。

⇒れつじょ‐でん【列女伝】

れっ‐しょう【裂傷】‥シヤウ

皮膚などの表面がさけたきず。裂創。

れつ‐じょう【劣情】‥ジヤウ

①いやしい心情。

②肉情。情欲。

れつじょう‐かんばつ【列状間伐】‥ジヤウ‥

立木を列状に抜き切りする間伐方法。機械の導入が容易で、間伐の低コスト化につながる。

れつ‐じょうふ【烈丈夫】‥ヂヤウ‥

節義の固いますらお。烈士。烈夫。

れつじょ‐でん【列女伝】‥ヂヨ‥

烈女の伝記。(書名別項)

⇒れつ‐じょ【烈女・列女】

れつじょでん【列女伝】‥ヂヨ‥

中国古来の列女の伝記を、母儀・賢明・仁智・貞順・節義・弁通・孼嬖げっぺいの7目に分けて記した書。前漢の劉向著。7巻。古列女伝。

れっ‐しん【烈震】

気象庁旧震度階級の震度6につけられていた名称。家屋の倒壊は30パーセント以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震。

レッシング【Gotthold Ephraim Lessing】

ドイツ啓蒙主義の劇作家・批評家。理論と創作とによりドイツ近代文学の基礎を築く。戯曲「ミンナ=フォン=バルンヘルム」「エミーリア=ガロッティ」「賢者ナータン」、芸術論「ラオコーン」「ハンブルク演劇論」、エッセー「人類の教育」など。(1729〜1781)

れっ・する【列する】

〔自他サ変〕[文]列す(サ変)

ならぶ。つらなる。仲間に加わる。また、つらねる。今昔物語集28「馬の左右に―・しつつ」。「式典に―・する」

レッスン【lesson】

①稽古。練習。

②学課。課。教程。

⇒レッスン‐プロ

レッスン‐プロ

(和製語)競技会の賞金によるのでなく、主にアマチュアの練習指導によって生計を立てるプロ選手。

⇒レッスン【lesson】

れっ‐せい【列世】

世々よよ。代々。歴代。

れっ‐せい【列星】

天空につらなる星。

れっ‐せい【列聖】

①代々の天皇。歴代の聖主。

②(canonization)カトリックで、聖人の位に列すること。

れっ‐せい【劣性】

〔生〕雑種第1代には現れず、潜在してそれ以後の子孫に現れる対立形質を劣性形質、それに対応する遺伝子を劣性遺伝子という。↔優性

れっ‐せい【劣勢】

勢力がおとっていること。悪い形勢。↔優勢

れっ‐せき【列席】

その席につらなること。列座。「祝典に―する」

レッセ‐フェール【laissez faire フランス】

「なすに任せよ」の意。フランスの経済学者グールネー(Vincent de Gournay1712〜1759)の語。経済的自由主義の標語で、重農主義者が用いた。自由放任主義。

れっ‐そ【列祖】

代々の先祖。歴代の祖先。

れっ‐そ【列訴】

多人数が揃ってうったえること。

れっ‐そ【烈祖】

功業の大きい先祖。

れっ‐そう【裂創】‥サウ

皮膚や粘膜がさけてできた傷。裂傷。

れっ‐そつ【列卒】

(→)勢子せこに同じ。

れつ‐だい【列代】

代々。歴代。

れっ‐ち【列置】

並べおくこと。

れっ‐ちゅう【列柱】

何本も並んだ柱。

れっちょう‐そう【列帖装】‥テフサウ

(→)綴葉装てっちょうそうに同じ。

レッツ‐ゴー【let's go】

「さあ行こう」という意味のかけ声。

レッテル【letter オランダ】

①商品に製造会社などが貼りつける紙札。商標。ラベル。

②転じて、ある人物や物事に対する特定の評価。

⇒レッテルを貼る

広辞苑 ページ 20869 での【○歴史は繰り返す】単語。