複数辞典一括検索+![]()

![]()

○陸に居るろくにいる🔗⭐🔉

○陸に居るろくにいる

あぐらをかく。らくにいる。狂言、素襖落「とてものことにろくに居てたべたうござる」

⇒ろく【陸】

ろくにん‐ぐみ【六人組】

〔音〕(Les Six フランス)第一次大戦後パリで結成された作曲家集団。オネゲル・ミヨー・プーランク・オーリック・デュレ・タイユフェールの6人から成る。サティの音楽をよりどころとし、反ロマン主義・反印象主義を唱えた。

ろくにん‐しゅう【六人衆】

江戸初期に置かれた幕府の職名。後に若年寄と称。

ろく‐ぬすびと【禄盗人】

才能・功績なく、または職務に忠実でないのに、高い俸禄を受ける者をののしっていう語。穀盗人。

ろく‐ば【勒馬】

馬を轡くつわで制御すること。

ログ‐ハウス【log house】

丸太造りの建物。北欧やアメリカでよく見られ、近時日本でも普及。

ろく‐はく【六博】

(1から6までの数があるからいう)さいのめ。さい。

ろくはち‐ぐぜい【六八弘誓】

(ロクハッグゼイとも)阿弥陀仏の四十八願。六八りくはの願。平家物語3「―の願になぞらへて四十八間の精舎をたて」→四十八願

ろくはら【六波羅】

①(六波羅蜜寺の所在地だからいう)京都鴨川の東、五条と七条との間の地。平家一門の居宅六波羅殿があった。承久の乱後、この地に北条氏が六波羅探題を置いた。六原。

②六波羅探題の略。

⇒ろくはら‐しゅご【六波羅守護】

⇒ろくはら‐たんだい【六波羅探題】

⇒ろくはら‐どの【六波羅殿】

⇒ろくはら‐よう【六波羅様】

ろくはら‐しゅご【六波羅守護】

六波羅探題の初名。

⇒ろくはら【六波羅】

ろくはら‐たんだい【六波羅探題】

鎌倉幕府が京都守護に代わって六波羅に置いた機関。また、その長の職名。朝廷の監視および尾張・加賀以西の諸国の政務・裁判を総轄するため、北・南に分かれて駐在。承久の乱後、北条氏一門から選任され、大事は鎌倉の指揮を受け、小事は専断した。六波羅殿。初名、六波羅守護。

⇒ろくはら【六波羅】

ろくはら‐どの【六波羅殿】

①六波羅にあった平家の邸宅。

②(→)平清盛の異称。

③(→)六波羅探題の別称。

⇒ろくはら【六波羅】

ろく‐はらみつ【六波羅蜜】

〔仏〕菩薩が修する6種の基本的な修行項目。布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定ぜんじょう・智慧。六度。六波ろくは。ろっぱらみつ。→波羅蜜

ろくはらみつ‐じ【六波羅蜜寺】

京都市東山区にある真言宗の寺。西国三十三所第17番の札所。963年(応和3)空也の創建と伝える。鎌倉時代には六波羅探題が置かれ、14世紀の再興以後、真言宗。本堂は室町初期の建築。鎌倉時代制作の空也上人像、運慶坐像・湛慶坐像などを所蔵。普門院。地蔵堂。

ろくはら‐よう【六波羅様】‥ヤウ

平家一門のはでな風俗。平家物語1「何事も―といひてんげれば、一天四海の人皆是をまなぶ」

⇒ろくはら【六波羅】

ろく‐ばり【陸梁】

洋風小屋組で、最下部にある梁。和小屋の小屋梁こやばりにあたる。→小屋組(図)

ろく‐ばん【肋板】

船舶の船底部で、左右の肋骨をつなぐ材。

ろくばんすい【六盤水】

(Liupanshui)中国貴州省西部の都市。黔西けんせい炭田を中心に工業が発達。人口99万5千(2000)。

ろく‐ひ【鹿皮】

しかのかわ。隠者の冠に用いる。

ろく‐びょうい【六病位】‥ビヤウヰ

漢方で、病気の初発からの経過を6段階に区分したもの。すなわち太陽病・少陽病・陽明病・太陰病・少陰病・厥陰病けっちんびょう。

ろく‐びょうし【六拍子】‥ビヤウ‥

①洋楽で、1小節が6拍から成るリズム。第1拍が強、第4拍が中強、他は弱となる。2拍子の各拍をさらに3分割したもの。

②長唄囃子で、小鼓と大鼓で軽快に打ち囃す手法の一つ。手踊など賑やかな拍子の部分で奏する。ろくひょうし。

ろく‐ふ【六府】

(→)六衛府ろくえふに同じ。

ろく‐ぶ【六部】

①六十六部の略。廻国巡礼。

②⇒りくぶ。

⇒ろくぶ‐がさ【六部笠】

ろくぶ‐がさ【六部笠】

六部などのかぶる藺い製の笠。中央とまわりを紺木綿で包む。

⇒ろく‐ぶ【六部】

ろく‐ぶぎょう【六奉行】‥ギヤウ

武家時代、武者奉行・旗奉行・長持奉行の総称。おのおの二人ずつから成る。

ろく‐ふく【六服】

⇒りくふく

ろくふっか‐いおう【六弗化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SF6 無色無臭の気体。気体の電気絶縁材として優れるが、温室効果ガスの一つ。

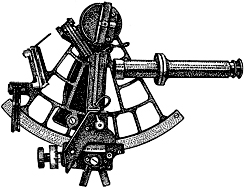

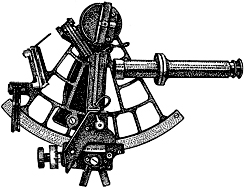

ろくぶん‐ぎ【六分儀】

天球上の2点間の角度をはかる携帯用の器械。測角用の円弧は60度(360度の6分の1)。航海または航空中に太陽・月・恒星などの高度を測定、測地・測時の観測に用いる。六分円器。セキスタント。セクスタント。

六分儀

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

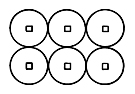

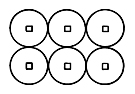

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

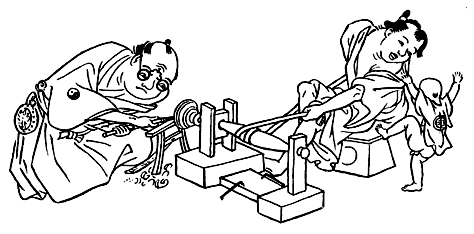

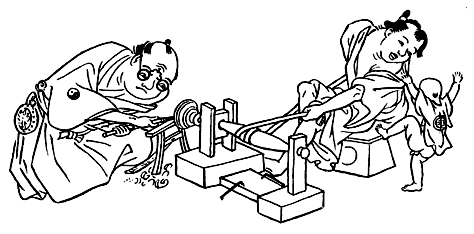

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

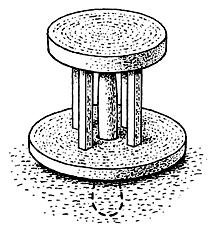

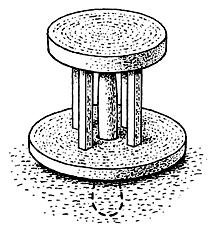

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

広辞苑 ページ 21022 での【○陸に居る】単語。