複数辞典一括検索+![]()

![]()

○飼犬に手を噛まれるかいいぬにてをかまれる🔗⭐🔉

○飼犬に手を噛まれるかいいぬにてをかまれる

恩顧を与えた者から思いがけず害を受ける。

⇒かい‐いぬ【飼犬】

かい‐いれ【買入れ】カヒ‥

買い入れること。

⇒かいいれ‐しょうかん【買入れ償還】

⇒かいいれ‐しょうきゃく【買入れ消却】

かいいれ‐しょうかん【買入れ償還】カヒ‥シヤウクワン

社債を発行した会社が償還期限以前に自己の社債を買い取ること。中途償還。↔満期償還。

⇒かい‐いれ【買入れ】

かいいれ‐しょうきゃく【買入れ消却】カヒ‥セウ‥

自己の公債・社債または株式を対価を支払って取得し、債券や株券を破毀して、債務を消滅させたり資本を減少させたりすること。

⇒かい‐いれ【買入れ】

かい‐い・れる【買い入れる】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひい・る(下二)

代金を支払って品物を手に入れる。かいとる。「新型の機械を―・れる」

かい‐いん【会員】クワイヰン

会を組織する人々。会の構成員。

かい‐いん【会飲】クワイ‥

集まって酒を飲むこと。

かい‐いん【改印】

今まで用いていた印鑑を別のものに変えること。

⇒かいいん‐とどけ【改印届】

かい‐いん【拐引】

だまして連れて行くこと。かどわかし。誘拐。

かい‐いん【海員】‥ヰン

船舶における船長以外の乗組員。

⇒かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】

⇒かいいん‐めいぼ【海員名簿】

かい‐いん【開院】‥ヰン

①国会を開くこと。

②病院などを開業すること。

⇒かいいん‐しき【開院式】

かい‐いん【解員】‥ヰン

もと海軍で、召集を解除すること。

かい‐いん【誨淫】クワイ‥

(「誨」は教える意)みだらなことを教えること。「―の書」

がい‐いん【外印】グワイ‥

⇒げいん

がい‐いん【外因】グワイ‥

そのものの外部にある原因。↔内因

がい‐いん【外陰】グワイ‥

生殖器の外の部分。外陰部。

かいいん‐ざんまい【海印三昧】

仏が華厳経を説いたときに入った三昧。一切の法が仏の心に顕現することを海が万象ばんしょうを映すことにたとえる。

かいいん‐じ【海印寺】

①朝鮮慶尚南道陜川郡伽倻山にある寺。802年新羅哀荘王の建立。高麗板大蔵経の板木を所蔵。世界遺産。

海印寺

提供:JTBフォト

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

かいいん‐しき【開院式】‥ヰン‥

議会の開会式の旧称。明治憲法ではその日が会期の起算点になった。

⇒かい‐いん【開院】

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥

旧制度で、海員の懲戒に関して審判した行政機関。海難審判庁の前身。

⇒かい‐いん【海員】

かいいん‐とどけ【改印届】

すでに届け出てある印鑑を、紛失その他の事故により別の印鑑に改める際の届け。

⇒かい‐いん【改印】

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥

ある船舶に乗り組む海員の氏名や雇入れ契約などを記した公式の名簿。

⇒かい‐いん【海員】

かい‐う【快雨】クワイ‥

さっぱりとするような雨。気持のよい雨。

かい‐う【怪雨】クワイ‥

旋風などによって天空に舞い上った小動物・泥土などが単独にまたは雨と共に降ること。

かい‐う【海宇】

(「宇」は天地四方の意)一国内。海内かいだい。

かい‐う・ける【買い受ける】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひう・く(下二)

代金を払って品物を手に入れる。買いとる。「知人の別荘を―・ける」

かい‐うさぎ【飼兎】カヒ‥

ヨーロッパ産のアナウサギの飼養変種。種類は多く、フレミッシュ‐イングリッシュ・ニュー‐ジーランド‐レッド・ポリシュ・ヒマラヤン・チンチラ・アンゴラ・レッキスなどが有名。肉用・毛皮用。家兎かと。

アンゴラウサギ

撮影:小宮輝之

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

かいいん‐しき【開院式】‥ヰン‥

議会の開会式の旧称。明治憲法ではその日が会期の起算点になった。

⇒かい‐いん【開院】

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥

旧制度で、海員の懲戒に関して審判した行政機関。海難審判庁の前身。

⇒かい‐いん【海員】

かいいん‐とどけ【改印届】

すでに届け出てある印鑑を、紛失その他の事故により別の印鑑に改める際の届け。

⇒かい‐いん【改印】

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥

ある船舶に乗り組む海員の氏名や雇入れ契約などを記した公式の名簿。

⇒かい‐いん【海員】

かい‐う【快雨】クワイ‥

さっぱりとするような雨。気持のよい雨。

かい‐う【怪雨】クワイ‥

旋風などによって天空に舞い上った小動物・泥土などが単独にまたは雨と共に降ること。

かい‐う【海宇】

(「宇」は天地四方の意)一国内。海内かいだい。

かい‐う・ける【買い受ける】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひう・く(下二)

代金を払って品物を手に入れる。買いとる。「知人の別荘を―・ける」

かい‐うさぎ【飼兎】カヒ‥

ヨーロッパ産のアナウサギの飼養変種。種類は多く、フレミッシュ‐イングリッシュ・ニュー‐ジーランド‐レッド・ポリシュ・ヒマラヤン・チンチラ・アンゴラ・レッキスなどが有名。肉用・毛皮用。家兎かと。

アンゴラウサギ

撮影:小宮輝之

チンチラウサギ

提供:東京動物園協会

チンチラウサギ

提供:東京動物園協会

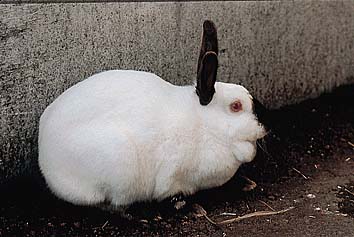

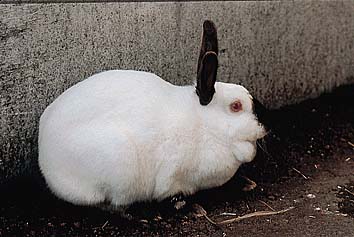

ヒマラヤン

撮影:小宮輝之

ヒマラヤン

撮影:小宮輝之

フレミッシュジャイアント

撮影:小宮輝之

フレミッシュジャイアント

撮影:小宮輝之

ガイウス【Gaius】

古代ローマの法学者。経歴は不詳だが、その著「法学提要」で名高い。(110頃〜180頃)

かい‐うめ【買埋】カヒ‥

(→)「買戻し」3に同じ。

かい‐うん【海運】

貨物・旅客を船舶によって運ぶこと。海上の運送。「―業」

⇒かいうん‐きょく【海運局】

⇒かいうん‐どうめい【海運同盟】

かい‐うん【開運】

運が開けること。幸運に向かうこと。「―のお守り」

かいうん‐きょく【海運局】

海運・船舶・船員などに関する運輸省の地方支分部局。1984年、陸運局と合併して九つの地方運輸局となる。

⇒かい‐うん【海運】

かいうん‐どうめい【海運同盟】

海運業者が、相互間の競争を制限する目的で、定期航路の運賃・運送条件その他営業上の特定事項に関して協定を行うカルテル。

⇒かい‐うん【海運】

かい‐え【開会】‥ヱ

〔仏〕方便を開きあらわして真実に入らせること。天台宗の用語。→開権顕実かいごんけんじつ

カイエ【cahier フランス】

帳面。手帳。ノートブック。

がい‐えい【孩嬰】

(「孩」は子供が初めて笑うこと、「嬰」はみどりご)2〜3歳の子供。ちのみご。嬰孩。

かい‐えき【改易】

(改め易かえる意)

①官職をやめさせて他の人に代わらせること。罷免。御成敗式目「早くかの職を―せしむべし」

②所領や家禄・屋敷を没収すること。江戸時代の刑では蟄居ちっきょより重く、切腹より軽い。

がい‐えき【外役】グワイ‥

①国外で兵役に服すること。外征。

②囚人を獄舎外で使役すること。また、その作業。

かい‐えん【海淵】‥ヱン

海溝の中できわだって深い部分。フィリピン海溝中のエムデン海淵、マリアナ海溝中のチャレンジャー海淵の類。

かい‐えん【海塩】

海水から製した塩しお。↔山塩

かい‐えん【海燕】

①海を渡ってくるツバメ。

②(→)イトマキヒトデの別称。

③(→)タコノマクラの別称。

→海燕うみつばめ

かい‐えん【開園】‥ヱン

①動物園・植物園などが初めて業務を開始すること。「―式」

②動物園・植物園などを開けて、その日の業務を始めること。「―時間」

かい‐えん【開演】

演芸・演劇などの上演を始めること。↔終演

がい‐えん【外延】グワイ‥

(extension)

〔論〕ある概念の適用されるべき事物の範囲。例えば金属という概念の外延は金・銀・銅・鉄などである。↔内包。

⇒がいえん‐りょう【外延量】

がい‐えん【外炎・外焔】グワイ‥

(→)酸化炎に同じ。↔内炎

がい‐えん【外苑】グワイヱン

御所ごしょ・神社などの外側に付設する広い庭園。「神宮―」↔内苑

がい‐えん【外援】グワイヱン

他からのたすけ。

がい‐えん【外縁】グワイ‥

外側のふち。外側にそった部分。外周。そとべり。

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥

幕末、土佐藩を脱藩した坂本竜馬らが長崎で創立した貿易商社。前身は1865年(慶応1)設立の亀山社中。西国諸藩のために運輸・貿易などを周旋。67年土佐藩の公認を得たが、坂本横死後の翌68年藩命で解散。

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥

もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。北清事変後、戦没将兵の名簿・写真・戦利品を収めた。第二次大戦後廃止。

がいえん‐りょう【外延量】グワイ‥リヤウ

ひろがりのある量の意で、一般に、同一種類の小さい量を加え合わせて大きな量をつくり出すことができる量のこと。度量衡によって測ることのできる量はこの種の量である。↔内包量

⇒がい‐えん【外延】

かい‐お【穢汚】クワイヲ

①けがれ。よごれ。

②恥辱。汚穢おわい。

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥

(Neptune)太陽系の惑星。太陽に近い方から第8番目。天王星の位置の観測値と計算値の違いから、イギリスのJ.C.アダムズ、フランスのル=ヴェリエ(U. Le Verrier1811〜1877)がこの星の位置を推算、それに基づき、1846年ドイツのガレ(J. G. Galle1812〜1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。質量は地球の約17倍。8個以上の衛星をもつ。約165年で太陽を一周。

海王星

撮影:NASA

ガイウス【Gaius】

古代ローマの法学者。経歴は不詳だが、その著「法学提要」で名高い。(110頃〜180頃)

かい‐うめ【買埋】カヒ‥

(→)「買戻し」3に同じ。

かい‐うん【海運】

貨物・旅客を船舶によって運ぶこと。海上の運送。「―業」

⇒かいうん‐きょく【海運局】

⇒かいうん‐どうめい【海運同盟】

かい‐うん【開運】

運が開けること。幸運に向かうこと。「―のお守り」

かいうん‐きょく【海運局】

海運・船舶・船員などに関する運輸省の地方支分部局。1984年、陸運局と合併して九つの地方運輸局となる。

⇒かい‐うん【海運】

かいうん‐どうめい【海運同盟】

海運業者が、相互間の競争を制限する目的で、定期航路の運賃・運送条件その他営業上の特定事項に関して協定を行うカルテル。

⇒かい‐うん【海運】

かい‐え【開会】‥ヱ

〔仏〕方便を開きあらわして真実に入らせること。天台宗の用語。→開権顕実かいごんけんじつ

カイエ【cahier フランス】

帳面。手帳。ノートブック。

がい‐えい【孩嬰】

(「孩」は子供が初めて笑うこと、「嬰」はみどりご)2〜3歳の子供。ちのみご。嬰孩。

かい‐えき【改易】

(改め易かえる意)

①官職をやめさせて他の人に代わらせること。罷免。御成敗式目「早くかの職を―せしむべし」

②所領や家禄・屋敷を没収すること。江戸時代の刑では蟄居ちっきょより重く、切腹より軽い。

がい‐えき【外役】グワイ‥

①国外で兵役に服すること。外征。

②囚人を獄舎外で使役すること。また、その作業。

かい‐えん【海淵】‥ヱン

海溝の中できわだって深い部分。フィリピン海溝中のエムデン海淵、マリアナ海溝中のチャレンジャー海淵の類。

かい‐えん【海塩】

海水から製した塩しお。↔山塩

かい‐えん【海燕】

①海を渡ってくるツバメ。

②(→)イトマキヒトデの別称。

③(→)タコノマクラの別称。

→海燕うみつばめ

かい‐えん【開園】‥ヱン

①動物園・植物園などが初めて業務を開始すること。「―式」

②動物園・植物園などを開けて、その日の業務を始めること。「―時間」

かい‐えん【開演】

演芸・演劇などの上演を始めること。↔終演

がい‐えん【外延】グワイ‥

(extension)

〔論〕ある概念の適用されるべき事物の範囲。例えば金属という概念の外延は金・銀・銅・鉄などである。↔内包。

⇒がいえん‐りょう【外延量】

がい‐えん【外炎・外焔】グワイ‥

(→)酸化炎に同じ。↔内炎

がい‐えん【外苑】グワイヱン

御所ごしょ・神社などの外側に付設する広い庭園。「神宮―」↔内苑

がい‐えん【外援】グワイヱン

他からのたすけ。

がい‐えん【外縁】グワイ‥

外側のふち。外側にそった部分。外周。そとべり。

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥

幕末、土佐藩を脱藩した坂本竜馬らが長崎で創立した貿易商社。前身は1865年(慶応1)設立の亀山社中。西国諸藩のために運輸・貿易などを周旋。67年土佐藩の公認を得たが、坂本横死後の翌68年藩命で解散。

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥

もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。北清事変後、戦没将兵の名簿・写真・戦利品を収めた。第二次大戦後廃止。

がいえん‐りょう【外延量】グワイ‥リヤウ

ひろがりのある量の意で、一般に、同一種類の小さい量を加え合わせて大きな量をつくり出すことができる量のこと。度量衡によって測ることのできる量はこの種の量である。↔内包量

⇒がい‐えん【外延】

かい‐お【穢汚】クワイヲ

①けがれ。よごれ。

②恥辱。汚穢おわい。

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥

(Neptune)太陽系の惑星。太陽に近い方から第8番目。天王星の位置の観測値と計算値の違いから、イギリスのJ.C.アダムズ、フランスのル=ヴェリエ(U. Le Verrier1811〜1877)がこの星の位置を推算、それに基づき、1846年ドイツのガレ(J. G. Galle1812〜1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。質量は地球の約17倍。8個以上の衛星をもつ。約165年で太陽を一周。

海王星

撮影:NASA

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ

(→)「貝合かいあわせ」2に同じ。

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ

俳諧集。松尾宗房(芭蕉)編。1冊。1672年(寛文12)刊。当時の小歌や六方詞などを用いた発句30番の句合せとその判詞で、郷里の天満宮に奉納。遊蕩気分漂い新鮮な感覚の芭蕉処女出版。

かい‐おき【買い置き】カヒ‥

①たくさん買って備えておくこと。また、そのもの。ストック。

②値の上がったときに売るため買いためておくこと。好色五人女3「喧嘩し引け取る分隠し、―の商人損を包み」

かい‐おく【壊屋】クワイヲク

こわれた家。破屋。

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ

貝合かいあわせ2の貝を入れる桶。2個を一組とし、蒔絵で装飾。近世には、嫁入りのとき持参するのを例とした。今も雛道具にある。

かい‐おけ【飼桶】カヒヲケ

(→)飼葉桶かいばおけに同じ。

かい‐オペレーション【買オペレーション】カヒ‥

金融を緩和するため中央銀行が市中金融機関の保有する債券を買い入れ、資金を撒布さっぷすること。買いオペ。↔売うりオペレーション

かい‐お・る【掻い折る】‥ヲル

〔自四〕

(カキオルの音便)折れ曲がる。かいたおる。古今著聞集16「二条油の小路を南へ―・りける時」

かいおれ‐くぎ【掻折れ釘】‥ヲレ‥

頭部が少し折れ曲がり鉤かぎ状になった釘。

かい‐おん【介音】

中国音韻学で、声母と主母音との間に入る〔w〕〔j〕などの半母音。介母。

かい‐おん【回音】クワイ‥

(turn)装飾音の一種。例えば主要音のレをミレドレのように上下の隣接音で取り囲むように奏するもの。ターン。

かい‐おん【快音】クワイ‥

胸のすくようなさわやかな音。「―を発する」

かい‐おん【開音】

〔言〕(→)開口音2に同じ。

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ

小説家。本名、末富東作。鹿児島県生れ。国学院大卒。歴史の深い造詣を生かした「平将門」「武将列伝」「二本ふたもとの銀杏」「孫子」など。(1901〜1977)

海音寺潮五郎

撮影:石井幸之助

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ

(→)「貝合かいあわせ」2に同じ。

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ

俳諧集。松尾宗房(芭蕉)編。1冊。1672年(寛文12)刊。当時の小歌や六方詞などを用いた発句30番の句合せとその判詞で、郷里の天満宮に奉納。遊蕩気分漂い新鮮な感覚の芭蕉処女出版。

かい‐おき【買い置き】カヒ‥

①たくさん買って備えておくこと。また、そのもの。ストック。

②値の上がったときに売るため買いためておくこと。好色五人女3「喧嘩し引け取る分隠し、―の商人損を包み」

かい‐おく【壊屋】クワイヲク

こわれた家。破屋。

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ

貝合かいあわせ2の貝を入れる桶。2個を一組とし、蒔絵で装飾。近世には、嫁入りのとき持参するのを例とした。今も雛道具にある。

かい‐おけ【飼桶】カヒヲケ

(→)飼葉桶かいばおけに同じ。

かい‐オペレーション【買オペレーション】カヒ‥

金融を緩和するため中央銀行が市中金融機関の保有する債券を買い入れ、資金を撒布さっぷすること。買いオペ。↔売うりオペレーション

かい‐お・る【掻い折る】‥ヲル

〔自四〕

(カキオルの音便)折れ曲がる。かいたおる。古今著聞集16「二条油の小路を南へ―・りける時」

かいおれ‐くぎ【掻折れ釘】‥ヲレ‥

頭部が少し折れ曲がり鉤かぎ状になった釘。

かい‐おん【介音】

中国音韻学で、声母と主母音との間に入る〔w〕〔j〕などの半母音。介母。

かい‐おん【回音】クワイ‥

(turn)装飾音の一種。例えば主要音のレをミレドレのように上下の隣接音で取り囲むように奏するもの。ターン。

かい‐おん【快音】クワイ‥

胸のすくようなさわやかな音。「―を発する」

かい‐おん【開音】

〔言〕(→)開口音2に同じ。

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ

小説家。本名、末富東作。鹿児島県生れ。国学院大卒。歴史の深い造詣を生かした「平将門」「武将列伝」「二本ふたもとの銀杏」「孫子」など。(1901〜1977)

海音寺潮五郎

撮影:石井幸之助

かい‐おんせつ【開音節】

〔言〕(open syllable)母音または二重母音で終わる音節。日本語の音節は基本的に開音節。↔閉音節

かい‐か【改過】‥クワ

[論語学而「過ちては則ち改むるに憚はばかること勿なかれ」]あやまちをあらためること。まちがいを直すこと。

かい‐か【改嫁】

再び嫁すること。再縁。改醮かいしょう。

かい‐か【怪火】クワイクワ

①ふしぎな火。原因のわからない火。鬼火・火の玉など。

②原因のわからない火事。不審火。

かい‐か【開化】‥クワ

[大唐西域記7]人知が発達して思想・文化・風俗の進歩すること。文化がひらけること。三遊亭円朝、英国孝子之伝「人の難儀を救わねへのが―の習慣ならいで御座いますか」。「文明―」

⇒かいか‐どんぶり【開化丼】

⇒かいか‐は【開化派】

かい‐か【開花】‥クワ

①草木の花が開くこと。「桜の―期」

②物事の成果がみのること。盛んになること。「長年の鍛練が―した」「文明の―」

⇒かいか‐ぜんせん【開花前線】

⇒かいか‐ホルモン【開花ホルモン】

かい‐か【開架】

図書館で、閲覧者に書架を公開して自由に本を利用させるやり方。接架。「―式」↔閉架

かい‐か【階下】

①階段の下。きざはしのもと。

②2階以上の建物で、1階または下の方の階。

かい‐か【誨化】クワイクワ

教えて導くこと。教化。

かい‐か【諧和】‥クワ

⇒かいわ(諧和)

かい‐が【怪訝】クワイ‥

①怪しみいぶかること。

②⇒けげん

かい‐が【界画】‥グワ

溝のある定規を用いて直線を引く手法で、入りくんだ楼閣・調度などを描くこと。また、それによって整然と描かれた、建築物などを含む絵画作品。特に中国画の一部類をなす。やたいびき。

かい‐が【絵画】クワイグワ

物体の形象を平面に描き出したもの。特に、芸術作品としての絵え。画が。

がい‐か【外貨】グワイクワ

①外国の貨幣。「―獲得」

②外国の商品。「―排斥」

⇒がいか‐きんゆう【外貨金融】

⇒がいか‐さい【外貨債】

⇒がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】

⇒がいか‐じゅんび【外貨準備】

⇒がいか‐しょうけん【外貨証券】

⇒がいかだて‐そうば【外貨建相場】

⇒がいか‐てがた【外貨手形】

⇒がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】

⇒がいか‐よきん【外貨預金】

⇒がいか‐よたく【外貨預託】

がいか【垓下】

中国安徽省霊璧県の南東の古戦場。前202年、漢の高祖の軍が楚の項羽をこの地に包囲、羽は四面楚歌しめんそかのうちに烏江に逃れて自殺、高祖の天下統一が実現した。

がい‐か【崖下】

がけのした。絶壁の下。

がい‐か【凱歌】

戦いに勝って帰る時の歌。勝利を祝う歌。かちどき。

⇒凱歌を挙げる

がい‐か【蓋果】‥クワ

蒴果さくかの一種。果実が成熟すると横腹に水平に切れ目を生じ、上部が蓋状に離れる。スベリヒユやオオバコがその例。

ガイガー‐ミュラー‐けいすうかん【ガイガーミュラー計数管】‥クワン

(Geiger-Müller counter)放射線を検出する最も古典的な装置。金属製の円筒の中央に針金をはり、その間に高電圧をかけ、円筒の内部にはアルゴンなどの気体を詰める。放射線がくると放電が起き、それを増幅して記録する。簡便なため現在も使用されている。1928年ドイツの物理学者ガイガー(Hans G.1882〜1945)とミュラー(Walther M.1905〜1979)が完成。ガイガー計数管。ガイガー‐カウンター。

かい‐かい

①(幼児語。背負う意味の「かろう」から)負われること。おんぶ。

②(「かゆいかゆい」の意)疥癬かいせんの俗称。「―の薬」

かい‐かい【怪怪】クワイクワイ

非常に怪しいさま。「奇々―」

かい‐かい【恢恢】クワイクワイ

[老子第73章「天網恢恢疎にして失せず」]広く大きいさま。ゆったりとしたさま。

かい‐かい【晦晦】クワイクワイ

[荘子知北遊「媒媒晦晦」]日光がおおわれて暗いさま。夕方の暗いさま。

かい‐かい【開会】‥クワイ

会議・集会を始めること。「―式」↔閉会

かい‐かい【詼諧】クワイ‥

おどけふざけること。おどけ。諧謔。滑稽。

かい‐がい【海外】‥グワイ

海を隔てた国。外国。「企業の―進出」「―旅行」

⇒かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】

⇒かいがい‐しんぶん【海外新聞】

⇒かいがい‐ちょうたつ【海外調達】

⇒かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】

がい‐かい【外海】グワイ‥

陸地の外面にある海。また、陸地から遠く離れた海。そとうみ。↔内海

がい‐かい【外界】グワイ‥

①外の世界。まわりの世界。

②〔哲〕意識に対してそれから独立に存在するものの総称。客観的世界。非我。↔内界

がい‐がい

①やかましいさま。そうぞうしいさま。がやがや。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「ハテ―とやかましい」

②(幼児語。鳴き声から)蛙。

がい‐がい【艾艾】

(魏の鄧艾がどもって、自分の名をいうのに「艾」を重ねた故事に基づく)どもって、容易に発言し得ないさま。

がい‐がい【皚皚】

[劉歆、遂初賦「漂積雪之皚皚」]霜・雪などの一面に白く見えるさま。「―たる雪原」「白はく―」

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥

発展途上国・地域の開発に必要な資金を供給する機関として、1961年設立された法人。99年日本輸出入銀行と統合し、国際協力銀行となる。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐し・い【甲斐甲斐しい】カヒガヒシイ

〔形〕[文]かひがひ・し(シク)

①かいのあるさまである。思いどおりのさまである。今鏡「二人の姫宮たち、二代の帝の后におはします。いと―・しき御ありさまなり」

②有能である。頼りがいがある。平治物語(金刀比羅本)「われら―・しき身ならねば」

③骨身をおしまず、てきぱきしている。はりがあって、いきおいがよい。古今著聞集16「みやつかふに、―・しくまめにして」。「―・く働く」

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥

「官板かんぱんバタビヤ新聞」の改題名。文久(1861〜1864)年間発行。官板海外新聞。

⇒かい‐がい【海外】

かいかい‐せい【回回青】クワイクワイ‥

(→)回青に同じ。

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥

国外から物資を調達すること。→オフショア生産

⇒かい‐がい【海外】

カイカイデ【快快的】

(中国語)急いで。早く。↔マンマンデ

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥

江戸幕府の鎖国政策の一環として出された法令。1633年(寛永10)奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止。35年には一切の海外渡航と外国からの日本人の帰国を禁止。

⇒かい‐がい【海外】

かい‐がいねん【下位概念】‥ヰ‥

〔論〕二つの概念の外延が含み含まれる関係にある時、含まれる方の概念。例えば「人間」は「動物」に対して下位概念となる。↔上位概念。→類概念→従属関係

かい‐かえ・す【買い返す】カヒカヘス

〔他五〕

いったん売り渡したものを買い取る。買い戻す。

かい‐か・える【買い換える・買い替える】カヒカヘル

〔他下一〕

新しく買ってそれまで使っていたものととりかえる。「車を―・える」

がい‐かがい【外花蓋】グワイクワ‥

花蓋のうち外輪に配置するもの。萼がくに相当。外花被。↔内花蓋

かい‐がかり【買い掛り】カヒ‥

(→)「かいかけ」に同じ。好色一代男7「此の三年が間の身あがり―すまさせて」

がいか‐きんゆう【外貨金融】グワイクワ‥

海外での対日輸出入取引を円滑にするため、現地所在の日系商社を対象として現地通貨で行われる金融。円貨金融に対する語。現地貸げんちがし。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かく【介殻】

(→)貝殻かいがらに同じ。

かい‐かく【改革】

①改めかえること。改まりかわること。「機構―」

②(reformation)目的が国家の基礎に動揺を及ぼさず、方法も暴力的でない変革。→革命。

⇒かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】

⇒かいかくは‐きょうかい【改革派教会】

かい‐かく【恢廓】クワイクワク

広く大きなさま。

かい‐かく【海角】

陸地が海中に突出した尖端の部分。みさき。さき。はな。

かい‐がく【海岳】

①海と山。

②[羅隠詩「恩は海岳の如くして何いづれの時にか報むくいん」]恩愛などの深大なことのたとえ。海山うみやま。

かい‐がく【開学】

大学を創設すること。「―記念日」

がい‐かく【外角】グワイ‥

①多角形の一辺とこれに隣り合う辺の延長とが挟む角。凸多角形の外角の和は4直角に等しい。

②野球で、アウトサイド。

↔内角

がい‐かく【外客】グワイ‥

外国から来た客。来遊した外国人。がいきゃく。「―誘致」

がい‐かく【外核】グワイ‥

地球の核のうち外側の部分。内核を囲む。深さ2900〜5000キロメートルを占める。液状の鉄を主とする。

がい‐かく【外殻】グワイ‥

外側にある殻から。

がい‐かく【外郭・外廓】グワイクワク

外部を囲むかこい。そとぐるわ。↔内郭。

⇒がいかく‐だんたい【外郭団体】

⇒がいかく‐もん【外郭門】

がい‐かく【街郭】‥クワク

街路と街路との間の一区画。

かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】‥ハウ‥

1978年以来進められている中国の基本政策。農業の各戸経営、企業自主権の拡大、市場経済の推進、対外開放による外国資本・技術の導入などを内容とする。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐だんたい【外郭団体】グワイクワク‥

官庁や政党などの組織の外部にあって、これと連携を保ちその活動や事業を助ける団体。

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かいかくは‐きょうかい【改革派教会】‥ケウクワイ

(Reformed Church)プロテスタント教会のうち、カルヴァンなどスイス宗教改革の流れを汲むものの称。スコットランド起源の改革派教会は長老教会と称する。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐もん【外郭門】グワイクワク‥

大内裏だいだいり外郭の諸門。↔内郭門

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かい‐かけ【買掛】カヒ‥

現金払いでなく、かけで品物を買うこと。かいがかり。↔売掛。

⇒かいかけ‐きん【買掛金】

⇒かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】

かい‐がけ【皆掛け】

容器と共に品物を秤はかりではかること。うわめ。

かいかけ‐きん【買掛金】カヒ‥

買掛の商品について生じる債務。↔売掛金。

⇒かい‐かけ【買掛】

かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】カヒ‥ヂヤウ

簿記で、仕入先に対する買掛金を整理する勘定。買掛勘定。↔売掛金勘定

⇒かい‐かけ【買掛】

がいか‐さい【外貨債】グワイクワ‥

外国市場で、外貨建で募集される日本の公債・社債。元利とも外国貨幣で支払われるのが原則。↔邦貨債。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】グワイクワシフ‥

一国の外貨を、法律によって、政府・通貨当局あるいは為替の売買を行う銀行等に集中させる制度。全面集中制と持高集中制との二つがある。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐じゅんび【外貨準備】グワイクワ‥

通貨当局が対外支払いのために保有する流動性の高い公的準備資産。外貨建て資産・IMFリザーブ‐ポジション・SDR・金からなる。為替市場への介入や、通貨危機などにより外貨建て債務の返済が困難になった場合などに使用する。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しょうけん【外貨証券】グワイクワ‥

外貨で表示され、あるいは外国を支払地とする株式や債券。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かず・く【買ひ被く】カヒカヅク

〔他四〕

相場以上の高い値で買う。世間胸算用1「棺桶一つ樽屋まかせに―・きて」

かいか‐ぜんせん【開花前線】‥クワ‥

同一種の植物の開花日が同じである地点を連ねた線。季節の進行に伴って地図上を移動する。生物季節線の一つ。

⇒かい‐か【開花】

かい‐かた【買方】カヒ‥

①買う方の人。買手。

②買う方法。

かい‐がた【貝形】カヒ‥

①貝のような形。かいなり。袴腰。

②〔建〕築地ついじの端部をいう。

がいかだて‐そうば【外貨建相場】グワイクワ‥サウ‥

自国通貨1単位と交換される外貨の量を示す為替相場の表示法。受取勘定相場。↔邦貨建相場。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かつ【快活】クワイクワツ

はきはきとして元気のあること。明るくさっぱりして勢いのよいこと。「―な子供」

かい‐かつ【快闊】クワイクワツ

①気性がさっぱりとして度量が広く、物事を苦にしないこと。「―な人物」

②気性のはれやかなこと。

③心持よく開けたさま。

かい‐かつ【開豁】‥クワツ

①ながめがひろびろと開けていること。「―の地」

②度量の広いこと。「―な性格」

がい‐かつ【概括】‥クワツ

①引っくるめて一まとめにすること。要点をまとめること。「―して記す」

②〔論〕(generalization)(→)一般化に同じ。

がいか‐てがた【外貨手形】グワイクワ‥

手形面の記載金額が外国貨幣で表示されている外国為替手形。外貨建手形。↔円貨手形。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】グワイクワ‥

輸出価格に占める外貨の純手取額の割合。

⇒がい‐か【外貨】

かいか‐てんのう【開化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀伝承上の天皇。孝元天皇の第2皇子。名は稚日本根子彦大日日わかやまとねこひこおおひび。→天皇(表)

かいか‐どんぶり【開化丼】‥クワ‥

牛肉または豚肉の薄切りと玉葱たまねぎを甘辛く煮て卵とじにして飯の上にのせた料理。明治初年に始まる。

⇒かい‐か【開化】

かい‐かなぐ・る【掻いかなぐる】

〔他四〕

(カキカナグルの音便)あらあらしく引きのける。保元物語「為朝あまりに腹を立てて、この矢を―・つて投げ捨て」

かい‐がね【胛】

肩甲骨。かいがらぼね。〈倭名類聚鈔3〉

かい‐がね【貝金】カヒ‥

(→)蜑金あまがねに同じ。

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥

①寺で用いる法螺貝ほらがいと鉦かね。保元物語「―の音も聞えぬ所に置き奉らんもふびんなり」

②軍中で号令・合図に用いた法螺貝と鉦。源平盛衰記13「軍に勝ちて―を鳴らし」

かい‐がね【繋金】

カキガネの音便。

かい‐が‐ね【甲斐が根・甲斐が嶺】カヒ‥

甲斐国(山梨県)の高山。富士山または赤石山脈の支脈をいう。古今和歌集東歌「―をさやにも見しが」

かいか‐は【開化派】‥クワ‥

朝鮮で李朝末期に近代化を図った政治グループ。日本の明治維新などの影響を受けて1870年代に形成され、政府内で近代化に努めたが、84年の甲申政変に失敗。中心人物の金玉均らは国外に亡命。別称、独立党。

⇒かい‐か【開化】

がい‐かひ【外果皮】グワイクワ‥

果実の皮の最外部をなす層。熟すと、色彩を変じ、または軟毛を生じるのが普通。→内果皮→中果皮

かい‐かぶ・る【買い被る】カヒ‥

〔他五〕

①物を実際の価よりも高く買う。

②人を実質以上に高く評価する。「あまり―・らないで下さい」

かいか‐ホルモン【開花ホルモン】‥クワ‥

植物ホルモンの一つ。花芽の形成をうながす作用をもつとされる。実体はまだ不明。花成ホルモン。

⇒かい‐か【開花】

がいか‐よきん【外貨預金】グワイクワ‥

銀行その他の金融機関に預けられた外貨建ての預金。金利は当該国(ドルならアメリカ)の金利に連動。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐よたく【外貨預託】グワイクワ‥

財務省が外国為替資金特別会計の外貨資金の一部を、外国為替取引を行う銀行等の金融機関に預け入れること。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐がら【貝殻】カヒ‥

(「介殻」とも書く)(→)貝に同じ。介殻かいかく。

⇒かいがら‐ついほう【貝殻追放】

⇒かいがら‐ぶし【貝殻節】

⇒かいがら‐ぼね【貝殻骨】

⇒かいがら‐むし【介殻虫】

かい‐から・ぐ【掻い紮ぐ】

〔他下二〕

(カキカラグの音便)「からぐ」を強めていう語。浄瑠璃、曾我会稽山「褄つま―・げ走り出でんと」

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ

オストラシズムの訳語(誤訳)。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥

鳥取県の民謡。気高郡(現、鳥取市)沿岸地方で帆立貝取りの船の櫓漕ぎにうたったもの。昭和初年に新編曲。「何の因果で貝殻漕ぎなろた、カワイヤノーカワイヤノー…」。浜村音頭。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥

肩甲骨けんこうこつの俗称。胛かいがね。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐むし【介殻虫】カヒ‥

カメムシ目のカタカイガラムシ科・マルカイガラムシ科などの昆虫の総称。雄は一対の翅を持ち、アブラムシ1にやや似るが、雌は無翅で、体は蝋ろうで被われる。リンゴ・ミカンなど多くの植物に寄生し、汁液を吸う。

ワタフキカイガラムシ

提供:ネイチャー・プロダクション

かい‐おんせつ【開音節】

〔言〕(open syllable)母音または二重母音で終わる音節。日本語の音節は基本的に開音節。↔閉音節

かい‐か【改過】‥クワ

[論語学而「過ちては則ち改むるに憚はばかること勿なかれ」]あやまちをあらためること。まちがいを直すこと。

かい‐か【改嫁】

再び嫁すること。再縁。改醮かいしょう。

かい‐か【怪火】クワイクワ

①ふしぎな火。原因のわからない火。鬼火・火の玉など。

②原因のわからない火事。不審火。

かい‐か【開化】‥クワ

[大唐西域記7]人知が発達して思想・文化・風俗の進歩すること。文化がひらけること。三遊亭円朝、英国孝子之伝「人の難儀を救わねへのが―の習慣ならいで御座いますか」。「文明―」

⇒かいか‐どんぶり【開化丼】

⇒かいか‐は【開化派】

かい‐か【開花】‥クワ

①草木の花が開くこと。「桜の―期」

②物事の成果がみのること。盛んになること。「長年の鍛練が―した」「文明の―」

⇒かいか‐ぜんせん【開花前線】

⇒かいか‐ホルモン【開花ホルモン】

かい‐か【開架】

図書館で、閲覧者に書架を公開して自由に本を利用させるやり方。接架。「―式」↔閉架

かい‐か【階下】

①階段の下。きざはしのもと。

②2階以上の建物で、1階または下の方の階。

かい‐か【誨化】クワイクワ

教えて導くこと。教化。

かい‐か【諧和】‥クワ

⇒かいわ(諧和)

かい‐が【怪訝】クワイ‥

①怪しみいぶかること。

②⇒けげん

かい‐が【界画】‥グワ

溝のある定規を用いて直線を引く手法で、入りくんだ楼閣・調度などを描くこと。また、それによって整然と描かれた、建築物などを含む絵画作品。特に中国画の一部類をなす。やたいびき。

かい‐が【絵画】クワイグワ

物体の形象を平面に描き出したもの。特に、芸術作品としての絵え。画が。

がい‐か【外貨】グワイクワ

①外国の貨幣。「―獲得」

②外国の商品。「―排斥」

⇒がいか‐きんゆう【外貨金融】

⇒がいか‐さい【外貨債】

⇒がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】

⇒がいか‐じゅんび【外貨準備】

⇒がいか‐しょうけん【外貨証券】

⇒がいかだて‐そうば【外貨建相場】

⇒がいか‐てがた【外貨手形】

⇒がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】

⇒がいか‐よきん【外貨預金】

⇒がいか‐よたく【外貨預託】

がいか【垓下】

中国安徽省霊璧県の南東の古戦場。前202年、漢の高祖の軍が楚の項羽をこの地に包囲、羽は四面楚歌しめんそかのうちに烏江に逃れて自殺、高祖の天下統一が実現した。

がい‐か【崖下】

がけのした。絶壁の下。

がい‐か【凱歌】

戦いに勝って帰る時の歌。勝利を祝う歌。かちどき。

⇒凱歌を挙げる

がい‐か【蓋果】‥クワ

蒴果さくかの一種。果実が成熟すると横腹に水平に切れ目を生じ、上部が蓋状に離れる。スベリヒユやオオバコがその例。

ガイガー‐ミュラー‐けいすうかん【ガイガーミュラー計数管】‥クワン

(Geiger-Müller counter)放射線を検出する最も古典的な装置。金属製の円筒の中央に針金をはり、その間に高電圧をかけ、円筒の内部にはアルゴンなどの気体を詰める。放射線がくると放電が起き、それを増幅して記録する。簡便なため現在も使用されている。1928年ドイツの物理学者ガイガー(Hans G.1882〜1945)とミュラー(Walther M.1905〜1979)が完成。ガイガー計数管。ガイガー‐カウンター。

かい‐かい

①(幼児語。背負う意味の「かろう」から)負われること。おんぶ。

②(「かゆいかゆい」の意)疥癬かいせんの俗称。「―の薬」

かい‐かい【怪怪】クワイクワイ

非常に怪しいさま。「奇々―」

かい‐かい【恢恢】クワイクワイ

[老子第73章「天網恢恢疎にして失せず」]広く大きいさま。ゆったりとしたさま。

かい‐かい【晦晦】クワイクワイ

[荘子知北遊「媒媒晦晦」]日光がおおわれて暗いさま。夕方の暗いさま。

かい‐かい【開会】‥クワイ

会議・集会を始めること。「―式」↔閉会

かい‐かい【詼諧】クワイ‥

おどけふざけること。おどけ。諧謔。滑稽。

かい‐がい【海外】‥グワイ

海を隔てた国。外国。「企業の―進出」「―旅行」

⇒かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】

⇒かいがい‐しんぶん【海外新聞】

⇒かいがい‐ちょうたつ【海外調達】

⇒かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】

がい‐かい【外海】グワイ‥

陸地の外面にある海。また、陸地から遠く離れた海。そとうみ。↔内海

がい‐かい【外界】グワイ‥

①外の世界。まわりの世界。

②〔哲〕意識に対してそれから独立に存在するものの総称。客観的世界。非我。↔内界

がい‐がい

①やかましいさま。そうぞうしいさま。がやがや。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「ハテ―とやかましい」

②(幼児語。鳴き声から)蛙。

がい‐がい【艾艾】

(魏の鄧艾がどもって、自分の名をいうのに「艾」を重ねた故事に基づく)どもって、容易に発言し得ないさま。

がい‐がい【皚皚】

[劉歆、遂初賦「漂積雪之皚皚」]霜・雪などの一面に白く見えるさま。「―たる雪原」「白はく―」

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥

発展途上国・地域の開発に必要な資金を供給する機関として、1961年設立された法人。99年日本輸出入銀行と統合し、国際協力銀行となる。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐し・い【甲斐甲斐しい】カヒガヒシイ

〔形〕[文]かひがひ・し(シク)

①かいのあるさまである。思いどおりのさまである。今鏡「二人の姫宮たち、二代の帝の后におはします。いと―・しき御ありさまなり」

②有能である。頼りがいがある。平治物語(金刀比羅本)「われら―・しき身ならねば」

③骨身をおしまず、てきぱきしている。はりがあって、いきおいがよい。古今著聞集16「みやつかふに、―・しくまめにして」。「―・く働く」

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥

「官板かんぱんバタビヤ新聞」の改題名。文久(1861〜1864)年間発行。官板海外新聞。

⇒かい‐がい【海外】

かいかい‐せい【回回青】クワイクワイ‥

(→)回青に同じ。

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥

国外から物資を調達すること。→オフショア生産

⇒かい‐がい【海外】

カイカイデ【快快的】

(中国語)急いで。早く。↔マンマンデ

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥

江戸幕府の鎖国政策の一環として出された法令。1633年(寛永10)奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止。35年には一切の海外渡航と外国からの日本人の帰国を禁止。

⇒かい‐がい【海外】

かい‐がいねん【下位概念】‥ヰ‥

〔論〕二つの概念の外延が含み含まれる関係にある時、含まれる方の概念。例えば「人間」は「動物」に対して下位概念となる。↔上位概念。→類概念→従属関係

かい‐かえ・す【買い返す】カヒカヘス

〔他五〕

いったん売り渡したものを買い取る。買い戻す。

かい‐か・える【買い換える・買い替える】カヒカヘル

〔他下一〕

新しく買ってそれまで使っていたものととりかえる。「車を―・える」

がい‐かがい【外花蓋】グワイクワ‥

花蓋のうち外輪に配置するもの。萼がくに相当。外花被。↔内花蓋

かい‐がかり【買い掛り】カヒ‥

(→)「かいかけ」に同じ。好色一代男7「此の三年が間の身あがり―すまさせて」

がいか‐きんゆう【外貨金融】グワイクワ‥

海外での対日輸出入取引を円滑にするため、現地所在の日系商社を対象として現地通貨で行われる金融。円貨金融に対する語。現地貸げんちがし。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かく【介殻】

(→)貝殻かいがらに同じ。

かい‐かく【改革】

①改めかえること。改まりかわること。「機構―」

②(reformation)目的が国家の基礎に動揺を及ぼさず、方法も暴力的でない変革。→革命。

⇒かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】

⇒かいかくは‐きょうかい【改革派教会】

かい‐かく【恢廓】クワイクワク

広く大きなさま。

かい‐かく【海角】

陸地が海中に突出した尖端の部分。みさき。さき。はな。

かい‐がく【海岳】

①海と山。

②[羅隠詩「恩は海岳の如くして何いづれの時にか報むくいん」]恩愛などの深大なことのたとえ。海山うみやま。

かい‐がく【開学】

大学を創設すること。「―記念日」

がい‐かく【外角】グワイ‥

①多角形の一辺とこれに隣り合う辺の延長とが挟む角。凸多角形の外角の和は4直角に等しい。

②野球で、アウトサイド。

↔内角

がい‐かく【外客】グワイ‥

外国から来た客。来遊した外国人。がいきゃく。「―誘致」

がい‐かく【外核】グワイ‥

地球の核のうち外側の部分。内核を囲む。深さ2900〜5000キロメートルを占める。液状の鉄を主とする。

がい‐かく【外殻】グワイ‥

外側にある殻から。

がい‐かく【外郭・外廓】グワイクワク

外部を囲むかこい。そとぐるわ。↔内郭。

⇒がいかく‐だんたい【外郭団体】

⇒がいかく‐もん【外郭門】

がい‐かく【街郭】‥クワク

街路と街路との間の一区画。

かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】‥ハウ‥

1978年以来進められている中国の基本政策。農業の各戸経営、企業自主権の拡大、市場経済の推進、対外開放による外国資本・技術の導入などを内容とする。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐だんたい【外郭団体】グワイクワク‥

官庁や政党などの組織の外部にあって、これと連携を保ちその活動や事業を助ける団体。

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かいかくは‐きょうかい【改革派教会】‥ケウクワイ

(Reformed Church)プロテスタント教会のうち、カルヴァンなどスイス宗教改革の流れを汲むものの称。スコットランド起源の改革派教会は長老教会と称する。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐もん【外郭門】グワイクワク‥

大内裏だいだいり外郭の諸門。↔内郭門

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かい‐かけ【買掛】カヒ‥

現金払いでなく、かけで品物を買うこと。かいがかり。↔売掛。

⇒かいかけ‐きん【買掛金】

⇒かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】

かい‐がけ【皆掛け】

容器と共に品物を秤はかりではかること。うわめ。

かいかけ‐きん【買掛金】カヒ‥

買掛の商品について生じる債務。↔売掛金。

⇒かい‐かけ【買掛】

かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】カヒ‥ヂヤウ

簿記で、仕入先に対する買掛金を整理する勘定。買掛勘定。↔売掛金勘定

⇒かい‐かけ【買掛】

がいか‐さい【外貨債】グワイクワ‥

外国市場で、外貨建で募集される日本の公債・社債。元利とも外国貨幣で支払われるのが原則。↔邦貨債。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】グワイクワシフ‥

一国の外貨を、法律によって、政府・通貨当局あるいは為替の売買を行う銀行等に集中させる制度。全面集中制と持高集中制との二つがある。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐じゅんび【外貨準備】グワイクワ‥

通貨当局が対外支払いのために保有する流動性の高い公的準備資産。外貨建て資産・IMFリザーブ‐ポジション・SDR・金からなる。為替市場への介入や、通貨危機などにより外貨建て債務の返済が困難になった場合などに使用する。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しょうけん【外貨証券】グワイクワ‥

外貨で表示され、あるいは外国を支払地とする株式や債券。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かず・く【買ひ被く】カヒカヅク

〔他四〕

相場以上の高い値で買う。世間胸算用1「棺桶一つ樽屋まかせに―・きて」

かいか‐ぜんせん【開花前線】‥クワ‥

同一種の植物の開花日が同じである地点を連ねた線。季節の進行に伴って地図上を移動する。生物季節線の一つ。

⇒かい‐か【開花】

かい‐かた【買方】カヒ‥

①買う方の人。買手。

②買う方法。

かい‐がた【貝形】カヒ‥

①貝のような形。かいなり。袴腰。

②〔建〕築地ついじの端部をいう。

がいかだて‐そうば【外貨建相場】グワイクワ‥サウ‥

自国通貨1単位と交換される外貨の量を示す為替相場の表示法。受取勘定相場。↔邦貨建相場。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かつ【快活】クワイクワツ

はきはきとして元気のあること。明るくさっぱりして勢いのよいこと。「―な子供」

かい‐かつ【快闊】クワイクワツ

①気性がさっぱりとして度量が広く、物事を苦にしないこと。「―な人物」

②気性のはれやかなこと。

③心持よく開けたさま。

かい‐かつ【開豁】‥クワツ

①ながめがひろびろと開けていること。「―の地」

②度量の広いこと。「―な性格」

がい‐かつ【概括】‥クワツ

①引っくるめて一まとめにすること。要点をまとめること。「―して記す」

②〔論〕(generalization)(→)一般化に同じ。

がいか‐てがた【外貨手形】グワイクワ‥

手形面の記載金額が外国貨幣で表示されている外国為替手形。外貨建手形。↔円貨手形。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】グワイクワ‥

輸出価格に占める外貨の純手取額の割合。

⇒がい‐か【外貨】

かいか‐てんのう【開化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀伝承上の天皇。孝元天皇の第2皇子。名は稚日本根子彦大日日わかやまとねこひこおおひび。→天皇(表)

かいか‐どんぶり【開化丼】‥クワ‥

牛肉または豚肉の薄切りと玉葱たまねぎを甘辛く煮て卵とじにして飯の上にのせた料理。明治初年に始まる。

⇒かい‐か【開化】

かい‐かなぐ・る【掻いかなぐる】

〔他四〕

(カキカナグルの音便)あらあらしく引きのける。保元物語「為朝あまりに腹を立てて、この矢を―・つて投げ捨て」

かい‐がね【胛】

肩甲骨。かいがらぼね。〈倭名類聚鈔3〉

かい‐がね【貝金】カヒ‥

(→)蜑金あまがねに同じ。

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥

①寺で用いる法螺貝ほらがいと鉦かね。保元物語「―の音も聞えぬ所に置き奉らんもふびんなり」

②軍中で号令・合図に用いた法螺貝と鉦。源平盛衰記13「軍に勝ちて―を鳴らし」

かい‐がね【繋金】

カキガネの音便。

かい‐が‐ね【甲斐が根・甲斐が嶺】カヒ‥

甲斐国(山梨県)の高山。富士山または赤石山脈の支脈をいう。古今和歌集東歌「―をさやにも見しが」

かいか‐は【開化派】‥クワ‥

朝鮮で李朝末期に近代化を図った政治グループ。日本の明治維新などの影響を受けて1870年代に形成され、政府内で近代化に努めたが、84年の甲申政変に失敗。中心人物の金玉均らは国外に亡命。別称、独立党。

⇒かい‐か【開化】

がい‐かひ【外果皮】グワイクワ‥

果実の皮の最外部をなす層。熟すと、色彩を変じ、または軟毛を生じるのが普通。→内果皮→中果皮

かい‐かぶ・る【買い被る】カヒ‥

〔他五〕

①物を実際の価よりも高く買う。

②人を実質以上に高く評価する。「あまり―・らないで下さい」

かいか‐ホルモン【開花ホルモン】‥クワ‥

植物ホルモンの一つ。花芽の形成をうながす作用をもつとされる。実体はまだ不明。花成ホルモン。

⇒かい‐か【開花】

がいか‐よきん【外貨預金】グワイクワ‥

銀行その他の金融機関に預けられた外貨建ての預金。金利は当該国(ドルならアメリカ)の金利に連動。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐よたく【外貨預託】グワイクワ‥

財務省が外国為替資金特別会計の外貨資金の一部を、外国為替取引を行う銀行等の金融機関に預け入れること。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐がら【貝殻】カヒ‥

(「介殻」とも書く)(→)貝に同じ。介殻かいかく。

⇒かいがら‐ついほう【貝殻追放】

⇒かいがら‐ぶし【貝殻節】

⇒かいがら‐ぼね【貝殻骨】

⇒かいがら‐むし【介殻虫】

かい‐から・ぐ【掻い紮ぐ】

〔他下二〕

(カキカラグの音便)「からぐ」を強めていう語。浄瑠璃、曾我会稽山「褄つま―・げ走り出でんと」

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ

オストラシズムの訳語(誤訳)。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥

鳥取県の民謡。気高郡(現、鳥取市)沿岸地方で帆立貝取りの船の櫓漕ぎにうたったもの。昭和初年に新編曲。「何の因果で貝殻漕ぎなろた、カワイヤノーカワイヤノー…」。浜村音頭。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥

肩甲骨けんこうこつの俗称。胛かいがね。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐むし【介殻虫】カヒ‥

カメムシ目のカタカイガラムシ科・マルカイガラムシ科などの昆虫の総称。雄は一対の翅を持ち、アブラムシ1にやや似るが、雌は無翅で、体は蝋ろうで被われる。リンゴ・ミカンなど多くの植物に寄生し、汁液を吸う。

ワタフキカイガラムシ

提供:ネイチャー・プロダクション

オオワラジカイガラムシ

撮影:海野和男

オオワラジカイガラムシ

撮影:海野和男

⇒かい‐がら【貝殻】

かい‐かわせ【買為替】カヒカハセ

為替銀行が買い取る外国為替。銀行が輸出手形・外国送金手形等を買い取ること。また、その手形。↔売為替

⇒かい‐がら【貝殻】

かい‐かわせ【買為替】カヒカハセ

為替銀行が買い取る外国為替。銀行が輸出手形・外国送金手形等を買い取ること。また、その手形。↔売為替

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

かいいん‐しき【開院式】‥ヰン‥

議会の開会式の旧称。明治憲法ではその日が会期の起算点になった。

⇒かい‐いん【開院】

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥

旧制度で、海員の懲戒に関して審判した行政機関。海難審判庁の前身。

⇒かい‐いん【海員】

かいいん‐とどけ【改印届】

すでに届け出てある印鑑を、紛失その他の事故により別の印鑑に改める際の届け。

⇒かい‐いん【改印】

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥

ある船舶に乗り組む海員の氏名や雇入れ契約などを記した公式の名簿。

⇒かい‐いん【海員】

かい‐う【快雨】クワイ‥

さっぱりとするような雨。気持のよい雨。

かい‐う【怪雨】クワイ‥

旋風などによって天空に舞い上った小動物・泥土などが単独にまたは雨と共に降ること。

かい‐う【海宇】

(「宇」は天地四方の意)一国内。海内かいだい。

かい‐う・ける【買い受ける】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひう・く(下二)

代金を払って品物を手に入れる。買いとる。「知人の別荘を―・ける」

かい‐うさぎ【飼兎】カヒ‥

ヨーロッパ産のアナウサギの飼養変種。種類は多く、フレミッシュ‐イングリッシュ・ニュー‐ジーランド‐レッド・ポリシュ・ヒマラヤン・チンチラ・アンゴラ・レッキスなどが有名。肉用・毛皮用。家兎かと。

アンゴラウサギ

撮影:小宮輝之

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

かいいん‐しき【開院式】‥ヰン‥

議会の開会式の旧称。明治憲法ではその日が会期の起算点になった。

⇒かい‐いん【開院】

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥

旧制度で、海員の懲戒に関して審判した行政機関。海難審判庁の前身。

⇒かい‐いん【海員】

かいいん‐とどけ【改印届】

すでに届け出てある印鑑を、紛失その他の事故により別の印鑑に改める際の届け。

⇒かい‐いん【改印】

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥

ある船舶に乗り組む海員の氏名や雇入れ契約などを記した公式の名簿。

⇒かい‐いん【海員】

かい‐う【快雨】クワイ‥

さっぱりとするような雨。気持のよい雨。

かい‐う【怪雨】クワイ‥

旋風などによって天空に舞い上った小動物・泥土などが単独にまたは雨と共に降ること。

かい‐う【海宇】

(「宇」は天地四方の意)一国内。海内かいだい。

かい‐う・ける【買い受ける】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひう・く(下二)

代金を払って品物を手に入れる。買いとる。「知人の別荘を―・ける」

かい‐うさぎ【飼兎】カヒ‥

ヨーロッパ産のアナウサギの飼養変種。種類は多く、フレミッシュ‐イングリッシュ・ニュー‐ジーランド‐レッド・ポリシュ・ヒマラヤン・チンチラ・アンゴラ・レッキスなどが有名。肉用・毛皮用。家兎かと。

アンゴラウサギ

撮影:小宮輝之

チンチラウサギ

提供:東京動物園協会

チンチラウサギ

提供:東京動物園協会

ヒマラヤン

撮影:小宮輝之

ヒマラヤン

撮影:小宮輝之

フレミッシュジャイアント

撮影:小宮輝之

フレミッシュジャイアント

撮影:小宮輝之

ガイウス【Gaius】

古代ローマの法学者。経歴は不詳だが、その著「法学提要」で名高い。(110頃〜180頃)

かい‐うめ【買埋】カヒ‥

(→)「買戻し」3に同じ。

かい‐うん【海運】

貨物・旅客を船舶によって運ぶこと。海上の運送。「―業」

⇒かいうん‐きょく【海運局】

⇒かいうん‐どうめい【海運同盟】

かい‐うん【開運】

運が開けること。幸運に向かうこと。「―のお守り」

かいうん‐きょく【海運局】

海運・船舶・船員などに関する運輸省の地方支分部局。1984年、陸運局と合併して九つの地方運輸局となる。

⇒かい‐うん【海運】

かいうん‐どうめい【海運同盟】

海運業者が、相互間の競争を制限する目的で、定期航路の運賃・運送条件その他営業上の特定事項に関して協定を行うカルテル。

⇒かい‐うん【海運】

かい‐え【開会】‥ヱ

〔仏〕方便を開きあらわして真実に入らせること。天台宗の用語。→開権顕実かいごんけんじつ

カイエ【cahier フランス】

帳面。手帳。ノートブック。

がい‐えい【孩嬰】

(「孩」は子供が初めて笑うこと、「嬰」はみどりご)2〜3歳の子供。ちのみご。嬰孩。

かい‐えき【改易】

(改め易かえる意)

①官職をやめさせて他の人に代わらせること。罷免。御成敗式目「早くかの職を―せしむべし」

②所領や家禄・屋敷を没収すること。江戸時代の刑では蟄居ちっきょより重く、切腹より軽い。

がい‐えき【外役】グワイ‥

①国外で兵役に服すること。外征。

②囚人を獄舎外で使役すること。また、その作業。

かい‐えん【海淵】‥ヱン

海溝の中できわだって深い部分。フィリピン海溝中のエムデン海淵、マリアナ海溝中のチャレンジャー海淵の類。

かい‐えん【海塩】

海水から製した塩しお。↔山塩

かい‐えん【海燕】

①海を渡ってくるツバメ。

②(→)イトマキヒトデの別称。

③(→)タコノマクラの別称。

→海燕うみつばめ

かい‐えん【開園】‥ヱン

①動物園・植物園などが初めて業務を開始すること。「―式」

②動物園・植物園などを開けて、その日の業務を始めること。「―時間」

かい‐えん【開演】

演芸・演劇などの上演を始めること。↔終演

がい‐えん【外延】グワイ‥

(extension)

〔論〕ある概念の適用されるべき事物の範囲。例えば金属という概念の外延は金・銀・銅・鉄などである。↔内包。

⇒がいえん‐りょう【外延量】

がい‐えん【外炎・外焔】グワイ‥

(→)酸化炎に同じ。↔内炎

がい‐えん【外苑】グワイヱン

御所ごしょ・神社などの外側に付設する広い庭園。「神宮―」↔内苑

がい‐えん【外援】グワイヱン

他からのたすけ。

がい‐えん【外縁】グワイ‥

外側のふち。外側にそった部分。外周。そとべり。

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥

幕末、土佐藩を脱藩した坂本竜馬らが長崎で創立した貿易商社。前身は1865年(慶応1)設立の亀山社中。西国諸藩のために運輸・貿易などを周旋。67年土佐藩の公認を得たが、坂本横死後の翌68年藩命で解散。

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥

もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。北清事変後、戦没将兵の名簿・写真・戦利品を収めた。第二次大戦後廃止。

がいえん‐りょう【外延量】グワイ‥リヤウ

ひろがりのある量の意で、一般に、同一種類の小さい量を加え合わせて大きな量をつくり出すことができる量のこと。度量衡によって測ることのできる量はこの種の量である。↔内包量

⇒がい‐えん【外延】

かい‐お【穢汚】クワイヲ

①けがれ。よごれ。

②恥辱。汚穢おわい。

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥

(Neptune)太陽系の惑星。太陽に近い方から第8番目。天王星の位置の観測値と計算値の違いから、イギリスのJ.C.アダムズ、フランスのル=ヴェリエ(U. Le Verrier1811〜1877)がこの星の位置を推算、それに基づき、1846年ドイツのガレ(J. G. Galle1812〜1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。質量は地球の約17倍。8個以上の衛星をもつ。約165年で太陽を一周。

海王星

撮影:NASA

ガイウス【Gaius】

古代ローマの法学者。経歴は不詳だが、その著「法学提要」で名高い。(110頃〜180頃)

かい‐うめ【買埋】カヒ‥

(→)「買戻し」3に同じ。

かい‐うん【海運】

貨物・旅客を船舶によって運ぶこと。海上の運送。「―業」

⇒かいうん‐きょく【海運局】

⇒かいうん‐どうめい【海運同盟】

かい‐うん【開運】

運が開けること。幸運に向かうこと。「―のお守り」

かいうん‐きょく【海運局】

海運・船舶・船員などに関する運輸省の地方支分部局。1984年、陸運局と合併して九つの地方運輸局となる。

⇒かい‐うん【海運】

かいうん‐どうめい【海運同盟】

海運業者が、相互間の競争を制限する目的で、定期航路の運賃・運送条件その他営業上の特定事項に関して協定を行うカルテル。

⇒かい‐うん【海運】

かい‐え【開会】‥ヱ

〔仏〕方便を開きあらわして真実に入らせること。天台宗の用語。→開権顕実かいごんけんじつ

カイエ【cahier フランス】

帳面。手帳。ノートブック。

がい‐えい【孩嬰】

(「孩」は子供が初めて笑うこと、「嬰」はみどりご)2〜3歳の子供。ちのみご。嬰孩。

かい‐えき【改易】

(改め易かえる意)

①官職をやめさせて他の人に代わらせること。罷免。御成敗式目「早くかの職を―せしむべし」

②所領や家禄・屋敷を没収すること。江戸時代の刑では蟄居ちっきょより重く、切腹より軽い。

がい‐えき【外役】グワイ‥

①国外で兵役に服すること。外征。

②囚人を獄舎外で使役すること。また、その作業。

かい‐えん【海淵】‥ヱン

海溝の中できわだって深い部分。フィリピン海溝中のエムデン海淵、マリアナ海溝中のチャレンジャー海淵の類。

かい‐えん【海塩】

海水から製した塩しお。↔山塩

かい‐えん【海燕】

①海を渡ってくるツバメ。

②(→)イトマキヒトデの別称。

③(→)タコノマクラの別称。

→海燕うみつばめ

かい‐えん【開園】‥ヱン

①動物園・植物園などが初めて業務を開始すること。「―式」

②動物園・植物園などを開けて、その日の業務を始めること。「―時間」

かい‐えん【開演】

演芸・演劇などの上演を始めること。↔終演

がい‐えん【外延】グワイ‥

(extension)

〔論〕ある概念の適用されるべき事物の範囲。例えば金属という概念の外延は金・銀・銅・鉄などである。↔内包。

⇒がいえん‐りょう【外延量】

がい‐えん【外炎・外焔】グワイ‥

(→)酸化炎に同じ。↔内炎

がい‐えん【外苑】グワイヱン

御所ごしょ・神社などの外側に付設する広い庭園。「神宮―」↔内苑

がい‐えん【外援】グワイヱン

他からのたすけ。

がい‐えん【外縁】グワイ‥

外側のふち。外側にそった部分。外周。そとべり。

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥

幕末、土佐藩を脱藩した坂本竜馬らが長崎で創立した貿易商社。前身は1865年(慶応1)設立の亀山社中。西国諸藩のために運輸・貿易などを周旋。67年土佐藩の公認を得たが、坂本横死後の翌68年藩命で解散。

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥

もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。北清事変後、戦没将兵の名簿・写真・戦利品を収めた。第二次大戦後廃止。

がいえん‐りょう【外延量】グワイ‥リヤウ

ひろがりのある量の意で、一般に、同一種類の小さい量を加え合わせて大きな量をつくり出すことができる量のこと。度量衡によって測ることのできる量はこの種の量である。↔内包量

⇒がい‐えん【外延】

かい‐お【穢汚】クワイヲ

①けがれ。よごれ。

②恥辱。汚穢おわい。

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥

(Neptune)太陽系の惑星。太陽に近い方から第8番目。天王星の位置の観測値と計算値の違いから、イギリスのJ.C.アダムズ、フランスのル=ヴェリエ(U. Le Verrier1811〜1877)がこの星の位置を推算、それに基づき、1846年ドイツのガレ(J. G. Galle1812〜1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。質量は地球の約17倍。8個以上の衛星をもつ。約165年で太陽を一周。

海王星

撮影:NASA

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ

(→)「貝合かいあわせ」2に同じ。

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ

俳諧集。松尾宗房(芭蕉)編。1冊。1672年(寛文12)刊。当時の小歌や六方詞などを用いた発句30番の句合せとその判詞で、郷里の天満宮に奉納。遊蕩気分漂い新鮮な感覚の芭蕉処女出版。

かい‐おき【買い置き】カヒ‥

①たくさん買って備えておくこと。また、そのもの。ストック。

②値の上がったときに売るため買いためておくこと。好色五人女3「喧嘩し引け取る分隠し、―の商人損を包み」

かい‐おく【壊屋】クワイヲク

こわれた家。破屋。

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ

貝合かいあわせ2の貝を入れる桶。2個を一組とし、蒔絵で装飾。近世には、嫁入りのとき持参するのを例とした。今も雛道具にある。

かい‐おけ【飼桶】カヒヲケ

(→)飼葉桶かいばおけに同じ。

かい‐オペレーション【買オペレーション】カヒ‥

金融を緩和するため中央銀行が市中金融機関の保有する債券を買い入れ、資金を撒布さっぷすること。買いオペ。↔売うりオペレーション

かい‐お・る【掻い折る】‥ヲル

〔自四〕

(カキオルの音便)折れ曲がる。かいたおる。古今著聞集16「二条油の小路を南へ―・りける時」

かいおれ‐くぎ【掻折れ釘】‥ヲレ‥

頭部が少し折れ曲がり鉤かぎ状になった釘。

かい‐おん【介音】

中国音韻学で、声母と主母音との間に入る〔w〕〔j〕などの半母音。介母。

かい‐おん【回音】クワイ‥

(turn)装飾音の一種。例えば主要音のレをミレドレのように上下の隣接音で取り囲むように奏するもの。ターン。

かい‐おん【快音】クワイ‥

胸のすくようなさわやかな音。「―を発する」

かい‐おん【開音】

〔言〕(→)開口音2に同じ。

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ

小説家。本名、末富東作。鹿児島県生れ。国学院大卒。歴史の深い造詣を生かした「平将門」「武将列伝」「二本ふたもとの銀杏」「孫子」など。(1901〜1977)

海音寺潮五郎

撮影:石井幸之助

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ

(→)「貝合かいあわせ」2に同じ。

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ

俳諧集。松尾宗房(芭蕉)編。1冊。1672年(寛文12)刊。当時の小歌や六方詞などを用いた発句30番の句合せとその判詞で、郷里の天満宮に奉納。遊蕩気分漂い新鮮な感覚の芭蕉処女出版。

かい‐おき【買い置き】カヒ‥

①たくさん買って備えておくこと。また、そのもの。ストック。

②値の上がったときに売るため買いためておくこと。好色五人女3「喧嘩し引け取る分隠し、―の商人損を包み」

かい‐おく【壊屋】クワイヲク

こわれた家。破屋。

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ

貝合かいあわせ2の貝を入れる桶。2個を一組とし、蒔絵で装飾。近世には、嫁入りのとき持参するのを例とした。今も雛道具にある。

かい‐おけ【飼桶】カヒヲケ

(→)飼葉桶かいばおけに同じ。

かい‐オペレーション【買オペレーション】カヒ‥

金融を緩和するため中央銀行が市中金融機関の保有する債券を買い入れ、資金を撒布さっぷすること。買いオペ。↔売うりオペレーション

かい‐お・る【掻い折る】‥ヲル

〔自四〕

(カキオルの音便)折れ曲がる。かいたおる。古今著聞集16「二条油の小路を南へ―・りける時」

かいおれ‐くぎ【掻折れ釘】‥ヲレ‥

頭部が少し折れ曲がり鉤かぎ状になった釘。

かい‐おん【介音】

中国音韻学で、声母と主母音との間に入る〔w〕〔j〕などの半母音。介母。

かい‐おん【回音】クワイ‥

(turn)装飾音の一種。例えば主要音のレをミレドレのように上下の隣接音で取り囲むように奏するもの。ターン。

かい‐おん【快音】クワイ‥

胸のすくようなさわやかな音。「―を発する」

かい‐おん【開音】

〔言〕(→)開口音2に同じ。

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ

小説家。本名、末富東作。鹿児島県生れ。国学院大卒。歴史の深い造詣を生かした「平将門」「武将列伝」「二本ふたもとの銀杏」「孫子」など。(1901〜1977)

海音寺潮五郎

撮影:石井幸之助

かい‐おんせつ【開音節】

〔言〕(open syllable)母音または二重母音で終わる音節。日本語の音節は基本的に開音節。↔閉音節

かい‐か【改過】‥クワ

[論語学而「過ちては則ち改むるに憚はばかること勿なかれ」]あやまちをあらためること。まちがいを直すこと。

かい‐か【改嫁】

再び嫁すること。再縁。改醮かいしょう。

かい‐か【怪火】クワイクワ

①ふしぎな火。原因のわからない火。鬼火・火の玉など。

②原因のわからない火事。不審火。

かい‐か【開化】‥クワ

[大唐西域記7]人知が発達して思想・文化・風俗の進歩すること。文化がひらけること。三遊亭円朝、英国孝子之伝「人の難儀を救わねへのが―の習慣ならいで御座いますか」。「文明―」

⇒かいか‐どんぶり【開化丼】

⇒かいか‐は【開化派】

かい‐か【開花】‥クワ

①草木の花が開くこと。「桜の―期」

②物事の成果がみのること。盛んになること。「長年の鍛練が―した」「文明の―」

⇒かいか‐ぜんせん【開花前線】

⇒かいか‐ホルモン【開花ホルモン】

かい‐か【開架】

図書館で、閲覧者に書架を公開して自由に本を利用させるやり方。接架。「―式」↔閉架

かい‐か【階下】

①階段の下。きざはしのもと。

②2階以上の建物で、1階または下の方の階。

かい‐か【誨化】クワイクワ

教えて導くこと。教化。

かい‐か【諧和】‥クワ

⇒かいわ(諧和)

かい‐が【怪訝】クワイ‥

①怪しみいぶかること。

②⇒けげん

かい‐が【界画】‥グワ

溝のある定規を用いて直線を引く手法で、入りくんだ楼閣・調度などを描くこと。また、それによって整然と描かれた、建築物などを含む絵画作品。特に中国画の一部類をなす。やたいびき。

かい‐が【絵画】クワイグワ

物体の形象を平面に描き出したもの。特に、芸術作品としての絵え。画が。

がい‐か【外貨】グワイクワ

①外国の貨幣。「―獲得」

②外国の商品。「―排斥」

⇒がいか‐きんゆう【外貨金融】

⇒がいか‐さい【外貨債】

⇒がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】

⇒がいか‐じゅんび【外貨準備】

⇒がいか‐しょうけん【外貨証券】

⇒がいかだて‐そうば【外貨建相場】

⇒がいか‐てがた【外貨手形】

⇒がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】

⇒がいか‐よきん【外貨預金】

⇒がいか‐よたく【外貨預託】

がいか【垓下】

中国安徽省霊璧県の南東の古戦場。前202年、漢の高祖の軍が楚の項羽をこの地に包囲、羽は四面楚歌しめんそかのうちに烏江に逃れて自殺、高祖の天下統一が実現した。

がい‐か【崖下】

がけのした。絶壁の下。

がい‐か【凱歌】

戦いに勝って帰る時の歌。勝利を祝う歌。かちどき。

⇒凱歌を挙げる

がい‐か【蓋果】‥クワ

蒴果さくかの一種。果実が成熟すると横腹に水平に切れ目を生じ、上部が蓋状に離れる。スベリヒユやオオバコがその例。

ガイガー‐ミュラー‐けいすうかん【ガイガーミュラー計数管】‥クワン

(Geiger-Müller counter)放射線を検出する最も古典的な装置。金属製の円筒の中央に針金をはり、その間に高電圧をかけ、円筒の内部にはアルゴンなどの気体を詰める。放射線がくると放電が起き、それを増幅して記録する。簡便なため現在も使用されている。1928年ドイツの物理学者ガイガー(Hans G.1882〜1945)とミュラー(Walther M.1905〜1979)が完成。ガイガー計数管。ガイガー‐カウンター。

かい‐かい

①(幼児語。背負う意味の「かろう」から)負われること。おんぶ。

②(「かゆいかゆい」の意)疥癬かいせんの俗称。「―の薬」

かい‐かい【怪怪】クワイクワイ

非常に怪しいさま。「奇々―」

かい‐かい【恢恢】クワイクワイ

[老子第73章「天網恢恢疎にして失せず」]広く大きいさま。ゆったりとしたさま。

かい‐かい【晦晦】クワイクワイ

[荘子知北遊「媒媒晦晦」]日光がおおわれて暗いさま。夕方の暗いさま。

かい‐かい【開会】‥クワイ

会議・集会を始めること。「―式」↔閉会

かい‐かい【詼諧】クワイ‥

おどけふざけること。おどけ。諧謔。滑稽。

かい‐がい【海外】‥グワイ

海を隔てた国。外国。「企業の―進出」「―旅行」

⇒かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】

⇒かいがい‐しんぶん【海外新聞】

⇒かいがい‐ちょうたつ【海外調達】

⇒かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】

がい‐かい【外海】グワイ‥

陸地の外面にある海。また、陸地から遠く離れた海。そとうみ。↔内海

がい‐かい【外界】グワイ‥

①外の世界。まわりの世界。

②〔哲〕意識に対してそれから独立に存在するものの総称。客観的世界。非我。↔内界

がい‐がい

①やかましいさま。そうぞうしいさま。がやがや。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「ハテ―とやかましい」

②(幼児語。鳴き声から)蛙。

がい‐がい【艾艾】

(魏の鄧艾がどもって、自分の名をいうのに「艾」を重ねた故事に基づく)どもって、容易に発言し得ないさま。

がい‐がい【皚皚】

[劉歆、遂初賦「漂積雪之皚皚」]霜・雪などの一面に白く見えるさま。「―たる雪原」「白はく―」

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥

発展途上国・地域の開発に必要な資金を供給する機関として、1961年設立された法人。99年日本輸出入銀行と統合し、国際協力銀行となる。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐し・い【甲斐甲斐しい】カヒガヒシイ

〔形〕[文]かひがひ・し(シク)

①かいのあるさまである。思いどおりのさまである。今鏡「二人の姫宮たち、二代の帝の后におはします。いと―・しき御ありさまなり」

②有能である。頼りがいがある。平治物語(金刀比羅本)「われら―・しき身ならねば」

③骨身をおしまず、てきぱきしている。はりがあって、いきおいがよい。古今著聞集16「みやつかふに、―・しくまめにして」。「―・く働く」

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥

「官板かんぱんバタビヤ新聞」の改題名。文久(1861〜1864)年間発行。官板海外新聞。

⇒かい‐がい【海外】

かいかい‐せい【回回青】クワイクワイ‥

(→)回青に同じ。

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥

国外から物資を調達すること。→オフショア生産

⇒かい‐がい【海外】

カイカイデ【快快的】

(中国語)急いで。早く。↔マンマンデ

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥

江戸幕府の鎖国政策の一環として出された法令。1633年(寛永10)奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止。35年には一切の海外渡航と外国からの日本人の帰国を禁止。

⇒かい‐がい【海外】

かい‐がいねん【下位概念】‥ヰ‥

〔論〕二つの概念の外延が含み含まれる関係にある時、含まれる方の概念。例えば「人間」は「動物」に対して下位概念となる。↔上位概念。→類概念→従属関係

かい‐かえ・す【買い返す】カヒカヘス

〔他五〕

いったん売り渡したものを買い取る。買い戻す。

かい‐か・える【買い換える・買い替える】カヒカヘル

〔他下一〕

新しく買ってそれまで使っていたものととりかえる。「車を―・える」

がい‐かがい【外花蓋】グワイクワ‥

花蓋のうち外輪に配置するもの。萼がくに相当。外花被。↔内花蓋

かい‐がかり【買い掛り】カヒ‥

(→)「かいかけ」に同じ。好色一代男7「此の三年が間の身あがり―すまさせて」

がいか‐きんゆう【外貨金融】グワイクワ‥

海外での対日輸出入取引を円滑にするため、現地所在の日系商社を対象として現地通貨で行われる金融。円貨金融に対する語。現地貸げんちがし。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かく【介殻】

(→)貝殻かいがらに同じ。

かい‐かく【改革】

①改めかえること。改まりかわること。「機構―」

②(reformation)目的が国家の基礎に動揺を及ぼさず、方法も暴力的でない変革。→革命。

⇒かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】

⇒かいかくは‐きょうかい【改革派教会】

かい‐かく【恢廓】クワイクワク

広く大きなさま。

かい‐かく【海角】

陸地が海中に突出した尖端の部分。みさき。さき。はな。

かい‐がく【海岳】

①海と山。

②[羅隠詩「恩は海岳の如くして何いづれの時にか報むくいん」]恩愛などの深大なことのたとえ。海山うみやま。

かい‐がく【開学】

大学を創設すること。「―記念日」

がい‐かく【外角】グワイ‥

①多角形の一辺とこれに隣り合う辺の延長とが挟む角。凸多角形の外角の和は4直角に等しい。

②野球で、アウトサイド。

↔内角

がい‐かく【外客】グワイ‥

外国から来た客。来遊した外国人。がいきゃく。「―誘致」

がい‐かく【外核】グワイ‥

地球の核のうち外側の部分。内核を囲む。深さ2900〜5000キロメートルを占める。液状の鉄を主とする。

がい‐かく【外殻】グワイ‥

外側にある殻から。

がい‐かく【外郭・外廓】グワイクワク

外部を囲むかこい。そとぐるわ。↔内郭。

⇒がいかく‐だんたい【外郭団体】

⇒がいかく‐もん【外郭門】

がい‐かく【街郭】‥クワク

街路と街路との間の一区画。

かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】‥ハウ‥

1978年以来進められている中国の基本政策。農業の各戸経営、企業自主権の拡大、市場経済の推進、対外開放による外国資本・技術の導入などを内容とする。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐だんたい【外郭団体】グワイクワク‥

官庁や政党などの組織の外部にあって、これと連携を保ちその活動や事業を助ける団体。

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かいかくは‐きょうかい【改革派教会】‥ケウクワイ

(Reformed Church)プロテスタント教会のうち、カルヴァンなどスイス宗教改革の流れを汲むものの称。スコットランド起源の改革派教会は長老教会と称する。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐もん【外郭門】グワイクワク‥

大内裏だいだいり外郭の諸門。↔内郭門

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かい‐かけ【買掛】カヒ‥

現金払いでなく、かけで品物を買うこと。かいがかり。↔売掛。

⇒かいかけ‐きん【買掛金】

⇒かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】

かい‐がけ【皆掛け】

容器と共に品物を秤はかりではかること。うわめ。

かいかけ‐きん【買掛金】カヒ‥

買掛の商品について生じる債務。↔売掛金。

⇒かい‐かけ【買掛】

かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】カヒ‥ヂヤウ

簿記で、仕入先に対する買掛金を整理する勘定。買掛勘定。↔売掛金勘定

⇒かい‐かけ【買掛】

がいか‐さい【外貨債】グワイクワ‥

外国市場で、外貨建で募集される日本の公債・社債。元利とも外国貨幣で支払われるのが原則。↔邦貨債。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】グワイクワシフ‥

一国の外貨を、法律によって、政府・通貨当局あるいは為替の売買を行う銀行等に集中させる制度。全面集中制と持高集中制との二つがある。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐じゅんび【外貨準備】グワイクワ‥

通貨当局が対外支払いのために保有する流動性の高い公的準備資産。外貨建て資産・IMFリザーブ‐ポジション・SDR・金からなる。為替市場への介入や、通貨危機などにより外貨建て債務の返済が困難になった場合などに使用する。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しょうけん【外貨証券】グワイクワ‥

外貨で表示され、あるいは外国を支払地とする株式や債券。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かず・く【買ひ被く】カヒカヅク

〔他四〕

相場以上の高い値で買う。世間胸算用1「棺桶一つ樽屋まかせに―・きて」

かいか‐ぜんせん【開花前線】‥クワ‥

同一種の植物の開花日が同じである地点を連ねた線。季節の進行に伴って地図上を移動する。生物季節線の一つ。

⇒かい‐か【開花】

かい‐かた【買方】カヒ‥

①買う方の人。買手。

②買う方法。

かい‐がた【貝形】カヒ‥

①貝のような形。かいなり。袴腰。

②〔建〕築地ついじの端部をいう。

がいかだて‐そうば【外貨建相場】グワイクワ‥サウ‥

自国通貨1単位と交換される外貨の量を示す為替相場の表示法。受取勘定相場。↔邦貨建相場。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かつ【快活】クワイクワツ

はきはきとして元気のあること。明るくさっぱりして勢いのよいこと。「―な子供」

かい‐かつ【快闊】クワイクワツ

①気性がさっぱりとして度量が広く、物事を苦にしないこと。「―な人物」

②気性のはれやかなこと。

③心持よく開けたさま。

かい‐かつ【開豁】‥クワツ

①ながめがひろびろと開けていること。「―の地」

②度量の広いこと。「―な性格」

がい‐かつ【概括】‥クワツ

①引っくるめて一まとめにすること。要点をまとめること。「―して記す」

②〔論〕(generalization)(→)一般化に同じ。

がいか‐てがた【外貨手形】グワイクワ‥

手形面の記載金額が外国貨幣で表示されている外国為替手形。外貨建手形。↔円貨手形。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】グワイクワ‥

輸出価格に占める外貨の純手取額の割合。

⇒がい‐か【外貨】

かいか‐てんのう【開化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀伝承上の天皇。孝元天皇の第2皇子。名は稚日本根子彦大日日わかやまとねこひこおおひび。→天皇(表)

かいか‐どんぶり【開化丼】‥クワ‥

牛肉または豚肉の薄切りと玉葱たまねぎを甘辛く煮て卵とじにして飯の上にのせた料理。明治初年に始まる。

⇒かい‐か【開化】

かい‐かなぐ・る【掻いかなぐる】

〔他四〕

(カキカナグルの音便)あらあらしく引きのける。保元物語「為朝あまりに腹を立てて、この矢を―・つて投げ捨て」

かい‐がね【胛】

肩甲骨。かいがらぼね。〈倭名類聚鈔3〉

かい‐がね【貝金】カヒ‥

(→)蜑金あまがねに同じ。

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥

①寺で用いる法螺貝ほらがいと鉦かね。保元物語「―の音も聞えぬ所に置き奉らんもふびんなり」

②軍中で号令・合図に用いた法螺貝と鉦。源平盛衰記13「軍に勝ちて―を鳴らし」

かい‐がね【繋金】

カキガネの音便。

かい‐が‐ね【甲斐が根・甲斐が嶺】カヒ‥

甲斐国(山梨県)の高山。富士山または赤石山脈の支脈をいう。古今和歌集東歌「―をさやにも見しが」

かいか‐は【開化派】‥クワ‥

朝鮮で李朝末期に近代化を図った政治グループ。日本の明治維新などの影響を受けて1870年代に形成され、政府内で近代化に努めたが、84年の甲申政変に失敗。中心人物の金玉均らは国外に亡命。別称、独立党。

⇒かい‐か【開化】

がい‐かひ【外果皮】グワイクワ‥

果実の皮の最外部をなす層。熟すと、色彩を変じ、または軟毛を生じるのが普通。→内果皮→中果皮

かい‐かぶ・る【買い被る】カヒ‥

〔他五〕

①物を実際の価よりも高く買う。

②人を実質以上に高く評価する。「あまり―・らないで下さい」

かいか‐ホルモン【開花ホルモン】‥クワ‥

植物ホルモンの一つ。花芽の形成をうながす作用をもつとされる。実体はまだ不明。花成ホルモン。

⇒かい‐か【開花】

がいか‐よきん【外貨預金】グワイクワ‥

銀行その他の金融機関に預けられた外貨建ての預金。金利は当該国(ドルならアメリカ)の金利に連動。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐よたく【外貨預託】グワイクワ‥

財務省が外国為替資金特別会計の外貨資金の一部を、外国為替取引を行う銀行等の金融機関に預け入れること。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐がら【貝殻】カヒ‥

(「介殻」とも書く)(→)貝に同じ。介殻かいかく。

⇒かいがら‐ついほう【貝殻追放】

⇒かいがら‐ぶし【貝殻節】

⇒かいがら‐ぼね【貝殻骨】

⇒かいがら‐むし【介殻虫】

かい‐から・ぐ【掻い紮ぐ】

〔他下二〕

(カキカラグの音便)「からぐ」を強めていう語。浄瑠璃、曾我会稽山「褄つま―・げ走り出でんと」

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ

オストラシズムの訳語(誤訳)。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥

鳥取県の民謡。気高郡(現、鳥取市)沿岸地方で帆立貝取りの船の櫓漕ぎにうたったもの。昭和初年に新編曲。「何の因果で貝殻漕ぎなろた、カワイヤノーカワイヤノー…」。浜村音頭。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥

肩甲骨けんこうこつの俗称。胛かいがね。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐むし【介殻虫】カヒ‥

カメムシ目のカタカイガラムシ科・マルカイガラムシ科などの昆虫の総称。雄は一対の翅を持ち、アブラムシ1にやや似るが、雌は無翅で、体は蝋ろうで被われる。リンゴ・ミカンなど多くの植物に寄生し、汁液を吸う。

ワタフキカイガラムシ

提供:ネイチャー・プロダクション

かい‐おんせつ【開音節】

〔言〕(open syllable)母音または二重母音で終わる音節。日本語の音節は基本的に開音節。↔閉音節

かい‐か【改過】‥クワ

[論語学而「過ちては則ち改むるに憚はばかること勿なかれ」]あやまちをあらためること。まちがいを直すこと。

かい‐か【改嫁】

再び嫁すること。再縁。改醮かいしょう。

かい‐か【怪火】クワイクワ

①ふしぎな火。原因のわからない火。鬼火・火の玉など。

②原因のわからない火事。不審火。

かい‐か【開化】‥クワ

[大唐西域記7]人知が発達して思想・文化・風俗の進歩すること。文化がひらけること。三遊亭円朝、英国孝子之伝「人の難儀を救わねへのが―の習慣ならいで御座いますか」。「文明―」

⇒かいか‐どんぶり【開化丼】

⇒かいか‐は【開化派】

かい‐か【開花】‥クワ

①草木の花が開くこと。「桜の―期」

②物事の成果がみのること。盛んになること。「長年の鍛練が―した」「文明の―」

⇒かいか‐ぜんせん【開花前線】

⇒かいか‐ホルモン【開花ホルモン】

かい‐か【開架】

図書館で、閲覧者に書架を公開して自由に本を利用させるやり方。接架。「―式」↔閉架

かい‐か【階下】

①階段の下。きざはしのもと。

②2階以上の建物で、1階または下の方の階。

かい‐か【誨化】クワイクワ

教えて導くこと。教化。

かい‐か【諧和】‥クワ

⇒かいわ(諧和)

かい‐が【怪訝】クワイ‥

①怪しみいぶかること。

②⇒けげん

かい‐が【界画】‥グワ

溝のある定規を用いて直線を引く手法で、入りくんだ楼閣・調度などを描くこと。また、それによって整然と描かれた、建築物などを含む絵画作品。特に中国画の一部類をなす。やたいびき。

かい‐が【絵画】クワイグワ

物体の形象を平面に描き出したもの。特に、芸術作品としての絵え。画が。

がい‐か【外貨】グワイクワ

①外国の貨幣。「―獲得」

②外国の商品。「―排斥」

⇒がいか‐きんゆう【外貨金融】

⇒がいか‐さい【外貨債】

⇒がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】

⇒がいか‐じゅんび【外貨準備】

⇒がいか‐しょうけん【外貨証券】

⇒がいかだて‐そうば【外貨建相場】

⇒がいか‐てがた【外貨手形】

⇒がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】

⇒がいか‐よきん【外貨預金】

⇒がいか‐よたく【外貨預託】

がいか【垓下】

中国安徽省霊璧県の南東の古戦場。前202年、漢の高祖の軍が楚の項羽をこの地に包囲、羽は四面楚歌しめんそかのうちに烏江に逃れて自殺、高祖の天下統一が実現した。

がい‐か【崖下】

がけのした。絶壁の下。

がい‐か【凱歌】

戦いに勝って帰る時の歌。勝利を祝う歌。かちどき。

⇒凱歌を挙げる

がい‐か【蓋果】‥クワ

蒴果さくかの一種。果実が成熟すると横腹に水平に切れ目を生じ、上部が蓋状に離れる。スベリヒユやオオバコがその例。

ガイガー‐ミュラー‐けいすうかん【ガイガーミュラー計数管】‥クワン

(Geiger-Müller counter)放射線を検出する最も古典的な装置。金属製の円筒の中央に針金をはり、その間に高電圧をかけ、円筒の内部にはアルゴンなどの気体を詰める。放射線がくると放電が起き、それを増幅して記録する。簡便なため現在も使用されている。1928年ドイツの物理学者ガイガー(Hans G.1882〜1945)とミュラー(Walther M.1905〜1979)が完成。ガイガー計数管。ガイガー‐カウンター。

かい‐かい

①(幼児語。背負う意味の「かろう」から)負われること。おんぶ。

②(「かゆいかゆい」の意)疥癬かいせんの俗称。「―の薬」

かい‐かい【怪怪】クワイクワイ

非常に怪しいさま。「奇々―」

かい‐かい【恢恢】クワイクワイ

[老子第73章「天網恢恢疎にして失せず」]広く大きいさま。ゆったりとしたさま。

かい‐かい【晦晦】クワイクワイ

[荘子知北遊「媒媒晦晦」]日光がおおわれて暗いさま。夕方の暗いさま。

かい‐かい【開会】‥クワイ

会議・集会を始めること。「―式」↔閉会

かい‐かい【詼諧】クワイ‥

おどけふざけること。おどけ。諧謔。滑稽。

かい‐がい【海外】‥グワイ

海を隔てた国。外国。「企業の―進出」「―旅行」

⇒かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】

⇒かいがい‐しんぶん【海外新聞】

⇒かいがい‐ちょうたつ【海外調達】

⇒かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】

がい‐かい【外海】グワイ‥

陸地の外面にある海。また、陸地から遠く離れた海。そとうみ。↔内海

がい‐かい【外界】グワイ‥

①外の世界。まわりの世界。

②〔哲〕意識に対してそれから独立に存在するものの総称。客観的世界。非我。↔内界

がい‐がい

①やかましいさま。そうぞうしいさま。がやがや。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「ハテ―とやかましい」

②(幼児語。鳴き声から)蛙。

がい‐がい【艾艾】

(魏の鄧艾がどもって、自分の名をいうのに「艾」を重ねた故事に基づく)どもって、容易に発言し得ないさま。

がい‐がい【皚皚】

[劉歆、遂初賦「漂積雪之皚皚」]霜・雪などの一面に白く見えるさま。「―たる雪原」「白はく―」

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥

発展途上国・地域の開発に必要な資金を供給する機関として、1961年設立された法人。99年日本輸出入銀行と統合し、国際協力銀行となる。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐し・い【甲斐甲斐しい】カヒガヒシイ

〔形〕[文]かひがひ・し(シク)

①かいのあるさまである。思いどおりのさまである。今鏡「二人の姫宮たち、二代の帝の后におはします。いと―・しき御ありさまなり」

②有能である。頼りがいがある。平治物語(金刀比羅本)「われら―・しき身ならねば」

③骨身をおしまず、てきぱきしている。はりがあって、いきおいがよい。古今著聞集16「みやつかふに、―・しくまめにして」。「―・く働く」

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥

「官板かんぱんバタビヤ新聞」の改題名。文久(1861〜1864)年間発行。官板海外新聞。

⇒かい‐がい【海外】

かいかい‐せい【回回青】クワイクワイ‥

(→)回青に同じ。

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥

国外から物資を調達すること。→オフショア生産

⇒かい‐がい【海外】

カイカイデ【快快的】

(中国語)急いで。早く。↔マンマンデ

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥

江戸幕府の鎖国政策の一環として出された法令。1633年(寛永10)奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止。35年には一切の海外渡航と外国からの日本人の帰国を禁止。

⇒かい‐がい【海外】

かい‐がいねん【下位概念】‥ヰ‥

〔論〕二つの概念の外延が含み含まれる関係にある時、含まれる方の概念。例えば「人間」は「動物」に対して下位概念となる。↔上位概念。→類概念→従属関係

かい‐かえ・す【買い返す】カヒカヘス

〔他五〕

いったん売り渡したものを買い取る。買い戻す。

かい‐か・える【買い換える・買い替える】カヒカヘル

〔他下一〕

新しく買ってそれまで使っていたものととりかえる。「車を―・える」

がい‐かがい【外花蓋】グワイクワ‥

花蓋のうち外輪に配置するもの。萼がくに相当。外花被。↔内花蓋

かい‐がかり【買い掛り】カヒ‥

(→)「かいかけ」に同じ。好色一代男7「此の三年が間の身あがり―すまさせて」

がいか‐きんゆう【外貨金融】グワイクワ‥

海外での対日輸出入取引を円滑にするため、現地所在の日系商社を対象として現地通貨で行われる金融。円貨金融に対する語。現地貸げんちがし。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かく【介殻】

(→)貝殻かいがらに同じ。

かい‐かく【改革】

①改めかえること。改まりかわること。「機構―」

②(reformation)目的が国家の基礎に動揺を及ぼさず、方法も暴力的でない変革。→革命。

⇒かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】

⇒かいかくは‐きょうかい【改革派教会】

かい‐かく【恢廓】クワイクワク

広く大きなさま。

かい‐かく【海角】

陸地が海中に突出した尖端の部分。みさき。さき。はな。

かい‐がく【海岳】

①海と山。

②[羅隠詩「恩は海岳の如くして何いづれの時にか報むくいん」]恩愛などの深大なことのたとえ。海山うみやま。

かい‐がく【開学】

大学を創設すること。「―記念日」

がい‐かく【外角】グワイ‥

①多角形の一辺とこれに隣り合う辺の延長とが挟む角。凸多角形の外角の和は4直角に等しい。

②野球で、アウトサイド。

↔内角

がい‐かく【外客】グワイ‥

外国から来た客。来遊した外国人。がいきゃく。「―誘致」

がい‐かく【外核】グワイ‥

地球の核のうち外側の部分。内核を囲む。深さ2900〜5000キロメートルを占める。液状の鉄を主とする。

がい‐かく【外殻】グワイ‥

外側にある殻から。

がい‐かく【外郭・外廓】グワイクワク

外部を囲むかこい。そとぐるわ。↔内郭。

⇒がいかく‐だんたい【外郭団体】

⇒がいかく‐もん【外郭門】

がい‐かく【街郭】‥クワク

街路と街路との間の一区画。

かいかく‐かいほう‐せいさく【改革開放政策】‥ハウ‥

1978年以来進められている中国の基本政策。農業の各戸経営、企業自主権の拡大、市場経済の推進、対外開放による外国資本・技術の導入などを内容とする。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐だんたい【外郭団体】グワイクワク‥

官庁や政党などの組織の外部にあって、これと連携を保ちその活動や事業を助ける団体。

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かいかくは‐きょうかい【改革派教会】‥ケウクワイ

(Reformed Church)プロテスタント教会のうち、カルヴァンなどスイス宗教改革の流れを汲むものの称。スコットランド起源の改革派教会は長老教会と称する。

⇒かい‐かく【改革】

がいかく‐もん【外郭門】グワイクワク‥

大内裏だいだいり外郭の諸門。↔内郭門

⇒がい‐かく【外郭・外廓】

かい‐かけ【買掛】カヒ‥

現金払いでなく、かけで品物を買うこと。かいがかり。↔売掛。

⇒かいかけ‐きん【買掛金】

⇒かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】

かい‐がけ【皆掛け】

容器と共に品物を秤はかりではかること。うわめ。

かいかけ‐きん【買掛金】カヒ‥

買掛の商品について生じる債務。↔売掛金。

⇒かい‐かけ【買掛】

かいかけきん‐かんじょう【買掛金勘定】カヒ‥ヂヤウ

簿記で、仕入先に対する買掛金を整理する勘定。買掛勘定。↔売掛金勘定

⇒かい‐かけ【買掛】

がいか‐さい【外貨債】グワイクワ‥

外国市場で、外貨建で募集される日本の公債・社債。元利とも外国貨幣で支払われるのが原則。↔邦貨債。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しゅうちゅう‐せいど【外貨集中制度】グワイクワシフ‥

一国の外貨を、法律によって、政府・通貨当局あるいは為替の売買を行う銀行等に集中させる制度。全面集中制と持高集中制との二つがある。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐じゅんび【外貨準備】グワイクワ‥

通貨当局が対外支払いのために保有する流動性の高い公的準備資産。外貨建て資産・IMFリザーブ‐ポジション・SDR・金からなる。為替市場への介入や、通貨危機などにより外貨建て債務の返済が困難になった場合などに使用する。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐しょうけん【外貨証券】グワイクワ‥

外貨で表示され、あるいは外国を支払地とする株式や債券。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かず・く【買ひ被く】カヒカヅク

〔他四〕

相場以上の高い値で買う。世間胸算用1「棺桶一つ樽屋まかせに―・きて」

かいか‐ぜんせん【開花前線】‥クワ‥

同一種の植物の開花日が同じである地点を連ねた線。季節の進行に伴って地図上を移動する。生物季節線の一つ。

⇒かい‐か【開花】

かい‐かた【買方】カヒ‥

①買う方の人。買手。

②買う方法。

かい‐がた【貝形】カヒ‥

①貝のような形。かいなり。袴腰。

②〔建〕築地ついじの端部をいう。

がいかだて‐そうば【外貨建相場】グワイクワ‥サウ‥

自国通貨1単位と交換される外貨の量を示す為替相場の表示法。受取勘定相場。↔邦貨建相場。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐かつ【快活】クワイクワツ

はきはきとして元気のあること。明るくさっぱりして勢いのよいこと。「―な子供」

かい‐かつ【快闊】クワイクワツ

①気性がさっぱりとして度量が広く、物事を苦にしないこと。「―な人物」

②気性のはれやかなこと。

③心持よく開けたさま。

かい‐かつ【開豁】‥クワツ

①ながめがひろびろと開けていること。「―の地」

②度量の広いこと。「―な性格」

がい‐かつ【概括】‥クワツ

①引っくるめて一まとめにすること。要点をまとめること。「―して記す」

②〔論〕(generalization)(→)一般化に同じ。

がいか‐てがた【外貨手形】グワイクワ‥

手形面の記載金額が外国貨幣で表示されている外国為替手形。外貨建手形。↔円貨手形。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐てどり‐りつ【外貨手取率】グワイクワ‥

輸出価格に占める外貨の純手取額の割合。

⇒がい‐か【外貨】

かいか‐てんのう【開化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀伝承上の天皇。孝元天皇の第2皇子。名は稚日本根子彦大日日わかやまとねこひこおおひび。→天皇(表)

かいか‐どんぶり【開化丼】‥クワ‥

牛肉または豚肉の薄切りと玉葱たまねぎを甘辛く煮て卵とじにして飯の上にのせた料理。明治初年に始まる。

⇒かい‐か【開化】

かい‐かなぐ・る【掻いかなぐる】

〔他四〕

(カキカナグルの音便)あらあらしく引きのける。保元物語「為朝あまりに腹を立てて、この矢を―・つて投げ捨て」

かい‐がね【胛】

肩甲骨。かいがらぼね。〈倭名類聚鈔3〉

かい‐がね【貝金】カヒ‥

(→)蜑金あまがねに同じ。

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥

①寺で用いる法螺貝ほらがいと鉦かね。保元物語「―の音も聞えぬ所に置き奉らんもふびんなり」

②軍中で号令・合図に用いた法螺貝と鉦。源平盛衰記13「軍に勝ちて―を鳴らし」

かい‐がね【繋金】

カキガネの音便。

かい‐が‐ね【甲斐が根・甲斐が嶺】カヒ‥

甲斐国(山梨県)の高山。富士山または赤石山脈の支脈をいう。古今和歌集東歌「―をさやにも見しが」

かいか‐は【開化派】‥クワ‥

朝鮮で李朝末期に近代化を図った政治グループ。日本の明治維新などの影響を受けて1870年代に形成され、政府内で近代化に努めたが、84年の甲申政変に失敗。中心人物の金玉均らは国外に亡命。別称、独立党。

⇒かい‐か【開化】

がい‐かひ【外果皮】グワイクワ‥

果実の皮の最外部をなす層。熟すと、色彩を変じ、または軟毛を生じるのが普通。→内果皮→中果皮

かい‐かぶ・る【買い被る】カヒ‥

〔他五〕

①物を実際の価よりも高く買う。

②人を実質以上に高く評価する。「あまり―・らないで下さい」

かいか‐ホルモン【開花ホルモン】‥クワ‥

植物ホルモンの一つ。花芽の形成をうながす作用をもつとされる。実体はまだ不明。花成ホルモン。

⇒かい‐か【開花】

がいか‐よきん【外貨預金】グワイクワ‥

銀行その他の金融機関に預けられた外貨建ての預金。金利は当該国(ドルならアメリカ)の金利に連動。

⇒がい‐か【外貨】

がいか‐よたく【外貨預託】グワイクワ‥

財務省が外国為替資金特別会計の外貨資金の一部を、外国為替取引を行う銀行等の金融機関に預け入れること。

⇒がい‐か【外貨】

かい‐がら【貝殻】カヒ‥

(「介殻」とも書く)(→)貝に同じ。介殻かいかく。

⇒かいがら‐ついほう【貝殻追放】

⇒かいがら‐ぶし【貝殻節】

⇒かいがら‐ぼね【貝殻骨】

⇒かいがら‐むし【介殻虫】

かい‐から・ぐ【掻い紮ぐ】

〔他下二〕

(カキカラグの音便)「からぐ」を強めていう語。浄瑠璃、曾我会稽山「褄つま―・げ走り出でんと」

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ

オストラシズムの訳語(誤訳)。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥

鳥取県の民謡。気高郡(現、鳥取市)沿岸地方で帆立貝取りの船の櫓漕ぎにうたったもの。昭和初年に新編曲。「何の因果で貝殻漕ぎなろた、カワイヤノーカワイヤノー…」。浜村音頭。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥

肩甲骨けんこうこつの俗称。胛かいがね。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐むし【介殻虫】カヒ‥

カメムシ目のカタカイガラムシ科・マルカイガラムシ科などの昆虫の総称。雄は一対の翅を持ち、アブラムシ1にやや似るが、雌は無翅で、体は蝋ろうで被われる。リンゴ・ミカンなど多くの植物に寄生し、汁液を吸う。

ワタフキカイガラムシ

提供:ネイチャー・プロダクション

オオワラジカイガラムシ

撮影:海野和男

オオワラジカイガラムシ

撮影:海野和男

⇒かい‐がら【貝殻】

かい‐かわせ【買為替】カヒカハセ

為替銀行が買い取る外国為替。銀行が輸出手形・外国送金手形等を買い取ること。また、その手形。↔売為替

⇒かい‐がら【貝殻】

かい‐かわせ【買為替】カヒカハセ

為替銀行が買い取る外国為替。銀行が輸出手形・外国送金手形等を買い取ること。また、その手形。↔売為替

広辞苑 ページ 3188 での【○飼犬に手を噛まれる】単語。