複数辞典一括検索+![]()

![]()

○かちんと来るかちんとくる🔗⭐🔉

○かちんと来るかちんとくる

相手の言動が自分の感情を強く刺激し、不愉快に思う。「思いあがった態度にかちんと来た」

⇒かちん

かちん‐なんば

(「なんば」は葱)葱を入れた雑煮。東海道中膝栗毛6「わしやナ、―がゑいわいな」

⇒かちん

かつ【勝つ】

(動詞「勝つ」が名詞的に用いられたもの)歌合うたあわせなどで、組合せになった相手に勝つこと。

⇒勝つに乗る

かつ【勝】

姓氏の一つ。

⇒かつ‐かいしゅう【勝海舟】

⇒かつ‐しんたろう【勝新太郎】

⇒かつ‐やすよし【勝安芳】

かつ【括】クワツ

①しめくくること。まとめること。「3―に分ける」

②包装単位。捻造ねじづくりした生糸の綛かせをさらに30本程度集めて結束したもの。

かつ【活】クワツ

いきること。勢いよく動くこと。「死中に―を求める」

⇒活を入れる

かつ【渇】

喉のどがかわくこと。かわき。「―をいやす」

⇒渇に臨みて井を穿つ

かつ【喝】

大声を出すこと。大声で叱ること。特に、禅宗で励まし叱るときの叫び声。また、大声でおどすこと。

かつ【褐】

⇒かち

⇒褐を釈く

カツ

カツレツの略。「―‐ライス」「豚とん―」

か・つ【勝つ・贏つ・克つ】

〔自五〕

①戦って相手を破る。栄華物語初花「この鶏の左のしきりに負け、右のみ―・つに」。平家物語9「討ち奉らずとも―・つべきいくさに負くることよもあらじ」。「試合に―・つ」「裁判に―・つ」

②優劣を争って他にすぐれた事を示す。比べてみてまさる。万葉集14「乎久佐壮子おくさおと乎具佐助丁おぐさずけおと潮舟の並べて見れば乎具佐―・ちめり」。御室歌合「秋の夜は月と草ばの白露と光くらべにいづれ―・たまし」。「学力では兄より弟が―・つ」

③目標に向かって努力する。「富を―・ち得る」

④何かの要素が他をしのぐ。圧倒する。「この服地は赤みが―・っている」「位が実力に―・つ」「荷が―・つ」

⑤(性格・気性が)強い。「あの人は気の―・った人だ」

⑥《克》おさえ難いものを努力しておさえつける。たえる。「病気に―・つ」「己に―・つ」「誘惑に―・つ」

⇒勝って兜の緒を締めよ

⇒勝って負け

⇒勝てば官軍負ければ賊軍

⇒勝てば負ける

か・つ【堪つ・勝つ】

〔自下二〕

動詞の連用形に付いて、その動作に堪たえる、できるの意を表す。普通否定の助動詞とともに用いる。のち、「かてに」の形で、「堪えずに」の意となり「難がてに」と混同して消滅した。崇神紀「大坂につぎのぼれる石群を手た越しに越さば越し―・てむかも」。万葉集5「朝露の消け易きわが身他国ひとくににすぎ―・てぬかも親の目をほり」→かてに→がてに

か・つ【搗つ】

〔他四〕

①臼でつく。

②棒などでたたく。また、たたいて落とす。軽口五色紙「やい、それは何しをるといふたれば、イヤ星を―・ちます」

か・つ【糅つ】

〔他下二〕

⇒かてる(下一)

かつ【且つ】

[一]〔副〕

①(二つの動作・状態が並行して同時に存在することを表す。二つの「かつ」が相対して用いられる場合と、一方にのみ「かつ」が用いられる場合とがある)一方では。同時に。後撰和歌集恋「恋のごとわりなきものはなかりけり―むつれつつ―ぞ恋しき」。古今和歌集別「―こえてわかれも行くか逢坂は人だのめなる名にこそありけれ」。「―歌い―踊る」

②ある動作・状態の上に他が加わることを表す。そのうえ。なおまた。万葉集8「秋風のさむき此頃したにきむいもがかたみと―もしのばむ」

③すぐに。徒然草「―あらはるるをも顧みず、口に任せて言ひ散らすは」

④ちょっと。かりに。源氏物語明石「―見るにだにあかぬ御様をいかで隔てつる年月ぞ」

⑤(「知る」「見る」「聞く」などの動詞の上にきて)すでに。もう。万葉集3「世の中し常かくのみと―知れどいたき心は忍びかねつも」。平家物語10「―聞し召されても候ふらん」

[二]〔接続〕

(漢文の「且」の訓読から)二つの動作または状態を表す表現を接続して、それが並行して成り立つことを表す。そのうえに。それとともに。「飲み―食う」「必要―十分な条件」

がつ

情人。情婦。情夫。浮世風呂3「こつちは―をこしらへるやうな働はねへはな」

がつ【月】グワツ

⇒げつ(月)

かつ‐あい【渇愛】

〔仏〕渇して水をほしがるように凡夫が五欲に愛着すること。

かつ‐あい【割愛】

①愛執を断ち切ること。沙石集9「―出家の沙門、なんぞ世財をあらそはん」

②惜しく思うものを思いきって手放したり省略したりすること。「紙数が尽きたので―する」

③大学など公的な組織が、他の組織からの要請で人材を手放すこと。「―願」

かつ‐あげ

恐喝の隠語。おどして金品を奪うこと。

かつ‐い【葛衣】

葛布くずふのかたびら。

かついろ‐おどし【勝色縅】‥ヲドシ

(→)褐色縅かちいろおどしに同じ。

かつ・う【飢う・餓う】

〔自下二〕

⇒かつえる(下一)

かつう‐は【且つうは】

〔副〕

(カツハの長音化)一つには。一方では。曾我物語12「―嬉しく―悲しく」

かつうら【勝浦】

①千葉県南東部の市。房総半島の太平洋に面する主要漁業都市。海水浴場も多い。人口2万2千。

②那智勝浦。和歌山県南部、熊野灘に面した町。那智の滝など名勝に富む。吉野熊野国立公園に属する。

⇒かつうら‐おんせん【勝浦温泉】

かつうら‐おんせん【勝浦温泉】‥ヲン‥

勝浦2にある温泉。泉質は硫黄泉。

勝浦温泉

撮影:的場 啓

⇒かつうら【勝浦】

かつ‐えき【滑液】クワツ‥

関節をつつむ滑液膜から分泌する無色または淡黄色の粘液。関節腔にあって関節の運動を滑らかにする。

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥

かつえて死ぬこと。うえじに。尾崎紅葉、おぼろ舟「お親父様とっさまも我等二人の―をよい気味とはお思召すまじ」

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル

〔自下一〕[文]かつ・う(下二)

(室町時代以後ヤ行下二段にも活用)

①うえる。空腹になる。史記抄「王者たるほどの者が―・ゑ死ぬるぞ」

②甚だしく欠乏を感じる。頻りに欲しがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「色けに―・ゑしこの島なれば」

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ

(カタウオの約)

①サバ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル。熱帯・温帯の海に広く分布、日本へは春来遊し、秋に南下する。重要な食用魚で、夏魚の代表。また、生節なまりぶし・鰹節を製造、内臓は塩辛(酒盗しゅとう)とする。〈[季]夏〉。万葉集9「水江の浦の島子が―釣り」

②鰹木の略。古事記下「―を上げて舎屋を作れる家」

③鰹節の略。醒睡笑「手に―を一ふしづつ持ちて呼べ」

⇒かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】

⇒かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】

⇒かつお‐つり【鰹釣り】

⇒かつお‐どり【鰹鳥】

⇒かつお‐なわ【鰹縄】

⇒かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】

⇒かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】

⇒かつお‐ぶし【鰹節】

⇒かつおぶし‐むし【鰹節虫】

⇒かつお‐ぶね【鰹船】

⇒かつお‐みそ【鰹味噌】

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥

鰹節を作る時のゆで汁もしくは蒸し汁を煮詰めたもの。調味料として用いる。→色利。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥

神社本殿などの棟木の上に横たえ並べた装飾の木。形は円柱状で鰹節に似る。勝男木。葛緒木。かつお。→千木ちぎ(図)。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥

カツオを釣ること。魚群にイワシの生き餌を撒き、竿で一本釣りにする。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥

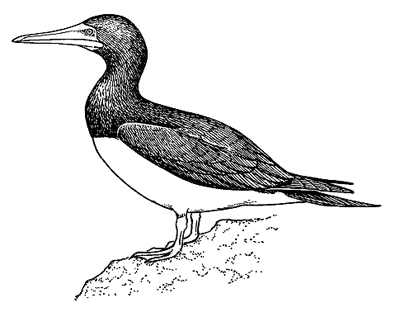

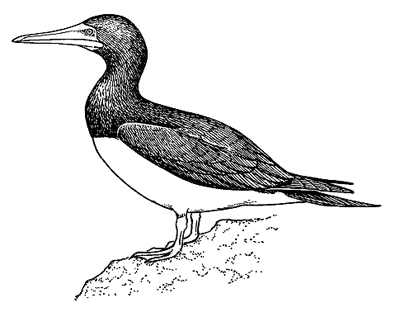

①ペリカン目カツオドリ科の海鳥。腹は白く他は暗褐色。大きさはマガモぐらい。嘴くちばしは長大で円錐形。熱帯太平洋にすみ魚を食う。オサドリ。なお、カツオドリ科の海鳥は世界中に約10種。

かつおどり

⇒かつうら【勝浦】

かつ‐えき【滑液】クワツ‥

関節をつつむ滑液膜から分泌する無色または淡黄色の粘液。関節腔にあって関節の運動を滑らかにする。

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥

かつえて死ぬこと。うえじに。尾崎紅葉、おぼろ舟「お親父様とっさまも我等二人の―をよい気味とはお思召すまじ」

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル

〔自下一〕[文]かつ・う(下二)

(室町時代以後ヤ行下二段にも活用)

①うえる。空腹になる。史記抄「王者たるほどの者が―・ゑ死ぬるぞ」

②甚だしく欠乏を感じる。頻りに欲しがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「色けに―・ゑしこの島なれば」

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ

(カタウオの約)

①サバ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル。熱帯・温帯の海に広く分布、日本へは春来遊し、秋に南下する。重要な食用魚で、夏魚の代表。また、生節なまりぶし・鰹節を製造、内臓は塩辛(酒盗しゅとう)とする。〈[季]夏〉。万葉集9「水江の浦の島子が―釣り」

②鰹木の略。古事記下「―を上げて舎屋を作れる家」

③鰹節の略。醒睡笑「手に―を一ふしづつ持ちて呼べ」

⇒かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】

⇒かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】

⇒かつお‐つり【鰹釣り】

⇒かつお‐どり【鰹鳥】

⇒かつお‐なわ【鰹縄】

⇒かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】

⇒かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】

⇒かつお‐ぶし【鰹節】

⇒かつおぶし‐むし【鰹節虫】

⇒かつお‐ぶね【鰹船】

⇒かつお‐みそ【鰹味噌】

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥

鰹節を作る時のゆで汁もしくは蒸し汁を煮詰めたもの。調味料として用いる。→色利。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥

神社本殿などの棟木の上に横たえ並べた装飾の木。形は円柱状で鰹節に似る。勝男木。葛緒木。かつお。→千木ちぎ(図)。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥

カツオを釣ること。魚群にイワシの生き餌を撒き、竿で一本釣りにする。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥

①ペリカン目カツオドリ科の海鳥。腹は白く他は暗褐色。大きさはマガモぐらい。嘴くちばしは長大で円錐形。熱帯太平洋にすみ魚を食う。オサドリ。なお、カツオドリ科の海鳥は世界中に約10種。

かつおどり

カツオドリ

提供:OPO

カツオドリ

提供:OPO

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ

屋根葺きに用いる麻縄。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。1個の大きい青色の気胞体で水面に浮かび、下面に指形の栄養体、樹枝状の生殖体など各種のポリプが垂れ下がっている。長い触手に触れると刺胞に刺され、激痛を感ずる。広く暖海に産し、日本では初夏に風で海岸へ吹き寄せられる。電気水母でんきくらげ。〈[季]夏〉

かつおのえぼし

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ

屋根葺きに用いる麻縄。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。1個の大きい青色の気胞体で水面に浮かび、下面に指形の栄養体、樹枝状の生殖体など各種のポリプが垂れ下がっている。長い触手に触れると刺胞に刺され、激痛を感ずる。広く暖海に産し、日本では初夏に風で海岸へ吹き寄せられる。電気水母でんきくらげ。〈[季]夏〉

かつおのえぼし

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。群体は三角枝状の帆部を持った鍋蓋形で、下面にポリプ群や短い触手を垂らす。暖海に浮遊。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥

おろしたカツオの身をゆで、または蒸し、焙あぶって乾かし、黴付かびつけを施して日光で乾かしたもの。古く紀州に発した。削って出し汁に用いるほか、料理にかけたりする。かつぶし。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥

カツオブシムシ科の甲虫の総称。体は円形または筒形、体長1センチメートル以下。幼虫は短小な毛虫形。幼虫・成虫とも干魚・毛皮・繭など動物質を食害。

カツオブシムシ

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。群体は三角枝状の帆部を持った鍋蓋形で、下面にポリプ群や短い触手を垂らす。暖海に浮遊。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥

おろしたカツオの身をゆで、または蒸し、焙あぶって乾かし、黴付かびつけを施して日光で乾かしたもの。古く紀州に発した。削って出し汁に用いるほか、料理にかけたりする。かつぶし。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥

カツオブシムシ科の甲虫の総称。体は円形または筒形、体長1センチメートル以下。幼虫は短小な毛虫形。幼虫・成虫とも干魚・毛皮・繭など動物質を食害。

カツオブシムシ

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥

カツオを釣りに沖へ出る船。春から秋にかけて、沖縄南方から土佐沖・伊豆沖・金華山沖へと回遊するカツオを追い漁獲する。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥

カツオの身を入れてつくった味噌。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かっ‐か

①炭火などが盛んにおこるさま。「体じゅうが―する」

②怒りで興奮するさま。「そんなことで―とするな」→かっかっ

かっ‐か【各科】カククワ

それぞれの科。

かっ‐か【各課】カククワ

それぞれの課。

かっ‐か【画可】クワク‥

詔書の年号の左上に、裁可の証として天皇が可の字を書くこと。

かっ‐か【画花】クワククワ

陶磁器の装飾法の一つ。文様を素地きじに直接彫り付けること。また、その文様。→印花

かっ‐か【活火】クワツクワ

盛んにおこった火。

かっ‐か【核果】カククワ

梅・桃などのように、内果皮が硬化して核をなす果実。石果。

かっ‐か【閣下】カク‥

(「たかどのの下」の意)

①高貴な人の座近く。おそば。

②高位高官の人に対する敬称。旧勅任官・将官以上の人に用いた。

かつ‐が【活画】クワツグワ

(明治期の語)生き生きと描かれている絵。活画図かつがと。

がっ‐か【学科】ガククワ

①学問の科目。教育・研究の便宜上設けられた教育課程の単位。大学では学部を構成する単位。「工学部建築―」

②専門技術や資格を修得する分野で、実技に対して理論・法規などを学ぶ課程。「実技はよいが―が悪い」

③学校で教わる科目。教科や科目。学科目。

がっ‐か【学課】ガククワ

学業の課程。

がっ‐か【顎下】ガク‥

あごの下。

⇒がっか‐せん【顎下腺】

かっ‐かい【各界】カク‥

それぞれの職務・職業の社会。「―の名士」

かっ‐かい【角界】カク‥

⇒かくかい

かっ‐かい【客懐】カククワイ

旅先で故郷を思う情。

がっかい【月蓋】グワツ‥

インド毘舎離びしゃり城の富豪。国中悪疫流行の際、維摩の教えに従って弥陀三尊の像を鋳て祈念し、除疫の功をなしたという。月蓋王。月蓋長者。

がっ‐かい【学会】ガククワイ

学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体。

がっ‐かい【学海】ガク‥

①[揚子法言学行「百川海を学びて海に至る」]勉めてやまず遂に研究を成就すること。

②学問の広大なことを海にたとえた語。

がっ‐かい【学界】ガク‥

学者の社会。学問の世界。「―の権威」

がっ‐かい【学階】ガク‥

仏教の各宗派が、自宗僧侶にその学識によって与える位階。擬講・已講・得業とくごうの類。

がっ‐かい【楽界】ガク‥

音楽家たちの社会。楽壇。

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ

幕末・明治の政治家。名は義邦。通称、麟太郎。海舟は号。安房守であったので安房と称し、のちに安芳と改名。江戸生れ。旗本の子。海軍伝習のため長崎に派遣される。咸臨丸を指揮して渡米。帰国後、海軍操練所を設立、軍艦奉行となる。幕府側代表として江戸城明渡しの任を果たし、維新後、参議・海軍卿・枢密顧問官。伯爵。著「海軍歴史」「陸軍歴史」「開国起原」、自伝「氷川清話」など。(1823〜1899)

勝海舟

提供:毎日新聞社

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥

カツオを釣りに沖へ出る船。春から秋にかけて、沖縄南方から土佐沖・伊豆沖・金華山沖へと回遊するカツオを追い漁獲する。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥

カツオの身を入れてつくった味噌。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かっ‐か

①炭火などが盛んにおこるさま。「体じゅうが―する」

②怒りで興奮するさま。「そんなことで―とするな」→かっかっ

かっ‐か【各科】カククワ

それぞれの科。

かっ‐か【各課】カククワ

それぞれの課。

かっ‐か【画可】クワク‥

詔書の年号の左上に、裁可の証として天皇が可の字を書くこと。

かっ‐か【画花】クワククワ

陶磁器の装飾法の一つ。文様を素地きじに直接彫り付けること。また、その文様。→印花

かっ‐か【活火】クワツクワ

盛んにおこった火。

かっ‐か【核果】カククワ

梅・桃などのように、内果皮が硬化して核をなす果実。石果。

かっ‐か【閣下】カク‥

(「たかどのの下」の意)

①高貴な人の座近く。おそば。

②高位高官の人に対する敬称。旧勅任官・将官以上の人に用いた。

かつ‐が【活画】クワツグワ

(明治期の語)生き生きと描かれている絵。活画図かつがと。

がっ‐か【学科】ガククワ

①学問の科目。教育・研究の便宜上設けられた教育課程の単位。大学では学部を構成する単位。「工学部建築―」

②専門技術や資格を修得する分野で、実技に対して理論・法規などを学ぶ課程。「実技はよいが―が悪い」

③学校で教わる科目。教科や科目。学科目。

がっ‐か【学課】ガククワ

学業の課程。

がっ‐か【顎下】ガク‥

あごの下。

⇒がっか‐せん【顎下腺】

かっ‐かい【各界】カク‥

それぞれの職務・職業の社会。「―の名士」

かっ‐かい【角界】カク‥

⇒かくかい

かっ‐かい【客懐】カククワイ

旅先で故郷を思う情。

がっかい【月蓋】グワツ‥

インド毘舎離びしゃり城の富豪。国中悪疫流行の際、維摩の教えに従って弥陀三尊の像を鋳て祈念し、除疫の功をなしたという。月蓋王。月蓋長者。

がっ‐かい【学会】ガククワイ

学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体。

がっ‐かい【学海】ガク‥

①[揚子法言学行「百川海を学びて海に至る」]勉めてやまず遂に研究を成就すること。

②学問の広大なことを海にたとえた語。

がっ‐かい【学界】ガク‥

学者の社会。学問の世界。「―の権威」

がっ‐かい【学階】ガク‥

仏教の各宗派が、自宗僧侶にその学識によって与える位階。擬講・已講・得業とくごうの類。

がっ‐かい【楽界】ガク‥

音楽家たちの社会。楽壇。

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ

幕末・明治の政治家。名は義邦。通称、麟太郎。海舟は号。安房守であったので安房と称し、のちに安芳と改名。江戸生れ。旗本の子。海軍伝習のため長崎に派遣される。咸臨丸を指揮して渡米。帰国後、海軍操練所を設立、軍艦奉行となる。幕府側代表として江戸城明渡しの任を果たし、維新後、参議・海軍卿・枢密顧問官。伯爵。著「海軍歴史」「陸軍歴史」「開国起原」、自伝「氷川清話」など。(1823〜1899)

勝海舟

提供:毎日新聞社

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

かっ‐かく【赫赫】カク‥

①赤くかがやくさま。熱気を発するさま。「烈日―」

②あらわれて盛んなさま。功名などの人にすぐれているさま。「―たる戦果」

がっ‐かく【額角】ガク‥

エビやカニの頭胸甲の前端にある突起。形状が種ごとに一定で分類上の重要な指標。

かっ‐かざん【活火山】クワツクワ‥

現在活動中、および概ね過去1万年以内に噴火した火山。日本には100以上の活火山がある。十勝岳・有珠山・伊豆大島・浅間山・阿蘇山・桜島など。→死火山

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ

(→)動荷重に同じ。

がっか‐せん【顎下腺】ガク‥

下顎底の内側にあって唾液を分泌する腺。耳下腺・舌下腺と共に三大唾液腺の一つ。

⇒がっ‐か【顎下】

かっか‐そうよう【隔靴掻痒】カククワサウヤウ

[詩話総亀]靴の外部から足のかゆい所をかくように、はがゆく、もどかしいことをいう。靴を隔てて痒かゆきを掻く。

かっかち‐め・く

〔自四〕

あせる。大急ぎでする。誹風柳多留19「初がつを―・いて江戸へ出る」

かっ‐かっクワツクワツ

①勢いの盛んなさま。狂言、牛馬「又この牛にからすきと申す者をかけまして、大地を―とすかせまして」

②炭火などの盛んにおこるさま。狂言、栗焼「このやうに―とおこつた所は」

③光り輝くさま。狂言、長光「先づ、鎺元はばきもとより物打迄は、桜の花を重ねたやうに、―と致いて」

④逆上するさま。狂言、三人夫「このやうな事を承れば、心が―と致す」

かつ‐かつ

(女房詞)鰹かつお。

かつ‐かつ【戛戛】

①堅い物の触れる音。「馬蹄―」

②互いにうちあう音。

かつ‐かつ

〔副〕

時間・条件などをかろうじて満たすさま。どうにか。ぎりぎり。「―間に合う」

かつ‐がつ【且且】

〔副〕

(一説に、耐えるという意のカツを重ねたもの、本来「こらえこらえ」の意か)

①不満足ながら。ともかくも。辛うじて。やっと。万葉集4「玉主ぬしに珠は授けて―も枕と吾はいざ二人ねむ」。新古今和歌集夏「岩井くむあたりのをざさ玉こえて―結ぶ秋の夕露」。「―生活している」

②とりあえず。さしあたって。蜻蛉日記中「―参りてとどめ聞えよ」

③早くも。今からもう。千載和歌集恋「万代を契りそめつるしるしには―今日の暮ぞ久しき」

④それに加えてまた。あわせて。源氏物語若菜下「残りの命うしろめたくて、―物ゆかしがりて、慕ひ参り給ふなりけり」

⑤端から。片端からぼつぼつと。更級日記「夜ひと夜、舟にて―物など渡す」

がっ‐かつ【学活】ガククワツ

学級活動の略。小・中学校における教育課程の一つ。学級を単位として、学校生活の充実や健全な生活態度の育成に資する活動を行う。→ホームルーム

がつ‐がつ

①はなはだしく食物などをほしがるさま。また、むさぼり食うさま。「空腹で―している」

②貪欲に物事を行うさま。むやみに欲ばるさま。「―勉強する」「お金に―する」

がっかり

①落胆するさま。げっそり。「負けて―する」

②疲れて気が抜けるさま。

がっかろく【楽家録】ガク‥

楽書。50巻。安倍季尚著。1690年(元禄3)成る。雅楽に関する諸説を古書から引用集成したもの。

かつかわ【勝川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

⇒かつかわ‐は【勝川派】

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ

江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。号は旭朗井きょくろうせい。勝川春水の高弟。肉筆画・版画共に巧妙。鳥居流の典型を破って歌舞伎役者の似顔絵に写実的な新風を開いた。武者絵・相撲絵・美人画も多い。(1726〜1792)

⇒かつかわ【勝川】

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥

浮世絵の一派。勝川春章を祖とする。春好・春英・春潮・春朗(葛飾北斎)らが知名。

⇒かつかわ【勝川】

かっ‐かん【客観】カククワン

⇒きゃっかん

かっ‐かん【渇感】

渇かつをおぼえる感覚。

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥

(→)刮目かつもくに同じ。

かつ‐がん【活眼】クワツ‥

事物の道理をよく見通す眼識。物事を見抜く能力。「―を開く」

がっ‐かん【学官】ガククワン

学事に携わる官吏。

がっ‐かん【学監】ガク‥

学長・校長を補佐し、学務をつかさどる役。

がっ‐かん【学館】ガククワン

学問をするために設けられた建物。学校。

⇒がっかん‐いん【学館院】

がっ‐かん【楽官】ガククワン

音楽の事をつかさどる官吏。伶官。

がっかん‐いん【学館院】ガククワンヰン

平安時代の大学別曹の一つ。9世紀前半に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子と弟の氏公が同族学生のため京都右京二条西大宮辺に創設。

⇒がっ‐かん【学館】

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥

(「褐」は目のあらい粗末な衣服。「寛博」はひろくゆるやかな意)あらい布で作っただぶだぶの服。賤者の服。転じて、賤者。無頼漢。

かっき

弓から矢が放たれる時の音の形容。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「きりきりきりと引き絞り、暫し固めて―と放し」

かっ‐き【下器】

(下坏の意)古く節会せちえなどに、群臣に賜った下物おろしものを入れる器。瓜舟形で索餅さくべいなどを入れる。げき。

かっ‐き【火気】クワ‥

(カキの促音化)ひのけ。

かっ‐き【画期・劃期】クワク‥

ある時期が終わり、次の時期が始まる。また、その区切り。

⇒かっき‐てき【画期的・劃期的】

かっ‐き【客気】カク‥

ものにはやる勇気。血気。きゃっき。

かっ‐き【活気】クワツ‥

活動のもとになる精気。いきいきした元気。「―を帯びる」「―を失う」「―のある街」

⇒かっき‐づ・く【活気付く】

かつぎ【担ぎ】

①かつぐこと。かつぐ人。

②商品の荷をかついで、市中を売り歩く人。

⇒かつぎ‐あきない【担ぎ商い】

⇒かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

⇒かつぎ‐や【担ぎ屋】

かつぎ【潜】

(カヅキの訛)海人あまの異称。

かつぎ【被衣】

(カヅキの転)(→)「きぬかずき」1に同じ。〈日葡辞書〉

かづき【香月】

姓氏の一つ。

⇒かづき‐やすお【香月泰男】

がっ‐き【月忌】グワツ‥

死んだ人の命日に当たる毎月の日。また、その日に行う仏事。

がっ‐き【学期】ガク‥

1学年を区分した一定の期間。小・中・高校では3学期制、大学では2学期制が一般的だが、近年小・中・高校でも2学期制が増えている。「新―」

がっ‐き【楽器】ガク‥

音楽を演奏するために用いる道具の総称。通常は他の目的に使われるものでも、音楽の演奏に用いられれば楽器と呼ぶ。それぞれの地域でさまざまに分類してきた。C.ザックスらは、音が発音される原理に着目して、大きく「体鳴楽器」・「膜鳴楽器」・「弦鳴楽器」・「気鳴楽器」・「電鳴楽器」に5分類。一般には「打楽器」・「弦楽器」・「管楽器」などに分けることが多い。また、日本の伝統音楽では、鳴物なりものと称し、打物・弾物・吹物に分けることもあった。日本霊異記上「和泉の国の海中に―の音声有り」

楽器の種類(表)

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

かっ‐かく【赫赫】カク‥

①赤くかがやくさま。熱気を発するさま。「烈日―」

②あらわれて盛んなさま。功名などの人にすぐれているさま。「―たる戦果」

がっ‐かく【額角】ガク‥

エビやカニの頭胸甲の前端にある突起。形状が種ごとに一定で分類上の重要な指標。

かっ‐かざん【活火山】クワツクワ‥

現在活動中、および概ね過去1万年以内に噴火した火山。日本には100以上の活火山がある。十勝岳・有珠山・伊豆大島・浅間山・阿蘇山・桜島など。→死火山

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ

(→)動荷重に同じ。

がっか‐せん【顎下腺】ガク‥

下顎底の内側にあって唾液を分泌する腺。耳下腺・舌下腺と共に三大唾液腺の一つ。

⇒がっ‐か【顎下】

かっか‐そうよう【隔靴掻痒】カククワサウヤウ

[詩話総亀]靴の外部から足のかゆい所をかくように、はがゆく、もどかしいことをいう。靴を隔てて痒かゆきを掻く。

かっかち‐め・く

〔自四〕

あせる。大急ぎでする。誹風柳多留19「初がつを―・いて江戸へ出る」

かっ‐かっクワツクワツ

①勢いの盛んなさま。狂言、牛馬「又この牛にからすきと申す者をかけまして、大地を―とすかせまして」

②炭火などの盛んにおこるさま。狂言、栗焼「このやうに―とおこつた所は」

③光り輝くさま。狂言、長光「先づ、鎺元はばきもとより物打迄は、桜の花を重ねたやうに、―と致いて」

④逆上するさま。狂言、三人夫「このやうな事を承れば、心が―と致す」

かつ‐かつ

(女房詞)鰹かつお。

かつ‐かつ【戛戛】

①堅い物の触れる音。「馬蹄―」

②互いにうちあう音。

かつ‐かつ

〔副〕

時間・条件などをかろうじて満たすさま。どうにか。ぎりぎり。「―間に合う」

かつ‐がつ【且且】

〔副〕

(一説に、耐えるという意のカツを重ねたもの、本来「こらえこらえ」の意か)

①不満足ながら。ともかくも。辛うじて。やっと。万葉集4「玉主ぬしに珠は授けて―も枕と吾はいざ二人ねむ」。新古今和歌集夏「岩井くむあたりのをざさ玉こえて―結ぶ秋の夕露」。「―生活している」

②とりあえず。さしあたって。蜻蛉日記中「―参りてとどめ聞えよ」

③早くも。今からもう。千載和歌集恋「万代を契りそめつるしるしには―今日の暮ぞ久しき」

④それに加えてまた。あわせて。源氏物語若菜下「残りの命うしろめたくて、―物ゆかしがりて、慕ひ参り給ふなりけり」

⑤端から。片端からぼつぼつと。更級日記「夜ひと夜、舟にて―物など渡す」

がっ‐かつ【学活】ガククワツ

学級活動の略。小・中学校における教育課程の一つ。学級を単位として、学校生活の充実や健全な生活態度の育成に資する活動を行う。→ホームルーム

がつ‐がつ

①はなはだしく食物などをほしがるさま。また、むさぼり食うさま。「空腹で―している」

②貪欲に物事を行うさま。むやみに欲ばるさま。「―勉強する」「お金に―する」

がっかり

①落胆するさま。げっそり。「負けて―する」

②疲れて気が抜けるさま。

がっかろく【楽家録】ガク‥

楽書。50巻。安倍季尚著。1690年(元禄3)成る。雅楽に関する諸説を古書から引用集成したもの。

かつかわ【勝川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

⇒かつかわ‐は【勝川派】

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ

江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。号は旭朗井きょくろうせい。勝川春水の高弟。肉筆画・版画共に巧妙。鳥居流の典型を破って歌舞伎役者の似顔絵に写実的な新風を開いた。武者絵・相撲絵・美人画も多い。(1726〜1792)

⇒かつかわ【勝川】

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥

浮世絵の一派。勝川春章を祖とする。春好・春英・春潮・春朗(葛飾北斎)らが知名。

⇒かつかわ【勝川】

かっ‐かん【客観】カククワン

⇒きゃっかん

かっ‐かん【渇感】

渇かつをおぼえる感覚。

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥

(→)刮目かつもくに同じ。

かつ‐がん【活眼】クワツ‥

事物の道理をよく見通す眼識。物事を見抜く能力。「―を開く」

がっ‐かん【学官】ガククワン

学事に携わる官吏。

がっ‐かん【学監】ガク‥

学長・校長を補佐し、学務をつかさどる役。

がっ‐かん【学館】ガククワン

学問をするために設けられた建物。学校。

⇒がっかん‐いん【学館院】

がっ‐かん【楽官】ガククワン

音楽の事をつかさどる官吏。伶官。

がっかん‐いん【学館院】ガククワンヰン

平安時代の大学別曹の一つ。9世紀前半に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子と弟の氏公が同族学生のため京都右京二条西大宮辺に創設。

⇒がっ‐かん【学館】

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥

(「褐」は目のあらい粗末な衣服。「寛博」はひろくゆるやかな意)あらい布で作っただぶだぶの服。賤者の服。転じて、賤者。無頼漢。

かっき

弓から矢が放たれる時の音の形容。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「きりきりきりと引き絞り、暫し固めて―と放し」

かっ‐き【下器】

(下坏の意)古く節会せちえなどに、群臣に賜った下物おろしものを入れる器。瓜舟形で索餅さくべいなどを入れる。げき。

かっ‐き【火気】クワ‥

(カキの促音化)ひのけ。

かっ‐き【画期・劃期】クワク‥

ある時期が終わり、次の時期が始まる。また、その区切り。

⇒かっき‐てき【画期的・劃期的】

かっ‐き【客気】カク‥

ものにはやる勇気。血気。きゃっき。

かっ‐き【活気】クワツ‥

活動のもとになる精気。いきいきした元気。「―を帯びる」「―を失う」「―のある街」

⇒かっき‐づ・く【活気付く】

かつぎ【担ぎ】

①かつぐこと。かつぐ人。

②商品の荷をかついで、市中を売り歩く人。

⇒かつぎ‐あきない【担ぎ商い】

⇒かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

⇒かつぎ‐や【担ぎ屋】

かつぎ【潜】

(カヅキの訛)海人あまの異称。

かつぎ【被衣】

(カヅキの転)(→)「きぬかずき」1に同じ。〈日葡辞書〉

かづき【香月】

姓氏の一つ。

⇒かづき‐やすお【香月泰男】

がっ‐き【月忌】グワツ‥

死んだ人の命日に当たる毎月の日。また、その日に行う仏事。

がっ‐き【学期】ガク‥

1学年を区分した一定の期間。小・中・高校では3学期制、大学では2学期制が一般的だが、近年小・中・高校でも2学期制が増えている。「新―」

がっ‐き【楽器】ガク‥

音楽を演奏するために用いる道具の総称。通常は他の目的に使われるものでも、音楽の演奏に用いられれば楽器と呼ぶ。それぞれの地域でさまざまに分類してきた。C.ザックスらは、音が発音される原理に着目して、大きく「体鳴楽器」・「膜鳴楽器」・「弦鳴楽器」・「気鳴楽器」・「電鳴楽器」に5分類。一般には「打楽器」・「弦楽器」・「管楽器」などに分けることが多い。また、日本の伝統音楽では、鳴物なりものと称し、打物・弾物・吹物に分けることもあった。日本霊異記上「和泉の国の海中に―の音声有り」

楽器の種類(表)

がっ‐き【楽毅】ガク‥

中国、戦国時代の武将。魏の人。燕の昭王の将軍となり、斉を破り昌国君に封ぜらる。昭王が没し恵王が立つと趙に逃れて、重用された。

⇒がっき‐ろん【楽毅論】

かつぎ‐あきない【担ぎ商い】‥アキナヒ

商品の荷を担いで売り歩くこと。

⇒かつぎ【担ぎ】

かつぎ‐あ・げる【担ぎ上げる】

〔他下一〕

①肩や背にかけて、荷物を高い所に運ぶ。「屋上まで―・げる」

②(→)「担ぐ」2に同じ。「代表者に―・げる」

かつぎ‐こ・む【担ぎ込む】

〔他五〕

(病人・けが人などを)かついで運び入れる。

かつぎ‐だ・す【担ぎ出す】

〔他五〕

①肩や背にかけて物を外へ運ぶ。「たんすを―・す」

②上に立つ人として、表面に推し出す。「選挙に―・す」

かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

やると見せかけて実は何もやらないという風に一座の人々をだまして落おちとする茶番。

⇒かつぎ【担ぎ】

かっき‐づ・く【活気付く】クワツ‥

〔自五〕

活気が出てくる。いきおいづく。「ファイン‐プレーでチームが―・く」

⇒かっ‐き【活気】

かっき‐てき【画期的・劃期的】クワク‥

今までになかったことをして、新しい時代を開くさま。画時代的。エポック‐メーキング。「―な発見」

⇒かっ‐き【画期・劃期】

がっき‐め【餓鬼奴】

(ガキメの転)相手をののしる語。醒睡笑「―覚えたるぞといふまま」

かつぎ‐や【担ぎ屋】

①縁起を担ぐ人。縁起などを非常に気にする人。

②人をだましておもしろがる者。

③野菜・米・魚などを生産地から担いで来て売る人。特に、第二次大戦中や戦後、闇やみ物資を運んできて売った人。

⇒かつぎ【担ぎ】

かづき‐やすお【香月泰男】‥ヲ

洋画家。山口県生れ。東京美術学校卒。シベリア抑留の体験をもとに、「埋葬」に始まる連作を長期にわたり制作。(1911〜1974)

香月泰男

撮影:林 忠彦

がっ‐き【楽毅】ガク‥

中国、戦国時代の武将。魏の人。燕の昭王の将軍となり、斉を破り昌国君に封ぜらる。昭王が没し恵王が立つと趙に逃れて、重用された。

⇒がっき‐ろん【楽毅論】

かつぎ‐あきない【担ぎ商い】‥アキナヒ

商品の荷を担いで売り歩くこと。

⇒かつぎ【担ぎ】

かつぎ‐あ・げる【担ぎ上げる】

〔他下一〕

①肩や背にかけて、荷物を高い所に運ぶ。「屋上まで―・げる」

②(→)「担ぐ」2に同じ。「代表者に―・げる」

かつぎ‐こ・む【担ぎ込む】

〔他五〕

(病人・けが人などを)かついで運び入れる。

かつぎ‐だ・す【担ぎ出す】

〔他五〕

①肩や背にかけて物を外へ運ぶ。「たんすを―・す」

②上に立つ人として、表面に推し出す。「選挙に―・す」

かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

やると見せかけて実は何もやらないという風に一座の人々をだまして落おちとする茶番。

⇒かつぎ【担ぎ】

かっき‐づ・く【活気付く】クワツ‥

〔自五〕

活気が出てくる。いきおいづく。「ファイン‐プレーでチームが―・く」

⇒かっ‐き【活気】

かっき‐てき【画期的・劃期的】クワク‥

今までになかったことをして、新しい時代を開くさま。画時代的。エポック‐メーキング。「―な発見」

⇒かっ‐き【画期・劃期】

がっき‐め【餓鬼奴】

(ガキメの転)相手をののしる語。醒睡笑「―覚えたるぞといふまま」

かつぎ‐や【担ぎ屋】

①縁起を担ぐ人。縁起などを非常に気にする人。

②人をだましておもしろがる者。

③野菜・米・魚などを生産地から担いで来て売る人。特に、第二次大戦中や戦後、闇やみ物資を運んできて売った人。

⇒かつぎ【担ぎ】

かづき‐やすお【香月泰男】‥ヲ

洋画家。山口県生れ。東京美術学校卒。シベリア抑留の体験をもとに、「埋葬」に始まる連作を長期にわたり制作。(1911〜1974)

香月泰男

撮影:林 忠彦

⇒かづき【香月】

かっ‐きゅう【割球】‥キウ

受精卵が卵割を開始して後、まだ形態上は未分化の状態にある細胞。胞胚期までをいう。卵割球。分割球。

がっ‐きゅう【学究】ガクキウ

もっぱら学問を研究すること。また、その人。学問にうちこむ人。「―肌」

⇒がっきゅう‐てき【学究的】

がっ‐きゅう【学級】ガクキフ

一人または複数の教員の指導のもとに、同じ教室で同時に学習する児童・生徒の集団。社会教育でも家庭教育学級・婦人学級などと称する学習集団がある。級。組。クラス。

⇒がっきゅう‐いいん【学級委員】

⇒がっきゅう‐けいえい【学級経営】

⇒がっきゅう‐たんにん【学級担任】

⇒がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】

⇒がっきゅう‐へんせい【学級編成】

⇒がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】

がっ‐きゅう【学宮】ガク‥

学芸を教える所。学校。

がっ‐きゅう【学窮】ガク‥

①学問に身を委ねて、世に用いられない学者。

②学問にくるしめられる者の意で、学者が自分をへりくだっていう語。

がっ‐きゅう【楽弓】ガク‥

(→)ミュージカル‐ボーに同じ。

がっきゅう‐いいん【学級委員】ガクキフヰヰン

学級活動の運営や学級のとりまとめを務める児童・生徒。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐けいえい【学級経営】ガクキフ‥

学級の教育活動を有効適切に行うように学級内の諸事を運営すること。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐たんにん【学級担任】ガクキフ‥

学級を担任する教員。学級受持教員。クラス担任。↔教科担任。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐てき【学究的】ガクキウ‥

学問や研究に専念しているさま。

⇒がっ‐きゅう【学究】

がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】ガクキフ‥

その学級の児童・生徒が自由に読めるように本を集めて教室に置いたもの。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐へんせい【学級編成】ガクキフ‥

学校の児童・生徒を学級に編成すること。編成の基準には学年・性別・人数・学業成績などがある。学級編制。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】ガクキフ‥クワイ

児童・生徒の勝手な言動や教師への反抗などが著しいために、授業や学級経営が成り立たなくなっている状態。

⇒がっ‐きゅう【学級】

かっ‐きょ【割拠】

それぞれの地方を根拠としてたてこもること。「群雄―」

かつ‐ぎょ【活魚】クワツ‥

生きている魚。生魚。

かっ‐きょう【客郷】カクキヤウ

客となって来ている土地。旅行中の土地。

かっ‐きょう【活況】クワツキヤウ

勢いづいた様子。商業などの活気ある状況。「―を呈する」

かつ‐ぎょう【活業】クワツゲフ

生活していくための仕事。職業。

かつ‐ぎょう【渇仰】‥ギヤウ

⇒かつごう

がっ‐きょう【学教】ガクケウ

学問と教育。

がっ‐きょく【楽曲】ガク‥

音楽の曲。声楽曲・器楽曲・室内楽曲・管弦楽曲などの総称。

かっきり

区画がはっきりしているさま。また、時間・数量などに端数のないさま。きっかり。ちょうど。「―半分だ」「千円―」

⇒かっきり‐と

かっきり‐と

〔副〕

きっぱりと。たしかに。必ず。狂言、筑紫の奥「―身共はさやうに存ずるほどに」

⇒かっきり

かっ‐き・る【掻っ切る】

〔他五〕

カキキルの音便。

がっき‐ろん【楽毅論】ガク‥

楽毅の人物論。魏の夏侯玄著。王羲之の楷書の模本が著名。奈良時代に日本に伝わり、光明皇后の臨書が正倉院に残る。

⇒がっ‐き【楽毅】

かっ‐きん【角巾】カク‥

かどのある頭巾。昔、隠者の用いたもの。

かっ‐きん【恪勤】カク‥

つつしみつとめること。職務にはげむこと。精勤。かくごん。「精励―」

かっ‐きん【葛巾】

葛布くずふの頭巾。

かっ‐きん【鶴禁】カク‥

皇太子の御所。東宮御所。

かっ‐く【活句】クワツ‥

①活いきた言葉。禅で、悟りの境地のはたらきを如実に表す言葉。

②俳諧で、言外に余情のある句。

↔死句

かっ‐く【隔句】カク‥

隔句対の略。漢詩文で、第1句と第3句とのように、句を隔てて対句をなすこと。

かつ・ぐ【担ぐ】

〔他五〕

①肩にかけて担う。背おう。「米俵を―・ぐ」「みこしを―・ぐ」

②まつり上げる。名義上推し立てる。「学長に―・ぐ」

③身に引き受ける。

④欺く。だます。誹風柳多留5「―・がれはせぬと娘のねだる市」。「うまく―・がれた」

⑤(「御幣ごへいをかつぐ」から)縁起を気にする。「験げんを―・ぐ」

がっ‐く【学区】ガク‥

①児童・生徒が通学する公立小・中・高等学校の区域。小・中学校は市区町村教育委員会が、高等学校は都道府県教育委員会が設定する。通学区。通学区域。

②一般の地方自治体とは別格の自律性・独立性をもつ教育行財政の単位。アメリカのスクール‐ディストリクトはその典型。日本では1872年(明治5)の学制に定められた小学区に始まる。

⇒がっく‐せい【学区制】

⇒がっく‐とりしまり【学区取締】

がっ‐く【楽句】ガク‥

楽曲の小さな区分。小楽節に相当することもあるが、旋律の流れの自然なまとまりを指すことが多い。フレーズ。

かっ‐くい【蚊っ食い】‥クヒ

(カクイの音便)身体の、蚊にさされた痕。

かっ‐くう【滑空】クワツ‥

グライダーや着陸時の飛行機などが発動機を用いずに行う飛行。空中滑走。

⇒かっくう‐き【滑空機】

⇒かっくう‐ひ【滑空比】

がっ‐くう【月宮】グワツ‥

須弥山しゅみせんをめぐる月の中にあり、銀・宝石から成る月天子の宮殿。げっきゅう。月宮殿。月光殿。

⇒がっくう‐てんし【月宮天子】

かっくう‐き【滑空機】クワツ‥

グライダーのこと。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっくう‐てんし【月宮天子】グワツ‥

(→)月天子がってんしに同じ。

⇒がっ‐くう【月宮】

かっくう‐ひ【滑空比】クワツ‥

グライダーなどが滑空するとき、飛行した水平距離とその間の高度落ちとの比。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっく‐せい【学区制】ガク‥

①学区を設けて学校を設置し、その学区内の者を一定の学校に通学させる制度。

②学区を設け、これを学校の設置および教育行政の単位とする制度。

⇒がっ‐く【学区】

がっく‐とりしまり【学区取締】ガク‥

1872年(明治5)の学制で設けられた小学校の行政事務をつかさどる地方の役人。一中学区に数名ないし十数名がおかれ、区内の小学校を分担管理した。

⇒がっ‐く【学区】

がっくり

①張りつめた気持が急にゆるむさま。また、落胆するさま。「子に死なれて―する」

②急に折れ曲がったり傾いたりするさま。「―と膝を折る」

③息が絶えて首が急に前に傾くさま。

④物事が急激に衰退するさま。「客足が―落ちる」

⇒がっくり‐そっくり

がっくり‐そっくり

釣り合いのとれないさま。また、ゆがんでいるさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―と歪いがんだ荒神様ぢや」

⇒がっくり

かっ‐け【脚気】カク‥

ビタミンB1の欠乏症。末梢神経を冒して下肢の倦怠、知覚麻痺、右心肥大、浮腫を来し、甚しい場合は心不全により死亡する(衝心しょうしん)。白米を主食とする地方に多発した。江戸わずらい。乱脚の気。脚疾。脚病。乱脚病。あしのけ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「脚気、キヤクキ、カツケ、アシノケ」

⇒かっけ‐しょうしん【脚気衝心】

かっ‐けい【客卿】カク‥

他国からきて、卿相けいしょうの位にある者。

かっ‐けい【活計】クワツ‥

①生活の計。暮しむき。家計。なりわい。

②歓楽。奢侈しゃし。贅沢。太平記33「―を尽すに異国本朝の重宝を集め」

⇒かっけい‐かんらく【活計歓楽】

がっ‐けい【学兄】ガク‥

学問上の先輩。同じ学問をしている友人に対する敬称。男性同士が手紙文などに用いる語。

かっけい‐かんらく【活計歓楽】クワツ‥クワン‥

よろこび楽しむ生活を送ること。贅沢三昧。好色一代男7「吾妻請け出して、…山本近き一里に迎へて―の暮し」

⇒かっ‐けい【活計】

かつ‐げき【活劇】クワツ‥

①立回りの場面を主にして仕組んだ演劇や映画。

②比喩的に、激しい格闘。「―を演ずる」

かっけ‐しょうしん【脚気衝心】カク‥

脚気に伴う急性の心臓障害。呼吸促迫を起こし、多くは苦悶して死に至る。衝心。衝心脚気。田山花袋、隣室「私は此時不図恐ろしい―のことを思ひ出しました」

⇒かっ‐け【脚気】

かっ‐けつ【喀血】カク‥

肺・気管支粘膜などから出血した血液をせきとともに吐くこと。肺出血。泉鏡花、六之巻「多量の―に弱り果てゝ綿の如くになりたる身体を」→吐血とけつ

かつ‐げん【活現】クワツ‥

事実をいきいきと目に見えるようにあらわすこと。

かっ‐こ

(幼児語)駒下駄。「紅緒の―」

かっ‐こ【各戸】カク‥

おのおのの家。毎戸。軒別。

かっ‐こ【各個】カク‥

めいめい。おのおの。

⇒かっこ‐げきは【各個撃破】

かっ‐こ【括弧】クワツ‥

数式や文章の中で、ある部分をかこって、他との区別を明らかにするための記号。( )「 」『 』[ ]〔 〕〈 〉{ }など種々の形がある。「―でくくる」

⇒かっこ‐つき【括弧付き】

かっ‐こ【喝火】

〔仏〕(コは唐音。「喝」は唱える意)禅寺で夜半に寮を巡って火の警戒をすること。火の用心。

かっ‐こ【葛戸】

(山中に住み、葛くずで戸を造っているからいう)かりうど。猟夫。

かっ‐こ【確固・確乎】カク‥

たしかなさま。しっかりして動かぬさま。「―たる信念」「―とした論拠」

⇒かっこ‐ふばつ【確乎不抜・確固不抜】

⇒確固として抜くべからず

かっ‐こ【羯鼓】

(もと中国に羯けつより伝来したからという)

①雅楽の唐楽に用いる打楽器。木製の胴と2枚の革面を調紐で締めたものを台に据え、2本の桴ばちで打つ。鞨鼓。両杖鼓。

羯鼓

⇒かづき【香月】

かっ‐きゅう【割球】‥キウ

受精卵が卵割を開始して後、まだ形態上は未分化の状態にある細胞。胞胚期までをいう。卵割球。分割球。

がっ‐きゅう【学究】ガクキウ

もっぱら学問を研究すること。また、その人。学問にうちこむ人。「―肌」

⇒がっきゅう‐てき【学究的】

がっ‐きゅう【学級】ガクキフ

一人または複数の教員の指導のもとに、同じ教室で同時に学習する児童・生徒の集団。社会教育でも家庭教育学級・婦人学級などと称する学習集団がある。級。組。クラス。

⇒がっきゅう‐いいん【学級委員】

⇒がっきゅう‐けいえい【学級経営】

⇒がっきゅう‐たんにん【学級担任】

⇒がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】

⇒がっきゅう‐へんせい【学級編成】

⇒がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】

がっ‐きゅう【学宮】ガク‥

学芸を教える所。学校。

がっ‐きゅう【学窮】ガク‥

①学問に身を委ねて、世に用いられない学者。

②学問にくるしめられる者の意で、学者が自分をへりくだっていう語。

がっ‐きゅう【楽弓】ガク‥

(→)ミュージカル‐ボーに同じ。

がっきゅう‐いいん【学級委員】ガクキフヰヰン

学級活動の運営や学級のとりまとめを務める児童・生徒。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐けいえい【学級経営】ガクキフ‥

学級の教育活動を有効適切に行うように学級内の諸事を運営すること。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐たんにん【学級担任】ガクキフ‥

学級を担任する教員。学級受持教員。クラス担任。↔教科担任。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐てき【学究的】ガクキウ‥

学問や研究に専念しているさま。

⇒がっ‐きゅう【学究】

がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】ガクキフ‥

その学級の児童・生徒が自由に読めるように本を集めて教室に置いたもの。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐へんせい【学級編成】ガクキフ‥

学校の児童・生徒を学級に編成すること。編成の基準には学年・性別・人数・学業成績などがある。学級編制。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】ガクキフ‥クワイ

児童・生徒の勝手な言動や教師への反抗などが著しいために、授業や学級経営が成り立たなくなっている状態。

⇒がっ‐きゅう【学級】

かっ‐きょ【割拠】

それぞれの地方を根拠としてたてこもること。「群雄―」

かつ‐ぎょ【活魚】クワツ‥

生きている魚。生魚。

かっ‐きょう【客郷】カクキヤウ

客となって来ている土地。旅行中の土地。

かっ‐きょう【活況】クワツキヤウ

勢いづいた様子。商業などの活気ある状況。「―を呈する」

かつ‐ぎょう【活業】クワツゲフ

生活していくための仕事。職業。

かつ‐ぎょう【渇仰】‥ギヤウ

⇒かつごう

がっ‐きょう【学教】ガクケウ

学問と教育。

がっ‐きょく【楽曲】ガク‥

音楽の曲。声楽曲・器楽曲・室内楽曲・管弦楽曲などの総称。

かっきり

区画がはっきりしているさま。また、時間・数量などに端数のないさま。きっかり。ちょうど。「―半分だ」「千円―」

⇒かっきり‐と

かっきり‐と

〔副〕

きっぱりと。たしかに。必ず。狂言、筑紫の奥「―身共はさやうに存ずるほどに」

⇒かっきり

かっ‐き・る【掻っ切る】

〔他五〕

カキキルの音便。

がっき‐ろん【楽毅論】ガク‥

楽毅の人物論。魏の夏侯玄著。王羲之の楷書の模本が著名。奈良時代に日本に伝わり、光明皇后の臨書が正倉院に残る。

⇒がっ‐き【楽毅】

かっ‐きん【角巾】カク‥

かどのある頭巾。昔、隠者の用いたもの。

かっ‐きん【恪勤】カク‥

つつしみつとめること。職務にはげむこと。精勤。かくごん。「精励―」

かっ‐きん【葛巾】

葛布くずふの頭巾。

かっ‐きん【鶴禁】カク‥

皇太子の御所。東宮御所。

かっ‐く【活句】クワツ‥

①活いきた言葉。禅で、悟りの境地のはたらきを如実に表す言葉。

②俳諧で、言外に余情のある句。

↔死句

かっ‐く【隔句】カク‥

隔句対の略。漢詩文で、第1句と第3句とのように、句を隔てて対句をなすこと。

かつ・ぐ【担ぐ】

〔他五〕

①肩にかけて担う。背おう。「米俵を―・ぐ」「みこしを―・ぐ」

②まつり上げる。名義上推し立てる。「学長に―・ぐ」

③身に引き受ける。

④欺く。だます。誹風柳多留5「―・がれはせぬと娘のねだる市」。「うまく―・がれた」

⑤(「御幣ごへいをかつぐ」から)縁起を気にする。「験げんを―・ぐ」

がっ‐く【学区】ガク‥

①児童・生徒が通学する公立小・中・高等学校の区域。小・中学校は市区町村教育委員会が、高等学校は都道府県教育委員会が設定する。通学区。通学区域。

②一般の地方自治体とは別格の自律性・独立性をもつ教育行財政の単位。アメリカのスクール‐ディストリクトはその典型。日本では1872年(明治5)の学制に定められた小学区に始まる。

⇒がっく‐せい【学区制】

⇒がっく‐とりしまり【学区取締】

がっ‐く【楽句】ガク‥

楽曲の小さな区分。小楽節に相当することもあるが、旋律の流れの自然なまとまりを指すことが多い。フレーズ。

かっ‐くい【蚊っ食い】‥クヒ

(カクイの音便)身体の、蚊にさされた痕。

かっ‐くう【滑空】クワツ‥

グライダーや着陸時の飛行機などが発動機を用いずに行う飛行。空中滑走。

⇒かっくう‐き【滑空機】

⇒かっくう‐ひ【滑空比】

がっ‐くう【月宮】グワツ‥

須弥山しゅみせんをめぐる月の中にあり、銀・宝石から成る月天子の宮殿。げっきゅう。月宮殿。月光殿。

⇒がっくう‐てんし【月宮天子】

かっくう‐き【滑空機】クワツ‥

グライダーのこと。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっくう‐てんし【月宮天子】グワツ‥

(→)月天子がってんしに同じ。

⇒がっ‐くう【月宮】

かっくう‐ひ【滑空比】クワツ‥

グライダーなどが滑空するとき、飛行した水平距離とその間の高度落ちとの比。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっく‐せい【学区制】ガク‥

①学区を設けて学校を設置し、その学区内の者を一定の学校に通学させる制度。

②学区を設け、これを学校の設置および教育行政の単位とする制度。

⇒がっ‐く【学区】

がっく‐とりしまり【学区取締】ガク‥

1872年(明治5)の学制で設けられた小学校の行政事務をつかさどる地方の役人。一中学区に数名ないし十数名がおかれ、区内の小学校を分担管理した。

⇒がっ‐く【学区】

がっくり

①張りつめた気持が急にゆるむさま。また、落胆するさま。「子に死なれて―する」

②急に折れ曲がったり傾いたりするさま。「―と膝を折る」

③息が絶えて首が急に前に傾くさま。

④物事が急激に衰退するさま。「客足が―落ちる」

⇒がっくり‐そっくり

がっくり‐そっくり

釣り合いのとれないさま。また、ゆがんでいるさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―と歪いがんだ荒神様ぢや」

⇒がっくり

かっ‐け【脚気】カク‥

ビタミンB1の欠乏症。末梢神経を冒して下肢の倦怠、知覚麻痺、右心肥大、浮腫を来し、甚しい場合は心不全により死亡する(衝心しょうしん)。白米を主食とする地方に多発した。江戸わずらい。乱脚の気。脚疾。脚病。乱脚病。あしのけ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「脚気、キヤクキ、カツケ、アシノケ」

⇒かっけ‐しょうしん【脚気衝心】

かっ‐けい【客卿】カク‥

他国からきて、卿相けいしょうの位にある者。

かっ‐けい【活計】クワツ‥

①生活の計。暮しむき。家計。なりわい。

②歓楽。奢侈しゃし。贅沢。太平記33「―を尽すに異国本朝の重宝を集め」

⇒かっけい‐かんらく【活計歓楽】

がっ‐けい【学兄】ガク‥

学問上の先輩。同じ学問をしている友人に対する敬称。男性同士が手紙文などに用いる語。

かっけい‐かんらく【活計歓楽】クワツ‥クワン‥

よろこび楽しむ生活を送ること。贅沢三昧。好色一代男7「吾妻請け出して、…山本近き一里に迎へて―の暮し」

⇒かっ‐けい【活計】

かつ‐げき【活劇】クワツ‥

①立回りの場面を主にして仕組んだ演劇や映画。

②比喩的に、激しい格闘。「―を演ずる」

かっけ‐しょうしん【脚気衝心】カク‥

脚気に伴う急性の心臓障害。呼吸促迫を起こし、多くは苦悶して死に至る。衝心。衝心脚気。田山花袋、隣室「私は此時不図恐ろしい―のことを思ひ出しました」

⇒かっ‐け【脚気】

かっ‐けつ【喀血】カク‥

肺・気管支粘膜などから出血した血液をせきとともに吐くこと。肺出血。泉鏡花、六之巻「多量の―に弱り果てゝ綿の如くになりたる身体を」→吐血とけつ

かつ‐げん【活現】クワツ‥

事実をいきいきと目に見えるようにあらわすこと。

かっ‐こ

(幼児語)駒下駄。「紅緒の―」

かっ‐こ【各戸】カク‥

おのおのの家。毎戸。軒別。

かっ‐こ【各個】カク‥

めいめい。おのおの。

⇒かっこ‐げきは【各個撃破】

かっ‐こ【括弧】クワツ‥

数式や文章の中で、ある部分をかこって、他との区別を明らかにするための記号。( )「 」『 』[ ]〔 〕〈 〉{ }など種々の形がある。「―でくくる」

⇒かっこ‐つき【括弧付き】

かっ‐こ【喝火】

〔仏〕(コは唐音。「喝」は唱える意)禅寺で夜半に寮を巡って火の警戒をすること。火の用心。

かっ‐こ【葛戸】

(山中に住み、葛くずで戸を造っているからいう)かりうど。猟夫。

かっ‐こ【確固・確乎】カク‥

たしかなさま。しっかりして動かぬさま。「―たる信念」「―とした論拠」

⇒かっこ‐ふばつ【確乎不抜・確固不抜】

⇒確固として抜くべからず

かっ‐こ【羯鼓】

(もと中国に羯けつより伝来したからという)

①雅楽の唐楽に用いる打楽器。木製の胴と2枚の革面を調紐で締めたものを台に据え、2本の桴ばちで打つ。鞨鼓。両杖鼓。

羯鼓

②能楽や歌舞伎舞踊などで用いる小道具。1を模したもので胸に着けて打ちながら舞う。

③能の舞事まいごと。喝食かっしきなどの役が2を打ちながら舞う。

④狂言の囃子事。2を打ちながら舞うが、能とは別曲。

⑤歌舞伎囃子。3を取り入れたもの。「娘道成寺」などの2を用いる所作事しょさごとや女形の立回りなどに用いる。

かっ‐こ【餲餬】

(形がスクモムシ(蝎かつ)に似るからいう)節会せちえ・大饗に用いた唐菓子。小麦粉をこね、油で揚げたもの。

かつ‐ご【活語】クワツ‥

①現在用いる語。生命ある語。↔死語。

②(→)活用語に同じ。

がっこ

(東北地方で)漬け物。

かっこ‐い・い

〔形〕

(「かっこ」は「恰好かっこう」の転)目立って、見た目がよい。

かっ‐こう【角行】カクカウ

⇒かくぎょう

かっ‐こう【恰好】‥カウ

(「格好」とも書く)

①適当なこと。似合わしいこと。ころあいであること。特に、価格が手頃なこと。「一人住いに―な家」「―の相手」

②その年頃であること。その年頃に見えること。「年―は五十位」「四十―の男」

③すがた。身なり。「―の良い男」「妙な―をする」

④物事の状態・様子。「私だけが取り残された―で教室にいた」

⑤整った形。まとまり。ていさい。「手ぶらでは―が悪い」

⇒恰好が付く

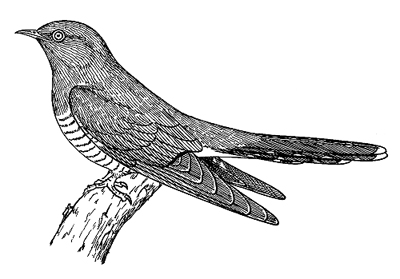

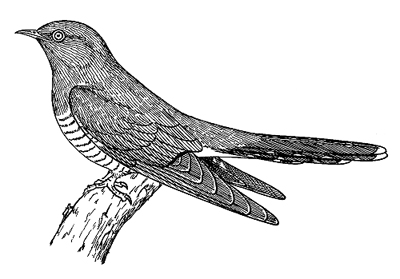

かっ‐こう【郭公】クワク‥

カッコウ目カッコウ科の鳥。ハトよりやや小形。ほぼ灰褐色で腹には白地にタカに似た細く密な横斑がある。鳴声は「かっこう」と響く。夏、日本に渡来し、モズ・ホオジロ・オオヨシキリ・オナガの巣中に托卵し、これらの鳥を仮親として哺育される。なお、カッコウ科(旧称ホトトギス科)は、世界に約130種。また、古来、和歌などで「ほととぎす」に「郭公」を当てた。閑古鳥かんこどり。呼子鳥よぶこどり。ふふどり。がっぽうどり。〈[季]夏〉

かっこう

②能楽や歌舞伎舞踊などで用いる小道具。1を模したもので胸に着けて打ちながら舞う。

③能の舞事まいごと。喝食かっしきなどの役が2を打ちながら舞う。

④狂言の囃子事。2を打ちながら舞うが、能とは別曲。

⑤歌舞伎囃子。3を取り入れたもの。「娘道成寺」などの2を用いる所作事しょさごとや女形の立回りなどに用いる。

かっ‐こ【餲餬】

(形がスクモムシ(蝎かつ)に似るからいう)節会せちえ・大饗に用いた唐菓子。小麦粉をこね、油で揚げたもの。

かつ‐ご【活語】クワツ‥

①現在用いる語。生命ある語。↔死語。

②(→)活用語に同じ。

がっこ

(東北地方で)漬け物。

かっこ‐い・い

〔形〕

(「かっこ」は「恰好かっこう」の転)目立って、見た目がよい。

かっ‐こう【角行】カクカウ

⇒かくぎょう

かっ‐こう【恰好】‥カウ

(「格好」とも書く)

①適当なこと。似合わしいこと。ころあいであること。特に、価格が手頃なこと。「一人住いに―な家」「―の相手」

②その年頃であること。その年頃に見えること。「年―は五十位」「四十―の男」

③すがた。身なり。「―の良い男」「妙な―をする」

④物事の状態・様子。「私だけが取り残された―で教室にいた」

⑤整った形。まとまり。ていさい。「手ぶらでは―が悪い」

⇒恰好が付く

かっ‐こう【郭公】クワク‥

カッコウ目カッコウ科の鳥。ハトよりやや小形。ほぼ灰褐色で腹には白地にタカに似た細く密な横斑がある。鳴声は「かっこう」と響く。夏、日本に渡来し、モズ・ホオジロ・オオヨシキリ・オナガの巣中に托卵し、これらの鳥を仮親として哺育される。なお、カッコウ科(旧称ホトトギス科)は、世界に約130種。また、古来、和歌などで「ほととぎす」に「郭公」を当てた。閑古鳥かんこどり。呼子鳥よぶこどり。ふふどり。がっぽうどり。〈[季]夏〉

かっこう

カッコウ

提供:OPO

カッコウ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かっ‐こう【滑降】クワツカウ

滑り降りること。主としてスキーやグライダーなどに使う語。「大―」

⇒かっこう‐きょうぎ【滑降競技】

かっ‐こう【葛洪】

東晋初期の道士。号は抱朴子。江蘇句容の人。仙術を好み、その修錬に努める。のち羅浮山に入り、煉丹れんたんや読書・著述にはげんだ。著「抱朴子」「神仙伝」。(283〜343頃)

かつ‐ごう【渇仰】‥ガウ

人の徳を仰ぎ慕うことを、のどの渇いた者が水を求めるのにたとえた語。かつぎょう。太平記12「―の首こうべを傾けずといふ人はなし」

かつ‐ごう【滑合】クワツガフ

軸と穴とが互いに滑動しうるはめあい。

がっ‐こう【月光】グワツクワウ

月光菩薩の略。

⇒がっこう‐でん【月光殿】

⇒がっこう‐ぼさつ【月光菩薩】

がっ‐こう【学校】ガクカウ

①一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒・学生に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。「学校」の語は「孟子」に由来。

②(→)一条校に同じ。

⇒がっこう‐い【学校医】

⇒がっこう‐えん【学校園】

⇒がっこう‐かいほう【学校開放】

⇒がっこう‐かくちょう【学校拡張】

⇒がっこう‐かんり‐きそく【学校管理規則】

⇒がっこう‐きゅうしょく【学校給食】

⇒がっこう‐きょういく‐ほう【学校教育法】

⇒がっこう‐ぎょうじ【学校行事】

⇒がっこう‐きょうれん【学校教練】

⇒がっこう‐きんし【学校近視】

⇒がっこう‐くみあい【学校組合】

⇒がっこうぐん‐せいど【学校群制度】

⇒がっこう‐しんぶん【学校新聞】

⇒がっこう‐せっち‐きじゅん【学校設置基準】

⇒がっこう‐たいけい【学校体系】

⇒がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】

⇒がっこう‐としょかん【学校図書館】

⇒がっこう‐はいぞくしょうこう【学校配属将校】

⇒がっこう‐ひょうか【学校評価】

⇒がっこう‐ひょうぎ‐いん【学校評議員】

⇒がっこう‐ぶんぽう【学校文法】

⇒がっこう‐ほうじん【学校法人】

⇒がっこう‐ほうそう【学校放送】

⇒がっこう‐ほけん【学校保健】

⇒がっこう‐ボランティア【学校ボランティア】

⇒がっこう‐れい【学校令】

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‥

任命または委嘱を受けて、学校の保健管理をつかさどる医師。他に学校歯科医がいる。校医。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン

自然研究・労作教育・情操教育などの目的で、学校内に設けた植物栽培の園・畑。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かいほう【学校開放】ガクカウ‥ハウ

学校がその正規の教育活動以外に、体育館などの施設・設備や機器・資料などを地域住民や一般社会人のために開放すること。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かくちょう【学校拡張】ガクカウクワクチヤウ

(school extension)学校の教育活動を学外に広げ、人々に教育を受ける機会を提供すること。公開講座・通信教育など。学校開放とは異なるが、混同されることもある。19世紀末に英米で始まる。

[reference]⇒がっ‐こう【学校】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かっ‐こう【滑降】クワツカウ

滑り降りること。主としてスキーやグライダーなどに使う語。「大―」

⇒かっこう‐きょうぎ【滑降競技】

かっ‐こう【葛洪】

東晋初期の道士。号は抱朴子。江蘇句容の人。仙術を好み、その修錬に努める。のち羅浮山に入り、煉丹れんたんや読書・著述にはげんだ。著「抱朴子」「神仙伝」。(283〜343頃)

かつ‐ごう【渇仰】‥ガウ

人の徳を仰ぎ慕うことを、のどの渇いた者が水を求めるのにたとえた語。かつぎょう。太平記12「―の首こうべを傾けずといふ人はなし」

かつ‐ごう【滑合】クワツガフ

軸と穴とが互いに滑動しうるはめあい。

がっ‐こう【月光】グワツクワウ

月光菩薩の略。

⇒がっこう‐でん【月光殿】

⇒がっこう‐ぼさつ【月光菩薩】

がっ‐こう【学校】ガクカウ

①一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒・学生に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。「学校」の語は「孟子」に由来。

②(→)一条校に同じ。

⇒がっこう‐い【学校医】

⇒がっこう‐えん【学校園】

⇒がっこう‐かいほう【学校開放】

⇒がっこう‐かくちょう【学校拡張】

⇒がっこう‐かんり‐きそく【学校管理規則】

⇒がっこう‐きゅうしょく【学校給食】

⇒がっこう‐きょういく‐ほう【学校教育法】

⇒がっこう‐ぎょうじ【学校行事】

⇒がっこう‐きょうれん【学校教練】

⇒がっこう‐きんし【学校近視】

⇒がっこう‐くみあい【学校組合】

⇒がっこうぐん‐せいど【学校群制度】

⇒がっこう‐しんぶん【学校新聞】

⇒がっこう‐せっち‐きじゅん【学校設置基準】

⇒がっこう‐たいけい【学校体系】

⇒がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】

⇒がっこう‐としょかん【学校図書館】

⇒がっこう‐はいぞくしょうこう【学校配属将校】

⇒がっこう‐ひょうか【学校評価】

⇒がっこう‐ひょうぎ‐いん【学校評議員】

⇒がっこう‐ぶんぽう【学校文法】

⇒がっこう‐ほうじん【学校法人】

⇒がっこう‐ほうそう【学校放送】

⇒がっこう‐ほけん【学校保健】

⇒がっこう‐ボランティア【学校ボランティア】

⇒がっこう‐れい【学校令】

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‥

任命または委嘱を受けて、学校の保健管理をつかさどる医師。他に学校歯科医がいる。校医。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン

自然研究・労作教育・情操教育などの目的で、学校内に設けた植物栽培の園・畑。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かいほう【学校開放】ガクカウ‥ハウ

学校がその正規の教育活動以外に、体育館などの施設・設備や機器・資料などを地域住民や一般社会人のために開放すること。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かくちょう【学校拡張】ガクカウクワクチヤウ

(school extension)学校の教育活動を学外に広げ、人々に教育を受ける機会を提供すること。公開講座・通信教育など。学校開放とは異なるが、混同されることもある。19世紀末に英米で始まる。

[reference]⇒がっ‐こう【学校】

⇒かつうら【勝浦】

かつ‐えき【滑液】クワツ‥

関節をつつむ滑液膜から分泌する無色または淡黄色の粘液。関節腔にあって関節の運動を滑らかにする。

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥

かつえて死ぬこと。うえじに。尾崎紅葉、おぼろ舟「お親父様とっさまも我等二人の―をよい気味とはお思召すまじ」

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル

〔自下一〕[文]かつ・う(下二)

(室町時代以後ヤ行下二段にも活用)

①うえる。空腹になる。史記抄「王者たるほどの者が―・ゑ死ぬるぞ」

②甚だしく欠乏を感じる。頻りに欲しがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「色けに―・ゑしこの島なれば」

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ

(カタウオの約)

①サバ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル。熱帯・温帯の海に広く分布、日本へは春来遊し、秋に南下する。重要な食用魚で、夏魚の代表。また、生節なまりぶし・鰹節を製造、内臓は塩辛(酒盗しゅとう)とする。〈[季]夏〉。万葉集9「水江の浦の島子が―釣り」

②鰹木の略。古事記下「―を上げて舎屋を作れる家」

③鰹節の略。醒睡笑「手に―を一ふしづつ持ちて呼べ」

⇒かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】

⇒かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】

⇒かつお‐つり【鰹釣り】

⇒かつお‐どり【鰹鳥】

⇒かつお‐なわ【鰹縄】

⇒かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】

⇒かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】

⇒かつお‐ぶし【鰹節】

⇒かつおぶし‐むし【鰹節虫】

⇒かつお‐ぶね【鰹船】

⇒かつお‐みそ【鰹味噌】

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥

鰹節を作る時のゆで汁もしくは蒸し汁を煮詰めたもの。調味料として用いる。→色利。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥

神社本殿などの棟木の上に横たえ並べた装飾の木。形は円柱状で鰹節に似る。勝男木。葛緒木。かつお。→千木ちぎ(図)。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥

カツオを釣ること。魚群にイワシの生き餌を撒き、竿で一本釣りにする。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥

①ペリカン目カツオドリ科の海鳥。腹は白く他は暗褐色。大きさはマガモぐらい。嘴くちばしは長大で円錐形。熱帯太平洋にすみ魚を食う。オサドリ。なお、カツオドリ科の海鳥は世界中に約10種。

かつおどり

⇒かつうら【勝浦】

かつ‐えき【滑液】クワツ‥

関節をつつむ滑液膜から分泌する無色または淡黄色の粘液。関節腔にあって関節の運動を滑らかにする。

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥

かつえて死ぬこと。うえじに。尾崎紅葉、おぼろ舟「お親父様とっさまも我等二人の―をよい気味とはお思召すまじ」

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル

〔自下一〕[文]かつ・う(下二)

(室町時代以後ヤ行下二段にも活用)

①うえる。空腹になる。史記抄「王者たるほどの者が―・ゑ死ぬるぞ」

②甚だしく欠乏を感じる。頻りに欲しがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「色けに―・ゑしこの島なれば」

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ

(カタウオの約)

①サバ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル。熱帯・温帯の海に広く分布、日本へは春来遊し、秋に南下する。重要な食用魚で、夏魚の代表。また、生節なまりぶし・鰹節を製造、内臓は塩辛(酒盗しゅとう)とする。〈[季]夏〉。万葉集9「水江の浦の島子が―釣り」

②鰹木の略。古事記下「―を上げて舎屋を作れる家」

③鰹節の略。醒睡笑「手に―を一ふしづつ持ちて呼べ」

⇒かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】

⇒かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】

⇒かつお‐つり【鰹釣り】

⇒かつお‐どり【鰹鳥】

⇒かつお‐なわ【鰹縄】

⇒かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】

⇒かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】

⇒かつお‐ぶし【鰹節】

⇒かつおぶし‐むし【鰹節虫】

⇒かつお‐ぶね【鰹船】

⇒かつお‐みそ【鰹味噌】

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥

鰹節を作る時のゆで汁もしくは蒸し汁を煮詰めたもの。調味料として用いる。→色利。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥

神社本殿などの棟木の上に横たえ並べた装飾の木。形は円柱状で鰹節に似る。勝男木。葛緒木。かつお。→千木ちぎ(図)。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥

カツオを釣ること。魚群にイワシの生き餌を撒き、竿で一本釣りにする。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥

①ペリカン目カツオドリ科の海鳥。腹は白く他は暗褐色。大きさはマガモぐらい。嘴くちばしは長大で円錐形。熱帯太平洋にすみ魚を食う。オサドリ。なお、カツオドリ科の海鳥は世界中に約10種。

かつおどり

カツオドリ

提供:OPO

カツオドリ

提供:OPO

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ

屋根葺きに用いる麻縄。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。1個の大きい青色の気胞体で水面に浮かび、下面に指形の栄養体、樹枝状の生殖体など各種のポリプが垂れ下がっている。長い触手に触れると刺胞に刺され、激痛を感ずる。広く暖海に産し、日本では初夏に風で海岸へ吹き寄せられる。電気水母でんきくらげ。〈[季]夏〉

かつおのえぼし

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ

屋根葺きに用いる麻縄。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。1個の大きい青色の気胞体で水面に浮かび、下面に指形の栄養体、樹枝状の生殖体など各種のポリプが垂れ下がっている。長い触手に触れると刺胞に刺され、激痛を感ずる。広く暖海に産し、日本では初夏に風で海岸へ吹き寄せられる。電気水母でんきくらげ。〈[季]夏〉

かつおのえぼし

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。群体は三角枝状の帆部を持った鍋蓋形で、下面にポリプ群や短い触手を垂らす。暖海に浮遊。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥

おろしたカツオの身をゆで、または蒸し、焙あぶって乾かし、黴付かびつけを施して日光で乾かしたもの。古く紀州に発した。削って出し汁に用いるほか、料理にかけたりする。かつぶし。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥

カツオブシムシ科の甲虫の総称。体は円形または筒形、体長1センチメートル以下。幼虫は短小な毛虫形。幼虫・成虫とも干魚・毛皮・繭など動物質を食害。

カツオブシムシ

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。群体は三角枝状の帆部を持った鍋蓋形で、下面にポリプ群や短い触手を垂らす。暖海に浮遊。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥

おろしたカツオの身をゆで、または蒸し、焙あぶって乾かし、黴付かびつけを施して日光で乾かしたもの。古く紀州に発した。削って出し汁に用いるほか、料理にかけたりする。かつぶし。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥

カツオブシムシ科の甲虫の総称。体は円形または筒形、体長1センチメートル以下。幼虫は短小な毛虫形。幼虫・成虫とも干魚・毛皮・繭など動物質を食害。

カツオブシムシ

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥

カツオを釣りに沖へ出る船。春から秋にかけて、沖縄南方から土佐沖・伊豆沖・金華山沖へと回遊するカツオを追い漁獲する。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥

カツオの身を入れてつくった味噌。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かっ‐か

①炭火などが盛んにおこるさま。「体じゅうが―する」

②怒りで興奮するさま。「そんなことで―とするな」→かっかっ

かっ‐か【各科】カククワ

それぞれの科。

かっ‐か【各課】カククワ

それぞれの課。

かっ‐か【画可】クワク‥

詔書の年号の左上に、裁可の証として天皇が可の字を書くこと。

かっ‐か【画花】クワククワ

陶磁器の装飾法の一つ。文様を素地きじに直接彫り付けること。また、その文様。→印花

かっ‐か【活火】クワツクワ

盛んにおこった火。

かっ‐か【核果】カククワ

梅・桃などのように、内果皮が硬化して核をなす果実。石果。

かっ‐か【閣下】カク‥

(「たかどのの下」の意)

①高貴な人の座近く。おそば。

②高位高官の人に対する敬称。旧勅任官・将官以上の人に用いた。

かつ‐が【活画】クワツグワ

(明治期の語)生き生きと描かれている絵。活画図かつがと。

がっ‐か【学科】ガククワ

①学問の科目。教育・研究の便宜上設けられた教育課程の単位。大学では学部を構成する単位。「工学部建築―」

②専門技術や資格を修得する分野で、実技に対して理論・法規などを学ぶ課程。「実技はよいが―が悪い」

③学校で教わる科目。教科や科目。学科目。

がっ‐か【学課】ガククワ

学業の課程。

がっ‐か【顎下】ガク‥

あごの下。

⇒がっか‐せん【顎下腺】

かっ‐かい【各界】カク‥

それぞれの職務・職業の社会。「―の名士」

かっ‐かい【角界】カク‥

⇒かくかい

かっ‐かい【客懐】カククワイ

旅先で故郷を思う情。

がっかい【月蓋】グワツ‥

インド毘舎離びしゃり城の富豪。国中悪疫流行の際、維摩の教えに従って弥陀三尊の像を鋳て祈念し、除疫の功をなしたという。月蓋王。月蓋長者。

がっ‐かい【学会】ガククワイ

学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体。

がっ‐かい【学海】ガク‥

①[揚子法言学行「百川海を学びて海に至る」]勉めてやまず遂に研究を成就すること。

②学問の広大なことを海にたとえた語。

がっ‐かい【学界】ガク‥

学者の社会。学問の世界。「―の権威」

がっ‐かい【学階】ガク‥

仏教の各宗派が、自宗僧侶にその学識によって与える位階。擬講・已講・得業とくごうの類。

がっ‐かい【楽界】ガク‥

音楽家たちの社会。楽壇。

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ

幕末・明治の政治家。名は義邦。通称、麟太郎。海舟は号。安房守であったので安房と称し、のちに安芳と改名。江戸生れ。旗本の子。海軍伝習のため長崎に派遣される。咸臨丸を指揮して渡米。帰国後、海軍操練所を設立、軍艦奉行となる。幕府側代表として江戸城明渡しの任を果たし、維新後、参議・海軍卿・枢密顧問官。伯爵。著「海軍歴史」「陸軍歴史」「開国起原」、自伝「氷川清話」など。(1823〜1899)

勝海舟

提供:毎日新聞社

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥

カツオを釣りに沖へ出る船。春から秋にかけて、沖縄南方から土佐沖・伊豆沖・金華山沖へと回遊するカツオを追い漁獲する。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥

カツオの身を入れてつくった味噌。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かっ‐か

①炭火などが盛んにおこるさま。「体じゅうが―する」

②怒りで興奮するさま。「そんなことで―とするな」→かっかっ

かっ‐か【各科】カククワ

それぞれの科。

かっ‐か【各課】カククワ

それぞれの課。

かっ‐か【画可】クワク‥

詔書の年号の左上に、裁可の証として天皇が可の字を書くこと。

かっ‐か【画花】クワククワ

陶磁器の装飾法の一つ。文様を素地きじに直接彫り付けること。また、その文様。→印花

かっ‐か【活火】クワツクワ

盛んにおこった火。

かっ‐か【核果】カククワ

梅・桃などのように、内果皮が硬化して核をなす果実。石果。

かっ‐か【閣下】カク‥

(「たかどのの下」の意)

①高貴な人の座近く。おそば。

②高位高官の人に対する敬称。旧勅任官・将官以上の人に用いた。

かつ‐が【活画】クワツグワ

(明治期の語)生き生きと描かれている絵。活画図かつがと。

がっ‐か【学科】ガククワ

①学問の科目。教育・研究の便宜上設けられた教育課程の単位。大学では学部を構成する単位。「工学部建築―」

②専門技術や資格を修得する分野で、実技に対して理論・法規などを学ぶ課程。「実技はよいが―が悪い」

③学校で教わる科目。教科や科目。学科目。

がっ‐か【学課】ガククワ

学業の課程。

がっ‐か【顎下】ガク‥

あごの下。

⇒がっか‐せん【顎下腺】

かっ‐かい【各界】カク‥

それぞれの職務・職業の社会。「―の名士」

かっ‐かい【角界】カク‥

⇒かくかい

かっ‐かい【客懐】カククワイ

旅先で故郷を思う情。

がっかい【月蓋】グワツ‥

インド毘舎離びしゃり城の富豪。国中悪疫流行の際、維摩の教えに従って弥陀三尊の像を鋳て祈念し、除疫の功をなしたという。月蓋王。月蓋長者。

がっ‐かい【学会】ガククワイ

学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体。

がっ‐かい【学海】ガク‥

①[揚子法言学行「百川海を学びて海に至る」]勉めてやまず遂に研究を成就すること。

②学問の広大なことを海にたとえた語。

がっ‐かい【学界】ガク‥

学者の社会。学問の世界。「―の権威」

がっ‐かい【学階】ガク‥

仏教の各宗派が、自宗僧侶にその学識によって与える位階。擬講・已講・得業とくごうの類。

がっ‐かい【楽界】ガク‥

音楽家たちの社会。楽壇。

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ

幕末・明治の政治家。名は義邦。通称、麟太郎。海舟は号。安房守であったので安房と称し、のちに安芳と改名。江戸生れ。旗本の子。海軍伝習のため長崎に派遣される。咸臨丸を指揮して渡米。帰国後、海軍操練所を設立、軍艦奉行となる。幕府側代表として江戸城明渡しの任を果たし、維新後、参議・海軍卿・枢密顧問官。伯爵。著「海軍歴史」「陸軍歴史」「開国起原」、自伝「氷川清話」など。(1823〜1899)

勝海舟

提供:毎日新聞社

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

かっ‐かく【赫赫】カク‥

①赤くかがやくさま。熱気を発するさま。「烈日―」

②あらわれて盛んなさま。功名などの人にすぐれているさま。「―たる戦果」

がっ‐かく【額角】ガク‥

エビやカニの頭胸甲の前端にある突起。形状が種ごとに一定で分類上の重要な指標。

かっ‐かざん【活火山】クワツクワ‥

現在活動中、および概ね過去1万年以内に噴火した火山。日本には100以上の活火山がある。十勝岳・有珠山・伊豆大島・浅間山・阿蘇山・桜島など。→死火山

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ

(→)動荷重に同じ。

がっか‐せん【顎下腺】ガク‥

下顎底の内側にあって唾液を分泌する腺。耳下腺・舌下腺と共に三大唾液腺の一つ。

⇒がっ‐か【顎下】

かっか‐そうよう【隔靴掻痒】カククワサウヤウ

[詩話総亀]靴の外部から足のかゆい所をかくように、はがゆく、もどかしいことをいう。靴を隔てて痒かゆきを掻く。

かっかち‐め・く

〔自四〕

あせる。大急ぎでする。誹風柳多留19「初がつを―・いて江戸へ出る」

かっ‐かっクワツクワツ

①勢いの盛んなさま。狂言、牛馬「又この牛にからすきと申す者をかけまして、大地を―とすかせまして」

②炭火などの盛んにおこるさま。狂言、栗焼「このやうに―とおこつた所は」

③光り輝くさま。狂言、長光「先づ、鎺元はばきもとより物打迄は、桜の花を重ねたやうに、―と致いて」

④逆上するさま。狂言、三人夫「このやうな事を承れば、心が―と致す」

かつ‐かつ

(女房詞)鰹かつお。

かつ‐かつ【戛戛】

①堅い物の触れる音。「馬蹄―」

②互いにうちあう音。

かつ‐かつ

〔副〕

時間・条件などをかろうじて満たすさま。どうにか。ぎりぎり。「―間に合う」

かつ‐がつ【且且】

〔副〕

(一説に、耐えるという意のカツを重ねたもの、本来「こらえこらえ」の意か)

①不満足ながら。ともかくも。辛うじて。やっと。万葉集4「玉主ぬしに珠は授けて―も枕と吾はいざ二人ねむ」。新古今和歌集夏「岩井くむあたりのをざさ玉こえて―結ぶ秋の夕露」。「―生活している」

②とりあえず。さしあたって。蜻蛉日記中「―参りてとどめ聞えよ」

③早くも。今からもう。千載和歌集恋「万代を契りそめつるしるしには―今日の暮ぞ久しき」

④それに加えてまた。あわせて。源氏物語若菜下「残りの命うしろめたくて、―物ゆかしがりて、慕ひ参り給ふなりけり」

⑤端から。片端からぼつぼつと。更級日記「夜ひと夜、舟にて―物など渡す」

がっ‐かつ【学活】ガククワツ

学級活動の略。小・中学校における教育課程の一つ。学級を単位として、学校生活の充実や健全な生活態度の育成に資する活動を行う。→ホームルーム

がつ‐がつ

①はなはだしく食物などをほしがるさま。また、むさぼり食うさま。「空腹で―している」

②貪欲に物事を行うさま。むやみに欲ばるさま。「―勉強する」「お金に―する」

がっかり

①落胆するさま。げっそり。「負けて―する」

②疲れて気が抜けるさま。

がっかろく【楽家録】ガク‥

楽書。50巻。安倍季尚著。1690年(元禄3)成る。雅楽に関する諸説を古書から引用集成したもの。

かつかわ【勝川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

⇒かつかわ‐は【勝川派】

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ

江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。号は旭朗井きょくろうせい。勝川春水の高弟。肉筆画・版画共に巧妙。鳥居流の典型を破って歌舞伎役者の似顔絵に写実的な新風を開いた。武者絵・相撲絵・美人画も多い。(1726〜1792)

⇒かつかわ【勝川】

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥

浮世絵の一派。勝川春章を祖とする。春好・春英・春潮・春朗(葛飾北斎)らが知名。

⇒かつかわ【勝川】

かっ‐かん【客観】カククワン

⇒きゃっかん

かっ‐かん【渇感】

渇かつをおぼえる感覚。

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥

(→)刮目かつもくに同じ。

かつ‐がん【活眼】クワツ‥

事物の道理をよく見通す眼識。物事を見抜く能力。「―を開く」

がっ‐かん【学官】ガククワン

学事に携わる官吏。

がっ‐かん【学監】ガク‥

学長・校長を補佐し、学務をつかさどる役。

がっ‐かん【学館】ガククワン

学問をするために設けられた建物。学校。

⇒がっかん‐いん【学館院】

がっ‐かん【楽官】ガククワン

音楽の事をつかさどる官吏。伶官。

がっかん‐いん【学館院】ガククワンヰン

平安時代の大学別曹の一つ。9世紀前半に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子と弟の氏公が同族学生のため京都右京二条西大宮辺に創設。

⇒がっ‐かん【学館】

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥

(「褐」は目のあらい粗末な衣服。「寛博」はひろくゆるやかな意)あらい布で作っただぶだぶの服。賤者の服。転じて、賤者。無頼漢。

かっき

弓から矢が放たれる時の音の形容。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「きりきりきりと引き絞り、暫し固めて―と放し」

かっ‐き【下器】

(下坏の意)古く節会せちえなどに、群臣に賜った下物おろしものを入れる器。瓜舟形で索餅さくべいなどを入れる。げき。

かっ‐き【火気】クワ‥

(カキの促音化)ひのけ。

かっ‐き【画期・劃期】クワク‥

ある時期が終わり、次の時期が始まる。また、その区切り。

⇒かっき‐てき【画期的・劃期的】

かっ‐き【客気】カク‥

ものにはやる勇気。血気。きゃっき。

かっ‐き【活気】クワツ‥

活動のもとになる精気。いきいきした元気。「―を帯びる」「―を失う」「―のある街」

⇒かっき‐づ・く【活気付く】

かつぎ【担ぎ】

①かつぐこと。かつぐ人。

②商品の荷をかついで、市中を売り歩く人。

⇒かつぎ‐あきない【担ぎ商い】

⇒かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

⇒かつぎ‐や【担ぎ屋】

かつぎ【潜】

(カヅキの訛)海人あまの異称。

かつぎ【被衣】

(カヅキの転)(→)「きぬかずき」1に同じ。〈日葡辞書〉

かづき【香月】

姓氏の一つ。

⇒かづき‐やすお【香月泰男】

がっ‐き【月忌】グワツ‥

死んだ人の命日に当たる毎月の日。また、その日に行う仏事。

がっ‐き【学期】ガク‥

1学年を区分した一定の期間。小・中・高校では3学期制、大学では2学期制が一般的だが、近年小・中・高校でも2学期制が増えている。「新―」

がっ‐き【楽器】ガク‥

音楽を演奏するために用いる道具の総称。通常は他の目的に使われるものでも、音楽の演奏に用いられれば楽器と呼ぶ。それぞれの地域でさまざまに分類してきた。C.ザックスらは、音が発音される原理に着目して、大きく「体鳴楽器」・「膜鳴楽器」・「弦鳴楽器」・「気鳴楽器」・「電鳴楽器」に5分類。一般には「打楽器」・「弦楽器」・「管楽器」などに分けることが多い。また、日本の伝統音楽では、鳴物なりものと称し、打物・弾物・吹物に分けることもあった。日本霊異記上「和泉の国の海中に―の音声有り」

楽器の種類(表)

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

かっ‐かく【赫赫】カク‥

①赤くかがやくさま。熱気を発するさま。「烈日―」

②あらわれて盛んなさま。功名などの人にすぐれているさま。「―たる戦果」

がっ‐かく【額角】ガク‥

エビやカニの頭胸甲の前端にある突起。形状が種ごとに一定で分類上の重要な指標。

かっ‐かざん【活火山】クワツクワ‥

現在活動中、および概ね過去1万年以内に噴火した火山。日本には100以上の活火山がある。十勝岳・有珠山・伊豆大島・浅間山・阿蘇山・桜島など。→死火山

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ

(→)動荷重に同じ。

がっか‐せん【顎下腺】ガク‥

下顎底の内側にあって唾液を分泌する腺。耳下腺・舌下腺と共に三大唾液腺の一つ。

⇒がっ‐か【顎下】

かっか‐そうよう【隔靴掻痒】カククワサウヤウ

[詩話総亀]靴の外部から足のかゆい所をかくように、はがゆく、もどかしいことをいう。靴を隔てて痒かゆきを掻く。

かっかち‐め・く

〔自四〕

あせる。大急ぎでする。誹風柳多留19「初がつを―・いて江戸へ出る」

かっ‐かっクワツクワツ

①勢いの盛んなさま。狂言、牛馬「又この牛にからすきと申す者をかけまして、大地を―とすかせまして」

②炭火などの盛んにおこるさま。狂言、栗焼「このやうに―とおこつた所は」

③光り輝くさま。狂言、長光「先づ、鎺元はばきもとより物打迄は、桜の花を重ねたやうに、―と致いて」

④逆上するさま。狂言、三人夫「このやうな事を承れば、心が―と致す」

かつ‐かつ

(女房詞)鰹かつお。

かつ‐かつ【戛戛】

①堅い物の触れる音。「馬蹄―」

②互いにうちあう音。

かつ‐かつ

〔副〕

時間・条件などをかろうじて満たすさま。どうにか。ぎりぎり。「―間に合う」

かつ‐がつ【且且】

〔副〕

(一説に、耐えるという意のカツを重ねたもの、本来「こらえこらえ」の意か)

①不満足ながら。ともかくも。辛うじて。やっと。万葉集4「玉主ぬしに珠は授けて―も枕と吾はいざ二人ねむ」。新古今和歌集夏「岩井くむあたりのをざさ玉こえて―結ぶ秋の夕露」。「―生活している」

②とりあえず。さしあたって。蜻蛉日記中「―参りてとどめ聞えよ」

③早くも。今からもう。千載和歌集恋「万代を契りそめつるしるしには―今日の暮ぞ久しき」

④それに加えてまた。あわせて。源氏物語若菜下「残りの命うしろめたくて、―物ゆかしがりて、慕ひ参り給ふなりけり」

⑤端から。片端からぼつぼつと。更級日記「夜ひと夜、舟にて―物など渡す」

がっ‐かつ【学活】ガククワツ

学級活動の略。小・中学校における教育課程の一つ。学級を単位として、学校生活の充実や健全な生活態度の育成に資する活動を行う。→ホームルーム

がつ‐がつ

①はなはだしく食物などをほしがるさま。また、むさぼり食うさま。「空腹で―している」

②貪欲に物事を行うさま。むやみに欲ばるさま。「―勉強する」「お金に―する」

がっかり

①落胆するさま。げっそり。「負けて―する」

②疲れて気が抜けるさま。

がっかろく【楽家録】ガク‥

楽書。50巻。安倍季尚著。1690年(元禄3)成る。雅楽に関する諸説を古書から引用集成したもの。

かつかわ【勝川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

⇒かつかわ‐は【勝川派】

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ

江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。号は旭朗井きょくろうせい。勝川春水の高弟。肉筆画・版画共に巧妙。鳥居流の典型を破って歌舞伎役者の似顔絵に写実的な新風を開いた。武者絵・相撲絵・美人画も多い。(1726〜1792)

⇒かつかわ【勝川】

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥

浮世絵の一派。勝川春章を祖とする。春好・春英・春潮・春朗(葛飾北斎)らが知名。

⇒かつかわ【勝川】

かっ‐かん【客観】カククワン

⇒きゃっかん

かっ‐かん【渇感】

渇かつをおぼえる感覚。

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥

(→)刮目かつもくに同じ。

かつ‐がん【活眼】クワツ‥

事物の道理をよく見通す眼識。物事を見抜く能力。「―を開く」

がっ‐かん【学官】ガククワン

学事に携わる官吏。

がっ‐かん【学監】ガク‥

学長・校長を補佐し、学務をつかさどる役。

がっ‐かん【学館】ガククワン

学問をするために設けられた建物。学校。

⇒がっかん‐いん【学館院】

がっ‐かん【楽官】ガククワン

音楽の事をつかさどる官吏。伶官。

がっかん‐いん【学館院】ガククワンヰン

平安時代の大学別曹の一つ。9世紀前半に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子と弟の氏公が同族学生のため京都右京二条西大宮辺に創設。

⇒がっ‐かん【学館】

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥

(「褐」は目のあらい粗末な衣服。「寛博」はひろくゆるやかな意)あらい布で作っただぶだぶの服。賤者の服。転じて、賤者。無頼漢。

かっき

弓から矢が放たれる時の音の形容。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「きりきりきりと引き絞り、暫し固めて―と放し」

かっ‐き【下器】

(下坏の意)古く節会せちえなどに、群臣に賜った下物おろしものを入れる器。瓜舟形で索餅さくべいなどを入れる。げき。

かっ‐き【火気】クワ‥

(カキの促音化)ひのけ。

かっ‐き【画期・劃期】クワク‥

ある時期が終わり、次の時期が始まる。また、その区切り。

⇒かっき‐てき【画期的・劃期的】

かっ‐き【客気】カク‥

ものにはやる勇気。血気。きゃっき。

かっ‐き【活気】クワツ‥

活動のもとになる精気。いきいきした元気。「―を帯びる」「―を失う」「―のある街」

⇒かっき‐づ・く【活気付く】

かつぎ【担ぎ】

①かつぐこと。かつぐ人。

②商品の荷をかついで、市中を売り歩く人。

⇒かつぎ‐あきない【担ぎ商い】

⇒かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

⇒かつぎ‐や【担ぎ屋】

かつぎ【潜】

(カヅキの訛)海人あまの異称。

かつぎ【被衣】

(カヅキの転)(→)「きぬかずき」1に同じ。〈日葡辞書〉

かづき【香月】

姓氏の一つ。

⇒かづき‐やすお【香月泰男】

がっ‐き【月忌】グワツ‥

死んだ人の命日に当たる毎月の日。また、その日に行う仏事。

がっ‐き【学期】ガク‥

1学年を区分した一定の期間。小・中・高校では3学期制、大学では2学期制が一般的だが、近年小・中・高校でも2学期制が増えている。「新―」

がっ‐き【楽器】ガク‥

音楽を演奏するために用いる道具の総称。通常は他の目的に使われるものでも、音楽の演奏に用いられれば楽器と呼ぶ。それぞれの地域でさまざまに分類してきた。C.ザックスらは、音が発音される原理に着目して、大きく「体鳴楽器」・「膜鳴楽器」・「弦鳴楽器」・「気鳴楽器」・「電鳴楽器」に5分類。一般には「打楽器」・「弦楽器」・「管楽器」などに分けることが多い。また、日本の伝統音楽では、鳴物なりものと称し、打物・弾物・吹物に分けることもあった。日本霊異記上「和泉の国の海中に―の音声有り」

楽器の種類(表)

がっ‐き【楽毅】ガク‥

中国、戦国時代の武将。魏の人。燕の昭王の将軍となり、斉を破り昌国君に封ぜらる。昭王が没し恵王が立つと趙に逃れて、重用された。

⇒がっき‐ろん【楽毅論】

かつぎ‐あきない【担ぎ商い】‥アキナヒ

商品の荷を担いで売り歩くこと。

⇒かつぎ【担ぎ】

かつぎ‐あ・げる【担ぎ上げる】

〔他下一〕

①肩や背にかけて、荷物を高い所に運ぶ。「屋上まで―・げる」

②(→)「担ぐ」2に同じ。「代表者に―・げる」

かつぎ‐こ・む【担ぎ込む】

〔他五〕

(病人・けが人などを)かついで運び入れる。

かつぎ‐だ・す【担ぎ出す】

〔他五〕

①肩や背にかけて物を外へ運ぶ。「たんすを―・す」

②上に立つ人として、表面に推し出す。「選挙に―・す」

かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

やると見せかけて実は何もやらないという風に一座の人々をだまして落おちとする茶番。

⇒かつぎ【担ぎ】

かっき‐づ・く【活気付く】クワツ‥

〔自五〕

活気が出てくる。いきおいづく。「ファイン‐プレーでチームが―・く」

⇒かっ‐き【活気】

かっき‐てき【画期的・劃期的】クワク‥

今までになかったことをして、新しい時代を開くさま。画時代的。エポック‐メーキング。「―な発見」

⇒かっ‐き【画期・劃期】

がっき‐め【餓鬼奴】

(ガキメの転)相手をののしる語。醒睡笑「―覚えたるぞといふまま」

かつぎ‐や【担ぎ屋】

①縁起を担ぐ人。縁起などを非常に気にする人。

②人をだましておもしろがる者。

③野菜・米・魚などを生産地から担いで来て売る人。特に、第二次大戦中や戦後、闇やみ物資を運んできて売った人。

⇒かつぎ【担ぎ】

かづき‐やすお【香月泰男】‥ヲ

洋画家。山口県生れ。東京美術学校卒。シベリア抑留の体験をもとに、「埋葬」に始まる連作を長期にわたり制作。(1911〜1974)

香月泰男

撮影:林 忠彦

がっ‐き【楽毅】ガク‥

中国、戦国時代の武将。魏の人。燕の昭王の将軍となり、斉を破り昌国君に封ぜらる。昭王が没し恵王が立つと趙に逃れて、重用された。

⇒がっき‐ろん【楽毅論】

かつぎ‐あきない【担ぎ商い】‥アキナヒ

商品の荷を担いで売り歩くこと。

⇒かつぎ【担ぎ】

かつぎ‐あ・げる【担ぎ上げる】

〔他下一〕

①肩や背にかけて、荷物を高い所に運ぶ。「屋上まで―・げる」

②(→)「担ぐ」2に同じ。「代表者に―・げる」

かつぎ‐こ・む【担ぎ込む】

〔他五〕

(病人・けが人などを)かついで運び入れる。

かつぎ‐だ・す【担ぎ出す】

〔他五〕

①肩や背にかけて物を外へ運ぶ。「たんすを―・す」

②上に立つ人として、表面に推し出す。「選挙に―・す」

かつぎ‐ちゃばん【担ぎ茶番】

やると見せかけて実は何もやらないという風に一座の人々をだまして落おちとする茶番。

⇒かつぎ【担ぎ】

かっき‐づ・く【活気付く】クワツ‥

〔自五〕

活気が出てくる。いきおいづく。「ファイン‐プレーでチームが―・く」

⇒かっ‐き【活気】

かっき‐てき【画期的・劃期的】クワク‥

今までになかったことをして、新しい時代を開くさま。画時代的。エポック‐メーキング。「―な発見」

⇒かっ‐き【画期・劃期】

がっき‐め【餓鬼奴】

(ガキメの転)相手をののしる語。醒睡笑「―覚えたるぞといふまま」

かつぎ‐や【担ぎ屋】

①縁起を担ぐ人。縁起などを非常に気にする人。

②人をだましておもしろがる者。

③野菜・米・魚などを生産地から担いで来て売る人。特に、第二次大戦中や戦後、闇やみ物資を運んできて売った人。

⇒かつぎ【担ぎ】

かづき‐やすお【香月泰男】‥ヲ

洋画家。山口県生れ。東京美術学校卒。シベリア抑留の体験をもとに、「埋葬」に始まる連作を長期にわたり制作。(1911〜1974)

香月泰男

撮影:林 忠彦

⇒かづき【香月】

かっ‐きゅう【割球】‥キウ

受精卵が卵割を開始して後、まだ形態上は未分化の状態にある細胞。胞胚期までをいう。卵割球。分割球。

がっ‐きゅう【学究】ガクキウ

もっぱら学問を研究すること。また、その人。学問にうちこむ人。「―肌」

⇒がっきゅう‐てき【学究的】

がっ‐きゅう【学級】ガクキフ

一人または複数の教員の指導のもとに、同じ教室で同時に学習する児童・生徒の集団。社会教育でも家庭教育学級・婦人学級などと称する学習集団がある。級。組。クラス。

⇒がっきゅう‐いいん【学級委員】

⇒がっきゅう‐けいえい【学級経営】

⇒がっきゅう‐たんにん【学級担任】

⇒がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】

⇒がっきゅう‐へんせい【学級編成】

⇒がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】

がっ‐きゅう【学宮】ガク‥

学芸を教える所。学校。

がっ‐きゅう【学窮】ガク‥

①学問に身を委ねて、世に用いられない学者。

②学問にくるしめられる者の意で、学者が自分をへりくだっていう語。

がっ‐きゅう【楽弓】ガク‥

(→)ミュージカル‐ボーに同じ。

がっきゅう‐いいん【学級委員】ガクキフヰヰン

学級活動の運営や学級のとりまとめを務める児童・生徒。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐けいえい【学級経営】ガクキフ‥

学級の教育活動を有効適切に行うように学級内の諸事を運営すること。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐たんにん【学級担任】ガクキフ‥

学級を担任する教員。学級受持教員。クラス担任。↔教科担任。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐てき【学究的】ガクキウ‥

学問や研究に専念しているさま。

⇒がっ‐きゅう【学究】

がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】ガクキフ‥

その学級の児童・生徒が自由に読めるように本を集めて教室に置いたもの。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐へんせい【学級編成】ガクキフ‥

学校の児童・生徒を学級に編成すること。編成の基準には学年・性別・人数・学業成績などがある。学級編制。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】ガクキフ‥クワイ

児童・生徒の勝手な言動や教師への反抗などが著しいために、授業や学級経営が成り立たなくなっている状態。

⇒がっ‐きゅう【学級】

かっ‐きょ【割拠】

それぞれの地方を根拠としてたてこもること。「群雄―」

かつ‐ぎょ【活魚】クワツ‥

生きている魚。生魚。

かっ‐きょう【客郷】カクキヤウ

客となって来ている土地。旅行中の土地。

かっ‐きょう【活況】クワツキヤウ

勢いづいた様子。商業などの活気ある状況。「―を呈する」

かつ‐ぎょう【活業】クワツゲフ

生活していくための仕事。職業。

かつ‐ぎょう【渇仰】‥ギヤウ

⇒かつごう

がっ‐きょう【学教】ガクケウ

学問と教育。

がっ‐きょく【楽曲】ガク‥

音楽の曲。声楽曲・器楽曲・室内楽曲・管弦楽曲などの総称。

かっきり

区画がはっきりしているさま。また、時間・数量などに端数のないさま。きっかり。ちょうど。「―半分だ」「千円―」

⇒かっきり‐と

かっきり‐と

〔副〕

きっぱりと。たしかに。必ず。狂言、筑紫の奥「―身共はさやうに存ずるほどに」

⇒かっきり

かっ‐き・る【掻っ切る】

〔他五〕

カキキルの音便。

がっき‐ろん【楽毅論】ガク‥

楽毅の人物論。魏の夏侯玄著。王羲之の楷書の模本が著名。奈良時代に日本に伝わり、光明皇后の臨書が正倉院に残る。

⇒がっ‐き【楽毅】

かっ‐きん【角巾】カク‥

かどのある頭巾。昔、隠者の用いたもの。

かっ‐きん【恪勤】カク‥

つつしみつとめること。職務にはげむこと。精勤。かくごん。「精励―」

かっ‐きん【葛巾】

葛布くずふの頭巾。

かっ‐きん【鶴禁】カク‥

皇太子の御所。東宮御所。

かっ‐く【活句】クワツ‥

①活いきた言葉。禅で、悟りの境地のはたらきを如実に表す言葉。

②俳諧で、言外に余情のある句。

↔死句

かっ‐く【隔句】カク‥

隔句対の略。漢詩文で、第1句と第3句とのように、句を隔てて対句をなすこと。

かつ・ぐ【担ぐ】

〔他五〕

①肩にかけて担う。背おう。「米俵を―・ぐ」「みこしを―・ぐ」

②まつり上げる。名義上推し立てる。「学長に―・ぐ」

③身に引き受ける。

④欺く。だます。誹風柳多留5「―・がれはせぬと娘のねだる市」。「うまく―・がれた」

⑤(「御幣ごへいをかつぐ」から)縁起を気にする。「験げんを―・ぐ」

がっ‐く【学区】ガク‥

①児童・生徒が通学する公立小・中・高等学校の区域。小・中学校は市区町村教育委員会が、高等学校は都道府県教育委員会が設定する。通学区。通学区域。

②一般の地方自治体とは別格の自律性・独立性をもつ教育行財政の単位。アメリカのスクール‐ディストリクトはその典型。日本では1872年(明治5)の学制に定められた小学区に始まる。

⇒がっく‐せい【学区制】

⇒がっく‐とりしまり【学区取締】

がっ‐く【楽句】ガク‥

楽曲の小さな区分。小楽節に相当することもあるが、旋律の流れの自然なまとまりを指すことが多い。フレーズ。

かっ‐くい【蚊っ食い】‥クヒ

(カクイの音便)身体の、蚊にさされた痕。

かっ‐くう【滑空】クワツ‥

グライダーや着陸時の飛行機などが発動機を用いずに行う飛行。空中滑走。

⇒かっくう‐き【滑空機】

⇒かっくう‐ひ【滑空比】

がっ‐くう【月宮】グワツ‥

須弥山しゅみせんをめぐる月の中にあり、銀・宝石から成る月天子の宮殿。げっきゅう。月宮殿。月光殿。

⇒がっくう‐てんし【月宮天子】

かっくう‐き【滑空機】クワツ‥

グライダーのこと。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっくう‐てんし【月宮天子】グワツ‥

(→)月天子がってんしに同じ。

⇒がっ‐くう【月宮】

かっくう‐ひ【滑空比】クワツ‥

グライダーなどが滑空するとき、飛行した水平距離とその間の高度落ちとの比。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっく‐せい【学区制】ガク‥

①学区を設けて学校を設置し、その学区内の者を一定の学校に通学させる制度。

②学区を設け、これを学校の設置および教育行政の単位とする制度。

⇒がっ‐く【学区】

がっく‐とりしまり【学区取締】ガク‥

1872年(明治5)の学制で設けられた小学校の行政事務をつかさどる地方の役人。一中学区に数名ないし十数名がおかれ、区内の小学校を分担管理した。

⇒がっ‐く【学区】

がっくり

①張りつめた気持が急にゆるむさま。また、落胆するさま。「子に死なれて―する」

②急に折れ曲がったり傾いたりするさま。「―と膝を折る」

③息が絶えて首が急に前に傾くさま。

④物事が急激に衰退するさま。「客足が―落ちる」

⇒がっくり‐そっくり

がっくり‐そっくり

釣り合いのとれないさま。また、ゆがんでいるさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―と歪いがんだ荒神様ぢや」

⇒がっくり

かっ‐け【脚気】カク‥

ビタミンB1の欠乏症。末梢神経を冒して下肢の倦怠、知覚麻痺、右心肥大、浮腫を来し、甚しい場合は心不全により死亡する(衝心しょうしん)。白米を主食とする地方に多発した。江戸わずらい。乱脚の気。脚疾。脚病。乱脚病。あしのけ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「脚気、キヤクキ、カツケ、アシノケ」

⇒かっけ‐しょうしん【脚気衝心】

かっ‐けい【客卿】カク‥

他国からきて、卿相けいしょうの位にある者。

かっ‐けい【活計】クワツ‥

①生活の計。暮しむき。家計。なりわい。

②歓楽。奢侈しゃし。贅沢。太平記33「―を尽すに異国本朝の重宝を集め」

⇒かっけい‐かんらく【活計歓楽】

がっ‐けい【学兄】ガク‥

学問上の先輩。同じ学問をしている友人に対する敬称。男性同士が手紙文などに用いる語。

かっけい‐かんらく【活計歓楽】クワツ‥クワン‥

よろこび楽しむ生活を送ること。贅沢三昧。好色一代男7「吾妻請け出して、…山本近き一里に迎へて―の暮し」

⇒かっ‐けい【活計】

かつ‐げき【活劇】クワツ‥

①立回りの場面を主にして仕組んだ演劇や映画。

②比喩的に、激しい格闘。「―を演ずる」

かっけ‐しょうしん【脚気衝心】カク‥

脚気に伴う急性の心臓障害。呼吸促迫を起こし、多くは苦悶して死に至る。衝心。衝心脚気。田山花袋、隣室「私は此時不図恐ろしい―のことを思ひ出しました」

⇒かっ‐け【脚気】

かっ‐けつ【喀血】カク‥

肺・気管支粘膜などから出血した血液をせきとともに吐くこと。肺出血。泉鏡花、六之巻「多量の―に弱り果てゝ綿の如くになりたる身体を」→吐血とけつ

かつ‐げん【活現】クワツ‥

事実をいきいきと目に見えるようにあらわすこと。

かっ‐こ

(幼児語)駒下駄。「紅緒の―」

かっ‐こ【各戸】カク‥

おのおのの家。毎戸。軒別。

かっ‐こ【各個】カク‥

めいめい。おのおの。

⇒かっこ‐げきは【各個撃破】

かっ‐こ【括弧】クワツ‥

数式や文章の中で、ある部分をかこって、他との区別を明らかにするための記号。( )「 」『 』[ ]〔 〕〈 〉{ }など種々の形がある。「―でくくる」

⇒かっこ‐つき【括弧付き】

かっ‐こ【喝火】

〔仏〕(コは唐音。「喝」は唱える意)禅寺で夜半に寮を巡って火の警戒をすること。火の用心。

かっ‐こ【葛戸】

(山中に住み、葛くずで戸を造っているからいう)かりうど。猟夫。

かっ‐こ【確固・確乎】カク‥

たしかなさま。しっかりして動かぬさま。「―たる信念」「―とした論拠」

⇒かっこ‐ふばつ【確乎不抜・確固不抜】

⇒確固として抜くべからず

かっ‐こ【羯鼓】

(もと中国に羯けつより伝来したからという)

①雅楽の唐楽に用いる打楽器。木製の胴と2枚の革面を調紐で締めたものを台に据え、2本の桴ばちで打つ。鞨鼓。両杖鼓。

羯鼓

⇒かづき【香月】

かっ‐きゅう【割球】‥キウ

受精卵が卵割を開始して後、まだ形態上は未分化の状態にある細胞。胞胚期までをいう。卵割球。分割球。

がっ‐きゅう【学究】ガクキウ

もっぱら学問を研究すること。また、その人。学問にうちこむ人。「―肌」

⇒がっきゅう‐てき【学究的】

がっ‐きゅう【学級】ガクキフ

一人または複数の教員の指導のもとに、同じ教室で同時に学習する児童・生徒の集団。社会教育でも家庭教育学級・婦人学級などと称する学習集団がある。級。組。クラス。

⇒がっきゅう‐いいん【学級委員】

⇒がっきゅう‐けいえい【学級経営】

⇒がっきゅう‐たんにん【学級担任】

⇒がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】

⇒がっきゅう‐へんせい【学級編成】

⇒がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】

がっ‐きゅう【学宮】ガク‥

学芸を教える所。学校。

がっ‐きゅう【学窮】ガク‥

①学問に身を委ねて、世に用いられない学者。

②学問にくるしめられる者の意で、学者が自分をへりくだっていう語。

がっ‐きゅう【楽弓】ガク‥

(→)ミュージカル‐ボーに同じ。

がっきゅう‐いいん【学級委員】ガクキフヰヰン

学級活動の運営や学級のとりまとめを務める児童・生徒。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐けいえい【学級経営】ガクキフ‥

学級の教育活動を有効適切に行うように学級内の諸事を運営すること。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐たんにん【学級担任】ガクキフ‥

学級を担任する教員。学級受持教員。クラス担任。↔教科担任。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐てき【学究的】ガクキウ‥

学問や研究に専念しているさま。

⇒がっ‐きゅう【学究】

がっきゅう‐ぶんこ【学級文庫】ガクキフ‥

その学級の児童・生徒が自由に読めるように本を集めて教室に置いたもの。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐へんせい【学級編成】ガクキフ‥

学校の児童・生徒を学級に編成すること。編成の基準には学年・性別・人数・学業成績などがある。学級編制。

⇒がっ‐きゅう【学級】

がっきゅう‐ほうかい【学級崩壊】ガクキフ‥クワイ

児童・生徒の勝手な言動や教師への反抗などが著しいために、授業や学級経営が成り立たなくなっている状態。

⇒がっ‐きゅう【学級】

かっ‐きょ【割拠】

それぞれの地方を根拠としてたてこもること。「群雄―」

かつ‐ぎょ【活魚】クワツ‥

生きている魚。生魚。

かっ‐きょう【客郷】カクキヤウ

客となって来ている土地。旅行中の土地。

かっ‐きょう【活況】クワツキヤウ

勢いづいた様子。商業などの活気ある状況。「―を呈する」

かつ‐ぎょう【活業】クワツゲフ

生活していくための仕事。職業。

かつ‐ぎょう【渇仰】‥ギヤウ

⇒かつごう

がっ‐きょう【学教】ガクケウ

学問と教育。

がっ‐きょく【楽曲】ガク‥

音楽の曲。声楽曲・器楽曲・室内楽曲・管弦楽曲などの総称。

かっきり

区画がはっきりしているさま。また、時間・数量などに端数のないさま。きっかり。ちょうど。「―半分だ」「千円―」

⇒かっきり‐と

かっきり‐と

〔副〕

きっぱりと。たしかに。必ず。狂言、筑紫の奥「―身共はさやうに存ずるほどに」

⇒かっきり

かっ‐き・る【掻っ切る】

〔他五〕

カキキルの音便。

がっき‐ろん【楽毅論】ガク‥

楽毅の人物論。魏の夏侯玄著。王羲之の楷書の模本が著名。奈良時代に日本に伝わり、光明皇后の臨書が正倉院に残る。

⇒がっ‐き【楽毅】

かっ‐きん【角巾】カク‥

かどのある頭巾。昔、隠者の用いたもの。

かっ‐きん【恪勤】カク‥

つつしみつとめること。職務にはげむこと。精勤。かくごん。「精励―」

かっ‐きん【葛巾】

葛布くずふの頭巾。

かっ‐きん【鶴禁】カク‥

皇太子の御所。東宮御所。

かっ‐く【活句】クワツ‥

①活いきた言葉。禅で、悟りの境地のはたらきを如実に表す言葉。

②俳諧で、言外に余情のある句。

↔死句

かっ‐く【隔句】カク‥

隔句対の略。漢詩文で、第1句と第3句とのように、句を隔てて対句をなすこと。

かつ・ぐ【担ぐ】

〔他五〕

①肩にかけて担う。背おう。「米俵を―・ぐ」「みこしを―・ぐ」

②まつり上げる。名義上推し立てる。「学長に―・ぐ」

③身に引き受ける。

④欺く。だます。誹風柳多留5「―・がれはせぬと娘のねだる市」。「うまく―・がれた」

⑤(「御幣ごへいをかつぐ」から)縁起を気にする。「験げんを―・ぐ」

がっ‐く【学区】ガク‥

①児童・生徒が通学する公立小・中・高等学校の区域。小・中学校は市区町村教育委員会が、高等学校は都道府県教育委員会が設定する。通学区。通学区域。

②一般の地方自治体とは別格の自律性・独立性をもつ教育行財政の単位。アメリカのスクール‐ディストリクトはその典型。日本では1872年(明治5)の学制に定められた小学区に始まる。

⇒がっく‐せい【学区制】

⇒がっく‐とりしまり【学区取締】

がっ‐く【楽句】ガク‥

楽曲の小さな区分。小楽節に相当することもあるが、旋律の流れの自然なまとまりを指すことが多い。フレーズ。

かっ‐くい【蚊っ食い】‥クヒ

(カクイの音便)身体の、蚊にさされた痕。

かっ‐くう【滑空】クワツ‥

グライダーや着陸時の飛行機などが発動機を用いずに行う飛行。空中滑走。

⇒かっくう‐き【滑空機】

⇒かっくう‐ひ【滑空比】

がっ‐くう【月宮】グワツ‥

須弥山しゅみせんをめぐる月の中にあり、銀・宝石から成る月天子の宮殿。げっきゅう。月宮殿。月光殿。

⇒がっくう‐てんし【月宮天子】

かっくう‐き【滑空機】クワツ‥

グライダーのこと。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっくう‐てんし【月宮天子】グワツ‥

(→)月天子がってんしに同じ。

⇒がっ‐くう【月宮】

かっくう‐ひ【滑空比】クワツ‥

グライダーなどが滑空するとき、飛行した水平距離とその間の高度落ちとの比。

⇒かっ‐くう【滑空】

がっく‐せい【学区制】ガク‥

①学区を設けて学校を設置し、その学区内の者を一定の学校に通学させる制度。

②学区を設け、これを学校の設置および教育行政の単位とする制度。

⇒がっ‐く【学区】

がっく‐とりしまり【学区取締】ガク‥

1872年(明治5)の学制で設けられた小学校の行政事務をつかさどる地方の役人。一中学区に数名ないし十数名がおかれ、区内の小学校を分担管理した。

⇒がっ‐く【学区】

がっくり

①張りつめた気持が急にゆるむさま。また、落胆するさま。「子に死なれて―する」

②急に折れ曲がったり傾いたりするさま。「―と膝を折る」

③息が絶えて首が急に前に傾くさま。

④物事が急激に衰退するさま。「客足が―落ちる」

⇒がっくり‐そっくり

がっくり‐そっくり

釣り合いのとれないさま。また、ゆがんでいるさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―と歪いがんだ荒神様ぢや」

⇒がっくり

かっ‐け【脚気】カク‥

ビタミンB1の欠乏症。末梢神経を冒して下肢の倦怠、知覚麻痺、右心肥大、浮腫を来し、甚しい場合は心不全により死亡する(衝心しょうしん)。白米を主食とする地方に多発した。江戸わずらい。乱脚の気。脚疾。脚病。乱脚病。あしのけ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「脚気、キヤクキ、カツケ、アシノケ」

⇒かっけ‐しょうしん【脚気衝心】

かっ‐けい【客卿】カク‥

他国からきて、卿相けいしょうの位にある者。

かっ‐けい【活計】クワツ‥

①生活の計。暮しむき。家計。なりわい。

②歓楽。奢侈しゃし。贅沢。太平記33「―を尽すに異国本朝の重宝を集め」

⇒かっけい‐かんらく【活計歓楽】

がっ‐けい【学兄】ガク‥

学問上の先輩。同じ学問をしている友人に対する敬称。男性同士が手紙文などに用いる語。

かっけい‐かんらく【活計歓楽】クワツ‥クワン‥

よろこび楽しむ生活を送ること。贅沢三昧。好色一代男7「吾妻請け出して、…山本近き一里に迎へて―の暮し」

⇒かっ‐けい【活計】

かつ‐げき【活劇】クワツ‥

①立回りの場面を主にして仕組んだ演劇や映画。

②比喩的に、激しい格闘。「―を演ずる」

かっけ‐しょうしん【脚気衝心】カク‥

脚気に伴う急性の心臓障害。呼吸促迫を起こし、多くは苦悶して死に至る。衝心。衝心脚気。田山花袋、隣室「私は此時不図恐ろしい―のことを思ひ出しました」

⇒かっ‐け【脚気】

かっ‐けつ【喀血】カク‥

肺・気管支粘膜などから出血した血液をせきとともに吐くこと。肺出血。泉鏡花、六之巻「多量の―に弱り果てゝ綿の如くになりたる身体を」→吐血とけつ

かつ‐げん【活現】クワツ‥

事実をいきいきと目に見えるようにあらわすこと。

かっ‐こ

(幼児語)駒下駄。「紅緒の―」

かっ‐こ【各戸】カク‥

おのおのの家。毎戸。軒別。

かっ‐こ【各個】カク‥

めいめい。おのおの。

⇒かっこ‐げきは【各個撃破】

かっ‐こ【括弧】クワツ‥

数式や文章の中で、ある部分をかこって、他との区別を明らかにするための記号。( )「 」『 』[ ]〔 〕〈 〉{ }など種々の形がある。「―でくくる」

⇒かっこ‐つき【括弧付き】

かっ‐こ【喝火】

〔仏〕(コは唐音。「喝」は唱える意)禅寺で夜半に寮を巡って火の警戒をすること。火の用心。

かっ‐こ【葛戸】

(山中に住み、葛くずで戸を造っているからいう)かりうど。猟夫。

かっ‐こ【確固・確乎】カク‥

たしかなさま。しっかりして動かぬさま。「―たる信念」「―とした論拠」

⇒かっこ‐ふばつ【確乎不抜・確固不抜】

⇒確固として抜くべからず

かっ‐こ【羯鼓】

(もと中国に羯けつより伝来したからという)

①雅楽の唐楽に用いる打楽器。木製の胴と2枚の革面を調紐で締めたものを台に据え、2本の桴ばちで打つ。鞨鼓。両杖鼓。

羯鼓

②能楽や歌舞伎舞踊などで用いる小道具。1を模したもので胸に着けて打ちながら舞う。

③能の舞事まいごと。喝食かっしきなどの役が2を打ちながら舞う。

④狂言の囃子事。2を打ちながら舞うが、能とは別曲。

⑤歌舞伎囃子。3を取り入れたもの。「娘道成寺」などの2を用いる所作事しょさごとや女形の立回りなどに用いる。

かっ‐こ【餲餬】

(形がスクモムシ(蝎かつ)に似るからいう)節会せちえ・大饗に用いた唐菓子。小麦粉をこね、油で揚げたもの。

かつ‐ご【活語】クワツ‥

①現在用いる語。生命ある語。↔死語。

②(→)活用語に同じ。

がっこ

(東北地方で)漬け物。

かっこ‐い・い

〔形〕

(「かっこ」は「恰好かっこう」の転)目立って、見た目がよい。

かっ‐こう【角行】カクカウ

⇒かくぎょう

かっ‐こう【恰好】‥カウ

(「格好」とも書く)

①適当なこと。似合わしいこと。ころあいであること。特に、価格が手頃なこと。「一人住いに―な家」「―の相手」

②その年頃であること。その年頃に見えること。「年―は五十位」「四十―の男」

③すがた。身なり。「―の良い男」「妙な―をする」

④物事の状態・様子。「私だけが取り残された―で教室にいた」

⑤整った形。まとまり。ていさい。「手ぶらでは―が悪い」

⇒恰好が付く

かっ‐こう【郭公】クワク‥

カッコウ目カッコウ科の鳥。ハトよりやや小形。ほぼ灰褐色で腹には白地にタカに似た細く密な横斑がある。鳴声は「かっこう」と響く。夏、日本に渡来し、モズ・ホオジロ・オオヨシキリ・オナガの巣中に托卵し、これらの鳥を仮親として哺育される。なお、カッコウ科(旧称ホトトギス科)は、世界に約130種。また、古来、和歌などで「ほととぎす」に「郭公」を当てた。閑古鳥かんこどり。呼子鳥よぶこどり。ふふどり。がっぽうどり。〈[季]夏〉

かっこう

②能楽や歌舞伎舞踊などで用いる小道具。1を模したもので胸に着けて打ちながら舞う。

③能の舞事まいごと。喝食かっしきなどの役が2を打ちながら舞う。

④狂言の囃子事。2を打ちながら舞うが、能とは別曲。

⑤歌舞伎囃子。3を取り入れたもの。「娘道成寺」などの2を用いる所作事しょさごとや女形の立回りなどに用いる。

かっ‐こ【餲餬】

(形がスクモムシ(蝎かつ)に似るからいう)節会せちえ・大饗に用いた唐菓子。小麦粉をこね、油で揚げたもの。

かつ‐ご【活語】クワツ‥

①現在用いる語。生命ある語。↔死語。

②(→)活用語に同じ。

がっこ

(東北地方で)漬け物。

かっこ‐い・い

〔形〕

(「かっこ」は「恰好かっこう」の転)目立って、見た目がよい。

かっ‐こう【角行】カクカウ

⇒かくぎょう

かっ‐こう【恰好】‥カウ

(「格好」とも書く)

①適当なこと。似合わしいこと。ころあいであること。特に、価格が手頃なこと。「一人住いに―な家」「―の相手」

②その年頃であること。その年頃に見えること。「年―は五十位」「四十―の男」

③すがた。身なり。「―の良い男」「妙な―をする」

④物事の状態・様子。「私だけが取り残された―で教室にいた」

⑤整った形。まとまり。ていさい。「手ぶらでは―が悪い」

⇒恰好が付く

かっ‐こう【郭公】クワク‥

カッコウ目カッコウ科の鳥。ハトよりやや小形。ほぼ灰褐色で腹には白地にタカに似た細く密な横斑がある。鳴声は「かっこう」と響く。夏、日本に渡来し、モズ・ホオジロ・オオヨシキリ・オナガの巣中に托卵し、これらの鳥を仮親として哺育される。なお、カッコウ科(旧称ホトトギス科)は、世界に約130種。また、古来、和歌などで「ほととぎす」に「郭公」を当てた。閑古鳥かんこどり。呼子鳥よぶこどり。ふふどり。がっぽうどり。〈[季]夏〉

かっこう

カッコウ

提供:OPO

カッコウ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かっ‐こう【滑降】クワツカウ

滑り降りること。主としてスキーやグライダーなどに使う語。「大―」

⇒かっこう‐きょうぎ【滑降競技】

かっ‐こう【葛洪】

東晋初期の道士。号は抱朴子。江蘇句容の人。仙術を好み、その修錬に努める。のち羅浮山に入り、煉丹れんたんや読書・著述にはげんだ。著「抱朴子」「神仙伝」。(283〜343頃)

かつ‐ごう【渇仰】‥ガウ

人の徳を仰ぎ慕うことを、のどの渇いた者が水を求めるのにたとえた語。かつぎょう。太平記12「―の首こうべを傾けずといふ人はなし」

かつ‐ごう【滑合】クワツガフ

軸と穴とが互いに滑動しうるはめあい。

がっ‐こう【月光】グワツクワウ

月光菩薩の略。

⇒がっこう‐でん【月光殿】

⇒がっこう‐ぼさつ【月光菩薩】

がっ‐こう【学校】ガクカウ

①一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒・学生に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。「学校」の語は「孟子」に由来。

②(→)一条校に同じ。

⇒がっこう‐い【学校医】

⇒がっこう‐えん【学校園】

⇒がっこう‐かいほう【学校開放】

⇒がっこう‐かくちょう【学校拡張】

⇒がっこう‐かんり‐きそく【学校管理規則】

⇒がっこう‐きゅうしょく【学校給食】

⇒がっこう‐きょういく‐ほう【学校教育法】

⇒がっこう‐ぎょうじ【学校行事】

⇒がっこう‐きょうれん【学校教練】

⇒がっこう‐きんし【学校近視】

⇒がっこう‐くみあい【学校組合】

⇒がっこうぐん‐せいど【学校群制度】

⇒がっこう‐しんぶん【学校新聞】

⇒がっこう‐せっち‐きじゅん【学校設置基準】

⇒がっこう‐たいけい【学校体系】

⇒がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】

⇒がっこう‐としょかん【学校図書館】

⇒がっこう‐はいぞくしょうこう【学校配属将校】

⇒がっこう‐ひょうか【学校評価】

⇒がっこう‐ひょうぎ‐いん【学校評議員】

⇒がっこう‐ぶんぽう【学校文法】

⇒がっこう‐ほうじん【学校法人】

⇒がっこう‐ほうそう【学校放送】

⇒がっこう‐ほけん【学校保健】

⇒がっこう‐ボランティア【学校ボランティア】

⇒がっこう‐れい【学校令】

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‥

任命または委嘱を受けて、学校の保健管理をつかさどる医師。他に学校歯科医がいる。校医。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン

自然研究・労作教育・情操教育などの目的で、学校内に設けた植物栽培の園・畑。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かいほう【学校開放】ガクカウ‥ハウ

学校がその正規の教育活動以外に、体育館などの施設・設備や機器・資料などを地域住民や一般社会人のために開放すること。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かくちょう【学校拡張】ガクカウクワクチヤウ

(school extension)学校の教育活動を学外に広げ、人々に教育を受ける機会を提供すること。公開講座・通信教育など。学校開放とは異なるが、混同されることもある。19世紀末に英米で始まる。

[reference]⇒がっ‐こう【学校】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かっ‐こう【滑降】クワツカウ

滑り降りること。主としてスキーやグライダーなどに使う語。「大―」

⇒かっこう‐きょうぎ【滑降競技】

かっ‐こう【葛洪】

東晋初期の道士。号は抱朴子。江蘇句容の人。仙術を好み、その修錬に努める。のち羅浮山に入り、煉丹れんたんや読書・著述にはげんだ。著「抱朴子」「神仙伝」。(283〜343頃)

かつ‐ごう【渇仰】‥ガウ

人の徳を仰ぎ慕うことを、のどの渇いた者が水を求めるのにたとえた語。かつぎょう。太平記12「―の首こうべを傾けずといふ人はなし」

かつ‐ごう【滑合】クワツガフ

軸と穴とが互いに滑動しうるはめあい。

がっ‐こう【月光】グワツクワウ

月光菩薩の略。

⇒がっこう‐でん【月光殿】

⇒がっこう‐ぼさつ【月光菩薩】

がっ‐こう【学校】ガクカウ

①一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒・学生に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。「学校」の語は「孟子」に由来。

②(→)一条校に同じ。

⇒がっこう‐い【学校医】

⇒がっこう‐えん【学校園】

⇒がっこう‐かいほう【学校開放】

⇒がっこう‐かくちょう【学校拡張】

⇒がっこう‐かんり‐きそく【学校管理規則】

⇒がっこう‐きゅうしょく【学校給食】

⇒がっこう‐きょういく‐ほう【学校教育法】

⇒がっこう‐ぎょうじ【学校行事】

⇒がっこう‐きょうれん【学校教練】

⇒がっこう‐きんし【学校近視】

⇒がっこう‐くみあい【学校組合】

⇒がっこうぐん‐せいど【学校群制度】

⇒がっこう‐しんぶん【学校新聞】

⇒がっこう‐せっち‐きじゅん【学校設置基準】

⇒がっこう‐たいけい【学校体系】

⇒がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】

⇒がっこう‐としょかん【学校図書館】

⇒がっこう‐はいぞくしょうこう【学校配属将校】

⇒がっこう‐ひょうか【学校評価】

⇒がっこう‐ひょうぎ‐いん【学校評議員】

⇒がっこう‐ぶんぽう【学校文法】

⇒がっこう‐ほうじん【学校法人】

⇒がっこう‐ほうそう【学校放送】

⇒がっこう‐ほけん【学校保健】

⇒がっこう‐ボランティア【学校ボランティア】

⇒がっこう‐れい【学校令】

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‥

任命または委嘱を受けて、学校の保健管理をつかさどる医師。他に学校歯科医がいる。校医。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン

自然研究・労作教育・情操教育などの目的で、学校内に設けた植物栽培の園・畑。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かいほう【学校開放】ガクカウ‥ハウ

学校がその正規の教育活動以外に、体育館などの施設・設備や機器・資料などを地域住民や一般社会人のために開放すること。

⇒がっ‐こう【学校】

がっこう‐かくちょう【学校拡張】ガクカウクワクチヤウ

(school extension)学校の教育活動を学外に広げ、人々に教育を受ける機会を提供すること。公開講座・通信教育など。学校開放とは異なるが、混同されることもある。19世紀末に英米で始まる。

[reference]⇒がっ‐こう【学校】広辞苑 ページ 3875 での【○かちんと来る】単語。