複数辞典一括検索+![]()

![]()

○業に沈むごうにしずむ🔗⭐🔉

○業に沈むごうにしずむ

悪業あくごうのために苦しみを受け、輪廻りんねして浮かばれない。

⇒ごう【業】

こう‐にち【抗日】カウ‥

日本の侵略に対する抵抗。特に中国国民の武力による抵抗運動をいう。日本が二十一カ条要求を提出した1915年頃から排日運動が起こったが、満州事変の発生により抗日が叫ばれ、日中戦争下の抗日民族統一戦線結成で頂点に達した。

こうにほんぶんてん【広日本文典】クワウ‥

文法書。1冊。大槻文彦著。1897年(明治30)刊。初め「語法指南」として「言海」の巻頭に載せたものを増訂。西洋文典と古来の国語研究とを折衷し、組織立てたもので、現代日本文法学の基礎。ほかに別記1冊がある。

こう‐にゅう【購入】‥ニフ

あがない入れること。買い入れること。「図書を―する」

⇒こうにゅう‐つうちょう【購入通帳】

こうにゅう‐さい【後入斎】‥ニフ‥

人の尻について、自己の意見をもたずに行動する人をあざけっていう語。

こうにゅう‐つうちょう【購入通帳】‥ニフ‥チヤウ

統制物資などを一般消費者に配給するため都道府県知事が発給した書類。主要食糧購入通帳の類。

⇒こう‐にゅう【購入】

こう‐にん【工人】

工作する人。職人。職工。

こう‐にん【公人】

①⇒こうじん。

②⇒くにん

こう‐にん【公認】

国家・社会・政党などが正式に認めること。「―候補」

⇒こうにん‐かいけいし【公認会計士】

こうにん【弘仁】

平安前期、嵯峨・淳和天皇朝の年号。大同5年9月19日(810年10月20日)改元、弘仁15年1月5日(824年2月8日)天長に改元。

⇒こうにん‐きゃく【弘仁格】

⇒こうにん‐しき【弘仁式】

⇒こうにん‐じょうがん‐じだい【弘仁貞観時代】

こう‐にん【更任】カウ‥

あらため任ずること。

こう‐にん【後任】

前任者についで任務につくこと。また、その人。「―人事」

こう‐にん【候人】

①中世、蔵人くろうどと同じく殿上に祗候し、御膳に侍し、宿直を勤めた人。こうじん。

②比叡山の門跡もんぜきに奉仕する妻帯僧形の侍者。→侍法師

こう‐にん【降人】カウ‥

降参した人。こうじん。保元物語(金刀比羅本)「―ありやとて引きいだされむ時」

こう‐にん【降任】カウ‥

下級の役職にさげられること。↔昇任

こう‐にん【高人】カウ‥

身分の高い人。高家。こうじん。狂言、祢宜山伏「いかなる貴人―も下馬をし、一礼をなさるる」

ごう‐にん【業人】ゴフ‥

悪業あくごうのために悪い果報を受ける人間。極悪人。人をののしるのにもいう。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「ヤイここな運命つきの―め」

こうにん‐かいけいし【公認会計士】‥クワイ‥

他人の求めに応じ、報酬を得て、財務書類の監査または証明をすることを業とする者。1948年公認会計士法の制定により創設。会社の会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない。

⇒こう‐にん【公認】

こうにん‐きゃく【弘仁格】

701年(大宝1)から819年(弘仁10)までの補足法令集(詔勅・官符を集めたもの)。10巻。平城天皇の時代、藤原内麻呂・菅野真道らに勅して撰定させ、のち嵯峨天皇の時、藤原冬嗣らに勅して続修させた。散逸したが、「弘仁格抄」が残存。

⇒こうにん【弘仁】

こうにん‐しき【弘仁式】

701年から819年までの式(律令の施行細則)を集めたもの。40巻。弘仁格きゃくと同時に撰進させ、編者も弘仁格と同一。中世すでに散逸していたが、逸文がある。

⇒こうにん【弘仁】

こうにん‐じょうがん‐じだい【弘仁貞観時代】‥ヂヤウグワン‥

美術史上の時代区分の一つ。弘仁〜貞観(859〜877)を中心とする平安前期約100年間の称。大陸芸術の摂取と同時に、日本独自の様式の形成へ向かい、密教の興隆により重厚で神秘的な仏像・仏画が多く作られた。後の藤原時代に対する。

⇒こうにん【弘仁】

こうにん‐てんのう【光仁天皇】クワウ‥ワウ

奈良後期の天皇。天智天皇の皇孫。施基しき親王の第6王子。名は白壁しらかべ。藤原百川らにより擁立され、和気清麻呂を召還して改革を行う。(在位770〜781)(709〜781)→天皇(表)

こう‐ぬし【神主】カウ‥

(カミヌシの音便)

⇒かんぬし

こうねい【江寧】カウ‥

今の南京に置かれた隋以後の県の名。宋では府。明代前半は応天府と称した。

こう‐ねい【康寧】カウ‥

やすらかなこと。安寧。

こう‐ねつ【口熱】

口中の熱。

こう‐ねつ【高熱】カウ‥

高い温度。高い体温。「―を発する」

こう‐ねつ【黄熱】クワウ‥

⇒おうねつ

こうねつ‐ひ【光熱費】クワウ‥

電灯や燃料にかかる費用。電気料金・ガス代など。

こう‐ねん【光年】クワウ‥

光が1年間に進む距離、すなわち約9兆4600億キロメートル。天文学上の単位。→パーセク

こう‐ねん【行年】カウ‥

(ギョウネンとも)生まれてこのかたの年。年齢。生年しょうねん。〈日葡辞書〉

こう‐ねん【後年】

のちの年。数年のち。「―名投手に成長した」

⇒こうねんど‐ふたん【後年度負担】

こう‐ねん【荒年】クワウ‥

不作の年。凶年。

こう‐ねん【高年】カウ‥

年齢の高いこと。老年。

こうねん‐き【更年期】カウ‥

性成熟期から老年期への移行期。特に女性の月経周期が不規則になる頃から月経停止に至るまでの期間で、通常40〜55歳頃。

⇒こうねんき‐しょうがい【更年期障害】

こうねんき‐しょうがい【更年期障害】カウ‥シヤウ‥

更年期の女性に起こる健康上の障害。発汗・冷え症・肩凝り・頭痛・めまい・不眠・神経質・不安・抑鬱よくうつなど。

⇒こうねん‐き【更年期】

こうねんど‐ふたん【後年度負担】

国が国庫債務負担行為あるいは継続費によって、次年度以降の歳出予算に計上しなければならない額。

⇒こう‐ねん【後年】

こうの【河野】カウ‥

姓氏の一つ。中世、伊予の豪族。越智氏から出て、河野郷(現、松山市)を本拠とする。水軍勢力を形成。伊予守護。秀吉の四国征服で滅亡。

⇒こうの‐いちろう【河野一郎】

⇒こうの‐すいぐん【河野水軍】

⇒こうの‐とがま【河野敏鎌】

⇒こうの‐ひろなか【河野広中】

⇒こうの‐みちあり【河野通有】

⇒こうの‐よいち【河野与一】

こうの【幸野】カウ‥

姓氏の一つ。

⇒こうの‐ばいれい【幸野楳嶺】

こうのいけ【鴻池】

江戸時代、大坂の富商。山中鹿介の子とされる新六(1570〜1650)が始祖。自醸の上酒を江戸へ輸送、のち海陸運送業を創め、大名貸・両替業にも従事し、大坂随一の豪商となった。

⇒こうのいけ‐ぜんえもん【鴻池善右衛門】

こうのいけ‐ぜんえもん【鴻池善右衛門】‥ヱ‥

鴻池家当主の通称(第2代を除く)。第3代は、名は宗利。諸大名との取引は三十数藩に及び、酒造・運送業を廃し、両替商専門となった。1707年(宝永4)今の東大阪市の北部にいわゆる鴻池新田を開発。家訓を遺す。(1667〜1736)

⇒こうのいけ【鴻池】

こうの‐いちろう【河野一郎】カウ‥ラウ

政治家。神奈川県生れ。早大卒。朝日新聞社記者を経て、第二次大戦後自由党の結成に尽力、各省大臣を歴任。自由民主党党人派の領袖。日ソ国交回復に貢献。(1898〜1965)

河野一郎

撮影:田村 茂

⇒こうの【河野】

こう‐のう【功能】

①ききめ。効能。

②功績と才能。

こう‐のう【行嚢】カウナウ

郵袋ゆうたいの旧称。田山花袋、田舎教師「郵便集配人がズツクの―をかついで入つて来る」

こう‐のう【効能】カウ‥

ある結果をもたらすはたらき。薬などのききめ。しるし。効果。効用。「―がある」「―を並べる」

⇒こうのう‐がき【効能書き】

こう‐のう【後納】‥ナフ

時期をおくらせて金を納入すること。「授業料の―」

こう‐のう【後脳】‥ナウ

脊椎動物の発生初期胚の脳胞で3個のふくらみのうち最後部のもの。発生が進めば、さらに前後の2部にくびれ、前部(狭義の後脳)から小脳と橋きょう、後部から延髄が発達する。

こう‐のう【香嚢】カウナウ

御帳台みちょうだい内を浄化するために柱にかける、合香あわせごうを入れた袋。

こう‐のう【貢納】‥ナフ

みつぎものをおさめること。

こう‐のう【降納】カウナフ

旗などを降ろして収納すること。↔掲揚

こう‐のう【膠嚢】カウナウ

薬のカプセル。

ごう‐のう【豪農】ガウ‥

多くの土地と財産をもつ豊かな農家。

こうのう‐がき【効能書き】カウ‥

薬のききめを書き記したもの。のうがき。また、商品の宣伝文句。

⇒こう‐のう【効能】

ごう‐の‐がわ【江川】ガウ‥ガハ

中国地方第一の川。広島県北部に発源し、三次みよし盆地で3支流を合わせ、中国山地を横切り、島根県江津ごうつ市で日本海に注ぐ。長さ194キロメートル。ごうかわ。

こう‐の‐きみ【長官の君】カウ‥

(カミノキミの音便)(→)「こうのとの」に同じ。源氏物語浮舟「この―の御文」

こう‐の‐けさ【香の袈裟】カウ‥

香染めの袈裟。狂言、毘沙門連歌「香の衣に―、皆水晶の数珠じゅずを爪繰り」

こう‐の‐こし【香の輿】カウ‥

葬儀の時に焼香の香炉をのせて行く小さい輿。栄華物語月宴「―、火の輿など皆あるわざなり」

こう‐の‐ころも【香の衣】カウ‥

香染めの衣。御伽草子、梵天国「宝殿なる所に―に同じ袈裟かけて」

こう‐の‐ざ【甲の座】カフ‥

一番の上席。誹風柳多留23「―にゐる抜懸ぬけがけの手習ひ子」

こうのす【鴻巣】

埼玉県北東部、大宮台地の北端部にある市。中山道の宿駅から発達。園芸農業が盛ん、人形が有名。東京の衛星都市化が進行。人口12万。

⇒こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】

⇒こうのす‐びな【鴻巣雛】

こう‐の‐ず【香の図】カウ‥ヅ

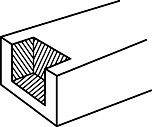

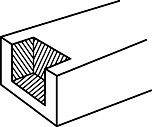

①源氏香の図。正方形を縦5本の太線に分け、上方をつないでできる種々の形。→源氏香。

②床の落掛おとしがけ・上段框かまちを床柱にとりつける時の仕口しくちの一種。木口の形が「香の図」1を連想させるのでいう。

香の図

⇒こうの【河野】

こう‐のう【功能】

①ききめ。効能。

②功績と才能。

こう‐のう【行嚢】カウナウ

郵袋ゆうたいの旧称。田山花袋、田舎教師「郵便集配人がズツクの―をかついで入つて来る」

こう‐のう【効能】カウ‥

ある結果をもたらすはたらき。薬などのききめ。しるし。効果。効用。「―がある」「―を並べる」

⇒こうのう‐がき【効能書き】

こう‐のう【後納】‥ナフ

時期をおくらせて金を納入すること。「授業料の―」

こう‐のう【後脳】‥ナウ

脊椎動物の発生初期胚の脳胞で3個のふくらみのうち最後部のもの。発生が進めば、さらに前後の2部にくびれ、前部(狭義の後脳)から小脳と橋きょう、後部から延髄が発達する。

こう‐のう【香嚢】カウナウ

御帳台みちょうだい内を浄化するために柱にかける、合香あわせごうを入れた袋。

こう‐のう【貢納】‥ナフ

みつぎものをおさめること。

こう‐のう【降納】カウナフ

旗などを降ろして収納すること。↔掲揚

こう‐のう【膠嚢】カウナウ

薬のカプセル。

ごう‐のう【豪農】ガウ‥

多くの土地と財産をもつ豊かな農家。

こうのう‐がき【効能書き】カウ‥

薬のききめを書き記したもの。のうがき。また、商品の宣伝文句。

⇒こう‐のう【効能】

ごう‐の‐がわ【江川】ガウ‥ガハ

中国地方第一の川。広島県北部に発源し、三次みよし盆地で3支流を合わせ、中国山地を横切り、島根県江津ごうつ市で日本海に注ぐ。長さ194キロメートル。ごうかわ。

こう‐の‐きみ【長官の君】カウ‥

(カミノキミの音便)(→)「こうのとの」に同じ。源氏物語浮舟「この―の御文」

こう‐の‐けさ【香の袈裟】カウ‥

香染めの袈裟。狂言、毘沙門連歌「香の衣に―、皆水晶の数珠じゅずを爪繰り」

こう‐の‐こし【香の輿】カウ‥

葬儀の時に焼香の香炉をのせて行く小さい輿。栄華物語月宴「―、火の輿など皆あるわざなり」

こう‐の‐ころも【香の衣】カウ‥

香染めの衣。御伽草子、梵天国「宝殿なる所に―に同じ袈裟かけて」

こう‐の‐ざ【甲の座】カフ‥

一番の上席。誹風柳多留23「―にゐる抜懸ぬけがけの手習ひ子」

こうのす【鴻巣】

埼玉県北東部、大宮台地の北端部にある市。中山道の宿駅から発達。園芸農業が盛ん、人形が有名。東京の衛星都市化が進行。人口12万。

⇒こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】

⇒こうのす‐びな【鴻巣雛】

こう‐の‐ず【香の図】カウ‥ヅ

①源氏香の図。正方形を縦5本の太線に分け、上方をつないでできる種々の形。→源氏香。

②床の落掛おとしがけ・上段框かまちを床柱にとりつける時の仕口しくちの一種。木口の形が「香の図」1を連想させるのでいう。

香の図

③「香の図」1にかたどった紋所の名。好色一代女5「舞鶴、―、無用の紋所を移し姿つくる」

こうの‐すいぐん【河野水軍】カウ‥

伊予の豪族河野氏が率いた海上勢力。源平合戦では源氏に味方し、南北朝動乱にも活躍したが、徐々に衰退。

⇒こうの【河野】

こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】‥ギヤウ

鴻巣付近で製造する練り物および張子はりこの人形。彩色は赤を基本とし、江戸時代、疱瘡ほうそう除けのまじないとして各地に出荷。鴻巣の赤物。

鴻巣人形

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③「香の図」1にかたどった紋所の名。好色一代女5「舞鶴、―、無用の紋所を移し姿つくる」

こうの‐すいぐん【河野水軍】カウ‥

伊予の豪族河野氏が率いた海上勢力。源平合戦では源氏に味方し、南北朝動乱にも活躍したが、徐々に衰退。

⇒こうの【河野】

こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】‥ギヤウ

鴻巣付近で製造する練り物および張子はりこの人形。彩色は赤を基本とし、江戸時代、疱瘡ほうそう除けのまじないとして各地に出荷。鴻巣の赤物。

鴻巣人形

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒こうのす【鴻巣】

こうのす‐びな【鴻巣雛】

鴻巣で作られる雛人形。桐の粉を練り固め型で抜いて頭と手足とを作り、綿繻珍めんしゅちんなどの布で胴を包んだもの。前面下方と背後に、切り抜いて色彩を施した厚紙を飾り、黒く塗った台の上に立てる。

⇒こうのす【鴻巣】

こうの‐だい【国府台】コフ‥

千葉県市川市北西部の地名。古代、下総の国府の所在地。1538年(天文7)および64年(永禄7)、小田原の北条氏の軍が、房総の小弓御所足利氏や里見氏の軍を破った古戦場。鴻の台。

こうの‐とがま【河野敏鎌】カウ‥

政治家。土佐藩士。新政府の文部卿などを務めたが、「明治十四年の政変」で下野、大隈重信とともに立憲改進党を組織し副総理。憲法発布後、各省大臣を歴任。(1844〜1895)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐との【長官の殿・督の殿・頭の殿・守の殿】カウ‥

(カミノトノの音便)衛門府・兵衛府・馬寮などの長官および国守の敬称。かんのとの。こうのきみ。宇治拾遺物語7「―だに、佐太とこそ召せ」

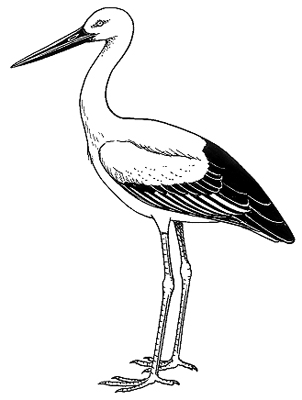

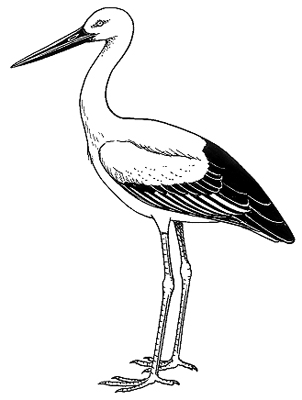

こう‐の‐とり【鸛】コフ‥

コウノトリ目コウノトリ科の鳥。羽毛は大部分白色で、翼の大部分が黒色。脚は赤色。くちばしを鳴らし、「かたかた」と音を立てる。形態・大きさ共にタンチョウに似るが、本種は樹上に営巣。東アジアに分布。ヨーロッパには近縁のヨーロッパ‐コウノトリが分布し、赤ん坊を運んでくる鳥とされる。日本では特別天然記念物に指定されたが絶滅、大陸から稀に冬鳥として渡来。鸛鶴こうづる。またコウノトリ目コウノトリ科の鳥は世界に約19種あり、いずれもツルに似るがくちばしが太く長い。

こうのとり

⇒こうのす【鴻巣】

こうのす‐びな【鴻巣雛】

鴻巣で作られる雛人形。桐の粉を練り固め型で抜いて頭と手足とを作り、綿繻珍めんしゅちんなどの布で胴を包んだもの。前面下方と背後に、切り抜いて色彩を施した厚紙を飾り、黒く塗った台の上に立てる。

⇒こうのす【鴻巣】

こうの‐だい【国府台】コフ‥

千葉県市川市北西部の地名。古代、下総の国府の所在地。1538年(天文7)および64年(永禄7)、小田原の北条氏の軍が、房総の小弓御所足利氏や里見氏の軍を破った古戦場。鴻の台。

こうの‐とがま【河野敏鎌】カウ‥

政治家。土佐藩士。新政府の文部卿などを務めたが、「明治十四年の政変」で下野、大隈重信とともに立憲改進党を組織し副総理。憲法発布後、各省大臣を歴任。(1844〜1895)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐との【長官の殿・督の殿・頭の殿・守の殿】カウ‥

(カミノトノの音便)衛門府・兵衛府・馬寮などの長官および国守の敬称。かんのとの。こうのきみ。宇治拾遺物語7「―だに、佐太とこそ召せ」

こう‐の‐とり【鸛】コフ‥

コウノトリ目コウノトリ科の鳥。羽毛は大部分白色で、翼の大部分が黒色。脚は赤色。くちばしを鳴らし、「かたかた」と音を立てる。形態・大きさ共にタンチョウに似るが、本種は樹上に営巣。東アジアに分布。ヨーロッパには近縁のヨーロッパ‐コウノトリが分布し、赤ん坊を運んでくる鳥とされる。日本では特別天然記念物に指定されたが絶滅、大陸から稀に冬鳥として渡来。鸛鶴こうづる。またコウノトリ目コウノトリ科の鳥は世界に約19種あり、いずれもツルに似るがくちばしが太く長い。

こうのとり

ニホンコウノトリ

提供:OPO

ニホンコウノトリ

提供:OPO

ヨーロッパコウノトリ

提供:OPO

ヨーロッパコウノトリ

提供:OPO

コウノトリ

提供:NHK

コウノトリ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

こうの‐ばいれい【幸野楳嶺】カウ‥

日本画家。本名、直豊。京都生れ。中島来章に円山派を、塩川文麟に四条派を学ぶ。京都伝統の写生的な作風を後進に指導して、明治以後の京都日本画壇の隆盛に貢献。門下に竹内栖鳳せいほう・菊池芳文・川合玉堂ほか。(1844〜1895)

⇒こうの【幸野】

ごう‐の‐はかり【業の秤】ゴフ‥

地獄で、亡者の罪業の多少をはかるという秤。平家物語2「冥途にて、娑婆世界の罪人を、或いは―にかけ」

こうの‐ひろなか【河野広中】カウ‥

政治家。号は磐州。三春(福島県)出身。東北の自由民権派の中心人物となり、福島事件で投獄。のち衆議院議長・農商務大臣。晩年普通選挙運動にも尽力。(1849〜1923)

⇒こうの【河野】

こうのまい‐こうざん【鴻之舞鉱山】‥マヒクワウ‥

北海道北東部、北見地方紋別市にあった鉱山。金・銀を産した。1915年(大正4)発見、73年閉山。

こうの‐みちあり【河野通有】カウ‥

鎌倉後期の武将。伊予の人。弘安の役の際、敵船を襲ってその将を虜にし、敵船を焼いて帰還。( 〜1311)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐もの【甲の物】カフ‥

(能の用語)高くうたう謡うたい。今の上歌あげうたなど。三道「下げて謡ふより―までの一謡」

こう‐の‐もの【香の物】カウ‥

野菜を塩・糠ぬか味噌などに漬けた食品。つけもの。こうこ。しんこ。夏目漱石、吾輩は猫である「―は頗るまづいが経験の為め沢庵を二切許りやつた事がある」

ごう‐の‐もの【剛の者】ガウ‥

(古くは清音。「豪の者」とも書く)

①すぐれて強い人。たけきもののふ。平家物語4「大力だいぢからの―」

②転じて、傑物けつぶつやしたたか者。

こう‐の‐もろなお【高師直】カウ‥ナホ

南北朝時代の武将。足利尊氏の執事。武蔵守。尊氏に従って南朝方と戦い軍功が多かったが、のちに尊氏の弟直義らと対立し、上杉能憲の一党のため弟師泰とともに殺された。「仮名手本忠臣蔵」では浅野長矩を苦しめる吉良上野介きらこうずけのすけに擬する。( 〜1351)

⇒こう【高】

こうの‐よいち【河野与一】カウ‥

哲学者。横浜生れ。東大卒。法大・東北大教授。西洋古典語・主要外国語に精通。西欧文化への深い造詣を示す名訳、博雅の随筆がある。著訳「ライプニッツ形而上学叙説」「アミエルの日記」「学問の曲り角」など。(1896〜1984)

⇒こうの【河野】

こう‐は【広播】クワウ‥

ひろくまくこと。こうはん。

こう‐は【光波】クワウ‥

光の波動。

こう‐は【洪波】

おおなみ。洪濤こうとう。

こう‐は【紅波】

血潮の流れを紅色の波にたとえていう語。謡曲、頼政「―は楯を流し」

こう‐は【硬派】カウ‥

①強硬な主義・意見を主張する党派。

②青少年などで、好んで腕力を振るう不良仲間。

③男女間の交際にきまじめな人。

④新聞社で、政治・経済などの記事をあつかう人の俗称。

↔軟派

こう‐ば【工場】

機械などを使って、比較的小規模に物品の製造や加工をする施設。「町―」→工場こうじょう

こう‐ば【行馬】カウ‥

①人馬通行止めの柵。

②杙くいの端に鉄釘を打ち付けた具。敵騎の進入を防ぐため陣前に設けた防御物。

こう‐ば【耕馬】カウ‥

耕作に使う馬。〈[季]春〉

こう‐ば【貢馬】

諸国から朝廷に献納する馬。

⇒こうば‐ぶぎょう【貢馬奉行】

こう‐ば【詬罵】

ののしりはずかしめること。

こう‐はい【功牌】

功労者に授与する牌。

こう‐はい【交配】カウ‥

受精・受粉すること。交雑と同義にも用いる。かけあわせ。「―種」

こう‐はい【伉配】カウ‥

夫婦。つれあい。

こう‐はい【光背】クワウ‥

仏像の背後につける光明を表す装飾。後光をかたどったもの。頭後にある円形または宝珠形のものを頭光ずこう、身後にある楕円形のものを身光、頭光と身光とを合わせたものを挙身きょしん光という。

⇒こうはい‐こうか【光背効果】

こう‐はい【向拝】カウ‥

⇒ごはい

こう‐はい【向背】カウ‥

①従うこととそむくこと。

②ようす。なりゆき。「―を決する」

こう‐はい【好配】カウ‥

①よい配偶。よいつれあい。

②よい配合。

③よい配当。

こう‐はい【後拝】

⇒ごはい

こう‐はい【後背】

せなか。うしろ。背面。

⇒こうはい‐しっち【後背湿地】

⇒こうはい‐ち【後背地】

こう‐はい【後輩】

①あとに生まれた人。

②学芸・地位などで或る人よりおくれて進む人。また、同じ学校・勤務先などにあとから入った人。「―の面倒を見る」↔先輩

こう‐はい【荒廃】クワウ‥

荒れすたれること。荒れはてること。「―した古寺」「人心の―」

こう‐はい【降灰】カウ‥

⇒こうかい

こう‐はい【高配】カウ‥

他人の配慮の尊敬語。

こう‐はい【項背】カウ‥

うなじとせなか。

こう‐はい【興敗】

興ることとやぶれること。

こう‐はい【興廃】

興ることとすたれること。「皇国の―」

こう‐はい【曠廃】クワウ‥

自分の務めをおろそかにすること。なげやり。

こうばい

(女房詞)海鼠腸このわた。

こう‐ばい【公売】

法律の規定に基づき公の機関により強制的に行われる売買。民事執行として行われる売却および租税滞納処分における換価処分が主なもの。「―処分」

こう‐ばい【勾配】

①傾斜面の傾きの度合。普通、傾斜面の水平方向の変化に対する水平面からの距離の比をいう。「急―」

②斜面。傾斜。

⇒こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】

⇒こうばい‐ひょう【勾配標】

⇒勾配がぬるい

⇒勾配が早い

こう‐ばい【紅梅】

①紅色の花の梅。〈[季]春〉。枕草子37「木の花は濃きも薄きも―」

②紅梅色の略。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

③紅梅襲がさねの略。

⇒こうばい‐いろ【紅梅色】

⇒こうばい‐うら【紅梅裏】

⇒こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

⇒こうばい‐がさね【紅梅襲】

⇒こうばい‐どの【紅梅殿】

⇒こうばい‐におい【紅梅匂】

⇒こうばい‐ばかま【紅梅袴】

⇒こうばい‐もち【紅梅餅】

⇒こうばい‐やき【紅梅焼】

こう‐ばい【黄梅】クワウ‥

熟して黄色くなった梅の実。

⇒こうばい‐の‐あめ【黄梅の雨】

こう‐ばい【購買】

①買うこと。買い入れること。購入。購求。

②購買部・購買組合の略。

⇒こうばい‐くみあい【購買組合】

⇒こうばい‐ぶ【購買部】

⇒こうばい‐りょく【購買力】

⇒こうばいりょく‐へいか【購買力平価】

こうばい‐いろ【紅梅色】

①染色の名。濃い桃色、また、紫を帯びた紅色。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

②緯よこは紅、経たては紫の織物の色。

③(→)紅梅襲がさねに同じ。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐うら【紅梅裏】

紅梅色の裏地。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばいおり(紅梅織)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

経たてまたは緯よこあるいは経緯ともに太さの違う2種以上の糸を適当に配置し、表面に畝うねをあらわした織物。高配海気こうはいかいきはその一種。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうはい‐かいき【高配海気】カウ‥

(「勾配甲斐絹」とも書く)経たてにガス糸を用いて太い筋をあらわした海気織。明治年間よりアメリカへ盛んに輸出。

こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】‥カヒ‥

⇒こうはいかいき(高配海気)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐がさね【紅梅襲】

襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。春に着用。

⇒こう‐ばい【紅梅】

コウノトリ

提供:NHK

コウノトリ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

こうの‐ばいれい【幸野楳嶺】カウ‥

日本画家。本名、直豊。京都生れ。中島来章に円山派を、塩川文麟に四条派を学ぶ。京都伝統の写生的な作風を後進に指導して、明治以後の京都日本画壇の隆盛に貢献。門下に竹内栖鳳せいほう・菊池芳文・川合玉堂ほか。(1844〜1895)

⇒こうの【幸野】

ごう‐の‐はかり【業の秤】ゴフ‥

地獄で、亡者の罪業の多少をはかるという秤。平家物語2「冥途にて、娑婆世界の罪人を、或いは―にかけ」

こうの‐ひろなか【河野広中】カウ‥

政治家。号は磐州。三春(福島県)出身。東北の自由民権派の中心人物となり、福島事件で投獄。のち衆議院議長・農商務大臣。晩年普通選挙運動にも尽力。(1849〜1923)

⇒こうの【河野】

こうのまい‐こうざん【鴻之舞鉱山】‥マヒクワウ‥

北海道北東部、北見地方紋別市にあった鉱山。金・銀を産した。1915年(大正4)発見、73年閉山。

こうの‐みちあり【河野通有】カウ‥

鎌倉後期の武将。伊予の人。弘安の役の際、敵船を襲ってその将を虜にし、敵船を焼いて帰還。( 〜1311)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐もの【甲の物】カフ‥

(能の用語)高くうたう謡うたい。今の上歌あげうたなど。三道「下げて謡ふより―までの一謡」

こう‐の‐もの【香の物】カウ‥

野菜を塩・糠ぬか味噌などに漬けた食品。つけもの。こうこ。しんこ。夏目漱石、吾輩は猫である「―は頗るまづいが経験の為め沢庵を二切許りやつた事がある」

ごう‐の‐もの【剛の者】ガウ‥

(古くは清音。「豪の者」とも書く)

①すぐれて強い人。たけきもののふ。平家物語4「大力だいぢからの―」

②転じて、傑物けつぶつやしたたか者。

こう‐の‐もろなお【高師直】カウ‥ナホ

南北朝時代の武将。足利尊氏の執事。武蔵守。尊氏に従って南朝方と戦い軍功が多かったが、のちに尊氏の弟直義らと対立し、上杉能憲の一党のため弟師泰とともに殺された。「仮名手本忠臣蔵」では浅野長矩を苦しめる吉良上野介きらこうずけのすけに擬する。( 〜1351)

⇒こう【高】

こうの‐よいち【河野与一】カウ‥

哲学者。横浜生れ。東大卒。法大・東北大教授。西洋古典語・主要外国語に精通。西欧文化への深い造詣を示す名訳、博雅の随筆がある。著訳「ライプニッツ形而上学叙説」「アミエルの日記」「学問の曲り角」など。(1896〜1984)

⇒こうの【河野】

こう‐は【広播】クワウ‥

ひろくまくこと。こうはん。

こう‐は【光波】クワウ‥

光の波動。

こう‐は【洪波】

おおなみ。洪濤こうとう。

こう‐は【紅波】

血潮の流れを紅色の波にたとえていう語。謡曲、頼政「―は楯を流し」

こう‐は【硬派】カウ‥

①強硬な主義・意見を主張する党派。

②青少年などで、好んで腕力を振るう不良仲間。

③男女間の交際にきまじめな人。

④新聞社で、政治・経済などの記事をあつかう人の俗称。

↔軟派

こう‐ば【工場】

機械などを使って、比較的小規模に物品の製造や加工をする施設。「町―」→工場こうじょう

こう‐ば【行馬】カウ‥

①人馬通行止めの柵。

②杙くいの端に鉄釘を打ち付けた具。敵騎の進入を防ぐため陣前に設けた防御物。

こう‐ば【耕馬】カウ‥

耕作に使う馬。〈[季]春〉

こう‐ば【貢馬】

諸国から朝廷に献納する馬。

⇒こうば‐ぶぎょう【貢馬奉行】

こう‐ば【詬罵】

ののしりはずかしめること。

こう‐はい【功牌】

功労者に授与する牌。

こう‐はい【交配】カウ‥

受精・受粉すること。交雑と同義にも用いる。かけあわせ。「―種」

こう‐はい【伉配】カウ‥

夫婦。つれあい。

こう‐はい【光背】クワウ‥

仏像の背後につける光明を表す装飾。後光をかたどったもの。頭後にある円形または宝珠形のものを頭光ずこう、身後にある楕円形のものを身光、頭光と身光とを合わせたものを挙身きょしん光という。

⇒こうはい‐こうか【光背効果】

こう‐はい【向拝】カウ‥

⇒ごはい

こう‐はい【向背】カウ‥

①従うこととそむくこと。

②ようす。なりゆき。「―を決する」

こう‐はい【好配】カウ‥

①よい配偶。よいつれあい。

②よい配合。

③よい配当。

こう‐はい【後拝】

⇒ごはい

こう‐はい【後背】

せなか。うしろ。背面。

⇒こうはい‐しっち【後背湿地】

⇒こうはい‐ち【後背地】

こう‐はい【後輩】

①あとに生まれた人。

②学芸・地位などで或る人よりおくれて進む人。また、同じ学校・勤務先などにあとから入った人。「―の面倒を見る」↔先輩

こう‐はい【荒廃】クワウ‥

荒れすたれること。荒れはてること。「―した古寺」「人心の―」

こう‐はい【降灰】カウ‥

⇒こうかい

こう‐はい【高配】カウ‥

他人の配慮の尊敬語。

こう‐はい【項背】カウ‥

うなじとせなか。

こう‐はい【興敗】

興ることとやぶれること。

こう‐はい【興廃】

興ることとすたれること。「皇国の―」

こう‐はい【曠廃】クワウ‥

自分の務めをおろそかにすること。なげやり。

こうばい

(女房詞)海鼠腸このわた。

こう‐ばい【公売】

法律の規定に基づき公の機関により強制的に行われる売買。民事執行として行われる売却および租税滞納処分における換価処分が主なもの。「―処分」

こう‐ばい【勾配】

①傾斜面の傾きの度合。普通、傾斜面の水平方向の変化に対する水平面からの距離の比をいう。「急―」

②斜面。傾斜。

⇒こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】

⇒こうばい‐ひょう【勾配標】

⇒勾配がぬるい

⇒勾配が早い

こう‐ばい【紅梅】

①紅色の花の梅。〈[季]春〉。枕草子37「木の花は濃きも薄きも―」

②紅梅色の略。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

③紅梅襲がさねの略。

⇒こうばい‐いろ【紅梅色】

⇒こうばい‐うら【紅梅裏】

⇒こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

⇒こうばい‐がさね【紅梅襲】

⇒こうばい‐どの【紅梅殿】

⇒こうばい‐におい【紅梅匂】

⇒こうばい‐ばかま【紅梅袴】

⇒こうばい‐もち【紅梅餅】

⇒こうばい‐やき【紅梅焼】

こう‐ばい【黄梅】クワウ‥

熟して黄色くなった梅の実。

⇒こうばい‐の‐あめ【黄梅の雨】

こう‐ばい【購買】

①買うこと。買い入れること。購入。購求。

②購買部・購買組合の略。

⇒こうばい‐くみあい【購買組合】

⇒こうばい‐ぶ【購買部】

⇒こうばい‐りょく【購買力】

⇒こうばいりょく‐へいか【購買力平価】

こうばい‐いろ【紅梅色】

①染色の名。濃い桃色、また、紫を帯びた紅色。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

②緯よこは紅、経たては紫の織物の色。

③(→)紅梅襲がさねに同じ。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐うら【紅梅裏】

紅梅色の裏地。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばいおり(紅梅織)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

経たてまたは緯よこあるいは経緯ともに太さの違う2種以上の糸を適当に配置し、表面に畝うねをあらわした織物。高配海気こうはいかいきはその一種。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうはい‐かいき【高配海気】カウ‥

(「勾配甲斐絹」とも書く)経たてにガス糸を用いて太い筋をあらわした海気織。明治年間よりアメリカへ盛んに輸出。

こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】‥カヒ‥

⇒こうはいかいき(高配海気)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐がさね【紅梅襲】

襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。春に着用。

⇒こう‐ばい【紅梅】

⇒こうの【河野】

こう‐のう【功能】

①ききめ。効能。

②功績と才能。

こう‐のう【行嚢】カウナウ

郵袋ゆうたいの旧称。田山花袋、田舎教師「郵便集配人がズツクの―をかついで入つて来る」

こう‐のう【効能】カウ‥

ある結果をもたらすはたらき。薬などのききめ。しるし。効果。効用。「―がある」「―を並べる」

⇒こうのう‐がき【効能書き】

こう‐のう【後納】‥ナフ

時期をおくらせて金を納入すること。「授業料の―」

こう‐のう【後脳】‥ナウ

脊椎動物の発生初期胚の脳胞で3個のふくらみのうち最後部のもの。発生が進めば、さらに前後の2部にくびれ、前部(狭義の後脳)から小脳と橋きょう、後部から延髄が発達する。

こう‐のう【香嚢】カウナウ

御帳台みちょうだい内を浄化するために柱にかける、合香あわせごうを入れた袋。

こう‐のう【貢納】‥ナフ

みつぎものをおさめること。

こう‐のう【降納】カウナフ

旗などを降ろして収納すること。↔掲揚

こう‐のう【膠嚢】カウナウ

薬のカプセル。

ごう‐のう【豪農】ガウ‥

多くの土地と財産をもつ豊かな農家。

こうのう‐がき【効能書き】カウ‥

薬のききめを書き記したもの。のうがき。また、商品の宣伝文句。

⇒こう‐のう【効能】

ごう‐の‐がわ【江川】ガウ‥ガハ

中国地方第一の川。広島県北部に発源し、三次みよし盆地で3支流を合わせ、中国山地を横切り、島根県江津ごうつ市で日本海に注ぐ。長さ194キロメートル。ごうかわ。

こう‐の‐きみ【長官の君】カウ‥

(カミノキミの音便)(→)「こうのとの」に同じ。源氏物語浮舟「この―の御文」

こう‐の‐けさ【香の袈裟】カウ‥

香染めの袈裟。狂言、毘沙門連歌「香の衣に―、皆水晶の数珠じゅずを爪繰り」

こう‐の‐こし【香の輿】カウ‥

葬儀の時に焼香の香炉をのせて行く小さい輿。栄華物語月宴「―、火の輿など皆あるわざなり」

こう‐の‐ころも【香の衣】カウ‥

香染めの衣。御伽草子、梵天国「宝殿なる所に―に同じ袈裟かけて」

こう‐の‐ざ【甲の座】カフ‥

一番の上席。誹風柳多留23「―にゐる抜懸ぬけがけの手習ひ子」

こうのす【鴻巣】

埼玉県北東部、大宮台地の北端部にある市。中山道の宿駅から発達。園芸農業が盛ん、人形が有名。東京の衛星都市化が進行。人口12万。

⇒こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】

⇒こうのす‐びな【鴻巣雛】

こう‐の‐ず【香の図】カウ‥ヅ

①源氏香の図。正方形を縦5本の太線に分け、上方をつないでできる種々の形。→源氏香。

②床の落掛おとしがけ・上段框かまちを床柱にとりつける時の仕口しくちの一種。木口の形が「香の図」1を連想させるのでいう。

香の図

⇒こうの【河野】

こう‐のう【功能】

①ききめ。効能。

②功績と才能。

こう‐のう【行嚢】カウナウ

郵袋ゆうたいの旧称。田山花袋、田舎教師「郵便集配人がズツクの―をかついで入つて来る」

こう‐のう【効能】カウ‥

ある結果をもたらすはたらき。薬などのききめ。しるし。効果。効用。「―がある」「―を並べる」

⇒こうのう‐がき【効能書き】

こう‐のう【後納】‥ナフ

時期をおくらせて金を納入すること。「授業料の―」

こう‐のう【後脳】‥ナウ

脊椎動物の発生初期胚の脳胞で3個のふくらみのうち最後部のもの。発生が進めば、さらに前後の2部にくびれ、前部(狭義の後脳)から小脳と橋きょう、後部から延髄が発達する。

こう‐のう【香嚢】カウナウ

御帳台みちょうだい内を浄化するために柱にかける、合香あわせごうを入れた袋。

こう‐のう【貢納】‥ナフ

みつぎものをおさめること。

こう‐のう【降納】カウナフ

旗などを降ろして収納すること。↔掲揚

こう‐のう【膠嚢】カウナウ

薬のカプセル。

ごう‐のう【豪農】ガウ‥

多くの土地と財産をもつ豊かな農家。

こうのう‐がき【効能書き】カウ‥

薬のききめを書き記したもの。のうがき。また、商品の宣伝文句。

⇒こう‐のう【効能】

ごう‐の‐がわ【江川】ガウ‥ガハ

中国地方第一の川。広島県北部に発源し、三次みよし盆地で3支流を合わせ、中国山地を横切り、島根県江津ごうつ市で日本海に注ぐ。長さ194キロメートル。ごうかわ。

こう‐の‐きみ【長官の君】カウ‥

(カミノキミの音便)(→)「こうのとの」に同じ。源氏物語浮舟「この―の御文」

こう‐の‐けさ【香の袈裟】カウ‥

香染めの袈裟。狂言、毘沙門連歌「香の衣に―、皆水晶の数珠じゅずを爪繰り」

こう‐の‐こし【香の輿】カウ‥

葬儀の時に焼香の香炉をのせて行く小さい輿。栄華物語月宴「―、火の輿など皆あるわざなり」

こう‐の‐ころも【香の衣】カウ‥

香染めの衣。御伽草子、梵天国「宝殿なる所に―に同じ袈裟かけて」

こう‐の‐ざ【甲の座】カフ‥

一番の上席。誹風柳多留23「―にゐる抜懸ぬけがけの手習ひ子」

こうのす【鴻巣】

埼玉県北東部、大宮台地の北端部にある市。中山道の宿駅から発達。園芸農業が盛ん、人形が有名。東京の衛星都市化が進行。人口12万。

⇒こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】

⇒こうのす‐びな【鴻巣雛】

こう‐の‐ず【香の図】カウ‥ヅ

①源氏香の図。正方形を縦5本の太線に分け、上方をつないでできる種々の形。→源氏香。

②床の落掛おとしがけ・上段框かまちを床柱にとりつける時の仕口しくちの一種。木口の形が「香の図」1を連想させるのでいう。

香の図

③「香の図」1にかたどった紋所の名。好色一代女5「舞鶴、―、無用の紋所を移し姿つくる」

こうの‐すいぐん【河野水軍】カウ‥

伊予の豪族河野氏が率いた海上勢力。源平合戦では源氏に味方し、南北朝動乱にも活躍したが、徐々に衰退。

⇒こうの【河野】

こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】‥ギヤウ

鴻巣付近で製造する練り物および張子はりこの人形。彩色は赤を基本とし、江戸時代、疱瘡ほうそう除けのまじないとして各地に出荷。鴻巣の赤物。

鴻巣人形

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③「香の図」1にかたどった紋所の名。好色一代女5「舞鶴、―、無用の紋所を移し姿つくる」

こうの‐すいぐん【河野水軍】カウ‥

伊予の豪族河野氏が率いた海上勢力。源平合戦では源氏に味方し、南北朝動乱にも活躍したが、徐々に衰退。

⇒こうの【河野】

こうのす‐にんぎょう【鴻巣人形】‥ギヤウ

鴻巣付近で製造する練り物および張子はりこの人形。彩色は赤を基本とし、江戸時代、疱瘡ほうそう除けのまじないとして各地に出荷。鴻巣の赤物。

鴻巣人形

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒こうのす【鴻巣】

こうのす‐びな【鴻巣雛】

鴻巣で作られる雛人形。桐の粉を練り固め型で抜いて頭と手足とを作り、綿繻珍めんしゅちんなどの布で胴を包んだもの。前面下方と背後に、切り抜いて色彩を施した厚紙を飾り、黒く塗った台の上に立てる。

⇒こうのす【鴻巣】

こうの‐だい【国府台】コフ‥

千葉県市川市北西部の地名。古代、下総の国府の所在地。1538年(天文7)および64年(永禄7)、小田原の北条氏の軍が、房総の小弓御所足利氏や里見氏の軍を破った古戦場。鴻の台。

こうの‐とがま【河野敏鎌】カウ‥

政治家。土佐藩士。新政府の文部卿などを務めたが、「明治十四年の政変」で下野、大隈重信とともに立憲改進党を組織し副総理。憲法発布後、各省大臣を歴任。(1844〜1895)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐との【長官の殿・督の殿・頭の殿・守の殿】カウ‥

(カミノトノの音便)衛門府・兵衛府・馬寮などの長官および国守の敬称。かんのとの。こうのきみ。宇治拾遺物語7「―だに、佐太とこそ召せ」

こう‐の‐とり【鸛】コフ‥

コウノトリ目コウノトリ科の鳥。羽毛は大部分白色で、翼の大部分が黒色。脚は赤色。くちばしを鳴らし、「かたかた」と音を立てる。形態・大きさ共にタンチョウに似るが、本種は樹上に営巣。東アジアに分布。ヨーロッパには近縁のヨーロッパ‐コウノトリが分布し、赤ん坊を運んでくる鳥とされる。日本では特別天然記念物に指定されたが絶滅、大陸から稀に冬鳥として渡来。鸛鶴こうづる。またコウノトリ目コウノトリ科の鳥は世界に約19種あり、いずれもツルに似るがくちばしが太く長い。

こうのとり

⇒こうのす【鴻巣】

こうのす‐びな【鴻巣雛】

鴻巣で作られる雛人形。桐の粉を練り固め型で抜いて頭と手足とを作り、綿繻珍めんしゅちんなどの布で胴を包んだもの。前面下方と背後に、切り抜いて色彩を施した厚紙を飾り、黒く塗った台の上に立てる。

⇒こうのす【鴻巣】

こうの‐だい【国府台】コフ‥

千葉県市川市北西部の地名。古代、下総の国府の所在地。1538年(天文7)および64年(永禄7)、小田原の北条氏の軍が、房総の小弓御所足利氏や里見氏の軍を破った古戦場。鴻の台。

こうの‐とがま【河野敏鎌】カウ‥

政治家。土佐藩士。新政府の文部卿などを務めたが、「明治十四年の政変」で下野、大隈重信とともに立憲改進党を組織し副総理。憲法発布後、各省大臣を歴任。(1844〜1895)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐との【長官の殿・督の殿・頭の殿・守の殿】カウ‥

(カミノトノの音便)衛門府・兵衛府・馬寮などの長官および国守の敬称。かんのとの。こうのきみ。宇治拾遺物語7「―だに、佐太とこそ召せ」

こう‐の‐とり【鸛】コフ‥

コウノトリ目コウノトリ科の鳥。羽毛は大部分白色で、翼の大部分が黒色。脚は赤色。くちばしを鳴らし、「かたかた」と音を立てる。形態・大きさ共にタンチョウに似るが、本種は樹上に営巣。東アジアに分布。ヨーロッパには近縁のヨーロッパ‐コウノトリが分布し、赤ん坊を運んでくる鳥とされる。日本では特別天然記念物に指定されたが絶滅、大陸から稀に冬鳥として渡来。鸛鶴こうづる。またコウノトリ目コウノトリ科の鳥は世界に約19種あり、いずれもツルに似るがくちばしが太く長い。

こうのとり

ニホンコウノトリ

提供:OPO

ニホンコウノトリ

提供:OPO

ヨーロッパコウノトリ

提供:OPO

ヨーロッパコウノトリ

提供:OPO

コウノトリ

提供:NHK

コウノトリ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

こうの‐ばいれい【幸野楳嶺】カウ‥

日本画家。本名、直豊。京都生れ。中島来章に円山派を、塩川文麟に四条派を学ぶ。京都伝統の写生的な作風を後進に指導して、明治以後の京都日本画壇の隆盛に貢献。門下に竹内栖鳳せいほう・菊池芳文・川合玉堂ほか。(1844〜1895)

⇒こうの【幸野】

ごう‐の‐はかり【業の秤】ゴフ‥

地獄で、亡者の罪業の多少をはかるという秤。平家物語2「冥途にて、娑婆世界の罪人を、或いは―にかけ」

こうの‐ひろなか【河野広中】カウ‥

政治家。号は磐州。三春(福島県)出身。東北の自由民権派の中心人物となり、福島事件で投獄。のち衆議院議長・農商務大臣。晩年普通選挙運動にも尽力。(1849〜1923)

⇒こうの【河野】

こうのまい‐こうざん【鴻之舞鉱山】‥マヒクワウ‥

北海道北東部、北見地方紋別市にあった鉱山。金・銀を産した。1915年(大正4)発見、73年閉山。

こうの‐みちあり【河野通有】カウ‥

鎌倉後期の武将。伊予の人。弘安の役の際、敵船を襲ってその将を虜にし、敵船を焼いて帰還。( 〜1311)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐もの【甲の物】カフ‥

(能の用語)高くうたう謡うたい。今の上歌あげうたなど。三道「下げて謡ふより―までの一謡」

こう‐の‐もの【香の物】カウ‥

野菜を塩・糠ぬか味噌などに漬けた食品。つけもの。こうこ。しんこ。夏目漱石、吾輩は猫である「―は頗るまづいが経験の為め沢庵を二切許りやつた事がある」

ごう‐の‐もの【剛の者】ガウ‥

(古くは清音。「豪の者」とも書く)

①すぐれて強い人。たけきもののふ。平家物語4「大力だいぢからの―」

②転じて、傑物けつぶつやしたたか者。

こう‐の‐もろなお【高師直】カウ‥ナホ

南北朝時代の武将。足利尊氏の執事。武蔵守。尊氏に従って南朝方と戦い軍功が多かったが、のちに尊氏の弟直義らと対立し、上杉能憲の一党のため弟師泰とともに殺された。「仮名手本忠臣蔵」では浅野長矩を苦しめる吉良上野介きらこうずけのすけに擬する。( 〜1351)

⇒こう【高】

こうの‐よいち【河野与一】カウ‥

哲学者。横浜生れ。東大卒。法大・東北大教授。西洋古典語・主要外国語に精通。西欧文化への深い造詣を示す名訳、博雅の随筆がある。著訳「ライプニッツ形而上学叙説」「アミエルの日記」「学問の曲り角」など。(1896〜1984)

⇒こうの【河野】

こう‐は【広播】クワウ‥

ひろくまくこと。こうはん。

こう‐は【光波】クワウ‥

光の波動。

こう‐は【洪波】

おおなみ。洪濤こうとう。

こう‐は【紅波】

血潮の流れを紅色の波にたとえていう語。謡曲、頼政「―は楯を流し」

こう‐は【硬派】カウ‥

①強硬な主義・意見を主張する党派。

②青少年などで、好んで腕力を振るう不良仲間。

③男女間の交際にきまじめな人。

④新聞社で、政治・経済などの記事をあつかう人の俗称。

↔軟派

こう‐ば【工場】

機械などを使って、比較的小規模に物品の製造や加工をする施設。「町―」→工場こうじょう

こう‐ば【行馬】カウ‥

①人馬通行止めの柵。

②杙くいの端に鉄釘を打ち付けた具。敵騎の進入を防ぐため陣前に設けた防御物。

こう‐ば【耕馬】カウ‥

耕作に使う馬。〈[季]春〉

こう‐ば【貢馬】

諸国から朝廷に献納する馬。

⇒こうば‐ぶぎょう【貢馬奉行】

こう‐ば【詬罵】

ののしりはずかしめること。

こう‐はい【功牌】

功労者に授与する牌。

こう‐はい【交配】カウ‥

受精・受粉すること。交雑と同義にも用いる。かけあわせ。「―種」

こう‐はい【伉配】カウ‥

夫婦。つれあい。

こう‐はい【光背】クワウ‥

仏像の背後につける光明を表す装飾。後光をかたどったもの。頭後にある円形または宝珠形のものを頭光ずこう、身後にある楕円形のものを身光、頭光と身光とを合わせたものを挙身きょしん光という。

⇒こうはい‐こうか【光背効果】

こう‐はい【向拝】カウ‥

⇒ごはい

こう‐はい【向背】カウ‥

①従うこととそむくこと。

②ようす。なりゆき。「―を決する」

こう‐はい【好配】カウ‥

①よい配偶。よいつれあい。

②よい配合。

③よい配当。

こう‐はい【後拝】

⇒ごはい

こう‐はい【後背】

せなか。うしろ。背面。

⇒こうはい‐しっち【後背湿地】

⇒こうはい‐ち【後背地】

こう‐はい【後輩】

①あとに生まれた人。

②学芸・地位などで或る人よりおくれて進む人。また、同じ学校・勤務先などにあとから入った人。「―の面倒を見る」↔先輩

こう‐はい【荒廃】クワウ‥

荒れすたれること。荒れはてること。「―した古寺」「人心の―」

こう‐はい【降灰】カウ‥

⇒こうかい

こう‐はい【高配】カウ‥

他人の配慮の尊敬語。

こう‐はい【項背】カウ‥

うなじとせなか。

こう‐はい【興敗】

興ることとやぶれること。

こう‐はい【興廃】

興ることとすたれること。「皇国の―」

こう‐はい【曠廃】クワウ‥

自分の務めをおろそかにすること。なげやり。

こうばい

(女房詞)海鼠腸このわた。

こう‐ばい【公売】

法律の規定に基づき公の機関により強制的に行われる売買。民事執行として行われる売却および租税滞納処分における換価処分が主なもの。「―処分」

こう‐ばい【勾配】

①傾斜面の傾きの度合。普通、傾斜面の水平方向の変化に対する水平面からの距離の比をいう。「急―」

②斜面。傾斜。

⇒こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】

⇒こうばい‐ひょう【勾配標】

⇒勾配がぬるい

⇒勾配が早い

こう‐ばい【紅梅】

①紅色の花の梅。〈[季]春〉。枕草子37「木の花は濃きも薄きも―」

②紅梅色の略。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

③紅梅襲がさねの略。

⇒こうばい‐いろ【紅梅色】

⇒こうばい‐うら【紅梅裏】

⇒こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

⇒こうばい‐がさね【紅梅襲】

⇒こうばい‐どの【紅梅殿】

⇒こうばい‐におい【紅梅匂】

⇒こうばい‐ばかま【紅梅袴】

⇒こうばい‐もち【紅梅餅】

⇒こうばい‐やき【紅梅焼】

こう‐ばい【黄梅】クワウ‥

熟して黄色くなった梅の実。

⇒こうばい‐の‐あめ【黄梅の雨】

こう‐ばい【購買】

①買うこと。買い入れること。購入。購求。

②購買部・購買組合の略。

⇒こうばい‐くみあい【購買組合】

⇒こうばい‐ぶ【購買部】

⇒こうばい‐りょく【購買力】

⇒こうばいりょく‐へいか【購買力平価】

こうばい‐いろ【紅梅色】

①染色の名。濃い桃色、また、紫を帯びた紅色。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

②緯よこは紅、経たては紫の織物の色。

③(→)紅梅襲がさねに同じ。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐うら【紅梅裏】

紅梅色の裏地。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばいおり(紅梅織)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

経たてまたは緯よこあるいは経緯ともに太さの違う2種以上の糸を適当に配置し、表面に畝うねをあらわした織物。高配海気こうはいかいきはその一種。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうはい‐かいき【高配海気】カウ‥

(「勾配甲斐絹」とも書く)経たてにガス糸を用いて太い筋をあらわした海気織。明治年間よりアメリカへ盛んに輸出。

こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】‥カヒ‥

⇒こうはいかいき(高配海気)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐がさね【紅梅襲】

襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。春に着用。

⇒こう‐ばい【紅梅】

コウノトリ

提供:NHK

コウノトリ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

こうの‐ばいれい【幸野楳嶺】カウ‥

日本画家。本名、直豊。京都生れ。中島来章に円山派を、塩川文麟に四条派を学ぶ。京都伝統の写生的な作風を後進に指導して、明治以後の京都日本画壇の隆盛に貢献。門下に竹内栖鳳せいほう・菊池芳文・川合玉堂ほか。(1844〜1895)

⇒こうの【幸野】

ごう‐の‐はかり【業の秤】ゴフ‥

地獄で、亡者の罪業の多少をはかるという秤。平家物語2「冥途にて、娑婆世界の罪人を、或いは―にかけ」

こうの‐ひろなか【河野広中】カウ‥

政治家。号は磐州。三春(福島県)出身。東北の自由民権派の中心人物となり、福島事件で投獄。のち衆議院議長・農商務大臣。晩年普通選挙運動にも尽力。(1849〜1923)

⇒こうの【河野】

こうのまい‐こうざん【鴻之舞鉱山】‥マヒクワウ‥

北海道北東部、北見地方紋別市にあった鉱山。金・銀を産した。1915年(大正4)発見、73年閉山。

こうの‐みちあり【河野通有】カウ‥

鎌倉後期の武将。伊予の人。弘安の役の際、敵船を襲ってその将を虜にし、敵船を焼いて帰還。( 〜1311)

⇒こうの【河野】

こう‐の‐もの【甲の物】カフ‥

(能の用語)高くうたう謡うたい。今の上歌あげうたなど。三道「下げて謡ふより―までの一謡」

こう‐の‐もの【香の物】カウ‥

野菜を塩・糠ぬか味噌などに漬けた食品。つけもの。こうこ。しんこ。夏目漱石、吾輩は猫である「―は頗るまづいが経験の為め沢庵を二切許りやつた事がある」

ごう‐の‐もの【剛の者】ガウ‥

(古くは清音。「豪の者」とも書く)

①すぐれて強い人。たけきもののふ。平家物語4「大力だいぢからの―」

②転じて、傑物けつぶつやしたたか者。

こう‐の‐もろなお【高師直】カウ‥ナホ

南北朝時代の武将。足利尊氏の執事。武蔵守。尊氏に従って南朝方と戦い軍功が多かったが、のちに尊氏の弟直義らと対立し、上杉能憲の一党のため弟師泰とともに殺された。「仮名手本忠臣蔵」では浅野長矩を苦しめる吉良上野介きらこうずけのすけに擬する。( 〜1351)

⇒こう【高】

こうの‐よいち【河野与一】カウ‥

哲学者。横浜生れ。東大卒。法大・東北大教授。西洋古典語・主要外国語に精通。西欧文化への深い造詣を示す名訳、博雅の随筆がある。著訳「ライプニッツ形而上学叙説」「アミエルの日記」「学問の曲り角」など。(1896〜1984)

⇒こうの【河野】

こう‐は【広播】クワウ‥

ひろくまくこと。こうはん。

こう‐は【光波】クワウ‥

光の波動。

こう‐は【洪波】

おおなみ。洪濤こうとう。

こう‐は【紅波】

血潮の流れを紅色の波にたとえていう語。謡曲、頼政「―は楯を流し」

こう‐は【硬派】カウ‥

①強硬な主義・意見を主張する党派。

②青少年などで、好んで腕力を振るう不良仲間。

③男女間の交際にきまじめな人。

④新聞社で、政治・経済などの記事をあつかう人の俗称。

↔軟派

こう‐ば【工場】

機械などを使って、比較的小規模に物品の製造や加工をする施設。「町―」→工場こうじょう

こう‐ば【行馬】カウ‥

①人馬通行止めの柵。

②杙くいの端に鉄釘を打ち付けた具。敵騎の進入を防ぐため陣前に設けた防御物。

こう‐ば【耕馬】カウ‥

耕作に使う馬。〈[季]春〉

こう‐ば【貢馬】

諸国から朝廷に献納する馬。

⇒こうば‐ぶぎょう【貢馬奉行】

こう‐ば【詬罵】

ののしりはずかしめること。

こう‐はい【功牌】

功労者に授与する牌。

こう‐はい【交配】カウ‥

受精・受粉すること。交雑と同義にも用いる。かけあわせ。「―種」

こう‐はい【伉配】カウ‥

夫婦。つれあい。

こう‐はい【光背】クワウ‥

仏像の背後につける光明を表す装飾。後光をかたどったもの。頭後にある円形または宝珠形のものを頭光ずこう、身後にある楕円形のものを身光、頭光と身光とを合わせたものを挙身きょしん光という。

⇒こうはい‐こうか【光背効果】

こう‐はい【向拝】カウ‥

⇒ごはい

こう‐はい【向背】カウ‥

①従うこととそむくこと。

②ようす。なりゆき。「―を決する」

こう‐はい【好配】カウ‥

①よい配偶。よいつれあい。

②よい配合。

③よい配当。

こう‐はい【後拝】

⇒ごはい

こう‐はい【後背】

せなか。うしろ。背面。

⇒こうはい‐しっち【後背湿地】

⇒こうはい‐ち【後背地】

こう‐はい【後輩】

①あとに生まれた人。

②学芸・地位などで或る人よりおくれて進む人。また、同じ学校・勤務先などにあとから入った人。「―の面倒を見る」↔先輩

こう‐はい【荒廃】クワウ‥

荒れすたれること。荒れはてること。「―した古寺」「人心の―」

こう‐はい【降灰】カウ‥

⇒こうかい

こう‐はい【高配】カウ‥

他人の配慮の尊敬語。

こう‐はい【項背】カウ‥

うなじとせなか。

こう‐はい【興敗】

興ることとやぶれること。

こう‐はい【興廃】

興ることとすたれること。「皇国の―」

こう‐はい【曠廃】クワウ‥

自分の務めをおろそかにすること。なげやり。

こうばい

(女房詞)海鼠腸このわた。

こう‐ばい【公売】

法律の規定に基づき公の機関により強制的に行われる売買。民事執行として行われる売却および租税滞納処分における換価処分が主なもの。「―処分」

こう‐ばい【勾配】

①傾斜面の傾きの度合。普通、傾斜面の水平方向の変化に対する水平面からの距離の比をいう。「急―」

②斜面。傾斜。

⇒こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】

⇒こうばい‐ひょう【勾配標】

⇒勾配がぬるい

⇒勾配が早い

こう‐ばい【紅梅】

①紅色の花の梅。〈[季]春〉。枕草子37「木の花は濃きも薄きも―」

②紅梅色の略。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

③紅梅襲がさねの略。

⇒こうばい‐いろ【紅梅色】

⇒こうばい‐うら【紅梅裏】

⇒こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

⇒こうばい‐がさね【紅梅襲】

⇒こうばい‐どの【紅梅殿】

⇒こうばい‐におい【紅梅匂】

⇒こうばい‐ばかま【紅梅袴】

⇒こうばい‐もち【紅梅餅】

⇒こうばい‐やき【紅梅焼】

こう‐ばい【黄梅】クワウ‥

熟して黄色くなった梅の実。

⇒こうばい‐の‐あめ【黄梅の雨】

こう‐ばい【購買】

①買うこと。買い入れること。購入。購求。

②購買部・購買組合の略。

⇒こうばい‐くみあい【購買組合】

⇒こうばい‐ぶ【購買部】

⇒こうばい‐りょく【購買力】

⇒こうばいりょく‐へいか【購買力平価】

こうばい‐いろ【紅梅色】

①染色の名。濃い桃色、また、紫を帯びた紅色。

Munsell color system: 2.5R6.5/7.5

②緯よこは紅、経たては紫の織物の色。

③(→)紅梅襲がさねに同じ。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐うら【紅梅裏】

紅梅色の裏地。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうばい‐おり【勾配織】

⇒こうばいおり(紅梅織)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐おり【紅梅織・勾配織】

経たてまたは緯よこあるいは経緯ともに太さの違う2種以上の糸を適当に配置し、表面に畝うねをあらわした織物。高配海気こうはいかいきはその一種。

⇒こう‐ばい【紅梅】

こうはい‐かいき【高配海気】カウ‥

(「勾配甲斐絹」とも書く)経たてにガス糸を用いて太い筋をあらわした海気織。明治年間よりアメリカへ盛んに輸出。

こうばい‐かいき【勾配甲斐絹】‥カヒ‥

⇒こうはいかいき(高配海気)。

⇒こう‐ばい【勾配】

こうばい‐がさね【紅梅襲】

襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。春に着用。

⇒こう‐ばい【紅梅】

広辞苑 ページ 6758 での【○業に沈む】単語。