複数辞典一括検索+![]()

![]()

○黄金花咲くこがねはなさく🔗⭐🔉

○黄金花咲くこがねはなさく

黄金の産出を花が咲くのにたとえていう。万葉集18「すめろきの御代栄えむと東なるみちのく山に―」

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐むし【黄金虫・金亀子】

コガネムシ科の甲虫の総称。世界に約1万7000種が分布。ダイコクコガネ・マグソコガネなどの食糞類と、カブトムシ・スジコガネ・ハナムグリなどの食葉類に大別。また、その一種のコガネムシは、体長約2センチメートル。成虫は種々の植物の葉を食う害虫。幼虫は「じむし」といい、土の中にすみ腐った植物質や根を食う。夏、灯火に寄る。〈[季]夏〉

ダイコクコガネ

撮影:海野和男

コガネムシ

撮影:海野和男

コガネムシ

撮影:海野和男

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐めぬき【黄金目貫】

①黄金製の、刀の目貫。仮名草子、草木太平記「菊鍔の太刀に―打つたるを」

②寒菊かんぎくの異称。花の形が目貫に似ているからいう。

⇒こ‐がね【黄金・金】

ごかねん‐けいかく【五カ年計画】‥クワク

5年間でなしとげることを目標とする事業計画。特に、ソ連が国民経済の発展を目標として始めた(1928年に第1次を開始)5カ年単位の計画は有名。

ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】

[三国志呉志呂蒙伝、注](魯粛が呂蒙に会って談議し、「初めは君を単に武略に長じているだけの人だと思っていたが、今は学問が上達して、呉にいた時代の蒙君(阿蒙の「阿」は発語)ではない」といった故事から)昔のままで進歩のない人物。学問のないつまらない者。

コカ‐の‐き【コカの木・古加の木・古柯の木】

(→)コカに同じ。

ごか‐の‐こえ【五箇の声】‥コヱ

(→)「五箇の調しらべ」に同じ。

ごか‐の‐しょう【五家荘】‥シヤウ

熊本県八代やつしろ市泉町の地名。球磨くま川の支流、川辺川上流の山に囲まれた集落。仁田尾にたお・葉木はぎ・樅木もみき・久連子くれこ・椎原しいばるの旧五カ村を総称。隠田集落の一つ。五箇荘。

ごか‐の‐しらべ【五箇の調】

〔音〕琴きんの、5種の奏法。掻手かいで・片垂かたたり・水宇瓶すいうびょう・蒼海波そうがいは・雁鳴がんめいの称。五箇の声。源氏物語若菜下「琴きんは―あまたの手のなかに心とどめて」

ごか‐の‐ほう【五家の法】‥ハフ

相近接する5家を1組とする隣保組織で、連帯責任を負わせた制度。中国の周代に起こり、日本では律令制の五保、江戸時代の五人組がある。

こが‐はるえ【古賀春江】

洋画家。名は亀雄。久留米市生れ。クレーに傾倒したのち、超現実主義の影響を受けて幻想的な画風を示す。(1895〜1933)

⇒こが【古賀】

ごか‐ひ【五加皮】

五加うこぎの根皮を乾かした漢方薬。強壮剤とし、また五加皮酒をつくる。

こがひんろく【古画品録】‥グワ‥

現存最古の中国画論書。謝赫しゃかくが画家を批評した書。→六法ろっぽう

こ‐かぶ【子株】

①親株から分かれてできた株。

②会社が増資して発行した新株券。新株。

↔親株

こ‐かぶ【小蕪】

蕪かぶの小形のもの。こかぶら。

こ‐がふ【古楽府】

漢詩の一体である楽府のうち、前漢〜六朝期のもの。唐代の新楽府に対していう。

こ‐かべ【小壁】

幅の狭く小さい壁。天井と鴨居との間などにある壁。

ごか‐ぼう【五家宝】

糯米もちごめを蒸して水飴などで固めて棒形とし、青黄粉あおきなこなどを表面にまぶした菓子。江戸時代、上野国五箇村の人が初めて製したといわれ、今、埼玉県熊谷市などの名産。五箇棒。

五家宝

撮影:関戸 勇

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐めぬき【黄金目貫】

①黄金製の、刀の目貫。仮名草子、草木太平記「菊鍔の太刀に―打つたるを」

②寒菊かんぎくの異称。花の形が目貫に似ているからいう。

⇒こ‐がね【黄金・金】

ごかねん‐けいかく【五カ年計画】‥クワク

5年間でなしとげることを目標とする事業計画。特に、ソ連が国民経済の発展を目標として始めた(1928年に第1次を開始)5カ年単位の計画は有名。

ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】

[三国志呉志呂蒙伝、注](魯粛が呂蒙に会って談議し、「初めは君を単に武略に長じているだけの人だと思っていたが、今は学問が上達して、呉にいた時代の蒙君(阿蒙の「阿」は発語)ではない」といった故事から)昔のままで進歩のない人物。学問のないつまらない者。

コカ‐の‐き【コカの木・古加の木・古柯の木】

(→)コカに同じ。

ごか‐の‐こえ【五箇の声】‥コヱ

(→)「五箇の調しらべ」に同じ。

ごか‐の‐しょう【五家荘】‥シヤウ

熊本県八代やつしろ市泉町の地名。球磨くま川の支流、川辺川上流の山に囲まれた集落。仁田尾にたお・葉木はぎ・樅木もみき・久連子くれこ・椎原しいばるの旧五カ村を総称。隠田集落の一つ。五箇荘。

ごか‐の‐しらべ【五箇の調】

〔音〕琴きんの、5種の奏法。掻手かいで・片垂かたたり・水宇瓶すいうびょう・蒼海波そうがいは・雁鳴がんめいの称。五箇の声。源氏物語若菜下「琴きんは―あまたの手のなかに心とどめて」

ごか‐の‐ほう【五家の法】‥ハフ

相近接する5家を1組とする隣保組織で、連帯責任を負わせた制度。中国の周代に起こり、日本では律令制の五保、江戸時代の五人組がある。

こが‐はるえ【古賀春江】

洋画家。名は亀雄。久留米市生れ。クレーに傾倒したのち、超現実主義の影響を受けて幻想的な画風を示す。(1895〜1933)

⇒こが【古賀】

ごか‐ひ【五加皮】

五加うこぎの根皮を乾かした漢方薬。強壮剤とし、また五加皮酒をつくる。

こがひんろく【古画品録】‥グワ‥

現存最古の中国画論書。謝赫しゃかくが画家を批評した書。→六法ろっぽう

こ‐かぶ【子株】

①親株から分かれてできた株。

②会社が増資して発行した新株券。新株。

↔親株

こ‐かぶ【小蕪】

蕪かぶの小形のもの。こかぶら。

こ‐がふ【古楽府】

漢詩の一体である楽府のうち、前漢〜六朝期のもの。唐代の新楽府に対していう。

こ‐かべ【小壁】

幅の狭く小さい壁。天井と鴨居との間などにある壁。

ごか‐ぼう【五家宝】

糯米もちごめを蒸して水飴などで固めて棒形とし、青黄粉あおきなこなどを表面にまぶした菓子。江戸時代、上野国五箇村の人が初めて製したといわれ、今、埼玉県熊谷市などの名産。五箇棒。

五家宝

撮影:関戸 勇

こ‐がまえ【小構え】‥ガマヘ

かまえが小さいこと。小規模。好色二代男「―なることはきらひなり」

こが‐まさお【古賀政男】‥ヲ

作曲家。福岡県生れ。「酒は涙か溜息か」「影を慕いて」など多くの歌謡曲を作曲。哀調をおびた古賀メロディーで知られる。(1904〜1978)

古賀政男と近江俊郎

撮影:林 忠彦

こ‐がまえ【小構え】‥ガマヘ

かまえが小さいこと。小規模。好色二代男「―なることはきらひなり」

こが‐まさお【古賀政男】‥ヲ

作曲家。福岡県生れ。「酒は涙か溜息か」「影を慕いて」など多くの歌謡曲を作曲。哀調をおびた古賀メロディーで知られる。(1904〜1978)

古賀政男と近江俊郎

撮影:林 忠彦

⇒こが【古賀】

こ‐がみ【小紙】

鼻紙などに用いる雑用の紙。好色一代男7「太夫見るより―につい書きて」

こ‐がみ【小腹】

下腹。このかみ。〈和訓栞〉

ごかめやま‐てんのう【後亀山天皇】‥ワウ

南北朝時代の南朝最後の天皇。後村上天皇の第2皇子。名は

⇒こが【古賀】

こ‐がみ【小紙】

鼻紙などに用いる雑用の紙。好色一代男7「太夫見るより―につい書きて」

こ‐がみ【小腹】

下腹。このかみ。〈和訓栞〉

ごかめやま‐てんのう【後亀山天皇】‥ワウ

南北朝時代の南朝最後の天皇。後村上天皇の第2皇子。名は 成ひろなり。1392年(元中9・明徳3)南北両朝合一により北朝の後小松天皇に譲位、帰京。(在位1383〜1392)( 〜1424)→天皇(表)

こ‐がも【小鴨】

カモの一種。小形で、雄は頭が栗色、眼から上頸に至る白い縁のついた緑色帯がある。雌は暗褐色。冬、日本各地の水辺に見られ、長く日本に留まる。肉は美味。古名、たかべ。

ご‐かもん【御家門】

⇒かもん(家門)4

ごかやま【五箇山】

富山県南西部庄川上流にある山村地区。南砺なんと市に属する。庄川本流・支流の五つの谷から成る。合掌造りの民家で有名で、隣接する岐阜県白川郷とともに世界遺産。

五箇山

撮影:新海良夫

成ひろなり。1392年(元中9・明徳3)南北両朝合一により北朝の後小松天皇に譲位、帰京。(在位1383〜1392)( 〜1424)→天皇(表)

こ‐がも【小鴨】

カモの一種。小形で、雄は頭が栗色、眼から上頸に至る白い縁のついた緑色帯がある。雌は暗褐色。冬、日本各地の水辺に見られ、長く日本に留まる。肉は美味。古名、たかべ。

ご‐かもん【御家門】

⇒かもん(家門)4

ごかやま【五箇山】

富山県南西部庄川上流にある山村地区。南砺なんと市に属する。庄川本流・支流の五つの谷から成る。合掌造りの民家で有名で、隣接する岐阜県白川郷とともに世界遺産。

五箇山

撮影:新海良夫

コカ‐よう【コカ葉】‥エフ

コカ(coca)の葉。コカインを採取する。また、この葉を乾かして噛んだりする。→コカ

ごかよう‐おうれん【五ヶ葉黄蓮】‥エフワウ‥

(→)バイカオウレンの別名。

こ‐がら【子柄】

子供の顔だち・体格または態度。

こ‐がら【小辛】

七色唐辛子の、辛味の少ないもの。

こ‐がら【小柄】

①身体が普通より小さいこと。「―な女性」

②着物などの縞柄や模様がこまかいこと。

↔大柄

こ‐がら【小雀】

スズメ目シジュウカラ科の鳥。シジュウカラに似るが、やや小形。ユーラシア大陸中・北部に分布し、亜高山帯の林に繁殖。冬は他のカラ類の群れに混じる。コガラメ。十二雀じゅうにから。〈[季]夏〉

コガラ

撮影:小宮輝之

コカ‐よう【コカ葉】‥エフ

コカ(coca)の葉。コカインを採取する。また、この葉を乾かして噛んだりする。→コカ

ごかよう‐おうれん【五ヶ葉黄蓮】‥エフワウ‥

(→)バイカオウレンの別名。

こ‐がら【子柄】

子供の顔だち・体格または態度。

こ‐がら【小辛】

七色唐辛子の、辛味の少ないもの。

こ‐がら【小柄】

①身体が普通より小さいこと。「―な女性」

②着物などの縞柄や模様がこまかいこと。

↔大柄

こ‐がら【小雀】

スズメ目シジュウカラ科の鳥。シジュウカラに似るが、やや小形。ユーラシア大陸中・北部に分布し、亜高山帯の林に繁殖。冬は他のカラ類の群れに混じる。コガラメ。十二雀じゅうにから。〈[季]夏〉

コガラ

撮影:小宮輝之

こ‐がらし【木枯し・凩】

(木を吹き枯らす意)

①秋から初冬にかけて吹く、強く冷たい風。〈[季]冬〉。源氏物語帚木「―に吹きあはすめる笛の音を」

②(女房詞)(一説、その音からの称かと)すりこぎ。

⇒こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

染色の名。秋の枯葉のような茶色。冴えた焦茶色。

⇒こ‐がらし【木枯し・凩】

こ‐がらす【小烏】

①小さなカラス。

②小烏造の太刀。平家重代の名剣。天国あまくに作とも伝える。いま宮内庁にあるのは伊勢家伝来。小烏丸。平家物語3「是は家に伝はれる―といふ太刀やらむ」

⇒こがらす‐づくり【小烏造】

こがらす‐づくり【小烏造】

刀剣の造り込みの様式。鋒両刃造きっさきもろはづくりで、奈良末期から平安初期に流行。

⇒こ‐がらす【小烏】

こ‐からつ【古唐津】

(コガラツとも)唐津焼で、桃山時代から寛永(1624〜1644)の頃にかけて作られたもの。

こ‐かりぎぬ【小狩衣】

半尻はんじりの別称。

こが・る【焦る】

〔自下二〕

⇒こがれる(下一)

こがれ【焦れ】

①こがれること。恋い慕うこと。「下―」

②焦げついた飯。おこげ。〈日葡辞書〉

⇒こがれ‐こう【焦れ香】

⇒こがれ‐じに【焦れ死に】

⇒こがれ‐なき【焦れ泣き】

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ

①紅くれないに黄色を加えて染めた濃い香色こういろ。

Munsell color system: 5YR5.5/5.5

②襲かさねの色目。山科流では、濃香こきこうと同じとし、表は濃い香色、裏は紅。

③経緯たてよこともに濃い香色で織った織物。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐じに【焦れ死に】

①火に焼かれて死ぬこと。太平記25「皆火に入る夏の虫の如くにて―にこそ死ににけれ」

②激しく恋い慕うあまり、病気になって死ぬこと。思い死に。男色大鑑「千愁百病となつて、―その数を知らず」

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】

〔自五〕

(文語ではナ変)こがれじにをする。

こがれ‐なき【焦れ泣き】

思いこがれて泣くこと。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】

〔自四〕

いよいよ思いこがれる。狭衣物語4「くらべ見よ浅間の山の煙にも誰か思ひの―・ると」

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】

〔自四〕

思いこがれながら日を送る。多くは「漕がる」にかけていう。狭衣物語1「舟のはるかに―・くが」

こが・れる【焦がれる】

〔自下一〕[文]こが・る(下二)

①火に焼けて黒くなる。こげる。源氏物語真木柱「夜べのは焼け通りて、うとましげに―・れたる匂ひなども異様ことようなり」

②火にこげたような色になる。源氏物語藤裏葉「丁字染の―・るるまでしめる白き綾のなつかしきを着給へる」

③日光にさらされて色が変わる。日に焼ける。あせる。夫木和歌抄8「夏の日に―・るる山の草なれやしばしの露にこころやるらむ」

④香が強くたきしめてある。太平記15「取る手もくゆるばかりに―・れたる紅葉重ねの薄様に」

⑤切に慕い思う。恋い慕って思い悩む。源氏物語帚木「をりをり、人やりならぬ胸―・るる夕もあらむと覚え侍り」。天草本平家物語「幼い人はあまりに恋ひ―・れさせられて」。「故郷に―・れる」「待ち―・れる」「思い―・れる」

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】

〔自上二〕

思いこがれてつらく思う。多くは「漕がる」にかけていう。続後拾遺和歌集恋「にふの河舟―・びぬと」

こかわ‐でら【粉河寺】‥カハ‥

和歌山県紀の川市粉河にある粉河観音宗の本山。もと天台宗。西国三十三所第3番の札所。770年(宝亀1)大伴孔子古こしこの草創といい、古くから葛城山信仰の霊地。「粉河寺縁起」などを所蔵。

こかわ‐どの【小川殿】‥カハ‥

足利義政の邸宅。京都一条通の北方、小川の西にあった。小川御所。

こ‐がわり【子変り】‥ガハリ

子供の容貌が成長するに従って変化すること。

こ‐かん【小冠】‥クワン

小冠者こかんじゃの略。古今著聞集15「こともあらぬ―と」

こ‐かん【股間・胯間】

またのあいだ。またぐら。

こ‐かん【孤館】‥クワン

一軒屋のやどや。また、ひとり泊まる旅館。

こ‐かん【枯旱】

ひでりのために植物が枯れること。

こ‐がん【孤雁】

ただ一羽で、つれのない雁。

こ‐がん【胡雁】

(中国北方の胡国から来るからいう)雁のこと。

こ‐がん【湖岸】

湖の岸。

ご‐かん【五官】‥クワン

五感を生ずる五つの感覚器官。眼(視覚)・耳(聴覚)・鼻(嗅覚)・舌(味覚)・皮膚(触覚)をいう。仏教にいう五根から出た語。

ご‐かん【五感】

視・聴・嗅・味・触の五つの感覚。感覚の総称。「―のはたらき」

ご‐かん【互換】‥クワン

たがいにとりかえること。また、とりかえがきくこと。「―性のある部品」

⇒ごかん‐せい【互換性】

ご‐かん【冱寒】

凍って寒さのきびしいこと。

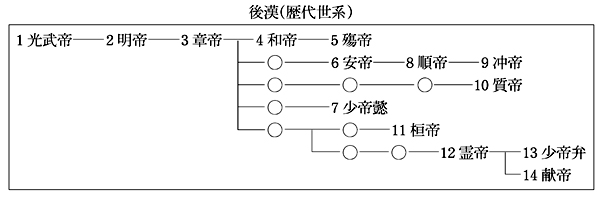

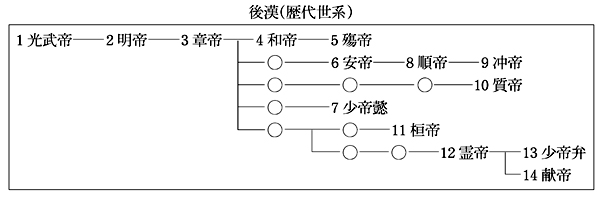

ご‐かん【後漢】

①中国の王朝の一つ。前漢の景帝の6世の孫劉秀が王莽おうもうの新朝を滅ぼして漢室を再興、洛陽に都して光武帝と称してから、献帝に至るまで14世。前漢を西漢というのに対して東漢ともいう。(25〜220)→前漢。

後漢(歴代世系)

こ‐がらし【木枯し・凩】

(木を吹き枯らす意)

①秋から初冬にかけて吹く、強く冷たい風。〈[季]冬〉。源氏物語帚木「―に吹きあはすめる笛の音を」

②(女房詞)(一説、その音からの称かと)すりこぎ。

⇒こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

染色の名。秋の枯葉のような茶色。冴えた焦茶色。

⇒こ‐がらし【木枯し・凩】

こ‐がらす【小烏】

①小さなカラス。

②小烏造の太刀。平家重代の名剣。天国あまくに作とも伝える。いま宮内庁にあるのは伊勢家伝来。小烏丸。平家物語3「是は家に伝はれる―といふ太刀やらむ」

⇒こがらす‐づくり【小烏造】

こがらす‐づくり【小烏造】

刀剣の造り込みの様式。鋒両刃造きっさきもろはづくりで、奈良末期から平安初期に流行。

⇒こ‐がらす【小烏】

こ‐からつ【古唐津】

(コガラツとも)唐津焼で、桃山時代から寛永(1624〜1644)の頃にかけて作られたもの。

こ‐かりぎぬ【小狩衣】

半尻はんじりの別称。

こが・る【焦る】

〔自下二〕

⇒こがれる(下一)

こがれ【焦れ】

①こがれること。恋い慕うこと。「下―」

②焦げついた飯。おこげ。〈日葡辞書〉

⇒こがれ‐こう【焦れ香】

⇒こがれ‐じに【焦れ死に】

⇒こがれ‐なき【焦れ泣き】

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ

①紅くれないに黄色を加えて染めた濃い香色こういろ。

Munsell color system: 5YR5.5/5.5

②襲かさねの色目。山科流では、濃香こきこうと同じとし、表は濃い香色、裏は紅。

③経緯たてよこともに濃い香色で織った織物。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐じに【焦れ死に】

①火に焼かれて死ぬこと。太平記25「皆火に入る夏の虫の如くにて―にこそ死ににけれ」

②激しく恋い慕うあまり、病気になって死ぬこと。思い死に。男色大鑑「千愁百病となつて、―その数を知らず」

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】

〔自五〕

(文語ではナ変)こがれじにをする。

こがれ‐なき【焦れ泣き】

思いこがれて泣くこと。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】

〔自四〕

いよいよ思いこがれる。狭衣物語4「くらべ見よ浅間の山の煙にも誰か思ひの―・ると」

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】

〔自四〕

思いこがれながら日を送る。多くは「漕がる」にかけていう。狭衣物語1「舟のはるかに―・くが」

こが・れる【焦がれる】

〔自下一〕[文]こが・る(下二)

①火に焼けて黒くなる。こげる。源氏物語真木柱「夜べのは焼け通りて、うとましげに―・れたる匂ひなども異様ことようなり」

②火にこげたような色になる。源氏物語藤裏葉「丁字染の―・るるまでしめる白き綾のなつかしきを着給へる」

③日光にさらされて色が変わる。日に焼ける。あせる。夫木和歌抄8「夏の日に―・るる山の草なれやしばしの露にこころやるらむ」

④香が強くたきしめてある。太平記15「取る手もくゆるばかりに―・れたる紅葉重ねの薄様に」

⑤切に慕い思う。恋い慕って思い悩む。源氏物語帚木「をりをり、人やりならぬ胸―・るる夕もあらむと覚え侍り」。天草本平家物語「幼い人はあまりに恋ひ―・れさせられて」。「故郷に―・れる」「待ち―・れる」「思い―・れる」

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】

〔自上二〕

思いこがれてつらく思う。多くは「漕がる」にかけていう。続後拾遺和歌集恋「にふの河舟―・びぬと」

こかわ‐でら【粉河寺】‥カハ‥

和歌山県紀の川市粉河にある粉河観音宗の本山。もと天台宗。西国三十三所第3番の札所。770年(宝亀1)大伴孔子古こしこの草創といい、古くから葛城山信仰の霊地。「粉河寺縁起」などを所蔵。

こかわ‐どの【小川殿】‥カハ‥

足利義政の邸宅。京都一条通の北方、小川の西にあった。小川御所。

こ‐がわり【子変り】‥ガハリ

子供の容貌が成長するに従って変化すること。

こ‐かん【小冠】‥クワン

小冠者こかんじゃの略。古今著聞集15「こともあらぬ―と」

こ‐かん【股間・胯間】

またのあいだ。またぐら。

こ‐かん【孤館】‥クワン

一軒屋のやどや。また、ひとり泊まる旅館。

こ‐かん【枯旱】

ひでりのために植物が枯れること。

こ‐がん【孤雁】

ただ一羽で、つれのない雁。

こ‐がん【胡雁】

(中国北方の胡国から来るからいう)雁のこと。

こ‐がん【湖岸】

湖の岸。

ご‐かん【五官】‥クワン

五感を生ずる五つの感覚器官。眼(視覚)・耳(聴覚)・鼻(嗅覚)・舌(味覚)・皮膚(触覚)をいう。仏教にいう五根から出た語。

ご‐かん【五感】

視・聴・嗅・味・触の五つの感覚。感覚の総称。「―のはたらき」

ご‐かん【互換】‥クワン

たがいにとりかえること。また、とりかえがきくこと。「―性のある部品」

⇒ごかん‐せい【互換性】

ご‐かん【冱寒】

凍って寒さのきびしいこと。

ご‐かん【後漢】

①中国の王朝の一つ。前漢の景帝の6世の孫劉秀が王莽おうもうの新朝を滅ぼして漢室を再興、洛陽に都して光武帝と称してから、献帝に至るまで14世。前漢を西漢というのに対して東漢ともいう。(25〜220)→前漢。

後漢(歴代世系)

②⇒こうかん。

⇒ごかん‐じょ【後漢書】

ご‐かん【御感】

①主君など貴人が感嘆すること。おほめ。ぎょかん。

②主君から賜る感状。

ご‐かん【語幹】

〔言〕(stem)活用する語において、各活用形を通じて不変の部分。屈折接辞(活用語尾)が付加されて一語となる。日本語の用言では、「みる(見る)」の「み」、「くろい(黒い)」の「くろ」の類。↔語尾

ご‐かん【語感】

①言葉の与える感じ。言葉が持っているニュアンス・ひびき。「―の微妙な違い」

②言葉に対する感覚。「―が鋭い作家」

ご‐がん【呉晗】

(Wu Han)中国の歴史家・政治家。浙江義烏の人。清華大学出身。明史研究に従い、「朱元璋伝」を著す。1952年北京副市長。その著「海瑞罷官」批判により文化大革命が始まり、反党・反社会主義と攻撃され、惨死。79年名誉回復。(1909〜1969)

ご‐がん【御願】‥グワン

①阿弥陀仏の誓願。また、貴人の祈願・立願を敬っていう語。落窪物語1「この殿、古き―果しに石山に詣で給ふに」

②御願寺の略。平家物語5「興福寺は淡海公の―」

⇒ごがん‐じ【御願寺】

ご‐がん【護岸】

海岸・河岸・湖岸および堤防を保護して水害から防ぐこと。また、そのための工作物。蛇籠・石・粗朶そだ・木柵・コンクリート・杭などで岸に当たる水勢に抵抗する仕組み。「―工事」

こかん‐し【拒捍使】

(キョカンシとも)平安時代、租税の滞納者や拒否者から徴収するため、諸国に派遣された官人。検非違使けびいしなどがその任に当たった。

ごがん‐じ【御願寺】‥グワン‥

天皇・皇后・王子などの発願によって建てた寺。御願。→勅願寺

⇒ご‐がん【御願】

こ‐かんじゃ【小冠者】‥クワン‥

年のわかい冠者。元服して間もない若者。小冠。義経記2「年頃十七八かと覚え候―一人」

ごかん‐じょ【後漢書】

二十四史の一つ。後漢の事跡を記した史書。本紀10巻、列伝80巻は南朝の宋の范曄はんよう(398〜445)の撰。432年頃成立。志30巻は晋の司馬彪の「続漢書」の志をそのまま採用した。その「東夷伝」には倭わに関する記事がある。

→資料:後漢書東夷伝

⇒ご‐かん【後漢】

こかん‐しれん【虎関師錬】‥クワン‥

鎌倉末〜南北朝時代の臨済宗の僧。京都の人。東福寺海蔵院に居り、詩文に長じ、五山文学の先駆者の一人。著「元亨釈書」「済北集」など。海蔵和尚。(1278〜1346)

ごかん‐せい【互換性】‥クワン‥

機械、特にパソコンなどで、部品やソフトウェアが他機種と共通に使えること。

⇒ご‐かん【互換】

こがん‐せき【虎眼石】

⇒とらめいし

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥

寛骨と大腿骨とを接合する関節。髀臼ひきゅう関節。

⇒こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ

股関節がはずれること。先天性と後天性とがあり、前者は出生時または出生後数カ月以内に股関節骨頭の転位・脱臼を来すもので、女児の骨盤位に多く、後者には外傷性のものと、乳幼児化膿性股関節炎、骨髄炎による病的脱臼とがある。

⇒こ‐かんせつ【股関節】

ごかん‐の‐ひ【五巻の日】‥クワン‥

4日または5日間の法華八講で、法華経第5巻を講ずる第3日目。この巻は提婆品だいばぼんに始まり、仏の教化きょうけによって竜女が成仏したこと、釈尊が法華の講説を聴くために苦行したことを説くので人気があった。いつまきのひ。法華経五巻日。

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「心中刃は氷の朔日しんじゅうやいばはこおりのついたち」の両主人公。

こ‐かんぼん【古刊本】

古い刊本。特に、江戸時代、慶長・元和(1596〜1624)以前の刊本。また、中国の宋元版以前の刊本。

こ‐かんみん【胡漢民】

(Hu Hanmin)中国の政治家。広東番禺の人。孫文の側近として辛亥革命に活躍。南京政府成立後、蒋介石と対立したが、満州事変後は妥協。(1879〜1936)

こかんや‐ぜんう【呼韓邪単于】

匈奴第14代の単于。名は稽侯

②⇒こうかん。

⇒ごかん‐じょ【後漢書】

ご‐かん【御感】

①主君など貴人が感嘆すること。おほめ。ぎょかん。

②主君から賜る感状。

ご‐かん【語幹】

〔言〕(stem)活用する語において、各活用形を通じて不変の部分。屈折接辞(活用語尾)が付加されて一語となる。日本語の用言では、「みる(見る)」の「み」、「くろい(黒い)」の「くろ」の類。↔語尾

ご‐かん【語感】

①言葉の与える感じ。言葉が持っているニュアンス・ひびき。「―の微妙な違い」

②言葉に対する感覚。「―が鋭い作家」

ご‐がん【呉晗】

(Wu Han)中国の歴史家・政治家。浙江義烏の人。清華大学出身。明史研究に従い、「朱元璋伝」を著す。1952年北京副市長。その著「海瑞罷官」批判により文化大革命が始まり、反党・反社会主義と攻撃され、惨死。79年名誉回復。(1909〜1969)

ご‐がん【御願】‥グワン

①阿弥陀仏の誓願。また、貴人の祈願・立願を敬っていう語。落窪物語1「この殿、古き―果しに石山に詣で給ふに」

②御願寺の略。平家物語5「興福寺は淡海公の―」

⇒ごがん‐じ【御願寺】

ご‐がん【護岸】

海岸・河岸・湖岸および堤防を保護して水害から防ぐこと。また、そのための工作物。蛇籠・石・粗朶そだ・木柵・コンクリート・杭などで岸に当たる水勢に抵抗する仕組み。「―工事」

こかん‐し【拒捍使】

(キョカンシとも)平安時代、租税の滞納者や拒否者から徴収するため、諸国に派遣された官人。検非違使けびいしなどがその任に当たった。

ごがん‐じ【御願寺】‥グワン‥

天皇・皇后・王子などの発願によって建てた寺。御願。→勅願寺

⇒ご‐がん【御願】

こ‐かんじゃ【小冠者】‥クワン‥

年のわかい冠者。元服して間もない若者。小冠。義経記2「年頃十七八かと覚え候―一人」

ごかん‐じょ【後漢書】

二十四史の一つ。後漢の事跡を記した史書。本紀10巻、列伝80巻は南朝の宋の范曄はんよう(398〜445)の撰。432年頃成立。志30巻は晋の司馬彪の「続漢書」の志をそのまま採用した。その「東夷伝」には倭わに関する記事がある。

→資料:後漢書東夷伝

⇒ご‐かん【後漢】

こかん‐しれん【虎関師錬】‥クワン‥

鎌倉末〜南北朝時代の臨済宗の僧。京都の人。東福寺海蔵院に居り、詩文に長じ、五山文学の先駆者の一人。著「元亨釈書」「済北集」など。海蔵和尚。(1278〜1346)

ごかん‐せい【互換性】‥クワン‥

機械、特にパソコンなどで、部品やソフトウェアが他機種と共通に使えること。

⇒ご‐かん【互換】

こがん‐せき【虎眼石】

⇒とらめいし

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥

寛骨と大腿骨とを接合する関節。髀臼ひきゅう関節。

⇒こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ

股関節がはずれること。先天性と後天性とがあり、前者は出生時または出生後数カ月以内に股関節骨頭の転位・脱臼を来すもので、女児の骨盤位に多く、後者には外傷性のものと、乳幼児化膿性股関節炎、骨髄炎による病的脱臼とがある。

⇒こ‐かんせつ【股関節】

ごかん‐の‐ひ【五巻の日】‥クワン‥

4日または5日間の法華八講で、法華経第5巻を講ずる第3日目。この巻は提婆品だいばぼんに始まり、仏の教化きょうけによって竜女が成仏したこと、釈尊が法華の講説を聴くために苦行したことを説くので人気があった。いつまきのひ。法華経五巻日。

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「心中刃は氷の朔日しんじゅうやいばはこおりのついたち」の両主人公。

こ‐かんぼん【古刊本】

古い刊本。特に、江戸時代、慶長・元和(1596〜1624)以前の刊本。また、中国の宋元版以前の刊本。

こ‐かんみん【胡漢民】

(Hu Hanmin)中国の政治家。広東番禺の人。孫文の側近として辛亥革命に活躍。南京政府成立後、蒋介石と対立したが、満州事変後は妥協。(1879〜1936)

こかんや‐ぜんう【呼韓邪単于】

匈奴第14代の単于。名は稽侯 さん。漢の宣帝の前51年入朝、漢の援助によって匈奴を統一し、元帝の前33年、北帰に当たって帝から王昭君を妻として賜った。(在位前58〜前31)

こ‐き【小気】

(コは接頭語。コギとも)気。

⇒小気が利く

こ‐き【子機】

電話機本体を親機とし、それと無線で結んで同じ家屋内の離れた所で使う送受話器。

こ‐き【古記】

ふるい記録。旧記。

こ‐き【古稀・古希】

[杜甫、曲江詩「人生七十古来稀なり」]70歳の称。「―の祝い」

こ‐き【古器】

古い時代に製作された器物。古器物。

こ‐き【呼気】

体外に吐き出す空気。また、その流れ。↔吸気

こ‐き【国忌】

(コクキの約)

⇒こっき。源氏物語賢木「十一月の朔日頃、御み―なるに」

こ‐き【孤危】

孤立して危ういこと。

こ‐き【黒器】

黒塗りの合子ごうし。

こ‐ぎ【小木】

ちいさい木。源氏物語順集「此―のおひいでし、万代の老木にならむまでの」

こ‐ぎ【古義】

ふるい意義または解釈。「万葉集―」

こ‐ぎ【古儀】

古い時代の儀式。旧儀。

こ‐ぎ【狐疑】

(狐きつねは疑い深い獣だといわれるところから)事に臨んで疑いためらうこと。開目抄「一切経並びに人師の疏釈を見るに、―氷とけぬ」。「―逡巡しゅんじゅん」

こ‐ぎ【胡鬼】

つくばね。羽子板でつく羽根。「胡鬼の子」ともいう。狂言、花争「―やらうと鳴いたは」

こ‐ぎ【虚偽】

うそ。きょぎ。

ご‐き【五気】

①中央および東西南北の五方の気。

②五臓の気。

③喜・怒・欲・懼く・憂の5種の感情。

ご‐き【五紀】

(「紀」は正しい法の意)

①[書経洪範]歳・月・日・星辰・暦数の五つの秩序。

②[南斉書、高帝紀論「宋氏正位八君、卜年五紀」]12年を1紀とし60年をいう。

ご‐き【五旗】

昔、中国で天子の車駕にたてた5色の旗。

ご‐き【五器】

①仏前を荘厳しょうごんする5個の法器。一対の花瓶けびょうと一対の燭台と1個の香炉。五具足。

五器

撮影:関戸 勇

さん。漢の宣帝の前51年入朝、漢の援助によって匈奴を統一し、元帝の前33年、北帰に当たって帝から王昭君を妻として賜った。(在位前58〜前31)

こ‐き【小気】

(コは接頭語。コギとも)気。

⇒小気が利く

こ‐き【子機】

電話機本体を親機とし、それと無線で結んで同じ家屋内の離れた所で使う送受話器。

こ‐き【古記】

ふるい記録。旧記。

こ‐き【古稀・古希】

[杜甫、曲江詩「人生七十古来稀なり」]70歳の称。「―の祝い」

こ‐き【古器】

古い時代に製作された器物。古器物。

こ‐き【呼気】

体外に吐き出す空気。また、その流れ。↔吸気

こ‐き【国忌】

(コクキの約)

⇒こっき。源氏物語賢木「十一月の朔日頃、御み―なるに」

こ‐き【孤危】

孤立して危ういこと。

こ‐き【黒器】

黒塗りの合子ごうし。

こ‐ぎ【小木】

ちいさい木。源氏物語順集「此―のおひいでし、万代の老木にならむまでの」

こ‐ぎ【古義】

ふるい意義または解釈。「万葉集―」

こ‐ぎ【古儀】

古い時代の儀式。旧儀。

こ‐ぎ【狐疑】

(狐きつねは疑い深い獣だといわれるところから)事に臨んで疑いためらうこと。開目抄「一切経並びに人師の疏釈を見るに、―氷とけぬ」。「―逡巡しゅんじゅん」

こ‐ぎ【胡鬼】

つくばね。羽子板でつく羽根。「胡鬼の子」ともいう。狂言、花争「―やらうと鳴いたは」

こ‐ぎ【虚偽】

うそ。きょぎ。

ご‐き【五気】

①中央および東西南北の五方の気。

②五臓の気。

③喜・怒・欲・懼く・憂の5種の感情。

ご‐き【五紀】

(「紀」は正しい法の意)

①[書経洪範]歳・月・日・星辰・暦数の五つの秩序。

②[南斉書、高帝紀論「宋氏正位八君、卜年五紀」]12年を1紀とし60年をいう。

ご‐き【五旗】

昔、中国で天子の車駕にたてた5色の旗。

ご‐き【五器】

①仏前を荘厳しょうごんする5個の法器。一対の花瓶けびょうと一対の燭台と1個の香炉。五具足。

五器

撮影:関戸 勇

②(→)御器ごきに同じ。

ご‐き【五畿】

五畿内の略。「―七道」→畿内

ご‐き【呉起】

⇒ごし(呉子)1

ご‐き【呉器】

抹茶茶碗の一種。もとは朝鮮の飯茶碗(御器)であって、素朴な大振りの撥ばち形の高台がつく。

ご‐き【御忌】

貴人または祖師の年忌を敬っていう語。ぎょき。

ご‐き【御記】

⇒ぎょき

ご‐き【御器】

食物を盛る蓋つき椀。合器。五器。大鏡時平「御食物みめしものはうるはしく―などにもまゐりすゑで」

⇒御器提げる

ご‐き【碁器】

碁石を入れる器。碁笥ごけ。

ご‐き【語気】

話すことばの調子。語勢。「―が荒い」「―鋭く迫る」

ご‐き【語基】

〔言〕(base)

①語形成の基幹的部分で、派生・屈折接辞が付き得る語または形態素。語幹。

②(→)語根に同じ。

ご‐き【誤記】

あやまりしるすこと。書き誤り。

ごぎ

イワナ類の一地方群(亜種)。本州中国地方に産。頭の丸みが強く、頭背面に明瞭な淡色点が散在。全長20センチメートル。

ご‐ぎ【五義】

[国語周語中]父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝であること。五典。五教。

ご‐ぎ【五儀】

①公・侯・伯・子・男の五等の爵位。

②聖人・賢人・君子・士人・庸人の五等の人品。

③秀士・選士・俊士・造士・進士の称。

ご‐ぎ【語義】

ことばの意義。語意。「―未詳」

こぎ‐あ・う【漕ぎ逢ふ】‥アフ

〔自四〕

舟を漕いで行って出あう。万葉集7「浦ゆ―・はむ」

こきあげ‐いわい【扱上げ祝】‥イハヒ

稲扱いねこきが終わったあとの祝い。金扱かなこきや鎌に餅を供える習俗があった。

こぎ‐あみ【漕網】

海中に投げ入れ、漁船を漕いで引く網の総称。

こぎ‐い・ず【漕ぎ出づ】‥イヅ

〔自下二〕

舟を漕いで出る。万葉集1「潮もかなひぬ今は―・でな」

こぎ‐いた【胡鬼板】

羽子板はごいたのこと。〈[季]新年〉。「―を取り直いてここらをてうどはり松」(狂言歌謡)

コキーユ【coquille フランス】

⇒コキール

コキール【coquille】

(貝殻の意)調理してソースで和えた魚介・肉などをホタテ貝の貝殻または貝殻形の器に詰め、オーブンで焼いた料理。コキーユ。

こき‐い・る【扱き入る】

[一]〔自四〕

「入る」を強めていう語。狂言、烏帽子折「先づこちへ―・つて烏帽子きせやれ」

[二]〔他下二〕

⇒こきいれる(下一)

こき‐い・れる【扱き入れる】

〔他下一〕[文]こきい・る(下二)

しごき取って入れる。万葉集8「梅の花袖に―・れ」

こき‐いろ【濃色】

①染色の名。濃い紫色。

Munsell color system: 7.5RP3.3/2.5

②織色の名。たて・よこともに濃い紫色で織ったもの。古今著聞集11「―の二つ衣、単衣ひとえぎぬ着て」

こぎ・える【凍える】

〔自下一〕

こごえる。好色一代男7「踏石の上なる引下駄を枕に―・えて、いつとなく夢をむすびぬ」

こき‐おと・す【扱き落とす】

〔他五〕

しごいておとす。扱きとる。

こき‐おろ・す【扱き下ろす】

〔他五〕

①しごいておろす。

②ひどく人の悪口をいう。きびしくけなす。「上役を―・す」

こき‐おん【呼気音】

〔言〕呼気によって調音される音。普通の言語音はこれである。↔吸気音

こぎ‐かえ・す【漕ぎ返す】‥カヘス

〔他五〕

舟を漕いで、もとの方へ引きかえす。漕ぎもどす。

こぎ‐かえ・る【漕ぎ返る】‥カヘル

〔自五〕

舟を漕いで、もとの方へかえる。万葉集19「君が船―・り来て津に泊はつるまで」

②(→)御器ごきに同じ。

ご‐き【五畿】

五畿内の略。「―七道」→畿内

ご‐き【呉起】

⇒ごし(呉子)1

ご‐き【呉器】

抹茶茶碗の一種。もとは朝鮮の飯茶碗(御器)であって、素朴な大振りの撥ばち形の高台がつく。

ご‐き【御忌】

貴人または祖師の年忌を敬っていう語。ぎょき。

ご‐き【御記】

⇒ぎょき

ご‐き【御器】

食物を盛る蓋つき椀。合器。五器。大鏡時平「御食物みめしものはうるはしく―などにもまゐりすゑで」

⇒御器提げる

ご‐き【碁器】

碁石を入れる器。碁笥ごけ。

ご‐き【語気】

話すことばの調子。語勢。「―が荒い」「―鋭く迫る」

ご‐き【語基】

〔言〕(base)

①語形成の基幹的部分で、派生・屈折接辞が付き得る語または形態素。語幹。

②(→)語根に同じ。

ご‐き【誤記】

あやまりしるすこと。書き誤り。

ごぎ

イワナ類の一地方群(亜種)。本州中国地方に産。頭の丸みが強く、頭背面に明瞭な淡色点が散在。全長20センチメートル。

ご‐ぎ【五義】

[国語周語中]父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝であること。五典。五教。

ご‐ぎ【五儀】

①公・侯・伯・子・男の五等の爵位。

②聖人・賢人・君子・士人・庸人の五等の人品。

③秀士・選士・俊士・造士・進士の称。

ご‐ぎ【語義】

ことばの意義。語意。「―未詳」

こぎ‐あ・う【漕ぎ逢ふ】‥アフ

〔自四〕

舟を漕いで行って出あう。万葉集7「浦ゆ―・はむ」

こきあげ‐いわい【扱上げ祝】‥イハヒ

稲扱いねこきが終わったあとの祝い。金扱かなこきや鎌に餅を供える習俗があった。

こぎ‐あみ【漕網】

海中に投げ入れ、漁船を漕いで引く網の総称。

こぎ‐い・ず【漕ぎ出づ】‥イヅ

〔自下二〕

舟を漕いで出る。万葉集1「潮もかなひぬ今は―・でな」

こぎ‐いた【胡鬼板】

羽子板はごいたのこと。〈[季]新年〉。「―を取り直いてここらをてうどはり松」(狂言歌謡)

コキーユ【coquille フランス】

⇒コキール

コキール【coquille】

(貝殻の意)調理してソースで和えた魚介・肉などをホタテ貝の貝殻または貝殻形の器に詰め、オーブンで焼いた料理。コキーユ。

こき‐い・る【扱き入る】

[一]〔自四〕

「入る」を強めていう語。狂言、烏帽子折「先づこちへ―・つて烏帽子きせやれ」

[二]〔他下二〕

⇒こきいれる(下一)

こき‐い・れる【扱き入れる】

〔他下一〕[文]こきい・る(下二)

しごき取って入れる。万葉集8「梅の花袖に―・れ」

こき‐いろ【濃色】

①染色の名。濃い紫色。

Munsell color system: 7.5RP3.3/2.5

②織色の名。たて・よこともに濃い紫色で織ったもの。古今著聞集11「―の二つ衣、単衣ひとえぎぬ着て」

こぎ・える【凍える】

〔自下一〕

こごえる。好色一代男7「踏石の上なる引下駄を枕に―・えて、いつとなく夢をむすびぬ」

こき‐おと・す【扱き落とす】

〔他五〕

しごいておとす。扱きとる。

こき‐おろ・す【扱き下ろす】

〔他五〕

①しごいておろす。

②ひどく人の悪口をいう。きびしくけなす。「上役を―・す」

こき‐おん【呼気音】

〔言〕呼気によって調音される音。普通の言語音はこれである。↔吸気音

こぎ‐かえ・す【漕ぎ返す】‥カヘス

〔他五〕

舟を漕いで、もとの方へ引きかえす。漕ぎもどす。

こぎ‐かえ・る【漕ぎ返る】‥カヘル

〔自五〕

舟を漕いで、もとの方へかえる。万葉集19「君が船―・り来て津に泊はつるまで」

コガネムシ

撮影:海野和男

コガネムシ

撮影:海野和男

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐めぬき【黄金目貫】

①黄金製の、刀の目貫。仮名草子、草木太平記「菊鍔の太刀に―打つたるを」

②寒菊かんぎくの異称。花の形が目貫に似ているからいう。

⇒こ‐がね【黄金・金】

ごかねん‐けいかく【五カ年計画】‥クワク

5年間でなしとげることを目標とする事業計画。特に、ソ連が国民経済の発展を目標として始めた(1928年に第1次を開始)5カ年単位の計画は有名。

ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】

[三国志呉志呂蒙伝、注](魯粛が呂蒙に会って談議し、「初めは君を単に武略に長じているだけの人だと思っていたが、今は学問が上達して、呉にいた時代の蒙君(阿蒙の「阿」は発語)ではない」といった故事から)昔のままで進歩のない人物。学問のないつまらない者。

コカ‐の‐き【コカの木・古加の木・古柯の木】

(→)コカに同じ。

ごか‐の‐こえ【五箇の声】‥コヱ

(→)「五箇の調しらべ」に同じ。

ごか‐の‐しょう【五家荘】‥シヤウ

熊本県八代やつしろ市泉町の地名。球磨くま川の支流、川辺川上流の山に囲まれた集落。仁田尾にたお・葉木はぎ・樅木もみき・久連子くれこ・椎原しいばるの旧五カ村を総称。隠田集落の一つ。五箇荘。

ごか‐の‐しらべ【五箇の調】

〔音〕琴きんの、5種の奏法。掻手かいで・片垂かたたり・水宇瓶すいうびょう・蒼海波そうがいは・雁鳴がんめいの称。五箇の声。源氏物語若菜下「琴きんは―あまたの手のなかに心とどめて」

ごか‐の‐ほう【五家の法】‥ハフ

相近接する5家を1組とする隣保組織で、連帯責任を負わせた制度。中国の周代に起こり、日本では律令制の五保、江戸時代の五人組がある。

こが‐はるえ【古賀春江】

洋画家。名は亀雄。久留米市生れ。クレーに傾倒したのち、超現実主義の影響を受けて幻想的な画風を示す。(1895〜1933)

⇒こが【古賀】

ごか‐ひ【五加皮】

五加うこぎの根皮を乾かした漢方薬。強壮剤とし、また五加皮酒をつくる。

こがひんろく【古画品録】‥グワ‥

現存最古の中国画論書。謝赫しゃかくが画家を批評した書。→六法ろっぽう

こ‐かぶ【子株】

①親株から分かれてできた株。

②会社が増資して発行した新株券。新株。

↔親株

こ‐かぶ【小蕪】

蕪かぶの小形のもの。こかぶら。

こ‐がふ【古楽府】

漢詩の一体である楽府のうち、前漢〜六朝期のもの。唐代の新楽府に対していう。

こ‐かべ【小壁】

幅の狭く小さい壁。天井と鴨居との間などにある壁。

ごか‐ぼう【五家宝】

糯米もちごめを蒸して水飴などで固めて棒形とし、青黄粉あおきなこなどを表面にまぶした菓子。江戸時代、上野国五箇村の人が初めて製したといわれ、今、埼玉県熊谷市などの名産。五箇棒。

五家宝

撮影:関戸 勇

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐めぬき【黄金目貫】

①黄金製の、刀の目貫。仮名草子、草木太平記「菊鍔の太刀に―打つたるを」

②寒菊かんぎくの異称。花の形が目貫に似ているからいう。

⇒こ‐がね【黄金・金】

ごかねん‐けいかく【五カ年計画】‥クワク

5年間でなしとげることを目標とする事業計画。特に、ソ連が国民経済の発展を目標として始めた(1928年に第1次を開始)5カ年単位の計画は有名。

ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】

[三国志呉志呂蒙伝、注](魯粛が呂蒙に会って談議し、「初めは君を単に武略に長じているだけの人だと思っていたが、今は学問が上達して、呉にいた時代の蒙君(阿蒙の「阿」は発語)ではない」といった故事から)昔のままで進歩のない人物。学問のないつまらない者。

コカ‐の‐き【コカの木・古加の木・古柯の木】

(→)コカに同じ。

ごか‐の‐こえ【五箇の声】‥コヱ

(→)「五箇の調しらべ」に同じ。

ごか‐の‐しょう【五家荘】‥シヤウ

熊本県八代やつしろ市泉町の地名。球磨くま川の支流、川辺川上流の山に囲まれた集落。仁田尾にたお・葉木はぎ・樅木もみき・久連子くれこ・椎原しいばるの旧五カ村を総称。隠田集落の一つ。五箇荘。

ごか‐の‐しらべ【五箇の調】

〔音〕琴きんの、5種の奏法。掻手かいで・片垂かたたり・水宇瓶すいうびょう・蒼海波そうがいは・雁鳴がんめいの称。五箇の声。源氏物語若菜下「琴きんは―あまたの手のなかに心とどめて」

ごか‐の‐ほう【五家の法】‥ハフ

相近接する5家を1組とする隣保組織で、連帯責任を負わせた制度。中国の周代に起こり、日本では律令制の五保、江戸時代の五人組がある。

こが‐はるえ【古賀春江】

洋画家。名は亀雄。久留米市生れ。クレーに傾倒したのち、超現実主義の影響を受けて幻想的な画風を示す。(1895〜1933)

⇒こが【古賀】

ごか‐ひ【五加皮】

五加うこぎの根皮を乾かした漢方薬。強壮剤とし、また五加皮酒をつくる。

こがひんろく【古画品録】‥グワ‥

現存最古の中国画論書。謝赫しゃかくが画家を批評した書。→六法ろっぽう

こ‐かぶ【子株】

①親株から分かれてできた株。

②会社が増資して発行した新株券。新株。

↔親株

こ‐かぶ【小蕪】

蕪かぶの小形のもの。こかぶら。

こ‐がふ【古楽府】

漢詩の一体である楽府のうち、前漢〜六朝期のもの。唐代の新楽府に対していう。

こ‐かべ【小壁】

幅の狭く小さい壁。天井と鴨居との間などにある壁。

ごか‐ぼう【五家宝】

糯米もちごめを蒸して水飴などで固めて棒形とし、青黄粉あおきなこなどを表面にまぶした菓子。江戸時代、上野国五箇村の人が初めて製したといわれ、今、埼玉県熊谷市などの名産。五箇棒。

五家宝

撮影:関戸 勇

こ‐がまえ【小構え】‥ガマヘ

かまえが小さいこと。小規模。好色二代男「―なることはきらひなり」

こが‐まさお【古賀政男】‥ヲ

作曲家。福岡県生れ。「酒は涙か溜息か」「影を慕いて」など多くの歌謡曲を作曲。哀調をおびた古賀メロディーで知られる。(1904〜1978)

古賀政男と近江俊郎

撮影:林 忠彦

こ‐がまえ【小構え】‥ガマヘ

かまえが小さいこと。小規模。好色二代男「―なることはきらひなり」

こが‐まさお【古賀政男】‥ヲ

作曲家。福岡県生れ。「酒は涙か溜息か」「影を慕いて」など多くの歌謡曲を作曲。哀調をおびた古賀メロディーで知られる。(1904〜1978)

古賀政男と近江俊郎

撮影:林 忠彦

⇒こが【古賀】

こ‐がみ【小紙】

鼻紙などに用いる雑用の紙。好色一代男7「太夫見るより―につい書きて」

こ‐がみ【小腹】

下腹。このかみ。〈和訓栞〉

ごかめやま‐てんのう【後亀山天皇】‥ワウ

南北朝時代の南朝最後の天皇。後村上天皇の第2皇子。名は

⇒こが【古賀】

こ‐がみ【小紙】

鼻紙などに用いる雑用の紙。好色一代男7「太夫見るより―につい書きて」

こ‐がみ【小腹】

下腹。このかみ。〈和訓栞〉

ごかめやま‐てんのう【後亀山天皇】‥ワウ

南北朝時代の南朝最後の天皇。後村上天皇の第2皇子。名は 成ひろなり。1392年(元中9・明徳3)南北両朝合一により北朝の後小松天皇に譲位、帰京。(在位1383〜1392)( 〜1424)→天皇(表)

こ‐がも【小鴨】

カモの一種。小形で、雄は頭が栗色、眼から上頸に至る白い縁のついた緑色帯がある。雌は暗褐色。冬、日本各地の水辺に見られ、長く日本に留まる。肉は美味。古名、たかべ。

ご‐かもん【御家門】

⇒かもん(家門)4

ごかやま【五箇山】

富山県南西部庄川上流にある山村地区。南砺なんと市に属する。庄川本流・支流の五つの谷から成る。合掌造りの民家で有名で、隣接する岐阜県白川郷とともに世界遺産。

五箇山

撮影:新海良夫

成ひろなり。1392年(元中9・明徳3)南北両朝合一により北朝の後小松天皇に譲位、帰京。(在位1383〜1392)( 〜1424)→天皇(表)

こ‐がも【小鴨】

カモの一種。小形で、雄は頭が栗色、眼から上頸に至る白い縁のついた緑色帯がある。雌は暗褐色。冬、日本各地の水辺に見られ、長く日本に留まる。肉は美味。古名、たかべ。

ご‐かもん【御家門】

⇒かもん(家門)4

ごかやま【五箇山】

富山県南西部庄川上流にある山村地区。南砺なんと市に属する。庄川本流・支流の五つの谷から成る。合掌造りの民家で有名で、隣接する岐阜県白川郷とともに世界遺産。

五箇山

撮影:新海良夫

コカ‐よう【コカ葉】‥エフ

コカ(coca)の葉。コカインを採取する。また、この葉を乾かして噛んだりする。→コカ

ごかよう‐おうれん【五ヶ葉黄蓮】‥エフワウ‥

(→)バイカオウレンの別名。

こ‐がら【子柄】

子供の顔だち・体格または態度。

こ‐がら【小辛】

七色唐辛子の、辛味の少ないもの。

こ‐がら【小柄】

①身体が普通より小さいこと。「―な女性」

②着物などの縞柄や模様がこまかいこと。

↔大柄

こ‐がら【小雀】

スズメ目シジュウカラ科の鳥。シジュウカラに似るが、やや小形。ユーラシア大陸中・北部に分布し、亜高山帯の林に繁殖。冬は他のカラ類の群れに混じる。コガラメ。十二雀じゅうにから。〈[季]夏〉

コガラ

撮影:小宮輝之

コカ‐よう【コカ葉】‥エフ

コカ(coca)の葉。コカインを採取する。また、この葉を乾かして噛んだりする。→コカ

ごかよう‐おうれん【五ヶ葉黄蓮】‥エフワウ‥

(→)バイカオウレンの別名。

こ‐がら【子柄】

子供の顔だち・体格または態度。

こ‐がら【小辛】

七色唐辛子の、辛味の少ないもの。

こ‐がら【小柄】

①身体が普通より小さいこと。「―な女性」

②着物などの縞柄や模様がこまかいこと。

↔大柄

こ‐がら【小雀】

スズメ目シジュウカラ科の鳥。シジュウカラに似るが、やや小形。ユーラシア大陸中・北部に分布し、亜高山帯の林に繁殖。冬は他のカラ類の群れに混じる。コガラメ。十二雀じゅうにから。〈[季]夏〉

コガラ

撮影:小宮輝之

こ‐がらし【木枯し・凩】

(木を吹き枯らす意)

①秋から初冬にかけて吹く、強く冷たい風。〈[季]冬〉。源氏物語帚木「―に吹きあはすめる笛の音を」

②(女房詞)(一説、その音からの称かと)すりこぎ。

⇒こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

染色の名。秋の枯葉のような茶色。冴えた焦茶色。

⇒こ‐がらし【木枯し・凩】

こ‐がらす【小烏】

①小さなカラス。

②小烏造の太刀。平家重代の名剣。天国あまくに作とも伝える。いま宮内庁にあるのは伊勢家伝来。小烏丸。平家物語3「是は家に伝はれる―といふ太刀やらむ」

⇒こがらす‐づくり【小烏造】

こがらす‐づくり【小烏造】

刀剣の造り込みの様式。鋒両刃造きっさきもろはづくりで、奈良末期から平安初期に流行。

⇒こ‐がらす【小烏】

こ‐からつ【古唐津】

(コガラツとも)唐津焼で、桃山時代から寛永(1624〜1644)の頃にかけて作られたもの。

こ‐かりぎぬ【小狩衣】

半尻はんじりの別称。

こが・る【焦る】

〔自下二〕

⇒こがれる(下一)

こがれ【焦れ】

①こがれること。恋い慕うこと。「下―」

②焦げついた飯。おこげ。〈日葡辞書〉

⇒こがれ‐こう【焦れ香】

⇒こがれ‐じに【焦れ死に】

⇒こがれ‐なき【焦れ泣き】

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ

①紅くれないに黄色を加えて染めた濃い香色こういろ。

Munsell color system: 5YR5.5/5.5

②襲かさねの色目。山科流では、濃香こきこうと同じとし、表は濃い香色、裏は紅。

③経緯たてよこともに濃い香色で織った織物。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐じに【焦れ死に】

①火に焼かれて死ぬこと。太平記25「皆火に入る夏の虫の如くにて―にこそ死ににけれ」

②激しく恋い慕うあまり、病気になって死ぬこと。思い死に。男色大鑑「千愁百病となつて、―その数を知らず」

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】

〔自五〕

(文語ではナ変)こがれじにをする。

こがれ‐なき【焦れ泣き】

思いこがれて泣くこと。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】

〔自四〕

いよいよ思いこがれる。狭衣物語4「くらべ見よ浅間の山の煙にも誰か思ひの―・ると」

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】

〔自四〕

思いこがれながら日を送る。多くは「漕がる」にかけていう。狭衣物語1「舟のはるかに―・くが」

こが・れる【焦がれる】

〔自下一〕[文]こが・る(下二)

①火に焼けて黒くなる。こげる。源氏物語真木柱「夜べのは焼け通りて、うとましげに―・れたる匂ひなども異様ことようなり」

②火にこげたような色になる。源氏物語藤裏葉「丁字染の―・るるまでしめる白き綾のなつかしきを着給へる」

③日光にさらされて色が変わる。日に焼ける。あせる。夫木和歌抄8「夏の日に―・るる山の草なれやしばしの露にこころやるらむ」

④香が強くたきしめてある。太平記15「取る手もくゆるばかりに―・れたる紅葉重ねの薄様に」

⑤切に慕い思う。恋い慕って思い悩む。源氏物語帚木「をりをり、人やりならぬ胸―・るる夕もあらむと覚え侍り」。天草本平家物語「幼い人はあまりに恋ひ―・れさせられて」。「故郷に―・れる」「待ち―・れる」「思い―・れる」

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】

〔自上二〕

思いこがれてつらく思う。多くは「漕がる」にかけていう。続後拾遺和歌集恋「にふの河舟―・びぬと」

こかわ‐でら【粉河寺】‥カハ‥

和歌山県紀の川市粉河にある粉河観音宗の本山。もと天台宗。西国三十三所第3番の札所。770年(宝亀1)大伴孔子古こしこの草創といい、古くから葛城山信仰の霊地。「粉河寺縁起」などを所蔵。

こかわ‐どの【小川殿】‥カハ‥

足利義政の邸宅。京都一条通の北方、小川の西にあった。小川御所。

こ‐がわり【子変り】‥ガハリ

子供の容貌が成長するに従って変化すること。

こ‐かん【小冠】‥クワン

小冠者こかんじゃの略。古今著聞集15「こともあらぬ―と」

こ‐かん【股間・胯間】

またのあいだ。またぐら。

こ‐かん【孤館】‥クワン

一軒屋のやどや。また、ひとり泊まる旅館。

こ‐かん【枯旱】

ひでりのために植物が枯れること。

こ‐がん【孤雁】

ただ一羽で、つれのない雁。

こ‐がん【胡雁】

(中国北方の胡国から来るからいう)雁のこと。

こ‐がん【湖岸】

湖の岸。

ご‐かん【五官】‥クワン

五感を生ずる五つの感覚器官。眼(視覚)・耳(聴覚)・鼻(嗅覚)・舌(味覚)・皮膚(触覚)をいう。仏教にいう五根から出た語。

ご‐かん【五感】

視・聴・嗅・味・触の五つの感覚。感覚の総称。「―のはたらき」

ご‐かん【互換】‥クワン

たがいにとりかえること。また、とりかえがきくこと。「―性のある部品」

⇒ごかん‐せい【互換性】

ご‐かん【冱寒】

凍って寒さのきびしいこと。

ご‐かん【後漢】

①中国の王朝の一つ。前漢の景帝の6世の孫劉秀が王莽おうもうの新朝を滅ぼして漢室を再興、洛陽に都して光武帝と称してから、献帝に至るまで14世。前漢を西漢というのに対して東漢ともいう。(25〜220)→前漢。

後漢(歴代世系)

こ‐がらし【木枯し・凩】

(木を吹き枯らす意)

①秋から初冬にかけて吹く、強く冷たい風。〈[季]冬〉。源氏物語帚木「―に吹きあはすめる笛の音を」

②(女房詞)(一説、その音からの称かと)すりこぎ。

⇒こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

こがらし‐ちゃ【木枯し茶】

染色の名。秋の枯葉のような茶色。冴えた焦茶色。

⇒こ‐がらし【木枯し・凩】

こ‐がらす【小烏】

①小さなカラス。

②小烏造の太刀。平家重代の名剣。天国あまくに作とも伝える。いま宮内庁にあるのは伊勢家伝来。小烏丸。平家物語3「是は家に伝はれる―といふ太刀やらむ」

⇒こがらす‐づくり【小烏造】

こがらす‐づくり【小烏造】

刀剣の造り込みの様式。鋒両刃造きっさきもろはづくりで、奈良末期から平安初期に流行。

⇒こ‐がらす【小烏】

こ‐からつ【古唐津】

(コガラツとも)唐津焼で、桃山時代から寛永(1624〜1644)の頃にかけて作られたもの。

こ‐かりぎぬ【小狩衣】

半尻はんじりの別称。

こが・る【焦る】

〔自下二〕

⇒こがれる(下一)

こがれ【焦れ】

①こがれること。恋い慕うこと。「下―」

②焦げついた飯。おこげ。〈日葡辞書〉

⇒こがれ‐こう【焦れ香】

⇒こがれ‐じに【焦れ死に】

⇒こがれ‐なき【焦れ泣き】

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ

①紅くれないに黄色を加えて染めた濃い香色こういろ。

Munsell color system: 5YR5.5/5.5

②襲かさねの色目。山科流では、濃香こきこうと同じとし、表は濃い香色、裏は紅。

③経緯たてよこともに濃い香色で織った織物。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐じに【焦れ死に】

①火に焼かれて死ぬこと。太平記25「皆火に入る夏の虫の如くにて―にこそ死ににけれ」

②激しく恋い慕うあまり、病気になって死ぬこと。思い死に。男色大鑑「千愁百病となつて、―その数を知らず」

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】

〔自五〕

(文語ではナ変)こがれじにをする。

こがれ‐なき【焦れ泣き】

思いこがれて泣くこと。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】

〔自四〕

いよいよ思いこがれる。狭衣物語4「くらべ見よ浅間の山の煙にも誰か思ひの―・ると」

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】

〔自四〕

思いこがれながら日を送る。多くは「漕がる」にかけていう。狭衣物語1「舟のはるかに―・くが」

こが・れる【焦がれる】

〔自下一〕[文]こが・る(下二)

①火に焼けて黒くなる。こげる。源氏物語真木柱「夜べのは焼け通りて、うとましげに―・れたる匂ひなども異様ことようなり」

②火にこげたような色になる。源氏物語藤裏葉「丁字染の―・るるまでしめる白き綾のなつかしきを着給へる」

③日光にさらされて色が変わる。日に焼ける。あせる。夫木和歌抄8「夏の日に―・るる山の草なれやしばしの露にこころやるらむ」

④香が強くたきしめてある。太平記15「取る手もくゆるばかりに―・れたる紅葉重ねの薄様に」

⑤切に慕い思う。恋い慕って思い悩む。源氏物語帚木「をりをり、人やりならぬ胸―・るる夕もあらむと覚え侍り」。天草本平家物語「幼い人はあまりに恋ひ―・れさせられて」。「故郷に―・れる」「待ち―・れる」「思い―・れる」

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】

〔自上二〕

思いこがれてつらく思う。多くは「漕がる」にかけていう。続後拾遺和歌集恋「にふの河舟―・びぬと」

こかわ‐でら【粉河寺】‥カハ‥

和歌山県紀の川市粉河にある粉河観音宗の本山。もと天台宗。西国三十三所第3番の札所。770年(宝亀1)大伴孔子古こしこの草創といい、古くから葛城山信仰の霊地。「粉河寺縁起」などを所蔵。

こかわ‐どの【小川殿】‥カハ‥

足利義政の邸宅。京都一条通の北方、小川の西にあった。小川御所。

こ‐がわり【子変り】‥ガハリ

子供の容貌が成長するに従って変化すること。

こ‐かん【小冠】‥クワン

小冠者こかんじゃの略。古今著聞集15「こともあらぬ―と」

こ‐かん【股間・胯間】

またのあいだ。またぐら。

こ‐かん【孤館】‥クワン

一軒屋のやどや。また、ひとり泊まる旅館。

こ‐かん【枯旱】

ひでりのために植物が枯れること。

こ‐がん【孤雁】

ただ一羽で、つれのない雁。

こ‐がん【胡雁】

(中国北方の胡国から来るからいう)雁のこと。

こ‐がん【湖岸】

湖の岸。

ご‐かん【五官】‥クワン

五感を生ずる五つの感覚器官。眼(視覚)・耳(聴覚)・鼻(嗅覚)・舌(味覚)・皮膚(触覚)をいう。仏教にいう五根から出た語。

ご‐かん【五感】

視・聴・嗅・味・触の五つの感覚。感覚の総称。「―のはたらき」

ご‐かん【互換】‥クワン

たがいにとりかえること。また、とりかえがきくこと。「―性のある部品」

⇒ごかん‐せい【互換性】

ご‐かん【冱寒】

凍って寒さのきびしいこと。

ご‐かん【後漢】

①中国の王朝の一つ。前漢の景帝の6世の孫劉秀が王莽おうもうの新朝を滅ぼして漢室を再興、洛陽に都して光武帝と称してから、献帝に至るまで14世。前漢を西漢というのに対して東漢ともいう。(25〜220)→前漢。

後漢(歴代世系)

②⇒こうかん。

⇒ごかん‐じょ【後漢書】

ご‐かん【御感】

①主君など貴人が感嘆すること。おほめ。ぎょかん。

②主君から賜る感状。

ご‐かん【語幹】

〔言〕(stem)活用する語において、各活用形を通じて不変の部分。屈折接辞(活用語尾)が付加されて一語となる。日本語の用言では、「みる(見る)」の「み」、「くろい(黒い)」の「くろ」の類。↔語尾

ご‐かん【語感】

①言葉の与える感じ。言葉が持っているニュアンス・ひびき。「―の微妙な違い」

②言葉に対する感覚。「―が鋭い作家」

ご‐がん【呉晗】

(Wu Han)中国の歴史家・政治家。浙江義烏の人。清華大学出身。明史研究に従い、「朱元璋伝」を著す。1952年北京副市長。その著「海瑞罷官」批判により文化大革命が始まり、反党・反社会主義と攻撃され、惨死。79年名誉回復。(1909〜1969)

ご‐がん【御願】‥グワン

①阿弥陀仏の誓願。また、貴人の祈願・立願を敬っていう語。落窪物語1「この殿、古き―果しに石山に詣で給ふに」

②御願寺の略。平家物語5「興福寺は淡海公の―」

⇒ごがん‐じ【御願寺】

ご‐がん【護岸】

海岸・河岸・湖岸および堤防を保護して水害から防ぐこと。また、そのための工作物。蛇籠・石・粗朶そだ・木柵・コンクリート・杭などで岸に当たる水勢に抵抗する仕組み。「―工事」

こかん‐し【拒捍使】

(キョカンシとも)平安時代、租税の滞納者や拒否者から徴収するため、諸国に派遣された官人。検非違使けびいしなどがその任に当たった。

ごがん‐じ【御願寺】‥グワン‥

天皇・皇后・王子などの発願によって建てた寺。御願。→勅願寺

⇒ご‐がん【御願】

こ‐かんじゃ【小冠者】‥クワン‥

年のわかい冠者。元服して間もない若者。小冠。義経記2「年頃十七八かと覚え候―一人」

ごかん‐じょ【後漢書】

二十四史の一つ。後漢の事跡を記した史書。本紀10巻、列伝80巻は南朝の宋の范曄はんよう(398〜445)の撰。432年頃成立。志30巻は晋の司馬彪の「続漢書」の志をそのまま採用した。その「東夷伝」には倭わに関する記事がある。

→資料:後漢書東夷伝

⇒ご‐かん【後漢】

こかん‐しれん【虎関師錬】‥クワン‥

鎌倉末〜南北朝時代の臨済宗の僧。京都の人。東福寺海蔵院に居り、詩文に長じ、五山文学の先駆者の一人。著「元亨釈書」「済北集」など。海蔵和尚。(1278〜1346)

ごかん‐せい【互換性】‥クワン‥

機械、特にパソコンなどで、部品やソフトウェアが他機種と共通に使えること。

⇒ご‐かん【互換】

こがん‐せき【虎眼石】

⇒とらめいし

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥

寛骨と大腿骨とを接合する関節。髀臼ひきゅう関節。

⇒こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ

股関節がはずれること。先天性と後天性とがあり、前者は出生時または出生後数カ月以内に股関節骨頭の転位・脱臼を来すもので、女児の骨盤位に多く、後者には外傷性のものと、乳幼児化膿性股関節炎、骨髄炎による病的脱臼とがある。

⇒こ‐かんせつ【股関節】

ごかん‐の‐ひ【五巻の日】‥クワン‥

4日または5日間の法華八講で、法華経第5巻を講ずる第3日目。この巻は提婆品だいばぼんに始まり、仏の教化きょうけによって竜女が成仏したこと、釈尊が法華の講説を聴くために苦行したことを説くので人気があった。いつまきのひ。法華経五巻日。

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「心中刃は氷の朔日しんじゅうやいばはこおりのついたち」の両主人公。

こ‐かんぼん【古刊本】

古い刊本。特に、江戸時代、慶長・元和(1596〜1624)以前の刊本。また、中国の宋元版以前の刊本。

こ‐かんみん【胡漢民】

(Hu Hanmin)中国の政治家。広東番禺の人。孫文の側近として辛亥革命に活躍。南京政府成立後、蒋介石と対立したが、満州事変後は妥協。(1879〜1936)

こかんや‐ぜんう【呼韓邪単于】

匈奴第14代の単于。名は稽侯

②⇒こうかん。

⇒ごかん‐じょ【後漢書】

ご‐かん【御感】

①主君など貴人が感嘆すること。おほめ。ぎょかん。

②主君から賜る感状。

ご‐かん【語幹】

〔言〕(stem)活用する語において、各活用形を通じて不変の部分。屈折接辞(活用語尾)が付加されて一語となる。日本語の用言では、「みる(見る)」の「み」、「くろい(黒い)」の「くろ」の類。↔語尾

ご‐かん【語感】

①言葉の与える感じ。言葉が持っているニュアンス・ひびき。「―の微妙な違い」

②言葉に対する感覚。「―が鋭い作家」

ご‐がん【呉晗】

(Wu Han)中国の歴史家・政治家。浙江義烏の人。清華大学出身。明史研究に従い、「朱元璋伝」を著す。1952年北京副市長。その著「海瑞罷官」批判により文化大革命が始まり、反党・反社会主義と攻撃され、惨死。79年名誉回復。(1909〜1969)

ご‐がん【御願】‥グワン

①阿弥陀仏の誓願。また、貴人の祈願・立願を敬っていう語。落窪物語1「この殿、古き―果しに石山に詣で給ふに」

②御願寺の略。平家物語5「興福寺は淡海公の―」

⇒ごがん‐じ【御願寺】

ご‐がん【護岸】

海岸・河岸・湖岸および堤防を保護して水害から防ぐこと。また、そのための工作物。蛇籠・石・粗朶そだ・木柵・コンクリート・杭などで岸に当たる水勢に抵抗する仕組み。「―工事」

こかん‐し【拒捍使】

(キョカンシとも)平安時代、租税の滞納者や拒否者から徴収するため、諸国に派遣された官人。検非違使けびいしなどがその任に当たった。

ごがん‐じ【御願寺】‥グワン‥

天皇・皇后・王子などの発願によって建てた寺。御願。→勅願寺

⇒ご‐がん【御願】

こ‐かんじゃ【小冠者】‥クワン‥

年のわかい冠者。元服して間もない若者。小冠。義経記2「年頃十七八かと覚え候―一人」

ごかん‐じょ【後漢書】

二十四史の一つ。後漢の事跡を記した史書。本紀10巻、列伝80巻は南朝の宋の范曄はんよう(398〜445)の撰。432年頃成立。志30巻は晋の司馬彪の「続漢書」の志をそのまま採用した。その「東夷伝」には倭わに関する記事がある。

→資料:後漢書東夷伝

⇒ご‐かん【後漢】

こかん‐しれん【虎関師錬】‥クワン‥

鎌倉末〜南北朝時代の臨済宗の僧。京都の人。東福寺海蔵院に居り、詩文に長じ、五山文学の先駆者の一人。著「元亨釈書」「済北集」など。海蔵和尚。(1278〜1346)

ごかん‐せい【互換性】‥クワン‥

機械、特にパソコンなどで、部品やソフトウェアが他機種と共通に使えること。

⇒ご‐かん【互換】

こがん‐せき【虎眼石】

⇒とらめいし

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥

寛骨と大腿骨とを接合する関節。髀臼ひきゅう関節。

⇒こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ

股関節がはずれること。先天性と後天性とがあり、前者は出生時または出生後数カ月以内に股関節骨頭の転位・脱臼を来すもので、女児の骨盤位に多く、後者には外傷性のものと、乳幼児化膿性股関節炎、骨髄炎による病的脱臼とがある。

⇒こ‐かんせつ【股関節】

ごかん‐の‐ひ【五巻の日】‥クワン‥

4日または5日間の法華八講で、法華経第5巻を講ずる第3日目。この巻は提婆品だいばぼんに始まり、仏の教化きょうけによって竜女が成仏したこと、釈尊が法華の講説を聴くために苦行したことを説くので人気があった。いつまきのひ。法華経五巻日。

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「心中刃は氷の朔日しんじゅうやいばはこおりのついたち」の両主人公。

こ‐かんぼん【古刊本】

古い刊本。特に、江戸時代、慶長・元和(1596〜1624)以前の刊本。また、中国の宋元版以前の刊本。

こ‐かんみん【胡漢民】

(Hu Hanmin)中国の政治家。広東番禺の人。孫文の側近として辛亥革命に活躍。南京政府成立後、蒋介石と対立したが、満州事変後は妥協。(1879〜1936)

こかんや‐ぜんう【呼韓邪単于】

匈奴第14代の単于。名は稽侯 さん。漢の宣帝の前51年入朝、漢の援助によって匈奴を統一し、元帝の前33年、北帰に当たって帝から王昭君を妻として賜った。(在位前58〜前31)

こ‐き【小気】

(コは接頭語。コギとも)気。

⇒小気が利く

こ‐き【子機】

電話機本体を親機とし、それと無線で結んで同じ家屋内の離れた所で使う送受話器。

こ‐き【古記】

ふるい記録。旧記。

こ‐き【古稀・古希】

[杜甫、曲江詩「人生七十古来稀なり」]70歳の称。「―の祝い」

こ‐き【古器】

古い時代に製作された器物。古器物。

こ‐き【呼気】

体外に吐き出す空気。また、その流れ。↔吸気

こ‐き【国忌】

(コクキの約)

⇒こっき。源氏物語賢木「十一月の朔日頃、御み―なるに」

こ‐き【孤危】

孤立して危ういこと。

こ‐き【黒器】

黒塗りの合子ごうし。

こ‐ぎ【小木】

ちいさい木。源氏物語順集「此―のおひいでし、万代の老木にならむまでの」

こ‐ぎ【古義】

ふるい意義または解釈。「万葉集―」

こ‐ぎ【古儀】

古い時代の儀式。旧儀。

こ‐ぎ【狐疑】

(狐きつねは疑い深い獣だといわれるところから)事に臨んで疑いためらうこと。開目抄「一切経並びに人師の疏釈を見るに、―氷とけぬ」。「―逡巡しゅんじゅん」

こ‐ぎ【胡鬼】

つくばね。羽子板でつく羽根。「胡鬼の子」ともいう。狂言、花争「―やらうと鳴いたは」

こ‐ぎ【虚偽】

うそ。きょぎ。

ご‐き【五気】

①中央および東西南北の五方の気。

②五臓の気。

③喜・怒・欲・懼く・憂の5種の感情。

ご‐き【五紀】

(「紀」は正しい法の意)

①[書経洪範]歳・月・日・星辰・暦数の五つの秩序。

②[南斉書、高帝紀論「宋氏正位八君、卜年五紀」]12年を1紀とし60年をいう。

ご‐き【五旗】

昔、中国で天子の車駕にたてた5色の旗。

ご‐き【五器】

①仏前を荘厳しょうごんする5個の法器。一対の花瓶けびょうと一対の燭台と1個の香炉。五具足。

五器

撮影:関戸 勇

さん。漢の宣帝の前51年入朝、漢の援助によって匈奴を統一し、元帝の前33年、北帰に当たって帝から王昭君を妻として賜った。(在位前58〜前31)

こ‐き【小気】

(コは接頭語。コギとも)気。

⇒小気が利く

こ‐き【子機】

電話機本体を親機とし、それと無線で結んで同じ家屋内の離れた所で使う送受話器。

こ‐き【古記】

ふるい記録。旧記。

こ‐き【古稀・古希】

[杜甫、曲江詩「人生七十古来稀なり」]70歳の称。「―の祝い」

こ‐き【古器】

古い時代に製作された器物。古器物。

こ‐き【呼気】

体外に吐き出す空気。また、その流れ。↔吸気

こ‐き【国忌】

(コクキの約)

⇒こっき。源氏物語賢木「十一月の朔日頃、御み―なるに」

こ‐き【孤危】

孤立して危ういこと。

こ‐き【黒器】

黒塗りの合子ごうし。

こ‐ぎ【小木】

ちいさい木。源氏物語順集「此―のおひいでし、万代の老木にならむまでの」

こ‐ぎ【古義】

ふるい意義または解釈。「万葉集―」

こ‐ぎ【古儀】

古い時代の儀式。旧儀。

こ‐ぎ【狐疑】

(狐きつねは疑い深い獣だといわれるところから)事に臨んで疑いためらうこと。開目抄「一切経並びに人師の疏釈を見るに、―氷とけぬ」。「―逡巡しゅんじゅん」

こ‐ぎ【胡鬼】

つくばね。羽子板でつく羽根。「胡鬼の子」ともいう。狂言、花争「―やらうと鳴いたは」

こ‐ぎ【虚偽】

うそ。きょぎ。

ご‐き【五気】

①中央および東西南北の五方の気。

②五臓の気。

③喜・怒・欲・懼く・憂の5種の感情。

ご‐き【五紀】

(「紀」は正しい法の意)

①[書経洪範]歳・月・日・星辰・暦数の五つの秩序。

②[南斉書、高帝紀論「宋氏正位八君、卜年五紀」]12年を1紀とし60年をいう。

ご‐き【五旗】

昔、中国で天子の車駕にたてた5色の旗。

ご‐き【五器】

①仏前を荘厳しょうごんする5個の法器。一対の花瓶けびょうと一対の燭台と1個の香炉。五具足。

五器

撮影:関戸 勇

②(→)御器ごきに同じ。

ご‐き【五畿】

五畿内の略。「―七道」→畿内

ご‐き【呉起】

⇒ごし(呉子)1

ご‐き【呉器】

抹茶茶碗の一種。もとは朝鮮の飯茶碗(御器)であって、素朴な大振りの撥ばち形の高台がつく。

ご‐き【御忌】

貴人または祖師の年忌を敬っていう語。ぎょき。

ご‐き【御記】

⇒ぎょき

ご‐き【御器】

食物を盛る蓋つき椀。合器。五器。大鏡時平「御食物みめしものはうるはしく―などにもまゐりすゑで」

⇒御器提げる

ご‐き【碁器】

碁石を入れる器。碁笥ごけ。

ご‐き【語気】

話すことばの調子。語勢。「―が荒い」「―鋭く迫る」

ご‐き【語基】

〔言〕(base)

①語形成の基幹的部分で、派生・屈折接辞が付き得る語または形態素。語幹。

②(→)語根に同じ。

ご‐き【誤記】

あやまりしるすこと。書き誤り。

ごぎ

イワナ類の一地方群(亜種)。本州中国地方に産。頭の丸みが強く、頭背面に明瞭な淡色点が散在。全長20センチメートル。

ご‐ぎ【五義】

[国語周語中]父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝であること。五典。五教。

ご‐ぎ【五儀】

①公・侯・伯・子・男の五等の爵位。

②聖人・賢人・君子・士人・庸人の五等の人品。

③秀士・選士・俊士・造士・進士の称。

ご‐ぎ【語義】

ことばの意義。語意。「―未詳」

こぎ‐あ・う【漕ぎ逢ふ】‥アフ

〔自四〕

舟を漕いで行って出あう。万葉集7「浦ゆ―・はむ」

こきあげ‐いわい【扱上げ祝】‥イハヒ

稲扱いねこきが終わったあとの祝い。金扱かなこきや鎌に餅を供える習俗があった。

こぎ‐あみ【漕網】

海中に投げ入れ、漁船を漕いで引く網の総称。

こぎ‐い・ず【漕ぎ出づ】‥イヅ

〔自下二〕

舟を漕いで出る。万葉集1「潮もかなひぬ今は―・でな」

こぎ‐いた【胡鬼板】

羽子板はごいたのこと。〈[季]新年〉。「―を取り直いてここらをてうどはり松」(狂言歌謡)

コキーユ【coquille フランス】

⇒コキール

コキール【coquille】

(貝殻の意)調理してソースで和えた魚介・肉などをホタテ貝の貝殻または貝殻形の器に詰め、オーブンで焼いた料理。コキーユ。

こき‐い・る【扱き入る】

[一]〔自四〕

「入る」を強めていう語。狂言、烏帽子折「先づこちへ―・つて烏帽子きせやれ」

[二]〔他下二〕

⇒こきいれる(下一)

こき‐い・れる【扱き入れる】

〔他下一〕[文]こきい・る(下二)

しごき取って入れる。万葉集8「梅の花袖に―・れ」

こき‐いろ【濃色】

①染色の名。濃い紫色。

Munsell color system: 7.5RP3.3/2.5

②織色の名。たて・よこともに濃い紫色で織ったもの。古今著聞集11「―の二つ衣、単衣ひとえぎぬ着て」

こぎ・える【凍える】

〔自下一〕

こごえる。好色一代男7「踏石の上なる引下駄を枕に―・えて、いつとなく夢をむすびぬ」

こき‐おと・す【扱き落とす】

〔他五〕

しごいておとす。扱きとる。

こき‐おろ・す【扱き下ろす】

〔他五〕

①しごいておろす。

②ひどく人の悪口をいう。きびしくけなす。「上役を―・す」

こき‐おん【呼気音】

〔言〕呼気によって調音される音。普通の言語音はこれである。↔吸気音

こぎ‐かえ・す【漕ぎ返す】‥カヘス

〔他五〕

舟を漕いで、もとの方へ引きかえす。漕ぎもどす。

こぎ‐かえ・る【漕ぎ返る】‥カヘル

〔自五〕

舟を漕いで、もとの方へかえる。万葉集19「君が船―・り来て津に泊はつるまで」

②(→)御器ごきに同じ。

ご‐き【五畿】

五畿内の略。「―七道」→畿内

ご‐き【呉起】

⇒ごし(呉子)1

ご‐き【呉器】

抹茶茶碗の一種。もとは朝鮮の飯茶碗(御器)であって、素朴な大振りの撥ばち形の高台がつく。

ご‐き【御忌】

貴人または祖師の年忌を敬っていう語。ぎょき。

ご‐き【御記】

⇒ぎょき

ご‐き【御器】

食物を盛る蓋つき椀。合器。五器。大鏡時平「御食物みめしものはうるはしく―などにもまゐりすゑで」

⇒御器提げる

ご‐き【碁器】

碁石を入れる器。碁笥ごけ。

ご‐き【語気】

話すことばの調子。語勢。「―が荒い」「―鋭く迫る」

ご‐き【語基】

〔言〕(base)

①語形成の基幹的部分で、派生・屈折接辞が付き得る語または形態素。語幹。

②(→)語根に同じ。

ご‐き【誤記】

あやまりしるすこと。書き誤り。

ごぎ

イワナ類の一地方群(亜種)。本州中国地方に産。頭の丸みが強く、頭背面に明瞭な淡色点が散在。全長20センチメートル。

ご‐ぎ【五義】

[国語周語中]父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝であること。五典。五教。

ご‐ぎ【五儀】

①公・侯・伯・子・男の五等の爵位。

②聖人・賢人・君子・士人・庸人の五等の人品。

③秀士・選士・俊士・造士・進士の称。

ご‐ぎ【語義】

ことばの意義。語意。「―未詳」

こぎ‐あ・う【漕ぎ逢ふ】‥アフ

〔自四〕

舟を漕いで行って出あう。万葉集7「浦ゆ―・はむ」

こきあげ‐いわい【扱上げ祝】‥イハヒ

稲扱いねこきが終わったあとの祝い。金扱かなこきや鎌に餅を供える習俗があった。

こぎ‐あみ【漕網】

海中に投げ入れ、漁船を漕いで引く網の総称。

こぎ‐い・ず【漕ぎ出づ】‥イヅ

〔自下二〕

舟を漕いで出る。万葉集1「潮もかなひぬ今は―・でな」

こぎ‐いた【胡鬼板】

羽子板はごいたのこと。〈[季]新年〉。「―を取り直いてここらをてうどはり松」(狂言歌謡)

コキーユ【coquille フランス】

⇒コキール

コキール【coquille】

(貝殻の意)調理してソースで和えた魚介・肉などをホタテ貝の貝殻または貝殻形の器に詰め、オーブンで焼いた料理。コキーユ。

こき‐い・る【扱き入る】

[一]〔自四〕

「入る」を強めていう語。狂言、烏帽子折「先づこちへ―・つて烏帽子きせやれ」

[二]〔他下二〕

⇒こきいれる(下一)

こき‐い・れる【扱き入れる】

〔他下一〕[文]こきい・る(下二)

しごき取って入れる。万葉集8「梅の花袖に―・れ」

こき‐いろ【濃色】

①染色の名。濃い紫色。

Munsell color system: 7.5RP3.3/2.5

②織色の名。たて・よこともに濃い紫色で織ったもの。古今著聞集11「―の二つ衣、単衣ひとえぎぬ着て」

こぎ・える【凍える】

〔自下一〕

こごえる。好色一代男7「踏石の上なる引下駄を枕に―・えて、いつとなく夢をむすびぬ」

こき‐おと・す【扱き落とす】

〔他五〕

しごいておとす。扱きとる。

こき‐おろ・す【扱き下ろす】

〔他五〕

①しごいておろす。

②ひどく人の悪口をいう。きびしくけなす。「上役を―・す」

こき‐おん【呼気音】

〔言〕呼気によって調音される音。普通の言語音はこれである。↔吸気音

こぎ‐かえ・す【漕ぎ返す】‥カヘス

〔他五〕

舟を漕いで、もとの方へ引きかえす。漕ぎもどす。

こぎ‐かえ・る【漕ぎ返る】‥カヘル

〔自五〕

舟を漕いで、もとの方へかえる。万葉集19「君が船―・り来て津に泊はつるまで」

広辞苑 ページ 6904 での【○黄金花咲く】単語。