複数辞典一括検索+![]()

![]()

○御器提げるごきさげる🔗⭐🔉

○御器提げるごきさげる

(椀をもって食を乞う意)乞食こじきとなる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「師直が口一つで御器提げうも知れぬあぶない身代」

⇒ご‐き【御器】

こ‐きざみ【小刻み】

①細かく刻むこと。

②短い間隔で小さい動きをくり返すこと。「―に歩く」

③短い間隔で少しずつ物事を行うこと。小出し。「―に発表する」

こき‐し【幾許】

〔副〕

たくさん。古事記中「たちそばの実の無けくを―ひゑね」

こき‐し・く【扱き敷く】

〔他四〕

しごき取って敷きならべる。万葉集20「秋風の吹き―・ける花の庭」

ごき‐しちどう【五畿七道】‥ダウ

律令制下の地方行政区画。山城・大和・摂津・河内・和泉の5カ国と東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の七道。日本全国の意にも用いる。

こぎ‐しゅんじゅん【狐疑逡巡】

疑い深く、あれこれと考えてためらうこと。

こぎ‐しんごんしゅう【古義真言宗】

真言宗の一派。新義真言宗に対して、従来の高野山の流れを汲む系統。本地身説法(大日経は本地身である大日如来が説いたとする説)を主張する。第二次大戦後は各派に分裂して、この名称を名乗る派はなくなった。古義派。

こ‐きず【小疵・小傷】

ちょっとしたきず。軽いきず。太平記22「少々の―をば物の数とも思はざりけるに」

こぎ・ず【漕ぎ出】‥ヅ

〔自下二〕

コギイヅの約。万葉集6「棚無小舟―・づらし」

こぎ‐す・ぐ【漕ぎ過ぐ】

〔自上二〕

舟を漕いで、通り過ぎる。

こぎ‐そ・く【漕ぎ退く】

〔他下二〕

舟を漕いで、おしのける。漕ぎわける。土佐日記「難波潟葦―・けてみ船来にけり」

こき‐だ【幾許】

〔副〕

多く。たくさん。ここだ。古事記中「実の多けくを―ひゑね」

こきだ‐く【幾許く】

〔副〕

甚だしく。たくさん。ここだく。万葉集2「野辺行く道は―も繁しじに荒れたるか」

こき‐だけ【扱き竹】

稲を扱こくのに用いる竹製の具。

こきだ・し【幾許し】

〔形シク〕

甚だしい。たくさんである。続日本紀10「―・しきおほき天の下のことをや」

こぎ‐だ・す【漕ぎ出す】

〔他五〕

①漕いで舟を出す。

②漕ぎ始める。

こ‐ぎたな・い【小穢い・小汚い】

〔形〕[文]こぎたな・し(ク)

どことなくよごれていていやだ。全体に薄よごれた感じである。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・い小姓でござるわい」

こぎ‐た・む【漕ぎ回む】

〔自上二〕

こぎめぐる。こぎまわる。万葉集1「―・み行きし棚無し小舟」

こぎ‐たもとお・る【漕ぎ徘徊る】‥タモトホル

〔自四〕

あちこちと舟を漕いでまわる。万葉集18「をふの崎―・りひねもすに見ともあくべき浦にあらなくに」

こき‐た・る【扱き垂る】

〔自下二〕

しごいたようにこぼれ落ちる。古今和歌集恋「―・れて雨も涙も降りそぼちつつ」

こき‐ちら・す【扱き散らす】

〔他四〕

しごいて散らす。また、「散らす」を強めていう。古今和歌集雑「―・す滝の白玉拾ひおきて世のうき時の涙にぞ借る」

こき‐つか・う【扱き使う】‥ツカフ

〔他五〕

容赦なくあらあらしく使う。酷使する。「ただで―・う」

こぎ‐つ・く【漕ぎ着く】

[一]〔自五〕

①漕いで到着する。

②転じて、努力して到達する。

[二]〔他下二〕

⇒こぎつける(下一)

こぎ‐つ・ける【漕ぎ着ける】

〔他下一〕[文]こぎつ・く(下二)

①舟などを漕いで到着させる。

②(自動詞的に)努力して目標に到達する。「示談に―・ける」

こ‐ぎって【小切手】

振出人が銀行を支払人として、受取人、その指図人または持参人に一定金額を支払うべきことを支払人に委託する有価証券。「―を切る」

⇒こぎって‐ちょう【小切手帳】

こぎって‐ちょう【小切手帳】‥チヤウ

小切手用紙を綴じた帳面。銀行が当座預金者に交付しておき小切手の振出しに供する。

⇒こ‐ぎって【小切手】

こ‐ぎつね【小狐・子狐】

小さい狐。また、狐の子。

⇒こぎつね‐ざ【小狐座】

こぎつね‐ざ【小狐座】

(Vulpecula ラテン)白鳥座の南にある星座。9月中旬の夕刻、天頂にくる。

⇒こ‐ぎつね【小狐・子狐】

こぎつねまる【小狐丸】

三条小鍛冶宗近むねちか作の宝剣の名。小狐。→小鍛冶

こぎつねれいざ【小狐礼三】

歌舞伎脚本「小春穏沖津白浪こはるなぎおきつしらなみ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1864年(元治1)初演。講談から脚色した白浪物。

こぎ‐つら・ねる【漕ぎ連ねる】

〔他下一〕[文]こぎつら・ぬ(下二)

舟をつらねて漕ぐ。宇津保物語吹上下「やり水にこがねの舟ども―・ねて船遊びして」

こぎ‐づり【漕釣】

舟を漕ぎ進めながら魚を釣ること。

こぎ‐つ・る【漕ぎ連る】

〔他下二〕

連なって漕ぐ。こぎつらねる。新後拾遺和歌集夏「大堰川山もと遠く―・れて広瀬にならぶ篝火かがりびのかげ」

ごき‐づる【合器蔓・合子草】

ウリ科の蔓性一年草。水辺に自生。茎は長さ約2メートルで、巻ひげがある。葉は長三角形で先端が尖る。秋、帯黄緑色の小花を総状に配列。のち楕円形の果実を下垂、熟すと上下に割れるのでこの名がある。ヨメノワン。

こぎ‐て【漕ぎ手】

舟を漕ぐ人。

こき‐でん【弘徽殿】

(コウキデンとも)平安京内裏の殿舎の一つ。後宮の一つで、清涼殿の北にあり、麗景殿と相対する。また、そこに住む皇后・中宮・女御などの称。大鏡昔物語「伊勢の君の、―のかべにかきつけたうべりし歌こそは」→内裏(図)。

⇒こきでん‐の‐にょうご【弘徽殿の女御】

こ‐ぎてん【小機転】

ちょっとした機転。目先の機転。

こきでん‐の‐にょうご【弘徽殿の女御】

源氏物語中の人物。桐壺帝の后で朱雀院の母。光源氏の母の桐壺更衣を嫉妬し、朧月夜の尚侍のことで源氏を排斥する。後の弘徽殿の大后。

⇒こき‐でん【弘徽殿】

こぎ‐どう【古義堂】‥ダウ

伊藤仁斎の住居、塾の名称。その址は京都市上京区東堀川通下立売上ルにある。

コギト‐エルゴ‐スム【cogito, ergo sum ラテン】

〔哲〕デカルトが「方法序説」でのべた言葉。「私は考える、ゆえに私はある」の意で、彼はあらゆることを懐疑したあげく、意識の内容は疑いえても、意識する私の存在は疑いえないという結論に到達し、これを第一原理とし、確実な認識の出発点とした。

ご‐きない【五畿内】

「畿内」参照。

こ‐ぎぬ【小衣】

半袖または袖無しの短い仕事着。

こぎ‐ぬ・ける【漕ぎ抜ける】

〔自下一〕

困難などを、通り抜ける。切り抜ける。

こぎ‐の‐こ【胡鬼の子】

①羽子。羽根。胡鬼。「黙れ子供羽を抜いてやらうに、―にせいやれ」(狂言歌謡)

②ツクバネの木。また、その実。〈[季]秋〉

ごき‐の‐み【御器の実】

(御器の中に入れる実の意)飯。また、飯のたね。生活の手段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「海道筋の―をぶちあげ」

こきば‐く【幾許く】

〔副〕

甚だしく。たいそう。万葉集20「―もゆたけきかも」

こき‐ばし【扱き箸】

50センチメートル前後の丸竹2本または割り竹の一端を括って、2本の間に稲の穂を挟んで扱く具。稲扱箸いねこばし。こいばし。→千歯せんば

こぎ‐は・つ【漕ぎ泊つ】

〔自下二〕

漕ぎ着いて碇泊する。万葉集3「わが船は比良の湊に―・てむ」

こ‐きび【小気味】

コキミの訛。

ごき‐ひき【御器挽き】

木地屋の別名。御器師ごきしとも。

こ‐きぶつ【古器物】

ふるい器物。古器。

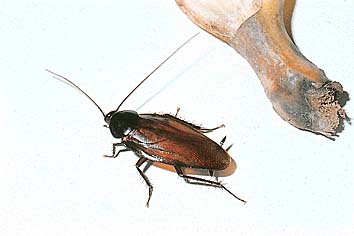

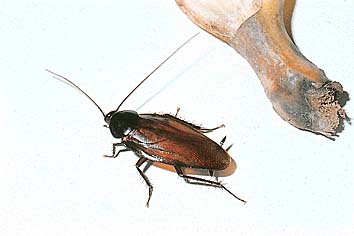

ごきぶり【蜚蠊】

(御器ごき噛かぶりの転)ゴキブリ目ゴキブリ科の昆虫の総称。体は甚だしく扁平で幅が広く楕円形。多くは褐色や黒褐色で、油に浸ったような光沢がある。家住性のものは人間や荷物などの移動に伴って広く伝播し、台所などで食品を害するほか、伝染病を媒介する。ワモンゴキブリ、チャバネゴキブリなど。アブラムシ。古名、あくたむし・つのむし。〈[季]夏〉

クロゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

こぎ‐ま・う【漕ぎ回ふ】‥マフ

〔自四〕

漕ぎまわる。漕ぎめぐる。源氏物語少女「楽の船ども―・ひて」

こき‐ま・ぜる【扱き混ぜる】

〔他下一〕[文]こきま・ず(下二)

かきまぜる。まぜあわせる。古今和歌集春「見渡せば柳さくらを―・ぜて都ぞ春の錦なりける」

こぎ‐まわ・す【漕ぎ回す】‥マハス

〔他五〕

漕ぎまわらせる。こぎめぐらす。

こぎ‐まわ・る【漕ぎ回る】‥マハル

〔自五〕

漕いでまわる。こぎめぐる。

こ‐きみ【小気味】

(コは接頭語)「気味」を軽くいう語。

⇒こきみ‐よ・い【小気味好い】

こ‐ぎみ【小君・子君】

①平安時代、年少者の愛称。源氏物語帚木「またの日―召したれば」

②なじみの遊女。沙石集7「某が伯父にて候ひしが―にて候ひき」↔小夫こづま

こ‐ぎみ【故君】

故人となった人の敬称。宇津保物語俊蔭「―には天人もえまさらざりけるを」

こきみ‐よ・い【小気味好い】

〔形〕

気持が良い。あざやかで好感が持てる。好色一代女1「菱川が書きしこきみのよき姿枕を見ては、我を覚へず上気して」。「―・い返事」

⇒こ‐きみ【小気味】

こぎ・みる【漕ぎ回る】

〔自上一〕

こぎめぐる。こぎまわる。万葉集3「武庫の浦を―・みる小舟」

こぎ‐めぐ・る【漕ぎ回る】

〔自五〕

漕いであちこちまわる。

こぎ‐もど・す【漕ぎ戻す】

〔他五〕

(→)「こぎかえす」に同じ。太平記2「手に手に船を―・す」

こき‐もとゆい【扱元結・摎元結】‥ユヒ

長くよったこよりを水に浸し、車で縒よりをかけて作った元結。扱しごき元結。

こ‐きゃく【沽却】

売り払うこと。売却。

こ‐きゃく【顧客】

おとくいの客。こかく。

⇒こきゃく‐しこう【顧客志向】

⇒こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

⇒こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

ご‐ぎゃく【五逆】

①〔仏〕五種の罪悪。父・母・阿羅漢あらかんを殺すこと、僧団の和合をこわすこと、仏の身体を傷つけること。他にも説がある。これを犯せば無間むけん地獄に堕ちるという。五逆罪。

②君・父・母・祖父・祖母を殺すこと。これを犯せば極刑に処せられるべき罪とされる。

⇒ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

〔仏〕(→)五逆1に同じ。

⇒ご‐ぎゃく【五逆】

こきゃく‐しこう【顧客志向】‥カウ

企業活動のすべてを顧客中心に考える態度。マーケティング中心の考え方。市場志向。消費者志向。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

顧客が満足させたいと思っている欲求。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

企業がその事業活動を通じて、顧客の欲求や必要性を効果的に満たすこと。

⇒こ‐きゃく【顧客】

コキュ【cocu フランス】

妻を寝取られた男。コキュー。

こ‐きゅう【呼吸】‥キフ

①(respiration)

㋐生物が外界から酸素を取り入れ、二酸化炭素を外界に放出する現象。特に動物が、そのために行う筋肉運動。息を吸ったり吐いたりすること。外呼吸。「―を整える」「新鮮な空気を―する」

㋑生物の組織や細胞が酸素を取り入れて酸化還元反応を行い、エネルギーを獲得すること。内呼吸。

㋒生物が酸化還元によってエネルギーを獲得する化学反応過程の総称。無気呼吸も含む。

②物事を行う微妙なこつ。調子。要領。

③動作をともにする人と人との間の調子。「―をそろえる」

④きわめて短い時間。「一―の後」

⇒こきゅう‐うんどう【呼吸運動】

⇒こきゅう‐おん【呼吸音】

⇒こきゅう‐き【呼吸器】

⇒こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】

⇒こきゅう‐きん【呼吸筋】

⇒こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】

⇒こきゅう‐こん【呼吸根】

⇒こきゅう‐こんなん【呼吸困難】

⇒こきゅう‐さ【呼吸鎖】

⇒こきゅう‐しき【呼吸式】

⇒こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】

⇒こきゅう‐りつ【呼吸率】

⇒呼吸を合わす

⇒呼吸を呑み込む

こ‐きゅう【狐裘】‥キウ

狐の腋わきの白毛皮でつくったかわごろも。貴重品とされる。

こ‐きゅう【故旧】‥キウ

ふるいなじみ。以前からの知人。

こ‐きゅう【故宮】

昔の宮殿。ふるい御殿。

⇒こきゅう‐はくぶついん【故宮博物院】

こ‐きゅう【枯朽】‥キウ

枯れ朽ちること。

こ‐きゅう【胡弓・鼓弓】

①広義には、アジアのリュート属の擦弦楽器の総称。中国の胡琴こきんや、朝鮮の奚琴けいきんなども含む。

②日本の擦弦楽器。三味線をやや小型化した形で全長約70センチメートル。中子先なかごさきが長く、駒を胴の上方にかける点が三味線と異なる。胴を膝の間に垂直に構え、馬毛をゆるく張った長い弓で擦って奏する。本曲や箏・三味線との三曲合奏のほか、下座音楽・民俗芸能などでも用いられる。

胡弓

こぎ‐ま・う【漕ぎ回ふ】‥マフ

〔自四〕

漕ぎまわる。漕ぎめぐる。源氏物語少女「楽の船ども―・ひて」

こき‐ま・ぜる【扱き混ぜる】

〔他下一〕[文]こきま・ず(下二)

かきまぜる。まぜあわせる。古今和歌集春「見渡せば柳さくらを―・ぜて都ぞ春の錦なりける」

こぎ‐まわ・す【漕ぎ回す】‥マハス

〔他五〕

漕ぎまわらせる。こぎめぐらす。

こぎ‐まわ・る【漕ぎ回る】‥マハル

〔自五〕

漕いでまわる。こぎめぐる。

こ‐きみ【小気味】

(コは接頭語)「気味」を軽くいう語。

⇒こきみ‐よ・い【小気味好い】

こ‐ぎみ【小君・子君】

①平安時代、年少者の愛称。源氏物語帚木「またの日―召したれば」

②なじみの遊女。沙石集7「某が伯父にて候ひしが―にて候ひき」↔小夫こづま

こ‐ぎみ【故君】

故人となった人の敬称。宇津保物語俊蔭「―には天人もえまさらざりけるを」

こきみ‐よ・い【小気味好い】

〔形〕

気持が良い。あざやかで好感が持てる。好色一代女1「菱川が書きしこきみのよき姿枕を見ては、我を覚へず上気して」。「―・い返事」

⇒こ‐きみ【小気味】

こぎ・みる【漕ぎ回る】

〔自上一〕

こぎめぐる。こぎまわる。万葉集3「武庫の浦を―・みる小舟」

こぎ‐めぐ・る【漕ぎ回る】

〔自五〕

漕いであちこちまわる。

こぎ‐もど・す【漕ぎ戻す】

〔他五〕

(→)「こぎかえす」に同じ。太平記2「手に手に船を―・す」

こき‐もとゆい【扱元結・摎元結】‥ユヒ

長くよったこよりを水に浸し、車で縒よりをかけて作った元結。扱しごき元結。

こ‐きゃく【沽却】

売り払うこと。売却。

こ‐きゃく【顧客】

おとくいの客。こかく。

⇒こきゃく‐しこう【顧客志向】

⇒こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

⇒こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

ご‐ぎゃく【五逆】

①〔仏〕五種の罪悪。父・母・阿羅漢あらかんを殺すこと、僧団の和合をこわすこと、仏の身体を傷つけること。他にも説がある。これを犯せば無間むけん地獄に堕ちるという。五逆罪。

②君・父・母・祖父・祖母を殺すこと。これを犯せば極刑に処せられるべき罪とされる。

⇒ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

〔仏〕(→)五逆1に同じ。

⇒ご‐ぎゃく【五逆】

こきゃく‐しこう【顧客志向】‥カウ

企業活動のすべてを顧客中心に考える態度。マーケティング中心の考え方。市場志向。消費者志向。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

顧客が満足させたいと思っている欲求。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

企業がその事業活動を通じて、顧客の欲求や必要性を効果的に満たすこと。

⇒こ‐きゃく【顧客】

コキュ【cocu フランス】

妻を寝取られた男。コキュー。

こ‐きゅう【呼吸】‥キフ

①(respiration)

㋐生物が外界から酸素を取り入れ、二酸化炭素を外界に放出する現象。特に動物が、そのために行う筋肉運動。息を吸ったり吐いたりすること。外呼吸。「―を整える」「新鮮な空気を―する」

㋑生物の組織や細胞が酸素を取り入れて酸化還元反応を行い、エネルギーを獲得すること。内呼吸。

㋒生物が酸化還元によってエネルギーを獲得する化学反応過程の総称。無気呼吸も含む。

②物事を行う微妙なこつ。調子。要領。

③動作をともにする人と人との間の調子。「―をそろえる」

④きわめて短い時間。「一―の後」

⇒こきゅう‐うんどう【呼吸運動】

⇒こきゅう‐おん【呼吸音】

⇒こきゅう‐き【呼吸器】

⇒こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】

⇒こきゅう‐きん【呼吸筋】

⇒こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】

⇒こきゅう‐こん【呼吸根】

⇒こきゅう‐こんなん【呼吸困難】

⇒こきゅう‐さ【呼吸鎖】

⇒こきゅう‐しき【呼吸式】

⇒こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】

⇒こきゅう‐りつ【呼吸率】

⇒呼吸を合わす

⇒呼吸を呑み込む

こ‐きゅう【狐裘】‥キウ

狐の腋わきの白毛皮でつくったかわごろも。貴重品とされる。

こ‐きゅう【故旧】‥キウ

ふるいなじみ。以前からの知人。

こ‐きゅう【故宮】

昔の宮殿。ふるい御殿。

⇒こきゅう‐はくぶついん【故宮博物院】

こ‐きゅう【枯朽】‥キウ

枯れ朽ちること。

こ‐きゅう【胡弓・鼓弓】

①広義には、アジアのリュート属の擦弦楽器の総称。中国の胡琴こきんや、朝鮮の奚琴けいきんなども含む。

②日本の擦弦楽器。三味線をやや小型化した形で全長約70センチメートル。中子先なかごさきが長く、駒を胴の上方にかける点が三味線と異なる。胴を膝の間に垂直に構え、馬毛をゆるく張った長い弓で擦って奏する。本曲や箏・三味線との三曲合奏のほか、下座音楽・民俗芸能などでも用いられる。

胡弓

③沖縄の擦弦楽器。椰子やし殻の胴に蛇皮を張る。中国から伝来したものを改造。クーチョー。

ご‐きゅう【御給】‥キフ

平安時代、年官・年爵・封戸ふこ・職田などの称。

ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ

(呉の地に多く産したからいう)水牛すいぎゅうの異称。

⇒呉牛月に喘ぐ

こきゅう‐うんどう【呼吸運動】‥キフ‥

動物が外呼吸のために行う運動。呼吸器に接する空気または水を常に新しくするために行う。哺乳類の横隔膜と肋間筋とによる胸郭の拡大・収縮など、各動物群に特有な運動が見られる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐おん【呼吸音】‥キフ‥

呼吸を営む際に発する音。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐き【呼吸器】‥キフ‥

外呼吸を営むのに特に分化した器官。高等動物の肺および気道、魚類の鰓えら、クモ類の書肺、昆虫類の気管など。皮膚や腸管でも呼吸は行われるが、普通は含めない。呼吸器官。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】‥キフ‥シヤウ‥

早産未熟児に多発する呼吸障害。肺表面活性物質の欠乏により肺胞の拡張が不十分となることによる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きん【呼吸筋】‥キフ‥

呼吸運動を営む筋肉。すなわち呼吸の際、胸郭の拡大・収縮を行うもの。内肋間筋・外肋間筋などに横隔膜が加わる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】‥キフカウ‥

呼吸(内呼吸)に関与する酵素の総称。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こん【呼吸根】‥キフ‥

水中または泥中から直立し空中に出て呼吸作用を行う根。ヌマスギ・ミズキンバイの根の類。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こんなん【呼吸困難】‥キフ‥

何らかの原因により、肺でのガス交換が妨げられ、組織に十分な酸素が供給されない時におこる、呼吸運動が病的に亢進した状態。呼吸は浅く、頻繁になり、呼吸筋以外の筋肉が呼吸運動に加わり、苦しむ。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐さ【呼吸鎖】‥キフ‥

細胞呼吸の一連の生化学的な反応の連鎖のうち、ミトコンドリアの内膜上で行われる電子の移動を伴う反応。この過程によりATPが生成されるとともに、基質から脱水素された水素が酸化されて水になる。→電子伝達系。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐しき【呼吸式】‥キフ‥

呼吸運動の様式。胸式・腹式および胸腹式がある。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】‥キフ‥

呼吸運動をつかさどる神経中枢。延髄にあり、さらに脳の影響もうける。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

③沖縄の擦弦楽器。椰子やし殻の胴に蛇皮を張る。中国から伝来したものを改造。クーチョー。

ご‐きゅう【御給】‥キフ

平安時代、年官・年爵・封戸ふこ・職田などの称。

ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ

(呉の地に多く産したからいう)水牛すいぎゅうの異称。

⇒呉牛月に喘ぐ

こきゅう‐うんどう【呼吸運動】‥キフ‥

動物が外呼吸のために行う運動。呼吸器に接する空気または水を常に新しくするために行う。哺乳類の横隔膜と肋間筋とによる胸郭の拡大・収縮など、各動物群に特有な運動が見られる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐おん【呼吸音】‥キフ‥

呼吸を営む際に発する音。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐き【呼吸器】‥キフ‥

外呼吸を営むのに特に分化した器官。高等動物の肺および気道、魚類の鰓えら、クモ類の書肺、昆虫類の気管など。皮膚や腸管でも呼吸は行われるが、普通は含めない。呼吸器官。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】‥キフ‥シヤウ‥

早産未熟児に多発する呼吸障害。肺表面活性物質の欠乏により肺胞の拡張が不十分となることによる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きん【呼吸筋】‥キフ‥

呼吸運動を営む筋肉。すなわち呼吸の際、胸郭の拡大・収縮を行うもの。内肋間筋・外肋間筋などに横隔膜が加わる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】‥キフカウ‥

呼吸(内呼吸)に関与する酵素の総称。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こん【呼吸根】‥キフ‥

水中または泥中から直立し空中に出て呼吸作用を行う根。ヌマスギ・ミズキンバイの根の類。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こんなん【呼吸困難】‥キフ‥

何らかの原因により、肺でのガス交換が妨げられ、組織に十分な酸素が供給されない時におこる、呼吸運動が病的に亢進した状態。呼吸は浅く、頻繁になり、呼吸筋以外の筋肉が呼吸運動に加わり、苦しむ。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐さ【呼吸鎖】‥キフ‥

細胞呼吸の一連の生化学的な反応の連鎖のうち、ミトコンドリアの内膜上で行われる電子の移動を伴う反応。この過程によりATPが生成されるとともに、基質から脱水素された水素が酸化されて水になる。→電子伝達系。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐しき【呼吸式】‥キフ‥

呼吸運動の様式。胸式・腹式および胸腹式がある。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】‥キフ‥

呼吸運動をつかさどる神経中枢。延髄にあり、さらに脳の影響もうける。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

こぎ‐ま・う【漕ぎ回ふ】‥マフ

〔自四〕

漕ぎまわる。漕ぎめぐる。源氏物語少女「楽の船ども―・ひて」

こき‐ま・ぜる【扱き混ぜる】

〔他下一〕[文]こきま・ず(下二)

かきまぜる。まぜあわせる。古今和歌集春「見渡せば柳さくらを―・ぜて都ぞ春の錦なりける」

こぎ‐まわ・す【漕ぎ回す】‥マハス

〔他五〕

漕ぎまわらせる。こぎめぐらす。

こぎ‐まわ・る【漕ぎ回る】‥マハル

〔自五〕

漕いでまわる。こぎめぐる。

こ‐きみ【小気味】

(コは接頭語)「気味」を軽くいう語。

⇒こきみ‐よ・い【小気味好い】

こ‐ぎみ【小君・子君】

①平安時代、年少者の愛称。源氏物語帚木「またの日―召したれば」

②なじみの遊女。沙石集7「某が伯父にて候ひしが―にて候ひき」↔小夫こづま

こ‐ぎみ【故君】

故人となった人の敬称。宇津保物語俊蔭「―には天人もえまさらざりけるを」

こきみ‐よ・い【小気味好い】

〔形〕

気持が良い。あざやかで好感が持てる。好色一代女1「菱川が書きしこきみのよき姿枕を見ては、我を覚へず上気して」。「―・い返事」

⇒こ‐きみ【小気味】

こぎ・みる【漕ぎ回る】

〔自上一〕

こぎめぐる。こぎまわる。万葉集3「武庫の浦を―・みる小舟」

こぎ‐めぐ・る【漕ぎ回る】

〔自五〕

漕いであちこちまわる。

こぎ‐もど・す【漕ぎ戻す】

〔他五〕

(→)「こぎかえす」に同じ。太平記2「手に手に船を―・す」

こき‐もとゆい【扱元結・摎元結】‥ユヒ

長くよったこよりを水に浸し、車で縒よりをかけて作った元結。扱しごき元結。

こ‐きゃく【沽却】

売り払うこと。売却。

こ‐きゃく【顧客】

おとくいの客。こかく。

⇒こきゃく‐しこう【顧客志向】

⇒こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

⇒こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

ご‐ぎゃく【五逆】

①〔仏〕五種の罪悪。父・母・阿羅漢あらかんを殺すこと、僧団の和合をこわすこと、仏の身体を傷つけること。他にも説がある。これを犯せば無間むけん地獄に堕ちるという。五逆罪。

②君・父・母・祖父・祖母を殺すこと。これを犯せば極刑に処せられるべき罪とされる。

⇒ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

〔仏〕(→)五逆1に同じ。

⇒ご‐ぎゃく【五逆】

こきゃく‐しこう【顧客志向】‥カウ

企業活動のすべてを顧客中心に考える態度。マーケティング中心の考え方。市場志向。消費者志向。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

顧客が満足させたいと思っている欲求。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

企業がその事業活動を通じて、顧客の欲求や必要性を効果的に満たすこと。

⇒こ‐きゃく【顧客】

コキュ【cocu フランス】

妻を寝取られた男。コキュー。

こ‐きゅう【呼吸】‥キフ

①(respiration)

㋐生物が外界から酸素を取り入れ、二酸化炭素を外界に放出する現象。特に動物が、そのために行う筋肉運動。息を吸ったり吐いたりすること。外呼吸。「―を整える」「新鮮な空気を―する」

㋑生物の組織や細胞が酸素を取り入れて酸化還元反応を行い、エネルギーを獲得すること。内呼吸。

㋒生物が酸化還元によってエネルギーを獲得する化学反応過程の総称。無気呼吸も含む。

②物事を行う微妙なこつ。調子。要領。

③動作をともにする人と人との間の調子。「―をそろえる」

④きわめて短い時間。「一―の後」

⇒こきゅう‐うんどう【呼吸運動】

⇒こきゅう‐おん【呼吸音】

⇒こきゅう‐き【呼吸器】

⇒こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】

⇒こきゅう‐きん【呼吸筋】

⇒こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】

⇒こきゅう‐こん【呼吸根】

⇒こきゅう‐こんなん【呼吸困難】

⇒こきゅう‐さ【呼吸鎖】

⇒こきゅう‐しき【呼吸式】

⇒こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】

⇒こきゅう‐りつ【呼吸率】

⇒呼吸を合わす

⇒呼吸を呑み込む

こ‐きゅう【狐裘】‥キウ

狐の腋わきの白毛皮でつくったかわごろも。貴重品とされる。

こ‐きゅう【故旧】‥キウ

ふるいなじみ。以前からの知人。

こ‐きゅう【故宮】

昔の宮殿。ふるい御殿。

⇒こきゅう‐はくぶついん【故宮博物院】

こ‐きゅう【枯朽】‥キウ

枯れ朽ちること。

こ‐きゅう【胡弓・鼓弓】

①広義には、アジアのリュート属の擦弦楽器の総称。中国の胡琴こきんや、朝鮮の奚琴けいきんなども含む。

②日本の擦弦楽器。三味線をやや小型化した形で全長約70センチメートル。中子先なかごさきが長く、駒を胴の上方にかける点が三味線と異なる。胴を膝の間に垂直に構え、馬毛をゆるく張った長い弓で擦って奏する。本曲や箏・三味線との三曲合奏のほか、下座音楽・民俗芸能などでも用いられる。

胡弓

こぎ‐ま・う【漕ぎ回ふ】‥マフ

〔自四〕

漕ぎまわる。漕ぎめぐる。源氏物語少女「楽の船ども―・ひて」

こき‐ま・ぜる【扱き混ぜる】

〔他下一〕[文]こきま・ず(下二)

かきまぜる。まぜあわせる。古今和歌集春「見渡せば柳さくらを―・ぜて都ぞ春の錦なりける」

こぎ‐まわ・す【漕ぎ回す】‥マハス

〔他五〕

漕ぎまわらせる。こぎめぐらす。

こぎ‐まわ・る【漕ぎ回る】‥マハル

〔自五〕

漕いでまわる。こぎめぐる。

こ‐きみ【小気味】

(コは接頭語)「気味」を軽くいう語。

⇒こきみ‐よ・い【小気味好い】

こ‐ぎみ【小君・子君】

①平安時代、年少者の愛称。源氏物語帚木「またの日―召したれば」

②なじみの遊女。沙石集7「某が伯父にて候ひしが―にて候ひき」↔小夫こづま

こ‐ぎみ【故君】

故人となった人の敬称。宇津保物語俊蔭「―には天人もえまさらざりけるを」

こきみ‐よ・い【小気味好い】

〔形〕

気持が良い。あざやかで好感が持てる。好色一代女1「菱川が書きしこきみのよき姿枕を見ては、我を覚へず上気して」。「―・い返事」

⇒こ‐きみ【小気味】

こぎ・みる【漕ぎ回る】

〔自上一〕

こぎめぐる。こぎまわる。万葉集3「武庫の浦を―・みる小舟」

こぎ‐めぐ・る【漕ぎ回る】

〔自五〕

漕いであちこちまわる。

こぎ‐もど・す【漕ぎ戻す】

〔他五〕

(→)「こぎかえす」に同じ。太平記2「手に手に船を―・す」

こき‐もとゆい【扱元結・摎元結】‥ユヒ

長くよったこよりを水に浸し、車で縒よりをかけて作った元結。扱しごき元結。

こ‐きゃく【沽却】

売り払うこと。売却。

こ‐きゃく【顧客】

おとくいの客。こかく。

⇒こきゃく‐しこう【顧客志向】

⇒こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

⇒こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

ご‐ぎゃく【五逆】

①〔仏〕五種の罪悪。父・母・阿羅漢あらかんを殺すこと、僧団の和合をこわすこと、仏の身体を傷つけること。他にも説がある。これを犯せば無間むけん地獄に堕ちるという。五逆罪。

②君・父・母・祖父・祖母を殺すこと。これを犯せば極刑に処せられるべき罪とされる。

⇒ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

ごぎゃく‐ざい【五逆罪】

〔仏〕(→)五逆1に同じ。

⇒ご‐ぎゃく【五逆】

こきゃく‐しこう【顧客志向】‥カウ

企業活動のすべてを顧客中心に考える態度。マーケティング中心の考え方。市場志向。消費者志向。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐ニーズ【顧客ニーズ】

顧客が満足させたいと思っている欲求。

⇒こ‐きゃく【顧客】

こきゃく‐まんぞく【顧客満足】

企業がその事業活動を通じて、顧客の欲求や必要性を効果的に満たすこと。

⇒こ‐きゃく【顧客】

コキュ【cocu フランス】

妻を寝取られた男。コキュー。

こ‐きゅう【呼吸】‥キフ

①(respiration)

㋐生物が外界から酸素を取り入れ、二酸化炭素を外界に放出する現象。特に動物が、そのために行う筋肉運動。息を吸ったり吐いたりすること。外呼吸。「―を整える」「新鮮な空気を―する」

㋑生物の組織や細胞が酸素を取り入れて酸化還元反応を行い、エネルギーを獲得すること。内呼吸。

㋒生物が酸化還元によってエネルギーを獲得する化学反応過程の総称。無気呼吸も含む。

②物事を行う微妙なこつ。調子。要領。

③動作をともにする人と人との間の調子。「―をそろえる」

④きわめて短い時間。「一―の後」

⇒こきゅう‐うんどう【呼吸運動】

⇒こきゅう‐おん【呼吸音】

⇒こきゅう‐き【呼吸器】

⇒こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】

⇒こきゅう‐きん【呼吸筋】

⇒こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】

⇒こきゅう‐こん【呼吸根】

⇒こきゅう‐こんなん【呼吸困難】

⇒こきゅう‐さ【呼吸鎖】

⇒こきゅう‐しき【呼吸式】

⇒こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】

⇒こきゅう‐りつ【呼吸率】

⇒呼吸を合わす

⇒呼吸を呑み込む

こ‐きゅう【狐裘】‥キウ

狐の腋わきの白毛皮でつくったかわごろも。貴重品とされる。

こ‐きゅう【故旧】‥キウ

ふるいなじみ。以前からの知人。

こ‐きゅう【故宮】

昔の宮殿。ふるい御殿。

⇒こきゅう‐はくぶついん【故宮博物院】

こ‐きゅう【枯朽】‥キウ

枯れ朽ちること。

こ‐きゅう【胡弓・鼓弓】

①広義には、アジアのリュート属の擦弦楽器の総称。中国の胡琴こきんや、朝鮮の奚琴けいきんなども含む。

②日本の擦弦楽器。三味線をやや小型化した形で全長約70センチメートル。中子先なかごさきが長く、駒を胴の上方にかける点が三味線と異なる。胴を膝の間に垂直に構え、馬毛をゆるく張った長い弓で擦って奏する。本曲や箏・三味線との三曲合奏のほか、下座音楽・民俗芸能などでも用いられる。

胡弓

③沖縄の擦弦楽器。椰子やし殻の胴に蛇皮を張る。中国から伝来したものを改造。クーチョー。

ご‐きゅう【御給】‥キフ

平安時代、年官・年爵・封戸ふこ・職田などの称。

ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ

(呉の地に多く産したからいう)水牛すいぎゅうの異称。

⇒呉牛月に喘ぐ

こきゅう‐うんどう【呼吸運動】‥キフ‥

動物が外呼吸のために行う運動。呼吸器に接する空気または水を常に新しくするために行う。哺乳類の横隔膜と肋間筋とによる胸郭の拡大・収縮など、各動物群に特有な運動が見られる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐おん【呼吸音】‥キフ‥

呼吸を営む際に発する音。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐き【呼吸器】‥キフ‥

外呼吸を営むのに特に分化した器官。高等動物の肺および気道、魚類の鰓えら、クモ類の書肺、昆虫類の気管など。皮膚や腸管でも呼吸は行われるが、普通は含めない。呼吸器官。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】‥キフ‥シヤウ‥

早産未熟児に多発する呼吸障害。肺表面活性物質の欠乏により肺胞の拡張が不十分となることによる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きん【呼吸筋】‥キフ‥

呼吸運動を営む筋肉。すなわち呼吸の際、胸郭の拡大・収縮を行うもの。内肋間筋・外肋間筋などに横隔膜が加わる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】‥キフカウ‥

呼吸(内呼吸)に関与する酵素の総称。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こん【呼吸根】‥キフ‥

水中または泥中から直立し空中に出て呼吸作用を行う根。ヌマスギ・ミズキンバイの根の類。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こんなん【呼吸困難】‥キフ‥

何らかの原因により、肺でのガス交換が妨げられ、組織に十分な酸素が供給されない時におこる、呼吸運動が病的に亢進した状態。呼吸は浅く、頻繁になり、呼吸筋以外の筋肉が呼吸運動に加わり、苦しむ。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐さ【呼吸鎖】‥キフ‥

細胞呼吸の一連の生化学的な反応の連鎖のうち、ミトコンドリアの内膜上で行われる電子の移動を伴う反応。この過程によりATPが生成されるとともに、基質から脱水素された水素が酸化されて水になる。→電子伝達系。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐しき【呼吸式】‥キフ‥

呼吸運動の様式。胸式・腹式および胸腹式がある。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】‥キフ‥

呼吸運動をつかさどる神経中枢。延髄にあり、さらに脳の影響もうける。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

③沖縄の擦弦楽器。椰子やし殻の胴に蛇皮を張る。中国から伝来したものを改造。クーチョー。

ご‐きゅう【御給】‥キフ

平安時代、年官・年爵・封戸ふこ・職田などの称。

ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ

(呉の地に多く産したからいう)水牛すいぎゅうの異称。

⇒呉牛月に喘ぐ

こきゅう‐うんどう【呼吸運動】‥キフ‥

動物が外呼吸のために行う運動。呼吸器に接する空気または水を常に新しくするために行う。哺乳類の横隔膜と肋間筋とによる胸郭の拡大・収縮など、各動物群に特有な運動が見られる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐おん【呼吸音】‥キフ‥

呼吸を営む際に発する音。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐き【呼吸器】‥キフ‥

外呼吸を営むのに特に分化した器官。高等動物の肺および気道、魚類の鰓えら、クモ類の書肺、昆虫類の気管など。皮膚や腸管でも呼吸は行われるが、普通は含めない。呼吸器官。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きゅうはく‐しょうこうぐん【呼吸窮迫症候群】‥キフ‥シヤウ‥

早産未熟児に多発する呼吸障害。肺表面活性物質の欠乏により肺胞の拡張が不十分となることによる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐きん【呼吸筋】‥キフ‥

呼吸運動を営む筋肉。すなわち呼吸の際、胸郭の拡大・収縮を行うもの。内肋間筋・外肋間筋などに横隔膜が加わる。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こうそ【呼吸酵素】‥キフカウ‥

呼吸(内呼吸)に関与する酵素の総称。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こん【呼吸根】‥キフ‥

水中または泥中から直立し空中に出て呼吸作用を行う根。ヌマスギ・ミズキンバイの根の類。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐こんなん【呼吸困難】‥キフ‥

何らかの原因により、肺でのガス交換が妨げられ、組織に十分な酸素が供給されない時におこる、呼吸運動が病的に亢進した状態。呼吸は浅く、頻繁になり、呼吸筋以外の筋肉が呼吸運動に加わり、苦しむ。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐さ【呼吸鎖】‥キフ‥

細胞呼吸の一連の生化学的な反応の連鎖のうち、ミトコンドリアの内膜上で行われる電子の移動を伴う反応。この過程によりATPが生成されるとともに、基質から脱水素された水素が酸化されて水になる。→電子伝達系。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐しき【呼吸式】‥キフ‥

呼吸運動の様式。胸式・腹式および胸腹式がある。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

こきゅう‐ちゅうすう【呼吸中枢】‥キフ‥

呼吸運動をつかさどる神経中枢。延髄にあり、さらに脳の影響もうける。

⇒こ‐きゅう【呼吸】

広辞苑 ページ 6916 での【○御器提げる】単語。