複数辞典一括検索+![]()

![]()

○子を持って知る親の恩こをもってしるおやのおん🔗⭐🔉

○子を持って知る親の恩こをもってしるおやのおん

自分が親になって初めて親の恩の有難さがわかるものだ。

⇒こ【子・児・仔】

こん

①かたい物が打ち当たって発する音。

②咳せきの音。

③狐の鳴く声。

こん

コト(事)の転。奴俳諧「酒のかはるはうい―だ」

こん【今】

(呉音。漢音はキン)いま。このたび。「―大会」

こん【今】

姓氏の一つ。

⇒こん‐わじろう【今和次郎】

こん【坤】

八卦はっけの一つ。☷で表す。陰の卦で、地にかたどり、柔順で物を成長させる徳を表す。方位では南西ひつじさるに配する。↔乾けん

こん【根】

①気力のもと。物事に堪え得る気力。

②〔仏〕ある働きを生じさせる能力。例えば、感覚作用を生じさせる感覚器官(眼根など)。また、悟りに向かう衆生しゅじょうの能力(機根・根性)。

③〔化〕(radical)(→)基き2に同じ。

④〔数〕(root)

㋐方程式の解。「―を求める」

㋑ある数を何乗かした数に対するそのもとの数。「平方―」

⇒根を詰める

こん【痕】

あと。あとかた。

こん【紺】

青と紫との和合した色。

Munsell color system: 6PB2.5/4

こん【喉】

①(女房詞)魚。

②魚を数える語。こう。平治物語「一―の魚を獄中に投げ入れけるに」

こん【献】

(呉音)酒杯をさす回数または酒食をすすめる度数を数える語。客をもてなす時、膳に杯・銚子(・肴)を出し、酒3杯をすすめてから膳を下げるのを一献という。徒然草「一―にうちあはび、二―にえび、三―にかいもちひにてやみぬ」

こん【魂】

たましい。陽の霊魂。謡曲、朝長「―は善所に赴けど、魄は修羅道に残つて」↔魄はく

こん【鯀】

中国古代伝説上の人物。尭の臣。顓頊せんぎょくの子、禹の父。治水に従うこと9年、功が挙がらなかったので誅ちゅうされたという。

こん【鯤】

大魚の名。荘子逍遥遊「北冥に魚あり、その名を―となす。―の大なること、その幾千里なるを知らず」

コン

コンピューター・コンディショニング・コンプレックス・コントロール・コンテスト・コンクリートなどの略。「パソ‐―」「エア‐―」「マザ‐―」「リモ‐―」「生なま―」

こん

〔接尾〕

振売ふりうり商人が売物の名に添えて呼んだ語。狂言、酢薑すはじかみ「酢―、はじかみ―」

ごん

五ごの訛。特に酒5合を略していう。

ごん

(女房詞)牛蒡ごぼう。

ごん【艮】

(慣用音。コンとも)八卦はっけの一つ。☶で表す。山にかたどり、静止の徳を表す。方位では北東うしとらに配する。

ごん【言】

⇒げん(言)

ごん【権】

(呉音)

①官位を示す語に冠して、定員外に権かりに置いた地位を表す語。「―大納言」

②本来のものに準ずる意を示す語。栄華物語花山「―の北の方にてめでたく」

→けん(権)

こん‐あん【今案】

自分で新しく立てた考え。職原鈔「ただ道理に任せて―を加ふべからず」

⇒こんあん‐いらく【今案意楽】

こんあん‐いらく【今案意楽】

新しい自分の考えを得意に思って楽しむこと。武雑記「―を以て新作し」

⇒こん‐あん【今案】

こん‐い【婚衣】

繁殖期に美しく変じた鳥の羽衣うい。繁殖期がすむと抜けかわって元に戻る。普通、雄に著しい。生殖羽。

こん‐い【袞衣】

⇒こんえ

こん‐い【懇意】

①ねんごろな心。親切。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「御親子の御―心肝に徹し忝かたじけなし」

②交際の親しいこと。仲のよいこと。「―な間柄」「―にする」

こん‐いつ【混一】

まぜあわせて統一すること。ひとまとめにすること。

こん‐いつ【渾一】

違ったものが、全くとけあって一つのものとなること。

こん‐いと【紺糸】

紺色の糸。

⇒こんいと‐おどし【紺糸縅】

こんいと‐おどし【紺糸縅】‥ヲドシ

鎧の縅毛の名。紺染めの組糸で縅したもの。

⇒こん‐いと【紺糸】

こん‐いん【婚姻】

結婚すること。夫婦となること。一対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子供が嫡出子として認められる関係。民法上は、戸籍法に従って届け出た場合に成立する。

⇒こんいん‐しょく【婚姻色】

⇒こんいん‐てきれい【婚姻適齢】

⇒こんいん‐とどけ【婚姻届】

⇒こんいん‐のうりょく【婚姻能力】

⇒こんいん‐よやく【婚姻予約】

こんいん‐しょく【婚姻色】

動物における認識色の一種で、繁殖期に出現する目立つ体色。魚類・両生類・爬虫類・鳥類などに見られる。ホルモンの作用で発現し、トゲウオの雄が腹面に赤みをおびるなど、性行動のリリーサーにもなる。

⇒こん‐いん【婚姻】

こんいん‐てきれい【婚姻適齢】

法律上有効に婚姻をなしうる年齢。民法では、男は満18歳以上、女は満16歳以上。

⇒こん‐いん【婚姻】

こんいん‐とどけ【婚姻届】

婚姻が有効に成立するために必要な手続。当事者の本籍地または所在地の市区町村長に対し、通常は、当事者双方および成年の証人二人が署名・押印した書面によって行う。

⇒こん‐いん【婚姻】

こんいん‐のうりょく【婚姻能力】

〔法〕法律上有効に婚姻をなしうる精神的能力。未成年者は、婚姻適齢に達するまでは婚姻できない。

⇒こん‐いん【婚姻】

こんいん‐よやく【婚姻予約】

〔法〕

①将来婚姻をなすべき契約。婚約。

②日本の判例では内縁関係の意。

⇒こん‐いん【婚姻】

こんえ

(コイエ(小家)の転か。中部・東海地方で)屋敷内の母屋おもや以外の小建築物。

こん‐え【近衛】‥ヱ

⇒このえ。

⇒こんえ‐ふ【近衛府】

こん‐え【袞衣】

(「袞竜こんりょうの御衣」の略)天皇の礼服。

こんえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえふ

⇒こん‐え【近衛】

こん‐えん【渾円】‥ヱン

かどがなく円いこと。まんまる。

⇒こんえん‐きゅう【渾円球】

こんえん‐きゅう【渾円球】‥ヱンキウ

①まるいたま。

②地球。

⇒こん‐えん【渾円】

こん‐おん【根音】

〔音〕和音の基本形の最低音。その和音の性質・進行を規定する。例えばドミソの和音のド。

こん‐か【今夏】

今年の夏。

こん‐か【婚家】

婚姻によって嫁あるいは婿の入籍した家。「―から里帰りする」

こん‐か【婚嫁】

えんづき。よめいり。

こん‐か【混和】‥クワ

⇒こんわ

こん‐か【渾家】

(「渾」は、すべての意)家内じゅう。全家。

こん‐が【困臥】‥グワ

くたびれて横になること。

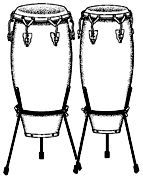

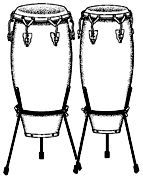

コンガ【conga スペイン】

①キューバの民俗舞踊および舞曲。2拍子の速いテンポで、カーニバルなどで踊るもの。

②キューバで生まれ、広く用いられている打楽器。長い胴をもつ片面太鼓。手で叩く。大きいものから、トゥンバドーラ、コンガ、キントという。

コンガ

ごん‐か【言下】

一言のもと。げんか。天草本伊曾保物語「何をも知らいで知つた振りをせば、忽ち―に人から見知られて」

コンガール【Yves Congar】

フランスのカトリック神学者。ドミニコ会士。第二ヴァチカン公会議にエキュメニズム・聖霊論・信徒の神学などの提唱で貢献。(1904〜1995)

こん‐かい【今回】‥クワイ

このたび。こんど。

こん‐かい【吼噦】‥クワイ

①狐の鳴き声。こんこん。転じて、狐。狂言、釣狐「―の涙なるらん」

②狂言。(→)「釣狐」に同じ。

③地歌。端歌・芝居歌物。元禄期以前の作。「狐会」とも表記。

こん‐がい【婚外】‥グワイ

婚姻関係にない男女関係。

⇒こんがい‐し【婚外子】

こん‐がい【閫外】‥グワイ

①しきみの外。

②王城の外。

⇒こんがい‐の‐しん【閫外の臣】

⇒こんがい‐の‐にん【閫外の任】

こんかいこうみょう‐じ【金戒光明寺】‥クワウミヤウ‥

京都市左京区黒谷町にある黒谷浄土宗の大本山。1175年(安元1)法然の創建。湛空たんくうの門流を経て、16世紀に鎮西義ちんぜいぎの寺となる。黒谷堂。新黒谷。白河禅房。

こんがい‐し【婚外子】‥グワイ‥

(→)非嫡出子に同じ。

⇒こん‐がい【婚外】

こんがい‐の‐しん【閫外の臣】‥グワイ‥

[史記馮唐伝](王城の外のことを一任する意から)将軍。

⇒こん‐がい【閫外】

こんがい‐の‐にん【閫外の任】‥グワイ‥

軍隊をひきいて境外に出征する将軍の任。

⇒こん‐がい【閫外】

こん‐かき【紺掻き】

藍あい色で布地を染めること。また、それを業とする人。平家物語12「義朝の不便ふびんにしてめしつかはれける―の男」→紺屋こんや

こん‐かぎり【根限り】

根気のつづく限り。「―泳いだ」

こん‐かく【混獲】‥クワク

漁業対象の魚種と一緒に対象外の魚や生物を捕獲すること。特に、漁獲の割当許可のない魚を、割当許可のある魚と混同して獲ること。

こん‐がく【困学】

①苦学すること。

②[論語季氏「困くるしみて之を学ぶ」]行きづまってから学問すること。

こんがくきぶん【困学紀聞】

経史子集の考証をした書。宋末元初の王応麟の編。20巻。初刻は1325年。

こん‐がすり【紺絣・紺飛白】

紺地に白くかすりを織り出した文様。また、その文様の織物。久留米絣・伊予絣などの木綿織物。

こん‐がみ【紺紙】

紺色の紙。

こんがら【矜羯羅・金伽羅】

(梵語Kiṃkara 奴僕の意)八大童子の第7。制吒迦せいたかとともに不動明王の脇侍きょうじ。恭敬小心の者とされ、像は合掌した親指と人差指の間に独鈷杵とっこしょを挟む。矜羯羅童子。

こんがらか・る

〔自五〕

(コンガラガルとも)

①もつれてからまりあう。こぐらかる。「糸が―・る」

②物事が入りみだれて解決しにくくなる。夏目漱石、こゝろ「彼と養家との関係は、段々こん絡がらがつて来ました」。「話が―・る」

こんがり

程よく焼き色がついているさま。「餅が―と焼けた」

こん‐かん【金冠】‥クワン

⇒きんかん

こん‐かん【根冠】‥クワン

根の先端にある帽子様の組織。成長点の柔軟な細胞を保護する。

こん‐かん【根幹】

①ねとみき。

②根本ねもと。転じて、ものごとの重要な部分。「改革の―」

こん‐かん【根管】‥クワン

歯根の中軸にある管状の腔所。歯根管。

こん‐がん【懇願・悃願】‥グワン

ねんごろに願うこと。切に願うこと。「出席を―する」「―を聞き入れる」

ごん‐かん【権官】‥クワン

正員以外に、権かりに任ずる官。権大納言・権帥ごんのそちの類。

こん‐かんばん【紺看板】

(屋号や紋所を染め抜いてあるところから)紺木綿のはっぴ。しるしばんてん。歌舞伎、天衣紛上野初花「―の中間ちゅうげん一人」

こん‐き【今季】

今の季節・時季。特にスポーツなどの、今のシーズン。

こん‐き【今期】

今の時期・期間。この時期・期間。当期。「―の売上げ」

こん‐き【根気】

物事をあきずに辛抱強く続ける気力。精根。「―よく働く」「―が切れる」

こん‐き【根基】

ねもと。根底。

こん‐き【根機】

〔仏〕衆生しゅじょうの、教法を受けるべき性質・能力。また、機根。

こん‐き【婚期】

結婚に適当な年頃。

こん‐き【懇祈】

ねんごろに祈願すること。源平盛衰記28「―心に満ち冥覧掌にあり」

こん‐ぎ【坤儀】

①大地。坤輿こんよ。

②皇后の徳。坤徳。

こん‐ぎ【婚儀】

結婚の儀式。婚礼。

ごんき【権記】

権大納言藤原行成の日記。991年(正暦2)から1011年(寛弘8)に至る。その後は死没の前年26年(万寿3)まで、わずかに逸文が残る。藤原道長の時代を知る重要史料の一つ。

こん‐ききょう【紺桔梗】‥キヤウ

染色の一つ。紺がかった桔梗色。

Munsell color system: 7.5PB4/12

コンキスタドール【conquistador スペイン】

(征服者の意)15世紀末から16世紀半ばにかけて、南北アメリカ大陸やカリブ海で先住民と土地を征服したヨーロッパの人々。コルテスやピサロら。

こんきち【こん吉】

狐の異称。こんちき。

こん‐きゃく【困却】

ひどく困ること。困りはてること。「ほとほと―する」

こん‐きゅう【困窮】

①こまりくるしむこと。「対策に―する」

②貧乏で苦しむこと。「―を極める」「―者」

⇒こんきゅう‐どし【困窮年】

こんきゅう‐どし【困窮年】

凶作の年。

⇒こん‐きゅう【困窮】

こん‐きょ【根拠】

①ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。「―のない推理」

②〔論〕(→)理由に同じ。

③本拠。ねじろ。「敵の―」

⇒こんきょ‐ち【根拠地】

こん‐ぎょう【今暁】‥ゲウ

今日のあけがた。けさ。「―未明出発」

ごん‐きょう【言教】‥ケウ

仏が言語を以て説示した教え。

ごん‐きょう【権教】‥ケウ

〔仏〕大乗に入る方便として説いた教え。太平記17「天台・法相互ひに―実教の奥旨を究む」↔実教

ごん‐ぎょう【勤行】‥ギヤウ

〔仏〕

①勤めて仏道修行をすること。

②仏前で時を定めて読経どきょう・礼拝すること。「朝夕の―」

こん‐きょく【坤極】

皇后の地位。

こん‐きょく【崑曲】

中国の古典音楽劇。明代16世紀中頃の江蘇省崑山の魏良輔が、南曲の一派海塩腔および弋陽よくよう腔に基づいて始めたもの。のちに北曲をも合わせ、京劇の源流の一つとなった。崑山腔。崑腔。崑劇。

こん‐きょく【懇棘】

ねんごろなまごころ。太平記23「―忽ちに酬い、病根速やかに消せば」

こんきょ‐ち【根拠地】

①根拠とする地。

②軍隊などで修理・休養または補給などをするための拠点。

⇒こん‐きょ【根拠】

ごん‐ぎり【五寸切】

小さい鱧はもを素乾すぼしにしたもの。刻んで膾なますとして用いる。

コンキリエ【conchiglie イタリア】

貝殻形のパスタ。シェル。シェル‐マカロニ。→パスタ(図)

こん‐く【困苦】

こまりくるしむこと。「―欠乏」

こん‐く【金口】

〔仏〕(「黄金色の口」の意)仏の口。転じて、釈尊の説法。きんこう。万葉集5「釈迦如来、―に正に説きたまはく」

⇒こんく‐じきせつ【金口直説】

こん‐く【金鼓】

(コングとも)仏具の一種。金属製、正円で平たく中空。片面の鉦鼓のようなものと両面のものとがある。僧が布教のとき首にかけ、また仏堂で架にとりつけて打ち鳴らす。ひらかね。わにぐち。

ごん‐く【言句】

みじかい言葉。一言半句。日葡辞書「ゴンクニツマル」。謡曲、放下僧ほうかぞう「―に出せば教に落ち」

ごん‐ぐ【欣求】

〔仏〕よろこび求めること。

⇒ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】

⇒ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

ごん‐ぐ【勤求】

〔仏〕勤めて仏の教えを求めること。

⇒ごんぐ‐だいほう【勤求大法】

ゴング【gong】

①銅鑼どら。

②丸い容器状の金属製打楽器。

③ボクシングなどで、試合開始および各ラウンドの開始・終了などの合図の鐘。

こん‐ぐう【坤宮】

皇后宮の称。

コンクール【concours フランス】

(原意は「競走」)

①音楽・絵画・映画などの作品や技術の優劣を競う会。「合唱―」

②競争試験。

ゴンクール【Edmond de Goncourt】

フランスの小説家。ジュールの兄。多くの社会記録的な小説を弟と合作。弟の死後は単独で創作を続けた。また歌麿・北斎などの浮世絵を研究。(1822〜1896)

⇒ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】

ゴンクール【Jules de Goncourt】

フランスの小説家。兄エドモンの協力者。合作の小説「ジェルミニー=ラセルトゥー」はフランス自然主義の先駆。(1830〜1870)

ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】‥シヤウ

(Prix Goncourt フランス)フランスの文学賞。1896年エドモン=ゴンクールの遺言によって創設。1903年第1回の授賞が行われた。主な受賞者はバルビュス・デュアメル・プルースト・デュラスら。

⇒ゴンクール【Edmond de Goncourt】

こん‐くくり【紺括り】

紺色の括り染め。こんくくし。紺絞り。

こんく‐じきせつ【金口直説】‥ヂキ‥

仏がじきじきに説いた教法。

⇒こん‐く【金口】

ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】‥ジヤウ‥

心から喜んで浄土に往生することを願い求めること。太平記20「厭離穢土の心は日々にすすみ、―の念時々にまさりければ」→厭離穢土えんりえど。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

こんくず‐の‐はかま【紺葛の袴】

紺色の葛袴。義経記6「左衛門尉は―に木賊とくさ色の水干に立烏帽子」

ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

心から喜んで大きな宝である仏法を究めること。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

ごんぐ‐だいほう【勤求大法】‥ホフ

勤めて偉大な仏教の真理を究めようとすること。

⇒ごん‐ぐ【勤求】

コンクラーベ【conclave ラテン】

ローマ教皇選挙会。枢機卿団で構成。元来、選挙の期間中干渉を防ぐために枢機卿団が閉じこもる囲いの意。

こんぐらか・る

〔自五〕

(→)「こんがらかる」に同じ。

コングラチュレーション【congratulations】

祝福の気持を表す語。おめでとう。

こん‐くらべ【根競べ】

根気のよさをくらべあうこと。

コンクリ

コンクリートの略。

コングリーヴ【William Congreve】

イギリス王政復古期を代表する喜劇作家。作「世の習わし」など。(1670〜1729)

コンクリート【concrete】

①具体的なさま。〈薩摩辞書初版〉。「―な案」

②セメント・砂・砂利・水を調合し、こねまぜて固まらせた一種の人造石。製法が簡単で、圧縮に対して抵抗力が強く、耐火・耐水性が大きいので鋼材と併用し、土木建築用構造材料として使用。混凝土。コンクリ。

⇒コンクリート‐ジャングル

⇒コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

⇒コンクリート‐パイル【concrete pile】

⇒コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

⇒コンクリート‐ブロック【concrete block】

⇒コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】

⇒コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

⇒コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリート‐ジャングル

(和製語concrete jungle)コンクリートのビルを木に見立てて、生存競争が激しく人間味に乏しい都会をいう語。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

打ち込んだばかりのコンクリートに振動を与えて締め固める機械。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐パイル【concrete pile】

コンクリート製の杭。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

ミキサーから出たコンクリートを圧搾空気で輸送管に送り、所定の場所に打ち込む装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ブロック【concrete block】

コンクリート製の角塊。土木建築用で、塀などに用いる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】‥サウ

コンクリート仕上げの舗装のこと。路盤上にコンクリートを1層または2層に舗装し、表面を平滑に仕上げる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

ミキサーから出たコンクリートをピストンにより輸送管で送る装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリートを作り出すためにセメント・砂・砂利・水を混和する機械。コンクリート混和機。

⇒コンクリート【concrete】

コングレス【congress】

①正式代表者の会議。集会。

②(Congress)アメリカ合衆国などの議会。

コングロマリット【conglomerate】

(集合体の意)相互に関連のない異業種企業を合併などにより吸収して、複数の種類の事業を多角経営する大企業。複合企業。

ごん‐げ【権化】

①神仏が衆生済度しゅじょうさいどのため、権かりに姿をかえてこの世に現れること。また、その権の姿。権現ごんげん。今昔物語集13「世の人、聖人を―の者とぞ言ひける」↔実化。

②ある抽象的特質を具体化または類型化したもの。化身。「悪の―」

こん‐けい【根茎】

地下茎の一種。地下を這う根状の茎。多くは節をもち、各節から不定根を生じる。タケ・ハス・シダ類の地下茎など。

こん‐げき【崑劇】

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐けつ【混血】

異種族通婚の結果、両系統の特徴がまじること。↔純血。

⇒こんけつ‐じ【混血児】

こん‐げつ【今月】

このつき。本月。当月。「―今夜」

こんけつ‐じ【混血児】

異人種の父母の間に生まれた子。

⇒こん‐けつ【混血】

こん‐けん【髡鉗】

中国古代の刑罰。頭髪を削り、鉄枷を首に施すこと。また、その刑に処せられた罪人。

こん‐げん【金言】

〔仏〕金口こんくすなわち仏陀の口から出た不滅の教え。きんげん。

こん‐げん【根元・根源・根原】

①物事のおおもと。こんぽん。中心。平家物語2「日のはじめより―与力よりきの者なりければ」。「悪の―に立ち向かう」「―的な問題」

②起り。平家物語4「事の―一々次第しだいに申しければ」

③本家。歌舞伎、三十石艠始「お茶の湯の―とも言はるる秦野官翁に向ひ」

⇒こんげん‐じしょう【根元事象】

ごん‐けん【権剣】

かわりの剣。副たる剣。源平盛衰記16「用意のため―を奉ると見て候ふ」

ごん‐げん【権現】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために種々の姿をとって権かりに現れること。また、その現れた権の姿。権化ごんげ。本地垂迹ほんじすいじゃく説では、仏が化身して日本の神として現れること。また、その神の身。熊野三所権現・山王権現の類。

⇒ごんげん‐さま【権現様】

⇒ごんげん‐づくり【権現造】

⇒ごんげん‐とりい【権現鳥居】

⇒ごんげん‐まい【権現舞】

ごんげん‐さま【権現様】

①徳川家康の尊称。

②(東北地方で)獅子舞の頭。ししがしら。

⇒ごん‐げん【権現】

こんげん‐じしょう【根元事象】‥シヤウ

〔数〕標本空間をいくつかの排反事象に分け、それぞれもはや二つ以上の排反事象に分かれないようにしたとき得られる各事象のこと。根元事象の確率の和は1である。基本事象。

⇒こん‐げん【根元・根源・根原】

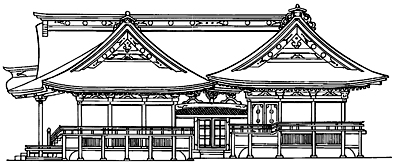

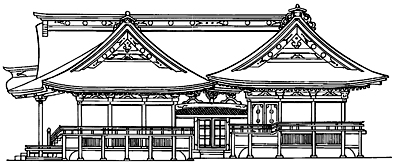

ごんげん‐づくり【権現造】

①平安時代に生まれ、近世盛んに用いられた神社建築様式。東照大権現をまつる久能山・日光などの東照宮に用いられたのでこの名がついた。本殿と拝殿とを石の間までつないだもの。北野天満宮の社殿もこれに当たる。石の間造。

権現造

ごん‐か【言下】

一言のもと。げんか。天草本伊曾保物語「何をも知らいで知つた振りをせば、忽ち―に人から見知られて」

コンガール【Yves Congar】

フランスのカトリック神学者。ドミニコ会士。第二ヴァチカン公会議にエキュメニズム・聖霊論・信徒の神学などの提唱で貢献。(1904〜1995)

こん‐かい【今回】‥クワイ

このたび。こんど。

こん‐かい【吼噦】‥クワイ

①狐の鳴き声。こんこん。転じて、狐。狂言、釣狐「―の涙なるらん」

②狂言。(→)「釣狐」に同じ。

③地歌。端歌・芝居歌物。元禄期以前の作。「狐会」とも表記。

こん‐がい【婚外】‥グワイ

婚姻関係にない男女関係。

⇒こんがい‐し【婚外子】

こん‐がい【閫外】‥グワイ

①しきみの外。

②王城の外。

⇒こんがい‐の‐しん【閫外の臣】

⇒こんがい‐の‐にん【閫外の任】

こんかいこうみょう‐じ【金戒光明寺】‥クワウミヤウ‥

京都市左京区黒谷町にある黒谷浄土宗の大本山。1175年(安元1)法然の創建。湛空たんくうの門流を経て、16世紀に鎮西義ちんぜいぎの寺となる。黒谷堂。新黒谷。白河禅房。

こんがい‐し【婚外子】‥グワイ‥

(→)非嫡出子に同じ。

⇒こん‐がい【婚外】

こんがい‐の‐しん【閫外の臣】‥グワイ‥

[史記馮唐伝](王城の外のことを一任する意から)将軍。

⇒こん‐がい【閫外】

こんがい‐の‐にん【閫外の任】‥グワイ‥

軍隊をひきいて境外に出征する将軍の任。

⇒こん‐がい【閫外】

こん‐かき【紺掻き】

藍あい色で布地を染めること。また、それを業とする人。平家物語12「義朝の不便ふびんにしてめしつかはれける―の男」→紺屋こんや

こん‐かぎり【根限り】

根気のつづく限り。「―泳いだ」

こん‐かく【混獲】‥クワク

漁業対象の魚種と一緒に対象外の魚や生物を捕獲すること。特に、漁獲の割当許可のない魚を、割当許可のある魚と混同して獲ること。

こん‐がく【困学】

①苦学すること。

②[論語季氏「困くるしみて之を学ぶ」]行きづまってから学問すること。

こんがくきぶん【困学紀聞】

経史子集の考証をした書。宋末元初の王応麟の編。20巻。初刻は1325年。

こん‐がすり【紺絣・紺飛白】

紺地に白くかすりを織り出した文様。また、その文様の織物。久留米絣・伊予絣などの木綿織物。

こん‐がみ【紺紙】

紺色の紙。

こんがら【矜羯羅・金伽羅】

(梵語Kiṃkara 奴僕の意)八大童子の第7。制吒迦せいたかとともに不動明王の脇侍きょうじ。恭敬小心の者とされ、像は合掌した親指と人差指の間に独鈷杵とっこしょを挟む。矜羯羅童子。

こんがらか・る

〔自五〕

(コンガラガルとも)

①もつれてからまりあう。こぐらかる。「糸が―・る」

②物事が入りみだれて解決しにくくなる。夏目漱石、こゝろ「彼と養家との関係は、段々こん絡がらがつて来ました」。「話が―・る」

こんがり

程よく焼き色がついているさま。「餅が―と焼けた」

こん‐かん【金冠】‥クワン

⇒きんかん

こん‐かん【根冠】‥クワン

根の先端にある帽子様の組織。成長点の柔軟な細胞を保護する。

こん‐かん【根幹】

①ねとみき。

②根本ねもと。転じて、ものごとの重要な部分。「改革の―」

こん‐かん【根管】‥クワン

歯根の中軸にある管状の腔所。歯根管。

こん‐がん【懇願・悃願】‥グワン

ねんごろに願うこと。切に願うこと。「出席を―する」「―を聞き入れる」

ごん‐かん【権官】‥クワン

正員以外に、権かりに任ずる官。権大納言・権帥ごんのそちの類。

こん‐かんばん【紺看板】

(屋号や紋所を染め抜いてあるところから)紺木綿のはっぴ。しるしばんてん。歌舞伎、天衣紛上野初花「―の中間ちゅうげん一人」

こん‐き【今季】

今の季節・時季。特にスポーツなどの、今のシーズン。

こん‐き【今期】

今の時期・期間。この時期・期間。当期。「―の売上げ」

こん‐き【根気】

物事をあきずに辛抱強く続ける気力。精根。「―よく働く」「―が切れる」

こん‐き【根基】

ねもと。根底。

こん‐き【根機】

〔仏〕衆生しゅじょうの、教法を受けるべき性質・能力。また、機根。

こん‐き【婚期】

結婚に適当な年頃。

こん‐き【懇祈】

ねんごろに祈願すること。源平盛衰記28「―心に満ち冥覧掌にあり」

こん‐ぎ【坤儀】

①大地。坤輿こんよ。

②皇后の徳。坤徳。

こん‐ぎ【婚儀】

結婚の儀式。婚礼。

ごんき【権記】

権大納言藤原行成の日記。991年(正暦2)から1011年(寛弘8)に至る。その後は死没の前年26年(万寿3)まで、わずかに逸文が残る。藤原道長の時代を知る重要史料の一つ。

こん‐ききょう【紺桔梗】‥キヤウ

染色の一つ。紺がかった桔梗色。

Munsell color system: 7.5PB4/12

コンキスタドール【conquistador スペイン】

(征服者の意)15世紀末から16世紀半ばにかけて、南北アメリカ大陸やカリブ海で先住民と土地を征服したヨーロッパの人々。コルテスやピサロら。

こんきち【こん吉】

狐の異称。こんちき。

こん‐きゃく【困却】

ひどく困ること。困りはてること。「ほとほと―する」

こん‐きゅう【困窮】

①こまりくるしむこと。「対策に―する」

②貧乏で苦しむこと。「―を極める」「―者」

⇒こんきゅう‐どし【困窮年】

こんきゅう‐どし【困窮年】

凶作の年。

⇒こん‐きゅう【困窮】

こん‐きょ【根拠】

①ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。「―のない推理」

②〔論〕(→)理由に同じ。

③本拠。ねじろ。「敵の―」

⇒こんきょ‐ち【根拠地】

こん‐ぎょう【今暁】‥ゲウ

今日のあけがた。けさ。「―未明出発」

ごん‐きょう【言教】‥ケウ

仏が言語を以て説示した教え。

ごん‐きょう【権教】‥ケウ

〔仏〕大乗に入る方便として説いた教え。太平記17「天台・法相互ひに―実教の奥旨を究む」↔実教

ごん‐ぎょう【勤行】‥ギヤウ

〔仏〕

①勤めて仏道修行をすること。

②仏前で時を定めて読経どきょう・礼拝すること。「朝夕の―」

こん‐きょく【坤極】

皇后の地位。

こん‐きょく【崑曲】

中国の古典音楽劇。明代16世紀中頃の江蘇省崑山の魏良輔が、南曲の一派海塩腔および弋陽よくよう腔に基づいて始めたもの。のちに北曲をも合わせ、京劇の源流の一つとなった。崑山腔。崑腔。崑劇。

こん‐きょく【懇棘】

ねんごろなまごころ。太平記23「―忽ちに酬い、病根速やかに消せば」

こんきょ‐ち【根拠地】

①根拠とする地。

②軍隊などで修理・休養または補給などをするための拠点。

⇒こん‐きょ【根拠】

ごん‐ぎり【五寸切】

小さい鱧はもを素乾すぼしにしたもの。刻んで膾なますとして用いる。

コンキリエ【conchiglie イタリア】

貝殻形のパスタ。シェル。シェル‐マカロニ。→パスタ(図)

こん‐く【困苦】

こまりくるしむこと。「―欠乏」

こん‐く【金口】

〔仏〕(「黄金色の口」の意)仏の口。転じて、釈尊の説法。きんこう。万葉集5「釈迦如来、―に正に説きたまはく」

⇒こんく‐じきせつ【金口直説】

こん‐く【金鼓】

(コングとも)仏具の一種。金属製、正円で平たく中空。片面の鉦鼓のようなものと両面のものとがある。僧が布教のとき首にかけ、また仏堂で架にとりつけて打ち鳴らす。ひらかね。わにぐち。

ごん‐く【言句】

みじかい言葉。一言半句。日葡辞書「ゴンクニツマル」。謡曲、放下僧ほうかぞう「―に出せば教に落ち」

ごん‐ぐ【欣求】

〔仏〕よろこび求めること。

⇒ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】

⇒ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

ごん‐ぐ【勤求】

〔仏〕勤めて仏の教えを求めること。

⇒ごんぐ‐だいほう【勤求大法】

ゴング【gong】

①銅鑼どら。

②丸い容器状の金属製打楽器。

③ボクシングなどで、試合開始および各ラウンドの開始・終了などの合図の鐘。

こん‐ぐう【坤宮】

皇后宮の称。

コンクール【concours フランス】

(原意は「競走」)

①音楽・絵画・映画などの作品や技術の優劣を競う会。「合唱―」

②競争試験。

ゴンクール【Edmond de Goncourt】

フランスの小説家。ジュールの兄。多くの社会記録的な小説を弟と合作。弟の死後は単独で創作を続けた。また歌麿・北斎などの浮世絵を研究。(1822〜1896)

⇒ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】

ゴンクール【Jules de Goncourt】

フランスの小説家。兄エドモンの協力者。合作の小説「ジェルミニー=ラセルトゥー」はフランス自然主義の先駆。(1830〜1870)

ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】‥シヤウ

(Prix Goncourt フランス)フランスの文学賞。1896年エドモン=ゴンクールの遺言によって創設。1903年第1回の授賞が行われた。主な受賞者はバルビュス・デュアメル・プルースト・デュラスら。

⇒ゴンクール【Edmond de Goncourt】

こん‐くくり【紺括り】

紺色の括り染め。こんくくし。紺絞り。

こんく‐じきせつ【金口直説】‥ヂキ‥

仏がじきじきに説いた教法。

⇒こん‐く【金口】

ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】‥ジヤウ‥

心から喜んで浄土に往生することを願い求めること。太平記20「厭離穢土の心は日々にすすみ、―の念時々にまさりければ」→厭離穢土えんりえど。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

こんくず‐の‐はかま【紺葛の袴】

紺色の葛袴。義経記6「左衛門尉は―に木賊とくさ色の水干に立烏帽子」

ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

心から喜んで大きな宝である仏法を究めること。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

ごんぐ‐だいほう【勤求大法】‥ホフ

勤めて偉大な仏教の真理を究めようとすること。

⇒ごん‐ぐ【勤求】

コンクラーベ【conclave ラテン】

ローマ教皇選挙会。枢機卿団で構成。元来、選挙の期間中干渉を防ぐために枢機卿団が閉じこもる囲いの意。

こんぐらか・る

〔自五〕

(→)「こんがらかる」に同じ。

コングラチュレーション【congratulations】

祝福の気持を表す語。おめでとう。

こん‐くらべ【根競べ】

根気のよさをくらべあうこと。

コンクリ

コンクリートの略。

コングリーヴ【William Congreve】

イギリス王政復古期を代表する喜劇作家。作「世の習わし」など。(1670〜1729)

コンクリート【concrete】

①具体的なさま。〈薩摩辞書初版〉。「―な案」

②セメント・砂・砂利・水を調合し、こねまぜて固まらせた一種の人造石。製法が簡単で、圧縮に対して抵抗力が強く、耐火・耐水性が大きいので鋼材と併用し、土木建築用構造材料として使用。混凝土。コンクリ。

⇒コンクリート‐ジャングル

⇒コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

⇒コンクリート‐パイル【concrete pile】

⇒コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

⇒コンクリート‐ブロック【concrete block】

⇒コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】

⇒コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

⇒コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリート‐ジャングル

(和製語concrete jungle)コンクリートのビルを木に見立てて、生存競争が激しく人間味に乏しい都会をいう語。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

打ち込んだばかりのコンクリートに振動を与えて締め固める機械。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐パイル【concrete pile】

コンクリート製の杭。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

ミキサーから出たコンクリートを圧搾空気で輸送管に送り、所定の場所に打ち込む装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ブロック【concrete block】

コンクリート製の角塊。土木建築用で、塀などに用いる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】‥サウ

コンクリート仕上げの舗装のこと。路盤上にコンクリートを1層または2層に舗装し、表面を平滑に仕上げる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

ミキサーから出たコンクリートをピストンにより輸送管で送る装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリートを作り出すためにセメント・砂・砂利・水を混和する機械。コンクリート混和機。

⇒コンクリート【concrete】

コングレス【congress】

①正式代表者の会議。集会。

②(Congress)アメリカ合衆国などの議会。

コングロマリット【conglomerate】

(集合体の意)相互に関連のない異業種企業を合併などにより吸収して、複数の種類の事業を多角経営する大企業。複合企業。

ごん‐げ【権化】

①神仏が衆生済度しゅじょうさいどのため、権かりに姿をかえてこの世に現れること。また、その権の姿。権現ごんげん。今昔物語集13「世の人、聖人を―の者とぞ言ひける」↔実化。

②ある抽象的特質を具体化または類型化したもの。化身。「悪の―」

こん‐けい【根茎】

地下茎の一種。地下を這う根状の茎。多くは節をもち、各節から不定根を生じる。タケ・ハス・シダ類の地下茎など。

こん‐げき【崑劇】

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐けつ【混血】

異種族通婚の結果、両系統の特徴がまじること。↔純血。

⇒こんけつ‐じ【混血児】

こん‐げつ【今月】

このつき。本月。当月。「―今夜」

こんけつ‐じ【混血児】

異人種の父母の間に生まれた子。

⇒こん‐けつ【混血】

こん‐けん【髡鉗】

中国古代の刑罰。頭髪を削り、鉄枷を首に施すこと。また、その刑に処せられた罪人。

こん‐げん【金言】

〔仏〕金口こんくすなわち仏陀の口から出た不滅の教え。きんげん。

こん‐げん【根元・根源・根原】

①物事のおおもと。こんぽん。中心。平家物語2「日のはじめより―与力よりきの者なりければ」。「悪の―に立ち向かう」「―的な問題」

②起り。平家物語4「事の―一々次第しだいに申しければ」

③本家。歌舞伎、三十石艠始「お茶の湯の―とも言はるる秦野官翁に向ひ」

⇒こんげん‐じしょう【根元事象】

ごん‐けん【権剣】

かわりの剣。副たる剣。源平盛衰記16「用意のため―を奉ると見て候ふ」

ごん‐げん【権現】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために種々の姿をとって権かりに現れること。また、その現れた権の姿。権化ごんげ。本地垂迹ほんじすいじゃく説では、仏が化身して日本の神として現れること。また、その神の身。熊野三所権現・山王権現の類。

⇒ごんげん‐さま【権現様】

⇒ごんげん‐づくり【権現造】

⇒ごんげん‐とりい【権現鳥居】

⇒ごんげん‐まい【権現舞】

ごんげん‐さま【権現様】

①徳川家康の尊称。

②(東北地方で)獅子舞の頭。ししがしら。

⇒ごん‐げん【権現】

こんげん‐じしょう【根元事象】‥シヤウ

〔数〕標本空間をいくつかの排反事象に分け、それぞれもはや二つ以上の排反事象に分かれないようにしたとき得られる各事象のこと。根元事象の確率の和は1である。基本事象。

⇒こん‐げん【根元・根源・根原】

ごんげん‐づくり【権現造】

①平安時代に生まれ、近世盛んに用いられた神社建築様式。東照大権現をまつる久能山・日光などの東照宮に用いられたのでこの名がついた。本殿と拝殿とを石の間までつないだもの。北野天満宮の社殿もこれに当たる。石の間造。

権現造

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ

東北地方で行われる山伏神楽などの獅子舞。家々を訪れ、土間などで舞い、まじないに家人や柱を噛んだりする。

⇒ごん‐げん【権現】

こん‐ご【今吾】

(明治期の語)現在の自分。今我。→こご(故吾)

こん‐ご【今後】

今から後。この後。以後。向後。「―の予定」「―ともよろしく」「―一切認めない」

コンゴ【Congo】

コンゴ川(ザイール川とも)流域にある国の名。

①旧ベルギー領のコンゴ民主共和国。1960年独立、71年ザイール共和国、97年旧称に復す。面積234万4000平方キロメートル。人口5095万(2000)。首都キンシャサ。

②旧仏領のコンゴ共和国。1960年独立。石油・木材を輸出。面積34万2000平方キロメートル。人口297万(2001)。首都ブラザヴィル。

→アフリカ(図)

ごん‐ご【言語】

(「言」「語」ともに呉音)ことば。げんご。天草本平家物語「そのあはれな体は―に述べられぬ体でござつた」

⇒ごんご‐しんだい【言語進退】

⇒ごんご‐どうだん【言語道断】

⇒言語に絶す

こん‐こう【婚媾】

夫婦の縁組。「婚」は新しい縁組、「媾」はすでに縁組した家と重ねて縁組すること。

こん‐こう【崑腔】‥カウ

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐こう【混交・混淆・渾淆】‥カウ

①いりまじること。「玉石―」

②意味・形の似ている単語や句が部分的に組み合わさって、新しい言い方を作ること。「やぶる」と「さく」とから「やぶく」が作られる類。混成。コンタミネーション。

⇒こんこう‐りん【混交林】

こん‐ごう【金剛】‥ガウ

(梵語vajra 跋折羅・縛日羅ばざら)

①金属のなかで最も硬いもの。ダイヤモンド。転じて、極めて堅固でどんなものにもこわされないこと。栄華物語玉台「―の身なれば」

②金剛杵しょの略。今昔物語集14「手に―を取り」

③金剛界の略。

④金剛身しんの略。

⑤金剛草履の略。義経記2「腹巻着て―履いて」

⇒こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】

⇒こんごう‐かい【金剛界】

⇒こんごうかい‐ほう【金剛界法】

⇒こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】

⇒こんごう‐がき【金剛垣】

⇒こんごう‐きょう【金剛経】

⇒こんごう‐けつ【金剛橛】

⇒こんごう‐けんご【金剛堅固】

⇒こんごう‐こうたく【金剛光沢】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐ざおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐さく【金剛柵】

⇒こんごう‐さく【金剛索】

⇒こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】

⇒こんごう‐ざくら【金剛桜】

⇒こんごう‐し【金剛子】

⇒こんごう‐しゃ【金剛砂】

⇒こんごう‐しゅ【金剛手】

⇒こんごう‐しょ【金剛杵】

⇒こんごう‐じょう【金剛乗】

⇒こんごう‐しん【金剛心】

⇒こんごう‐しん【金剛身】

⇒こんごう‐じん【金剛神】

⇒こんごう‐せき【金剛石】

⇒こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐ぞうり【金剛草履】

⇒こんごう‐ち【金剛智】

⇒こんごう‐ちょう‐きょう【金剛頂経】

⇒こんごう‐づえ【金剛杖】

⇒こんごう‐どうじ【金剛童子】

⇒こんごう‐どうじ‐ほう【金剛童子法】

⇒こんごう‐ばん【金剛盤】

⇒こんごう‐はんにゃ‐きょう【金剛般若経】

⇒こんごう‐ふえ【金剛不壊】

⇒こんごう‐ぶっし【金剛仏子】

⇒こんごう‐やしゃ【金剛夜叉・金剛薬叉】

⇒こんごう‐やしゃ‐ほう【金剛夜叉法】

⇒こんごう‐りき【金剛力】

⇒こんごう‐りきし【金剛力士】

⇒こんごう‐れい【金剛鈴】

こんごう【金剛】‥ガウ

①能の家の一つ。

②金剛流の略。

③金剛座の略。

⇒こんごう‐いわお【金剛巌】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐りゅう【金剛流】

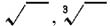

こん‐ごう【根号】‥ガウ

〔数〕平方根・立方根などを表す記号。√,3√

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ

東北地方で行われる山伏神楽などの獅子舞。家々を訪れ、土間などで舞い、まじないに家人や柱を噛んだりする。

⇒ごん‐げん【権現】

こん‐ご【今吾】

(明治期の語)現在の自分。今我。→こご(故吾)

こん‐ご【今後】

今から後。この後。以後。向後。「―の予定」「―ともよろしく」「―一切認めない」

コンゴ【Congo】

コンゴ川(ザイール川とも)流域にある国の名。

①旧ベルギー領のコンゴ民主共和国。1960年独立、71年ザイール共和国、97年旧称に復す。面積234万4000平方キロメートル。人口5095万(2000)。首都キンシャサ。

②旧仏領のコンゴ共和国。1960年独立。石油・木材を輸出。面積34万2000平方キロメートル。人口297万(2001)。首都ブラザヴィル。

→アフリカ(図)

ごん‐ご【言語】

(「言」「語」ともに呉音)ことば。げんご。天草本平家物語「そのあはれな体は―に述べられぬ体でござつた」

⇒ごんご‐しんだい【言語進退】

⇒ごんご‐どうだん【言語道断】

⇒言語に絶す

こん‐こう【婚媾】

夫婦の縁組。「婚」は新しい縁組、「媾」はすでに縁組した家と重ねて縁組すること。

こん‐こう【崑腔】‥カウ

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐こう【混交・混淆・渾淆】‥カウ

①いりまじること。「玉石―」

②意味・形の似ている単語や句が部分的に組み合わさって、新しい言い方を作ること。「やぶる」と「さく」とから「やぶく」が作られる類。混成。コンタミネーション。

⇒こんこう‐りん【混交林】

こん‐ごう【金剛】‥ガウ

(梵語vajra 跋折羅・縛日羅ばざら)

①金属のなかで最も硬いもの。ダイヤモンド。転じて、極めて堅固でどんなものにもこわされないこと。栄華物語玉台「―の身なれば」

②金剛杵しょの略。今昔物語集14「手に―を取り」

③金剛界の略。

④金剛身しんの略。

⑤金剛草履の略。義経記2「腹巻着て―履いて」

⇒こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】

⇒こんごう‐かい【金剛界】

⇒こんごうかい‐ほう【金剛界法】

⇒こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】

⇒こんごう‐がき【金剛垣】

⇒こんごう‐きょう【金剛経】

⇒こんごう‐けつ【金剛橛】

⇒こんごう‐けんご【金剛堅固】

⇒こんごう‐こうたく【金剛光沢】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐ざおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐さく【金剛柵】

⇒こんごう‐さく【金剛索】

⇒こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】

⇒こんごう‐ざくら【金剛桜】

⇒こんごう‐し【金剛子】

⇒こんごう‐しゃ【金剛砂】

⇒こんごう‐しゅ【金剛手】

⇒こんごう‐しょ【金剛杵】

⇒こんごう‐じょう【金剛乗】

⇒こんごう‐しん【金剛心】

⇒こんごう‐しん【金剛身】

⇒こんごう‐じん【金剛神】

⇒こんごう‐せき【金剛石】

⇒こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐ぞうり【金剛草履】

⇒こんごう‐ち【金剛智】

⇒こんごう‐ちょう‐きょう【金剛頂経】

⇒こんごう‐づえ【金剛杖】

⇒こんごう‐どうじ【金剛童子】

⇒こんごう‐どうじ‐ほう【金剛童子法】

⇒こんごう‐ばん【金剛盤】

⇒こんごう‐はんにゃ‐きょう【金剛般若経】

⇒こんごう‐ふえ【金剛不壊】

⇒こんごう‐ぶっし【金剛仏子】

⇒こんごう‐やしゃ【金剛夜叉・金剛薬叉】

⇒こんごう‐やしゃ‐ほう【金剛夜叉法】

⇒こんごう‐りき【金剛力】

⇒こんごう‐りきし【金剛力士】

⇒こんごう‐れい【金剛鈴】

こんごう【金剛】‥ガウ

①能の家の一つ。

②金剛流の略。

③金剛座の略。

⇒こんごう‐いわお【金剛巌】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐りゅう【金剛流】

こん‐ごう【根号】‥ガウ

〔数〕平方根・立方根などを表す記号。√,3√ など。

こん‐ごう【婚合】‥ガフ

男女の交接。媾合。交合。

こん‐ごう【混合】‥ガフ

まじりあうこと。また、まぜあわせること。「二対一の割合で―する」「男女―チーム」

⇒こんごう‐かぶ【混合株】

⇒こんごう‐かんぜい【混合関税】

⇒こんごう‐かんせん【混合感染】

⇒こんごう‐き【混合気】

⇒こんごう‐き【混合器】

⇒こんごう‐ぎり【混合霧】

⇒こんごう‐けいざい【混合経済】

⇒こんごう‐けいやく【混合契約】

⇒こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】

⇒こんごう‐しゅ【混合酒】

⇒こんごう‐しんりょう【混合診療】

⇒こんごう‐ダブルス【混合ダブルス】

⇒こんごう‐のうぎょう【混合農業】

⇒こんごう‐ひ【混合比】

⇒こんごう‐ぶつ【混合物】

⇒こんごう‐ほけん【混合保険】

⇒こんごう‐やく【混合薬】

⇒こんごう‐りん【混合林】

⇒こんごう‐ワクチン【混合ワクチン】

こんごう‐いわお【金剛巌】‥ガウイハホ

能役者。シテ方金剛流。

①(初世)24世家元。本名、岩雄。京都生れ。金剛謹之輔の次男。23世家元金剛右京の没後、シテ方宗家の推薦により宗家を継承。(1886〜1951)

②(2世)25世家元。本名、滋夫。初世の3男。(1924〜1998)

⇒こんごう【金剛】

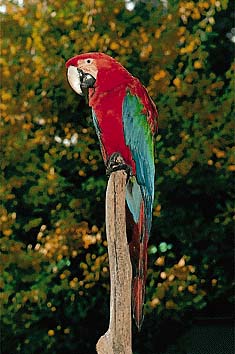

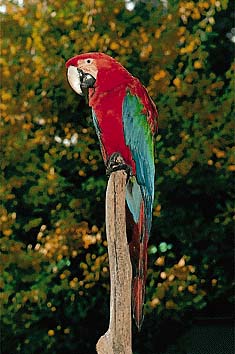

こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】‥ガウ‥

オウム目の鳥のうちの一群。大形で、尾は長くて先端がとがり、顔は裸出する。色彩はきわめて鮮やか。嘴くちばしは強大で鋭く屈曲する。アメリカの熱帯降雨林にすむ。ベニコンゴウインコ・ルリコンゴウインコなどがある。また、その一種。体はほぼ赤色で、翼に黄帯がある。翼と尾の一部は鮮やかな青色。カラスほどの大きさで飼鳥とされる。

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

など。

こん‐ごう【婚合】‥ガフ

男女の交接。媾合。交合。

こん‐ごう【混合】‥ガフ

まじりあうこと。また、まぜあわせること。「二対一の割合で―する」「男女―チーム」

⇒こんごう‐かぶ【混合株】

⇒こんごう‐かんぜい【混合関税】

⇒こんごう‐かんせん【混合感染】

⇒こんごう‐き【混合気】

⇒こんごう‐き【混合器】

⇒こんごう‐ぎり【混合霧】

⇒こんごう‐けいざい【混合経済】

⇒こんごう‐けいやく【混合契約】

⇒こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】

⇒こんごう‐しゅ【混合酒】

⇒こんごう‐しんりょう【混合診療】

⇒こんごう‐ダブルス【混合ダブルス】

⇒こんごう‐のうぎょう【混合農業】

⇒こんごう‐ひ【混合比】

⇒こんごう‐ぶつ【混合物】

⇒こんごう‐ほけん【混合保険】

⇒こんごう‐やく【混合薬】

⇒こんごう‐りん【混合林】

⇒こんごう‐ワクチン【混合ワクチン】

こんごう‐いわお【金剛巌】‥ガウイハホ

能役者。シテ方金剛流。

①(初世)24世家元。本名、岩雄。京都生れ。金剛謹之輔の次男。23世家元金剛右京の没後、シテ方宗家の推薦により宗家を継承。(1886〜1951)

②(2世)25世家元。本名、滋夫。初世の3男。(1924〜1998)

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】‥ガウ‥

オウム目の鳥のうちの一群。大形で、尾は長くて先端がとがり、顔は裸出する。色彩はきわめて鮮やか。嘴くちばしは強大で鋭く屈曲する。アメリカの熱帯降雨林にすむ。ベニコンゴウインコ・ルリコンゴウインコなどがある。また、その一種。体はほぼ赤色で、翼に黄帯がある。翼と尾の一部は鮮やかな青色。カラスほどの大きさで飼鳥とされる。

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かい【金剛界】‥ガウ‥

〔仏〕密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を智慧の方面から明らかにした部門。大日如来の悟りの智慧は堅固で、一切の煩悩を破るからいう。↔胎蔵界。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐ほう【金剛界法】‥ガウ‥ホフ

〔仏〕金剛頂経に基づく修法しゅほう。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】‥ガウ‥

両界曼荼羅の一つ。金剛頂経に基づき、金剛界を描いた曼荼羅。大日如来の悟りの智慧を象徴する。九つの領域に区分されるところから九会くえ曼荼羅ともいう。↔胎蔵界曼荼羅。→曼荼羅(図)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐がき【金剛垣】‥ガウ‥

(→)金剛柵こんごうさくに同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かぶ【混合株】‥ガフ‥

普通株に対し、ある点において優先し、他の点において劣後する株式。利益配当においては優先し、残余財産分配においては遅れる例などがある。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんぜい【混合関税】‥ガフクワン‥

一商品に対する輸入関税を、従価税と従量税の二本立てとする関税制度。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんせん【混合感染】‥ガフ‥

2種類以上の病原体による同時的感染。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合気】‥ガフ‥

内燃機関の気化器で霧化された燃料と空気との混合ガス。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合器】‥ガフ‥

スーパー‐ヘテロダイン受信機において信号電波と局部発振波とを加えて、中間周波出力を発生する混合作用を受けもつ部分。

⇒こん‐ごう【混合】

こんこう‐きょう【金光教】‥クワウケウ

教派神道の一つ。天地金乃神を主神とする。天地の道理にかなう生活を教え、神と人を結ぶ取次とりつぎのわざによって、神人共栄の世界が実現すると説く。1859年(安政6)金光大神(前名は川手文治郎のち赤沢文治)が創唱。本部は岡山県浅口市金光町。

こんごう‐きょう【金剛経】‥ガウキヤウ

金剛般若経こんごうはんにゃきょうの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぎり【混合霧】‥ガフ‥

気温の異なる空気塊の混合によって発生する霧。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいざい【混合経済】‥ガフ‥

資本主義経済のなかで政府や公共団体などの経済的機能が増大し、公共部門が民間部門と並んで大きな役割を果たしている経済体制。二重経済。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいやく【混合契約】‥ガフ‥

〔法〕数個の典型契約の構成要素が結合(混合)して成り立っている契約。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けつ【金剛橛】‥ガウ‥

護摩壇ごまだんの四隅の柱。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐けんご【金剛堅固】‥ガウ‥

金剛のように堅固で、あらゆる物を破り、何物にも破られないこと。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐こうたく【金剛光沢】‥ガウクワウ‥

金剛石(ダイヤモンド)のように屈折率の大きい鉱物の示す光沢。ダイヤモンド光沢。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

金剛でできている宝座。すなわち釈尊成仏の時の座所。宴曲集5「如来は―の上、菩提樹下を定めて」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

大和猿楽四座の一つ。古くは坂戸座ともいい、大夫は金剛姓を名のる。

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】‥ガフ‥

(mixed court)領事裁判の裁判所のうち、被告と原告との双方の国家から裁判官を出して構成するもの。主に民事事件について設ける。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐ざおう【金剛蔵王】‥ガウ‥ワウ

蔵王権現ざおうごんげんのこと。→こんごうぞうおう(金剛蔵王)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛柵】‥ガウ‥

寺院の仁王門の前面の腰部に設けた柵。その形が金剛杵しょに似るので、この名がある。こんごうがき。

金剛柵

撮影:関戸 勇

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かい【金剛界】‥ガウ‥

〔仏〕密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を智慧の方面から明らかにした部門。大日如来の悟りの智慧は堅固で、一切の煩悩を破るからいう。↔胎蔵界。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐ほう【金剛界法】‥ガウ‥ホフ

〔仏〕金剛頂経に基づく修法しゅほう。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】‥ガウ‥

両界曼荼羅の一つ。金剛頂経に基づき、金剛界を描いた曼荼羅。大日如来の悟りの智慧を象徴する。九つの領域に区分されるところから九会くえ曼荼羅ともいう。↔胎蔵界曼荼羅。→曼荼羅(図)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐がき【金剛垣】‥ガウ‥

(→)金剛柵こんごうさくに同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かぶ【混合株】‥ガフ‥

普通株に対し、ある点において優先し、他の点において劣後する株式。利益配当においては優先し、残余財産分配においては遅れる例などがある。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんぜい【混合関税】‥ガフクワン‥

一商品に対する輸入関税を、従価税と従量税の二本立てとする関税制度。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんせん【混合感染】‥ガフ‥

2種類以上の病原体による同時的感染。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合気】‥ガフ‥

内燃機関の気化器で霧化された燃料と空気との混合ガス。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合器】‥ガフ‥

スーパー‐ヘテロダイン受信機において信号電波と局部発振波とを加えて、中間周波出力を発生する混合作用を受けもつ部分。

⇒こん‐ごう【混合】

こんこう‐きょう【金光教】‥クワウケウ

教派神道の一つ。天地金乃神を主神とする。天地の道理にかなう生活を教え、神と人を結ぶ取次とりつぎのわざによって、神人共栄の世界が実現すると説く。1859年(安政6)金光大神(前名は川手文治郎のち赤沢文治)が創唱。本部は岡山県浅口市金光町。

こんごう‐きょう【金剛経】‥ガウキヤウ

金剛般若経こんごうはんにゃきょうの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぎり【混合霧】‥ガフ‥

気温の異なる空気塊の混合によって発生する霧。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいざい【混合経済】‥ガフ‥

資本主義経済のなかで政府や公共団体などの経済的機能が増大し、公共部門が民間部門と並んで大きな役割を果たしている経済体制。二重経済。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいやく【混合契約】‥ガフ‥

〔法〕数個の典型契約の構成要素が結合(混合)して成り立っている契約。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けつ【金剛橛】‥ガウ‥

護摩壇ごまだんの四隅の柱。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐けんご【金剛堅固】‥ガウ‥

金剛のように堅固で、あらゆる物を破り、何物にも破られないこと。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐こうたく【金剛光沢】‥ガウクワウ‥

金剛石(ダイヤモンド)のように屈折率の大きい鉱物の示す光沢。ダイヤモンド光沢。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

金剛でできている宝座。すなわち釈尊成仏の時の座所。宴曲集5「如来は―の上、菩提樹下を定めて」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

大和猿楽四座の一つ。古くは坂戸座ともいい、大夫は金剛姓を名のる。

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】‥ガフ‥

(mixed court)領事裁判の裁判所のうち、被告と原告との双方の国家から裁判官を出して構成するもの。主に民事事件について設ける。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐ざおう【金剛蔵王】‥ガウ‥ワウ

蔵王権現ざおうごんげんのこと。→こんごうぞうおう(金剛蔵王)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛柵】‥ガウ‥

寺院の仁王門の前面の腰部に設けた柵。その形が金剛杵しょに似るので、この名がある。こんごうがき。

金剛柵

撮影:関戸 勇

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛索】‥ガウ‥

不動明王が左手に持つ索つな。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】‥ガウ‥

錐先にダイヤモンド‐ビットを装着して井戸を掘る機械。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざくら【金剛桜】‥ガウ‥

ウワミズザクラの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうさった【金剛薩埵】‥ガウ‥

(梵語Vajrasattva)真言宗付法八祖の第2。大日如来の説いた教えを結集して鉄塔に納め、のち竜猛りゅうみょうに授けたという。密教の中心的菩薩で、両界曼荼羅でも主要な尊格として表され、右手に金剛杵しょ、左手に金剛鈴を持つ。金剛手菩薩。執金剛。秘密主。

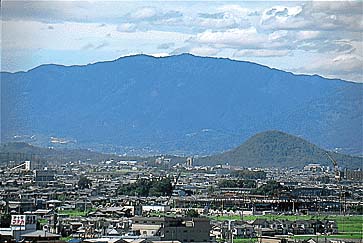

こんごう‐さん【金剛山】‥ガウ‥

①大阪府と奈良県にまたがる金剛山地の最高峰。標高1125メートル。西麓に千早城址がある。高間山。

金剛山

撮影:的場 啓

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛索】‥ガウ‥

不動明王が左手に持つ索つな。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】‥ガウ‥

錐先にダイヤモンド‐ビットを装着して井戸を掘る機械。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざくら【金剛桜】‥ガウ‥

ウワミズザクラの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうさった【金剛薩埵】‥ガウ‥

(梵語Vajrasattva)真言宗付法八祖の第2。大日如来の説いた教えを結集して鉄塔に納め、のち竜猛りゅうみょうに授けたという。密教の中心的菩薩で、両界曼荼羅でも主要な尊格として表され、右手に金剛杵しょ、左手に金剛鈴を持つ。金剛手菩薩。執金剛。秘密主。

こんごう‐さん【金剛山】‥ガウ‥

①大阪府と奈良県にまたがる金剛山地の最高峰。標高1125メートル。西麓に千早城址がある。高間山。

金剛山

撮影:的場 啓

②朝鮮民主主義人民共和国の南東部、太白山脈の北部の山。全山が黒雲母と花崗岩から成り、一万三千峰と称され、長安寺・神渓寺などの伽藍と相まって景勝をなす。主峰は標高1638メートルの毘盧峰ひろほうピロボン。クムガン‐サン。

こんごう‐し【金剛子】‥ガウ‥

熱帯産ホルトノキ科のジュズボダイジュ(コンゴウシノキ)の種核。数珠の玉などにする。堅くて丸く、六つのかどがあり、色は黒い。源氏物語若紫「―の数珠の、玉の装束したる」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じ【金剛寺】‥ガウ‥

大阪府河内長野市天野町にある真言宗の寺。行基ぎょうきの開基と伝え、南朝の帰依をうけた。天野行宮あんぐう。女院高野ともいわれる。平安期の一切経を所蔵。

こんごう‐しゃ【金剛砂】‥ガウ‥

①種々の不純物を混じた細粒状の鋼玉。粉末にして研磨材とする。金剛鑽。金剛錠。エメリー。

②土俵入の時、力士が両手にもみこむ砂。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【金剛手】‥ガウ‥

①(金剛手菩薩の略)(→)金剛薩埵さったの異称。

②(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【混合酒】‥ガフ‥

(→)カクテル1に同じ。

⇒こん‐ごう【混合】

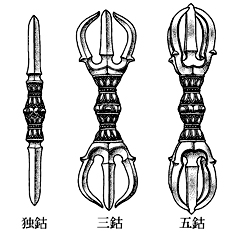

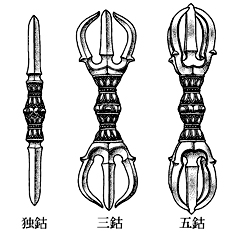

こんごう‐しょ【金剛杵】‥ガウ‥

密教で、煩悩を破砕し菩提心を表す金属製の法具。もとインドの武器。修法に用い、細長く手に握れるほどの大きさで、中程がくびれ両端は太く、手杵てぎねに似る。両端がとがって分かれていないものを独鈷とっこ、三叉のものを三鈷(三鈷杵)、五叉のものを五鈷(五鈷杵)という。また、塔や宝珠などをつけたものもある。杵しょ。→鈷こ。

金剛杵

②朝鮮民主主義人民共和国の南東部、太白山脈の北部の山。全山が黒雲母と花崗岩から成り、一万三千峰と称され、長安寺・神渓寺などの伽藍と相まって景勝をなす。主峰は標高1638メートルの毘盧峰ひろほうピロボン。クムガン‐サン。

こんごう‐し【金剛子】‥ガウ‥

熱帯産ホルトノキ科のジュズボダイジュ(コンゴウシノキ)の種核。数珠の玉などにする。堅くて丸く、六つのかどがあり、色は黒い。源氏物語若紫「―の数珠の、玉の装束したる」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じ【金剛寺】‥ガウ‥

大阪府河内長野市天野町にある真言宗の寺。行基ぎょうきの開基と伝え、南朝の帰依をうけた。天野行宮あんぐう。女院高野ともいわれる。平安期の一切経を所蔵。

こんごう‐しゃ【金剛砂】‥ガウ‥

①種々の不純物を混じた細粒状の鋼玉。粉末にして研磨材とする。金剛鑽。金剛錠。エメリー。

②土俵入の時、力士が両手にもみこむ砂。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【金剛手】‥ガウ‥

①(金剛手菩薩の略)(→)金剛薩埵さったの異称。

②(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【混合酒】‥ガフ‥

(→)カクテル1に同じ。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐しょ【金剛杵】‥ガウ‥

密教で、煩悩を破砕し菩提心を表す金属製の法具。もとインドの武器。修法に用い、細長く手に握れるほどの大きさで、中程がくびれ両端は太く、手杵てぎねに似る。両端がとがって分かれていないものを独鈷とっこ、三叉のものを三鈷(三鈷杵)、五叉のものを五鈷(五鈷杵)という。また、塔や宝珠などをつけたものもある。杵しょ。→鈷こ。

金剛杵

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じょう【金剛乗】‥ガウ‥

真言密教の別称。金剛乗教。→真言宗。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛心】‥ガウ‥

金剛のように堅固な信仰心。浄土和讃「―を得ん人は」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛身】‥ガウ‥

金剛のように不壊ふえの身。すなわち仏身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じん【金剛神】‥ガウ‥

(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しんりょう【混合診療】‥ガフ‥レウ

同一患者に、保険診療を行いながら、同時に自由診療を行う診療形態。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐せき【金剛石】‥ガウ‥

最も堅い石。ダイヤモンドの別称。源平盛衰記39「石は補陀洛山にしては宝石と名づく。或いは―と云ひ」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】‥ガウザウワウ

(コンゴウザオウとも)

①胎蔵界曼荼羅たいぞうかいまんだら中、虚空蔵院の一尊で大青色一百八臂ぴの菩薩。蔵王。蔵王菩薩。

②金剛薩埵こんごうさったの変化身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうり【金剛草履】‥

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じょう【金剛乗】‥ガウ‥

真言密教の別称。金剛乗教。→真言宗。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛心】‥ガウ‥

金剛のように堅固な信仰心。浄土和讃「―を得ん人は」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛身】‥ガウ‥

金剛のように不壊ふえの身。すなわち仏身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じん【金剛神】‥ガウ‥

(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しんりょう【混合診療】‥ガフ‥レウ

同一患者に、保険診療を行いながら、同時に自由診療を行う診療形態。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐せき【金剛石】‥ガウ‥

最も堅い石。ダイヤモンドの別称。源平盛衰記39「石は補陀洛山にしては宝石と名づく。或いは―と云ひ」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】‥ガウザウワウ

(コンゴウザオウとも)

①胎蔵界曼荼羅たいぞうかいまんだら中、虚空蔵院の一尊で大青色一百八臂ぴの菩薩。蔵王。蔵王菩薩。

②金剛薩埵こんごうさったの変化身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうり【金剛草履】‥

ごん‐か【言下】

一言のもと。げんか。天草本伊曾保物語「何をも知らいで知つた振りをせば、忽ち―に人から見知られて」

コンガール【Yves Congar】

フランスのカトリック神学者。ドミニコ会士。第二ヴァチカン公会議にエキュメニズム・聖霊論・信徒の神学などの提唱で貢献。(1904〜1995)

こん‐かい【今回】‥クワイ

このたび。こんど。

こん‐かい【吼噦】‥クワイ

①狐の鳴き声。こんこん。転じて、狐。狂言、釣狐「―の涙なるらん」

②狂言。(→)「釣狐」に同じ。

③地歌。端歌・芝居歌物。元禄期以前の作。「狐会」とも表記。

こん‐がい【婚外】‥グワイ

婚姻関係にない男女関係。

⇒こんがい‐し【婚外子】

こん‐がい【閫外】‥グワイ

①しきみの外。

②王城の外。

⇒こんがい‐の‐しん【閫外の臣】

⇒こんがい‐の‐にん【閫外の任】

こんかいこうみょう‐じ【金戒光明寺】‥クワウミヤウ‥

京都市左京区黒谷町にある黒谷浄土宗の大本山。1175年(安元1)法然の創建。湛空たんくうの門流を経て、16世紀に鎮西義ちんぜいぎの寺となる。黒谷堂。新黒谷。白河禅房。

こんがい‐し【婚外子】‥グワイ‥

(→)非嫡出子に同じ。

⇒こん‐がい【婚外】

こんがい‐の‐しん【閫外の臣】‥グワイ‥

[史記馮唐伝](王城の外のことを一任する意から)将軍。

⇒こん‐がい【閫外】

こんがい‐の‐にん【閫外の任】‥グワイ‥

軍隊をひきいて境外に出征する将軍の任。

⇒こん‐がい【閫外】

こん‐かき【紺掻き】

藍あい色で布地を染めること。また、それを業とする人。平家物語12「義朝の不便ふびんにしてめしつかはれける―の男」→紺屋こんや

こん‐かぎり【根限り】

根気のつづく限り。「―泳いだ」

こん‐かく【混獲】‥クワク

漁業対象の魚種と一緒に対象外の魚や生物を捕獲すること。特に、漁獲の割当許可のない魚を、割当許可のある魚と混同して獲ること。

こん‐がく【困学】

①苦学すること。

②[論語季氏「困くるしみて之を学ぶ」]行きづまってから学問すること。

こんがくきぶん【困学紀聞】

経史子集の考証をした書。宋末元初の王応麟の編。20巻。初刻は1325年。

こん‐がすり【紺絣・紺飛白】

紺地に白くかすりを織り出した文様。また、その文様の織物。久留米絣・伊予絣などの木綿織物。

こん‐がみ【紺紙】

紺色の紙。

こんがら【矜羯羅・金伽羅】

(梵語Kiṃkara 奴僕の意)八大童子の第7。制吒迦せいたかとともに不動明王の脇侍きょうじ。恭敬小心の者とされ、像は合掌した親指と人差指の間に独鈷杵とっこしょを挟む。矜羯羅童子。

こんがらか・る

〔自五〕

(コンガラガルとも)

①もつれてからまりあう。こぐらかる。「糸が―・る」

②物事が入りみだれて解決しにくくなる。夏目漱石、こゝろ「彼と養家との関係は、段々こん絡がらがつて来ました」。「話が―・る」

こんがり

程よく焼き色がついているさま。「餅が―と焼けた」

こん‐かん【金冠】‥クワン

⇒きんかん

こん‐かん【根冠】‥クワン

根の先端にある帽子様の組織。成長点の柔軟な細胞を保護する。

こん‐かん【根幹】

①ねとみき。

②根本ねもと。転じて、ものごとの重要な部分。「改革の―」

こん‐かん【根管】‥クワン

歯根の中軸にある管状の腔所。歯根管。

こん‐がん【懇願・悃願】‥グワン

ねんごろに願うこと。切に願うこと。「出席を―する」「―を聞き入れる」

ごん‐かん【権官】‥クワン

正員以外に、権かりに任ずる官。権大納言・権帥ごんのそちの類。

こん‐かんばん【紺看板】

(屋号や紋所を染め抜いてあるところから)紺木綿のはっぴ。しるしばんてん。歌舞伎、天衣紛上野初花「―の中間ちゅうげん一人」

こん‐き【今季】

今の季節・時季。特にスポーツなどの、今のシーズン。

こん‐き【今期】

今の時期・期間。この時期・期間。当期。「―の売上げ」

こん‐き【根気】

物事をあきずに辛抱強く続ける気力。精根。「―よく働く」「―が切れる」

こん‐き【根基】

ねもと。根底。

こん‐き【根機】

〔仏〕衆生しゅじょうの、教法を受けるべき性質・能力。また、機根。

こん‐き【婚期】

結婚に適当な年頃。

こん‐き【懇祈】

ねんごろに祈願すること。源平盛衰記28「―心に満ち冥覧掌にあり」

こん‐ぎ【坤儀】

①大地。坤輿こんよ。

②皇后の徳。坤徳。

こん‐ぎ【婚儀】

結婚の儀式。婚礼。

ごんき【権記】

権大納言藤原行成の日記。991年(正暦2)から1011年(寛弘8)に至る。その後は死没の前年26年(万寿3)まで、わずかに逸文が残る。藤原道長の時代を知る重要史料の一つ。

こん‐ききょう【紺桔梗】‥キヤウ

染色の一つ。紺がかった桔梗色。

Munsell color system: 7.5PB4/12

コンキスタドール【conquistador スペイン】

(征服者の意)15世紀末から16世紀半ばにかけて、南北アメリカ大陸やカリブ海で先住民と土地を征服したヨーロッパの人々。コルテスやピサロら。

こんきち【こん吉】

狐の異称。こんちき。

こん‐きゃく【困却】

ひどく困ること。困りはてること。「ほとほと―する」

こん‐きゅう【困窮】

①こまりくるしむこと。「対策に―する」

②貧乏で苦しむこと。「―を極める」「―者」

⇒こんきゅう‐どし【困窮年】

こんきゅう‐どし【困窮年】

凶作の年。

⇒こん‐きゅう【困窮】

こん‐きょ【根拠】

①ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。「―のない推理」

②〔論〕(→)理由に同じ。

③本拠。ねじろ。「敵の―」

⇒こんきょ‐ち【根拠地】

こん‐ぎょう【今暁】‥ゲウ

今日のあけがた。けさ。「―未明出発」

ごん‐きょう【言教】‥ケウ

仏が言語を以て説示した教え。

ごん‐きょう【権教】‥ケウ

〔仏〕大乗に入る方便として説いた教え。太平記17「天台・法相互ひに―実教の奥旨を究む」↔実教

ごん‐ぎょう【勤行】‥ギヤウ

〔仏〕

①勤めて仏道修行をすること。

②仏前で時を定めて読経どきょう・礼拝すること。「朝夕の―」

こん‐きょく【坤極】

皇后の地位。

こん‐きょく【崑曲】

中国の古典音楽劇。明代16世紀中頃の江蘇省崑山の魏良輔が、南曲の一派海塩腔および弋陽よくよう腔に基づいて始めたもの。のちに北曲をも合わせ、京劇の源流の一つとなった。崑山腔。崑腔。崑劇。

こん‐きょく【懇棘】

ねんごろなまごころ。太平記23「―忽ちに酬い、病根速やかに消せば」

こんきょ‐ち【根拠地】

①根拠とする地。

②軍隊などで修理・休養または補給などをするための拠点。

⇒こん‐きょ【根拠】

ごん‐ぎり【五寸切】

小さい鱧はもを素乾すぼしにしたもの。刻んで膾なますとして用いる。

コンキリエ【conchiglie イタリア】

貝殻形のパスタ。シェル。シェル‐マカロニ。→パスタ(図)

こん‐く【困苦】

こまりくるしむこと。「―欠乏」

こん‐く【金口】

〔仏〕(「黄金色の口」の意)仏の口。転じて、釈尊の説法。きんこう。万葉集5「釈迦如来、―に正に説きたまはく」

⇒こんく‐じきせつ【金口直説】

こん‐く【金鼓】

(コングとも)仏具の一種。金属製、正円で平たく中空。片面の鉦鼓のようなものと両面のものとがある。僧が布教のとき首にかけ、また仏堂で架にとりつけて打ち鳴らす。ひらかね。わにぐち。

ごん‐く【言句】

みじかい言葉。一言半句。日葡辞書「ゴンクニツマル」。謡曲、放下僧ほうかぞう「―に出せば教に落ち」

ごん‐ぐ【欣求】

〔仏〕よろこび求めること。

⇒ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】

⇒ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

ごん‐ぐ【勤求】

〔仏〕勤めて仏の教えを求めること。

⇒ごんぐ‐だいほう【勤求大法】

ゴング【gong】

①銅鑼どら。

②丸い容器状の金属製打楽器。

③ボクシングなどで、試合開始および各ラウンドの開始・終了などの合図の鐘。

こん‐ぐう【坤宮】

皇后宮の称。

コンクール【concours フランス】

(原意は「競走」)

①音楽・絵画・映画などの作品や技術の優劣を競う会。「合唱―」

②競争試験。

ゴンクール【Edmond de Goncourt】

フランスの小説家。ジュールの兄。多くの社会記録的な小説を弟と合作。弟の死後は単独で創作を続けた。また歌麿・北斎などの浮世絵を研究。(1822〜1896)

⇒ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】

ゴンクール【Jules de Goncourt】

フランスの小説家。兄エドモンの協力者。合作の小説「ジェルミニー=ラセルトゥー」はフランス自然主義の先駆。(1830〜1870)

ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】‥シヤウ

(Prix Goncourt フランス)フランスの文学賞。1896年エドモン=ゴンクールの遺言によって創設。1903年第1回の授賞が行われた。主な受賞者はバルビュス・デュアメル・プルースト・デュラスら。

⇒ゴンクール【Edmond de Goncourt】

こん‐くくり【紺括り】

紺色の括り染め。こんくくし。紺絞り。

こんく‐じきせつ【金口直説】‥ヂキ‥

仏がじきじきに説いた教法。

⇒こん‐く【金口】

ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】‥ジヤウ‥

心から喜んで浄土に往生することを願い求めること。太平記20「厭離穢土の心は日々にすすみ、―の念時々にまさりければ」→厭離穢土えんりえど。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

こんくず‐の‐はかま【紺葛の袴】

紺色の葛袴。義経記6「左衛門尉は―に木賊とくさ色の水干に立烏帽子」

ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

心から喜んで大きな宝である仏法を究めること。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

ごんぐ‐だいほう【勤求大法】‥ホフ

勤めて偉大な仏教の真理を究めようとすること。

⇒ごん‐ぐ【勤求】

コンクラーベ【conclave ラテン】

ローマ教皇選挙会。枢機卿団で構成。元来、選挙の期間中干渉を防ぐために枢機卿団が閉じこもる囲いの意。

こんぐらか・る

〔自五〕

(→)「こんがらかる」に同じ。

コングラチュレーション【congratulations】

祝福の気持を表す語。おめでとう。

こん‐くらべ【根競べ】

根気のよさをくらべあうこと。

コンクリ

コンクリートの略。

コングリーヴ【William Congreve】

イギリス王政復古期を代表する喜劇作家。作「世の習わし」など。(1670〜1729)

コンクリート【concrete】

①具体的なさま。〈薩摩辞書初版〉。「―な案」

②セメント・砂・砂利・水を調合し、こねまぜて固まらせた一種の人造石。製法が簡単で、圧縮に対して抵抗力が強く、耐火・耐水性が大きいので鋼材と併用し、土木建築用構造材料として使用。混凝土。コンクリ。

⇒コンクリート‐ジャングル

⇒コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

⇒コンクリート‐パイル【concrete pile】

⇒コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

⇒コンクリート‐ブロック【concrete block】

⇒コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】

⇒コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

⇒コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリート‐ジャングル

(和製語concrete jungle)コンクリートのビルを木に見立てて、生存競争が激しく人間味に乏しい都会をいう語。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

打ち込んだばかりのコンクリートに振動を与えて締め固める機械。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐パイル【concrete pile】

コンクリート製の杭。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

ミキサーから出たコンクリートを圧搾空気で輸送管に送り、所定の場所に打ち込む装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ブロック【concrete block】

コンクリート製の角塊。土木建築用で、塀などに用いる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】‥サウ

コンクリート仕上げの舗装のこと。路盤上にコンクリートを1層または2層に舗装し、表面を平滑に仕上げる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

ミキサーから出たコンクリートをピストンにより輸送管で送る装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリートを作り出すためにセメント・砂・砂利・水を混和する機械。コンクリート混和機。

⇒コンクリート【concrete】

コングレス【congress】

①正式代表者の会議。集会。

②(Congress)アメリカ合衆国などの議会。

コングロマリット【conglomerate】

(集合体の意)相互に関連のない異業種企業を合併などにより吸収して、複数の種類の事業を多角経営する大企業。複合企業。

ごん‐げ【権化】

①神仏が衆生済度しゅじょうさいどのため、権かりに姿をかえてこの世に現れること。また、その権の姿。権現ごんげん。今昔物語集13「世の人、聖人を―の者とぞ言ひける」↔実化。

②ある抽象的特質を具体化または類型化したもの。化身。「悪の―」

こん‐けい【根茎】

地下茎の一種。地下を這う根状の茎。多くは節をもち、各節から不定根を生じる。タケ・ハス・シダ類の地下茎など。

こん‐げき【崑劇】

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐けつ【混血】

異種族通婚の結果、両系統の特徴がまじること。↔純血。

⇒こんけつ‐じ【混血児】

こん‐げつ【今月】

このつき。本月。当月。「―今夜」

こんけつ‐じ【混血児】

異人種の父母の間に生まれた子。

⇒こん‐けつ【混血】

こん‐けん【髡鉗】

中国古代の刑罰。頭髪を削り、鉄枷を首に施すこと。また、その刑に処せられた罪人。

こん‐げん【金言】

〔仏〕金口こんくすなわち仏陀の口から出た不滅の教え。きんげん。

こん‐げん【根元・根源・根原】

①物事のおおもと。こんぽん。中心。平家物語2「日のはじめより―与力よりきの者なりければ」。「悪の―に立ち向かう」「―的な問題」

②起り。平家物語4「事の―一々次第しだいに申しければ」

③本家。歌舞伎、三十石艠始「お茶の湯の―とも言はるる秦野官翁に向ひ」

⇒こんげん‐じしょう【根元事象】

ごん‐けん【権剣】

かわりの剣。副たる剣。源平盛衰記16「用意のため―を奉ると見て候ふ」

ごん‐げん【権現】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために種々の姿をとって権かりに現れること。また、その現れた権の姿。権化ごんげ。本地垂迹ほんじすいじゃく説では、仏が化身して日本の神として現れること。また、その神の身。熊野三所権現・山王権現の類。

⇒ごんげん‐さま【権現様】

⇒ごんげん‐づくり【権現造】

⇒ごんげん‐とりい【権現鳥居】

⇒ごんげん‐まい【権現舞】

ごんげん‐さま【権現様】

①徳川家康の尊称。

②(東北地方で)獅子舞の頭。ししがしら。

⇒ごん‐げん【権現】

こんげん‐じしょう【根元事象】‥シヤウ

〔数〕標本空間をいくつかの排反事象に分け、それぞれもはや二つ以上の排反事象に分かれないようにしたとき得られる各事象のこと。根元事象の確率の和は1である。基本事象。

⇒こん‐げん【根元・根源・根原】

ごんげん‐づくり【権現造】

①平安時代に生まれ、近世盛んに用いられた神社建築様式。東照大権現をまつる久能山・日光などの東照宮に用いられたのでこの名がついた。本殿と拝殿とを石の間までつないだもの。北野天満宮の社殿もこれに当たる。石の間造。

権現造

ごん‐か【言下】

一言のもと。げんか。天草本伊曾保物語「何をも知らいで知つた振りをせば、忽ち―に人から見知られて」

コンガール【Yves Congar】

フランスのカトリック神学者。ドミニコ会士。第二ヴァチカン公会議にエキュメニズム・聖霊論・信徒の神学などの提唱で貢献。(1904〜1995)

こん‐かい【今回】‥クワイ

このたび。こんど。

こん‐かい【吼噦】‥クワイ

①狐の鳴き声。こんこん。転じて、狐。狂言、釣狐「―の涙なるらん」

②狂言。(→)「釣狐」に同じ。

③地歌。端歌・芝居歌物。元禄期以前の作。「狐会」とも表記。

こん‐がい【婚外】‥グワイ

婚姻関係にない男女関係。

⇒こんがい‐し【婚外子】

こん‐がい【閫外】‥グワイ

①しきみの外。

②王城の外。

⇒こんがい‐の‐しん【閫外の臣】

⇒こんがい‐の‐にん【閫外の任】

こんかいこうみょう‐じ【金戒光明寺】‥クワウミヤウ‥

京都市左京区黒谷町にある黒谷浄土宗の大本山。1175年(安元1)法然の創建。湛空たんくうの門流を経て、16世紀に鎮西義ちんぜいぎの寺となる。黒谷堂。新黒谷。白河禅房。

こんがい‐し【婚外子】‥グワイ‥

(→)非嫡出子に同じ。

⇒こん‐がい【婚外】

こんがい‐の‐しん【閫外の臣】‥グワイ‥

[史記馮唐伝](王城の外のことを一任する意から)将軍。

⇒こん‐がい【閫外】

こんがい‐の‐にん【閫外の任】‥グワイ‥

軍隊をひきいて境外に出征する将軍の任。

⇒こん‐がい【閫外】

こん‐かき【紺掻き】

藍あい色で布地を染めること。また、それを業とする人。平家物語12「義朝の不便ふびんにしてめしつかはれける―の男」→紺屋こんや

こん‐かぎり【根限り】

根気のつづく限り。「―泳いだ」

こん‐かく【混獲】‥クワク

漁業対象の魚種と一緒に対象外の魚や生物を捕獲すること。特に、漁獲の割当許可のない魚を、割当許可のある魚と混同して獲ること。

こん‐がく【困学】

①苦学すること。

②[論語季氏「困くるしみて之を学ぶ」]行きづまってから学問すること。

こんがくきぶん【困学紀聞】

経史子集の考証をした書。宋末元初の王応麟の編。20巻。初刻は1325年。

こん‐がすり【紺絣・紺飛白】

紺地に白くかすりを織り出した文様。また、その文様の織物。久留米絣・伊予絣などの木綿織物。

こん‐がみ【紺紙】

紺色の紙。

こんがら【矜羯羅・金伽羅】

(梵語Kiṃkara 奴僕の意)八大童子の第7。制吒迦せいたかとともに不動明王の脇侍きょうじ。恭敬小心の者とされ、像は合掌した親指と人差指の間に独鈷杵とっこしょを挟む。矜羯羅童子。

こんがらか・る

〔自五〕

(コンガラガルとも)

①もつれてからまりあう。こぐらかる。「糸が―・る」

②物事が入りみだれて解決しにくくなる。夏目漱石、こゝろ「彼と養家との関係は、段々こん絡がらがつて来ました」。「話が―・る」

こんがり

程よく焼き色がついているさま。「餅が―と焼けた」

こん‐かん【金冠】‥クワン

⇒きんかん

こん‐かん【根冠】‥クワン

根の先端にある帽子様の組織。成長点の柔軟な細胞を保護する。

こん‐かん【根幹】

①ねとみき。

②根本ねもと。転じて、ものごとの重要な部分。「改革の―」

こん‐かん【根管】‥クワン

歯根の中軸にある管状の腔所。歯根管。

こん‐がん【懇願・悃願】‥グワン

ねんごろに願うこと。切に願うこと。「出席を―する」「―を聞き入れる」

ごん‐かん【権官】‥クワン

正員以外に、権かりに任ずる官。権大納言・権帥ごんのそちの類。

こん‐かんばん【紺看板】

(屋号や紋所を染め抜いてあるところから)紺木綿のはっぴ。しるしばんてん。歌舞伎、天衣紛上野初花「―の中間ちゅうげん一人」

こん‐き【今季】

今の季節・時季。特にスポーツなどの、今のシーズン。

こん‐き【今期】

今の時期・期間。この時期・期間。当期。「―の売上げ」

こん‐き【根気】

物事をあきずに辛抱強く続ける気力。精根。「―よく働く」「―が切れる」

こん‐き【根基】

ねもと。根底。

こん‐き【根機】

〔仏〕衆生しゅじょうの、教法を受けるべき性質・能力。また、機根。

こん‐き【婚期】

結婚に適当な年頃。

こん‐き【懇祈】

ねんごろに祈願すること。源平盛衰記28「―心に満ち冥覧掌にあり」

こん‐ぎ【坤儀】

①大地。坤輿こんよ。

②皇后の徳。坤徳。

こん‐ぎ【婚儀】

結婚の儀式。婚礼。

ごんき【権記】

権大納言藤原行成の日記。991年(正暦2)から1011年(寛弘8)に至る。その後は死没の前年26年(万寿3)まで、わずかに逸文が残る。藤原道長の時代を知る重要史料の一つ。

こん‐ききょう【紺桔梗】‥キヤウ

染色の一つ。紺がかった桔梗色。

Munsell color system: 7.5PB4/12

コンキスタドール【conquistador スペイン】

(征服者の意)15世紀末から16世紀半ばにかけて、南北アメリカ大陸やカリブ海で先住民と土地を征服したヨーロッパの人々。コルテスやピサロら。

こんきち【こん吉】

狐の異称。こんちき。

こん‐きゃく【困却】

ひどく困ること。困りはてること。「ほとほと―する」

こん‐きゅう【困窮】

①こまりくるしむこと。「対策に―する」

②貧乏で苦しむこと。「―を極める」「―者」

⇒こんきゅう‐どし【困窮年】

こんきゅう‐どし【困窮年】

凶作の年。

⇒こん‐きゅう【困窮】

こん‐きょ【根拠】

①ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。「―のない推理」

②〔論〕(→)理由に同じ。

③本拠。ねじろ。「敵の―」

⇒こんきょ‐ち【根拠地】

こん‐ぎょう【今暁】‥ゲウ

今日のあけがた。けさ。「―未明出発」

ごん‐きょう【言教】‥ケウ

仏が言語を以て説示した教え。

ごん‐きょう【権教】‥ケウ

〔仏〕大乗に入る方便として説いた教え。太平記17「天台・法相互ひに―実教の奥旨を究む」↔実教

ごん‐ぎょう【勤行】‥ギヤウ

〔仏〕

①勤めて仏道修行をすること。

②仏前で時を定めて読経どきょう・礼拝すること。「朝夕の―」

こん‐きょく【坤極】

皇后の地位。

こん‐きょく【崑曲】

中国の古典音楽劇。明代16世紀中頃の江蘇省崑山の魏良輔が、南曲の一派海塩腔および弋陽よくよう腔に基づいて始めたもの。のちに北曲をも合わせ、京劇の源流の一つとなった。崑山腔。崑腔。崑劇。

こん‐きょく【懇棘】

ねんごろなまごころ。太平記23「―忽ちに酬い、病根速やかに消せば」

こんきょ‐ち【根拠地】

①根拠とする地。

②軍隊などで修理・休養または補給などをするための拠点。

⇒こん‐きょ【根拠】

ごん‐ぎり【五寸切】

小さい鱧はもを素乾すぼしにしたもの。刻んで膾なますとして用いる。

コンキリエ【conchiglie イタリア】

貝殻形のパスタ。シェル。シェル‐マカロニ。→パスタ(図)

こん‐く【困苦】

こまりくるしむこと。「―欠乏」

こん‐く【金口】

〔仏〕(「黄金色の口」の意)仏の口。転じて、釈尊の説法。きんこう。万葉集5「釈迦如来、―に正に説きたまはく」

⇒こんく‐じきせつ【金口直説】

こん‐く【金鼓】

(コングとも)仏具の一種。金属製、正円で平たく中空。片面の鉦鼓のようなものと両面のものとがある。僧が布教のとき首にかけ、また仏堂で架にとりつけて打ち鳴らす。ひらかね。わにぐち。

ごん‐く【言句】

みじかい言葉。一言半句。日葡辞書「ゴンクニツマル」。謡曲、放下僧ほうかぞう「―に出せば教に落ち」

ごん‐ぐ【欣求】

〔仏〕よろこび求めること。

⇒ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】

⇒ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

ごん‐ぐ【勤求】

〔仏〕勤めて仏の教えを求めること。

⇒ごんぐ‐だいほう【勤求大法】

ゴング【gong】

①銅鑼どら。

②丸い容器状の金属製打楽器。

③ボクシングなどで、試合開始および各ラウンドの開始・終了などの合図の鐘。

こん‐ぐう【坤宮】

皇后宮の称。

コンクール【concours フランス】

(原意は「競走」)

①音楽・絵画・映画などの作品や技術の優劣を競う会。「合唱―」

②競争試験。

ゴンクール【Edmond de Goncourt】

フランスの小説家。ジュールの兄。多くの社会記録的な小説を弟と合作。弟の死後は単独で創作を続けた。また歌麿・北斎などの浮世絵を研究。(1822〜1896)

⇒ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】

ゴンクール【Jules de Goncourt】

フランスの小説家。兄エドモンの協力者。合作の小説「ジェルミニー=ラセルトゥー」はフランス自然主義の先駆。(1830〜1870)

ゴンクール‐しょう【ゴンクール賞】‥シヤウ

(Prix Goncourt フランス)フランスの文学賞。1896年エドモン=ゴンクールの遺言によって創設。1903年第1回の授賞が行われた。主な受賞者はバルビュス・デュアメル・プルースト・デュラスら。

⇒ゴンクール【Edmond de Goncourt】

こん‐くくり【紺括り】

紺色の括り染め。こんくくし。紺絞り。

こんく‐じきせつ【金口直説】‥ヂキ‥

仏がじきじきに説いた教法。

⇒こん‐く【金口】

ごんぐ‐じょうど【欣求浄土】‥ジヤウ‥

心から喜んで浄土に往生することを願い求めること。太平記20「厭離穢土の心は日々にすすみ、―の念時々にまさりければ」→厭離穢土えんりえど。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

こんくず‐の‐はかま【紺葛の袴】

紺色の葛袴。義経記6「左衛門尉は―に木賊とくさ色の水干に立烏帽子」

ごんぐ‐だいほう【欣求大宝】

心から喜んで大きな宝である仏法を究めること。

⇒ごん‐ぐ【欣求】

ごんぐ‐だいほう【勤求大法】‥ホフ

勤めて偉大な仏教の真理を究めようとすること。

⇒ごん‐ぐ【勤求】

コンクラーベ【conclave ラテン】

ローマ教皇選挙会。枢機卿団で構成。元来、選挙の期間中干渉を防ぐために枢機卿団が閉じこもる囲いの意。

こんぐらか・る

〔自五〕

(→)「こんがらかる」に同じ。

コングラチュレーション【congratulations】

祝福の気持を表す語。おめでとう。

こん‐くらべ【根競べ】

根気のよさをくらべあうこと。

コンクリ

コンクリートの略。

コングリーヴ【William Congreve】

イギリス王政復古期を代表する喜劇作家。作「世の習わし」など。(1670〜1729)

コンクリート【concrete】

①具体的なさま。〈薩摩辞書初版〉。「―な案」

②セメント・砂・砂利・水を調合し、こねまぜて固まらせた一種の人造石。製法が簡単で、圧縮に対して抵抗力が強く、耐火・耐水性が大きいので鋼材と併用し、土木建築用構造材料として使用。混凝土。コンクリ。

⇒コンクリート‐ジャングル

⇒コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

⇒コンクリート‐パイル【concrete pile】

⇒コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

⇒コンクリート‐ブロック【concrete block】

⇒コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】

⇒コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

⇒コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリート‐ジャングル

(和製語concrete jungle)コンクリートのビルを木に見立てて、生存競争が激しく人間味に乏しい都会をいう語。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐バイブレーター【concrete vibrator】

打ち込んだばかりのコンクリートに振動を与えて締め固める機械。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐パイル【concrete pile】

コンクリート製の杭。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐プレーサー【concrete placer】

ミキサーから出たコンクリートを圧搾空気で輸送管に送り、所定の場所に打ち込む装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ブロック【concrete block】

コンクリート製の角塊。土木建築用で、塀などに用いる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ほそう【コンクリート舗装】‥サウ

コンクリート仕上げの舗装のこと。路盤上にコンクリートを1層または2層に舗装し、表面を平滑に仕上げる。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ポンプ【concrete pump】

ミキサーから出たコンクリートをピストンにより輸送管で送る装置。

⇒コンクリート【concrete】

コンクリート‐ミキサー【concrete-mixer】

コンクリートを作り出すためにセメント・砂・砂利・水を混和する機械。コンクリート混和機。

⇒コンクリート【concrete】

コングレス【congress】

①正式代表者の会議。集会。

②(Congress)アメリカ合衆国などの議会。

コングロマリット【conglomerate】

(集合体の意)相互に関連のない異業種企業を合併などにより吸収して、複数の種類の事業を多角経営する大企業。複合企業。

ごん‐げ【権化】

①神仏が衆生済度しゅじょうさいどのため、権かりに姿をかえてこの世に現れること。また、その権の姿。権現ごんげん。今昔物語集13「世の人、聖人を―の者とぞ言ひける」↔実化。

②ある抽象的特質を具体化または類型化したもの。化身。「悪の―」

こん‐けい【根茎】

地下茎の一種。地下を這う根状の茎。多くは節をもち、各節から不定根を生じる。タケ・ハス・シダ類の地下茎など。

こん‐げき【崑劇】

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐けつ【混血】

異種族通婚の結果、両系統の特徴がまじること。↔純血。

⇒こんけつ‐じ【混血児】

こん‐げつ【今月】

このつき。本月。当月。「―今夜」

こんけつ‐じ【混血児】

異人種の父母の間に生まれた子。

⇒こん‐けつ【混血】

こん‐けん【髡鉗】

中国古代の刑罰。頭髪を削り、鉄枷を首に施すこと。また、その刑に処せられた罪人。

こん‐げん【金言】

〔仏〕金口こんくすなわち仏陀の口から出た不滅の教え。きんげん。

こん‐げん【根元・根源・根原】

①物事のおおもと。こんぽん。中心。平家物語2「日のはじめより―与力よりきの者なりければ」。「悪の―に立ち向かう」「―的な問題」

②起り。平家物語4「事の―一々次第しだいに申しければ」

③本家。歌舞伎、三十石艠始「お茶の湯の―とも言はるる秦野官翁に向ひ」

⇒こんげん‐じしょう【根元事象】

ごん‐けん【権剣】

かわりの剣。副たる剣。源平盛衰記16「用意のため―を奉ると見て候ふ」

ごん‐げん【権現】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために種々の姿をとって権かりに現れること。また、その現れた権の姿。権化ごんげ。本地垂迹ほんじすいじゃく説では、仏が化身して日本の神として現れること。また、その神の身。熊野三所権現・山王権現の類。

⇒ごんげん‐さま【権現様】

⇒ごんげん‐づくり【権現造】

⇒ごんげん‐とりい【権現鳥居】

⇒ごんげん‐まい【権現舞】

ごんげん‐さま【権現様】

①徳川家康の尊称。

②(東北地方で)獅子舞の頭。ししがしら。

⇒ごん‐げん【権現】

こんげん‐じしょう【根元事象】‥シヤウ

〔数〕標本空間をいくつかの排反事象に分け、それぞれもはや二つ以上の排反事象に分かれないようにしたとき得られる各事象のこと。根元事象の確率の和は1である。基本事象。

⇒こん‐げん【根元・根源・根原】

ごんげん‐づくり【権現造】

①平安時代に生まれ、近世盛んに用いられた神社建築様式。東照大権現をまつる久能山・日光などの東照宮に用いられたのでこの名がついた。本殿と拝殿とを石の間までつないだもの。北野天満宮の社殿もこれに当たる。石の間造。

権現造

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ

東北地方で行われる山伏神楽などの獅子舞。家々を訪れ、土間などで舞い、まじないに家人や柱を噛んだりする。

⇒ごん‐げん【権現】

こん‐ご【今吾】

(明治期の語)現在の自分。今我。→こご(故吾)

こん‐ご【今後】

今から後。この後。以後。向後。「―の予定」「―ともよろしく」「―一切認めない」

コンゴ【Congo】

コンゴ川(ザイール川とも)流域にある国の名。

①旧ベルギー領のコンゴ民主共和国。1960年独立、71年ザイール共和国、97年旧称に復す。面積234万4000平方キロメートル。人口5095万(2000)。首都キンシャサ。

②旧仏領のコンゴ共和国。1960年独立。石油・木材を輸出。面積34万2000平方キロメートル。人口297万(2001)。首都ブラザヴィル。

→アフリカ(図)

ごん‐ご【言語】

(「言」「語」ともに呉音)ことば。げんご。天草本平家物語「そのあはれな体は―に述べられぬ体でござつた」

⇒ごんご‐しんだい【言語進退】

⇒ごんご‐どうだん【言語道断】

⇒言語に絶す

こん‐こう【婚媾】

夫婦の縁組。「婚」は新しい縁組、「媾」はすでに縁組した家と重ねて縁組すること。

こん‐こう【崑腔】‥カウ

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐こう【混交・混淆・渾淆】‥カウ

①いりまじること。「玉石―」

②意味・形の似ている単語や句が部分的に組み合わさって、新しい言い方を作ること。「やぶる」と「さく」とから「やぶく」が作られる類。混成。コンタミネーション。

⇒こんこう‐りん【混交林】

こん‐ごう【金剛】‥ガウ

(梵語vajra 跋折羅・縛日羅ばざら)

①金属のなかで最も硬いもの。ダイヤモンド。転じて、極めて堅固でどんなものにもこわされないこと。栄華物語玉台「―の身なれば」

②金剛杵しょの略。今昔物語集14「手に―を取り」

③金剛界の略。

④金剛身しんの略。

⑤金剛草履の略。義経記2「腹巻着て―履いて」

⇒こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】

⇒こんごう‐かい【金剛界】

⇒こんごうかい‐ほう【金剛界法】

⇒こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】

⇒こんごう‐がき【金剛垣】

⇒こんごう‐きょう【金剛経】

⇒こんごう‐けつ【金剛橛】

⇒こんごう‐けんご【金剛堅固】

⇒こんごう‐こうたく【金剛光沢】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐ざおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐さく【金剛柵】

⇒こんごう‐さく【金剛索】

⇒こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】

⇒こんごう‐ざくら【金剛桜】

⇒こんごう‐し【金剛子】

⇒こんごう‐しゃ【金剛砂】

⇒こんごう‐しゅ【金剛手】

⇒こんごう‐しょ【金剛杵】

⇒こんごう‐じょう【金剛乗】

⇒こんごう‐しん【金剛心】

⇒こんごう‐しん【金剛身】

⇒こんごう‐じん【金剛神】

⇒こんごう‐せき【金剛石】

⇒こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐ぞうり【金剛草履】

⇒こんごう‐ち【金剛智】

⇒こんごう‐ちょう‐きょう【金剛頂経】

⇒こんごう‐づえ【金剛杖】

⇒こんごう‐どうじ【金剛童子】

⇒こんごう‐どうじ‐ほう【金剛童子法】

⇒こんごう‐ばん【金剛盤】

⇒こんごう‐はんにゃ‐きょう【金剛般若経】

⇒こんごう‐ふえ【金剛不壊】

⇒こんごう‐ぶっし【金剛仏子】

⇒こんごう‐やしゃ【金剛夜叉・金剛薬叉】

⇒こんごう‐やしゃ‐ほう【金剛夜叉法】

⇒こんごう‐りき【金剛力】

⇒こんごう‐りきし【金剛力士】

⇒こんごう‐れい【金剛鈴】

こんごう【金剛】‥ガウ

①能の家の一つ。

②金剛流の略。

③金剛座の略。

⇒こんごう‐いわお【金剛巌】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐りゅう【金剛流】

こん‐ごう【根号】‥ガウ

〔数〕平方根・立方根などを表す記号。√,3√

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ

東北地方で行われる山伏神楽などの獅子舞。家々を訪れ、土間などで舞い、まじないに家人や柱を噛んだりする。

⇒ごん‐げん【権現】

こん‐ご【今吾】

(明治期の語)現在の自分。今我。→こご(故吾)

こん‐ご【今後】

今から後。この後。以後。向後。「―の予定」「―ともよろしく」「―一切認めない」

コンゴ【Congo】

コンゴ川(ザイール川とも)流域にある国の名。

①旧ベルギー領のコンゴ民主共和国。1960年独立、71年ザイール共和国、97年旧称に復す。面積234万4000平方キロメートル。人口5095万(2000)。首都キンシャサ。

②旧仏領のコンゴ共和国。1960年独立。石油・木材を輸出。面積34万2000平方キロメートル。人口297万(2001)。首都ブラザヴィル。

→アフリカ(図)

ごん‐ご【言語】

(「言」「語」ともに呉音)ことば。げんご。天草本平家物語「そのあはれな体は―に述べられぬ体でござつた」

⇒ごんご‐しんだい【言語進退】

⇒ごんご‐どうだん【言語道断】

⇒言語に絶す

こん‐こう【婚媾】

夫婦の縁組。「婚」は新しい縁組、「媾」はすでに縁組した家と重ねて縁組すること。

こん‐こう【崑腔】‥カウ

(→)崑曲こんきょくに同じ。

こん‐こう【混交・混淆・渾淆】‥カウ

①いりまじること。「玉石―」

②意味・形の似ている単語や句が部分的に組み合わさって、新しい言い方を作ること。「やぶる」と「さく」とから「やぶく」が作られる類。混成。コンタミネーション。

⇒こんこう‐りん【混交林】

こん‐ごう【金剛】‥ガウ

(梵語vajra 跋折羅・縛日羅ばざら)

①金属のなかで最も硬いもの。ダイヤモンド。転じて、極めて堅固でどんなものにもこわされないこと。栄華物語玉台「―の身なれば」

②金剛杵しょの略。今昔物語集14「手に―を取り」

③金剛界の略。

④金剛身しんの略。

⑤金剛草履の略。義経記2「腹巻着て―履いて」

⇒こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】

⇒こんごう‐かい【金剛界】

⇒こんごうかい‐ほう【金剛界法】

⇒こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】

⇒こんごう‐がき【金剛垣】

⇒こんごう‐きょう【金剛経】

⇒こんごう‐けつ【金剛橛】

⇒こんごう‐けんご【金剛堅固】

⇒こんごう‐こうたく【金剛光沢】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐ざおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐さく【金剛柵】

⇒こんごう‐さく【金剛索】

⇒こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】

⇒こんごう‐ざくら【金剛桜】

⇒こんごう‐し【金剛子】

⇒こんごう‐しゃ【金剛砂】

⇒こんごう‐しゅ【金剛手】

⇒こんごう‐しょ【金剛杵】

⇒こんごう‐じょう【金剛乗】

⇒こんごう‐しん【金剛心】

⇒こんごう‐しん【金剛身】

⇒こんごう‐じん【金剛神】

⇒こんごう‐せき【金剛石】

⇒こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】

⇒こんごう‐ぞうり【金剛草履】

⇒こんごう‐ち【金剛智】

⇒こんごう‐ちょう‐きょう【金剛頂経】

⇒こんごう‐づえ【金剛杖】

⇒こんごう‐どうじ【金剛童子】

⇒こんごう‐どうじ‐ほう【金剛童子法】

⇒こんごう‐ばん【金剛盤】

⇒こんごう‐はんにゃ‐きょう【金剛般若経】

⇒こんごう‐ふえ【金剛不壊】

⇒こんごう‐ぶっし【金剛仏子】

⇒こんごう‐やしゃ【金剛夜叉・金剛薬叉】

⇒こんごう‐やしゃ‐ほう【金剛夜叉法】

⇒こんごう‐りき【金剛力】

⇒こんごう‐りきし【金剛力士】

⇒こんごう‐れい【金剛鈴】

こんごう【金剛】‥ガウ

①能の家の一つ。

②金剛流の略。

③金剛座の略。

⇒こんごう‐いわお【金剛巌】

⇒こんごう‐ざ【金剛座】

⇒こんごう‐りゅう【金剛流】

こん‐ごう【根号】‥ガウ

〔数〕平方根・立方根などを表す記号。√,3√ など。

こん‐ごう【婚合】‥ガフ

男女の交接。媾合。交合。

こん‐ごう【混合】‥ガフ

まじりあうこと。また、まぜあわせること。「二対一の割合で―する」「男女―チーム」

⇒こんごう‐かぶ【混合株】

⇒こんごう‐かんぜい【混合関税】

⇒こんごう‐かんせん【混合感染】

⇒こんごう‐き【混合気】

⇒こんごう‐き【混合器】

⇒こんごう‐ぎり【混合霧】

⇒こんごう‐けいざい【混合経済】

⇒こんごう‐けいやく【混合契約】

⇒こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】

⇒こんごう‐しゅ【混合酒】

⇒こんごう‐しんりょう【混合診療】

⇒こんごう‐ダブルス【混合ダブルス】

⇒こんごう‐のうぎょう【混合農業】

⇒こんごう‐ひ【混合比】

⇒こんごう‐ぶつ【混合物】

⇒こんごう‐ほけん【混合保険】

⇒こんごう‐やく【混合薬】

⇒こんごう‐りん【混合林】

⇒こんごう‐ワクチン【混合ワクチン】

こんごう‐いわお【金剛巌】‥ガウイハホ

能役者。シテ方金剛流。

①(初世)24世家元。本名、岩雄。京都生れ。金剛謹之輔の次男。23世家元金剛右京の没後、シテ方宗家の推薦により宗家を継承。(1886〜1951)

②(2世)25世家元。本名、滋夫。初世の3男。(1924〜1998)

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】‥ガウ‥

オウム目の鳥のうちの一群。大形で、尾は長くて先端がとがり、顔は裸出する。色彩はきわめて鮮やか。嘴くちばしは強大で鋭く屈曲する。アメリカの熱帯降雨林にすむ。ベニコンゴウインコ・ルリコンゴウインコなどがある。また、その一種。体はほぼ赤色で、翼に黄帯がある。翼と尾の一部は鮮やかな青色。カラスほどの大きさで飼鳥とされる。

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

など。

こん‐ごう【婚合】‥ガフ

男女の交接。媾合。交合。

こん‐ごう【混合】‥ガフ

まじりあうこと。また、まぜあわせること。「二対一の割合で―する」「男女―チーム」

⇒こんごう‐かぶ【混合株】

⇒こんごう‐かんぜい【混合関税】

⇒こんごう‐かんせん【混合感染】

⇒こんごう‐き【混合気】

⇒こんごう‐き【混合器】

⇒こんごう‐ぎり【混合霧】

⇒こんごう‐けいざい【混合経済】

⇒こんごう‐けいやく【混合契約】

⇒こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】

⇒こんごう‐しゅ【混合酒】

⇒こんごう‐しんりょう【混合診療】

⇒こんごう‐ダブルス【混合ダブルス】

⇒こんごう‐のうぎょう【混合農業】

⇒こんごう‐ひ【混合比】

⇒こんごう‐ぶつ【混合物】

⇒こんごう‐ほけん【混合保険】

⇒こんごう‐やく【混合薬】

⇒こんごう‐りん【混合林】

⇒こんごう‐ワクチン【混合ワクチン】

こんごう‐いわお【金剛巌】‥ガウイハホ

能役者。シテ方金剛流。

①(初世)24世家元。本名、岩雄。京都生れ。金剛謹之輔の次男。23世家元金剛右京の没後、シテ方宗家の推薦により宗家を継承。(1886〜1951)

②(2世)25世家元。本名、滋夫。初世の3男。(1924〜1998)

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐いんこ【金剛鸚哥】‥ガウ‥

オウム目の鳥のうちの一群。大形で、尾は長くて先端がとがり、顔は裸出する。色彩はきわめて鮮やか。嘴くちばしは強大で鋭く屈曲する。アメリカの熱帯降雨林にすむ。ベニコンゴウインコ・ルリコンゴウインコなどがある。また、その一種。体はほぼ赤色で、翼に黄帯がある。翼と尾の一部は鮮やかな青色。カラスほどの大きさで飼鳥とされる。

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かい【金剛界】‥ガウ‥

〔仏〕密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を智慧の方面から明らかにした部門。大日如来の悟りの智慧は堅固で、一切の煩悩を破るからいう。↔胎蔵界。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐ほう【金剛界法】‥ガウ‥ホフ

〔仏〕金剛頂経に基づく修法しゅほう。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】‥ガウ‥

両界曼荼羅の一つ。金剛頂経に基づき、金剛界を描いた曼荼羅。大日如来の悟りの智慧を象徴する。九つの領域に区分されるところから九会くえ曼荼羅ともいう。↔胎蔵界曼荼羅。→曼荼羅(図)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐がき【金剛垣】‥ガウ‥

(→)金剛柵こんごうさくに同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かぶ【混合株】‥ガフ‥

普通株に対し、ある点において優先し、他の点において劣後する株式。利益配当においては優先し、残余財産分配においては遅れる例などがある。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんぜい【混合関税】‥ガフクワン‥

一商品に対する輸入関税を、従価税と従量税の二本立てとする関税制度。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんせん【混合感染】‥ガフ‥

2種類以上の病原体による同時的感染。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合気】‥ガフ‥

内燃機関の気化器で霧化された燃料と空気との混合ガス。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合器】‥ガフ‥

スーパー‐ヘテロダイン受信機において信号電波と局部発振波とを加えて、中間周波出力を発生する混合作用を受けもつ部分。

⇒こん‐ごう【混合】

こんこう‐きょう【金光教】‥クワウケウ

教派神道の一つ。天地金乃神を主神とする。天地の道理にかなう生活を教え、神と人を結ぶ取次とりつぎのわざによって、神人共栄の世界が実現すると説く。1859年(安政6)金光大神(前名は川手文治郎のち赤沢文治)が創唱。本部は岡山県浅口市金光町。

こんごう‐きょう【金剛経】‥ガウキヤウ

金剛般若経こんごうはんにゃきょうの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぎり【混合霧】‥ガフ‥

気温の異なる空気塊の混合によって発生する霧。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいざい【混合経済】‥ガフ‥

資本主義経済のなかで政府や公共団体などの経済的機能が増大し、公共部門が民間部門と並んで大きな役割を果たしている経済体制。二重経済。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいやく【混合契約】‥ガフ‥

〔法〕数個の典型契約の構成要素が結合(混合)して成り立っている契約。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けつ【金剛橛】‥ガウ‥

護摩壇ごまだんの四隅の柱。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐けんご【金剛堅固】‥ガウ‥

金剛のように堅固で、あらゆる物を破り、何物にも破られないこと。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐こうたく【金剛光沢】‥ガウクワウ‥

金剛石(ダイヤモンド)のように屈折率の大きい鉱物の示す光沢。ダイヤモンド光沢。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

金剛でできている宝座。すなわち釈尊成仏の時の座所。宴曲集5「如来は―の上、菩提樹下を定めて」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

大和猿楽四座の一つ。古くは坂戸座ともいい、大夫は金剛姓を名のる。

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】‥ガフ‥

(mixed court)領事裁判の裁判所のうち、被告と原告との双方の国家から裁判官を出して構成するもの。主に民事事件について設ける。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐ざおう【金剛蔵王】‥ガウ‥ワウ

蔵王権現ざおうごんげんのこと。→こんごうぞうおう(金剛蔵王)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛柵】‥ガウ‥

寺院の仁王門の前面の腰部に設けた柵。その形が金剛杵しょに似るので、この名がある。こんごうがき。

金剛柵

撮影:関戸 勇

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かい【金剛界】‥ガウ‥

〔仏〕密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を智慧の方面から明らかにした部門。大日如来の悟りの智慧は堅固で、一切の煩悩を破るからいう。↔胎蔵界。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐ほう【金剛界法】‥ガウ‥ホフ

〔仏〕金剛頂経に基づく修法しゅほう。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうかい‐まんだら【金剛界曼荼羅】‥ガウ‥

両界曼荼羅の一つ。金剛頂経に基づき、金剛界を描いた曼荼羅。大日如来の悟りの智慧を象徴する。九つの領域に区分されるところから九会くえ曼荼羅ともいう。↔胎蔵界曼荼羅。→曼荼羅(図)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐がき【金剛垣】‥ガウ‥

(→)金剛柵こんごうさくに同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐かぶ【混合株】‥ガフ‥

普通株に対し、ある点において優先し、他の点において劣後する株式。利益配当においては優先し、残余財産分配においては遅れる例などがある。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんぜい【混合関税】‥ガフクワン‥

一商品に対する輸入関税を、従価税と従量税の二本立てとする関税制度。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐かんせん【混合感染】‥ガフ‥

2種類以上の病原体による同時的感染。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合気】‥ガフ‥

内燃機関の気化器で霧化された燃料と空気との混合ガス。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐き【混合器】‥ガフ‥

スーパー‐ヘテロダイン受信機において信号電波と局部発振波とを加えて、中間周波出力を発生する混合作用を受けもつ部分。

⇒こん‐ごう【混合】

こんこう‐きょう【金光教】‥クワウケウ

教派神道の一つ。天地金乃神を主神とする。天地の道理にかなう生活を教え、神と人を結ぶ取次とりつぎのわざによって、神人共栄の世界が実現すると説く。1859年(安政6)金光大神(前名は川手文治郎のち赤沢文治)が創唱。本部は岡山県浅口市金光町。

こんごう‐きょう【金剛経】‥ガウキヤウ

金剛般若経こんごうはんにゃきょうの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぎり【混合霧】‥ガフ‥

気温の異なる空気塊の混合によって発生する霧。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいざい【混合経済】‥ガフ‥

資本主義経済のなかで政府や公共団体などの経済的機能が増大し、公共部門が民間部門と並んで大きな役割を果たしている経済体制。二重経済。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けいやく【混合契約】‥ガフ‥

〔法〕数個の典型契約の構成要素が結合(混合)して成り立っている契約。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐けつ【金剛橛】‥ガウ‥

護摩壇ごまだんの四隅の柱。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐けんご【金剛堅固】‥ガウ‥

金剛のように堅固で、あらゆる物を破り、何物にも破られないこと。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐こうたく【金剛光沢】‥ガウクワウ‥

金剛石(ダイヤモンド)のように屈折率の大きい鉱物の示す光沢。ダイヤモンド光沢。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

金剛でできている宝座。すなわち釈尊成仏の時の座所。宴曲集5「如来は―の上、菩提樹下を定めて」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざ【金剛座】‥ガウ‥

大和猿楽四座の一つ。古くは坂戸座ともいい、大夫は金剛姓を名のる。

⇒こんごう【金剛】

こんごう‐さいばんしょ【混合裁判所】‥ガフ‥

(mixed court)領事裁判の裁判所のうち、被告と原告との双方の国家から裁判官を出して構成するもの。主に民事事件について設ける。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐ざおう【金剛蔵王】‥ガウ‥ワウ

蔵王権現ざおうごんげんのこと。→こんごうぞうおう(金剛蔵王)。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛柵】‥ガウ‥

寺院の仁王門の前面の腰部に設けた柵。その形が金剛杵しょに似るので、この名がある。こんごうがき。

金剛柵

撮影:関戸 勇

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛索】‥ガウ‥

不動明王が左手に持つ索つな。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】‥ガウ‥

錐先にダイヤモンド‐ビットを装着して井戸を掘る機械。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざくら【金剛桜】‥ガウ‥

ウワミズザクラの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうさった【金剛薩埵】‥ガウ‥

(梵語Vajrasattva)真言宗付法八祖の第2。大日如来の説いた教えを結集して鉄塔に納め、のち竜猛りゅうみょうに授けたという。密教の中心的菩薩で、両界曼荼羅でも主要な尊格として表され、右手に金剛杵しょ、左手に金剛鈴を持つ。金剛手菩薩。執金剛。秘密主。

こんごう‐さん【金剛山】‥ガウ‥

①大阪府と奈良県にまたがる金剛山地の最高峰。標高1125メートル。西麓に千早城址がある。高間山。

金剛山

撮影:的場 啓

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さく【金剛索】‥ガウ‥

不動明王が左手に持つ索つな。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐さくせいき【金剛鑿井機】‥ガウ‥

錐先にダイヤモンド‐ビットを装着して井戸を掘る機械。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ざくら【金剛桜】‥ガウ‥

ウワミズザクラの別称。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごうさった【金剛薩埵】‥ガウ‥

(梵語Vajrasattva)真言宗付法八祖の第2。大日如来の説いた教えを結集して鉄塔に納め、のち竜猛りゅうみょうに授けたという。密教の中心的菩薩で、両界曼荼羅でも主要な尊格として表され、右手に金剛杵しょ、左手に金剛鈴を持つ。金剛手菩薩。執金剛。秘密主。

こんごう‐さん【金剛山】‥ガウ‥

①大阪府と奈良県にまたがる金剛山地の最高峰。標高1125メートル。西麓に千早城址がある。高間山。

金剛山

撮影:的場 啓

②朝鮮民主主義人民共和国の南東部、太白山脈の北部の山。全山が黒雲母と花崗岩から成り、一万三千峰と称され、長安寺・神渓寺などの伽藍と相まって景勝をなす。主峰は標高1638メートルの毘盧峰ひろほうピロボン。クムガン‐サン。

こんごう‐し【金剛子】‥ガウ‥

熱帯産ホルトノキ科のジュズボダイジュ(コンゴウシノキ)の種核。数珠の玉などにする。堅くて丸く、六つのかどがあり、色は黒い。源氏物語若紫「―の数珠の、玉の装束したる」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じ【金剛寺】‥ガウ‥

大阪府河内長野市天野町にある真言宗の寺。行基ぎょうきの開基と伝え、南朝の帰依をうけた。天野行宮あんぐう。女院高野ともいわれる。平安期の一切経を所蔵。

こんごう‐しゃ【金剛砂】‥ガウ‥

①種々の不純物を混じた細粒状の鋼玉。粉末にして研磨材とする。金剛鑽。金剛錠。エメリー。

②土俵入の時、力士が両手にもみこむ砂。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【金剛手】‥ガウ‥

①(金剛手菩薩の略)(→)金剛薩埵さったの異称。

②(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【混合酒】‥ガフ‥

(→)カクテル1に同じ。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐しょ【金剛杵】‥ガウ‥

密教で、煩悩を破砕し菩提心を表す金属製の法具。もとインドの武器。修法に用い、細長く手に握れるほどの大きさで、中程がくびれ両端は太く、手杵てぎねに似る。両端がとがって分かれていないものを独鈷とっこ、三叉のものを三鈷(三鈷杵)、五叉のものを五鈷(五鈷杵)という。また、塔や宝珠などをつけたものもある。杵しょ。→鈷こ。

金剛杵

②朝鮮民主主義人民共和国の南東部、太白山脈の北部の山。全山が黒雲母と花崗岩から成り、一万三千峰と称され、長安寺・神渓寺などの伽藍と相まって景勝をなす。主峰は標高1638メートルの毘盧峰ひろほうピロボン。クムガン‐サン。

こんごう‐し【金剛子】‥ガウ‥

熱帯産ホルトノキ科のジュズボダイジュ(コンゴウシノキ)の種核。数珠の玉などにする。堅くて丸く、六つのかどがあり、色は黒い。源氏物語若紫「―の数珠の、玉の装束したる」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じ【金剛寺】‥ガウ‥

大阪府河内長野市天野町にある真言宗の寺。行基ぎょうきの開基と伝え、南朝の帰依をうけた。天野行宮あんぐう。女院高野ともいわれる。平安期の一切経を所蔵。

こんごう‐しゃ【金剛砂】‥ガウ‥

①種々の不純物を混じた細粒状の鋼玉。粉末にして研磨材とする。金剛鑽。金剛錠。エメリー。

②土俵入の時、力士が両手にもみこむ砂。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【金剛手】‥ガウ‥

①(金剛手菩薩の略)(→)金剛薩埵さったの異称。

②(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しゅ【混合酒】‥ガフ‥

(→)カクテル1に同じ。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐しょ【金剛杵】‥ガウ‥

密教で、煩悩を破砕し菩提心を表す金属製の法具。もとインドの武器。修法に用い、細長く手に握れるほどの大きさで、中程がくびれ両端は太く、手杵てぎねに似る。両端がとがって分かれていないものを独鈷とっこ、三叉のものを三鈷(三鈷杵)、五叉のものを五鈷(五鈷杵)という。また、塔や宝珠などをつけたものもある。杵しょ。→鈷こ。

金剛杵

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じょう【金剛乗】‥ガウ‥

真言密教の別称。金剛乗教。→真言宗。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛心】‥ガウ‥

金剛のように堅固な信仰心。浄土和讃「―を得ん人は」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛身】‥ガウ‥

金剛のように不壊ふえの身。すなわち仏身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じん【金剛神】‥ガウ‥

(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しんりょう【混合診療】‥ガフ‥レウ

同一患者に、保険診療を行いながら、同時に自由診療を行う診療形態。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐せき【金剛石】‥ガウ‥

最も堅い石。ダイヤモンドの別称。源平盛衰記39「石は補陀洛山にしては宝石と名づく。或いは―と云ひ」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】‥ガウザウワウ

(コンゴウザオウとも)

①胎蔵界曼荼羅たいぞうかいまんだら中、虚空蔵院の一尊で大青色一百八臂ぴの菩薩。蔵王。蔵王菩薩。

②金剛薩埵こんごうさったの変化身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうり【金剛草履】‥

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じょう【金剛乗】‥ガウ‥

真言密教の別称。金剛乗教。→真言宗。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛心】‥ガウ‥

金剛のように堅固な信仰心。浄土和讃「―を得ん人は」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しん【金剛身】‥ガウ‥

金剛のように不壊ふえの身。すなわち仏身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐じん【金剛神】‥ガウ‥

(→)執しゅ金剛神に同じ。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐しんりょう【混合診療】‥ガフ‥レウ

同一患者に、保険診療を行いながら、同時に自由診療を行う診療形態。

⇒こん‐ごう【混合】

こんごう‐せき【金剛石】‥ガウ‥

最も堅い石。ダイヤモンドの別称。源平盛衰記39「石は補陀洛山にしては宝石と名づく。或いは―と云ひ」

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうおう【金剛蔵王】‥ガウザウワウ

(コンゴウザオウとも)

①胎蔵界曼荼羅たいぞうかいまんだら中、虚空蔵院の一尊で大青色一百八臂ぴの菩薩。蔵王。蔵王菩薩。

②金剛薩埵こんごうさったの変化身。

⇒こん‐ごう【金剛】

こんごう‐ぞうり【金剛草履】‥広辞苑 ページ 7548 での【○子を持って知る親の恩】単語。