複数辞典一括検索+![]()

![]()

○十三月なる顔付きじゅうさんがつなるかおつき🔗⭐🔉

○十三月なる顔付きじゅうさんがつなるかおつき

(一年が13カ月もあるような気でいるということから。一説に、正月ののんびりした風情からとも)のんきな顔つき。永代蔵5「―かまへ、貧乏花盛待つは」

⇒じゅうさん‐がつ【十三月】

じゅうさん‐がね【十三鐘】ジフ‥

奈良の興福寺で、衆徒の勤行ごんぎょうのため、明け七つと暮六つとの時につきならした鐘。好色一代男2「そのころは卯月十二日、―のむかしを聞くに」

しゅうさん‐き【周産期】シウ‥

出産の前後の時期。産前産後。妊娠第22週以後、生後7日まで。母子双方にとって注意を要する時期とされる。

じゅうさん‐ぎょう【十三経】ジフ‥ギヤウ

宋代に確定した13種の経書。すなわち、易経(周易)・書経(尚書)・詩経(毛詩)・周礼しゅらい・儀礼ぎらい・礼記・春秋左氏伝・春秋公羊伝くようでん・春秋穀梁伝・孝経・論語・爾雅じが・孟子。じゅうさんけい。

⇒じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】

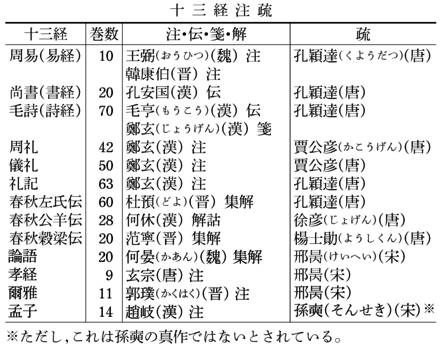

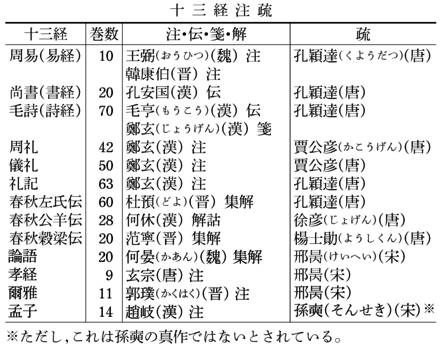

じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】ジフ‥ギヤウ‥

宋末に合刻した十三経の注釈書。唐代に成立した五経正義のほか、唐人の疏四つ、宋人の疏四つを加え合刻したもの。416巻。

十三経注疏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

広辞苑 ページ 9284 での【○十三月なる顔付き】単語。