複数辞典一括検索+![]()

![]()

○世を済すよをわたす🔗⭐🔉

○世を済すよをわたす

衆生を済度する。栄華物語鶴林「仏の世に出で給ひて、世を済し給へる、涅槃の山に隠れ給ひぬ」

⇒よ【世・代】

○世を渡るよをわたる🔗⭐🔉

○世を渡るよをわたる

生計を立てる。生きていく。「―術すべを知らない」

⇒よ【世・代】

よん【四】

ヨの撥音化。

よんいちろく‐じけん【四‐一六事件】

⇒しいちろくじけん

よんエッチ‐クラブ【四Hクラブ】

(4-H club)生活の改善や技術の改良を目的とする農村青少年の組織。4Hはhead(頭)・hand(手)・heart(心)・health(健康)の意。1914年アメリカで創始、第二次大戦後日本にも作られた。

よん‐きょう【四強】‥キヤウ

トーナメントで、準決勝まで勝ち残った4人または4チーム。また、ある部門でもっともすぐれた4人。ベストフォー。

よん‐く【四駆】

四輪よんりん駆動の略。

よんサイクル‐きかん【四サイクル機関】‥クワン

〔機〕ピストンの2往復すなわち4行程中に吸気・圧縮・膨張・排気の1サイクルを完了する内燃機関。4行程サイクル機関。オットー‐サイクル機関。

よんしょく‐もんだい【四色問題】

〔数〕平面上の地図で、国は国境線で隣接し飛び地を持たないとして、隣り合う国が同色にならないように4色で塗り分けることができるか、という問題。1976年大型コンピューターにより肯定的に解決。

よん‐だいこうぎょう‐ちたい【四大工業地帯】‥ゲフ‥

京浜・阪神・中京・北九州の四つの大きな工業地帯の総称。

よん‐ダブリュー‐エス【4WS】

〔機〕(4 wheel steering)(→)四輪よんりん操舵。

よん‐ダブリュー‐ディー【4WD】

〔機〕(4 wheel drive)(→)四輪よんりん駆動。

よん‐ど【四度】

〔音〕全音階の上で、ある音と、それから数えて4番目の音との間の音程。2個の全音と1個の半音とを含む完全4度(例えばハ-ヘ)、3個の全音を含む増4度(例えばヘ-ロ)などがある。

よんどころ‐な・い【拠無い】

〔形〕[文]よんどころな・し(ク)

(ヨリドコロナシの音便)やむを得ない。余儀ない。「―・い事情で欠席する」

よんどり‐ぼう【宵鳥棒】‥バウ

東北・北陸地方で、正月15日の鳥追い行事に用いる棒。鳥追棒。

よん‐の‐おとど【夜の御殿】

⇒よるのおとど。徒然草「―は東御枕なり」

よんばい‐たい【四倍体】

〔生〕染色体基本数の4倍、すなわち普通の個体(二倍体)の2倍の染色体を有する倍数体。一般に二倍体より大型。→倍数体

よん‐びょうし【四拍子】‥ビヤウ‥

強拍が4拍目ごとに繰り返される拍子。第1拍が最強、第3拍が中強のアクセントとなる。4分の4拍子など。しびょうし。

よん‐べ【昨夜】

(ヨベの撥音化)きのうの夜。さくや。土佐日記「―のとまりより異泊こととまりを追ひて行く」

よんほん‐ね【四本値】

(取引用語)始値・高値・安値・終値の総称。

よんま‐おとこ【夜間男】‥ヲトコ

夜間に忍び逢う男。情夫。好色一代女5「月に六斎の―」

よんまるいち‐ケー【四〇一k】

アメリカで行われている確定拠出年金制度の1つ。米国内国歳入法の401条k項に由来する通称。

よんみん‐さん【四眠蚕】

孵化してから4回脱皮後に繭をつくる蚕。最も広く普及している種類。

よんや‐さ

(ヨイヤサの転)労働の掛け声。また、歌謡の囃子詞はやしことば。

よんや‐よんや

ヨイヤヨイヤの転。狂言、棒縛「―、さアさア飲ましませ」

よん‐りん【四輪】

自動車の前後四つの車輪。「―車」

⇒よんりん‐くどう【四輪駆動】

⇒よんりん‐そうだ【四輪操舵】

よんりん‐くどう【四輪駆動】

前後4輪すべてに駆動力を配分する構造。また、その機構を持つ自動車。高速走行・悪路走行に適する。四駆よんく。4WD

⇒よん‐りん【四輪】

よんりん‐そうだ【四輪操舵】‥サウ‥

前後4輪すべてが向きを変えることによって進行方向を変える構造。また、その機構を持つ自動車。4WS

⇒よん‐りん【四輪】

ら

①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ra〕

②平仮名「ら」は「良」の草体。片仮名「ラ」は「良」の最初の2画。

ら【拉】

拉丁ラテンの略。「―葡日対訳辞典」

ら【羅】

①薄く織った絹の布。うすぎぬ。うすもの。うすはた。源氏物語賢木「玉の軸―の表紙…も世になきさまに整へさせ給へり」

②㋐羅甸ラテンの略。

㋑羅馬ローマの略。

㋒羅馬尼亜ルーマニアの略。

㋓梵語の音訳字。「曼荼羅まんだら」

ラ【la イタリア】

〔音〕

①七音音階の第6階名。

②イ(A)音のイタリア音名。

ら

〔助動〕

完了・存続の助動詞「り」の未然形。万葉集15「西の御厩みまやの外とに立て―まし」

ら

〔助詞〕

口調を整え、また親愛の意を表すために添える語。狂言、比丘貞「聞き馴れた声で表に物申すと有る。案内とはたそ―」

ら【等】

〔接尾〕

①体言の下に付いて複数を表す。万葉集5「腐くたし棄つらむ絹綿―はも」。万葉集6「あま少女―が乗れる舟見ゆ」。「子供―」

②人を表す名詞や代名詞に付いて、親愛・謙譲・蔑視の気持を表す。ろ。允恭紀「我が愛めづる子―」。万葉集3「憶良―は今は罷らむ」

③おおよその状態を指し示す。万葉集16「弥彦いやひこ神のふもとに今日―もか」

④形容詞の語幹に付いて状態を表す名詞を作る。万葉集3「あなみにく賢さかし―をすと酒飲まぬ人をよく見ば」。「清―」

⑤方向・場所を示す。万葉集3「磯の上に根延ふ室むろの木見し人をいづ―と問はば語り告げむか」。古今和歌集秋「里は荒れて人はふりにし宿なれや庭も籬も秋の野―なる」。「ここ―で休もう」

ラー【Ra】

古代エジプトの太陽神。鷹をかたどった頭に日輪を戴く形で表現。テーベの守護神アモンと同化してアモン‐ラーと呼ばれる。→アモン

ラーガ【rāga ヒンディー】

インド音楽における旋法。南インドでは72種、北インドでは10種を基本とするが、派生したものも多い。それぞれは、音階の構成音、固有の上行や下行の動き方、装飾のつけ方、気分などによって規定される。

ラーゲリ【lager' ロシア】

戦争捕虜・政治犯などの強制収容所。1920年代末からソ連で人民抑圧の機構となった。ラーゲル。

ラーゲルクヴィスト【Pär Fabian Lagerkvist】

スウェーデンの作家・詩人。表現派文学の提唱者で、人間性に潜む悪や蛮性、信仰と懐疑などをテーマとした。小説「こびと」「バラバ」「巫女」、詩集「黄昏の国」など。ノーベル賞。(1891〜1974)

ラーゲルレーヴ【Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf】

スウェーデンの女性作家。同国ネオロマン主義文学の代表格で、愛や善意、英雄的行為や神を賛美する幻想的小説のほか、児童文学でも名声を博した。「イェスタ=バーリング物語」「地主の家の物語」「エルサレム」、児童文学「ニルスの不思議な旅」など。ノーベル賞。(1858〜1940)

ラーケン【laken オランダ】

近世、舶来のラシャの称。ランケン。

ラージ‐ヒル【large hill】

スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、90メートル級。→ノーマル‐ヒル

ラージプート【Rājpūt ヒンディー】

インドのラージャスターン州を中心に歴史上大きな役割を果たしたカースト集団。クシャトリヤの後裔と自称。8〜13世紀、北インドに諸王朝を分立。イスラム勢力侵入によりその支配下に入ったが19世紀に藩王国を形成。

ラージャ【rāja 梵】

(王の意)インドや東南アジアにおける王の称号。王の中にはマハーラージャ(大王)と称した者も多い。

ラージャグリハ【Rājagṛha 梵】

王舎城おうしゃじょうの梵語名。

ラージャスターン【Rajasthan】

インド北西部の州。西はパキスタンに接する。農業が主要産業だが、工業も発展。鉱山資源も豊富。州都ジャイプールは観光都市としても有名。

ラージン【Stepan Timofeevich Razin】

ロシアのドン‐カザーク反乱の指導者。1667年ヴォルガ沿岸地方で反乱を起こしたが、シンビルスクでツァーリ軍に敗れ、モスクワで処刑。ステンカ=ラージン。(1630頃〜1671)

ラード【lard】

豚の脂肪から精製した半固体の料理用の油。豚脂。

ラードナー【Ring Lardner】

アメリカの作家・ジャーナリスト。庶民の生活を題材に苦いユーモアと諷刺の連作短編を多数執筆。小説「おれは駆け出し投手」など。(1885〜1933)

ラートブルッフ【Gustav Radbruch】

ドイツの法律学者。新カント哲学を基礎として価値相対主義の法哲学を展開。また、相当因果関係論の研究により刑法理論の確立に貢献。著「法哲学」「法学入門」など。(1878〜1949)

ラードロフ【Vasilii Vasil'evich Radlov】

ロシアの東洋学者。中央アジア・トルコ系諸民族の言語・文学の研究にすぐれた業績を残す。主著「トルコ方言辞典稿」「北方トルコ諸部族民族文学資料」。(1837〜1918)

ラーナー【Karl Rahner】

ドイツのカトリック神学者。第二ヴァチカン公会議の神学顧問。「匿名のキリスト者」論で、キリスト教会に属さない人々もキリストによる救いに参与することを説く。(1904〜1984)

ラーベ【Wilhelm Raabe】

ドイツの作家。写実主義の小説「雀横丁年代記」など。(1831〜1910)

ラーマーヤナ【Rāmāyaṇa 梵】

古代インドの大叙事詩。マハーバーラタと並び称される。ヴァールミーキ作と伝える。コーサラ国の王子ラーマが羅刹らせつ王ラーヴァナに掠奪された妃シーターを奪回するという筋。全7編。現存のものは2世紀末頃の成立。

ラーマ‐ごせい【ラーマ五世】

(Rama)タイ国王チュラロンコンのこと。

ラーマン【S. M. Rahmān】

⇒ラフマーン

ラーメン【拉麺】

(中国語から)中国風に仕立てた汁そば。小麦粉に鶏卵・塩・梘水かんすい・水を入れてよく練り、そばのようにしたものを茹ゆで、スープに入れたもの。支那そば。中華そば。

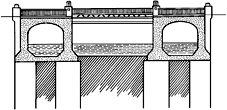

ラーメン【Rahmen ドイツ】

〔建〕材と材とを結合して組み立てる構造物すなわち骨組の一形式。節点がすべて剛節すなわち変形しにくい結合から成る。現代の建築物、特に鉄筋コンクリートの骨組はほとんどこの種の構造。剛節架構。↔トラス。

⇒ラーメン‐きょう【ラーメン橋】

ラーメン‐きょう【ラーメン橋】‥ケウ

主桁しゅげたがラーメン構造の橋。

ラーメン橋

⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】

ラーユ【辣油】

(中国語)植物油に唐辛子の辛味をうつした調味料。中国料理の調味に用いる。

ラーロウ【臘肉】

(中国語)豚肉の塩漬を干したり燻製くんせいにしたりしたもの。

ラーワルピンディー【Rawalpindi】

パキスタン北部の都市。1959〜66年暫定首都。近郊のタキシラーはガンダーラ文化の遺跡。人口141万(1998)。→イスラマバード

らい【礼】

(呉音)「礼記らいき」のこと。また、礼記・周礼しゅらい・儀礼ぎらいの総称。→れい(礼)

らい【来】

①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」

②このかた。そののち。「昨年―」

らい【来】

姓氏の一つ。→来物らいもの。

⇒らい‐くにつぐ【来国次】

⇒らい‐くにとし【来国俊】

⇒らい‐くにゆき【来国行】

らい【雷】

かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」

らい【頼】

姓氏の一つ。

⇒らい‐きょうへい【頼杏坪】

⇒らい‐さんよう【頼山陽】

⇒らい‐しゅんすい【頼春水】

⇒らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】

らい【癩】

(→)癩病に同じ。〈運歩色葉集〉

らい【罍】

古代中国の壺形の古銅器の一種。酒器。→櫑子らいし1

らい【籟】

三つの穴のある笛。また、笛の音。

ら‐い【羅衣】

うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」

ライ【lie】

ゴルフで、ボールがグリーン以外で静止したとき、その場所や状態。

ライ【rye】

ライ麦のこと。

らい‐い【来意】

①来訪の趣意。「―を告げる」

②手紙で言って来た趣意。申し越しの趣旨。

らい‐う【雷雨】

雷が鳴って雨が降ること。雷鳴と共に降る雨。〈[季]夏〉

らい‐うん【雷雲】

雷の原因となる雲。多くは積乱雲で、驟雨しゅううを伴う。かみなりぐも。〈[季]夏〉

雷雲

撮影:高橋健司

⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】

ラーユ【辣油】

(中国語)植物油に唐辛子の辛味をうつした調味料。中国料理の調味に用いる。

ラーロウ【臘肉】

(中国語)豚肉の塩漬を干したり燻製くんせいにしたりしたもの。

ラーワルピンディー【Rawalpindi】

パキスタン北部の都市。1959〜66年暫定首都。近郊のタキシラーはガンダーラ文化の遺跡。人口141万(1998)。→イスラマバード

らい【礼】

(呉音)「礼記らいき」のこと。また、礼記・周礼しゅらい・儀礼ぎらいの総称。→れい(礼)

らい【来】

①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」

②このかた。そののち。「昨年―」

らい【来】

姓氏の一つ。→来物らいもの。

⇒らい‐くにつぐ【来国次】

⇒らい‐くにとし【来国俊】

⇒らい‐くにゆき【来国行】

らい【雷】

かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」

らい【頼】

姓氏の一つ。

⇒らい‐きょうへい【頼杏坪】

⇒らい‐さんよう【頼山陽】

⇒らい‐しゅんすい【頼春水】

⇒らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】

らい【癩】

(→)癩病に同じ。〈運歩色葉集〉

らい【罍】

古代中国の壺形の古銅器の一種。酒器。→櫑子らいし1

らい【籟】

三つの穴のある笛。また、笛の音。

ら‐い【羅衣】

うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」

ライ【lie】

ゴルフで、ボールがグリーン以外で静止したとき、その場所や状態。

ライ【rye】

ライ麦のこと。

らい‐い【来意】

①来訪の趣意。「―を告げる」

②手紙で言って来た趣意。申し越しの趣旨。

らい‐う【雷雨】

雷が鳴って雨が降ること。雷鳴と共に降る雨。〈[季]夏〉

らい‐うん【雷雲】

雷の原因となる雲。多くは積乱雲で、驟雨しゅううを伴う。かみなりぐも。〈[季]夏〉

雷雲

撮影:高橋健司

らい‐えつ【来謁】

来てお目にかかること。

ライエル【Charles Lyell】

イギリスの地質学者。地球上に働く自然の営力は昔も今も変わらないというハットンの考えを「斉一せいいつ説」として確立、「地質学原理」を著し、ダーウィンの進化論成立に影響を与えた。(1797〜1875)

らい‐えん【来援】‥ヱン

来てたすけること。

らい‐えん【来演】

その土地に来て、音楽・劇などを演ずること。

らい‐おう【来往】‥ワウ

行ったり来たりすること。往来。

ライオニゼーション【lyonization】

哺乳類の雌の体細胞においてX染色体の一方が凝集し、不活化されること。

ライオン【lion】

ネコ科の哺乳類。体長約1.8メートル。ふつう茶褐色で毛は短い。尾の端に黒い毛の総ふさがある。頭が大きく、成長した雄にはたてがみがあるが、雌はたてがみがなく体もやや小さい。百獣の王といわれる。草原に雌を中心とする家族群で生活、大形動物を捕食。アフリカからインドに広く分布していたが、南アフリカの一部・モロッコなど絶滅した地域が多い。獅子しし。

ライオン(雄)

提供:東京動物園協会

らい‐えつ【来謁】

来てお目にかかること。

ライエル【Charles Lyell】

イギリスの地質学者。地球上に働く自然の営力は昔も今も変わらないというハットンの考えを「斉一せいいつ説」として確立、「地質学原理」を著し、ダーウィンの進化論成立に影響を与えた。(1797〜1875)

らい‐えん【来援】‥ヱン

来てたすけること。

らい‐えん【来演】

その土地に来て、音楽・劇などを演ずること。

らい‐おう【来往】‥ワウ

行ったり来たりすること。往来。

ライオニゼーション【lyonization】

哺乳類の雌の体細胞においてX染色体の一方が凝集し、不活化されること。

ライオン【lion】

ネコ科の哺乳類。体長約1.8メートル。ふつう茶褐色で毛は短い。尾の端に黒い毛の総ふさがある。頭が大きく、成長した雄にはたてがみがあるが、雌はたてがみがなく体もやや小さい。百獣の王といわれる。草原に雌を中心とする家族群で生活、大形動物を捕食。アフリカからインドに広く分布していたが、南アフリカの一部・モロッコなど絶滅した地域が多い。獅子しし。

ライオン(雄)

提供:東京動物園協会

ライオン(雌)

提供:東京動物園協会

ライオン(雌)

提供:東京動物園協会

⇒ライオン‐タマリン【lion tamarin】

ライオンズ‐クラブ【Lions Clubs】

(Lionsはliberty(自由)、intelligence(知性)、our nation's safety(わが国民の安全)の頭文字)1917年、アメリカで実業家が中心となって結成した国際的な民間社会奉仕団体。52年(昭和27)日本支部結成。

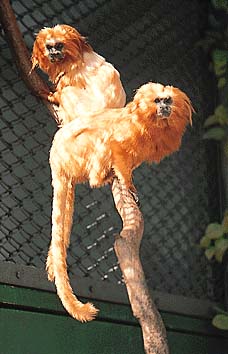

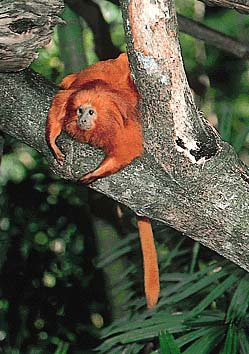

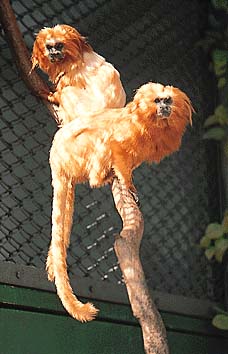

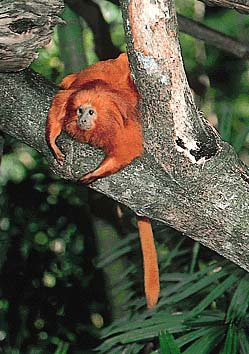

ライオン‐タマリン【lion tamarin】

マーモセット科(キヌザル科)の哺乳類。頭胴長・尾長ともに35センチメートルほど。全身金色の長毛に覆われ、頭部と肩にたてがみ状の毛が生える。ブラジル南東部の森林に分布するが、絶滅の危機にある。

ゴールデンライオンタマリン

提供:東京動物園協会

⇒ライオン‐タマリン【lion tamarin】

ライオンズ‐クラブ【Lions Clubs】

(Lionsはliberty(自由)、intelligence(知性)、our nation's safety(わが国民の安全)の頭文字)1917年、アメリカで実業家が中心となって結成した国際的な民間社会奉仕団体。52年(昭和27)日本支部結成。

ライオン‐タマリン【lion tamarin】

マーモセット科(キヌザル科)の哺乳類。頭胴長・尾長ともに35センチメートルほど。全身金色の長毛に覆われ、頭部と肩にたてがみ状の毛が生える。ブラジル南東部の森林に分布するが、絶滅の危機にある。

ゴールデンライオンタマリン

提供:東京動物園協会

ゴールデンライオンタマリン

撮影:小宮輝之

ゴールデンライオンタマリン

撮影:小宮輝之

キンクロライオンタマリン

撮影:小宮輝之

キンクロライオンタマリン

撮影:小宮輝之

⇒ライオン【lion】

らい‐か【雷火】‥クワ

①落雷のために起こった火事。〈[季]夏〉

②いなびかり。いなずま。〈日葡辞書〉

ライカ【Leica ドイツ】

ドイツのライツ社製カメラの商標名。1925年から製造されている35ミリカメラの祖。

⇒ライカ‐ばん【ライカ判】

らい‐が【来賀】

来てよろこびを述べること。

らい‐が【来駕】

(古くはライカとも)他人の来訪の尊敬語。「御―を賜り光栄に存じます」

らい‐かい【来会】‥クワイ

来て一緒になること。会に出席すること。

らい‐かい【磊塊】‥クワイ

①積み重なった多くの石塊。

②平らでないさま。

③転じて、積み重なった不平。

らい‐かい【磊嵬】‥クワイ

山などがけわしく高大なさま。

らい‐かく【来客】

⇒らいきゃく

らい‐かく【来格】

(「格」は至る意)祭祀などに、神霊の降り来ること。源平盛衰記45「鏡璽―の報賽」

らい‐がくねん【来学年】

この次に来る学年。

らい‐がっき【来学期】‥ガク‥

この次に来る学期。

ライカ‐ばん【ライカ判】

(ライカの画面寸法であるところから)35ミリ‐フィルムで、縦24ミリメートル、横36ミリメートルの画面寸法。35ミリ判。

⇒ライカ【Leica ドイツ】

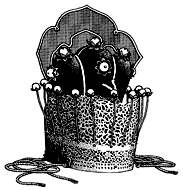

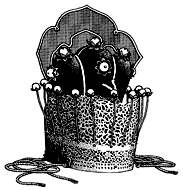

らい‐かん【礼冠】‥クワン

奈良時代以降、朝賀または即位の大儀に、礼服らいふくを着用してかぶった冠。漆地の三山冠さんざんかんに透かし彫の金環をはめ、さらに金鈴・珠玉の飾りを施す。隋・唐の制を参酌して設定。天皇のを冕冠べんかん、女帝のを宝冠、親王以下諸臣五位以上のを玉冠、武官のを武礼冠ぶらいかんという。れいかん。

礼冠

⇒ライオン【lion】

らい‐か【雷火】‥クワ

①落雷のために起こった火事。〈[季]夏〉

②いなびかり。いなずま。〈日葡辞書〉

ライカ【Leica ドイツ】

ドイツのライツ社製カメラの商標名。1925年から製造されている35ミリカメラの祖。

⇒ライカ‐ばん【ライカ判】

らい‐が【来賀】

来てよろこびを述べること。

らい‐が【来駕】

(古くはライカとも)他人の来訪の尊敬語。「御―を賜り光栄に存じます」

らい‐かい【来会】‥クワイ

来て一緒になること。会に出席すること。

らい‐かい【磊塊】‥クワイ

①積み重なった多くの石塊。

②平らでないさま。

③転じて、積み重なった不平。

らい‐かい【磊嵬】‥クワイ

山などがけわしく高大なさま。

らい‐かく【来客】

⇒らいきゃく

らい‐かく【来格】

(「格」は至る意)祭祀などに、神霊の降り来ること。源平盛衰記45「鏡璽―の報賽」

らい‐がくねん【来学年】

この次に来る学年。

らい‐がっき【来学期】‥ガク‥

この次に来る学期。

ライカ‐ばん【ライカ判】

(ライカの画面寸法であるところから)35ミリ‐フィルムで、縦24ミリメートル、横36ミリメートルの画面寸法。35ミリ判。

⇒ライカ【Leica ドイツ】

らい‐かん【礼冠】‥クワン

奈良時代以降、朝賀または即位の大儀に、礼服らいふくを着用してかぶった冠。漆地の三山冠さんざんかんに透かし彫の金環をはめ、さらに金鈴・珠玉の飾りを施す。隋・唐の制を参酌して設定。天皇のを冕冠べんかん、女帝のを宝冠、親王以下諸臣五位以上のを玉冠、武官のを武礼冠ぶらいかんという。れいかん。

礼冠

らい‐かん【来簡・来翰】

他から来た手紙。来信。来書。来状。

らい‐かん【来観】‥クワン

来て、みること。「―者」

らい‐かん【雷管】‥クワン

爆薬の起爆などに用いる発火具。銅・真鍮・アルミニウム製の皿または筒内にアジ化鉛・ペントリットなどの起爆薬を詰めて造る。

らい‐がん【雷丸】‥グワン

竹類の根に寄生する菌きん。直径1〜2センチメートル、不整の塊状をなし、外面黒色、内部白色。条虫駆除薬。

らいき【礼記】

五経の一つ。周末から秦・漢時代の儒者の古礼に関する説を集めた書。初め漢の武帝の時、河間献王が礼儀に関する古書131編を編述、その後214編となったが、戴徳が削って「大戴礼だいたいれい」85編を作り、その甥戴聖が更に削って「小戴礼」49編としたとされる。今の礼記は小戴礼をいう。大学・中庸・曲礼・内則・王制・月令・礼運・楽記・緇衣しいなどから成る。「周礼しゅらい」「儀礼ぎらい」と共に三礼さんらいと称。

らい‐き【来期】

この次の期。今の時期が済んだ次の期間。「―の予算」

らい‐ぎ【来儀】

(「儀」も来る意)来ることの尊敬語。狂言、鳳凰の風流「唯今目出度き舞の囃子の音に引かれ、これまで―仕りて候」。日葡辞書「ライギ。即ち、ヲンイデ」

らい‐きゃく【来客】

訪れてきた客。また、客が訪ねてくること。らいかく。「―中」

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥

岡山県高梁たかはし市にある臨済宗の寺。1339年(暦応2)足利尊氏の諸国安国寺建立の命により天忠寺を復興。開山は寂室元光(1290〜1367)。1505年(永正2)領主上野頼久が中興して現名に改称。

頼久寺

撮影:新海良夫

らい‐かん【来簡・来翰】

他から来た手紙。来信。来書。来状。

らい‐かん【来観】‥クワン

来て、みること。「―者」

らい‐かん【雷管】‥クワン

爆薬の起爆などに用いる発火具。銅・真鍮・アルミニウム製の皿または筒内にアジ化鉛・ペントリットなどの起爆薬を詰めて造る。

らい‐がん【雷丸】‥グワン

竹類の根に寄生する菌きん。直径1〜2センチメートル、不整の塊状をなし、外面黒色、内部白色。条虫駆除薬。

らいき【礼記】

五経の一つ。周末から秦・漢時代の儒者の古礼に関する説を集めた書。初め漢の武帝の時、河間献王が礼儀に関する古書131編を編述、その後214編となったが、戴徳が削って「大戴礼だいたいれい」85編を作り、その甥戴聖が更に削って「小戴礼」49編としたとされる。今の礼記は小戴礼をいう。大学・中庸・曲礼・内則・王制・月令・礼運・楽記・緇衣しいなどから成る。「周礼しゅらい」「儀礼ぎらい」と共に三礼さんらいと称。

らい‐き【来期】

この次の期。今の時期が済んだ次の期間。「―の予算」

らい‐ぎ【来儀】

(「儀」も来る意)来ることの尊敬語。狂言、鳳凰の風流「唯今目出度き舞の囃子の音に引かれ、これまで―仕りて候」。日葡辞書「ライギ。即ち、ヲンイデ」

らい‐きゃく【来客】

訪れてきた客。また、客が訪ねてくること。らいかく。「―中」

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥

岡山県高梁たかはし市にある臨済宗の寺。1339年(暦応2)足利尊氏の諸国安国寺建立の命により天忠寺を復興。開山は寂室元光(1290〜1367)。1505年(永正2)領主上野頼久が中興して現名に改称。

頼久寺

撮影:新海良夫

らい‐きょ【来去】

行ったり来たりすること。去来。

らい‐ぎょ【雷魚】

〔動〕

①(→)タイワンドジョウの通称。

②(→)カムルチーの通称。

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は惟柔ただなご。春水の弟。山陽の叔父。広島藩儒。のち納戸奉行に転じ官吏としても有能。古詩に長じた。著「春草堂詩鈔」など。(1756〜1834)

⇒らい【頼】

らい‐きん【癩菌】

(Mycobacterium leprae ラテン)ハンセン病の病原体。レプラ菌。

らい‐くにつぐ【来国次】

鎌倉後期の刀工。国俊の女婿。相模に出て正宗の門に入り十哲の一人。世に鎌倉来という。ほかに同名異人がある。(1247〜1324?)

⇒らい【来】

らい‐くにとし【来国俊】

鎌倉後期、山城の刀工。国行の子。俗に二字国俊と称。ほかに同名異人がある。

⇒らい【来】

らい‐くにゆき【来国行】

鎌倉中期の刀工。通称、来太郎。山城の来派の刀工国吉の子で、名工といわれた。

⇒らい【来】

らい‐げ【来下】

くだり来ること。

らい‐けい【来詣】

(「詣」は至る意)来ることをうやうやしくいう語。

らい‐けい【雷鶏】

〔動〕(→)ライチョウの別称。

らい‐げき【雷撃】

①雷が落ちること。また、そのように勢いの激しい襲撃。

②魚雷で敵艦を攻撃すること。

⇒らいげき‐き【雷撃機】

らいげき‐き【雷撃機】

魚雷を海面に発射する装置を備えた飛行機。

⇒らい‐げき【雷撃】

らい‐げつ【来月】

今月の次の月。

らい‐けん【来県】

他からその県に来ること。

らい‐けん【来献】

来て物を献ずること。

らい‐げん【来現】

来りあらわれること。あらわれ来ること。

らい‐こ【雷鈷】

(→)独鈷石とっこいしの別称。

らい‐こ【雷鼓】

①雷神が背に負うという太鼓。雷のなる音。

②中国で、古代に用いた8面または6面の太鼓。

らい‐こう【来光】‥クワウ

①高山に登っておがむ日の出。

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

らい‐こう【来迎】‥カウ

⇒らいごう

らい‐こう【来航】‥カウ

船や航空機で外国から来ること。

らい‐こう【来貢】

外国の使者が来て貢物みつぎものを献ずること。

らい‐こう【来寇】

外国から攻めこんでくること。「元の―」

らい‐こう【雷公】

[淮南子淑真訓](もと雷神の異称)「かみなり」の俗称。

らい‐こう【雷光】‥クワウ

いなびかり。いなずま。〈[季]夏〉

らい‐こう【雷汞】

(→)雷酸水銀に同じ。

らいこう【頼光】‥クワウ

⇒みなもとのよりみつ(源頼光)

らい‐ごう【来迎】‥ガウ

(ライコウとも)

①〔仏〕臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること。特に浄土門でいう。末灯鈔「臨終をまつことなし。―をたのむことなし」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

⇒らいごう‐いんじょう【来迎引接】

⇒らいごう‐かべ【来迎壁】

⇒らいごう‐ず【来迎図】

⇒らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】

⇒らいごう‐ばしら【来迎柱】

らい‐ごう【来降】‥ガウ

(ライコウとも)神仏が地上に降りてくること。降臨。

らいごう【頼豪】‥ガウ

平安中期の天台宗園城寺おんじょうじの僧。伊賀守藤原有家の子。白河天皇の皇子降誕を祈祷し、恩賞として園城寺に戒壇造立の勅許を請うたが、延暦寺の反対で許されず怨死。怪鼠となって延暦寺の経巻を食い破ったという伝説が「源平盛衰記」「平家物語」に見え、馬琴にも読本よみほん「頼豪阿闍梨恠鼠伝かいそでん」がある。(1002〜1084)

らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン

京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号は魚山。別称、大原寺。仁寿(851〜854)年間円仁の創建と伝え、天台声明しょうみょうの発祥地。1094年(嘉保1)融通念仏宗開祖の良忍が隠棲して再興。

らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ

阿弥陀仏が来迎して、衆生を救いとって極楽浄土に導くこと。迎接ごうしょう。引接。梁塵秘抄「一度御名を称となふれば、―疑はず」

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥

仏堂内で、本尊を安置する仏壇の後方にある壁。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥

滋賀県大津市にある天台宗の寺。790年(延暦9)最澄開創の地蔵教院を、1001年(長保3)源信が再興して改称したと伝える。鎌倉後期の六道絵をはじめ名宝が多い。聖衆しょうじゅ来迎寺。

らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ

平安中期からの浄土信仰に基づく仏画で、西方浄土の阿弥陀如来が衆生を救うため諸菩薩すなわち聖衆しょうじゅや天人を従えて人間世界へ下降するさまを描いたもの。阿弥陀来迎図。ほかに弥勒来迎図などもある。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥

来迎する阿弥陀仏と観音・勢至せいしの二菩薩。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥

仏堂内で、来迎壁の左右にある柱。

⇒らい‐ごう【来迎】

らい‐こん【来今】

将来と今。また、今から後。今後。自今。以後。

らい‐さい【来歳】

次に来る年。来年。

らい‐さつ【来札】

よそから来た手紙。来状。来翰。来書。来信。

らい‐さま【雷様】

「かみなり」の俗称。

らい‐さん【礼参】

神仏に詣でて拝礼すること。

らい‐さん【礼讃・礼賛】

①〔仏〕三宝を礼拝して、その功徳を讃歎さんだんすること。「―偈げ」

②ありがたく思って、ほめたたえること。「偉業を―する」

⇒らいさん‐まい【礼讃舞】

らいざん【来山】

⇒こにしらいざん(小西来山)

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】

化学式Hg(ONC)2 水銀を硝酸に溶解し、エチル‐アルコールを加えてつくる無色の結晶。乾燥状態ではわずかの衝撃・摩擦でもよく爆発するので、以前は起爆剤として雷管などの発火具に用いた。雷汞らいこう。

らいさん‐まい【礼讃舞】‥マヒ

浄土宗で創始した如来礼讃の偈文げもん(経文中の詩句)に伴って舞う舞。

⇒らい‐さん【礼讃・礼賛】

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ

江戸後期の儒学者。名は襄のぼる。通称、久太郎。別号、三十六峰外史。大坂生れ。父春水と広島に移る。江戸に出て尾藤二洲に学ぶ。京都に書斎「山紫水明処」を営み、文人と交わる。史学に関心が深く、「日本外史」「日本政記」などの史書を執筆、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えた。詩文にすぐれ、書もよくした。著は他に「日本楽府がふ」「山陽詩鈔」など。(1780〜1832)

→著作:『日本政記』

→著作:『日本外史』

⇒らい【頼】

らい‐し【礼紙】

①他人に送る書状(本紙)に儀礼的に添える一枚の白紙。必ず本紙と同一の料紙を用いる。本紙・礼紙を重ねて折って包む紙を上巻うわまきという。点紙。

②書き物や書状などの紙の端の、余白の部分。

⇒らいし‐がき【礼紙書】

らい‐し【耒耜】

(「耒」はすきの柄え、「耜」はその刃がね)(→)鋤すきに同じ。

らい‐し【来旨】

他人から言ってよこした趣旨。来意。

らい‐し【雷子】

(歌舞伎俳優嵐三五郎の俳名、雷子から出たものか)男の髪の結い方の一つ。東海道中膝栗毛7「―に結うてもらうたが」

らい‐し【雷師】

(→)雷神らいじんに同じ。

らい‐し【賚賜】

(「賚」も賜の意)たまわること。また、そのもの。

らい‐し【櫑子・罍子】

①酒器の一種。高坏たかつきに似て縁が高く、外は黒漆で螺鈿らでんを施し、内は朱塗で蓋のあるもの。

②食物を盛る器。中をいくつかに仕切った折箱の類。わりご。源氏物語横笛「御前ちかき―どもを」

らい‐じ【来示】

(ライシとも)書状で書きよこしたことがらを尊敬していう語。来諭。来命。「御―の件」

らいし‐がき【礼紙書】

礼紙に記された追而書おってがき。礼紙には本文を書かないのが儀礼であるが、時には「追申」などとことわり書きして、本文に続けて用件を書き記す。

⇒らい‐し【礼紙】

らい‐じつ【来日】

①今より後に来る日。将来の日。後日。

②(→)「あす」に同じ。

らい‐しゃ【来社】

会社などへ人が訪ねて来ること。

らい‐しゃ【来車】

乗物に乗って来ること。転じて、他人の来訪を尊敬していう語。来駕らいが。

らい‐しゃ【来者】

①来た人。来訪の人。

②自分より後に生まれて来る人。後進の徒。

③将来のこと。未来。「―知るべからず」↔往者

らい‐しゃ【癩者】

癩(ハンセン病)にかかっている人。〈日葡辞書〉

ライシャワー【Edwin O. Reischauer】

アメリカの歴史学者。東京生れ。ハーヴァード大教授。1961〜66年、駐日大使。日本史・中国史の著書が多い。(1910〜1990)

ライシャワー(1)

撮影:石井幸之助

らい‐きょ【来去】

行ったり来たりすること。去来。

らい‐ぎょ【雷魚】

〔動〕

①(→)タイワンドジョウの通称。

②(→)カムルチーの通称。

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は惟柔ただなご。春水の弟。山陽の叔父。広島藩儒。のち納戸奉行に転じ官吏としても有能。古詩に長じた。著「春草堂詩鈔」など。(1756〜1834)

⇒らい【頼】

らい‐きん【癩菌】

(Mycobacterium leprae ラテン)ハンセン病の病原体。レプラ菌。

らい‐くにつぐ【来国次】

鎌倉後期の刀工。国俊の女婿。相模に出て正宗の門に入り十哲の一人。世に鎌倉来という。ほかに同名異人がある。(1247〜1324?)

⇒らい【来】

らい‐くにとし【来国俊】

鎌倉後期、山城の刀工。国行の子。俗に二字国俊と称。ほかに同名異人がある。

⇒らい【来】

らい‐くにゆき【来国行】

鎌倉中期の刀工。通称、来太郎。山城の来派の刀工国吉の子で、名工といわれた。

⇒らい【来】

らい‐げ【来下】

くだり来ること。

らい‐けい【来詣】

(「詣」は至る意)来ることをうやうやしくいう語。

らい‐けい【雷鶏】

〔動〕(→)ライチョウの別称。

らい‐げき【雷撃】

①雷が落ちること。また、そのように勢いの激しい襲撃。

②魚雷で敵艦を攻撃すること。

⇒らいげき‐き【雷撃機】

らいげき‐き【雷撃機】

魚雷を海面に発射する装置を備えた飛行機。

⇒らい‐げき【雷撃】

らい‐げつ【来月】

今月の次の月。

らい‐けん【来県】

他からその県に来ること。

らい‐けん【来献】

来て物を献ずること。

らい‐げん【来現】

来りあらわれること。あらわれ来ること。

らい‐こ【雷鈷】

(→)独鈷石とっこいしの別称。

らい‐こ【雷鼓】

①雷神が背に負うという太鼓。雷のなる音。

②中国で、古代に用いた8面または6面の太鼓。

らい‐こう【来光】‥クワウ

①高山に登っておがむ日の出。

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

らい‐こう【来迎】‥カウ

⇒らいごう

らい‐こう【来航】‥カウ

船や航空機で外国から来ること。

らい‐こう【来貢】

外国の使者が来て貢物みつぎものを献ずること。

らい‐こう【来寇】

外国から攻めこんでくること。「元の―」

らい‐こう【雷公】

[淮南子淑真訓](もと雷神の異称)「かみなり」の俗称。

らい‐こう【雷光】‥クワウ

いなびかり。いなずま。〈[季]夏〉

らい‐こう【雷汞】

(→)雷酸水銀に同じ。

らいこう【頼光】‥クワウ

⇒みなもとのよりみつ(源頼光)

らい‐ごう【来迎】‥ガウ

(ライコウとも)

①〔仏〕臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること。特に浄土門でいう。末灯鈔「臨終をまつことなし。―をたのむことなし」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

⇒らいごう‐いんじょう【来迎引接】

⇒らいごう‐かべ【来迎壁】

⇒らいごう‐ず【来迎図】

⇒らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】

⇒らいごう‐ばしら【来迎柱】

らい‐ごう【来降】‥ガウ

(ライコウとも)神仏が地上に降りてくること。降臨。

らいごう【頼豪】‥ガウ

平安中期の天台宗園城寺おんじょうじの僧。伊賀守藤原有家の子。白河天皇の皇子降誕を祈祷し、恩賞として園城寺に戒壇造立の勅許を請うたが、延暦寺の反対で許されず怨死。怪鼠となって延暦寺の経巻を食い破ったという伝説が「源平盛衰記」「平家物語」に見え、馬琴にも読本よみほん「頼豪阿闍梨恠鼠伝かいそでん」がある。(1002〜1084)

らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン

京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号は魚山。別称、大原寺。仁寿(851〜854)年間円仁の創建と伝え、天台声明しょうみょうの発祥地。1094年(嘉保1)融通念仏宗開祖の良忍が隠棲して再興。

らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ

阿弥陀仏が来迎して、衆生を救いとって極楽浄土に導くこと。迎接ごうしょう。引接。梁塵秘抄「一度御名を称となふれば、―疑はず」

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥

仏堂内で、本尊を安置する仏壇の後方にある壁。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥

滋賀県大津市にある天台宗の寺。790年(延暦9)最澄開創の地蔵教院を、1001年(長保3)源信が再興して改称したと伝える。鎌倉後期の六道絵をはじめ名宝が多い。聖衆しょうじゅ来迎寺。

らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ

平安中期からの浄土信仰に基づく仏画で、西方浄土の阿弥陀如来が衆生を救うため諸菩薩すなわち聖衆しょうじゅや天人を従えて人間世界へ下降するさまを描いたもの。阿弥陀来迎図。ほかに弥勒来迎図などもある。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥

来迎する阿弥陀仏と観音・勢至せいしの二菩薩。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥

仏堂内で、来迎壁の左右にある柱。

⇒らい‐ごう【来迎】

らい‐こん【来今】

将来と今。また、今から後。今後。自今。以後。

らい‐さい【来歳】

次に来る年。来年。

らい‐さつ【来札】

よそから来た手紙。来状。来翰。来書。来信。

らい‐さま【雷様】

「かみなり」の俗称。

らい‐さん【礼参】

神仏に詣でて拝礼すること。

らい‐さん【礼讃・礼賛】

①〔仏〕三宝を礼拝して、その功徳を讃歎さんだんすること。「―偈げ」

②ありがたく思って、ほめたたえること。「偉業を―する」

⇒らいさん‐まい【礼讃舞】

らいざん【来山】

⇒こにしらいざん(小西来山)

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】

化学式Hg(ONC)2 水銀を硝酸に溶解し、エチル‐アルコールを加えてつくる無色の結晶。乾燥状態ではわずかの衝撃・摩擦でもよく爆発するので、以前は起爆剤として雷管などの発火具に用いた。雷汞らいこう。

らいさん‐まい【礼讃舞】‥マヒ

浄土宗で創始した如来礼讃の偈文げもん(経文中の詩句)に伴って舞う舞。

⇒らい‐さん【礼讃・礼賛】

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ

江戸後期の儒学者。名は襄のぼる。通称、久太郎。別号、三十六峰外史。大坂生れ。父春水と広島に移る。江戸に出て尾藤二洲に学ぶ。京都に書斎「山紫水明処」を営み、文人と交わる。史学に関心が深く、「日本外史」「日本政記」などの史書を執筆、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えた。詩文にすぐれ、書もよくした。著は他に「日本楽府がふ」「山陽詩鈔」など。(1780〜1832)

→著作:『日本政記』

→著作:『日本外史』

⇒らい【頼】

らい‐し【礼紙】

①他人に送る書状(本紙)に儀礼的に添える一枚の白紙。必ず本紙と同一の料紙を用いる。本紙・礼紙を重ねて折って包む紙を上巻うわまきという。点紙。

②書き物や書状などの紙の端の、余白の部分。

⇒らいし‐がき【礼紙書】

らい‐し【耒耜】

(「耒」はすきの柄え、「耜」はその刃がね)(→)鋤すきに同じ。

らい‐し【来旨】

他人から言ってよこした趣旨。来意。

らい‐し【雷子】

(歌舞伎俳優嵐三五郎の俳名、雷子から出たものか)男の髪の結い方の一つ。東海道中膝栗毛7「―に結うてもらうたが」

らい‐し【雷師】

(→)雷神らいじんに同じ。

らい‐し【賚賜】

(「賚」も賜の意)たまわること。また、そのもの。

らい‐し【櫑子・罍子】

①酒器の一種。高坏たかつきに似て縁が高く、外は黒漆で螺鈿らでんを施し、内は朱塗で蓋のあるもの。

②食物を盛る器。中をいくつかに仕切った折箱の類。わりご。源氏物語横笛「御前ちかき―どもを」

らい‐じ【来示】

(ライシとも)書状で書きよこしたことがらを尊敬していう語。来諭。来命。「御―の件」

らいし‐がき【礼紙書】

礼紙に記された追而書おってがき。礼紙には本文を書かないのが儀礼であるが、時には「追申」などとことわり書きして、本文に続けて用件を書き記す。

⇒らい‐し【礼紙】

らい‐じつ【来日】

①今より後に来る日。将来の日。後日。

②(→)「あす」に同じ。

らい‐しゃ【来社】

会社などへ人が訪ねて来ること。

らい‐しゃ【来車】

乗物に乗って来ること。転じて、他人の来訪を尊敬していう語。来駕らいが。

らい‐しゃ【来者】

①来た人。来訪の人。

②自分より後に生まれて来る人。後進の徒。

③将来のこと。未来。「―知るべからず」↔往者

らい‐しゃ【癩者】

癩(ハンセン病)にかかっている人。〈日葡辞書〉

ライシャワー【Edwin O. Reischauer】

アメリカの歴史学者。東京生れ。ハーヴァード大教授。1961〜66年、駐日大使。日本史・中国史の著書が多い。(1910〜1990)

ライシャワー(1)

撮影:石井幸之助

ライシャワー(2)

撮影:田沼武能

ライシャワー(2)

撮影:田沼武能

らい‐しゅう【来週】‥シウ

今週の次の週。次週。

らい‐しゅう【来集】‥シフ

集まって来ること。

らい‐しゅう【来襲】‥シフ

おそってくること。攻めこんで来ること。「台風が―する」「敵機―」

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ

想像上の怪物。晴天の日には柔懦じゅうだであるが、風雨にあうと勢い猛烈となり、雲に乗って飛行し、落雷と共に地上に落ち、樹木を裂き人畜を害する。形は小犬に似て灰色、頭長く喙くちばし黒く、尾は狐に、爪は鷲に似るという。木貂きてん。

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ

(Leizhou Bandao)中国、広東省南西端の半島。南に瓊州けいしゅう海峡を隔てて海南島があり、その西に北部湾(トンキン湾)を擁する。

らい‐しゅん【来春】

来年の春。また、来年の正月。来陽。明春。らいはる。

らい‐しゅんすい【頼春水】

江戸後期の儒学者。広島藩儒。名は惟寛ただひろ。通称、弥太郎。山陽の父。妻は静子(号、梅颸ばいし)。安芸竹原生れ。大坂に出て片山北海に学び、詩をよくし、朱子学を奉じる。著「春水遺稿」など。(1746〜1816)

⇒らい【頼】

らい‐しょ【来書】

他から来た手紙。来状。来信。来簡。来札。

らい‐じょ【来序・雷序】

①能の囃子事はやしごとの一つ。神・鬼などの化身の退場とアイ(間狂言)の登場に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、「吉野山」の狐忠信の出など狐の化身の出入の際に用いる。

らい‐じょう【来状】‥ジヤウ

他から来た手紙。来書。来信。来簡。来札。

らい‐じょう【来場】‥ヂヤウ

その場所に来ること。「ご―の皆様」

ライ‐しょうこうぐん【ライ症候群】‥シヤウ‥

脂肪肝を伴う急性脳症。感冒様症状に始まり嘔吐・痙攣けいれん・意識障害を来し、多くは短時日で死亡。幼児・学童に多く、半数は2歳以下。原因不明。オーストラリアの病理学者ライ(R. D. K. Reye1912〜1977)らが1963年に報告。

らい‐しん【来信】

他から来た手紙。来状。来書。来簡。来札。

らい‐しん【来診】

①医師が患者の家へ来て診察すること。診察しに来ること。

②医師・病院の側から見て、患者が診療施設に来て診察を受けること。

らい‐じん【雷神】

雷電を起こす神。鬼のような姿をして虎の皮の褌ふんどしをまとい、太鼓を輪形に連ねて負い、手に桴ばちを持つ。中国で天帝の属神とされ、日本では北野天神の眷属けんぞく神ともされる。光の神。雷公。雷師。かみなり。〈[季]夏〉。北野天神縁起「もろもろの―鬼類はみなわが従類となつて」

らいしん‐し【頼信紙】

電報を依頼する時、電文を書く所定の用紙。電報発信紙の旧称。電報頼信紙。

ライス【rice】

①米。

②米をたいたもの。御飯。食堂・レストランなどでいう。

⇒ライス‐カレー

⇒ライス‐シャワー【rice shower】

⇒ライス‐センター

⇒ライス‐ペーパー【rice paper】

⇒ライス‐ミル【rice mill】

ライス【Elmer Rice】

アメリカの劇作家。表現主義的な手法を駆使。作「計算器」「街の風景」など。(1892〜1967)

らい・す【礼す】

〔他サ変〕

礼拝する。敬礼する。今昔物語集1「婆羅門を―・して後に」

ライス‐カレー

(和製語)(→)カレーライスに同じ。田山花袋、東京の三十年「今―をつくるから一所に食つて行き給へ」

⇒ライス【rice】

らい‐すき【耒】

(→)耒偏すきへんに同じ。

ライス‐シャワー【rice shower】

教会での結婚式の後、退出する新郎新婦に参列者が振りかける祝福の米粒。

⇒ライス【rice】

ライス‐センター

(和製語rice center)数台の乾燥機等から成る穀物乾燥調製施設。農協の所有・運営するものが多い。

⇒ライス【rice】

ライス‐ペーパー【rice paper】

①中国南部・台湾産の大低木、紙八手かみやつでの円柱状の髄を、周囲から薄く剥いで紙状にしたもの。

②紙巻タバコに使う紙。亜麻・麻・木綿の繊維を主原料とした白色の薄紙。填料・助燃剤を加えて燃焼性を高めたもの。シガレット‐ペーパー。

③米を原料とする薄いシート状の食材。生春巻などに用いる。

⇒ライス【rice】

ライス‐ミル【rice mill】

精米工場。

⇒ライス【rice】

らい‐せ【来世】

〔仏〕(未来世の略)三世の一つ。死後の世界。未来の世。後世ごせ。後生ごしょう。らいせい。

⇒らいせ‐がね【来世金】

らい‐せい【雷声】

かみなりの音。雷鳴。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライセイミミニカマビスシイ」

らいせ‐がね【来世金】

来世の冥福を祈るために仏に捧げる金銭。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あつたら金をあの世へやる。是がほんの―ぢや」

⇒らい‐せ【来世】

らい‐せき【磊石】

ごろごろした石。

らい‐せつ【纇節】

生糸に生じるこぶ状などの節ふし。繭の質の不良、繰糸の拙劣などにより生ずる。

ライセンス【licence; license】

許可・免許。また、その証明書。特に、輸出入その他の対外取引許可や自動車運転免許。

⇒ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

(license production)他の企業が開発した製品設計や製造技術を、許可料を支払って使用し、製品を生産する方式。

⇒ライセンス【licence; license】

らい‐そう【癩瘡】‥サウ

癩(ハンセン病)のできもの。日葡辞書「ライサウヲワヅラウ」

らい‐ぞく【来属】

来て服従すること。来服。来付。

ライソゾーム【lysosome】

〔生〕

⇒リソソーム

らい‐そん【来孫】

玄孫の子。自分から5代目の孫。耳孫。

らい‐そん【雷樽】

古代中国の酒器。雷文らいもんを彫刻した酒樽。

らい‐だ【懶惰】

⇒らんだ

ライター【lighter】

主として喫煙用の点火器。発火装置によって揮発油・ブタンガスなどに点火。「ガス‐―」

ライター【writer】

著者。著述家。作家。執筆者。記者。「シナリオ‐―」

ライダー【rider】

(オートバイなどの)乗り手。

らい‐たく【来宅】

客が自分の家に訪ねて来ること。

らい‐だん【来談】

来て話すこと。来話。

⇒らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】

らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。治療を受ける者の自己回復力を前提にして、指示・教示をほとんど行わず、話させることを中心とする。アメリカの心理学者ロジャーズが提唱。非指示的カウンセリング。

⇒らい‐だん【来談】

らい‐ち【畾地】

(「畾」は田間の地)余ってあいている土地。空地あきち。狂言、富士松「島先にあの松を植ゆるほどの―がある」

ライチー【litchi】

〔植〕(→)茘枝れいし1に同じ。

らい‐ちゃく【来着】

こちらに到着すること。

らい‐ちょう【来朝】‥テウ

①外国の使者などが朝廷に来ること。入朝。

②外国人が日本に来ること。来日。

らい‐ちょう【来牒】‥テフ

送って来た書状。平家物語4「―一紙に載せられたり」

らい‐ちょう【来聴】‥チヤウ

聞きに来ること。「―歓迎」

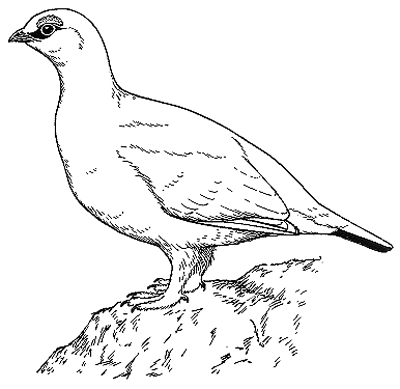

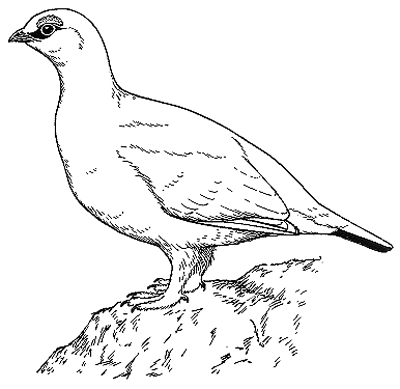

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ

キジ目ライチョウ科の鳥。翼長約20センチメートル。夏羽の背面と咽のど・胸は黒く、茶色の斑が多い。風切羽・腹面は白く尾羽は大体黒色、眼の上部に朱色の肉冠がある。冬羽は純白で、尾羽の外側と雄の眼先は黒い。脚は趾まで羽毛を被る。日本アルプス地方の高山帯にすむ。氷河時代の生き残り動物の一つ。特別天然記念物。なおライチョウ科は、北半球北部に16種が分布。日本にはライチョウとエゾライチョウの2種が生息。雷鶏。ライノトリ。〈[季]夏〉

らいちょう(雄,冬羽)

らい‐しゅう【来週】‥シウ

今週の次の週。次週。

らい‐しゅう【来集】‥シフ

集まって来ること。

らい‐しゅう【来襲】‥シフ

おそってくること。攻めこんで来ること。「台風が―する」「敵機―」

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ

想像上の怪物。晴天の日には柔懦じゅうだであるが、風雨にあうと勢い猛烈となり、雲に乗って飛行し、落雷と共に地上に落ち、樹木を裂き人畜を害する。形は小犬に似て灰色、頭長く喙くちばし黒く、尾は狐に、爪は鷲に似るという。木貂きてん。

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ

(Leizhou Bandao)中国、広東省南西端の半島。南に瓊州けいしゅう海峡を隔てて海南島があり、その西に北部湾(トンキン湾)を擁する。

らい‐しゅん【来春】

来年の春。また、来年の正月。来陽。明春。らいはる。

らい‐しゅんすい【頼春水】

江戸後期の儒学者。広島藩儒。名は惟寛ただひろ。通称、弥太郎。山陽の父。妻は静子(号、梅颸ばいし)。安芸竹原生れ。大坂に出て片山北海に学び、詩をよくし、朱子学を奉じる。著「春水遺稿」など。(1746〜1816)

⇒らい【頼】

らい‐しょ【来書】

他から来た手紙。来状。来信。来簡。来札。

らい‐じょ【来序・雷序】

①能の囃子事はやしごとの一つ。神・鬼などの化身の退場とアイ(間狂言)の登場に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、「吉野山」の狐忠信の出など狐の化身の出入の際に用いる。

らい‐じょう【来状】‥ジヤウ

他から来た手紙。来書。来信。来簡。来札。

らい‐じょう【来場】‥ヂヤウ

その場所に来ること。「ご―の皆様」

ライ‐しょうこうぐん【ライ症候群】‥シヤウ‥

脂肪肝を伴う急性脳症。感冒様症状に始まり嘔吐・痙攣けいれん・意識障害を来し、多くは短時日で死亡。幼児・学童に多く、半数は2歳以下。原因不明。オーストラリアの病理学者ライ(R. D. K. Reye1912〜1977)らが1963年に報告。

らい‐しん【来信】

他から来た手紙。来状。来書。来簡。来札。

らい‐しん【来診】

①医師が患者の家へ来て診察すること。診察しに来ること。

②医師・病院の側から見て、患者が診療施設に来て診察を受けること。

らい‐じん【雷神】

雷電を起こす神。鬼のような姿をして虎の皮の褌ふんどしをまとい、太鼓を輪形に連ねて負い、手に桴ばちを持つ。中国で天帝の属神とされ、日本では北野天神の眷属けんぞく神ともされる。光の神。雷公。雷師。かみなり。〈[季]夏〉。北野天神縁起「もろもろの―鬼類はみなわが従類となつて」

らいしん‐し【頼信紙】

電報を依頼する時、電文を書く所定の用紙。電報発信紙の旧称。電報頼信紙。

ライス【rice】

①米。

②米をたいたもの。御飯。食堂・レストランなどでいう。

⇒ライス‐カレー

⇒ライス‐シャワー【rice shower】

⇒ライス‐センター

⇒ライス‐ペーパー【rice paper】

⇒ライス‐ミル【rice mill】

ライス【Elmer Rice】

アメリカの劇作家。表現主義的な手法を駆使。作「計算器」「街の風景」など。(1892〜1967)

らい・す【礼す】

〔他サ変〕

礼拝する。敬礼する。今昔物語集1「婆羅門を―・して後に」

ライス‐カレー

(和製語)(→)カレーライスに同じ。田山花袋、東京の三十年「今―をつくるから一所に食つて行き給へ」

⇒ライス【rice】

らい‐すき【耒】

(→)耒偏すきへんに同じ。

ライス‐シャワー【rice shower】

教会での結婚式の後、退出する新郎新婦に参列者が振りかける祝福の米粒。

⇒ライス【rice】

ライス‐センター

(和製語rice center)数台の乾燥機等から成る穀物乾燥調製施設。農協の所有・運営するものが多い。

⇒ライス【rice】

ライス‐ペーパー【rice paper】

①中国南部・台湾産の大低木、紙八手かみやつでの円柱状の髄を、周囲から薄く剥いで紙状にしたもの。

②紙巻タバコに使う紙。亜麻・麻・木綿の繊維を主原料とした白色の薄紙。填料・助燃剤を加えて燃焼性を高めたもの。シガレット‐ペーパー。

③米を原料とする薄いシート状の食材。生春巻などに用いる。

⇒ライス【rice】

ライス‐ミル【rice mill】

精米工場。

⇒ライス【rice】

らい‐せ【来世】

〔仏〕(未来世の略)三世の一つ。死後の世界。未来の世。後世ごせ。後生ごしょう。らいせい。

⇒らいせ‐がね【来世金】

らい‐せい【雷声】

かみなりの音。雷鳴。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライセイミミニカマビスシイ」

らいせ‐がね【来世金】

来世の冥福を祈るために仏に捧げる金銭。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あつたら金をあの世へやる。是がほんの―ぢや」

⇒らい‐せ【来世】

らい‐せき【磊石】

ごろごろした石。

らい‐せつ【纇節】

生糸に生じるこぶ状などの節ふし。繭の質の不良、繰糸の拙劣などにより生ずる。

ライセンス【licence; license】

許可・免許。また、その証明書。特に、輸出入その他の対外取引許可や自動車運転免許。

⇒ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

(license production)他の企業が開発した製品設計や製造技術を、許可料を支払って使用し、製品を生産する方式。

⇒ライセンス【licence; license】

らい‐そう【癩瘡】‥サウ

癩(ハンセン病)のできもの。日葡辞書「ライサウヲワヅラウ」

らい‐ぞく【来属】

来て服従すること。来服。来付。

ライソゾーム【lysosome】

〔生〕

⇒リソソーム

らい‐そん【来孫】

玄孫の子。自分から5代目の孫。耳孫。

らい‐そん【雷樽】

古代中国の酒器。雷文らいもんを彫刻した酒樽。

らい‐だ【懶惰】

⇒らんだ

ライター【lighter】

主として喫煙用の点火器。発火装置によって揮発油・ブタンガスなどに点火。「ガス‐―」

ライター【writer】

著者。著述家。作家。執筆者。記者。「シナリオ‐―」

ライダー【rider】

(オートバイなどの)乗り手。

らい‐たく【来宅】

客が自分の家に訪ねて来ること。

らい‐だん【来談】

来て話すこと。来話。

⇒らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】

らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。治療を受ける者の自己回復力を前提にして、指示・教示をほとんど行わず、話させることを中心とする。アメリカの心理学者ロジャーズが提唱。非指示的カウンセリング。

⇒らい‐だん【来談】

らい‐ち【畾地】

(「畾」は田間の地)余ってあいている土地。空地あきち。狂言、富士松「島先にあの松を植ゆるほどの―がある」

ライチー【litchi】

〔植〕(→)茘枝れいし1に同じ。

らい‐ちゃく【来着】

こちらに到着すること。

らい‐ちょう【来朝】‥テウ

①外国の使者などが朝廷に来ること。入朝。

②外国人が日本に来ること。来日。

らい‐ちょう【来牒】‥テフ

送って来た書状。平家物語4「―一紙に載せられたり」

らい‐ちょう【来聴】‥チヤウ

聞きに来ること。「―歓迎」

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ

キジ目ライチョウ科の鳥。翼長約20センチメートル。夏羽の背面と咽のど・胸は黒く、茶色の斑が多い。風切羽・腹面は白く尾羽は大体黒色、眼の上部に朱色の肉冠がある。冬羽は純白で、尾羽の外側と雄の眼先は黒い。脚は趾まで羽毛を被る。日本アルプス地方の高山帯にすむ。氷河時代の生き残り動物の一つ。特別天然記念物。なおライチョウ科は、北半球北部に16種が分布。日本にはライチョウとエゾライチョウの2種が生息。雷鶏。ライノトリ。〈[季]夏〉

らいちょう(雄,冬羽)

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライ‐ツー【lie to】

風波が激しくて船が航行できない時に、船首を風上に向けて転覆を防ぐこと。

らい‐てい【雷霆】

(「霆」は雷のはげしいもの)かみなり。いかずち。〈[季]夏〉

ライティング【lighting】

写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。

ライティング‐デスク【writing desk】

書き物用の机。

らい‐てん【来店】

人が店に来ること。「ご―をお待ちしております」

らい‐でん【来電】

電報が到着すること。また、その電報。

らい‐でん【雷電】

かみなりといなずま。日葡辞書「ライデンガスル」

⇒らいでん‐さま【雷電様】

ライデン【Leiden】

オランダ西部の都市。古ライン川に沿い、運河が縦横に通ずる。ルネサンス時代の建築物を多く残す。大学・博物館は著名。オランダ独立戦争の時、スペインに頑強に抵抗した地。人口11万8千(2003)。オランダ語名レイデン。

ライデン

撮影:小松義夫

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライ‐ツー【lie to】

風波が激しくて船が航行できない時に、船首を風上に向けて転覆を防ぐこと。

らい‐てい【雷霆】

(「霆」は雷のはげしいもの)かみなり。いかずち。〈[季]夏〉

ライティング【lighting】

写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。

ライティング‐デスク【writing desk】

書き物用の机。

らい‐てん【来店】

人が店に来ること。「ご―をお待ちしております」

らい‐でん【来電】

電報が到着すること。また、その電報。

らい‐でん【雷電】

かみなりといなずま。日葡辞書「ライデンガスル」

⇒らいでん‐さま【雷電様】

ライデン【Leiden】

オランダ西部の都市。古ライン川に沿い、運河が縦横に通ずる。ルネサンス時代の建築物を多く残す。大学・博物館は著名。オランダ独立戦争の時、スペインに頑強に抵抗した地。人口11万8千(2003)。オランダ語名レイデン。

ライデン

撮影:小松義夫

⇒ライデン‐だいがく【ライデン大学】

⇒ライデン‐びん【ライデン瓶】

らいでん‐さま【雷電様】

北関東・信越地方で、落雷を避ける呪まじないなどとして祭られる神。

⇒らい‐でん【雷電】

ライデン‐だいがく【ライデン大学】

1575年創設のオランダ最古の大学。オラニエ公ウィレムが、スペインの侵略から街を守ったライデン市民への褒美として設立。グロティウスら著名な学者を擁した。アジア研究でも知られる。

⇒ライデン【Leiden】

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥

江戸後期の力士。信濃の人。本名、関太郎吉。江戸の力士浦風林右衛門に入門し、2代目谷風の内弟子となる。不世出の強力で、幕内通算254勝10敗の成績をおさめ、大関を16年間つとめた。(1767〜1825)

ライデン‐びん【ライデン瓶】

(Leiden jar)(ライデン大学の物理学者ミュッセンブルーク(P. van Musschenbroek1692〜1761)が、1746年に放電実験に用いた)コンデンサー1の一種。内外壁に導体として錫箔を貼付したガラス瓶。

⇒ライデン【Leiden】

ライト【light】

①光。照明。照灯。明かり。「―で照らす」

②明るいさま。淡いさま。「―‐グリーン」

③軽いさま。手軽なさま。

⇒ライト‐アップ【light up】

⇒ライト‐ウェル【light well】

⇒ライト‐オペラ【light opera】

⇒ライト‐きゅう【ライト級】

⇒ライト‐テーブル【light table】

⇒ライト‐ハウス【lighthouse】

⇒ライト‐バリュー【light value】

⇒ライト‐バン

⇒ライト‐ビール【light beer】

⇒ライト‐ブルー【light blue】

⇒ライト‐ペン【light pen】

⇒ライト‐ミール【light meal】

ライト【right】

①正義。

②権利。

③右。右側。

④(right field; right fielder)野球で、右翼。また、右翼手。

⑤右派。保守派。

↔レフト

ライト【Ada Hannah Wright】

イギリスの社会事業家。25歳で来日、熊本市回春病院に入りハンセン病患者の治療に従事、第二次大戦後再び来日。国立癩療養所恵楓園で患者と起居を共にし、「救癩の母」と慕われた。(1870〜1950)

ライト【Frank Lloyd Wright】

アメリカの近代建築家。有機的建築を提唱した。1905年(明治38)以来数度来日し、帝国ホテル(23年竣工)などを設計。(1867〜1959)

ライト【Richard Wright】

アメリカの黒人小説家。人種差別の撤廃を訴える作品を書き続け、黒人文学の地位を確立。作「アンクル‐トムの子供たち」「アメリカの息子」など。(1908〜1960)

ライト【Wilbur Wright】

アメリカの飛行機製作者。弟のオーヴィル(Orville1871〜1948)と共に複葉機を研究、1903年12月17日人類最初の動力による飛行に成功。(1867〜1912)

ライト‐アップ【light up】

夜間、投光器や電飾などを用いて建造物・記念碑・樹木などを明るく浮かび上がらせること。

⇒ライト【light】

らい‐とう【来島】‥タウ

ほかから島に来ること。

らい‐どう【礼堂】‥ダウ

〔仏〕本堂の前方などにあって礼拝・読経するための建物。また、仏堂内前方の外陣。礼拝堂。

らい‐どう【来同】

来て集まること。

らい‐どう【雷同】

(雷が響くと物が同時にこの響きに応ずる意)自分に定見がなくて、みだりに他の説に同意すること。「付和―」

らい‐どう【雷動】

雷の鳴り渡るようにどよめき騒ぎ立てること。

ライト‐ウェル【light well】

(「光の井戸」の意)建物の外壁面から離れた内部に屋根や床を貫通した空間を設け、上部から光を導き入れるようにしたもの。光井こうせい。光庭。

⇒ライト【light】

ライト‐オペラ【light opera】

通俗的な歌と台詞せりふによる音楽劇。オペレッタと同様のもの。軽歌劇。

⇒ライデン‐だいがく【ライデン大学】

⇒ライデン‐びん【ライデン瓶】

らいでん‐さま【雷電様】

北関東・信越地方で、落雷を避ける呪まじないなどとして祭られる神。

⇒らい‐でん【雷電】

ライデン‐だいがく【ライデン大学】

1575年創設のオランダ最古の大学。オラニエ公ウィレムが、スペインの侵略から街を守ったライデン市民への褒美として設立。グロティウスら著名な学者を擁した。アジア研究でも知られる。

⇒ライデン【Leiden】

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥

江戸後期の力士。信濃の人。本名、関太郎吉。江戸の力士浦風林右衛門に入門し、2代目谷風の内弟子となる。不世出の強力で、幕内通算254勝10敗の成績をおさめ、大関を16年間つとめた。(1767〜1825)

ライデン‐びん【ライデン瓶】

(Leiden jar)(ライデン大学の物理学者ミュッセンブルーク(P. van Musschenbroek1692〜1761)が、1746年に放電実験に用いた)コンデンサー1の一種。内外壁に導体として錫箔を貼付したガラス瓶。

⇒ライデン【Leiden】

ライト【light】

①光。照明。照灯。明かり。「―で照らす」

②明るいさま。淡いさま。「―‐グリーン」

③軽いさま。手軽なさま。

⇒ライト‐アップ【light up】

⇒ライト‐ウェル【light well】

⇒ライト‐オペラ【light opera】

⇒ライト‐きゅう【ライト級】

⇒ライト‐テーブル【light table】

⇒ライト‐ハウス【lighthouse】

⇒ライト‐バリュー【light value】

⇒ライト‐バン

⇒ライト‐ビール【light beer】

⇒ライト‐ブルー【light blue】

⇒ライト‐ペン【light pen】

⇒ライト‐ミール【light meal】

ライト【right】

①正義。

②権利。

③右。右側。

④(right field; right fielder)野球で、右翼。また、右翼手。

⑤右派。保守派。

↔レフト

ライト【Ada Hannah Wright】

イギリスの社会事業家。25歳で来日、熊本市回春病院に入りハンセン病患者の治療に従事、第二次大戦後再び来日。国立癩療養所恵楓園で患者と起居を共にし、「救癩の母」と慕われた。(1870〜1950)

ライト【Frank Lloyd Wright】

アメリカの近代建築家。有機的建築を提唱した。1905年(明治38)以来数度来日し、帝国ホテル(23年竣工)などを設計。(1867〜1959)

ライト【Richard Wright】

アメリカの黒人小説家。人種差別の撤廃を訴える作品を書き続け、黒人文学の地位を確立。作「アンクル‐トムの子供たち」「アメリカの息子」など。(1908〜1960)

ライト【Wilbur Wright】

アメリカの飛行機製作者。弟のオーヴィル(Orville1871〜1948)と共に複葉機を研究、1903年12月17日人類最初の動力による飛行に成功。(1867〜1912)

ライト‐アップ【light up】

夜間、投光器や電飾などを用いて建造物・記念碑・樹木などを明るく浮かび上がらせること。

⇒ライト【light】

らい‐とう【来島】‥タウ

ほかから島に来ること。

らい‐どう【礼堂】‥ダウ

〔仏〕本堂の前方などにあって礼拝・読経するための建物。また、仏堂内前方の外陣。礼拝堂。

らい‐どう【来同】

来て集まること。

らい‐どう【雷同】

(雷が響くと物が同時にこの響きに応ずる意)自分に定見がなくて、みだりに他の説に同意すること。「付和―」

らい‐どう【雷動】

雷の鳴り渡るようにどよめき騒ぎ立てること。

ライト‐ウェル【light well】

(「光の井戸」の意)建物の外壁面から離れた内部に屋根や床を貫通した空間を設け、上部から光を導き入れるようにしたもの。光井こうせい。光庭。

⇒ライト【light】

ライト‐オペラ【light opera】

通俗的な歌と台詞せりふによる音楽劇。オペレッタと同様のもの。軽歌劇。

⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】

ラーユ【辣油】

(中国語)植物油に唐辛子の辛味をうつした調味料。中国料理の調味に用いる。

ラーロウ【臘肉】

(中国語)豚肉の塩漬を干したり燻製くんせいにしたりしたもの。

ラーワルピンディー【Rawalpindi】

パキスタン北部の都市。1959〜66年暫定首都。近郊のタキシラーはガンダーラ文化の遺跡。人口141万(1998)。→イスラマバード

らい【礼】

(呉音)「礼記らいき」のこと。また、礼記・周礼しゅらい・儀礼ぎらいの総称。→れい(礼)

らい【来】

①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」

②このかた。そののち。「昨年―」

らい【来】

姓氏の一つ。→来物らいもの。

⇒らい‐くにつぐ【来国次】

⇒らい‐くにとし【来国俊】

⇒らい‐くにゆき【来国行】

らい【雷】

かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」

らい【頼】

姓氏の一つ。

⇒らい‐きょうへい【頼杏坪】

⇒らい‐さんよう【頼山陽】

⇒らい‐しゅんすい【頼春水】

⇒らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】

らい【癩】

(→)癩病に同じ。〈運歩色葉集〉

らい【罍】

古代中国の壺形の古銅器の一種。酒器。→櫑子らいし1

らい【籟】

三つの穴のある笛。また、笛の音。

ら‐い【羅衣】

うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」

ライ【lie】

ゴルフで、ボールがグリーン以外で静止したとき、その場所や状態。

ライ【rye】

ライ麦のこと。

らい‐い【来意】

①来訪の趣意。「―を告げる」

②手紙で言って来た趣意。申し越しの趣旨。

らい‐う【雷雨】

雷が鳴って雨が降ること。雷鳴と共に降る雨。〈[季]夏〉

らい‐うん【雷雲】

雷の原因となる雲。多くは積乱雲で、驟雨しゅううを伴う。かみなりぐも。〈[季]夏〉

雷雲

撮影:高橋健司

⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】

ラーユ【辣油】

(中国語)植物油に唐辛子の辛味をうつした調味料。中国料理の調味に用いる。

ラーロウ【臘肉】

(中国語)豚肉の塩漬を干したり燻製くんせいにしたりしたもの。

ラーワルピンディー【Rawalpindi】

パキスタン北部の都市。1959〜66年暫定首都。近郊のタキシラーはガンダーラ文化の遺跡。人口141万(1998)。→イスラマバード

らい【礼】

(呉音)「礼記らいき」のこと。また、礼記・周礼しゅらい・儀礼ぎらいの総称。→れい(礼)

らい【来】

①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」

②このかた。そののち。「昨年―」

らい【来】

姓氏の一つ。→来物らいもの。

⇒らい‐くにつぐ【来国次】

⇒らい‐くにとし【来国俊】

⇒らい‐くにゆき【来国行】

らい【雷】

かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」

らい【頼】

姓氏の一つ。

⇒らい‐きょうへい【頼杏坪】

⇒らい‐さんよう【頼山陽】

⇒らい‐しゅんすい【頼春水】

⇒らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】

らい【癩】

(→)癩病に同じ。〈運歩色葉集〉

らい【罍】

古代中国の壺形の古銅器の一種。酒器。→櫑子らいし1

らい【籟】

三つの穴のある笛。また、笛の音。

ら‐い【羅衣】

うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」

ライ【lie】

ゴルフで、ボールがグリーン以外で静止したとき、その場所や状態。

ライ【rye】

ライ麦のこと。

らい‐い【来意】

①来訪の趣意。「―を告げる」

②手紙で言って来た趣意。申し越しの趣旨。

らい‐う【雷雨】

雷が鳴って雨が降ること。雷鳴と共に降る雨。〈[季]夏〉

らい‐うん【雷雲】

雷の原因となる雲。多くは積乱雲で、驟雨しゅううを伴う。かみなりぐも。〈[季]夏〉

雷雲

撮影:高橋健司

らい‐えつ【来謁】

来てお目にかかること。

ライエル【Charles Lyell】

イギリスの地質学者。地球上に働く自然の営力は昔も今も変わらないというハットンの考えを「斉一せいいつ説」として確立、「地質学原理」を著し、ダーウィンの進化論成立に影響を与えた。(1797〜1875)

らい‐えん【来援】‥ヱン

来てたすけること。

らい‐えん【来演】

その土地に来て、音楽・劇などを演ずること。

らい‐おう【来往】‥ワウ

行ったり来たりすること。往来。

ライオニゼーション【lyonization】

哺乳類の雌の体細胞においてX染色体の一方が凝集し、不活化されること。

ライオン【lion】

ネコ科の哺乳類。体長約1.8メートル。ふつう茶褐色で毛は短い。尾の端に黒い毛の総ふさがある。頭が大きく、成長した雄にはたてがみがあるが、雌はたてがみがなく体もやや小さい。百獣の王といわれる。草原に雌を中心とする家族群で生活、大形動物を捕食。アフリカからインドに広く分布していたが、南アフリカの一部・モロッコなど絶滅した地域が多い。獅子しし。

ライオン(雄)

提供:東京動物園協会

らい‐えつ【来謁】

来てお目にかかること。

ライエル【Charles Lyell】

イギリスの地質学者。地球上に働く自然の営力は昔も今も変わらないというハットンの考えを「斉一せいいつ説」として確立、「地質学原理」を著し、ダーウィンの進化論成立に影響を与えた。(1797〜1875)

らい‐えん【来援】‥ヱン

来てたすけること。

らい‐えん【来演】

その土地に来て、音楽・劇などを演ずること。

らい‐おう【来往】‥ワウ

行ったり来たりすること。往来。

ライオニゼーション【lyonization】

哺乳類の雌の体細胞においてX染色体の一方が凝集し、不活化されること。

ライオン【lion】

ネコ科の哺乳類。体長約1.8メートル。ふつう茶褐色で毛は短い。尾の端に黒い毛の総ふさがある。頭が大きく、成長した雄にはたてがみがあるが、雌はたてがみがなく体もやや小さい。百獣の王といわれる。草原に雌を中心とする家族群で生活、大形動物を捕食。アフリカからインドに広く分布していたが、南アフリカの一部・モロッコなど絶滅した地域が多い。獅子しし。

ライオン(雄)

提供:東京動物園協会

ライオン(雌)

提供:東京動物園協会

ライオン(雌)

提供:東京動物園協会

⇒ライオン‐タマリン【lion tamarin】

ライオンズ‐クラブ【Lions Clubs】

(Lionsはliberty(自由)、intelligence(知性)、our nation's safety(わが国民の安全)の頭文字)1917年、アメリカで実業家が中心となって結成した国際的な民間社会奉仕団体。52年(昭和27)日本支部結成。

ライオン‐タマリン【lion tamarin】

マーモセット科(キヌザル科)の哺乳類。頭胴長・尾長ともに35センチメートルほど。全身金色の長毛に覆われ、頭部と肩にたてがみ状の毛が生える。ブラジル南東部の森林に分布するが、絶滅の危機にある。

ゴールデンライオンタマリン

提供:東京動物園協会

⇒ライオン‐タマリン【lion tamarin】

ライオンズ‐クラブ【Lions Clubs】

(Lionsはliberty(自由)、intelligence(知性)、our nation's safety(わが国民の安全)の頭文字)1917年、アメリカで実業家が中心となって結成した国際的な民間社会奉仕団体。52年(昭和27)日本支部結成。

ライオン‐タマリン【lion tamarin】

マーモセット科(キヌザル科)の哺乳類。頭胴長・尾長ともに35センチメートルほど。全身金色の長毛に覆われ、頭部と肩にたてがみ状の毛が生える。ブラジル南東部の森林に分布するが、絶滅の危機にある。

ゴールデンライオンタマリン

提供:東京動物園協会

ゴールデンライオンタマリン

撮影:小宮輝之

ゴールデンライオンタマリン

撮影:小宮輝之

キンクロライオンタマリン

撮影:小宮輝之

キンクロライオンタマリン

撮影:小宮輝之

⇒ライオン【lion】

らい‐か【雷火】‥クワ

①落雷のために起こった火事。〈[季]夏〉

②いなびかり。いなずま。〈日葡辞書〉

ライカ【Leica ドイツ】

ドイツのライツ社製カメラの商標名。1925年から製造されている35ミリカメラの祖。

⇒ライカ‐ばん【ライカ判】

らい‐が【来賀】

来てよろこびを述べること。

らい‐が【来駕】

(古くはライカとも)他人の来訪の尊敬語。「御―を賜り光栄に存じます」

らい‐かい【来会】‥クワイ

来て一緒になること。会に出席すること。

らい‐かい【磊塊】‥クワイ

①積み重なった多くの石塊。

②平らでないさま。

③転じて、積み重なった不平。

らい‐かい【磊嵬】‥クワイ

山などがけわしく高大なさま。

らい‐かく【来客】

⇒らいきゃく

らい‐かく【来格】

(「格」は至る意)祭祀などに、神霊の降り来ること。源平盛衰記45「鏡璽―の報賽」

らい‐がくねん【来学年】

この次に来る学年。

らい‐がっき【来学期】‥ガク‥

この次に来る学期。

ライカ‐ばん【ライカ判】

(ライカの画面寸法であるところから)35ミリ‐フィルムで、縦24ミリメートル、横36ミリメートルの画面寸法。35ミリ判。

⇒ライカ【Leica ドイツ】

らい‐かん【礼冠】‥クワン

奈良時代以降、朝賀または即位の大儀に、礼服らいふくを着用してかぶった冠。漆地の三山冠さんざんかんに透かし彫の金環をはめ、さらに金鈴・珠玉の飾りを施す。隋・唐の制を参酌して設定。天皇のを冕冠べんかん、女帝のを宝冠、親王以下諸臣五位以上のを玉冠、武官のを武礼冠ぶらいかんという。れいかん。

礼冠

⇒ライオン【lion】

らい‐か【雷火】‥クワ

①落雷のために起こった火事。〈[季]夏〉

②いなびかり。いなずま。〈日葡辞書〉

ライカ【Leica ドイツ】

ドイツのライツ社製カメラの商標名。1925年から製造されている35ミリカメラの祖。

⇒ライカ‐ばん【ライカ判】

らい‐が【来賀】

来てよろこびを述べること。

らい‐が【来駕】

(古くはライカとも)他人の来訪の尊敬語。「御―を賜り光栄に存じます」

らい‐かい【来会】‥クワイ

来て一緒になること。会に出席すること。

らい‐かい【磊塊】‥クワイ

①積み重なった多くの石塊。

②平らでないさま。

③転じて、積み重なった不平。

らい‐かい【磊嵬】‥クワイ

山などがけわしく高大なさま。

らい‐かく【来客】

⇒らいきゃく

らい‐かく【来格】

(「格」は至る意)祭祀などに、神霊の降り来ること。源平盛衰記45「鏡璽―の報賽」

らい‐がくねん【来学年】

この次に来る学年。

らい‐がっき【来学期】‥ガク‥

この次に来る学期。

ライカ‐ばん【ライカ判】

(ライカの画面寸法であるところから)35ミリ‐フィルムで、縦24ミリメートル、横36ミリメートルの画面寸法。35ミリ判。

⇒ライカ【Leica ドイツ】

らい‐かん【礼冠】‥クワン

奈良時代以降、朝賀または即位の大儀に、礼服らいふくを着用してかぶった冠。漆地の三山冠さんざんかんに透かし彫の金環をはめ、さらに金鈴・珠玉の飾りを施す。隋・唐の制を参酌して設定。天皇のを冕冠べんかん、女帝のを宝冠、親王以下諸臣五位以上のを玉冠、武官のを武礼冠ぶらいかんという。れいかん。

礼冠

らい‐かん【来簡・来翰】

他から来た手紙。来信。来書。来状。

らい‐かん【来観】‥クワン

来て、みること。「―者」

らい‐かん【雷管】‥クワン

爆薬の起爆などに用いる発火具。銅・真鍮・アルミニウム製の皿または筒内にアジ化鉛・ペントリットなどの起爆薬を詰めて造る。

らい‐がん【雷丸】‥グワン

竹類の根に寄生する菌きん。直径1〜2センチメートル、不整の塊状をなし、外面黒色、内部白色。条虫駆除薬。

らいき【礼記】

五経の一つ。周末から秦・漢時代の儒者の古礼に関する説を集めた書。初め漢の武帝の時、河間献王が礼儀に関する古書131編を編述、その後214編となったが、戴徳が削って「大戴礼だいたいれい」85編を作り、その甥戴聖が更に削って「小戴礼」49編としたとされる。今の礼記は小戴礼をいう。大学・中庸・曲礼・内則・王制・月令・礼運・楽記・緇衣しいなどから成る。「周礼しゅらい」「儀礼ぎらい」と共に三礼さんらいと称。

らい‐き【来期】

この次の期。今の時期が済んだ次の期間。「―の予算」

らい‐ぎ【来儀】

(「儀」も来る意)来ることの尊敬語。狂言、鳳凰の風流「唯今目出度き舞の囃子の音に引かれ、これまで―仕りて候」。日葡辞書「ライギ。即ち、ヲンイデ」

らい‐きゃく【来客】

訪れてきた客。また、客が訪ねてくること。らいかく。「―中」

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥

岡山県高梁たかはし市にある臨済宗の寺。1339年(暦応2)足利尊氏の諸国安国寺建立の命により天忠寺を復興。開山は寂室元光(1290〜1367)。1505年(永正2)領主上野頼久が中興して現名に改称。

頼久寺

撮影:新海良夫

らい‐かん【来簡・来翰】

他から来た手紙。来信。来書。来状。

らい‐かん【来観】‥クワン

来て、みること。「―者」

らい‐かん【雷管】‥クワン

爆薬の起爆などに用いる発火具。銅・真鍮・アルミニウム製の皿または筒内にアジ化鉛・ペントリットなどの起爆薬を詰めて造る。

らい‐がん【雷丸】‥グワン

竹類の根に寄生する菌きん。直径1〜2センチメートル、不整の塊状をなし、外面黒色、内部白色。条虫駆除薬。

らいき【礼記】

五経の一つ。周末から秦・漢時代の儒者の古礼に関する説を集めた書。初め漢の武帝の時、河間献王が礼儀に関する古書131編を編述、その後214編となったが、戴徳が削って「大戴礼だいたいれい」85編を作り、その甥戴聖が更に削って「小戴礼」49編としたとされる。今の礼記は小戴礼をいう。大学・中庸・曲礼・内則・王制・月令・礼運・楽記・緇衣しいなどから成る。「周礼しゅらい」「儀礼ぎらい」と共に三礼さんらいと称。

らい‐き【来期】

この次の期。今の時期が済んだ次の期間。「―の予算」

らい‐ぎ【来儀】

(「儀」も来る意)来ることの尊敬語。狂言、鳳凰の風流「唯今目出度き舞の囃子の音に引かれ、これまで―仕りて候」。日葡辞書「ライギ。即ち、ヲンイデ」

らい‐きゃく【来客】

訪れてきた客。また、客が訪ねてくること。らいかく。「―中」

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥

岡山県高梁たかはし市にある臨済宗の寺。1339年(暦応2)足利尊氏の諸国安国寺建立の命により天忠寺を復興。開山は寂室元光(1290〜1367)。1505年(永正2)領主上野頼久が中興して現名に改称。

頼久寺

撮影:新海良夫

らい‐きょ【来去】

行ったり来たりすること。去来。

らい‐ぎょ【雷魚】

〔動〕

①(→)タイワンドジョウの通称。

②(→)カムルチーの通称。

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は惟柔ただなご。春水の弟。山陽の叔父。広島藩儒。のち納戸奉行に転じ官吏としても有能。古詩に長じた。著「春草堂詩鈔」など。(1756〜1834)

⇒らい【頼】

らい‐きん【癩菌】

(Mycobacterium leprae ラテン)ハンセン病の病原体。レプラ菌。

らい‐くにつぐ【来国次】

鎌倉後期の刀工。国俊の女婿。相模に出て正宗の門に入り十哲の一人。世に鎌倉来という。ほかに同名異人がある。(1247〜1324?)

⇒らい【来】

らい‐くにとし【来国俊】

鎌倉後期、山城の刀工。国行の子。俗に二字国俊と称。ほかに同名異人がある。

⇒らい【来】

らい‐くにゆき【来国行】

鎌倉中期の刀工。通称、来太郎。山城の来派の刀工国吉の子で、名工といわれた。

⇒らい【来】

らい‐げ【来下】

くだり来ること。

らい‐けい【来詣】

(「詣」は至る意)来ることをうやうやしくいう語。

らい‐けい【雷鶏】

〔動〕(→)ライチョウの別称。

らい‐げき【雷撃】

①雷が落ちること。また、そのように勢いの激しい襲撃。

②魚雷で敵艦を攻撃すること。

⇒らいげき‐き【雷撃機】

らいげき‐き【雷撃機】

魚雷を海面に発射する装置を備えた飛行機。

⇒らい‐げき【雷撃】

らい‐げつ【来月】

今月の次の月。

らい‐けん【来県】

他からその県に来ること。

らい‐けん【来献】

来て物を献ずること。

らい‐げん【来現】

来りあらわれること。あらわれ来ること。

らい‐こ【雷鈷】

(→)独鈷石とっこいしの別称。

らい‐こ【雷鼓】

①雷神が背に負うという太鼓。雷のなる音。

②中国で、古代に用いた8面または6面の太鼓。

らい‐こう【来光】‥クワウ

①高山に登っておがむ日の出。

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

らい‐こう【来迎】‥カウ

⇒らいごう

らい‐こう【来航】‥カウ

船や航空機で外国から来ること。

らい‐こう【来貢】

外国の使者が来て貢物みつぎものを献ずること。

らい‐こう【来寇】

外国から攻めこんでくること。「元の―」

らい‐こう【雷公】

[淮南子淑真訓](もと雷神の異称)「かみなり」の俗称。

らい‐こう【雷光】‥クワウ

いなびかり。いなずま。〈[季]夏〉

らい‐こう【雷汞】

(→)雷酸水銀に同じ。

らいこう【頼光】‥クワウ

⇒みなもとのよりみつ(源頼光)

らい‐ごう【来迎】‥ガウ

(ライコウとも)

①〔仏〕臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること。特に浄土門でいう。末灯鈔「臨終をまつことなし。―をたのむことなし」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

⇒らいごう‐いんじょう【来迎引接】

⇒らいごう‐かべ【来迎壁】

⇒らいごう‐ず【来迎図】

⇒らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】

⇒らいごう‐ばしら【来迎柱】

らい‐ごう【来降】‥ガウ

(ライコウとも)神仏が地上に降りてくること。降臨。

らいごう【頼豪】‥ガウ

平安中期の天台宗園城寺おんじょうじの僧。伊賀守藤原有家の子。白河天皇の皇子降誕を祈祷し、恩賞として園城寺に戒壇造立の勅許を請うたが、延暦寺の反対で許されず怨死。怪鼠となって延暦寺の経巻を食い破ったという伝説が「源平盛衰記」「平家物語」に見え、馬琴にも読本よみほん「頼豪阿闍梨恠鼠伝かいそでん」がある。(1002〜1084)

らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン

京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号は魚山。別称、大原寺。仁寿(851〜854)年間円仁の創建と伝え、天台声明しょうみょうの発祥地。1094年(嘉保1)融通念仏宗開祖の良忍が隠棲して再興。

らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ

阿弥陀仏が来迎して、衆生を救いとって極楽浄土に導くこと。迎接ごうしょう。引接。梁塵秘抄「一度御名を称となふれば、―疑はず」

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥

仏堂内で、本尊を安置する仏壇の後方にある壁。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥

滋賀県大津市にある天台宗の寺。790年(延暦9)最澄開創の地蔵教院を、1001年(長保3)源信が再興して改称したと伝える。鎌倉後期の六道絵をはじめ名宝が多い。聖衆しょうじゅ来迎寺。

らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ

平安中期からの浄土信仰に基づく仏画で、西方浄土の阿弥陀如来が衆生を救うため諸菩薩すなわち聖衆しょうじゅや天人を従えて人間世界へ下降するさまを描いたもの。阿弥陀来迎図。ほかに弥勒来迎図などもある。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥

来迎する阿弥陀仏と観音・勢至せいしの二菩薩。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥

仏堂内で、来迎壁の左右にある柱。

⇒らい‐ごう【来迎】

らい‐こん【来今】

将来と今。また、今から後。今後。自今。以後。

らい‐さい【来歳】

次に来る年。来年。

らい‐さつ【来札】

よそから来た手紙。来状。来翰。来書。来信。

らい‐さま【雷様】

「かみなり」の俗称。

らい‐さん【礼参】

神仏に詣でて拝礼すること。

らい‐さん【礼讃・礼賛】

①〔仏〕三宝を礼拝して、その功徳を讃歎さんだんすること。「―偈げ」

②ありがたく思って、ほめたたえること。「偉業を―する」

⇒らいさん‐まい【礼讃舞】

らいざん【来山】

⇒こにしらいざん(小西来山)

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】

化学式Hg(ONC)2 水銀を硝酸に溶解し、エチル‐アルコールを加えてつくる無色の結晶。乾燥状態ではわずかの衝撃・摩擦でもよく爆発するので、以前は起爆剤として雷管などの発火具に用いた。雷汞らいこう。

らいさん‐まい【礼讃舞】‥マヒ

浄土宗で創始した如来礼讃の偈文げもん(経文中の詩句)に伴って舞う舞。

⇒らい‐さん【礼讃・礼賛】

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ

江戸後期の儒学者。名は襄のぼる。通称、久太郎。別号、三十六峰外史。大坂生れ。父春水と広島に移る。江戸に出て尾藤二洲に学ぶ。京都に書斎「山紫水明処」を営み、文人と交わる。史学に関心が深く、「日本外史」「日本政記」などの史書を執筆、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えた。詩文にすぐれ、書もよくした。著は他に「日本楽府がふ」「山陽詩鈔」など。(1780〜1832)

→著作:『日本政記』

→著作:『日本外史』

⇒らい【頼】

らい‐し【礼紙】

①他人に送る書状(本紙)に儀礼的に添える一枚の白紙。必ず本紙と同一の料紙を用いる。本紙・礼紙を重ねて折って包む紙を上巻うわまきという。点紙。

②書き物や書状などの紙の端の、余白の部分。

⇒らいし‐がき【礼紙書】

らい‐し【耒耜】

(「耒」はすきの柄え、「耜」はその刃がね)(→)鋤すきに同じ。

らい‐し【来旨】

他人から言ってよこした趣旨。来意。

らい‐し【雷子】

(歌舞伎俳優嵐三五郎の俳名、雷子から出たものか)男の髪の結い方の一つ。東海道中膝栗毛7「―に結うてもらうたが」

らい‐し【雷師】

(→)雷神らいじんに同じ。

らい‐し【賚賜】

(「賚」も賜の意)たまわること。また、そのもの。

らい‐し【櫑子・罍子】

①酒器の一種。高坏たかつきに似て縁が高く、外は黒漆で螺鈿らでんを施し、内は朱塗で蓋のあるもの。

②食物を盛る器。中をいくつかに仕切った折箱の類。わりご。源氏物語横笛「御前ちかき―どもを」

らい‐じ【来示】

(ライシとも)書状で書きよこしたことがらを尊敬していう語。来諭。来命。「御―の件」

らいし‐がき【礼紙書】

礼紙に記された追而書おってがき。礼紙には本文を書かないのが儀礼であるが、時には「追申」などとことわり書きして、本文に続けて用件を書き記す。

⇒らい‐し【礼紙】

らい‐じつ【来日】

①今より後に来る日。将来の日。後日。

②(→)「あす」に同じ。

らい‐しゃ【来社】

会社などへ人が訪ねて来ること。

らい‐しゃ【来車】

乗物に乗って来ること。転じて、他人の来訪を尊敬していう語。来駕らいが。

らい‐しゃ【来者】

①来た人。来訪の人。

②自分より後に生まれて来る人。後進の徒。

③将来のこと。未来。「―知るべからず」↔往者

らい‐しゃ【癩者】

癩(ハンセン病)にかかっている人。〈日葡辞書〉

ライシャワー【Edwin O. Reischauer】

アメリカの歴史学者。東京生れ。ハーヴァード大教授。1961〜66年、駐日大使。日本史・中国史の著書が多い。(1910〜1990)

ライシャワー(1)

撮影:石井幸之助

らい‐きょ【来去】

行ったり来たりすること。去来。

らい‐ぎょ【雷魚】

〔動〕

①(→)タイワンドジョウの通称。

②(→)カムルチーの通称。

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は惟柔ただなご。春水の弟。山陽の叔父。広島藩儒。のち納戸奉行に転じ官吏としても有能。古詩に長じた。著「春草堂詩鈔」など。(1756〜1834)

⇒らい【頼】

らい‐きん【癩菌】

(Mycobacterium leprae ラテン)ハンセン病の病原体。レプラ菌。

らい‐くにつぐ【来国次】

鎌倉後期の刀工。国俊の女婿。相模に出て正宗の門に入り十哲の一人。世に鎌倉来という。ほかに同名異人がある。(1247〜1324?)

⇒らい【来】

らい‐くにとし【来国俊】

鎌倉後期、山城の刀工。国行の子。俗に二字国俊と称。ほかに同名異人がある。

⇒らい【来】

らい‐くにゆき【来国行】

鎌倉中期の刀工。通称、来太郎。山城の来派の刀工国吉の子で、名工といわれた。

⇒らい【来】

らい‐げ【来下】

くだり来ること。

らい‐けい【来詣】

(「詣」は至る意)来ることをうやうやしくいう語。

らい‐けい【雷鶏】

〔動〕(→)ライチョウの別称。

らい‐げき【雷撃】

①雷が落ちること。また、そのように勢いの激しい襲撃。

②魚雷で敵艦を攻撃すること。

⇒らいげき‐き【雷撃機】

らいげき‐き【雷撃機】

魚雷を海面に発射する装置を備えた飛行機。

⇒らい‐げき【雷撃】

らい‐げつ【来月】

今月の次の月。

らい‐けん【来県】

他からその県に来ること。

らい‐けん【来献】

来て物を献ずること。

らい‐げん【来現】

来りあらわれること。あらわれ来ること。

らい‐こ【雷鈷】

(→)独鈷石とっこいしの別称。

らい‐こ【雷鼓】

①雷神が背に負うという太鼓。雷のなる音。

②中国で、古代に用いた8面または6面の太鼓。

らい‐こう【来光】‥クワウ

①高山に登っておがむ日の出。

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

らい‐こう【来迎】‥カウ

⇒らいごう

らい‐こう【来航】‥カウ

船や航空機で外国から来ること。

らい‐こう【来貢】

外国の使者が来て貢物みつぎものを献ずること。

らい‐こう【来寇】

外国から攻めこんでくること。「元の―」

らい‐こう【雷公】

[淮南子淑真訓](もと雷神の異称)「かみなり」の俗称。

らい‐こう【雷光】‥クワウ

いなびかり。いなずま。〈[季]夏〉

らい‐こう【雷汞】

(→)雷酸水銀に同じ。

らいこう【頼光】‥クワウ

⇒みなもとのよりみつ(源頼光)

らい‐ごう【来迎】‥ガウ

(ライコウとも)

①〔仏〕臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること。特に浄土門でいう。末灯鈔「臨終をまつことなし。―をたのむことなし」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

⇒らいごう‐いんじょう【来迎引接】

⇒らいごう‐かべ【来迎壁】

⇒らいごう‐ず【来迎図】

⇒らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】

⇒らいごう‐ばしら【来迎柱】

らい‐ごう【来降】‥ガウ

(ライコウとも)神仏が地上に降りてくること。降臨。

らいごう【頼豪】‥ガウ

平安中期の天台宗園城寺おんじょうじの僧。伊賀守藤原有家の子。白河天皇の皇子降誕を祈祷し、恩賞として園城寺に戒壇造立の勅許を請うたが、延暦寺の反対で許されず怨死。怪鼠となって延暦寺の経巻を食い破ったという伝説が「源平盛衰記」「平家物語」に見え、馬琴にも読本よみほん「頼豪阿闍梨恠鼠伝かいそでん」がある。(1002〜1084)

らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン

京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号は魚山。別称、大原寺。仁寿(851〜854)年間円仁の創建と伝え、天台声明しょうみょうの発祥地。1094年(嘉保1)融通念仏宗開祖の良忍が隠棲して再興。

らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ

阿弥陀仏が来迎して、衆生を救いとって極楽浄土に導くこと。迎接ごうしょう。引接。梁塵秘抄「一度御名を称となふれば、―疑はず」

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥

仏堂内で、本尊を安置する仏壇の後方にある壁。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥

滋賀県大津市にある天台宗の寺。790年(延暦9)最澄開創の地蔵教院を、1001年(長保3)源信が再興して改称したと伝える。鎌倉後期の六道絵をはじめ名宝が多い。聖衆しょうじゅ来迎寺。

らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ

平安中期からの浄土信仰に基づく仏画で、西方浄土の阿弥陀如来が衆生を救うため諸菩薩すなわち聖衆しょうじゅや天人を従えて人間世界へ下降するさまを描いたもの。阿弥陀来迎図。ほかに弥勒来迎図などもある。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥

来迎する阿弥陀仏と観音・勢至せいしの二菩薩。

⇒らい‐ごう【来迎】

らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥

仏堂内で、来迎壁の左右にある柱。

⇒らい‐ごう【来迎】

らい‐こん【来今】

将来と今。また、今から後。今後。自今。以後。

らい‐さい【来歳】

次に来る年。来年。

らい‐さつ【来札】

よそから来た手紙。来状。来翰。来書。来信。

らい‐さま【雷様】

「かみなり」の俗称。

らい‐さん【礼参】

神仏に詣でて拝礼すること。

らい‐さん【礼讃・礼賛】

①〔仏〕三宝を礼拝して、その功徳を讃歎さんだんすること。「―偈げ」

②ありがたく思って、ほめたたえること。「偉業を―する」

⇒らいさん‐まい【礼讃舞】

らいざん【来山】

⇒こにしらいざん(小西来山)

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】

化学式Hg(ONC)2 水銀を硝酸に溶解し、エチル‐アルコールを加えてつくる無色の結晶。乾燥状態ではわずかの衝撃・摩擦でもよく爆発するので、以前は起爆剤として雷管などの発火具に用いた。雷汞らいこう。

らいさん‐まい【礼讃舞】‥マヒ

浄土宗で創始した如来礼讃の偈文げもん(経文中の詩句)に伴って舞う舞。

⇒らい‐さん【礼讃・礼賛】

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ

江戸後期の儒学者。名は襄のぼる。通称、久太郎。別号、三十六峰外史。大坂生れ。父春水と広島に移る。江戸に出て尾藤二洲に学ぶ。京都に書斎「山紫水明処」を営み、文人と交わる。史学に関心が深く、「日本外史」「日本政記」などの史書を執筆、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えた。詩文にすぐれ、書もよくした。著は他に「日本楽府がふ」「山陽詩鈔」など。(1780〜1832)

→著作:『日本政記』

→著作:『日本外史』

⇒らい【頼】

らい‐し【礼紙】

①他人に送る書状(本紙)に儀礼的に添える一枚の白紙。必ず本紙と同一の料紙を用いる。本紙・礼紙を重ねて折って包む紙を上巻うわまきという。点紙。

②書き物や書状などの紙の端の、余白の部分。

⇒らいし‐がき【礼紙書】

らい‐し【耒耜】

(「耒」はすきの柄え、「耜」はその刃がね)(→)鋤すきに同じ。

らい‐し【来旨】

他人から言ってよこした趣旨。来意。

らい‐し【雷子】

(歌舞伎俳優嵐三五郎の俳名、雷子から出たものか)男の髪の結い方の一つ。東海道中膝栗毛7「―に結うてもらうたが」

らい‐し【雷師】

(→)雷神らいじんに同じ。

らい‐し【賚賜】

(「賚」も賜の意)たまわること。また、そのもの。

らい‐し【櫑子・罍子】

①酒器の一種。高坏たかつきに似て縁が高く、外は黒漆で螺鈿らでんを施し、内は朱塗で蓋のあるもの。

②食物を盛る器。中をいくつかに仕切った折箱の類。わりご。源氏物語横笛「御前ちかき―どもを」

らい‐じ【来示】

(ライシとも)書状で書きよこしたことがらを尊敬していう語。来諭。来命。「御―の件」

らいし‐がき【礼紙書】

礼紙に記された追而書おってがき。礼紙には本文を書かないのが儀礼であるが、時には「追申」などとことわり書きして、本文に続けて用件を書き記す。

⇒らい‐し【礼紙】

らい‐じつ【来日】

①今より後に来る日。将来の日。後日。

②(→)「あす」に同じ。

らい‐しゃ【来社】

会社などへ人が訪ねて来ること。

らい‐しゃ【来車】

乗物に乗って来ること。転じて、他人の来訪を尊敬していう語。来駕らいが。

らい‐しゃ【来者】

①来た人。来訪の人。

②自分より後に生まれて来る人。後進の徒。

③将来のこと。未来。「―知るべからず」↔往者

らい‐しゃ【癩者】

癩(ハンセン病)にかかっている人。〈日葡辞書〉

ライシャワー【Edwin O. Reischauer】

アメリカの歴史学者。東京生れ。ハーヴァード大教授。1961〜66年、駐日大使。日本史・中国史の著書が多い。(1910〜1990)

ライシャワー(1)

撮影:石井幸之助

ライシャワー(2)

撮影:田沼武能

ライシャワー(2)

撮影:田沼武能

らい‐しゅう【来週】‥シウ

今週の次の週。次週。

らい‐しゅう【来集】‥シフ

集まって来ること。

らい‐しゅう【来襲】‥シフ

おそってくること。攻めこんで来ること。「台風が―する」「敵機―」

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ

想像上の怪物。晴天の日には柔懦じゅうだであるが、風雨にあうと勢い猛烈となり、雲に乗って飛行し、落雷と共に地上に落ち、樹木を裂き人畜を害する。形は小犬に似て灰色、頭長く喙くちばし黒く、尾は狐に、爪は鷲に似るという。木貂きてん。

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ

(Leizhou Bandao)中国、広東省南西端の半島。南に瓊州けいしゅう海峡を隔てて海南島があり、その西に北部湾(トンキン湾)を擁する。

らい‐しゅん【来春】

来年の春。また、来年の正月。来陽。明春。らいはる。

らい‐しゅんすい【頼春水】

江戸後期の儒学者。広島藩儒。名は惟寛ただひろ。通称、弥太郎。山陽の父。妻は静子(号、梅颸ばいし)。安芸竹原生れ。大坂に出て片山北海に学び、詩をよくし、朱子学を奉じる。著「春水遺稿」など。(1746〜1816)

⇒らい【頼】

らい‐しょ【来書】

他から来た手紙。来状。来信。来簡。来札。

らい‐じょ【来序・雷序】

①能の囃子事はやしごとの一つ。神・鬼などの化身の退場とアイ(間狂言)の登場に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、「吉野山」の狐忠信の出など狐の化身の出入の際に用いる。

らい‐じょう【来状】‥ジヤウ

他から来た手紙。来書。来信。来簡。来札。

らい‐じょう【来場】‥ヂヤウ

その場所に来ること。「ご―の皆様」

ライ‐しょうこうぐん【ライ症候群】‥シヤウ‥

脂肪肝を伴う急性脳症。感冒様症状に始まり嘔吐・痙攣けいれん・意識障害を来し、多くは短時日で死亡。幼児・学童に多く、半数は2歳以下。原因不明。オーストラリアの病理学者ライ(R. D. K. Reye1912〜1977)らが1963年に報告。

らい‐しん【来信】

他から来た手紙。来状。来書。来簡。来札。

らい‐しん【来診】

①医師が患者の家へ来て診察すること。診察しに来ること。

②医師・病院の側から見て、患者が診療施設に来て診察を受けること。

らい‐じん【雷神】

雷電を起こす神。鬼のような姿をして虎の皮の褌ふんどしをまとい、太鼓を輪形に連ねて負い、手に桴ばちを持つ。中国で天帝の属神とされ、日本では北野天神の眷属けんぞく神ともされる。光の神。雷公。雷師。かみなり。〈[季]夏〉。北野天神縁起「もろもろの―鬼類はみなわが従類となつて」

らいしん‐し【頼信紙】

電報を依頼する時、電文を書く所定の用紙。電報発信紙の旧称。電報頼信紙。

ライス【rice】

①米。

②米をたいたもの。御飯。食堂・レストランなどでいう。

⇒ライス‐カレー

⇒ライス‐シャワー【rice shower】

⇒ライス‐センター

⇒ライス‐ペーパー【rice paper】

⇒ライス‐ミル【rice mill】

ライス【Elmer Rice】

アメリカの劇作家。表現主義的な手法を駆使。作「計算器」「街の風景」など。(1892〜1967)

らい・す【礼す】

〔他サ変〕

礼拝する。敬礼する。今昔物語集1「婆羅門を―・して後に」

ライス‐カレー

(和製語)(→)カレーライスに同じ。田山花袋、東京の三十年「今―をつくるから一所に食つて行き給へ」

⇒ライス【rice】

らい‐すき【耒】

(→)耒偏すきへんに同じ。

ライス‐シャワー【rice shower】

教会での結婚式の後、退出する新郎新婦に参列者が振りかける祝福の米粒。

⇒ライス【rice】

ライス‐センター

(和製語rice center)数台の乾燥機等から成る穀物乾燥調製施設。農協の所有・運営するものが多い。

⇒ライス【rice】

ライス‐ペーパー【rice paper】

①中国南部・台湾産の大低木、紙八手かみやつでの円柱状の髄を、周囲から薄く剥いで紙状にしたもの。

②紙巻タバコに使う紙。亜麻・麻・木綿の繊維を主原料とした白色の薄紙。填料・助燃剤を加えて燃焼性を高めたもの。シガレット‐ペーパー。

③米を原料とする薄いシート状の食材。生春巻などに用いる。

⇒ライス【rice】

ライス‐ミル【rice mill】

精米工場。

⇒ライス【rice】

らい‐せ【来世】

〔仏〕(未来世の略)三世の一つ。死後の世界。未来の世。後世ごせ。後生ごしょう。らいせい。

⇒らいせ‐がね【来世金】

らい‐せい【雷声】

かみなりの音。雷鳴。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライセイミミニカマビスシイ」

らいせ‐がね【来世金】

来世の冥福を祈るために仏に捧げる金銭。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あつたら金をあの世へやる。是がほんの―ぢや」

⇒らい‐せ【来世】

らい‐せき【磊石】

ごろごろした石。

らい‐せつ【纇節】

生糸に生じるこぶ状などの節ふし。繭の質の不良、繰糸の拙劣などにより生ずる。

ライセンス【licence; license】

許可・免許。また、その証明書。特に、輸出入その他の対外取引許可や自動車運転免許。

⇒ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

(license production)他の企業が開発した製品設計や製造技術を、許可料を支払って使用し、製品を生産する方式。

⇒ライセンス【licence; license】

らい‐そう【癩瘡】‥サウ

癩(ハンセン病)のできもの。日葡辞書「ライサウヲワヅラウ」

らい‐ぞく【来属】

来て服従すること。来服。来付。

ライソゾーム【lysosome】

〔生〕

⇒リソソーム

らい‐そん【来孫】

玄孫の子。自分から5代目の孫。耳孫。

らい‐そん【雷樽】

古代中国の酒器。雷文らいもんを彫刻した酒樽。

らい‐だ【懶惰】

⇒らんだ

ライター【lighter】

主として喫煙用の点火器。発火装置によって揮発油・ブタンガスなどに点火。「ガス‐―」

ライター【writer】

著者。著述家。作家。執筆者。記者。「シナリオ‐―」

ライダー【rider】

(オートバイなどの)乗り手。

らい‐たく【来宅】

客が自分の家に訪ねて来ること。

らい‐だん【来談】

来て話すこと。来話。

⇒らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】

らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。治療を受ける者の自己回復力を前提にして、指示・教示をほとんど行わず、話させることを中心とする。アメリカの心理学者ロジャーズが提唱。非指示的カウンセリング。

⇒らい‐だん【来談】

らい‐ち【畾地】

(「畾」は田間の地)余ってあいている土地。空地あきち。狂言、富士松「島先にあの松を植ゆるほどの―がある」

ライチー【litchi】

〔植〕(→)茘枝れいし1に同じ。

らい‐ちゃく【来着】

こちらに到着すること。

らい‐ちょう【来朝】‥テウ

①外国の使者などが朝廷に来ること。入朝。

②外国人が日本に来ること。来日。

らい‐ちょう【来牒】‥テフ

送って来た書状。平家物語4「―一紙に載せられたり」

らい‐ちょう【来聴】‥チヤウ

聞きに来ること。「―歓迎」

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ

キジ目ライチョウ科の鳥。翼長約20センチメートル。夏羽の背面と咽のど・胸は黒く、茶色の斑が多い。風切羽・腹面は白く尾羽は大体黒色、眼の上部に朱色の肉冠がある。冬羽は純白で、尾羽の外側と雄の眼先は黒い。脚は趾まで羽毛を被る。日本アルプス地方の高山帯にすむ。氷河時代の生き残り動物の一つ。特別天然記念物。なおライチョウ科は、北半球北部に16種が分布。日本にはライチョウとエゾライチョウの2種が生息。雷鶏。ライノトリ。〈[季]夏〉

らいちょう(雄,冬羽)

らい‐しゅう【来週】‥シウ

今週の次の週。次週。

らい‐しゅう【来集】‥シフ

集まって来ること。

らい‐しゅう【来襲】‥シフ

おそってくること。攻めこんで来ること。「台風が―する」「敵機―」

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ

想像上の怪物。晴天の日には柔懦じゅうだであるが、風雨にあうと勢い猛烈となり、雲に乗って飛行し、落雷と共に地上に落ち、樹木を裂き人畜を害する。形は小犬に似て灰色、頭長く喙くちばし黒く、尾は狐に、爪は鷲に似るという。木貂きてん。

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ

(Leizhou Bandao)中国、広東省南西端の半島。南に瓊州けいしゅう海峡を隔てて海南島があり、その西に北部湾(トンキン湾)を擁する。

らい‐しゅん【来春】

来年の春。また、来年の正月。来陽。明春。らいはる。

らい‐しゅんすい【頼春水】

江戸後期の儒学者。広島藩儒。名は惟寛ただひろ。通称、弥太郎。山陽の父。妻は静子(号、梅颸ばいし)。安芸竹原生れ。大坂に出て片山北海に学び、詩をよくし、朱子学を奉じる。著「春水遺稿」など。(1746〜1816)

⇒らい【頼】

らい‐しょ【来書】

他から来た手紙。来状。来信。来簡。来札。

らい‐じょ【来序・雷序】

①能の囃子事はやしごとの一つ。神・鬼などの化身の退場とアイ(間狂言)の登場に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、「吉野山」の狐忠信の出など狐の化身の出入の際に用いる。

らい‐じょう【来状】‥ジヤウ

他から来た手紙。来書。来信。来簡。来札。

らい‐じょう【来場】‥ヂヤウ

その場所に来ること。「ご―の皆様」

ライ‐しょうこうぐん【ライ症候群】‥シヤウ‥

脂肪肝を伴う急性脳症。感冒様症状に始まり嘔吐・痙攣けいれん・意識障害を来し、多くは短時日で死亡。幼児・学童に多く、半数は2歳以下。原因不明。オーストラリアの病理学者ライ(R. D. K. Reye1912〜1977)らが1963年に報告。

らい‐しん【来信】

他から来た手紙。来状。来書。来簡。来札。

らい‐しん【来診】

①医師が患者の家へ来て診察すること。診察しに来ること。

②医師・病院の側から見て、患者が診療施設に来て診察を受けること。

らい‐じん【雷神】

雷電を起こす神。鬼のような姿をして虎の皮の褌ふんどしをまとい、太鼓を輪形に連ねて負い、手に桴ばちを持つ。中国で天帝の属神とされ、日本では北野天神の眷属けんぞく神ともされる。光の神。雷公。雷師。かみなり。〈[季]夏〉。北野天神縁起「もろもろの―鬼類はみなわが従類となつて」

らいしん‐し【頼信紙】

電報を依頼する時、電文を書く所定の用紙。電報発信紙の旧称。電報頼信紙。

ライス【rice】

①米。

②米をたいたもの。御飯。食堂・レストランなどでいう。

⇒ライス‐カレー

⇒ライス‐シャワー【rice shower】

⇒ライス‐センター

⇒ライス‐ペーパー【rice paper】

⇒ライス‐ミル【rice mill】

ライス【Elmer Rice】

アメリカの劇作家。表現主義的な手法を駆使。作「計算器」「街の風景」など。(1892〜1967)

らい・す【礼す】

〔他サ変〕

礼拝する。敬礼する。今昔物語集1「婆羅門を―・して後に」

ライス‐カレー

(和製語)(→)カレーライスに同じ。田山花袋、東京の三十年「今―をつくるから一所に食つて行き給へ」

⇒ライス【rice】

らい‐すき【耒】

(→)耒偏すきへんに同じ。

ライス‐シャワー【rice shower】

教会での結婚式の後、退出する新郎新婦に参列者が振りかける祝福の米粒。

⇒ライス【rice】

ライス‐センター

(和製語rice center)数台の乾燥機等から成る穀物乾燥調製施設。農協の所有・運営するものが多い。

⇒ライス【rice】

ライス‐ペーパー【rice paper】

①中国南部・台湾産の大低木、紙八手かみやつでの円柱状の髄を、周囲から薄く剥いで紙状にしたもの。

②紙巻タバコに使う紙。亜麻・麻・木綿の繊維を主原料とした白色の薄紙。填料・助燃剤を加えて燃焼性を高めたもの。シガレット‐ペーパー。

③米を原料とする薄いシート状の食材。生春巻などに用いる。

⇒ライス【rice】

ライス‐ミル【rice mill】

精米工場。

⇒ライス【rice】

らい‐せ【来世】

〔仏〕(未来世の略)三世の一つ。死後の世界。未来の世。後世ごせ。後生ごしょう。らいせい。

⇒らいせ‐がね【来世金】

らい‐せい【雷声】

かみなりの音。雷鳴。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライセイミミニカマビスシイ」

らいせ‐がね【来世金】

来世の冥福を祈るために仏に捧げる金銭。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あつたら金をあの世へやる。是がほんの―ぢや」

⇒らい‐せ【来世】

らい‐せき【磊石】

ごろごろした石。

らい‐せつ【纇節】

生糸に生じるこぶ状などの節ふし。繭の質の不良、繰糸の拙劣などにより生ずる。

ライセンス【licence; license】

許可・免許。また、その証明書。特に、輸出入その他の対外取引許可や自動車運転免許。

⇒ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

ライセンス‐せいさん【ライセンス生産】

(license production)他の企業が開発した製品設計や製造技術を、許可料を支払って使用し、製品を生産する方式。

⇒ライセンス【licence; license】

らい‐そう【癩瘡】‥サウ

癩(ハンセン病)のできもの。日葡辞書「ライサウヲワヅラウ」

らい‐ぞく【来属】

来て服従すること。来服。来付。

ライソゾーム【lysosome】

〔生〕

⇒リソソーム

らい‐そん【来孫】

玄孫の子。自分から5代目の孫。耳孫。

らい‐そん【雷樽】

古代中国の酒器。雷文らいもんを彫刻した酒樽。

らい‐だ【懶惰】

⇒らんだ

ライター【lighter】

主として喫煙用の点火器。発火装置によって揮発油・ブタンガスなどに点火。「ガス‐―」

ライター【writer】

著者。著述家。作家。執筆者。記者。「シナリオ‐―」

ライダー【rider】

(オートバイなどの)乗り手。

らい‐たく【来宅】

客が自分の家に訪ねて来ること。

らい‐だん【来談】

来て話すこと。来話。

⇒らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】

らいだんしゃ‐ちゅうしん‐りょうほう【来談者中心療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。治療を受ける者の自己回復力を前提にして、指示・教示をほとんど行わず、話させることを中心とする。アメリカの心理学者ロジャーズが提唱。非指示的カウンセリング。

⇒らい‐だん【来談】

らい‐ち【畾地】

(「畾」は田間の地)余ってあいている土地。空地あきち。狂言、富士松「島先にあの松を植ゆるほどの―がある」

ライチー【litchi】

〔植〕(→)茘枝れいし1に同じ。

らい‐ちゃく【来着】

こちらに到着すること。

らい‐ちょう【来朝】‥テウ

①外国の使者などが朝廷に来ること。入朝。

②外国人が日本に来ること。来日。

らい‐ちょう【来牒】‥テフ

送って来た書状。平家物語4「―一紙に載せられたり」

らい‐ちょう【来聴】‥チヤウ

聞きに来ること。「―歓迎」

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ

キジ目ライチョウ科の鳥。翼長約20センチメートル。夏羽の背面と咽のど・胸は黒く、茶色の斑が多い。風切羽・腹面は白く尾羽は大体黒色、眼の上部に朱色の肉冠がある。冬羽は純白で、尾羽の外側と雄の眼先は黒い。脚は趾まで羽毛を被る。日本アルプス地方の高山帯にすむ。氷河時代の生き残り動物の一つ。特別天然記念物。なおライチョウ科は、北半球北部に16種が分布。日本にはライチョウとエゾライチョウの2種が生息。雷鶏。ライノトリ。〈[季]夏〉

らいちょう(雄,冬羽)

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライ‐ツー【lie to】

風波が激しくて船が航行できない時に、船首を風上に向けて転覆を防ぐこと。

らい‐てい【雷霆】

(「霆」は雷のはげしいもの)かみなり。いかずち。〈[季]夏〉

ライティング【lighting】

写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。

ライティング‐デスク【writing desk】

書き物用の机。

らい‐てん【来店】

人が店に来ること。「ご―をお待ちしております」

らい‐でん【来電】

電報が到着すること。また、その電報。

らい‐でん【雷電】

かみなりといなずま。日葡辞書「ライデンガスル」

⇒らいでん‐さま【雷電様】

ライデン【Leiden】

オランダ西部の都市。古ライン川に沿い、運河が縦横に通ずる。ルネサンス時代の建築物を多く残す。大学・博物館は著名。オランダ独立戦争の時、スペインに頑強に抵抗した地。人口11万8千(2003)。オランダ語名レイデン。

ライデン

撮影:小松義夫

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライ‐ツー【lie to】

風波が激しくて船が航行できない時に、船首を風上に向けて転覆を防ぐこと。

らい‐てい【雷霆】

(「霆」は雷のはげしいもの)かみなり。いかずち。〈[季]夏〉

ライティング【lighting】

写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。

ライティング‐デスク【writing desk】

書き物用の机。

らい‐てん【来店】

人が店に来ること。「ご―をお待ちしております」

らい‐でん【来電】

電報が到着すること。また、その電報。

らい‐でん【雷電】

かみなりといなずま。日葡辞書「ライデンガスル」

⇒らいでん‐さま【雷電様】

ライデン【Leiden】

オランダ西部の都市。古ライン川に沿い、運河が縦横に通ずる。ルネサンス時代の建築物を多く残す。大学・博物館は著名。オランダ独立戦争の時、スペインに頑強に抵抗した地。人口11万8千(2003)。オランダ語名レイデン。

ライデン

撮影:小松義夫

⇒ライデン‐だいがく【ライデン大学】

⇒ライデン‐びん【ライデン瓶】

らいでん‐さま【雷電様】

北関東・信越地方で、落雷を避ける呪まじないなどとして祭られる神。

⇒らい‐でん【雷電】

ライデン‐だいがく【ライデン大学】

1575年創設のオランダ最古の大学。オラニエ公ウィレムが、スペインの侵略から街を守ったライデン市民への褒美として設立。グロティウスら著名な学者を擁した。アジア研究でも知られる。

⇒ライデン【Leiden】

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥

江戸後期の力士。信濃の人。本名、関太郎吉。江戸の力士浦風林右衛門に入門し、2代目谷風の内弟子となる。不世出の強力で、幕内通算254勝10敗の成績をおさめ、大関を16年間つとめた。(1767〜1825)

ライデン‐びん【ライデン瓶】

(Leiden jar)(ライデン大学の物理学者ミュッセンブルーク(P. van Musschenbroek1692〜1761)が、1746年に放電実験に用いた)コンデンサー1の一種。内外壁に導体として錫箔を貼付したガラス瓶。

⇒ライデン【Leiden】

ライト【light】

①光。照明。照灯。明かり。「―で照らす」

②明るいさま。淡いさま。「―‐グリーン」

③軽いさま。手軽なさま。

⇒ライト‐アップ【light up】

⇒ライト‐ウェル【light well】

⇒ライト‐オペラ【light opera】

⇒ライト‐きゅう【ライト級】

⇒ライト‐テーブル【light table】

⇒ライト‐ハウス【lighthouse】

⇒ライト‐バリュー【light value】

⇒ライト‐バン

⇒ライト‐ビール【light beer】

⇒ライト‐ブルー【light blue】

⇒ライト‐ペン【light pen】

⇒ライト‐ミール【light meal】

ライト【right】

①正義。

②権利。

③右。右側。

④(right field; right fielder)野球で、右翼。また、右翼手。

⑤右派。保守派。

↔レフト

ライト【Ada Hannah Wright】

イギリスの社会事業家。25歳で来日、熊本市回春病院に入りハンセン病患者の治療に従事、第二次大戦後再び来日。国立癩療養所恵楓園で患者と起居を共にし、「救癩の母」と慕われた。(1870〜1950)

ライト【Frank Lloyd Wright】

アメリカの近代建築家。有機的建築を提唱した。1905年(明治38)以来数度来日し、帝国ホテル(23年竣工)などを設計。(1867〜1959)

ライト【Richard Wright】

アメリカの黒人小説家。人種差別の撤廃を訴える作品を書き続け、黒人文学の地位を確立。作「アンクル‐トムの子供たち」「アメリカの息子」など。(1908〜1960)

ライト【Wilbur Wright】

アメリカの飛行機製作者。弟のオーヴィル(Orville1871〜1948)と共に複葉機を研究、1903年12月17日人類最初の動力による飛行に成功。(1867〜1912)

ライト‐アップ【light up】

夜間、投光器や電飾などを用いて建造物・記念碑・樹木などを明るく浮かび上がらせること。

⇒ライト【light】

らい‐とう【来島】‥タウ

ほかから島に来ること。

らい‐どう【礼堂】‥ダウ

〔仏〕本堂の前方などにあって礼拝・読経するための建物。また、仏堂内前方の外陣。礼拝堂。

らい‐どう【来同】

来て集まること。

らい‐どう【雷同】

(雷が響くと物が同時にこの響きに応ずる意)自分に定見がなくて、みだりに他の説に同意すること。「付和―」

らい‐どう【雷動】

雷の鳴り渡るようにどよめき騒ぎ立てること。

ライト‐ウェル【light well】

(「光の井戸」の意)建物の外壁面から離れた内部に屋根や床を貫通した空間を設け、上部から光を導き入れるようにしたもの。光井こうせい。光庭。

⇒ライト【light】

ライト‐オペラ【light opera】

通俗的な歌と台詞せりふによる音楽劇。オペレッタと同様のもの。軽歌劇。

⇒ライデン‐だいがく【ライデン大学】

⇒ライデン‐びん【ライデン瓶】

らいでん‐さま【雷電様】

北関東・信越地方で、落雷を避ける呪まじないなどとして祭られる神。

⇒らい‐でん【雷電】

ライデン‐だいがく【ライデン大学】

1575年創設のオランダ最古の大学。オラニエ公ウィレムが、スペインの侵略から街を守ったライデン市民への褒美として設立。グロティウスら著名な学者を擁した。アジア研究でも知られる。

⇒ライデン【Leiden】

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥

江戸後期の力士。信濃の人。本名、関太郎吉。江戸の力士浦風林右衛門に入門し、2代目谷風の内弟子となる。不世出の強力で、幕内通算254勝10敗の成績をおさめ、大関を16年間つとめた。(1767〜1825)

ライデン‐びん【ライデン瓶】

(Leiden jar)(ライデン大学の物理学者ミュッセンブルーク(P. van Musschenbroek1692〜1761)が、1746年に放電実験に用いた)コンデンサー1の一種。内外壁に導体として錫箔を貼付したガラス瓶。

⇒ライデン【Leiden】

ライト【light】

①光。照明。照灯。明かり。「―で照らす」

②明るいさま。淡いさま。「―‐グリーン」

③軽いさま。手軽なさま。

⇒ライト‐アップ【light up】

⇒ライト‐ウェル【light well】

⇒ライト‐オペラ【light opera】

⇒ライト‐きゅう【ライト級】

⇒ライト‐テーブル【light table】

⇒ライト‐ハウス【lighthouse】

⇒ライト‐バリュー【light value】

⇒ライト‐バン

⇒ライト‐ビール【light beer】

⇒ライト‐ブルー【light blue】

⇒ライト‐ペン【light pen】

⇒ライト‐ミール【light meal】

ライト【right】

①正義。

②権利。

③右。右側。

④(right field; right fielder)野球で、右翼。また、右翼手。

⑤右派。保守派。

↔レフト

ライト【Ada Hannah Wright】

イギリスの社会事業家。25歳で来日、熊本市回春病院に入りハンセン病患者の治療に従事、第二次大戦後再び来日。国立癩療養所恵楓園で患者と起居を共にし、「救癩の母」と慕われた。(1870〜1950)

ライト【Frank Lloyd Wright】

アメリカの近代建築家。有機的建築を提唱した。1905年(明治38)以来数度来日し、帝国ホテル(23年竣工)などを設計。(1867〜1959)

ライト【Richard Wright】

アメリカの黒人小説家。人種差別の撤廃を訴える作品を書き続け、黒人文学の地位を確立。作「アンクル‐トムの子供たち」「アメリカの息子」など。(1908〜1960)

ライト【Wilbur Wright】

アメリカの飛行機製作者。弟のオーヴィル(Orville1871〜1948)と共に複葉機を研究、1903年12月17日人類最初の動力による飛行に成功。(1867〜1912)

ライト‐アップ【light up】

夜間、投光器や電飾などを用いて建造物・記念碑・樹木などを明るく浮かび上がらせること。

⇒ライト【light】

らい‐とう【来島】‥タウ

ほかから島に来ること。

らい‐どう【礼堂】‥ダウ

〔仏〕本堂の前方などにあって礼拝・読経するための建物。また、仏堂内前方の外陣。礼拝堂。

らい‐どう【来同】

来て集まること。

らい‐どう【雷同】

(雷が響くと物が同時にこの響きに応ずる意)自分に定見がなくて、みだりに他の説に同意すること。「付和―」

らい‐どう【雷動】

雷の鳴り渡るようにどよめき騒ぎ立てること。

ライト‐ウェル【light well】

(「光の井戸」の意)建物の外壁面から離れた内部に屋根や床を貫通した空間を設け、上部から光を導き入れるようにしたもの。光井こうせい。光庭。

⇒ライト【light】

ライト‐オペラ【light opera】

通俗的な歌と台詞せりふによる音楽劇。オペレッタと同様のもの。軽歌劇。

広辞苑 ページ 20397。