複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひと‐え【一日】‥ヘ🔗⭐🔉

ひと‐え【一日】‥ヘ

ヒトヒの訛。好色五人女2「―二日ふつかを浮世の限り」

⇒ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】

ひと‐え【一重・単】‥ヘ🔗⭐🔉

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ🔗⭐🔉

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ

人ごみの中に入って気分が悪くなること。家長日記「―もしぬべきほど参りこみたり」

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥

単ひとえを二枚重ねる着装法。夏季用。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥🔗⭐🔉

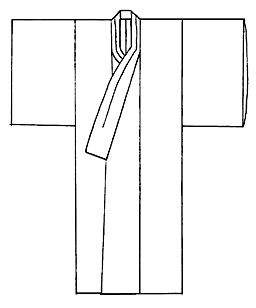

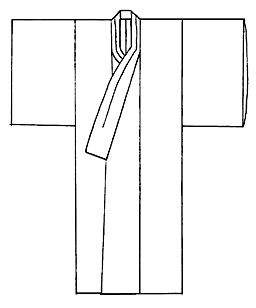

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥

公家男女装束の最も下に着る単仕立ひとえじたての衣。平絹や綾を用い、綾の文様は菱ひし。ひとえ。

単衣

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥

いちずに思い込む心。源氏物語桐壺「幼き程の御―にかかりて」

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ🔗⭐🔉

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ

(一日ひとひ正月の転)(→)「太郎の朔日ついたち」に同じ。

⇒ひと‐え【一日】

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ🔗⭐🔉

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ

副使のない単身の使。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥

〔副〕

(「一重に」の意)ただそのことだけをするさま。ひたすらに。また、そのことだけで、他に理由はないさま。いちずに。もっぱら。源氏物語帚木「―うちとけたる」。「―お詫び申し上げる」「―あなたの努力のたまものだ」

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥

裏地をつけない羽織。夏季、またはその前後に使用。↔袷あわせ羽織。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥

裏地をつけない袴。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥🔗⭐🔉

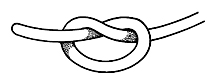

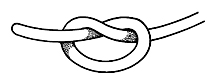

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥

①裏地をつけない、一重の和服。初夏から初秋へかけて着る。ひとえぎぬ。ひとえ。↔袷あわせ。

②室町時代、(→)素襖すおうの異称。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひと‐えり【人選り】🔗⭐🔉

ひと‐えり【人選り】

人をえりすぐること。じんせん。

○人衆ければ天に勝つひとおおければてんにかつ

[史記伍子胥伝「人衆者勝天、天定亦能破人」]本来、人の力は天の定めた自然の道理に従うものであるが、人が多く力が盛んな場合には、一時的ではあるが人の邪悪が天の正道に勝つことがある。→天定まってまた能よく人を破る(「天」成句)

⇒ひと【人】

広辞苑に「ひとえ」で始まるの検索結果 1-19。