複数辞典一括検索+![]()

![]()

○天定まってまた能く人を破るてんさだまってまたよくひとをやぶる🔗⭐🔉

○天定まってまた能く人を破るてんさだまってまたよくひとをやぶる

[史記伍子胥伝「人衆者勝天、天定亦能破人」](人が多く勢力が盛んな時には、一時は邪悪が正義を押さえることもあるが)天運が正常な状態で安定すると、天の正道は人の邪悪に勝ち、正直の人が栄える。→人衆おおければ天に勝つ(「人」成句)

⇒てん【天】

てん‐さつ【点札】

中世、年貢未進などのあるとき、領主が田に刈取禁止等の目的で立てる札。田札。点定てんじょうの札。日葡辞書「テンサッヲヲロス」

てん‐さん【天蚕】

ヤママユの別称。

⇒てんさん‐し【天蚕糸】

てん‐さん【天産】

天然に産すること。また、その産物。

⇒てんさん‐ぶつ【天産物】

てん‐さん【転盞】

朝廷の宴会で、さかずきを垣下えんがの公卿にまわすこと。

てんざん【天山】

(Tianshan)(→)天山山脈に同じ。

⇒てんざん‐さんみゃく【天山山脈】

⇒てんざん‐なんろ【天山南路】

⇒てんざん‐ほくろ【天山北路】

てん‐ざん【点竄】

(「点」は正すべき文字に印を付す意。「竄」は改める意)

①文章の字句をなおすこと。添削。

②(→)点竄術の略。

⇒てんざん‐じゅつ【点竄術】

でん‐さん【電算】

電子計算機の略。「―写植」

⇒でんさん‐き【電算機】

でんさん‐き【電算機】

電子計算機の略。

⇒でん‐さん【電算】

てんざん‐さんみゃく【天山山脈】

中央アジアにあって、西はキルギス、東は中国領にわたる多くの山脈の集まり。延長2450キロメートル。最高はポベーダ峰(7439メートル)。

⇒てんざん【天山】

てんさん‐し【天蚕糸】

①ヤママユの繭からとった糸。緑色を帯び、光沢がある。山繭糸。

②てぐすいと。

⇒てん‐さん【天蚕】

てんざん‐じゅつ【点竄術】

(方程式を解くのに、諸項を生殺加減するからいう)日本に独特な筆算式の高等代数学。関孝和が中国の天元術に改良を加えて創始した。なお、明治初期には西洋渡来の代数も点竄の名で呼んだ。

⇒てん‐ざん【点竄】

てんざん‐なんろ【天山南路】

中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以南の地域。崑崙こんろん・天山二大山脈間の盆地。古く東西交通の要路。東トルキスタン。→タリム。

⇒てんざん【天山】

てんさん‐ぶつ【天産物】

天然に産するもの。鉱産物・林産物・海産物など。

⇒てん‐さん【天産】

てんざん‐ほくろ【天山北路】

中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以北の地域。天山・アルタイ両山脈の間にある盆地。古く東西交通の要路。ジュンガリア。

⇒てんざん【天山】

てん‐し【天子】

①(天帝の子の意)天命を受けて人民を治める者。国の君主。

②天皇。

てん‐し【天使】

①天子の使。勅使。正法眼蔵行持上「―また食を再送して師を尋見するに」

②(ギリシア語のangelosは「派遣された者」の意)神の使者として派遣され、神意を人間に伝え、人間を守護するというもの。セラピム(熾し天使)・ケルビム(智天使)など。エンゼル。エンジェル。〈哲学字彙〉

③比喩的に、やさしく清らかな人。「白衣の―」

⇒てんし‐しゅくし【天使祝詞】

てん‐し【天姿】

天稟てんぴんの容姿。生れつきの姿。

てん‐し【天資】

生れつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐し【天賜】

①天からのたまもの。

②天子からのたまもの。

てん‐し【点紙】

(→)礼紙らいし1に同じ。

てん‐し【展翅】

標本を作るため、昆虫などの羽を水平にひろげること。「―板」

てん‐し【填詞】

中国の韻文の一体で、長短の句によって構成される歌曲。楽曲(調)に合わせて歌われたが、後に曲が失われて調名のみ残り、調に規定された長短の歌詞を填うめることからきた呼び名。中唐に興り、五代・宋に栄えた。唐の李白の「憶秦娥」「菩薩蛮」などは調名(詞牌)で、宋に入り91字以上の長調を生じた。詞。詩余。長短句。

てんじ【天治】‥ヂ

(テンチとも)[易緯]平安後期、崇徳天皇朝の年号。保安5年4月3日(1124年5月18日)改元、天治3年1月22日(1126年2月15日)大治に改元。

てん‐じ【天柱】‥ヂ

(→)転手てんじゅに同じ。浄瑠璃、傾城反魂香「三味線の―に顔をすぢかひ身」

てん‐じ【天時】

①寒暑・昼夜など、自然にめぐって来て人事に関係ある時。

②中国で、陰陽五行説によって考えられためぐり合せ。自然にめぐってくる時機。

てん‐じ【天璽】

天皇のしるしとして、歴代に伝える重宝。あまつしるし。

てん‐じ【典侍】

①⇒ないしのすけ。

②明治以後、宮中の女官の最高級のもの。

てん‐じ【点示】

一つ一つさし示すこと。指摘。

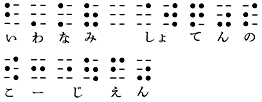

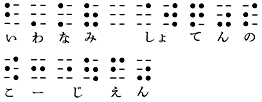

てん‐じ【点字】

紙面に突起した点を一定の方式に組み合わせた視覚障害者用の文字。現在世界各国に使用される3点2行の字は、1829年フランスのブライユの考案。指先で触れて読みとる。日本では、1890年(明治23)石川倉次(1858〜1945)が翻案したものが行われる。

点字

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

てん‐じ【展示】

品物・作品をならべて一般の人々に見せること。「見本を―する」「―会」

てん‐じ【篆字】

篆書の文字。

でん‐し【伝使】

古代、伝符てんぷを下付され、伝馬に乗って公用の旅行をした官人。新任の国司など。

でん‐し【伝屍・伝尸】

肺結核の古称。伝屍病。

でん‐し【殿司】

⇒とのもづかさ

でん‐し【殿試】

中国の科挙の最終試験。郷試を経て会試(宋では省試)に及第した者を殿中に召し、天子が臨席して試験したこと。その及第者を進士と呼び、首席を状元、次席を榜眼、三席を探花と称した。宋の太祖に始まる。廷試。親試。御試。

でん‐し【電子】

(electron)素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は9.1094×10−31キログラム。電荷は−1.602×10−19クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは1/2。記号eまたはe− エレクトロン。→レプトン。

⇒でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

⇒でんし‐オルガン【電子オルガン】

⇒でんし‐おん【電子音】

⇒でんし‐おんがく【電子音楽】

⇒でんし‐か【電子化】

⇒でんし‐かいぎしつ【電子会議室】

⇒でんし‐がっき【電子楽器】

⇒でんし‐かん【電子管】

⇒でんし‐くみはん【電子組版】

⇒でんし‐けいさんき【電子計算機】

⇒でんし‐けいじばん【電子掲示板】

⇒でんし‐けっさい【電子決済】

⇒でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】

⇒でんし‐こうがく【電子工学】

⇒でんし‐こうがく【電子光学】

⇒でんし‐こうかん【電子交換】

⇒でんし‐こうこく【電子公告】

⇒でんし‐じしょ【電子辞書】

⇒でんし‐しゃしん【電子写真】

⇒でんし‐じゅう【電子銃】

⇒でんし‐しゅっぱん【電子出版】

⇒でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】

⇒でんし‐しょせき【電子書籍】

⇒でんし‐しょめい【電子署名】

⇒でんし‐しんわりょく【電子親和力】

⇒でんし‐すかし【電子透かし】

⇒でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

⇒でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

⇒でんし‐せいふ【電子政府】

⇒でんし‐せん【電子線】

⇒でんし‐そうち【電子装置】

⇒でんし‐タグ【電子タグ】

⇒でんし‐つい【電子対】

⇒でんし‐てちょう【電子手帳】

⇒でんし‐デバイス【電子デバイス】

⇒でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

⇒でんし‐とうひょう【電子投票】

⇒でんし‐どけい【電子時計】

⇒でんし‐にゅうさつ【電子入札】

⇒でんし‐にんしょう【電子認証】

⇒でんし‐は【電子波】

⇒でんし‐ビーム【電子ビーム】

⇒でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

⇒でんし‐ブック【電子ブック】

⇒でんし‐へんしゅう【電子編集】

⇒でんし‐ボルト【電子ボルト】

⇒でんし‐マネー【電子マネー】

⇒でんし‐メール【電子メール】

⇒でんし‐ゆうびん【電子郵便】

⇒でんし‐レンジ【電子レンジ】

⇒でんし‐レンズ【電子レンズ】

⇒でんし‐ろん【電子論】

でん‐じ【田地】‥ヂ

⇒でんち

でん‐じ【伝持】‥ヂ

〔仏〕仏法・戒法を受け伝えて護持すること。

⇒でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】

でん‐じ【電磁】

(electromagnetic)電気と磁気とが相互に伴って作用する意。

⇒でんじ‐かんのう【電磁感応】

⇒でんじき‐がく【電磁気学】

⇒でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

⇒でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

⇒でんじ‐たんい【電磁単位】

⇒でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】

⇒でんじ‐は【電磁波】

⇒でんじ‐ば【電磁場】

⇒でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】

⇒でんじ‐りょく【電磁力】

でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

(→)コンピューター‐ウイルスに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐オルガン【電子オルガン】

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するオルガン。ハモンド‐オルガン・エレクトーンなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おん【電子音】

電気回路によって作り出される音。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おんがく【電子音楽】

シンセサイザーなど電子音響機器を用いて作曲・演奏される音楽。また、シュトックハウゼンらの電気回路による発振音を素材として作った音楽。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐か【電子化】‥クワ

①業務や手続きなどの事務処理にコンピューターを導入すること。

②文書や画像などの情報をデジタル‐データに変換すること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かいぎしつ【電子会議室】‥クワイ‥

インターネットで、会員が情報や意見の交換、議論を行うために設けられたサイト。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐がっき【電子楽器】‥ガク‥

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するもの。電子オルガン・シンセサイザーなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かん【電子管】‥クワン

ガラス・金属・セラミックスなどの容器中の空間に電子流をつくって利用する装置。真空管・放電管など。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐かんのう【電磁感応】‥オウ

(→)電磁誘導に同じ。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しき【点式】

俳諧の判者が、句の優劣を表示するために評点をつける方式。引墨・点印を基本にする。

てんしき【転失気】

落語。医者の言った「転失気」という語が「屁へ」のことと知らなかった和尚が、その意を尋ねに行かせた小僧から「盃」のことだと嘘を教えられ失敗する。

でんじき‐がく【電磁気学】

電磁場を支配する物理法則を中心とした理論体系と、その応用に関する物理学の諸分野。

⇒でん‐じ【電磁】

てんじく【天竺】‥ヂク

①[後漢書西域伝、天竺]日本および中国で、インドの古称。

②ヨーロッパ人が渡来して以後、ある語にそえて、外国・遠隔地・舶来の意に用いた語。「―牡丹」「―の横町」

③天竺木綿の略。

④「唐から過ぎる」をもじって、「辛からすぎる」の意に用いる。「―味噌」「―醤びしお」

⇒てんじく‐あおい【天竺葵】

⇒てんじく‐がく【天竺楽】

⇒てんじく‐だい【天竺鯛】

⇒てんじく‐ねずみ【天竺鼠】

⇒てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】

⇒てんじく‐まめ【天竺豆】

⇒てんじく‐もめん【天竺木綿】

⇒てんじく‐よう【天竺様】

⇒てんじく‐ろうにん【天竺浪人】

てんじく‐あおい【天竺葵】‥ヂクアフヒ

ゼラニウムのこと。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐がく【天竺楽】‥ヂク‥

唐の十部伎の一つ。インド起源のもの。天平時代に日本に伝来した林邑りんゆう楽はその系統とされる。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐だい【天竺鯛】‥ヂクダヒ

テンジクダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。口と眼が大きい。淡灰色で約10本の淡褐色の横帯がある。雄が卵塊を口中に含んで保護する習性がある。南日本沿岸の砂泥底にすむ。広義にはテンジクダイ科魚類の総称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐とくべえ【天竺徳兵衛】‥ヂク‥ヱ

江戸初期の商人。播磨はりまの人。15歳の時から2度インド方面に渡航、仏跡を探り、貿易をしたという。その数奇な生涯は歌舞伎・浄瑠璃に劇化され、天竺徳兵衛物として世にもてはやされた。著「天竺渡海物語」。(1612?〜 )

てんじく‐ねずみ【天竺鼠】‥ヂク‥

テンジクネズミ科、またテンジクネズミ属の哺乳類の総称。7種が南米に分布。一般にはその一種モルモットを指す。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】‥ヂク‥

ダリアの異称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐まめ【天竺豆】‥ヂク‥

ソラマメの異称。

⇒てんじく【天竺】

でんし‐くみはん【電子組版】

(→)コンピューター組版に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てんじく‐もめん【天竺木綿】‥ヂク‥

(もとインド地方から輸入したのでいう)金巾カナキンよりやや厚手の白生地木綿織物。敷布・足袋たび地・裏地などとする。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐よう【天竺様】‥ヂクヤウ

〔建〕(→)大仏様だいぶつように同じ。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ろうにん【天竺浪人】‥ヂクラウ‥

住所不定の浪人者。「逐電ちくてん浪人」をひっくり返した語という。傾城禁短気「此の身―の身となるとも」

⇒てんじく【天竺】

でんし‐けいさんき【電子計算機】

トランジスター・集積回路などを用いた高速自動計算機。演算装置のほかに制御装置・記憶装置を備え、あらかじめ作成したプログラムに従って計算や論理的処理を速やかに行う。グラフィックスや各種情報処理など多方面に利用。コンピューター。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けいじばん【電子掲示板】

インターネットで、加入している人が自由に読み書きできるコンピューター‐システム上の掲示板。BBS

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けっさい【電子決済】

電子的にデータを交換することにより売買取引を終了させること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】‥キヤウ

光線の代りに電子線を用い、光学レンズの代りに電極・コイルなどを用いた一種の顕微鏡。電子波の波長は光線の波長よりはるかに短いので、分解能が非常によい。→電子レンズ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子工学】

電子管や半導体・磁性体などを用いた、通信・計測・情報処理などに関する技術・学問の総称。エレクトロニクス。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子光学】‥クワウ‥

電場や磁場中での荷電粒子の軌道を幾何光学的に取り扱う学問。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうかん【電子交換】‥カウクワン

電話交換の制御を、専用のコンピューターで行う交換方式。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうこく【電子公告】

会社が電磁的方法により行う公告。会社のホームページ等で公告すればよいが、決算公告の場合を除き、適法に行われたか電子公告調査を受けなければならない。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐じしょ【電子辞書】

CD-ROMに収めたりネットワークで流したりして、コンピューターで利用する形態の辞書。また、辞書などのデータを内蔵した、小型の専用コンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でん‐じしゃく【電磁石】

軟鉄心の周囲に絶縁銅線をまきつけたもの。電流を流している間だけ軟鉄が磁化し、磁石となる。発電機・電動機などに用いられる。

でんし‐しゃしん【電子写真】

光電導性材料の表面を均一に帯電させ、露光して生じた静電潜像を着色微粒子などで物理的に現像し、支持体上に可視像を作る写真。事務用複写機に広く応用される。静電写真。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

電磁波の影響を避けるため、電気回路などを金属でおおって遮蔽すること。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐じゅう【電子銃】

電子線を発生させるための電極系。ブラウン管・X線管などに装着。

⇒でん‐し【電子】

てんし‐しゅくし【天使祝詞】

(→)アヴェ‐マリアに同じ。

⇒てん‐し【天使】

でんし‐しゅっぱん【電子出版】

(electronic publishing)編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル‐データ出版のこと。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】‥シヤウ‥

(electronic commerce)電子的なネットワークを通じて商品の販売や決済などの商取引を行うこと。EC

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょせき【電子書籍】

CD‐ROMやインターネットなどで提供される、電子化された書籍。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょめい【電子署名】

ネットワーク上のデータ交換で、作成者が本人であり改変が行われていないことを証明するために付ける暗号化されたデータ。電子署名法(2001年施行)がその要件と効果を規定する。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しんわりょく【電子親和力】

原子や分子が1個の電子と結合して陰イオンになるとき放出されるエネルギー。その値は陰イオンになる傾向の大小を表す。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

磁界による吸引・反発を利用したスイッチ。磁界を作る電流を制御することでオン・オフができる。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐すかし【電子透かし】

画像・動画・音声などのデータに、通常ではわからないように特定の情報を埋め込む技術。著作権情報を埋め込むために利用することが多い。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

2インチの専用フロッピー‐ディスクに50枚の静止画をアナログ記録できる電子カメラ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

(electron spin resonance)磁気共鳴の一種。電子のスピン磁気モーメントが、磁場中で外から加えられた特定の周波数の電磁波(マイクロ波)に対して共鳴する現象。固体物性・有機化学・生物物理学などで有力な測定方法。電子常磁性共鳴。ESR

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せいふ【電子政府】

情報技術を有効に利用して、行政機関が効率的に利便性の高いサービスを提供すること。また、そうした行政機関。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せん【電子線】

多数の電子の流れ。物質に当たると、二次電子やX線を放出したり、回折作用・蛍光作用・電離作用・写真作用などを示したりする。電子ビーム。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐そう【田字草】‥サウ

デンジソウ科の多年生水生シダ。根茎は細く、泥中を走り、これから葉を水面の上に出す。葉は4小葉で、田の字に見える。秋、葉柄の基部に嚢果をつけ内に大小胞子嚢を生ずる。タノジモ。カタバミモ。

でんじそう

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

てん‐じ【展示】

品物・作品をならべて一般の人々に見せること。「見本を―する」「―会」

てん‐じ【篆字】

篆書の文字。

でん‐し【伝使】

古代、伝符てんぷを下付され、伝馬に乗って公用の旅行をした官人。新任の国司など。

でん‐し【伝屍・伝尸】

肺結核の古称。伝屍病。

でん‐し【殿司】

⇒とのもづかさ

でん‐し【殿試】

中国の科挙の最終試験。郷試を経て会試(宋では省試)に及第した者を殿中に召し、天子が臨席して試験したこと。その及第者を進士と呼び、首席を状元、次席を榜眼、三席を探花と称した。宋の太祖に始まる。廷試。親試。御試。

でん‐し【電子】

(electron)素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は9.1094×10−31キログラム。電荷は−1.602×10−19クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは1/2。記号eまたはe− エレクトロン。→レプトン。

⇒でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

⇒でんし‐オルガン【電子オルガン】

⇒でんし‐おん【電子音】

⇒でんし‐おんがく【電子音楽】

⇒でんし‐か【電子化】

⇒でんし‐かいぎしつ【電子会議室】

⇒でんし‐がっき【電子楽器】

⇒でんし‐かん【電子管】

⇒でんし‐くみはん【電子組版】

⇒でんし‐けいさんき【電子計算機】

⇒でんし‐けいじばん【電子掲示板】

⇒でんし‐けっさい【電子決済】

⇒でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】

⇒でんし‐こうがく【電子工学】

⇒でんし‐こうがく【電子光学】

⇒でんし‐こうかん【電子交換】

⇒でんし‐こうこく【電子公告】

⇒でんし‐じしょ【電子辞書】

⇒でんし‐しゃしん【電子写真】

⇒でんし‐じゅう【電子銃】

⇒でんし‐しゅっぱん【電子出版】

⇒でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】

⇒でんし‐しょせき【電子書籍】

⇒でんし‐しょめい【電子署名】

⇒でんし‐しんわりょく【電子親和力】

⇒でんし‐すかし【電子透かし】

⇒でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

⇒でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

⇒でんし‐せいふ【電子政府】

⇒でんし‐せん【電子線】

⇒でんし‐そうち【電子装置】

⇒でんし‐タグ【電子タグ】

⇒でんし‐つい【電子対】

⇒でんし‐てちょう【電子手帳】

⇒でんし‐デバイス【電子デバイス】

⇒でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

⇒でんし‐とうひょう【電子投票】

⇒でんし‐どけい【電子時計】

⇒でんし‐にゅうさつ【電子入札】

⇒でんし‐にんしょう【電子認証】

⇒でんし‐は【電子波】

⇒でんし‐ビーム【電子ビーム】

⇒でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

⇒でんし‐ブック【電子ブック】

⇒でんし‐へんしゅう【電子編集】

⇒でんし‐ボルト【電子ボルト】

⇒でんし‐マネー【電子マネー】

⇒でんし‐メール【電子メール】

⇒でんし‐ゆうびん【電子郵便】

⇒でんし‐レンジ【電子レンジ】

⇒でんし‐レンズ【電子レンズ】

⇒でんし‐ろん【電子論】

でん‐じ【田地】‥ヂ

⇒でんち

でん‐じ【伝持】‥ヂ

〔仏〕仏法・戒法を受け伝えて護持すること。

⇒でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】

でん‐じ【電磁】

(electromagnetic)電気と磁気とが相互に伴って作用する意。

⇒でんじ‐かんのう【電磁感応】

⇒でんじき‐がく【電磁気学】

⇒でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

⇒でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

⇒でんじ‐たんい【電磁単位】

⇒でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】

⇒でんじ‐は【電磁波】

⇒でんじ‐ば【電磁場】

⇒でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】

⇒でんじ‐りょく【電磁力】

でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

(→)コンピューター‐ウイルスに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐オルガン【電子オルガン】

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するオルガン。ハモンド‐オルガン・エレクトーンなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おん【電子音】

電気回路によって作り出される音。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おんがく【電子音楽】

シンセサイザーなど電子音響機器を用いて作曲・演奏される音楽。また、シュトックハウゼンらの電気回路による発振音を素材として作った音楽。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐か【電子化】‥クワ

①業務や手続きなどの事務処理にコンピューターを導入すること。

②文書や画像などの情報をデジタル‐データに変換すること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かいぎしつ【電子会議室】‥クワイ‥

インターネットで、会員が情報や意見の交換、議論を行うために設けられたサイト。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐がっき【電子楽器】‥ガク‥

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するもの。電子オルガン・シンセサイザーなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かん【電子管】‥クワン

ガラス・金属・セラミックスなどの容器中の空間に電子流をつくって利用する装置。真空管・放電管など。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐かんのう【電磁感応】‥オウ

(→)電磁誘導に同じ。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しき【点式】

俳諧の判者が、句の優劣を表示するために評点をつける方式。引墨・点印を基本にする。

てんしき【転失気】

落語。医者の言った「転失気」という語が「屁へ」のことと知らなかった和尚が、その意を尋ねに行かせた小僧から「盃」のことだと嘘を教えられ失敗する。

でんじき‐がく【電磁気学】

電磁場を支配する物理法則を中心とした理論体系と、その応用に関する物理学の諸分野。

⇒でん‐じ【電磁】

てんじく【天竺】‥ヂク

①[後漢書西域伝、天竺]日本および中国で、インドの古称。

②ヨーロッパ人が渡来して以後、ある語にそえて、外国・遠隔地・舶来の意に用いた語。「―牡丹」「―の横町」

③天竺木綿の略。

④「唐から過ぎる」をもじって、「辛からすぎる」の意に用いる。「―味噌」「―醤びしお」

⇒てんじく‐あおい【天竺葵】

⇒てんじく‐がく【天竺楽】

⇒てんじく‐だい【天竺鯛】

⇒てんじく‐ねずみ【天竺鼠】

⇒てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】

⇒てんじく‐まめ【天竺豆】

⇒てんじく‐もめん【天竺木綿】

⇒てんじく‐よう【天竺様】

⇒てんじく‐ろうにん【天竺浪人】

てんじく‐あおい【天竺葵】‥ヂクアフヒ

ゼラニウムのこと。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐がく【天竺楽】‥ヂク‥

唐の十部伎の一つ。インド起源のもの。天平時代に日本に伝来した林邑りんゆう楽はその系統とされる。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐だい【天竺鯛】‥ヂクダヒ

テンジクダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。口と眼が大きい。淡灰色で約10本の淡褐色の横帯がある。雄が卵塊を口中に含んで保護する習性がある。南日本沿岸の砂泥底にすむ。広義にはテンジクダイ科魚類の総称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐とくべえ【天竺徳兵衛】‥ヂク‥ヱ

江戸初期の商人。播磨はりまの人。15歳の時から2度インド方面に渡航、仏跡を探り、貿易をしたという。その数奇な生涯は歌舞伎・浄瑠璃に劇化され、天竺徳兵衛物として世にもてはやされた。著「天竺渡海物語」。(1612?〜 )

てんじく‐ねずみ【天竺鼠】‥ヂク‥

テンジクネズミ科、またテンジクネズミ属の哺乳類の総称。7種が南米に分布。一般にはその一種モルモットを指す。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】‥ヂク‥

ダリアの異称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐まめ【天竺豆】‥ヂク‥

ソラマメの異称。

⇒てんじく【天竺】

でんし‐くみはん【電子組版】

(→)コンピューター組版に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てんじく‐もめん【天竺木綿】‥ヂク‥

(もとインド地方から輸入したのでいう)金巾カナキンよりやや厚手の白生地木綿織物。敷布・足袋たび地・裏地などとする。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐よう【天竺様】‥ヂクヤウ

〔建〕(→)大仏様だいぶつように同じ。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ろうにん【天竺浪人】‥ヂクラウ‥

住所不定の浪人者。「逐電ちくてん浪人」をひっくり返した語という。傾城禁短気「此の身―の身となるとも」

⇒てんじく【天竺】

でんし‐けいさんき【電子計算機】

トランジスター・集積回路などを用いた高速自動計算機。演算装置のほかに制御装置・記憶装置を備え、あらかじめ作成したプログラムに従って計算や論理的処理を速やかに行う。グラフィックスや各種情報処理など多方面に利用。コンピューター。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けいじばん【電子掲示板】

インターネットで、加入している人が自由に読み書きできるコンピューター‐システム上の掲示板。BBS

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けっさい【電子決済】

電子的にデータを交換することにより売買取引を終了させること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】‥キヤウ

光線の代りに電子線を用い、光学レンズの代りに電極・コイルなどを用いた一種の顕微鏡。電子波の波長は光線の波長よりはるかに短いので、分解能が非常によい。→電子レンズ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子工学】

電子管や半導体・磁性体などを用いた、通信・計測・情報処理などに関する技術・学問の総称。エレクトロニクス。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子光学】‥クワウ‥

電場や磁場中での荷電粒子の軌道を幾何光学的に取り扱う学問。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうかん【電子交換】‥カウクワン

電話交換の制御を、専用のコンピューターで行う交換方式。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうこく【電子公告】

会社が電磁的方法により行う公告。会社のホームページ等で公告すればよいが、決算公告の場合を除き、適法に行われたか電子公告調査を受けなければならない。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐じしょ【電子辞書】

CD-ROMに収めたりネットワークで流したりして、コンピューターで利用する形態の辞書。また、辞書などのデータを内蔵した、小型の専用コンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でん‐じしゃく【電磁石】

軟鉄心の周囲に絶縁銅線をまきつけたもの。電流を流している間だけ軟鉄が磁化し、磁石となる。発電機・電動機などに用いられる。

でんし‐しゃしん【電子写真】

光電導性材料の表面を均一に帯電させ、露光して生じた静電潜像を着色微粒子などで物理的に現像し、支持体上に可視像を作る写真。事務用複写機に広く応用される。静電写真。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

電磁波の影響を避けるため、電気回路などを金属でおおって遮蔽すること。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐じゅう【電子銃】

電子線を発生させるための電極系。ブラウン管・X線管などに装着。

⇒でん‐し【電子】

てんし‐しゅくし【天使祝詞】

(→)アヴェ‐マリアに同じ。

⇒てん‐し【天使】

でんし‐しゅっぱん【電子出版】

(electronic publishing)編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル‐データ出版のこと。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】‥シヤウ‥

(electronic commerce)電子的なネットワークを通じて商品の販売や決済などの商取引を行うこと。EC

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょせき【電子書籍】

CD‐ROMやインターネットなどで提供される、電子化された書籍。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょめい【電子署名】

ネットワーク上のデータ交換で、作成者が本人であり改変が行われていないことを証明するために付ける暗号化されたデータ。電子署名法(2001年施行)がその要件と効果を規定する。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しんわりょく【電子親和力】

原子や分子が1個の電子と結合して陰イオンになるとき放出されるエネルギー。その値は陰イオンになる傾向の大小を表す。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

磁界による吸引・反発を利用したスイッチ。磁界を作る電流を制御することでオン・オフができる。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐すかし【電子透かし】

画像・動画・音声などのデータに、通常ではわからないように特定の情報を埋め込む技術。著作権情報を埋め込むために利用することが多い。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

2インチの専用フロッピー‐ディスクに50枚の静止画をアナログ記録できる電子カメラ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

(electron spin resonance)磁気共鳴の一種。電子のスピン磁気モーメントが、磁場中で外から加えられた特定の周波数の電磁波(マイクロ波)に対して共鳴する現象。固体物性・有機化学・生物物理学などで有力な測定方法。電子常磁性共鳴。ESR

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せいふ【電子政府】

情報技術を有効に利用して、行政機関が効率的に利便性の高いサービスを提供すること。また、そうした行政機関。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せん【電子線】

多数の電子の流れ。物質に当たると、二次電子やX線を放出したり、回折作用・蛍光作用・電離作用・写真作用などを示したりする。電子ビーム。

⇒でん‐し【電子】

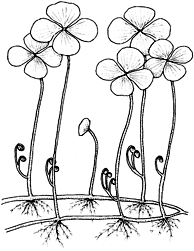

でんじ‐そう【田字草】‥サウ

デンジソウ科の多年生水生シダ。根茎は細く、泥中を走り、これから葉を水面の上に出す。葉は4小葉で、田の字に見える。秋、葉柄の基部に嚢果をつけ内に大小胞子嚢を生ずる。タノジモ。カタバミモ。

でんじそう

でんし‐そうち【電子装置】‥サウ‥

電子管・トランジスターなどのように電子の運動を利用した素子、あるいはそれらを応用した装置の総称。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐タグ【電子タグ】

(→)ICタグに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐たんい【電磁単位】‥ヰ

電磁気に関する単位系の一つ。磁気に関するクーロンの法則を利用して磁気量の単位を定め、これと、長さ・時間等の諸単位とを組み合わせて、電磁気諸量の単位を導いたもの。記号emu →静電単位。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しち【転質】

質権者が、自己の質権のある質物を、他に質入れすること。またじち。

でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】‥テウ‥

電磁誘導加熱の原理を応用した調理器。調理台下の電磁コイルに電気を流して磁力線を発生させ、これにより鍋に誘導される電流の電気抵抗熱で加熱する。IH調理器。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しつ【天質】

うまれつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐しつ【癲疾】

癲癇てんかん。

てん‐じつ【天日】

太陽。日輪。

⇒てんじつ‐えん【天日塩】

でんし‐つい【電子対】

①電子と陽電子の組。この両者が衝突すると消滅してガンマ線を放出する。この現象を電子対消滅といい、その逆過程を電子対生成という。

②超伝導状態を出現させる2個の電子の組。クーパー対。

③化学結合のさい2個の原子によって共有される2個の電子の組。→共有結合。

⇒でん‐し【電子】

てんじつ‐えん【天日塩】

⇒てんぴじお

⇒てん‐じつ【天日】

でんし‐てちょう【電子手帳】‥チヤウ

手帳の機能をもった携帯型のコンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐デバイス【電子デバイス】

(electron device)電子の働きを利用した能動素子の総称。トランジスターなどの半導体素子や電子管など。これらの基本素子を組み合わせた集積回路などを含めることもある。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

生体の酸化還元の過程で、酸化還元酵素を介して電子の受け渡しが一定の順序で進行する系およびその酵素系。呼吸に関与して、ATP合成系の一部をなすもの、解毒や脂肪酸の不飽和化反応にあずかるものなど多様の系がある。代表的なものはミトコンドリアの呼吸鎖電子伝達系。→チトクロム。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐てんのう【天智天皇】‥ヂ‥ワウ

7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別あめみことひらかすわけ、また葛城かずらき・中大兄なかのおおえ。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671)→天皇(表)

てんし‐どう【天師道】‥ダウ

五斗米道ごとべいどうのこと。215年に公認された後の呼び名。

でんし‐とうひょう【電子投票】‥ヘウ

コンピューターやネットワークを利用して行う投票。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐どけい【電子時計】

水晶発振器などを利用し、電子回路で正確な周期的電気信号を発生し、時を刻み表示する時計。水晶時計・セシウム時計など。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐としょかん【点字図書館】‥クワン

点訳図書や録音テープを、主として郵送で貸出しする視覚障害者のための施設。身体障害者福祉法に定める施設の一つ。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐にゅうさつ【電子入札】‥ニフ‥

インターネットを使って入札手続きを行うシステム。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐にんしょう【電子認証】

電子的なネットワークで、暗号技術を利用して送信者の本人確認、送信データの内容や通信日時などを証明・保証すること。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】‥ヂ‥

(→)真言八祖2に同じ。

⇒でん‐じ【伝持】

でんし‐は【電子波】

電子を粒子としてでなく物質波として扱う時の呼び方。

⇒でん‐し【電子】

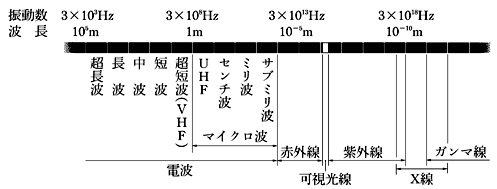

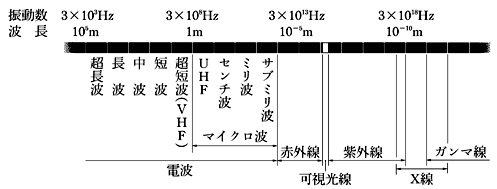

でんじ‐は【電磁波】

電磁場の周期的な変化が真空中や物質中を伝わる横波。マクスウェルの電磁理論によって、光やX線が電磁波にほかならないことが示された。

電磁波

でんし‐そうち【電子装置】‥サウ‥

電子管・トランジスターなどのように電子の運動を利用した素子、あるいはそれらを応用した装置の総称。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐タグ【電子タグ】

(→)ICタグに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐たんい【電磁単位】‥ヰ

電磁気に関する単位系の一つ。磁気に関するクーロンの法則を利用して磁気量の単位を定め、これと、長さ・時間等の諸単位とを組み合わせて、電磁気諸量の単位を導いたもの。記号emu →静電単位。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しち【転質】

質権者が、自己の質権のある質物を、他に質入れすること。またじち。

でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】‥テウ‥

電磁誘導加熱の原理を応用した調理器。調理台下の電磁コイルに電気を流して磁力線を発生させ、これにより鍋に誘導される電流の電気抵抗熱で加熱する。IH調理器。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しつ【天質】

うまれつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐しつ【癲疾】

癲癇てんかん。

てん‐じつ【天日】

太陽。日輪。

⇒てんじつ‐えん【天日塩】

でんし‐つい【電子対】

①電子と陽電子の組。この両者が衝突すると消滅してガンマ線を放出する。この現象を電子対消滅といい、その逆過程を電子対生成という。

②超伝導状態を出現させる2個の電子の組。クーパー対。

③化学結合のさい2個の原子によって共有される2個の電子の組。→共有結合。

⇒でん‐し【電子】

てんじつ‐えん【天日塩】

⇒てんぴじお

⇒てん‐じつ【天日】

でんし‐てちょう【電子手帳】‥チヤウ

手帳の機能をもった携帯型のコンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐デバイス【電子デバイス】

(electron device)電子の働きを利用した能動素子の総称。トランジスターなどの半導体素子や電子管など。これらの基本素子を組み合わせた集積回路などを含めることもある。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

生体の酸化還元の過程で、酸化還元酵素を介して電子の受け渡しが一定の順序で進行する系およびその酵素系。呼吸に関与して、ATP合成系の一部をなすもの、解毒や脂肪酸の不飽和化反応にあずかるものなど多様の系がある。代表的なものはミトコンドリアの呼吸鎖電子伝達系。→チトクロム。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐てんのう【天智天皇】‥ヂ‥ワウ

7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別あめみことひらかすわけ、また葛城かずらき・中大兄なかのおおえ。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671)→天皇(表)

てんし‐どう【天師道】‥ダウ

五斗米道ごとべいどうのこと。215年に公認された後の呼び名。

でんし‐とうひょう【電子投票】‥ヘウ

コンピューターやネットワークを利用して行う投票。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐どけい【電子時計】

水晶発振器などを利用し、電子回路で正確な周期的電気信号を発生し、時を刻み表示する時計。水晶時計・セシウム時計など。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐としょかん【点字図書館】‥クワン

点訳図書や録音テープを、主として郵送で貸出しする視覚障害者のための施設。身体障害者福祉法に定める施設の一つ。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐にゅうさつ【電子入札】‥ニフ‥

インターネットを使って入札手続きを行うシステム。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐にんしょう【電子認証】

電子的なネットワークで、暗号技術を利用して送信者の本人確認、送信データの内容や通信日時などを証明・保証すること。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】‥ヂ‥

(→)真言八祖2に同じ。

⇒でん‐じ【伝持】

でんし‐は【電子波】

電子を粒子としてでなく物質波として扱う時の呼び方。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐は【電磁波】

電磁場の周期的な変化が真空中や物質中を伝わる横波。マクスウェルの電磁理論によって、光やX線が電磁波にほかならないことが示された。

電磁波

γ線

エックス‐せん【X線】

紫外線

可視光線

赤外線

電波

マイクロ波

ミリ波

ユー‐エッチ‐エフ【UHF】

超短波

短波

中波

長波

超長波

⇒でん‐じ【電磁】

でんじ‐ば【電磁場】

相互転化する電場と磁場を、統一的にとらえたもの。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ビーム【電子ビーム】

(→)電子線に同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

電子写真によって文書などを複写する機械。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ブック【電子ブック】

①(→)電子書籍に同じ。

②直径8センチメートルのCD-ROMを対象とした電子出版の規格の一種。検索用ソフトはロム化し、ディスクを保護するためのプラスチック製の容器を備える。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ブロック【点字ブロック】

歩道やプラットホームなどで、視覚障害者用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止地点や進行方向を知らせる。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐へんしゅう【電子編集】‥シフ

コンピューターを利用して行う出版物・映画・音楽などの編集。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ボルト【電子ボルト】

(electron volt)エネルギーの単位の一つ。電位差1ボルトの2点間を動いた電子の得る運動エネルギーを1電子ボルトとする。ほぼ1.60×10−19ジュールに等しい。エレクトロン‐ボルト。記号eV

⇒でん‐し【電子】

でんし‐マネー【電子マネー】

貨幣価値をデジタル‐データとしてICカードやソフトウェアに記録し、貨幣価値の授受を電子的に行う仕組み。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐メール【電子メール】

①コンピューター同士が、ネットワークを通じて文書・画像などの情報を伝達・蓄積する通信システム。また、そのシステムにより交換されるメッセージ。インターネットの利用形態の一つ。イー‐メール。メール。

②(→)電子郵便に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てん‐しゃ【天赦】

天赦日の略。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「暦せんさくをすれば、明日は―、鬼宿日きしゅくにち」

⇒てんしゃ‐にち【天赦日】

てん‐しゃ【転写】

①文章・絵などを他のものから写しとること。「―本」

②〔生〕(transcription)DNA上の遺伝情報が、メッセンジャーRNAに写しとられる過程。遺伝情報が蛋白質の構造として形質発現する過程の第1段階。→翻訳2。

③〔言〕(transliteration)ある言語表記を、別の一般的な表記方式で書き換えること。「アラビア語をローマ字で―する」

⇒てんしゃ‐し【転写紙】

⇒てんしゃ‐せきばん【転写石版】

てん‐じゃ【点者】

①連歌・俳諧・川柳などで、評点し、その優劣を判定する人。判者。

②宮中歌会始めに選の決裁に当たる人。

でん‐しゃ【田社】

神祇官の神名帳に記録されていない神社。すなわち官社に対して非官社をいう。

でん‐しゃ【田舎】

(古くはデンジャとも)いなか。いなかの家。平家物語7「さしもの名物を―の塵になさんこと」

⇒でんしゃ‐かん【田舎漢】

でん‐しゃ【田者】

農夫。田夫。いなかもの。

でん‐しゃ【伝写】

次から次へと伝え写すこと。いったん写したものを再び写すこと。またうつし。

でん‐しゃ【殿舎】

ごてん。やかた。

でん‐しゃ【鈿車】

螺鈿らでんで飾った車。太平記39「―の軸とどろき、細馬さいばくつばみを鳴らして」

でん‐しゃ【電車】

主電動機を備えた旅客車・貨車およびこれと連結運転される旅客車などの総称。ひろく電化された鉄道一般の意味にも用いる。夏目漱石、草枕「近頃は―とか云ふものが出来たさうぢやが、一寸乗つて見たい様な気がする」

⇒でんしゃ‐く【電車区】

⇒でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

⇒でんしゃ‐みち【電車道】

でんしゃ‐かん【田舎漢】

いなかのおとこ。いなかもの。

⇒でん‐しゃ【田舎】

てん‐しゃく【天爵】

その人に自然に備わった徳の高さ。福沢諭吉、福翁百話「人爵を無頓着に附するは所謂―を重んずるの意ならんなれども」↔人爵

てん‐しゃく【転借】

人の借りている物を、その人からさらにまた借り受けること。またがり。↔転貸てんたい

てん‐じゃく【典籍】

⇒てんせき

でんしゃ‐く【電車区】

電車の運転業務管理機関。

⇒でん‐しゃ【電車】

でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

子供の遊びで、紐で作った輪を電車になぞらえ、中に運転手・客・車掌の役で並んで入って、走って遊ぶもの。

⇒でん‐しゃ【電車】

てんしゃ‐し【転写紙】

ゼラチン・卵白・澱粉糊などを塗布した薄手の紙。これに直接描くか、印刷した画像を石版・陶器・ブリキなどの表面に転写するのに用いる。

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐せきばん【転写石版】

印刷しようとする文字・図形を、転写紙に脂肪性インクで描いておき、これを石版石表面に押しつけて転写し、印刷版としたもの。→石版

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐だい【転車台】

機関車・運搬車・自動車などの車両の方向転換などのために使用する回転台。

てんしゃ‐にち【天赦日】

暦注の一つ。万事に障りなしという吉日。

⇒てん‐しゃ【天赦】

でんしゃ‐みち【電車道】

相撲で、立合いから一直線に押されたり寄られたりして、そのまま土俵の外に出されること。

⇒でん‐しゃ【電車】

てん‐しゅ【天主】

①(ラテン語Deusの漢訳という)キリスト教で、天にいます神。上帝。天帝。〈日葡辞書〉

②〔仏〕諸天(神々)の主。主に帝釈天についていう。

③⇒てんしゅ(天守)。

⇒てんしゅ‐きょう【天主教】

⇒てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】

⇒てんしゅ‐どう【天主堂】

てん‐しゅ【天守】

(「天主」とも書いた)城郭の本丸にある最大の櫓やぐら。戦時には展望台・司令塔または最後の根拠地となり、平時は領主の権勢の表現。文献上の初見は1550年(天文19)の伊丹城で、76年(天正4)織田信長構築の安土城に至って壮麗雄偉な様式を完成。天守閣。

⇒てんしゅ‐かく【天守閣】

⇒てんしゅ‐ばん【天守番】

⇒てんしゅ‐まい【天守米】

てん‐しゅ【天衆】

(テンジュとも)〔仏〕梵天・帝釈たいしゃく天など天界に住む神々。諸天。

てん‐しゅ【典主】

①(「典」は質に入れる意)質を取る人。質屋の主人。

②かんぬし。社司。神官。宮司。

てん‐しゅ【店主】

店の主人。

てん‐じゅ【天寿】

天から授けられた寿命。天年。定命じょうみょう。「―を全うする」

てん‐じゅ【天授】

①天から授かること。生れつき備えていること。また、その才能。天稟てんぴん。十訓抄「―人与の時なれば」

②梵語Devadatta(提婆達多)の漢訳。→だいばだった

てんじゅ【天授】

南北朝時代の南朝、長慶天皇朝の年号。文中4年5月27日(1375年6月26日)改元、天授7年2月10日(1381年3月6日)弘和に改元。

てん‐じゅ【転手】

琵琶や三味線の頭部にある、弦を巻きつけるねじ。これをねじって音の高低を調節する。糸巻。天柱てんじ。転軫てんじん。→三味線(図)

でん‐じゅ【伝受】

伝え受けること。伝授されること。西鶴諸国ばなし「石川五右衛門より―の昼盗みの大事」

でん‐じゅ【伝授】

伝え授けること。特に、芸道の奥義などを教え伝えること。鶉衣「世に秘事―といふものは、渡世の者の術なり」。「こつを―する」

⇒でんじゅ‐ごと【伝授事】

⇒でんじゅ‐もの【伝授物】

てん‐じゅう【転住】‥ヂユウ

住居をかえること。転居。

てん‐じゅう【填充】

ふさいでいっぱいにすること。つめてふさぐこと。充填。

⇒てんじゅう‐せい【填充性】

でん‐しゅう【田臭】‥シウ

いなかくささ。

でん‐しゅう【伝習】‥シフ

伝えられてならうこと。教えられて学ぶこと。「―生」

てん‐しゅうごう【点集合】‥シフガフ

〔数〕空間の部分集合、すなわち点を構成要素とする集合。

てんじゅう‐せい【填充性】

物質が空間をふさぎみたす性質。

⇒てん‐じゅう【填充】

でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】‥イウダウ

磁場と導体が相対的に動いている時、導体に起電力が生じる現象。1831年ファラデーが発見。電磁感応。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ゆうびん【電子郵便】‥イウ‥

通信文などを電気通信により郵便局から伝送し、宛先に配達する郵便。ファクシミリ送信(レタックス)型の速達郵便とコンピューター発信型とがある。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】‥イウ‥

点字の書状及び記号のある原板を公認の盲人協会から差し出すもの、またはこれに宛てるもの。郵便料は無料。

⇒てん‐じ【点字】

でんしゅうろく【伝習録】‥シフ‥

王陽明の語録。門人徐愛らの編。1518年に初刊。のち書簡などを増補して3巻となる。陽明学の大綱がうかがえる。

てんしゅ‐かく【天守閣】

(→)天守に同じ。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐きょう【天主教】‥ケウ

(明治・大正期までの語)カトリック教の別称。キリシタン宗。福沢諭吉、通俗国権論「西洋に於て―の旧説を排してプロテスタントの新説を工夫したるも」

⇒てん‐しゅ【天主】

てん‐しゅく【転宿】

宿所をかえて他に移ること。

てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】‥ケウクワイ

ローマ‐カトリック教会の別称。公教会。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんじゅ‐こく【天寿国】

極楽の異称。「无寿むじゅ国」の読み誤りという。

⇒てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】

てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】‥シウチヤウ

飛鳥時代の繍帳。聖徳太子の没後、妃の橘大女郎が太子が往生した天寿国のありさまを侍女たちに刺繍させて追懐のよすがにしたもの。もと法隆寺にあり、当初2帳であったが、いまは破損してわずかに残欠が中宮寺に遺る。繍中に銘文があり、その全文は「上宮聖徳法王帝説」に見える。刺繍で描かれた最古のもの。天寿国曼荼羅。国宝。

⇒てんじゅ‐こく【天寿国】

でんじゅ‐ごと【伝授事】

伝授物。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「かりそめながら真の台子だいすの―」

⇒でん‐じゅ【伝授】

てん‐しゅつ【点出】

絵の中に、或るものを描き出すこと。

てん‐しゅつ【転出】

①今まで住んでいた地から他の地へ移住し去ること。「―届」↔転入。

②今までの職場・任地を出て他に移ること。「子会社へ―する」

てんしゅ‐どう【天主堂】‥ダウ

天主教の教会堂。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんしゅ‐ばん【天守番】

江戸幕府の職名。江戸城の天守の守衛に当たるもの。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐まい【天守米】

城の天守にたくわえておく米。城米。転じて、上等の米。好色一代女4「よそは皆赤米なれども、此方は播州の―」

⇒てん‐しゅ【天守】

でんじゅ‐もの【伝授物】

①伝授を受けなければ知り難い物事。

②秘事。秘物。口伝すべきもの。伝授事。

⇒でん‐じゅ【伝授】

てんしゅものがたり【天守物語】

泉鏡花作の戯曲。1917年(大正6)発表、51年新派が初演。姫路城の天守に住む妖怪の姫と若侍の恋物語。

てん‐しゅん【転瞬】

まばたきすること。また、まばたきするほどの、ごく短い時間。瞬時。

でん‐しゅん【殿春】

陰暦3月の称。

てんしょ

(テンショウの訛)天正カルタ。また、それでするカルタ賭博。浄瑠璃、傾城阿波鳴門「此方も粋方すいほうの女房なら、ちつと―でも覚えさうな物ぢやがなあ」

てん‐しょ【典書】

書司ふみのつかさの次官。ふんのすけ。

てん‐しょ【添書】

(→)添状そえじょうに同じ。

てん‐しょ【転所】

①場所をかえること。

②住所をかえること。

③裁判官が任所をかえること。

てん‐しょ【篆書】

漢字の一体。大篆と小篆とがある。

てん‐じょ【天助】

天のたすけ。天佑てんゆう。

でん‐しょ【伝書】

①書状を伝えること。

②秘伝を記した書。また、家に代々伝わった書物。

⇒でんしょ‐し【伝書使】

⇒でんしょ‐ばと【伝書鳩】

てんしょう【天正】‥シヤウ

[文選・老子]安土・桃山時代、正親町おおぎまち・後陽成天皇朝の年号。元亀4年7月28日(1573年8月25日)改元、天正20年12月8日(1593年1月10日)文禄に改元。

⇒てんしょう‐おおばん【天正大判】

⇒てんしょう‐カルタ【天正カルタ】

⇒てんしょう‐けんおうしせつ【天正遣欧使節】

⇒てんしょう‐こばん【天正小判】

てんしょう【天承】

(テンジョウとも)[漢書]平安後期、崇徳天皇朝の年号。大治6年1月29日(1131年2月28日)改元、天承2年8月11日(1132年9月21日)長承に改元。

てん‐しょう【天象】‥シヤウ

①天体の現象。日・月・星のおこす現象。

②空模様。そらあい。

⇒てんしょう‐ぎ【天象儀】

てん‐しょう【

γ線

エックス‐せん【X線】

紫外線

可視光線

赤外線

電波

マイクロ波

ミリ波

ユー‐エッチ‐エフ【UHF】

超短波

短波

中波

長波

超長波

⇒でん‐じ【電磁】

でんじ‐ば【電磁場】

相互転化する電場と磁場を、統一的にとらえたもの。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ビーム【電子ビーム】

(→)電子線に同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

電子写真によって文書などを複写する機械。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ブック【電子ブック】

①(→)電子書籍に同じ。

②直径8センチメートルのCD-ROMを対象とした電子出版の規格の一種。検索用ソフトはロム化し、ディスクを保護するためのプラスチック製の容器を備える。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ブロック【点字ブロック】

歩道やプラットホームなどで、視覚障害者用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止地点や進行方向を知らせる。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐へんしゅう【電子編集】‥シフ

コンピューターを利用して行う出版物・映画・音楽などの編集。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ボルト【電子ボルト】

(electron volt)エネルギーの単位の一つ。電位差1ボルトの2点間を動いた電子の得る運動エネルギーを1電子ボルトとする。ほぼ1.60×10−19ジュールに等しい。エレクトロン‐ボルト。記号eV

⇒でん‐し【電子】

でんし‐マネー【電子マネー】

貨幣価値をデジタル‐データとしてICカードやソフトウェアに記録し、貨幣価値の授受を電子的に行う仕組み。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐メール【電子メール】

①コンピューター同士が、ネットワークを通じて文書・画像などの情報を伝達・蓄積する通信システム。また、そのシステムにより交換されるメッセージ。インターネットの利用形態の一つ。イー‐メール。メール。

②(→)電子郵便に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てん‐しゃ【天赦】

天赦日の略。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「暦せんさくをすれば、明日は―、鬼宿日きしゅくにち」

⇒てんしゃ‐にち【天赦日】

てん‐しゃ【転写】

①文章・絵などを他のものから写しとること。「―本」

②〔生〕(transcription)DNA上の遺伝情報が、メッセンジャーRNAに写しとられる過程。遺伝情報が蛋白質の構造として形質発現する過程の第1段階。→翻訳2。

③〔言〕(transliteration)ある言語表記を、別の一般的な表記方式で書き換えること。「アラビア語をローマ字で―する」

⇒てんしゃ‐し【転写紙】

⇒てんしゃ‐せきばん【転写石版】

てん‐じゃ【点者】

①連歌・俳諧・川柳などで、評点し、その優劣を判定する人。判者。

②宮中歌会始めに選の決裁に当たる人。

でん‐しゃ【田社】

神祇官の神名帳に記録されていない神社。すなわち官社に対して非官社をいう。

でん‐しゃ【田舎】

(古くはデンジャとも)いなか。いなかの家。平家物語7「さしもの名物を―の塵になさんこと」

⇒でんしゃ‐かん【田舎漢】

でん‐しゃ【田者】

農夫。田夫。いなかもの。

でん‐しゃ【伝写】

次から次へと伝え写すこと。いったん写したものを再び写すこと。またうつし。

でん‐しゃ【殿舎】

ごてん。やかた。

でん‐しゃ【鈿車】

螺鈿らでんで飾った車。太平記39「―の軸とどろき、細馬さいばくつばみを鳴らして」

でん‐しゃ【電車】

主電動機を備えた旅客車・貨車およびこれと連結運転される旅客車などの総称。ひろく電化された鉄道一般の意味にも用いる。夏目漱石、草枕「近頃は―とか云ふものが出来たさうぢやが、一寸乗つて見たい様な気がする」

⇒でんしゃ‐く【電車区】

⇒でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

⇒でんしゃ‐みち【電車道】

でんしゃ‐かん【田舎漢】

いなかのおとこ。いなかもの。

⇒でん‐しゃ【田舎】

てん‐しゃく【天爵】

その人に自然に備わった徳の高さ。福沢諭吉、福翁百話「人爵を無頓着に附するは所謂―を重んずるの意ならんなれども」↔人爵

てん‐しゃく【転借】

人の借りている物を、その人からさらにまた借り受けること。またがり。↔転貸てんたい

てん‐じゃく【典籍】

⇒てんせき

でんしゃ‐く【電車区】

電車の運転業務管理機関。

⇒でん‐しゃ【電車】

でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

子供の遊びで、紐で作った輪を電車になぞらえ、中に運転手・客・車掌の役で並んで入って、走って遊ぶもの。

⇒でん‐しゃ【電車】

てんしゃ‐し【転写紙】

ゼラチン・卵白・澱粉糊などを塗布した薄手の紙。これに直接描くか、印刷した画像を石版・陶器・ブリキなどの表面に転写するのに用いる。

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐せきばん【転写石版】

印刷しようとする文字・図形を、転写紙に脂肪性インクで描いておき、これを石版石表面に押しつけて転写し、印刷版としたもの。→石版

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐だい【転車台】

機関車・運搬車・自動車などの車両の方向転換などのために使用する回転台。

てんしゃ‐にち【天赦日】

暦注の一つ。万事に障りなしという吉日。

⇒てん‐しゃ【天赦】

でんしゃ‐みち【電車道】

相撲で、立合いから一直線に押されたり寄られたりして、そのまま土俵の外に出されること。

⇒でん‐しゃ【電車】

てん‐しゅ【天主】

①(ラテン語Deusの漢訳という)キリスト教で、天にいます神。上帝。天帝。〈日葡辞書〉

②〔仏〕諸天(神々)の主。主に帝釈天についていう。

③⇒てんしゅ(天守)。

⇒てんしゅ‐きょう【天主教】

⇒てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】

⇒てんしゅ‐どう【天主堂】

てん‐しゅ【天守】

(「天主」とも書いた)城郭の本丸にある最大の櫓やぐら。戦時には展望台・司令塔または最後の根拠地となり、平時は領主の権勢の表現。文献上の初見は1550年(天文19)の伊丹城で、76年(天正4)織田信長構築の安土城に至って壮麗雄偉な様式を完成。天守閣。

⇒てんしゅ‐かく【天守閣】

⇒てんしゅ‐ばん【天守番】

⇒てんしゅ‐まい【天守米】

てん‐しゅ【天衆】

(テンジュとも)〔仏〕梵天・帝釈たいしゃく天など天界に住む神々。諸天。

てん‐しゅ【典主】

①(「典」は質に入れる意)質を取る人。質屋の主人。

②かんぬし。社司。神官。宮司。

てん‐しゅ【店主】

店の主人。

てん‐じゅ【天寿】

天から授けられた寿命。天年。定命じょうみょう。「―を全うする」

てん‐じゅ【天授】

①天から授かること。生れつき備えていること。また、その才能。天稟てんぴん。十訓抄「―人与の時なれば」

②梵語Devadatta(提婆達多)の漢訳。→だいばだった

てんじゅ【天授】

南北朝時代の南朝、長慶天皇朝の年号。文中4年5月27日(1375年6月26日)改元、天授7年2月10日(1381年3月6日)弘和に改元。

てん‐じゅ【転手】

琵琶や三味線の頭部にある、弦を巻きつけるねじ。これをねじって音の高低を調節する。糸巻。天柱てんじ。転軫てんじん。→三味線(図)

でん‐じゅ【伝受】

伝え受けること。伝授されること。西鶴諸国ばなし「石川五右衛門より―の昼盗みの大事」

でん‐じゅ【伝授】

伝え授けること。特に、芸道の奥義などを教え伝えること。鶉衣「世に秘事―といふものは、渡世の者の術なり」。「こつを―する」

⇒でんじゅ‐ごと【伝授事】

⇒でんじゅ‐もの【伝授物】

てん‐じゅう【転住】‥ヂユウ

住居をかえること。転居。

てん‐じゅう【填充】

ふさいでいっぱいにすること。つめてふさぐこと。充填。

⇒てんじゅう‐せい【填充性】

でん‐しゅう【田臭】‥シウ

いなかくささ。

でん‐しゅう【伝習】‥シフ

伝えられてならうこと。教えられて学ぶこと。「―生」

てん‐しゅうごう【点集合】‥シフガフ

〔数〕空間の部分集合、すなわち点を構成要素とする集合。

てんじゅう‐せい【填充性】

物質が空間をふさぎみたす性質。

⇒てん‐じゅう【填充】

でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】‥イウダウ

磁場と導体が相対的に動いている時、導体に起電力が生じる現象。1831年ファラデーが発見。電磁感応。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ゆうびん【電子郵便】‥イウ‥

通信文などを電気通信により郵便局から伝送し、宛先に配達する郵便。ファクシミリ送信(レタックス)型の速達郵便とコンピューター発信型とがある。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】‥イウ‥

点字の書状及び記号のある原板を公認の盲人協会から差し出すもの、またはこれに宛てるもの。郵便料は無料。

⇒てん‐じ【点字】

でんしゅうろく【伝習録】‥シフ‥

王陽明の語録。門人徐愛らの編。1518年に初刊。のち書簡などを増補して3巻となる。陽明学の大綱がうかがえる。

てんしゅ‐かく【天守閣】

(→)天守に同じ。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐きょう【天主教】‥ケウ

(明治・大正期までの語)カトリック教の別称。キリシタン宗。福沢諭吉、通俗国権論「西洋に於て―の旧説を排してプロテスタントの新説を工夫したるも」

⇒てん‐しゅ【天主】

てん‐しゅく【転宿】

宿所をかえて他に移ること。

てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】‥ケウクワイ

ローマ‐カトリック教会の別称。公教会。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんじゅ‐こく【天寿国】

極楽の異称。「无寿むじゅ国」の読み誤りという。

⇒てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】

てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】‥シウチヤウ

飛鳥時代の繍帳。聖徳太子の没後、妃の橘大女郎が太子が往生した天寿国のありさまを侍女たちに刺繍させて追懐のよすがにしたもの。もと法隆寺にあり、当初2帳であったが、いまは破損してわずかに残欠が中宮寺に遺る。繍中に銘文があり、その全文は「上宮聖徳法王帝説」に見える。刺繍で描かれた最古のもの。天寿国曼荼羅。国宝。

⇒てんじゅ‐こく【天寿国】

でんじゅ‐ごと【伝授事】

伝授物。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「かりそめながら真の台子だいすの―」

⇒でん‐じゅ【伝授】

てん‐しゅつ【点出】

絵の中に、或るものを描き出すこと。

てん‐しゅつ【転出】

①今まで住んでいた地から他の地へ移住し去ること。「―届」↔転入。

②今までの職場・任地を出て他に移ること。「子会社へ―する」

てんしゅ‐どう【天主堂】‥ダウ

天主教の教会堂。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんしゅ‐ばん【天守番】

江戸幕府の職名。江戸城の天守の守衛に当たるもの。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐まい【天守米】

城の天守にたくわえておく米。城米。転じて、上等の米。好色一代女4「よそは皆赤米なれども、此方は播州の―」

⇒てん‐しゅ【天守】

でんじゅ‐もの【伝授物】

①伝授を受けなければ知り難い物事。

②秘事。秘物。口伝すべきもの。伝授事。

⇒でん‐じゅ【伝授】

てんしゅものがたり【天守物語】

泉鏡花作の戯曲。1917年(大正6)発表、51年新派が初演。姫路城の天守に住む妖怪の姫と若侍の恋物語。

てん‐しゅん【転瞬】

まばたきすること。また、まばたきするほどの、ごく短い時間。瞬時。

でん‐しゅん【殿春】

陰暦3月の称。

てんしょ

(テンショウの訛)天正カルタ。また、それでするカルタ賭博。浄瑠璃、傾城阿波鳴門「此方も粋方すいほうの女房なら、ちつと―でも覚えさうな物ぢやがなあ」

てん‐しょ【典書】

書司ふみのつかさの次官。ふんのすけ。

てん‐しょ【添書】

(→)添状そえじょうに同じ。

てん‐しょ【転所】

①場所をかえること。

②住所をかえること。

③裁判官が任所をかえること。

てん‐しょ【篆書】

漢字の一体。大篆と小篆とがある。

てん‐じょ【天助】

天のたすけ。天佑てんゆう。

でん‐しょ【伝書】

①書状を伝えること。

②秘伝を記した書。また、家に代々伝わった書物。

⇒でんしょ‐し【伝書使】

⇒でんしょ‐ばと【伝書鳩】

てんしょう【天正】‥シヤウ

[文選・老子]安土・桃山時代、正親町おおぎまち・後陽成天皇朝の年号。元亀4年7月28日(1573年8月25日)改元、天正20年12月8日(1593年1月10日)文禄に改元。

⇒てんしょう‐おおばん【天正大判】

⇒てんしょう‐カルタ【天正カルタ】

⇒てんしょう‐けんおうしせつ【天正遣欧使節】

⇒てんしょう‐こばん【天正小判】

てんしょう【天承】

(テンジョウとも)[漢書]平安後期、崇徳天皇朝の年号。大治6年1月29日(1131年2月28日)改元、天承2年8月11日(1132年9月21日)長承に改元。

てん‐しょう【天象】‥シヤウ

①天体の現象。日・月・星のおこす現象。

②空模様。そらあい。

⇒てんしょう‐ぎ【天象儀】

てん‐しょう【

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

てん‐じ【展示】

品物・作品をならべて一般の人々に見せること。「見本を―する」「―会」

てん‐じ【篆字】

篆書の文字。

でん‐し【伝使】

古代、伝符てんぷを下付され、伝馬に乗って公用の旅行をした官人。新任の国司など。

でん‐し【伝屍・伝尸】

肺結核の古称。伝屍病。

でん‐し【殿司】

⇒とのもづかさ

でん‐し【殿試】

中国の科挙の最終試験。郷試を経て会試(宋では省試)に及第した者を殿中に召し、天子が臨席して試験したこと。その及第者を進士と呼び、首席を状元、次席を榜眼、三席を探花と称した。宋の太祖に始まる。廷試。親試。御試。

でん‐し【電子】

(electron)素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は9.1094×10−31キログラム。電荷は−1.602×10−19クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは1/2。記号eまたはe− エレクトロン。→レプトン。

⇒でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

⇒でんし‐オルガン【電子オルガン】

⇒でんし‐おん【電子音】

⇒でんし‐おんがく【電子音楽】

⇒でんし‐か【電子化】

⇒でんし‐かいぎしつ【電子会議室】

⇒でんし‐がっき【電子楽器】

⇒でんし‐かん【電子管】

⇒でんし‐くみはん【電子組版】

⇒でんし‐けいさんき【電子計算機】

⇒でんし‐けいじばん【電子掲示板】

⇒でんし‐けっさい【電子決済】

⇒でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】

⇒でんし‐こうがく【電子工学】

⇒でんし‐こうがく【電子光学】

⇒でんし‐こうかん【電子交換】

⇒でんし‐こうこく【電子公告】

⇒でんし‐じしょ【電子辞書】

⇒でんし‐しゃしん【電子写真】

⇒でんし‐じゅう【電子銃】

⇒でんし‐しゅっぱん【電子出版】

⇒でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】

⇒でんし‐しょせき【電子書籍】

⇒でんし‐しょめい【電子署名】

⇒でんし‐しんわりょく【電子親和力】

⇒でんし‐すかし【電子透かし】

⇒でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

⇒でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

⇒でんし‐せいふ【電子政府】

⇒でんし‐せん【電子線】

⇒でんし‐そうち【電子装置】

⇒でんし‐タグ【電子タグ】

⇒でんし‐つい【電子対】

⇒でんし‐てちょう【電子手帳】

⇒でんし‐デバイス【電子デバイス】

⇒でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

⇒でんし‐とうひょう【電子投票】

⇒でんし‐どけい【電子時計】

⇒でんし‐にゅうさつ【電子入札】

⇒でんし‐にんしょう【電子認証】

⇒でんし‐は【電子波】

⇒でんし‐ビーム【電子ビーム】

⇒でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

⇒でんし‐ブック【電子ブック】

⇒でんし‐へんしゅう【電子編集】

⇒でんし‐ボルト【電子ボルト】

⇒でんし‐マネー【電子マネー】

⇒でんし‐メール【電子メール】

⇒でんし‐ゆうびん【電子郵便】

⇒でんし‐レンジ【電子レンジ】

⇒でんし‐レンズ【電子レンズ】

⇒でんし‐ろん【電子論】

でん‐じ【田地】‥ヂ

⇒でんち

でん‐じ【伝持】‥ヂ

〔仏〕仏法・戒法を受け伝えて護持すること。

⇒でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】

でん‐じ【電磁】

(electromagnetic)電気と磁気とが相互に伴って作用する意。

⇒でんじ‐かんのう【電磁感応】

⇒でんじき‐がく【電磁気学】

⇒でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

⇒でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

⇒でんじ‐たんい【電磁単位】

⇒でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】

⇒でんじ‐は【電磁波】

⇒でんじ‐ば【電磁場】

⇒でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】

⇒でんじ‐りょく【電磁力】

でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

(→)コンピューター‐ウイルスに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐オルガン【電子オルガン】

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するオルガン。ハモンド‐オルガン・エレクトーンなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おん【電子音】

電気回路によって作り出される音。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おんがく【電子音楽】

シンセサイザーなど電子音響機器を用いて作曲・演奏される音楽。また、シュトックハウゼンらの電気回路による発振音を素材として作った音楽。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐か【電子化】‥クワ

①業務や手続きなどの事務処理にコンピューターを導入すること。

②文書や画像などの情報をデジタル‐データに変換すること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かいぎしつ【電子会議室】‥クワイ‥

インターネットで、会員が情報や意見の交換、議論を行うために設けられたサイト。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐がっき【電子楽器】‥ガク‥

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するもの。電子オルガン・シンセサイザーなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かん【電子管】‥クワン

ガラス・金属・セラミックスなどの容器中の空間に電子流をつくって利用する装置。真空管・放電管など。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐かんのう【電磁感応】‥オウ

(→)電磁誘導に同じ。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しき【点式】

俳諧の判者が、句の優劣を表示するために評点をつける方式。引墨・点印を基本にする。

てんしき【転失気】

落語。医者の言った「転失気」という語が「屁へ」のことと知らなかった和尚が、その意を尋ねに行かせた小僧から「盃」のことだと嘘を教えられ失敗する。

でんじき‐がく【電磁気学】

電磁場を支配する物理法則を中心とした理論体系と、その応用に関する物理学の諸分野。

⇒でん‐じ【電磁】

てんじく【天竺】‥ヂク

①[後漢書西域伝、天竺]日本および中国で、インドの古称。

②ヨーロッパ人が渡来して以後、ある語にそえて、外国・遠隔地・舶来の意に用いた語。「―牡丹」「―の横町」

③天竺木綿の略。

④「唐から過ぎる」をもじって、「辛からすぎる」の意に用いる。「―味噌」「―醤びしお」

⇒てんじく‐あおい【天竺葵】

⇒てんじく‐がく【天竺楽】

⇒てんじく‐だい【天竺鯛】

⇒てんじく‐ねずみ【天竺鼠】

⇒てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】

⇒てんじく‐まめ【天竺豆】

⇒てんじく‐もめん【天竺木綿】

⇒てんじく‐よう【天竺様】

⇒てんじく‐ろうにん【天竺浪人】

てんじく‐あおい【天竺葵】‥ヂクアフヒ

ゼラニウムのこと。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐がく【天竺楽】‥ヂク‥

唐の十部伎の一つ。インド起源のもの。天平時代に日本に伝来した林邑りんゆう楽はその系統とされる。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐だい【天竺鯛】‥ヂクダヒ

テンジクダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。口と眼が大きい。淡灰色で約10本の淡褐色の横帯がある。雄が卵塊を口中に含んで保護する習性がある。南日本沿岸の砂泥底にすむ。広義にはテンジクダイ科魚類の総称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐とくべえ【天竺徳兵衛】‥ヂク‥ヱ

江戸初期の商人。播磨はりまの人。15歳の時から2度インド方面に渡航、仏跡を探り、貿易をしたという。その数奇な生涯は歌舞伎・浄瑠璃に劇化され、天竺徳兵衛物として世にもてはやされた。著「天竺渡海物語」。(1612?〜 )

てんじく‐ねずみ【天竺鼠】‥ヂク‥

テンジクネズミ科、またテンジクネズミ属の哺乳類の総称。7種が南米に分布。一般にはその一種モルモットを指す。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】‥ヂク‥

ダリアの異称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐まめ【天竺豆】‥ヂク‥

ソラマメの異称。

⇒てんじく【天竺】

でんし‐くみはん【電子組版】

(→)コンピューター組版に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てんじく‐もめん【天竺木綿】‥ヂク‥

(もとインド地方から輸入したのでいう)金巾カナキンよりやや厚手の白生地木綿織物。敷布・足袋たび地・裏地などとする。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐よう【天竺様】‥ヂクヤウ

〔建〕(→)大仏様だいぶつように同じ。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ろうにん【天竺浪人】‥ヂクラウ‥

住所不定の浪人者。「逐電ちくてん浪人」をひっくり返した語という。傾城禁短気「此の身―の身となるとも」

⇒てんじく【天竺】

でんし‐けいさんき【電子計算機】

トランジスター・集積回路などを用いた高速自動計算機。演算装置のほかに制御装置・記憶装置を備え、あらかじめ作成したプログラムに従って計算や論理的処理を速やかに行う。グラフィックスや各種情報処理など多方面に利用。コンピューター。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けいじばん【電子掲示板】

インターネットで、加入している人が自由に読み書きできるコンピューター‐システム上の掲示板。BBS

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けっさい【電子決済】

電子的にデータを交換することにより売買取引を終了させること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】‥キヤウ

光線の代りに電子線を用い、光学レンズの代りに電極・コイルなどを用いた一種の顕微鏡。電子波の波長は光線の波長よりはるかに短いので、分解能が非常によい。→電子レンズ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子工学】

電子管や半導体・磁性体などを用いた、通信・計測・情報処理などに関する技術・学問の総称。エレクトロニクス。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子光学】‥クワウ‥

電場や磁場中での荷電粒子の軌道を幾何光学的に取り扱う学問。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうかん【電子交換】‥カウクワン

電話交換の制御を、専用のコンピューターで行う交換方式。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうこく【電子公告】

会社が電磁的方法により行う公告。会社のホームページ等で公告すればよいが、決算公告の場合を除き、適法に行われたか電子公告調査を受けなければならない。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐じしょ【電子辞書】

CD-ROMに収めたりネットワークで流したりして、コンピューターで利用する形態の辞書。また、辞書などのデータを内蔵した、小型の専用コンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でん‐じしゃく【電磁石】

軟鉄心の周囲に絶縁銅線をまきつけたもの。電流を流している間だけ軟鉄が磁化し、磁石となる。発電機・電動機などに用いられる。

でんし‐しゃしん【電子写真】

光電導性材料の表面を均一に帯電させ、露光して生じた静電潜像を着色微粒子などで物理的に現像し、支持体上に可視像を作る写真。事務用複写機に広く応用される。静電写真。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

電磁波の影響を避けるため、電気回路などを金属でおおって遮蔽すること。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐じゅう【電子銃】

電子線を発生させるための電極系。ブラウン管・X線管などに装着。

⇒でん‐し【電子】

てんし‐しゅくし【天使祝詞】

(→)アヴェ‐マリアに同じ。

⇒てん‐し【天使】

でんし‐しゅっぱん【電子出版】

(electronic publishing)編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル‐データ出版のこと。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】‥シヤウ‥

(electronic commerce)電子的なネットワークを通じて商品の販売や決済などの商取引を行うこと。EC

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょせき【電子書籍】

CD‐ROMやインターネットなどで提供される、電子化された書籍。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょめい【電子署名】

ネットワーク上のデータ交換で、作成者が本人であり改変が行われていないことを証明するために付ける暗号化されたデータ。電子署名法(2001年施行)がその要件と効果を規定する。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しんわりょく【電子親和力】

原子や分子が1個の電子と結合して陰イオンになるとき放出されるエネルギー。その値は陰イオンになる傾向の大小を表す。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

磁界による吸引・反発を利用したスイッチ。磁界を作る電流を制御することでオン・オフができる。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐すかし【電子透かし】

画像・動画・音声などのデータに、通常ではわからないように特定の情報を埋め込む技術。著作権情報を埋め込むために利用することが多い。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

2インチの専用フロッピー‐ディスクに50枚の静止画をアナログ記録できる電子カメラ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

(electron spin resonance)磁気共鳴の一種。電子のスピン磁気モーメントが、磁場中で外から加えられた特定の周波数の電磁波(マイクロ波)に対して共鳴する現象。固体物性・有機化学・生物物理学などで有力な測定方法。電子常磁性共鳴。ESR

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せいふ【電子政府】

情報技術を有効に利用して、行政機関が効率的に利便性の高いサービスを提供すること。また、そうした行政機関。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せん【電子線】

多数の電子の流れ。物質に当たると、二次電子やX線を放出したり、回折作用・蛍光作用・電離作用・写真作用などを示したりする。電子ビーム。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐そう【田字草】‥サウ

デンジソウ科の多年生水生シダ。根茎は細く、泥中を走り、これから葉を水面の上に出す。葉は4小葉で、田の字に見える。秋、葉柄の基部に嚢果をつけ内に大小胞子嚢を生ずる。タノジモ。カタバミモ。

でんじそう

⇒てんじ‐としょかん【点字図書館】

⇒てんじ‐ブロック【点字ブロック】

⇒てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】

てん‐じ【展示】

品物・作品をならべて一般の人々に見せること。「見本を―する」「―会」

てん‐じ【篆字】

篆書の文字。

でん‐し【伝使】

古代、伝符てんぷを下付され、伝馬に乗って公用の旅行をした官人。新任の国司など。

でん‐し【伝屍・伝尸】

肺結核の古称。伝屍病。

でん‐し【殿司】

⇒とのもづかさ

でん‐し【殿試】

中国の科挙の最終試験。郷試を経て会試(宋では省試)に及第した者を殿中に召し、天子が臨席して試験したこと。その及第者を進士と呼び、首席を状元、次席を榜眼、三席を探花と称した。宋の太祖に始まる。廷試。親試。御試。

でん‐し【電子】

(electron)素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は9.1094×10−31キログラム。電荷は−1.602×10−19クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは1/2。記号eまたはe− エレクトロン。→レプトン。

⇒でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

⇒でんし‐オルガン【電子オルガン】

⇒でんし‐おん【電子音】

⇒でんし‐おんがく【電子音楽】

⇒でんし‐か【電子化】

⇒でんし‐かいぎしつ【電子会議室】

⇒でんし‐がっき【電子楽器】

⇒でんし‐かん【電子管】

⇒でんし‐くみはん【電子組版】

⇒でんし‐けいさんき【電子計算機】

⇒でんし‐けいじばん【電子掲示板】

⇒でんし‐けっさい【電子決済】

⇒でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】

⇒でんし‐こうがく【電子工学】

⇒でんし‐こうがく【電子光学】

⇒でんし‐こうかん【電子交換】

⇒でんし‐こうこく【電子公告】

⇒でんし‐じしょ【電子辞書】

⇒でんし‐しゃしん【電子写真】

⇒でんし‐じゅう【電子銃】

⇒でんし‐しゅっぱん【電子出版】

⇒でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】

⇒でんし‐しょせき【電子書籍】

⇒でんし‐しょめい【電子署名】

⇒でんし‐しんわりょく【電子親和力】

⇒でんし‐すかし【電子透かし】

⇒でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

⇒でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

⇒でんし‐せいふ【電子政府】

⇒でんし‐せん【電子線】

⇒でんし‐そうち【電子装置】

⇒でんし‐タグ【電子タグ】

⇒でんし‐つい【電子対】

⇒でんし‐てちょう【電子手帳】

⇒でんし‐デバイス【電子デバイス】

⇒でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

⇒でんし‐とうひょう【電子投票】

⇒でんし‐どけい【電子時計】

⇒でんし‐にゅうさつ【電子入札】

⇒でんし‐にんしょう【電子認証】

⇒でんし‐は【電子波】

⇒でんし‐ビーム【電子ビーム】

⇒でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

⇒でんし‐ブック【電子ブック】

⇒でんし‐へんしゅう【電子編集】

⇒でんし‐ボルト【電子ボルト】

⇒でんし‐マネー【電子マネー】

⇒でんし‐メール【電子メール】

⇒でんし‐ゆうびん【電子郵便】

⇒でんし‐レンジ【電子レンジ】

⇒でんし‐レンズ【電子レンズ】

⇒でんし‐ろん【電子論】

でん‐じ【田地】‥ヂ

⇒でんち

でん‐じ【伝持】‥ヂ

〔仏〕仏法・戒法を受け伝えて護持すること。

⇒でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】

でん‐じ【電磁】

(electromagnetic)電気と磁気とが相互に伴って作用する意。

⇒でんじ‐かんのう【電磁感応】

⇒でんじき‐がく【電磁気学】

⇒でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

⇒でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

⇒でんじ‐たんい【電磁単位】

⇒でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】

⇒でんじ‐は【電磁波】

⇒でんじ‐ば【電磁場】

⇒でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】

⇒でんじ‐りょく【電磁力】

でんし‐ウイルス【電子ウイルス】

(→)コンピューター‐ウイルスに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐オルガン【電子オルガン】

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するオルガン。ハモンド‐オルガン・エレクトーンなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おん【電子音】

電気回路によって作り出される音。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐おんがく【電子音楽】

シンセサイザーなど電子音響機器を用いて作曲・演奏される音楽。また、シュトックハウゼンらの電気回路による発振音を素材として作った音楽。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐か【電子化】‥クワ

①業務や手続きなどの事務処理にコンピューターを導入すること。

②文書や画像などの情報をデジタル‐データに変換すること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かいぎしつ【電子会議室】‥クワイ‥

インターネットで、会員が情報や意見の交換、議論を行うために設けられたサイト。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐がっき【電子楽器】‥ガク‥

電鳴楽器の一種。電気回路による発振音を用いて演奏するもの。電子オルガン・シンセサイザーなど。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐かん【電子管】‥クワン

ガラス・金属・セラミックスなどの容器中の空間に電子流をつくって利用する装置。真空管・放電管など。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐かんのう【電磁感応】‥オウ

(→)電磁誘導に同じ。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しき【点式】

俳諧の判者が、句の優劣を表示するために評点をつける方式。引墨・点印を基本にする。

てんしき【転失気】

落語。医者の言った「転失気」という語が「屁へ」のことと知らなかった和尚が、その意を尋ねに行かせた小僧から「盃」のことだと嘘を教えられ失敗する。

でんじき‐がく【電磁気学】

電磁場を支配する物理法則を中心とした理論体系と、その応用に関する物理学の諸分野。

⇒でん‐じ【電磁】

てんじく【天竺】‥ヂク

①[後漢書西域伝、天竺]日本および中国で、インドの古称。

②ヨーロッパ人が渡来して以後、ある語にそえて、外国・遠隔地・舶来の意に用いた語。「―牡丹」「―の横町」

③天竺木綿の略。

④「唐から過ぎる」をもじって、「辛からすぎる」の意に用いる。「―味噌」「―醤びしお」

⇒てんじく‐あおい【天竺葵】

⇒てんじく‐がく【天竺楽】

⇒てんじく‐だい【天竺鯛】

⇒てんじく‐ねずみ【天竺鼠】

⇒てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】

⇒てんじく‐まめ【天竺豆】

⇒てんじく‐もめん【天竺木綿】

⇒てんじく‐よう【天竺様】

⇒てんじく‐ろうにん【天竺浪人】

てんじく‐あおい【天竺葵】‥ヂクアフヒ

ゼラニウムのこと。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐がく【天竺楽】‥ヂク‥

唐の十部伎の一つ。インド起源のもの。天平時代に日本に伝来した林邑りんゆう楽はその系統とされる。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐だい【天竺鯛】‥ヂクダヒ

テンジクダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。口と眼が大きい。淡灰色で約10本の淡褐色の横帯がある。雄が卵塊を口中に含んで保護する習性がある。南日本沿岸の砂泥底にすむ。広義にはテンジクダイ科魚類の総称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐とくべえ【天竺徳兵衛】‥ヂク‥ヱ

江戸初期の商人。播磨はりまの人。15歳の時から2度インド方面に渡航、仏跡を探り、貿易をしたという。その数奇な生涯は歌舞伎・浄瑠璃に劇化され、天竺徳兵衛物として世にもてはやされた。著「天竺渡海物語」。(1612?〜 )

てんじく‐ねずみ【天竺鼠】‥ヂク‥

テンジクネズミ科、またテンジクネズミ属の哺乳類の総称。7種が南米に分布。一般にはその一種モルモットを指す。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ぼたん【天竺牡丹】‥ヂク‥

ダリアの異称。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐まめ【天竺豆】‥ヂク‥

ソラマメの異称。

⇒てんじく【天竺】

でんし‐くみはん【電子組版】

(→)コンピューター組版に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てんじく‐もめん【天竺木綿】‥ヂク‥

(もとインド地方から輸入したのでいう)金巾カナキンよりやや厚手の白生地木綿織物。敷布・足袋たび地・裏地などとする。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐よう【天竺様】‥ヂクヤウ

〔建〕(→)大仏様だいぶつように同じ。

⇒てんじく【天竺】

てんじく‐ろうにん【天竺浪人】‥ヂクラウ‥

住所不定の浪人者。「逐電ちくてん浪人」をひっくり返した語という。傾城禁短気「此の身―の身となるとも」

⇒てんじく【天竺】

でんし‐けいさんき【電子計算機】

トランジスター・集積回路などを用いた高速自動計算機。演算装置のほかに制御装置・記憶装置を備え、あらかじめ作成したプログラムに従って計算や論理的処理を速やかに行う。グラフィックスや各種情報処理など多方面に利用。コンピューター。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けいじばん【電子掲示板】

インターネットで、加入している人が自由に読み書きできるコンピューター‐システム上の掲示板。BBS

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けっさい【電子決済】

電子的にデータを交換することにより売買取引を終了させること。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐けんびきょう【電子顕微鏡】‥キヤウ

光線の代りに電子線を用い、光学レンズの代りに電極・コイルなどを用いた一種の顕微鏡。電子波の波長は光線の波長よりはるかに短いので、分解能が非常によい。→電子レンズ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子工学】

電子管や半導体・磁性体などを用いた、通信・計測・情報処理などに関する技術・学問の総称。エレクトロニクス。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうがく【電子光学】‥クワウ‥

電場や磁場中での荷電粒子の軌道を幾何光学的に取り扱う学問。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうかん【電子交換】‥カウクワン

電話交換の制御を、専用のコンピューターで行う交換方式。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐こうこく【電子公告】

会社が電磁的方法により行う公告。会社のホームページ等で公告すればよいが、決算公告の場合を除き、適法に行われたか電子公告調査を受けなければならない。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐じしょ【電子辞書】

CD-ROMに収めたりネットワークで流したりして、コンピューターで利用する形態の辞書。また、辞書などのデータを内蔵した、小型の専用コンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でん‐じしゃく【電磁石】

軟鉄心の周囲に絶縁銅線をまきつけたもの。電流を流している間だけ軟鉄が磁化し、磁石となる。発電機・電動機などに用いられる。

でんし‐しゃしん【電子写真】

光電導性材料の表面を均一に帯電させ、露光して生じた静電潜像を着色微粒子などで物理的に現像し、支持体上に可視像を作る写真。事務用複写機に広く応用される。静電写真。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐しゃへい【電磁遮蔽】

電磁波の影響を避けるため、電気回路などを金属でおおって遮蔽すること。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐じゅう【電子銃】

電子線を発生させるための電極系。ブラウン管・X線管などに装着。

⇒でん‐し【電子】

てんし‐しゅくし【天使祝詞】

(→)アヴェ‐マリアに同じ。

⇒てん‐し【天使】

でんし‐しゅっぱん【電子出版】

(electronic publishing)編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル‐データ出版のこと。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょう‐とりひき【電子商取引】‥シヤウ‥

(electronic commerce)電子的なネットワークを通じて商品の販売や決済などの商取引を行うこと。EC

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょせき【電子書籍】

CD‐ROMやインターネットなどで提供される、電子化された書籍。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しょめい【電子署名】

ネットワーク上のデータ交換で、作成者が本人であり改変が行われていないことを証明するために付ける暗号化されたデータ。電子署名法(2001年施行)がその要件と効果を規定する。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐しんわりょく【電子親和力】

原子や分子が1個の電子と結合して陰イオンになるとき放出されるエネルギー。その値は陰イオンになる傾向の大小を表す。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐スイッチ【電磁スイッチ】

磁界による吸引・反発を利用したスイッチ。磁界を作る電流を制御することでオン・オフができる。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐すかし【電子透かし】

画像・動画・音声などのデータに、通常ではわからないように特定の情報を埋め込む技術。著作権情報を埋め込むために利用することが多い。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スチル‐ビデオ‐カメラ【電子スチルビデオカメラ】

2インチの専用フロッピー‐ディスクに50枚の静止画をアナログ記録できる電子カメラ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐スピン‐きょうめい【電子スピン共鳴】

(electron spin resonance)磁気共鳴の一種。電子のスピン磁気モーメントが、磁場中で外から加えられた特定の周波数の電磁波(マイクロ波)に対して共鳴する現象。固体物性・有機化学・生物物理学などで有力な測定方法。電子常磁性共鳴。ESR

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せいふ【電子政府】

情報技術を有効に利用して、行政機関が効率的に利便性の高いサービスを提供すること。また、そうした行政機関。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐せん【電子線】

多数の電子の流れ。物質に当たると、二次電子やX線を放出したり、回折作用・蛍光作用・電離作用・写真作用などを示したりする。電子ビーム。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐そう【田字草】‥サウ

デンジソウ科の多年生水生シダ。根茎は細く、泥中を走り、これから葉を水面の上に出す。葉は4小葉で、田の字に見える。秋、葉柄の基部に嚢果をつけ内に大小胞子嚢を生ずる。タノジモ。カタバミモ。

でんじそう

でんし‐そうち【電子装置】‥サウ‥

電子管・トランジスターなどのように電子の運動を利用した素子、あるいはそれらを応用した装置の総称。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐タグ【電子タグ】

(→)ICタグに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐たんい【電磁単位】‥ヰ

電磁気に関する単位系の一つ。磁気に関するクーロンの法則を利用して磁気量の単位を定め、これと、長さ・時間等の諸単位とを組み合わせて、電磁気諸量の単位を導いたもの。記号emu →静電単位。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しち【転質】

質権者が、自己の質権のある質物を、他に質入れすること。またじち。

でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】‥テウ‥

電磁誘導加熱の原理を応用した調理器。調理台下の電磁コイルに電気を流して磁力線を発生させ、これにより鍋に誘導される電流の電気抵抗熱で加熱する。IH調理器。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しつ【天質】

うまれつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐しつ【癲疾】

癲癇てんかん。

てん‐じつ【天日】

太陽。日輪。

⇒てんじつ‐えん【天日塩】

でんし‐つい【電子対】

①電子と陽電子の組。この両者が衝突すると消滅してガンマ線を放出する。この現象を電子対消滅といい、その逆過程を電子対生成という。

②超伝導状態を出現させる2個の電子の組。クーパー対。

③化学結合のさい2個の原子によって共有される2個の電子の組。→共有結合。

⇒でん‐し【電子】

てんじつ‐えん【天日塩】

⇒てんぴじお

⇒てん‐じつ【天日】

でんし‐てちょう【電子手帳】‥チヤウ

手帳の機能をもった携帯型のコンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐デバイス【電子デバイス】

(electron device)電子の働きを利用した能動素子の総称。トランジスターなどの半導体素子や電子管など。これらの基本素子を組み合わせた集積回路などを含めることもある。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

生体の酸化還元の過程で、酸化還元酵素を介して電子の受け渡しが一定の順序で進行する系およびその酵素系。呼吸に関与して、ATP合成系の一部をなすもの、解毒や脂肪酸の不飽和化反応にあずかるものなど多様の系がある。代表的なものはミトコンドリアの呼吸鎖電子伝達系。→チトクロム。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐てんのう【天智天皇】‥ヂ‥ワウ

7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別あめみことひらかすわけ、また葛城かずらき・中大兄なかのおおえ。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671)→天皇(表)

てんし‐どう【天師道】‥ダウ

五斗米道ごとべいどうのこと。215年に公認された後の呼び名。

でんし‐とうひょう【電子投票】‥ヘウ

コンピューターやネットワークを利用して行う投票。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐どけい【電子時計】

水晶発振器などを利用し、電子回路で正確な周期的電気信号を発生し、時を刻み表示する時計。水晶時計・セシウム時計など。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐としょかん【点字図書館】‥クワン

点訳図書や録音テープを、主として郵送で貸出しする視覚障害者のための施設。身体障害者福祉法に定める施設の一つ。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐にゅうさつ【電子入札】‥ニフ‥

インターネットを使って入札手続きを行うシステム。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐にんしょう【電子認証】

電子的なネットワークで、暗号技術を利用して送信者の本人確認、送信データの内容や通信日時などを証明・保証すること。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】‥ヂ‥

(→)真言八祖2に同じ。

⇒でん‐じ【伝持】

でんし‐は【電子波】

電子を粒子としてでなく物質波として扱う時の呼び方。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐は【電磁波】

電磁場の周期的な変化が真空中や物質中を伝わる横波。マクスウェルの電磁理論によって、光やX線が電磁波にほかならないことが示された。

電磁波

でんし‐そうち【電子装置】‥サウ‥

電子管・トランジスターなどのように電子の運動を利用した素子、あるいはそれらを応用した装置の総称。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐タグ【電子タグ】

(→)ICタグに同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐たんい【電磁単位】‥ヰ

電磁気に関する単位系の一つ。磁気に関するクーロンの法則を利用して磁気量の単位を定め、これと、長さ・時間等の諸単位とを組み合わせて、電磁気諸量の単位を導いたもの。記号emu →静電単位。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しち【転質】

質権者が、自己の質権のある質物を、他に質入れすること。またじち。

でんじ‐ちょうりき【電磁調理器】‥テウ‥

電磁誘導加熱の原理を応用した調理器。調理台下の電磁コイルに電気を流して磁力線を発生させ、これにより鍋に誘導される電流の電気抵抗熱で加熱する。IH調理器。

⇒でん‐じ【電磁】

てん‐しつ【天質】

うまれつき。天性。天稟てんぴん。

てん‐しつ【癲疾】

癲癇てんかん。

てん‐じつ【天日】

太陽。日輪。

⇒てんじつ‐えん【天日塩】

でんし‐つい【電子対】

①電子と陽電子の組。この両者が衝突すると消滅してガンマ線を放出する。この現象を電子対消滅といい、その逆過程を電子対生成という。

②超伝導状態を出現させる2個の電子の組。クーパー対。

③化学結合のさい2個の原子によって共有される2個の電子の組。→共有結合。

⇒でん‐し【電子】

てんじつ‐えん【天日塩】

⇒てんぴじお

⇒てん‐じつ【天日】

でんし‐てちょう【電子手帳】‥チヤウ

手帳の機能をもった携帯型のコンピューター装置。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐デバイス【電子デバイス】

(electron device)電子の働きを利用した能動素子の総称。トランジスターなどの半導体素子や電子管など。これらの基本素子を組み合わせた集積回路などを含めることもある。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐でんたつけい【電子伝達系】

生体の酸化還元の過程で、酸化還元酵素を介して電子の受け渡しが一定の順序で進行する系およびその酵素系。呼吸に関与して、ATP合成系の一部をなすもの、解毒や脂肪酸の不飽和化反応にあずかるものなど多様の系がある。代表的なものはミトコンドリアの呼吸鎖電子伝達系。→チトクロム。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐てんのう【天智天皇】‥ヂ‥ワウ

7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別あめみことひらかすわけ、また葛城かずらき・中大兄なかのおおえ。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671)→天皇(表)

てんし‐どう【天師道】‥ダウ

五斗米道ごとべいどうのこと。215年に公認された後の呼び名。

でんし‐とうひょう【電子投票】‥ヘウ

コンピューターやネットワークを利用して行う投票。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐どけい【電子時計】

水晶発振器などを利用し、電子回路で正確な周期的電気信号を発生し、時を刻み表示する時計。水晶時計・セシウム時計など。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐としょかん【点字図書館】‥クワン

点訳図書や録音テープを、主として郵送で貸出しする視覚障害者のための施設。身体障害者福祉法に定める施設の一つ。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐にゅうさつ【電子入札】‥ニフ‥

インターネットを使って入札手続きを行うシステム。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐にんしょう【電子認証】

電子的なネットワークで、暗号技術を利用して送信者の本人確認、送信データの内容や通信日時などを証明・保証すること。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐の‐はっそ【伝持の八祖】‥ヂ‥

(→)真言八祖2に同じ。

⇒でん‐じ【伝持】

でんし‐は【電子波】

電子を粒子としてでなく物質波として扱う時の呼び方。

⇒でん‐し【電子】

でんじ‐は【電磁波】

電磁場の周期的な変化が真空中や物質中を伝わる横波。マクスウェルの電磁理論によって、光やX線が電磁波にほかならないことが示された。

電磁波

γ線

エックス‐せん【X線】

紫外線

可視光線

赤外線

電波

マイクロ波

ミリ波

ユー‐エッチ‐エフ【UHF】

超短波

短波

中波

長波

超長波

⇒でん‐じ【電磁】

でんじ‐ば【電磁場】

相互転化する電場と磁場を、統一的にとらえたもの。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ビーム【電子ビーム】

(→)電子線に同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

電子写真によって文書などを複写する機械。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ブック【電子ブック】

①(→)電子書籍に同じ。

②直径8センチメートルのCD-ROMを対象とした電子出版の規格の一種。検索用ソフトはロム化し、ディスクを保護するためのプラスチック製の容器を備える。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ブロック【点字ブロック】

歩道やプラットホームなどで、視覚障害者用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止地点や進行方向を知らせる。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐へんしゅう【電子編集】‥シフ

コンピューターを利用して行う出版物・映画・音楽などの編集。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ボルト【電子ボルト】

(electron volt)エネルギーの単位の一つ。電位差1ボルトの2点間を動いた電子の得る運動エネルギーを1電子ボルトとする。ほぼ1.60×10−19ジュールに等しい。エレクトロン‐ボルト。記号eV

⇒でん‐し【電子】

でんし‐マネー【電子マネー】

貨幣価値をデジタル‐データとしてICカードやソフトウェアに記録し、貨幣価値の授受を電子的に行う仕組み。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐メール【電子メール】

①コンピューター同士が、ネットワークを通じて文書・画像などの情報を伝達・蓄積する通信システム。また、そのシステムにより交換されるメッセージ。インターネットの利用形態の一つ。イー‐メール。メール。

②(→)電子郵便に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てん‐しゃ【天赦】

天赦日の略。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「暦せんさくをすれば、明日は―、鬼宿日きしゅくにち」

⇒てんしゃ‐にち【天赦日】

てん‐しゃ【転写】

①文章・絵などを他のものから写しとること。「―本」

②〔生〕(transcription)DNA上の遺伝情報が、メッセンジャーRNAに写しとられる過程。遺伝情報が蛋白質の構造として形質発現する過程の第1段階。→翻訳2。

③〔言〕(transliteration)ある言語表記を、別の一般的な表記方式で書き換えること。「アラビア語をローマ字で―する」

⇒てんしゃ‐し【転写紙】

⇒てんしゃ‐せきばん【転写石版】

てん‐じゃ【点者】

①連歌・俳諧・川柳などで、評点し、その優劣を判定する人。判者。

②宮中歌会始めに選の決裁に当たる人。

でん‐しゃ【田社】

神祇官の神名帳に記録されていない神社。すなわち官社に対して非官社をいう。

でん‐しゃ【田舎】

(古くはデンジャとも)いなか。いなかの家。平家物語7「さしもの名物を―の塵になさんこと」

⇒でんしゃ‐かん【田舎漢】

でん‐しゃ【田者】

農夫。田夫。いなかもの。

でん‐しゃ【伝写】

次から次へと伝え写すこと。いったん写したものを再び写すこと。またうつし。

でん‐しゃ【殿舎】

ごてん。やかた。

でん‐しゃ【鈿車】

螺鈿らでんで飾った車。太平記39「―の軸とどろき、細馬さいばくつばみを鳴らして」

でん‐しゃ【電車】

主電動機を備えた旅客車・貨車およびこれと連結運転される旅客車などの総称。ひろく電化された鉄道一般の意味にも用いる。夏目漱石、草枕「近頃は―とか云ふものが出来たさうぢやが、一寸乗つて見たい様な気がする」

⇒でんしゃ‐く【電車区】

⇒でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

⇒でんしゃ‐みち【電車道】

でんしゃ‐かん【田舎漢】

いなかのおとこ。いなかもの。

⇒でん‐しゃ【田舎】

てん‐しゃく【天爵】

その人に自然に備わった徳の高さ。福沢諭吉、福翁百話「人爵を無頓着に附するは所謂―を重んずるの意ならんなれども」↔人爵

てん‐しゃく【転借】

人の借りている物を、その人からさらにまた借り受けること。またがり。↔転貸てんたい

てん‐じゃく【典籍】

⇒てんせき

でんしゃ‐く【電車区】

電車の運転業務管理機関。

⇒でん‐しゃ【電車】

でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

子供の遊びで、紐で作った輪を電車になぞらえ、中に運転手・客・車掌の役で並んで入って、走って遊ぶもの。

⇒でん‐しゃ【電車】

てんしゃ‐し【転写紙】

ゼラチン・卵白・澱粉糊などを塗布した薄手の紙。これに直接描くか、印刷した画像を石版・陶器・ブリキなどの表面に転写するのに用いる。

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐せきばん【転写石版】

印刷しようとする文字・図形を、転写紙に脂肪性インクで描いておき、これを石版石表面に押しつけて転写し、印刷版としたもの。→石版

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐だい【転車台】

機関車・運搬車・自動車などの車両の方向転換などのために使用する回転台。

てんしゃ‐にち【天赦日】

暦注の一つ。万事に障りなしという吉日。

⇒てん‐しゃ【天赦】

でんしゃ‐みち【電車道】

相撲で、立合いから一直線に押されたり寄られたりして、そのまま土俵の外に出されること。

⇒でん‐しゃ【電車】

てん‐しゅ【天主】

①(ラテン語Deusの漢訳という)キリスト教で、天にいます神。上帝。天帝。〈日葡辞書〉

②〔仏〕諸天(神々)の主。主に帝釈天についていう。

③⇒てんしゅ(天守)。

⇒てんしゅ‐きょう【天主教】

⇒てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】

⇒てんしゅ‐どう【天主堂】

てん‐しゅ【天守】

(「天主」とも書いた)城郭の本丸にある最大の櫓やぐら。戦時には展望台・司令塔または最後の根拠地となり、平時は領主の権勢の表現。文献上の初見は1550年(天文19)の伊丹城で、76年(天正4)織田信長構築の安土城に至って壮麗雄偉な様式を完成。天守閣。

⇒てんしゅ‐かく【天守閣】

⇒てんしゅ‐ばん【天守番】

⇒てんしゅ‐まい【天守米】

てん‐しゅ【天衆】

(テンジュとも)〔仏〕梵天・帝釈たいしゃく天など天界に住む神々。諸天。

てん‐しゅ【典主】

①(「典」は質に入れる意)質を取る人。質屋の主人。

②かんぬし。社司。神官。宮司。

てん‐しゅ【店主】

店の主人。

てん‐じゅ【天寿】

天から授けられた寿命。天年。定命じょうみょう。「―を全うする」

てん‐じゅ【天授】

①天から授かること。生れつき備えていること。また、その才能。天稟てんぴん。十訓抄「―人与の時なれば」

②梵語Devadatta(提婆達多)の漢訳。→だいばだった

てんじゅ【天授】

南北朝時代の南朝、長慶天皇朝の年号。文中4年5月27日(1375年6月26日)改元、天授7年2月10日(1381年3月6日)弘和に改元。

てん‐じゅ【転手】

琵琶や三味線の頭部にある、弦を巻きつけるねじ。これをねじって音の高低を調節する。糸巻。天柱てんじ。転軫てんじん。→三味線(図)

でん‐じゅ【伝受】

伝え受けること。伝授されること。西鶴諸国ばなし「石川五右衛門より―の昼盗みの大事」

でん‐じゅ【伝授】

伝え授けること。特に、芸道の奥義などを教え伝えること。鶉衣「世に秘事―といふものは、渡世の者の術なり」。「こつを―する」

⇒でんじゅ‐ごと【伝授事】

⇒でんじゅ‐もの【伝授物】

てん‐じゅう【転住】‥ヂユウ

住居をかえること。転居。

てん‐じゅう【填充】

ふさいでいっぱいにすること。つめてふさぐこと。充填。

⇒てんじゅう‐せい【填充性】

でん‐しゅう【田臭】‥シウ

いなかくささ。

でん‐しゅう【伝習】‥シフ

伝えられてならうこと。教えられて学ぶこと。「―生」

てん‐しゅうごう【点集合】‥シフガフ

〔数〕空間の部分集合、すなわち点を構成要素とする集合。

てんじゅう‐せい【填充性】

物質が空間をふさぎみたす性質。

⇒てん‐じゅう【填充】

でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】‥イウダウ

磁場と導体が相対的に動いている時、導体に起電力が生じる現象。1831年ファラデーが発見。電磁感応。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ゆうびん【電子郵便】‥イウ‥

通信文などを電気通信により郵便局から伝送し、宛先に配達する郵便。ファクシミリ送信(レタックス)型の速達郵便とコンピューター発信型とがある。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】‥イウ‥

点字の書状及び記号のある原板を公認の盲人協会から差し出すもの、またはこれに宛てるもの。郵便料は無料。

⇒てん‐じ【点字】

でんしゅうろく【伝習録】‥シフ‥

王陽明の語録。門人徐愛らの編。1518年に初刊。のち書簡などを増補して3巻となる。陽明学の大綱がうかがえる。

てんしゅ‐かく【天守閣】

(→)天守に同じ。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐きょう【天主教】‥ケウ

(明治・大正期までの語)カトリック教の別称。キリシタン宗。福沢諭吉、通俗国権論「西洋に於て―の旧説を排してプロテスタントの新説を工夫したるも」

⇒てん‐しゅ【天主】

てん‐しゅく【転宿】

宿所をかえて他に移ること。

てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】‥ケウクワイ

ローマ‐カトリック教会の別称。公教会。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんじゅ‐こく【天寿国】

極楽の異称。「无寿むじゅ国」の読み誤りという。

⇒てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】

てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】‥シウチヤウ

飛鳥時代の繍帳。聖徳太子の没後、妃の橘大女郎が太子が往生した天寿国のありさまを侍女たちに刺繍させて追懐のよすがにしたもの。もと法隆寺にあり、当初2帳であったが、いまは破損してわずかに残欠が中宮寺に遺る。繍中に銘文があり、その全文は「上宮聖徳法王帝説」に見える。刺繍で描かれた最古のもの。天寿国曼荼羅。国宝。

⇒てんじゅ‐こく【天寿国】

でんじゅ‐ごと【伝授事】

伝授物。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「かりそめながら真の台子だいすの―」

⇒でん‐じゅ【伝授】

てん‐しゅつ【点出】

絵の中に、或るものを描き出すこと。

てん‐しゅつ【転出】

①今まで住んでいた地から他の地へ移住し去ること。「―届」↔転入。

②今までの職場・任地を出て他に移ること。「子会社へ―する」

てんしゅ‐どう【天主堂】‥ダウ

天主教の教会堂。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんしゅ‐ばん【天守番】

江戸幕府の職名。江戸城の天守の守衛に当たるもの。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐まい【天守米】

城の天守にたくわえておく米。城米。転じて、上等の米。好色一代女4「よそは皆赤米なれども、此方は播州の―」

⇒てん‐しゅ【天守】

でんじゅ‐もの【伝授物】

①伝授を受けなければ知り難い物事。

②秘事。秘物。口伝すべきもの。伝授事。

⇒でん‐じゅ【伝授】

てんしゅものがたり【天守物語】

泉鏡花作の戯曲。1917年(大正6)発表、51年新派が初演。姫路城の天守に住む妖怪の姫と若侍の恋物語。

てん‐しゅん【転瞬】

まばたきすること。また、まばたきするほどの、ごく短い時間。瞬時。

でん‐しゅん【殿春】

陰暦3月の称。

てんしょ

(テンショウの訛)天正カルタ。また、それでするカルタ賭博。浄瑠璃、傾城阿波鳴門「此方も粋方すいほうの女房なら、ちつと―でも覚えさうな物ぢやがなあ」

てん‐しょ【典書】

書司ふみのつかさの次官。ふんのすけ。

てん‐しょ【添書】

(→)添状そえじょうに同じ。

てん‐しょ【転所】

①場所をかえること。

②住所をかえること。

③裁判官が任所をかえること。

てん‐しょ【篆書】

漢字の一体。大篆と小篆とがある。

てん‐じょ【天助】

天のたすけ。天佑てんゆう。

でん‐しょ【伝書】

①書状を伝えること。

②秘伝を記した書。また、家に代々伝わった書物。

⇒でんしょ‐し【伝書使】

⇒でんしょ‐ばと【伝書鳩】

てんしょう【天正】‥シヤウ

[文選・老子]安土・桃山時代、正親町おおぎまち・後陽成天皇朝の年号。元亀4年7月28日(1573年8月25日)改元、天正20年12月8日(1593年1月10日)文禄に改元。

⇒てんしょう‐おおばん【天正大判】

⇒てんしょう‐カルタ【天正カルタ】

⇒てんしょう‐けんおうしせつ【天正遣欧使節】

⇒てんしょう‐こばん【天正小判】

てんしょう【天承】

(テンジョウとも)[漢書]平安後期、崇徳天皇朝の年号。大治6年1月29日(1131年2月28日)改元、天承2年8月11日(1132年9月21日)長承に改元。

てん‐しょう【天象】‥シヤウ

①天体の現象。日・月・星のおこす現象。

②空模様。そらあい。

⇒てんしょう‐ぎ【天象儀】

てん‐しょう【

γ線

エックス‐せん【X線】

紫外線

可視光線

赤外線

電波

マイクロ波

ミリ波

ユー‐エッチ‐エフ【UHF】

超短波

短波

中波

長波

超長波

⇒でん‐じ【電磁】

でんじ‐ば【電磁場】

相互転化する電場と磁場を、統一的にとらえたもの。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ビーム【電子ビーム】

(→)電子線に同じ。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ふくしゃき【電子複写機】

電子写真によって文書などを複写する機械。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ブック【電子ブック】

①(→)電子書籍に同じ。

②直径8センチメートルのCD-ROMを対象とした電子出版の規格の一種。検索用ソフトはロム化し、ディスクを保護するためのプラスチック製の容器を備える。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ブロック【点字ブロック】

歩道やプラットホームなどで、視覚障害者用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止地点や進行方向を知らせる。

⇒てん‐じ【点字】

でんし‐へんしゅう【電子編集】‥シフ

コンピューターを利用して行う出版物・映画・音楽などの編集。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐ボルト【電子ボルト】

(electron volt)エネルギーの単位の一つ。電位差1ボルトの2点間を動いた電子の得る運動エネルギーを1電子ボルトとする。ほぼ1.60×10−19ジュールに等しい。エレクトロン‐ボルト。記号eV

⇒でん‐し【電子】

でんし‐マネー【電子マネー】

貨幣価値をデジタル‐データとしてICカードやソフトウェアに記録し、貨幣価値の授受を電子的に行う仕組み。

⇒でん‐し【電子】

でんし‐メール【電子メール】

①コンピューター同士が、ネットワークを通じて文書・画像などの情報を伝達・蓄積する通信システム。また、そのシステムにより交換されるメッセージ。インターネットの利用形態の一つ。イー‐メール。メール。

②(→)電子郵便に同じ。

⇒でん‐し【電子】

てん‐しゃ【天赦】

天赦日の略。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「暦せんさくをすれば、明日は―、鬼宿日きしゅくにち」

⇒てんしゃ‐にち【天赦日】

てん‐しゃ【転写】

①文章・絵などを他のものから写しとること。「―本」

②〔生〕(transcription)DNA上の遺伝情報が、メッセンジャーRNAに写しとられる過程。遺伝情報が蛋白質の構造として形質発現する過程の第1段階。→翻訳2。

③〔言〕(transliteration)ある言語表記を、別の一般的な表記方式で書き換えること。「アラビア語をローマ字で―する」

⇒てんしゃ‐し【転写紙】

⇒てんしゃ‐せきばん【転写石版】

てん‐じゃ【点者】

①連歌・俳諧・川柳などで、評点し、その優劣を判定する人。判者。

②宮中歌会始めに選の決裁に当たる人。

でん‐しゃ【田社】

神祇官の神名帳に記録されていない神社。すなわち官社に対して非官社をいう。

でん‐しゃ【田舎】

(古くはデンジャとも)いなか。いなかの家。平家物語7「さしもの名物を―の塵になさんこと」

⇒でんしゃ‐かん【田舎漢】

でん‐しゃ【田者】

農夫。田夫。いなかもの。

でん‐しゃ【伝写】

次から次へと伝え写すこと。いったん写したものを再び写すこと。またうつし。

でん‐しゃ【殿舎】

ごてん。やかた。

でん‐しゃ【鈿車】

螺鈿らでんで飾った車。太平記39「―の軸とどろき、細馬さいばくつばみを鳴らして」

でん‐しゃ【電車】

主電動機を備えた旅客車・貨車およびこれと連結運転される旅客車などの総称。ひろく電化された鉄道一般の意味にも用いる。夏目漱石、草枕「近頃は―とか云ふものが出来たさうぢやが、一寸乗つて見たい様な気がする」

⇒でんしゃ‐く【電車区】

⇒でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

⇒でんしゃ‐みち【電車道】

でんしゃ‐かん【田舎漢】

いなかのおとこ。いなかもの。

⇒でん‐しゃ【田舎】

てん‐しゃく【天爵】

その人に自然に備わった徳の高さ。福沢諭吉、福翁百話「人爵を無頓着に附するは所謂―を重んずるの意ならんなれども」↔人爵

てん‐しゃく【転借】

人の借りている物を、その人からさらにまた借り受けること。またがり。↔転貸てんたい

てん‐じゃく【典籍】

⇒てんせき

でんしゃ‐く【電車区】

電車の運転業務管理機関。

⇒でん‐しゃ【電車】

でんしゃ‐ごっこ【電車ごっこ】

子供の遊びで、紐で作った輪を電車になぞらえ、中に運転手・客・車掌の役で並んで入って、走って遊ぶもの。

⇒でん‐しゃ【電車】

てんしゃ‐し【転写紙】

ゼラチン・卵白・澱粉糊などを塗布した薄手の紙。これに直接描くか、印刷した画像を石版・陶器・ブリキなどの表面に転写するのに用いる。

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐せきばん【転写石版】

印刷しようとする文字・図形を、転写紙に脂肪性インクで描いておき、これを石版石表面に押しつけて転写し、印刷版としたもの。→石版

⇒てん‐しゃ【転写】

てんしゃ‐だい【転車台】

機関車・運搬車・自動車などの車両の方向転換などのために使用する回転台。

てんしゃ‐にち【天赦日】

暦注の一つ。万事に障りなしという吉日。

⇒てん‐しゃ【天赦】

でんしゃ‐みち【電車道】

相撲で、立合いから一直線に押されたり寄られたりして、そのまま土俵の外に出されること。

⇒でん‐しゃ【電車】

てん‐しゅ【天主】

①(ラテン語Deusの漢訳という)キリスト教で、天にいます神。上帝。天帝。〈日葡辞書〉

②〔仏〕諸天(神々)の主。主に帝釈天についていう。

③⇒てんしゅ(天守)。

⇒てんしゅ‐きょう【天主教】

⇒てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】

⇒てんしゅ‐どう【天主堂】

てん‐しゅ【天守】

(「天主」とも書いた)城郭の本丸にある最大の櫓やぐら。戦時には展望台・司令塔または最後の根拠地となり、平時は領主の権勢の表現。文献上の初見は1550年(天文19)の伊丹城で、76年(天正4)織田信長構築の安土城に至って壮麗雄偉な様式を完成。天守閣。

⇒てんしゅ‐かく【天守閣】

⇒てんしゅ‐ばん【天守番】

⇒てんしゅ‐まい【天守米】

てん‐しゅ【天衆】

(テンジュとも)〔仏〕梵天・帝釈たいしゃく天など天界に住む神々。諸天。

てん‐しゅ【典主】

①(「典」は質に入れる意)質を取る人。質屋の主人。

②かんぬし。社司。神官。宮司。

てん‐しゅ【店主】

店の主人。

てん‐じゅ【天寿】

天から授けられた寿命。天年。定命じょうみょう。「―を全うする」

てん‐じゅ【天授】

①天から授かること。生れつき備えていること。また、その才能。天稟てんぴん。十訓抄「―人与の時なれば」

②梵語Devadatta(提婆達多)の漢訳。→だいばだった

てんじゅ【天授】

南北朝時代の南朝、長慶天皇朝の年号。文中4年5月27日(1375年6月26日)改元、天授7年2月10日(1381年3月6日)弘和に改元。

てん‐じゅ【転手】

琵琶や三味線の頭部にある、弦を巻きつけるねじ。これをねじって音の高低を調節する。糸巻。天柱てんじ。転軫てんじん。→三味線(図)

でん‐じゅ【伝受】

伝え受けること。伝授されること。西鶴諸国ばなし「石川五右衛門より―の昼盗みの大事」

でん‐じゅ【伝授】

伝え授けること。特に、芸道の奥義などを教え伝えること。鶉衣「世に秘事―といふものは、渡世の者の術なり」。「こつを―する」

⇒でんじゅ‐ごと【伝授事】

⇒でんじゅ‐もの【伝授物】

てん‐じゅう【転住】‥ヂユウ

住居をかえること。転居。

てん‐じゅう【填充】

ふさいでいっぱいにすること。つめてふさぐこと。充填。

⇒てんじゅう‐せい【填充性】

でん‐しゅう【田臭】‥シウ

いなかくささ。

でん‐しゅう【伝習】‥シフ

伝えられてならうこと。教えられて学ぶこと。「―生」

てん‐しゅうごう【点集合】‥シフガフ

〔数〕空間の部分集合、すなわち点を構成要素とする集合。

てんじゅう‐せい【填充性】

物質が空間をふさぎみたす性質。

⇒てん‐じゅう【填充】

でんじ‐ゆうどう【電磁誘導】‥イウダウ

磁場と導体が相対的に動いている時、導体に起電力が生じる現象。1831年ファラデーが発見。電磁感応。

⇒でん‐じ【電磁】

でんし‐ゆうびん【電子郵便】‥イウ‥

通信文などを電気通信により郵便局から伝送し、宛先に配達する郵便。ファクシミリ送信(レタックス)型の速達郵便とコンピューター発信型とがある。

⇒でん‐し【電子】

てんじ‐ゆうびんぶつ【点字郵便物】‥イウ‥

点字の書状及び記号のある原板を公認の盲人協会から差し出すもの、またはこれに宛てるもの。郵便料は無料。

⇒てん‐じ【点字】

でんしゅうろく【伝習録】‥シフ‥

王陽明の語録。門人徐愛らの編。1518年に初刊。のち書簡などを増補して3巻となる。陽明学の大綱がうかがえる。

てんしゅ‐かく【天守閣】

(→)天守に同じ。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐きょう【天主教】‥ケウ

(明治・大正期までの語)カトリック教の別称。キリシタン宗。福沢諭吉、通俗国権論「西洋に於て―の旧説を排してプロテスタントの新説を工夫したるも」

⇒てん‐しゅ【天主】

てん‐しゅく【転宿】

宿所をかえて他に移ること。

てんしゅ‐こうきょうかい【天主公教会】‥ケウクワイ

ローマ‐カトリック教会の別称。公教会。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんじゅ‐こく【天寿国】

極楽の異称。「无寿むじゅ国」の読み誤りという。

⇒てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】

てんじゅこく‐しゅうちょう【天寿国繍帳】‥シウチヤウ

飛鳥時代の繍帳。聖徳太子の没後、妃の橘大女郎が太子が往生した天寿国のありさまを侍女たちに刺繍させて追懐のよすがにしたもの。もと法隆寺にあり、当初2帳であったが、いまは破損してわずかに残欠が中宮寺に遺る。繍中に銘文があり、その全文は「上宮聖徳法王帝説」に見える。刺繍で描かれた最古のもの。天寿国曼荼羅。国宝。

⇒てんじゅ‐こく【天寿国】

でんじゅ‐ごと【伝授事】

伝授物。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「かりそめながら真の台子だいすの―」

⇒でん‐じゅ【伝授】

てん‐しゅつ【点出】

絵の中に、或るものを描き出すこと。

てん‐しゅつ【転出】

①今まで住んでいた地から他の地へ移住し去ること。「―届」↔転入。

②今までの職場・任地を出て他に移ること。「子会社へ―する」

てんしゅ‐どう【天主堂】‥ダウ

天主教の教会堂。

⇒てん‐しゅ【天主】

てんしゅ‐ばん【天守番】

江戸幕府の職名。江戸城の天守の守衛に当たるもの。

⇒てん‐しゅ【天守】

てんしゅ‐まい【天守米】

城の天守にたくわえておく米。城米。転じて、上等の米。好色一代女4「よそは皆赤米なれども、此方は播州の―」

⇒てん‐しゅ【天守】

でんじゅ‐もの【伝授物】

①伝授を受けなければ知り難い物事。

②秘事。秘物。口伝すべきもの。伝授事。

⇒でん‐じゅ【伝授】

てんしゅものがたり【天守物語】

泉鏡花作の戯曲。1917年(大正6)発表、51年新派が初演。姫路城の天守に住む妖怪の姫と若侍の恋物語。

てん‐しゅん【転瞬】

まばたきすること。また、まばたきするほどの、ごく短い時間。瞬時。

でん‐しゅん【殿春】

陰暦3月の称。

てんしょ

(テンショウの訛)天正カルタ。また、それでするカルタ賭博。浄瑠璃、傾城阿波鳴門「此方も粋方すいほうの女房なら、ちつと―でも覚えさうな物ぢやがなあ」

てん‐しょ【典書】

書司ふみのつかさの次官。ふんのすけ。

てん‐しょ【添書】

(→)添状そえじょうに同じ。

てん‐しょ【転所】

①場所をかえること。

②住所をかえること。

③裁判官が任所をかえること。

てん‐しょ【篆書】

漢字の一体。大篆と小篆とがある。

てん‐じょ【天助】

天のたすけ。天佑てんゆう。

でん‐しょ【伝書】

①書状を伝えること。

②秘伝を記した書。また、家に代々伝わった書物。

⇒でんしょ‐し【伝書使】

⇒でんしょ‐ばと【伝書鳩】

てんしょう【天正】‥シヤウ

[文選・老子]安土・桃山時代、正親町おおぎまち・後陽成天皇朝の年号。元亀4年7月28日(1573年8月25日)改元、天正20年12月8日(1593年1月10日)文禄に改元。

⇒てんしょう‐おおばん【天正大判】

⇒てんしょう‐カルタ【天正カルタ】

⇒てんしょう‐けんおうしせつ【天正遣欧使節】

⇒てんしょう‐こばん【天正小判】

てんしょう【天承】

(テンジョウとも)[漢書]平安後期、崇徳天皇朝の年号。大治6年1月29日(1131年2月28日)改元、天承2年8月11日(1132年9月21日)長承に改元。

てん‐しょう【天象】‥シヤウ

①天体の現象。日・月・星のおこす現象。

②空模様。そらあい。

⇒てんしょう‐ぎ【天象儀】

てん‐しょう【広辞苑 ページ 13647 での【○天定まってまた能く人を破る】単語。