複数辞典一括検索+![]()

![]()

イー【一】🔗⭐🔉

イー【一】

中国語の一いち。ひとつ。浮世床2「両人、―、六りゅう、七ちぇえ、三さん」。「―‐ファン(翻)」

いち【一・壱】🔗⭐🔉

いち【一・壱】

(呉音)

[一]〔名〕

①自然数の最初の数。ひとつ。ひと。いつ。「壱」は「一」の大字。

②幾つかの中の一つ。ある一つ。「―部分」

③同一。また、一つのものの全体。「―門」

④最もすぐれたこと。また、そのもの。第一。首位。最上。最善。「―のおとど」「世界―」

⑤物事の最初。「―からやり直す」

⑥もっぱら。ただ一つ。

⑦わずか。

⑧三味線のいちのいと。

⑨髷まげの元結もとゆいで結んだ所から後方に出た部分。

[二]〔副〕

最も。一番。いっち。狂言、文相撲「何を―得てゐるぞ」→いつ(一・壱)

⇒一押二金三男

⇒一が栄える

⇒一金二男

⇒一か八か

⇒一から十まで

⇒一工面二働

⇒一と言って二とない

⇒一に褒められ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪引く

⇒一にも二にも

⇒一の裏は六

⇒一姫二太郎

⇒一富士二鷹三茄子

⇒一も二も無く

⇒一を聞いて十を知る

⇒一を以て万を知る

いち‐いち【一一】🔗⭐🔉

いち‐いち【一一】

①一つ一つのこと。一つずつすべてに及ぶこと。栄華物語若枝「『はべしやうしかじか』と―に申させたまへば」。「―説明する」「―文句を言う」

②ひとりびとり。めいめい。平家物語2「―に召とつてたづね沙汰仕るべし」

○一が栄えるいちがさかえる🔗⭐🔉

○一が栄えるいちがさかえる

(「一期いちご栄える」の転訛か)おとぎ話などの終りに言うことば。めでたし、めでたし。「市が栄える」とも。

⇒いち【一・壱】

いち‐がしら【市頭】

市場の上手かみて。狂言、柿売「まづ―へ参らう」↔市末いちずえ

いち‐かた【一方・都方】

当道座内の琵琶法師の一系譜。鎌倉末期の如一を祖とし、その門人覚一(1300?〜1371)によって大成したとされるが、中世京都の東の市の琵琶法師座が起源、とする説が有力。名乗なのりの末尾に「一」(「都」「市」とも書く)を付す。八坂やさか方に対する。一方流。→一名いちな

いち‐がつ【一月】‥グワツ

年の第1に当たる月。正月しょうがつ。むつき。いちげつ。

いちがつ‐じ【一月寺】‥グワツ‥

千葉県松戸市小金にあった普化ふけ宗の本山。1254年(建長6)宋の僧金先の開創。江戸時代は青梅おうめの鈴法寺とともに、普化宗の総触頭ふれがしら。1871年(明治4)普化宗の廃止と共に廃寺。

○一か八かいちかばちか🔗⭐🔉

○一か八かいちかばちか

(もとカルタ博奕ばくちから出た語)運を天にまかせて冒険すること。のるかそるか。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「サアそこが―生き顔と死に顔は相好の変る物」

⇒いち【一・壱】

いち‐がみ【市神】

古代より各地の市の立つ場所に祀られた神。市杵島姫命いちきしまひめのみことを祀るほか、市の境や村境の路傍などに卵形・球形の自然石や六角石柱などをたてることもある。市姫。

いちがや【市ヶ谷】

(市谷とも書く)東京都新宿区東部の地名。近世には武家屋敷や寺が多く、現在は防衛省などがある。

○一から十までいちからじゅうまで🔗⭐🔉

○一から十までいちからじゅうまで

はじめからおわりまで。何から何まで。すべて。

⇒いち【一・壱】

いちかわ【市川】‥カハ

千葉県西部の市。古代、下総国府・国分寺が置かれた。現在は、東京に隣接する衛星都市で、臨海部は京葉工業地帯の北西部を構成。人口46万7千。

いちかわ【市川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒いちかわ‐うたえもん【市川右太衛門】

⇒いちかわ‐さだんじ【市川左団次】

⇒いちかわ‐しょういち【市川正一】

⇒いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】

⇒いちかわ‐ふさえ【市川房枝】

⇒いちかわ‐らいぞう【市川雷蔵】

いちかわ【市河】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒いちかわ‐かんさい【市河寛斎】

⇒いちかわ‐さんき【市河三喜】

⇒いちかわ‐べいあん【市河米庵】

いちかわ‐うたえもん【市川右太衛門】‥カハ‥ヱ‥

俳優。本名、浅井善之助。香川県生れ。「旗本退屈男」の早乙女主水之介もんどのすけ役で映画・舞台に活躍。(1907〜1999)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐がみ【市川紙】‥カハ‥

山梨県市川三郷みさと町から産出する和紙。旧藩時代には糊入奉書で知られた。

市川紙

撮影:関戸 勇

いちかわ‐かんさい【市河寛斎】‥カハクワン‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は世寧。上州の人。昌平黌しょうへいこうに学び、富山藩校教授。漢詩をよくし、江湖詩社を開き、江戸の詩風を一変させた。著「日本詩紀」「全唐詩逸」など。(1749〜1820)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐さだんじ【市川左団次】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、高島屋。

①(初代)新作を得意とし9代市川団十郎・5代尾上菊五郎とともに明治の三名優と称せられた。明治座を創設・経営。(1842〜1904)

②(2代)初代の子。岡本綺堂・真山青果と提携して新歌舞伎を開拓、小山内薫おさないかおると自由劇場を組織して西洋近代劇を紹介。(1880〜1940)

③(3代)6代市川門之助の養子。立役から女形まで広い芸域を持ち、6代尾上菊五郎没後は菊五郎劇団の重鎮。(1898〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐さんき【市河三喜】‥カハ‥

英語研究の基礎を据えた人。東京生れ。東大教授。著「英文法研究」「聖書の英語」、編「英語学辞典」など。(1886〜1970)

市河三喜

撮影:田村 茂

いちかわ‐かんさい【市河寛斎】‥カハクワン‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は世寧。上州の人。昌平黌しょうへいこうに学び、富山藩校教授。漢詩をよくし、江湖詩社を開き、江戸の詩風を一変させた。著「日本詩紀」「全唐詩逸」など。(1749〜1820)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐さだんじ【市川左団次】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、高島屋。

①(初代)新作を得意とし9代市川団十郎・5代尾上菊五郎とともに明治の三名優と称せられた。明治座を創設・経営。(1842〜1904)

②(2代)初代の子。岡本綺堂・真山青果と提携して新歌舞伎を開拓、小山内薫おさないかおると自由劇場を組織して西洋近代劇を紹介。(1880〜1940)

③(3代)6代市川門之助の養子。立役から女形まで広い芸域を持ち、6代尾上菊五郎没後は菊五郎劇団の重鎮。(1898〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐さんき【市河三喜】‥カハ‥

英語研究の基礎を据えた人。東京生れ。東大教授。著「英文法研究」「聖書の英語」、編「英語学辞典」など。(1886〜1970)

市河三喜

撮影:田村 茂

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐しょういち【市川正一】‥カハシヤウ‥

社会運動家。山口県生れ。早大卒。戦前の日本共産党幹部。「赤旗」を編集。敗戦直前獄死。著「日本共産党小史」。(1892〜1945)

⇒いちかわ【市川】

いちかわだいもん【市川大門】‥カハ‥

山梨県中部の地名。笛吹川と釜無川の合流点付近に位置し、西八代郡市川三郷みさと町に属する。江戸時代は幕府代官所があり、甲斐西部の幕府直轄地を支配した。市川糸・市川紙が有名。

いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】‥カハ‥ジフラウ

市川系宗家の歌舞伎俳優。屋号、成田屋。

①(初代)荒事師あらごとしの開祖。市村座の舞台で生島半六に殺された。(1660〜1704)

②(2代)初代の子。市川宗家の基礎を確立。俳名栢莚はくえん。(1688〜1758)

③(4代)初代松本幸四郎の養子。2代団十郎の子とも。当り役は松王丸。5代団十郎・4代幸四郎らと修行講を開き演技・演出を研究。(1711〜1778)

④(5代)4代の子。寛政期の立役俳優の第一人者。俳名白猿。(1741〜1806)

⑤(7代)5代の孫。歌舞伎十八番を選定して古劇保存に努力。(1791〜1859)

⑥(8代)7代の子。美貌で人気があったが自殺。(1823〜1854)

⑦(9代)7代の子で8代の弟。劇界の近代化を指導、劇聖と称せられた。活歴かつれきを創始。(1838〜1903)

⑧(10代)9代の女婿。市川三升名で、没後10代の名を追贈。(1882〜1956)

⑨(11代)7代松本幸四郎の長男。第二次大戦後、歌舞伎の花形俳優。(1909〜1965)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐ふさえ【市川房枝】‥カハ‥

女性解放運動家。愛知県生れ。平塚らいてうらと新婦人協会を設立、婦人参政権獲得運動に尽力。第二次大戦後、新日本婦人同盟を結成、参議院議員となり、売春防止法制定・政界浄化などに貢献。(1893〜1981)

市川房枝

撮影:石井幸之助

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐しょういち【市川正一】‥カハシヤウ‥

社会運動家。山口県生れ。早大卒。戦前の日本共産党幹部。「赤旗」を編集。敗戦直前獄死。著「日本共産党小史」。(1892〜1945)

⇒いちかわ【市川】

いちかわだいもん【市川大門】‥カハ‥

山梨県中部の地名。笛吹川と釜無川の合流点付近に位置し、西八代郡市川三郷みさと町に属する。江戸時代は幕府代官所があり、甲斐西部の幕府直轄地を支配した。市川糸・市川紙が有名。

いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】‥カハ‥ジフラウ

市川系宗家の歌舞伎俳優。屋号、成田屋。

①(初代)荒事師あらごとしの開祖。市村座の舞台で生島半六に殺された。(1660〜1704)

②(2代)初代の子。市川宗家の基礎を確立。俳名栢莚はくえん。(1688〜1758)

③(4代)初代松本幸四郎の養子。2代団十郎の子とも。当り役は松王丸。5代団十郎・4代幸四郎らと修行講を開き演技・演出を研究。(1711〜1778)

④(5代)4代の子。寛政期の立役俳優の第一人者。俳名白猿。(1741〜1806)

⑤(7代)5代の孫。歌舞伎十八番を選定して古劇保存に努力。(1791〜1859)

⑥(8代)7代の子。美貌で人気があったが自殺。(1823〜1854)

⑦(9代)7代の子で8代の弟。劇界の近代化を指導、劇聖と称せられた。活歴かつれきを創始。(1838〜1903)

⑧(10代)9代の女婿。市川三升名で、没後10代の名を追贈。(1882〜1956)

⑨(11代)7代松本幸四郎の長男。第二次大戦後、歌舞伎の花形俳優。(1909〜1965)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐ふさえ【市川房枝】‥カハ‥

女性解放運動家。愛知県生れ。平塚らいてうらと新婦人協会を設立、婦人参政権獲得運動に尽力。第二次大戦後、新日本婦人同盟を結成、参議院議員となり、売春防止法制定・政界浄化などに貢献。(1893〜1981)

市川房枝

撮影:石井幸之助

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐べいあん【市河米庵】‥カハ‥

江戸後期の書家。名は三亥、字は孔陽。江戸の人。寛斎の子。加賀藩に招かれ、名声上がり、門弟五千。巻菱湖まきりょうこ・貫名海屋ぬきなかいおくとともに幕末の三筆と称される。(1779〜1858)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐らいぞう【市川雷蔵】‥カハ‥ザウ

映画俳優。京都生れ。本名、亀崎章雄。歌舞伎俳優から転じ、「眠狂四郎」など大映の時代劇映画を中心に活躍。(1931〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いち‐がん【一丸】‥グワン

ひとかたまり。「―となって当たる」

いち‐がん【一眼】

①一つの眼。片方の眼。

②かため。独眼。隻眼。

⇒いちがん‐レフ【一眼レフ】

いち‐かんかく【位置感覚】ヰ‥

〔心〕身体の姿勢や身体各部位の相対的な位置に関する感覚。

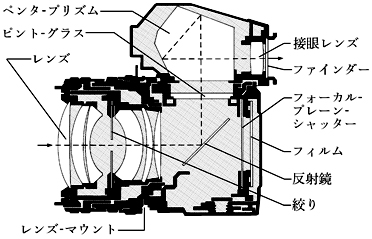

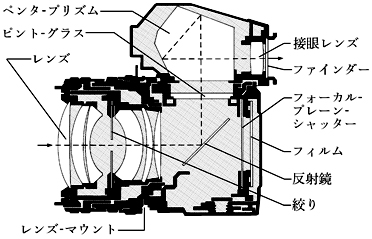

いちがん‐レフ【一眼レフ】

レンズが1個のレフレックス‐カメラ。撮影用レンズに入射した光線を鏡で反射させ、ピント‐グラスに被写体の映像を映して写す範囲を決め、ピントを合わせる。普通、シャッター‐ボタンを押すと鏡が跳ね上がり、シャッターを開いてフィルムを露光する。

一眼レフ

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐べいあん【市河米庵】‥カハ‥

江戸後期の書家。名は三亥、字は孔陽。江戸の人。寛斎の子。加賀藩に招かれ、名声上がり、門弟五千。巻菱湖まきりょうこ・貫名海屋ぬきなかいおくとともに幕末の三筆と称される。(1779〜1858)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐らいぞう【市川雷蔵】‥カハ‥ザウ

映画俳優。京都生れ。本名、亀崎章雄。歌舞伎俳優から転じ、「眠狂四郎」など大映の時代劇映画を中心に活躍。(1931〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いち‐がん【一丸】‥グワン

ひとかたまり。「―となって当たる」

いち‐がん【一眼】

①一つの眼。片方の眼。

②かため。独眼。隻眼。

⇒いちがん‐レフ【一眼レフ】

いち‐かんかく【位置感覚】ヰ‥

〔心〕身体の姿勢や身体各部位の相対的な位置に関する感覚。

いちがん‐レフ【一眼レフ】

レンズが1個のレフレックス‐カメラ。撮影用レンズに入射した光線を鏡で反射させ、ピント‐グラスに被写体の映像を映して写す範囲を決め、ピントを合わせる。普通、シャッター‐ボタンを押すと鏡が跳ね上がり、シャッターを開いてフィルムを露光する。

一眼レフ

⇒いち‐がん【一眼】

いちき【一木】

姓氏の一つ。

⇒いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】

いち‐ぎ【一義】

①一つの道理。一理。梅松論「これまた―なきにあらず」

②一通りの意義。謡曲、賀茂「あらあら―をあらはすべし」

③第一義。根本の意義。

⇒いちぎ‐てき【一義的】

いち‐ぎ【一儀】

一つの事柄。一件。あの事柄。

いち‐ぎ【一議】

①ただ一度の評議。「―にも及ばず」

②一言。一議論。異論。「―あれば申し立てよ」

いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】‥ラウ

憲法学者・官僚・政治家。遠江出身。東大教授。天皇機関説の創始者。山県有朋系の官僚で、文相・内相。西園寺公望に信頼され、宮相・枢密院議長を歴任。男爵。(1867〜1944)

⇒いちき【一木】

いちきくしきの【いちき串木野】

鹿児島県西部の市。遠洋漁業の基地。また、甑島こしきじま列島への連絡港。串木野鉱山がある。人口3万3千。

いちきしまひめ‐の‐みこと【市杵島姫命】

天照大神あまてらすおおみかみと素戔嗚尊すさのおのみこととの誓うけいの際に生じた宗像三女神の一神。のち弁財天に付会し、また市神として信仰。市姫。厳島神社の祭神ともいう。

いちぎ‐てき【一義的】

①一つの意義しかないさま。

②第一義であること。最も重要な意味であること。「―な問題」

⇒いち‐ぎ【一義】

いち‐きめ【一極め】

⇒いちきわめ

いち‐きやめ【一極め】

イチキワメの訛。浮世風呂前「虫拳をして―をしたぢやアねへかナ」

いちぎゅうめい‐ち【一牛鳴地】‥ギウ‥

牛の鳴き声が聞こえるほどの近い距離。いちごみょうち。

いち‐ぎょう【一行】‥ギヤウ

①(文章・条文などの)文字のひとくだり。ひとならび。一列。

②〔仏〕念仏など、ただ一つの修行に専心すること。一言芳談「一度機をかがみて、―におもひさだめて後」

③一行書がきの略。

⇒いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】

⇒いちぎょう‐がき【一行書】

⇒いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】

⇒いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】

いちぎょう【一行】‥ギヤウ

唐代の僧。真言宗伝持八祖の第6。善無畏・金剛智に密教を学び、善無畏の口伝に基づき「大日経疏」を撰し、また、算法・暦法に精しく「大衍暦」の草稿を完成。一行阿闍梨。大慧禅師。(683〜727)

いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】‥ギヤウ‥

五十音図の各行はそれぞれ一定の意義があるという説。平田篤胤などの主張。→一音一義説。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐がき【一行書】‥ギヤウ‥

中世、許可の辞令や吹挙状すいきょじょうの簡単なもの。すみつき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】‥ギヤウ‥

〔仏〕念仏・禅観など一つの行業を専心に行う行法。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】‥ギヤウ‥

朱印のある一行書がき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いち‐きわめ【一極め】‥キハメ

順番をきめること。また、子供が遊ぶ時、鬼になるものなどをきめること。いちきめ。浮世風呂2「此のうち、―すむ」

い‐ちく【移築】

建物を他所へ移し建てること。

いち‐ぐ【一具】

①一揃い。一組。

②同列。ひとしなみ。

⇒いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

⇒いちぐ‐さた【一具沙汰】

⇒いちぐ‐ゆがけ【一具弓懸】

いち‐ぐう【一隅】

一方のすみ。片すみ。「大都会の―」

いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

(→)一具弓懸ゆがけに同じ。

⇒いち‐ぐ【一具】

いちぐ‐さた【一具沙汰】

中世、2件の訴訟をまとめて審理したこと。

⇒いち‐ぐ【一具】

⇒いち‐がん【一眼】

いちき【一木】

姓氏の一つ。

⇒いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】

いち‐ぎ【一義】

①一つの道理。一理。梅松論「これまた―なきにあらず」

②一通りの意義。謡曲、賀茂「あらあら―をあらはすべし」

③第一義。根本の意義。

⇒いちぎ‐てき【一義的】

いち‐ぎ【一儀】

一つの事柄。一件。あの事柄。

いち‐ぎ【一議】

①ただ一度の評議。「―にも及ばず」

②一言。一議論。異論。「―あれば申し立てよ」

いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】‥ラウ

憲法学者・官僚・政治家。遠江出身。東大教授。天皇機関説の創始者。山県有朋系の官僚で、文相・内相。西園寺公望に信頼され、宮相・枢密院議長を歴任。男爵。(1867〜1944)

⇒いちき【一木】

いちきくしきの【いちき串木野】

鹿児島県西部の市。遠洋漁業の基地。また、甑島こしきじま列島への連絡港。串木野鉱山がある。人口3万3千。

いちきしまひめ‐の‐みこと【市杵島姫命】

天照大神あまてらすおおみかみと素戔嗚尊すさのおのみこととの誓うけいの際に生じた宗像三女神の一神。のち弁財天に付会し、また市神として信仰。市姫。厳島神社の祭神ともいう。

いちぎ‐てき【一義的】

①一つの意義しかないさま。

②第一義であること。最も重要な意味であること。「―な問題」

⇒いち‐ぎ【一義】

いち‐きめ【一極め】

⇒いちきわめ

いち‐きやめ【一極め】

イチキワメの訛。浮世風呂前「虫拳をして―をしたぢやアねへかナ」

いちぎゅうめい‐ち【一牛鳴地】‥ギウ‥

牛の鳴き声が聞こえるほどの近い距離。いちごみょうち。

いち‐ぎょう【一行】‥ギヤウ

①(文章・条文などの)文字のひとくだり。ひとならび。一列。

②〔仏〕念仏など、ただ一つの修行に専心すること。一言芳談「一度機をかがみて、―におもひさだめて後」

③一行書がきの略。

⇒いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】

⇒いちぎょう‐がき【一行書】

⇒いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】

⇒いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】

いちぎょう【一行】‥ギヤウ

唐代の僧。真言宗伝持八祖の第6。善無畏・金剛智に密教を学び、善無畏の口伝に基づき「大日経疏」を撰し、また、算法・暦法に精しく「大衍暦」の草稿を完成。一行阿闍梨。大慧禅師。(683〜727)

いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】‥ギヤウ‥

五十音図の各行はそれぞれ一定の意義があるという説。平田篤胤などの主張。→一音一義説。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐がき【一行書】‥ギヤウ‥

中世、許可の辞令や吹挙状すいきょじょうの簡単なもの。すみつき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】‥ギヤウ‥

〔仏〕念仏・禅観など一つの行業を専心に行う行法。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】‥ギヤウ‥

朱印のある一行書がき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いち‐きわめ【一極め】‥キハメ

順番をきめること。また、子供が遊ぶ時、鬼になるものなどをきめること。いちきめ。浮世風呂2「此のうち、―すむ」

い‐ちく【移築】

建物を他所へ移し建てること。

いち‐ぐ【一具】

①一揃い。一組。

②同列。ひとしなみ。

⇒いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

⇒いちぐ‐さた【一具沙汰】

⇒いちぐ‐ゆがけ【一具弓懸】

いち‐ぐう【一隅】

一方のすみ。片すみ。「大都会の―」

いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

(→)一具弓懸ゆがけに同じ。

⇒いち‐ぐ【一具】

いちぐ‐さた【一具沙汰】

中世、2件の訴訟をまとめて審理したこと。

⇒いち‐ぐ【一具】

いちかわ‐かんさい【市河寛斎】‥カハクワン‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は世寧。上州の人。昌平黌しょうへいこうに学び、富山藩校教授。漢詩をよくし、江湖詩社を開き、江戸の詩風を一変させた。著「日本詩紀」「全唐詩逸」など。(1749〜1820)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐さだんじ【市川左団次】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、高島屋。

①(初代)新作を得意とし9代市川団十郎・5代尾上菊五郎とともに明治の三名優と称せられた。明治座を創設・経営。(1842〜1904)

②(2代)初代の子。岡本綺堂・真山青果と提携して新歌舞伎を開拓、小山内薫おさないかおると自由劇場を組織して西洋近代劇を紹介。(1880〜1940)

③(3代)6代市川門之助の養子。立役から女形まで広い芸域を持ち、6代尾上菊五郎没後は菊五郎劇団の重鎮。(1898〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐さんき【市河三喜】‥カハ‥

英語研究の基礎を据えた人。東京生れ。東大教授。著「英文法研究」「聖書の英語」、編「英語学辞典」など。(1886〜1970)

市河三喜

撮影:田村 茂

いちかわ‐かんさい【市河寛斎】‥カハクワン‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は世寧。上州の人。昌平黌しょうへいこうに学び、富山藩校教授。漢詩をよくし、江湖詩社を開き、江戸の詩風を一変させた。著「日本詩紀」「全唐詩逸」など。(1749〜1820)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐さだんじ【市川左団次】‥カハ‥

歌舞伎俳優。屋号、高島屋。

①(初代)新作を得意とし9代市川団十郎・5代尾上菊五郎とともに明治の三名優と称せられた。明治座を創設・経営。(1842〜1904)

②(2代)初代の子。岡本綺堂・真山青果と提携して新歌舞伎を開拓、小山内薫おさないかおると自由劇場を組織して西洋近代劇を紹介。(1880〜1940)

③(3代)6代市川門之助の養子。立役から女形まで広い芸域を持ち、6代尾上菊五郎没後は菊五郎劇団の重鎮。(1898〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐さんき【市河三喜】‥カハ‥

英語研究の基礎を据えた人。東京生れ。東大教授。著「英文法研究」「聖書の英語」、編「英語学辞典」など。(1886〜1970)

市河三喜

撮影:田村 茂

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐しょういち【市川正一】‥カハシヤウ‥

社会運動家。山口県生れ。早大卒。戦前の日本共産党幹部。「赤旗」を編集。敗戦直前獄死。著「日本共産党小史」。(1892〜1945)

⇒いちかわ【市川】

いちかわだいもん【市川大門】‥カハ‥

山梨県中部の地名。笛吹川と釜無川の合流点付近に位置し、西八代郡市川三郷みさと町に属する。江戸時代は幕府代官所があり、甲斐西部の幕府直轄地を支配した。市川糸・市川紙が有名。

いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】‥カハ‥ジフラウ

市川系宗家の歌舞伎俳優。屋号、成田屋。

①(初代)荒事師あらごとしの開祖。市村座の舞台で生島半六に殺された。(1660〜1704)

②(2代)初代の子。市川宗家の基礎を確立。俳名栢莚はくえん。(1688〜1758)

③(4代)初代松本幸四郎の養子。2代団十郎の子とも。当り役は松王丸。5代団十郎・4代幸四郎らと修行講を開き演技・演出を研究。(1711〜1778)

④(5代)4代の子。寛政期の立役俳優の第一人者。俳名白猿。(1741〜1806)

⑤(7代)5代の孫。歌舞伎十八番を選定して古劇保存に努力。(1791〜1859)

⑥(8代)7代の子。美貌で人気があったが自殺。(1823〜1854)

⑦(9代)7代の子で8代の弟。劇界の近代化を指導、劇聖と称せられた。活歴かつれきを創始。(1838〜1903)

⑧(10代)9代の女婿。市川三升名で、没後10代の名を追贈。(1882〜1956)

⑨(11代)7代松本幸四郎の長男。第二次大戦後、歌舞伎の花形俳優。(1909〜1965)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐ふさえ【市川房枝】‥カハ‥

女性解放運動家。愛知県生れ。平塚らいてうらと新婦人協会を設立、婦人参政権獲得運動に尽力。第二次大戦後、新日本婦人同盟を結成、参議院議員となり、売春防止法制定・政界浄化などに貢献。(1893〜1981)

市川房枝

撮影:石井幸之助

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐しょういち【市川正一】‥カハシヤウ‥

社会運動家。山口県生れ。早大卒。戦前の日本共産党幹部。「赤旗」を編集。敗戦直前獄死。著「日本共産党小史」。(1892〜1945)

⇒いちかわ【市川】

いちかわだいもん【市川大門】‥カハ‥

山梨県中部の地名。笛吹川と釜無川の合流点付近に位置し、西八代郡市川三郷みさと町に属する。江戸時代は幕府代官所があり、甲斐西部の幕府直轄地を支配した。市川糸・市川紙が有名。

いちかわ‐だんじゅうろう【市川団十郎】‥カハ‥ジフラウ

市川系宗家の歌舞伎俳優。屋号、成田屋。

①(初代)荒事師あらごとしの開祖。市村座の舞台で生島半六に殺された。(1660〜1704)

②(2代)初代の子。市川宗家の基礎を確立。俳名栢莚はくえん。(1688〜1758)

③(4代)初代松本幸四郎の養子。2代団十郎の子とも。当り役は松王丸。5代団十郎・4代幸四郎らと修行講を開き演技・演出を研究。(1711〜1778)

④(5代)4代の子。寛政期の立役俳優の第一人者。俳名白猿。(1741〜1806)

⑤(7代)5代の孫。歌舞伎十八番を選定して古劇保存に努力。(1791〜1859)

⑥(8代)7代の子。美貌で人気があったが自殺。(1823〜1854)

⑦(9代)7代の子で8代の弟。劇界の近代化を指導、劇聖と称せられた。活歴かつれきを創始。(1838〜1903)

⑧(10代)9代の女婿。市川三升名で、没後10代の名を追贈。(1882〜1956)

⑨(11代)7代松本幸四郎の長男。第二次大戦後、歌舞伎の花形俳優。(1909〜1965)

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐ふさえ【市川房枝】‥カハ‥

女性解放運動家。愛知県生れ。平塚らいてうらと新婦人協会を設立、婦人参政権獲得運動に尽力。第二次大戦後、新日本婦人同盟を結成、参議院議員となり、売春防止法制定・政界浄化などに貢献。(1893〜1981)

市川房枝

撮影:石井幸之助

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐べいあん【市河米庵】‥カハ‥

江戸後期の書家。名は三亥、字は孔陽。江戸の人。寛斎の子。加賀藩に招かれ、名声上がり、門弟五千。巻菱湖まきりょうこ・貫名海屋ぬきなかいおくとともに幕末の三筆と称される。(1779〜1858)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐らいぞう【市川雷蔵】‥カハ‥ザウ

映画俳優。京都生れ。本名、亀崎章雄。歌舞伎俳優から転じ、「眠狂四郎」など大映の時代劇映画を中心に活躍。(1931〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いち‐がん【一丸】‥グワン

ひとかたまり。「―となって当たる」

いち‐がん【一眼】

①一つの眼。片方の眼。

②かため。独眼。隻眼。

⇒いちがん‐レフ【一眼レフ】

いち‐かんかく【位置感覚】ヰ‥

〔心〕身体の姿勢や身体各部位の相対的な位置に関する感覚。

いちがん‐レフ【一眼レフ】

レンズが1個のレフレックス‐カメラ。撮影用レンズに入射した光線を鏡で反射させ、ピント‐グラスに被写体の映像を映して写す範囲を決め、ピントを合わせる。普通、シャッター‐ボタンを押すと鏡が跳ね上がり、シャッターを開いてフィルムを露光する。

一眼レフ

⇒いちかわ【市川】

いちかわ‐べいあん【市河米庵】‥カハ‥

江戸後期の書家。名は三亥、字は孔陽。江戸の人。寛斎の子。加賀藩に招かれ、名声上がり、門弟五千。巻菱湖まきりょうこ・貫名海屋ぬきなかいおくとともに幕末の三筆と称される。(1779〜1858)

⇒いちかわ【市河】

いちかわ‐らいぞう【市川雷蔵】‥カハ‥ザウ

映画俳優。京都生れ。本名、亀崎章雄。歌舞伎俳優から転じ、「眠狂四郎」など大映の時代劇映画を中心に活躍。(1931〜1969)

⇒いちかわ【市川】

いち‐がん【一丸】‥グワン

ひとかたまり。「―となって当たる」

いち‐がん【一眼】

①一つの眼。片方の眼。

②かため。独眼。隻眼。

⇒いちがん‐レフ【一眼レフ】

いち‐かんかく【位置感覚】ヰ‥

〔心〕身体の姿勢や身体各部位の相対的な位置に関する感覚。

いちがん‐レフ【一眼レフ】

レンズが1個のレフレックス‐カメラ。撮影用レンズに入射した光線を鏡で反射させ、ピント‐グラスに被写体の映像を映して写す範囲を決め、ピントを合わせる。普通、シャッター‐ボタンを押すと鏡が跳ね上がり、シャッターを開いてフィルムを露光する。

一眼レフ

⇒いち‐がん【一眼】

いちき【一木】

姓氏の一つ。

⇒いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】

いち‐ぎ【一義】

①一つの道理。一理。梅松論「これまた―なきにあらず」

②一通りの意義。謡曲、賀茂「あらあら―をあらはすべし」

③第一義。根本の意義。

⇒いちぎ‐てき【一義的】

いち‐ぎ【一儀】

一つの事柄。一件。あの事柄。

いち‐ぎ【一議】

①ただ一度の評議。「―にも及ばず」

②一言。一議論。異論。「―あれば申し立てよ」

いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】‥ラウ

憲法学者・官僚・政治家。遠江出身。東大教授。天皇機関説の創始者。山県有朋系の官僚で、文相・内相。西園寺公望に信頼され、宮相・枢密院議長を歴任。男爵。(1867〜1944)

⇒いちき【一木】

いちきくしきの【いちき串木野】

鹿児島県西部の市。遠洋漁業の基地。また、甑島こしきじま列島への連絡港。串木野鉱山がある。人口3万3千。

いちきしまひめ‐の‐みこと【市杵島姫命】

天照大神あまてらすおおみかみと素戔嗚尊すさのおのみこととの誓うけいの際に生じた宗像三女神の一神。のち弁財天に付会し、また市神として信仰。市姫。厳島神社の祭神ともいう。

いちぎ‐てき【一義的】

①一つの意義しかないさま。

②第一義であること。最も重要な意味であること。「―な問題」

⇒いち‐ぎ【一義】

いち‐きめ【一極め】

⇒いちきわめ

いち‐きやめ【一極め】

イチキワメの訛。浮世風呂前「虫拳をして―をしたぢやアねへかナ」

いちぎゅうめい‐ち【一牛鳴地】‥ギウ‥

牛の鳴き声が聞こえるほどの近い距離。いちごみょうち。

いち‐ぎょう【一行】‥ギヤウ

①(文章・条文などの)文字のひとくだり。ひとならび。一列。

②〔仏〕念仏など、ただ一つの修行に専心すること。一言芳談「一度機をかがみて、―におもひさだめて後」

③一行書がきの略。

⇒いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】

⇒いちぎょう‐がき【一行書】

⇒いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】

⇒いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】

いちぎょう【一行】‥ギヤウ

唐代の僧。真言宗伝持八祖の第6。善無畏・金剛智に密教を学び、善無畏の口伝に基づき「大日経疏」を撰し、また、算法・暦法に精しく「大衍暦」の草稿を完成。一行阿闍梨。大慧禅師。(683〜727)

いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】‥ギヤウ‥

五十音図の各行はそれぞれ一定の意義があるという説。平田篤胤などの主張。→一音一義説。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐がき【一行書】‥ギヤウ‥

中世、許可の辞令や吹挙状すいきょじょうの簡単なもの。すみつき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】‥ギヤウ‥

〔仏〕念仏・禅観など一つの行業を専心に行う行法。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】‥ギヤウ‥

朱印のある一行書がき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いち‐きわめ【一極め】‥キハメ

順番をきめること。また、子供が遊ぶ時、鬼になるものなどをきめること。いちきめ。浮世風呂2「此のうち、―すむ」

い‐ちく【移築】

建物を他所へ移し建てること。

いち‐ぐ【一具】

①一揃い。一組。

②同列。ひとしなみ。

⇒いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

⇒いちぐ‐さた【一具沙汰】

⇒いちぐ‐ゆがけ【一具弓懸】

いち‐ぐう【一隅】

一方のすみ。片すみ。「大都会の―」

いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

(→)一具弓懸ゆがけに同じ。

⇒いち‐ぐ【一具】

いちぐ‐さた【一具沙汰】

中世、2件の訴訟をまとめて審理したこと。

⇒いち‐ぐ【一具】

⇒いち‐がん【一眼】

いちき【一木】

姓氏の一つ。

⇒いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】

いち‐ぎ【一義】

①一つの道理。一理。梅松論「これまた―なきにあらず」

②一通りの意義。謡曲、賀茂「あらあら―をあらはすべし」

③第一義。根本の意義。

⇒いちぎ‐てき【一義的】

いち‐ぎ【一儀】

一つの事柄。一件。あの事柄。

いち‐ぎ【一議】

①ただ一度の評議。「―にも及ばず」

②一言。一議論。異論。「―あれば申し立てよ」

いちき‐きとくろう【一木喜徳郎】‥ラウ

憲法学者・官僚・政治家。遠江出身。東大教授。天皇機関説の創始者。山県有朋系の官僚で、文相・内相。西園寺公望に信頼され、宮相・枢密院議長を歴任。男爵。(1867〜1944)

⇒いちき【一木】

いちきくしきの【いちき串木野】

鹿児島県西部の市。遠洋漁業の基地。また、甑島こしきじま列島への連絡港。串木野鉱山がある。人口3万3千。

いちきしまひめ‐の‐みこと【市杵島姫命】

天照大神あまてらすおおみかみと素戔嗚尊すさのおのみこととの誓うけいの際に生じた宗像三女神の一神。のち弁財天に付会し、また市神として信仰。市姫。厳島神社の祭神ともいう。

いちぎ‐てき【一義的】

①一つの意義しかないさま。

②第一義であること。最も重要な意味であること。「―な問題」

⇒いち‐ぎ【一義】

いち‐きめ【一極め】

⇒いちきわめ

いち‐きやめ【一極め】

イチキワメの訛。浮世風呂前「虫拳をして―をしたぢやアねへかナ」

いちぎゅうめい‐ち【一牛鳴地】‥ギウ‥

牛の鳴き声が聞こえるほどの近い距離。いちごみょうち。

いち‐ぎょう【一行】‥ギヤウ

①(文章・条文などの)文字のひとくだり。ひとならび。一列。

②〔仏〕念仏など、ただ一つの修行に専心すること。一言芳談「一度機をかがみて、―におもひさだめて後」

③一行書がきの略。

⇒いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】

⇒いちぎょう‐がき【一行書】

⇒いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】

⇒いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】

いちぎょう【一行】‥ギヤウ

唐代の僧。真言宗伝持八祖の第6。善無畏・金剛智に密教を学び、善無畏の口伝に基づき「大日経疏」を撰し、また、算法・暦法に精しく「大衍暦」の草稿を完成。一行阿闍梨。大慧禅師。(683〜727)

いちぎょう‐いちぎ‐せつ【一行一義説】‥ギヤウ‥

五十音図の各行はそれぞれ一定の意義があるという説。平田篤胤などの主張。→一音一義説。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐がき【一行書】‥ギヤウ‥

中世、許可の辞令や吹挙状すいきょじょうの簡単なもの。すみつき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐ざんまい【一行三昧】‥ギヤウ‥

〔仏〕念仏・禅観など一つの行業を専心に行う行法。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いちぎょう‐しゅいん【一行朱印】‥ギヤウ‥

朱印のある一行書がき。

⇒いち‐ぎょう【一行】

いち‐きわめ【一極め】‥キハメ

順番をきめること。また、子供が遊ぶ時、鬼になるものなどをきめること。いちきめ。浮世風呂2「此のうち、―すむ」

い‐ちく【移築】

建物を他所へ移し建てること。

いち‐ぐ【一具】

①一揃い。一組。

②同列。ひとしなみ。

⇒いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

⇒いちぐ‐さた【一具沙汰】

⇒いちぐ‐ゆがけ【一具弓懸】

いち‐ぐう【一隅】

一方のすみ。片すみ。「大都会の―」

いちぐ‐さしかけ【一具指懸・一具差懸】

(→)一具弓懸ゆがけに同じ。

⇒いち‐ぐ【一具】

いちぐ‐さた【一具沙汰】

中世、2件の訴訟をまとめて審理したこと。

⇒いち‐ぐ【一具】

いち‐ころ【一ころ】🔗⭐🔉

いち‐ころ【一ころ】

(一撃でころりと倒れるの意から)すぐに負けてしまうこと。「味方は―になる」

○一と言って二とないいちといってにとない🔗⭐🔉

○一と言って二とないいちといってにとない

特にとび抜けていて、後に続くものがない。「―俊馬」

⇒いち【一・壱】

いち‐どう【一同】

①同じであること。同一。また、同じになること。狂言、伊勢物語「体も心も―する様にしておくりやれ」

②そこにいる人々、または仲間全体。みなみな。「発起人―」

⇒いちどう‐に【一同に】

いち‐どう【一堂】‥ダウ

①一つの堂。

②同じ堂。同じ会場。同じ場所。「―に会する」

いち‐どう【一道】‥ダウ

①一つの道。一芸。徒然草「―に携はる人、あらぬ道のむしろにのぞみて」

②(光や煙などの)ひとすじ。

③〔仏〕

㋐仏道。

㋑菩提・仏果にいたる唯一の道。一乗。

いち‐どうおん【一同音】

(→)一口いっく同音に同じ。〈日葡辞書〉

いちどう‐に【一同に】

口をそろえて。異口いく同音に。平家物語10「おのおの―申されければ」

⇒いち‐どう【一同】

いちどき‐に【一時に】

いちじに。一度に。いっしょに。「―散る」

いち‐どく【一読】

一度読むこと。ひととおり読むこと。「―三嘆」「―の価値がある」

いちど‐ならず【一度ならず】

一度だけでなく。何度も。たびたび。「―ミスをおかす」

⇒いち‐ど【一度】

いちど‐に【一度に】

〔副〕

いっしょに。一時に。こぞって。「―殺到する」

⇒いち‐ど【一度】

いち‐どの【一殿】

(→)神巫いちこ1のこと。狂言、祝祷神楽のっとうかぐら「又―もよび出し、みかぐらをも参らせらるるやうに」

いちど‐ふたたび【一度再度】

「一度」を強めていう語。狂言、貰聟「―呉れた女房をばもどすまいといふか」

⇒いち‐ど【一度】

○一に褒められ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪引くいちにほめられにににくまれさんにほれられしにかぜひく🔗⭐🔉

○一に褒められ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪引くいちにほめられにににくまれさんにほれられしにかぜひく

くしゃみをした数に引き寄せた軽口。

⇒いち【一・壱】

いち‐の‐いえ【一の家】‥イヘ🔗⭐🔉

いち‐の‐いえ【一の家】‥イヘ

(→)「いちのひと」に同じ。

いち‐の‐いと【一の糸】🔗⭐🔉

いち‐の‐いと【一の糸】

三味線の第一の糸。3本の糸のうち最も太く、低い音域に対応する。いち。

いち‐の‐いん【一の院】‥ヰン🔗⭐🔉

いち‐の‐いん【一の院】‥ヰン

(→)一院2に同じ。

いち‐の‐おとど【一の大臣】🔗⭐🔉

いち‐の‐おとど【一の大臣】

左大臣の異称。いちのかみ。浜松中納言物語1「一の后きさきの父、―」

いち‐の‐おり【一の折】‥ヲリ🔗⭐🔉

いち‐の‐おり【一の折】‥ヲリ

連歌・俳諧で、句を記す懐紙(横二つ折)の、最初の一折。初折しょおり。→懐紙2

いち‐の‐かみ【一の上】🔗⭐🔉

いち‐の‐かみ【一の上】

(第一の上達部かんだちべの意)左大臣の異称。いちのおとど。一の上卿。「いちのしょう」とも。宇津保物語国譲上「あるは―などになり給ひぬれば」

いち‐の‐きさき【一の后】🔗⭐🔉

いち‐の‐きさき【一の后】

皇后の異称。浜松中納言物語1「―の父、一の大臣」

いち‐の‐きど【一の城戸】🔗⭐🔉

いち‐の‐きど【一の城戸】

最も外側にある城門。

いち‐の‐くらい【一の位】‥クラヰ🔗⭐🔉

いち‐の‐くらい【一の位】‥クラヰ

①第一等の位階。

②十進法で最初の位。

いち‐の‐ざえ【一の才】🔗⭐🔉

いち‐の‐ざえ【一の才】

学び得た学芸中で第一のもの。源氏物語絵合「琴ひかせ給ふことなむ―にて」

いちのじ‐つなぎ【一の字繋ぎ】🔗⭐🔉

いちのじ‐つなぎ【一の字繋ぎ】

平行線の間を煉瓦積のように繋いだ文様。

一の字繋ぎ

いちのじ‐てん【一の字点】🔗⭐🔉

いちのじ‐てん【一の字点】

(点は「しるし」の意)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「ゝ」「ヽ」。「しのゝめ」「アラヽギ」など。現在では仮名の反復に用いる。→踊り字

いち‐の‐ぜん【一の膳】🔗⭐🔉

いち‐の‐たい【一の対】🔗⭐🔉

いち‐の‐たい【一の対】

①寝殿造の東の対あるいは西の対。東北対・西北対に対していう。対屋たいのやのうち主な方。宇津保物語国譲上「東の―の北面」→二の対。

②第一夫人、すなわち、妻妾中の頭立った人。〈日葡辞書〉

いち‐の‐て【一の手】🔗⭐🔉

いち‐の‐て【一の手】

第一になすべき手段。または、最もすぐれた手段。

いち‐の‐ところ【一の所】🔗⭐🔉

いち‐の‐ところ【一の所】

(→)「いちのひと」に同じ。

いち‐の‐ひと【一の人】🔗⭐🔉

いち‐の‐ひと【一の人】

(第一の席につくからいう)摂政・関白、また太政大臣の異称。いちのところ。一の家。枕草子88「―の御ありき」

いち‐の‐まつ【一の松】🔗⭐🔉

いち‐の‐まつ【一の松】

能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松のうち、舞台に最も近い松。→能舞台(図)

いち‐の‐みこ【一の御子】🔗⭐🔉

いち‐の‐みこ【一の御子】

1番目の皇子。一の宮。源氏物語桐壺「―は右大臣の女御の御腹にて」

いち‐の‐みだい【一の御台】🔗⭐🔉

いち‐の‐みだい【一の御台】

(「台」は台盤の略)第一に奉る食膳。

いち‐の‐みや【一の宮】🔗⭐🔉

いち‐の‐みや【一の宮】

①(→)「いちのみこ」に同じ。源氏物語桐壺「―を見たてまつらせ給ふにも若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ」

②各国の由緒あり信仰の篤い神社で、その国の第1位のもの。大宮市の氷川神社を武蔵国の一の宮とした類。今、各地に地名としても存続している。(「うつのみや」もその転訛)

いち‐の‐もの【一の物・一の者】🔗⭐🔉

いち‐の‐もの【一の物・一の者】

①すぐれた物。すぐれた人。

②楽所の楽人の筆頭。

いつ【一・壱】🔗⭐🔉

いつ【一・壱】

(呉音はイチ)

①数の名。いち。ひとつ。

②同じこと。同一。「心を―にして」

③そのものだけ。まじりけのないこと。ひとえに。「成否は―にここにかかる」

④壱岐国いきのくにの略。

→いち(一・壱)

いっち【一・逸】🔗⭐🔉

いっち【一・逸】

〔副〕

(イチの促音化)いちばん。最も。誹風柳多留初「堪忍の―しまいに肌を入れ」

いつ‐に【一に】🔗⭐🔉

いつ‐に【一に】

〔副〕

①ひとつには。別に。或いは。また。「―曰いわく」

②専ら。ひとえに。全く。「この勝利は―日頃の猛練習によるものだ」

○何時にないいつにない

平生とはちがったさまである。

⇒いつ【何時】

ひ【一】🔗⭐🔉

ひ【一】

(声に出して数える時などに使う)ひとつ。ひい。

ひい【一】🔗⭐🔉

ひい【一】

(ヒの長音化)ひとつ。「―、ふう、みい」

ひて‐つ【一つ】🔗⭐🔉

ひて‐つ【一つ】

ヒトツの訛。枕草子195「―車にといひし人もありき」

ひと【一】🔗⭐🔉

ひと【一】

①ひとつ。いち。

②「或る」の意。平家物語7「―とせ東国へ向かひ候ひし時」。「―ころ」

③一度だけのこと。少し。ちょっと。「―ねむり」

④一つと数え上げるに値すること。かなりのこと。「―仕事終える」「―騒動ある」

⑤一方。

⑥ひとつのものの全体に満ちている意。すっかり。全部。源氏物語明石「昼は日―日、寝いをのみ寝暮し」

ひと‐かせ【一かせ】🔗⭐🔉

ひと‐かせ【一かせ】

刀で一度切りつけること。一刀ひとかたな。一太刀ひとたち。歌舞伎、韓人漢文手管始「皐月さつきを―切る」

ひと‐つ【一・一つ】🔗⭐🔉

ひと‐つ【一・一つ】

(ツは数詞の下に添える接尾語)

➊数としての1。いち。

①1個。土佐日記「ただ―ある鏡をたいまつる」。狂言、柑子「―はほぞぬけ、―は潰れ、―は残る」

②1歳。「―違いの弟」

③そのものだけであること。単一。唯一。古今和歌集秋「わが身―の秋にはあらねど」。「やるもやめるも心―だ」「祖母の手―に育てられた」

④(物を列挙する場合に)1項。また、第1。筆頭。古今和歌集序「そもそもうたのさまむつなり。…そのむくさの―には、そへうた」。枕草子23「―には御手をならひ給へ。次にはきんの御琴を」。「―、金壱万円也」

⑤1杯。また器物に一杯になること。狂言、樋の酒「『何と酒が行くか』『なかなか、はや―有るは』」

⑥昔の時刻の数え方。一刻を四分した第1。伊勢物語「子ね―より丑うし三つまであるに」

⑦(「―は」「―には」の形で)一方。一面。狂言、丼礑どぶかっちり「あたりに人もなし、―は路次の御慰みにもなりませうず」。「―には運も悪かった」

⑧(あとに打消の語を伴って)上の事を強調して示す語。さえ。「挨拶―できない」

➋物事を一体としてとらえていることを表す。

①二つ以上のものが一緒になって区別できないこと。古今和歌集秋「緑なる―草とぞ春は見し」。枕草子122「袍うえのきぬも下襲したがさねも―になりたる」。「空と海とが―になる」

②すべて。全体。万葉集11「わが身―は君がまにまに」

③同じであること。更級日記「生れしより―にて」。「―屋根の下で暮らす」

④共にすること。「―寝」

➌(副詞的に用いて)

①こころみに。ちょっと。「―飲んでみよう」

②どうか。「―よろしく」

⇒ひとつ‐いんろう【一つ印籠】

⇒ひとつ‐えり【一つ選り】

⇒ひとつ‐えり【一つ襟】

⇒ひとつ‐おき【一つ置き】

⇒ひとつ‐おぼえ【一つ覚え】

⇒ひとつおも‐はらから【一母同胞】

⇒ひとつ‐がい【一つ買い】

⇒ひとつ‐がき【一つ書】

⇒ひとつ‐かま【一つ釜】

⇒ひとつ‐かまど【一つ竈】

⇒ひとつ‐きるもの【一つ着物】

⇒ひとつ‐くち【一つ口】

⇒ひとつ‐こ【一つ子】

⇒ひとつ‐こと【一つ事】

⇒ひとつ‐ざし【一つ差し】

⇒ひとつ‐なべ【一つ鍋】

⇒ひとつなる‐くち【一つなる口】

⇒ひとつ‐ね【一つ寝】

⇒ひとつ‐の‐もの【一つの物】

⇒ひとつ‐ば【一つ葉】

⇒ひとつ‐ばし【一つ橋】

⇒ひとつ‐はちす【一つ蓮】

⇒ひとつ‐ばなし【一つ話】

⇒ひとつ‐び【一つ火】

⇒ひとつ‐ひきりょう【一つ引両】

⇒ひとつ‐びとつ【一つ一つ】

⇒ひとつ‐べっつい【一つ竈】

⇒ひとつ‐ぼし【一つ星】

⇒ひとつ‐まえ【一つ前】

⇒ひとつ‐まつ【一つ松】

⇒ひとつ‐まなぐ【一つ眼】

⇒ひとつ‐み【一つ身】

⇒ひとつ‐むすめ【一つ娘】

⇒ひとつめ‐こぞう【一つ目小僧】

⇒ひとつ‐も【一つも】

⇒ひとつ‐もの【一つ物】

⇒ひとつ‐もん【一つ紋】

⇒ひとつ‐や【一つ家】

⇒一つ穴の貉

⇒一つまさりの女房は金の草鞋で探しても持て

⇒一つ間違えば

○一つ穴の貉ひとつあなのむじな

共謀して悪事をたくらむ者をいう語。また、別のように見えながら実は同じ悪者の仲間であるという意。「一つ穴の狐」ともいう。同じ穴の貉。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

○一つ穴の貉ひとつあなのむじな🔗⭐🔉

○一つ穴の貉ひとつあなのむじな

共謀して悪事をたくらむ者をいう語。また、別のように見えながら実は同じ悪者の仲間であるという意。「一つ穴の狐」ともいう。同じ穴の貉。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐いんろう【一つ印籠】

腰に印籠一つだけをさげること。江戸初期の伊達だてな身なり。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―一つ前」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐づえ【人杖】‥ヅヱ

①人をかるがると杖のように扱うこと。宇治拾遺物語3「―につかひて投げ砕くめり」

②歩く時に肩にもたれて行く、杖がわりの人。

ひとつ‐えり【一つ選り】

一つ一つ吟味してえらび抜くこと。また、そのえらんだ物。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐えり【一つ襟】

上の着物の襟で下の着物の襟を隠して1枚のように見せること。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐おき【一つ置き】

連続して並んでいるものを、一つずつとばしたり省いたりすること。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐おぼえ【一つ覚え】

一つの事だけをよく覚えていること。また、その人をののしっていう語。「馬鹿の―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつおも‐はらから【一母同胞】

母を同じくするきょうだい。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐がい【一つ買い】‥ガヒ

①ただ一つを買うこと。多くの中から一つをえり出して買うこと。

②ある遊女を1回だけ買うこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐づかい【人使い】‥ヅカヒ

①召し使う人。召使。古今著聞集11「―を走らかして」

②人を使役すること。また、その使い方。「―が荒い」

ひとつ‐がき【一つ書】

箇条を分けて書く文書で、各項目ごとに「一ひとつ、何々」として書き分けること。また、その文書。書立かきたて。一打いちうち。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐かま【一つ釜】

同じ釜。親密な間柄のたとえ。「―の飯を食った間柄」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐かまど【一つ竈】

(→)「一つ釜」と同趣旨の語。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐つかみ【一掴み】

片手でつかむほどの分量。転じて、わずかの量。ひとにぎり。

ひと‐づかれ【人疲れ】

人との応対やつきあい、または人ごみなどのため疲れること。

ひと‐づき【人付き】

①他人の意見にたやすく従うこと。今昔物語集26「今出来たる郎等の思遣り少気にて、―なりぬべきを見得て」

②他人とのつきあいぶり。交際。人間ひとあい。洒落本、当世女風俗通「けんたいぶらず気のさくい―の能き也」

ひと‐づきあい【人付合い】‥アヒ

他人とのつきあい。交際。「―が苦手」

ひとつ‐きるもの【一つ着物】

①一つしかない着物。一張羅いっちょうら。西鶴置土産「春の夜の―袖の嵐をいとふに」

②下着などをつけず、上着だけ1枚着ること。好色一代男1「風儀は―、つまだかに白帯こころまま引しめ」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐くち【一つ口】

口を合わせて同じ事を言うこと。説が同じであること。また、いくつかのものを同等のように扱って言うこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐づくり【人作り】

人材を育成すること。

ひとっ‐こ【人っ子】

「ひと」を強めていう語。「―一人いない」

ひとつ‐こ【一つ子】

(ヒトツゴとも)ひとりご。ひとりっこ。伊勢物語「―にさへありければ」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐こと【一つ事】

一つの事柄。また、同じ事。「―を繰り返す」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ざし【一つ差し】

刀を一本差すこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐つづき【一続き】

個々のものが切れ目なく続き、一つのまとまりをなしているさま。また、その連なり。

ひと‐つつみ【一包】

江戸時代、金百両の称。

ひと‐づて【人伝】

他人を通じて間接的に聞くこと。また、他人に依頼して言を伝えること。古今和歌集恋「―にのみ聞きわたるかな」。「―に知る」

ひとつ‐なべ【一つ鍋】

(→)「一つ釜」と同趣旨の語。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつなる‐くち【一つなる口】

少しは酒の飲めること。また、その人。一杯いける人。好色一代男5「―なれば」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ね【一つ寝】

共に一つの寝床にねること。ともね。同衾。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐の‐もの【一つの物】

天下第一の名物。誤って「いちのもの」とも。源氏物語若菜上「ふるき世の―と名あるかぎりは」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ば【一つ葉】

ウラボシ科の常緑シダ。葉は長さ20センチメートル、長楕円形で尖り、質厚く長柄によって1枚ずつ直立。暖地の山野に自生。イワグミ。イワノカワ。イワガシワ。漢名、石韋。〈[季]夏〉

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ばし【一つ橋】

1本の木を渡した橋。いっぽんばし。まるきばし。枕草子64「橋は、…―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつばし【一橋】

①東京都千代田区にある橋、およびその付近の地名。

②徳川氏の分家。三卿の一家。1740年(元文5)吉宗の第4子宗尹むねただに江戸一ツ橋門内に邸宅を賜って一橋家という。10万石。→徳川(系図)。

③東京商科大学(一橋大学)の俗称。

⇒ひとつばし‐だいがく【一橋大学】

ひとつばし‐だいがく【一橋大学】

国立大学法人の一つ。前身は1875年(明治8)創立の商法講習所。その後、東京商業学校・東京高等商業学校を経て、1920年(大正9)東京商科大学となる。44〜47年東京産業大学と改称、49年新制の一橋大学となる。2004年法人化。校名は前身校が東京神田一ツ橋にあったことに由来。本部は国立くにたち市。

⇒ひとつばし【一橋】

ひとつ‐はちす【一つ蓮】

(「一蓮いちれん」の訓読)死後に極楽で、ある人と同じ蓮華の上に生まれること。一蓮托生いちれんたくしょう。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ばなし【一つ話】

①いつもきまって得意になってする話。

②後々までも語られるめずらしい話。奇談。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐び【一つ火】

①一片の火。孤灯。

②1回の火入れをした清酒。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ひきりょう【一つ引両】‥リヤウ

紋所の名。太い横線を1条引いた紋。→大中黒おおなかぐろ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐びとつ【一つ一つ】

一つごとに。いちいち。三蔵法師伝永久点「偏ヒトツヒトツ長する所有り」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐つぶ【一粒】

1個の粒。

⇒ひとつぶ‐えり【一粒選り】

⇒ひとつぶ‐かのこ【一粒鹿の子】

⇒ひとつぶ‐だね【一粒種】

⇒ひとつぶ‐の‐むぎ【一粒の麦】

⇒ひとつぶ‐より【一粒選り】

ひとつぶ‐えり【一粒選り】

①一粒ずつえり出すこと。また、そのもの。

②多くの中から精選すること。また、そのもの。つぶより。

⇒ひと‐つぶ【一粒】

ひとつぶ‐かのこ【一粒鹿の子】

絞りの細かい鹿の子模様。

⇒ひと‐つぶ【一粒】

ひとつぶ‐だね【一粒種】

①雑種でない、純粋の種子。

②大切にしているひとりっ子。

⇒ひと‐つぶ【一粒】

ひと‐つぶて【人礫】

人を礫のように投げること。〈日葡辞書〉

ひとつぶ‐の‐むぎ【一粒の麦】

(新約聖書ヨハネ伝12章の、一粒の麦はそのままでは一粒だが地に落ち死んで芽を出せばやがて多くの実がなるというキリストの教えによる)他人の幸せのために犠牲になる人。

⇒ひと‐つぶ【一粒】

ひとつぶ‐より【一粒選り】

(→)「ひとつぶえり」に同じ。

⇒ひと‐つぶ【一粒】

ひとつ‐べっつい【一つ竈】‥ベツツヒ

歌舞伎の鬘かつらの一つ。剃髪者が髪を蓄えて、結髪するほどにならない時、月代さかやきと額を剃った形のもの。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ぼし【一つ星】

①夕暮に最初にただ一つ出た星。宵の明星。

②明け方にただ一つ残っている星。明けの明星。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐づま【人妻・他夫】

①他人の妻、または夫。

②夫のある女性。

ひとつ‐まえ【一つ前】‥マヘ

上着・下着を重ね、前を一つにそろえて着ること。元禄頃には伊達だてな風とされた。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐いんろう【一つ印籠】🔗⭐🔉

ひとつ‐いんろう【一つ印籠】

腰に印籠一つだけをさげること。江戸初期の伊達だてな身なり。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―一つ前」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐えり【一つ選り】🔗⭐🔉

ひとつ‐えり【一つ選り】

一つ一つ吟味してえらび抜くこと。また、そのえらんだ物。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐えり【一つ襟】🔗⭐🔉

ひとつ‐えり【一つ襟】

上の着物の襟で下の着物の襟を隠して1枚のように見せること。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐おき【一つ置き】🔗⭐🔉

ひとつ‐おき【一つ置き】

連続して並んでいるものを、一つずつとばしたり省いたりすること。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐おぼえ【一つ覚え】🔗⭐🔉

ひとつ‐おぼえ【一つ覚え】

一つの事だけをよく覚えていること。また、その人をののしっていう語。「馬鹿の―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐がい【一つ買い】‥ガヒ🔗⭐🔉

ひとつ‐がい【一つ買い】‥ガヒ

①ただ一つを買うこと。多くの中から一つをえり出して買うこと。

②ある遊女を1回だけ買うこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐がき【一つ書】🔗⭐🔉

ひとつ‐がき【一つ書】

箇条を分けて書く文書で、各項目ごとに「一ひとつ、何々」として書き分けること。また、その文書。書立かきたて。一打いちうち。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐かま【一つ釜】🔗⭐🔉

ひとつ‐かま【一つ釜】

同じ釜。親密な間柄のたとえ。「―の飯を食った間柄」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐かまど【一つ竈】🔗⭐🔉

ひとつ‐かまど【一つ竈】

(→)「一つ釜」と同趣旨の語。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐きるもの【一つ着物】🔗⭐🔉

ひとつ‐きるもの【一つ着物】

①一つしかない着物。一張羅いっちょうら。西鶴置土産「春の夜の―袖の嵐をいとふに」

②下着などをつけず、上着だけ1枚着ること。好色一代男1「風儀は―、つまだかに白帯こころまま引しめ」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐くち【一つ口】🔗⭐🔉

ひとつ‐くち【一つ口】

口を合わせて同じ事を言うこと。説が同じであること。また、いくつかのものを同等のように扱って言うこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐こ【一つ子】🔗⭐🔉

ひとつ‐こ【一つ子】

(ヒトツゴとも)ひとりご。ひとりっこ。伊勢物語「―にさへありければ」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐こと【一つ事】🔗⭐🔉

ひとつ‐こと【一つ事】

一つの事柄。また、同じ事。「―を繰り返す」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ざし【一つ差し】🔗⭐🔉

ひとつ‐ざし【一つ差し】

刀を一本差すこと。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐なべ【一つ鍋】🔗⭐🔉

ひとつ‐なべ【一つ鍋】

(→)「一つ釜」と同趣旨の語。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつなる‐くち【一つなる口】🔗⭐🔉

ひとつなる‐くち【一つなる口】

少しは酒の飲めること。また、その人。一杯いける人。好色一代男5「―なれば」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ね【一つ寝】🔗⭐🔉

ひとつ‐ね【一つ寝】

共に一つの寝床にねること。ともね。同衾。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐の‐もの【一つの物】🔗⭐🔉

ひとつ‐の‐もの【一つの物】

天下第一の名物。誤って「いちのもの」とも。源氏物語若菜上「ふるき世の―と名あるかぎりは」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ば【一つ葉】🔗⭐🔉

ひとつ‐ば【一つ葉】

ウラボシ科の常緑シダ。葉は長さ20センチメートル、長楕円形で尖り、質厚く長柄によって1枚ずつ直立。暖地の山野に自生。イワグミ。イワノカワ。イワガシワ。漢名、石韋。〈[季]夏〉

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ばし【一つ橋】🔗⭐🔉

ひとつ‐ばし【一つ橋】

1本の木を渡した橋。いっぽんばし。まるきばし。枕草子64「橋は、…―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐はちす【一つ蓮】🔗⭐🔉

ひとつ‐はちす【一つ蓮】

(「一蓮いちれん」の訓読)死後に極楽で、ある人と同じ蓮華の上に生まれること。一蓮托生いちれんたくしょう。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ばなし【一つ話】🔗⭐🔉

ひとつ‐ばなし【一つ話】

①いつもきまって得意になってする話。

②後々までも語られるめずらしい話。奇談。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐び【一つ火】🔗⭐🔉

ひとつ‐び【一つ火】

①一片の火。孤灯。

②1回の火入れをした清酒。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ひきりょう【一つ引両】‥リヤウ🔗⭐🔉

ひとつ‐ひきりょう【一つ引両】‥リヤウ

紋所の名。太い横線を1条引いた紋。→大中黒おおなかぐろ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐びとつ【一つ一つ】🔗⭐🔉

ひとつ‐びとつ【一つ一つ】

一つごとに。いちいち。三蔵法師伝永久点「偏ヒトツヒトツ長する所有り」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐べっつい【一つ竈】‥ベツツヒ🔗⭐🔉

ひとつ‐べっつい【一つ竈】‥ベツツヒ

歌舞伎の鬘かつらの一つ。剃髪者が髪を蓄えて、結髪するほどにならない時、月代さかやきと額を剃った形のもの。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐ぼし【一つ星】🔗⭐🔉

ひとつ‐ぼし【一つ星】

①夕暮に最初にただ一つ出た星。宵の明星。

②明け方にただ一つ残っている星。明けの明星。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐まえ【一つ前】‥マヘ🔗⭐🔉

ひとつ‐まえ【一つ前】‥マヘ

上着・下着を重ね、前を一つにそろえて着ること。元禄頃には伊達だてな風とされた。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

○一つまさりの女房は金の草鞋で探しても持てひとつまさりのにょうぼうはかねのわらじでさがしてももて

夫婦は、妻が1歳年上だとうまくいくので、丈夫な金属製の草鞋を履いてでも、そういう女房を探せ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

○一つ間違えばひとつまちがえば

少しでも間違えたら。もし悪いきっかけがあったら。「―命を落とすところだった」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

○一つまさりの女房は金の草鞋で探しても持てひとつまさりのにょうぼうはかねのわらじでさがしてももて🔗⭐🔉

○一つまさりの女房は金の草鞋で探しても持てひとつまさりのにょうぼうはかねのわらじでさがしてももて

夫婦は、妻が1歳年上だとうまくいくので、丈夫な金属製の草鞋を履いてでも、そういう女房を探せ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

○一つ間違えばひとつまちがえば🔗⭐🔉

○一つ間違えばひとつまちがえば

少しでも間違えたら。もし悪いきっかけがあったら。「―命を落とすところだった」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐まつ【一つ松】

ただ1本そびえ立っている松。一本松。孤松。万葉集6「―幾代かへぬる」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐まなぐ【一つ眼】

(→)「一つ目小僧」に同じ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐つまみ【一撮み】

①指先でつまむほどの量。転じて、わずかの量。

②敵をたやすく負かすこと。

ひとつ‐み【一つ身】

並幅の布1枚で身頃を仕立てた、産衣うぶぎ、乳児用の和服や袖無羽織。うしろの中央に背縫いがない。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐むすめ【一つ娘】

ひとり娘。源氏物語賢木「またなくかしづく―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつめ‐こぞう【一つ目小僧】

額ひたいに目が一つだけの怪物。関東・東北では、旧暦の2月8日と12月8日に訪ねて来るといい、目の粗い籠を軒先に高く掲げてこれをおどす風習がある。ひとつまなぐ。目一つ小僧。→大眼だいまなこ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐も【一つも】

〔副〕

(打消の語を伴う)少しも。まったく。「彼がいなくても―困らない」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐もの【一つ物】

①同じもの。同一物。源氏物語藤裏葉「涙のみとどまらぬは―とぞ見えざりける」

②鮒ふなを鱗のついたまま丸ごと煮て一つの土器に盛ったもの。

③祭の際、神幸の行列の中心をなすもの。必ず馬に乗って笠または腰に山鳥の羽を挿んだり、御幣を手に持ったり、神聖なしるしを身に帯びる。多く児童の役。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐づもり【人積り】

人物や人数などの見積り。

ひとつ‐もん【一つ紋】

紋を一つだけ背中につけた着物。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐や【一つ家】

①ただ1軒だけぽつんとある家。いっけんや。

②武蔵国浅茅原あさぢがはらにあったという一軒家。旅人を泊めては、石の枕に寝かせ石を落として殺した老婆が、観音の霊力で悔悟する石枕伝説の家。

③2の伝説に基づく歌舞伎狂言。河竹黙阿弥作、1890年(明治23)初演。

④同じ家。奥の細道「―に遊女も寝たり萩と月」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひと‐つら【一連】

①ひとつらね。いちれん。

②同じ程度。同列。

ひと‐つれ【一連れ】

ひとくみ。一隊。ひとつら。夫木和歌抄12「―はすそのに出でてをぐら山」

ひと‐て【一手】

①一方の手。片手。また、片手で握れるほどの分量。

②一人のわざ。独力。いって。「敵を―に引き受ける」

③一つにまとめること。また、ひとりじめにすること。一括。独占。

④一組。一隊。太平記14「七千余騎を―になして」

⑤一つの手並。一つの方法。1回のわざ。

⑥同一の種類。ひといろ。

⑦射芸で、甲矢はやと乙矢おとやとの一組。

⇒ひとて‐はんばい【一手販売】

⇒ひとて‐や【一手矢】

ひと‐で【人手】

①他人の手。他人の所有。森鴎外、高瀬舟「貰つた銭はいつも右から左へ―に渡さなくてはなりませなんだ」

②人のしわざ。人工。「―を加える」

③他人のたすけ。樋口一葉、うつせみ「友仙の帯に緋ぢりめんの帯あげも―を借ずに手ばしこく」

④働く人。働き手。「―が足りない」

⇒人手に掛かる

ひと‐で【人出】

人が多く出て集まること。「花見で大変な―だ」

ひと‐で【海星・人手】

ヒトデ綱の棘皮きょくひ動物の総称。体は扁平で、一般に、5本の腕が放射状に突出し、星形または五角形。腹面の中央に口があり、外面は薄い皮膚の下にある石灰質の骨片におおわれ、短い棘とげ状の突起がある。管足によって運動。再生力が強い。ヒトデ・イトマキヒトデ・モミジガイなど種類が多く、浅海にも深海にも広く産する。海盤車。

イトマキヒトデ

提供:東京動物園協会

ひと‐で‐なし【人で無し】

人でありながら人らしくない行いをする者。恩義・人情を解しない者。人非人にんぴにん。福田英子、妾の半生涯「家を思はぬ―と罵ののしられ」

ひと‐で‐なし【人で無し】

人でありながら人らしくない行いをする者。恩義・人情を解しない者。人非人にんぴにん。福田英子、妾の半生涯「家を思はぬ―と罵ののしられ」

ひと‐で‐なし【人で無し】

人でありながら人らしくない行いをする者。恩義・人情を解しない者。人非人にんぴにん。福田英子、妾の半生涯「家を思はぬ―と罵ののしられ」

ひと‐で‐なし【人で無し】

人でありながら人らしくない行いをする者。恩義・人情を解しない者。人非人にんぴにん。福田英子、妾の半生涯「家を思はぬ―と罵ののしられ」

ひとつ‐まつ【一つ松】🔗⭐🔉

ひとつ‐まつ【一つ松】

ただ1本そびえ立っている松。一本松。孤松。万葉集6「―幾代かへぬる」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐まなぐ【一つ眼】🔗⭐🔉

ひとつ‐まなぐ【一つ眼】

(→)「一つ目小僧」に同じ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐み【一つ身】🔗⭐🔉

ひとつ‐み【一つ身】

並幅の布1枚で身頃を仕立てた、産衣うぶぎ、乳児用の和服や袖無羽織。うしろの中央に背縫いがない。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐むすめ【一つ娘】🔗⭐🔉

ひとつ‐むすめ【一つ娘】

ひとり娘。源氏物語賢木「またなくかしづく―」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつめ‐こぞう【一つ目小僧】🔗⭐🔉

ひとつめ‐こぞう【一つ目小僧】

額ひたいに目が一つだけの怪物。関東・東北では、旧暦の2月8日と12月8日に訪ねて来るといい、目の粗い籠を軒先に高く掲げてこれをおどす風習がある。ひとつまなぐ。目一つ小僧。→大眼だいまなこ。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐も【一つも】🔗⭐🔉

ひとつ‐も【一つも】

〔副〕

(打消の語を伴う)少しも。まったく。「彼がいなくても―困らない」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐もの【一つ物】🔗⭐🔉

ひとつ‐もの【一つ物】

①同じもの。同一物。源氏物語藤裏葉「涙のみとどまらぬは―とぞ見えざりける」

②鮒ふなを鱗のついたまま丸ごと煮て一つの土器に盛ったもの。

③祭の際、神幸の行列の中心をなすもの。必ず馬に乗って笠または腰に山鳥の羽を挿んだり、御幣を手に持ったり、神聖なしるしを身に帯びる。多く児童の役。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐もん【一つ紋】🔗⭐🔉

ひとつ‐もん【一つ紋】

紋を一つだけ背中につけた着物。

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひとつ‐や【一つ家】🔗⭐🔉

ひとつ‐や【一つ家】

①ただ1軒だけぽつんとある家。いっけんや。

②武蔵国浅茅原あさぢがはらにあったという一軒家。旅人を泊めては、石の枕に寝かせ石を落として殺した老婆が、観音の霊力で悔悟する石枕伝説の家。

③2の伝説に基づく歌舞伎狂言。河竹黙阿弥作、1890年(明治23)初演。

④同じ家。奥の細道「―に遊女も寝たり萩と月」

⇒ひと‐つ【一・一つ】

ひゃくとお‐ばん【一一〇番】‥トヲ‥🔗⭐🔉

ひゃくとお‐ばん【一一〇番】‥トヲ‥

警察に事件などを通報する時の電話番号。警察緊急通報用電話。比喩的に、電話での相談・要請に応ずる組織を表す接尾語としても使う。「法律―」

[漢]一🔗⭐🔉

一 字形

筆順

筆順

〔一部0画/1画/教育/1676・306C〕

〔音〕イチ(呉) イツ(漢)

〔訓〕ひとつ・ひと=・ひ (名)かず・はじめ

[意味]

①数の名。ひとつ。「一を聞いて十を知る」「日本三景の一いつ」「一日一善・一億・万一・唯一ゆいいつ」▶金銭証書などでは「壱」とも書く。

②ひとたび。「一考・一別以来・一再いっさい」

③順序の最初。

㋐物事のはじめ。「一から始める」「一にも二にも」「一の膳ぜん」「一年生・一姫ひめ二太郎」

㋑最上。最高。「一の人(=摂政・関白または太政大臣)」「天下一品・世界一」

④独自のすぐれた。ひとかどの。「一人物・一見識」

⑤同じ(くする)。ひとしい。「心を一いつにする」「一揆いっき・一様・一概・統一とういつ」

⑥全体をおしなべて。すべて。「一家・一新・一任」

⑦まじりけがない。もっぱら。ひたすら。「成否は一いつに諸君の双肩にかかっている」「純一じゅんいつ・一向いっこう・専一せんいつ」

⑧あるひとつ(の)。他(の)。「一いつにいわく」「一説・一朝・一方」。あるいは…あるいは…。…したり…したり。「一喜一憂・一得一失・一進一退」

⑨すこし。わずか。「一助・一瞥いちべつ」

[解字]

一本の横線でひとつという数を示す指事文字。数のもと、最初を意味し、転じて、ひとつにまとめる、まじりけがない、もっぱら、の意味にも用いられる。また、一が最小の正の整数であるところから、わずか、ちょっと、の意味にも用いられる。[弌]は異体字。

[下ツキ

画一・帰一・均一・合一・混一・渾一・什一・純一・随一・斉一・全一・専一・第一・単一・逐一・統一・同一・二者択一・不一・万一・唯一

[難読]

一昨日おととい・一昨年おととし・一寸ちょっと・一日ついたち・一向ひたすら・一廉ひとかど・いつかど・一入ひとしお・一節切ひとよぎり・一人ひとり

〔一部0画/1画/教育/1676・306C〕

〔音〕イチ(呉) イツ(漢)

〔訓〕ひとつ・ひと=・ひ (名)かず・はじめ

[意味]

①数の名。ひとつ。「一を聞いて十を知る」「日本三景の一いつ」「一日一善・一億・万一・唯一ゆいいつ」▶金銭証書などでは「壱」とも書く。

②ひとたび。「一考・一別以来・一再いっさい」

③順序の最初。

㋐物事のはじめ。「一から始める」「一にも二にも」「一の膳ぜん」「一年生・一姫ひめ二太郎」

㋑最上。最高。「一の人(=摂政・関白または太政大臣)」「天下一品・世界一」

④独自のすぐれた。ひとかどの。「一人物・一見識」

⑤同じ(くする)。ひとしい。「心を一いつにする」「一揆いっき・一様・一概・統一とういつ」

⑥全体をおしなべて。すべて。「一家・一新・一任」

⑦まじりけがない。もっぱら。ひたすら。「成否は一いつに諸君の双肩にかかっている」「純一じゅんいつ・一向いっこう・専一せんいつ」

⑧あるひとつ(の)。他(の)。「一いつにいわく」「一説・一朝・一方」。あるいは…あるいは…。…したり…したり。「一喜一憂・一得一失・一進一退」

⑨すこし。わずか。「一助・一瞥いちべつ」

[解字]

一本の横線でひとつという数を示す指事文字。数のもと、最初を意味し、転じて、ひとつにまとめる、まじりけがない、もっぱら、の意味にも用いられる。また、一が最小の正の整数であるところから、わずか、ちょっと、の意味にも用いられる。[弌]は異体字。

[下ツキ

画一・帰一・均一・合一・混一・渾一・什一・純一・随一・斉一・全一・専一・第一・単一・逐一・統一・同一・二者択一・不一・万一・唯一

[難読]

一昨日おととい・一昨年おととし・一寸ちょっと・一日ついたち・一向ひたすら・一廉ひとかど・いつかど・一入ひとしお・一節切ひとよぎり・一人ひとり

筆順

筆順

〔一部0画/1画/教育/1676・306C〕

〔音〕イチ(呉) イツ(漢)

〔訓〕ひとつ・ひと=・ひ (名)かず・はじめ

[意味]

①数の名。ひとつ。「一を聞いて十を知る」「日本三景の一いつ」「一日一善・一億・万一・唯一ゆいいつ」▶金銭証書などでは「壱」とも書く。

②ひとたび。「一考・一別以来・一再いっさい」

③順序の最初。

㋐物事のはじめ。「一から始める」「一にも二にも」「一の膳ぜん」「一年生・一姫ひめ二太郎」

㋑最上。最高。「一の人(=摂政・関白または太政大臣)」「天下一品・世界一」

④独自のすぐれた。ひとかどの。「一人物・一見識」

⑤同じ(くする)。ひとしい。「心を一いつにする」「一揆いっき・一様・一概・統一とういつ」

⑥全体をおしなべて。すべて。「一家・一新・一任」

⑦まじりけがない。もっぱら。ひたすら。「成否は一いつに諸君の双肩にかかっている」「純一じゅんいつ・一向いっこう・専一せんいつ」

⑧あるひとつ(の)。他(の)。「一いつにいわく」「一説・一朝・一方」。あるいは…あるいは…。…したり…したり。「一喜一憂・一得一失・一進一退」

⑨すこし。わずか。「一助・一瞥いちべつ」

[解字]

一本の横線でひとつという数を示す指事文字。数のもと、最初を意味し、転じて、ひとつにまとめる、まじりけがない、もっぱら、の意味にも用いられる。また、一が最小の正の整数であるところから、わずか、ちょっと、の意味にも用いられる。[弌]は異体字。

[下ツキ

画一・帰一・均一・合一・混一・渾一・什一・純一・随一・斉一・全一・専一・第一・単一・逐一・統一・同一・二者択一・不一・万一・唯一

[難読]

一昨日おととい・一昨年おととし・一寸ちょっと・一日ついたち・一向ひたすら・一廉ひとかど・いつかど・一入ひとしお・一節切ひとよぎり・一人ひとり

〔一部0画/1画/教育/1676・306C〕

〔音〕イチ(呉) イツ(漢)

〔訓〕ひとつ・ひと=・ひ (名)かず・はじめ

[意味]

①数の名。ひとつ。「一を聞いて十を知る」「日本三景の一いつ」「一日一善・一億・万一・唯一ゆいいつ」▶金銭証書などでは「壱」とも書く。

②ひとたび。「一考・一別以来・一再いっさい」

③順序の最初。

㋐物事のはじめ。「一から始める」「一にも二にも」「一の膳ぜん」「一年生・一姫ひめ二太郎」

㋑最上。最高。「一の人(=摂政・関白または太政大臣)」「天下一品・世界一」

④独自のすぐれた。ひとかどの。「一人物・一見識」

⑤同じ(くする)。ひとしい。「心を一いつにする」「一揆いっき・一様・一概・統一とういつ」

⑥全体をおしなべて。すべて。「一家・一新・一任」

⑦まじりけがない。もっぱら。ひたすら。「成否は一いつに諸君の双肩にかかっている」「純一じゅんいつ・一向いっこう・専一せんいつ」

⑧あるひとつ(の)。他(の)。「一いつにいわく」「一説・一朝・一方」。あるいは…あるいは…。…したり…したり。「一喜一憂・一得一失・一進一退」

⑨すこし。わずか。「一助・一瞥いちべつ」

[解字]

一本の横線でひとつという数を示す指事文字。数のもと、最初を意味し、転じて、ひとつにまとめる、まじりけがない、もっぱら、の意味にも用いられる。また、一が最小の正の整数であるところから、わずか、ちょっと、の意味にも用いられる。[弌]は異体字。

[下ツキ

画一・帰一・均一・合一・混一・渾一・什一・純一・随一・斉一・全一・専一・第一・単一・逐一・統一・同一・二者択一・不一・万一・唯一

[難読]

一昨日おととい・一昨年おととし・一寸ちょっと・一日ついたち・一向ひたすら・一廉ひとかど・いつかど・一入ひとしお・一節切ひとよぎり・一人ひとり

広辞苑に「一」で始まるの検索結果 1-83。もっと読み込む