複数辞典一括検索+![]()

![]()

き【柵・城】🔗⭐🔉

き【柵・城】

敵を防ぐための構築物。垣や堀など。城塞。垂仁紀「稲を積みて―を作る」。播磨風土記「―を掘りし処は」

き‐どの【城殿】🔗⭐🔉

き‐どの【城殿】

内裏にあった細工所。

⇒きどの‐おり【城殿折】

⇒きどの‐の‐おうぎ【城殿の扇】

きどの‐おり【城殿折】‥ヲリ🔗⭐🔉

きどの‐おり【城殿折】‥ヲリ

城殿の扇の折り形。

⇒き‐どの【城殿】

きどの‐の‐おうぎ【城殿の扇】‥アフギ🔗⭐🔉

きどの‐の‐おうぎ【城殿の扇】‥アフギ

京都で作られた扇の一種。もと城殿和泉が作り出したものをいう。

⇒き‐どの【城殿】

きのさき‐おんせん【城崎温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

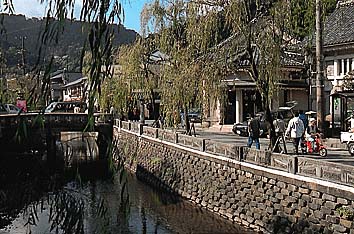

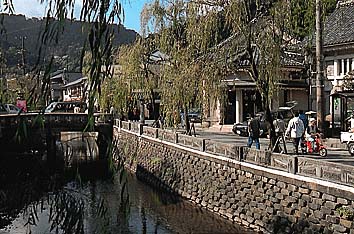

きのさき‐おんせん【城崎温泉】‥ヲン‥

兵庫県豊岡市城崎町にある温泉。無色・無臭の塩化物泉で、720年(養老4)僧道智の霊験により発見されたと伝える。

城崎温泉

撮影:的場 啓

さし【城】🔗⭐🔉

さし【城】

(古代朝鮮語)しろ。継体紀「―を子呑しとん・帯沙たさに築つきて」

しき【磯城・城】🔗⭐🔉

しき【磯城・城】

①石で築いたしろ。石のとりで。欽明紀「―を得爾辛とくにしに助け築つかしむ」

②石で築いた祭場。古語拾遺「―の神籬ひもろきを立て」

じょう【城】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【城】ジヤウ

(呉音。漢音はセイ)

①(中国では、壁で囲んだ都市の意)しろ。承久記「寄手は乱れ入る、―の中は小勢なり」

②山城国やましろのくにの略。

じょう【城】ジヤウ(姓氏)🔗⭐🔉

じょう【城】ジヤウ

姓氏の一つ。平安末・鎌倉初期の越後の豪族。平姓。源平争乱時に資永( 〜1181)が平氏方にくみしたがまもなく源氏に屈服。資永の弟長茂( 〜1201)は頼朝死後、1201年(建仁1)源氏打倒をはかり、敗れて吉野で討ち取られた。

じょう‐か【城下】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐か【城下】ジヤウ‥

①城壁のもと。城壁の外。

②城下町。

⇒じょうか‐の‐めい【城下の盟】

⇒じょうか‐まち【城下町】

じょう‐がい【城外】ジヤウグワイ🔗⭐🔉

じょう‐がい【城外】ジヤウグワイ

①城のそと。

②城の外へ出て行くこと。古今著聞集5「―しける事有りけり。道に堂のあるに」

じょう‐かく【城郭】ジヤウクワク🔗⭐🔉

じょう‐かく【城郭】ジヤウクワク

①城とくるわ。また、城のくるわ。「―を構える」

②特定の地域を外敵の侵攻から守るために施した防御施設。

⇒じょうかく‐とし【城郭都市】

じょう‐かく【城閣】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐かく【城閣】ジヤウ‥

城の物見ものみ。城の建物。

じょうかく‐とし【城郭都市】ジヤウクワク‥🔗⭐🔉

じょうかく‐とし【城郭都市】ジヤウクワク‥

周囲を城壁や土塁などで囲んだ都市。中国や古代・中世のヨーロッパに見られる。

⇒じょう‐かく【城郭】

じょうが‐しま【城ヶ島】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうが‐しま【城ヶ島】ジヤウ‥

神奈川県南東部、三浦半島南端の島。東京湾口に位置し、江戸時代より海防上重視された。北原白秋の「城ヶ島の雨」で知られる。

城ヶ島

撮影:関戸 勇

じょう‐かた【城方】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐かた【城方】ジヤウ‥

「八坂方やさかがた」参照。

じょうか‐の‐めい【城下の盟】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうか‐の‐めい【城下の盟】ジヤウ‥

[左伝桓公12年]敵に首都の城下まで攻め入いられて結ぶ講和の約束。

⇒じょう‐か【城下】

じょうか‐まち【城下町】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうか‐まち【城下町】ジヤウ‥

封建制領主の居城を中心としてその近傍に発達した市街。駿府(今川氏)・山口(大内氏)・甲府(武田氏)の類。→門前町

⇒じょう‐か【城下】

じょう‐けつ【城闕】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐けつ【城闕】ジヤウ‥

①(闕は門の通路。その上に楼観を造る)中国で、城の門。

②転じて、宮城。皇居。

③都市の全体をいう。

じょう‐こう【城隍】ジヤウクワウ🔗⭐🔉

じょう‐こう【城隍】ジヤウクワウ

①城とほり。また、城のほり。

②神の名。城の守護神。

じょう‐ごう【城濠】ジヤウガウ🔗⭐🔉

じょう‐ごう【城濠】ジヤウガウ

城のまわりのほり。

じょう‐こく【城国】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐こく【城国】ジヤウ‥

①城と国。

②居城。

じょうこ‐しゃそ【城狐社鼠】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうこ‐しゃそ【城狐社鼠】ジヤウ‥

[説苑善説・晋書謝鯤伝](城にすむ狐、ほこらに巣くう鼠はこれを除こうとすれば、その城やほこらを損なう恐れがあるので容易に手を下すことができない意)君側にある奸臣、また、それを除くのが困難なたとえ。

じょう‐さい【城塞・城砦】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐さい【城塞・城砦】ジヤウ‥

城と塞とりで。しろ。とりで。

じょう‐さく【城柵】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐さく【城柵】ジヤウ‥

城の柵。とりで。城塞。

じょう‐し【城市】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐し【城市】ジヤウ‥

城のあるまち。城下。

じょう‐し【城址】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐し【城址】ジヤウ‥

しろあと。

じょう‐しゅ【城主】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐しゅ【城主】ジヤウ‥

①一城の主。一城の主将。

②江戸時代、国持並びに准国持に次ぐ、城郭をもった大名の家格。城持しろもち。

⇒じょうしゅ‐かく【城主格】

じょう‐しゅ【城守】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐しゅ【城守】ジヤウ‥

①城を守ること。また、その人。

②城主。城持。

じょう‐しゅう【城州】ジヤウシウ🔗⭐🔉

じょう‐しゅう【城州】ジヤウシウ

山城やましろ国の別称。

じょうしゅ‐かく【城主格】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうしゅ‐かく【城主格】ジヤウ‥

城主に準ずる大名の格式。城持並しろもちなみともいう。伊勢久居藤堂家、筑前秋月黒田家など約16家。

⇒じょう‐しゅ【城主】

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ🔗⭐🔉

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ

城を守る大将。

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ🔗⭐🔉

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ

城の上のかき。城壁。

じょう‐せき【城跡・城蹟】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐せき【城跡・城蹟】ジヤウ‥

城のあと。城址。

じょう‐だい【城代】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐だい【城代】ジヤウ‥

①主君に代わって城を守護し、命令を伝える者。

②江戸幕府の職名。大坂・駿府城を守る者、すなわち大坂城代・駿府城代の称。ここには城主を置かず、譜代大名などをこれに補した。

③城代家老の略。

⇒じょうだい‐がろう【城代家老】

じょうだい‐がろう【城代家老】ジヤウ‥ラウ🔗⭐🔉

じょうだい‐がろう【城代家老】ジヤウ‥ラウ

江戸時代、城持ち大名の留守中に居城を守り、一切の政務をつかさどった家老。城代。

⇒じょう‐だい【城代】

じょう‐ち【城地】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ち【城地】ジヤウ‥

城と領地。

じょう‐ち【城池】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ち【城池】ジヤウ‥

城のほり。城と濠。

じょう‐と【城都】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐と【城都】ジヤウ‥

みやこ。都会。

じょうとう【城東】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうとう【城東】ジヤウ‥

(城の東方の意)

①もと東京市35区の一つ。現在の江東区の東半部。

②大阪市北東部の区名。

じょう‐とう【城頭】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐とう【城頭】ジヤウ‥

城のほとり。また、城壁の上。

じょう‐ない【城内】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ない【城内】ジヤウ‥

城のうち。城中。

じょうなん‐ぐう【城南宮】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうなん‐ぐう【城南宮】ジヤウ‥

京都市伏見区にある神社。祭神は神功皇后・大国主命・国常立尊。その祭礼に行われた流鏑馬やぶさめは有名で、承久の乱に、後鳥羽上皇はこの行事に託して関東追討の兵を徴集した。7月20日に例祭、10月に神幸祭(餅祭)がある。

じょうはな【城端】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうはな【城端】ジヤウ‥

富山県西部の地名。南砺市に属する。礪波となみ平野を南北に縦走するJR城端線の終点。

じょう‐ばん【城番】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ばん【城番】ジヤウ‥

城代を補佐して城門の守衛にあたった役。二条城番など。番手衆。在番衆。→定番じょうばん

じょう‐ふ【城府】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ふ【城府】ジヤウ‥

(中国で、都府の周囲に城壁をめぐらしたからいう)

①都市のかこい。城壁。

②都市。都府。

③かこい。しきり。へだて。

⇒城府を設けず

○城府を設けずじょうふをもうけず🔗⭐🔉

○城府を設けずじょうふをもうけず

[宋史傅尭兪伝]障害となるものを作らないこと。人に対して隔てなく打ち解けることにいう。

⇒じょう‐ふ【城府】

しょう‐ふん【小忿】セウ‥

ちょっとした怒り。

しょう‐ふん【小紛】セウ‥

ちょっとしたいざこざ。

しょう‐ふん【嘗糞】シヤウ‥

(越王勾践こうせんが呉王の糞を嘗なめてやがて呉王の病が癒えるだろうといった故事から)人にへつらって恥を知らないこと。「―の徒」

しょう‐ふん【漿粉】シヤウ‥

(→)正麩しょうふに同じ。

しょう‐ぶん【小分・少分】セウ‥

①小さくわけること。

②少しの部分。小部分。宇治拾遺物語7「その価―をも取らせ給はずなりぬ」

しょう‐ぶん【小文】セウ‥

①短い文章。短文。

②自分の書いた文章をへりくだっていう語。拙文。

しょう‐ぶん【性分】シヤウ‥

生れつきの性質。たち。「損な―」

じょう‐ぶん【上分】ジヤウ‥

①すぐれた方。〈日葡辞書〉

②古代〜中世、社寺へ年貢以外に神仏の供祭の費用として貢納したもの。

③中世、下地したじ6からの得分とくぶん。年貢。

⇒じょうぶん‐まい【上分米】

じょう‐ぶん【上文】ジヤウ‥

前に記した文句。前文。

じょう‐ぶん【上聞】ジヤウ‥

(古くはショウブンとも)申し上げて、君主の耳に入ること。上聴。「―に達する」

じょう‐ぶん【冗文】

むだな文句。また、長たらしい文。

じょう‐ぶん【条文】デウ‥

(条約・法令などの)箇条書きの文。「―に照らす」

じよう‐ぶん【滋養分】‥ヤウ‥

滋養となる成分。

⇒じ‐よう【滋養】

じょう‐ふんべつ【上分別】ジヤウ‥

最上の判断。最もよい考え。「それが―というものだ」

じょうぶん‐まい【上分米】ジヤウ‥

①上分として貢納された米。年貢米。

②中世、領地を通過する年貢米に対して取り立てた米。運上米。上米取。

⇒じょう‐ぶん【上分】

しょう‐へい【小兵・少兵】セウ‥

少人数の兵。

しょうへい【正平】シヤウ‥

南北朝時代の南朝、後村上・長慶天皇朝の年号。興国7年12月8日(1347年1月20日)改元、正平25年7月24日(1370年8月16日)建徳に改元。

⇒しょうへい‐がわ【正平革】

⇒しょうへい‐ごめんがわ【正平御免革】

⇒しょうへい‐ぞめ【正平染】

⇒しょうへい‐もん【正平紋・昌平紋】

しょう‐へい【承平】

代々太平が続くこと。

しょうへい【承平】

(年号)

⇒じょうへい

しょう‐へい【招聘】セウ‥

礼をつくして人を招きよぶこと。「外国の音楽家を―する」

しょう‐へい【昇平・升平】

国運が盛んで、世の中が平和に治まっていること。

しょう‐へい【昌平】シヤウ‥

国運が盛んで、世の中が平和なこと。泰平。

しょうへい【昌平】シヤウ‥

(Changping)

①中国山東省曲阜県(現、曲阜市)の郷の名。孔子の生地。東京湯島の孔子廟のある昌平坂の地名は、これに由来する。

②北京市北西部の区。居庸関や明の十三陵がある。

⇒しょうへい‐こう【昌平黌】

⇒しょうへいざか‐がくもんじょ【昌平坂学問所】

⇒しょうへい‐ばん【昌平版】

しょう‐へい【哨兵】セウ‥

見張りの兵。歩哨の兵。

しょう‐へい【将兵】シヤウ‥

将校と兵。将士。

しょう‐へい【笑柄】セウ‥

わらいぐさ。

しょう‐へい【唱平】シヤウ‥

平安時代、節会せちえなどに杯を勧めて長寿を祝うこと。また、人に酒を勧める時、相手の酒量に応じて平均に飲ませることともいう。

しょう‐へい【傷兵】シヤウ‥

戦争で傷ついた兵士。

⇒しょうへい‐いん【傷兵院】

しょう‐へい【障屏】シヤウ‥

①しきり。へだて。障蔽。

②障子と屏風びょうぶ。

⇒しょうへい‐が【障屏画】

しょう‐へい【障蔽】シヤウ‥

①おおい隠すこと。また、そのもの。おおい。

②しきり。へだて。障屏。

しょう‐べい【舂米】

⇒しょうまい

じょうへい【承平】

(ショウヘイとも)平安前期、朱雀すざく天皇朝の年号。延長9年4月26日(931年5月16日)改元、承平8年5月22日(938年6月22日)天慶に改元。

⇒じょうへい‐てんぎょう‐の‐らん【承平天慶の乱】

じょう‐へい【城兵】ジヤウ‥

城の中にいて、城をまもる兵士。

しょうへい‐いん【傷兵院】シヤウ‥ヰン

傷兵を入院させ、扶助・保護する施設。廃兵はいへい院の改称。1946年(昭和21)廃止。

⇒しょう‐へい【傷兵】

しょうへい‐が【障屏画】シヤウ‥グワ

屏風びょうぶ・衝立ついたてなど移動のできる間仕切用家具の面に描かれた絵画と障壁画との併称。

⇒しょう‐へい【障屏】

しょうへい‐がわ【正平革】シヤウ‥ガハ

武具の染革そめがわの名。獅子牡丹文様を甲冑かっちゅうの金具廻かなぐまわりの枠形わくがたに入れて染め出し、その枠の間の空欄に「正平六年六月一日」の文字を入れた、鹿革による絵革えがわ。懐良かねよし親王が、肥後の八代の革工に命じて染めさせたと伝える。正平御免革。御免革。

⇒しょうへい【正平】

しょうへい‐こう【昌平黌】シヤウ‥クワウ

江戸幕府の儒学を主とした学校。林羅山が上野忍ヶ岡に創設した家塾(後に弘文館)に始まる。1690年(元禄3)将軍綱吉が孔子廟先聖殿とともに弘文館を湯島昌平坂に移し、大成殿(聖堂)を造営して林家当主に主宰させた。1797年(寛政9)幕府直轄の学問所となり、主に旗本・御家人の子弟を教育した。昌平坂学問所。江戸学問所。

⇒しょうへい【昌平】

しょうへい‐ごめんがわ【正平御免革】シヤウ‥ガハ

(→)正平革に同じ。

⇒しょうへい【正平】

しょうへいざか‐がくもんじょ【昌平坂学問所】シヤウ‥

(→)昌平黌こうに同じ。

⇒しょうへい【昌平】

じょうへい‐じょ【常平所】ジヤウ‥

平安時代、常平倉の称。

じょうへい‐そう【常平倉】ジヤウ‥サウ

奈良時代、759年(天平宝字3)に米価の調節のために置かれた官庁。米を、価の安い季節に購入し高くなると放出する。平安時代にも常平所として一時設置され、江戸時代にも水戸・会津・土佐・薩摩などの諸藩に置かれた。

しょうへい‐ぞめ【正平染】シヤウ‥

正平革の文様の染色。

⇒しょうへい【正平】

じょうへい‐てんぎょう‐の‐らん【承平天慶の乱】‥ギヤウ‥

承平・天慶年間に起こった平将門まさかどと藤原純友すみともの反乱。将門は承平年間に東国で同族間の私闘を続け、939年(天慶2)常陸国府を襲撃して公然と朝廷に反抗するに至ったが、翌年藤原秀郷や平貞盛のために敗死。純友は西国で海賊討伐を命ぜられていたが、939年自ら海賊を率いて朝廷に反抗、941年に敗死。いずれも律令国家衰退を象徴した事件。

→資料:『将門記』

⇒じょうへい【承平】

しょうへい‐ばん【昌平版】シヤウ‥

昌平黌こうで出版した漢籍。官版。

⇒しょうへい【昌平】

しょう‐へいめん【焦平面】セウ‥

(focal plane)レンズ系の焦点を通って光軸に垂直な平面。無限遠の物体はこの面上に像を結ぶ。焦点面。

しょうへい‐もん【正平紋・昌平紋】シヤウ‥

(→)「きりつけもん(切付紋)」に同じ。

⇒しょうへい【正平】

しょう‐へいりん【章炳麟】シヤウ‥

(Zhang Binglin)清末・民国の思想家・政治家。字は枚叔ばいしゅく、号は太炎。浙江余杭県の人。清末の公羊くよう学に対抗、左伝によって古学を主張。初め変法自強運動に共鳴、のち中国同盟会に加わり、「民報」主筆。革命後、一時、民国政府の官僚。著「国故論衡」「太炎文録」「章氏叢書」など。(1869〜1936)

しょう‐へき【峭壁】セウ‥

切りたったけわしいがけ。

しょう‐へき【晶癖】シヤウ‥

同一物質の個々の結晶体が、産状を異にするために異なった外形を生じること。また、その外形。

しょう‐へき【椒壁】セウ‥

中国で皇后の御殿などに用いるため、壁土に山椒の実をまぜて塗った壁。湿気を防ぎ、また山椒の実のように子孫の繁昌する意を託したものともいう。→椒房

しょう‐へき【障壁】シヤウ‥

①へだてのかべ。しきり。

②転じて、さまたげ。じゃま。「言葉の―を乗り越える」

⇒しょうへき‐が【障壁画】

しょう‐へき【牆壁・墻壁】シヤウ‥

①垣とかべ。

②かこいのかべ。

③へだてるもの。じゃま。さまたげ。

しょう‐べき【昇羃】

〔数〕多項式で、最低次数の項から順次に高い次数の項へと並べること、また並べたもの。↔降羃

じょう‐へき【城壁】ジヤウ‥

①城の周囲の壁・塀・石垣。

②城。

じょう‐べき【乗羃】

〔数〕(→)累乗るいじょうに同じ。

しょうへき‐が【障壁画】シヤウ‥グワ

室内を飾る絵画のうち、障子絵(襖絵)や壁貼付絵などをいう。特に桃山時代から江戸初期にかけて装飾性に富む豪華な作品を生んだ。→障屏画→壁画

⇒しょう‐へき【障壁】

しょう‐べつ【小別】セウ‥

小さくわけること。こわけ。↔大別

しょう‐へん【小片】セウ‥

小さいかけら。かたはし。

しょう‐へん【小変】セウ‥

①少しの変化。

②ちょっとした事変。小事変。

しょう‐へん【小編・小篇】セウ‥

短編。

しょう‐へん【爿偏】シヤウ‥

漢字の偏の一つ。「牀」「牆」などの偏の「爿」の称。

しょう‐へん【掌編・掌篇】シヤウ‥

きわめて短い作品。

⇒しょうへん‐しょうせつ【掌編小説】

しょう‐べん【小便】セウ‥

①血液中の老廃物などが腎臓で濾過されて、水分と共に体外に排出されるもの。ゆばり。小用。小水。〈倭名類聚鈔3〉→尿。

②売買契約後に、売方・買方のいずれかが不当にその契約を破ることの俗称。

⇒しょうべん‐くさ・い【小便臭い】

⇒しょうべん‐ぐみ【小便組】

⇒しょうべん‐こぞう【小便小僧】

⇒しょうべん‐たご【小便担桶】

⇒しょうべん‐だめ【小便溜】

⇒しょうべん‐つぼ【小便壺】

⇒小便一町糞一里

しょう‐べん【少弁】セウ‥

律令制の官名。→弁官べんかん

じょう‐へん【上編・上篇】ジヤウ‥

書物などを上(中)下に分けたときの最初の編。

じょう‐へん【常篇】ジヤウ‥

(ジョウベンとも)通常。普通。太平記27「師直・師泰過分の奢侈身に余りてたちまち主従の礼を乱る。末代と言ひながら事―に絶えたり」

じょうべん【浄弁】ジヤウ‥

南北朝時代の歌僧。慶運けいうんの父。京都の人。法印。二条為世門四天王の最年長。今日残る歌は少ないが、深い幽玄味のあるのが特色。蘆の葉の浄弁。88、9歳位で生存。生没年未詳。

じょう‐へい【城兵】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐へい【城兵】ジヤウ‥

城の中にいて、城をまもる兵士。

じょう‐へき【城壁】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐へき【城壁】ジヤウ‥

①城の周囲の壁・塀・石垣。

②城。

じょう‐ほ【城堡】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ほ【城堡】ジヤウ‥

⇒じょうほう

じょう‐ほう【城堡】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ほう【城堡】ジヤウ‥

城ととりで。外敵を防ぐための建造物。じょうほ。

じょう‐まい【城米】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐まい【城米】ジヤウ‥

江戸幕府が、直轄地または譜代の諸藩に命じて軍事・飢饉に備えて貯蔵させた米穀。城詰しろづめ米。御用米。御城米。「―奉行」

じょう‐もん【城門】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐もん【城門】ジヤウ‥

城の門。城の出入り口。

じょう‐ゆう【城邑】ジヤウイフ🔗⭐🔉

じょう‐ゆう【城邑】ジヤウイフ

城壁に囲まれたまち。転じて、都会。みやこ。

じょうよう【城陽】ジヤウヤウ🔗⭐🔉

じょうよう【城陽】ジヤウヤウ

京都府南東部の市。東部は丘陵、西部は木津川の平野。住宅都市。人口8万2千。

じょう‐るい【城塁】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐るい【城塁】ジヤウ‥

①城の土居どい。

②しろ。とりで。

じょう‐ろう【城楼】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐ろう【城楼】ジヤウ‥

城のものみやぐら。

⇒じょうろう‐だな【城楼棚】

じょうろう‐だな【城楼棚】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうろう‐だな【城楼棚】ジヤウ‥

⇒せいろうだな

⇒じょう‐ろう【城楼】

しろ【城】🔗⭐🔉

しろ【城】

敵を防ぐために築いた軍事的構造物。日本では、古くは柵さくや石垣または濠ほり・土塁をめぐらしたが、中世には、地形を利用して防御を施す山城やまじろが発達し、もっぱら戦闘用であった。戦国時代以降は、領内統治・城内居住・権勢表示などをも兼ねた、いわゆる城郭が完成。多く平野にのぞむ小丘の上または平地に築かれ、二重三重に濠をめぐらし、本丸・二の丸・三の丸などに郭くるわを区分、石塁上に多数の櫓やぐら類を建てて視察・射撃に利し、本丸には天守閣を設けて郭の中軸とし、表には大手門、裏には搦手からめての門を構え、住居用の殿舎をも備えた。き(城)。じょう。

しろ‐あと【城跡・城址】🔗⭐🔉

しろ‐あと【城跡・城址】

城のあったところ。じょうし。

しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ🔗⭐🔉

しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ

城郭を築くこと。また、その構え方。日葡辞書「シロガマエヲスル」

しろきや【城木屋】🔗⭐🔉

しろきや【城木屋】

①浄瑠璃「恋娘昔八丈」の4段目。

②新内。初世鶴賀若狭掾作曲。歌詞は「恋娘昔八丈」から採ったお駒才三の物語。

しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ🔗⭐🔉

しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ

大分県日出ひじ町の日出城下の別府湾で漁獲されるマコガレイの称。

しろ‐ぜめ【城攻め】🔗⭐🔉

しろ‐ぜめ【城攻め】

城を攻めること。

しろ‐づめ【城詰】🔗⭐🔉

しろ‐づめ【城詰】

城中につめていること。また、その武士。

しろ‐どり【城取】🔗⭐🔉

しろ‐どり【城取】

城郭を構え設けること。城構え。甲陽軍鑑3「―、陣取、一切の軍法をよく鍛錬いたす」

しろ‐のり【城乗り】🔗⭐🔉

しろ‐のり【城乗り】

敵城に攻め入ること。

しろ‐まい【城米】🔗⭐🔉

しろ‐まい【城米】

城中に貯えた米。

しろ‐もち【城持】🔗⭐🔉

しろ‐もち【城持】

一城をかまえた大名。城持大名。

しろ‐もと【城本】🔗⭐🔉

しろ‐もと【城本】

居城のある所。領国。浄瑠璃、薩摩歌「御―は但馬の国」

しろ‐やま【城山】🔗⭐🔉

しろ‐やま【城山】

①城を築いた山・丘陵。

②鹿児島市にある丘陵。1877年(明治10)西南戦争の際、西郷隆盛が決戦し、自刃した地。島津氏の鶴丸城跡がある。

しろやま【城山】(姓氏)🔗⭐🔉

しろやま【城山】

姓氏の一つ。

⇒しろやま‐さぶろう【城山三郎】

しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ🔗⭐🔉

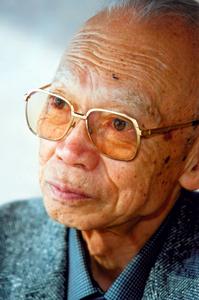

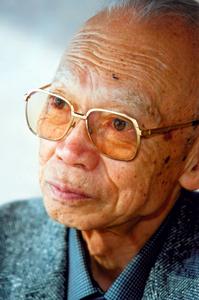

しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ

小説家。本名、杉浦英一。名古屋市生れ。組織と人間をテーマに多くの経済小説・伝記小説を残す。作「男子の本懐」「落日燃ゆ」「官僚たちの夏」など。(1927〜2007)

城山三郎(2002年)

提供:毎日新聞社

⇒しろやま【城山】

⇒しろやま【城山】

⇒しろやま【城山】

⇒しろやま【城山】

しろ‐わり【城割り】🔗⭐🔉

しろ‐わり【城割り】

城郭を破却すること。織豊期から江戸初期に、大名の居城と番城以外の在地領主の城郭を破却したこと。→一国一城

せいなん‐の‐りきゅう【城南の離宮】🔗⭐🔉

せいなん‐の‐りきゅう【城南の離宮】

(「文選」の長門賦の詩句の表現を借りた語。城南は都城の南の意)鳥羽殿とばどのの異称。平家物語3「法皇は―にして冬もなかば過させ給へば」

○制に応ずせいにおうず

詔に応じて詩などを作る。

⇒せい【制】

せいろう‐だな【城楼棚】🔗⭐🔉

せいろう‐だな【城楼棚】

①茶席に用いる棚物の一つ。香道に用いる袋棚を半分にしたもの。津田宗及の創始。宗及棚。半切棚。

②違棚の一形式。棚板の中央を一段高くしたもの。書院造の正式の棚としてしばしば用いられた。

[漢]城🔗⭐🔉

城 字形

筆順

筆順

〔土部6画/9画/教育/3075・3E6B〕

[

〔土部6画/9画/教育/3075・3E6B〕

[ ] 字形

] 字形

〔土部7画/10画〕

〔音〕ジョウ〈ジャウ〉(呉) セイ(漢)

〔訓〕しろ・き

[意味]

①防備のための軍事用建造物。しろ。き。「城主・築城・登城・名古屋なごや城」

②都市のまわりを囲んでいるかこい。「城府・城郭」▶内側のを「城」、外側のを「郭」という。

③土塁をめぐらした町。国王の居所。みやこ。「城市・都城・傾城けいせい・竜宮城」

④「山城やましろ国」の略。「城州」

[解字]

形声。「土」+音符「成」(=かためる)。土で作った建造物の意。『説文解字』では、「成」を「盛」と解し、「民を盛る(=住民をまとめて入れる)もの」とする。

[下ツキ

一城・王城・開城・牙城・干城・宮城・居城・禁城・金城・傾城・下城・堅城・荒城・古城・孤城・退城・築城・屠城・都城・登城・入城・不夜城・平城・法城・本城・落城・籠城

〔土部7画/10画〕

〔音〕ジョウ〈ジャウ〉(呉) セイ(漢)

〔訓〕しろ・き

[意味]

①防備のための軍事用建造物。しろ。き。「城主・築城・登城・名古屋なごや城」

②都市のまわりを囲んでいるかこい。「城府・城郭」▶内側のを「城」、外側のを「郭」という。

③土塁をめぐらした町。国王の居所。みやこ。「城市・都城・傾城けいせい・竜宮城」

④「山城やましろ国」の略。「城州」

[解字]

形声。「土」+音符「成」(=かためる)。土で作った建造物の意。『説文解字』では、「成」を「盛」と解し、「民を盛る(=住民をまとめて入れる)もの」とする。

[下ツキ

一城・王城・開城・牙城・干城・宮城・居城・禁城・金城・傾城・下城・堅城・荒城・古城・孤城・退城・築城・屠城・都城・登城・入城・不夜城・平城・法城・本城・落城・籠城

筆順

筆順

〔土部6画/9画/教育/3075・3E6B〕

[

〔土部6画/9画/教育/3075・3E6B〕

[ ] 字形

] 字形

〔土部7画/10画〕

〔音〕ジョウ〈ジャウ〉(呉) セイ(漢)

〔訓〕しろ・き

[意味]

①防備のための軍事用建造物。しろ。き。「城主・築城・登城・名古屋なごや城」

②都市のまわりを囲んでいるかこい。「城府・城郭」▶内側のを「城」、外側のを「郭」という。

③土塁をめぐらした町。国王の居所。みやこ。「城市・都城・傾城けいせい・竜宮城」

④「山城やましろ国」の略。「城州」

[解字]

形声。「土」+音符「成」(=かためる)。土で作った建造物の意。『説文解字』では、「成」を「盛」と解し、「民を盛る(=住民をまとめて入れる)もの」とする。

[下ツキ

一城・王城・開城・牙城・干城・宮城・居城・禁城・金城・傾城・下城・堅城・荒城・古城・孤城・退城・築城・屠城・都城・登城・入城・不夜城・平城・法城・本城・落城・籠城

〔土部7画/10画〕

〔音〕ジョウ〈ジャウ〉(呉) セイ(漢)

〔訓〕しろ・き

[意味]

①防備のための軍事用建造物。しろ。き。「城主・築城・登城・名古屋なごや城」

②都市のまわりを囲んでいるかこい。「城府・城郭」▶内側のを「城」、外側のを「郭」という。

③土塁をめぐらした町。国王の居所。みやこ。「城市・都城・傾城けいせい・竜宮城」

④「山城やましろ国」の略。「城州」

[解字]

形声。「土」+音符「成」(=かためる)。土で作った建造物の意。『説文解字』では、「成」を「盛」と解し、「民を盛る(=住民をまとめて入れる)もの」とする。

[下ツキ

一城・王城・開城・牙城・干城・宮城・居城・禁城・金城・傾城・下城・堅城・荒城・古城・孤城・退城・築城・屠城・都城・登城・入城・不夜城・平城・法城・本城・落城・籠城

広辞苑に「城」で始まるの検索結果 1-77。